Contents

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿する予定ですm(_ _)m

はじめに

社会心理学とは、人間の社会的な振る舞いの法則や仕組みを解明する学問である。

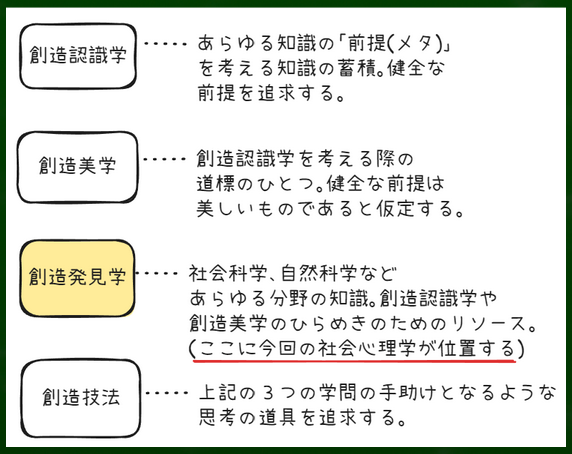

この動画シリーズは下の図に示すように、創造発見学に位置づけられている。

この記事のシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。※社会心理学だけではなく他の心理学を扱うこともある。

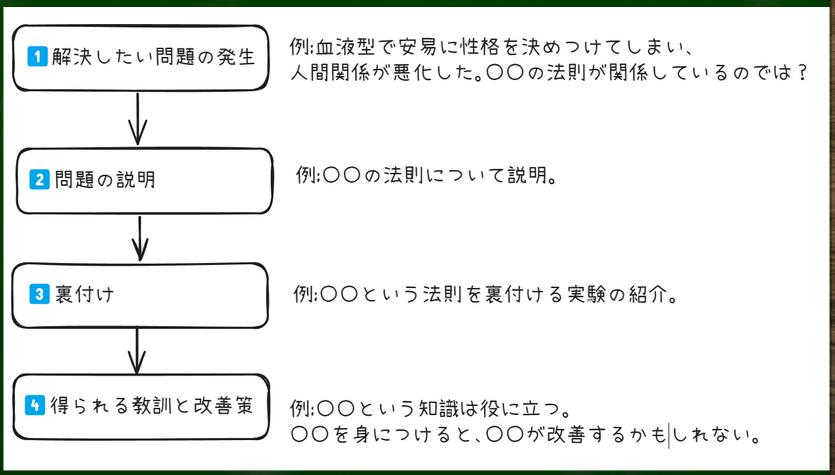

基本的な説明プロセスは、上の図の通りである。

フォールス・コンセンサス効果に関わる問題発生の例

【1】日常生活での失敗

自分が夜型であるため、他の多くの人も夜型だと誤認し、夜中に連絡してしまい、迷惑をかけてしまうケース。ある音楽や映画、アニメが良いと思い、他の人の多くもそうだろうと考えて話題に出したが、反応が薄く、落ち込んでしまうケース。あるサプリや化粧品が自分によく効いたので、他の人にも効くと思い強く勧めたが、相性が合わずに逆に悪化させてしまったケースなど。

【2】ビジネスでの失敗

商品開発において、生産者側が「自分が気に入っているから消費者側も気に入るはずである」と考えて大量に発注したが、需要が全くなかったケース。

「自分が理解しやすい資料は他の人も同じように理解できるだろう」と考えたが、聴く側にとっては小難しい表現が多く、理解されずに提案が全く通らないケース。

【3】その他

「自分の投稿は一般的な意見だ」と考えてSNSで発信したが、過激な意見で批判を受けたり、反応が全くなかったりするケース。

政治家が自分たちの支持者の意見や価値観を他の有権者も共有していると誤って仮定してしまうケース。

もちろん、こうした判断が結果的には正しかったり、正しくなくても適合的な結果を生んだりすることはある。

しかし、重大な選択のときにあまりにも簡易な基準でものごとを判断していると、痛い目を見ることになるかもしれない。このような判断の偏りや錯誤は社会心理学でいうところの「フォールス・コンセンサス効果」が関係している可能性がある。

フォールス・コンセンサス効果とは

フォールス・コンセンサスとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

フォールス・コンセンサス効果(英:false consensus effect,略称:FCE,邦訳:合意の錯誤):自分の意見を一般的で適切なものだと考え、自分と異なる意見を特殊あるいは不適切だとみなしがちな認知バイアスのこと。

社会的投影、自己中心的バイアス、利用可能性ヒューリスティックなどと関連する効果である。最初に提唱した人物はアメリカの社会心理学者であるリー・ロスらである(Ross, L., Greene, D., & House, P. 1977)。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,194p

亀田達也監修、「図解 眠れなくなるほど面白い 社会心理学」,日本文芸社,第九刷,86p

「集団」概念の整理

自分の意見は、他のなんらかの集団の(多数派の)意見と一致すると考えがちだという効果がフォールス・コンセンサス効果である。

では、そもそも「集団」とは何を意味するのだろうか。

集団とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

(社会的)集団(英:group):広義には、複数の人びとからなる、社会的なまとまりのこと。

問題はなにをもって「まとまり」とみなすかである。たとえば「単に人が集まっている状態」は必ずしも集団ではなく、しばしば「集合体」と表現されることがある。

たとえば通勤電車の客や新宿の交差点で信号が青に変わっているのを待っている人達は「集団」とは表現しがたい。もっとも、英語で言うところのグループはより広義であり、組、群、コンビやユニットなどを含んだ意味合いで用いられている。

集団と集合体を区別する要素にはなにがあるのか。わかりやすいのが「共通目標」の有無である。たとえば会社の社員は共通の目的(会社の利益追求)を共有しており、持続的な相互作用および相互依存関係にある。このため、集合体ではなく集団とみなされる。

たとえばA会社員の書類作成の遅れはB会社員の書類作成の遅れに影響する。これらの関係が一時的ではなく持続的であるという点もポイントである。

また、こうした客観的事実だけではなく、「自らをまとまりであると意識している」という点も重要である。

たとえば日本人が外国に行くと、自分が「日本人というまとまり」の一員であることを強く実感する場合がある。他のB会社で商談をするときも、自分はA会社というまとまりの一員として認識され、その一員であるということを強く意識するようになる(集団同一性の存在)。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,184-186p

一次集団と第二次集団の違いとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

たとえば社会学者のクーリーは、集団を第一次集団と第二次集団に区別している。

第一次集団は直接的接触と親密な結合によって形成される。家族や友人関係などがその代表とされる。

第二次集団は特殊な利害関心にもとづいて意識的に組織され、間接的な接触によって形成される。学校、会社、政党、国家などがその代表とされる。

内集団と外集団の違いとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

社会学者のサムナーは、集団を内集団と外集団で区別している。内集団とは「自らが帰属意識をもつ集団」のことであり、外集団とはそれ以外の集団のことである。

たとえば日本人は全員が相互作用を行ったり、共通した目的をもっているわけではない。しかし、まとまりとして意識されているという意味では「集団」であるといえる。また、範囲の切り取り方で集団としての意識は変わりうる。たとえば日本人として「集団」であり、会社や学校、家族が違うという意味では違う集団であり、会社の中でも役割が違うという意味では違う集団であり、性別や年齢によっても違う集団と見なされ、さらにプライベートではそれぞれ異なる多様な趣味の集団に属しているといえる。

「一般的」とはなにか

ロスによる定義では、一般的とは「対象となる集団の多くの人に共有されている」という意味である。

この場合の一般性は、「火は水に弱い」といったような普遍性を必ずしも意味せず、対象集団内で多数派であればいい。たとえば日本人という集団で米が好きな人たちが7割いれば、米が好きという事態は一般的であるといえる。もし3割嫌いな人がいても、一般的であると形容することができる。また、対象も「特定の集団」であり、必ずしもあらゆる集団(たとえば人類)を意味しない。

・特に参考にしたページ

井手亘「合意の推定における事例情報の効果」 (1990),47p

「同調」と「規範」

社会心理学における同調とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

同調(英:conformity):個人が他者や集団の規範・意見・行動に合わせて自らの態度や行動を変えること。アッシュらの研究によって明らかにされた(Asch,1952)。

社会心理学における情報敵影響と規範的影響の違いとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

情報的影響(英:informational influence):他者の判断や行動を、自分にとっての正しい判断の手がかりとして利用する心理的傾向のこと。例:テストで自分の答えに自信がないとき、周囲の意見を参考にする。

規範的影響(英:normative influence):集団からの拒絶を避けるために、自分の行動や判断を調整する心理的傾向のこと。例:友人と服装や意見を合わせて、仲間外れにならないようにする。

フォールス・コンセンサス効果は「自分の意見は一般的だ」と推定する認知傾向のことであり、同調とは「多数の人に合わせる行動」のことである。

もし自分の意見が一般的な意見だと自分で認知すると、きちんと同調できているという意識が生じやすいといえる。しかし、もしそれが客観的に誤っている場合は、「意識としては同調であるが、結果としては同調にならない」という問題を生む可能性がある。たとえば「自分の意見は多くの友人と同じである」と認識しているが、実際は違うということがありうる。しかし本人からすれば同調行動であるという「正当化」がされているので、自分の意見を変えにくく、むしろ強化されていく可能性がある。とくに、内集団にむけて生じやすいという研究もある(あとで扱う)。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,194p

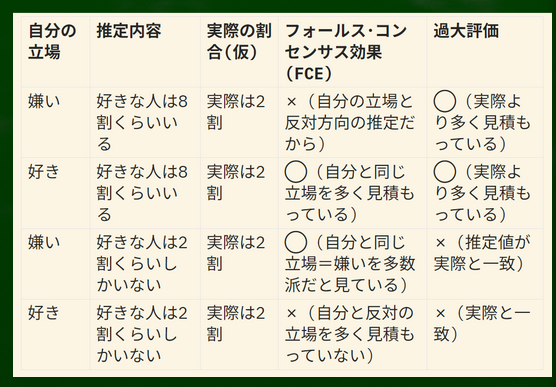

過大評価とフォールス・コンセンサス効果の違い

過大評価とは、一般に、「自分と同じ反応をする人の割合を「実際の割合より多く見積もってしまうこと」を意味する。たとえば「ドーナッツを好きな人は、このクラスに8割くらいいるだろう」と推測したが、実際は2割しかいなかったとする。この場合は、過大評価であるといえる。2割と予想したのに8割もいた場合は、その反対に過小評価だといえる。

フォールス・コンセンサス効果は「自分と同じ考えをもつ人たちが実際よりも多くいるかのような錯覚」と説明される場合がある。この場合、ほとんど「過大評価」と重なってくるように思える。

しかし、フォールス・コンセンサス効果の焦点は「結果として推測が過大であるかどうか」にはない。

たとえば「自分はドーナッツが好き」という意見をもち、それゆえに、「自分と同じ意見の人が一般的である(多数派である)」と考えた場合はフォールス・コンセンサス効果である。

ようするに、推測の根拠として「自分の感覚」を主に用いてしまうという点が「偏り(バイアス,錯誤,フォールス)」なのである。客観的で熟慮的な推測ではなく、主観的で感覚的な推測であるという点に特徴がある。この偏った根拠をもとにして、実際に「ドーナッツが好きな人は多数派」であるということを正確に言い当てたとしても、フォールス・コンセンサス効果が生じていないということにはならない。結果としての過大評価は生じていないが、偏った推定の過程であることに変わりはない。アンケートなどの統計などを用いて、それを根拠にした場合はフォールス・コンセンサス効果は生じにくいといえる。

簡易的な図にするとこのようなイメージとなる。図にある通り、過大評価だからといってフォールス・コンセンサス効果であるとは必ずしも言えないことがわかる。もっとも、「結果として実際より多く見積もりやすい」という傾向があるのは事実だろう。

ちなみに実際よりも低く見積もりやすい現象のことを「フォールス・ユニークネス効果」といい、とくに外集団に対する認識として生じる事が多いという(例えば自分はジャズが好きで、自分とは異なる集団はジャズが一般的に無関心だと考える傾向など)。

・特に参考にしたページ

井手亘「合意の推定における事例情報の効果」 (1990),48p

吉原智恵子 「社会的投射(Social Projection)と意見の参照妥当性との関連の検討」(2024),1p

フォールス・コンセンサス効果のメカニズム1:認知的要因

ある集団である事例が一般的かどうかは、記憶している事例の情報に基づいて論理的に推定されるという。しかし、この過程で偏り、歪みが生じてしまうゆえに、フォールス・コンセンサス効果が生じるというわけである。

具体的には「選択的接触」や「利用可能性ヒューリスティック」といった認知の歪みが関係していると説明されることがある。

選択的接触とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

選択的接触(英:selective exposure):自分の信念・意見・価値観に合った情報だけを積極的に選んで接触し、反する情報を避ける傾向のこと(Berscheid&Walster,1978)。例:政治的にある政党を支持している人が、その政党を肯定するニュースだけを読む。

記憶の際に情報として使われがちなのは自分と意見の近い友人や知人であり、その結果、自分と同じ反応をする人が多いと思い込みやすくなるという説明である。そして結果としても、過大推定になりやすいというわけである(実態以上に、自分の意見が一般的な意見だと思い込みやすい)。

・特に参考にしたページ

井手亘「合意の推定における事例情報の効果」 (1990),48p

石田 真貴「アイデアスクリーニングにおけるマーケターの消費者選好の予測― フォールスコンセンサス効果を回避するための個人選好の抑制 ―」(2023),70p

利用可能性ヒューリスティックとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

利用可能性ヒューリスティック(英:availability heuristic):ある事象の生起頻度や生起確率を推定する際、事例や連想の思い出しやすさによって判断する傾向のこと(Tversky & Kahneman,1973)。

記憶の際に情報として使われがちなのは思い浮かびやすい、すなわち利用可能性が高い情報であり、自分の考え方や経験に合っているもの が想起されやすくなる。その結果、自分の考えと似た意見が多く取り出され、自分の意見は一般的であるという結論が導かれやすいのである。

フォールス・コンセンサス効果のメカニズム2:動機的要因

たとえばシャーマンらによれば、人は「自分の考えや行動が多数派であってほしい」という動機によって効果が説明されている(Sherman,Presson,&Chassin,1984)。

フェスティンガーによれば、人は「認知的不協和を軽減させたい」という動機によって効果が説明されている(Festinger,1957)。自分が多数派とは異なり特殊で異常であるという状態がこれらの場合は好ましくないものと思われている。「異常者」、「変人」と指を刺されてなんら不快感を感じない人は少ない。

・特に参考にしたページ

井手亘「合意の推定における事例情報の効果」 (1990),48p

石田 真貴「アイデアスクリーニングにおけるマーケターの消費者選好の予測― フォールスコンセンサス効果を回避するための個人選好の抑制 ―」(2023),70p

フォールス・コンセンサス効果の具体例、実証研究

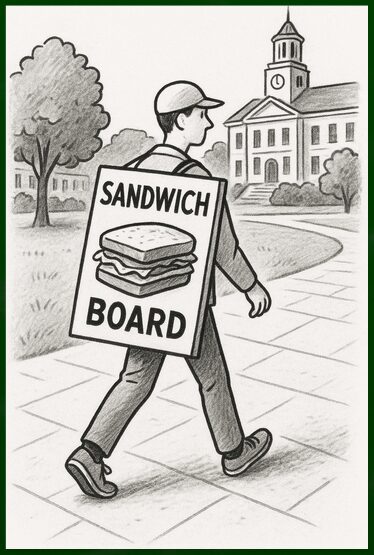

ロスらによるサンドイッチボード実験(1977)

リー・ロスらは被験者(生徒)に「サンドイッチボード(広告)」を身につけてキャンパス内を歩かせるという依頼を行ったという。被験者には受け入れるか断るかの選択をさせ、「あなたと同じ選択を他の学生がどれくらいすると思うか」を推定させた。

その結果、看板を身につけることを選んだ参加者は「他の学生も自分と同じように看板を身につけるだろう」と高めに推定し、逆に断った参加者は「他の学生も断るだろう」と推定していたという。

各人が自分の判断を一般化して多数派とみなす傾向を示した(フォールス・コンセンサス効果がみられた)というわけである。

・特に参考にしたページ

亀田達也監修、「図解 眠れなくなるほど面白い 社会心理学」,日本文芸社,第九刷,86p

瀧澤,小澤,山下による「お笑い実験」(2011)

学生を被験者とし、お笑い芸人の漫才を評定させ、さらに他者が同様に評定した場合の意見の分布を推定させたという。

また、同時に数列を記憶させる認知負荷を課したという点がポイントである(半数は2桁の数列、残りは8桁の数列であり、負荷の割合が違う)。

その結果、両方のグループでフォールス・コンセンサス効果が見られたという。要するに、自分の評価と同じような意見になると想定しがちだったということである。また、認知負荷が高いほうが、よりフォールス・コンセンサス効果が高まったという。

まず最初に無意識的な過程によって高い効果が生じ、そこから意識的に自分と異なる他者を想起することによって、その効果を弱めるというプロセスが支持されたというわけである(認知負荷が高いほうが、効果を弱めるプロセスが弱まる)。

・特に参考にしたページ

瀧澤純, 小澤拓大, 山下利之「お笑い芸人のおもしろさについての合意性推定における処理資源の効果」(2011),80p

マーケターを対象にした各実験

マーケターとは一般に、商品やサービスを売るために、消費者の行動やニーズを分析し、販売戦略や宣伝活動を立てて実行する専門家のことである。

たとえばハットゥラはマーケターを被験者とし、消費者が自動車を購入する際に重要とする属性を予測させ、役員に報告させたという。その結果、消費者に共感的なマーケターであるほどフォールス・コンセンサス効果が生じ、市場調査の価値を低下させたという。他にも広告に対する消費者の選好の実験などでもフォールス・コンセンサス効果が生じていたという(Hattula et al,2015)。

デロージアは、フォールス・コンセンサス効果が生じているマーケターは消費者にとって非魅力的な製品であっても、新商品開発を継続したり、月間売上数量を高く推測するなどの望ましくない意思決定を下してしまうという実験結果を紹介している(DeRosia and Elder,2019)。

一方で、ルルージュの実験によれば、予測者と被予測者の嗜好が似ている場合には自己投影によって予測の精度が高まる場合があるという(Lerouge & Warlop,2006)。

ただし、この実験では馴染みのある対象(たとえばパートナー)が予測対象の場合でも、予測精度は低くなる場合があることが示されている。

馴染みのある対象の場合、「よく知っている」と思いがちであり、新しい態度や好みの変化に気づきにくかったり、自分の態度により強く頼りがちだというわけである。親しいからといって好みが似ているとは限らず、好みが実際に似ている場合に予測が高まるという点を抑える必要がある。

・特に参考にしたページ

石田 真貴「アイデアスクリーニングにおけるマーケターの消費者選好の予測― フォールスコンセンサス効果を回避するための個人選好の抑制 ―」(2023),69p

外集団を対象にした各実験

クレメントは、社会的投射(フォールス・コンセンサス効果が多数派への投影であるのにたいして、社会的投射は特定の他者への投影を含む広義の概念)が外集団にも起こるかどうかを3つの実験で調べたという(Clement & Krueger,2002)。

その結果、2つの実験では外集団への投射は起こらなかったという。また、外集団にはマイナスの投射も生じなかったという(逆方向にも偏らなかった)。3つ目の実験で「成績の良い集団」から「成績の悪い集団」へ移動させられるという条件を作った場合、社会的投射が生じたという。自分の属する集団の地位が下がったとき、人は自己評価が脅かされ、そうした不安を和らげるために、過去に所属していた集団(外集団)に投射が生じたと説明されている(自己防衛)。

田村美恵さんの実験結果では、男女ともに外集団(異性の集団)にも社会的投射が起こることが示されている(田村美恵,2011)。ただし、男性のほうがその傾向が強く、社会的に高い立場にある男性は自分の考えが社会全体に受け入れられていると感じやすいと結論づけられている。

女性の場合は内集団への投射がもっとも強く、次に外集団、次に全体集団という順であったという。男性は均等だったという。田村さんはこうした社会的投射(フォールス・コンセンサス効果)は高い地位にあるものが現状を維持・肯定するための仕組みとして働く可能性があることを指摘している。たとえば「他者の気持ちがわかった気になり」、実際にはよくわからないまま現状が維持されてしまい、社会的に改善するべきところが改善されないままの状態になってしまう可能性があるというわけだ。

吉原智恵子さんの実験でも、内集団だけではなく外集団にも社会的投射が強まったケースが紹介されている(吉原智恵子,2024)。

被験者である学生たちにとって、自分の学校の生徒は内集団であり、IT企業の会社員は外集団である。従来の研究のとおりだと外集団への社会的投射は強くないはずであるが、会社員に関与性の高い話題に関する会社員への社会的投射は高かったという。

つまり、会社員を「あるトピックの妥当な判断者」とみなすほど、自分の意見を彼ら(外集団)にも当てはめて考えやすくなる、というわけである。ただし、外集団への投射は全体的にはそれほど強くなかったという。

学生である自分の(社会的トピックに関する)意見が、会社員の(社会的トピックに関する)意見と合致していると考えることで、自分の意見の妥当性を強化し、自分の自信につなげたというわけである。内集団か外集団かという親しみやすさや利用可能性だけではなく、課題の関与性が関わっているという点がポイントである。この場合は、社会的トピックは会社員のほうがよく理解している、専門的知識があるとおそらく推定されているのだろう。

・特に参考にしたページ

吉原智恵子 「社会的投射(Social Projection)と意見の参照妥当性との関連の検討」(2024),2ー3p

吉原智恵子 「社会的投射(Social Projection)と意見の参照妥当性との関連の検討」(2024),1p

得られる教訓と対策

フォールス・コンセンサス効果から得られる教訓(対策)

まず、他の認知の歪みと同様に、メタ認知が有効である可能性が考えられる。「自分の考えは普通で、みんなも同じだろう」と感じてしまう傾向があることを認識するのである。過去の会話や意思決定を振り返り、「もしかすると自分の主観を押し付けていなかったか?」と自己反省することが大切であるといえる。

また、ヒューリスティックな処理から、システマティックな処理へと意識的に切り替えることも有効な対策となる可能性がある。

たとえば実際に、その集団に意見を聞いたり、統計データを調べたりするという作業が重要になる。他者の立場を実際に体験してみることも重要かもしれない。

たとえば予測者が、相手の好みは自分と逆かもしれないと意識したり、予測した後に自分の偏りを修正しようとしたり、最初に自分の好みを使わずに他の情報を調べてから予測したりする方法が試されている。

しかし、それらの方法ではフォールス・コンセンサス効果を防ぐことができなかったという実験結果がある(DeRosia&Elder,2019;Petty,Briñol,Tormala,& Wegener,2007)。

一方で、ペティーらの研究(2007)では、「個人選好抑制(自分の好みを意識的に抑える)」によってフォールス・コンセンサス効果を軽減できるという実験結果もある。

たとえば、「消費者視点に立つときは消費者の好みだけを見る」、「顧客のイメージにとらわれない」などの明確な指示が有効であるという。

ただし、抑えようとする対象が曖昧な場合、監視過程が働きすぎて、逆に思考や感情が強く意識されることもあるから注意が必要であるという(Wilson & Brekke,1994)。

いわゆる皮肉過程理論である(Wegner,1994;Wegner,2009)。そもそも自分の選好が曖昧であると、自分の選好を投影させないようにする監視過程がうまく働かず、逆に効果が強まってしまうのである。

・特に参考にしたページ

石田 真貴「アイデアスクリーニングにおけるマーケターの消費者選好の予測― フォールスコンセンサス効果を回避するための個人選好の抑制 ―」(2023),70-71p

参考文献

汎用文献

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

参考論文

石田 真貴「アイデアスクリーニングにおけるマーケターの消費者選好の予測― フォールスコンセンサス効果を回避するための個人選好の抑制 ―」(2023)[URL]

井手亘「合意の推定における事例情報の効果」 (1990)[URL]

瀧澤純, 小澤拓大, 山下利之「お笑い芸人のおもしろさについての合意性推定における処理資源の効果」(2011)[URL]

吉原智恵子 「社会的投射(Social Projection)と意見の参照妥当性との関連の検討」(2024)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。