なぜ要約するのか

「日本の難題」という宮台氏の本を読んで関心をもったのがきっかけです。日本、そして世界を変える、変えなければならない、どう変えるか。こうした切実な問題意識を持ち、問題を解決しようと行動している方なので、とても説得力があります。「ヤバイ」人です。私は好きです。

400ページほどある本書をすべて要約していくのは大変なので、私が関心をもった箇所だけをピックアップして紹介したいと思います。中心となるものはまえがきの「誰が誰のために何をするのか(2~20頁)」である。

第七章の「全体 私たちは、どこから来て、どこへ行くのか」(282~373頁)については次回まとめることにします。

おおまかな要約

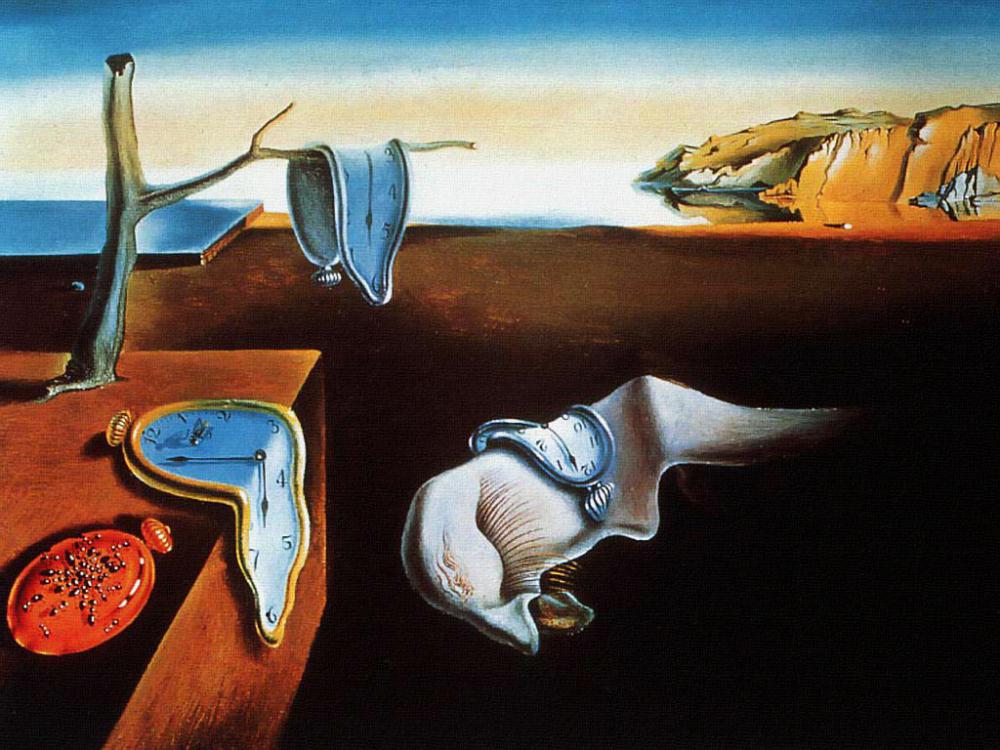

日本、あるいは世界には「難点」がある。悪い共同体、国家への過剰依存、民度の低さ、関係性の脱落、全体性の空洞化。枚挙にいとまがない。問題はなぜ難点が生じたのかであり、これからどうすればいいかである。宮台氏は原因が「グローバル化によって中間層分解と共同体空洞化が進んだ」ことを挙げている。キーワードは「時間性」と「テクノロジー」である。共同体の寿命が社会の流動性の高まりによって短くなれば、共同体が自立できなくなる。共同体が自立できなくなれば、個人が自立できなくなる。個人が自立できなくなれば、民主制が健全ではなくなるのだ。テクノロジーの高度化によってテロの脅威が増大すれば、国家の権力は増し、市民を盗聴したり、テロリストを拷問したりする。非常事態だから法を犯すことが許されてしまう。市民はもはや国家を牽制できなくなってしまい、民主制という虚構が崩れ去ってしまう。こうした難点に対して、「完全情報化」や「社会的包括化」が処方箋として有効になってくる。

宮台真司とは

Contents

プロフィール

宮台真司(みやだい・しんじ)社会学者。映画批評家。首都大学東京教授。1959年3月3日仙台市生まれ。京都市で育つ。東京大学大学院博士課程修了。社会学博士。権力論、国家論、宗教論、性愛論、犯罪論、教育論、外交論、文化論などの分野で単著20冊、共著を含めると100冊の著書がある。最近の著作には『14歳からの社会学』『〈世界〉はそもそもデタラメである』などがある。キーワードは、全体性、ソーシャルデザイン、アーキテクチャ、根源的未規定性、など。引用元

本書の目的

「本書執筆の目的は『私たちはどこへ行けるのか/行くべきか』を明らかにすることだ。」(15頁)

「私は『私たちの現在”を”可能にしたもの』を問うことで、『私たちの現在”が”可能にするもの』を問いたい。そのために本書を書いた。」(20頁)

「思えば、日本が見本としてきた先進社会がいま直面しつつある、社会の過剰流動性(共同体空洞化)に起因する問題の多くが、30年程前から日本で顕在化してきた。その歴史的事実の前提と帰結を注視し、処方箋を志向することは、日本という枠を超える意味を持つ。」(20頁)

ー>(解釈)私達はどこへ行けるのか、行くべきかを明らかにしなければいけないのか。それはおそらく「近代の制度」が限界に来ているからだろう。再帰的近代化とギデンズがいったように、現代は近代の徹底化であるといえる。そして近代の徹底化はいろいろと限界が来ているということだ。そして日本は追いつけ追い越せと、近代化を進めてきたが、さまざまな「難点」が生じている。もちろん日本を含めた”世界”も同じような難点が生じている。本書の目次にはずらりと難点が記されている。悪い共同体、国家への過剰依存、民度の低さ、関係性の脱落、テクノロジーの進化によるテロ、鬱、少年犯罪の増加、官僚の質の低下、全体性の空洞化、共通前提の崩壊、等々。そうした難点に対する処方箋も同時に記されている。処方箋の代表は「包括性」だ。私達の現在(の難点)を可能にしたものは何か。この難点は処方箋によって解消されるべきなのか。べきであるとしたら、どのように解消することが可能なのか。おそらくこうしたものが本書の骨子であり、木である。他は葉であり、実であると捉えることができる。

古い認識から、新しい認識へ

日本の社会科学者の多くは「近代を徹底理解しようとしない態度は、自堕落な無責任を意味する(16頁)」という認識を抱いきた。近代の理念としての模範は、トクヴィル*にあるという。

「『民主制の健全な作動』は『自立した個人』を前提とし、更に「自立した個人」は『自立した共同体』を前提とする。かかる理念型を前提とすれば、先進的ななアングロサクソン*社会に比して日本は後進的という結論にならざるを得ない。」(16頁)(トクヴィルの前提)

この日本後進論は「現在では真に受けることができない(16頁)」。なぜならば、「先進国でグローバル化(=資本移動自由化)によって中間層分解と共同体空洞化が進んだ結果、不安化・鬱屈化した市民がポピュリズム*に駆られやすくなったから(16頁)」。

ー>(解釈)先進国が採用している制度が優れているという認識から、先進国が採用している制度も劣った面が出てきているという認識へ改めなければいけない。その具体例が中間層分解・共同体空洞化・ポピュリズムである。アングロサクソン系の先進国の制度のほうが優れているわけでもなく、日本の制度のほうが優れているわけでもないといった状況ではないだろうか。模範がないのだ。したがって、新たな制度を模索しなければいけない。そのためにはなぜ問題が生じたか、これからどうなるのか、どうするべきかを考えなければいけない。

アレクシ・ド・トグウィルの図式

「『民主制の健全な作動』は『自立した個人』を前提とし、更に「自立した個人」は『自立した共同体』を前提(16頁)」

この対偶、つまりこの前提とは反対の前提を考えてみると以下のようになる。(米国のジェームズ・フィッシュキンやキャス・サンスティーンが指摘している)。

「『自立した共同体』がダメになれば『自立した個人』がダメになり、『自立した個人』がダメになれば民主制の健全な作動がダメになる。(17頁)」

フィッシュキンの提唱する「熟議」は「民主制がポピュリズムに堕するのを回避するべく、完全情報化と社会的包括化を目指す(17頁)」ことを趣旨としている。「巨大システムに依存する『依存的な共同体』が『依存的な個人』をもたらし、『依存的個人』が『民主制の不健全な作動』をもたらす事態が、先進社会の全てを例外なく襲っている。(17頁)」

*トクヴィル(1805~1959):トクヴィルが19世紀初頭に当時新興の民主主義国家であったアメリカ合衆国を旅して著した『アメリカの民主政治(アメリカのデモクラシー)』(De la démocratie en Amérique)は近代民主主義思想の古典であり、今もなおアメリカの歴史及び民主主義の歴史を学ぶ際には欠かせない教科書の一つ(wikiより)

*アングロサクソン:イギリス国民およびイギリス系の人々やその子孫

*ポピュリズム:大衆に迎合して人気をあおる政治姿勢

*スポイル:台無し。だめになること。

今までの伝統的な発想

「ユダヤ=キリスト教的心性のような歴史的にもたらされたエートス(心の習慣)の有無が専ら近代化の成否をわけるとする、日本の社会科学者の多くが踏襲してきた伝統的発想に疑問符をつける。(17頁)」

ー>(解釈)ウェーバーの『プロテスタンティムと資本主義の倫理』のような発想ではないだろうか。プロテスタントにおいては、お金を稼ぐことが死んだ後に神に救われるという確証につながっていた。時代が経つにつれて神への不信が増し、救われるために稼ぐという倫理が抜け、お金を稼ぐことだけが残ってしまった。神がいなくなることと、資本主義化が近代化であるとしたら、その原因は心の習慣の有無だったと考えることができる。もしもカトリックしか存在しなかったなら、お金を稼ぐというような俗世の事柄を重視せず、資本主義は発展しなかったかもしれないからだ。重要なことは、こうした伝統的発想に疑問符が付けられているということだ。

「むしろ、社会システムの作動の高度化が変えてしまう『時間性』や『テクノロジー』こそが、近代社会の存立の要件だったのではないのか。(17頁)」

「時間性」とは具体的になにか

たとえば「寿命の長短」が挙げられる。個人の還る場所であるホームベース的な「共同体の寿命」が、「個人の寿命」よりも短くなれば、共同体と個人の自立はダメになってしまう。共同体の寿命として、離婚の増加が挙げられる。離婚が増加すると、家族という共同体の寿命は短くなり、流動的になる。流動性の増大の原因として、「階層原理の崩壊」や「婚姻マッチングの市場化」が挙げられる。

ー>(「時間性」が近代社会になくてはならないものだということの解釈):近代社会は「共同体の寿命」が「個人の寿命」よりも長いからこそ成り立っていた。短くなってしまえば、近代社会が崩れてくる。江戸、明治、大正、昭和。どれをふりかえってみても、今よりも共同体の寿命は個人の寿命よりも長かった。簡単に結婚はできなかったし、自由な恋愛も抑制されていた。決められた人と結婚するほうが多かった。共同体の維持のための結婚であったのかもしれない。子供は親の仕事や家を引き継いでいたし、階層は固定的だった。社会は非流動的だったのだ。そしてその土壌を元にして、日本は近代化をなしえたという解釈ができる。

ー>(「階層原理の崩壊」解釈)女は男に尽くすべき、というような原理はだんだん崩れてきている。女性の労働者数の増加が物語っているのでないだろうか。あるいは、女性が働かざるをえないほど、近代化が限界に来ていると解釈できる。主婦という存在は近代とともに誕生し、現代において衰退してきている。

「テクノロジー」とは具体的になにか

「ITテクノロジーの高度化が市民による統治権力の監視や牽制を不可能にすれば、共同体と個人の自立はスポイル*されてしまう。(17頁)」

宮台氏は例として、国家の盗聴行為を制約する「米国盗聴法」を挙げている。市民が国家の盗聴行為を監視したり制約することができるのか、という問題でもある。米国盗聴法は「誤用・濫用の余地を最小化にする措置」であるが、「試し聴きを含めた全盗聴行為を記録し、かつ記録を編集不可能にするような盗聴行為の仕組みを前提(18頁)」とするらしい。日本においては、米国に比べて最小化措置がザルとしかいえないそうだ。

「市民社会を保全する責務を憲法的に負わされた統治権力は、有効な牽制が不在となれば、たとえ邪な意図がなくても、責務を口実に、際限なく世界中の市民を監視することにならざるを得ない。これは『近代が想定していなかった事態』である。(18~19頁)」

ー>(解釈) 近代の前提は、市民による牽制であり、テクノロジーの進化が、市民による有効な牽制(けんせい)を不可能にさせているということである。政府が暴走しないように市民がチェックをするということが憲法の趣旨でもある。日本においても同じだ。しかし、政府の暴走を市民が止められなくなっているということが「近代が想定していなかった事態」である。そして、政府の暴走は「正当化」されている。市民を盗聴することでテロを防いでいるからだ。

マックス・ウェーバーの責任倫理とカール・シュミットの「非常大権論」

マックス・ヴェーバーは、ドイツの社会学者・経済学者である。マックス・ウェーバーと表記されることもある。同じく社会学者・経済学者のアルフレート・ヴェーバーの兄である。 社会学の黎明期のコントやスペンサーに続く、第二世代の社会学者としてエミール・デュルケーム、ゲオルグ・ジンメルなどと並び称される。(wiki)1864~1920

「ウェーバーによれば、市民の責任は法令遵守だが、政治家の責任はそれに止まらない。法令遵守に意味を与える社会の存続が危うい場合、法令を踏み越えても社会の存続に邁進するのが、政治家の責任である。これを彼は、心情倫理と対比させて責任倫理と呼んだ。(19頁)」

責任倫理:、責任倫理は、あらかじめある行為がどのような結果をもたらすかを予見し、適切な手段の有効度を考量し、そのうえで行為の結果を他者(神、運命、社会、他人など)に転嫁することなく、これに対して責任を負おうとする(ジャポニカ百科事典)。

心情倫理:心情倫理では,おのれの信じるがままに行為することが価値であり,その結果が悪くてもその責任は社会や神に帰せられる(ジャポニカ百科事典)。

(解釈) 政治家が市民を盗聴する行為が仮に法に違反していたとしても、しなければいけないことがある。たとえばテロの危険が迫っている場合だ。他にもたとえば拷問が法に違反するとしても、しなければ1万人の人々が死ぬというような場合は、拷問が正当化されることがある。この話をきくと、カントやミルを思い出す。カントの場合だと、たとえ結果的に1万人の人々が救えたとしても、拷問してしまうことを悪と感じているのにもかかわらずしてしまうことは義務に反する。いわゆる義務論である。ミルのような功利主義、または帰結主義の場合、1万に救うという結果さえ良ければ、手段はいとわないというものである。ウェーバーで考えれば、結果をよく考え、適切な手段や制度を考慮したうえで責任をもっておこなえば、たとえ義務や法に反していたとしても正当化されるということではないだろうか。

カール・シュミット(Carl Schmitt、1888年7月11日 – 1985年4月7日)は、ドイツの法学者、政治学者。法哲学や政治哲学の分野に大きな功績を残している。独自の法学思想(後述)に依拠して、第一次大戦後のワイマール政権下、議会制民主主義、自由主義を批判した。また、ナチスが政権を獲得した1933年からナチスに協力し、ナチスの法学理論を支えることになる。しかし、ナチス政権成立前に、著書『合法性と正統性』において、共産主義者と国家社会主義者を内部の敵として批判したことや、ユダヤ人のフーゴー・プロイスを称賛したことが原因で、1936年に失脚する。第二次世界大戦後に逮捕され、ニュルンベルク裁判で尋問を受けたが、不起訴となる。(wiki)

「ウェーバーは言う。平時は統治権力内の決定の大半を行政官僚がするだが非常時には政治家が重要な決定をする。行政官僚が行うゲームの、プラットフォーム自体を、社会存続のために変える決定だ。だから政治家と官僚は潜在的に対立する・・・。平時と非常時を分ける思考は『ナチ御用学者』カール・シュミットの『非常大権論』『憲法制定権力論』に影響した(19頁)」

非常大権論:旧憲法下の天皇の大権の一。国家の非常時に際して,国民の権利保障の条項を停止しうる権能。

ワイマール期14年間は数年間を除きほとんど「例外状態」の連続であったから、大統領は第48条の「非常大権」を発動して危機を切り抜けていた。ということは「例外」は「例外」でなく大統領政治が恒常的であることを意味したから、シュミットの独裁論はけっして当時にあっては奇異なこととは感じられなかった。とくに1929年の世界大恐慌発生後から1933年ヒトラー政権が成立するまでは大統領内閣の時代が続いた。そこでシュミットは、いまや大統領の命令や措置は法律に等しいと極言するまでになった。彼は、独裁は専制とは異なり危機回避のための有効な手段であると述べ、憲法の番人である、また敵を指定できる大統領が真の主権者であるとして、国民主権主義を否定しワイマール議会制民主主義に死亡宣告を下した。(コトバンク)

法制定権力論;憲法を創出する権力であって,憲法はもちろんいかなる実定法によっても拘束されることのない超法規的,実体的な根源的権力。既存の憲法を前提とし,それによって設けられるものとは区別される。しかし憲法制定の手続が実定法に拘束されるかどうかは,意見の分れるところである(コトバンク)。

重要なことは、「平時と非常時を分ける思考が通じなくなった(19頁)」ということである。非常時が常態化している。その原因としてテクノロジーの進化によるテロリズムの脅威が挙げられる。原発に攻撃されたらどうなるか、原爆や毒ガスで攻撃されたらどうなるか、考えただけでもおぞましい。地下鉄サリン事件のような脅威は、テクノロジーの進化によってなしえたといってもよい。非常時だから、法を犯してもいいというような状態が日常化しているのだ。グアンタナモ収容所もその一例だろう。

虚構と丸山眞男

丸山 眞男(まるやま まさお、1914年(大正3年)3月22日 – 1996年(平成8年)8月15日)

は、日本の政治学者、思想史家。東京大学 。 丸山の学問は「丸山政治学」「丸山思想史学」と呼ばれ、経済史学者・大塚久雄の「大塚史学」と並び称された。(wiki)

「丸山眞男は、主権概念が虚構だ、立憲概念が虚構だという批判を、愚昧だと退け、近代社会にはそれが回るために必要な虚構があると喝破した。そこで前提されているのは、虚構の尤もらしさであるが、昨今はこの虚構の尤もらしさが、社会システムの時間性と技術性を背景として崩れてきた。これが日本に限らず世界の国々を同時に襲いつつある事態である。」

ー>(解釈)重要な文章である。市民は国家を牽制していると誰もが思ってきた。なぜならば憲法に書かれているからだ。しかし、そうした虚構は、社会の流動性の増大やテクノロジーの進化によって崩れ去ってきている。非常事態だから、市民が国家を牽制する権利がない。市民が国家を牽制してしまうと、テロに対応できなくなってしまう。板挟みである。こうした状態に対する処方箋はどうすればいいのか。時間性とテクノロジーは他にどのような問題を引き起こしているのか。熟考しなければいけない問題である。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。