Contents

はじめに

要約

- アナクシマンドロスはギリシャの哲学者であり、最初の哲学者と言われたタレスの弟子である。

- アナクシマンドロスはアルケー(万物の根源)という言葉を用いた人だと言われている。

- アナクシマンドロスは師であるタレスの考え方を否定した。万物の根源は水ではなく、ト・アペイロン(無規定なるもの)であると考えた。水ではない理由は、水以外のものからできているものが現に存在するからである。他の元素である地、火、風も同様である。したがって、万物の根源は4元素のさらに元となるような、我々の目には見えないもの、特定できないものであり、無限なものである。

- ト・アペイロンの「永遠なる運動」から熱と冷、乾と湿などの対立するものが分離することによって万物が生成されると考えた。しかし、どのようにして生成するかについては詳説していない。「必然の掟にしたがって」や「それらが時の定めによって、相互に不正の報いを受け、そして償いをするから」とは説明してる。

動画での解説・説明

・この記事のわかりやすい「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

アナクシマンドロス

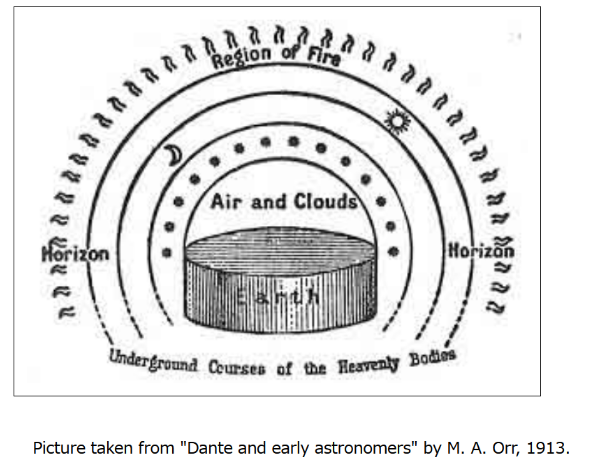

アナクシマンドロス:・(紀元前610年~紀元前547年頃)「イオニア学派(ミレトス学派)のギリシャ哲学者。万物の生成や消滅のもとは、無限で不死不滅な「ト・アペイロン(無規定なもの)」と考えた。地球は静止した円筒形で、その周りを日、月、星の輪が回ると考えた。著書は「自然について」*8であり、最古の科学書ともいわれている*15。「ミレトスの出身。イオニア学派(ミレトス学派)タレスの弟子で、天文学者ともしられれている。神話的宇宙論から合理理的・自然学的宇宙論への転換期にいる思想家。天球儀をつくったともいわれている。」*10。アルケーという言葉を最初に考えたのはアナクシマンドロスである*6。

ト・アペイロン

ト・アペイロンとは

ト・アペイロン(apeiron):・「世界のはじまり、元のものであり、『無規定なるもの』。万物の根源であるアルケーは我々の知らないものだから特定することはできないという意味で、『無規定なもの』」*8。「万物の根源としての『無限なもの』。物質的要素(火・土・水・空気など)を超えたものであり、諸要素に先んじているものであり、時間的には不生不滅であり、空間的には無際限であり、空間的には限定されないもの」*6。トは冠詞で、アペイロンは限定されないもの、終りのないものという意味がある*。ト・アペイロンには「無限なもの」と「無規定なもの」という二つの訳ですが、意味はほとんど同じだと思います。ほかにも「無限定なもの」という邦訳もあるようです*16。

そこでアナクシマンドロスは、目に見える感覚的な現象である「四元素(火、土、水、空気)」などの根底に何かあると考えました。つまり、四元素のどれか一つに規定できない、「無規定」なものがあるということです。また、空間的に無限であり、時間的には不生不滅であるともアナクシマンドロスは考えました。これは存在の原理の説明です。

つぎに生成の原理の説明となります。アナクシマンドロスは「無限なもの」の永遠の運動によって熱と冷、乾と湿などの対立するものが分離することによって万物が生成すると主張したそうです*6。しかしどうやって生成するかは説明されていないそうです。

「必然の掟従って」、「それらが時の定めによって、相互に不正の報いを受け、そして償いをするから」といった詩的な言葉の説明はあるそうです*6。

「事物は、みずから発生してきたところの元のものへ、もう一度帰ってゆくのが定めである。なぜならもろもろの事物は、みずからの不正のために、時間(クロノス)の秩序づけに従って、相互につぐないをして満足させあるからである(『西洋哲学史』上巻、36P)。」

ト・アペイロンが無規定とはどういう意味か

アナクシマンドロスによる『自然について』という書物は原著が残っておらず、二次資料しか現在はないそうです。そのためか、あるいはそもそも説明されていないのかわかりませんが、ト・アペイロンの無規定の意味についてはあまりよくわかってないそうです。

時間的に無規定なのか、空間的に無規定なのか、それとも質的に無規定なのか、何か特定の要素のみが無規定かどうかすら議論があるようです(よくわかっていないそうです)*15。

「万物の元のもの(始原・アルケー)として、「無限なるもの(ト・アペイロン)」を考えたのはアナクシマンドロス(610~546b.c.)である。かれは、しかし,これから万物が生じ、また、すべてがこれへと消滅してゆくというだけで、この「無限なるもの」が何であるかについては何も語っていない。あるいは語り得なかったのかもしれない。」

都築正信「常識と近代科学」,223P

「たとえば,思想の中心にある原理的概念,ト・アペイロンにしても,空間あるいは時間的に無限定なものと解釈すべきか,質的に無規定のものと理解すべきか,今日でもなお議論に決着がつけられていないのである。」

都築正信「常識と近代科学」,223P

ト・アペイロンから万物が生成される

1:まずは動力源としてト・アペイロン(無限定なもの、無限なもの、無規定なもの)がある

2:ト・アペイロンの永遠の運動から対立するものである寒暖(熱と冷)が生じ、それぞれ分離していく。

3:対立するものが分離していき、やがてその混合から「液体」ができる。液体から土と空気と全体を包む火輪が分かれる。

4:火と空気から岩石ができ、土は太陽熱の助けを借りて動物を生み出す。アナクシマンドロスによると人間や動物は泥からできているらしい。これが生物の起源というわけだ。

夏場に冷えているビール缶を置くと表面に水滴が生じる光景をなぜかイメージしてしまいます。

・ト・アペイロンから万物を生成しているが、いかにして生成されるかについては詳述されていない(あるいは文献が見つかっていない)。

・どのようにして生成されるかについては、以下の二点の抽象的な説明がある。

- 必然の掟にしたがう

- それらが時の定めによって、相互に不正の報いを受け、そして償いをするから

「まずギリシャの水成論者ターレスの弟子アナクシマンドロスの自然観から始める。かれは動力因である永遠にして無限の原質を想定し,そこから寒暖が生じ,その混合から液体ができるとする。この液体から土と空気と全体を包む火環が分かれる。そしてこの火と空気から岩石が生成する。土は太陽熱の助けを借りて動物を生み出す。人間も含めて動物はすべて泥から生まれ,もともと魚のような形をしていたという。これは造物主を想定しない思案の最も古いもののひとつとされている」

柴田陽弘「化石論の世界一一ゲーテと化石たち一一」、80P

「アナクシマンドロスはこのような原物質を「無限なるもの」(ト・アペイロン)と呼び,その永遠なる運動から,熱と冷,乾と湿などの対立するものが分離することによって万物が生成すると説いた.しかし,どうして「無限なるもの」の永遠なる運動から,もろもろの対立物が生ずるかについては説明していない.ただ,「必然の掟に従って」とか,「それらが時の定めによって,相互に不正の報いを受け,そして償いをするから」とかいった詩的な言葉で語っているだけである.」

小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在観」、27P

他の哲学者によるアナクシマンドロスの説明

ディオゲネス・ラエルティオスによるアナクシマンドロスの説明

ディオゲネス・ラエルティオスという前3世紀頃に活躍したとされる伝記作家によれば、アナクシマンドロスの主張について「『無限なるもの』が始原であり基本要素であり、その諸部分は変化するが全体は不変である」という説明や、「大地は宇宙の真ん中にあって、その中心を占めている」などの説明をしているそうです*6。

シンプリキオスによるアナクシマンドロスの説明

シンプリキオスという530年頃活躍したとされるギリシアの哲学者によれば、「アルケーという言葉をアナクシマンドロスが最初に使い、四元素が相互に転化しあうのを見て取って、それらのいずれかを一つを基本とすることは考えず、それ以外の他のものであると考え、生成を四元素の質的変化によるものとはせずに対立相反し合うものどもが永遠の動きを続けながら分離することによる」*6というような説明をしています。

プルタルコスによるアナクシマンドロスの説明

帝政ローマのギリシア人叙述家であるプルタルコス(46-119年)によれば、「無限なるものは不生不滅なものであり,性質的にも無限定なものである.その永遠なる円環運動から暖と寒という対立物が分離し,この二つのものから湿が生じ,湿から地と空気と火の環が分かれ,火の環は球形の被いとなってこれらを取り囲んだと考えていた」*6と伝えているそうです。

「さて,アナクシマンドロスの生成論の特徴はなにか。プルタルコスの『雑録』は,「永遠なるものから,冷いものと温いものとを生むものが,この世界の生成に当って分離し,そしてこれから焔の球が大地をとりまく空気のまわりに,ちょうど樹皮が樹木のまわりに生ずるように生れてきた。それからこの球が破裂して,ある種のいくつかの環の中に閉じ込められて,太陽や月やもろもろの星が生じた」とアナクシマンドロスがのべた,と伝える」

荒川紘「アナクシマンドロスの宇宙論における方法」,11P

アリストテレスによるアナクシマンドロスの説明

1:アリストテレスによればタレスによる「大地が水に支えられている」という仮定は「無限後退に到るような型の理論の典型」

2:なぜなら、大地を水を支えるものを探すことになり、それが見つかったとしても、それを支えるものを探すことになり、無限にその作業は終わらないから

3:こうしたタレスへの批判がアナクシマンドロスによるもの記述としてアリストテレスが取り上げたのか、そうではないかは定かではない。「等距離性」の議論ではアナクシマンドロスの名前がはっきり挙げられていることから、こうしたタレスへの批判はアリストテレス独自のものだという解釈があるそうだ。

「もしもタレスが考えるように「大地の安定した状態を,それが水に支えられている大海(オケアノス)に浮かんでいるという仮定で説明する」ならば,「大海の安定した状態を同じような仮定で説明してはいけないだろうか。しかしこのことは,大海を支えるものを探すことを意味し,次には,この支えを支えるものを探すことになるのではないか。」,いうならば,タレスの理論は「無限後退に到るような型の理論の典型」といってよく,原理的に,支持物を導入することによっては世界の安定性を説明しつくせないのだ,と6)。(このホッパーの推定は,アリストテレスが『天体論』のなかでタレスの理論の批判に用いた論法にもとついている。しかし,そこでアナクシマソドロスの名をあげてはいない。」

荒川紘「アナクシマンドロスの宇宙論における方法」,182P ※カール・ポパーの推定に基づく話

「とくに「無限後退」にかんしてひとこと付け加えるならば,「無限後退」の議論をアナクシマンドロスに結びつける資料は見当らず,また「無限後退」の記事と同じく『天体論』の第2巻に載る「等距離性」の議論ではアナクシマンドロスの名をはっきりあげていることからも,アリストテレス自身の見解とみるのが無理のないところであろう。」

荒川紘「アナクシマンドロスの宇宙論における方法」,183P

アナクシマンドロスの宇宙論

1:師であるタレスは、大地が水(大海オケアノス)に浮かんでいると考えた

2:アナクシマンドロスは、大地は何にも支えられておらず、すべてのものから等距離にあり、宇宙の中心に位置し、静止し、かつ宙に浮いていると考えた。地球の形は円筒形であり、幅3に対し厚み1。 宇宙の中心の周りには透明な球体があり、そこに張り付いている天体が球面といっしょに回転すると考えた。こうした宇宙の中心に地球が位置するという考えは、中世においても人々の宇宙観の根幹となった。

3:「すべてもの」とは何を指すかについて、「火の円環」であるという解釈がある。アナクシマンドロスにおいて火の環はト・アペイロンから生成されるものである。太陽、月、星など。

4:C.H.カーンによれば、アナクシマンドロスにおける円(輪)はもともと「車の輪」を意味し、「等距離性」はこうした車輪の幅から連想された可能性が大きいという。あるいは幾何学における「1点から周囲までのすべての距離が等しい」というユークリッドの定義を意識していた可能性もあるという。

他

・DielsのDoxography, Strom.2によれば、その寸法は幅3に対し厚み1らしいです。

「その核心をのべるならば,大地はなににも支えられずに宙に浮んでいる,という大地像である。現代のわれわれには陳腐と感じられても,地中海を中心とする大地の一部の知識にかぎられていた時代の人間の言である。独創的な,というよりむしろ異端の見解であったことは,彼の後継者アナクシメネスにすら受け容れられなかったという歴史的事実が教えてくれるとおりだ。当時は異端であったとしても,しかし,彼の宇宙論がプトレマイオスによって集成されるギリシャ天文学の土台となったことも,また歴史が示すとおりである。」

荒川紘「アナクシマンドロスの宇宙論における方法」,181P

「「大地はなににも支えられていない」,「すべてのものから等距離にあるためδιατηνομοιανπαντων宙に浮いている」というアナクシマンドロスの理論において,この「すべてのもの」とは,火の円環と理解すべきであって,そして,なかでも重要であったのは太陽と月,わけてももっとも巨大であった太陽の円環であったとみることができよう。つまり,大地と等距離の関係にあるのは,エウドクソスの天球ではなく,これらの円環,とくに太陽の円環であった,と推定できる。」

荒川紘「アナクシマンドロスの宇宙論における方法」,184P

「とすれば,アナクシマンドロスが「すべてのものから等距離にあるため」というとき,「1点から周囲までのすべての距離が等しい」図形というユークリッドの定義の意味を意識していなかったとは考えがたい。C.H.カーンは,アナクシマンドロスによって使われていた円(環)κνχλoζということばは,もともと車の輪を意味していたのであって,「等距離性」という観念は,車輪の輻(スポーク)から連想された可能性が大きい,とみている。このカーンの見方に従えぽ,「等距離性」の理論もまた「観察的類推」の所産であることになる。タレスの場合の「観察的類推」と基本的に同じである。」

荒川紘「アナクシマンドロスの宇宙論における方法」,13P

「地球の形状を「平面」から「球形」と考え直したのは、人間の宇宙認識にとって大きな出来事だったと思われます。それは、地球もきっと太陽や月と同じ形をしているだろうという予想が契機となっているはずですが、この「予想」を幾何学と結びつけて地球が球形であることを正当化したのが、ピタゴラスとその学派でした。ただし、この正当化はあくまで「理想」であり「想像」であって、実験や観測によって実証した訳ではありませんから、「科学的観点」からすると失格です。地球が球形であるという観測に基づく論証は、ずっと後の時代に下ってから行われました(例えばアリストテレスの皆既月食の観測など)。」

「 「宇宙の中心」の周りには透明な球面があって、そこに張り付いた 天体が球面とが一緒に回転すると想像しました。地球は円筒の形状を持ち、 その上面に人間が住んでいると考えました(イメージ的には、ガリバー旅行記のラピュタに 近い感じでしょう)。DielsのDoxography, Strom.2によれば、その寸法は幅3に対し厚み1 としているらしいです」

コラム:時間とアナクシマンドロス

円環する時間意識

1:『円環する』時間のイメージは前9世紀頃にはなかった。時間が抽象的、数量的に扱われていなかった。

2:『円環する』時間のイメージの起源としてアナクシマンドロスの「ト・アペイロン(無限定なもの)」が考えられる。「事物は、みずから発生してきたところの元のものへ、もう一度帰っていくのが定めである。なぜならもろもろの事物は、みずからの不正のために、時間(クロノス)の秩序づけに従って、相互につぐないをして満足させあうからである。」とある。

3:アナクシマンドロスの直接的な解釈は、ラッセルのように、「火、土、水、風」というような四元素がそれぞれの勢力圏を拡大しようと試みているが、「時間の秩序としての自然の法則」は、火が燃え広がった後には灰(土)を生むように、あるべき均衡を回復させるという。つまり、時間が万物の秩序を形成するものであるという考えである。

4:アナクシマンドロスが生きた時代は、ソロン(前639~前559、都市国家アテネの政治家であり立法者)の改革の時代だった。ソロンの時代は部族社会(ゲマインシャフト)の解体期だったという。イオニア地方の都市国家であるミレトスやキオスでは内乱や階級闘争の時代であり、貴族たちとそうでないものたちとの殺し合いが起こり、氏族たちの(私的な)仇討ちによる対立が横行していたという。そうした状況を改善するために、客観的なシステム、基準が求められるようになっていた。そこで考えられたのが客観的、抽象的な「法」であり「時間」であるという。更に重要なのは、ミレトス学派を生んだイオニアという地は、「鋳貨」の流通の発祥の地だったということである。ソロンの改革では「金権制」が定められ、財産のある平民が国政に参加できるようになったり、市民全員が参加する民衆裁判などが定められたりした。こうした制度は「民主化」につながったという。

5:ソロンの改革の100年後のペイシストラトスやクレイステネスの改革(前508年)において、民主政は確立し、旧来の血族的な部族制が徹底的に解体されていった。機械的に地域割りされた10新しい部族を、全国土を100ないし200の区(デモス)に割り当てたという。ウォーカーいわく、「これ以上に人為的で不自然な組織を考え出すことは、全く人間の知恵を超えたこと」らしい。また、太陰太陽暦から「1年がそれぞれ36日ないし37日からなる10の『期』に変えたらしい(暦の抽象的な合理化)。

6:アナクシマンドロスにおける「つぐない」とは、本来「敵対する二つの氏族間の紛争の採決」を指すという解釈がある。アナクシマンドロスの生きた時代では氏族同士が争っており、私的な仇討ちが横行していたらしい。たとえるなら、戦極武将である上杉家と武田家の争いのようなものか。そうした争いをつぐなわせるような秩序が必要とされていた時代だったという。ソロンにおいてはそれが客観的・普遍的な「法」にあたり、アナクシマンドロスにおいては客観的・普遍的な「時間」にあたるというわけである。たしかに時間は水や土のように目に見えず、有限ではなく無限のように見えるし、それぞれの秩序を解決するようにもみえる。火や土が部族に例えられているのかもしれない、という直感的な類推としても解釈できる。これは異なる部族にも「客観的」にあてはまるものとしての「法」を模索していったとして捉えることができる。同じように「時間」も客観的なものが模索されていった時代でもある。民族同士、都市国家同士で時間の形態が異なると、貿易に支障が出ます。ある国は牛時計、ある国は水時計、ある国は鳥時計、といったように具体的な時計から、現代の時計のように抽象的で客観的な時計へと変化していく時代でもある。

7:貨に対する欲望のの無限定性についてソロンが言及している箇所がある(「富には限りがない」)。これは、アナクシマンドロスの「ト・アペイロン(無限定性)」と「貨幣の欲望の無限定性」と重なってくる。貨幣(鋳貨)の流通が前700年頃にはじめてイオニアで発祥したというのも重要である。

「前九世紀のホメロスの叙事詩においては、人間の生のはかなさと宿命性とが力強く表現されているにもかかわらず、『時間』という抽象化された観念があらわれることはなかった。ましてや、測定しうる数量としての『時間』などというものはなかった」

「時間の比較社会学」、真木悠介、岩波現代文庫、165P

「このように『円関する』時間のイメージは、ギリシャ民族に『生得的』に固有のものというようなものでなく、この文明のある歴史的な発展の局面において発生してきたものである。それはどのような局面においてであろうか。ギリシャの円環する時間のイメージの最初のものとしてよく知られているのは、『無限なもの(アペイロン)』について語っているアナクシマンドロスのつぎのような断片である。『事物は、みずから発生してきたところの元のものへ、もう一度帰っていくのが定めである。なぜならもろもろの事物は、みずからの不正のために、時間(クロノス)の秩序づけに従って、相互につぐないをして満足させあうからである。』」

「時間の比較社会学」、真木悠介、岩波現代文庫、166P

「……万物が「その犯した不正にたいして時間の定め(順序)にしたがってたがいに罪をつぐない合わねばならない」というアナクシマンドロスの宇宙観が、当時の生成しつつある間・部族共同体的な秩序、すなわち発生期の市民社会(ゲゼルシャフト)的な秩序を投影したものであることは明らかだと思われる。

ラッセルの解釈するように、アナクシマンドロスの断片の直接的な合意は、つぎのようなものであったと思われる。火や土や水というおのおのの元素(それぞれ神と考えられている)はつねに、みずからの勢力圏を拡大しようと試みている。けれども、『時間(クロノス)の秩序』としての自然の法則は、たとえば火のもえひろがったあとには灰、すなわち土を形成させるというように、つねにあるべき均衡を回復させてしまう。

ミレトス学派の哲学的な探求がもともと、宇宙の多様性をそこに還元しうるような共通性の追求に始まっていたことはよく知られている。そのものを質量的な還元基としての<水>に求めたタレスにたいして、アナクシマンドロスの画期は、それを間・質量的なシステムの一般性のうちに、すなわち万物を秩序づけてゆくいわば「形相的」な普遍性としての<時間>に求めたことにあるだろう。もちろん、質量と形相という発想そのものはこの当時未だ即時的にしか存在していないけれども。

すなわちそこではそれぞれの物が、たとえそれ自体としてはどのようにかけがえのない固有の質をもつものであっても、それらをいわば外的に同型化することをとおして、この<神々の永遠のたたかい>に秩序をもたらす法(法則)の客観性が想定され、このように普遍化されたuniversalistic(秩序の尺度)として<時間>が考えられている。

それはまさしく、ソロンをはじめとするこの時代の改革者たちが現実の社会において求めつづけてきたもの、すなわち、共同態(ゲマインシャフト)的な統合の限界をこえて普遍する市民社会(ゲゼルシャフト)的な秩序の原理そのものにほかならない。」

「時間の比較社会学」、真木悠介、岩波現代文庫、170~171P

ヘロドトスによればアナクシマンドロスはポイニケ人の出身らしいです。そしてポイニケ人たちの間で、「貿易や取引によって数の精密な知識が初めて起こった」と伝えられているらしいです。アナクシマンドロスの師であるタレスも、アリストテレスの『ポリティカ』によれば商業貿易に従事していたそうです。

アナクシマンドロスが活動していたイオニアは、もともとアテネを中心とするギリシャ半島の諸都市の植民地であり、アテネはソロンの改革の時代だったそうです。ソロンの改革は民主化の先駆であるといわれています。またイオニアは「鋳貨流通の発祥の地」としても知られているそうです。

ソロン(前639~前559年)はアテネ(アテナイ)の政治家です。ギリシアの都市国家に「法による支配」をうちたてようとした人として知られいるそうです。

民族同士の争いを調停するものとしてソロンは「法による支配」を唱えました。

そうした時代背景をもとに、アナクシマンドロスは「その犯した不正にたいして時間の定め(順序)にしたがってたがいに罪をつぐない合わねばならない」という言葉を解釈してみるとたしかに面白いですね。火や水はそれぞれの部族のようにも思えます。あるいは、それぞれの哲学者がアルケーは火だ、水だ、いやいや空気だ、土だ!と争いあっているような状況にも思えます。あるいは火は水に弱いといったように現象としても争い合っているように見えます。

しかし時間はそれら全てを秩序付けるものとして考えられます。火や水は時間が経つと消えるように見えますよね。あるいは物が燃えると灰になり、土になるといった均衡を回復させるものととしても考えられます。

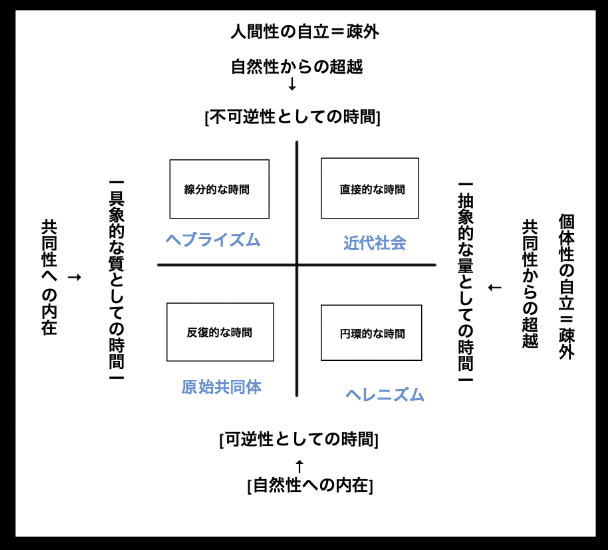

近代の時間意識

1:「円環する時間」のイメージは前9世紀頃にはなかった。時間が抽象的、数量的に扱われていなかった。

2:エドマンド・リーチによれば、古代インドや古代ギリシャにおける「円環する時間」より原的な時間の感覚として「振動する時間」があるという。

※時間についての詳説を今回はしません。アナクシマンドロス関連をざっくり触れて、別の機会に真木悠介さんの「時間の比較社会学」で扱います。

3:ヘブライズムにおいて線分的な時間意識が形成された

4:ヘレニズムにおいて円環的な時間意識が形成された

5:近代において直線的な時間意識が形成された

原始共同体の時間意識から近代社会の時間意識へどのように変化していったのかというのがポイント。

ヘブライズムからは「不可逆性」としての時間を引き継ぎ、ヘレニズムからは「抽象性」としての時間を引き継いでいった。たとえばヘブライズムでは死の先には神の救いという「具体的な質としての時間」があったが、近代ではなくなっていく。ヘレニズムでは「可逆性としての時間」という考えがあったが、近代ではなくなっている。

神の救いや可逆性はニヒリズムを生じにくくさせていたが、そうしたものがなくなっていくと、ニヒリズムが生じやすくなる。無限に伸びる抽象的・不可逆的な時間意識が近代以降における時間意識である。タレスの水という具体的なアルケーから、アナクシマンドロスの無限定、無限なものという抽象的なアルケーへの遷移としてもイメージできる。

参考文献

主要文献

「時間の比較社会学」

汎用文献

「哲学 雑学3分間ビジュアル図解シリーズ」

「哲学用語図鑑」

「本当にわかる哲学」

「史上最強の哲学入門」

参照論文

※論文以外(ノートなど)も含む

1:都築正信「常識と近代科学」(URL)

2:奥貞二「ある肖像画によせて」(URL)

3:柴田陽弘「化石論の世界一一ゲーテと化石たち一一」(URL)

4:小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在観」(URL)

5:荒川紘「アナクシマンドロスの宇宙論における方法」(URL)

出典

- 一元論(日本大百科全書)

- 二元論(コトバンク)

- 「ビジュアル図解シリーズ、哲学」、PHP、28-29P

- タレス(コトバンク)

- 「プラトンのイデアについて」小坂国継(URL)

- 「初期ギリシア哲学者の実在感」小坂国継(URL)

- 物活論(コトバンク)

- 「ビジュアル図解シリーズ、哲学」、PHP、30-31P

- 「本当に分かる哲学」、山竹伸二、日本実業出版社、45P

- アナクシマンドロス(コトバンク)

- 「哲学用語図鑑」、田中正人、プレジデント社、26P

- 「本当に分かる哲学」、山竹伸二、日本実業出版社、43P

- アナクシメネス(コトバンク)

- プネウマ(コトバンク)

- 荒川紘「アナクシマンドロスの宇宙論における方法」(URL)、9P

- 奥貞二「ある肖像画によせて」

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。