動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿していますm(_ _)m

(1) はじめに

社会心理学とは、人間の社会的なふるまいの法則や仕組みを明らかにすることを目的とする学問である。

たとえば集団の中だと人はどう変わるのか。人はどうして同調するのか。SNSでは意見がどうして偏りやすいのか。血液型と性格に関連があると思ってしまうのか。そうした人間の心理の法則や仕組みを説明していく学問である。

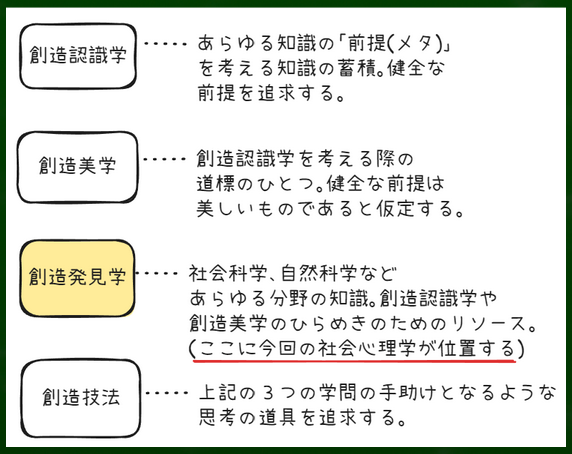

この記事のシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。※社会心理学だけではなく他の心理学を扱うこともある。

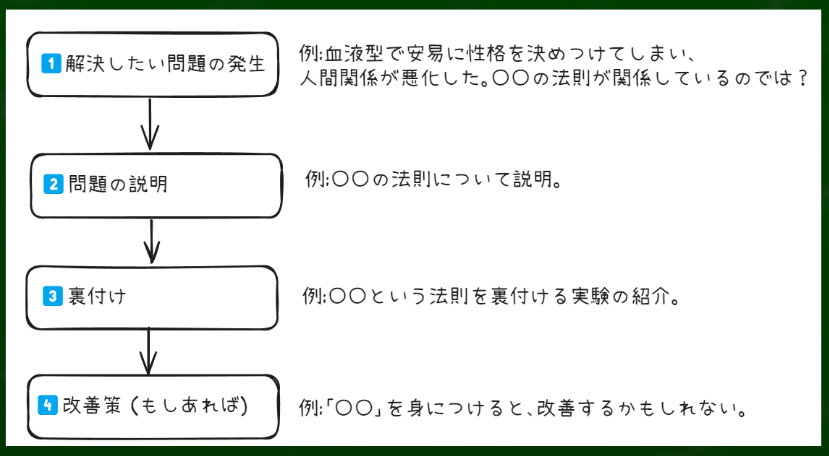

基本的な説明プロセスは、右の図の通りである。

(2) 確証バイアスに関わる解決したい問題の発生の例

確証バイアスに関わる問題の具体例

【生活】AさんがBさんを第一印象で「嘘つき」と信じ、嘘をついているような情報ばかりに目がいくようになり、その反証となる正直で誠実な情報をいっさい目に入れなくなる。

→適切な人物評価ができていないという問題が生じている可能性がある。

【生活】ある行為だけで「この人は運命の人」と信じきってしまったため、その反証となる行為が一切目に入らなくなるケース

→人間関係において問題が生じている可能性がある。詐欺にもひっかかりやすい。

【生活】ただの肩こり」だと一度信じてしまったために、ネットでそれに合う症状ばかりを調べ、重大な病気を見落としてしまう。

→病気の悪化という問題が生じている可能性がある。

【ビジネス】経営者がA製品は絶対に売れるという前提に固執し、その反証となる市場のデータや部下のアドバイスなどが目に入らず、大コケするというケース。

→適切な市場評価ができないという問題が生じている可能性がある。

【災害】「絶対安全」という前提に固執した結果、もしものときの災害に備える提言を無視してしまうというケース。→適切な安全評価ができないという問題が生じている可能性がある。

【法】警察や検事が「Aは犯人に違いない」と決めつけた結果、その反証を軽視するケース。

→冤罪という問題が生じる可能性がある。

【政治】特定の界隈の情報ばかりを世間の声、正しい声と信じるようになり、それ以外の情報を一切受け付けなくなるケース。

→デマの拡散という問題が生じる可能性。

このように、挙げていけばきりがないほど望ましくない結果が生じているケースがある。それぞれに共通するのは、適切でバランスのとれた認知(認識、思考)ができていないという点である。要するに、認知が偏っている・歪んでいるために問題が起きている(もちろん必ずしも問題が生じるわけではないが)。

社会心理学の用語でこうした状態を「認知バイアス」という。今回学ぶ「確証バイアス」はそのひとつである。

(3) 確証バイアスとは

確証バイアスとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

確証バイアス(英:confirmation bias):自分の考えや信じていることに合う情報ばかりを集めたり信じたりしてしまう心のクセのこと。

確証とは「肯定」を意味し、反証(否定)とセットで用いられる。バイアスとは偏り・歪みを意味する。ある命題を肯定する情報ばかりに目がいき、否定する情報に目がいかない事態というわけだ。

確証バイアスは認知バイアスのひとつである。では、そもそも「認知」とはなにか。

「つまり、真偽を確かめようとする命題を確証(肯定)する情報に注目し、反証(否定)する情報に注目しないという傾向があり、このような傾向を確証バイアスとよぶ。」

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,16p

認知プロセスとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

認知(英:congnition):人が見たり聞いたり考えたりして、物ごとを理解したり判断したりする心のはたらきを意味する。

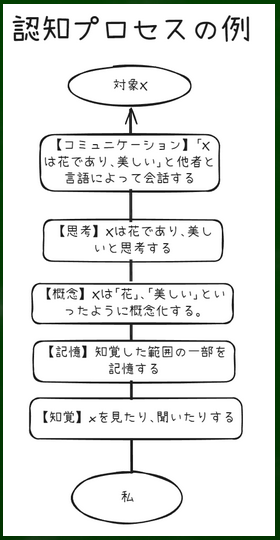

上の図は認知プロセスの例である。人は世界から情報を受取り、知覚し、注意を向け、思考し、コミュニケーションを行う。

上の図は認知プロセスの例である。人は世界から情報を受取り、知覚し、注意を向け、思考し、コミュニケーションを行う。

この認知プロセスのいずれかに偏りがある場合を「認知バイアス」と呼ぶ。

「ここで認知とは人の心の働き全般を指している。心の働きはさまざまである。図1に示す通り、人は世界から情報を受け取り、それを知覚し、その中のいくつかに注意を向け、それが何であるかを認識し、記憶・学習する。そしてそこから何かを感じ、思考を働かせ、自分の考えを生み出す。そしてそれを言葉によって他者に伝え、なんらかの形で他者と共同することもある。こうしたこと全てが認知である。一方「バイアス」という言葉は、一般的にある種の偏り、歪みを指す。「あいつの見方にはバイアスがかかっている」というような言い方は日本語でも定着していると思う。最近はジェンダー・バイアスという言葉もよく聞く。これは性別を基にした偏見を意味している。医学部入試における、性別による加点・減点はこれの現れであると言われている。そういう次第だから、認知バイアスというのは心の働き全般の偏り、歪みを指す。」

鈴木宏昭「認知バイアスとは何か」,4p

能動的な確証バイアスと受動的な確証バイアスの違い

認知プロセスのなかでもとくに「思考」の段階に関わるのが確証バイアスである。確証バイアスには能動的なものと受動的なものの2種類がある。

受動的なケースの場合とは、自分から積極的に情報の真偽を確かめようとしていないケースのことである。たとえば恋人と別れたばかりだと、やたら愛の歌ばかりが耳に入ってくるように考えてしまうケースがある。

「やたら愛の歌ばかりが耳に入ってくるということは復縁するべきというお告げではないか、運命なのではないか」などと思考してしまう人もいるだろう。

自分で積極的に愛の歌を聴こうとしていないのにもかかわらず、愛の歌ばかり街中で聴こえる気がしてしまうのである。しかし実際に愛の歌が流れている頻度は恋人と別れる前と変わっていないかもしれない。恋人と別れたことによって、自分の中にフィルターがかかり、愛の歌ばかりが記憶に残ったり、注意が向いたりするようなバイアス(偏り)が生じているのではないだろうか。

なぜバイアスが生じるのかはケースバイケースだろう。たとえば復縁の知らせだと思いたいために、その証拠となるもの、つまり自分の考えを確証(肯定)するものばかりが目に入ってしまっているともいえる。

出産に関心があるときには赤ちゃんをやたらと街で多くみかけるような気がしてきたり、健康に不安があるときはがんや病気のニュースが多い気がしてくることもあるかもしれない。

能動的に自分の考えや推測が正しいかどうかを確かめようとするときとはいったいどんなときだろうか。判断に責任を伴うときや、自信がもてないときなどが考えられる。情報がむこうから自然にやってくるのではなく、情報を自ら意図的に探しに行く場合である。

たとえば高額なドライヤーを買うときに、あなたはどのようなレビュー(情報)を参照するだろうか。

あるドライヤーの機能やコスパをよいと思ったとする。つまり、「このドライヤーはいい商品だ」という仮説が自分の中で生じている。

この状態でレビューを見てみると、星5で大絶賛しているひともいれば、星2で猛批判している人もいる。高評価をしている人は「すごい!良かった!」などという抽象的なコメントであり、低評価をしている人は「〇〇の〇〇が悪く、〇〇が壊れやすい」などと詳細に、具体的に書いているとする。それぞれおなじくらいの評価数であり、どちらかに偏っているわけでもない。

このような場合、確証バイアスがかかってしまうと、自分の主張の裏付けとなるような情報ばかりに目がいくようになってしまう。

つまり、高評価にしか目がいかなくなり、低評価の意見は「違う業者の嫌がらせだろう」などと考えて無視してしまうのである。もちろん、「私は低評価の意見を意図的に無視している」という自覚はほとんどなく、無意識的に認知プロセスが進んでいることが多い。結果的に良いドライヤーである可能性もあるが、しかし否定的な意見を一切無視するというのは問題だろう。

「ある型の新車を買おうかと思っていると、どこの通りに行っても急にその車が目に入るようになる。長いことつきあっていた相手と別れたばかりだと、やたら愛の歌ばかり耳に入ってくる。赤ん坊ができると、どこでも赤ん坊が目につくようになる。確証バイアスのせいで、あるフィルターを通して世界を見ているからだ。ここにあげた例は、確証バイアスのなかでもいわば受動的な現象だ。本当に厄介なのは、自分から積極的に事実を追求するとき、確証バイアスでそれが歪んでしまうことである。」

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,55p

(4) 裏付け

[1] マーク・スナイダーとナンシー・キャンターによる実験(1970年)

概略:被験者はジェインという架空の女性についての行動記録を読み、評価するというもの。AとBの2つのグループにわかれ、Aには「図書館の司書に向いているか」と訪ね、Bには「不動産のセールスに向いているかと訪ねた。

Aのグループは内向的な面を調査記録から思い出し、Bのグループは外向的な面を調査記録から思い出した(調査記録には半々くらいの情報がある)。その後、それぞれのグループに、さきほどと異なる職業に向いているかと質問すると、向いていないと答えたそうだ。

人は一度した評価に合う情報だけを思い出し、都合の悪い情報は無意識に忘れてしまうという仮説を実証する実験である。ある質問をなげかけることによってその範囲に記憶が偏り、その結果、思考も偏ってしまうというわけである。

1981年のコーエンの実験でも、被験者がビデオを見る前に特定の職業を伝えられると、その職業のイメージに合致したものばかりを答えるようになったという。映っていなかったものでさえ、映っていると誤って答える傾向があったらしい。

1950年のケリーによる実験でも、大学の講義の前に「冷たい性格」と「温かい性格」という異なる情報が被験者に配られた場合、同じ講義であっても評価が変わるという。その人に対していだいたイメージに一致したものをよく覚えているというわけである。つまり、仮説を確証するものを能動的に選び、反証的なものを捨てるというわけである。

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,58p

[2] ヴァルディス・クレブスによる実験

【概要】2008年のアメリカ大統領選挙において、アマゾンで人々が購入した政治関連の本を分析したという。その結果、人々は自分の支持する立場に合った本だけを買っており、情報収集ではなく、自分の考えを裏づけるために本を選んでいたという結果がわかったらしい。

おそらく、「この本を買った人は、他に何を買っているか?」の機能を用いて分析したのだろう。たとえばオバマを指示する人がリベラルだった場合、リベラルに関する本も購入している可能性が高い。この場合、リベラルな立場の人がオバマに好意的な本を購入していると言える。

この実験における重要なtips(ヒント)は、「人が本を買うのは情報のためではなく、確証を得るため」という点である。

選挙に対して公平な情報を得ようとして書籍を買うのではなく、ある候補が正しいという自分の仮説を裏付けるような偏った情報を無意識に集めがちだというわけだ。

【tips】人は情報が欲しいのではなく、確証が欲しいだけ

テリー・プラチェットはある本で、「人間というものは、とっくに知っている話を聞くのが好きなのだ。それを忘れるな。知らない話をされると不安になる」と述べている。

人間は「新しい真実を聞きたい」と口ではいうが、ほとんどの場合、「既に知っていることを聞きたいだけ」なのである。

A政権は悪いという仮説を信じている人にとって、A政権は実は良い側面があるという新しい事実は不安にさせるものである。そんな事実よりも、A政権は悪いという事実を聞きたがり、非A政権は良いという事実を聞きたがる偏りがある。

2009年のオハイオ州の調査によれば、あるエッセイが自分の意見と近い場合、そうでない場合よりそのエッセイを読む時間が三六パーセント長くなったらしい。

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,56-57p

[3] ズッカーマンによる実験(1995)

[概要] 他者の性格を診断する時、自分の仮説が正しければ肯定的な回答が返ってくるような質問をしてしまうと、その判断が正確ではなくなる可能性がある。

たとえば「あなたは社交的ですか」という質問には、「あなたは社交的である」という仮説が前提とされているとする。

もし回答者がハッキリとした性格で、社交的ならYES、そうでないならNOと答えるならこうした質問のやり方(肯定的検証方略という)には問題がない。

しかし、回答者はそのような質問をされると、自分の中に社交的な部分を探してしまうため、肯定的回答をしがちになってしまうという。同じ人物に「あなたは1人でいるのが好きですか」と聞いても、YESと答えがちだというわけである。一切社交的な要素や内向的な要素がない人のほうが珍しい。肯定的検証方略による質問は肯定的な回答を導きやすく、誤った性格診断がなされてしまう可能性があるという。

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,18p

(5) 改善案

川合伸幸さんによると、認知バイアスは3つの改善方法があるという。3つの方法といっても、「メタ認知を身につける」と一言でいえば済む。

[1] 自分にもバイアスがあると自覚する

「自分は正しく判断できている」と思い込まない、自分の思考も例外ではないと理解するということである。まずはバイアスがありうることを意識することが第一歩である。

[2] 批判的思考を習慣にすること

「それって本当?」と自分に問い続ける姿勢のことである。ただ否定するのではなく、根拠や視点の違いを確かめる冷静な分析力をもつ必要がある。

たとえば政治家Aの主張や学者Bの主張には客観的裏付けがあるのかどうかを確認する作業もそのひとつである。もちろん、自分の主張や仮説に客観的裏付けがあるかどうかを、反対意見も十分に加味したうえで確認する必要がある。

[3] メタ認知能力を養うこと

メタ認知:自己の認知の在り方についてさらに認知すること。例えば、適切な反応を選択する能力、情報への注目と評価、自らの認知的限界の理解とその対処法の実践など。

2019年のロルヴァージとフレミングの研究によると、メタ認知能力のウェイトが高い場合には決定後の情報統合の偏りはあまり問題にならないという結果が出たらしい。

「つまり人々は一般的に自分の政治的信念に沿って情報を処理する傾向があるということである。社会レベルでは、このような偏った情報摂取は凝り固まった信念につながり、ひいては独断的なグループの流行や偏向の拡大につながる可能性がある。自分の決定に対して適切な自信をもっていると自己認識している場合、つまりメタ認知能力のウェイトが高い場合には、決定後の情報統合の偏りはあまり問題にならないという結果がある(RollwageandFleming,2021)。すなわち確証バイアスそれ自体は悪ではない。むしろ認知負荷を下げて問題を解きやすくするためのものであり、そこにメタ認知能力が加わることで自己の決定を内省し、課題に対してより優れた結論を下すことが明らかになった(図2)。しかしこの研究はメタ認知能力を、情報への自信の割合が半分より上か下かに基づいて情報を分けるだけの数式で定義しており、実際の人間のメタ認知能力を必ずしもすべて表しているわけではない。」

角居朋哉「SNSにおける確証バイアスを減らすことを目的とした メタ認知能力のトレーニング手法の解明」,42p

「メタ認知とは自己の認知の在り方についてさらに認知することである。具体的には、適切な反応を選択する能力、情報への注目と評価、自らの認知的限界の理解とその対処法の実践など、メタ認知的活動とメタ認知的知識について幅広い定義がなされている。これまでの指導、練習、フィードバック等によってメタ認知能力を向上させようとする試みは結果がまちまちで、向上したとする研究もあれば、無効だったとする研究もある。メタ認知が広範囲に一般化可能なのか、領域特異的なのかどうかも意見が分かれているが、「自信」を共通の変数とした際に、メタ認知能力は一般化が可能だという成果が示された(Carpenter,etal.2019)。また、認知症の患者向けとしてメタ認知向上に一定の成果を表しているとされるトレーニング、MCT(MoritzandWoodward,2007)において、確証バイアスは凝り固まった信念形成が生み出すものであり、自らの過ちに気づかせ、フィードバックを与えることがバイアス回避に重要とされている。」

角居朋哉「SNSにおける確証バイアスを減らすことを目的とした メタ認知能力のトレーニング手法の解明」,43p「前述したように,誰しもが程度の差こそあれ,認知バイアスがある.完全に逃れることはできないが,いくつかのことに気をつければ,ある程度軽減できる5,6).まず,「自分は正しい評価をしている」と考えないことが重要である.これには,自分は世界を正しい情報に基づいて判断しているとの誤解(確証バイアス)や,自分自身は平均以上の能力を持っているとの誤解(自己高揚効果)が含まれている.すなわち,①自分にもバイアスがあることを意識することである.次に,②批判的思考を習慣化することである.批判的というと,難癖をつけることをイメージするかもしれないが,「本当にそうか」を確かめる客観的な視点に基づく思考のことをいう.このためには,情報源を確認する,事実かどうかを確認する,反対意見はどのようなものかを確認する,別の視点から考えると解釈が変わるかを確認することが重要である.近年,フェイクニュースが話題になっているが,真偽の確認の仕方は同じである.そして,③メタ認知能力を涵養することである.メタ認知能力とは,自身の認知活動(記憶,思考,判断,情動など)を客観的に捉えたうえで制御できる能力ことをいう.自身の認知状態を認知することや,自身の知識の状態を理解することである.認知についてのセルフモニタリングと考えてよい.自身の発言や判断を,一歩引いた視点から再考することで,バイアスに気づきやすくなる。」

川合 伸幸「認知バイアス―判断し行動するときの心のクセ―」,163p

バランスと象

心理学界隈では直感を「象」、理性を「象使い」として表現することがある。理性は大きなエネルギーを必要とするため、普段は休んでおり、日常の多くは直感が働いているという。

よく考えれば誤らない判断も、直感的に判断することによってバイアスがかかりやすいのである。しかし、直感(バイアスを含めて)は悪ではなく、負荷を下げて問題を解きやすくするというプラスの側面もある。

たとえば絵を描くときに、いちいち「AはBとは違う、CはDとは違う・・と頭で考えていたらスラスラ描けない。両者のバランスが問題であり、特に重大な選択のときにメタ認知が働くように習慣づける必要があるといえる。

「頭でわかっていても望ましい行動ができない背景を「直感と理性」という脳のメカニズムからひも解いていく。直感は日常判断を担当し、存在感があり本能的で力が強いため、「象」に例えられる。直感は働き者だが、本能的であるためによく歪んだ解釈をする。

系統的に歪んだ解釈をする心理傾向を「認知バイアス」と呼ぶ。それに対して理性は「象使い」のイメージで、自制を司る。理性の発動には多大なエネルギーを要するため、普段は休んでおり、直感だけでは手に負えない場面で出現する(図1)。理性は有限であり、一定量を使うと枯渇する6。このため、日常判断の多くは直感が行い、重要な判断になると理性が出現する。多くの人は昼食を選ぶ場面では直感が決め、志望大学を選ぶ場面では理性が決める。なお、文献によっては「直感と理性」のことを「システム1とシステム2」、「ヒューリスティックシステムとシステマティックシステム」「ホットシステムとクールシステム」「経験的システムと合理的システム」などと表現するものもある。これらの表現が出てきたら、「直感と理性」と置き換えるとイメージしやすくなるだろう。」竹林正樹「認知バイアスとナッジ」[2023],9p

参考文献

汎用文献

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

参考論文

鈴木宏昭「認知バイアスとは何か」[2022][URL]

>平明に認知バイアスについて説明されている。

角居朋哉「SNSにおける確証バイアスを減らすことを目的とした メタ認知能力のトレーニング手法の解明」[2-22]

>認知バイアスを解消する方法について検討されている。

川合 伸幸「認知バイアス―判断し行動するときの心のクセ―」[2024][URL]

> いろいろな事例の参考にした大江 朋子「社会的判断の生成に混入するバイアス 面接評価研究の意義」[2022][URL]

> 事例の参考に

清水友順「判断におけるバイアスを削減するためのインタラクション技術に関する研究」[2023][URL]

>認知バイアスの説明

竹林正樹「認知バイアスとナッジ」[2023][URL]

>認知のイメージに

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。