動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿していますm(_ _)m

はじめに

社会心理学とは、人間の社会的なふるまいの法則や仕組みを明らかにすることを目的とする学問である。

たとえば集団の中だと人はどう変わるのか。人はどうして同調するのか。SNSでは意見がどうして偏りやすいのか。血液型と性格に関連があると思ってしまうのか。そうした人間の心理の法則や仕組みを説明していく学問である。

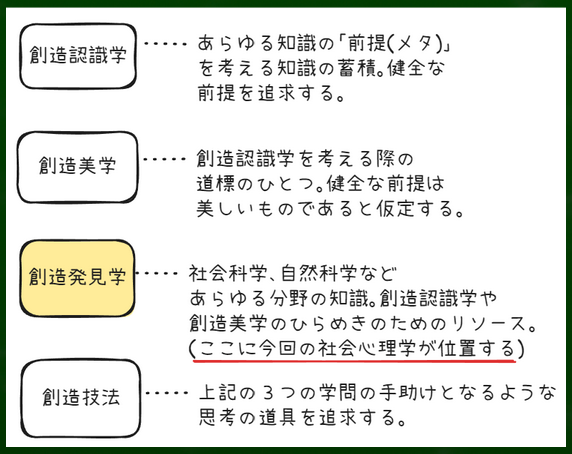

この記事のシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。※社会心理学だけではなく他の心理学を扱うこともある。

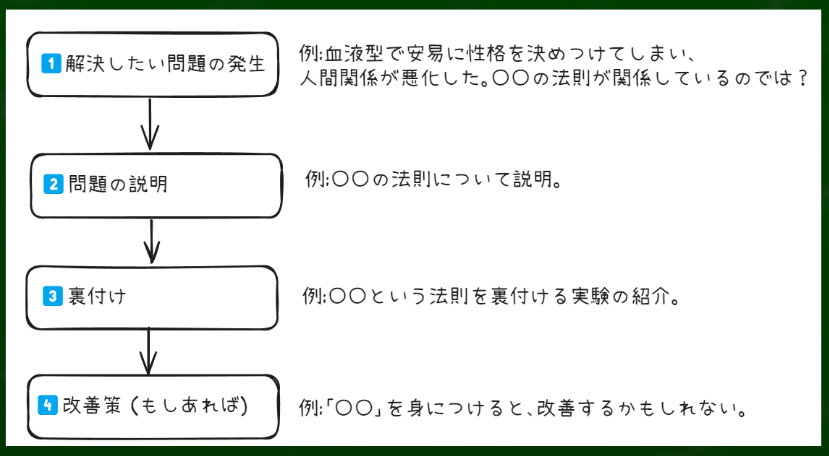

基本的な説明プロセスは、右の図の通りである。

後知恵バイアスに関わる解決したい問題の発生の例

【問題の例1】友人が恋人に振られた時、「やっぱりうまくいかないと思ってた」などといってしまい、友人を傷つけてしまったケース。

本当にうまくいかないと振られる前から思っていたのか。後出しで、振られたという結果から原因を探っているのではないか。正しい認知ができているか。たとえば「そこは危ないと思ってた」という発言も、思っていたなら事前に言うべきであり、信頼関係を損なう可能性がある。後出しならなんでもいえてしまう。

【問題の例2】「最初から試験はうまくいかないとわかっていた」と結果を見てから考え、「なぜうまくいかなかったのか」の詳細な反省が得られずに進歩がないケース。

仕事などにおいても「このプロジェクトは失敗すると思っていた」、「この株は暴落すると思っていた」などと自分を正当化しがちかもしれない。もし本当に失敗の結果の前にそう思っていたのなら、なぜ失敗するかを緻密に分析し、改良する機会があったはずである。自分のことではなく他人のなにかを評価する場合も、具体的にわかっていないのにわかったつもりになり、人間関係を悪化させる可能性がある。

【問題の例3】「この人とは初めての出会いの瞬間に、運命の人だと確信した」と発言するケースも、ときには問題が生じる。

たとえば「運命の人なのに浮気されたから死んでしまおう」というネガティブな気持ちに過剰になることもありうる。

冷静に過去を振り返ってみると、出会いの瞬間にはそのような感情は生じていなかったかもしれない。しかし過去が結果に基づいて書き換えられ、正常な認知ができなくなっているケースといえる。※もちろん、「ほんとうに運命の人だと確信していた」ケースもありうる。

【問題の例4】医師は治療前はリスクが低いと考えていたはずなのに、治療後に死亡という結果を見て、「リスクが高い治療法だと思っていた」と主張するケースがありうる。

報道などでは、誰かが不祥事を起こした後に、「私は最初から怪しいと思っていた」という人がたくさん出てくる。99%の相反する事象を無視し、1%の怪しいと思う過去の原因を偏って選び取ってしまう可能性もある(後からならなんとでもいえる)。

学びの機会を失ったり、過信や慢心を生じさせたり、他者に不快な思いをさせたり、責任転嫁をするなどの問題がこのように生じる可能性がある。

このような解決するべき問題を生み出している原因には、社会心理学の用語でいう「後知恵バイアス」が関係しているかもしれない。

もしそうなら、後知恵バイアスを理解することによって、問題を事前に防ぐ事が可能だといえる。

後知恵バイアスとはなにか

後知恵バイアスの定義

後知恵バイアス(英:hindsight bias):ある出来事の結果を知った後に、その結果を自分はあらかじめ予測していたと過大評価してしまうという心理的傾向、偏りのこと。「そうなると思ってた現象」や「知ったかぶり現象」とも呼ばれることがある。1970年代に心理学者のフィッシュホフらによって研究されていたらしい。

「後知恵(あとぢえ)」とは一般に、「必要な時には出ないで、済んでしまってから出る知恵」を意味する。

たとえば「下衆の後知恵」といったように、基本的にはネガティブな用例として用いられる。いわゆる「結果論で語るのはやめてほしい」と日常会話で出るケースも似ているといえる。

たとえば「麻雀のある一手が悪いかどうかはその後の引き次第でもあり、その時点で悪いかどうかはわからない」とする。

しかし結果的にはその一手で負けてしまった場合を指して「あなたは麻雀が下手だ」と批判する人に対して「それは結果論だ」と反論するケースなどが考えられる。いわゆる「後からならなんでもいえるじゃないか」といったケースをイメージすればもっとわかりやすい。「あのミュージシャンは絶対人気が出ると思っていた」、「この映画の結末はこうだと思っていた」、「あのとき病院へ連れていけば助かった」なども類似ケースである。

・特に参照したページ

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,61p

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,62p

後知恵バイアスの特徴

バイアスとは何らかの偏り、歪みを意味する。そして後知恵バイアスは認知バイアスの一種である。

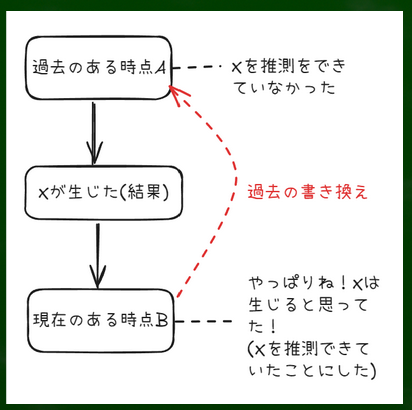

後知恵バイアスで大事な要素は「過去のある時点Aでは推測できていなかった」が、「現在のある時点Bでは、時点Aにおいて推測できていた」と自分の認知を改変し、歪めてしまっているという点にある。

仮に過去に実際に具体的かつ明確に推測していたのなら、「やっぱりそうだった」という認知は特別に偏りがあるわけではなく、後知恵バイアスとはいえないというわけだ。

たとえば「〇〇の理由で金利が上がれば〇〇社の株は下がるはず」と推測し、実際にその通りの事象が生じたのなら、正常な認知といえる(後からの知恵ではなく、単なる知恵である)。しかし推測を具体的にしていないにも関わらず、「やっぱり〇〇社の株は下がると思ってた」と実際に株が下がった後に言う場合は後知恵バイアスだといえる。

なぜ後知恵バイアスは生じるのか

ニール・J・ローズらによれば、後知恵バイアスには3つの原因があるという。第一に、認知的要因である。今の結果を知っているから、それに合うように過去の記憶を都合よく思い出すというわけである。

第二に、メタ認知的要因である。「簡単に説明できるから、前から分かっていたはず」と勘違いするというわけである。

第三に、動機づけ的要因である。自分は間違ってなかったと思いたいという正当化から生じるというわけである。

デイヴィッド・マクレイニーの説明によると、「人間は頭の中が散らかっていると身動きが取れなくなってしまう生き物」らしい。

たとえば実際に推測していなかったり、あるいは正反対の推測をしていた場合を想定する。つまり、誤った情報が頭の中にあることが後になって結果的にわかったわけである。このとき、人間の頭の中には誤った情報と正しい情報の2つがごちゃごちゃにある。つまり散らかっているわけである。

人間が高度な文明をもったのは歴史からみればごく最近のことであり、長い間人間は敵にさらされていた。つまり、油断できない状況だったと言える。

頭の中が散らかっていると敵に対処しにくくなり、生存に不利になる。そこで、自分にとって不必要な情報、つまり「誤った情報」を削除してしまうわけである。これは「自分が誤った判断をしていたことや、そもそも判断をしていなかったことも削除してしまう」ということであり、「自分が正しい判断をしていたと書き換えてしまうこと」であるといえる。一種の頭の中の整理なのである。

確証バイアスが生存のために有利に働く場合があるように、認知バイアスは必ずしも悪ではない。必要なエネルギーの節約や、不快な感情の処理に役立つことがあるからだ(いわゆる防衛機制)。

しかし現代社会においてそうしたバイアスは自分の生存のために不利に働く場合もある。日常生活のほんの些細なことならいいが、会社での重大な失敗や人間関係の失敗を「結果論」や「知ったかぶり」で片付ける癖、正当化する癖がつくとやっかいであることが想定できるだろう。それは自分の成長の妨げとなり、周りの人間を不幸せにしてしまうかもしれない。

・特に参照したページ

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,64p

Roese & Vohs(2012)「Hindsight Bias 」(英語)[URL]

後知恵バイアスの実証研究

ティコチンスキーによる対立候補の当選可能性の変動の実験(2001)

ティコチンスキー(Tykocinski)は大統領選挙の前後に当選した候補者の成功の可能性に関してたずねたところ、選挙前より選挙後に当選者の成功の可能性を高く回答したという。たとえば過去のA時点では候補者が70パーセントで当選と考えていたのにもかかわらず、B時点では90パーセントで当選する可能性があったと言ってしまっているといえる。

ここで面白いのは、認知の偏りが「落選者に投票した参加者において大きい」という点である。

がっかりしないように、自分は前から「相手が勝つかもと思っていたことにした」わけである。仮に過去のある時点においては絶対に自分の投票した政治家が勝つと信じていたとしても、そのようにしたほうが自分の精神にはいいというわけだ。「最初からそうなると思っていた」と認知を歪ませることで、自分の中ではスッキリと世界が合理的に進んでいると解釈しやすくなるらしい。

・特に参考にしたページ

田中知恵「出来事の結果が望ましさの評価に及ぼす影響」(2011),78p

カール・ティーゲンによることわざの実験(1986)

ティーゲンは学生に有名なことわざを提示し、「この言葉は真実だと思うか」と評価させていったという。また、その逆の内容も提示していくという。

たとえば「愛は恐怖にまさる」ということわざを学生は「真実だと思う」と評価し、「恐怖は愛にまさる」という逆のことわざも「真実だと思う」と評価したという。

これらの実験のどこが後知恵バイアスなのか私にはわかりにくい。ここで重要なのは、ことわざとは一般に「日常生活の真理を表現したもの」であるという点だろう。

つまり、「既に結果として正しいとわかっている言説」というニュアンスがことわざにはある。学生はそのようなことわざを聞かされると、「そんなことはわかっていた、当然だ、常識だという気がする」と納得してしまう傾向が出てくるのである。

明らかに矛盾する2つのことわざをだされても疑うことなく、納得してしまうのである。具体的・論理的・客観的に考えることなしに、ことわざになったという結果から、それは正しいものだと単純に考えてしまうのではないだろうか。

・特に参考にしたページ

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,62p

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,63p

桑山と今井によるオリンピックの予想実験(2010)

大学生にオリンピック前、「日本がメダルを取る確率はどれくらいか?」を予想させ、オリンピック後に「自分は前に何%と予想したか」を思い出してもらう実験をしたという。

その結果、実際の予測とは違う数字を思い出す傾向があり、今の知識や結果に合わせて「過去の自分の予想を変えていた」ということがわかったという。

彼らによると、過去を想起する時に人間はさまざまなバイアスの影響を受けるのであり、調和バイアスや後知恵バイアスもその例だという。調和バイアスとは「過去の感情や考えを現時点でのものと調和させる心理的傾向」のことである。

この実験で面白いのは、日本人特有の性質が現れている可能性が言及されている点である。

- 良い結果を残した競技や選手について最初の予想を高く見積もる傾向はなかった(後知恵バイアスがあまりない)。

- 悪い結果を残した競技や選手については、最初の予想を低く見積もるという傾向があった(後知恵バイアスがある)。

彼らによると、「達成したことは謙虚に振り返り、達成できなかった事に重きを置くという日本人特有の性質が現れている可能性がある」という。別の研究では西洋系よりもアジア系のほうが集団主義的であり、後知恵バイアスが大きくなりがちだというものもある(Nisbett,2003)。

・特に参考にしたページ

桑山恵真,今井久登「事後情報が記憶に及ぼす影響」(2005),85p

山 祐嗣、川﨑弥生、足立邦子「後知恵バイアスについての比較文化的研究」[2007],1p

田中知恵によるオリンピック開催都市予想実験(2011)

田中知恵さんの「開催都市の決定結果を知ったあとに、自分の予測や好みの評価が変化するか」という実験も面白い。

東京が選ばれなかったあとも、「東京は開催されそうだった」という評価は大きく下がらなかったそうだ。しかし、「東京に開催してほしかったか?」という評価は落選後にはっきりと下がったという。また、実際に選ばれた都市(リオ)の望ましさの評価は特に変化がなかったようだ。

この実験で面白いのは、「落選都市への評価がスポーツへの関与度によって変動する」という点である。

スポーツに関心がある人が被験者だった場合、落選後に東京の可能性を高く見積もる傾向が見られたという。落選したことで生じた悔しさや失望が評価を歪めた可能性があるという。「やっぱり東京は落選すると知っていた」というバイアスが働くのではなく、「東京が当選する可能性は高かったのに」といった歪みが生じているといえそうだ。いずれにせよ結果を知ってから過去の態度が修正されるバイアスがかかっている。

・特に参考にしたページ

田中知恵「出来事の結果が望ましさの評価に及ぼす影響」(2011),78p

得られる教訓と対策

後知恵バイアスから得られる教訓

今まで見てきたように、後知恵バイアスにはメリットとデメリットがある。メリットは脳のリソースの節約やストレスの緩和である。デメリットは学習の阻害、分析の単純化、他者評価の歪みなどである。

これらを知ることは人生の改善のための良いtips(ヒント)になる。しかし、問題はどのようにして改善できるかである。

後知恵バイアスへの対策

前回学んだ確証バイアスと同じように、まずはメタ認知を身につけることである。

ようするに、「後知恵バイアスが誰にでも起こりうることを意識する」ということである。「結果を知っているからこう見えているだけなのではないか」と、過去を回想する時に意識するというわけである。ただし、桑山さんたちの実験では、事前に後知恵バイアスを説明したとしても、説明されなかったグループと想起の仕方に違いがなかったというデータがある。そのため、ただメタ認知を身につけるだけでは対策しきれないかもしれない。

ニール・J・ローズらによると、ある出来事について「他にも起こり得た原因があったのでは?」と考えさせると、後知恵バイアスは軽減できるという。

例えば試合で負けた原因を「監督の采配ミス」とだけ考えるのではなく、「選手のコンディション」や「天候」、「審判の判定」などの複数の要因に目を向けていく。他にありうる原因を考える習慣を身につけるといいわけである。

ただバイアスを気をつけるのではなく、具体的に因果関係を広い視野で分析するというアドバイスは有用である。社会学でいえばマートンの機能分析やルーマンの社会システム理論でも使用されており、機能的等価物やコンティンジェンシー(偶発性,他であり得ること)と呼ばれている(社会学の動画で扱っているので気になった方はチェックしてほしい)。

たとえば日本の特許法29条2項では「その分野の普通の技術者なら簡単に思いつくような発明はダメ」という趣旨が記載されている(特許が認められない)。

審査官が発明という結果を受けて過去にさかのぼり、原因を探していくことになる。このさいに発明者の聞き取りによって「私は過去を想起すると、簡単には思いつかなかったと確信している」というような主観的なデータを採用するべきかという問題がある。

深沢正志さんによれば、こうしたプロセスにはバイアスを回避するような対策がとられており、発明の過程ではなく、最終的な内容だけを見て、すでにある技術と比べて「それ、簡単に思いつけたよね?」と客観的に評価する仕組みがあるらしい。感情論ではなく、具体的なプロセスとして客観性を担保する仕組みが重要であることがわかる。

・特に参考にしたページ

深沢正志「進歩性の客観化」,41p

Roese & Vohs(2012)「Hindsight Bias 」(英語)[URL]

参考文献

汎用文献

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

参考論文

桑山恵真,今井久登「事後情報が記憶に及ぼす影響」(2005)[URL]

田中知恵「出来事の結果が望ましさの評価に及ぼす影響」(2011)[URL]

桑山 恵真, 村田 光二「『ダメで当然』と思うと気分が良くなる?-ネガティブな出来事と必然性の後知恵バイアス-」)(2010)[URL]

櫻木晃裕「キャリア形成のエントリー段階における認知バイアス -キャリア・サイクル理論からの検討-」(2003)[URL]

山 祐嗣、川﨑弥生、足立邦子「後知恵バイアスについての比較文化的研究」[2007][URL]

(その他)

Britannica(英語のウェブ辞典)[URL]

英語のウィキペディア[URL]

>バルーク・フィッシュホフについて参照

Roese & Vohs(2012)「Hindsight Bias 」(英語)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。