- Home

- デイヴィッド・リースマン, 1ワード社会学

- 【1ワード社会学第二回】リースマンの「他人型指向」とはなにか

【1ワード社会学第二回】リースマンの「他人型指向」とはなにか

- 2025/7/23

- デイヴィッド・リースマン, 1ワード社会学

- コメントを書く

Contents

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿していますm(_ _)m

はじめに

社会学とはなにか

社会学とは、「社会を対象とする学問」のことである。そして社会とは基本的に「人々の社会的行為の相互作用の集まり」を意味する。

なぜ社会学が存在するのか。多種多様な立場があるが、根本的には「社会を分析し、よりよい社会へ導くため」だといえる。社会とはなにか、どう変動していくのかという事実判断やどうあるべきかという価値判断の両方のバランスをとる必要のある学問である。

この動画チャンネルシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。

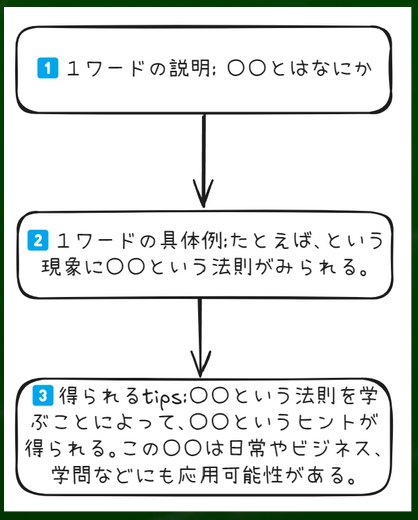

基本的な説明プロセスは、上の図の通りである。

(2) 「他人指向型(外部指向型)」とはなにか

定義

他人指向型(英:other-directed type):仲間の反応・期待に敏感に反応し、それに同調して自分を動かす社会的性格のこと。近代工業社会以降の大衆層に典型的な性格であるという。

「他人指向型」は誰によって考えられた用語か

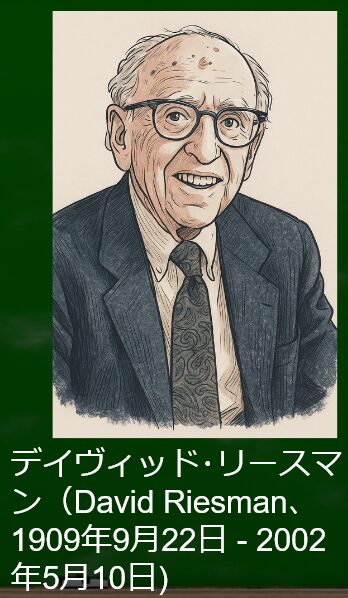

アメリカの社会学者のリースマンが代表的な著作である『孤独な群衆』によって示した用語である。※厳密には単著ではなく、Nathan GrazerとRuel Dennyとの共著である。

「他人指向型」の特徴

「他人」、「指向」、「同調」、「社会的性格」の概念規定

他人指向型における「他人」とはいったいどういう意味か。リースマンにおける他人とは、「同世代の仲間たち」を意味している。たとえば学生にとって家族や教師などはその主な対象ではない。同世代の仲間たちの集団をリースマンは「関心の共同体」と表現している。特定の関心、趣味に基づいた、具体的で限定的な人間関係の集まりのことである。例えばサークルの仲間や、教室でいつも集まるグループなどである。SNSの「界隈」という言葉もその一種かもしれない。

他人指向型における「指向」とはどういう意味か。

指向とは一般に、定まった方向に向かうことを意味する。たとえば指向性マイクという場合、特定の方向からの音(たとえば自分の声)を重点的に拾うように設計されたマイクである。つまり、「他人指向」とは、同世代の仲間という特定の方向へ向かうような傾向、パターンを意味するのである。

「他人指向型」の定義において重要なワードには「同調」や「社会的性格」というものがある。同調とは一般に「他人の主義・主張などに同意すること」を意味する。

個人的性格ではなく社会的性格という言葉が使われている理由は、「個人指向型」が個人の偶然による経験によって生じるものではなく、社会的に(ほとんど必然的に)生じるものだからである。幼い頃から両親によって、教師によって、仲間によって、仕事によって、それぞれ集団における経験、対人関係によって身につけていくものなのである。こうしたプロセスを「価値の内面化(パーソンズ)」や「役割取得」(ミード)といったように社会学では表現する。

同調性の様式の三類型(伝統指向、内部指向、他人指向)

リースマンの『孤独の群衆』における目的

リースマンの『孤独の群衆』における目的は「人口の増大と性格型の変化との間に、もしかしたら存在するかもしれない関連性を探ることによって、アメリカにおける性格、政治、社会の時代的変化を追求してみること」であるという。

ここで大事なのは「人口」と「社会的性格」の関連である。

リースマンは人口のタイプを「多産多死期(中世以前)」、「多産少死期(近代)」、「少産少死期(現代)」の3つにわけた。主にアメリカの社会がその分析対象である。

多産多死期

多産多死期は第一次産業部門が主体であり、ほとんどの人々は土地の耕作などによって生きているという。そのため、社会的秩序は変動がほとんどなく、人々は同じような価値観をもっており、伝統に服従して生きているという。とくに家族や血縁集団に対する依存度が高いという。人口があまり多くないので、社会構成員の大多数は生きる目的を共有し、伝統や慣習を遵守する「適応性」を身につけていたという。

このような多産多死期の社会的状況は、「伝統指向的な社会的性格」を作り出すと考えられている。これがまず第一の、人口と社会的性格の関連付けである。

伝統指向型とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

伝統指向型(英: tradition-directed type):親や地域社会の年長者、首長などによって伝えられる伝統的な規範や期待に服従的に同調し、それに基づいて自己を方向づける社会的性格のこと。中世封建社会やカースト社会など、変化の少ない共同体に典型的に見られるとされる。

多産少死期

多産少死期は第二次産業部門が主体であり、製造業や建設業など、原材料を加工して製品をつくる産業部門が主体の時代である。

産業革命期(18~19世紀)をイメージするとわかりやすい。手工業から機械工業への移行が進んだ時代であり、人々は農村から都市へ移動し、資本主義が発展していった時代である。リースマンは多産少死期を宗教革命(16世紀)の時期以降だとしている。出生と死亡のバランスが崩れたせいで、伝統への慣習的同調に基づいた安定性は崩れ、社会は急激に変化していったという。

「伝統」と「両親や社会的権威」との相違がわかりにくい。伝統は過去から受け継がれている無意識的な価値体系であるのに対して、両親や社会的権威はより個別的で具体的な価値体系だといえる。選択肢がほとんどなかった時代から、選択肢がある時代、個性の時代へと変化していくのである。

たとえば「(昔からそうだから)父親が一番偉い。年上には無条件に従うべき。恋愛は家の都合で決める」といったものは「伝統」であるといえる(良し悪しはおいておいて)。それに対して、「私の家族では母親が一番偉い。父親には年上だからといって偉いわけではないと私は子供の頃から教わってきた」といったケースが考えられる。

リースマンはこのような行動指針を「心理的なジャイロスコープ(羅針盤)」と表現している。たとえば父親から「人に迷惑をかけてはいけない」と教わっていれば、その方向が正しいのであり、この方向に従うような選択をしていくということになる。

ただし、自動的に従うというより、与えられた羅針盤に基づいて自律的に行動するという点がポイントである。Aという行動は正しい方向か、自分に言い聞かせて行動するのであり、「Aという行動があたりまえだ」と伝統に基づいていちいち行動するわけではない(受動的ではなく主体的に行動する)。たとえば良い行動とは一体なんだろうかと自分で思案し、自分は〇〇だと考えるというようにである。

内部指向型とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

このような多産少死期の社会的状況は、「内部指向的な社会的性格」を作り出すと考えられている。これが第二の、人口と社会的性格の関連付けである。

内部指向型(英:inner-directed type):子供の頃に親や権威ある人物から植えつけられた価値観や行動指針に自分で従って生きようとする社会的性格のこと。宗教革命以降の時代、初期資本主義の時代に顕著な性格のタイプである。

伝統指向と内部指向の違いがいまいちわかりにくい。リースマンの内部指向とウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理」は類似していると言及されることが多い(ウェーバーのプロ倫は基礎社会学第二十二回で詳細を扱っている)。

プロテスタント(宗教革命の時期に生じたキリスト教の一派)は非合理的な伝統主義を否定し、(価値)合理的な態度をとっているという。たとえば死んだ後に救われるという目的のために、利潤の追求を合理的に行うのであり、彼らは教会の神父の評価や赦しを必要とせず、自らの基準で「神に救われるに値する一日を送ったかどうか」を自己評価しなければいけないのである。

その評価の基準は幼少期に植えつけられているわけである(キリスト教的な教えが主たるものだが、それらに基づいて自分で具体事例を判断することにはかわりがない)。

少産少死期

少産少死期は第三次産業部門が主体であり、サービス業が発展する時代である(例えば現代の日本のサービス業の割合はGDPの約七割を占めている)。小売業、飲食業、金融業、不動産業、娯楽などである。

いわゆる「ホワイトカラー」と呼ばれる人たちが増え、人々は物質的には豊かになっている。それゆえに、多産少死期のように必死に働いてモノを生産する必要がない時代である。

限界的特殊化とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

この時代において諸個人の行動指針は、伝統でも親から教え込まれた価値観でもなく、「同時代人(英:their contemporaries)のまなざしや評価」が重要となるという。

この時代はいわゆる「消費社会」であり、リースマンの言葉で言う「限界的特殊化(英:marginal differentiation)」が重要になっていく。

いわゆる「ほんのちょっとした差異(ちがい)」である。たとえば車や服の色が違うとか髪型の長さが違う、好きなキャラクターが違うといった差異である。

仲間よりひどく抜きに出るような「強烈な個性」や「頑張り」はむしろ危険とされ、組織の歯車となることが重要視され、仲間との調和が第一の関心事となる。ちょっとした差異の中で人々は「他者とは違う私らしさ=個性」を求めるようになり、そのニーズに合うように市場は発展していくのである。あるいは、市場がそうしたニーズを作り出すのである。

このような少産少死期の社会的状況は、「外部(他者)指向的な社会的性格」を作り出すと考えられている。つまり、「他者指向型」である。

これが第三の、人口と社会的性格の関連付けである。少産少死期における具体的な社会的状況は、新中間階級(いわゆる大衆)の増大、生産よりも消費に対する関心の増加、人的要素に関する関心の増大などである。

他人指向型の具体例

たとえばAさんがXという服を着ていると、(友達である)Bさんがすこし嫌な顔をしたとする。この「嫌な顔」というのは一種の信号になり、Aさんのレーダーに捉えられる。Aさんは「この服装はよくないのかもしれない、違う服装にしよう」と行動指針を変更するようなケースが考えられる。

日本の伝統では〇〇は着るものではないとか、、自分は〇〇だと思うからといった規範ではなく、他者からの眼差しが自分の規範を機敏に変えるのである。

たとえば学校の教室で、特定の言葉や服装、趣味が流行ったとする。(同世代ではない)親はそうした流行りにはついていけないことを子どもは察するという(親の規範をもはや頼れず、それに頼っていたら仲間はずれにされる)。

『孤独な群衆』の中で、ピアノの練習ばかり子どもにさせると、仲間はずれになることを母親が心配する場面がある。母親いわく、「普通の子にしておきたい」そうだ。

しかしこの「普通」というのは伝統に合致したものではなく、あくまでもその子どもが所属する仲間集団における普通であり、日々変動するものである(それゆえに、他の集団からは理解しにくく、閉鎖的に見える)。たとえばほとんどの人は「量子力学者における普通」を理解できない。

また、仲間集団において完全に模倣したり同化することは好ましくないとされる場合がある。いわば、仲間集団の規範を逸脱しない範囲でのちょっとした差異、個性が求められるのである。たとえば同じアイドルグループが好きであっても、メンバーAが好きな人とメンバーBが好きな人といったようにである。絵を描く場合でもちょっとした絵柄の違いがポイントになるかもしれない。

内部指向型は仕事を「対象物との関係」で捉えるのに対して、他人指向型は「人と人との関係」で捉えるようになるらしい。

前者の場合、重要なのは人間関係ではなく「結果(生産物)」である。いいものを効率的・合理的に作っていればいいのであり、それで社会に適応できた。しかし、後者の場合はそれだけではもはや適応できない。専門的な技術や能力よりも、人とどう協力するかが成功の決め手となり、そこに適応できない人は成功できなくなる。こうした「適応(同調)」のタイプが変わってくるという点がポイントなのである。

もちろん具体的な友人や知り合いだけではなく、メディアを通して同時代の人々からの信号を絶えず受け取ることもある。

たとえばSNSで「〇〇が中高生の中で流行っている!〇〇党が若者の支持を得ている!〇〇にいいねがたくさんついている!」という信号を人々は受信し、それに合うように行動していくのである。本当は違うことをしたい、違うものがいいと言いたいこともあるかもしれないが(あるいはそのような自我がもはやない場合もある)、表面では〇〇がいいね、と合わせ、SNSでもそのように発言していき、同調するのである。

得られるtips(ヒント、教訓)

なぜ群衆は孤独なのか

書籍のタイトルは『孤独な群衆』であり、群衆とは他人指向型の人々を意味している。なぜ孤独なのだろうか。リースマンによると、他人指向型の適応能力がある社交的な人間ほど、体裁や世間体を強く意識しているという

他人からのまなざしに敏感であるがゆえに、自分のありのままを見せることに不安を覚えてしまうという。趣味の領域でも他人のまなざしを気にし、仕事でも「人付き合い」を要求され(飲み会など)、「ほんとうの自分」でいられる時間が減っていく。

不安の対義語は「安心」だ。人はどういうときに安心するのか。「ありのままの自分が他者に受け入れられたとき」ではないだろうか。他人指向型の人々は他者のまなざしに過敏になりすぎて、ありのままの自分というものを喪失してしまっているといえる。関心の共同体でつながっているようにみえてもそれは表面で、奥底ではつながっていないのである。

とはいえ、そうした関心の共同体からのまなざしを離れて孤独に生きるということもできないので、群衆の中に紛れ込むしかないというわけだ。多くの人は「よりましな孤独」を選んでいるというわけである(教室でほんとうは好きでもない人たちと体裁だけのために群れていることをイメージすればわかりやすい。そうでないといじめられるからだ。)。

他人指向型はやめるべきか

他人指向型は孤独を感じやすいというネガティブな側面があるからやめるべきだ、というわけにはいかない。

リースマンは内部指向型は厳格で毅然とした印象を与え、外部指向型は底の浅い表面的な印象を与えるので、読者は外部指向型に批判的になりやすいという。しかし、「他人の意見を気にかけることができるのは、社会が豊かで安定しているからこそ可能になることであり、私たちはもはや産業革命の初期のような貧しく過酷な社会に逆戻りすることはできない」と彼はいう。

自律型とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

リースマンは「自律型」を重んじている。自律型とは「適応性をもっていながら同調するか否かに関して選択の自由をもっているタイプ」のことである。

他人指向型それ自体が悪なのではなく、それらは社会への適応であり、他者への感受性や協調性にはポジティブな側面もある。問題は過度に他人へ指向することによって「自律性」を失うことである。ただし、他人指向型の社会において自律性をどう保っていくかについてリースマンはあまり語っていない。

リースマンによる「人口と社会性格の関連付け」は理論的・体系的説得性の乏しさという点で批判されることがある。しかし、それぞれの時代の特徴をよく捉えているという点では説得力があるので面白かった。

他者に同調ばかりをして「ほんとうの自分」を見失うと、仲間といるのに孤独を感じてしまうことになりかねない。かといって他者に一切同調できず、孤立無援でいる状態はもっときつい孤独である。才能豊かな人や強い人は自律的に人に合わせずにありのままで生き、かつ周囲にも受け入れられているかもしれないが、ほとんどの人(大衆、普通の人)はそうもいかないと感じ、恐れているのである。

一般化された他者との関連

社会学者の本柳亨さんは外部指向型の台頭を、「一般化された他者(ミードの概念)」の縮小であると表現している。

内部指向の人間は自分の内的指針にのみ忠実で、他者から完全に自立した人間を指すものではないのである。彼らもまた、幅広い領域の他者の期待を受け入れる、より大きな一般化された他者のまなざしを受けて生きているのである。

他者指向型の人間は、「普通はこうすべきだ」というような大きくて抽象的なまなざしがわからなくなり(共通の価値規範の喪失)、より小さくて具体的で閉じたまなざしばかりを気にしてしまうようになるのである。

本柳さんの言葉で言えば、内なる他者が機能不全となり、外なる他者が機能するようになったというわけである。しかし現代では外なる他者さえも機能不全となりつつあるという。閉じた世界、親密なコミュニティへと閉塞していった人々が承認を獲得することが困難になっていく時代である。ジンメルは人々がさまざまな集団に所属するゆえに個性が生じるといったが、あまりにも四方八方に同調すると、自分が誰だかわからなくなってしまいそうな感覚も同時に生じると言える。

閉じすぎないようなちょうどいいバランスの取れた「バランス指向型」のようなものが望ましいというのは簡単である。しかしどうやって獲得していくべきなのだろうか。あるいは獲得しやすい社会の制度設計が可能なのだろうか。

個人レベルでは「過度に同調しないように、自分の意見を述べるべきときは述べてしまおう。そうでなければ顔のない人間になってしまう。ほんとうの自分を出せる趣味の領域、気の許せる友人同士の集まりなどを作ろう」などという(浅い)教訓として受け入れることはできる。しかし社会レベルにおいてはもっと大きなレベルで、「(単なる平均でも世論でもない)客観的な望ましい基準」という、より適切な一般化された他者像を提示していく必要があると個人的には考えている。そのヒントがベイトソンやルーマンの中にあると考えているが今回は1ワードなので別の動画で扱っていきたい。

参考文献リスト

今回の主な文献

井上 俊 (著, 編集), 伊藤 公雄 (編集) 「自己・他者・関係 (社会学ベーシックス1)」

上 俊 (著, 編集), 伊藤 公雄 (編集) 「自己・他者・関係 (社会学ベーシックス1)」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

本柳亨「一般化された他者」の縮小-「内なる他者」から「外なる他者」へ」(2005)[URL]

>かなり平易にリースマンの首長が要約されて説明されていて面白かった。セネットを今後取り上げるときにぜひとも参照したい。

阿部周造「孤独な群衆」(2021)[URL]

>リースマンらの『孤独な群衆』の書評であり、包括的な理解に役立つ。学ぶ価値があることを力説しているところがよい。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。