- Home

- ピエール・ブルデュー, 1ワード社会学

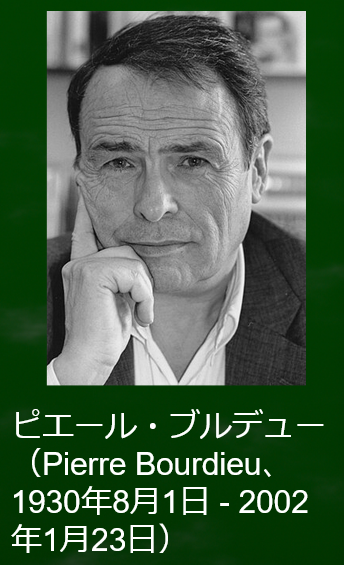

- 【1ワード社会学第三回】ブルデューの「ハビトゥス」とはなにか

【1ワード社会学第三回】ブルデューの「ハビトゥス」とはなにか

- 2025/8/6

- ピエール・ブルデュー, 1ワード社会学

- コメントを書く

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿していますm(_ _)m

はじめに

社会学とはなにか

社会学とは、「社会を対象とする学問」のことである。そして社会とは基本的に「人々の社会的行為の相互作用の集まり」を意味する。

なぜ社会学が存在するのかについては多種多様な立場があるが、根本的には「社会を分析し、よりよい社会へ導くため」だといえる。社会とはなにか、どう変動していくのかという事実判断やどうあるべきかという価値判断の両方のバランスをとる必要のある学問である。

この動画チャンネルシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。

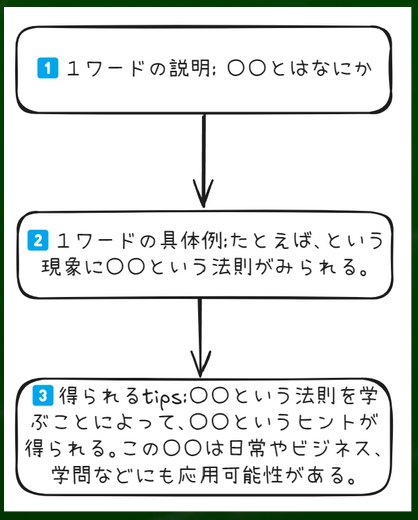

基本的な説明プロセスは、上の図の通りである。

ピエール・ブルデューの「ハビトゥス」とは

ハビトゥスとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ハビトゥス(ラテン語:habitus):(ごく簡潔にいえば)人が日常の中で身につけていく心的傾向のこと。

人間が社会化されるメカニズムを説明するための用語である。もともとはラテン語で「態度、習慣」という意味をもっている言葉で、哲学者のフッサールなどが用いていた。

それをフランスの社会学者であるブルデューが社会学の分野で用いた。

・特に参考にしたページ

香月孝志,「社会学用語図鑑」,プレジデント社,第一刷,216p

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,505p

「本当にわかる社会学」,現代位相研究所編,第四刷,50p

永続的で移動可能な傾向性の体系とは

ブルデューによる『実践感覚』(1980)におけるハビトゥスの正確な定義は 「永続的で移動可能な傾向性の体系であり、構造化する構造として機能するように予め定まった、構造化された構造」である。

ブルデューの語り方は難解であり、これだけではほとんど何を言っているか意味不明である。それぞれ噛み砕いて解説していくことにする。

「永続的」というのは、ようするに変わりにくいということである。「三つ子の魂百まで」という、幼少時代の性格は年をとっても変わらないことを意味することわざが日本にはある。

それと同じように、幼少期に身についた心的傾向は容易に変えがたいというわけである。上流階級で礼儀作法をきっちりしつけられた子供が、大人になっていきなり無礼になることは考えにくい。

「移動可能」はブルデューの言葉では「一般的で移動可能な傾向性」と表現されている。身についた心的傾向、いわば規則(ルール)が特定の場面だけではなく、他の場面でも働く場合があるという意味である。

たとえば家庭内の状況と、学校内の状況は異なるが、家庭内における勤勉さという傾向性は学校にも移動可能であり、有利になる可能性がある。特定で具体的な状況でのみ通用するものが身につくというより、より一般的で抽象的なものをハビトゥスは指しているというわけである。

「傾向性」は「勾配(傾き)」とも表現できるものである。

過去に身についたものをロボットのように単に繰り返すのではなく、「より柔軟な方向性」を繰り返すという意味である。

たとえば「田中さんと喧嘩したら親に怒られたから、田中さんと喧嘩しないように学習する」というものではなく、「人と喧嘩することはよくないという方向性を学習する」わけである。

「体系」とは文字通り、システムを意味する。

一般的に「システム」とは広義に「たがいに作用しあう要素からなる全体」や「相互に関係をもつ構成要素からなるひとまとまりの全体」を意味する。

そして「構造」とはシステムのうち、「変化しやすいものを除いた定常的な部分の構成要素や相互関係」のことを意味する。

ようするに構造とはより安定的な要素の相互作用のまとまりを意味するというわけである。たとえば「Aという会社には不正を排除しやすいような構造があり、それは内部監視である」という言い方をすることができるかもしれない。

日本の経済の構造においても、(ざっくり考えると)資本主義的な構造は安定して作用しており、1時間後には共産主義的な構造になるというような不安定な作用の仕方はしていない。ある種の予測可能なパターンがある。同じように、人の心のシステムにも安定した構造があるというわけだ。

・特に参考にしたページ

西兼志 「「ハビトゥス」 再考: 初期ブルデューからの新たな展望」(2015),39-40p

構造化する構造として機能するように予め定まった、構造化された構造とは

キーワードは「外在化」と「内在化」である。「内在化」とは社会のルールや規範、階級的位置などの外的な条件が、目に見えにくい個人の身体や心に刻み込まれるプロセスのことである。

たとえば地方の農家で育った場合、「勉強をすることがあたりまえだ」といった心的傾向ではなく、「親の仕事を受け継ぐことがあたりまえだ」といった心的傾向が刻まれやすいかもしれない。

「外在化」とは「個人の身体や心に刻み込まれたもの(内在化されたもの)」が目に見えやすい「行動(実践)」として外に表れること、さらにそうした行動によって外的な条件を再生産していくことである。

たとえば農家の子供が「親の仕事を受け継ぐことがあたりまえだ」という心的傾向を子供の頃から身につけ、実際に親の仕事を継ぐという行動を起こすケースなど。傾向を受け継ぎ、実践していくことで、さらに傾向を生み出すより大きなメカニズムや制度が正当性を帯びて根付いていくわけである。

構造化された構造:外的条件が個人に内面化されたもの。いわば、受動的な心的構造(性向)のこと。「外的なものの内在化」のプロセスに着目した構造の一側面のこと。外なる社会によってハビトゥス(内なる社会)が作られるということになる。

構造化する構造:個人の内側にある心的な構造が、実践を通して外側に作用していく側面の構造のこと。いわば、能動的な心的構造(性向)のこと。「内的なものの外在化」のプロセスに着目した構造の一側面のこと。ハビトゥス(内なる社会)によって外なる社会が作られるということになる。

・特に参考にしたページ

西兼志 「「ハビトゥス」 再考: 初期ブルデューからの新たな展望」(2015),43p

「ハビトゥス」の特徴とは

ブルデューの発生論的構造主義とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

発生論的構造主義(英:genetic structuralism):構造と主体のあいだに動的な生成関係があることを明らかにしようとするブルデューの立場のこと。

ここでいう主体とは「心的な構造(内なる社会)」を内部にもつ人間のことであり、構造とは法律、経済、政治や文化などの「外的な構造(外なる社会)」のことである。「発生的」とは構造の生成や変容のプロセスに注目するという意味である。

要するに、「主体と構造の関係は作り、作られるという再帰的・循環的な関係にある」と考える立場である。一方的に構造が主体のあり方をつくるだけ、主体が構造のあり方をつくるだけではなく、両者はお互いに作りあっているというわけである。

たとえば上司は部下がいなければ上司というポジションを獲得できない。部下のおかげで上司がいるのであり、その逆もまたしかりである。そして部下と上司がいなければ上下関係という構造、つまり要素と要素の安定した関係の集まりも存在できない。

構造は主体が実践している間のみ存在するのであり、主体と無関係に宙にあるわけではないのである。たとえば国家や経済はあらゆる人々がそれを意識しなくなった瞬間に消滅する。

ポイント1:[客観主義への批判]人間は単なる構造の担い手ではなく、外部の構造を受け取って、それを反復的に行動に移すだけの存在ではない。ブルデューはこのような立場の構造主義を批判している。

ポイント2:[主観主義への批判]人間は外部の構造から完全に自由な存在であるわけでもない。つまり、内的なものの単なる表現でもない。※ブルデューは現象学に影響を受けつつも、間主観性という曖昧なものではなく、ハビトゥスを人々に染み込ませるようなより実証的なメカニズムを捉えて社会的格差などを説明するべきであると考えている。

追記(2025/08/05):現象学が主観と客観の対立を乗り越えているかどうかには議論がある。そもそも客観そのものを認識できるというのが幻想であり、問いそのものを変える必要があると見なしたのがフッサールだった。現象学的社会学などにおけるシュッツは、フッサールが主観と客観の対立を乗り越えることができておらず、一種の独我論に陥ったままであるというニュアンスで捉えていることを思い出す(それゆえに、客観が存在することの証明や主観が客観が存在すると信じるプロセスの証明ではなく、客観(私以外の他者や世界)は存在するという素朴な前提からスタートする立場をとるのである)。

発生論的構造主義は弁証法的だと言われることがある。弁証法的とは要するに、矛盾を乗り越えているということである。客観主義と主観主義はお互いが対立しあっており、ふつうは両立しない。

内から外だけ、外から内だけという立場だからである。しかしブルデューは、内から外でもあり、外から内でもあるという説明を「実践の次元(時間軸を加えて)」で行ったということになる。要するに双方向的、二重的なプロセスの核であるハビトゥス概念を通して、ブルデューは社会学における重要な対立を乗り越えようとしたというわけである(ミクロとマクロ、個人主義と集団主義の対立でもある)。

さらにこのような弁証法的な実践をブルデューは「指揮者の組織化する活動の結果ではないにも関わらず、集団的に編成(orchestrer)される」とも表現している。

この比喩における指揮者は外部の構造である。外部の構造によって強制的に命令されなくても、オーケストラの団員は自ら能動的に、半ば無意識的に構造を維持するように調和的に演奏することが可能になっているのである。山下雅之さんいわく、「支配される側が積極的に支配を生み出すという観点は、ブルデューがM.ウェーバーから受け継いだ重要な理論的遺産の一つである」という。

・特に参考にしたページ

西兼志 「「ハビトゥス」 再考: 初期ブルデューからの新たな展望」(2015),31p

「新しい社会学の歩み」,有斐閣アルマ,第一刷,114-115

安田尚「P. ブルデューにおけるハビトゥス概念」(1992),302-303p

安田尚「P. ブルデューにおけるハビトゥス概念」(1992),307p

安田尚「P. ブルデューにおけるハビトゥス概念」(1992),308-309p

安田尚「P. ブルデューにおけるハビトゥス概念」(1992),311p

第一次ハビトゥスとはなにか

第一次ハビトゥス(英:primary habitus):幼少期に家庭教育によって獲得される、それ以降のハビトゥスの基底となるハビトゥスのこと。

具体的に身につける項目は教育観、生活スタイル、言葉遣い、宗教、マナーなどであり、無意識(半意識)的に形成される「自分にとって当たり前」のものであるという。第一次ハビトゥスはその後のハビトゥス(第n次ハビトゥス)を身につけるかどうかの基準となるものであり、折り重なるようにハビトゥスが形成されていくという。

・特に参考にしたページ

橋本弘道「保護者の教育戦略と私立学校の教育戦略」(2013),40-41p

鳥飼玖美子「国際シンポジウム 2012 “Remapping habitus in Translation Studies”」(2012),305p

身体化された歴史とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

このように折り重なって体や心に年輪のように染み込み、刻み込まれていく様子をブルデューは「身体化された歴史」と表現している。

たとえば学校で試験勉強の仕方や服装の選び方を習得する場合、職場で口の聞き方や礼儀作法を習得する場合などにも第一次ハビトゥスがその習得の容易さや洗練さに影響してくるというわけである。

一切マナーを教わってこなかった森でひっそりと住んでいた野生児がいたとして、いきなり周りと同じようなハビトゥスを獲得することは難しい。野球経験0でいきなりプロ野球に挑むようなものだ。

・特に参考にしたページ

「本当にわかる社会学」,現代位相研究所編,第四刷,51p

橋本弘道「保護者の教育戦略と私立学校の教育戦略」(2013),40p

橋本弘道「保護者の教育戦略と私立学校の教育戦略」(2013),41p

鳥飼玖美子「国際シンポジウム 2012 “Remapping habitus in Translation Studies”」(2012),305p

「物象化した社会」と「身体化された社会」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

社会には書籍や制度などのように「物象化した社会」と「身体化された社会」があり、前者は外部的な構造、後者は内部的な構造にあるといえる。そして両者は循環的な、作り、作られる関係にあるというわけである。

この作り、作られるという動作がなくなると、構造はなくなってしまう。そしてあらゆる構造がないとすれば、そもそも「主体」概念が成立するかどうかも怪しくなってくるだろう(デュルケムが社会ありきで人間に自由があると考えたように)。

両者は相互依存的で、同時的な存在なのである。もっとも、現実的に考えて人間は生まれながらにしてすでに外部に構造があり、ルールがあり、文化があり、我々はそれを贈与されて生きている。ブルデューの言葉で言えば「ゲームの中に意識的行為によって参加するのではなく、ゲームの中でゲームとともに生まれる」のである。

・特に参考にしたページ

橋本弘道「保護者の教育戦略と私立学校の教育戦略」(2013),40p

文化資本とハビトゥスの違いとは

文化資本とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

文化資本(英:cultural capital):家庭環境や学校教育などを通じて各個人に蓄積され、さまざまな社会的行動の場面において有利、不利を生み出す有形・無形のもののこと。

たとえば本や楽器、美術品は有形であり、話し方、振る舞い方、知識、学歴、資格、習慣などは無形である。

ハビトゥスは「人が日常の中で身につけていく心的傾向」であり、必ずしも文化的な価値として現れているとは限らない。ほとんどあらゆる文脈で無価値と見なされるものであっても、ハビトゥスといえるのである。

しかし文化資本は「資本」であり、その社会の一定の地位や収入を保証するようなものでなければならない。したがって、どんな心的傾向(性向)でもいいというわけではなく、社会的な地位を高めるために有利な心的傾向である必要がある。もちろんどんなものが有利かは「場(champ)」に依存する(当然、その社会ごとにそれぞれの場の性質も異なる)。たとえば宗教の場や芸術の場ではお金が有利にならないかもしれない。本を読む習慣は多くの場に「移動可能性」をもつといえる。

追記(2025/08/05):ただし、文化資本の定義によれば「有利・不利を生み出す」ともあるので、ほとんどあらゆるハビトゥスが文化資本にあたる可能性もある。しかし、場によっては不利になり、場によっては有利になるというような意味合いの場合、ほとんどの場で不利になるようなハビトゥスは文化資本とはやはり形容できないのではないだろうか。社会学小辞典の定義では「個人または集団がそれぞれの社会的活動の場(学校教育、職業生活、社交、文化・芸術活動等々)において有する文化的有利さの可能性の大小をさす」とあるので、やはり「有利さ」が主体であると言える。不利を定義に含めた有斐閣の「社会学」の説明においても、資本と表現する理由は「ある文化的要素をもつことが他の文化的要素の獲得や利用に有利に働くという増殖的側面を有していること、文化資本の多寡が経済資本の多寡へと連動する要素をもっていること」と説明されている。やはり、不利なハビトゥスを積極的に文化資本と表現することは難しいだろう。もっとも、乱暴な習慣はほとんどの場で不利だが、格闘技においては有利になる場合もあるので、いかなる場合でも不利なハビトゥスを考えることは難しい(プラスとマイナスを考慮してその数値を規定する必要もあるかもしれない。あるいはそもそも、有利な度合いが小さいとして消極的に文化資本としてハビトゥスを含めるのかもしれない)。

たとえば幼少期に、本棚があり、読書習慣を親にしつけられていれば、文化資本となりうる。日本では高い学歴をもっていれば、一定の地位や収入に有利になる。そして高い学歴を得るために読書習慣を身につけていることは有利であるといえる。

文化資本は客体化されたもの(本など)、制度化されたもの(資格など)、身体化されたものに分類されることがあるが、ハビトゥスは身体化されたものに分類することができる。ただし、その内実はどんなものでもいいわけではなく、その社会における地位を獲得するために有利に働くような資産である必要があるといえる(より抽象的にいえば育ちの良さとされる習慣だろう。育ちが悪いことで有利な場は限定的である)。

・特に参考にしたページ

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,547p

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,302p

「社会学」、有斐閣、第十一刷,493p

「新しい社会学の歩み」,有斐閣アルマ,第一刷,105-106p

ハビトゥスの具体例をわかりやすく説明

フランス社会におけるハビトゥスとディスタンクシオン

ブルデューはフランス社会を分析し、上流階級の者は学校で伝達される文化を受容しやすいハビトゥスを身につけているという。

学校とは学校以前の、つまり家庭環境や生活環境のなかで身につけた能力や知識の態度を、学校的基準というある特定の価値観や評価基準にもとづいてランクづけする場所であるという。たとえば読書習慣、チームワーク、言葉遣い、忘れ物のしやすさ、気性の荒さ、勉強へのやる気といった半意識的なもの、意識によってはなかなか変えられないものの積み重ねが学校の成績に関係していくのである。

学校の成績だけではなく、友人づきあいにも関連してくるだろう。たとえば小学校などで明らかにマナーが悪い、いわゆる「育ちが悪い」と周りにみなされたものは、「育ちが良い」人々と別々の集団を作っていくと考えることができる。そうして遊んでばかりいる集団とそうではない集団とに分かれていくのである。いわゆる人間のディスタンクシオン(差異)がハビトゥスにより生じる。

下流階級的なハビトゥスがしっかりと身についている親が大金を手にしたとしても上流階級的なハビトゥスがいきなり身につくわけではない。そもそもハビトゥス自体、資格や本のように有形のものではなく、本人すら意識していない、習慣や図式のような目に見えにくいもののため、お金を払って教わるということも難しい。また、上手く言語化して教わったとしても、本人がそれをハビトゥスとして獲得することもまた困難である(不可能ではないだろうが)。

ハビトゥスは親から子へと移っていくということは、ことわざで言う「蛙の子は蛙」のように、「階級が再生産される」ということでもある。

もちろん「トンビが鷹を生む」ということわざのように、例外もある。ブルデューが構造と主体の関係を静的ではなく動的であると表現したように、主体のあり方によって常に構造は外的にも内的にも変化する可能性をもっているのである。ただし、構造がガラリと一変するような機会はあまり多くないともいえる。よっぽど危機的な状態がなければ政権の与党が変動しないのと似ているのかもしれない(革命は起きない)。

・特に参考にしたページ

「新しい社会学の歩み」,有斐閣アルマ,第一刷,101p

「新しい社会学の歩み」,有斐閣アルマ,第一刷,102p

橋本弘道「保護者の教育戦略と私立学校の教育戦略」(2013),41p

「本当にわかる社会学」,現代位相研究所編,第四刷,51p

日本社会における上流階級のハビトゥス

日本ではフランス社会と違って、上流階級が自分の階級を誇示したり、大衆文化を避けて正当文化のみを受け入れるということはあまりないという。たとえば上流階級もカラオケに行き、漫画を読み、焼き鳥を食べ、野球観戦をするのである。

社会学者の片岡栄美さんは日本における幅広い文化的趣味を享受するオープンな志向性が求められる現象を「文化的オムニボア」と表現している。オムニボアとは一般に、雑食性を意味する。日本では文化的排他性ではなく、文化的寛容性を示す態度が文化資本となる傾向があるという。

戦後の社会では「一億総中流」という言葉が示すように、日本の国民の大多数が自らを中流階級であると認識していたという。しかし、現在では格差が拡大し、自らを中流と考える割合は減ってきている(差異が拡大している)。

中流上層のひとたちはブルデューの言葉でいうと「プチブル(プチ・ブルジョワ)」と表現されている。ブランド品だから、高い値段の芸術品だから、有名人が身につけている、テレビでやっていた、みんなが買っているといった情報を無視できず、またその情報に基づいて行動するようなハビトゥスを身につけている人たちである。彼らにこのようなハビトゥスをより促すようなメカニズムはどこにあるかと考えるのもきっと有用だろう。また、中流上層と上流のハビトゥスの違いはどこにあるのかを考えるヒントにもなるのかもしれない。

・特に参考にしたページ

「社会学」、有斐閣、第十一刷,496p

「新しい社会学の歩み」,有斐閣アルマ,第一刷,100p

得られるtips(ヒント、教訓)

「育ちの良さ」は簡単には身につかない

自分の意思や努力といった主観的で後天的なものだけで「育ちの良さ(社会的に有利なハビトゥス)」はどうにかなるものではない。親の教育のあり方、友人のあり方などの、特に幼少期の社会的環境によって、獲得されるハビトゥスの方向性やタイプがある程度決まってしまうのである。

ハビトゥスは「青汁を飲む習慣を意識的につける」というようなものではなく、呼吸をするように、ほとんど意識をせずにあたりまえに、自動的に行う営みなのである。

我々は呼吸の仕方を詳しく知らないが、しかし呼吸をするような能力や傾向、図式を自然と無意識に身につけ、かつ実践しているのである。だからといって、大人になった人間が「もうハビトゥスはどうにもならない」と諦めることはナンセンスではないだろうか。

ブルデューはハビトゥスが実践の中で変動していく可能性も指摘している。

たしかに第一次ハビトゥスは永続的で基底的、無意識的なものであるが、「良いハビトゥス」を言語化し、意識化することによって取り入れていくこと、改善することは不可能ではないはずである。幼少期から野球をやっていた高校球児やプロ野球選手に社会人から野球をはじめて追いつくことはたしかに難しいが不可能ではない。何年も良い行為を意識的に模倣したり実践することで、無意識の領域まで習得できる範囲もあるはずである。もっとも、外なる社会が不健全であるとすれば、その不健全さに適応するためにハビトゥスを無理やり獲得していくことがその人間にとってはたして良いことかは私にはわからない。

もっとも、「ハビトゥスを変えようとする努力」もまた、幼少期に獲得している第一次ハビトゥスに起因しているといわれるとなかなか反論することが難しい(徹底的に育ちの悪い人は自分を変えようとすらしないなど)。

事後的に変化させるより、親が教育の段階でなんとかする段階なのかもしれない。あるいは親の教育を補助するような仕組みが必要なのかもしれない。実際、良いハビトゥス(文化資本)を獲得していない親が良いハビトゥスを子にどのように伝えることができるのだろうか。これもやはり、言語化された良いハビトゥスを教育本やマナー本などをしっかり読み込んで子に教えたり、自分が実践したりするという親自身の変革がないと難しいだろう。あるいはしつけが厳しい学校に幼少期のころから通わせるといった工夫が必要になるのかもしれない。それでも親が実践していなければ台無しになる可能性がある。

参考文献リスト

今回の主な文献

ピエール・ブルデュー (著), 今村 仁司 (翻訳), 港道 隆 (翻訳) 「実践感覚 1 新装版」

ピエール・ブルデュー (著), 今村 仁司 (翻訳), 港道 隆 (翻訳) 「実践感覚 1 新装版」

ピエール・ブルデュー (著), 石井 洋二郎 (翻訳) 「ディスタンクシオン〈普及版〉I 〔社会的判断力批判〕 (ブルデュー・ライブラリー)」

ピエール・ブルデュー (著), 石井 洋二郎 (翻訳) 「ディスタンクシオン〈普及版〉I 〔社会的判断力批判〕 (ブルデュー・ライブラリー)」

ピエール・ブルデュー (著), ジャン・クロード・パスロン (著), 宮島 喬 (翻訳) 「再生産 〔教育・社会・文化〕 (ブルデュー・ライブラリー)」

ピエール・ブルデュー (著), ジャン・クロード・パスロン (著), 宮島 喬 (翻訳) 「再生産 〔教育・社会・文化〕 (ブルデュー・ライブラリー)」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

安田尚「P. ブルデューにおけるハビトゥス概念」(1992)[URL]

西兼志 「「ハビトゥス」 再考: 初期ブルデューからの新たな展望」(2015)[URL]

村井重樹「諸個人のハビトゥス」(2010)[URL]

鳥飼玖美子「国際シンポジウム 2012 “Remapping habitus in Translation Studies”」(2012)[URL]

橋本弘道「保護者の教育戦略と私立学校の教育戦略」(2013)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。