Contents

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿していますm(_ _)m

はじめに

社会心理学とは、人間の社会的なふるまいの法則や仕組みを明らかにすることを目的とする学問である。

たとえば集団の中だと人はどう変わるのか。人はどうして同調するのか。SNSでは意見がどうして偏りやすいのか。血液型と性格に関連があると思ってしまうのか。そうした人間の心理の法則や仕組みを説明していく学問である。

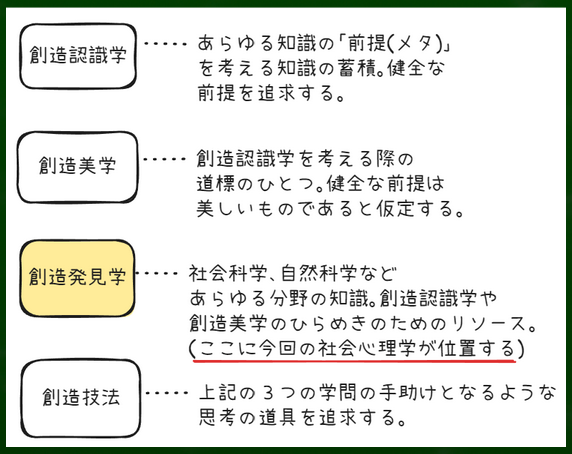

この記事のシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。※社会心理学だけではなく他の心理学を扱うこともある。

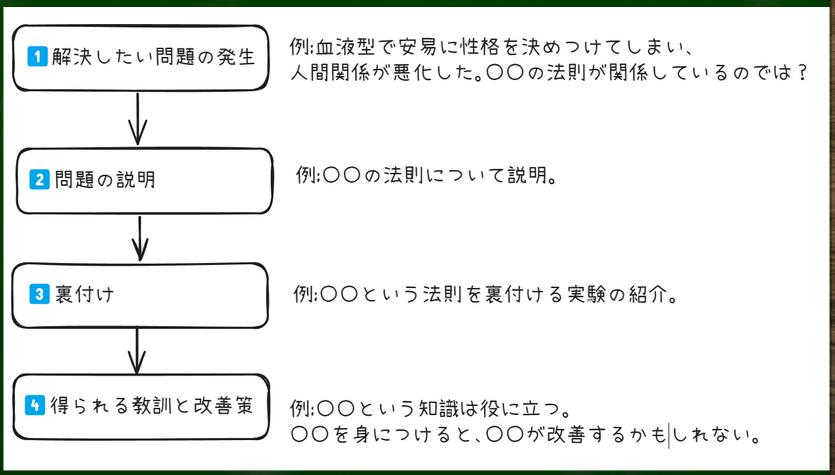

基本的な説明プロセスは、上の図の通りである。

代表性ヒューリスティックに関わる解決したい問題の発生の例

【具体例1】「コインの表が5回連続出た後は、次は裏が出る可能性が高い」と考えてしまい、莫大なお金を失ってしまう。

コインの表が出るか裏がでるかは常に50%であり、誤った判断をしてしまっている。

【具体例2】「高い値段のものは品質が良い」と信じ、結果的にコスパがひどく悪い商品を買ってしまう。

【具体例3】「揚げ物が含まれている商品はカロリーが高い」と信じ、エビフライ定食ではなくカレーライスを食べ、結果余計にカロリーをとってしまう。

【具体例4】優秀な人物に典型的な話し方や服装を見ただけで、その人は能力が高いと判断してしまい、実務能力を調べることなく採用してしまう。

【その他】典型的な病気の症状に引きずられ、他の可能性を治療において考慮できない。既存のヒットした商品に似ているというだけで、ヒットすると推測してしまい、市場などの変化を考慮できない。

もちろん、こうしたざっくりとした判断は上手くいくことが少なくない。揚げ物はだいたい他の食べ物よりもカロリーが高く、高い商品はだいたい安い商品よりも品質がいい。服装や言動が優秀なら、能力も優秀であることが多いかもしれない。ギャンブルも迷信のおかげで賭ける決心がつき、運が良く大当たりすることもありうる。日々の生活ならほとんど支障がないだろう。

しかし、重大な選択のときにあまりにも簡易な基準でものごとを判断していると、痛い目を見ることになるかもしれない。このような判断のエラーは社会心理学でいうところの「代表性ヒューリスティック」が関係している可能性がある。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,33p

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,34p

代表性ヒューリスティックとはなにか

代表性ヒューリスティックとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

代表性ヒューリスティック(英:representativeness heuristic):典型的な特徴やイメージにどれだけ似ているかをもとに判断してしまう認知の偏りのこと。

ヒューリスティックとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ヒューリスティック(英:heuristic):複雑な問題を簡単に、素早く判断するために用いられる簡略化された方法のこと。ヒューリスティックの総称は「ヒューリスティックス」という。

ギリシャ語のheuriskein(ヘウレスケイン)が語源であり、「発見する」という意味がある。heurisukeinの完了形がheurēkaであり、英語のeurekaの語源となっている。エウレカ(ユリイカ)は「ひらめいた!」といった意味でよく使われる。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,32p

二宮 由樹, 藤木 大介「連言錯誤課題の理解過程と代表性ヒューリスティックを用いた判断との関係」(2018),422p

ヒューリスティックとシステマティックの違いとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ヒューリスティック処理(自動的過程):単純な手がかりに頼った処理のこと。

システマティック処理(統制的・熟慮的過程):情報を実質的に吟味する処理のこと。

社会心理学においてこの2つのタイプにわけて考えるモデルのことを「二重過程モデル」と呼ぶ。

たとえば、人が並んでるから、口コミが多いから美味しい店だと判断したり、名の知れたブランドだから良い服だと判断するのはヒューリスティック処理だといえる。

一方で、店で使用されている食材や調理法を事前に調べたり、服の素材や安心性を調べたり、じっくりと比較検討して判断していくのはシステマティック処理だといえる。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,37p

二宮 由樹, 藤木 大介「連言錯誤課題の理解過程と代表性ヒューリスティックを用いた判断との関係」(2018),422p

動機、時間、能力

我々が生活していくためには、なんらかの情報に基づいて判断し、行為していかなくてはならない。

この情報処理には動機、時間、能力の3つが大きく関係している。たとえば大事な人が真剣に悩んでいるとき(動機に関連)は、情報もしっかりと集めて時間をかけるかもしれない(時間に関連)。しかし昼食のメニューの場合はよく考えずに選ぶかもしれない。また、情報がしっかり集まっていたとしても、自分にそれを処理する能力があるかどうかという問題がある(能力に関連)。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,37p

代表性とはなにか

代表性(英:representativeness):私たちの頭の中にある典型的なイメージや既存のカテゴリー像に「どれくらい似ているか」という感覚的な一致度のこと。特に、母集団とサンプル、カテゴリーと実例、行為と行為者などの間の類似性の程度が重要になる。

たとえば、「コンビニの前でタバコを吸って群れて座っている若者」を目にした場合、彼らは不良の代表性が高いといえる。なぜなら、「不良はマナーが悪く、群れている」という典型的なイメージと、目の前の具体例の一致度が高いからである。

・特に参考にしたページ

二宮 由樹, 藤木 大介「連言錯誤課題の理解過程と代表性ヒューリスティックを用いた判断との関係」(2018),422p

プロトタイプ、ステレオタイプ

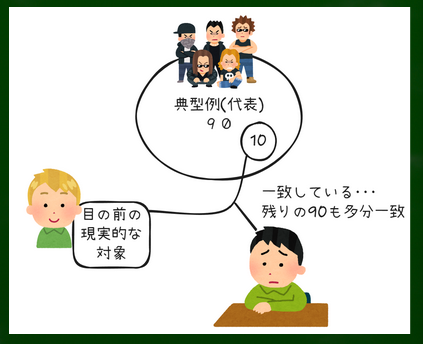

より専門的な言葉で言えば、プロトタイプやステレオタイプに照らし合わせるということである。

たとえば目の前のAは10の情報しかないとしても、Bというより大きなカテゴリーと部分的に一致しているゆえに、残りの90も一致しているだろうと考えてしまうわけである。「過剰な一般化」や「確率の無視」などがポイントになってくる。

先程の「コンビニの前でタバコを吸って群れて座っている若者」に対して不良だと判断するなら、彼らは「暴力的だ、よくないことをしている」という情報も新たに付与されることになる。いわゆる「レッテルを貼る」という行為にも近い。しかし、日常生活ではそのように判断していたほうがなにかと都合のいい場合もある。

残りの90を全て調べて、不良かどうか確認しなければ判断できないと考えている間に、相手に絡まれてひどい目に合う可能性もある。一方で、不良だと判断してしまったために困っているときに助けを求められないという珍しいケースもあるかもしれない(本当は演技のために髪を染めていただけの俳優や、単なるオシャレかもしれない)。

誰が代表性ヒューリスティックを考えたのか

心理学者のトヴァスキー(Amos Tversky, 1937–1996)とカーネマン(Daniel Kahneman, 1934–2024)によって代表性ヒューリスティックは提唱されたという。

カーネマンの『ファスト&スロー』はさまざまな認知バイアスが紹介されていることで有名であり、二重過程モデルもここで提唱されている。カーネマンの著作は経済学にも影響を与えており、ノーベル経済学賞をとっている。ピークエンドの法則もカーネマンによるものである。

・特に参考にしたページ

二宮 由樹, 藤木 大介「連言錯誤課題の理解過程と代表性ヒューリスティックを用いた判断との関係」(2018),422p

代表性ヒューリスティックが生じるプロセスと理由

代表性ヒューリスティックが生じるプロセス

1:【前提】そもそも、頭の中であるカテゴリーの典型的な特徴やイメージをもっている。例:「女性はほとんどみんな〇〇だ」、「政治家とはほとんどみんな〇〇だ」のようなイメージ。

2:【対象に遭遇】目の前の対象の一部の特徴を知るとする。短時間で対象のあらゆる要素を知ることはほとんどの場合は不可能であり、時間をかける動機や能力もないとする。

3:【手がかりの発見】情報を処理(解釈)するために、手がかりとして「他の何かと類似していないか」と発想していく(ほとんど無意識的、自動的な過程)。

たとえば白衣を着ている人Aが道で話しかけてきたら、「医者のカテゴリー」にAを当てはめ、Aは医者であると解釈する(それゆえに、安全である、紳士である、良識があるなどの意味付けが活性化していくと考えられる)。このような解釈が結果として誤っている場合もあれば、正しい場合もある。

代表性ヒューリスティックが生じる原因、理由

問い:なぜ代表性ヒューリスティックは生じるのか

答え:情報をシステマティックに処理する動機や時間が欠けていたり、そもそも処理できる能力がないから。

このような「倹約」という視点以外には、生存に有利な「適応」だからという説もある。バイアスを生じさせてしまう認知は非合理的ではあるが、その方が適応的であるという進化心理学における視点である。エラーやバイアスを単に問題と指摘するだけではなく、エラーやバイアスによって良い結果が生じていることも考察していくのである(エラー管理理論など)。

たとえば子供の面倒を見ながら同時に目の前に歩いてくる人が不審者かどうかを時間をかけて認知するというのは動機があったとしても大変であり、システマティック処理に脳のリソース(認知資源)を割けない場合もある。

とりあえず金髪だから、タバコを吸っているから、早足だからと言った理由で「危険な人物」とレッテルをはっておき、避けるという行為をとる場合が考えられる。そのレッテルが正しいにせよ誤っていたにせよ、結果として身の安全につながる場合がある。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,38p

代表性ヒューリスティックの実証研究

トヴァスキーとカーネマンによるリンダ問題(連言錯誤)

「リンダは31歳の独身で、はっきりものの言える非常に賢い女性である。彼女は大学時代に哲学を専攻していた。当時、彼女は差別や社会的公正の問題に関心があり、反核デモにも参加していた。現在のリンダの状況について、下のa、bのうち確率が大きいのはどちらか。○をつけてください。a.リンダは現在銀行の窓口係をしている。b.リンダは現在銀行の窓口係をしていて、フェミニスト運動に積極的である。」

トヴァスキーとカーネマンは、上記の質問を被験者に行う実験を行った(1972)。その結果、約85%もの人がaよりもbの選択肢のほうが起こる確率が高いと評価したという。

もしシステマティックな処理を丁寧に行えば、aもbも両方とも銀行家であり、bはさらにフェミニスト運動を行っている必要がある。それゆえに、確率的にbのほうが低くなるのである。それなのになぜ、多くの人がbのほうが高いと答えたのか(「基準率の無視」という錯誤)。

質問の内容を見てみると、「賢い、哲学、差別、公正、デモ」といったワードが並んでおり、銀行家とは直接的に結びつかない。

被験者の頭の中にはリンダというプロトタイプ(人間像)が出来上がっており、このプロトタイプと銀行家があまり一致しないようにみえてしまう。つまり、銀行家は代表性が低いのである。しかしフェミニスト運動は代表性が高い。それゆえに、代表性が高い項目が含まれているbが選ばれてしまうというわけである。

被験者には銀行家の典型例、活動家の典型例があらかじめあり、リンダという人物を説明する文章からは活動家の典型例に近い、つまり代表性が高いという認知が行われたのだとも考えられる。

こういった錯誤を難しい言葉で「事象の生起確率の把握の誤り」とも表現する。

・特に参考にしたページ

二宮 由樹, 藤木 大介「連言錯誤課題の理解過程と代表性ヒューリスティックを用いた判断との関係」(2018),421-423p

連言錯誤とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

さらに別の用語では「連言錯誤」とも表現される。

連言錯誤:ある事象Aと事象Bが同時に起こる確率(AかつB)が、どちらか一方だけが起こる確率(AまたはB)よりも高いと誤って判断する認知バイアスのこと。

論理的には「AかつB」が起こる確率は「A」単独や「B」単独の確率よりも、必ず低いか同じである(事象Aが起こると、必ず事象Bも起こるようなケースもありうる)。

カーネマンらに対して、リンダ問題は確率に関する課題であると理解されない場合があり、そのために誤りを生んでいるのではないかという指摘もある(Hertwig&Gigerenzer,1999など)。

「Aをしていて、Bをしている」を連言(AかつB)だと捉えられない場合など(A and Bは多義的に捉えられがちだという)。たとえば「リンダのような100人の人」と明記した場合、連言錯誤の割合はカーネマンらの実験よりは減少したという。

一方で、二宮由樹さんと藤木大介さんの実験(2018)では、リンダ問題は「単に課題を誤解したから間違えた」という話ではないことがわかったという(課題が理解できているかもチェックした上で実験している)。

これらの実験は課題の誤解が存在しないことを示すものではない。要するに、理解していない人はそもそも錯誤に陥りやすいが、理解している人でも錯誤に陥る人がいるのであり、そのプロセスは理解ではなく、「理解したうえでの判断」における代表性ヒューリスティックの使用が関わっているというわけだ。

・特に参考にしたページ

二宮 由樹, 藤木 大介「連言錯誤課題の理解過程と代表性ヒューリスティックを用いた判断との関係」(2018),424p

二宮 由樹, 藤木 大介「連言錯誤課題の理解過程と代表性ヒューリスティックを用いた判断との関係」(2018),432p

その他

他にも、「内気で几帳面、読書好き」などというある人物の説明を行い、その人物は図書館員と営業マンのどちらの確率が高いか」といったような実験もある。

実際の確率が高いのは母数からいって営業マンであるが、被験者は図書館員と答える人が多いのである。営業マンの人口は何人で、図書館員の人口は何人といった統計的で客観的な処理がなんらかの理由で行われなかったわけである(そもそも知らないか、知ってても面倒だからしなかったのかはわからない)。統計的な事実よりも、提示された人物像がどちらの職業のイメージに一致するかで判断してしまいがちなのである。

「ある町で子どもが6人いる過程をすべて調べて、子どもの性別の出生順を調査したところ、『女男女男男女』の順の家庭は72家庭あった。では、『男女男男男男』の順の家庭は何家庭あるだろうか。」というカーネマンらの実験も同様である。

被験者の回答は30前後が中央値だったという。確率的には72家庭である(1/64)が、男女比は1:1であるという典型例に前者は近いから確率が高く、後者は遠いから確率が低いと判断してしまうのである。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,33-34p

ブリタニカ辞典:https://www.britannica.com/topic/heuristic-reasoning

得られる教訓と対策

代表性ヒューリスティック得られる教訓(対策)、脱バイアスの方法

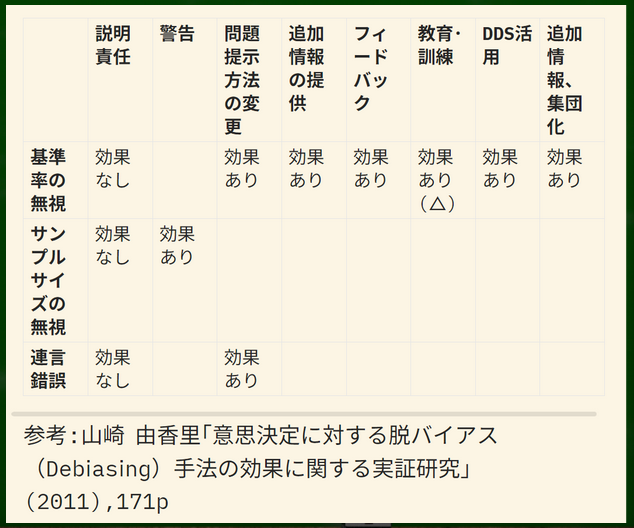

代表性ヒューリスティックにはさまざまなバイアスがある。たとえば基準率の無視、サンプルサイズの無視、平均回帰の無視、正当性の無視、偶然の誤認、連言錯誤などである。代表性ヒューリスティックの多くは無意識的・直感的に素早く満足できる正解を導くことができるが、ときにはバイアスによって誤った判断をしてしまい、自分に不利な事態をもたらすことがある。

他のバイアスにも言えることだが、まずはメタ認知(自分がバイアスをもっているのではないかとまずは疑う)が重要になる。

もし重要な判断をしなければならない場合は、できるだけヒューリスティック処理ではなくシステマティック処理を行うように心がけることが重要だろう。具体的には統計的思考、つまり処理能力を高めることも対策になるだろう。「バイアスをもっているかもしれない」だけでは不安になって判断ができないだけの事態に陥りかねないからである。能力を磨くことで、時間がないときにもできるだけ短い時間でより客観的で合理的な処理が可能になるといえる。

たとえば基準率の無視には「説明責任」はあまり効果がない(Simonson&Nye,1992)が「問題事態の表現手法を変える方法(Gigerenzer,1991;Gigerenzer,etal.,1988;Roy&Lerch,1996)や「関連する追加情報(基準率)」を与える手法(Roy&Lerch,1996)などは効果があったという。

なぜそのように判断したのか理由とセットで答えるように促しても、そもそも確率の知識や情報がなければヒューリスティックに頼ってしまいがちなのだろう。メタ認知だけでは問題の解決にならない場合もある。

山崎由香里さんが整理した対策の表を簡易にまとめたものがこちらである。

※サンプルサイズの無視とは、たとえば「9割の人が良いと回答!」などという言葉に着目してしまい、母集団が10人という少なさに目がいかなくなってしまうエラーのこと。

・特に参考にしたページ

山崎 由香里「意思決定に対する脱バイアス(Debiasing)手法の効果に関する実証研究」(2011),169p

参考:山崎 由香里「意思決定に対する脱バイアス(Debiasing)手法の効果に関する実証研究」(2011),171p

参考文献

汎用文献

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

参考論文

二宮 由樹, 藤木 大介「連言錯誤課題の理解過程と代表性ヒューリスティックを用いた判断との関係」(2018)[URL]

山崎 由香里「意思決定に対する脱バイアス(Debiasing)手法の効果に関する実証研究」(2011)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。