- Home

- アーヴィング・ゴフマン, 1ワード社会学

- 【1ワード社会学第四回】ゴフマンの「ドラマツルギー」とはなにか

【1ワード社会学第四回】ゴフマンの「ドラマツルギー」とはなにか

- 2025/8/14

- アーヴィング・ゴフマン, 1ワード社会学

- コメントを書く

Contents

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿していますm(_ _)m

はじめに

社会学とはなにか

社会学とは、「社会を対象とする学問」のことである。そして社会とは基本的に「人々の社会的行為の相互作用の集まり」を意味する。

なぜ社会学が存在するのかについては多種多様な立場があるが、根本的には「社会を分析し、よりよい社会へ導くため」だといえる。社会とはなにか、どう変動していくのかという事実判断やどうあるべきかという価値判断の両方のバランスをとる必要のある学問である。

この動画チャンネルシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。

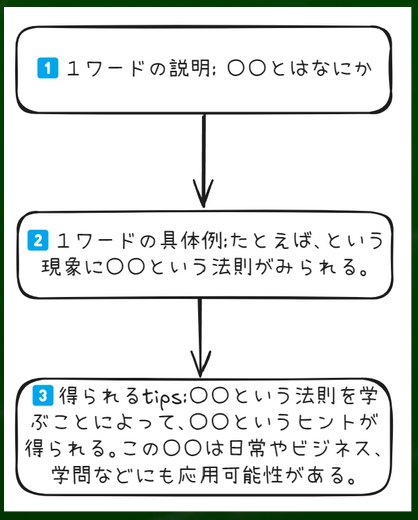

基本的な説明プロセスは、上の図の通りである。

ゴフマンの「ドラマツルギー(ドラマトゥルギー)」とはなにか

ドラマツルギーとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

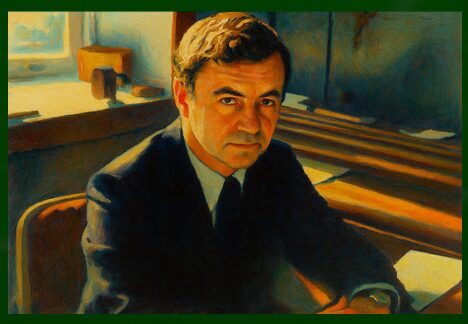

ドラマツルギー(英:dramaturgy):「人は社会の中で俳優のように演技している」という視点から人々を観察、考察する方法のこと。社会学者のアーヴィング・ゴフマン(ゴッフマン)が提唱した方法。

アーヴィング・ゴフマン(Erving Goffman,1922年6月11日 – 1982年11月19日)

・特に参考にしたページ

香月孝志,「社会学用語図鑑」,プレジデント社,第一刷,198-199p

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,471p

「ドラマツルギー」の語源、由来

もともとはギリシャ語で「劇や行為」を意味するδρᾶμα (ドラマ)と「仕事、作業、制作」を意味するἔργον(エルゴン)から来ている言葉である。

18世紀のドイツで、劇作家のゴットホルトが『ハンブルクのドラマツルギー(Hamburgische Dramaturgie)』という演劇論の著作を書き、ドラマツルギーが「演劇論」を意味する言葉として認識されるようになったという。

※ドイツ語のdramaturgieが英語で借用され、dramaturgyとして定着したというわけである。

ドラマとは一般に、「演劇」や「芝居」を意味する。

演劇とは一般に「俳優が観客を前にして、舞台の上で、ある思想や感情を表現し伝達しようとする一連の行為」を意味する。特に日本ではドラマという場合、テレビ番組で放映されるものを意味する場合が多い。

18世紀の思想家であるディドロが唱えた意味である「悲劇や喜劇の区別なく市民階級の生活と感情を写実的に描こうとしたもの」という「市民劇」を狭義にドラマと呼ぶ場合もある。

「社会秩序を舞台装置や俳優の演技にたとえて理解する」という考え方を「ドラマティズム」という。

このドラマティズムはゴフマン以前に、文学批評家のケネス・バーク(1897-1993)によって提唱されていたという。ゴフマンはこのドラマティズムという方法を社会学の文脈において、特に「相互行為」に当てはめて分析したという点が重要になる。

・特に参考にしたページ

粕谷圭佑「相互行為論をめぐる理論研究の動向: 近年の E. ゴフマン理論研究レビューを通して」(2016),38p

「ドラマツルギー」の特徴

ゴフマンがドラマツルギーを用いる目的とは?相互行為秩序について

ゴフマンがドラマツルギーを使って人々の相互行為を分析する目的は、「相互行為秩序」を分析するためだという。

相互行為秩序:人々の相互行為によって生成・維持される秩序のこと。

ゴフマンにおける「対面的相互行為」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

相互行為とは一般に、一定の社会関係を取り結んでいる人々のあいだでやりとりされる社会的行為を意味する。相互行為の中でも特にゴフマンは「対面的相互行為」を重視した。

政治におけるある人の行為が制度を通して巡り巡って経済における別の誰かの行為に影響を与えていくというような目に見えにくい行為ではなく、人と人が出会って生じる具体的でミクロな営みのことである(ただし、無意識的なものを含む。

また、必ずしも文字通り顔を合わせるわけではなく、電車の中や雑踏の中のように存在を意識さえしていればいい場合もある。)。

ゴフマンにおける「共在」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ゴフマンは「共在(co-presence)」という言葉を重要視している。単純化していえば「人と人とが居合わせている場」のことである。共在はそれぞれの身体が出会うことで、生成される「場」でもあり、共在には「なんらかの秩序=相互行為秩序」が伴うという。人々は出会い(対面し)、一定の「意味の枠組み(フレーム)」を前提にして「行為」するのである。

ゴフマンはこの相互行為秩序が「どのようにして生成されるのか」、「どのようにして維持されるのか」、「どのようにして消滅するのか」などを明らかにすることを研究の目的としている。ようするにゴフマンの関心は「秩序の構造や過程」にあるのである。

・特に参考にしたページ

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,413p

高松みどり「教室のドラマトゥルギー : ゴッフマンの思想について」(2012),119p

宮本孝二「ギデンズのゴフマン研究-構造化理論の体系化-」(2016),4-5p

人々が相互行為をする理由とは

なぜ人々は相互行為秩序を維持するのだろうか。もちろん抽象的には「社会化」されているから、つまりそのように教育されてきたからではある(単に消極的な意味において制裁が怖いから)。

しかしより積極的には「敬意を払うに値するまともな存在」として扱われたいからだと言える。ゴフマンによれば現代社会では人々は非宗教的な領域でも「神聖な存在」として扱われ、自己や他者の尊厳を保護し合うものだとみなしている。

もしそれぞれの場に適した秩序を崩してしまうと、「まとも」とはみなされず、「望ましくないもの」としてスティグマ(烙印)を押されてしまうのである(下手をすると病院送りになる)。

・特に参考にしたページ

「クロニクル社会学」,有斐閣アルマ,第一六刷,234p

ゴフマンの舞台用語を理解する

ゴフマンにおける「舞台、表範域、裏範域」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ドラマには舞台があり、役割があり、演技がある。まずは舞台から理解してこう。

舞台とは演技がなされる場所のことである。たとえば電車の中だったり、教室の中だったり、店内だったりする具体的な空間のことである。

舞台は表舞台と裏舞台(表範域と裏範域)に分かれ、重要な他者がいる場合が表舞台とされている。たとえば家に誰もいないときには「できる上司」の演技をする必要がない(誰かいたら、できる父親やできる母親、できる子供の演技をする必要があるかもしれない)。

・特に参考にしたページ

宮本孝二「ギデンズのゴフマン研究-構造化理論の体系化-」(2016),5-6p

ゴフマンにおける「状況」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ゴフマンにおける「状況」とは、建物や施設の内部のように、知覚上物理的に固定された障壁や境界に囲まれた空間環境を意味している。

人々はこのような空間で出会うことによって、その空間が舞台として意味づけられる。あるいは人々がそうした空間を舞台として共に構成する(現代ではインターネットの発達によって、状況の意味合いも拡大しているかもしれない)。

さらに、社会学者のトマスによる「状況の定義」もポイントとなる。状況の定義とは、行為者が内面化している社会的あるいは文化的な状況の定義づけを意味する。

要するに、「この状況では誰がどういう役割を果たすべきなのか」といった状況に対する社会的定義のことである。たとえば電車という状況(時空間)では、相手の顔をじっと見つめてはいけない場所であるという社会的意味付けが枠組みとして各人で共有され、内面化されているのである。その枠組みは一種のフィルターであり、そのフィルターを通ることのできるひとが「まとも」とみなされるといえる。

ゴフマンにおける「表現対行為のジレンマ」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

相互行為は基本的に欲求充足のための「遂行」という側面と、アイデンティティの維持のための「表現」という側面が両方絡み合っているという。

たとえば教師の前で良い生徒であろうとするある生徒が、いかにも自分は授業を聞いているというような姿勢を見せるとする。しかし、そうした「表現(演技)」に集中するあまり、教師の話が全然頭に入らず、「遂行」が疎かになってしまうという例をゴフマンは紹介している。これを「表現対行為のジレンマ」という。

他にも、上司にごまをする部下は昇進といった具体的な欲求だけではなく、「できる部下」というアイデンティティを維持するためにも表現を行っているといえる(できる部下を演じるために昇進を断る場合すらある)。

・特に参考にしたページ

「本当にわかる社会学」,現代位相研究所編,第四刷,200p

高松みどり「教室のドラマトゥルギー : ゴッフマンの思想について」(2012),109p

高松みどり「教室のドラマトゥルギー : ゴッフマンの思想について」(2012),118p

「社会学」、有斐閣、第十一刷,63p

ゴフマンにおける「役割演技」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

役割(英:part,routine):状況に依存した、あらかじめ規定された行為のモデルのこと。社会に与えられた役割を演じることを役割演技(パフォーマンス)という。また、役割演技をする人間をパフォーマーといい、演技をみる人間をオーディエンスという。

なにが役割かはその人の地位や職業などと関連しているという。あるいは具体的な状況にも関連している(電車における役割、映画館における役割、バーにおける役割など、場所にも依存する)。たとえば父親は子どもの前で「父親なら社会的に〇〇すべき」という役割を担っている。

泣きわめく子供を叱ったり、危険から子供を守ったりするような行為が求められているだろう。スーパーの店員なら、子供を叱るという役割ではなく、「物を売る」という役割が求められている。

・特に参考にしたページ

高松みどり「教室のドラマトゥルギー : ゴッフマンの思想について」(2012),106p

ゴフマンの「印象管理」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

役割演技のひとつに、印象管理(印象操作)がある。

印象管理(英:impression management,印象操作):他者が自分について抱く印象をコントロールしようとする行為のこと。

各状況に応じてその時々にふさわしい自分を演出するだけではなく、「場(舞台)自体を維持しようとしている」という点がポイントである。

また、その場に望ましい自己を呈示するという意味で、「自己呈示(英:presentation of self)」とも呼ばれる。

一般に、印象操作(管理)はネガティブな意味で使われがちである。政治家がメディアに自分に有利な側面だけをアピールしたり、企業が欠点を隠して長所だけを誇張するケースなどである。悪くいえば「欺き」である。

たしかに我々も日常生活において、恋人の前では見栄をはって頭が良いふりをしたり、お金をもっているふりをしたりすることがある。それらの行為は行き過ぎるとたしかに詐欺と言われる悪質な行為に近づいてしまうが、日常においては程度の差こそあれ誰でもやっていることである。「自分のありのまま」ではなく、「その場ではそうあるべきという自分」を呈示したほうが適切な場合は多いといえる(もちろん一致している場合もあるだろうが)。

・特に参考にしたページ

「本当にわかる社会学」,現代位相研究所編,第四刷,200p

・「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,28p

ゴフマンにおける「自己呈示」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

「自分にとって望ましい自己」を印象操作によって意図的に相手に呈示する場合、それを呈示している自己である「本当の自分」もまた別にいるはずである。

たとえば詐欺師は「誰にでも優しく、金払いが良い人物」を獲物に対して騙し取るために呈示したりするが、実際の詐欺師は「残任で、ケチ」であると本人は思っているケースが極端でわかりやすい。この場合、「本当の自分(私的自己)」と「偽の自分(仮面、公共的自己)」が極端にかけ離れている。

もし社会学者のタルコット・パーソンズがいうように、理想的に制度的統合がなされている場合、つまり社会が付与する役割を完璧に内面化している場合、そのような葛藤は小さいといえる。

たとえば電車で老人に席を譲る時、「ほんとは譲りたくないけど、優しい自分を周りにアピールするために譲る」のではなく、「ほんとうに譲りたいから譲る」というケースだといえる。この場合、演じている自分と演じられている自分の距離は小さい。つまり、本心(本当の自分)と演技(偽の自分)の間の葛藤が少なくて済む。

社会学者の浜日出夫さんの説明によると、ゴフマンは詐欺師とパーソンズのケースの中間に位置しているという。

つまり、本当の自分と偽の自己との間に葛藤が激しく生じているわけでも、葛藤が全く生じていないわけでもないケースである。ゴフマンはそうした中間に位置する演じている自分と演じられている自分の関係を「役割距離」という言葉で表現している。

・特に参考にしたページ

「社会学」、有斐閣、第十一刷,67p

ゴフマンにおける「役割距離」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

役割距離(英:role distance):「自我と自己の距離感」のこと。

ここでいう自我とは本当の自分であり、自己とは偽の自分である。偽の自分というより、「その場で求められる社会的に望ましい自分(公共的な自己)」という方がしっくりくる。社会学者のミードでいえばmeが自己であり、Iが自我ということになるのかもしれない。

ようするに、一方的に与えられた役割を演じるだけではなく、役割から自発的に距離をとるということである。そしてこの役割距離をとることによって、「単に演技しているときに呈示される自分とは別の自分」を呈示することができるという。

ゴフマンの例では、「退屈そうにメリーゴーランドに乗っている7歳の男の子」が例として挙げられている。メリーゴーランドに実際に乗っていることによって「メリーゴーランドに乗る子ども」の役割を演じていると同時に、退屈そうに乗ることによって、3歳や4際の子どもとは違って、自分が心からメリーゴーランドを楽しんでいるわけではないことも表現しているというわけである。周りとの「差異づけ」であり、個性を生じさせているともいえる。

役割距離の呈示によって、「自己の同時的な多元性」を示すという点が面白い。

その場で望まれる仮面をほとんど受動的にかわるがわる被るだけではなく、ちょっと違った被り方もしてみるのであり、「仮面をかぶっているだけだよ」というメタ的なメッセージも同時に送っているのである。

社会学者の芦川晋さんによると、役割距離は一種の「隙間」であり、自己決定する領域であるという。

そしてこの領域で人間は「自由」を得ることができ、そしてこの自由を得ている個人が「人格」と呼べるものであるという。社会学者のギデンズ的な解釈によれば、そうした距離感によって人間は「反省的な存在」へ至ることができるというわけである。

社会によって完全に決定されるわけでも、個人において完全に自由でいられるわけでもなく、その隙間の中で、作り、作られるという動的な過程に人間は居るわけである。仮面の被り方の変化やちょっとした離脱がポイントと言えるのであり、社会や仮面と無関連な独立した「ほんとうの自分」などないということになる。

社会学者のジンメルが社会を「社会化」、個人を「個人化」といったこととも相通じてくる問題である。

「仮面を完全に外した自分」や「仮面と完全に一体化した自分」というのは理念的な存在だといえるだろう。ミードのIとmeの関係のように、仮面をつけた後でふりかえったときにこそ見えてくるものがある(Iは反省的にしか捉えられない)。それゆえに、「自我」もまた、自己の獲得や自己の演技を通して認知されたり、変化するものであり、両者は一体的なものだと言える。ゴフマンにとってAやBの「要素」ではなく、AとBからなる創発的で全体的な「相互関係(相互作用)」こそが自我および自己(要するに、人格)であるといえる。

・特に参考にしたページ

「本当にわかる社会学」,現代位相研究所編,第四刷,201p

高松みどり「教室のドラマトゥルギー : ゴッフマンの思想について」(2012),108p

高松みどり「教室のドラマトゥルギー : ゴッフマンの思想について」(2012),109p

高松みどり「教室のドラマトゥルギー : ゴッフマンの思想について」(2012),118p

「社会学」、有斐閣、第十一刷,67p

ドラマツルギー分析の具体例

相互行為における演技の例:女子大生の場合

ゴフマンによると、アメリカの女子大生たちは、デート相手や男友達の前で自分の知性や技能をわざと控えめに見せることがあるという。印象管理を行ってその場に適した自己を呈示しているといえる。

※一般化や法則化が目的ではなく、個別的に観察した相互行為秩序の記述であることに注意。

・特に参考にしたページ

「社会学」、有斐閣、第十一刷,64p

相互行為における演技の例:外科医の場合

ゴフマンは、手術の緊迫した場面で外科医がジョークを言ったり、前日のパーティーや野球の話をしたりする例を挙げている。

外科医は役割距離を示すことによって、周囲に「余裕」を示し、手術チームの緊張を和らげているという。役割距離の呈示は単なる役割の放棄ではなく、相互行為を維持するガス抜きでもあるのだ。

・特に参考にしたページ

「社会学」、有斐閣、第十一刷,69p

得られるtips(ヒント、教訓)

シーソーゲームの中で生きていく

人間は個人の人格を尊重してもらうために、それぞれの場に適した演技をする。学校なら従順な生徒を、職場なら空気を読める太鼓持ちの部下を演じたりするのである。その場においてはそれが望ましく、敬意を払われる場であり、もし生徒が先生にタメ口を聞けば関係が崩れ、場も崩れ、お互いの尊厳も崩れてしまいかねない。些細な出来事で壊れてしまいかねない、脆弱な場なのである。

(1) 我々はまず、それぞれの場(状況、舞台)において適切とされている細かな役割を学ぶ必要がある。

教師や親に教わる一般的なものだけではなく、特定の職場や特定の友達づきあいだけに通用する特殊な役割も学んでいく必要がある。たとえば不良の付き合いには不良独特の役割があり、軟弱な性格は隠して演技しなければならないだろう。このような役割はテンプレートとして親や教師が教えるものではなく、行為の積み重ね、試行錯誤によって空気を読み、学習するものだといえる。

(2) 役割演技に自分が失敗した時に修正したり、相手(パフォーマー)が演技に失敗したとき自分がオーディエンスとしてにフォロー(保護的措置)をしたりする必要がある。

たとえば芸人なら滑ったときに突っ込むことでフォローしたり、失言をしたときは追求せずに話題を変えてなかったことにしたりすることで秩序を維持することがある(お笑いという場を両者が協同で維持している)。ゴフマンの言葉で言えば「察しのよい無関心」である。

(3) 役割演技ばかりしていると、疲れてしまうことがある。「本当の自分とは・・・?」と悩む人もいるかもしれない。

その場合は、「役割距離」の呈示が重要になるのだろう。「相手に呈示すべき演じられた自分」に埋没するのではなく、一旦距離をとってみて内省してみる。自分は演技をしているとメタ認知してみるわけである。さらに自分がメタ認知をしていることをなんらかの方法で相手に(メタ)コミュニケーションすることによって、「ただの場に単に適応するだけのロボットではないぞ」という意識が、要するに「個性」や「自由」、「主体性」をそこに見出す余地がある。もちろん望まれる役割と著しく離れていると敬意を払われなくなるので、一定の範囲の表現(演技)にはなる。

ゴフマンにとって「アイデンティティー(自分らしさ)」とは、「演じている自分」と「演じられている自分」の関係、動的な相互作用そのものであるといえる。

演じられている自分を見つめる自分のまなざしによって、すこし役割を変えてみようという変化が生じるかもしれない。そしてこの変化が他の人にも伝わり、その場で望まれる役割も変化していくかもしれない。個人はただ社会の慣習を受動的に内面化して行為することで慣習を再生産するだけのロボットではなく、行為によって慣習そのものを、社会や構造を能動的に変革する可能性をもつ主体でもあるのである。

参考文献リスト

今回の主な文献

ピエール・ブルデュー (著), 今村 仁司 (翻訳), 港道 隆 (翻訳) 「実践感覚 1 新装版」

ピエール・ブルデュー (著), 今村 仁司 (翻訳), 港道 隆 (翻訳) 「実践感覚 1 新装版」

ピエール・ブルデュー (著), 石井 洋二郎 (翻訳) 「ディスタンクシオン〈普及版〉I 〔社会的判断力批判〕 (ブルデュー・ライブラリー)」

ピエール・ブルデュー (著), 石井 洋二郎 (翻訳) 「ディスタンクシオン〈普及版〉I 〔社会的判断力批判〕 (ブルデュー・ライブラリー)」

ピエール・ブルデュー (著), ジャン・クロード・パスロン (著), 宮島 喬 (翻訳) 「再生産 〔教育・社会・文化〕 (ブルデュー・ライブラリー)」

ピエール・ブルデュー (著), ジャン・クロード・パスロン (著), 宮島 喬 (翻訳) 「再生産 〔教育・社会・文化〕 (ブルデュー・ライブラリー)」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

粕谷圭佑「相互行為論をめぐる理論研究の動向: 近年の E. ゴフマン理論研究レビューを通して」(2016)[URL]

宮本孝二「ギデンズのゴフマン研究-構造化理論の体系化-」(2016)[URL]

>ゴフマンの主張が平明に要約されていて面白かった。ギデンズについても深く学びたいと思わせるような内容だった。要チェックだ。

高松みどり「教室のドラマトゥルギー : ゴッフマンの思想について」(2012)[URL]

>ゴフマンの各用語の意味を整理していて、なかなか便利。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。