Contents

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿する予定ですm(_ _)m

はじめに

社会心理学とは、人間の社会的なふるまいの法則や仕組みを明らかにすることを目的とする学問である。

たとえば集団の中だと人はどう変わるのか。人はどうして同調するのか。SNSでは意見がどうして偏りやすいのか。血液型と性格に関連があると思ってしまうのか。そうした人間の心理の法則や仕組みを説明していく学問である。

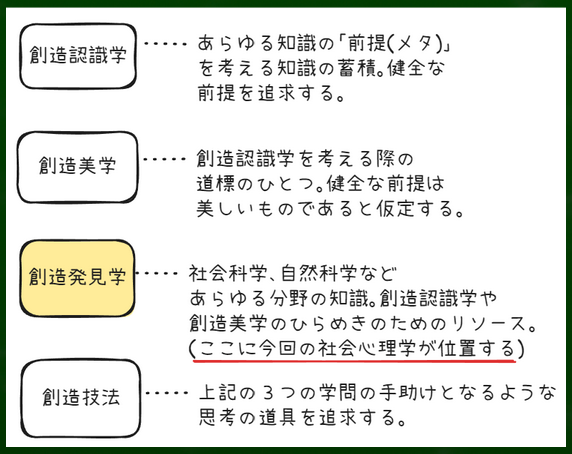

この記事のシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。※社会心理学だけではなく他の心理学を扱うこともある。

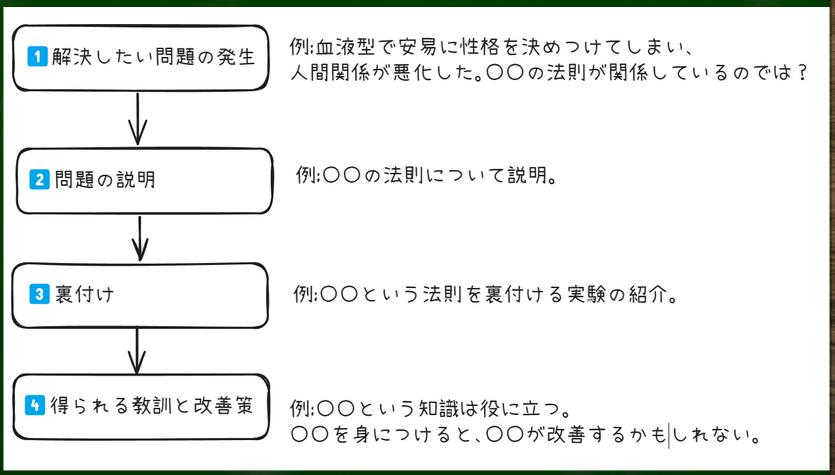

基本的な説明プロセスは、上の図の通りである。

利用可能性ヒューリスティックに関わる解決したい問題の発生の例

【具体例1】犯罪リスクの過大評価

ニュースで少年による殺人事件の報道が過剰に繰り返されると、少年による犯罪が大きく増加しているように評価してしまうという(実際には減少している)。この結果、少年に対して危険な存在であるというレッテルがはられやすくなってしまう。

たとえば「外国人の犯罪率や凶悪犯罪の割合がものすごく増加している」と最近では感じる人が多いのではないだろうか(長期的なスパンで見ればむしろ減少している)。

【具体例2】健康リスクの誤解

たとえば知人がインフルエンザの予防接種を受けて病気になっただけで「予防接種はよくない」と判断してしまうケース。

人間は間接的に聞いたことよりも、目で見て聞いたものを基準にして判断する傾向がある。たとえば「タバコはガンの原因になる」といわれても、実際に身の回りにそういう人がいないと信じにくい。宝くじに当たった人が周りにいれば、宝くじはよくあたるものだと信じてしまうかもしれない。

【その他】

詐欺師が「実例」を上手く使うことで、実際にその傾向が強いと被害者に上手く思い込ませるケースなど。

「〇〇さんはたった1か月で百万円稼ぎました」というような実例を挙げる詐欺広告などもそうした心理を使っているのかもしれない。統計的に見ればどうなのか、そもそもその実例は事実なのか、プロセスは合法なのかといった判断が後回しにされ、「身の回りの実例だから」という情報が強く作用してしまうケース。

マルチ商法も、知り合いの〇〇さんもしているから、芸能人の〇〇さんもしているから、という実例が利用されることがある。

痛い目を見るかもしれない

もちろん、こうした判断が結果的には正しかったり、正しくなくても適合的な結果を生んだりすることはある。たとえばあるスーパーで野菜が高ければ、全国的に野菜の価格が高騰している可能性は高い。周りでインフルエンザが多ければ、全国的に流行しているかもしれない。犯罪の被害がもし統計的に減っていたとしても、増えていると意識することで警戒心が高くなり、結果として身を助けることもあるかもしれない。

しかし、重大な選択のときにあまりにも簡易な基準でものごとを判断していると、痛い目を見ることになるかもしれない。このような判断の偏りや錯誤は社会心理学でいうところの「利用可能性ヒューリスティック」が関係している可能性がある。

利用可能性ヒューリスティックとは

利用可能性ヒューリスティックとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

利用可能性ヒューリスティック(英:availability heuristic):ある事象の生起頻度や生起確率を推定する際、事例や連想の思い出しやすさによって判断する傾向のこと。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,34p

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,115p

森津太子 「検索容易性の経験が社会・認知的判断に及ぼす効果」(2013),48p

利用可能性とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

利用可能性(英:ease of retrieval):何かを思い出そうとしたり考えたりしたときに経験される容易さの主観的度合いのこと。

例えば「自分が積極的に行動したエピソードを思い出してください」と言われてスッと思い出せた場合は利用可能性が高いといえる。もし思い出しにくい場合は利用可能性が低いといえる。

ここで利用されるのは「情報」である。

先程の例で言えば、「積極的な行動の情報」を過去の想起によってどれだけ取り出すことが可能なのか、つまり利用することが可能なのかその可能性の程度を指すのである。

後で詳細を扱うが、ドイツの社会心理学者であるシュヴァルツ(とその共著者たち)は「検索容易性」という言葉を代わりに用いている。

・特に参考にしたページ

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,117p

森津太子 「検索容易性の経験が社会・認知的判断に及ぼす効果」(2013),47p

森津太子 「検索容易性の経験が社会・認知的判断に及ぼす効果」(2013),48p

ヒューリスティックとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ヒューリスティック(英:heuristic):複雑な問題を簡単に、素早く判断するために用いられる簡略化された方法のこと。

※ヒューリスティックの詳細は第四回の記事を参照

【1ワード社会心理学第四回】「代表性ヒューリスティック」とはなにか

要するに、情報をどれだけすぐに取り出せるかという「利用可能性」が素早い判断に関わっているというわけである。特に、すぐに情報を取り出せるから正しいと信じたり、頻繁に起きていると信じたりといった推測の簡略化を意味する。

誰が利用可能性ヒューリスティックを考えたのか

心理学者のトヴァスキー(Amos Tversky, 1937–1996)とカーネマン(Daniel Kahneman, 1934–2024)によって利用可能性ヒューリスティックは提唱されたという。

・特に参考にしたページ

森津太子 「検索容易性の経験が社会・認知的判断に及ぼす効果」(2013),48p

利用可能性ヒューリスティックが生じるプロセス

1:数が多いものや生起頻度の高い事象は事例が多くあり、利用可能性が高い傾向がある。たとえば熱湯は熱い、田中という苗字は多い、信号無視をすると事故にあいやすいなどである。

2:数が少ないものや生起頻度の低い事象は事例が少なく、利用可能性が低い傾向がある。たとえばボツリヌス菌の危険性は事例が少なく、接する情報もあまりない。

3:それぞれの人間で、ある情報の利用可能性が高いか低いかは違う。

たとえば猟師ならば熊に関する情報は多いが、東京のサラリーマンなら熊に関する情報は少ないといえる。それぞれの知識の内容だけではなく、知識を取り出す状況や気分などのコンテクストによっても変動することがある。

ここで重要なのは客観的で統計的な事例の多さを必ずしも意味しないという点である。あくまでも特定の人間が遭遇したり、事例として認知したりする事例の多さであるという点が重要になる。もちろん、統計的・確率的に多いものがある人間の遭遇の多さと関連する場合も多いが、必ずしもイコールではない。

4:「事例を多く経験したものは想起しやすい」という経験から、「想起しやすいものは事例が多くあるはずである」と推定する。

想起しやすいか、想起しにくいかといった「主観的な経験(認知的感覚)」を手がかりにして、事例が多くあるか、少ないか、確率が高いか低いかといった判断を行っているというわけである。

もちろん、主観的に想起しやすいからといって必ずしも客観的に事例が多くある(あるいは確率が高い)とはかぎらない(ここで錯誤が生じやすいわけである)。

情報の利用可能性の高さは、必ずしも個人が経験する「事例の量」だけでは決まらない。「事例の質」によっても変わる。

たとえば見ず知らずの人が交通事故に遭ったのを見た場合と、親友が交通事故に遭ったのを見た場合では後者のほうが記憶に残りやすく、取り出されやすいといえる。ニュースで数百人の交通事故の事例を長期的に見聞きするより、一人の親友の事故のほうがその後の判断に大きく関わる場合もある。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,36p

森津太子 「検索容易性の経験が社会・認知的判断に及ぼす効果」(2013),47p

森津太子 「検索容易性の経験が社会・認知的判断に及ぼす効果」(2013),48p

利用可能性ヒューリスティックが生じる理由とは

他のヒューリスティックと同じように「認知資源の節約」が考えられる。統計や数学的根拠をいちいち調べたりして判断すると時間を使ったり、頭を使って他の作業に支障をきたすからである。

デイヴィッド・マクレイニーによれば、この数百万年間、人はたいてい百五十人未満の人々としかつきあっておらず、世界についての知識も、ふだん見聞きするものごとだけに基づいていたという。統計データや科学的根拠の使用は人類の長い歴史と比較すると、昨日のことのようにごく最近の出来事なのである。

・特に参考にしたページ

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,116p

利用可能性ヒューリスティックの具体例、実証研究

トヴァスキーとカーネマンによる組み合わせ問題(1974)

「10人のメンバーから2人の委員を選ぶ場合の委員の組み合わせと、10人のメンバーから8人の委員を選ぶ場合の組み合わせでは、どちらの組み合わせのほうが多くできるか。」という質問が被験者に課題として与えられたという。

この実験の参加者の回答の中央値は、2人を選ぶ場合は70通り、8人を選ぶ場合は20通りであったという。

しかし数学的には10人から2人選ぶことも、10人から8人を選ぶことも同じである。なぜなら、8人を選ぶことは残りの2人を選ぶことでもあるからである。

※数学的には10C2=45,10C8=45であり、両者は同じ45通りである。

カーネマンらによると、このように推測の違いが出るのは、「委員を選んでいる事例を頭の中で想像するときの想像のしやすさに違いがあるからだ」という。

10人から2人を選ぶ場合、AとB、CとD、AとEのように想像しやすい。しかし、10人から8人を選ぶ場合は「A、B、C、D、E、F、G、H」と、「B、C、D、E、F、G、H、I」と・・・というようにたしかに想像しにくい。

想像しやすいから多く、想像しにくいから少ないと被験者は利用可能性ヒューリスティックを使って考えたわけである。そしてその簡易的な判断は誤りであるという点がポイントである。

このように、あるものごとの原因や根拠を正しく判断(数学的な判断)できない場合に、別のもっともらしい原因(利用可能性)に誤って帰属されることを「誤帰属過程」とも呼ぶ。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,35-36p

トヴァスキーとカーネマンによる単語の多さの比較問題(1974)

カーネマンらによると、「rから始まる英単語と3番目の文字がrの英単語ではどちらのほうが多いか」を尋ねると、実際には後者のほうが多いのにもかかわらず、多くの人が前者と答えるという。三番目にrの来る単語を思い出すにはすこし考える必要があるからである(利用可能性が低い)。

・特に参考にしたページ

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,115p

森津太子 「検索容易性の経験が社会・認知的判断に及ぼす効果」(2013),48p

シュヴァルツ(とその共著者たち)による積極性問題(1991)

社会心理学者のシュヴァルツはカーネマンらの方法は「情報の内容」と「主観的な経験」のどちらに推測が起因するのか実証ができていないと批判している。

たとえば単語の多さの場合「被験者がrから始まる英単語のほうが多く想起できた」という「量の比較(情報の内容)」に基づいて、rから始まる英単語のほうが多いと答えた可能性もある。この場合、利用可能性(どれだけ想起がしやすかったかという質、認知的感覚)に基づいて答えたとは必ずしもいえない。

そこで、シュヴァルツ(とその共著者たち)は2つの影響が拮抗的に働く実験操作を考案したという。

被験者に「自分が積極的に振る舞ったエピソード」を思い出させる実験である。ただし、被験者の半数には6例だけ、もう半数には12例を思い出すように指示したという。そのあとに自分の積極性の程度を評価するように指示されている。

※事前の調査の前提として、6例のエピソードを思い出すのは簡単だが、12例は難しいということがわかっているという

実験結果:積極的に振る舞ったエピソードを12例思い出した被験者のほうが6例しかエピソードを思い出していない被験者よりも、自分を積極的でないと評価したという。「積極的な事例を容易に思い出せないのは、自分は積極的でないからだ」と推定したわけである(被験者がそのように意識的に原因を特定したかどうかはわからない)。

もし、ある推測が「単なる想起の量」に起因するならば、12例思い出した被験者グループのほうが自らを積極的であると評価するはずである。しかし、実験結果はそうではなかった。それゆえに、「単なる想起の量(情報の内容)」ではなく、「利用可能性(主観的経験)」が推測に強く関わっているということが立証されたというわけである。

・特に参考にしたページ

森津太子 「検索容易性の経験が社会・認知的判断に及ぼす効果」(2013),49p

シュヴァルツ(とその共著者たち)による「利用可能性が判断に影響しないケース」(1991)

さきほどの実験に加えて、それぞれのグループの半数の被験者に「この課題の遂行は簡単だとこれまでの研究からわかっている」と伝え、もう半数の被験者には「これまでの研究からこの課題の遂行は困難だとわかっている」と伝えたうえで実験を行った。

実験結果:課題が簡単・困難と伝えられることで、思い出しやすさよりも実例の数をもとに自己評価する傾向があることが示された。

たとえば前の実験では6例しか課題を思い出さなかった被験者では「積極的」だと評定していた。しかし、「課題は簡単だ」と事前に言われたことで、12例を思い出した被験者よりも自分を積極的だと評価する傾向が弱まったという。「思い出しやすいかどうか」ではなく、「想起した実例の数」をもとに自らの積極性を判断する傾向が増したと結論づけられている。

ここで重要なのは、「利用可能性(検索容易性)」が判断の情報として価値をもつかどうかである。課題の難易度を知らされることによって、「簡単に想起できるのは簡単な課題だから」であり、利用可能性と自らの積極性を関連づけられなくなってしまうというわけだ。

つまり、利用可能性が判断のための情報として価値を失ったというわけである。

シュヴァルツらの他の実験では、「音楽が想起を促進する(あるいは抑制する)」と伝えられた場合のケースがある。この場合でも、被験者は利用可能性ではなく実際に想起したエピソードの数で自己を評価したという。

「利用可能性」はいわば自分の内側の、主観的な能力である。一方、音楽が想起を促進したり、課題自体が容易というのは自分の外側の客観的な事象である。

「あなたの主観や能力、経験の問題ではない」という趣旨の情報が入ると、自分の主観的経験に基づいた判断をしにくくなり、客観的経験に基づいた判断をしやすくなるというわけだ。利用可能性の感覚が別の(客観的な)原因に帰属され、情報価値を失っているのである。

他人が考えた理由を読むだけの場合も利用可能性の経験がないため、理由の数そのものが判断に影響するという実験結果もあった(Wänke,Bless,&Biller,1996)。自分で想起して理由を考えるのではなく、他人が考えた理由から判断するので、理由が多いほうが好意的な態度をとるというわけである(自分で考えた場合は7つより3つ指定されたほうが好意的な態度をとったという)。

・特に参考にしたページ

森津太子 「検索容易性の経験が社会・認知的判断に及ぼす効果」(2013),49-51p

得られる教訓と対策

利用可能性ヒューリスティックから得られる教訓(対策)

利用可能性が情報として価値をもつような状況とはどんなケースか。

- 精神的に動揺していたり、考える動機に欠けていたり、他の作業をしていて、認知資源に乏しい場合。

- 認知資源は豊富だが、考える能力がない場合。

たとえばSimonson & Nye(1992)によると、錯誤相関には説明責任を課すことでバイアスを減らすことは難しい場合があることが分かったという。そもそも、規範的解法(システマティック過程)などの知識を習得しておく必要があるからである。

たとえばカーネマンの組み合わせ問題のケースでは「なぜそう思ったのかをセットで説明してください」と説明責任を課しても、組み合わせの数学的知識がなければ正解にはなかなかたどり着けないのだと思われる。結局は自分の中で説得力のある正解ではないケースが(誤った帰属として)選択されることになってしまうと考えられるからだ。

もちろん、「なんとなくペアが多そうだから、ペアを考えることが容易だから」という自分の説明では説得力がないと感じ、もっと他の考えはないかというプラスの方向にもっていくことは可能なのかもしれない(もっとも、利用可能性の多くは無意識のプロセスなので、容易に言語化されるかわからない。なんとなくこっちのほうが多そうだ、という直観のニュアンスが強い)。

しかし少年犯罪とニュースの報道の例のように、「ニュースで頻繁にやっているから」という弱い相関(錯誤相関)の説明を行う可能性もある。また、知識があるからといってバイアスがかからないわけではないので、なにかしらの脱バイアスが重要になる。

数学の知識を教育したりするのではなく、そもそも「利用可能性」に頼らざるをえなくする情報を避ける方法もある。たとえば「ある地域で少年犯罪がありました」とひたすら事例をニュースで流すのではなく、ときには統計データなども提供して「別の可能性・視点・事例」を呈示していくのである。印象的な情報だけで判断させないための工夫がニュースだけではなく、ビジネスや友人たちとの会話でも必要になるのだと考えられる。そうすることで誤解を避けられるかもしれない。

さらに、他の認知バイアスと同様にメタ認知(自分がバイアスをもっているのではないかとまずは疑う)を徹底することが必要になるのだろう。

・特に参考にしたページ

山崎 由香里「意思決定に対する脱バイアス(Debiasing)手法の効果に関する実証研究」(2011),171p

参考文献

汎用文献

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

参考論文

森津太子 「検索容易性の経験が社会・認知的判断に及ぼす効果」(2013)[URL]

山崎 由香里「意思決定に対する脱バイアス(Debiasing)手法の効果に関する実証研究」(2011)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。