はじめに

動画での解説・説明

・この記事のわかりやすい「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エンペドクレスはだれか、どんな人か

エンペドクレスはどんな人物なのか

エンペドクレス(Empedoklēs):・古代ギリシアの哲学者。自然学者、医者、詩人、預言者、奇跡家、政治家など多くの活躍が知られている。著作は『ペリ・ヒュセオース』(自然について)と『カタルモイ』(浄め)の二著作。ただし、断片のみしか残っていない。エムペドクレスと訳されることもある。

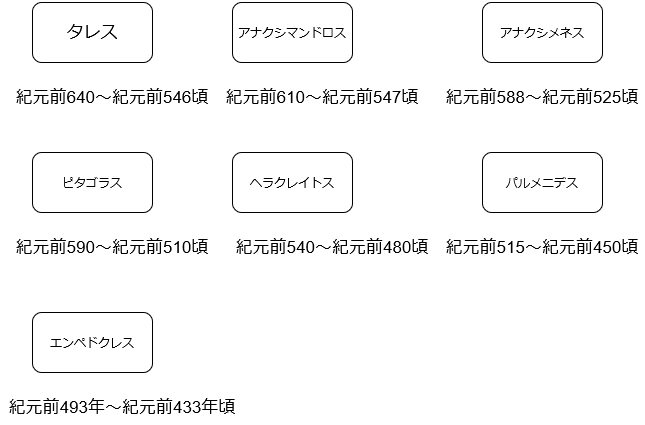

エンペドクレスはどの時期の哲学者か

パルメニデスの後頃に出てきた哲学者とされている。

エンペドクレスはどんな人物か

・シチリア島の町アクラガスの名門に生まれた。アクラガスは古代ギリシアの植民地の名前。

・頭に金の冠を戴き、足には青銅製の履物、手には花の冠がついた杖を持って諸都市を巡り歩いたという。他にも、紫衣を身に着け、金色のベルトを巻き、髪の毛が濃く、子供たちを付き従え、気難しい表情をしていたという。肉食を控えていたという説がある(オルフェウス教徒であるため)。

・父親の名前はメトンだといわれている。名家だったらしい。

・祖父の名前は同じ名前であるエンペドクレスであり、著名な人でオリュンピア競技(前496年)、競馬で優勝したことがあるらしい。

・エンペドクレス(祖父ではない方)も競馬をしていたらしい。

・息子の名前はエクサイネトスというらしい。

・エンペドクレスの弟子にはゴルギアスという人物がいて、彼は弁論の技術に関する最初の書物『テクネー』を世に出したとされている。ソフィストの第一世代。アリストテレスによればエンペドクレスは「弁論術の祖」であるという。

「シチリアで最初に弁論の技術に関する規則をまとめたのは,プラトンやアリストテレスが「弁論術の祖」とするピタゴラス派の哲学者,エンペドクレスとされている。エンペドクレスは紀元前5世紀にシチリアのアクラガスにおいて活躍した当時最大の自然学者であった。エンペドクレスが書いたとされる『自然学』に関する教本は現存しておらず,その内容もほとんど残されていないものの,エンペドクレスの自然学は,宇宙は「火,空気,水,土」という四つの要素によって構成されており,これらの要素が「愛」と「憎しみ」という原理によって離合集散しながら変化を続けるとしている。一方,弁論の技術に関する最初の書物『テクネー(technē)』を世に出したのは,エンペドクレスの弟子のコラクスとされている。」

玉田敦子「批判と礼賛:プラトンにおけるレトリックの地位」,84-85P

「そして、アリストテレスは『形而上学』第1巻第3章で、アナクサゴラスをエンペドクレスと比較し、前者の業績は後者のそれよりも劣っていると評している(Met.Α3,984a11-13.DK31A6,59A43)1。」

松浦和也「「知性」の「無理解」―アリストテレスのアナクサゴラス評―」,79P

「(53)サテュロスは『伝記』の中で、エンペドクレスはエクサイネトスの息子で、彼自身もエクサイネトスという名の息子を残したといっている。そして同じオリュンピア競技において彼は競馬で、彼の息子はレスリングで、あるいはヘラクレイデスが『摘要』においていうところによれば、競走で優勝したとのことである。」

日下部吉信「資料集(10)」,1P

「エンペドクレスは、ヒッポボトスのいうところによると、エンペドクレスの子のメトンの息子で、アクラガスの人であった。ティマイオスも『歴史』第15巻においてこれと同じことを語っており、加えて詩人の祖父のエンペドクレスは著名な人物であったと述べている。ヘルミッポスもまたティマイオスと同じことをいっている。同様にヘラクレイデスも『病気について』の中で、彼は輝かしい家柄の出であって、その祖父は馬を飼育していたと語っており、エラトステネスも『オリュンピア競技勝利者記録』において、メトンの父が第71オリュンピア競技[前496年]の優勝者であったと、アリストテレスを証人として語っている。」

日下部吉信「資料集(10)」,1P

「それゆえに彼は、パボリノスが『覚書』においていうところによれば、紫衣を身に着け、金色のベルトを巻いていたのである。また青銅の履物を履き、デルポイの花冠を頭に戴いていた。彼の髪の毛は濃く、子供たちを付きしたがえていた。また彼は常にひとつの挙措を持し、気難しい表情をしていた。このような姿で事実彼は〔街中を〕歩いたのであり、出合う市民たちはそれをまた一種の王権の印とも考えたとのことである。」

日下部吉信「資料集(10)」,5~6P

「彼は頭に金の冠を戴き、足には青銅製の履物を履き、手にデルポイの花冠〔の付いた杖〕を持って諸都市を巡り歩いたが、それは神であるとの彼にまつわる風評を定着させようとしてであった。」

日下部吉信「資料集(10)」,3P

「いずれにせよレオンティノイのゴルギアスは彼の弟子であった。この人は弁論において卓越した人物であって、その技術を後世に残した。彼〔ゴルギアス〕は100と9年間生きたとアポロドロスは『年代記』において語っている。(59)自分はエンペドクレスが魔法を行なうところに居合わせたことがあるとゴルギアスが語ったと、サテュロスはいう。」

日下部吉信「資料集(10)」,2P

エンペドクレスにまつわる話、エピソード

1:風を封じたエピソード

季節風が激しく吹いて作物が傷んでいたとき、エンペドクレスはロバの皮を剥いで革袋を作り、山頂や屋根に張らせた。そうすることで風を防ぐことができるようになった。こうした話から、「風を封じる人」と呼ばれるようになったらしい。

こうした偉業は「ピタゴラスの奇跡」とも呼ばれている。エンペドクレスの他には、「浄める人」のエピメニデス、「空中を歩く人」のアバリスというものがある。エンペドクレスはピタゴラス学派に教わっていたという説がある。

2:死者を蘇らせたエピソード

30日間呼吸せず、脈も打たない女性がいた。パウサニアスという医者にエンペドクレスはアドバイスを行い、その結果、女性は蘇生したという。犠牲の祭礼によって癒やしたという説もある。

エンペドクレスは自分のことを「死すべき者ではなく、不死なる神」と自称している。

3:火山に飛び込んだエピソード

エンペドクレスは医者に見放されていた女性を癒やし、犠牲の祭礼を執り行ったという。その宴席で彼は立ち上がり、エトナ火山に赴き、飛び込んで姿を消したという。サンダルが火口から吹き出されていたことから推察されたらしい。

神になったという風評を立証するために飛び込んだという説がある。一方で、火山に飛び込んだのではなく、ペロポネソスに退いて戻ってくることはなかったという説もある。あるいは馬車から落ちて死んだという説もある。

4:評議会の監督官を死刑にした話

エンペドクレスは執政官の一人から食事に招待されたが、飲み物が一向に運ばれてこなかった。エンペドクレスは腹立たしくなり、出してくれるように注文したが、招待主は評議会の監督官を待っているとして断った。

監督官は遅れてやってくると、専制支配のように横柄に振る舞ったという。酒を飲み干すか、頭に注ぎかけるか命じたらしい。エンペドクレスはその時は黙っていたが、翌日法定に告発し、招待主も監督官も有罪となり、死刑になってしまったという。これを機にエンペドクレスは民衆派となり、政治に関わるようになったといわれている。僭主政治が台頭しはじめたときに、政治的平等の教えを説いたという説もある。

「すなわちある時、季節風が激しく吹いて作物が傷めつけられたことがあったが、彼は驢馬の皮を剥いで革袋を作るように指示し、風を捉えるためにそれらを山頂や尾根に張らせた。かくして風が鎮まったとき、彼は「風を封じる人」と呼ばれたとのことである。」

日下部吉信「資料集(10)」,3P

「この呼吸を停止した女性というのは、次のようなものであったとヘラクレイデスはいう。すなわち30日間彼女は呼吸もせず、脈も打たずにいたにもかかわらず、身体を元の状態のままに保ったのである。ここからヘラクレイデスは彼のことを医者でもあれば予言者でもあるというのであり、この結論をまた同時にヘラクレイデスは以下の詩句からも引き出しているのである。

おお、友よ、褐色のアクラガス河畔の大いなる町に、

都の高みに住む人々よ。善き業に心がける人々よ。

幸いあれ。わたしは御身らにはもはや死すべき者としてではなく、不死なる神として、

ふさわしい尊敬を身に受けながら、すべての者の間を歩み行く。

リボンと華やかな冠を頭に戴いて。

華やかに咲き誇る町にわたしがいたり着く時はいつも、これらの人々に、

男にも女にも、わたしは崇め奉られる。これらの者たちは万をなして付きしたがい、

そのある者は利得にいたる道はどこにあるかと尋ね、

またある者は予言を求め、またある者はあらゆる種類の病について、

その治療の託宣を聞こうと問い求める。」日下部吉信「資料集(10)」,3P

「パンテイアという名の医者に見放されていたアクラガスの一女性を彼は癒したのであり、そのために犠牲の祭礼を執り行なったのだと、ヘルミッポスは伝えている。それに招かれた人は80名近くであったという。またヒッポボトスは、彼は宴席から立ち上がってアイトナ〔エトナ〕火山に赴き、火口に到着するや、それに跳び込んで姿を消したという。そしてそれは神になったという彼にまつわる風評を立証せんがためであったが、彼のサンダルのひとつが吹き出されて、事の次第が明らかになったという。というのは、彼は青銅製のサンダルを履くのを常としていたからである。だがこの説にパウサニアスは反論している。」

日下部吉信「資料集(10)」,5P

「ティマイオスはいう、「ところで、どうして彼は〔エトナ火山の〕火口に跳び込んだのか。その近くに居たということは一度も語られていないのに。したがって彼はペロポネソスで死んだのであって、(72)彼の墓が見出されないからといって、不思議とするには当らない。なぜなら他の多くの人の場合にもそのようなことはあるからである。」

日下部吉信「資料集(10)」,5P

「然り、確かにエンペドクレスはある時馬車から落ち、右大腿骨を骨折して死んだという話があるのだ。もし彼が火口に跳び込んで生を飲み干したとするなら、どうして今なお彼の墓がメガラでそれと指し示されるのか。」

日下部吉信「資料集(10)」,2P

「メトンが死んだあと、僭主政治が台頭し始めた。そこでエンペドクレスは内紛を止めるようアクラガスの人々を説得し、政治的平等を諭し教えたと」

日下部吉信「資料集(10)」,5P

「ティマイオスも同じことを語っているが、同時になぜこの人が民衆派になったかの理由も述べている。彼のいうところはこうである。〔ある時〕エンペドクレスは執政官のひとりから〔食事に〕招待されたことがあった。」

日下部吉信「資料集(10)」,3~4P

エンペドクレスの師弟関係、あるいは影響

1:パルメニデスの崇拝者という説がある

・エンペドクレスはパルメニデスの講義を聴いていたらしい。パルメニデスの稚児になったという説もある。

2:クセノパネスの崇拝者という説がある

クセノパネスはエレア学派の創始者ともいわれることがある人物。パルメニデスに影響を与えたと言われている。

3:アナクサゴラスの弟子という説がある

4:ピタゴラスの弟子という説がある

あるいはピタゴラスの子供であるテラウゲスの弟子であるという説がある。

さまざまな哲学者の主張を吸収していったエンペドクレスは、他人の著作から思想を盗み、自分のものとしているとして講義への参加を拒まれたことがあるという。

「テオプラストスは、彼はパルメニデスの崇拝者で、詩においてその模倣者であったといっている。というのは、かの人〔パルメニデス〕もまた自然についての論を叙事詩の形で公にしたからと。(56)しかしヘルミッポスは、パルメニデスではなく、クセノパネスの崇拝者となり、この人と親交を結び、その叙事詩を模倣したのだという。そして後になってピュタゴラス学徒たちと交わりを持ったのだと。アルキダマスは『自然学』において、ゼノンとエンペドクレスは同時期にパルメニデスの講義を聴いたが、後にはそこを去り、一方ゼノンは独自に哲学したが、エンペドクレスはアナクサゴラスやピュタゴラスの弟子となり、前者とは生き方や姿の荘重さを張り合い、後者とは自然学説を張り合ったといっている」

日下部吉信「資料集(10)」,2P

「彼は最初パルメニデスの講義を聴いた。ポルピュリオスが『哲学史』においていうところによれば、この人の稚児にもなったとのことである。だが別の人たちは、エンペドクレスはピュタゴラスの息子のテラウゲスの弟子であったといっている」

日下部吉信「資料集(10)」,7P

「彼はピュタゴラスから学んだとティマイオスは〔『歴史』〕第9巻において伝えているが、またその当時起こった学説の剽窃に係わって嫌疑をかけられ、(プラトンもまたそうされたように)講筵に列することを拒まれたとのことである。また彼自身も次のようにいってピュタゴラスに言及している。「かの者たちの中に並はずれた知識を有するひとりの男がいた。まことにその者は心の最も豊かな富をわがものとしていた。」だがある人々は、これはパルメニデスに向けていわれたものであるという。」

日下部吉信「資料集(10)」,2P

「タレスは、アルケー即ち根本物質をもって水であるとし、アナクシメネスは空気であるとし、ヘラクレイトスは火であるとしたが、エンペドクレスはこれらにさらに地を加えて、所謂四元論がその成立をみた。この四元論はアリストテレスによって継受され、中世の自然学をも支配したものである。しかし彼はさらにこれら四元或いはむしろ彼の語をもってすれば四根の結合と分離とによって生成を説明せんとしたが、このさいの結合と分離とが愛(ピロテースまたはビリア)と憎或いは争い(ネイコス)とによって成立するとみた。これは彼が賞料因のほかに運動因或いは動力因をも設定したことを意味する。そうして結合に関しては、彼は結合の割合(ロゴス)を重んじ、この割合に諸物の本質があると見て形相 因をも承認したが、この「結合の割合」という点で、彼はピュタゴラス派から影響されていたものと思われる。実に 断片一二九に「知恵の最る豊かな富をわがものとした人」とあるのは、けだしピュタゴラスのことを指していたであろう」

「文学博士鈴木幹也君の『エンペドクレス研究』 に対する授賞審査要旨」21-22P 出典

「古代ギリシアでは万物の根源(アルケー)として、タレスは水、アナクシメネスは空気、クセノパネスは土、ヘラクレスは火であるとした。その後エンペドクレスは、物質は「火・空気・水・土」の4つのアルケーから構成され、これらが拡散集合して自然界の変化が生じるとした。この論理はプラトンによって引き継がれ、アリストテレスによって「温・冷」「湿・乾」のそれぞれ対峙する2つの性質から4アルケーが成り立ち、あらゆる物性が相互転換可能であるとされ、錬金術の理論的基礎となった。」

木村隆良/新居毅人「安全な質量保存則の実験法」,5P

エンペドクレスはどんなことを言ったのか、主張は何か

【万物存在論】エンペドクレスは万物の原理、アルケーをなんだと考えたのか、リゾーマタとはなにか

リゾーマタ(rizōmata,リゾマタ):・日本語でいうと四つ根(こん)であり、万物を構成する4つの要素。火、空気、水、土の四つの根が考えられている。現代風にいえば「四元素」である。そのため、エンペドクレスの「四元素説」と呼ばれることがある。

・アリストテレスの言い方をすれば、この四つの根が「質料因」である。つまり、素材、原料である。

・四元素説は18世紀末にラボアジエが近代的元素説を提出するまで主流だったという。柴田雄次さんによると、現代的に解釈すればそれぞれエネルギー、気体、液体、個体にあたるという。

・ヘラクレイトスの火、アナクシメネスの空気、タレスの水、クセノパネスの土を合わせたような考え。彼らに影響を受けている。

・四根はそれぞれ神に例えられている。ゼウスは火、ヘラは土、アイドネウスは空気、ネスティスは水であるという。ヘラが空気で、土がアイドネウスと解釈される場合もある。

「すなわちまずは見よ,太陽(火)を──見るに明るく いたるところで熱い太陽を.

また見よ かの不死なるものを──熱く輝く光(気)にひたされたものどもを.

また見よ 雨(水)を──あらゆるものにおいて暗く冷たい雨を.

また大地(土)からは 根強く固いもろもろのものが生まれ出る.」(断片21)

「まずは聞け,万物の四つの根を.

輝けるゼウス,生命はぐくむヘラ,またアイドネウス.

そして死すべき人の子らのもとなる泉を その涙によってうるおすネスティス.」断片6

「すなわちまずは見よ,太陽(火)を──見るに明るく いたるところで熱い太陽を.

また見よ かの不死なるものを──熱く輝く光(気)にひたされたものどもを.

また見よ 雨(水)を──あらゆるものにおいて暗く冷たい雨を.

また大地(土)からは 根強く固いもろもろのものが生まれ出る.」断片21の一部

四つの根とエレア学派との関連

1:エンペドクレスも同様に、四つのリゾーマタは不生不滅であると考えている。永遠不変なもの。

2:エンペドクレスはエレア学派とは違い、真なるものが単一ではなく、多数(四つ)であると考えている。エレア学派は「有」を「分割(可分)」できるとは考えていない

・四根は永遠不動で、不生不滅、不分割だとされている。

→パルメニデスの「在るもの」とほとんど同じような性質をもっている。つまり、「在るもの」から「在らぬもの」へ変化することもなく、「在らぬもの」へと移動することもない。

→世界は四根で埋め尽くされていて、「空虚」も存在しないと主張してる。つまり、四根同士の隙間はないと考えられている。たとえば石と石の間になにもないように見えても、目に見えない空気がある。現代の科学でも、自然に真空状態(絶対真空)というものはないそうだ(人工的にも地球では作れない)。要するに、何ら物質がないような状態は考えられない。アリストテレスの「自然は真空を嫌う」でよく知られている。エンペドクレスの以下の断片からも、そのような考えがわかる。パルメニデスも同様に、空虚を認めなかった(世界は一つであり、分割できない)。

「シケリア島西岸に位置するアクラガスのエンペドクレス(c.BC.493-c.433)は、ピュシスとして土,水,空気,火の四つを挙げ,「根」rhizomaと名づけた。今風に言えば元素である。これら四つの元素は不変であり永遠であるが,互いに結合したり分離したりすることにより,事物の生成消滅が起きるのだとした。そうすると,これら四つの元素を動かす原因を別に考えなければならない。そこでエンペドクレスはこれらを結合させる原因として「愛」を,分離させる原因として「憎しみ」を挙げた。彼によれば,世界は元々はパルメニデスが考えるような単一の球体だった。だが「憎しみ」が作用したことで,まず空気が分離され,次いで火,土,水が分かれて現在の世界ができたとする。「……これらのものから,かつてあったし,現にあり,これからもあるであろうあらゆるもの,樹木も男と女も獣も水棲の魚もさてまた長命を生き,最も誉れ高い神々も生まれ出たゆえに」しかしそのうちに「愛」が働くようになると多様な事物が存在するこの世界は元の単一の球へと再結合していくと言うのである。」

古牧徳生「なぜソクラテスは逃げなかったのか:自然の探求から人間の探求へ」,3P

「ディオゲネス・ラエルティオスは「この詩句においてゼウスとは火のことであり、ヘラとは土のことである。またアイドネウスとは空気、そしてネスティスとは水のことである」と解説している。そして「これらのものは普段に交替しつづけて決して止むことがないのだと彼は言って、このような秩序は永遠であるかのように考えているのである」と言及している。つまり4つのリゾーマタは絶えまなくその位置を交替しながらも、基本的な構成要素は決して変化することがない。それが永遠の秩序をかたちづくっているのだという。」

「エンペドクレスは沸騰〔ゼシス〕とアイテールを「ゼウス」、土を「生命育むヘラ」、空気を「アイドネウス」(というのは、それは自らの光を有さず、太陽や月や星によって照らされるのだからである)、種子と水を「ネスティス」、「死すべき人の子らのもとなる泉」という。かくして万有は四つの元素から出来ており、それらの本性は対立するもの、乾と湿、温と冷によって構成されているのである。そして万有は互に対する比例関係と混合によって造り出されるのであり、部分的な転化を受けることはあっても、全体の解体は許さないのである。というのも、彼は次のようにいっているからである。ある時には愛の力により、すべては結合してひとつとなり、ある時には争いの持つ憎しみのために逆にそれぞれ離ればなれとなる。」

日下部吉信「資料集(10)」,17P

「すなわち彼が「ゼウス」というのは沸騰〔ゼシス〕とアイテールであり、「生命育むヘラ」は空気であり、土は「アイドネウス」、「ネスティス」と「死すべき人の子らのもとなる泉」はいわば種子と水のことなのである。」

日下部吉信「資料集(10)」,17P

「さらに万有の中には いささかの空虚も過剰もない.」(断片13)

四元素説はアリストテレスに引き継がれていった

アリストテレスは四根は相互に変換できると考えた。物質は「湿・乾」、「熱・冷」の4つの性質の組み合わせによって、四元素を構成するという。

湿と熱が組み合わされると空気、湿と冷が組み合わされると水、乾と熱が組み合わされると火、乾と冷が組み合わされると土(地)になるという。

それぞれの元素には「固有の場所」があり、土や水は「下」へと引かれ、、火や空気は「上」へと昇るとされている。また、空虚の存在をエンペドクレスと同様に認めていない。これら四元素の生成を導くものは天上にあるアイテールであるとされた。

【万物生成論】エンペドクレスは万物の生成をどのように説明したのか(愛と憎しみの生成原理)

Q:万物、つまり四根が不変不動不生不滅であるならば、水が消えたり凍ったり、生じたりして見えるのはなぜか。不変不動なら、なにも変化して見えないはずではないか。

A:四根以外のものが四根を変化させるから、我々の目には万物が生成しているように見える。

Q:四根以外のものとはなにか

A:「愛(ピリアー)」と「憎しみ(ネイコス)」だという。憎しみは対立と訳されることもある。愛は四根を混合させ、憎しみは四根を分離させるという。元素はお互いの場所を取り替え合っているという。愛と憎しみは、現代風にいえば「引力」と「斥力」に言い換えられることがある。

アリストテレスの用語で言えば「動力因」である。要するに、運動、生成、変化を引き起こす力のこと。

愛や憎しみという動力因によって、四根はそれぞれ位置を変え、混合したり分離したりする。その分離や結合の割合によって、水に見えたり、氷に見えたりする。水の根の割合が少なく、空気の割合が多ければ消えたように見えるが、実際には水の結合の割合が変化しただけで、水の根は消えたわけではなく、離れただけ。

このような混合や分離の「比例」によって万物の生成を説明する方法は、ピタゴラスに影響を受けていると思われている。

なぜなら、ピタゴラスはアルケーを「数の比」だと考えたから。

・混合と聞くとお互いが独立できずに混ざり合っているようなイメージになるが、実際は「併置され、触れ合っているに過ぎないイメージ」であるという。それぞれの四根は移動しているだけで、独立していて、消滅したり、完全に混ざり合ったりすることはないイメージ。

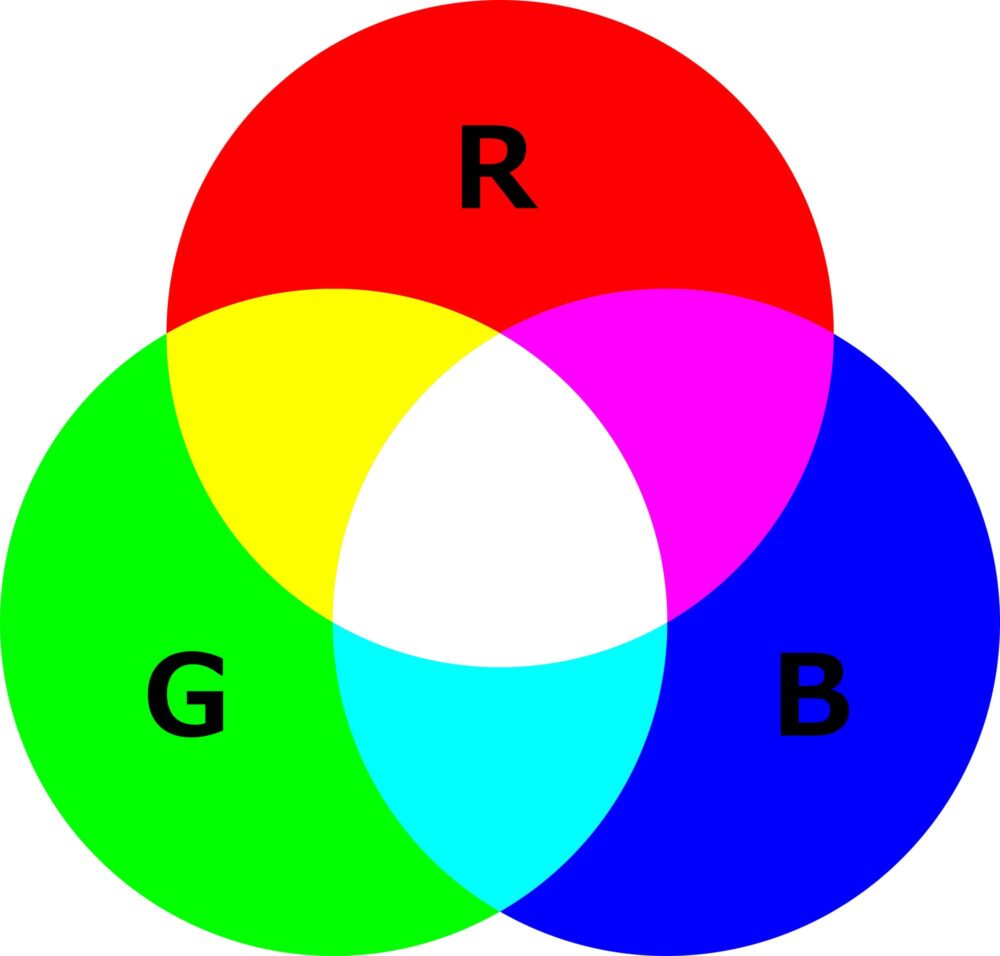

・例えるならディスプレイの色の配置のようなもの。たとえば赤と緑が隣り合わせになっていると、われわれには黄色に見える。我々には可視できないほど小さい画素の集まりだから、別々の画素として識別できない。赤と緑はそれぞれ変化していないのに、黄色に変化したように我々には見える。それぞれのリゾーマタの位置が変わることで、さまざまな変化が生じているようにみえる。

・余談になるが、エンペドクレスは色について、白、黒、赤、黄の四つの組わせによって生じるとしている。

「ある人々は、端的な生成と呼ばれるものは性質変化……..であると言い、別の人々は性質変化と生成は異なるものであると言う。つまり、万物はある一つのものであり、万物はその一つのものから生成すると語る人々であれば誰でも必然的に、生成は性質変化であり、主要な生成するものは性質変化すると語る。また、質料を一つより多くのものとみなす人々、たとえばエンペドクレス、アナクサゴラス、レウキッポスであるが、そのような人々であれば誰でも[必然的に]、それら[生成と性質変化は]異なるものと必然的に[語る]。さらにアナクサゴラスは自分が述べることに無理解であるのであるが、次のように語っている。……「知性」の「無理解」81生成することと消滅すること……は性質変化と同じだとしている一方で、他の人々同様に、元素を複数あると述べている。つまり、エンペドクレスは元素を4つとし、動かすものを含めて元素のすべてはその数を6つであるとしているが、アナクサゴラスおよびレウキッポスとデモクリトスはその数を無限としている。アナクサゴラスは「同質部分のもの」を元素に据えた。たとえば、骨や肉や髄、その他その部分が同名同義であるものがそれである。(GC.I1,314a11-20)」

アリストテレスの『生成消滅論』第1巻第1章の内容

松浦和也「「知性」の「無理解」―アリストテレスのアナクサゴラス評―」,80-81P

「エンペドクレスは万物の元として、火、空気、水、土の四元を措定し、これらはそれぞれ分割することはできるが独立で、他から導出することができないものとした。生成、消滅、変化という現象は四元の混合の割合の変化と看做された。すると、混合の割合の変化をもたらすものは何かというおなじみの疑問が顔を出す。一元論をとったミレトス派の自然哲学者たちは、変化をもたらす原因をもアルケー(元のもの)に封じ込めることができた。たとえばアナクシメネスにとっては、アルケーとしての空気は、万物の元であると同時に変化原因そのものでもあった。しかし万物の元として四元を措定したエンペドクレスにとって、変化原因を四元の中に措定することは大変困難であったと思われる。なぜならば、四元のどれか一つの中に変化原因を求めると四元の等価性と矛盾し、さりとて四元の中に等しく変化原因を求めるとこれら四元の中にある変化原因の間の角逐を司るメタレベルの原因を求めなければならぬという無限退行に陥るからである。そこでエンペドクレスは四元とは別に変化原因を想定しなければならなかった。エンペドクレスが想定した変化原因は、〈愛〉と〈争い〉である。それは今日の言葉では引力と斥力といいかえてもよいだろう。愛のみがあり争いがないとき、四元は完全に一体化し、争いのみのときは四元は完全に分離する。通常は愛と争いのせめぎ合いにより、四元はさまざまな結合の仕方をする。「そして、これら四元はたえず交替をやめることがない。ときには愛によって、すべてが結合して一つになり、ときにはまた争いの敵意によって、おのおのは四散する」かくしてここに、不変なるものとして、四元とは異なるものがあるという明確な言明がなされることになった。エンペドクレスによってギリシャ自然哲学の中にもたらされた多元論の真の意味は、万物の元として等価的な四元を想定したことよりもむしろ、質的に異なる不変なるものの存在を示唆した点にこそあったというべきだろう。エンペドクレスの思想は、表面的にはパルメニデスとヘラクレイトスの折衷案的な趣きから脱していないが、理念的に異なる「不変なるもの」の共存を認めた点で、アリストテレスの四原因説の先駆をなすとともに、初期条件と運動法則で変化を説明しようとするニュートン力学の萌芽ともいえるのである。」

池田清彦「構造主義と進化論」,25-26P

「ヒッポクラテスは、われわれの知る限り、元素は混和すると唱えた最初の人である。・・・そしてこの点で彼はエンペドクレスと異なるのである。この人もヒッポクラテスのいうのと同じ元素からわれわれも、そしてまた地上に存する他のすべての物体も出来ているというが、しかしそれらは〔彼の場合には〕互いに混和し合うのではなく、微細部分ごとに並置され、触れ合っているに過ぎないのである。」

日下部吉信「資料集(10)」,17P

コラム:四根が動力因でもあるという説

・従来は、四根が動力因ではなく、受動的な存在とみなされていた。つまり、動力因は愛と憎しみの2つであり、四根は運動の原理をもたないと考えられていた。

→鈴木幹也さんによれば、アリストテレスの影響によって、ギリシア語の単語を「過去分詞」に訳出する傾向が専門家にはあるが、本来は「自動詞」を使って訳出するべきだという。鈴木さんいわく、愛と憎しみは四根を動かす動力員ではなく、運動の方向を規定するものにすぎないと解釈している。つまり、四根自体が動力因をもっているという解釈である。

このアルケー自体が動力因をもっているという解釈は、後のデモクリトスなどにもみられる。

「このようにして,四根の空間的な運動を描く表現8例のうち,7例に受動の意味あいはなく,例外的である断片22の……にしても,これを自動の意味に解釈することが可能であり,しかも賢明であるから,Empは四根を独力で自発的に動くものとみ,その活動をもっぱら自動的な動詞によって表現していたものと解されるのである.ここに,問題の対句のrl。……を直接再帰の自動の中動相とみる一つの根拠がある.」

鈴木幹也「エンペドクレス序説:断片17.8行のφορευμεναの相」,26P

「Emp.の四根は活動力のない原質ではなく,活動力のある原質である.愛と憎は(四根の運動に関しては)四根を動かす動力因ではなく,ただその運動の性質を,つまり結合するように動くか分離するように動くかその運動の方向を,規定するものにすぎないのである」

鈴木幹也「エンペドクレス序説:断片17.8行のφορευμεναの相」,29P

一元論と多元論

一元論(英:monism):・一般に、事象の哲学的説明において、唯一の究極的な存在、原理、概念、方法などを考える立場や傾向をいう。

多元論(英:pluralism):・一般に、哲学的な事象の説明で、二つ以上の究極的な存在、原理、概念、方法などを考える立場や傾向をいう。

・今まで見てきた古代ギリシアの哲学者のほとんどは一元論的な傾向があった。

例えばタレスは水、アナクシメネスは空気、アナクシマンドロスは無限(無限定なもの)、ピタゴラスは数など。パルメニデスも進むべき道としては、「在るもの」がただ一つあると考えている。ドクサ(臆見)の道としては、火と土という多元論を持っていた。

・一元論的に万物の存在(質料因)と生成(動力因)を両方説明しようとしたのがミレトス学派だといえる。例えば水は質料因でもあり、動力因でもあるとタレスは考えている。ただし、このような不動であると同時に動くものであるというような考えを「矛盾」と捉える人達が出てきた。それがヘラクレイトスとパルメニデスである。どちらか一方のみを重視していく。

・ヘラクレイトスは不動のものはなく、万物は流転していると考えた(ただし万物は流転するという法則、ロゴス自体は不動だと考えた)。→生成を重視

・パルメニデスは不動のもののみがあり、万物が流転しているようにみえるのは臆見(ドクサ)によるものだと考えた。→存在を重視。

このような存在の原理と生成の原理の調停を最初に試みた人々を「多元論者」と呼ぶ。矛盾しないようにどのように存在と生成を説明するのかが重要になる。

エンペドクレスは存在の原理としては不変不動、不生不滅というパルメニデスの立場を受け継ぎつつ、存在の原理とは独立して生成の原理として「愛と憎しみ」を持ち出してきた。

もともとは「一つのもの」であったアルケーが、「愛と憎しみ」によって四根(リゾーマタ)になり、さらにリゾーマタの混合の割合によって万物、つまり「多のもの」が生成していく。

小坂さんによれば、多元論者に共通しているのは不生不滅の多なる「有」を実在とし、相互の結合と分離によって世界における生成を機械的に説明していることだという。ただし、二項対立物の単なる折衷または並列に終わってしまっているという。

・アルケーが四つだからエンペドクレスは多元論であるといえる。それに加えて、四つの根のほかに動力因として「愛と憎しみ」という独立した別の要素を持ち出してきたという点が評価されている。

たとえば後で出てくるアナクサゴラスは、存在の原理としてのアルケーは無限の種子(スペルマタ)、生成の原理として別に精神(ヌース)があると考えていく。さらにデモクリトスは存在の原理として無数の原子(アトム)があり、この原子自体が運動の原理も備えていると説明していく。

存在の原理と生成の原理をいかに調停するかがギリシア哲学では重要になっていく。説得力のある説明の問題。エンペドクレスやアナクサゴラス、デモクリトスなどが挑戦していく。プラトンは「イデア」という考えで、調停しようとした(現象界では変化しているように見え、イデア界では不変。理性によってイデアは認識可能)。カント(1724-1804)はイデアのようなものは人間の理性によって認識することは不可能だと主張した(批判哲学)。ヘーゲル(1770-1831)は弁証法によって認識することが可能だと主張した。

宇宙生成論

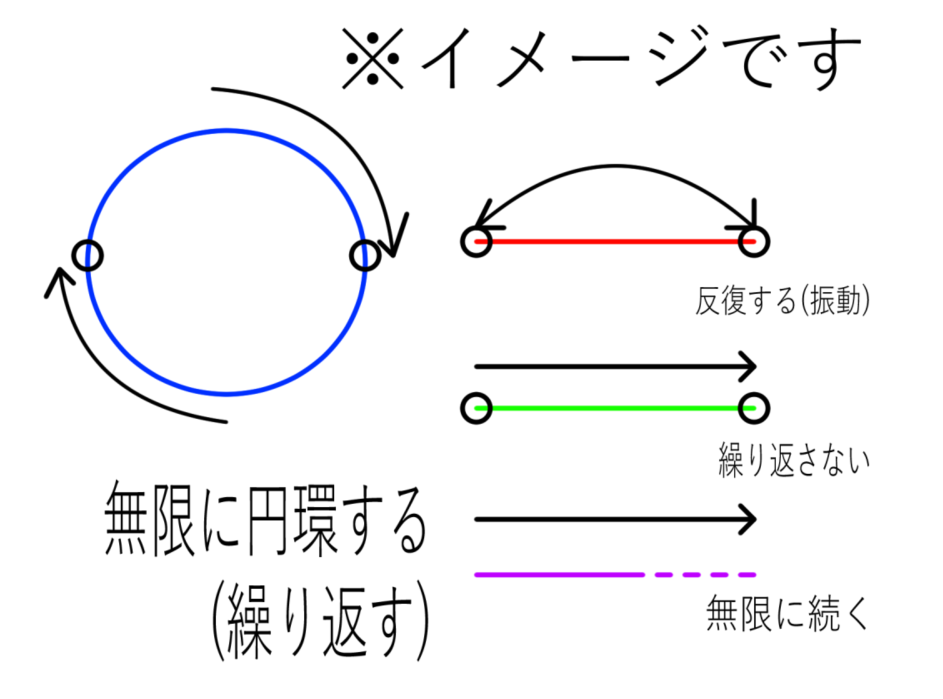

四つの時期の円環運動

・エンペドクレスは4つの時期によって世界は永遠に生成されていると考えた

愛が完全に支配する時期:四根は愛によって集合し、四根が渾然一体となって球体(スパイロス)となっている状態。愛は球体の内部に、憎しみは球体の外殻部にある。→パルメニデスの「球(在るもの)」の影響か。

- 憎しみが侵入する時期:憎しみが球体内部に侵入し、愛は外殻部に脱出する。

- 憎しみが完全に支配する時期:四根は離散し、火は火、空気は空気、水は水、土は土同士で集結して、この順に四層の同心球的な状態となる。愛は外殻部のまま。

- 愛が侵入する時期:愛が球体内部に侵入し、憎しみは球体の外殻部に脱出する。

エンペドクレスによると、今の地球は②の「憎しみが侵入する時期」だという。火は同じ火だけではなく、水や風、土とも結合する時期だと言える。③になると同じ根とのみ結合するようになっていく。

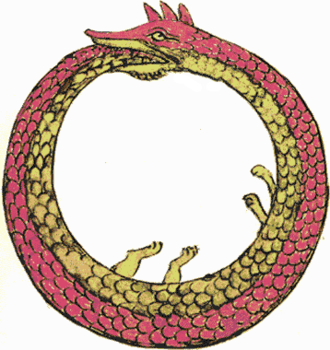

エンペドクレスの宇宙観は、愛と憎しみの絶え間ない覇権の争いにより、4つの時期を順次に巡り、永遠の円環運動を繰り返すとされている。

世界はスパイロス(球体)だった

・四根は最初は一つの球体(スパイロス)だったというのがポイント。球体から四根に分割していくのであり、この可分という点はパルメニデスの考えと対立する点。

・球体が愛と憎しみによって、一のもの(球体)から多のもの(四根)になり、他の物から一のものへと戻るという生成を永遠に繰り返すということ。そしてこの永遠に繰り返すということ自体は永遠不変であり、不動であるという。

→ヘラクレイトスのパンタ・レイ、つまり万物流転という法則(ロゴス)自体は永遠に不動であるという考えと類似している。「事物は、みずから発生してきたところの元のものへ、もう一度帰っていくのが定めである」と言ったアナクシマンドロスと「循環」という展で類似している。

動植物はどのように生成されるのか

「自然」や「偶然(偶運)」によって生成されていくという。それぞれ魂をもたない四つの根が、ぶつかりあったりすると、それぞれが固有の仕方で結びつくという。知性でも神でもなく技術(因果関係)でもなく、偶然によって機械的に結合と分離を繰り返し、万物が生成されていく。特に生成の「目的」は考えられていない。

・エンペドクレスによれば、まずは空気が最初の球から分離され、周辺に広がるという。次に、火が吹き出す。順に土、水が分かれてきて現在の世界(大地)ができたという。

次に植物ができ、植物から動物のパーツができ、さらにパーツがランダムに集まっていろいろなものができ、繁殖がうまくいったものだけが動物となって存続したと考えたそうだ。他にも筋肉は火と土が水の2倍の混合、骨は水と土が2、火が4の割合など説明している。

他にも、太陽は火ではなく、火の反射像といったり、月は空気が固まったものであり、光を太陽から得ているといった説明を行っている。我々のいる地上は悪に満ちているが、月より上は清浄だともいっている。これはおそらく愛が最外殻まで追いやられている過程だからだろう。

「エンペドクレスは古代ギリシャの有名な自然哲学者ですが、やはり〈変わる〉という考え方をとっています。まず地球(大地)ができ、植物ができ、そこから動物のパーツができ、さらに、パーツがランダムに集まっていろいろのものができ、その中から、繁殖できてうまくいったものだけが動物となって存続したと考えました。これはかなりおもしろい考え方だと思います。ただし、これも実証的ではなく、単なる憶測にしかすぎません。」

長谷川眞理子「進化学の系譜博物学とダーウィン以後の生物学」,424P

「エンペドクレスによると,最初,これらの四元素は完全に結合して球体をなしていた.しかし,そこに憎が入り込み,しだいに憎が支配的になって,四元素は完全に分離してしまうが,やがて愛がふたたび力を得て,またもとの結合状態にもどる.世界はこのような四つの時期──①愛の支配する時期,②憎が侵入する時期,③憎が支配する時期,④愛が再来する時期──に分かれながら永遠に繰り返す.そしてエンペドクレスは,現在は②の時期,すなわち憎が侵入し,しだいに支配的になっていく時期にあたる,と考えていた」

小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」,40P

「まず何よりも気にかかるのは、<愛と憎>という二元論的対応構造を示す用語である。この用語は、いささか唐突で恣意的かもしれないが,古代ギリシアの哲学者エンペドクレスEmpedoclesの宇宙生成説を連想させないであろうか。この哲学者によれば,宇宙のあらゆる現象は,地,水,火,風といった四根の,愛と憎による離合集散によって説明されるのだ。因みに,終末論を根幹にすえた彼の宇宙生成説の4つの時期を列挙してみれば、下記のようになる。1愛が完全に支配する時期には,四根は愛によって集合し,四根が運然と一体をなす球体,スパイロスの状態となり,このとき愛は球体の内部に、憎は球体の外殻部にある。2憎の支配の伸長時には、憎が球体内部に侵入するのに対し,愛は球体の外殻部に脱出する。2僧が完全に支配する時期には、四根は憎によって離散し,火は火,空気は空気,水は水,土は土どうし集結して外側からこの順に配列した4層の同心球的集塊をなす球体の状態となり,このとき僧は球体の内部に,愛は球体の外殻部にある。4愛の支配の伸長時には,愛が球体内部に侵入するのに対し,憎は球体の外殻部に脱出する。エンペドクレスの宇宙は、愛と憎の間断のない争覇によって,これら4つの時期を順次に辿り、永遠の円環運動を繰り返すのである。」

萩原真一「イェイツの超自然的風」148-149P

「そうすると,これら四つの元素を動かす原因を別に考えなければならない。そこでエンペドクレスはこれらを結合させる原因として「愛」を,分離させる原因として「憎しみ」を挙げた。彼によれば,世界は元々はパルメニデスが考えるような単一の球体だった。だが「憎しみ」が作用したことで,まず空気が分離され,次いで火,土,水が分かれて現在の世界ができたとする。」

古牧徳生「なぜソクラテスは逃げなかったのか:自然の探求から人間の探求へ」,3P

「アクラガスのエンペドクレスは、元素は四つあるとする。すなわち火、水、アイテール、土がそれ

である。そしてそれら〔を結合させ、あるいは分離させる〕原因が「愛」と「争い」である。〔まず最初に〕空気が元素の最初の混合から分離されて周辺に広がったと彼はいう。空気の次に火が噴き出

したが、他に行き場所を見出せず、空気の周りの密集帯から上に噴出した。他方大地の周りを回転す

る二つの半球があり、その一方は全体として火から出来ているが、他方は空気と少量の火からなる混

合物である。この後者を彼は夜と考えた。運動の発端は密集体が〈そのある部分〉で降り下ってくる

火と出遭ったことから引き起こされた。太陽は本性的には火ではなく、水面に映える反射に似た火の

反射像に他ならない。しかし月は火によって切り離された空気からそれ単独でなり立っていると彼は

いう。すなわち空気が雹のように固まったものなのである。そして月は太陽から光を得ている。支配

的部分は頭でも胸でもなく、血液中にある。したがって身体中のどの部分にそれ(支配的部分のこと

を彼は考えている)がより多く撒かれているかで、人間は〔それぞれ〕その部分で優るという。」擬プルタルコス(『雑録集』10[Dox.582])

「火、水、土、空気、これらはすべて自然と偶然によって存在し、それらのいずれも技術によって存

在するのでないと彼らはいう。そしてまたそれらにつづく諸物、すなわち大地や太陽や月や諸星につ

いても、全く魂を有さない〔生命のない〕それら〔火、水、土、空気〕によって造られているのだと。

それぞれがそれぞれ有する能力の偶運によって運ばれ、ぶつかり合ったりすると、それぞれがそれ固

有の仕方で結びつくのであり、熱いものが冷たいものと、あるいは乾いたものが湿ったものと、軟ら

かいものが硬いものと、また反対のものの偶然的な混合によって必然的に混和される限りのすべての

ものが結びつくのであって、そのような仕方で、またそれらのものに基づいて、このように天界全体

と天界の内にあるすべてのものが生み出されたのであり、またそれらから全季節が生まれると、動物

や植物の一切が生み出されたのであるが、これらは知性によるのでもなければ、何かある神的存在に

よるのでもなく、また技術によるのでもなくして、むしろ今われわれが語ったもの、すなわち自然と

偶然によるのだと彼らはいうのである。」プラトン(『法律』X889B‐C)

「ちょうどエンペドクレスが、われわれのいる場所はすべて悪に充ちており、悪は大地の周辺領域か

ら延びて月にまで達しているが、それより先には及んでいない。なぜなら月より上の領域はすべてよ

り清浄だからであるといっているようにである。ヘラクレイトスもまたそのような考えであった。」ヒッポリュトス(『全異端派論駁』I 4,3[Dox.559])

他の主張

1:感覚とはそれぞれの「孔」に適合することによってなされると主張している。

たとえば視覚については、眼の中に「火」があり、目の穴から火のようなもの(光線)を主体的に放射し、見られる対象に届くことによって可能だとされている。火は微細であるため、眼の他の水、空気、土のアルケーを通り過ぎることができるという。

一方で、「流出物」によっても視覚を説明している。たとえば色は物体から何かが流出することによって生じるとされている。色は元素の数と等しく、白、黒、赤、黄だとされている。孔に流出物が適合していることで、感知されるという。

2:磁石に関する説明

磁石が鉄を引き付ける理由を「流出物」を使って説明している。

磁石にも鉄にも孔があるという。磁石の孔から流出物が出てきて、鉄の穴の上の空気を追い払うという。そして鉄の穴から流出物が流れ出てきて、鉄もまた流出物と一緒についていき、磁石と引き合うのだという。

多くのものが相互に流出物と対応しあった孔をもっているらしい。磁石は鉄に対応した孔をもっていた、ということになる。

「一方、外送理論では、観察者の眼からある種の視覚光線が送り出され、見られる物体を照らすことで視覚が生じると考えられた。紀元前5世紀のギリシアのエンペドクレス(B.C.444頃)は、愛の女神アフロディーテが、土、水、空気、火の四元素を愛のリベットでつなぎ合わせて眼を作り、宇宙の最初の炉の火で眼の火を灯し、それを眼球に閉じ込めたと考えた。眼の中へ通じる通路が用意され、眼は美しい内部の火を眼の水を通して外の世界へ送り出せるようになり視覚が生まれた(Nordlund49‒50;ザイエンス33;小池126‒27)。エンペドクレスの叙事詩『自然について』(田中59‒60)では以下のように描かれている。シェイクスピアにおける視覚115ひとは嵐の夜をおかして外に出かけようと思うと提燈を用意し燃える火の焔をつけてともす――どんな風でもふせげるように角板をしっかりとはめこんで。それは吹きつける風の息吹を払い散らすけれども、光はいっそう微細であるだけに板をとおして外につきぬけ疲れをしらぬ光線によって敷居を越えてかがやく。ちょうどそれと同じようにかのとき原初の火は薄い布地のような被膜の中に閉じこめられつつまるい瞳にひそみかくれたが、その膜にはいくつもの精妙な孔があけられ通されてあった。それらは瞳のまわりにたゆとう深い水を蔽いさえぎったけれども、しかし火はいっそう微細であるだけにそこを通りぬけた。・・・これらのものから女神アプロディテは疲れ知らぬ眼をかたちづくった。アプロディテは[眼を]愛の絆でかためてつくった。」

松浦芙佐子「シェイクスピアにおける視覚」114-115P

「しかしまた時には見られるものから出てくる流出物によって見るとも主張している」と付け加えている。ある流出物が〔対象から〕流れ出てきて視覚にぶつかるが、それが視覚の孔にそれと対応していることによって適合するとき、流出物がその中に入り、このようにして視覚が生じるというわけである。プラトンもまた『メノン』の中でエンペドクレスのものとしてこの説に言及しており、その説に基づいて色を、物体からの流出物が視覚と適合関係にあることによって感知されるものと規定している。」

日下部吉信「資料集(10)」,66~67P

「エンペドクレスは〔視覚を〕光線によるとも剥離像によるとも解釈しているが、より多く後者の解釈に傾いている。というのも、彼は流出物といったものを認めているからである。」

日下部吉信「資料集(10)」,39P,アエティオス(『学説誌』IV 13,4[Dox.403])

「肉は等しい割合で混合された四元素から生み出され、筋は火と土が二倍の水と混合されることによ

って生じ、動物の爪は筋が空気と出合った際に冷やされることによって生み出され、骨は水と土が二、

火が四からなるとエンペドクレスはいう。土の中にこれら諸部分が混合されることによってである。

また汗と涙は血液が溶解し、より微細になるために染み出すことによって生じるという。」アエティオス(『学説誌』V 22,1[Dox.434]

「ヘラクレスの石〔磁石〕について。なぜそれは鉄を引きつけるのか。エンペドクレスは双方からの流出物によってであって、石の孔が鉄の流出物と対応し合っているために鉄は石に向けて運ばれるのだという。すなわち、石の流出物が鉄の孔の上の空気を追い払い、それらを蔽っているものを移動させるのである。そしてそれが取り除かれると流出物が一挙に流れ出、鉄もそれについて行くのである。鉄からの流出物が石の孔へと運ばれるとき、それはそれら〔の大きさ〕が孔と対応し合っており、孔に適合するからであるが、そのとき鉄もまた流出物と一緒について行き、一緒に運ばれるというわけである。だが人は、たとえ流出物に関することは承認するとしても、一体どうして石は自分の流出物について行かないのか、そしてどうして鉄に向かって動かないのかという点をさらに問題にしたいと思うであろう。」

日下部吉信「資料集(10)」,39P,アレクサンドロス(『問題集』II 23 p.72,9)

アリストテレスからの批判

愛が万物を結合させ、憎しみが分離させると言いながら、一方では愛が万物を分離させ、憎しみが結合している面があるという。

たとえば第3の時期において憎しみが支配する時、四根はそれぞれ同じ根同士で結合すると述べている。第四の時期において愛が侵入するとき、それぞれ結合していた四根を分離させ、一つへと結合する。

また、アリストテレスはエンペドクレスが詩を用いて自然哲学を表現したことを批判している。「曖昧な語では語らぬこと」として批判している。「海は『大地の汗である』といって、何かいっぱしのことをいったかのように思っている人がいるとするなら、同様に笑うべきことである」とエンペドクレスを批判している箇所もある。

小坂国継さんによれば、エンペドクレスは本来説明すべきものを何一つ説明していないという。

愛と憎しみが動力因だと仮定して、愛と憎しみはどこから生じるのか、なぜその2つの対立的な原理を考えなければいけないのか、というようなことを説明していない。

→原因から結果を考えるのではなく、結果から原因を考えているという。万物は生成しているように見える、その原因はおそらく愛と憎しみだろう、というように。エンペドクレスの手法は「デウス・エクス・マキナ(機械仕掛けの神)」であるという。解決困難な局面に陥った時、絶対的な力を持つ存在(神)が現れ、解決に導くという意味。ここでいう神が「愛と憎しみ」にあたる。自然科学としてはまだ十分ではない要素がみられる。アリストテレスもデウス・エクス・マキナは褒められた解決方法ではなく、必然性を持った因果関係に基づいて導き出されるべきだとこの手法を批判している。

「またエンペドクレスのように、海は「大地の汗である」といって、何かいっぱしのことをいったかのように思っている人がいるとするなら、同様に笑うべきことである。なぜならこのようにいうのは、詩作にとってなら恐らく満足も行くであろうが(というのは比喩は詩作に属することだから)、自然の認識にとっては不十分だからである。」

日下部吉信「資料集(10)」,14P →アリストテレス(『気象論』B 3. 357 a 24)

「第二は固有の語でもって語ることであり、・・・第三は曖昧な語で語らぬことである。だがこのことは反対のことが意図されていない場合のことである。その反対のことというのは、語ることが何もないのに、何ごとかを語っているかのように見せようとするときに、人々がやることである。例えばエンペドクレスのごとき人々は詩作においてそのような類のことを語っている。すなわちそれは長く回りくどいものであることによって人を欺く。そして聞き手は、ちょうど大衆が予言者のもとでなるような、そのような状態に陥るのである。というのも予言者が曖昧なことをいうとき、彼らはなるほどとうなずくからである。例えば「クロイソスはハリュス河を渡るなら、大いなる王国を滅ぼすであろう」といったのがそれである。」

日下部吉信「資料集(10)」,14P →アリストテレス(『弁論術』Γ 5. 1407 a 31)

「古代ギリシアの時点で既にこの手法は批判されている。アリストテレスの『詩学』において、デウス・エクス・マキナは褒められた解決方法ではない、とされている。アリストテレスは、演劇の物語の筋はあくまで必然性を伴った因果関係に基づいて導き出されていくべきであるとし、行き詰った物語を前触れもなく突然解決に導いてしまうこのような手法を批判している。」

(出典)

「しかし,それは,本来,説明すべきものを何一つ説明してはいない.どうしてもともと独立している元素と元素が相互に結合したり分離したりするのか.もしそれが愛と憎しみに因るのだとすれば,その愛と憎しみはいったいどこから生ずるのか.どうして愛と憎しみという二つの対立的な原理を考えなければならないのか.おそらく,こうした素朴な疑問にエンペドクレスは満足な答えをあたえることはできないであろう.彼の考えは順序が逆転している.本来は,原因から結果が導出されなければならないのに,反対に,結果から原因が推論されている.元素自身はいかなる変化の原理も有しないとすれば,現実に見られる変化は何か元素の外に初期ギリシア哲学者の実在観(小坂)−41−あるものによって説明されなければならない.それは質料因の外に運動因をみとめることである.しかしそうした運動因はその存在の根拠をどこにも──それ自身の内にも,それ自身の外にも──見出すことはできない.というのも,もともとそれは窮余の一策にすぎなかったからである.つまりは一種のデウス・エクス・マキナであった.そしてこうした欠点は,大なり小なり,どの多元論者の思想にもみとめられる.」

小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」,40-41P

社会学との関連

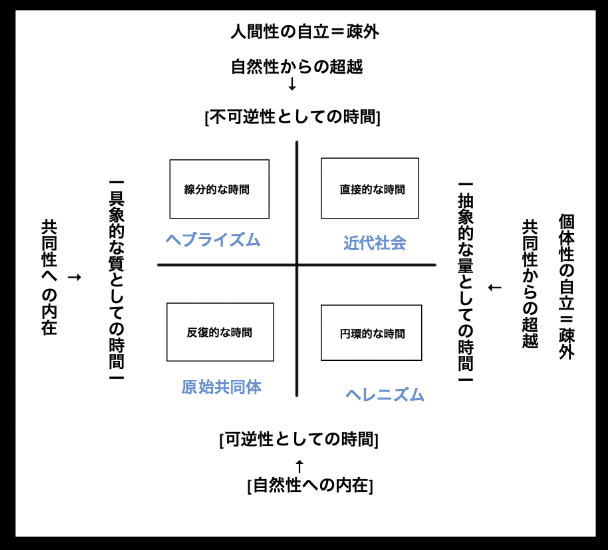

円環する時間

円環的な時間:・循環するものとして時間を考えること。始めと終わりが区別されないような時間。もし始めと終わりが区別されれば、線分的な時間となる。もし終わりがなく、無限に伸びていけば、直線的な時間になる。

円環とは一般に、まるい環(わ)のこと。よくウロボロスのイメージで円環が説明されている。

・「円環的な時間」のイメージは生得的に人間がもっていたものではない。

見田宗介(真木悠介)さんによれば、「円環的な時間意識はギリシャ民族に生得的なものではなく、歴史的な発展の局面において発生してきたもの」だという。

ここで重要になるのは、いつ頃、どんな状況で「円環的な時間意識」が発生してきたかということ。

見田さんによれば、最初の円環的な時間のイメージとして知られている表現はアナクシマンドロス(紀元前610~紀元前547年頃)によるものだという。

彼は「事物は、みずから発生してきたところの元のものへ、もう一度帰っていくのが定めである。なぜならもろもろの事物は、みずからの不正のために、時間(クロノス)の秩序づけに従って、相互につぐないをして満足させあうからである。」という断片を残している。

次に、ピタゴラス(紀元前570~紀元前496年頃)の「出来事がある周期の中で回帰する」という言葉がある。

ピタゴラス学派ではオルフェウス教の霊魂不滅説、輪廻転生説が影響力をもっていたという点もポイントになってくる。

「そして円環する時間のイメージをいっそう明確に把持したのは、『出来事がある周期のなかで回帰する』ことをおしえたピュタゴラス学派の人びとであり、アナクシマンドロスらのミレトス学派とピュタゴラス学派双方の発想をうけたエンペドクレスのつぎのような表現において、円環する時間のイメージは完成される。一つのものと多のものが時の円環のまわるにしたがって優勢を占める。」

真木悠介「時間の比較社会学」166-167P

エンペドクレスにおける円環的な時間

エンペドクレス(紀元前493~紀元前433年頃)の時代では、「一つのものと多のものが時の円環のまわるにしたがって優勢を占める」という言葉がある。真木悠介さんによれば、エンペドクレスはミレトス学派とピタゴラス学派の両方に影響を受けており、この時期に「円環する時間」のイメージが完成するという。

エンペドクレスは熱心なオルフェウス教徒だったというのもポイント。ピタゴラスの弟子、あるいはピタゴラスの子供や他のピタゴラス学派の弟子だという説もある。

・エンペドクレスは一のものから多のものへ、多のものから一のものへという、円環する時間として世界を語っている。この円環は永遠に止まることがないと考えられている。

世界の生成には4つの時期があり、その時期をひたすら繰り返して循環するものだと考えられている。今は2つ目の時期(憎しみが球に侵入する時期)にあたるとされている。愛が中心にある球から憎しみが中心にある球へ、そしてまた愛が中心にある球へと繰り返していくイメージ。

「時の巡りくるにつれて、これらのものは交互に優勢となり、互いの内へと滅んで行っては、また定めの順にしたがって成長してくる。なぜならただこれらだけがあるのであって、互いに駆け抜け合って、人間になったり、他の種族の動物になったりするのだから。ある時には愛によって集まって、ひとつの世界となり、ある時には争いの憎しみによってまた再び離ればなれとなる、すべてがひとつに合体して、すっかり平伏するその時まで。このように多なるものから一なるものが生じるのを習いとし、そしてまた逆に一なるものが分かれて、多なるものが出てくる限りでは、その限りでは、それらは生成しているのであって、永続する生涯はそれらにはない。だがそれらが絶え間なく交替しつづけて決して止むことがない限りでは、その限りでは、それらは円環をなして常に不動のものとしてあるのだ。」(断片18)

当時の時代背景

1:アナクシマンドロスが生きた時代は、ソロン(前639~前559、都市国家アテネの政治家であり立法者)の改革の時代だった。ソロンの時代は部族社会(ゲマインシャフト)の解体期だったという。イオニア地方の都市国家であるミレトスやキオスでは内乱や階級闘争の時代であり、貴族たちとそうでないものたちとの殺し合いが起こり、氏族たちの(私的な)仇討ちによる対立が横行していたという。そうした状況を改善するために、客観的なシステム、基準が求められるようになっていた。そこで考えられたのが客観的、抽象的な「法」であり「時間」であるという。更に重要なのは、ミレトス学派を生んだイオニアという地は、「鋳貨」の流通の発祥の地だったということである(前700年頃)。ソロンの改革では「金権制」が定められ、財産のある平民が国政に参加できるようになったり、市民全員が参加する民衆裁判などが定められたりした。こうした制度は「民主化」につながったという。イオニアはピタゴラスが生まれた地であるというのもポイント。

2:ソロンの改革の100年後のクレイステネスの改革(前508年)において、民主政は確立し、旧来の血族的な部族制が徹底的に解体されていった。クレイステネスはアテネの政治家。機械的に地域割りされた10新しい部族を、全国土を100ないし200の区(デモス)に割り当てたという。ウォーカーいわく、「これ以上に人為的で不自然な組織を考え出すことは、全く人間の知恵を超えたこと」らしい。各部族50人の評議員からなる五百人評議会が設けられる。直接民主制。ただし、市民は成年男子のみであり、外国人や女性、在留外国人などには参政権がまだ認められていない。

また、太陰太陽暦から「1年がそれぞれ36日ないし37日からなる10の『期』に変えたらしい(暦の抽象的な合理化)。

エンペドクレスの輪廻転生思想

クレイステネスの改革ちょうど後あたりの時期に、エンペドクレスは生まれ、また活躍するようになったといえる。

・円環的な時間の意識はミレトス学派の影響や、ピタゴラス学派のオルフェウス教の輪廻転生の影響もある。

断片117の一部(『自然について』ではなく『浄め(カタルモイ)』の著作)

「私はこれまでかつて一度は少年であり 少女であった、 藪であり 鳥であり 海に浮び出る物言わぬ魚であった…..」

『浄め』のストーリーは、輪廻転生の思想が中心となっている。ダイモーンがアイテールという高きところに住む不死なる神々として生まれ変わることができることを説くという内容。どのようにしてかというと、純愛のカタルシスに徹することで可能だという。

ダイモーンは地上の物を管理しつつ住み着いているらしい。一般には、人間と神の中間のような存在。エンペドクレスでいうとダイモーンは「不死の魂」であり、神によって罰せられた魂だという。魂はさまざまな身体(死すべきもの、魚、人間、植物など)へと転生しながら、さまよいながら永遠(1万周期の三倍)に生きていくという。エンペドクレスでいう神は一なるものであり、愛が支配している世界の統一性、球の状態の比喩表現という解釈がある。

要するに、罰せられたダイモーンが地上で償うことによって、また天へと戻り、本来の地位と場所を取り戻すという話。その過程が輪廻転生だという話。オルフェウス教団に送るために書いたとされている。

重要なのは、ギリシャの円環的な時間の意識は輪廻転生のような「因果応報の教え」とは少し違うということ。

・オルフェウス教における輪廻転生:人生が終わった後、霊魂から肉体が離れ、ハーデースの冥府に下って審判を受け、生前の善い行い、悪い行いに応じて別の人間や動物の肉体のうちに再び宿るという説。

→古代における「くりかえす逆転の反復、対極間を振動することの連続」、つまり「反復する時間」に近い。生死の反復する時間。

・ピタゴラスにおける輪廻転生:出来事がある周期をもっていわば機械的に回帰する。

→オルフェウス教の時間と同じように「繰り返す」ものではあるが、反復というより循環的で円形的。ギリシャでは円形は「無限」を表すイメージでもあった。貨幣も同様に、「富には限りがない」とソロンがいったように、無限の性質をもっている。

・オルフェウス教とピタゴラス教団の時間意識には違いがある。オルフェウス教の「具体的、非数量的な時間意識」と、ヘレニズム文明的な「数量的・抽象的・無限的な時間意識」が合わさり、ピタゴラス的な時間意識(円環としての時間意識)が生まれたのではないか。

→さらにこの「円環」という要素が「直線」としての時間に変わっていくと、数量的・不可逆的な時間意識、つまり近代的な時間意識に変わっていく。

「なぜなら、わたしはすでに一度は少年であり、少女であり、藪であり、鳥であり、海に浮かび出る物いわぬ魚であったがゆえに。」

ヒッポリュトス(『全異端派論駁』I3),日下部吉信「資料集(10)」,79P

「ダイモーンもまた罪を犯し、間違いを犯せば、償わねばならないとエンペドクレスはいう。

すなわち、アイテールの力は彼らを大海へと追いやり、

大海は大地の面へと吐き出し、大地は輝く太陽の

光の中へ投げ捨て、そして太陽はアイテールの渦の中に投げ捨てる。

それぞれが他から彼らを受け取るが、すべてが彼らを忌み嫌う。

そしてこのことは、このようにして罰せられ浄められて、再びその本来のあり場所と地位を取り戻

すまで、つづくのである。」プルタルコス(『イシスとオシリスについて』28 p.361 C),日下部吉信「資料集(10)」,78P

「だがエンペドクレスはその哲学の冒頭において、

ここにアナンケー〔必然の女神〕の託宣がある。それは神々の太古の定め、

過ちによって自らの手足を殺生の血で穢した者あれば、

永生の命を得ているダイモーンといえども、

至福の者から離れて、一万周期の三倍さまよわねばならぬ。

われもまた今はかかる者らのひとり、神のもとより追われたる者にして放浪の身

と宣いし、彼だけでなく、彼を始めとして、われわれのすべてが、この世においてはさすらい人であ

り、異邦人であり、亡命者であることを教えているのである。・・・ 魂は神の布告と法によって追放さ

れた亡命者であり、〔この世を〕さまよっているのである。」プルタルコス(『亡命について』17 p.607 C),日下部吉信「資料集(10)」,78P

「ヒッポリュトス(『全異端派論駁』VII 29)

そしてエンペドクレスが自分の出生について語るところはこうである。

われもまた今はかかる者らのひとり、神のもとより追われたる者にして放浪の身。すなわち彼は、「争い」によって引き離される前に、そして「争い」の秩序づけによるこの多なる

世界に誕生する以前に彼がそれであった一なるものとその統一性を「神」と呼ぶのである。というの

は、彼は

狂える争いを信じたばかりに

といい、この世界のデミウルゴス〔造り手〕を狂気で混乱した不安定なものと呼ぶからである。すな

わちこれが魂の判決であり必然の定めであって、「争い」が魂を一なるものから引き離し、細工し、

造り出したのである。彼はほぼ次のように語っている。

過ちを犯して偽りの誓いを立てる者あれば、

永生の命を得ているダイモーンといえども、

「永生のダイモーン」と彼が語っているのは魂のことであるが、それは、それらが不死であり、永い

境涯を生きるからである。

至福の者から離れて、一万周期の三倍さまよわねばならぬ。

ここで「至福の者」と呼ばれているのは多なるものから英知界の統一へと「愛」によって糾合され

た者たちである。さて、それら〔魂〕は〔至福の者から離れて〕

その期間のあいだ死すべきものどものあらゆる姿に生まれ変わり、

生の苦難の道を次々と取り替えながら

さまよわねばならないと彼はいうのである。

「苦難の道」というのは、魂のさまざまな身体への転生と変転であり、これが「生の苦難の道を次々

と取り替えながら」と彼が語るところのものである。すなわち魂は身体から身体へと「次々と取り替

えながら」、「争い」によって転生させられ懲らしめられるのであって、一なるものの内にとどまるこ

とを許されないのである。しかも身体から身体へと転生する過程で魂は「争い」によってありとあら

ゆる罰で懲らしめられる。彼は次のようにいう。

すなわちアイテールの力は彼らを大海へと追いやり、

大海は大地の面へと吐き出し、大地は輝く太陽の

光の中へ投げ捨て、そして太陽はアイテールの渦の中に投げ捨てる。

それぞれが他から彼らを受け取るが、すべてが彼らを忌み嫌う。

これがデミウルゴスの加える罰であって、それはちょうど鍛冶屋が鉄を鍛えるとき、火から水の中

に浸けるようなものである。なぜならアイテールとは火であって、そこからデミウルゴスは魂を海中

に転ずるのだからである。また「大地」は土である。それゆえ彼は「水から土へ、土から空気へ」と

いっているのである。これが「大地は輝く太陽の光の中へ投げ捨て、そして太陽はアイテールの渦の

中に投げ捨てる。それぞれが他から彼らを受け取るが、すべてが彼らを忌み嫌う」と彼が語るところ

のことである。

ところで魂は〔この世界においては〕忌み嫌われるのであるが、 ・・・ 「愛」はそれらを〔再び〕

結びつける。なぜなら「愛」は善なるものであり、それらの悲嘆と「狂える争い」による無秩序で苛

酷なあり様を憐れむからである。・・・ さて、このばらばらになった世界のこのような破壊的な「争い」

による宇宙秩序のゆえに、エンペドクレスは彼の弟子たちにあらゆる生き物を控えるよう呼びかけて

いる。というのも、食される動物の身体は罰せられた魂の住み家だからと、彼はいうのである。そし

て彼は、この論を聴く者は「争い」(それは「愛」の業を解体し、ばらばらにする)の行なう業に協

力したり加勢したりしないためにも、女性との交わりを自制すべきであると諭している。これが万有

を統宰する最大の法であるとして、エンペドクレスは次のように語っている。

ここにアナンケー〔必然の女神〕の託宣がある。それは神々の太古の定め、とこしえなるもの、広汎な誓いによって封印されたもの。

「争い」による一なるものから多なるものへの転化、また「愛」による多なるものから一なるもの

への転化を彼は「アナンケー〔必然〕」と呼ぶのである。そして、先にもいったように、一方には四

つの可死的な神々、すなわち火、水、土、空気があり、他方には二つの不死にして不生、互いに対し

て常に敵対的な神々、すなわち「争い」と「愛」がある。」ヒッポリュトス(『全異端派論駁』VII 29),日下部吉信「資料集(10)」,76~78P

近代的な時間意識の形成

図は真木悠介さんの「時間の比較社会学」を参考に作成。

・オルフェウス教的な時間意識がヘレニズム文明以前の時間意識(反復的な時間)であると仮定するとわかりやすい。過去は潜在する現在。

・オルフェウス教の時間が貨幣や人口増大による共同体の解体などによって生まれたヘレニズム文明の時間意識と出会うことによって、「円環的な時間」が形成されていく。

・一方、ヘブライズム文明の時間意識はヘレニズム文明のように円環的・無限的ではなく、線分的な時間である。なぜなら、終末において神によって救済されるからである。それゆえに、時間は具体的で質的なものになる。反復、循環することの否定。二度と同じ受難を繰り返してほしくない意識。

→近代の時間意識はヘレニズム+ヘブライズムのようなもの。近代的な時間は抽象的・数量的かつ、不可逆的な時間。

エンペドクレスによって円環する時間のイメージは完成されたと真木さんはいう。

重要なのは、思想は単なる偶然によってだけではなく、社会的な背景が重要であるという点。部族どうしで殺し合い、貴族と商人が殺し合い、国同士で殺し合うような時代に、法律や民主制などの「客観的」な制度が重視されるようになったり、貨幣が流通しはじめて「量」が重視されるようになったりする時代である。そのような背景を元に、円環的な時間のイメージが構成されていく。

ちょうどパーソンズが、エネルギーの高いものが情報量の多いものを条件付けるといったことを思い出した。さらにまた、情報量の多いものがエネルギーの高いものを制御していく。人口の増加、技術の発展などの歴史的な発展は文化を条件づけ、さらに文化がまた社会や人々を制御し、社会が変動していく。

1:ヘレニズムにおいて円環的な時間意識が形成された

2:ヘブライズムにおいて線分的な時間意識が形成された

3:近代的な時間意識はヘブライズムとヘブライズムが合わさったところに生じていく。時間意識がヘレニズムによって抽象的になり、ヘブライズムによって不可逆的になっていく。

4:神の救いや時間の可逆性はニヒリズムを生じにくくさせていたが、そうしたものがなくなっていくと、ニヒリズムが生じやすくなる。死んでも繰り返さないし、神が救ってもくれない。生きる意味、死ぬ意味、あらゆる「意味」が喪失していく時代。ウェーバーで言うと「脱魔術化した時代」である。

「こうして私たちは、憎しみの純粋な支配による四元の完全な分離の状態から、愛の力が加わるにつれて、しだいに四元の混合がおこり、愛の純粋な支配による四元の完全な混合の状態に至るという道が、再びそこから憎しみの力の混入とともに四元の分離が始まって、やがて憎しみの純粋な支配による四元の完全な分離に至るという道につながる宇宙の、かの壮大な円環物語を聞かされることになる。私たちの存在は、樹木や動物、鳥や魚と同じく、かの円環の途中にあるものとして、何とも中途半端なのである。私たちが死すべき者であるのは、その混合の不完全さにあるということになる。「これら四元は永遠に交替しつづけて、やむことがない。あるときは愛の力により、すべては結合して一つとなり、あるときは争いのもつ憎しみのために、それぞれが離ればなれになりながら。このように、多から一になるのを慣いとし、逆にまた一から多になるかぎりでは、そのかぎりでは、それらは生成しつつあるのであって、永続する生をもたない。」(DK、三一B一七)というのがエンペドクレスの直接の言葉である。」

山本吉信「死と死を超えるもの(その1):プラトン『パイドン』の理解のために」,29P

「時の巡りくるにつれて、これらのものは交互に優勢となり、

互いの内へと滅んで行っては、また定めの順にしたがって成長してくる。

なぜならただこれらだけがあるのであって、互いに駆け抜け合って、

人間になったり、他の種族の動物になったりするのだから。

ある時には愛によって集まって、ひとつの世界となり、

ある時には争いの憎しみによってまた再び離ればなれとなる、

すべてがひとつに合体して、すっかり平伏するその時まで。

このように多なるものから一なるものが生じるのを習いとし、

そしてまた逆に一なるものが分かれて、多なるものが出てくる限りでは、

その限りでは、それらは生成しているのであって、永続する生涯はそれらにはない。

だがそれらが絶え間なく交替しつづけて決して止むことがない限りでは、

その限りでは、それらは円環をなして常に不動のものとしてあるのだ。」シンプリキオス(『アリストテレス「自然学」注解』33,18) 断片18

エンペドクレス断片ピックアップ

断片1から111が「自然について」の断片で、112から147が「浄め」の断片だとされています。

孫引きをしてしまっていますが何卒ご容赦くださいm(_ _)m

それにしてもエンペドクレスの断片を探すのが難しい。断片のほとんどはこちらから引用しています。その他の断片はこちらにもあるので参照してみてください。

断片6

「まずは聞け,万物の四つの根を.

輝けるゼウス,生命はぐくむヘラ,またアイドネウス.

そして死すべき人の子らのもとなる泉を その涙によってうるおすネスティス.」

(アエティオス『学説誌』I 3, 20など。)

POINT:四つの根という言葉が出たシーン。

断片8

「次に私は他のことを語ろう.およそ死すべきものどもの何ものにも

本来の意味での生誕はなく,また呪うべき死の終末もない.

あるのはただ混合と 混合されたものの分離のみ.

「生誕」とは,ただ人間たちがこれらにつけた名目にすぎぬ.」

(プルタルコス『コロテス論駁』10 p.1111F./アエティオス『学 説誌』I 30, 1. )

断片12

「げに全くあらぬものから生じて来るとは 不可能なこと,

またあるものが全く滅んでなくなるとは 起りようもなく聞いたこと もない.

ひとがどこにそれをたえず押しやろうとも,まさにそこのところにいつも あるだろうから.」

(擬アリストテレス『メリッソス,クセノパネス,ゴルギアスに ついて』2(6).975b1./ピロン『世界の永遠性について』2 p.3, 5. )

断片13

「さらに万有の中には いささかの空虚も過剰もない.」

(アエティオス『学説誌』I 18, 2など。 )

POINT:エンペドクレスが空虚が存在しないことを主張している断片。パルメニデスの「在らぬものは在らぬ」と類似。

断片14

「万有に空虚は少しもない.しからば一体どこから 何ものかがそこへ行けようか?」

(擬アリストテレス『メリッソス,クセノパネス,ゴルギアスに ついて』2(28). 976b23.)

断片16

「(これら両つの力、愛と憎は)かつて在ったように、これからもあるであろう。限りなきaionは、この両つのものに事欠くことは決してないと、私は思う。」

※アイオーンの意味についてはいろいろと解釈があるようです。一般的には「ある期間の時間」を意味します。プラトンはアイオーンを「永遠」の意味で使ったそうです。エンペドクレスも同様に、限りがないアイオーンという意味で、限りのない期間の時間=永遠として解釈できるわけですね。

(岩野秀明「プラトンの宇宙論における<時間の諸問題>」238P)

断片17

「これら四元は永遠に交替しつづけて、やむことがない。あるときは愛の力により、すべては結合して一つとなり、あるときは争いのもつ憎しみのために、それぞれが離ればなれになりながら。このように、多から一になるのを慣いとし、逆にまた一から多になるかぎりでは、そのかぎりでは、それらは生成しつつあるのであって、永続する生をもたない。」

(山本吉信「死と死を超えるもの(その1):プラトン『パイドン』の理解のために」,29P)

断片18(?)

「時の巡りくるにつれて、これらのものは交互に優勢となり、

互いの内へと滅んで行っては、また定めの順にしたがって成長してくる。

なぜならただこれらだけがあるのであって、互いに駆け抜け合って、

人間になったり、他の種族の動物になったりするのだから。

ある時には愛によって集まって、ひとつの世界となり、

ある時には争いの憎しみによってまた再び離ればなれとなる、

すべてがひとつに合体して、すっかり平伏するその時まで。

このように多なるものから一なるものが生じるのを習いとし、

そしてまた逆に一なるものが分かれて、多なるものが出てくる限りでは、

その限りでは、それらは生成しているのであって、永続する生涯はそれらにはない。

だがそれらが絶え間なく交替しつづけて決して止むことがない限りでは、

その限りでは、それらは円環をなして常に不動のものとしてあるのだ。」

シンプリキオス(『アリストテレス「自然学」注解』33,18)

断片20,2~5行

「ある時は,肉体を得ている四肢はみな愛によって一つに集まりながら,花開く生の盛りに.他の時は,これに反して悪い諍いに切り裂かれたうえ,ひとつひとつはなればなれにさまようのだ,生の渚を.」

(鈴木幹也「エンペドクレス序説:断片17.8行のφορευμεναの相」26P)

断片21

「いざ先の話の証拠として次のことをよく見よ,

もし前の話に 形の点で欠けるところがいささかでもあったとすれば──.

すなわちまずは見よ,太陽(火)を──見るに明るく いたるところで熱い太陽を.

また見よ かの不死なるものを──熱く輝く光(気)にひたされたものどもを.

また見よ 雨(水)を──あらゆるものにおいて暗く冷たい雨を.

また大地(土)からは 根強く固いもろもろのものが生まれ出る.

「憎しみ」において これらすべての形は分かれて離ればなれとなり,

「愛」において これらのものは相集まって互いに求め合う.

まことにこれらのものからかつてあったもの,今ありこれからもあるだろうもののすべては

生まれ出たのだから.すなわち 樹々も,男らも女らも

獣らも 鳥たちも 水にはぐくまれる魚たちも

さらにはいのち永く 誉れいやまされる神たちも──.

なぜなら ただこれら(四元)のみがあるのであって,互いに互いを駈け抜けては

別の姿のものとなるのだから.混合はそれだけの変化をもたらす. 」

(シンプリキオス『アリストテレス「自然学」註解』159, 13. )

POINT:エンペドクレスが「四つの根」を主張している断片

新断片21の一部(1995年に発見)

されど,「愛」のもとでは,われわれは一なる宇宙秩序をなし,

「憎しみ」のもとでは,再び一なるものから分かれて多となる。

かつてあったもの,現にあるもの,後々あるだろうもののすべては,それら多 なるものからなる。

すなわち樹々もそれらから生い出で,男らも,また女らも

獣らも,鳥たちも,水にはぐくまれる魚たちも,

さらには生命長く,誉れいやまされる神々もしかり。

しかし「憎しみ」のもとでは,それらはたえず分散しつづけてやむことがない。

(ストラスブール・パピュロスより)

断片25(?)

エンペドクレスはその『自然学』の第1巻において・・・ 次のように論じている。

「わが語るは二重のこと、すなわちある時には多なるものから成長してただひとつの

ものとなり、

ある時には逆に一なるものから分かれ出て、多なるものとなる。

死すべきものどもの生成は二重であり、また消滅も二重なのだ。

なぜなら一方では万物の集合がある種族を生み出し、かつ滅ぼすからであり、

また他方では再び分かれることによって養い育てられ、そして飛散するからである。

そしてそれらは永遠に交替しつづけて、決して止むことがない。

ある時は愛によってすべてが集まってひとつとなり、

ある時は争いの憎しみによって逆にそれぞれが別々にされる。

〈このように多なるものから一なるものが生まれるのを習いとし、〉

あるいはまた再び一なるものが分かれて多なるものが出てくる限りでは、

それらは生成しつつあるのであって、それらに恒常的な生涯はないのだ。

だがそれらが永遠に交替しつづけて決して止むことがない限りでは、

その限りではそれらは円環をなし、不動のものとして永遠にあるのだ。

いざ、わが物語を聞け。学びは汝が心を成長させるがゆえに。

すなわちわが物語の果てを指し示しつつ先にもいったごとく、

わが物語るは二重のこと。すなわちある時には多なるものから成長してただひとつの

ものとなり、

ある時には逆に一なるものから分かれ出て、多なるものとなる。

すなわち火、水、土、それに空気の限りなき高みとなる。

そしてそれらから離れて、いたるところで重さの等しい呪われた争いがあり、

それらの中に長さも幅も等しい愛がある。

この愛を知性をもって汝は見るべし。眼をもって呆然として座するにあらず。

それはまた死すべきものどもの肢体にも植えつけられていると考えられ、

それによって彼らは友愛の思いを抱き、友好的な業をなし遂げる。

彼らはそれを「悦び」あるいは「アプロディーテ」という呼び名で呼ぶ。

この愛がかのものどもの間を巡り行くを、死すべき人間は誰も知らぬ。

だが汝はわが言葉の欺くことなき道行きを聞け。

すなわちそれらはすべて等しく、生まれの点でも同年齢であるが、

その司る権限は互いに異なり、またそれぞれにそなわる性格も異なり、

時の巡るにつれて交互に優勢となる。

そしてそれらの外には何ひとつ生じもせず、また無くなりもしない。

なぜなら、もし絶え間なく滅んで行くとするなら、もはや存在しなかったであろうし、

また何がこの万有を増大させるというのであるか。そしてそれはどこからやってきたと

いうのか。

またいかにして滅び去りえようか。それらを欠いては何ひとつないというのに。

否、ただそれらのみがあるのであって、互いを駆け抜け合いながら、

ある時にはこのものとなり、ある時にはかのものとなって、切れ目なく永遠に同じであり

つづけるのだ。」

シンプリキオス(『アリストテレス「自然学」注解』157,25) 出典

断片26,5-7行

「あるときは、愛によって一つのコスモスの中へ結合され、あるときは、ふたたび争いの憎しみによっておのおのが離ればなれになりながら、万物がともに成長しながら一になるまで。」

(岡嶋君幸,後藤淳「エンペドクレス哲学において思惟性と生命性を担うフレーン」,37P)

断片112

「親しき友らよ,大いなる町に 黄金色なすアクラガスの流れをのぞむところ

都の高みに住む人びとよ,ただ善き業をのみ心がけ,

よそ人を迎えいれる威厳ある港となり,悪になじまぬ人びとよ,

幸あれ! 私は不死なる神として,もはや死すべきものとしてではなく,

おんみらすべての間を行く──私にふさわしいと彼らに思われる尊崇を身に受け,

頭には紐飾りをまとい 瑞々しい花冠をいただいて.

これらの男たちと女たちに従われて 私が繁栄の町々に

到り着くとき,私はうやまい崇められる.彼らは幾千となき数をなして,

私の後につき従っては,利得へ至る道のありかをたずね,

あるいは予言を求め,またある人びとはさまざまの病いを

癒すにはどうしたらよいか 私の託宣を聞くことをねがう,

──あまりにも長い間 むごたらしい〈苦しみに〉さいなまれはてて. 」

(ディオゲネス・ラエルティオス『ギリシア哲学者列伝』VIII 54, 62など。)

断片115

「ここに必然(運命)の女神の宣告がある.それは神々の決議したまいし 太古の掟,

とこしえの力をもち 大いなる誓いによって封されてあるもの.

すなわちいわく,過ちを犯してみずからの手を殺生の血に汚した者,

さらにまた〈争い〉に従って いつわりの誓いを誓った者が,

永生のいのちを分け与えられたダイモーンたちの中にあれば,

それらの者は至福の者たちのもとを追われて一万周期の三倍をさま よわねばならぬ,

その間を通じ 死すべきものどものありとあらゆる姿に生まれかわり,

苦しみ多き生の道を 次々ととりかえながら──.

すなわち空気(アイテール)の力は彼らを大海へと追いやり,

大海は彼らを大地の面へと吐き出し,大地は輝く太陽の

光の中へ そして太陽は空気の渦巻きの中へ彼らを投げ込む.

それぞれのものが彼らを他から受け取り,しかしすべてが彼らを忌み きらう.

われもまたいまは かかる者らのひとり,神のみもとより追われてさまよえる者,

ああ 狂わしき「争い」を 信じたばかりに──.」

(プルタルコス『亡命について』17 p.607Cなど)

断片117の一部

「私はこれまでかつて一度は少年であり 少女であった、 藪であり 鳥であり 海に浮び出る物言わぬ魚であった……」

(藤沢訳)

その他エンペドクレスに関する話のソース

基本的にはこちらから引用しています。全て引用しきれないほどの膨大な量があるので、他に読みたい方がいればこちらから直接参照してください。こういうふうに全ての哲学者に関する話のデータベースがあれば便利なんですけどね・・・。日下部吉信さんという古代ギリシア哲学の研究者のPDFみたいです。

エンペドクレスは断片の数も古代ギリシア哲学者の中でも多く、その解説も多そうですね。読んでいて面白いです。たしかに経験科学的に得るものは少なく、詩的な表現が多いですが、創造を主とするこのサイトでは宝庫になるのかもしれません。

アポロドロスによる『年代記』

「彼はメトンの息子であったが、トゥリオイへ、

それがすっかり建設され終わったばかりのところへ

やってきたとグラウコスはいう。」

「彼は故国から亡命者としてシュラクゥサイへやってきて、

彼の地の人々と共にアテナイ軍と戦ったと伝えている人たちは

完全に間違っているようにわたしには思われる。

なぜなら〔その時には〕彼はもはや生存していなかったか、すっかり年を取っていた

かであって、そのようなことは決してありえないと思われるからである。」

サテュロスによる『伝記』

「病や老齢を防ぐものとなるすべての薬を汝は聞き知ることになろう。

まことにわたしはただ汝ひとりのためにこれらのことすべてをなし遂げるのであるから。

大地の上に押し寄せ、その息吹によって田畑を荒廃させる

疲れを知らぬ風の力を汝は鎮めるであろう。

また逆に、もしそれを汝が望むなら、汝はそれに対向する風の息吹をもたらすであろう。

汝は人間どものために暗い長雨を変じて時期に適った日照りとなし、

また夏の日照りを変じて天空より流れ出て樹々を育む水の流れとなすであろう。

また汝はハデスから亡き人の力を連れ戻すであろう。」

スーダ辞典

「エンペドクレスはメトンの子。ある人によればアルキノモスの子であり、別の人によればエクサイ

ネトスの子である。彼にはまたカリクラティデスという名の兄弟があった。

彼は最初パルメニデスの講義を聴いた。ポルピュリオスが『哲学史』においていうところによれば、

この人の稚児にもなったとのことである。だが別の人たちは、エンペドクレスはピュタゴラスの息子

のテラウゲスの弟子であったといっている。

彼はアクラガス出身の自然哲学者であり、叙事詩人であった。

第79オリュンピア祭年期[前 464-461 年]に彼は生存していた。

彼は頭に金の冠を戴き、足には青銅製の履物を履き、手にデルポイの花冠〔の付いた杖〕を持って

諸都市を巡り歩いたが、それは神であるとの彼にまつわる風評を定着させようとしてであった。老齢

にいたって、彼は夜中火口に身を投じた。それは遺骸が発見されないようにとの配慮からであった。

そのようにして彼は死んだが、そのサンダルの片方が火口の火によって投げ出された。また彼はアク

ラガスを襲った暴風を驢馬の皮を町の周りに張りめぐらすことによって撃退し、そのことによって

「風を封じる人」と呼ばれた。

レオンティノイの弁論家ゴルギアスは彼の弟子であった。

また彼は『事物の自然〔本性〕について』2巻を叙事詩の形で著した(それは2000行ほどの詩

である)。そしてまた医学書を散文で書き、その他多くのものを書いた。」

ニコマコス

「アクラガスのエンペドクレスやクレタのエピメニデスや極北の人アバリスはそれら〔ピュタゴラス

の奇跡〕を共にする人たちであって、さまざまなところで彼ら自身もまたそういった奇跡を行なって

いる。彼らの詩がそれを明らかにしているが、またとりわけ彼らの異名、エンペドクレスの「風を封

じる人」、エピメニデスの「浄める人」、アバリスの「空中を歩く人」といった異名が明らかにしてい

る」

(ポルピュリオス『ピュタゴラス伝』29、およびイアンブリコス『ピュタゴラス伝』135

からの復元)

プルタルコス

「自然学者エンペドクレスは、重苦しく不健康な南風を平野に吹き込ませる通路となっていた山のあ

る峡谷を塞いで、その地方から疫病を閉め出したといわれている。」

(『知りたがりについて』1 p.515 C)

「エンペドクレスは、市民の中の首領株の連中を、傲慢な振舞いをし、公共の財産を収奪したとして

断罪し、〈追放した〉。そしてまた南西の風が平野へと吹き込んでくる通路となっていた山の渓谷を遮

断することによって、凶作と疫病からポリスを救った。」

(『コロテス論駁』32,4 p.1126 B)

クレメンス

「アクラガスのエンペドクレスは「風を封じる人」と呼ばれた。いずれにせよ彼は、かつてアクラガ

スの山から風が吹き込んできて、それが住民たちに耐えがたい害をもたらし、また彼らの妻たちに不

妊の原因となったとき、その風を鎮めたといわれている。〔それゆえ彼はその詩において次のように

いっているのである。〕

大地の上に押し寄せ、その息吹によって田畑を荒廃させる

疲れを知らぬ風の力を汝は鎮めるであろう。

また逆に、もしそれを汝が望むなら、汝はそれに対向する風の息吹をもたらすであろう。

また、

ある者は予言を求め、またある者は鉄のごとき病について

〔その治療の託宣を聞こうと〕彼に付きしたがってくる。

実際ひどい〈苦しみに〉苛まれてきたものだから、

と語っている」

クレメンス(『雑録集』VI 30)

ピロストラトス

「なぜならエンペドクレスもピュタゴラスその人もデモクリトスもマゴス僧と交わり、神懸り的なこ

とを数々口にしていたが、決してその術〔魔術〕に誘い込まれることはなかったからである。」

ピロストラトス(『アポロニオス伝』I2)

プリニウス

「疑いもなくピュタゴラス、エンペドクレス、デモクリトス、プラトンはそれ〔魔術〕を学ぶために

渡航した。それは旅行というよりは真実には亡命としてなされたものであったが。そして帰国後彼ら

はそれを公に披瀝もしたが、また後には秘密にした。」

プリニウス(『博物誌』XXX 1, 9)

アリストテレス

「他方エンペドクレスは上述のもの〔水、空気、火〕に第四のもの、土を加えて、これらの四つを原

理とする。すなわちこれらは常に存続しつづけ、生成することはないのであって、ただ多さや少なさ

の点でひとつに結合したり、ひとつから分離したりするだけなのである。」

アリストテレス(『形而上学』A 3. 984 a 8)

「だがある人たちは元素を直截に四つとする。たとえばエンペドクレスがそうである。しかしこの人

もまたそれらを二つに纏めている。なぜなら彼は火以外のすべてを火に対立させているからである。」

アリストテレス(『生成消滅論』B 3. 330 b 19)

「すなわちエンペドクレスのように語るあの人たちにとって〔その生成の〕仕方はどのようなもので

あるだろうか。けだしそれは結合でなければならないこと必然であり、ちょうど煉瓦や石から壁が作

られるごときものであろう。そしてその混合体は元素からなるのであるが、それら元素はそのまま保

存され、小部分ごとに相互並置的に置かれているという仕方によってであろう。実際肉や、その他の

いずれも、このような仕方で出来ているのである」

アリストテレス(『生成消滅論』B 7. 334 a 26)

「なぜなら自然は質料がそうである以上に原理だからである。エンペドクレスでさえある箇所ではと

ころどころで真理そのものに導かれてこのことに思い当り、例えば骨とは何であるかを説明する際な

ど、比〔ロゴス〕が実体であり自然であるといわざるをえなくなっているのである。なぜなら骨とは

元素のひとつであるとも、その内の二つないしは三つであるとも、そのすべてであるとも彼はいわず、

それらの混合の比〔ロゴス〕であるというからである。」

アリストテレス(『動物部分論』A 1. 642 a 17)

「だが同様に魂は混合の比〔ロゴス〕であるというのも不条理である。なぜなら肉と骨とでは元素の

混合は同じ比ではないからである。したがっていやしくももし〔身体の〕すべてが混合された諸元素

からなるとすれば、そして混合の比〔ロゴス〕が調和であり魂であるとすれば、人は多くの魂を持つ

ことに、しかも身体の全体にわたって持つということになるであろう。だが人は少なくともエンペド

クレスに対して次の問いに答えるよう要求することができよう。というのも彼は身体各部はそれぞれ

比〔ロゴス〕によってあるというのだからである。すなわち魂は比であるのか、それともむしろそれ

とは異なるものとして四肢の内に生じてくるものなのか。さらに「愛」はどのような混合の原因でも

あるのか、それとも比に則った混合の原因であるのか。「愛」もまた比であるのか、それとも比とは

異なる何かであるのか。」アリストテレス(『デ・アニマ』A 4. 408 a 13)

プラトン

「火、水、土、空気、これらはすべて自然と偶然によって存在し、それらのいずれも技術によって存

在するのでないと彼らはいう。そしてまたそれらにつづく諸物、すなわち大地や太陽や月や諸星につ

いても、全く魂を有さない〔生命のない〕それら〔火、水、土、空気〕によって造られているのだと。

それぞれがそれぞれ有する能力の偶運によって運ばれ、ぶつかり合ったりすると、それぞれがそれ固

有の仕方で結びつくのであり、熱いものが冷たいものと、あるいは乾いたものが湿ったものと、軟ら

かいものが硬いものと、また反対のものの偶然的な混合によって必然的に混和される限りのすべての

ものが結びつくのであって、そのような仕方で、またそれらのものに基づいて、このように天界全体

と天界の内にあるすべてのものが生み出されたのであり、またそれらから全季節が生まれると、動物

や植物の一切が生み出されたのであるが、これらは知性によるのでもなければ、何かある神的存在に

よるのでもなく、また技術によるのでもなくして、むしろ今われわれが語ったもの、すなわち自然と

偶然によるのだと彼らはいうのである。」

プラトン(『法律』X 889 B‐C)

シンプリキオス

「彼〔エンペドクレス〕は物体的元素を四つとする。すなわち火と空気と水と土である。これらは永

遠であって、ただ結合と分離によって多さや少なさの点で転化するだけなのである。他方、これらの

ものを運動させる本来の意味における原理は「愛」と「争い」である。すなわち元素は、ある時には

「愛」によって結合され、ある時には「争い」によって分離されるというように、交互に運動しつづ

けねばならないのである。したがって彼によれば原理は〔実際には〕六つである。そしてある場合に

は彼は、「ある時には愛によってすべてはひとつとなり、ある時には争いの憎しみによってそれぞれ

は再び離ればなれとなる」と語っている時のように、「争い」と「愛」に能動的な能力を付与してい

るが、ある場合には「ある時には逆に一つのものから多くのものへと分裂した。火と水と土と空気の

限りなき高さとが。またこれらから別に離れてあらゆるところで重さの等しい呪われの争いが、また

これらのもののただ中に長さも幅も相等しい愛が」と語っている時のように、それら〔「愛」と「争

い」〕も四つのもの〔四元素〕と同列に並べている。」

シンプリキオス(『アリストテレス「自然学」注解』25,21)

擬プルタルコス

「アクラガスのエンペドクレスは、元素は四つあるとする。すなわち火、水、アイテール、土がそれ

である。そしてそれら〔を結合させ、あるいは分離させる〕原因が「愛」と「争い」である。〔まず

最初に〕空気が元素の最初の混合から分離されて周辺に広がったと彼はいう。空気の次に火が噴き出

したが、他に行き場所を見出せず、空気の周りの密集帯から上に噴出した。他方大地の周りを回転す

る二つの半球があり、その一方は全体として火から出来ているが、他方は空気と少量の火からなる混

合物である。この後者を彼は夜と考えた。運動の発端は密集体が〈そのある部分〉で降り下ってくる

火と出遭ったことから引き起こされた。太陽は本性的には火ではなく、水面に映える反射に似た火の

反射像に他ならない。しかし月は火によって切り離された空気からそれ単独でなり立っていると彼は

いう。すなわち空気が雹のように固まったものなのである。そして月は太陽から光を得ている。支配

的部分は頭でも胸でもなく、血液中にある。したがって身体中のどの部分にそれ(支配的部分のこと

を彼は考えている)がより多く撒かれているかで、人間は〔それぞれ〕その部分で優るという。」

擬プルタルコス(『雑録集』10[Dox.582])

ヒッポリュトス

「(1)彼ら〔ピュタゴラスの徒〕の後にエンペドクレスが出て、ダイモーンの本性について多くのことを

語った。すなわち、それらは極めて多く存在するが、どのようにして地上の諸物を管理しつつ住みつ

いているかといったことである。万有の原理は「争い」と「愛」であり、単一の知的な火が神であり、

万物は火から出来ており、また火へと解体されるであろうと彼はいった。世界大火を予想するストア

学徒も大体の点で彼の教説に同意している。(2)また彼は何よりも再受肉〔魂の転生〕に同意しており、

次のようにいっている。「わたしはこれまでかつて一度は少年であり、少女であった。また藪であり、

鳥であり、海に浮かび出る物いわぬ魚であった。」(3)彼はすべての魂があらゆる動物に移り行くとい

う。なぜなら彼らの師であるピュタゴラス自身もまた〔かつては〕エウポルボスであり、イリオンの

野に出征したことがあると語ったからである。彼は〔エウポルボスの〕盾をそれと見分けられると主

張した。」

ヒッポリュトス(『全異端派論駁』I 3[Dox.558]

「ちょうどエンペドクレスが、われわれのいる場所はすべて悪に充ちており、悪は大地の周辺領域か

ら延びて月にまで達しているが、それより先には及んでいない。なぜなら月より上の領域はすべてよ

り清浄だからであるといっているようにである。ヘラクレイトスもまたそのような考えであった。」

ヒッポリュトス(『全異端派論駁』I 4,3[Dox.559])

アエティオス

「〈エンペドクレスは、一者は球形にして永遠なるもの、不動なるものであり、〉また一者は必然性で

あるが、その必然性の質料が四元素であり、形相が「争い」と「愛」であるとする。また元素は神々

であり、それらの混合が宇宙であり、〈加えていうなら、スパイロス〔球体〕であるが、万物はこの

スパイロスへと〉還元されるであろうと彼はいう。そしてこのスパイロス〔球体〕は単一形相のもの

なのである。また魂は神的なものであり、魂を純粋に分け持つ清浄な人も神的であると彼は考えた。」

アエティオス(『学説誌』I 7,28[Dox.303])

「エンペドクレスは、元素の場所はすべてに渡って固定しても、一定してもおらず、すべての元素が

互いの場所を取り替え合うと語っていた。」

アエティオス(『学説誌』II 7,6[Dox.336])

「エンペドクレスは、天は固体であって、火によって氷のように固められた空気から出来ており、半

球のそれぞれに火の部分と空気の部分を包含するとする。」

「エンペドクレスは〔諸星は〕火であって、火の要素から出来ているとする。それは空気が自らの内

に含んでいたが、最初の分離の際に搾り出されたものである。

アエティオス(『学説誌』II 11,2[Dox.339])

「エンペドクレスは〔諸星は〕火であって、火の要素から出来ているとする。それは空気が自らの内

に含んでいたが、最初の分離の際に搾り出されたものである。」

アエティオス(『学説誌』II 13,2[Dox.341]

「エンペドクレスは、恒星は氷に縛り付けられているが、惑星はその縛りを解かれているという。」

アエティオス(『学説誌』II 13,11[Dox.342])

「エンペドクレスは、太陽は二つあるとする。一方は原型で、宇宙の一方の半球にあってその半球を

満たしている火であり、常にそれ自身の反射像の反対側に位置している。もうひとつは眼に見えるそ

れであり、熱と混じり合った空気に満たされたもう一方の半球に投影された反射像であって、まるき

大地からの反射によって太陽になった氷状のものであり、火の半球の運動と一緒に引き廻される。手

短にいえば、大地を巡る火の反射像が太陽なのである。」

アエティオス(『学説誌』II 20,13[Dox.350])

「エンペドクレスは、〔月は〕空気が密集して雲のようになり、火によって固められたものであって、

したがって混合体であるとする。」

アエティオス(『学説誌』II 25,15[Dox.357])

「肉は等しい割合で混合された四元素から生み出され、筋は火と土が二倍の水と混合されることによ

って生じ、動物の爪は筋が空気と出合った際に冷やされることによって生み出され、骨は水と土が二、

火が四からなるとエンペドクレスはいう。土の中にこれら諸部分が混合されることによってである。

また汗と涙は血液が溶解し、より微細になるために染み出すことによって生じるという。」

アエティオス(『学説誌』V 22,1[Dox.434]

「エンペドクレスは、色とは視覚の孔に適合するところのものであると主張した。元素の数と等しく、

それは四つある。すなわち白、黒、赤、黄である。」

アエティオス(『学説誌』I 15,3[Dox.313])

ストバイオス

「エンペドクレスは沸騰〔ゼシス〕とアイテールを「ゼウス」、土を「生命育むヘラ」、空気を「アイ

ドネウス」(というのは、それは自らの光を有さず、太陽や月や星によって照らされるのだからであ

る)、種子と水を「ネスティス」、「死すべき人の子らのもとなる泉」という。かくして万有は四つの

元素から出来ており、それらの本性は対立するもの、乾と湿、温と冷によって構成されているのであ

る。そして万有は互に対する比例関係と混合によって造り出されるのであり、部分的な転化を受ける

ことはあっても、全体の解体は許さないのである。というのも、彼は次のようにいっているからであ

る。

ある時には愛の力により、すべては結合してひとつとなり、

ある時には争いの持つ憎しみのために逆にそれぞれ離ればなれとなる。」

ストバイオス(『自然学抜粋集』I 10,11 b)

ガノレス

「ヒッポクラテスは、われわれの知る限り、元素は混和すると唱えた最初の人である。・・・ そしてこ

の点で彼はエンペドクレスと異なるのである。この人もヒッポクラテスのいうのと同じ元素からわれ

われも、そしてまた地上に存する他のすべての物体も出来ているというが、しかしそれらは〔彼の場

合には〕互いに混和し合うのではなく、微細部分ごとに並置され、触れ合っているに過ぎないのである」

ガレノス(『ヒッポクラテス「人間の本性について」注解』XV 49 Kühn. CMG V 9,1 p.27,22)

アキレウス・タティオス

「エンペドクレスは元素に特定の場所を与えない。むしろそれらは互いに場所を譲り合うのであって、

したがって土が空中に運ばれることもあれば、火が低いところに行くこともあるのである」

アキレウス・タティオス(『アラトスの「天象譜(パイノメナ)」入門』4 p.34,20 Maaß)

アレクサンドロス

「ヘラクレスの石〔磁石〕について。なぜそれは鉄を引きつけるのか。エンペドクレスは双方からの

流出物によってであって、石の孔が鉄の流出物と対応し合っているために鉄は石に向けて運ばれるの

だという。すなわち、石の流出物が鉄の孔の上の空気を追い払い、それらを蔽っているものを移動さ

せるのである。そしてそれが取り除かれると流出物が一挙に流れ出、鉄もそれについて行くのである。

鉄からの流出物が石の孔へと運ばれるとき、それはそれら〔の大きさ〕が孔と対応し合っており、孔

に適合するからであるが、そのとき鉄もまた流出物と一緒について行き、一緒に運ばれるというわけ

である。だが人は、たとえ流出物に関することは承認するとしても、一体どうして石は自分の流出物

について行かないのか、そしてどうして鉄に向かって動かないのかという点をさらに問題にしたいと

思うであろう。というのも、上述のことからは、鉄が石に向かって動かされるというのに少しも劣ら

ず、石が鉄に向かって動かされるともいえようからである。さらに、石〔磁石〕がない場合であって

も、なぜ鉄は時には他の何らかのものに向かって動かされるということがないのか。それからの流出

物が一挙に運ばれるということがあるならば。すなわち、なぜ石からの流出物だけが鉄の孔を蔽って

流出を押し止めている空気を動かすことができるのか。さらにまた、なぜ他ものも他の何らかのもの

に向かってこのような仕方で運ばれないのか。多くのものが相互に流出物と対応し合った孔を有する

と彼によっていわれているのだからである。少なくとも彼は次のようにいっている」

アレクサンドロス(『問題集』II 23 p.72,9)

参考文献

主要文献

「時間の比較社会学」

汎用文献

「哲学 雑学3分間ビジュアル図解シリーズ」

「哲学用語図鑑」

「本当にわかる哲学」

「史上最強の哲学入門」

参照論文(論文以外を含む)

1:玉田敦子「批判と礼賛:プラトンにおけるレトリックの地位」(URL)

2:松浦芙佐子「シェイクスピアにおける視覚」(URL)

3:松浦和也「「知性」の「無理解」―アリストテレスのアナクサゴラス評―」(URL)

4:古牧徳生「なぜソクラテスは逃げなかったのか:自然の探求から人間の探求へ」(URL)

5:長谷川眞理子「進化学の系譜博物学とダーウィン以後の生物学」(URL)

6:鈴木幹也「エンペドクレス序説:断片17.8行のφορευμεναの相」(URL)

7:小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」(URL)

8:山本吉信「死と死を超えるもの(その1):プラトン『パイドン』の理解のために」(URL)

9:木村隆良/新居毅人「安全な質量保存則の実験法」(URL)

10:日下部吉信「資料集(10)」(URL)

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。