- Home

- ロバート・マートン, 1ワード社会学

- 【1ワード社会学第一回】マートンの「予言の自己成就」とはなにか

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿していますm(_ _)m

はじめに

社会学とはなにか

社会学とは、「社会を対象とする学問」のことである。そして社会とは基本的に「人々の社会的行為の相互作用の集まり」を意味する。

なぜ社会学が存在するのか。多種多様な立場があるが、根本的には「社会を分析し、よりよい社会へ導くため」だといえる。社会とはなにか、どう変動していくのかという事実判断やどうあるべきかという価値判断の両方のバランスをとる必要のある学問である。

この動画チャンネルシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

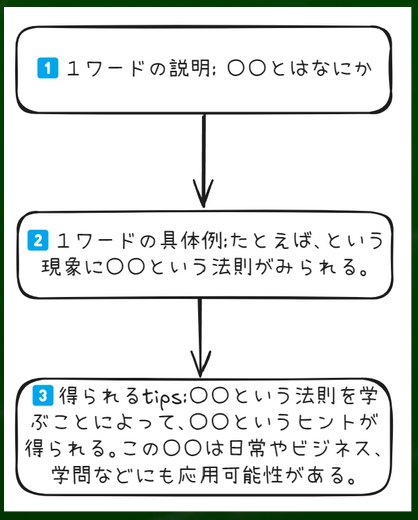

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。

基本的な説明プロセスは、上の図の通りである。

「予言の自己成就」

「予言の自己成就」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

予言の自己成就(英:self-fulfilling prophecy):予言が人々の行動を変え、結果としてその予言どおりの現実が生まれるという事態のこと。

「自己成就予言」や「予言の自己実現」ともいわれることがある。

・参照ページ

香月孝志,「社会学用語図鑑」,プレジデント社,第一版,136p

香月孝志,「社会学用語図鑑」,プレジデント社,第一版,137p

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四版,223p

大澤真幸,「社会学史」,講談社現代新書,430p

「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一版,108p鹿又伸夫「“予言の自己成就” と合理性」[1996],156p

「予言の自己成就」は誰によって考えられた用語か、起源

アメリカの社会学者であるマートンによる用語である。機能分析や中範囲の理論などで知られている(社会学基礎シリーズの動画で扱っているので気になった人はぜひ参照してほしい)。

主著は『社会理論と社会構造』であり、予言の自己成就もこの中で説明されている。

参照ページ:「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一版,108p

トマスの定理、状況の定義づけとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

マートンはアメリカの社会学者であるトマス(Thomas,Wiliam Isaac,1863-1947)の「状況の定義付け」を参考に予言の自己成就を考えたという。

状況の定義づけ(英:definition of the situation):社会的・文化的に共有され、社会化の過程で伝達され、行為者のパーソナリティに内在化されている状況の定義づけのこと。

要するに、人がある場面や出来事について「これはこういうものだ」と主観的に判断・意味づけすることである。たとえば教室で先生が険しい顔をしている場合、生徒Aは「怒っているかも」と意味づけし、生徒Bは「お腹が痛いかも」と意味づけするかもしれない。

さらにトマスは、「もしひとが状況を真実であると決めれば、その状況は結果においても真実である」とも述べている。前半の内容は状況の定義づけであり、後半の内容はマートンによって「トマスの定理」として呼ばれている。意味づけは主観的であるが、結果は客観的である。すなわち、主観的な状況定義が客観的な現実に転じるというわけである。

参照ページ

・「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四版,470p

・「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四版,299p

・「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一版,107p

・「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一版,108p

予言、成就行動、情報の受容、他者の観察

まず「予言の自己成就」において主要な要素は「予言」と「成就行動」である。

予言(英:prophecy):単に「宗教的なもの、超人的な能力」といった狭い意味ではなく、予想、予期、期待などと呼ばれるものすべてを含む、未来についての判断のことである。例:天気予報も予言であり、新入社員の働きぶりについての評価も予言である。

いずれにせよ「行為者は情報をなんらかのレベルで信頼し、受容するプロセスがある」といえる。

また、多くの場合、人々は直接的・経験的・客観的に情報源を確認できないことが多い。

いちいちニュースが言っていることがほんとうか、SNSが言っていることがほんとうか、ファクトチェックをする人は少ない。また、その確認方法も専門的な知識が必要であることが多いといえる。

鹿又伸夫さんによると、マートンの出した事例は「他者との相互作用が要素となるケース」と、「個人内で自己完結するケース」が混在しているという。

たとえば「自分が試験に失敗するだろうという不安を抱く受験生」のケースでは、たしかに必ずしも他者との相互作用が言及されていない。一方で、預金をおろすAの行動を観察するBが預金をおろすというように、他者との相互作用が要素となるケースもある。ただし、受験のケースも「他者が勉強をしているのを見て不安になる」といったように、他者との相互作用がありうるといえる。

参照ページ

・鹿又伸夫「“予言の自己成就” と合理性」[1996],159p

・鹿又伸夫「“予言の自己成就” と合理性」[1996],159-160p

・鹿又伸夫「“予言の自己成就” と合理性」[1996],161p

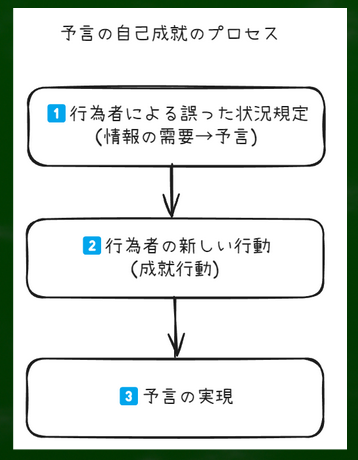

予言の自己成就のプロセス

図にするとこのようになる。

予言の自滅(予言の自殺、自己破壊的予言)とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

なお、自己成就的予言の対概念として「予言の自滅(予言の自殺、自己破壊的予言)」というものがある。将来の予測がその関係者に影響を与え、予言と逆の行動を促すことで予言が成立しなくなることを意味する。例えば経済学者のマルクスは資本主義の破綻を予言したが、労働者の組織化がかえって促進し、資本主義は発展していったともいえる。

参照ページ

・大澤真幸,「社会学史」,講談社現代新書,430p

・「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,108p

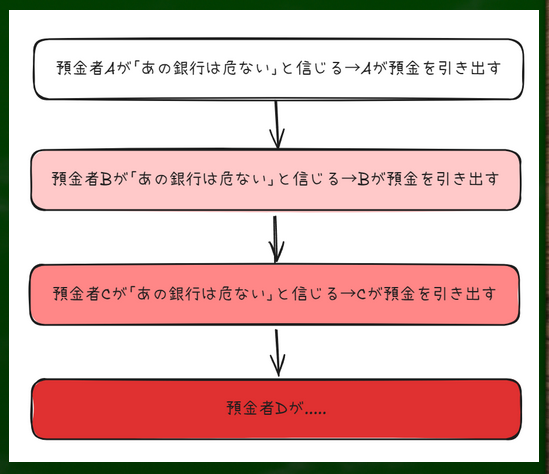

予言の自己成就の循環メカニズム

あとで具体例で見ていくように、「循環メカニズム」などもプロセスとしては重要になる。

たとえばAの成就行動がBの誤った状況規定、及び行為者の新しい行動を促し、さらにその行動がCの誤った状況規定・・・というように連鎖していくプロセスである。

具体例

[1] 銀行の取り付け騒ぎ

取り付け騒ぎ(英:bank run)とは一般に、預金者が銀行の破綻を恐れて一斉に預金を引き出そうとする現象のことである。

まず、最初の段階で行為者Aが何らかの情報を受容する。なんらかの噂かもしれないし、夢で見たからかもしれない。ただし、実際(客観的)にはその銀行が破綻するような状況ではないとする(健全な営業)。

次に、行為者Aがこの銀行は倒産するといいながら急いで全財産を下ろすとする。

この行為者Aの行動(成就行動)を見ていた行為者Bも「どうやらこの銀行は危ないらしい」と状況を規定し、預金を全額下ろすという行動をとる。

行為者Bの行動を見ていた行為者Cも・・・というように連鎖し、噂になり、たくさんの行為者が預金をおろしていく。そうすると、銀行は経営が難しくなり、破綻してしまう。

行為者の「この銀行が潰れてしまうかもしれない」という予言が成就(実現)してしまったというわけである。これが「予言の自己成就」である。重要な点は、行為者が自分の行動で潰そうと意図していないという点である(マートンの用語では「意図せざる結果(潜在的機能)」ともいう)。

マートンは1932年に旧ナショナル銀行で実際にこの取り付け騒ぎが生じた例をあげている。日本においても、1987年の豊川信用金庫、1998年の北海道拓殖銀行でも取り付け騒ぎが生じている。「飲食店Aが潰れそうだ」という噂においても、同じように倒産する可能性があるだろう。

参照ページ

・佐藤俊樹,「社会学の方法」,ミネルヴァ書房,第一刷,249-250p

・「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,108p

・「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,109p

[2] アフリカ系労働者の排斥の事例

【概要】「黒人はスト破りだ」という偏見が、黒人排除という行動を引き起こし、その結果として黒人が実際にスト破りに従事せざるを得なくなり、偏見が事実となって実現するというマートンが挙げている事例。

※ストとはストライキのこと。ストライキ(英:strike)とは労働者が賃金や労働条件の改善を求めて、一定期間仕事を意図的にやめる行動のこと。

当時のアメリカでは、白人が黒人に対して「黒人は、労働運動や団体交渉に慣れていない。低賃金の仕事にすぐ飛びつく」という社会的信念が共有されていたという。そのように状況が主観的に定義されていたわけである。

だれかひとりだけが銀行が破綻すると予測して預金を下ろすだけでは客観的な結果(銀行の破綻)は生じにくい。同じように、誰かひとりだけが黒人にたいして偏見をもっていたとしても、客観的な結果(多くの黒人がスト破りをする)を生み出す力は生じにくいといえる。

当時の社会では白人の間で「社会的信念として共有されていた」という点がポイントになる。個人の力ではなく、集団の力として働いていたのである。デュルケム的にいえば集合表象、社会的潮流という用語でも表現されるものかもしれない。

白人たちは偏見や噂を信じ、実際に労働組合から黒人を排除していったという(成就行動)。そして排除された黒人は組合がストライキをうつときに雇われるので、実際に黒人はスト破りになってしまうという客観的な結果が生じる(黒人は生活のためにスト破りをせざるをえない)。つまり、予言が実現してしまうのである。

ここで重要なのは、白人たちが「自分の偏見によって黒人がスト破りをするという事態を生み出した」と認識していないという点である。

「ほら、言った通りじゃないか」と社会的信念が確証されたと本人たちは認識しているかもしれない。白人たちは無意識的に自分たちの信念や偏見を正当化しているというわけである。「もし偏見がなければ黒人たちはスト破りをしなかったかもしれない」といった反省は難しいといえる。

仮に白人たちが「自分たちの認識はほんとうは偏見ではないか」と気づいたとしても、事態はもう遅くなっている場合がある。

なぜなら、社会的信念が連鎖して客観的な結果を生んでいる場合、事実として黒人はスト破りをしているからである。黒人がスト破りをしている光景を目の当たりにして、「黒人はスト破りをしない人たちだ」と認識することは難しい。取り付き騒ぎにおいても、「これは単なる偏見や噂で、倒産する客観的根拠はないのではないか」とだれかが気付いたとしても、実際に預金を下ろしている人たちが何千、何万人と続いていた場合、下ろすという行為がもはや合理的な判断なのである。

最初は盲信や噂、偏見のレベル、つまり非合理的な事態であったとしても人と人との相互作用、デュルケムでいえば「社会的事実(集合的力)」となっていく過程でそれらは個々人にとって合理的な事態へと反転していく可能性があるというわけだ。

もはや個人では逆らえないような(個人の外部にあり、かつ拘束するような)社会的な力、集合的な力がそこには渦巻いており、一種独特な結果を現実化させていくのである。

参照ページ

・佐藤俊樹,「社会学の方法」,ミネルヴァ書房,第一版,249-250p

・佐藤俊樹,「社会学の方法」,ミネルヴァ書房,第一版,250-251p

・「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一版,110p

負の連鎖を止める方法はあるか

マートンによると、こうした社会的信念や偏見を変えることは難しいという。人々が持つ偏見は「(不合理的な)思い込み」ではなく「自分の見てきた事実から当然導かれた(合理的な)結論」だと本人たちは信じているため、簡単には変えられないのである。

たとえば啓蒙運動や大衆教育だけではあまり効果がなく、社会の制度の変革などが重要になるという。たとえばスト破りの例では、黒人の組合加入が認められることによって事態が変わったケースがあるという。

参照ページ

・「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一版,110p

[3] 他の例

受験ノイローゼの例:「試験に落ちるかもしれない(予言)」と不安になると、その不安のせいで十分に勉強できず(成就行動)、本当に落ちてしまいやすくなる(予言の実現)。

軍拡競争の例:戦争になるかもしれないという互いの恐怖が、実際に戦争を引き起こしてしまうことがある。恐れから軍備を増やすと、相手も同じように反応し、不安と対立がエスカレートしていく。こうして予言が現実になる。

参照ページ

「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一版,109p

得られるtips(ヒント)

[1] 偏見や盲信など、客観的な根拠のない状況の意味付けに基づく予言(予測)はネガティブな結果を実際にもたらす可能性があることに自覚的でいれば、望ましくない結果を避けられるかもしれない。

ただし、合理的に考えたとしても集団的な力の場合は不合理な結果が避けられないケースもあることも自覚する必要がある。連鎖する前に、最初のきっかけにならないようにそれぞれ気をつける必要がある。また、ある人間AはXという意図がなくとも、他者BにとってXという意図があると意味づけされうるという点もポイントになる(この意味付けのズレは重要なポイントとなる)。

意味付けの相違の例では、ある人間Aは大家族で米をいつも通り大量に買っていただけだが、他者Bはそれを見て「どうやら米不足が生じているらしい」という意味づけを行う可能性がある。また、米騒動において、「単なる盲信に基づいて起きている」ことを知っていたとしても、買わないと自分の米がなくなるので買わざるをえない場合がありうる。既に集団によって買い溜めが起きてしまっている場合は手遅れであり、(大量に)買うことが合理的な行動になる場合があるのである。

この場合、個人の力というより制度(構造)の変革(米の生産のあり方、売り方など)が重要になってくるのかもしれない。個人の良心といった啓蒙活動だけでは社会的な力はなかなか変わらない。

[2]客観的な根拠のない予言(予期)であったとしても、ポジティブな結果をもたらす可能性もある。

たとえばローゼンタールの研究では「この生徒たちはIQが高かったので、今後成績が伸びます」と特定の生徒たちに伝えることで、実際に成績が伸びたという結果が得られたという(IQテストの結果とは無関係に、無造作に生徒を選出して伝えるという)。いわゆるピグマリオン効果である。

つまり、ポジティブな予言であれば、それが単なる不合理な根拠に基づく場合であったとしても、良い客観的な結果を生み出しうるということである。

「今日はいい日だ」といったり、「絶対大学に受かる」、「就職活動はうまくいく」、「営業で結果を出す」と予言することはポジティブな効果をもたらすかもしれない。その反対に、「今日は悪い日だ」と考えたり、「この会社は業績が悪化する」と考えると、実際にその予言が実現してしまう場合があるから気をつけたほうがいいといえる。

とはいえ、楽天と悲観のどちらかに偏るのではなく、両者のバランスをとるべきだろう(予言はあたるから努力しなくてもいい、なんてことになりかねない)。

参考文献リスト

今回の主な文献

井上 俊 (著, 編集), 伊藤 公雄 (編集) 「自己・他者・関係 (社会学ベーシックス1)」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

鹿又伸夫「“予言の自己成就” と合理性」[1996][URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。