動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿していますm(_ _)m

はじめに

社会心理学とは、人間の社会的なふるまいの法則や仕組みを明らかにすることを目的とする学問である。

たとえば集団の中だと人はどう変わるのか。人はどうして同調するのか。SNSでは意見がどうして偏りやすいのか。血液型と性格に関連があると思ってしまうのか。そうした人間の心理の法則や仕組みを説明していく学問である。

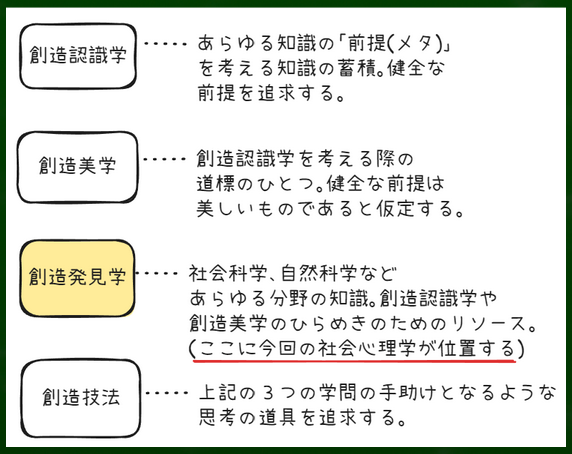

この記事のシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。※社会心理学だけではなく他の心理学を扱うこともある。

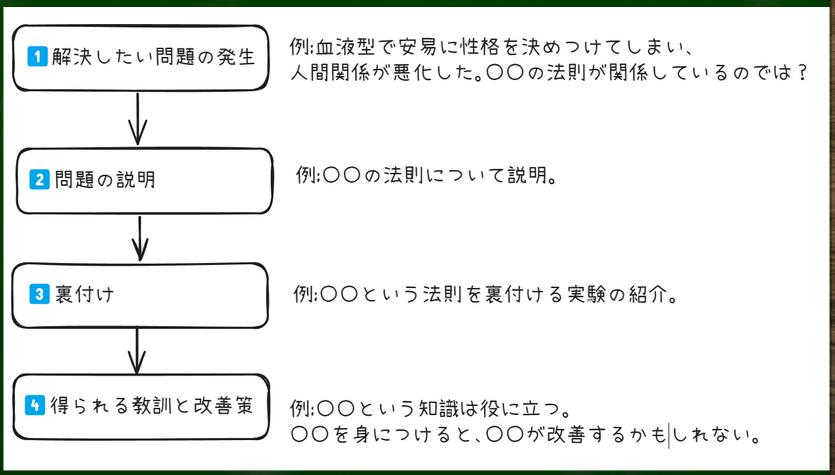

基本的な説明プロセスは、上の図の通りである。

正常性バイアスに関わる解決したい問題の発生の例

正常性バイアスの具体例

【具体例1】医者に「喫煙による肺がんのリスク」を説明され、このままだと死ぬと宣告されても、「自分は大丈夫」とリスクを過小評価してしまう。

過小評価してしまった結果、喫煙を続けて肺がんになり、入院してしまうという問題が生じかねない。

【具体例2】震災や津波、ウイルスの蔓延などの警告を受けても「どうせすぐおさまる」、「防波堤がしっかりしているから大丈夫だろう」、「自分は病気に強いから感染しないだろう」と日常生活をそのまま継続してしまう。

過小評価してしまった結果、避難が遅れたり、対策を怠って集団感染を起こしてしまったりするという問題が生じかねない。

【その他の具体例】車の異音、キッチンの異臭、子どもの異変、恋人の異変、通行人の異常行動など、明らかに対処するべき事態に直面しても「よくあること、自分は大丈夫、相手はきっと大丈夫」と過小評価してしまうケース。

ほんとうにたいしたことではないならいいが、重大な問題に発展する可能性がある。

なぜ、人はこのように危険な事態を過小評価してしまうのか。もしかしたら社会心理学の用語で言う「正常性バイアス」が関係しているかもしれない。この用語を学ぶことで、問題を事前に防ぐことが可能になるかもしれない。

正常性バイアスとは

正常性バイアスとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

正常性バイアス(英:normality bias,正常性のバイアス,正常化バイアス,正常という偏見,正常への偏向):異常事態が発生して、危険が近づいているという情報を知った後も平常通りの判断や解釈を続け、事態を楽観視してしまう認識の偏りのこと。主に災害心理学の領域で用いられ、広義には楽観性バイアスの一種であるとされている。

・特に参考にしたページ

矢守克也「再論―正常化の偏見」(2009),137p

正常性バイアスの特徴

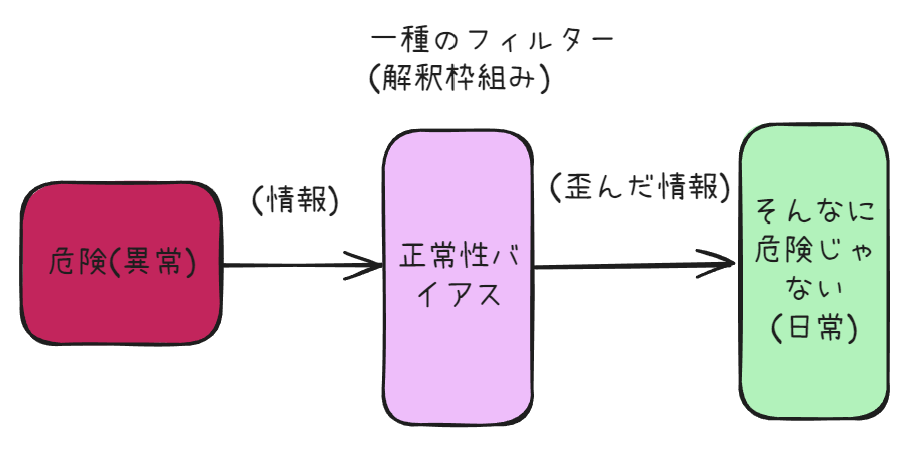

正常性バイアスを理解するために重要なのは「情報」と「解釈」である。

たとえば地震の警告の場合、地震という危機は現在においてまだ生じておらず、未来において生じる可能性があるものである。しかし、「近い将来において大きな地震が生じるという情報」は、今まさにニュースや町内放送などで(異常な事態を告げるものとして)人間に届いている。もちろん、地面が連続して揺れているとか、波が高くなってきたという目にする危険も情報として人間に届くものである。

「重大な危険に関する将来の情報」を我々が得たとき、どのように解釈するだろうか。「危険だから今すぐに動いて対処しなければならない」と合理的に解釈できるだろうか。

デイヴィッド・マクレイニーによれば、人間は何かが起こったとき、まず「状況の分析」にかかるという。その危険を自分にとっての正常な状況という文脈において、その状況を眺めるというわけである。

ようするに「自分がよく知っている物事に当てはめる」ということである。たとえば突然地面が揺れてても、以前体験した地面の揺れの経験や常識に引き寄せて解釈してしまうというわけだ。「いつものことの延長」、「ちょっと危険」くらいに解釈されてしまうわけである。

「この程度、たいしたことにならない。なぜなら、このまえの地震も揺れが収まったからである。このまえの地震の警告も、結局たいして揺れなかった。今回も大丈夫」といったような解釈が頭の中でされていくことになる。

・特に参考にしたページ

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,92p

なぜ正常性バイアスは生じるのか、その理由

正常性バイアスにおける正常性とは、当事者の日常における予測できる範囲や知っている範囲を意味している。それゆえに、当事者ごとに「正常性の範囲」が異なるといえる。

その人自身の生活歴、知識、文化、過去の経験が関わってくるのである。たとえば大きな地震や津波を経験したことがある人は「大変なことになるからすぐにでも動かないといけない」という解釈を行う可能性がある。

広瀬弘忠さんによると、正常性バイアスには「文脈的体制化」と「心的均衡回復過程」という2つの現れ方があるという。

文脈的体制化とは、災害警報などの異常な情報を日常の枠組みに無理やりあてはめて、その異常性を弱めようとする傾向のことである。心的均衡回復過程とは、異常な情報に接したとき、その情報が人々の対応能力をはるかに超え、かつその情報に曖昧性がある場合に、精神的緊張をやわらげるために、危険を過小評価する傾向のことである。

もちろん、明らかな危険が目の前に迫っているときは異常性を無視したり、過小評価することは難しい。

たとえば暴漢が自分に向かって走って追いかけているときに、「自分は大丈夫、たいしたことない」と思い続けることはできないだろう。では、過小評価してしまいがちな異常性とは、いったいどのような特徴があるのか。ストレスの緩和のためや、人は平静を失いたくないものだという人間の傾向以外に、それらの危険や異常を「正常性の範囲」だと思ってしまうのはなぜなのか。

・特に参考にしたページ

矢守克也「再論―正常化の偏見」(2009),137p

危険が迫ってくる速度がゆっくり

第一に、「危険が迫ってくる速度がゆっくり」だという点が挙げられる。

心理学では「ウェーバー・フェヒナーの法則」というものがある。刺激の強さに対して、人間が感じ取る感覚の変化が一定ではないことを示す心理物理学の法則である。たとえば1kgの荷物に500g足すと重く感じるが、10kgの荷物に500g足してもほとんど変わらないという。

10kgの荷物に500g、さらに500gと足していってもほとんど差がわからないとする。それと同じように、津波の高さが5センチずつ高くなるたびに警告されたとして、人間はその危険度を認知できるだろうか。

災害の危険度が少しずつ高まっていく状況が続くと、人間はその高まりを正しく把握することが困難になってしまうという。もし客観的に危険を把握できないとすれば、自分の過去の経験、正常性を参照し、「たいしたことがないのではないか」と解釈してしまうのである。

第二に、「危険が大規模で複雑すぎる」という点が挙げられる。第一の点と同じように、これも人間は正しく認知することが難しい。

たとえば地球気候変動の危険や株価大暴落の危険、病原体の蔓延の危険など、想像がつきにくい問題にたいして人間は過小評価してしまうのである。「どうせたいしたことないだろう、自分の世代では平気だろう」と特に具体的な根拠もなく、解釈してしまうのである。

・特に参考にしたページ

菊池 聡「災害における認知バイアスをどうとらえるか

-認知心理学の知見を防災減災に応用する-」(2018),16p

ストレス下の硬直と正常性バイアスの違い

たとえば山で野生の熊と出会い、ぎょっとして体が硬直し、動かなくなることがありえる。

津波の警告を聞いて、「たいしたことないだろう」と何も動かなくなることと、表面上は似ている。ジャーナリストのアマンダ・リプリーによると、飛行機事故で人々は火に飲み込まれるまで1分間の猶予があったという。しかし脱出できたはずの数十名が行動を起こせず、麻痺状態から我に返ることができなかったらしい。

しかし、ストレス下の硬直の場合は人間以外の動物でも生じる「自動的(不随意的)なプロセス」であるのに対して、正常性バイアスの場合は「本人の意識的なコントロールによって生じるプロセス」であるという違いがある(無意識的な部分もあるだろうが、脊髄反射的ではない)。

より専門的な用語では、正常性バイアスにおいては「意味づけ」や「意思決定」、ようするに「認知(解釈)」が生じているというわけである。認知ができずに硬直するか、認知のあり方が硬直するかの違いともいえるかもしれない(それゆえに認知バイアスという)。

もちろん、硬直せずにパニックを起こす人も、その反対に冷静に対応する人もいる(ランカスター大学のジョン・リーチによれば、生命の危機が迫っているとき、75%の人が頭がよく働かなくなり、15%の人が冷静に対処し、15%の人がパニックになるらしい)。

・特に参考にしたページ

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,99p

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,100p

正常性バイアスの具体例、実証研究

福田・関谷による水害避難の調査(2005)

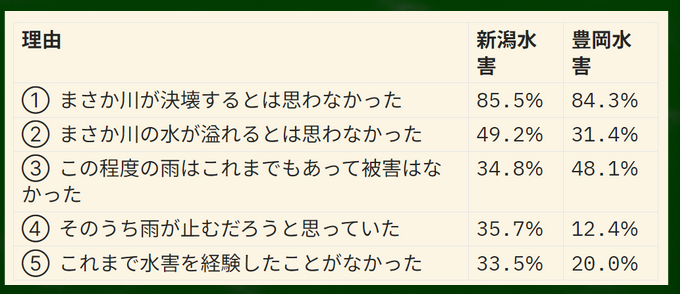

福田充さんと関谷直也さんの調査では2004年に発生した新潟水害、および豊岡水害の被災者を対象に質問用紙調査を行ったという。

その結果、たとえば回答者のうち85.5%が「まさか川が決壊するとは思わなかった」(新潟)、34.8%の人が「そのうち雨が止むだろうと思っていた」(新潟)といった項目にイエスと答えていた。新潟の場合は、水害を経験したことがないと答えた人は33.5%だった。

福田さんたちはこれらのデータが正常性バイアスの存在を実証していると結論付けているという。

たしかに、彼らは「未来に生じるであろう事態について軽視している」という傾向があり、かつそのときに迫っていた危険はそれほど客観的に軽いものではないという偏差(バイアス)があるようにみえる。彼らは「正常性の範囲」で解釈し、軽視してしまっているというわけだ。

・特に参考にしたページ

矢守克也「再論―正常化の偏見」(2009),138p

片田・児玉・桑沢・越村による津波避難の調査(2005)

片田敏孝・児玉真・桑沢敬行・越村俊一さんたちは2003年の宮崎県の津波避難による事後調査を実施したという。気仙沼では過去に津波の事例があり、住民の64%が津波襲来の可能性を考えていたという。しかし実際に避難した住民は2%に留まったという。

住民の回答では、多くの人が危険を過小評価していることがわかる。

片田さんたちはこれらの結果から、正常性バイアスが住民の心理に作用した結果であると結論づけている。

追記(2025/07/31):この論文を調べたところ、津波の被害は生じていないらしい。地震の12分後に「津波被害なし」と発表され、ニュースでは避難ではなく、注意の呼びかけのみである。

・特に参考にしたページ

矢守克也「再論―正常化の偏見」(2009),138p

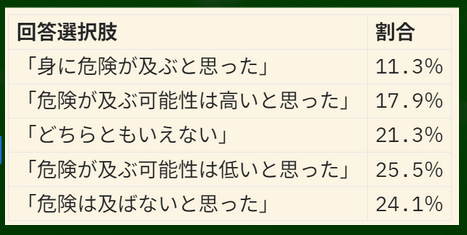

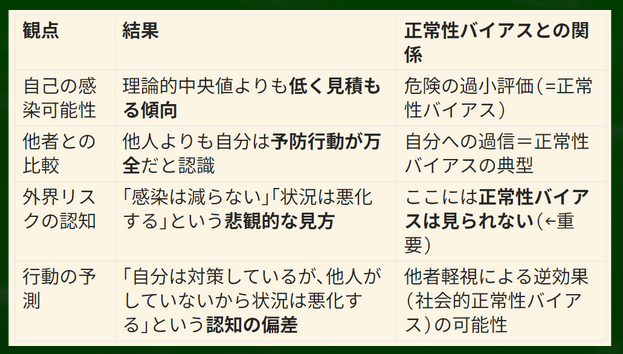

外山・長峯による新型コロナウイルス感染症の調査(2022)

外山美樹さんと長峯聖人さんたちは新型コロナウイルス感染症に関する認知を分析したという。

その結果、上の図のような正常性バイアスが確認されたという。

外山美樹, 長峯聖人「新型コロナウイルス感染症拡大状況において正常性バイアスは見られるのか?―新型コロナウイルス感染症に関する認知とその影響―」(2022)

その他

デイヴィッド・マクレイニーによると2001年のアメリカ同時多発テロ事件のとき、「コートを着て、家族に電話をかけた。パソコンの電源を落とし、仲間と会話を交わした。階段へ降りるときでさえ、ほとんどの人がゆっくり歩いていた。悲鳴をあげたり駆け下りたりする人はいなかった。」という報告がある。

ここで重要なのは、「異常が起きたときに、ヒトは正常な行動に固執しようとする」という傾向である。

・特に参考にしたページ

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,102p

得られる教訓と対策

正常性バイアスから得られる教訓(対策)

人間は異常な事態に直面したとき、自分の平静を乱したくないと考える傾向がある。異常ではないと信じること、認知(解釈)することによって正常側に引きつけ、平静を保とうとするのである。なぜ平静を乱したくないかというと、心が乱れた状態は「ストレス」だからであり、ある種の本能であるといえる(安全に対する生理的欲求)。

デイヴィッド・マクレイニーによると、正常性バイアスは日常においてなくてはならないものだという。正常性バイアスはほかの認知バイアスと同様に、単に排除すべき欠陥ではない。しかし利点であることが欠点になることもある。

人間には「慣れたものごとを背景雑音と見なして無視する」という傾向がある。たとえば新しいスマホや新しいスピーカー、新しいインテリアは数日の間、慣れていないものとして特別目にとまる(小さい異常)。しかし、慣れれば「あたりまえ(正常)」になり、目にとまらなくなる。異常を正常へと慣らし、新しい異常が生じたときに敏感に察知できるような「構え」を日頃から作っているとも解釈することができる。

たとえば泥棒が入った形跡を察知できるのは、「あたりまえの形式」を認知しているおかげであり、これが認知できなければ、毎日が特別であり雑音だらけになってしまう。

人間は繰り返される刺激に対して反応を弱めることで、認知資源を節約し、重要な変化にだけ注意を集中できるというわけである。これは正常性バイアスの利点ともいえる。もちろん、ストレスを緩和するという利点もある。トム・クルーズが主演の映画である「宇宙戦争」で、宇宙人の攻撃から逃げている少女が「ここは安全な場所」と言葉で繰り返すことで、過呼吸を改善しようとしていたシーンを私は思い出す。

イギリスのランカスター大学のジョン・リーチによれば、生き残るタイプの人は「最悪の事態を想定して以前から備えていた人たちである」という。

たとえば最悪の事態をあらかじめ想定して下調べや避難訓練をしていた人たちである。こうした想定をしていない人たちは心が乱れ、強いストレスを感じ、一種の「心理的逃避」を行うのである。明らかな異常事態も、異常ではない、正常だと信じることによって心の平安を得ようとするが、その考えている時間によって逃げ遅れてしまうのである。救助にあたる人、つまり一般人より危険をよく理解できる人の側が「警告をくりかえす」という対策も有効らしい。何度も警告されることにより、今度はその内容が「新しい正常性」となり、人はすぐ行動できるようになるという。

・特に参考にしたページ

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,99p

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,106p

【コラム】正常性バイアスは結果論にすぎないという批判について

矢守克也さんは、正常性バイアスは結果論ではないかと批判している。正常性バイアスの実証はどれも、「事後による検証」であり、被災者の想起、いわば「事後の意味づけ」に依存している。「あのときを振り返れば、私は津波がたいしたことがないと思っていた」という形式であり、被災の前に被災者がほんとうにそう思っていたかどうかは不明瞭であるというわけである。

要するに、実証されたのは「被災者が事後に危険を過小評価してふり返りやすい」という点であるのにもかかわらず、「被災者が事前に危険を過小評価して行動を選択している」という主張に転換されてしまっているというわけだ。

なぜそのように転換されてしまうのかというと、行動にはその原因の心的状態があるという「こころの前提」、危険性や緊急性に関する評価や判断がそれに先行しているという「危険評価の前提」、危険評価の能力には主体間格差があるという「役割分担の前提」などが関係しているという。

もちろん、被災者が「津波の可能性や危険性」について事前に考えていたかもしれない。しかし、それは明確なものではなく、質問調査などのコミュニケーションによって事後的、社会的に形づくられていった可能性もあり、実証することが難しいというわけである。

また、「正常性バイアス」の存在を実体化して意義ある防災実践が不可能だと主張したいわけではないという。問題は正常性バイアスが存在すると仮定してしまうことによって防災実践にもたらされるポジティブな面と見逃されてしまうネガティブな面を検討することである。実体化されたバイアスを減らすという目標ではなく、バイアスを減らさなくても「早期避難を実現する」という目標に変更することによってどれだけのものが得られるかを考えてみるとたしかに面白い(矢守さんはたとえば率先避難者によるリアリティ構築を例に出す)。

矢守克也「再論―正常化の偏見」(2009)

参考文献

汎用文献

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

参考論文

矢守克也「再論―正常化の偏見」(2009)[URL]

外山美樹, 長峯聖人「新型コロナウイルス感染症拡大状況において正常性バイアスは見られるのか?―新型コロナウイルス感染症に関する認知とその影響―」(2022)[URL]

川合伸幸「認知バイアス―判断し行動するときの心のクセ―」(2024)[URL]

菊池 聡「災害における認知バイアスをどうとらえるか-認知心理学の知見を防災減災に応用する-」(2018)[URL]

山科 満「安心・安全を臨床心理学の側面から考える-東日本大震災被災者への支援経験を出発点に-」(2021)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。