動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿する予定ですm(_ _)m

はじめに

社会心理学とは、人間の社会的なふるまいの法則や仕組みを明らかにすることを目的とする学問である。

たとえば集団の中だと人はどう変わるのか。人はどうして同調するのか。SNSでは意見がどうして偏りやすいのか。血液型と性格に関連があると思ってしまうのか。そうした人間の心理の法則や仕組みを説明していく学問である。

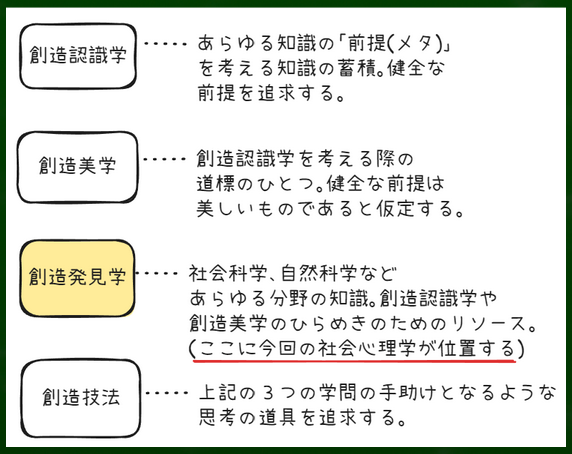

この記事のシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。※社会心理学だけではなく他の心理学を扱うこともある。

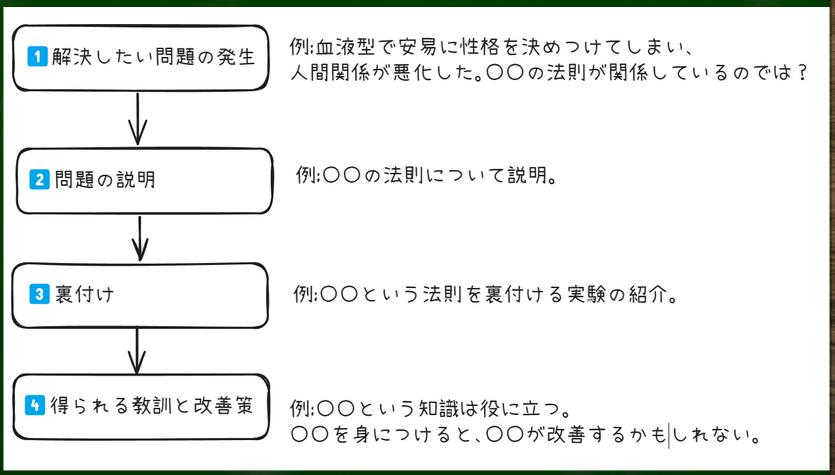

基本的な説明プロセスは、上の図の通りである。

【具体例1】広告による消費行動の誘導

「今だけ!数量限定」といったフレーズを繰り返し呈示され、必要のない商品を無意識に過剰に購入してしまう。自然を連想するような挿絵が入っているだけで、その食品が安全だと無意識に認識してしまう。

【具体例2】行動の操作、負の感情の発生

特定の写真や言葉を瞬間的に呈示されるだけで、イライラしたり、特定の方向に思想が傾いたりすることがある。

たとえば人間が意識できないほど短くコーラの画像を映像に挟むことで、コーラを飲みたくなるように人間の思考を操作することも不可能ではない。あらゆる場所で特定の画像やワードを意図的に散りばめられることで、特定の思想や行動に誘導・操作させられている可能性もある。

【その他】

たとえばビジネススーツを着るだけで強欲な性格に傾いたりすることがある。カジノでは現実を想起させるもの(時計など)を一切排除し、ベルや音楽、コインの音などでひたすらギャンブルをするように誘導される。さまざまな誘導的な言葉で詐欺にひっかかることがあったり、異性に勘違いしてアタックしてしまうこともありうる。

スーパーではテンポのよい曲を聴かされることで、買物をできるだけ素早くしようと促される。

痛い目を見る可能性

もちろん、こうした行動が結果的には自分に適合的である場合もある。たとえば広告に誘導されて買った商品が本当に自分に必要なものの場合もある。ビジネスでは自分を無意識に強欲的、利益第一な状態にセットしたほうが有利な場面がある。

しかし、重大な選択のときにあまりにも無意識的な誘導に流されていると、痛い目を見ることになるかもしれない。このような判断の偏りや錯誤は社会心理学でいうところの「プライミング効果」が関係している可能性がある。

プライミング効果とは

プライミング効果とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

プライミング効果(英:priming effect):ある刺激を受けたとき、その影響でその後の行動や考え方が変わったり、別の刺激に対する感じ方が変わったりすること。「呼び水効果」とも表現されることもある。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,28p

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,19p

呼び水とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

呼び水とは一般に、「井戸から水を汲み上げるときに最初に少量の水を注いで水の流れを呼び出すための水」を意味する。それが転じて、「ある物事を円滑に進めたり、きっかけを与えるための働きかけ」の比喩として用いられるようになった。

ポンプで井戸から水を吸い出すためには、少量の水がポンプ内に入っている必要がある(水で空気の隙間が減る)。少量の水で大量の水を呼び出すから、「呼び水」なのである。プライミング効果も同じように、ある刺激で別の刺激を(ときには大量に)呼び出すわけである。

プライム刺激、ターゲット、エフェクト

プライミング効果の重要な要素は「プライム刺激(プライム)」、「ターゲット」、「エフェクト」の3つであり、それらが合わさった過程を「プライミング」と呼ぶ(正確にいえばエフェクトはプライミング過程というより付随する結果である)。

まずはそれぞれの用語を説明していく。

プライミング効果におけるプライム刺激とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

プライム(英:prime,プライム刺激):プライミングに用いられる最初の刺激のこと(第一の刺激)。単語、画像、匂い、物などさまざまな刺激がありうる。

プライムはラテン語のprīmus(プリームス)からきており、「第一の、最初の」といった意味がある。英語のprimeには「引き金を引く」といった意味もある。

たとえば鉛筆を見た後にボールペンを瞬時に認識しやすくなる場合、最初の刺激は鉛筆から来ているということになる。

・特に参考にしたページ

中川陽子,猪木省三「意味的プライミング効果と音韻的プライミング効果の関連性」(2023),121p

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,28p

プライミング効果における「ターゲット」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ターゲット(英:target):プライミングに用いられる二番目の刺激のこと(第2の刺激)。被験者が処理する対象のこと。単語、画像、匂い、物などさまざまな刺激がありうる。

実験ではプライムによってターゲットに対する処理がどのように変化するのかという点が重要になる。

たとえば「優しい」という単語を見た後に、困っている人を助けやすくなるかといった変化をみるわけである(この場合、刺激は困っている人ということになる)。

あくまでも引き金はプライムであり、ターゲットではない。プライムを引き金にしてターゲットへの対応が変わるかどうかがポイントになる。プライムがなくてもあってもターゲットに対する処理が変わらないなら、プライミングとはいえない。

・特に参考にしたページ

中川陽子,猪木省三「意味的プライミング効果と音韻的プライミング効果の関連性」(2023),121p

プライミング効果における「エフェクト」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

エフェクト(英:effect,効果):ターゲットに対する処理速度、正確性、選好、行動傾向などの効果(結果、反応)のこと。

プライムによってターゲットに対する被験者の処理が変化した場合、一定のエフェクトがあったといえる。たとえば手を洗うという刺激によってボランティアへの参加意欲が下がった場合、被験者の行動傾向が変化したといえる。

このように、事前に特定の刺激に接することで特定の刺激にたいする処理を活性化(変化)させる方法をプライミング(英:priming)という。「たとえば被験者はプライミングされた」といった言い方をする。

・特に参考にしたページ

中川陽子,猪木省三「意味的プライミング効果と音韻的プライミング効果の関連性」(2023),121p

無意識、SOA、自動的処理過程、制御的処理過程

プライミング効果の中心的特徴は、プライミングされる人間がプライムの影響に気づかないことである。

無意識的、潜在的、暗黙裡にプライムに誘導され、特定の刺激に対して特定の処理をしてしまう現象なのである。

たとえば意識できないほど一瞬だけ画像や単語が表示されると、その刺激に影響を受けて特定のメーカーの飲み物を選んだり、特定の気分になったりすることがあるのである。しかもなぜ本人はそのような処理へ至ったのか、影響を受けたのか気づいていないのである。

SOAとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

SOA(英:stimulus onset asynchrony):ある刺激(プライム)が提示され始めてから、次の刺激(ターゲット)が提示され始めるまでの時間間隔のこと。

・特に参考にしたページ

中川陽子,猪木省三「意味的プライミング効果と音韻的プライミング効果の関連性」(2023),121p

自動的処理過程とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

自動的処理過程(英:automatic process):意識しなくても起こる、早く短時間で働く処理のこと。SOAが250ミリ秒以内のケース。たとえば犬の画像を見せられてすぐ猫の画像を見せられる場合、それが猫であるという認識処理がより早くなりやすい(いきなり猫の画像を見せられたり、パンの画像の次に見せられるよりも処理が早くなる)。

・特に参考にしたページ

中川陽子,猪木省三「意味的プライミング効果と音韻的プライミング効果の関連性」(2023),121p

制御的処理過程とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

制御的処理過程(英:controlled process):意識的に行われる、時間をかけて働く処理のこと。プライムとターゲットの間が 700ミリ秒以上のケース。

たとえば犬という単語の後に、700ミリ秒以上たってから猫という単語見せられたときに、人は「犬に関連する単語が来るかもしれない」と予測しながら待つことが可能になる。

・特に参考にしたページ

中川陽子,猪木省三「意味的プライミング効果と音韻的プライミング効果の関連性」(2023),121p

オートパイロット状態

デイヴィッド・マクレイニーによれば、プライミングの影響力が最大になるのは人がオートパイロット状態(ハイウェイ・ヒプノーシス)にあるときだという。

要するに、周囲に意識的な警戒などせず、ぼーっとしているときに生じやすいということである。人は経験する際に、まずは無意識の領域で処理し、それに基づいて意識の表層にその結果が届けられるという。

・特に参考にしたページ

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,24p

プライミング効果を説明する理論

プライミング効果を説明する理論として、自動的活性化拡散理論や期待理論、意味照合説などがあるらしい。

自動的活性化拡散理論とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

自動的活性化拡散理論とは、プライムが無意識に関連する記憶を活性化し、その活性化が関連する情報に広がることでターゲットの理解や反応が早くなるという考え方のことである。活性化の拡散が無意識に生じるため「自動」と表現されるのである。

・特に参考にしたページ

中川陽子,猪木省三「意味的プライミング効果と音韻的プライミング効果の関連性」(2023),121p

知識の活性化、連合ネットワークとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

知識が取り出されやすい状態にあること、あるいは実際に取り出された状態にあることを知識の活性化(英:activation)という。

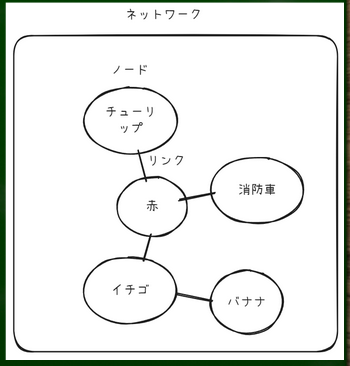

連合ネットワークとは人の心の中で概念や情報が関連付けられ、ノードとリンクでつながった記憶・認知のネットワーク構造のことである。

たとえば赤色(ノード)という刺激を受ければ、イチゴやチューリップ、消防車へとリンクがつながっていき、関連する知識が活性化する。「スキーマ(知識や経験の構造化された枠組み,schema)」が活性するともいわれる。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,23p

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,23p

接近可能性とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ある概念や知識がその人の記憶からすぐに思い出され、活性化されやすい状態のことを「接近可能性(英:accessibility)」という。反応時間(反応潜時)などで接近可能性の程度を測ったりするという。たとえば猫の後にすぐ犬が認識できれば、犬に対する接近可能性が高いといえる。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,28-29p

期待理論とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

期待理論とは、プライムの呈示によって次に来るターゲットへの予測や期待が生じ、その期待に一致すれば情報処理が促進され、不一致であれば情報処理が抑制される理論のことである。

Neely(1977)によると、自動的処理過程はSOAが250ミリ秒以内で生じ、制御的処理過程は700ミリ秒以上で生じるという。前者を自動的活性化拡散理論によって、後者を期待理論によって説明するということになる。

・特に参考にしたページ

中川陽子,猪木省三「意味的プライミング効果と音韻的プライミング効果の関連性」(2023),121p

プライミングにおける同化と対比

プライミング効果における「同化」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

(プライムにおける)同化(英:assimilation):新しい情報や刺激を、すでに持っている枠組みや認知的スキーマに合わせて解釈し、取り込むこと。

【具体例】初対面の人が少し冷たくても「真面目な人なんだろう」と、自分の持つ「真面目な人は無口」というスキーマに当てはめて理解する。暴力とは何かについて考えさせられた後、電車でぶつけられると乱暴だと捉えられやすい。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,29p

プライミング効果における「対比」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

(プライミングにおける)対比(contrast,異化):プライム刺激を基準として、後の判断がむしろプライムから離れること。

【具体例】駅のホームで殴り合っているようなとても乱暴な人を見た場合は、電車で人を押しのけるような多少乱暴な行動でもそれほど乱暴にみえなくなる。

プライムが極端な具体的事例の場合は対比が生じやすく、ほどほどに具体的で抽象的すぎない場合は同化が生じやすいという。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,30p

プライミング効果の具体例、実証研究

ジョンとリリエンクイスとによる「水で洗う実験」(2006)、マクベス効果

- 被験者にかつて自分が犯した罪や道徳に反する行為を思い出させた

- 手を洗う行動をとらせた(プライム)。

- 困っている大学院生のために、無償でまた実験に参加してもよいと思うか聞いた(ターゲット)

[実験結果]参加してもよいと答えた被験者は、手を洗わなかったグループでは74%にのぼったのに対し、手を洗ったグループでは41%にとどまったという。

手を洗った人は無意識のうちに罪悪感も洗い流したので、償いをする必要をあまり感じなくなっていたと説明されている。このような効果を「マクベス効果」ともいう(シェイクスピアにおけるマクベス夫人が罪悪感から手を何度も洗う行動を繰り返したことから)。

重要なのは、被験者は自分の選択の材料として「手を洗う」という行為を意識的に捉えていないということである。無意識のうちに影響を受けている、誘導されているという点がポイントになる。

・特に参考にしたページ

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,18ー19p

エアラン・ケイらによる「最後通牒ゲーム実験」(2003)

- 被験者を2グループに分ける。第一グループでは特に意味のない写真を並べる(クジラや段ボールなど)。第二グループではビジネスに関連した写真を並べる(ブリーフケースや高級ペンなど)。さらに写真と特定の紙の名称を線で結ばせる。

- 被験者を最後通牒ゲームに参加させる。

最後通牒ゲームとは、2人の参加者がいて、1人(申し出)が持っているお金の分け方を決め、もう1人がその分け方を受け入れるか拒否するかを選ぶゲームである。申し出の割合が20パーセントより低いと、不公正だと感じられ拒否される傾向が一般にある。

ただし、実験では被験者が必ず「申し出」の側になるように協力者によって制御されている。

[実験結果]とくに意味のない刺激グループでは91パーセントの人が50パーセント分ける申し出をおこなった。一方で、ビジネス関連の刺激グループでは半々に分けようと申し出た人は33パーセントしかいなく、それ以外は相手より少し多く取ろうとしたという。

写真ではなく、物品がただ置いてあるという場合では半々に申し出る割合は100%と50パーセントの違いがあったという。ビジネス的にプライミングされたひとたちは、相手より得をしようとしやすい傾向があるといえる。

・特に参考にしたページ

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,20-22p

その他

ハンク・アーツによる実験(2005)では、洗剤の匂いがする部屋と無臭の部屋では、洗剤の匂いがする部屋のほうがクッキーのクズを掃除する人がおよそ3倍になったという。

ジョン・バーグによる実験(1996)では、特定の単語の復元実験をさせた後で割り込むかどうかを調べた場合、ネガティブな単語の場合は被験者が割り込む割合が高くなり、ポジティブな場合は割り込む割合が低くなったという。「引退」や「しわ」などの老人に関連する単語の復元実験を行った場合、廊下を歩く速度が低下したという結果もある。

バーグは白人の被験者がパソコンで退屈な質問に答えている間、ほんの一瞬だけ黒人男性か白人男性の写真を画面に表示するという実験も行っている。

写真は意識する前に消えるように制御されている。その後、質問のやり直し(エラーメッセージ)を指示されると黒人男性の写真を見た被験者は、白人男性の写真を見た被験者よりも不機嫌になりやすかったという。本人が差別的だと思っていなくても、無意識にステレオタイプ(ネットワーク観念)に基づく反応が引き起こされる、プライミング効果の例である。

いわゆるサブリミナル効果とも関連するものがある。たとえばある画像(たとえばケーキや特定の芸能人)をグロテスクな状態(ゴミまみれなど)で短時間提示すれば、その対象に無意識に嫌悪を抱く可能性なども考えられるだろう。

・特に参考にしたページ

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,24p

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,30p

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,32p

得られる教訓と対策

プライミング効果から得られる教訓(対策)

あらゆる認知バイアスに関連することだが、まずはメタ認知が重要になる。プライミングは無意識でとくに生じやすく、意識的に警戒している場合は生じにくいからである。

とはいえ、四六時中警戒しているわけにもいかない。重大な選択の場面などで、自分はいかなる情報に影響を受けているかを意識的に内省してみるといいかもしれない。直前にどのような活動をしたのか、気分が沈んだり浮かれたりしていないか、そういうものに意識を向け、できるだけ客観的、システマティックに情報を処理するのである。

経済や政治の領域では特に意図的なプライミング効果を狙っている場合が多い。プライミングされて自分に不利な行動をとらないように気をつけると同時に、プライミングを他者にして相手に不利な行動(無駄遣いなど)をとらせ、自分に有利な結果を生じさせることも可能である(営業活動などではそれが顕著である)。

詐欺師はプライミングの達人であり、いかにして信頼を得やすい刺激を散りばめるかが重要になる。また、意図せずにプライミング効果を生じさせている場合などもありうる。相手にとって不快な言動してしまった後では、そうでない場合と比べて相手による言葉の受け取り方は変化するといえる。

自分で自分を直接的にプライミングすることは基本的に難しい。しかし、環境や習慣を通じて間接的に影響を与えることは可能だという。たとえば部屋を綺麗にしておけば、綺麗という概念に関連した要素が活性化する可能性が高い。

現代社会において、他者にプライミングすることは礼儀の場合すらある。たとえば笑顔で挨拶するだけで相手はポジティブな概念が活性化することが多い。良いスーツを着こなすだけで面接官をプライミングすることも可能だといえる。このように、プライミングは使い方次第では自分の生活に役立つといえる。

・特に参考にしたページ

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,24-25p

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,32p

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,33-34p

参考文献

汎用文献

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

参考論文

川口 潤「プライミング効果と予測」(1988)[URL]

及川 昌典「テスト状況における達成プライミングの効果」(2005)[URL]

中川陽子,猪木省三「意味的プライミング効果と音韻的プライミング効果の関連性」(2023)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。