- Home

- マーシャル・マクルーハン, 1ワード社会学

- 【1ワード社会学第六回】マクルーハンの「メディアはメッセージ」とはなにか

【1ワード社会学第六回】マクルーハンの「メディアはメッセージ」とはなにか

- 2025/9/17

- マーシャル・マクルーハン, 1ワード社会学

- コメントを書く

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿していますm(_ _)m

はじめに

社会学とはなにか

社会学とは、「社会を対象とする学問」のことである。そして社会とは基本的に「人々の社会的行為の相互作用の集まり」を意味する。

なぜ社会学が存在するのかについては多種多様な立場があるが、根本的には「社会を分析し、よりよい社会へ導くため」だといえる。社会とはなにか、どう変動していくのかという事実判断やどうあるべきかという価値判断の両方のバランスをとる必要のある学問である。

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

この動画チャンネルシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。

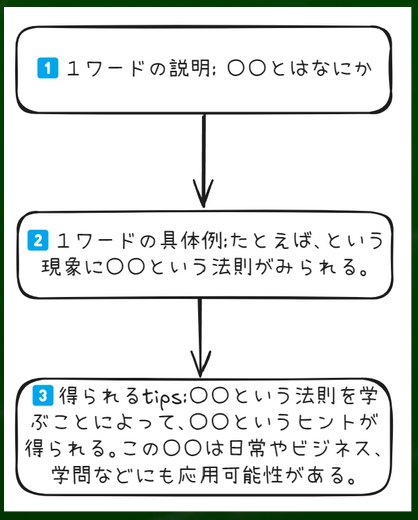

基本的な説明プロセスは、上の図の通りである。

メディアとはなにか

メディアとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

(一般的な)メディア(英:media):情報や意味を人から人へ伝えるための手段や媒体のこと。

「中間」や「媒体」を意味するラテン語のmedium(メディウム)からきている。昔は光が空気や水などの「媒質(medium)」によって伝わるといったように使用されていた。やがてmedumuが複数形としてmediaになり、情報を伝える手段全般を指すようになったという。

社会学者の浜日出男さんは、メディアを「マス・メディア」、「コミュニケーション・メディア」、「マクルーハン的な意味でのメディア」の3つの意味に分類している(それぞれ順次解説する)。それぞれの違いを理解していく。

マクルーハンとは誰か、何をしたのか

マクルーハン的な意味でのメディアとは、いわゆる「人間の拡張」と言われるメディアのことであり、テクノロジー一般を意味することが多い。「メディアはメッセージ」というように、メッセージとしても理解する必要がある。しかしマクルーハンはメディア概念を厳密に定義づけることなく曖昧に使用している(それゆえに科学的ではない、実証的ではないなど批判も多い)。今回はマクルーハンのメディア概念をできるだけ厳密に、かつ生産的に解釈することを目指す。

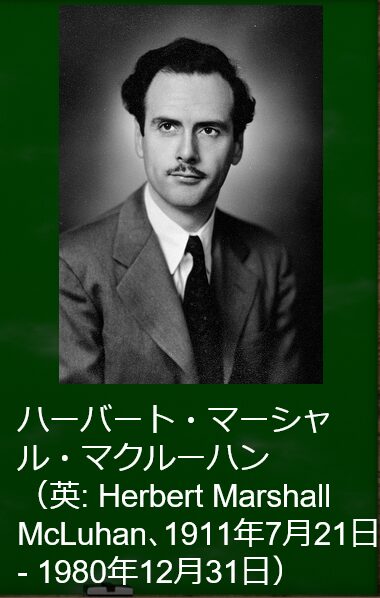

マクルーハンはカナダ出身の英文学者であり、メディア論の第一人者として知られている。彼は社会学者ではないが、社会学の書籍でも参照されることが多い(マス・メディア論、コミュニケーション研究など)。

1960年代には「カナダの彗星」と言われ、アメリカで大きな注目を集めたという(キワモノ扱いされることもあったという)。マクルーハンの文献(『グーテンベルクの銀河系』や『メディア論』)は社会学を学ぶための基礎知識として理解することは意義があると考える。たとえば社会学者のカッツやルーマンの主張をさらに理解しやすくなるかもしれない。

・特に参考にしたページ

時津啓 「マクルーハンにとってテレビとは何かー<メッセージ>から<マッサージ>へー」(2023),1-2p

マス・メディアとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

マス・メディア(英:mass media,大衆媒体):一般に、不特定多数の人々(大衆)に情報やメッセージを伝達することを目的とした影響力をもつ媒体を意味する。我々が日常生活でメディアという場合、多くの場合はこのマス・メディアを意味する。

1920年代にアメリカで新聞、雑誌、ラジオなどの広告媒体を指して「メディア」という言葉が使われ、やがてそれらを「マス・メディア」と呼称するようになったという。最初のマスメディアは15世紀半ばにグーテンベルクが発明した印刷物とされている。マスコミュニケーションとは一般に、大衆に対してメディアを介して大量に伝達する過程を意味するが、マスコミと省略され、マス・メディアとほとんど同義的に扱われる。

・特に参考にしたページ

「社会学」、有斐閣、第十一刷,139p

コミュニケーション・メディアとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

コミュニケーション・メディア:社会学の分野では人間と人間の相互行為を媒介するあらゆるものを意味する。

新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどのマス・メディアだけではなく、より広義に、文字や電話、映画、インターネット、鉄道、マンガなどが含まれる。

たとえば社会学者のニクラス・ルーマンは、コミュニケーション・メディアを「コミュニケーションの連鎖を可能にする媒体」であると定義し、以下の3つに分けて考えている。

- 言語:コミュニケーションの相手が何を考えているのか知ることを可能にしてくれるメディア。言葉、ボディ・ランゲージ、芸術表現など。

- 流布メディア:時間や空間を越えてコミュニケーションが成立することを可能にしてくれるメディア。文字や印刷技術、通信技術など。

- 成果メディア(象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディア):コミュニケーションの連鎖がしやすくなる条件付や動機づけを行うメディア。真理、愛、権力、貨幣など。

・特に参考にしたページ

「社会学」、有斐閣、第十一刷,139p

マクルーハンの人間の拡張とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

人間の拡張(英:the extension of man):人間の感覚器官や運動器官を外化したあらゆる人工物やテクノロジー(技術)を意味している。マクルーハンの用語。

たとえば望遠鏡は人間の目の拡張であり、車輪は足の拡張、武器は手の拡張、服は皮膚の拡張、新聞やテレビは声の拡張であると考えることができる。

人間の活動にとって感覚の拡張として少しでも役に立っていれば、ほとんどあらゆる人工物や技術は人間の拡張であるといえる。それゆえに、マクルーハンのメディア概念はかなり広義であるといえる。

・特に参考にしたページ

「社会学」、有斐閣、第十一刷,139p

「社会学」、有斐閣、第十一刷,147p

香月孝志,「社会学用語図鑑」,プレジデント社,第一刷,166-167p

人工物、技術、メッセージ、メディア、作用の区別

担体とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

堀川新吾さんによると、マクルーハンは「媒介物(モノ)とメディア」を区別せず、どちらもmediaとして表現しているために混乱の種となっているという。

堀川さんはマクルーハン・メディアを「担体」+「メッセージ」であると解釈し、定義づけている。

担体(たんたい、support)とは化学用語であり、「あるものを支えたり運んだりするもの」を意味する。メディア(媒介物)と用語的に区別するために堀川さんが採用した単語である。

堀川さんの使い方では、担体は人工物と技術の複合体であり、かつ人間の拡張に寄与するようなものである。たとえばテレビや本は人工物であり、テレビを可能にする電気技術や本を可能にする印刷技術は技術である。技術それ自体は目に見えないが、人工物は基本的に目に見える。もちろん人工物でも、電波のように目に見えないものとCDのように目に見えるものに分けられる。

・特に参考にしたページ

堀川新吾「マクルーハンのホットなメディアとクールなメディア」(2008),156p

情報とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

堀川さんはメッセージを「情報」であるとしている。「コンテンツ」や「内容」とも表現される用語である。たとえば「この手紙の情報は『あなたが合格した』ということである」という言い方をする。

堀川さんは情報を意味付けがされていないデータと、意味付けがされているデータ(=情報)、さらに体系化された情報(=知識)に区分している。たとえばビット列はデータであり、文字や画像は情報であり、社会学理論は知識であるというように考えることができる。

メディアという大きな枠組みの中に、その構成要素として担体とメッセージがあるというわけである。

・特に参考にしたページ

堀川新吾「マクルーハンのホットなメディアとクールなメディア」(2008),156p

メディア作用とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

さらに重要な用語として、「メディア作用」がある。

「担体とメッセージの複合体」であるメディアが、人間の感覚の比率を変化させる場合などが顕著な例である。たとえば印刷物や印刷技術といったメディアは、独特な「メッセージ性=メディア作用」を有しており、人間の視覚を五感の中でも特に用いるように身体に作用させているといった主張をマクルーハンは展開している。

あくまでもメディアが作用を生み出しているのであり、「メディア」と「メディアの作用」を区別する必要があるといえる。担体やメッセージはメディアの構成要素であるが、メディアが生み出す作用・結果はメディアの構成要素ではない。構成要素ではないが、メディアの作用はメディアの「特性」とはいえるかもしれない。いずれにせよ区別したほうがスッキリする。

たとえば車(の排気ガス)は人間に病気という作用をもたらすが、車は病気の作用から構成されるわけではない。しかし、車の部品や車の技術は車の構成にとって必要不可欠である。

・特に参考にしたページ

時津啓 「マクルーハンにとってテレビとは何かー<メッセージ>から<マッサージ>へー」(2023),11p

マクルーハンのホット・メディアとクール・メディアの違いとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ホット・メディア(英:hot media):情報の精細度が高いメディアであり、受け手の参与が少ないメディアのこと。マクルーハンの用語。

クール・メディア(英:cool media):情報の精細度が低いメディアであり、受け手の参与が多いメディアのこと。マクルーハンの用語。

※もともとジャズ用語からきているという解釈がある。大西康雄さんによると、このホット/クールの区別の曖昧さがキワモノ扱いされるひとつの要因であったという。

ホットメディアの具体例

たとえばマクルーハンはホット・メディアの代表例として映画や印刷物をあげている。たとえば映画はテレビよりも精細度が高く(たとえば解像度が高い、画面が大きい)、物語的であり、多様な解釈を許しにくい(参与度が低い)。

クールメディアの具体例

一方で、クールメディアの代表例として口語やテレビを挙げている。たとえば対面的な会話ではメッセージの解釈が一方的に押し付けられにくく、双方向的で参与度が高い。(当時の)テレビは画質が低く、ぼやけており、視聴者側が能動的に情報を完成させる必要があったという(初期のテレビであるため、双方向的な参加型という意味での参与度ではない。たとえばリモコンでクイズに参加したりするなど)。

・特に参考にしたページ

「メディア・情報・消費社会」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,6p

ホット/クール概念の曖昧性について

たとえばマクルーハンは前活字的社会ではラジオをホットであると言いつつ、活字的社会ではクールなメディアともいう。活字メディアがクールだと言いつつ、参与の形態があるともいう(つまりホットであるということ)。

たとえば文学は自分で場面をイメージして補っていくという参与度、メディアへの参加の度合いが強いともいえる。マクルーハンの矛盾的な叙述は多くの人が批判しているという。

矛盾が生じる理由はマクルーハンがメディア概念を厳密に定義していないからである。

たとえば門林岳史さんやポールレヴィンソンは、ホット/クールを絶対的属性ではなく二項対立的な区分であると解釈している。印刷物がいかなる状況でもホットというわけではなく、ある社会的コンテクストではクールであり、ある時代では相対的にホットになるということがありうるというわけである。

レヴィンソンは物理的精細度や完成度といった技術的側面と、受け手の関わり方の度合いといった参与度の側面の2つの要素に区分している。

たとえばレヴィンソンによると、テレビが技術的に高精細度化したとしても(ホットの比率が上がる)、参与度が高くなっていった場合は(クールの比率がそれ以上に上がる)、テレビというメディアはクール・メディアに位置づけられるのである。ようするに、マクルーハンは2つの側面の要因を混合させて、その時々のコンテクストでホットやクールを区分しているので議論を混乱させがちだというわけだ。これはマートンの社会的機能の正味計算などを思い出す話である(総合的にプラスかマイナスか、計算するのが難しいという話)。

【基礎社会学第三十五回】ロバート・K・マートンの実証的機能分析とはなにか

社会学者の佐藤俊樹さんは、ホット/クールを情報量や精細度で区別するのは限定的であり、むしろ「意味が固定されやすいか変化しやすいか」で考える方が適切であるという。

社会学者のJ.E.カッツも、ホット/クールの概念の核心はメディア解釈の開放性や曖昧さにあり、この要素によって参与度が関わってくるというわけである。参与度に関わるコンテクストという要素を明確に言語化できていない(あるいは軽視している)というマクルーハンの問題点があるというわけである。

社会学者のケネス・ボールディングはさらに、ホット/クールを「関与への要求」、「メディアの範囲」、「情報の密度」という3つの次元を複合的に考慮して判断する必要があるとしている。

たとえば印刷は解釈を要求し、受け手への関与が高いのでクールである。一方で、印刷は受け手と送り手の空間的な距離や遠く、フィードバックの可能性が低いのでホットである。さらに、情報の密度という点で印刷は視覚に特化しており、低いといえるだろう(クール)。総合的に採点していき、ほかのメディアと比較し、ホットやクールを相対的に、その都度判断できるのかもしれない。

さらに、ボールディングはマクルーハンが現実的な情報伝達や理解の限界を無視していることも批判している(情報量が多くなったとしても、結局人間が処理できる能力には限界がある)。

また、マクルーハンはメディアの物理的な形態や感覚的特徴ばかりを重視して、社会的な文脈や受け手の理解や参与を軽視する傾向があるという。

・特に参考にしたページ

大西康雄「マクルーハンはデジタルメディアの夢を見たか: マクルーハンの 「ホット/クール」 メディア概念再構成の試み」(2014),13-14p

「メディアはメッセージ」

マクルーハンの「メディアはメッセージ」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

メディアはメッセージ(英:The medium is the message.):メディアが運ぶメッセージとは独立に、メディア自体が人間の感覚や経験、行為を構造化する力(メッセージ性、メディアの作用)をもっているという意味。

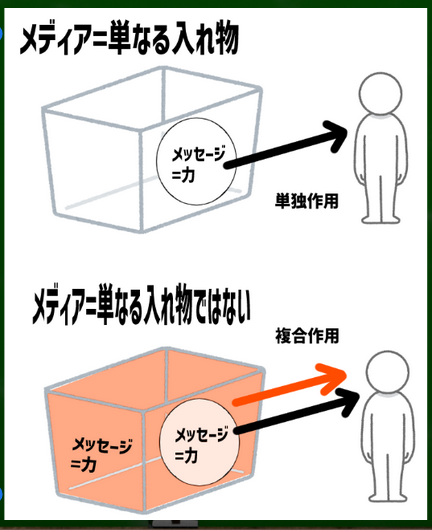

マクルーハン以前のメディアの捉えられ方

マクルーハン以前では、メディアはある種の透明な箱であり、ただ荷物を運ぶだけの手段的な存在であると一般的には考えられていたという(ただし佐藤俊樹さんいわく、マクルーハンと同様の議論をしていた者は既にマクルーハン以前にいたという。たとえばハロルド・イニス、シグニット・カロザース、ルイス・マンフォードなどが挙げられるかもしれない。また、全体的なニュアンスはマルクスの上部構造/下部構造とも似ているだろう)。

人の感覚や行動に影響を与えるのはメディアという手段ではなく、メディアが運ぶコンテンツ(内容、メッセージ、情報)であるという考え方である。

メディアは単なる箱ではない

マクルーハンはメディアが運ぶ「メッセージ(=内容)」だけが人間に影響を与える力をもつのではなく、メディアの形式(形態)もまた人間に影響を与える力をもつと主張した。透明な眼鏡で物を見るのではなく、メディアごとに色が違う色付きメガネで物を見ることとも似ている。

たとえばテレビというメディアが「お笑い芸人のコント」を届ける場合、印刷物というメディアと情報的には類似した内容をもっていたとしても、人間への作用のあり方は異なるといえる。たとえばテレビの場合は視覚だけではなく、聴覚もまた刺激するからである。

時津啓さんによれば、「メディアはメッセージ」とは要するに比較メディア論のことであるという。メディアにはそれぞれの特性があり、その特性ごとに人間に対する作用が変わるという話である。時代によって人工物や技術、要するに担体が変化し、その変化によってメディアの特性である作用(メッセージ性)もまた変化していくというわけである。

極端に言ってしまえば、何を運ぶかといった「コンテンツ」はあまり重要ではない。同じものを運ぶ場合でも、どのメディアで運ばれるかによって、どのように人間に作用するか、どのようにコンテンツの意味付けが異なるかという「比較」が重要になるのである。特にマクルーハンは「感覚(の比率や量)」への作用を重視した(次の項目で扱う)。

・特に参考にしたページ

香月孝志,「社会学用語図鑑」,プレジデント社,第一刷,164-165p

「社会学」、有斐閣、第十一刷,148p

「メディア・情報・消費社会」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,3p

「メディアはメッセージ」における「メッセージ」とは

メディアを「担体とメッセージ」の複合体と先ほど仮定して話を進めていたが、「メディアはメッセージ」における「メッセージ」とはいかなる位置づけになるのか。

まず、担体とメッセージは構成要素であり、ここでいうメッセージは「情報(コンテンツ)」を意味している。しかし、「メディアはメッセージ」におけるメッセージはこのような意味でのコンテンツ(運ばれる荷物)ではない。いわば「メディアの作用」であり、力、影響力という「特性」である。メディアはメッセージを運ぶ際に、メッセージ性という力を荷物に、そして人間に生じさせるというわけである。対象(受け手やコンテンツ)との関係との中で帯びる力、生じる効果ともいっていいだろう。

たとえば印刷技術の形式それ自体は特定の内容(本の中身)をもっていない。特定の内容の「あり方」や「捉えられ方」などに確かに影響を与えるものではあり、一体的ではあるが、しかしそれでも形式は決して内容ではない。内容を規定する形式と内容は区別しなければならない。しかし、「内容」も「人工物や技術(形式)」も共に「人間の感覚や行動に影響を与える」という点では共通しており、どちらもメッセージ(性)があるとはいえる。マクルーハンは形式(担体)と内容(コンテンツ)を切り離せるものとは考えていなかったという点も重要である(現代ではインターネットの発展によって事情は少し変わってきてはいる)。

適切に言い直すなら「メディアはメッセージの枠組みを形づくる」、「メディアの形式(物理的形態、担体のあり方)は内容(情報、コンテンツ)以上にメッセージ性をもつ(人間や社会に影響を与える)」といったことになるのだろう。

・特に参考にしたページ

堀川新吾「マクルーハンのホットなメディアとクールなメディア」(2008),156p

時津啓 「マクルーハンにとってテレビとは何かー<メッセージ>から<マッサージ>へー」(2023),9p

大西康雄「マクルーハンはデジタルメディアの夢を見たか: マクルーハンの 「ホット/クール」 メディア概念再構成の試み」(2014),11p

大西康雄「マクルーハンはデジタルメディアの夢を見たか: マクルーハンの 「ホット/クール」 メディア概念再構成の試み」(2014),20p

大西康雄「マクルーハンはデジタルメディアの夢を見たか: マクルーハンの 「ホット/クール」 メディア概念再構成の試み」(2014),23p

メディアはマッサージとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

メディアはマッサージ(英:The medium is the massage):メディアが人間の感覚のあり方に影響を与えることを比喩的に表現したフレーズのこと。

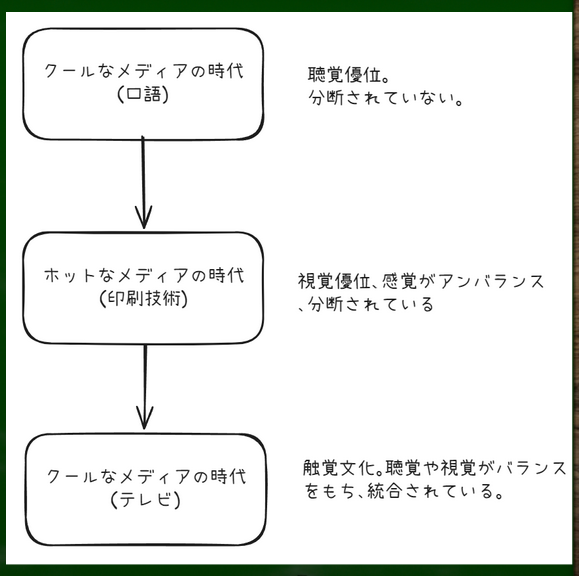

時津さんによると、「メディアはメッセージ」が比較メディア論だとすると、「メディアはマッサージ」はメディア作用論に位置づけられるという。人工物や技術がメッセージのあり方・力を規定するだけではなく、感覚作用もまたメッセージのあり方・力を規定するというわけである。それぞれの感覚の編成のあり方を3つの時代に分けて扱っている。

・特に参考にしたページ

「メディア・情報・消費社会」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,3p

声の時代

マクルーハンによると、人間の感覚はメディアの登場によってその比率や量が変化してきたという。

例えば人間の最初のメディアである「話し言葉」は「声の時代」として位置づけられている。話し言葉は人間の五感すべてを外化したものであり、全体的な経験を作り出すという。例えば対面的なコミュニケーションの場合、相手の目や手の動きを見て、耳で聞いたり、肩を触ったりしながら情報を我々は解釈しているのである。

・特に参考にしたページ

「社会学」、有斐閣、第十一刷,148p

「メディア・情報・消費社会」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,4p

文字の時代

次に「文字の時代」がやってくる。文字の時代は写本文化と印刷文化に分かれている。文字の時代の登場によって五感のうち、特に「視覚」が他の感覚から切り離され、強調されるようになったという。たとえば手紙のやり取りに声がいらないことを想定するとわかりやすい。

特に16世紀のグーテンベルクによる活版印刷技術の発明が重要な出来事である。マクルーハンによると、印刷技術の登場によって人はより黙読するようになったという(写本文化では音読がまだ基本であったらしい)。

さらに写本とは異なり、印刷では文字が同じ規格で整然と並び、反復しているという点がポイントである。

・特に参考にしたページ

「メディア・情報・消費社会」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,4-5p

マクルーハンにおける「個人主義の技術」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

マクルーハンは印刷技術は人に「因果関係」という観念を意識的に生じさせたり、「遠近法的な体験」を生じさせたという。さらには印刷技術を「個人主義の技術」とも呼び、各人が好きなときに好きな場所で本を読むことが可能になったことが、人間を親密な関係から解き放ち、個人化を促したという。「プライバシー」や「作者」という観念もここで生まれたという。

・特に参考にしたページ

「社会学」、有斐閣、第十一刷,149p

「メディア・情報・消費社会」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,5p

マクルーハンにおけるネーションとパブリック

さらにマクルーハンは、印刷技術が「ネーション(国民)」や「パブリック(公衆)」を生んだという。この辺りは社会学でいうとベネディクト・アンダーソンの「想像の共同体」に先んじて主張された内容として言及される事が多い。

印刷技術は個人化(人々の分離)を促すだけではなく、同じ言葉を読み書きする遠くの人々を結びつける作用もあったという。各地の方言がバラバラな状態から、統一的な「国語」が用いられ、国語を目で見るという経験を通して国民という社会的な統合が作り出されるのである。

マクルーハン的に言えば、印刷技術がもつ形式、力、メッセージ性が「個人主義」も「ナショナリズム」も「学校教育」も生み出したということになる。印刷の中身、つまり国語でどういった小説を扱うのか、教材を扱うのか、どういう言葉なのかといったコンテンツ(中身)よりも、印刷という媒体こそが力をもっているという力点の起き方が重要である。極端に言えば、物理的な媒体や技術が内容のあり方をも規定していくのであり、その他(個人の選択、権力、制度のありかた)は半ば自動的に決まるか、偶然によって決まるオマケのようなものなのだといえる。

もちろん、このような主張は安直な「技術決定論」であるとして批判も多い(最後に少し扱う)。

・特に参考にしたページ

「社会学」、有斐閣、第十一刷,150p

「社会学」、有斐閣、第十一刷,152p

「社会学」、有斐閣、第十一刷,154p

「メディア・情報・消費社会」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,5p

電気の時代

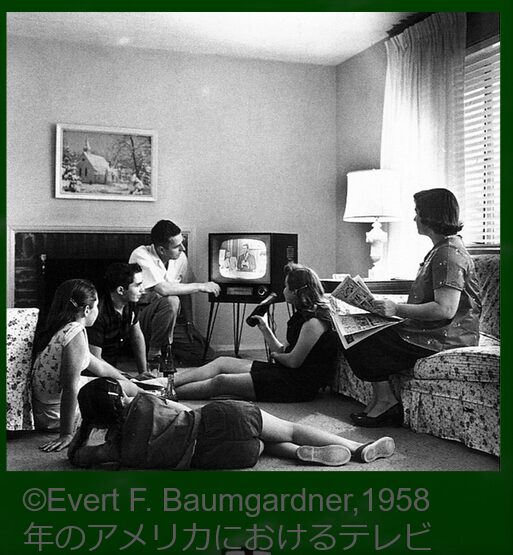

最後に、「電気の時代」である。マクルーハンは主に「(初期の)テレビ」を想定している。

かなり低精細度(いわゆる低解像度)のテレビであり、まるでモザイクや点描画のようであり、情報度は低い。もし将来、高解像度になった場合、それはもはやテレビとは言えない(別のメディアである)という趣旨を述べている。

マクルーハンによると、(当時の)テレビの画像は毎秒約300万個もの点を視聴者に送るが、視聴者が実際に受け取れるのは30~40個ほどにすぎず、視聴者は限られた情報から映像を自ら補い、作り上げる必要があるという(だからこそ参与度が高く、クールなメディアとされている)。

それに比べて映画はさらに何百万個も多いデータを提供し、テレビほど情報を補う必要がないという(それゆえにホットなメディアとされたのである)。

・特に参考にしたページ

「社会学」、有斐閣、第十一刷,155p

「メディア・情報・消費社会」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,6p

テレビにおける「触覚」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

テレビというメディアは感覚の再編成をもたらす力(メッセージ性)をもっているという。

比率で言えば印刷物よりも「聴覚」の比率を上げるということになる。マクルーハンはさらに「触覚」という独特な表現をおこなっている。「単なる物が触れたときに生ずる感覚」という意味合いでは用いられていない。

(マクルーハンにおける)触覚:皮膚の感覚だけではなく、五感すべての相互作用によって統合された全体的な感覚体験のこと。

いわゆる「共感覚」や「多感覚」というニュアンスに近い。いわばバランスのとれた感覚である。音を聴いたときに色が見えたり、音が聴こえたときに形が見えたりする。聴覚が視覚にリンクし、視覚が聴覚にリンクしあい、バランスのとれたリアリティを眼の前に現象させるというイメージだろう。

マクルーハンはメディア論で知られているイニスやカロザースに影響を受け、「人間の感覚のバランスは、人間の健康につながっている」と考えている。たとえばカロザースは「音の世界に生きている農村のアフリカ人にはヨーロッパに見られる分裂病のような精神病は見られない」という。

マクルーハンはテレビに、口語の時代のような感覚のバランスへの再編成を期待したというわけである。

科学的な妥当性は置いておいて、マクルーハンの触覚の話は面白い。たとえばモノに触れる時、自己がモノに触れるのか、モノが自己に触れるのかを明確に区別できないケースが有るという。

触覚は自己と他者の境界を曖昧にする感覚であり、精神の中にモノの生命が入る感覚でもあるという。「テレビは既存の世界の輪郭を不鮮明にする『近視』のメディアである」とまでマクルーハンは述べている。

・特に参考にしたページ

大西康雄「マクルーハンはデジタルメディアの夢を見たか: マクルーハンの 「ホット/クール」 メディア概念再構成の試み」(2014),14p

大西康雄「マクルーハンはデジタルメディアの夢を見たか: マクルーハンの 「ホット/クール」 メディア概念再構成の試み」(2014),17p

大西康雄「マクルーハンはデジタルメディアの夢を見たか: マクルーハンの 「ホット/クール」 メディア概念再構成の試み」(2014),21p

時津啓 「マクルーハンにとってテレビとは何かー<メッセージ>から<マッサージ>へー」(2023),5p

グローバルヴィレッジ

グローバルヴィレッジ(英:global village):電気的メディアによって、世界中の人々が物理的距離を超えて即時的に関わり合い、心理的・社会的に「小さな村」のような親密な関係が生まれる状態のこと。

テレビは1台の画面を家族で共有するだけでなく、広大な空間に散らばる多数の人々を間接的に結びつけるという。ここでもまた、対話の時代のバランスへ復古しようとする意志を感じられる。感覚同士の統合だけではなく、人間同士の統合も電気メディアに期待しているのである。

・特に参考にしたページ

「社会学」、有斐閣、第十一刷,155p

「社会学」、有斐閣、第十一刷,156p

「メディア・情報・消費社会」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,7p

得られる教訓

複雑性と偶発性

マクルーハンへの批判としてよくあるのが第一に「概念の曖昧性」であり、第二に「論理の飛躍」である。

たとえばメディア概念や、ホット/クールの分類方法などが曖昧だと批判されている。また、人工物や技術の変化、さらにそれに伴う感覚への作用によって人間の行動や社会の制度などが規定されていくという技術決定論が単純化しすぎていると批判されている。また、それらの裏付けも実証的に行われておらず、具体的な例をもちだして一般化していることが多い。

たとえばイギリスの文芸評論家であるウィリアムズ(Raymond Williams)は、マクルーハンがメディアの持つ政治的・権力的側面にあまりにも無関心であり、技術的側面ばかりに着目しすぎていると批判している。

社会学者の佐藤俊樹さんはマクルーハンの「文字が個人を生み出す」という因果論に対して、文字の特殊な使い方(黙読)に依拠した論理の飛躍であると批判している。

社会の現象は「複雑」であり、安直にメディアの技術や人工物の変化がほかのあらゆる社会的な現象を規定するという「単純」な説明で済ませるべきではない。

ルーマンの言葉を用いれば「コンティンジェンシー(偶発性)」、要するに「ほかでありうる可能性」に目を向けなければならない。ギデンズ的に言えば「再帰性」に目を向ける必要がある。

たとえば佐藤さんは個人の自律性と相関するのは「音声や文字」かといった区別や「伝送速度」よりも「そのメディアをどのように読むか」であると着目している。

メディアは技術や人工物だけではなく、利用者の使い方や欲望、社会の動向(権力など)によってもそのあり方が変わるのであり、それらの複雑な相互作用の全体からある現象(たとえば個人化)が生じていく(創発する)のである。社会科学ではたしかに「因果関係」を特定することは難しいが、できるだけ「客観可能性」を高めるような努力を怠るべきではない(ほかであり得る可能性、機能等価性、偶発性の探索を含めて)。

社会学の立場からすれば、マクルーハンの主張には科学性が足りていないといえる。

われわれが日常生活を送るうえでも、世界の複雑性と偶発性を基準にものごとを考えることは役に立つはずである。そしてもちろん、マクルーハンの主張のすべてが無意味というわけではない。メディアの技術や人工物、作用は確実に我々の行動や社会の現象にポジティブにもネガティブにも影響を与えるものであり、注視すべき対象である。

もしメディアと人間の関係が不健全な場合は、人間が実践を通してもっと参与していき、双方向性を高めて監視していく必要があるだろう。メディアを維持しているのは我々であり、メディアを変化させていくのも我々なのである。この辺りはハーバーマスの「公共圏」概念と接続できるだろう。AIの時代を複雑性を踏まえたうえで議論しても面白そうだ。

参考文献リスト

今回の主な文献

マーシャル マクルーハン (著), 森 常治 (翻訳) 「グーテンベルクの銀河系―活字人間の形成」

マーシャル マクルーハン (著), 森 常治 (翻訳) 「グーテンベルクの銀河系―活字人間の形成」

マーシャル マクルーハン (著), 栗原 裕 (翻訳), 河本 仲聖 (翻訳) 「メディア論―人間の拡張の諸相」

マーシャル マクルーハン (著), 栗原 裕 (翻訳), 河本 仲聖 (翻訳) 「メディア論―人間の拡張の諸相」

「新しい社会学のあゆみ (有斐閣アルマ)」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

大西康雄「マクルーハンはデジタルメディアの夢を見たか: マクルーハンの 「ホット/クール」 メディア概念再構成の試み」(2014)[URL]

堀川新吾「マクルーハンのホットなメディアとクールなメディア」(2008)[URL]

時津啓 「マクルーハンにとってテレビとは何かー<メッセージ>から<マッサージ>へー」(2023)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。