動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿する予定ですm(_ _)m

はじめに

社会心理学とは、人間の社会的な振る舞いの法則や仕組みを明らかにすることを目的とする学問である。

たとえば集団の中だと人はどう変わるのか。人はどうして同調するのか。SNSでは意見がどうして偏りやすいのか。血液型と性格に関連があると思ってしまうのか。そうした人間の心理の法則や仕組みを説明していく学問である。

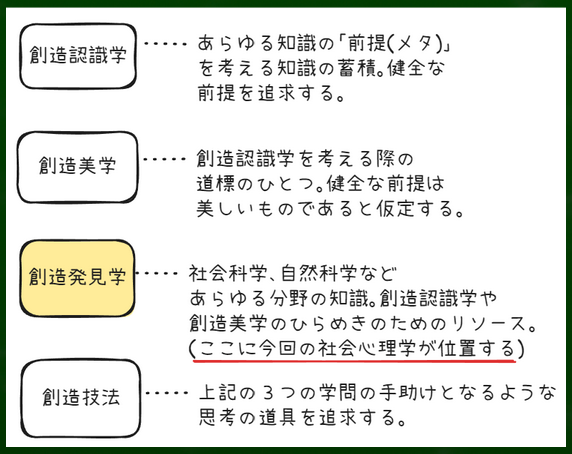

この記事のシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。※社会心理学だけではなく他の心理学を扱うこともある。

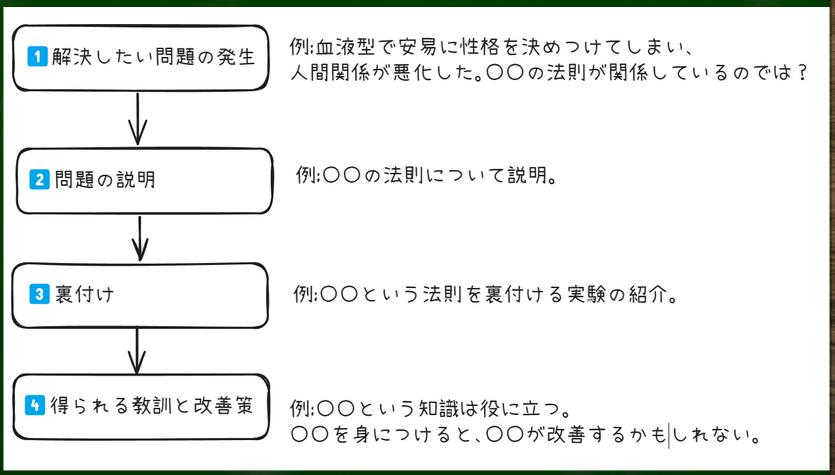

基本的な説明プロセスは、上の図の通りである。

単純接触効果に関わる問題発生の例

【具体例1】広告による消費行動の誘導

同じ商品やブランドのCMを何度も見ることでその商品が好きになり、商品の機能や価格などの中身を重視せずにコスパの悪い商品を買ってしまう。

【具体例2】選挙行動の誘導

SNSやテレビなどで何度も特定の政治家の言動に接することで好感をもってしまい、その結果、中身をよく吟味せずに、理由がよく分からないまま好感度のみを根拠に投票してしまう可能性がある。政治だけではなく、特定の情報に何度も接していると、それが信頼できる情報だと感じやすくなり、フェイクニュースなどに騙されてしまうことがありうる。

【具体例3】知人・同僚の印象操作

職場でよく会う同僚や、同じコミュニティの人に無意識に好意をもってしまうことはよくある。

ビジネスの場面において、客観的に能力や信頼性に問題があるのにもかかわらず、何度も会っているために親近感が生じ、冷静な判断ができず、自分に不利な契約を結んでしまうことがありうる。恋愛の場面においても同様に「よく考えずに交際して失敗するケース」がありうる。学校では隣の席の異性に好意をもつようになるという現象も、接触の多さと関係しているかもしれない。

もちろん、こうした行動が結果的には自分に適合的である場合もある。たとえば広告に誘導されて買った商品が本当に自分に必要なものの場合もある。よく見る政治家が優秀だったり、よく接する異性が自分と相性がよかったりすることもある。

しかし、重大な選択のときにあまりにも主観的な感覚に流されて中身を冷静に精査せずにいると、痛い目を見ることになるかもしれない。このような判断の偏りや錯誤は社会心理学でいうところの「単純接触効果」が関係している可能性がある。

単純接触効果とは

単純接触効果とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

単純接触効果(英:mere exposure effect):ある対象に反復して接触することで、その対象への好意度が高まる現象のこと。ロバート・ボレスワフ・ザイアンス(1923-2008)が提唱したため、ザイアンス効果とも呼ばれる。

なぜ「単純」と形容されるのかというと、「対象に繰り返し接するだけ」の接触を意味するからである。たとえば対象を見るだけ、聞くだけ、嗅ぐだけのようにである。

たとえば古典的条件付けでは、報酬や罰といった明らかな「強化」がある対象への好意に必要となる。このケースだと、ベルを鳴らせば餌がもらえることを反復させることによって、ベルを聞いただけで喜ぶようになる(よだれを垂らす)のである。

しかし、単純接触効果ではこのような「(明確な)強化」は必要なく、シンプルに反復的な接触のみであるという点で「単純」なのである(ただし、ザイアンスは後年に条件づけのメカニズムで単純接触効果について説明しようとしている)。

とはいえ、現象を説明する場合は意外と複雑である。たとえば対象に対する事前の感情、刺激の性質、どのくらいの頻度や回数で刺激を与えるのかによっても結果が異なってくるからである。さらに、刺激を意識的に捉えているか、捉えていないかなどによっても説明のあり方が異なってくる。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,56p

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,57p

川上 直秋「単純接触効果と無意識 われわれの好意はどこから来るのか」(2015),81p

松田 憲, 平岡 斉士, 杉森 絵里子, 楠見 孝「バナー広告への単純接触が商品評価と購買意図に及ぼす効果」(2007),133p

刺激変数とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

刺激変数:単純接触効果の大きさに影響を与える刺激の性質や特徴。

単純接触効果が生じやすい刺激として聴覚刺激、象形文字、無意味な言葉、有意味な言葉、写真、人や物などが挙げられている。心理学者のボーンスタインによると、おおむねどのような刺激でも効果が得られるという。阿部恒之さんたちの研究(2009)によると、嗅覚でも生じることが示されたという。

先程の刺激の分類からさらに一歩進めて、「刺激の単純さ/複雑さ」という区分がある。「刺激が単純に接触すること」と「単純な刺激が接触すること」の違いに気をつける必要がある。

たとえば心理学者のバーライン(1970)の実験では、1つのグループに複雑な刺激と単純な刺激を同時に出すと、反復提示後には複雑な刺激のほうが高い好感度を得たという。

一方で、ザイアンスらの実験(1972)ではあるグループには単純な刺激、違うグループには複雑な刺激を反復して与えたところ、単純な刺激のみで効果が得られたという。ボーンスタインらの実験(1993)では単純な図形よりも複雑な図形のほうが反復接触による効果が強く現れたという。また、コックスらの研究(1988)では広告では複雑なものほど好感度を得やすいという結果が出た。

なにをもって複雑とするのかという基準が各人で違うことも考慮する必要があるのかもしれない。いずれにせよ、刺激の複雑さが単純接触効果の強さに影響を与えるという点が重要である。

・特に参考にしたページ

富田瑛智, 森川和則「単純接触効果研究の動向と展望」(2011),364-365p

提示変数とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

提示変数:刺激変数をどんな条件で出すかを決める要素のこと。

回数、時間、間隔、順序などがあげられる。多くの研究では提示回数が増えるほど効果が高まるとされているが、約10回で横ばいまたは減衰する報告もある(Stang & O’Connell, 1974)。

提示時間は短いほど効果が高まり、特に1秒以下でもっとも強いという研究がある(Bornstein & D’Agostino,1992)。

実験参加者が刺激を意識的に知覚できない状況でも効果は生じるという(Bornstein & D’Agostino,1992)。このような効果を「潜在的単純接触効果」ともいう。ただし、提示時間が長く、再認が可能な刺激のほうが効果が強く出るという研究結果もある(Seamon,1984)。

提示順序は、同じ刺激を連続して呈示する場合よりも、異なる刺激を様々な順番で呈示する方が効果が強く現れるという研究がある(Bornstein,1989)。

浅い処理(形態的)より深い処理(意味的)の方が記憶成績が向上することが知られているが、単純接触効果への影響は研究によって一致していない(例えば Krishnan & Shapiro ,1996は効果を見出さなかったが、布井・吉川 ,1998 は効果を報告している)。

・特に参考にしたページ

富田瑛智, 森川和則「単純接触効果研究の動向と展望」(2011),365p

測定変数とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

測定変数:単純接触効果がどの程度生じているかを評価する際に、参加者に評定させたり選択させたりする指標のこと。

ボーンスタインによると、測定変数を好意、意味の良さ、魅力度などに分けてメタ分析した結果、「好意(liking)」を尺度として測定した場合に効果がもっとも観察されるという。

評定までに一週間の間隔を空けた場合(Seamon,1983)、2週間の間隔を空けた場合(Stang,1975)も効果が維持されたという。

一時的な接触では時間とともに効果が減衰し、一ヶ月程度で効果がなくなるが、持続的に5日間刺激と接触した場合は3ヶ月後も効果が維持されたという報告がある(川井・吉田,2019)。深い処理を行った刺激のみ1週間後も効果が維持されたという報告もある(布井・吉川,2008)。

嫌いな相手に繰り返し接触されて好きになるか

嫌悪的な刺激に何度も接することによってそれを好きになるわけではないという。

基本的に、もともと好きでも嫌いでもないような中庸・中性的な刺激に対して生じる現象だという点がポイントである。嫌いな人に毎日挨拶されて好感度が上がるというわけではない。

嫌悪刺激に繰り返し接触すると、好意が高まるどころかむしろ視線を合わせることが減少する(=回避傾向が強まる)という研究すらあるという(Thomas Armstrong他,2022)。

一方で、「順応」のように、嫌な刺激に繰り返し接することで慣れが生じ、嫌悪感が緩和されるケースもありうるだろう。

・特に参考にしたページ

富田瑛智, 森川和則「単純接触効果研究の動向と展望」(2011),366p

単純接触効果のメカニズム1:知覚的流暢性の誤帰属説

知覚的流暢性の誤帰属説:「刺激に対する処理の楽さ」が原因であるのにもかかわらず、「刺激の好ましさ」が親近性への原因であると誤って帰属されることによって好感度が上昇するという説のこと(Jacoby & Kelley,1987)。

流暢性とは知覚や認知がスムーズで処理しやすいということである。たとえば全く知らない異性よりも、よく知っている異性のほうが「どういう人物か」という認知の処理がしやすい。

「パルティオス(適当に考えた造語)」といったよく理解できない単語よりも、「富士山」のようによく理解できる単語のほうが認知の処理がしやすい。知らないメロディーよりも、知っているメロディーの方が曲を予想できる。

重要なのは、顔が整っているとか、メロディーが美しいといった「内容」によって処理しやすいというわけではなく、「繰り返し接している」という「形式」ゆえに処理がしやすくなるという点である。

よく知らない単語やメロディー、判別しにくい顔でさえも、繰り返し接することで形式的に処理がしやすくなっていくのである。たとえば「パルティオス(造語)」を何十回も見た後では、「ヌオルティカ(造語)」よりは好感度が高くなると考えられる。

・特に参考にしたページ

松田 憲, 平岡 斉士, 杉森 絵里子, 楠見 孝「バナー広告への単純接触が商品評価と購買意図に及ぼす効果」(2007),133p

楠見 孝, 松田 憲, 杉森 絵里子「広告と消費者心理 : 単純接触効果による安心感とノスタルジア(消費者心理を科学する-認知心理学と行動経済学の接点-,2008年度第2回フォーラム)」(2009),142p

富田瑛智, 森川和則「単純接触効果研究の動向と展望」(2011),367p

潜在記憶現象

知覚的流暢性の誤帰属説が説明理論として有力視されている理由は、「潜在記憶現象」と親和性が高いからである。たとえば刺激が原因として想起できない場合は、その刺激に対して無意識的であり、潜在記憶に留まっているということになる。

知らずのうちに、よくわからない状態で好感度をもっているということになる(前回扱ったプライミング効果と似ている)。ただし、接触経験を想起できた場合は、単純接触効果が生じない、あるいは弱まると考えられている点が重要である。たとえば自分が相手に好意を抱いているのは毎日挨拶されているからだ、と接触を思い出せたり、原因を正しく特定できている場合は好感度が上昇しにくいといえる。あくまでも無意識的な接触、いわゆる「閾下単純接触効果」が特に効果が高いケースだといえる。

一方で、生駒忍さんは単純接触効果が顕在記憶の影響を受けるとする想定に対して批判している。つまり、「顕在記憶と潜在記憶は独立である」とする説とは矛盾すると指摘している。

生駒さんによると、単純接触効果はあくまでも無意識の記憶のみに基づいているという。もし顕在記憶が誤帰属を抑制するなら、再認可能な時点で効果は減少するはずだが、減少していない研究結果が多くある。理論上は抑制されるはずだが、実際にはどうやら抑制されていないというわけである(生駒さんによると、このような排反関係はほとんど認められていない)。

たとえば健忘症や脳損傷の患者では再認(覚えているかを判断すること)ができなくても、単純接触効果が正常に現れるという。

そのため、顕在記憶が障害を受けても潜在記憶によって効果が生じるというわけである。ただし、顕在記憶が正常であることによって単純接触効果が障害を受けるという例はほとんど報告されておらず、顕在記憶と潜在記憶の完全な独立証明は難しいという。

・特に参考にしたページ

富田瑛智, 森川和則「単純接触効果研究の動向と展望」(2011),369p

生駒 忍「潜在記憶現象としての単純接触効果」(2005),114p

生駒 忍「潜在記憶現象としての単純接触効果」(2005),115p

生駒 忍「潜在記憶現象としての単純接触効果」(2005),118-119p

単純接触効果のメカニズム2:社会的流暢性

知覚的流暢性の誤帰属は五感的な接触に特化した説明であった。

社会的流暢性とは、意図や人格、能力などの情報への認知の処理のしやすさを意味している。たとえば図形などの単純な事象への接触でなく、他者などの社会的な対象に視野を広げるという点がポイントである。

・特に参考にしたページ

川上 直秋「単純接触効果と無意識 われわれの好意はどこから来るのか」(2015),84-85p

心理学におけるプロトタイプや般化とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

たとえばプロトタイプモデルでは、たくさんの刺激に接触すると、その刺激群の典型的な特徴をまとめた「プロトタイプ(代表像)」が頭の中にでき、このプロトタイプに近い対象に親近感を抱くようになるという。

たとえばアメリカ人A、アメリカ人B、アメリカ人Cといったように異なる接触を重ねていくうちに、「アメリカ人」というプロトタイプが頭の中で構成される。アメリカ人Nに接する際に、プロトタイプと照らし合わせることで処理能力が上がり、この流暢性が刺激自体の好感度に誤帰属されるというわけである。広告の場合も、特定の商品だけではなく、そのブランドのカテゴリー全て(たとえば特定のバッグではなく、エルメスのバッグ全て)に対して好感度が上がる可能性がある。

個々の対象ではなく、より広いカテゴリーに単純接触効果が広がることを「般化(はんか)」という。社会的流暢性で重要なのは、例えばたんなる顔の類似性といったようなカテゴリーではなく、人種という社会的カテゴリーである。個々の具体例によって参照するケースを範例モデルという(アメリカ人Aにアメリカ人Nが似ている、など)。

たとえばある集団(白人やアジア人など)の顔写真に繰り返し接触することで、未接触の別の集団の顔写真に対する好意度が減少するという結果が得られたそうだ(Smith,Dijksterhuis,&Chaiken,2008)。白人を実験参加者として、アジア人顔写真への反復接触により、未接触のアジア人顔写真の好意度も増加したという研究もある(Zebrowitz,White,&Wieneke,2008)。

・特に参考にしたページ

松田 憲, 平岡 斉士, 杉森 絵里子, 楠見 孝「バナー広告への単純接触が商品評価と購買意図に及ぼす効果」(2007),134p

川上 直秋「単純接触効果と無意識 われわれの好意はどこから来るのか」(2015),82p

川上 直秋「単純接触効果と無意識 われわれの好意はどこから来るのか」(2015),83p

単純接触効果のメカニズム3:古典的条件づけ

ザイアンス(2001)は古典的条件付けの枠組みでも単純接触効果を説明している。

- 条件刺激:繰り返し見たり聞いたりする対象

- 無条件刺激:嫌なことが起きなかったこと(嫌悪事象の不在)

- 条件反応:対象への好意や接近傾向

要するに、繰り返し対象が提示されても嫌なことが起きなければ、「安全なもの=好ましい」と認識されるという考え方である。親近性は安心感を喚起すると考える立場もある(Schwarz,1990)。

たとえば苦みという感覚に基づく嫌悪条件付けが野生環境における生き残り戦略に役立ってきたという立場がある(Garcia&Hankins,1975)。その逆に、繰り返し摂取しても安全だった食べ物が好ましく感じられるという検討もされている。

・特に参考にしたページ

生駒 忍「潜在記憶現象としての単純接触効果」(2005),120p

阿部 恒之, 庄司 耀, 菊地 史倫「嗅覚の単純接触効果─ジャスミン・ローズの睡眠中呈示─」(2009),85p

単純接触効果の具体例、実証研究

ザイアンスの実験(1968)

トルコ語の単語または顔写真を繰り返し見せた後、接触回数が多い刺激ほど好感度が高くなったという。皮膚電気反応の低下は覚醒の低下であり、ポジティブな評価であると解釈しているという点もポイントである。

・特に参考にしたページ

富田瑛智, 森川和則「単純接触効果研究の動向と展望」(2011),364p

その他

説明の項目で他の多くの実験に触れているので、今回はバナー広告の実験のみをザイアンスの実験の他に紹介する。

松田憲さんたちの実験(2007)では、最大5回の反復呈示では効果があまり見られず、10回に増やしたり、注意の向け方を工夫する(バナー広告を大きくするなど)ことによって効果の増大(好感度や購買意図)が見られたという。「知っているから好き、好きならば欲しい」という因果関係が示唆されたというわけである。

・特に参考にしたページ

松田 憲, 平岡 斉士, 杉森 絵里子, 楠見 孝「バナー広告への単純接触が商品評価と購買意図に及ぼす効果」(2007),135-137p

松田 憲, 平岡 斉士, 杉森 絵里子, 楠見 孝「バナー広告への単純接触が商品評価と購買意図に及ぼす効果」(2007),148-149p

得られる教訓と対策

単純接触効果から得られる教訓(対策)

まず、単純接触効果を意図的に生み出したい側にとっては、プロセスを理解していることで自分を有利にすることが可能になるといえる。

たとえば広告をうまく活用して業績を伸ばしたり、ビジネスや恋愛において対人関係を良くすることも可能だと言える。SNSで適度に投稿するだけ、クラスメイトに軽く挨拶するだけでも、相手に無意識に好感を抱かせることがある。

単純接触効果の影響を無意識に受ける側の視点に立つと、中身をよく判断せずに、よくわからない好感度だけでものごとを判断しないように「メタ認知」を意識することが必要になるといえる。単純接触効果は潜在記憶の影響を大きく受けているので、影響を意識化できないことが多い。

我々は多くの認知において情動、気分、評価(処理のしやすさ)、感情などの「主観的感覚」を手がかりにして簡略的(ヒューリスティック)に判断しがちである。重要ではない出来事ではそれでいいかもしれないが、重要な出来事の判断については系統的(システマティック)に処理したほうがよいだろう。たとえばビジネスの決断のとき、異性の告白を受けるとき、商品を買うときなど、相手や物の「中身」も客観的に精査して選択する必要があるといえる(直観やフィーリングが大事なのはまたすこし別の話である)。

参考文献

汎用文献

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

参考論文

川上 直秋「単純接触効果と無意識 われわれの好意はどこから来るのか」(2015)[URL]

松田 憲, 平岡 斉士, 杉森 絵里子, 楠見 孝「バナー広告への単純接触が商品評価と購買意図に及ぼす効果」(2007)[URL]

楠見 孝, 松田 憲, 杉森 絵里子「広告と消費者心理 : 単純接触効果による安心感とノスタルジア(消費者心理を科学する-認知心理学と行動経済学の接点-,2008年度第2回フォーラム)」(2009)[URL]

富田瑛智, 森川和則「単純接触効果研究の動向と展望」(2011)[URL]

生駒 忍「潜在記憶現象としての単純接触効果」(2005)[URL]

阿部 恒之, 庄司 耀, 菊地 史倫「嗅覚の単純接触効果─ジャスミン・ローズの睡眠中呈示─」(2009)[URL]

・嫌悪感に関する研究[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。