- Home

- フィリップ・アリエス, 1ワード社会学

- 【1ワード社会学第七回】アリエスの「小さな大人」とはなにか

【1ワード社会学第七回】アリエスの「小さな大人」とはなにか

- 2025/9/23

- フィリップ・アリエス, 1ワード社会学

- コメントを書く

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿していますm(_ _)m

はじめに

社会学とはなにか

社会学とは、「社会を対象とする学問」のことである。そして社会とは基本的に「人々の社会的行為の相互作用の集まり」を意味する。

なぜ社会学が存在するのかについては多種多様な立場があるが、根本的には「社会を分析し、よりよい社会へ導くため」だといえる。社会とはなにか、どう変動していくのかという事実判断やどうあるべきかという価値判断の両方のバランスをとる必要のある学問である。

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

この動画チャンネルシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。

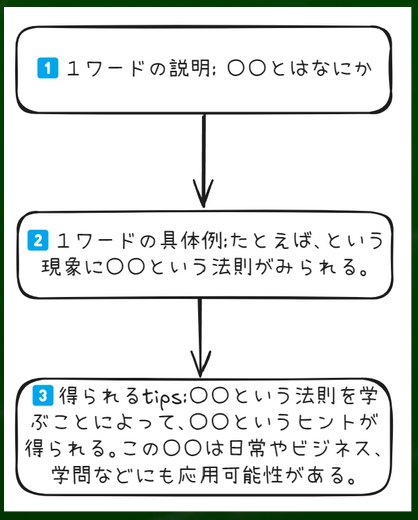

基本的な説明プロセスは、上の図の通りである。

「子ども」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

近代以前に子どもという概念は存在しなかった

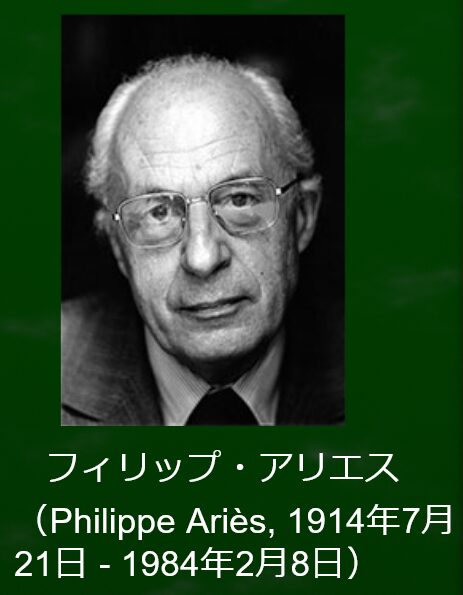

フランスの歴史家であり社会史家であるアリエスは、「近代以前に子どもという概念は存在しなかった」と主著である『〈子供〉の誕生――アンシャン・レジーム期の子どもと家族生活』において主張した。この主張を理解するためには「子ども」という概念の使われ方について理解する必要がある。

ごく簡潔に述べれば、「近代的な意味での子ども概念、あるいは子ども期」は前近代において存在しなかった、当たり前ではなかったという意味である。子ども期は生物学的に必然ではなく、社会的に創り出された概念なのである。

それはそうだろうと思う人もいるかもしれない。しかし一方で、「子どもは親の保護下に置くべきであり、さまざまな行為に関心を強く向けるべきであり、教育的な配慮を行うべきであり、大人とは明確に区別される存在である」と自明視しがちである。つまり、近代以前からも子どもはそういう存在だったのだろうと思いがちであるということである。そうした概念は絶対的なものではなく、歴史的に相対的なものであるということをアリエスは明らかにしていくのである。

たとえば「日本国民」という意識がいつごろ形成されたのかと考えても同様であり、我々は、はるか昔からそうした意識があったと思いがちだ。

アリエスは近代的な意味での子ども概念がいかにして、いつごろ形成されていったのかという「歴史」を追うというアプローチをとる。また、分析の対象はヨーロッパの中世から近代であり、特に上流階層を指している。その手法としては絵画、書簡、墓碑銘、日記、人口学的データなどの資料を用いている。たとえば絵画で子どもが主題的に描かれるようになったのは近代以降である、というような実証を重ねるわけである。

ただし、心性(世界観、感情、思考様式、サンチマンなど)を重視し、現実や事実を必ずしも重視する実証主義ではない(アナール派と呼ばれる立場である)。たとえば絵画に描かれた子供は「子供に対する親の理想」である場合があり、現実の子供とは必ずしも重ならない(このことが批判されることもある)。

アリエスの子ども概念は厳密に定義づけられているわけではなく、理解しにくいところもある。今回は子ども概念を掘り下げて、主張を深く理解していきたい。

・特に参考にしたページ

・「近代家族とジェンダー」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,3p

香月孝志,「社会学用語図鑑」,プレジデント社,第一刷,168p

「本当にわかる社会学」,現代位相研究所編,第四刷,42p

何歳から何歳までが子どもとみなされるのか

まず、子どもとは一般に、「親の視点からみた子ども」と、「大人の視点からみた子ども」、あるいはより曖昧な「年齢的あるいは精神的に幼いという意味での子ども」の3つに大きく分けることができる。

親からすれば何歳になっても自分の子どもであると考えることができる。また、一般的な子どもは何歳から大人とみなすかどうかは社会によって、あるいは人によっても異なるといえる。たとえば100歳の人間からすれば、20歳の人間は子どもとして意味づけられるかもしれない。

大人が社会的に「A」と定義されると、その「A」に該当しないもの(非A)は相対的に子どもと簡易的にみなすことができる。つまり、子ども概念はしばしば大人に対する相対的な位置づけとして扱われる。社会的に大人が18歳以上だと決まれば、子どもは18歳未満だと自動的に規定される。「大人が責任をもって行為できる存在」と定義されれば、子どもはそうでない、あるいは十分ではない存在と定義されるわけである。

たとえば国によって「未成年」が20歳であったり、18歳であったり、15歳であったりするように、法的に決められている場合がある。「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」という国際条約では、子ども(=児童)を18歳未満としている。一方で、日常での会話では50歳の人間に対して「子どもみたいな人だ」というように、比喩的に用いることもある。

・特に参考にしたページ

木山徹哉,寺川直樹 「子どもを再考する―近代的子ども観の動揺のなかで―」(2019),9p

アリエスにおける「小さな大人」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

小さな大人(仏:petits adultes,英:little adults):「大人と明確に区別された子ども」ではなく、「単に体の小さな大人」のこと。アリエスの概念。

こういった定義はなかなかややこしい。子どもという概念をいったんXと置くと理解しやすい。「Xは大人の時期の前の時期の存在である(近現代的理解)」とみなされているわけではなく、「Xは大人の時期における最初の段階の存在である(前近代的理解)」というようにみなされていたわけである。

その意味で、近現代のような意味での「子どもの期間」あるいはその期間に特別に限定された「子どもという概念」は存在しなかったわけである。

なぜ近代以前の人たちは、近代以後の人たちから見ると「子ども」である存在を「小さな大人」とみなしたのだろうか。

近代以前のヨーロッパでは、人間は7歳になると徒弟修行や奉公に出されることが基本だったという(xは7歳からということになる)。たとえば都市社会ではギルド(職人組合)などに入り、親方などに職業技術を教わりながら見習い(徒弟)として生活していくのである。さらに、7歳前後は識字や宗教教育などが可能な段階であるとキリスト教の社会ではみなされていたという(理性をもつ段階だと考えられている)。

現代の日本でいうと7歳前後は小学校入学あたりであり、義務教育の開始時期に相当すると言える(もちろん、中世において近世以降に登場する、年齢ごとに学ぶ内容を変えるような学校制度はまだ登場していない)。

・特に参考にしたページ

「本当にわかる社会学」,現代位相研究所編,第四刷,42p

香月孝志,「社会学用語図鑑」,プレジデント社,第一刷,168p

「近代家族とジェンダー」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,4p

津田悦子「新生児に見る子ども観 : アリエスの論を基点として」(2000),32p

「小さな大人」以前の存在は人間か?新生児期について

中世において「小さな大人」より前を「子ども」とみなしていたのではないか、と疑問が生じるだろう。津田悦子さんによると、たとえば「新生児期」という概念が広く認められるのは20世紀になってからであるという。一般的には生後1から6週間とみなされている(基本的には4週間だが、生理的体重減少が回復するまでといった生理現象で規定する場合もある)。さらに、7歳未満の「幼児期」もアリエスによると、近代以降によって発見されたものであるという。

アリエスは「新生児期」という用語を用いていない。たとえば「非常に小さな子ども(仏:tout petit enfant)」というように表現している。

たとえばモンテーニュ(16世紀の人物)の(乳飲み子が死んだあとに)「痛恨の思いがなかったわけではないが、不満は感じなかった」という文章が引用されている。いわゆる「小さな大人以前の存在」に対する中世の無関心を示す文章である。さらに、12世紀のルイ聖王詩篇集において、生まれたばかりのイスマエルという人物が、成人の男性の腹筋と胸筋をそなえた姿で描かれていることにもアリエスは着目している。

18世紀の人物であるルソーにおいても、生まれたばかりの新生児は「胎内にいたときと変わらない状態」と見なされ、「子ども」に含まれない存在とされているという。また、新生児の死亡率は現代と比較すると極めて高かった。

ルソーは「子どもは未熟な大人ではなく、大人になる前の独自の存在である」と明確に「近代的な子ども観」を言語化(発見)した人物とされているが、その独自の存在は生後約1年ほど経ったあとの、話したり食べたり歩いたりできる時期とみなされているのである。1歳以降の特別に区別された子ども期、大人の縮小ではない子ども期が近代に発見されたわけだが、新生児期はその範囲に含まれていなかったというわけである。津田さんの表現で言えば「単なる肉塊にも等しいもの」、いわば「まだ人間になっていないなにか」なのかもしれない。

・特に参考にしたページ

津田悦子「新生児に見る子ども観 : アリエスの論を基点として」(2000),30p

津田悦子「新生児に見る子ども観 : アリエスの論を基点として」(2000),35-36p

津田悦子「新生児に見る子ども観 : アリエスの論を基点として」(2000),39-40p

子ども期における幼児期とは

第一部「子供期へのまなざし」

まず、『〈子供〉の誕生』の第一部「子供期へのまなざし」では、肖像画、宗教画、文学作品などを通して「子どもへのまなざしの変化」が明らかにされていく。

たとえば17世紀以降に、大人が子どもの片言表現に注目する表現があったり、版画や絵画において家族の肖像といったテーマが膨大に描かれるようになったり、子供専用の服装が登場してきたり、賭け事などの大人に交じっての遊びの共有がみられなくなっていくといった変化を追っている。「家族以外の社会から子どもを引き離し、家族という狭い世界へ囲い込んでいくような配慮」が新しく登場したという点がポイントである。

アリエスは(中世において)「子供期に相当する期間は、〈小さな大人〉がひとりで自分の用を足すにはいたらない期間、最もか弱い状態で過ごす期間」であり、「あまりにも短く、あまりにも取るに足らぬ」時期であると述べている。

小さな大人(7歳以降)も特別な関心が向けられず、7歳以前のか弱い生物の時期も特別な関心が向けられなかったというわけである(ここでいう特別な関心=愛情がどのような意味合いかは後で扱う)。関心が向けられないということは対象化されないということ、認識されにくいということである。たとえば顕微鏡がないとはっきりと微生物を認識しにくいのと類似しているといえる。たしかに生物としては存在してたかもしれないが、子どもとして社会的にははっきりと「大人と違う子ども」と認識されておらず、「大人と違うなにか(=言語化・対象化されないが存在するX)」とぼんやりと認識されていたのではないだろうか。

アリエスは第一部において「その身体、その習性、その舌のまわらぬ喋り方を含めて、幼児期が発見された」と述べている。

近代においてはじめて「幼児期」が社会的に意識されるようになったというわけである。「7歳以前のか弱い生物の時期」ではなく、「7歳以前のか弱い、大人とは異なる特別な関心を向けられる子ども」として発見されるようになったというわけである。幼児期が新生児期を含むかどうか、子ども時期に新生児期を含めるかどうかは解釈によるようだ。たとえば津田さんによると、「確かにアリエスは新生児期とみなせる例(育てられない子どもを殺してしまう嬰児殺しなど)をいくつかあげているが、それらの例が社会一般の心性として主張されていると明確に受け取ることはできない」という趣旨を述べている。

・特に参考にしたページ

「近代家族とジェンダー」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,4p

津田悦子「新生児に見る子ども観 : アリエスの論を基点として」(2000),33-34p

第二部「学校での生活」

第二部「学校での生活」においては、子どもが大人と混じって学ぶのをやめ、学校に隔離されることで大人と対置される存在になったと説明されていく。

学校における時期、いわゆる7歳以上の学齢期における子どもの扱いの遷移が論じられている。「小さな大人(大人とは区別されない子ども)」から、「子ども(大人とは区別された子ども)」への遷移である。幼児期だけではなく、学齢期においても特別な関心・配慮が向けられ、「子ども」として明確に意識されるようになっていくのである。

・特に参考にしたページ

「近代家族とジェンダー」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,5p

第三部「家族」

第三部「家族」では、(学校の中ではなく)家族の中で子どもへの意識が変わる過程が扱われる。

たとえば中世においては家庭外における大人と混じり合った共同生活における交流が豊かであったため、家庭内での濃厚な交流は不要だったそうだ。しかし、近代において家庭内で「子どもを中心とした交流に基づく家族」が徐々に出現していくという。

もっとも、学校における子どもの変化と家族における子どもの変化は「同一の現象の二つの側面」であるとアリエスは説明している。

家庭内で子どもに対する新しい教育的配慮が生まれたからこそ、子どもは学校へ行くようになったそうだ。第三部では特別に7歳未満の家庭における子どもが扱われているわけではなく、津田さんによればここでも「7歳以上の子ども=学齢期の子ども」が主題となっているという。

幼児期が扱われているのは主に第一章である。ここでいう幼児期(中世における子ども期)とは、「小さな大人がひとりで自分の用を足すにはいたらない期間、最もか弱い状態ですごす期間」を指すといえる。

ルソーが現代で言う新生児期の子どもを子どもとみなしていなかったことから、特に1歳から7歳の間をさすのだと推定することができる。子ども期を新生児期・幼児期・学齢期に区分するとすれば、中世における子どもは幼児期に該当するといえる(もちろん、近代的な意味での関心を向けられたのは近代以降だが)。新生児期は極端に言えば「肉塊」であり、学齢期は「小さな大人」である。

・特に参考にしたページ

「近代家族とジェンダー」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,6p

津田悦子「新生児に見る子ども観 : アリエスの論を基点として」(2000),32-33p

津田悦子「新生児に見る子ども観 : アリエスの論を基点として」(2000),33-34p

アリエスにおける誤認

アリエスにも師事したことがあるという歴史家のハント(David Hunt)は「7歳ごろまでの子ども期は大人の関心を引かなかった」というアリエスの主張を誤認だとして批判している。

一方で、ハントによるとアリエスは自説の弱点を意識しており、「近代以前の子ども」の終了年齢を意図的に下げる記述も多々あるという。7歳とすべきところを5,6歳と述べたり、遊びの章では3,4歳になったりすることがあるという。幼児期と学齢期(小さな大人)との境目が曖昧だというわけだ。津田さんによると、アリエスにおける「子ども期」は幼児期が強調されて解釈される場合と、学齢期が強調されて解釈される場合の2つに大きくわかれるという。

・特に参考にしたページ

津田悦子「新生児に見る子ども観 : アリエスの論を基点として」(2000),38-39p

中世と近代以降の子どもの扱いの違い

中世の親は子どもに愛情を向けていたか、近代家族とはなにか

近代家族とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

アリエスにおける近代家族は、「子ども中心の家族」のことである。地域集団や親戚集団から切り離され、孤立した親子集団であり、「エネルギー」が子どもの成長だけに注がれるような子ども中心の集団のことである。

家族意識は中世的家族、17世紀的家族、近代的家族という方向へ進化していったとアリエスは考えている。17世紀家族では子どもが中心となるという点では近代的家族と同じであるが、他者の介入に開かれているという点で違うという(親以外が子どものしつけに関わる)。

・特に参考にしたページ

「社会学」、有斐閣、第十一刷,357-358p

「本当にわかる社会学」,現代位相研究所編,第四刷,43p

乙須翼「「近代家族」 における 「子ども中心 (child-centered)」 概念の再考: アメリカ家族史から 「発展」 的親子関係史の問題性を考える」(2004).35-36p

「近代家族とジェンダー」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,6p

愛情や配慮という概念の曖昧性について

乙須翼さんは、アリエスの「子ども中心」や「エネルギー」といった概念が曖昧であると指摘している。アリエス以降の研究者では、このエネルギーが「愛情」や「配慮」といった言葉で置き換えられがちだという。

しかしこの「愛情」という言葉も単純に定義できるものではなく、時代ごとのあり方、文化ごとのあり方があり、研究者の恣意的な枠組みによって簡単に「愛情である/愛情ではない」を判断すると議論が曖昧になってしまうというわけである。たとえば中世の資料に「愛情」という言葉が出てきたとしても、近代的・現代的な意味での「愛情」とはズレがある可能性がある。教育の対象とすることを愛情とするのか、単にかわいがることを愛情とするのかなど、幅があるといえる。

乙須翼「「近代家族」 における 「子ども中心 (child-centered)」 概念の再考: アメリカ家族史から 「発展」 的親子関係史の問題性を考える」(2004).35-36p

子ども期への2つのまなざし

アリエスは「子ども期への2つのまなざし」を説明している。

まずは13世紀頃に家庭環境の中や幼児たちを相手にする際に「可愛がりのまなざし」が出現してきたという。登場した時期が近代ではないという点がポイントである。

「子供はその純真さ、優しさ、ひょうきんさのゆえに、大人にとって楽しさとくつろぎのみなもと、いわば『愛らしさ』と呼び慣わされているようなものになっているのである」とアリエスは述べている。

16世紀ごろに教会関係者や法服貴族(司法や行政のエリート)たちの間で子どもが「神のもろい被造物」であるとみなされるようになり、17世紀にはその考えが広がり、単に玩具のように可愛がることが批判されるようになったという。

18世紀頃には「衛生と身体的健康への配慮」のまなざしとして、いわゆる「心理学的関心や道徳的配慮のまなざし」が登場するようになる。こうしたまなざしこそが「愛情」であるとみなされるようになるのである。

アリエスは中世の学校について、「段階化されたプログラムの欠如」、「難易性のちがう学問を同時に教育していたこと」、「生徒の放任」という4つの特徴を挙げている。中世の学校は子どもを教育し、社会化を目指す場所ではなく、「実務学校」のようなものであったという。

「年齢と学業の進度は対応している」といった考え方は近代以降の学校の制度なのである(現代でいうところの小学1年生は一律に同じ内容を同じ時期にいっせいに学ぶようなイメージ)。放任せずに熱心に「管理・監視」するという態度も、教育的配慮であり、一種の愛情ということになる。

たとえば寮で大人の世界と明確に分類させ、厳密な規律のもとに子どもを育てるという近代的な教育は「個人化」や「プライバシー」、「生活の尊重」といった概念を生み出していくことになる。

家族と地域・親縁集団の分離もまた、「一家団欒」といった概念を生み出していく。こう考えると、以前扱った哲学者のフーコーと議論が重なっていく(アリエスはフーコーとも交流があった)。

もっとも、宮澤康人さんによれば、中世は「かわいがりの目線」、近代は「道徳的配慮の目線」として愛着の歴史を単純に発展段階として見ていくことは誤りだという。

なぜなら、かわいがりのまなざしも近代において道徳的配慮と同時に存在し、葛藤し、相互浸透するかもしれない可能性についての認識を閉ざすことになるからだという。さらに、アリエスはこうした同時に存在していた趣旨の文章を書いていたが、日本語訳ではそれが歪められて単純な主張と解釈されてしまっているという。「子ども中心」という子ども観や近代家族は、2つのまなざしの重なり合いとして考えていくべきだというわけだ。

・特に参考にしたページ

乙須翼「「近代家族」 における 「子ども中心 (child-centered)」 概念の再考: アメリカ家族史から 「発展」 的親子関係史の問題性を考える」(2004).39p

乙須翼「「近代家族」 における 「子ども中心 (child-centered)」 概念の再考: アメリカ家族史から 「発展」 的親子関係史の問題性を考える」(2004).40-41p

「近代家族とジェンダー」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,6p

アリエスへのよくある批判:「中世でも親密な感情は存在していた」

アリエスはよく、「中世社会や伝統社会においても、家庭や子どもをめぐる親密な感情が存在していた」と批判されることが多い(L.A.ポロクなど)。

たしかにアリエスは新生児期(乳飲み子)における子どもへの無関心(情緒の欠如)のエピソードや、小さな大人として七歳以上になったらすぐに他所に奉公させるゆえに親子の間深い実存的な感情を培うことはできなかったといったエピソードを紹介している。

しかし、アリエスは近代になっていない13世紀頃にも幼児期における「かわいがりの目線」が存在していたこと、さらに奉公へ行かせることは「子どもたちを愛していなかったこと」を意味するのではなく、子どもを可愛がるよりも家族全体の協力や社会的地位の維持が重視されただけだという。

家族は「感情的な共同体」ではなく、「道徳的・社会的な現実」であり、近代以降に強調されるような「親子の情愛に基づく家庭」との違いを述べているのである。アリエスの後にエドワード・ショーターなどが「中世から近世は無関心から愛情への変遷である」といったような図式でまとめあげてしまったことで、アリエスを含めて批判されるようになった可能性があると乙須翼さんは述べている。

愛情の有無で中世家族や近代家族を分類しようとしても、その愛情という概念が「かわいがり」だったり「教育的配慮」であったりして、余計に事態を見えにくくさせてしまっているというわけだ。

概念の混乱だけではなく、そもそもどの年齢層を重視して比較しているのかという点も混乱を呼び起こしかねない。たとえば新生児期における子殺しをもちだすのか、幼児期におけるかわいがりを持ち出すのか、小さな大人における徒弟修行をもちだすのかによって「愛情」の見え方は変わってくる。中世においても愛情があったことを実証してアリエスに反論する場合も、どの年齢層なのか、実証する側はどのような愛情を意味していて、実証の対象は愛情のあり方をどのくらい示しているのかなどが重要になってくる。それらを単純化して愛情がある/ないといったシンプルな議論にすることは難しい。

・特に参考にしたページ

・「近代家族とジェンダー」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,10p

乙須翼「「近代家族」 における 「子ども中心 (child-centered)」 概念の再考: アメリカ家族史から 「発展」 的親子関係史の問題性を考える」(2004).35-37p

さまざまな色のメドレー、多様性と雑多性

竹内里欧さんによると、アリエスには「子どもが、過剰な関心や教育的配慮とは無縁に、老若さまざまな人々が混在する広々とした社交空間を生きていた時代の、人々の絆のあり方への郷愁」があるという。

さらには、近代的な子どもへの愛や関心が「抑圧」を含みもっているというアリエスの感受性を指摘している。受験勉強の苦痛から両親を殺したニュースがあったが、これもまた抑圧のひとつではないだろうか。要するに、各時代にはポジティブな側面とネガティブな側面が両義的に存在するというわけである。たとえば近代以降の子どもの死亡率の低下はポジティブな側面として挙げられるかもしれない。もちろんアリエスは明示的に、どちらの社会が良い/悪いという価値を述べているわけではない。

アリエスは近代以前の、子どもと大人の厳密な区別なく、さらには閉鎖的な家族や寮に限定されない交流を「さまざまな色のメドレー」と表現しているという。社会学者のジンメルが、さまざまな人々が交わる舞踏会の「社交」を重視したこととも共通要素がある(ジンメルはどちらかというと近代における自由が多様な交流を生み出しうるという立場ではあるが)。

昔の家庭では30人ほどいることもあったが、近現代では核家族が主流となっていき、さらに個室が用意されていく。アリエスが述べたように、他者へ開かれた集団だったのである。※もっとも、ラスレットなどの研究によって拡大家族から核家族へといった単純な流れは現代では否定されているらしい。西欧では中世においても核家族が基本であったという研究もある。

アリエスによると、西洋社会では16世紀まで「性の抑圧」がそれほど強くなかったという。たとえばそれは身体的接触や母乳育児を重視するという育児の方法に表れているという。

しかし近代になると、「本質的に男性的な近代文明」の登場によってそうした慣習が弱まっていったという。社会学者のモリス・バーマンによると、19世紀のアメリカでは「スケジュールによる授乳、ゆりかごを使わないこと、子どもをできるだけ愛撫しないこと」といった育児法が書かれた本がベストセラーになり、行動心理学者のワトソン(1878-1958)は「母親は感情的に距離を保つべし」と主張していたという。バーマンによると、こうした変化によって(もちろんこれだけではないだろうが)、「自分の存在を確かなものとして感じられない不安」が子どもたちに生じてしまっているという(成人しても治らないという)。

・特に参考にしたページ

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ」,185p

教訓

複雑性、偶発性、多様性

アリエスへの批判として、「資料の偏り」が挙げられている。たとえば対象が貴族階級ばかりであり、庶民階級への調査が少なく、子ども期の複雑性を捉えられていない可能性がある。たとえばエドワード・ショーターは一般庶民にも分析の対象を拡げた結果、一般庶民の場合は18世紀から19世紀初めの頃までは親が幼児に対して関心をもたないのが普通であったという。ただし、ショーターは中世や近世における両義性(愛着と無関心が同時的に存在しうること)を捉えられていないという複雑性への軽視がある。

複雑性へ目を向けるということは、「他であり得る可能性=偶発性」に目を向けるということでもある。

アリエスは「子どもがいまのように、可愛がられ保護されながら、主に家族と学校の中で成長していくものだ、という常識を覆した」という、現代における概念ではない、他の概念で有り得たという意味の「偶発性」に目を向けることができているといえる。また、可愛がりと道徳的配慮の葛藤という意味で「両義性」にも触れているといえる。それらの機能を正味計算することは難しく、中世や近代における子どもへの対応の是非を総合的、体系的に問うことは容易ではないことを自覚する必要がある。

偶発性を重視するということは、多様性を重視するということでもある。

そして「他であり得る可能性」は、多くの異なる人と接することでより認識できる可能性があるといえる。つまり、アリエスの言う「さまざまな色のメドレー」が重要になるといえる。近代ではたしかに個性的で創造的な人や物が増えたが、大きな視点でみれば「同じような色の範囲の違い」なのかもしれない。一定の枠組みを超えて、他でありうる可能性を模索することによって健全な認識や人間関係がより可能になるのではないだろうか。これは学問だけでなく、日常生活にもいえることだ。自分の価値観を固定することなく、多様な価値観をもつ人々との交流を通して、柔軟性を高めていくことで健全なバランス感覚を得ることができるのではないだろうか。

参考文献リスト

今回の主な文献

フィリップ・アリエス (著), 杉山 光信 (翻訳), 杉山 恵美子 (翻訳) 「〈子供〉の誕生―アンシァン・レジーム期の子供と家族生活」

フィリップ・アリエス (著), 杉山 光信 (翻訳), 杉山 恵美子 (翻訳) 「〈子供〉の誕生―アンシァン・レジーム期の子供と家族生活」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

木山徹哉,寺川直樹 「子どもを再考する―近代的子ども観の動揺のなかで―」(2019)[URL]乙須翼「「近代家族」 における 「子ども中心 (child-centered)」 概念の再考: アメリカ家族史から 「発展」 的親子関係史の問題性を考える」(2004)[URL]

津田悦子「新生児に見る子ども観 : アリエスの論を基点として」(2000)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。