はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

【前提】はじめに

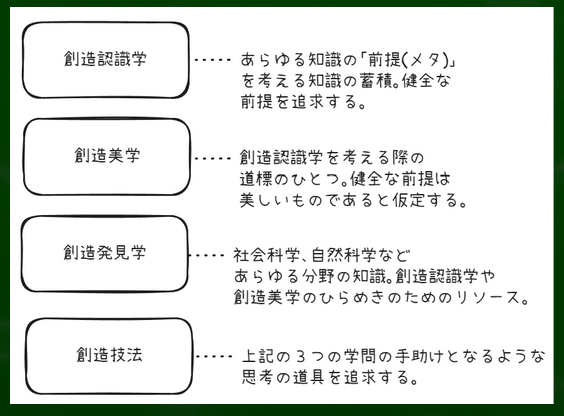

創造技法の位置づけ

図で整理したものがこちら。

※詳細は第一回や創造発見法の動画で説明している。

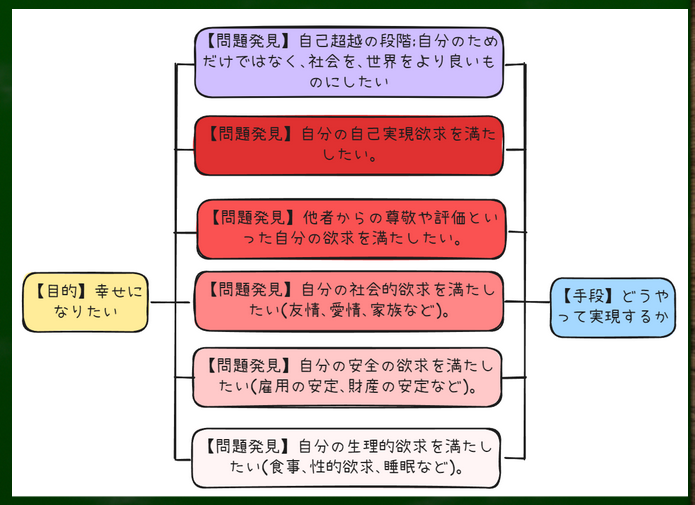

「何らかの解決すべき問題発見」が生じ、そのための「問題解決手段」として創造技法が用いられることになる。

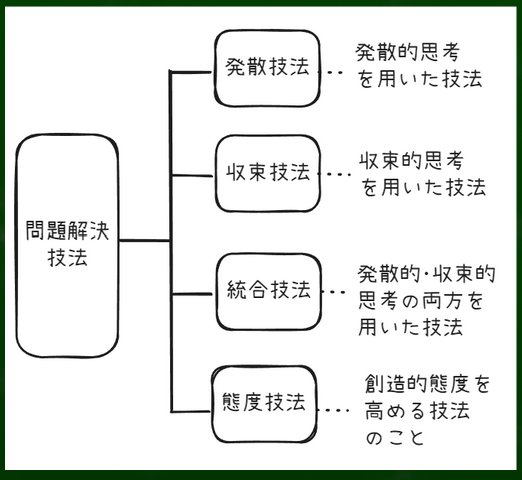

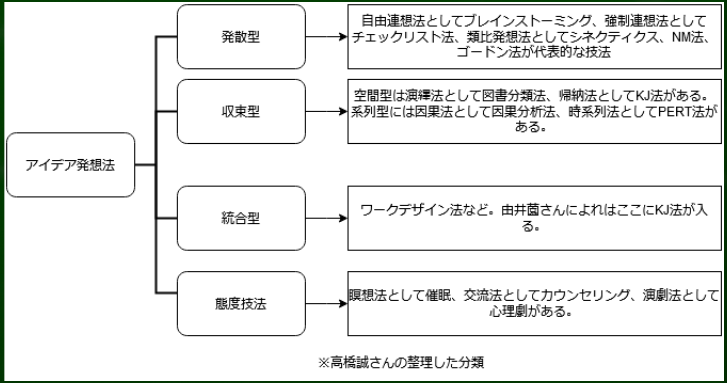

発散技法と収束技法

問題解決技法を整理すると上の図のようになる。

今回扱う創造技法は「収束技法(収束型)」のひとつである「帰納法」に位置づけられる「KJ法」である。

(広義には統合型に位置づけられることもある)

KJ法はつまらない?

KJ法を短く紹介している書籍のどれを見ても、私はつまらないと感じた。「グループワーク、カード、整理、発想」という言葉で簡単にまとめることができてしまうような内容である。

ブレインストーミングやカードの整理といった、これまで出てきた既存のアイデアを混ぜ合わせたものだと感じざるをえない。正直、ブレストもあまり面白そうだとは感じなかった。

しかし川喜田二郎さん本人の説明を見ていくと、なかなか面白く、深みがあり、気づきがたくさんあった。ひとつひとつ要素を見ていくとどれも聞いたことがあるようなアイデアなのだが、全体としてまとまることによってどこか独特なものが見えてくるというイメージである。また、私が思っていた以上に一人でもKJ法は活用できそうで嬉しかった。

この深みについてすこしでも共有できればいいと考えている。今回は今までのシリーズのように方法と具体例を簡素に紹介するだけで終わりではなく、「気づき」をメインにしていきたい。自分の中で「どこか、なぜか琴線に触れる部分」である。

表面的なやり方だけを理解してもおそらく実践する人は少なく、また実践したとしても浅く終わってしまう可能性が高い。

実践したいと思う「ワクワク」が大事だと考えている。仮に今後KJ法を一切使用することがないとしても、この気づき、要するに「創造におけるtips(ヒント)」はあらゆる日常生活に無意識に浸透していき、確実に役立つと考えている。このワクワクはなにか大事な全体にある要素が位置づけられ、ピッタリハマることからくるのだと個人的に考えている。

ブレストにはこの全体における要素の位置づけが不足していたから、あまり面白いと感じなかったのかもしれない。あるいは創造の楽しさや動機といった部分が欠けていたのかもしれない。

要するに、「単なるビジネステクニックの説明」で終わってしまっていたからである(もちろん、オズボーンの他の文献をみれば違ったかもしれないが)。人生そのものに寄与するような特別ななにかが欠けていた気がする。

KJ法とはなにか

KJとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

KJ法(英:Kawakita Jiro Method):多様で混沌とした情報をカードに書き出して整理し、図式化して全体構造を把握することで新しいアイデアを引き出す発想技法のこと。

・特に参考にしたページ

田中 博晃「KJ法入門:質的データ分析法として KJ法を行う前に」(2011),17p

KJ法は誰がいつ、なぜ考えたのか

KJ法は文化人類学者である川喜田二郎(1909-2009)さんが1965年頃に発案した方法である。

生態学者である梅棹忠夫(1920-2010)さんのカード方式などを発展させたものであり、KJ法という名前も梅棹さんが名付けたという。

川喜田さんによるとKJ法を作成しようと思った動機は以下の2つだという。

・特に参考にしたページ

田中 博晃「KJ法入門:質的データ分析法として KJ法を行う前に」(2011),17p

三村修「KJ法における作法の研究」(2005),12p

第一に、「フィールドワークで得た定性的データをどうまとめるかという、学問上の必要性」だという。

フィールドワークとは、実際の現場に出向いて直接観察・調査を行い、データや情報を収集する研究方法のことである。たとえばある民族の文化を調べる場合、実際に現地に赴いて観察するというわけである。定性的データとは統計などの数値ではなく、言葉や記述、意味、感情などを含むデータのことである。

川喜田さんによると、数値などの定量的データをうまくまとめる手法は統計学などで発達しているのにもかかわらず、定性的データをうまくまとめる方法があまりなかったという。

たとえば「ある部族の人間AがXをしている、人間BがYをしている」というようなさまざまな情報をどのように整理すればいいのか、そうした手法が体系的に確立していないというわけである。もちろん当時も情報を整理して分析できていた学者もいただろうが、その方法は謎であり、一種の秘術であったという。

第二に、「どうしたら他の人とうまくチームワークができるか」という動機があったという。

チームワークにおいてリーダーは状況を把握し、判断し、メンバーに上手く指示をださなければならない。つまり、その場の数値ではない情報を元に整理して考える必要性が生じるというわけである。

2つの動機のどちらも、「情報を上手く整理する方法はなにかないか」という点にまとめることができる。そしてKJ法とは狭義には「情報(特に定性的情報)を上手くまとめる方法」であるといえる。

・特に参考にしたページ

川喜田二郎「創造と伝統」,祥伝社,第二刷,238p

KJ法の特徴、W型の問題解決図式とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

詳細はtipsの項目で扱っていくが、まずは軽くKJ法の諸特徴を説明していくことにする。

KJ法の最大の特徴、個性とはなんだろうか。カードを使用する、図解を使用する、文章で理解する、直観を重視する、集団で使用するといった諸特徴はどれも個性だとは思えない。

KJ法の最大の特徴はそれらの要素を体系的に「統合」しているという点にあると私は考えている。

カード技法、集団技法、図解技法、直観技法などをいかなる法則において結びつけ、つなげているのかを理解することがKJ法を理解することだと私は考えている。では、いかにしてそれらの要素が統合されているのか。

まず、狭義のKJ法はW型の問題解決図式という大きな思考法の中の1つのステップにすぎないという点が重要になる。

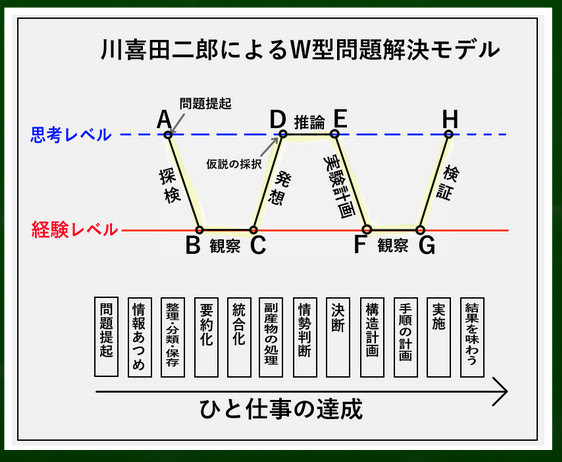

W型問題解決図式:行為を「思考レベル」と「経験レベル」の2つに分け、それらを交互に繰り返して問題を解決をする図式のこと。

創造(ひと仕事)がAからHの過程として表現されている。

AからDが「判断」であり、Dが「決断」であり、DからHが「執行」である。創造はこのように、判断→決断→執行からなるという。

KJ法はこの中で、C-Dに位置しているという。

Aの段階ではまず、「私たちは、どういうことを問題にしたいのか」を明らかにする必要がある。筆記用具の新商品の開発、人間関係の改善、明日の料理の献立でもなんでもいい。なにか解決したい問題を発見する必要がある。

A-Bの段階は「探検」の段階である。Aの段階で頭の中で決めた問題提起を元に、必要な情報を獲得していく段階である。いわゆる取材である。現地に行く場合もあれば、インターネットで探す場合もあるだろう。

いずれにせよこの段階は経験レベルであり、「手を動かす」段階だと言える。

B-Cの段階は、情報を「記録」する段階である。ただし、この段階では情報はまとまっていない。

C-Dの段階において、やっと「情報をまとめる段階」に至るという。ただし、川喜田さんによれば「まとめ」には2種類あり、この段階のまとめは「情報をして語らしめる(語らせる)」まとめだという。「統合」とも表現されている。

「情報をして語らしめる」とは、自分の好みや評価(価値判断)を入れてはならないということである。データから帰納的に導き出されることを情報として整理していくのである(事実判断)。

たとえば「カラスは全部黒色に決まっている」と決めつけて結論を出していくのではなく、「情報を整理すると、どうやらこの辺りのカラスは全部黒い」とデータに語らせるのである(カラスは全部黒色に決まっているというような考えを一旦捨てる)。AからDは状況把握の段階であり、価値判断が含まれない。Dの終わりあたりでやっと状況把握に基づいて情勢が判断され、この情報に基づいてなにかを実行する価値があるのか、そもそも整理された情報に価値があるのかを考えるのである。

Dで情勢判断をしたあと、D-Eでは「方針」や「目標(構想)」を確定していくという。

たとえば「東へ進む」というざっくりしたものが方針だとすれば、「東へむかってどのくらい行くのか」を具体的に確定することが目標だという。ただし、この具体性は単なる数値(何キロだとか、何円だとか)だけではなく構造的に表現する必要があるという。なぜ東にすすむのか、他の方向との関係はどうなのかといったように全体的(トータル)に目標を決めていくということである。

E-Fでは「手順の計画」をしていくという。たとえば家を建てる場合を考えると、家から建てるのか、庭から建てるのかといった手順を考える必要がある(プランニングではなく、プログラミングと表現されている)。

F-Gではいよいよそれらの計画を実施していく段階である。そして計画が実施された後、G-Hにおいてその結果を吟味・検証・評価して終わりである。

W型で重要なのは、思考と経験の反復であり、発散と収束の反復であるともいえる。そして(狭義の)KJ法はその収束段階の1つにすぎないというわけである。

大きな視野で見れば、カードを使うという点は代替可能な単なる手段にすぎない。発散できる手法ならなんでもいいのである。

大事なのは思考と経験の反復であり、この大枠は代替することができない。それをなくしてしまったらもはやKJ法のよさがなくなってしまうものである。

ブレインストーミングをしなくても、カードを使わなくてもいいかもしれないが、思考と経験の反復をしないという選択肢はKJ法において絶対にありえないだろう。

KJ法の中にも思考と経験の反復がある。論理と直観とも表現できる。たとえば頭で考えて、次に手でカードで書いてみる。そしてカードを手で動かして整理して、また頭で考えて位置づけてみる。

部分から全体へ、全体から部分へと反復していくうちに「何かが、なぜか不思議と見えてくる」という言葉にしにくい体験がKJ法の特徴の本質だと言える。ポランニー的にいえば「暗黙知」であり、言葉にはできないがなぜか自転車に乗れるみたいなものだろう。システム論的に言えばカオスなシステムから、なんらかの構造が作り上げられてくるイメージとなる。

・特に参考にしたページ

川喜田二郎「創造と伝統」,祥伝社,第二刷,240~247p

KJ法はどのような分野で使用されているのか

ブレインストーミングがビジネス、医療、学問、日常生活のあらゆる諸問題に使用されているように、KJ法も同じくらい多様な問題に使用可能であるといえ、また実際に使用されている。

しかし「ちょっとした問題」にわざわざKJ法やW型を個人あるいは集団で用いるのかというと、私はそうではないだろうと考えてしまう。たとえばちょっとした明日の献立や部屋の掃除のためにわざわざKJ法を使う場面は(私には)想定しがたい。

KJ法は主に「多様な情報を整理・構造化する」方法であり、多様な情報が散らかっていて、どう処理したらいいか分からないケースが最も使用に適しているといえる。

川喜田さんの言葉でいえば「渾沌(こんとん)」とした状態である。たとえば「会議の討論結果でたくさんのアイデアが出たが、どう整理したらいいか、どのアイデアを選んだらいいかわからない」といったシーンで主に役立つだろう。

会議の内容をたんにまとめておくというケースは川喜田さんによると「比較的簡単でたやすい仕事」である。

後で扱うように、いわゆる「1ラウンドKJ法」で済んでしまう。しかしもっと難しい仕事、たとえば「インドに新しい工場を設立したい」だとか、「友人と仲直りしたい」だとか、「論文を書きたい」、「将来の設計をしたい」という場合の情報の整理にも用いることができる。

川喜田さんによると、会社のトップ(管理職など)の人はほとんど自らKJ法をやろうとしないという。

また、やろうとしてもデータに素直になれず、先入観が強くうまくいかないことが多いそうだ(知識人ほどKJ法をつかいこなせないらしい)。そもそも現場に行く機会もすくないかもしれない。

大事なのは会社のボトムの人、いわゆる「現場」の人である。なぜなら、彼らは現場において「具体的な問題をなんとかしなければならないと悩んでいる」からである。

たとえば「患者さんに素直に言うことをきいてもらうためにはどうすればいいか」といった切実な問題が医療の現場にはあり、そのために情報を集め、整理し、結論を出していかなければならないのである。

・特に参考にしたページ

川喜田二郎「創造と伝統」,祥伝社,第二刷,262p

川喜田二郎「創造と伝統」,祥伝社,第二刷,237p

KJ法は一人でもできるのか

そもそもKJ法は「定性的データをまとめたい」という動機からも生じているので、まとめる方法という意味ではもともと1人でも可能だといえる。

実際に、川喜田さんは初期の頃、一人でフィールドノートを整理するために用いていたという。つまり、1人が基本であり、グループワークは応用にすぎないと考えることができる。

なぜグループワークでKJ法をしたほうがいいのかはブレストが集団技法であることと重なるものだといえる。

つまり、より混沌した情報がたくさん出てくる機会が多いからである。自分だけで情報を集めていると、「自分が理解できる情報」が自然と多くなってしまう。しかし他人と一緒に情報を集めていると、「自分が理解できない情報」や「自分一人では決して届かなかった分野の情報」が自然と集まってくるだろう(AIで擬似的に情報を出させることも現代では可能かもしれないが)。

「渾沌とした情報集め」だけではなく、もちろん個人間の相互作用なども考えられるだろう。このあたりもブレストなどと同様である。

また、グループ活動を通じて「チームワーク」ができるという点が重要かもしれない。「この会議は一体何がしたいのか、いまなにをやっているのか、どこにいくのか」といったように不明瞭な状態ではチームワークが発揮できない。体系的な方法を集団で共有することで、チームワークが生じ、会議がスムーズになり、良い生産活動が可能になるかもしれない。

・特に参考にしたページ

川喜田二郎「創造と伝統」,祥伝社,第二刷,236p

KJ法のtips(ヒント)

異質の統合が大事

KJ法は雑多な情報を単に同じグループに分けるという単なる「分類法」ではない。異質の要約ではなく、異質の統合を目指す手法なのである。

たとえばりんご、ぶどう、みかんに「果物」と名前を名付けて要約するだけがまとめではない(最大公約数や最小公倍数を見つけるわけではない)。「甘いもの、おやつで食べたいもの」といったようになんらかの「具体的な意味づけ」を行うことが重要になる。誰にでも見える色眼鏡というより、自分の関心に合わせた色眼鏡といってもいいのかもしれない(甘さではなく、色に着目する人もいるように)。もちろん、他の誰にも理解できないような不明瞭な意味付けではよくないだろう。

先入観をもって「果物だろう」、「甘いものだろう」と決めつけてラベルを選んでいくのもあまりよくないのである。

あくまでもラベルのほうが先であり、ラベルAもラベルBも甘いと発信しているゆえに、それぞれをまずは似たグループとして扱うイメージとなる。つまり、「情報をして語らしめる」わけである。

川喜田さんの言葉で言えば「明鏡止水」であり、忘我であり、要するに頭を空にしてデータの声を素直に聞くのである。頭が良い人ほど、知識人ほど素直になれず、既存の概念や体系をデータに当てはめて、押し付けて考えてしまうという。

異質の統合ときくと思い出すのが、発散技法の記事で扱ったシネクティクス法である。

シネクティクスでは見慣れたものを見慣れないものにする「馴質異化」と、見慣れないものを見慣れたものにする「異質馴化」が手法として用いられている。また、類比という手法によって異質な者同士を組み合わせるという特徴をもっている。

シネクティクスでは「類比」という方法で異質の統合が行われたが、KJ法ではいかにして行われているのか。

川喜田さんによれば「異質なもののあいだに意味を発見すること」が重要であるという。具体的には共通のカード(ラベル)のグループに名前をつけるという作業が重要になる。

たとえばA:「自転車は環境に優しい」、B:「都市部では駐輪場が不足している」、C:「電車は渋滞の影響を受けにくい」といったカード群を1つにまとめたいとする。

この場合「交通手段の特徴」といったように単に要約するだけでは異質なものの統合が行われていないかもしれない。その代わりに、たとえば「都市における持続可能な移動手段の課題と可能性」などと名付けてみるとする。

ここで重要なのは、異なる要素を新たな統合的な視点でまとめているという点である。

ここで創造されているもの、発見されているものは「要素ではなく関係」である。新たな関係を言語化し、構造化することによって、見えてくるものがあるというわけである。具体から抽象へ、抽象から具体へといった反復作業ともいえる。

川喜田さんによればこのラベルのグループに表札をつける段階が、KJ法でいちばん難しいという。

また、AグループとBグループの関係性を考えたりする作業もある。そうしてグループ全体が見えてくるのであり、それぞれの位置づけによって新たな意味も見えてくるのである。

・特に参考にしたページ

川喜田二郎「創造と伝統」,祥伝社,第二刷,259p

三村修「KJ法における作法の研究」(2005),1

手を動かすことが大事

W型問題解決では「思考と経験の反復」が重要であることを学んだ。KJ法においても、頭で考える段階と手で触って考える段階の反復が重要になる。

じっと座って頭でアイデアを思い浮かべるよりも、手で書いて、カードにまとめて、カードを動かして、線で引いて関連付けてまとめていくという作業が重要なのである。

私が記事をつくる際も、じっと頭で考えていてもなかなかまとまらない。まずは最低限の目次を書いてみて、順序を変えてみたり、同じような目次はまとめてみたりすることがある。

受験でも暗記するためにまず書いてみるという方法が有効であると聞いたことがある。読書で最初は意味不明でも、一通り読んでいくうちになぜか理解できるようになることもある。もちろん「手で動かす」というのは文字通りの意味だけではなく、現場に行って足を動かす(フットワークの軽さ)、口を動かす、読んでみるといったあらゆる具体的な実践的行為、経験的行為、直感的行為を意味している。「まずは動いてみる」ということが重要だということを学んだ。

全体を把握することが大事

川喜田さんは「結局人間というのは、数束までになったらね、全体がこう見えてくるんです。」と述べている。

数束というのは情報が記されたラベルの集まりである。たとえば100枚のラベルがあったとして、5つのグループにまとめることができれば、5つの束になる。

ラベルが無秩序に、バラバラに並んでいる状態は「渾沌(こんとん)」であり、グチャグチャとしていてよくわからない。

川喜田さんによればこの渾沌の良さを殺さないで、どうやってまとめるかという点が重要になる。いきなり統計的手法で量に変換するというのは無粋だということになるのだろう。

まず無秩序にバラバラに並んでいる状態を「大きな全体X」とする。次に、それをまとめていくと、小さな全体Y1、Y2、Y3などができてくる。Yは大きな全体からすれば部分である。次に、小さな全体同士のつながりを考えることによって、「より理解可能な大きな全体Z」ができてくる。

人類学者のG・ベイトソンの話で、医者がレントゲンで病気を見つける仕組みを高次元の学習であるといっていた話を私は思い出す。素人から見たらただのカオスであり、ただの染みであるが、医者はどういうわけか全体の体系から特定の部分を意味付け、それが病気であると一瞬で、直感的に理解できるのである。

大きな全体、小さな全体、大きな全体、小さな全体といったように反復することによってなにかを理解できるようになり、何かが見えてくるのである。

たとえば哲学の現象学などの難しい本を読み始める時、それぞれの部分はいったい何を言っているかまるで理解できず、カオスである。しかし、何度も読んでいるうちに、まとまった理解できる部分が頭の中にいくつかできてくる。そしてそれらの相互関係がわかってくる。そうして現象学全体がすこしわかってくるのである。それを何度も繰り返すことによって、現象学をより理解していくのである。

以前、創造発見学において「創発」という用語を学んだ。

創発:一般に、複数の要素が相互作用することで、個々の要素には見られなかった新しい性質や機能が、全体として現れること。

井庭崇さんがKJ法について、「創発する仕組みがあるが、創造理論にはなりえていなく、またその過程も説明しきれていない」という趣旨を述べていたことを私は思い出す。

全体から部分へ、部分から全体へという反復においてなんらかの「創発」が生じ、全体への理解を促し、さらに「新たな全体」への発展も促しているのだといえる。部分から全体へと戻った時、もはやその全体は最初の全体ではないのである。この感覚が大事だと考えている。

人間関係も同じであり、過ごしてきた時間が全体の関係を常に変化させていくのであり、出会った時の友人と、出会って過ごした後の友人に対する捉え方はまるで違うものになっている。だからこそ友人なのであり、代わりがききにくいのであり、プラスαのなにかが理解できるような関係性にあるのだといえる。

理解のためには「なんらかの手がかり(切れ目、差異ともいえる)」が必要である。その手がかりのために一旦分解したり、グループにわけてみたりするのである。

そしてそれらの関係を模索する。こう聞くとデカルト的な手法にもみえるが、デカルトの場合は部分の総和が全体であるという原子論に基づいているのに対して、創発は総和以上のプラスαの事態であると考える全体論に基づいているという点がポイントだろう。

・特に参考にしたページ

三村修「KJ法における作法の研究」(2005),198~199

三村修「KJ法における作法の研究」(2005),201~202

ボトムアップが大事

トップダウン思考:あらかじめ持っている考え(仮説や方針、計画など)に基づいて、物事を整理し判断していく考え方のこと。例:社長の仮説に従って部下が情報を集めていく。

ボトムアップ思考:目の前の事実やデータ、具体的な情報から出発して、全体像や考え方をあとから導き出していく考え方のこと。例:現場の部下が情報を集め、情報に基づいて仮説を社長に提案していく。

川喜田さんは現場にいないホワイトカラーの人たちがKJ法を使うと「現場で得た材料をボトムアップするものなのに、全部、自分の既成概念でまとめるトップダウン型の分類しかできてこない」と述べている。

川喜田さんは「データに語らせること、データに従うこと」を重視している。なぜだろうか。

もちろん、すべての工程で「データから導き出せない仮説を考えるな」といっているわけではない。

W型でいえばAからDまでは状況把握の段階であり、あくまでも「情報を整理する段階(事実判断)」にすぎない。もちろん「発想」も重要になるが、データに語らせる発想が重視されるのである。

データを従わせるのではなく、データに従う理由は端的に「自由な発想の邪魔になるから」だといえる。

たとえばトップダウン的に、「売上が伸びないのは営業力が弱いからだ」と上司から言われ、その要素に関する情報ばかりを集めてKJ法をやってみても、新しいアイデアは生じにくいだろう。ただの「まとめ、分類、要約」になってしまう(もちろんこれも大事な活動ではあるが)。

さまざまな情報を沢山入手した後で、「売上が伸びないのは営業力が弱いからだ」とわかったら同じことではないかと思うかもしれない。

しかしその過程が重要なのだろう。他にもいくつか原因が自由に列挙されているだろうし、それらとの関係も重要になる。営業、商品、顧客、市場すべての情報をまず集め、「共通して顧客のニーズと商品が合っていない」という新たな視点に気づくことがあるかもしれない。単に営業力が弱いのではなく、営業力を弱らせている原因のひとつにニーズが関係しているのかも、と連鎖させて考えていくのである。

川喜田さんのことばでいえば「馬鹿になる」ことが重要なのだろう。頭を空にするのであり、我を忘れるのである。社会心理学的にいえばバイアスをできるだけ避けることであるといえる。

口で言うのは簡単だが、人間なかなか素直に情報に従うことができない。こうじゃないか、ああじゃないかとバイアスがかかってしまうのである。しかし意識して情報に従おうとするだけで見えてくる、わかってくる世界があるかもしれないので重要な点だろう(社会心理学ではこれをメタ認知という)。

「情報を語らしめる」という川喜田さんの言葉に関連するものとして、「キャラクターに創らせる」というものがある。

映画監督の宮崎駿さんは「映画というのは、最初つくっているんだけど、そのうち映画につくらされるようになる。だから、映画監督っていうのは、最終的には、映画につくらされる奴隷になるんだ」と述べている。キャラクターたちがこのようにシナリオを書いてくれと語ったりするという作家の話も聞いたことがある。

最初はなにがなんだかわからない「闇の渦」である。そこからすこし形がみえてきて、「光の渦」になっていく。黄色い渦や青い渦がその中に見えてきて、美しい配置というものが見えてくる。そういうイメージが私にはある。

「青色の隣は黄色でないといけない」と思わされるようなパターンが見えてきて、もはや自分で自由に決められず、作らされているような感覚になるかもしれない。そうやって突き動かされてさまざまな渦を組み合わせ、解体し、また組み合わせていくうちに「調和したパターンの全体」が不思議と見えてくるのだと思う。たとえば絵が上手い人はそうした全体が暗黙知(身体智)として身についているのではないだろうか。

・特に参考にしたページ

井庭崇、他「社会システム理論」,212p

居場所をつくることが大事

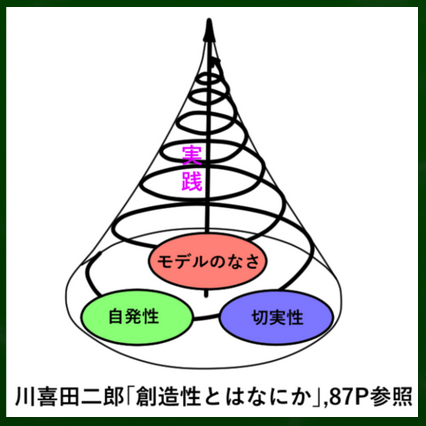

川喜田さんは創造を「ひと仕事やってのけること」であると定義している。

また、創造の三カ条として「自発性、モデルのなさ、切実性」が挙げられている。

人は創造をした時、つまり「ひと仕事やった」と感じた時、心のなかに「愛と畏敬」が生み出されるという。川喜田さんによれば、創造的と思えるような体験をしたとき「俺が生み出したのだから、これは俺のものだ」というような所有の感覚が決して生じないらしい。

愛を言い換えれば「自分が生み出したものとの間に強い連帯感を抱く」ということになる。例えば登山において「征服した」という気持ちより、「やあ、今日はどうだい」とその山にまた言いたくなるような、対象と深く結ばれている感じがあるというわけである。

また、創造は「ふるさと(場所)」を生むともいう。

自分が最も創造的に行動したそこが第二の故郷になるのである。

個人的には創造は場所を作り出すという点が面白いと感じている。場所と愛がつながれば、それは「居場所」になり、居場所があるということは「幸せ」にもつながる。問題解決の目的が幸せにあるとすれば、創造(その結果ではなく、それ自体)を幸せのための重要な手段として位置づけることが可能になるのである。

・特に参考にしたページ

川喜田二郎「創造性とはなにか」84P

川喜田二郎「創造性とはなにか」86P

川喜田二郎「創造性とはなにか」,148P

川喜田二郎「創造性とはなにか」,150P

川喜田二郎「創造性とはなにか」,155P

川喜田二郎「創造性とはなにか」,162P

川喜田二郎「創造性とはなにか」,164P

情報集めのコツ

W型では最初の方に探検の段階、いわゆる情報収集の段階がある。

よい問題意識(A)がなければ情報収集(A-B)はできず、問題意識があってもコツを知らなければ情報の収集はうまくいかない。川喜田さんの言葉で言えば「材料七分に腕三分」であり、KJ法でも情報の質が重要になる。

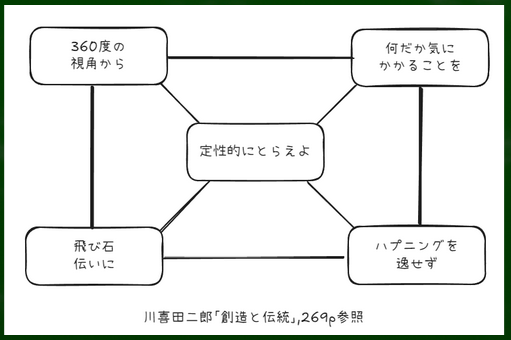

【1】360度の視角で取材せよ

偏った情報や考えに引きずられずに、柔軟に多様な情報や考えをもつべきというわけだ。たとえばボールペンの開発でボールペンに関する情報だけを集めるのではなく、消しゴムや色鉛筆の情報も集めてみるという視野の広さも重要だろう。

【2】飛び石伝いに

まず現場に行ってみろというわけである。たとえばボールペンの開発が問題意識なら、筆記用具が売っている店へ行ってみたり、消費者の反応を見てみたり、「生の情報」を集めに行くというわけである。

【3】ハプニングを逸せず

ハプニングで情報が出たときは、即座にメモするようにするべきだという。ニュートンは「林檎が木から落ちた」というある種のハプニングを情報として重要視したと捉えることができる(逸話の事実は知らないが)。

【4】何だか気になる

なんだか気になったことは理屈を考えてないで、とにかくメモするべきというわけである。

【5】定性的にとらえよ

統計データなどの定量的なデータばかりにとらわれすぎて定性的なデータを疎かにするべきではないということである。AからDの段階ではまずは定性的なデータを重視し、Dの段階で執行するべきと決めた後で定量的なデータを集めても遅くないというわけだ。

・特に参考にしたページ

川喜田二郎「創造と伝統」,祥伝社,第二刷,267-271p

KJ法のやり方

KJ法1ラウンドとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

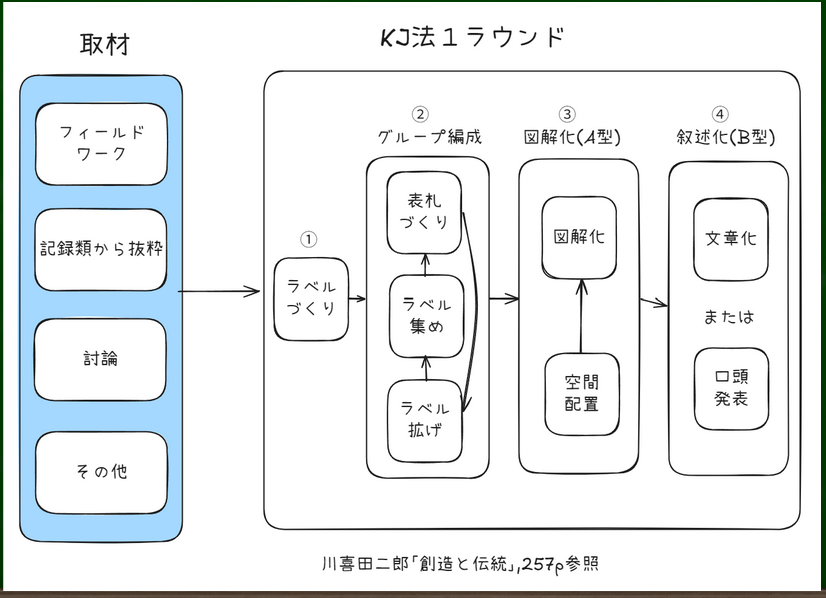

KJ法1ラウンド:KJ法の作業の一巡の工程のこと。ラベルづくり、グループ編成、図解化、叙述化の4つのプロセスからなっている。狭義のKJ法であり、一般にKJ法といえばこのやり方を意味している。

各プロセスはアナログでやる場合もあれば、デジタルでやる場合もある。最近ではそれぞれが家にいてもインターネットでKJ法を行うことができる(miroなどの無料アプリもある)。

ただし、空間的に同じ場所にいる場合のメリットやデメリットなどを考慮して選択したほうがいいだろう。

ラウンド数を増やしていく場合のKJ法を「累積KJ法」という。2ラウンド累積KJ法や6ラウンド累積KJ法などがある(最後にすこしだけ扱う)。

川喜田さんによれば、会議の討論結果をまとめる場合や取引先に伝える依頼内容をまとめる場合などは1ラウンドだけで充分らしい。1ラウンドだけのKJ法はまとめるという「(発想を目的とした)整理」に特化している方法だともいえる。

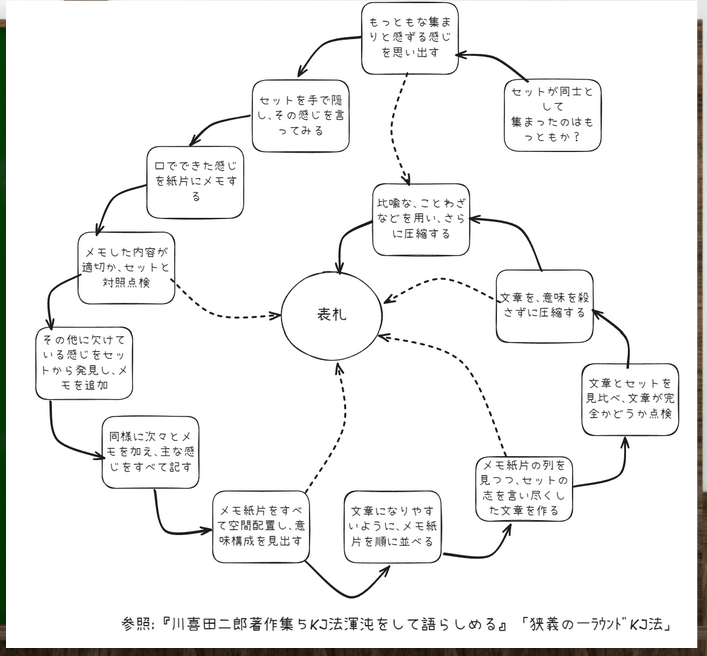

KJ法1ラウンドを図にするとこのようになる。

これから詳細を説明していく。

①ラベルづくりのやり方とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ラベル(label)とは一般に、物事を識別・分類するためにつけられる短い言葉を意味する。もともとは商品などに貼られる張り紙を意味していたという。

KJ法では付箋などの紙切れを使うという。

糊付きのラベルを用いるから、ラベルづくりと呼ぶらしい。

有名なメーカーの付箋である「ポストイット」と言えばよりわかりやすいかもしれない。

ラベルづくり:さまざまな情報源から取った情報のデータを、ラベルに文章として記述する作業。

フィールドワークからの情報や討論の情報、ちょっとした普段のメモなどをラベルに文章で記述していく作業がラベル作りである。ただし、情報ならなんでもいいわけではなく、「定性的データ」であるという点が重要になる。数値ではなく言葉や記述、意味、感情などを含むデータのことである。

ラベルづくりで重要なのは「1枚のラベルの中身が、ひとまとまりのことを訴えていること」であるという。川喜田さんはその訴えを「志(こころざし)」と表現している。

たとえば1枚のラベルに「住民と行政と企業の連携や防災の仕組み、高齢者の支援や見守りの体制について大事だと思った」と書かれていても、何がいいたいのかよくわからない。このラベルのひとつの志がなにかと考えても、よくわからない。

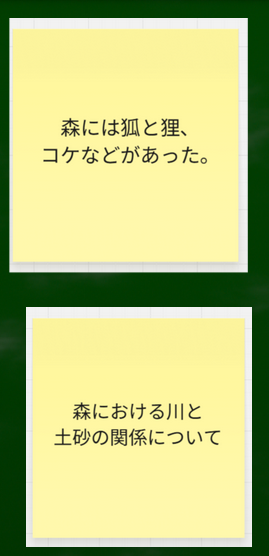

「森には狐と狸、コケなどがあった」という情報の書き方はよくない。志が1つではないからである。「森にはコケがあった」なら志が1つでわかりやすい(あるいは動植物とまとめるなどもいいかもしれない)。情報に価値があったとしても整理しにくいので、分けたほうがいい。

「川と土砂の関係について」だけでは何がいいたいのかわからない。これでは単語が並んでいるだけである。「川は土砂を運ぶことで自らの姿を変え続けている」という表現ならなんとなく言いたいことがわかる。単なる「分類名」や「話題提示」は情報としてあまり価値がない。

他にも、「概念的な単語だけ」のラベルもよくないという。たとえば「災害」とか、「ジェネレーションギャップ」などの一単語はよくないというわけである。

さらに、価値判断を必要もないのに加えてはよくないという。たとえば、「ジェネレーションギャップは良くない」という情報の書き方などである。「職場で20代と50代の間で、業務に対する優先順位の考え方にズレが生じることがある」なら、事実の提示なのでよい書き方だといえる。

単なる分類名ではなく「メッセージ(文章)」にすることが大事である。また、「構造」を示すとわかりやすい(AはBによって可能となる。AがBを生み出している。AはBをおこしやすいなど)。

ラベルを抽象化しすぎないことも大事である(真理の探求、愛の追求など)。あまりこだわりすぎないことも大事だろう(後で手を動かしてブラッシュアップしていけばいいからである)。大前提として「自分以外の人が読んでも伝わるのか」ということを意識しながら書くと自然と読みやすくなるだろう。

川喜田二郎さんは真の科学的な方法のためには、以下の3点が必要だという。

- データを獲得した手段・方法をきちんと情報公開したうえで提示すること(出典などを明記)。

- データの加工処理方法の情報公開をすること。

- 結論が明示されていること。

田中博晃さんは川喜田さんの3要件を、構造構成主義と接続させて説明している。詳細は省くが、この構造構成主義では「現象の構造化」と「条件提示」が科学の要件だとされている。条件提示は先程のデータの情報公開と重なってくる。

たとえば川喜田さんはデータを集める際には、必ず、作成した日時、場所、出所、作成者の記入を勧めている。後でどのアイデアから影響を受けたのかわからなくなり、情報公開が曖昧になるからである。

私が面白いと感じたのは「現象の構造化」である。

ここでいう構造とは「コトバとコトバの関係式」を指すという。たとえば化学では水はH20と表記され、H2+0というコトバの関係式で表されている。要素よりも関係を重視するという全体論的な発想が私は好きだ。関係次第で要素の意味合いが流動的に変化していく。

そしてこの現象の構造化はラベル作りにもそのままあてはまるのではないだろうか。要素だけではなく、「要素と要素の関係」をシンプルに記載することによってそのラベルが何がいいたいのかという志がスッキリ見えてくるというわけである。

社会学においても「関係」がきわめて重要になる。

たとえば法律や自殺は社会の型とどう関係しているのかを調べたデュルケムという社会学者がいた。彼は最初に、「プロテスタントよりもカトリックのほうが自殺率が低い」というラベル、「貧乏人よりもお金持ちの方が自殺率が低い」というラベル、「教育の程度が高いほうが自殺率が高い」というラベル、さまざまなラベルを集めていったとする。

そこから、「社会の統合力が低いから自殺率が高いのではないか?」とメッセージをひらめいていく姿を想像するとワクワクする(デュルケムはデータで仮説を検証することも、データによって仮説を生み出すことも両方している)。

単なる情報の整理以上の事態(創発)がここでは生じている。データのどこを見ても統合力という表現はない。あえていえば「説明(統合)」という創造を彼は行ったのである(カメラを撮るような現象のたんなる記述、記録、要約ではない)。

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

・特に参考にしたページ

川喜田二郎「創造と伝統」,祥伝社,第二刷,258p

田中 博晃「KJ法入門:質的データ分析法として KJ法を行う前に」(2011),25-26p

② グループ編成のやり方とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

グループ編成:ラベル拡げ、ラベル集め、表札づくりという三つの小工程を繰り返す作業のこと。

ラベル拡げ、ラベル集めのやり方

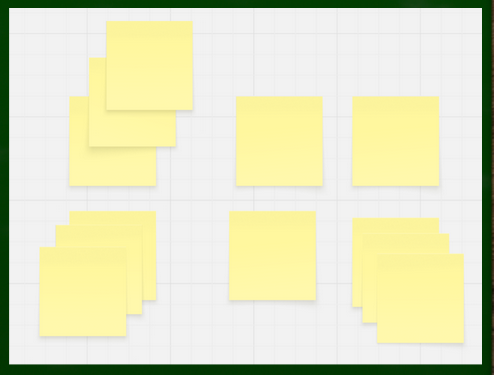

ラベル拡げ:ラベル作りにおいてたくさん得られたラベルを、順番などを無視してランダムに拡げ、自分の前に縦横に並べていく作業のこと。

ラベル集め:広がったラベルの中で内容の似たラベルを集めて小グループ化する作業のこと。

ここで大事なのは、事前にカテゴリーを決めてからラベルを集めないということである。あくまでも、ラベルを1枚1枚見ていって、グループを決めていくボトムアップが大事である。川喜田さんの言葉でいうと、ラベルを人間に見立てて、彼らの志を1枚1枚聞いていき、同士をつなげていく段階である。

グループとしてまとまったものをバラバラなまとまりの外に出すのではなく、重ねていくといいらしい(クリップやゴムなどでまとめる)。似たラベルがないものを無理にグループに入れようとせず、そのまま孤立させていいという。

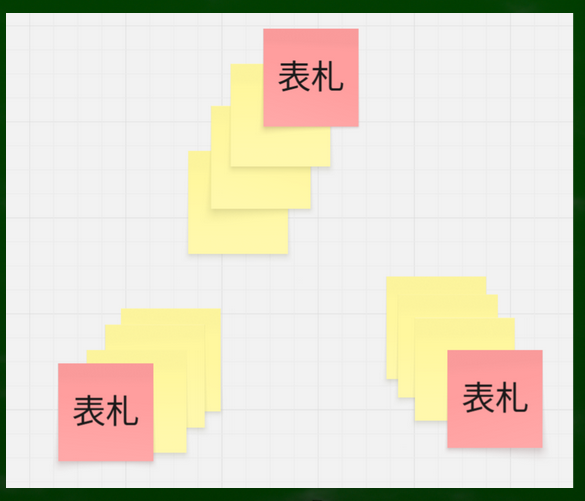

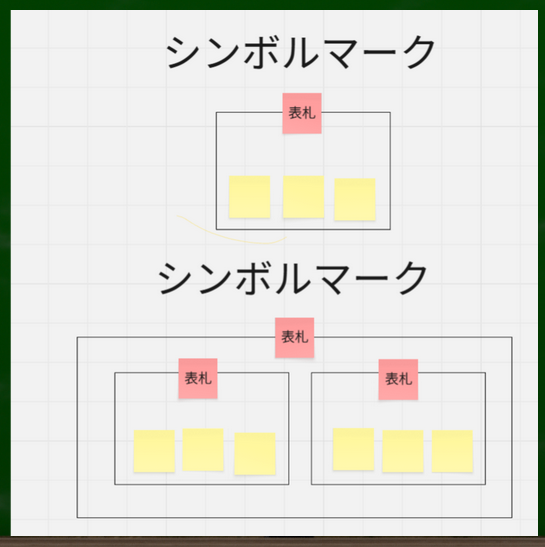

イメージでいうとこのようになる。川喜田さんによると、できれば数束までグループを絞り、多くても10束以内にするといいという(多すぎると全体が見えてこない)。

・特に参考にしたページ

川喜田二郎「創造と伝統」,祥伝社,第二刷,258p

表札づくりのやり方とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

表札づくり:小グループがどのような点で同じグループとしてまとめられたのかという理由を文章化したものである「表札」をつくっていく作業のこと。

川喜田さんによると、この作業がもっとも難しく、また最も「創造の喜び」を感じる段階であるという。比喩的に言えば「同士集団の旗揚げ」であり、ピッタリの表札ができたときは気持ちがいいというわけである。

川喜田さんはラベルを人間に例えることが多い。

「その3枚の訴えのカードを、生きた人間が3人いると思ったらいいんです。要するに君たち3人が言いたいのはこういうことだろうと。」

表札はカードに書いて(赤文字など、区別する)、1番上に重ねるといいらしい。

この表札は志と同じように、最大公倍数、つまり単なる要約であってはならない。単に同じ性質、共通の性質を述べるのではなく、「集まった理由」を述べるのである。

もちろん共通の性質が関連している場合があるが、共通の性質にばかり目がいってはならないのである。

表札づくりをKJ法で考えるというコツを川喜田さんは説明している。

KJ法の中でミニKJ法があるという構造が美しい。全体の中に、また小さな全体があるからである。もっとも、1ラウンドKJ法自体も、さらに大きなKJ法のなかの小さな部分である。

・特に参考にしたページ

川喜田二郎「創造と伝統」,祥伝社,第二刷,259p三村修「KJ法における作法の研究」(2005),155-159

③ 図解作成のやり方とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

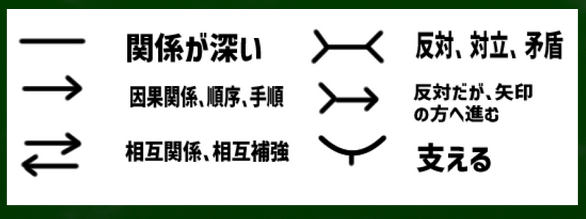

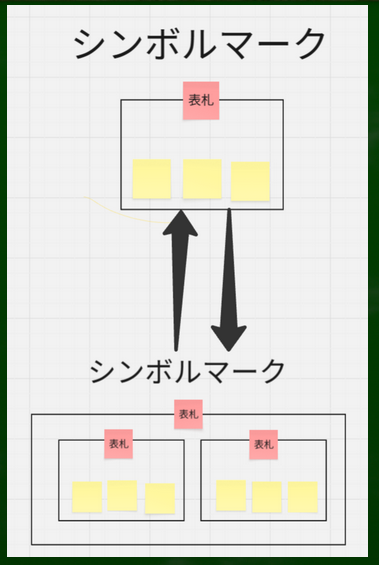

図解作成(A型図解化):模造紙などの大きな紙を拡げ、小グループを空間配置していく。配置が終わった後に、小グループをバラし、また空間配置を行っていく。最終的な配置が決まったら、模造紙に貼り付けていく。さらにグループのまとまりを線などで囲い、シンボルマークをつけていく(この囲われたものを島という)。最後に、島同士の関係を線で表現して完成である。

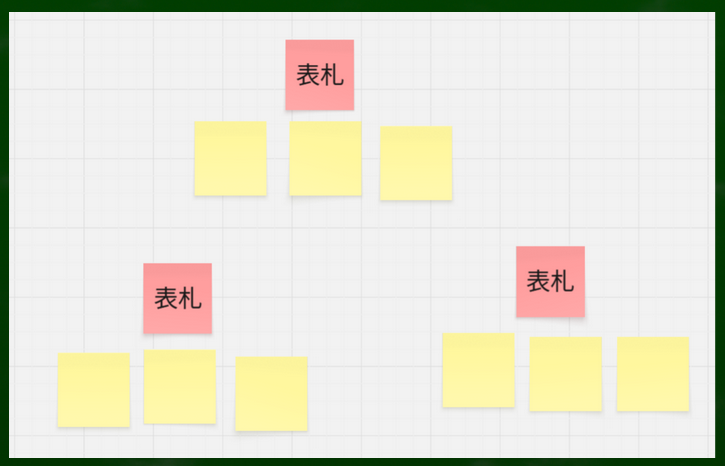

まず、右の図のように束になったラベルと表札を模造紙で配置していく(あくまでもイメージ)。

次に、さきほど配置したものをバラしていく。

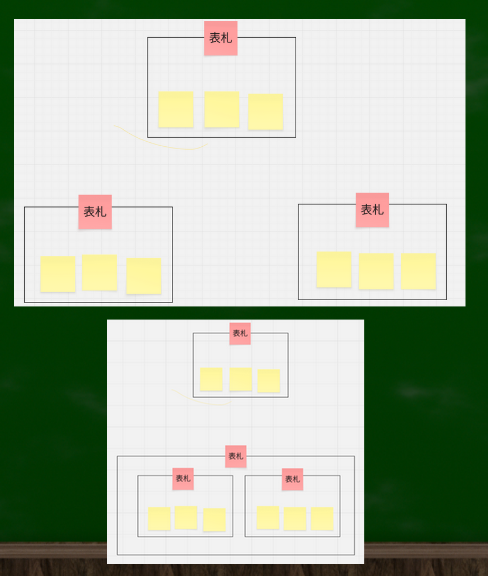

そしてグループを線で囲っていき、島をつくるという。このさい、小グループがそのまま自動的に島になるわけではなく、小グループが結合して島を形成することもあるかもしれない。

出来上がった島にシンボルマークをつけていく。シンボルマークとは「視覚的に、そして感性や直観的理解に訴えるようなシンボル化されたもの」であり、表札とは区別されている。

一瞬で理解できるような短文、フレーズ、あるいは記号を用いるといいらしい。

関係性は上の図のようなものを使うといいらしい。島どり→シンボルマーク→関係線の順の方が自然だという。

このようなイメージとなる。

・特に参考にしたページ

川喜田二郎「創造と伝統」,祥伝社,第二刷,260p

三村修「KJ法における作法の研究」(2005),204

④ 叙述作成のやり方とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

叙述作成(B型文章化):図解として構造的にわかったものを文章にしてストーリーとして理解すること。口頭発表の場合もある。

それぞれのラベルやグループ、島の内容を論理的に文章としてつなげていく場合もあれば、結論的な部分のみをつなげていく場合もあるという。図解の内容を「味わう」重要な段階である。単にまとめるだけではなく、叙述化の過程で出てきた新しい発想も盛り込んでいいという。

・特に参考にしたページ

川喜田二郎「創造と伝統」,祥伝社,第二刷,260p

三村修「KJ法における作法の研究」(2005),108-110p

累積KJ法とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

2ラウンドの場合は、判断ラウンドと解決ラウンドの二段階からなっている。判断ラウンドではどうすればいいかという解決策は一切問わずに、ひたすら課題を総合的にどう判断するかのみに絞ってラベルを作成したり、図解を作ったりしていくのである。

解決ラウンドではその反対に、「どうすればいいか」という解決策に絞ってラベルを作成し、図解を作っていくのである。

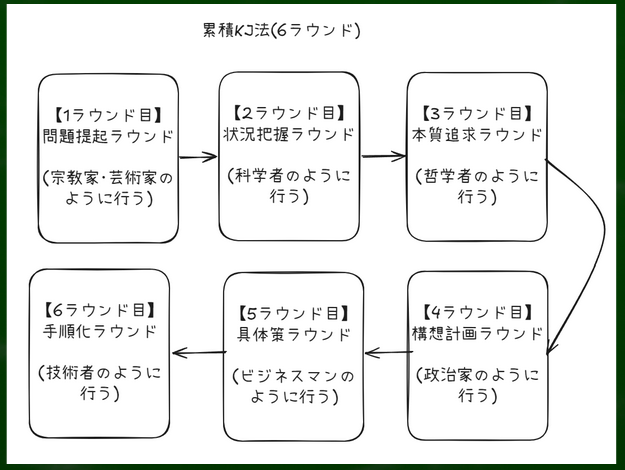

6ラウンドは問題提起ラウンド、状況把握ラウンド、本質追求ラウンド、構想計画ラウンド、具体策ラウンド、手順化ラウンドからなっている。

お気づきの通り、これがより広い意味のKJ法であり、W型問題解決に近づいているパターンだといえる。どういうラウンドかは、W型問題解決を理解していれば理解できる。

・特に参考にしたページ

川喜田二郎「創造と伝統」,祥伝社,第二刷,262p

川喜田二郎「創造と伝統」,祥伝社,第二刷,263p

川喜田二郎「創造と伝統」,祥伝社,第二刷,265p

参考文献リスト

今回特に用いた文献

川喜田二郎「創造と伝統: 人間の深奥と民主主義の根元を探る」

川喜田二郎「創造と伝統: 人間の深奥と民主主義の根元を探る」

川喜田二郎「創造性とは何か」

汎用文献

高橋 誠「問題解決手法の知識」

鷲田 小彌太「分かる使える思考法事典: アイディアを生み出し、形にする50の技法」

鷲田 小彌太「分かる使える思考法事典: アイディアを生み出し、形にする50の技法」

三谷宏治「マジビジプロ 超図解 三谷教授と学ぶ 「拡げる」×「絞る」で明快! 全思考法カタログ」

三谷宏治「マジビジプロ 超図解 三谷教授と学ぶ 「拡げる」×「絞る」で明快! 全思考法カタログ」

B.ミラー (著), 弓野 憲一 (監修, 翻訳), 宗吉 秀樹 (翻訳) 「創造的問題解決: なぜ問題が解決できないのか?」

B.ミラー (著), 弓野 憲一 (監修, 翻訳), 宗吉 秀樹 (翻訳) 「創造的問題解決: なぜ問題が解決できないのか?」

高橋 誠 「新編創造力事典: 日本人の創造力を開発する」

参考論文

田中博晃「KJ法入門:質的データ分析法として KJ法を行う前に」(2011)[URL]

田中博晃「KJ 法クイックマニュアル」(2013)[URL]

>構造構成主義という面白い話があり、参考になる。

>平易な手順の説明の参考に

三村修「KJ法における作法の研究」(2005)[URL]

>KJ法のコツ、使用例について参考に

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。