- Home

- 二クラス・ルーマン, 井庭崇, 創造発見学, 川喜田二郎

- 【創造発見学第二回】創造性とはなにか

Contents

- 1 はじめに

- 2 整理と疑問点

- 3 創造性は専門家にどのように捉えられているのか

- 3.1 紹介する際の基本方針

- 3.2 イギリスの心理学者グラハム・ワラス(1858-1932)による創造性とは

- 3.3 イギリスの心理学者のチャールズ・スピアマン(1863-1945)の三つの思考原理とは

- 3.4 ドイツの心理学者、マックス・ヴェルトハイマー(1880-1943)による創造性とは

- 3.5 アメリカの実業家のアレックス・F・オズボーン(1888-1966)による創造性とは

- 3.6 教育学者のルイス・A・フリーグラー(1917-1974)による創造性とは

- 3.7 アメリカの心理学者ジョイ ・ギルフォード(1897-1987)による創造性とは

- 3.8 心理学者のエリス・ポール・トーランス(1915-2003)の創造性とは

- 3.9 小説家のアーサー・ケストラー(1905-1983)による創造性とは

- 3.10 バイソシエーションとは、意味

- 3.11 アメリカの心理学者、ジェローム・シーモア・ブルーナー(1914-2016)による創造性とは

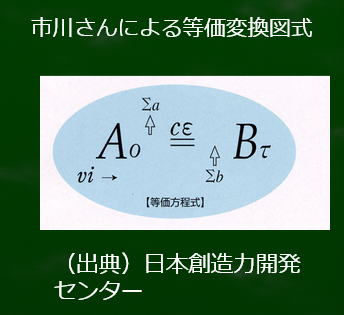

- 3.12 市川亀久弥(1915-2000)による創造性とは

- 3.13 自然や宇宙の存在の仕方そのものが、根源的に等価性をもつ

- 3.14 アメリカの心理学者、ウィリアム・ゴードン(1919-2003)による創造性とは

- 3.15 馴質異化と異質馴化とは、意味

- 3.16 マルタの心理学者、エドワード・デボノ(1933-2021)による創造性とは

- 3.17 湯川秀樹さん(1907-1981)における創造性とは

- 3.18 教育心理学者の恩田彰さん(1925-2015)における創造性とは

- 3.19 ロバート・スタンバーグ(1949~)における創造性とは

- 3.20 社会学者の熊坂賢次(1947~)さんによる創造性とは

- 3.21 國藤進さん(1953~)における創造性とはなにか

- 3.22 高橋誠(1943~)さんによる創造性とは

- 4 川喜田二郎さん(1909-2009)による創造性とはなにか

- 5 アメリカの心理学者、アブラハム・ハロルド・マズロー(1908-1970)による創造性とは

- 6 アメリカの心理学者、ミハイ・チクセントミハイ(1934-2021)による創造性とは

- 7 ルーマンと井庭崇さんにおける創造性とは

- 7.1 創造実践学者の井庭崇(1974~)さんにおける創造性とは

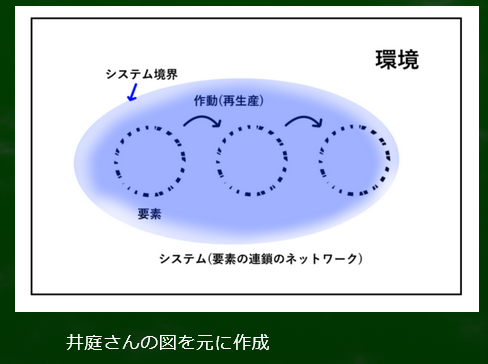

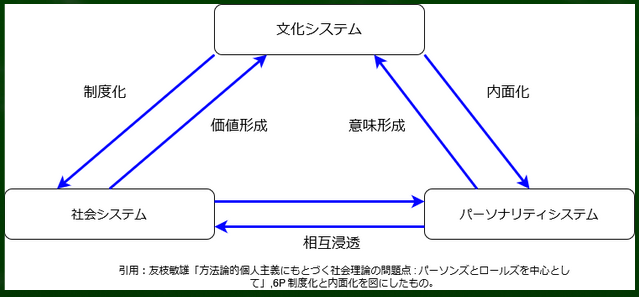

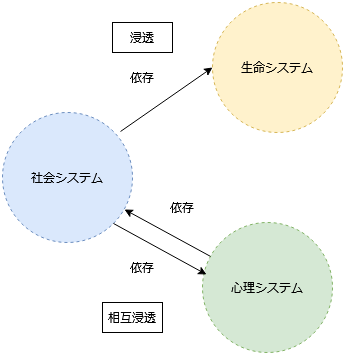

- 7.2 ルーマンの社会システム理論とはなにか

- 7.3 1:ルーマンの理論は一言で説明すると「社会とはコミュニケーションの連鎖である」

- 7.4 2:ルーマンにおけるコンティンジェントとはなにか

- 7.5 3:ルーマンにおけるオートポイエーシスとはなにか

- 7.6 (4)自己言及のパラドックスとはなにか

- 7.7 ベイトソン「論理に因果は語れない」

- 7.8 5:オートポイエティック・システムの3つの特徴

- 7.9 6:鶏と卵

- 7.10 7:固有値

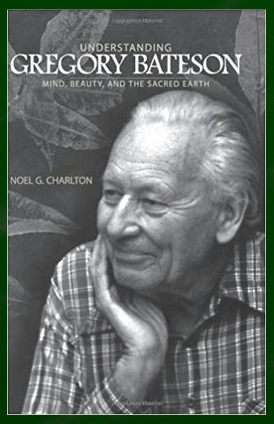

- 7.11 【コラム】ベイトソンと冗長性について

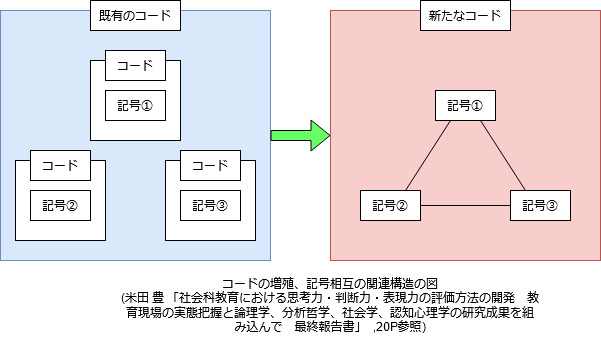

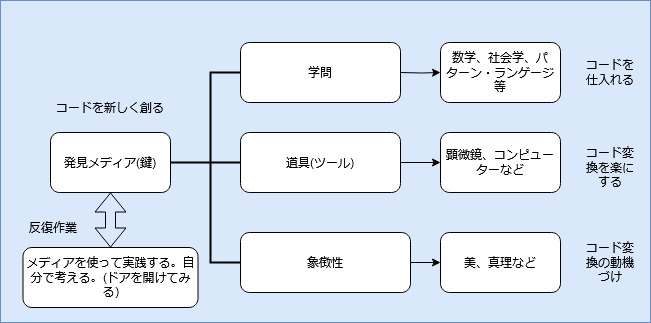

- 7.12 【コラム】池田久美子さんによる「コードの増殖」とはなにか

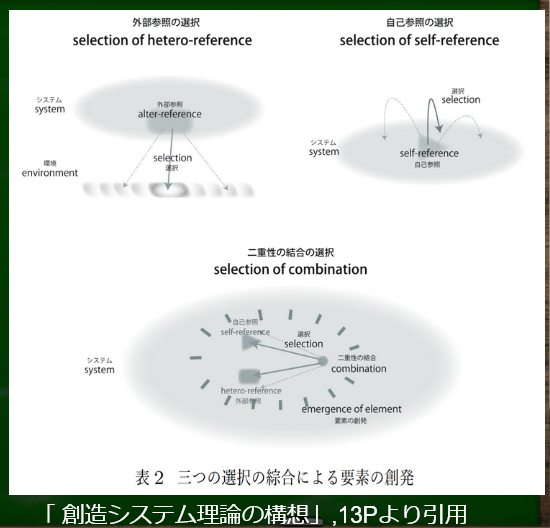

- 7.13 8:他者言及とは

- 7.14 三つの選択が継起的に生じるということは、本来生じにくいことである

- 7.15 川を構成する要素とはなにか(実体か、生成か)

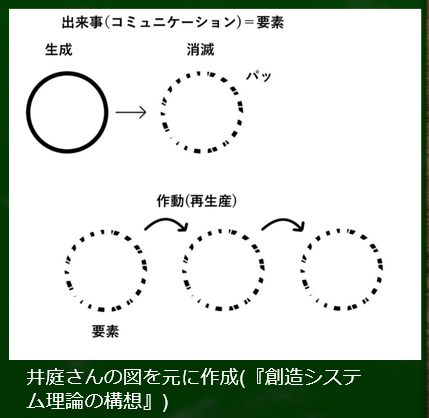

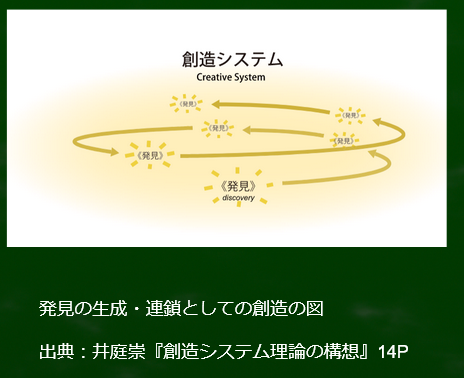

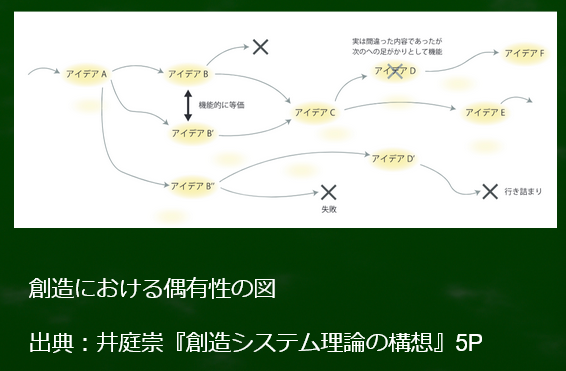

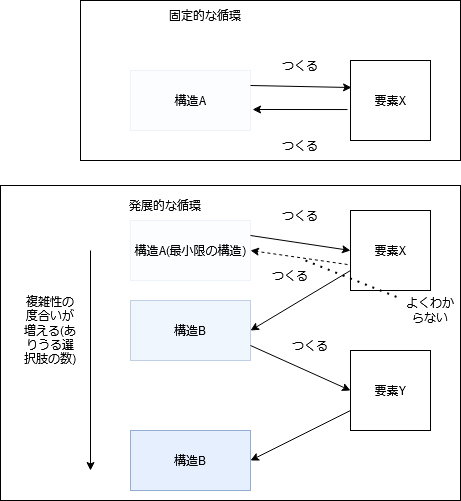

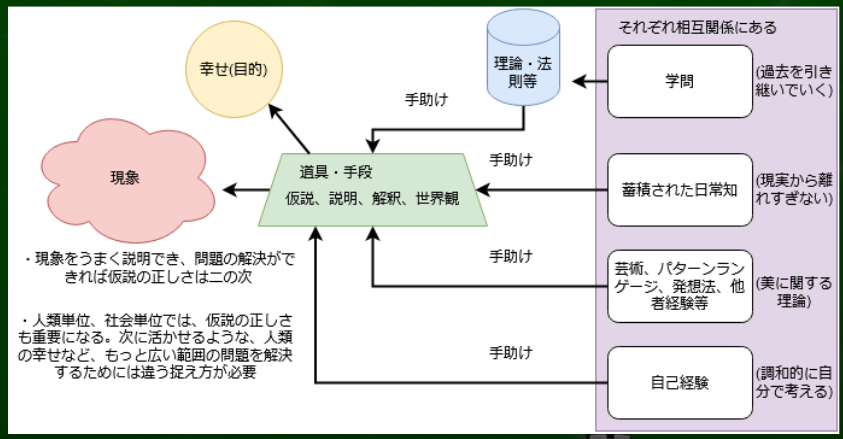

- 8 井庭崇さんの創造システム理論とはなにか

- 9 その他、感想

- 10 参考文献リスト

- 11 汎用・基本文献リスト

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

問いの答えに対する例、ヒント、関連事項をざっくり時系列的に整理

| 属性 | 人物・出来事 | 時期 | 詳細 |

|---|---|---|---|

| 神話 | メソポタミア文明 | 紀元前30世紀 | 知られている最古の文明。文字が発明される。 |

| 神話 | バビロニア神話創世記叙事詩 | 紀元前20世紀 | はじめにアプスー(水神)があり、すべてが生まれ出た。混沌を表すティアマトもすべてを生み出す母であった。 |

| 詩人 | ヘシオドス | 紀元前8世紀 | 原初の混沌がまずあり、神は最初に大地、夜、闇、愛、奈落の底を生んだ。 |

| 哲学者 | タレス | 紀元前7世紀 | 万物の根源は水である。神話的思考から科学的思考へ。 |

| 神話 | 旧約聖書(創世記) | 紀元前5世紀 | 「初めに、神は天地を創造された」 |

| 哲学者 | パルメニデス | 紀元前5世紀 | 万物は多ではなく一であり、不生不滅で分割できず、変化・時間・始まりと終わりもなく、有の連続である |

| 哲学者 | ヘラクレイトス | 紀元前5世紀 | 誰も同じ川に二度入ることはできない。世界のありとあらゆるものは常に生成と変化の過程のうちにある。 |

| 哲学者 | プラトン | 紀元前4世紀 | 出来事を単に経験・模倣したりするのではなく、出来事を分析し、分類するべきである。主体が客体に染み出すな。 |

| 哲学者 | アリストテレス | 紀元前4世紀 | 芸術創作活動の基本的原理は模倣、自然の模写(ミメーシス)である。本来の場所・本来の運動というものがある。 |

| 神話 | 旧約聖書(伝道の書) | 紀元前3世紀 | 「日の下に新しきものなし」 |

| 錬金術師 | アグリッパ | 1493-1541 | ありとあらゆるものは世界霊の力と確固たる場をもつ。すべての事物は星によって、表徴を刻み込まれる。相似。 |

| 宗教家 | ルター、カルヴァン等 | 15世紀 | 【宗教革命】 |

| 哲学者 | デカルト | 1596-1650 | 知りうるべきことはすべて理性を通して知られる。すべては単に、物体と運動からなる。神は作動に介入できない。 |

| 数学者 | パスカル | 1623-1662 | 情感には理性が感取しえない、独自の理性がある。 |

| 科学者 | ニュートン等 | 17世紀 | 【17世紀科学革命】 |

| 思想家 | ヴォルテール | 1664-1778 | 独創力とは、思慮深い模倣以外の何ものでもない |

| 哲学者 | カント | 1724-1804 | 理性によって、私とはなにか、世界とはなにか、私や世界の目的、意味はなにか、答えられない(純粋理性批判)。 |

| 1760-1830 | 【産業革命】 | ||

| 哲学者 | パース | 1830-1914 | アブダクティブな示唆が創造の核心であり、「自然について正しく推察する本能的能力」である。 |

| 小説家 | バトラー | 1835-1902 | われわれが一番よく知っているのは、われわれが一番意識していないことである。 |

| 哲学者 | ニーチェ | 1844-1900 | 神は死んだ。人間の独創性は、荒涼の感覚に打ち勝つことに向けて発揮され、自分自身を欺き、慰め、忘れる。 |

| 精神科医 | フロイト | 1856-1939 | 無意識を、恐ろしい、苦痛に満ちた記憶が抑圧のプロセスによって押し込められた地下室と考える |

| 心理学者 | ワラス | 1858-1932 | 創造を、①準備、②孵化(あたため)、③啓示(ひらめき)、④評価・検証の四段階に分けた。 |

| 哲学者 | フッサール | 1859-1938 | 西洋学問は「危機」にある。意味や目的、主観、生活現実を軽視し、客観的な事実のみを重視してしまっている。現象学の登場。 |

| 心理学者 | スピアマン | 1863-1945 | 創造を、経験すること、経験の素材の間の関係を知ること、ある経験の素材との関係からもうひとつの観念を知ることにわけた。 |

| 哲学者 | アラン | 1868-1951 | 模倣することのない者が発明することはない |

| 舞踊家 | ダンカン | 1878-1927 | 「この踊りの意味が口で言えたら、踊る意味がなくなるでしょう」 |

| 心理学者 | ヴェルトハイマー | 1880-1943 | 「観点変更によって新しい思考体制が成立することによって、新しい結論が導出される過程。ゲシュタルト心理学。 |

| 実業家 | オズボーン | 1888-1966 | 創造は、方向づけ、準備、分析、相手を考える、あたため、総合、評価からなる。 |

| 小説家 | オルダス | 1894-1963 | 人間の行動は、目的心や自意識からくる「あざむき」によって汚されている。失われた動物の優美さ、純良さ。 |

| 心理学者 | ギルフォード | 1897-1987 | 「知性」と「創造性」を区別。拡散的思考(創造性)とは、解答が一通りでない問題に対処する思考であり、能力。 |

| 科学者 | フォン・ノイマン | 1903-1957 | 物理体系全体がプロセスの相互作用によって規定されている。量子力学の登場。 |

| 人類学者 | ベイトソン | 1904-1980 | 自然界のあらゆる分野の現象に、同じ種類のプロセスを観察できると考え、精神の生態学を構築。 |

| 小説家 | ケストラー | 1905-1983 | 一見何も関係がないような二つのものを関連付けること(バイソシエーション)が創造にとって重要である。 |

| 科学者 | 湯川秀樹 | 1907-1981 | 異なるものを同じだと認識するという「同定」が創造性の発現の過程において不可欠である。 |

| 心理学者 | マズロー | 1908-1970 | 一次的創造性は、無意識的深層から発する本能的衝動であり、至高経験は自己喪失・自己超越などの神秘的体験。 |

| 人類学者 | リーチ | 1910-1889 | 「一つの文化に根ざす芸術が、別の文化に育った批評家にとっても意味や妥当性をもつのはなぜか?」 |

| 心理学者 | ブルーナー | 1915-2016 | 直観的に仮説を思いついていく思考である直観的思考が特に重要であり、分析的思考と統合され、創造となる。 |

| 心理学者 | トーランス | 1915-2003 | 創造的な人物を測るテストが可能であり、流動性、柔軟性、独創性、入念性という4つの因子が基軸となる。 |

| 工学者 | 市川亀久弥 | 1915-2000 | 互いに異なった事象を一定の観点で見れば、同じ事象として認定できる。等価性によって創造性は達成される。 |

| 教育学者 | フリーグラー | 1917-1974 | 創造は、準備、欲求、問題点の選択、あたため、ひらめき、評価、再構成と再評価。 |

| 心理学者 | ゴードン | 1919-2003 | 「一見関連のない要素を結びつける」というシネクティクスが想像において重要になる。 |

| 人類学者 | 川喜田二郎 | 1920-2009 | 創造とは「なすに値する切実なものごとを、おのれの主体性と責任において、創意工夫を凝らして達成すること」 |

| 教育学者 | 恩田彰 | 1925-2015 | 創造性とは、新しい価値あるもの、またはアイディアを創り出す能力、およびそれを基礎づける人格特性 |

| 社会学者 | ルーマン | 1927-1998 | 社会システムの要素は人間ではなく、コミュニケーションであると考え、社会システム理論を構築。 |

| 心理学者 | デボノ | 1933-2021 | 様々な角度から自由に思考を巡らせる手法の思考法(水平思考)」を重視し、かつ垂直思考と両方が必要だと主張。 |

| 心理学者 | チクセントミハイ | 1934-2021 | 創造性とは個人、領域、フィールドという3つの要素から構成されたシステムの相互関係のこと。 |

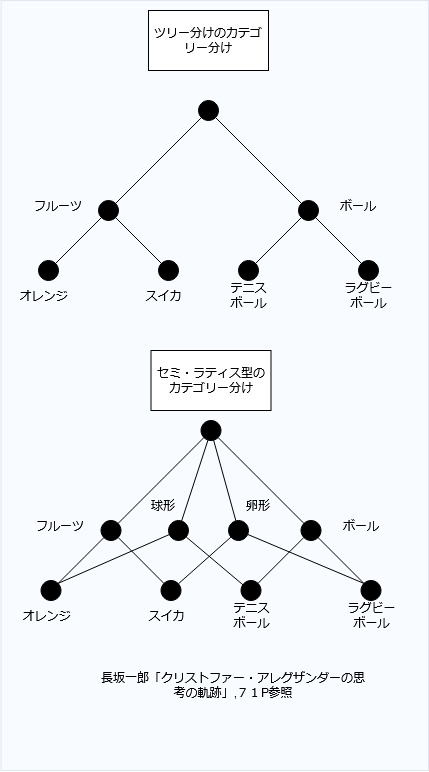

| 建築家 | アレグザンダー | 1936-2022 | 諸価値基準の相違は、ある一つの中心的な価値基準に訴えれば解消できると私は信じ、パタン・ランゲージを構築。 |

| 心理学者 | スタンバーグ | 1949~ | 創造性とは、斬新で(独創的で、予期しない)、適切な(有用で、適応性のある)成果を生み出す能力 |

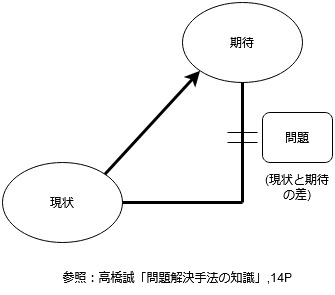

| 実業家 | 高橋誠 | 1943~ | 問題を「期待と現状との差」として定義している。 |

| 創造実践学者 | 井庭崇 | 1974~ | 創造を、「発見を要素とするオートポイエティック・システムである」と捉える「創造システム理論」を構築。 |

整理と疑問点

創造性とはなにか、考えてみればよくわからない

【根本的な問い】創造が大事だ、ということはなんとなくわかる。しかし、創造という概念がなにかいまいち分からない。

ぼんやりと新しいこと、独自性のあること、凄いことが生じているというイメージしかない場合が多いのではないか。

今回はそうした「創造(創造性)」の掘り下げを行う。これからの動画の指針、土台となるようなものにしたい。動画が長いので分割することも考えたが、分割しないことでそれぞれの要素が各人の中で繋がる何かを重視した。

辞書的な創造、創造性の定義

創造(そうぞう,英;creation):・一般に、新しいものを初めてつくり出すことを意味する。宗教的には神が宇宙・万物をつくることをいう。

日本大百科全書によると、創造は「既存の素材の独創的組み合わせによる創出」から「無からの世界の創出」というように、広い概念として用いられているという。

創造性(そうぞうせい,英;creativity):・日本大百科全書によると、「新奇で独自かつ生産的な発想を考え出すこと、またはその能力」を一般には意味している。

ただし、その定義の実態については明快な結論は未だ得られていないという。この定義で重要なのは、創造性が「新奇で独自」という創造の定義に加えて、「生産的」という性質が加わったことだろう。ただ奇抜であればいいのではない、という趣旨がみられる。

また、創造「性」という言い方が、「能力」と関連付けられていることも重要かもしれない。つまり、創造性という「能力(可能性、性質)」と、創造という「産物(結果)」として区別することが出来ていく。

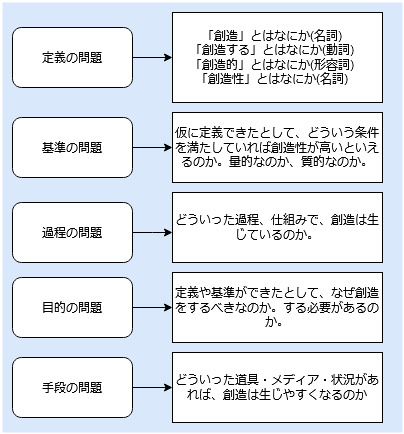

創造に関する問いについて整理

個人的に重要だと思う創造に関する「問題」の要素を整理した。

この動画で扱っていく人々は、すくなくともこれらのいずれかの問いに答えていく形となる。

これらの問いに対して答えていくことが、創造の概念を考えていくことになる。

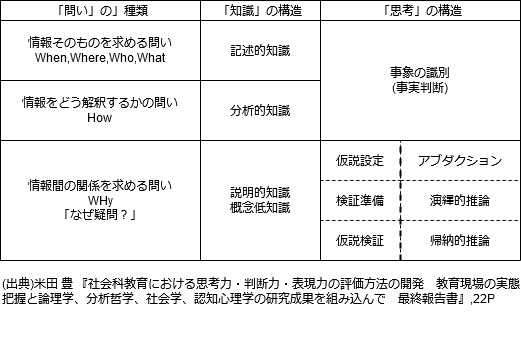

問いとそれに関連する知識の整理

創造性はどの問い、知識、思考が一番重要になるのか、という点が重要になる

創造性へのアプローチ

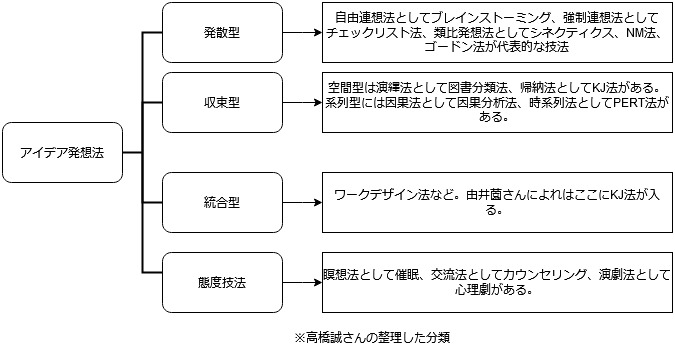

今までの主な創造へのアプローチ例としてはこのようなものが考えられている。

どのようにアプローチするか、という点も重要になる。

発想法(創造の支援、手段)について

「手段の問題」について、今回はあまり多く扱わない。ブレインストーミング、KJ法、チェックリスト法等々、それらは「創造(性)とはなにか」というより、それらが分かった上で、どのように支援するかというような二次的なものである。

二次的なものではあるが、日常的・実用的に最も重要になるのがこの分野になる。今回はあまり触れずに、別のカテゴリーで順次、個別的に扱っていく。

思考実験:創造性を考えるとモヤモヤすることが多い

仮に創造性を、独自性のあるもの、新しいものとして考えてみる。ほとんどの人は創造をそう捉えているだろう。

たとえば「相対性理論」を創造した、という例を考えてみる。おそらく、相対性理論以前にはそのような理論はなかったのだろう。もしアインシュタイン以前にあったのなら、公表されているだろう、と素朴に推測できる。

では、どのようにして「自分以外が過去につくっていない」と判断・証明することができるのか。

自分の狭い見識の範囲で、「他の人がまだつくっていないから、自分がつくったものは新しい」と判断すればいいのか。それとも自分の周りの他者が、「あなたのものは新しい」というように判断してくれればいいのか。

理論を考えたが公表はしていない、というケースはあるのか。創造したのはAが先だが、それらが証明できなければ発表したのはBが先なので、他者には実質的にBが先に創造したと判断されるのか。他者Aにとって自分の作品は創造的だが、他者Bにとっては違うということはあるか。基準は主観的で、人それぞれなのか。多くの他者に認められればいいというような数量的なものなのか、あるいは見識の深い人物に認められればいいというような質的なものなのか。具体的・経験的にデータのような形で可視化できるようなものなのか。

無人島に一人でいるとしたら・・・

例えば無人島で暮らしている狼に育てられた人間が現代に一人だけいると、極論として仮定する(他の人間を見たこともないし、文化も知らないような極端なケース)。この人間が木を削ってナイフをつくることは創造か。船をつくることは創造か。罠で動物を捕らえるのは創造か。今眼の前にある問題に対して、すくなくともこの島では見渡す限りこれまでにないアプローチを独自に考え、罠を作るという発想にいたった場合、これは創造なのか。

無人島という狭い範囲では、これまで誰もしていないことをしているという意味では、独自性があり、創造だといえるか。しかし、範囲を広げていけば、木でナイフを作った人は過去にたくさんいるだろうし、今まさに現在もいるだろう。「創造だとはいえるが、独創ではない。創造的だが、創造ではない。」という言い方はできるか。創造とは誰を基準に、何を基準に、どの範囲で考えればいいのか、まるでわからない。

変わった絵を描くとする・・・

今、変わった絵を適当に描いたとする。この絵は創造か。

おそらく、座標等、全く同じ絵を描いた人はおそらく、過去に一人もいないだろう。未来にもいないと思う。もちろん、こうしたことも推測であり、証明しようがない。

また、類似した絵ならたくさんあるかもしれない。どこまで類似していれば創造とはいえないのか。何%まで、少なくとも公表されている作品と類似していなければいいのか。

公表されている作品を全てチェックしないといけないのか。こうしたことは学問でも言えるのであり、特に学問ではこの膨大な先例のチェック作業が待っている。新しさ、独自性、奇抜さだけに創造性を絞る必要はあるのか。あるとして、その意義や目的はどこにあるのか。どういうパラダイムで、そのようなものが意義付け、価値付けられているのか。

トイレに名前を書いて噴水と名付けたアートは創造性があるのか・・・

たとえばトイレに名前を書いて噴水と名付けただけのアートは(当時は)奇抜だが、生産的だろうか。なにをもって生産的だと判断するのか。

奇抜さだけにこだわる必要はあるのだろうか。奇抜、独自性以外に、どの項目が必要なのだろうか。そもそも、独自性は必要ないのか。

※デュシャンのこの作品が現代アートに対するアンチテーゼかという点は置いておく。

創造性は可能性に置き換えられるか

「性」を「物事の性質、傾向や素質」を意味した場合を考えてみる。たとえば日常用語で「Aさんは犯人である可能性がある」と発言する場合、100%である必要はない。しかし0.001%である場合は、日常的な使い方として「可能性がある」という言い方はしないだろう。そんなことを言い出したら可能性が0の犯人などそもそも存在できるのか。瞬間移動の可能性やタイムマシンの可能性も0ではない。日常的には「創造性がある絵だ」という場合、「創造性に富んでいる」という意味で用いられる。

たとえば先程描いた絵に類似した絵があったとしても、それが部分的な場合は「創造性」があるといえるのか。だからといって創造性に「富んでいる」とは限らないのか。とはいえ、どの程度創造性があるのか、どのようにして判断可能なのだろうか。画像解析で過去の画像データベースと比較し、数量化できるようなものか。絵以外の、可視化しにくい「アイデア」のようなものはどのようにして比較するのか。

独自性は数量に置き換えられるか

たとえば、「128音のうち92音が同じ高さの音」だという理由で、裁判所は「剽窃(盗作)」という認定を下したことがあるらしい。

つまり、数量的に独自性があるかどうかが認定されている。創造性があるかどうかは、裁判官が決めるのか。絵はどうだろうか。「座標の位置が7割同じ位置にある」という理由でパクリになる、つまり独自性がないと認定されるのだろうか。剽窃や模倣、引用、パロディ、それらの境はどこにあるのか。創造性は独自性と関連しているのか。つまり、他者との比較においてのみ、なりたつ概念なのか。

創造性は専門家にどのように捉えられているのか

紹介する際の基本方針

・創造の問いに関連する人々の主張をとりあげていく。以下の方針にそって解説していく。

- 基本的に付け焼き刃な理解による説明であり、基礎概念と、自分のフックにひっかかったもの(面白い、重要そうだとざっくり感じたもの)の理解に留める。

- フックの数が多かったものは、別の章で掘り下げて検討していく。

- ひとつひとつ完全に理解していく必要はないと考えていく。すこしの理解とフックを積み重ね、全体的に何かにつながればいいと考えていく。もし理解が足りないために全体に繋がらなければ、もう一度戻って理解を深めていく。それを繰り返していく。部分と全体の反復作業。

- 要素は多ければ多いほどいい。何が全体につながり、新しい発見につながるのか、最初の段階ではわからない。しかし無秩序に要素を集めるのではなく、面白いと感じるざっくりとした要素を集めていく。

- 「創造性」は広義の意味合いとして、「創造の問いに関するあらゆる概念」としてゆるく使っていく。

イギリスの心理学者グラハム・ワラス(1858-1932)による創造性とは

ワラスは創造のプロセス(過程)を以下のような順序で説明している。

- 準備

- 孵化(あたため)

- 啓示(ひらめき)

- 評価・検証

「創造とは何かという定義、基準」よりも、「創造のプロセス」が重視されている。このような過程を経てできたものが、創造だという話。

【1】準備期(preparation)

・創造者が解決すべき問題についての論点や資料を探索して懸命に努力する時期

・問題があらゆる方面から検討される。

【2】孵化期(incubation)

・問題について意識的には考えを巡らしていないが、無意識の力が働いている

・熱心な研究にもかかわらず、行き詰まりを感じ、気晴らしや別の活動に携わる

【3】啓示期(illumination,inspiration)

・一見無為の最中に、突然あたかも他者が頭の中に吹き込んだような感じで解決が訪れる

・突然に、問題を解決するアイデアがひらめく。

・啓示の正しさを確信させるのは、美的感受性だという(フランスの数学者、ポアンカレをワラスは参考にしているらしい)。

【4】検証期(verification)

・論理的証明

・アイディアの妥当性が吟味され、明確な形をとった思想が完成する

・要点

1:創造性は突然真空から出現するものではない。無知や白紙状態から湧くわけではない。

2:基礎的な学習の努力、問題へ没入する集中力が重要。

3:発明・発見をもたらす道具としては、言語や数学的記号より、視覚・映像的記号を重視する。

4:4つの時期は境界をはっきりと区別できるわけではなく、重なり合ったり、順序が前後したりする場合があるという。

つまり、流動的な現象であると言及されることがある。たとえば教育心理学者の穐山貞登さんが言及している。

「20世紀初頭に,GrahamWallasはHenriPoincaréの創造的思考過程に関する試験を経験したことによって,彼自身の発想プロセスをモデル化した.準備,孵化,啓示,および検証という4段階のモデルであり,ほかのモデルの基盤となった。」

劉蕊「食事行動をとるインタフェースエージェント を利用した発想支援の研究」,9P

「イギリスの心理学者ワラスGrahamWallas(1858―1932)はこれを、(1)準備、(2)孵化(ふか)、(3)啓示、(4)検証の4段階に分けた。第一の準備は、創造者が解決すべき問題についての論点や資料を探索して懸命に努力する時期であるが、多くは熱心な追究にもかかわらず行き詰まりを感じ、一時努力は放棄され、なんらかの気晴らしや別の活動に携わる。これが孵化期であるが、その一見無為の最中に突然あたかも他者が頭のなかに吹き込んだような感じで解決が訪れる。これが、第三の啓示(インスピレーション)の時期である。答えは即座に正しさが確信され、その論理的証明が第四の検証期の仕事となる。したがって、第一に、創造性は突然真空から出現するものではなく、やはり長年月を要する基礎的学習という努力に加えて、当面の問題へ没入する集中のうえに築かれる。それは単なる思い付きではなく、まして無知や白紙状態と両立するものではない。第二に、発明・発見をもたらす用具として定型的な言語・数学的記号は使われることがなく、視覚・映像的記号が主役を演じる。第三に、啓示の正しさを確信させるのは、フランスの数学者ポアンカレJulesHenriPoincaré(1854―1912)によると美的感受性であるという。答えの均衡のとれた簡潔性と体系性が、まず感受性のふるいにかけられる。」

日本大百科全書(URL)

「ワラス(Wallas,G.)はヘルムホルツやポァンカレの経験をもとに,創造の過程を次の四段階によって説明している。「一,準備期(preparation),問題があらゆる方面から検討される。二,あたため期(艀化)期,(incubation),問題について,意識的には考えをめぐらしていないが,無意識の力が働いている。三,啓示期(illumination),突然に,問題を解決するアイディアがひらめく。四,検証期(verification),アイディアの妥当性が吟味され,明確な形をとった思想が完成する。こうした段階は,はっきりとその境界を区別できるはずはなく,重なりあったり,順序が前後したりする場合もありうるが,四幕のドラマのように,創造の過程を説明する仕方は天才のエピソードを語ったり,日記を分析したりする際に,しばしば踏襲されている。」ワラスの四段階は穐山氏も後述しているように,その段階を機械的に分離できるものではなく,流動的な精神現象であることをほのめかしている。」

高田哲雄「創造性の構造研究:ゲシュタルト論に基づく形態モデル仮説」,33P

イギリスの心理学者のチャールズ・スピアマン(1863-1945)の三つの思考原理とは

- 経験すること

- 経験の素材の間の関係を知ること

- ある経験の素材との関係からもうひとつの観念を生み出すこと(nongenesis,類推)。

この類推が、創造には重要になる。

個人的にはベイトソンの、ホモロジー(相同)、アナロジー(相似)、ホモノミー(同規)という区別を思い出す。

ドイツの心理学者、マックス・ヴェルトハイマー(1880-1943)による創造性とは

ゲシュタルト心理学の創始者

ヴェルトハイマーはゲシュタルト心理学の創設者の一人。ゲシュタルトとは「緊密なまとまりと相互関連性を帯びた全体としての構造」を意味する。

要素に分解すると、構造は失われてしまう。要素に分解して説明しようとする構成心理学や連合心理学に反発して創始したという。

生産的思考と再生的思考とは、意味

生産的思考:・経験の再生を越えて、なんらかの新しい反応・解釈を生み出すような思考。例:生物学の理論を、社会学の理論として応用できないか、と考えていくような思考。

再生的思考:・問題に対する過去の解決の応用に基づくものであり、古い習慣あるいは行動が単に再生される思考。例:1+1=2である、それゆえに、1+1+1=3であるなど。

ゲシュタルト学派では、人間には「生産的思考」と「再生的思考」という二種類の思考があると考える。

ヴェルトハイマーによる創造的思考とは

創造的思考:・問題そのものの発見を含んだ高次の生産的思考としてとらえ試行錯誤的にではなく洞察によってなされる

創造のプロセスは生産的思考と再生的思考の両方からなるが、とくに生産的思考が重視されている。

とりわけ、生産的思考の特性における「観点変更によって新しい思考体制が成立することによって、新しい結論が導出される過程」という点がポイントになる。

「一方,ウェルトハイマー(Wertheimer,M)2)は,創造的思考について,問題そのものの発見を含んだ高次の生産的思考としてとらえ試行錯誤的にではなく洞察によってなされるとしている。」

伊賀憲子 「MSC創造的構えテストの作成」,39P

「ギルフォードやトーランスたちは,創造性を能力としてとらえ,連続尺度による測定が可能であるとしているのに突すして,ウェルトハイマーは,全か無かの2分割的な立場をとっている。」

伊賀憲子「創造的思考の評価基準」,35-36P

「ゲシタルト学派のアプローチにみられる基本的概念の一つは,人間の思考には二種類が存在するというものである。一方は,新しい解決の創造に基づくもので生産的思考(Productivethinking)と呼ばれるものであり,他方は,問題に対する過去の解決の応用に基づくものであり,古い習慣あるいは行動が単に再生される再生的思考(Reproductivethinking)と呼ばれるものである。(Mayer.R.E,1979)再生的思考は,過去において学習した手続き・アルゴリズムの盲目的再生という特徴を持ち,思考の単位として刺激(stimulus)と反応(response)間の連合を用いる事で説明され,連合主義によって研究対象とされた。連合主義の見解によれば,問題解決とは過去経験による解決習慣の応用・または試行錯誤的なものであり,概して再生的であると捉えられている。これに反してゲシタルト学派は,より複雑な種類の思考・心的プロセスである生産的思考を説明する事に自らの問題を限定した。彼等が対象とした生産的思考の特性は,「観点変更によって新しい思考体制が成立する事によって,新しい結論が導出される過程である」というものであり,思考材料の再体制化を伴う点である。そして,本研究において議論の対象としている数学的創造性発揮が認められた問題解決過程において働き得る思考は,この生産的思考と共通項を持つものであると理解する。」

田中克征「数学教育における創造性育成と問題解決指導に関する研究-思考の固執に着目して」,32P

「再生的思考は過去経験の再生によるのに対して、生産的思考は経験の再生を越えて、なんらかの新しい反応・解釈を生み出すような思考をいう。」

土方文一郎「能力主義と動態組織」257ページ(グーグルブックスより)

アメリカの実業家のアレックス・F・オズボーン(1888-1966)による創造性とは

オズボーンは「ブレインストーミング」という方法の命名者として知られており、また創造性教育財団を設立している。

オズボーンもワラスの区分を増やしたような形で、創造のプロセスを説明している。

オズボーンによる創造プロセス

- 方向づけ:問題点を指摘する

- 準備:適当な資料を集める

- 分析:関連事項の分析をする

- アイデアを考える:いろいろな試みを行ってみる

- あたため:ひらめきの起こるのを待つ

- 総合:部分を集める

- 評価:出来上がった結果を評価する

オズボーンによる「着想を刺激するためのリスト(チェックリスト法)」

- 他に使い道はないか

- 他から着想は借りられないか

- 色・形・運動などを変えてみたらどうか

- 拡大したらどうか

- 縮小したらどうか

- 代用したらどうか

- 入れ換えたらどうか

- 逆にしたらどうか

- 組合わせたらどうか

「次にあげるオスボーン(Osborn,A.F)の場合においても区分を増やしただけのことで,本質的には筆者の形態モデルに包含される。「オスボーンは次の7段階をあげている。一,方向づけ一問題点を指摘する。二,準備一適当な資料を集める。三,分析一関連事項の分析をする。四,アイディアを考える一いろいろな試みを行なってみる。五,あたため一ひらめきの起るのを待つ。六,総合一部分を集める。七,評価一でき上った結果を評価する。」

高田哲雄「創造性の構造研究:ゲシュタルト論に基づく形態モデル仮説」,34P

「(1)オズボーンのチェックリスト法との関係ここでは,着想を刺激するため次のようなリストを作っているという(p.45)9。①他に使い道はないか,②他から着想は借りられないか,③色・形・運動などを変えてみたらどうか,④拡大したらどうか,⑤縮小したらどうか,⑥代用したらどうか,⑦入れ換えたらどうか,⑧逆にしたらどうか,⑨組合わせたらどうか。これをギルフォードの知能のカテゴリーと照合してみると,①は所産における含意に,③は種類の「図形的」,「行動的」に,④,⑤は「図形的」に,⑥,⑦,③は「所産の変換」に,⑨は「所産の体系Jに,それぞれ相当するように思われる。ただ,②だけは上の図式にはないが,それは正に拡散的というべきであろう。」

毛利亮太郎「勘考的思考と拡散的思考」,230P

教育学者のルイス・A・フリーグラー(1917-1974)による創造性とは

- 準備をすすめる:問題を分析し、一般的な知識を集める

- 欲求が高まる:問題を解こうとする欲求が内在化される。

- 問題点の選択

- あたため

- ひらめき

- 評価

- 再構成と再評価:創造性は繰り返され終わりがない

アメリカの心理学者ジョイ ・ギルフォード(1897-1987)による創造性とは

・創造性を「能力」としてとらえ、連続尺度による測定が可能であるとしている

・創造性を「能力」としてとらえ、連続尺度による測定が可能であるとしている

収束的思考と拡散的思考とは、意味

集束的思考(知性):・一つまたは少数の定型化された解答様式が定まっているような課題事態に対処する思考様式。集中や収束とも表現されることがある。ギルフォードの場合は「集束」という翻訳のほうがいいかもしれない。

拡散的思考(創造性):・解答がかならずしもひととおりとは限らず、ときとして課題自体が明確に定式化されていないような事態に対処する思考様式であると定義されている。

・ギルフォードは「知性」と「創造性」を区別して考えている。

IQテストは創造性を測れるのか?

例えば歴史の年代や登場人物を暗記して、テストで回答するというような能力や、数学の方程式を覚えて当てはめるような能力は「知性」として分類される。

このようないわゆる暗記型の「勉強」は学業成績に関連する。IQテストのようなものも創造性とは別種の能力だという。つまり、IQが高いからといって、創造性が高いとはいえない。

・IQテストなどは正解が基本的に単一であり、複数の回答といった量をもとめられることはない。

・1962年のシカゴ大学において、IQ120以上の被実験者を対象に知能の高さと創造力の豊かさとの相関が分析された。とりわけ拡散的思考という因子が高いかどうかが基準となる。

その結果、両者の関係にも何の関係も導き出すことができなかったという。カリフォルニア大学のドナルド・マッキーノンによる研究においても、一定のIQに達している場合には知能と創造性との間には何の関係もないことが立証されているという。

6つの創造性因子、創造性テスト

・ギルフォードは創造性を6つの因子に分けている。要するに、この6つの因子が高ければ高いほど、創造性が高いということになる。

因子とは一般に、ある結果をひき起こすもとになる要素のことである。例えば爆弾は火薬という因子が必要になるようなイメージだろうか。火薬が多ければ多いほど、爆弾の規模は大きくなる。問題は、どのように数値化できるかである。

- 問題を受け取る能力

- 思考の円滑さ、流動性

- 思考の柔軟さ、柔軟性

- 独自性、独創性

- 再構成する能力

- 完成へ工夫する能力、入念性

1:問題を受け取る能力、2:思考の円滑さ、流動性、3:思考の柔軟さ、柔軟性、4:独自性、独創性、5:再構成する能力、6:完成へ工夫する能力、入念性

こうしたある種の基準を数値データとして用い、創造性の高低を「評価」するということである。サイコメトリックス(心を定量化し、数値データやモデルとして可視化する技法)というらしい。

「アメリカの心理学者ギルフォードは、第二次世界大戦中陸軍作戦局に動員され、臨機応変の対処能力についての研究を行ったが、この体験に基づいて創造性と知能とは別個の能力であると唱えるに至った。彼は、一つまたは少数の定型化された解答様式が定まっているような課題事態に対処する思考様式を集束(集中)的思考、一方、解答がかならずしもひととおりとは限らず、ときとして課題自体が明確に定式化されていないような事態に対処する思考様式を拡散的思考とよんで、この二つを区別した。前者の能力が知能、後者の能力が創造性であるという。このギルフォードの構想に基づいて、その後さまざまな創造性テストが開発された。その本質は、質量両面での連想の豊かさの計測にある。たとえば、新聞紙のような日常ありふれた物品の用途をできるだけたくさんあげる、無意味な線画に付け加えて絵画を完成する、などのテストが考案されてきた。これらのテストを用いての研究結果によると、創造性テストと知能テストとはあまり関係がない。創造性は、IQや学業成績とは別種の知的能力と考えられるが、おそらく全人格のあり方に依存するところが大きい。」

日本大百科全書(URL)

「ギルフォードは従来のIQテストでは人間の創造力を的確に捉えることができないとしており、人間の知的能力において創造力の重要性を強調した。ギルフォードの研究成果により、人間の創造力に関する研究が盛んになり、人間の一般知能と創造力に関する研究が平行して行われる結果となった。1962年シカゴ大学では、IQ120以上の被実験者を対象に彼(女)らの知能の高さと創造力の豊かさとの相関を分析したが、両者の間には何の関係も導きだすことができなかった。また、職場環境における知能と創造性との関係を考察したカリフォルニア大学ドナルド・マッキーノンによる研究においても、一定以上のIQに達している場合は、知能と創造性との関係には何の関係がないことが立証された。」

李在鎬「個人の創造性から組織の創造性へ」,21P

「まず第一に、1950年代から主流を為してきた創造性研究は、GuilfordJ.P.の創造力の因子説を基にした、サイコメトリックな分析方法を用いた研究である。Guilfordは創造力を、1.問題を受け取る能力2.思考の円滑さ、流動性(fluency)3.思考の柔軟さ、柔軟性(flexibility)4.独自性、独創性(oliginality)5.再構成する能力6.完成へ工夫する能力、入念性(elaboration)の6つの因子に分け、さらに個人のモテイベーションや気質の違いといった特性が、創造的な仕事ともっとも密接に関係すると主張した。」

夏堀睦 「人間性心理学における創造性研究 : A.H. MaslowとM.Csikszentmihalyiの創造性理論の検討」,48P

心理学者のエリス・ポール・トーランス(1915-2003)の創造性とは

TTCTとは、意味

トーランスはTTCT(Torrance Test of CreativeThinking)というテストを考案している。

※動画ではCreativeを足し忘れました

このテストでは流動性、柔軟性、独創性、入念性という4つの因子が基軸となっている。テストの目的は、創造的な人物を予測するためだったという。

トーランスによる創造的思考とは、意味

・トーランスは創造的思考を以下のように定義している。

トーランスによる創造的思考:・欠所、つまり、阻害要素や紛失要素を感知し、そのような要素についての考え、または仮説を形成し、これらの仮説を検証し、おそらくその仮説を正しく再検証して、その結果を人に伝達する過程。

「何か不足した事態の中で、それを解決するための独創的アイディアを生み出す能力」と簡潔に定義されることもある。

「欠如」を感知するという意味で、高橋誠さんの「問題」につながっていくのだろう。

「1960年代には,その後の創造性研究を牽引したトーランスが創造性テストを開発している。トーランスは創造的思考を「欠所,つまり,阻害要素や紛失要素を感知し,そのような要素についての考え,または仮説を形成し,これらの仮説を検証し,おそらくその仮説を正しく再検証して,その結果を人に伝達する過程」と定義している。」

佐々木宰「アジアの美術教育における創造性育成の可能性」,182P

「トーランス(Torrance,E.P)は,何か不足した事態の中で,それを解決するための独創的アイディアを生み出す能力である」としている。」

伊賀憲子「創造的思考の評価基準」,35P

小説家のアーサー・ケストラー(1905-1983)による創造性とは

『The Act of Creation』(1964)

ケストラーは想像力が創造へ繋がるプロセスを、バイソシエーションという概念で説明している。

バイソシエーションとは、意味

バイソシエーション(Bi-sosiation,双連性):・一見何も関係がないような二つのものが関連していること。

- 創造者は解決しなければならない問題にぶつかると、すべての情熱をそれに注ぐ。しかし、熱意だけで問題が解決できるわけではない。

- 知的挫折や情緒的な困難に陥る

- Aの多側面のうち一つと、Bの多側面のうち一つが交差・接木して新しいものが生まれる。ただし、没頭と中心という精神作用と偶発性が伴わなければいけないという。

「ArthurKoestler(1964)は、想像力が創造へ繋がるプロセスを“Bi-sociation”という概念で説明している。彼によると創造者は解決しなければならないある問題にぶつかると、すべての情熱をそれに注ぐ。しかし、熱意だけで問題が解決できるわけではない。そこで、知的挫折と情緒的な困難にまで陥ったりする。そうこうしている内にそれまでは何の関係もなかったある経験(A)と、他の経験(B)が、ある瞬間の観察により、互いに関連付けられるといったような「信号」を引き出すという。その信号は新しい発想の源泉になるのである。Aの多側面のうち一つと、Bの多側面のうちの一つが交差・接木して新しいものが生まれたといえる。但し、それには、人間の没頭と集中という猛烈な精神作用と、偶発性が伴わなければならないという点を繰り返し強調する。」

李在鎬「個人の創造性から組織の創造性へ」,20-21P

アメリカの心理学者、ジェローム・シーモア・ブルーナー(1914-2016)による創造性とは

ブルーナーは創造のプロセスを、直感的思考と分析的思考で区別している。

ブルーナーにとって、創造的思考とは、この両者の機能が統合されて、相互に補われて生じていくものである。ただし、とりわけブルーナーは直感的思考を重視している。

直観的思考と分析的思考とは、意味

直観的思考:・直観的に仮説を思いついていく思考。直観とは、「自分が使える分析の道具にそのまま依存することなしに、問題または事態の意味、重要性、あるいは構造を把握する行為」であるという。

分析的思考:・一時に一歩進むのがその特徴であり、その一歩一歩は判然としていてそれを思考しているそのひとが他のひとに十分に報告できるような思考。いわゆる論理的思考、合理的思考。

分析の道具とはたとえば「論理」などが挙げられる。たとえば三段論法の結論だけいきなり思い浮かんだり、また複数の結論同士を関連させ、それをまとめるようなアイデアを思い浮かんだりするイメージ。感情的、飛躍的思考。

たとえば「知識の構造」という場合、知識の相互連関を意味している。たとえば足し算と掛け算が相互に関連付けて理解できていなければ、数学の構造を理解しているとはいえないだろう。

おなじように、ある問題は複数の現象ないし複数の要素から、それらの相互連関によって、たんなる足し算ではなく掛け算のように、全体(構造)が構成されているといえる。相互連関が「論理的か、因果的か」が面白いところかもしれない。

たとえば1+1=2という思考は、第三者が見ても、当然そうだろうな、と思う。一方で、リンゴが木から落ちてきたのをみて、重力の法則を発見したというのは、第三者が十分に理解できる思考過程ではない。大きな飛躍があり、直観的思考に近い。(実際にニュートンがどのような思考過程だったのかは置いておいて、単純化して考えておく)。

知識の構造について

・ブルーナーによると、直観的思考をするためには、それに関連している知識領域とその知識の構造に精通していることが必要であるという。

例えば、物理学について何ら精通していないニュートンが、いきなり重力の法則を発見できるとは思えない。社会学や生物学に精通していないルーマンが、いきなり生物学のオートポイエーシスを社会システムに応用させようという発想には至らないだろう。→奇想天外な発想や偶然、奇抜さだけでは創造にはいたらない。

両者の関連付けが、AゆえにB、BゆえにCというように論理的に行われるのではなく、直観的に行われるというのがポイントになる。あるいは、論理的に行われていたとしても、それが無意識であり、飛躍的に行われるのかもしれない。

いずれにせよ、「ひらめき」のような、パッと瞬間的に結びつけられるようなイメージ。シャワーを浴びている時に、散歩している時に、夢を見ている時にふと思いつくような、そんなイメージ。

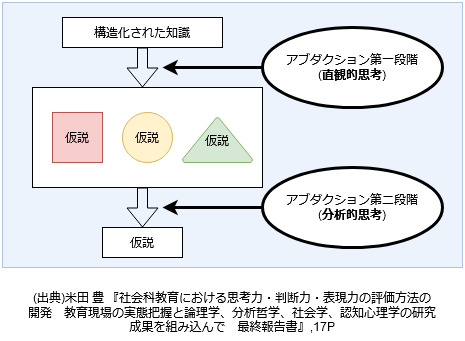

ブルーナーの思考とアブダクションの関連性

・ブルーナーによると、直観的に閃いた推論は、そのあと分析的に照合される必要があり、その結果得られたものが「仮説」であるという。

この仮説を発見する過程をC.S.パースはアブダクションと呼んでいる。アブダクションの後にも、さらに演繹や仮説といった分析的思考があり、さらにその前にも、知識の構造の理解のためには分析的思考がある。それらの反復によって、創造は行われる。とりわけ重要なのが直観的思考だという話。

機械にアイデアを入れて、これが(論理的に)正しいかと判定させるのは簡単だが、そもそもアイデア自体を機械に考えさせることは難しいイメージ。

人間は機械よりも、ヒューリスティック(直感的)だから、ということだろう。

物語様式と、論理―科学様式とは、意味

・ブルーナーは人間の思考様式を「物語様式」と「論理―科学様式」に区別している

物語様式:・「そして」といった事象間のより緩やかな接続関係をベースに組み立てられる

論理―科学様式:・対象世界を明確な科学的概念で区切り、さらに因果関係など緊密な関係で区切り関連づけてゆく。

おそらく物語様式は直観的思考に、論理―科学様式は分析的思考に関連していくる。

区切る世界と、区切らない世界

片井修さんによると、論理―科学様式では、「区切る世界」が形成されていき、物語様式では「区切らない世界」が形成されていくという。

たとえば幸運や不運を単なる「情報」としてとらえ、自分に有益/不利益かで採用/不採用という区分をするのは論理―科学様式である。一方、物語様式では、不利益や不幸であってもいきなり排除するのではなく、全体の連関の中に物語として位置づけ、包摂しつつ、共在させていくという。

デカルトのパラダイムと、デカルト以前のパラダイムとも対応するのかもしれない。「我々のうち何人が、自分自身を丸ごとの全体として捉えているだろう。社会から振り当てられた役割を演じ、こみ入った相互作用の儀式とゲームの中をさまよいながら、偽りの自己をせっせと紡ぎ出しているのが我々の現実ではないだろうか」というモリス・バーマンの言葉を思い出す。

区切る世界の行き過ぎは、世界の閉塞につながっていく。区切ることの良さも考え、そのバランスをとっていくことが重要になる。

「ブルーナーは教育の課程という本の中に直観的思考と分析的思考についてつぎのように述べている.「分析的思考は一時に一歩進むのがその特徴である.その一歩一歩は判然としていてそれを思考しているそのひとが他のひとに十分に報告できるのが普通である。直観的思考は入念で輪廓のはっきりした段階を追って進まないのが特徴である。一見したところ問題全体に対するあらわにあらわすことのできない感知にもとづいた操作を含むのがつねである.その解決は正しいかもしれないが,反対にまちがいかも知れないのである。直観的思考をするには,それに関連している知識領域とその知識の構造に精通していることが必要であるがそうすることによって,思考しているひとは段階をとびこえ近道をしながら自在に進むことができるのである。だがそれには,演繹的であろうと帰納的であろうと,もっと分析的な手段によって結論をあとでふたたび照合する必要がある.」とのべている.」

原弘道「発見的な学習指導のあり方」,10P

「ブルーナー(Bruner,J.S.,1962)によれば、直観的思考と分析的思考は機能的に違いはあるとしても、両思考はお互いに相補性を有していると述べる。それは科学的思考における二次元機能の相補性を中心に考えられている。」

棚原健次 「創造的思考類型と自発性に関する研究」,101P

「認知科学者J.ブルーナーは,人間の思考様式を「論理–科学様式」と「物語様式」に大別した3).前者は対象世界を明確な科学的概念で区切り,さらに因果関係など緊密な関係で区切り関連づけてゆく.後者は,「そして」といった事象間のより緩やかな接続関係をベースに組み立てられる.この緩やかな「そして」が事後的な関連付け・意味づけの基盤をなしており,「区切らない」物語りの世界を形成していく.」

片井 修「共創のライプニッツ時空」,1023P

「先に紹介したMECEやフィルトレーションは,時々刻々入ってくる区分的情報によって世界の可能な在り方が次第に絞られていくことを顕在化させるものである.一方,「物語」の世界では,単純に排除ということにはならない.たとえば,人に降りかかった幸運や不幸を単に情報として捉えると,それが自分にとり有益か否かだけの判断で採用したり排除するという「区分」の働きがまず起こる.ところが,「物語様式」の思考の世界では,不幸な体験にもそれなりの深い意味や意義があり,そこからの深い学びや心境を深めることにより,それらを排除するのではなく,全体の連関の中に「物語」として位置づけ「包摂」しつつ「共在」させることとなる.」

片井 修「共創のライプニッツ時空」,1027P

「直観的思考(直観intuition)の重要性を強調している。ブルーナーによると、「直観とは、自分が使える分析の道具にそのまま依存することなしに、問題または事態の意味、重要性、あるいは構造を把握する行為を意味している」」

海谷則之「デューイ・人間性実現への教育: 米国カリキュラム開発を考える – 86 ページ」(グーグルブックス)

「ブルーナーの直観的思考は,洞察といわれるものであり,十分な論理的訓練を経た後に生じるもので問題に直面したとき,その論理を意識しないで,直接に解決への見通しをたてることのできることをさしている。」

Takeshi Itō「Bunshōdai shidō no gendaika. (1907-) – 87 ページ」(グーグルブックス)

「論理的な推理の過程を一つひとつ段階的に進む分析的思考に対して……」「教育心理学用語辞典 – 133 ページ」(グーグルブックス)

「直観的思考は、ブルーナー( J.S. BRUNER )が、科学的思考においてその重要性を強調している。直観的思考と論理的思考は、その機能は違っているが、相互に補われるべきものなのである。このように創造的思考は、それぞれ相対立する心的機能が統合されて……」

「研究と独創性 – 160 ページ」(グーグルブックス)

「. ブルーナーは理科の学習において、直的思考の重要性を強調している。直観的思考は分析的思考と異なり、一歩一歩と論理的に進むのではなく、直観的に仮説を思いつき、理または認知に達する。これによって、まず知識の開拓に一鍬いれることが必要で、ついで ……」

「文部時報 – 第 1098~1109 号 – 53 ページ」(グーグルブックス)

「米盛によるアブダクションは、ブルーナー(J.S.Bruner)による直観的思考・分析的思考とも通ずる内容である。ブルーナーは直観的思考について、次のように述べている。

直観的思考は、入念で、輪郭のはっきりした段階を追って進まないのが特徴である、事実それは、一見したところ問題全体に対するあらわにあらわすことのできない感知にもとづいた操作を含むのがつねである。思考しているひとはそこにいたった過程をほとんど意識することなしに解決に達するのであるが、その解決は正しいかもしれないが反対にまちがいかもしれないのである。そのひとはどのようにその解決を得たかを自分ではうまく説明できないうえに、問題状況のまさにどの面に対して反応していたかにも気づいていないかもしれない。(4,pp.73-74)

直観的思考は、アブダクションの第一段階と同様に、ほとんど意識されることなく行われる推論であるといえる。しかし、ブルーナーは、直観的思考は決して適当に行われている「思考」ではないとして、次のように述べている。

直観的思考をするには、それに関連している知識領域とその知識の構造に精通していることが必要であるが、そうすることによって、思考しているひとは段階をとびこえ近道をしながら自在に進むことができるのである。(4.p.74)

直観的に「思考」するためには、問題に関連する知識の領域と構造に精通している必要がある。その知識を選択し根拠として直観的に「思考」していることになる。さらにブルーナーは、分析的思考について次のように述べている。

いちど直観的方法で得られたならば、その解決は、できるなら分析的方法で照合されなければならないが、一方それと同時に、そのような照合の場合、その解決は価値ある仮説として尊重されなければならない。(4.p.74)

直観的に閃いた推論論は、その後分析的に照合し、その結果えられるのが仮説という主張である。ブルーナーは、

「すばやく仮説を生み出し、その価値はわからなくても、そのまえに、諸観念の結合を思い当たらせるのは直観的様式である。」(4.pp.76-77)

と述べており、直観的思考・分析的思考は、仮説を生み出す「思考」であるとしている。このことを図示すると、次の図II-1(「アブダクション〈値直観的思考・分析的思考》」)のようになる。」

米田 豊 「社会科教育における思考力・判断力・表現力の評価方法の開発 教育現場の実態把握と論理学、分析哲学、社会学、認知心理学の研究成果を組み込んで 最終報告書」,16-17P

市川亀久弥(1915-2000)による創造性とは

市川さんは「創造は等価性の応用によって達成される」と考えた。

等価性とはなにか

等価性:・2つの事象を比べてみたときに、それらが互いに異なった事象であっても、ある一定の観点をおいて見れば、同じ事象として認定できるということ

・等価性の具体例

木の葉と肺臓は、等価性の関係にある。葉脈と気管支の分布の状態が、同じ「枝分かれ構造」にあるという。

木から落ちるリンゴと月の運動は、「万有引力」という同じ物理現象であるという。

高性能水管ボイラーの発明は、人体を巡る血液循環モデルを等価変換して発想されたものだという。

等価変換はざっくりいえば、アナロジー(類推)によるAからBへの思考の転移であるといえる。既知の事柄Aから未知の事柄Bへ進んでいく過程が創造であり、その過程にアナロジーがある。

たとえば人間と社会は違うが、システムという観点でみれば、AもBも同じ事象である、つまり等価性があると考えていく。社会学者であるルーマンは同じシステム、つまりオートポイエーシス・システムがあると考えていった。最初にオートポイエーシス・システムを考えた生物学者たちは、社会にも応用できるなどとは主張していなかった。こうした観点を変えて複数の現象の等価性を見つけていくというものが、創造のプロセスとして重要だ、というのは面白い。また、ルーマンの「機能等価主義」や「コンティンジェンシー(偶有性)」にもつながっていくものがある(後述)。

等価変換図式とはなにか

Aο-原系(出発系)の中の具体的事象の一つ(クリアすべき課題、または他のモデル)

Aο-原系(出発系)の中の具体的事象の一つ(クリアすべき課題、または他のモデル)

Bτ-変換系(到達系)に出現した事象(発明、開発の完成)

vi-観点(ものを見るときの角度や立場、考え方の方向性:開発目的に合った観点を1つ選ぶ)

ε-ひとつの観点のもとで、Aοから抽出した抽象的な要素(物事の核心、願望の中心)

c-抽象的要素に具体性を与える限定条件

cε-具体化された開発の核心をなす概念(アイデア)

Σa-原系の特殊な条件群(モデルの中の不要な要素、開発時には廃棄の対象)

Σb-変換系の特殊な条件群(開発時に新たに必要となる要素、導入の対象)

重要なのは、創造には要素と要素を等価視する新たな観点が必要不可欠になるという点。こんな観点から!そこと同一視する?というようなイメージ(エウレカ)。

月だけ見ても重力はわからない。新たにリンゴの要素を加えてみる。両者に共通している要素として、重力という観点が発見される(重力そのものはリンゴや月のように観察できず、まさに説明原理として創られる)。ここで、リンゴの特殊要素は説明にとって不可欠なものとはいえず、開発時には廃棄される場合もある。重力はリンゴでなくても説明できる。要素ではなく、関係を重視する。

アナログ型思考とデジタル思考とは、意味

1:市川さんは創造的直観は「あらゆる感覚器官に捉えられた外部の情報を脳の中に取り入れて適切な情報処理を施す」ことによって生じると考えている。

2:市川さんは、情報処理活動をアナログ型とデジタル型に区別している

アナログ型思考:・二、三次元への拡がりをもち、相対的に幅を持った連続量を示す思考のこと。

デジタル型思考:・一次元的現象を正確に把握し、一義的に定義可能な、具体的で明確な定量性の特徴を有する思考のこと。

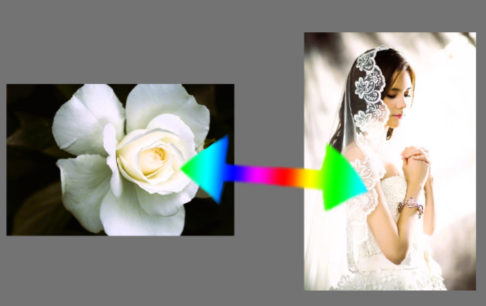

自然や宇宙の存在の仕方そのものが、根源的に等価性をもつ

・市川さんは、「わたくしどもの人間の頭脳がそれを意識すると否とかかわらず、 自然や宇宙の存在の仕方そのものが、 適当なアブストラクション(抽象化)を通ずると、根源的に等価性を内在している」と主張している。

例えば眼球とカメラの間の等価関係、音波通信系とマイクロウェーブ、原子模型と天体模型など。

さらにデザインでは白バラを出発系として、ウェディングドレスが設計できるという(両者には、清潔感、優雅感、気品感といったような条件を備えた美観として、等価関係を確立している)。

ベイトソン「宇宙の『秩序』と『パターン』の解明に通じるものは、どれも絶対につまらない研究ではない」

市川さんの話を聞いて思い出すのが、ベイトソンの話である。まずはそのまま、全文引用する。

「自然界のあらゆる分野の現象に、同じ種類のプロセスを探っていくことができるのではないか、そんな神秘的な考えに、わたしはすっかり染まっておりました。結晶の構造と社会の構造とに同じ法則が支配しているかもしれない、とか、ミミズの体節の形成プロセスは溶岩から玄武岩の柱が形成されていくプロセスと比較できるかもしれない、とか。今のわたしなら、同じことをこう表現するでしょう。──ある分野での分析に役立つ知的操作が、他の分野でそのまま役立つことがある。自然の枠組み(形相)は分野ごとに違っていても、知の枠組みはすべての分野で同じである、と。しかしかつての私は、そのことを神秘的な表現において信じたのです。そして、その信仰はわたしの研究にある種の威厳を与えました。ヤマウズラの羽のパターンを分析しているときでも、いま自分は自然のパターンと規則性という大問題と向かっているのだ、その答えの一かけらを摑もうとしているのだ、という意気込みを持つことができました。そればかりか、この神秘主義は、生物学で学んだこと、物理・科学の基礎コースから拾い上げた思考法をそのまま活用する自由も与えてくれた。人類学の研究に、自然科学の分野で学んだことが役に立つということを私は疑いませんでした。」(グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学」,134P)」

さらに、ベイトソンは「宇宙の『秩序』と『パターン』の解明に通じるものは、どれも絶対につまらない研究ではない」とも主張している。

なにか物事、要素に共通のパターンが、共通の秩序があるのではないか、と新しい観点を見出していく作業が重要だという姿勢が、創造に言及する関する人々には共通してある。こうした共通する秩序やパターン、価値を「生き生きとした構造」と表現したのが建築家のアレグザンダーである。宗教が力を持った時代では神だったが、言葉を変えて、同じものが表現されているのかもしれない。「何が世界を安定させるのか」という問い、問題に対する答えにはこうした発想が必要になるのだと思う。

他者が本当に大事にしているものは、自分にとってもなにか大事なのかもしれないと考えてしまうことがよくある。言葉にできないが、凄い何かを感じる。

その感情の強さが、今回はとても強かった。絶対につまらない研究ではない、と確信・断言できるほどの研究や生き方をしたい。

「市川亀久彌教授は等価変換理論の立場から、創造的直観といわれるものの内容に、一応の見取図を与えている。直観を生ぜしめる直接の原因は何か、という問題である。それは、あらゆる感覚器官に捉えられた外部の情報を脳の中に取入れて適切な情報処理を施していることに過ぎないとする。しかし情報皆無の状態で認知や予測ができるというのでなく、極めて少ない情報を手にしてでも認知や予測を可能にすることができる。かくして直観機能は、広義の情報処理活動による一種の認識方法であることを述べている。ところで情報を伝達したり、それを処理したり、それが発生させたりする場合に、そこに二種類のパターンの存在を認めている。それは情報処理装置として発達をとげてきた電子計算のアナログ型(AnalogType)とディジタル型(DigitalType)の区別によっている。アナログ型は二、三次元への拡がりをもち、相対的に幅をもった連続量を示すものである。デジタル型は一次元的現象を正確に把握し、一義的に定義可能な、どちらかといえば、代数的な性格をもつものであり、具体的で明確な定量性の特徴を有するものである。以上のように、アナログ型直観情報とデジタル型直観情報を区別している。」

棚原健次「熱応理論の研究: 特に創造性の機能-構造を通して」,52-53P

「等価変換という言葉から多くの人々の受ける感じは,類推,すなわちアナロジーによるAからBへの思考の転移である。しかしこれは,あまりにも概念的な把握であり,創始者の同志社大学理工学研究所・市川亀久弥教授の論をそのまま紹介することによって,より正確な内容を伝える方がよいと思われる。等価変換理論(EquivalentTransformationThink-ing)が,単なる漠然たるアナロジーと異なる点はその内容を分析し,精錬された形で等価方程式にまで定式化されているからである。AとBが,”何となく似ている”というだけのアナロジーは,A≒Bとでも安易に表現されるかも知れない。しかし,等価変換を示す方程式(等価方程式)には,次のごとく,より多様な内容が盛りこまれているのである。(1)A0,Bτともに既知に属している場合に両者に共通している適当なc,εの設定によって上式の意味を成立させることを,両者の等価関係を発見したという。②既知であるA0を適当な観点(Vi)の導入によって,cεにまで抽象(分解と捨象によってΣsca-iの廃棄)し,これに新しい条件群(ΣScb-i)を加えて再構成することを,A0からBτへ等価変換したという。o:Aなる事象の座を占めている系(原系or出発系)τ:Bなる事象の座を占めている約(変換系or到達系)A:原系oの上に出現している事象。B:変換系τの上に出現している事象。または,c・εの媒介により,τ系上に再構成された事象。ε:式の両辺を等号で結ぶことを可能とする等価次元(等価対応の次元であって単数)c:上記等価次元を具体的に定義する限定条件。(但し,原則的には複数で,ΣG)Σsca-i:出発系(o系)の特殊化的条件群。Σsca-i:到達系(τ系)の特殊化条件群。Vi:任意の観点の中の一つ。→:思考方向の指示。これによって,アナロジーとして,古くから問題となっている思考の原理が,精度高く,多様な角度から見直されている。」

大江 精三, 村上 幸雄「創造性をめざす科学基礎論的研究ことに, 学問の分類および研究方法の問題をめぐって」,21P

「この理論のポイントは、思考作業を行うに際しての「等価性の発見」に重要な位置を与えている点にあります。等価性とは、2つの事象を比べてみたときに、それらが互いに異なった事象であっても、ある一定の観点をおいて見れば、同じ事象として認定できるということです。

例えば、木の葉と肺臓を比べてみますと、植物と動物に特有な器官でお互いに無関係のように見えますが、分配という観点から見ると、葉脈と気管支の分布の状態はそれぞれ水分配とガス交換をおこなう上で不可欠の形態であり、「枝分かれ構造」という同じ状態を示していす。また、木から落ちるリンゴと月の運動はともに「万有引力」という同じ物理現象であり、銀河と台風もまた巨大な流体の回転によって生じる「渦」という観点から等価であるといえます。

創造とはこうした等価関係の応用によって達成されますが、わわわれはそれを「等価変換」と呼んでいます。 一例を挙げますと、一時世界を風靡した高性能水管ボイラーの発明は、人体を巡る血液循環モデル、一般化すると「流体循環」を等価変換して発想されたものです。

このように相対的に解析の進んでいる事柄、すなわち既知の事柄と、解析の進んでいない事柄、いわば未知の事柄との問に潜んでいる等価性の発見は、創造や開発といった仕事にとって重要な要素です。いい換えれば、すでに知られている情報の適切な利用は、未知の事象の分析、発明や発見の基本方向の決定をするうえで、きわめて有効なヒントになり得るのです。

この思考過程を<等価方程式>という論理式にまとめ、またこれにコンピューターのプログラムの考えを取り入れて、<等価変換フローチャート>として思考の出発点から完成までを一枚の思考流れ図にまとめて技術開発の実用に供しています。 」参照URL

「

Aο-原系(出発系)の中の具体的事象の一つ(クリアすべき課題、または他のモデル)

Bτ-変換系(到達系)に出現した事象(発明、開発の完成)

vi-観点(ものを見るときの角度や立場、考え方の方向性:開発目的に合った観点を1つ選ぶ)

ε-ひとつの観点のもとで、Aοから抽出した抽象的な要素(物事の核心、願望の中心)

c-抽象的要素に具体性を与える限定条件

cε-具体化された開発の核心をなす概念(アイデア)

Σa-原系の特殊な条件群(モデルの中の不要な要素、開発時には廃棄の対象)

Σb-変換系の特殊な条件群(開発時に新たに必要となる要素、導入の対象)以上は、発明・技術開発向けの説明ですが、もともと汎用性のある方程式で、時間・空間を超えて歴史上の事象、自然界、社会に存在するすべての事象に適用することができます。

」

参照URL

「次は, 話題をかえて服飾デザインの世界に立入ってみよう。第13図と15図は, 前者が白バラで後者がウェディングドレスである。例によって, この両者間に等価関係を設定してみると, およそ第14図にみるようなものとなる。すなわち, 清潔感, 優雅感, 気品感, という条件を備えた美感として, 両者は等価関係を確立していることになるのである。したがってもし, 第 5図に示した等価方程式の概念をこれに挿入してゆくと, 当然, 白バラを出発系 (AO) として, ウェディングドレスの (Bτ) が設計できることになる。端的にいうと, 等価関係と, 等価変換との間には, 表裏一体の関係が成立っている。 」

川喜田二郎『Energy』, 第3巻第4号, 特集「人間と創造力」,孫引き(出典URL)

「はなはだ荒っぽい議論になって恐縮だが, 第16図~第22図は, わたくしどもの人間の頭脳がそれを意識すると否とかかわらず, 自然や宇宙の存在の仕方そのものが, 適当なアブストラクションを通ずると, 根源的に等価性を内在しているものであるという説明例を示したものである。 」

川喜田二郎『Energy』, 第3巻第4号, 特集「人間と創造力」,孫引き(出典URL)

「宇宙の『秩序』と『パターン』の解明に通じるものは、どれも絶対につまらない研究ではない、という曖昧な答えをするのが精一杯だった。」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学」,22P

「自然界のあらゆる分野の現象に、同じ種類のプロセスを探っていくことができるのではないか、そんな神秘的な考えに、わたしはすっかり染まっておりました。結晶の構造と社会の構造とに同じ法則が支配しているかもしれない、とか、ミミズの体節の形成プロセスは溶岩から玄武岩の柱が形成されていくプロセスと比較できるかもしれない、とか。今のわたしなら、同じことをこう表現するでしょう。──ある分野での分析に役立つ知的操作が、他の分野でそのまま役立つことがある。自然の枠組み(形相)は分野ごとに違っていても、知の枠組みはすべての分野で同じである、と。しかしかつての私は、そのことを神秘的な表現において信じたのです。そして、その信仰はわたしの研究にある種の威厳を与えました。ヤマウズラの羽のパターンを分析しているときでも、いま自分は自然のパターンと規則性という大問題と向かっているのだ、その答えの一かけらを摑もうとしているのだ、という意気込みを持つことができました。そればかりか、この神秘主義は、生物学で学んだこと、物理・科学の基礎コースから拾い上げた思考法をそのまま活用する自由も与えてくれた。人類学の研究に、自然科学の分野で学んだことが役に立つということを私は疑いませんでした。」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学」,134P

「諸価値基準の相違は、ある一つの中心的な価値基準に訴えれば解消できると私は信じている。まったくのところ、この中心的な価値基準はすべての背後にある。それをわれわれは一者(the one)や無(the void)と呼んでもよいだろう。すべての人はこの価値基準と結びついており、自分自身の意識を目覚めさせることによって、程度の差はあっても、この価値基準と接触できる。この単一の価値基準との接触は、われわれの行為に究極の基盤を与え、創造者、芸術家、建築家としての行為に究極の基盤を与えると私は信ずる。」

長坂一郎「クリストファー・アレグザンダーの思考の軌跡」,136P(アレグザンダーの文章の孫引き)

アメリカの心理学者、ウィリアム・ゴードン(1919-2003)による創造性とは

ゴードンは創造プロセスを「問題の設定と解決という状況の下で、結果として芸術的または技術的発明を生ずる精神活動」と考えている。

ゴードンは創造プロセスを「問題の設定と解決という状況の下で、結果として芸術的または技術的発明を生ずる精神活動」と考えている。

シネクティクスとはなにか、意味

シネクティクス:・ギリシャ語で「一見関連のない要素を結びつける」という意味がある。グループによる創造性開発の理論であり、創造活動の過程を説明するもの。

シネクティクスは適当な心理的状態を誘発して、創造活動を促進することを目的としているという。

具体的には以下のような心理状態があるという。

- 感情移入

- 没入

- 遊び

- 脱離

- 関連のないものの利用

ゴードンのシネクティクスでは合理的要素よりも非合理的要素を優先する傾向がある。

馴質異化と異質馴化とは、意味

シネクティクスは2つの思考法がある。

馴質異化(じゅんしついか):・見慣れたものを見慣れないものにすること。

異質馴化(いしつじゅんか):・見慣れないものを見慣れたものにすること。

このようなプロセスによって、新しい見地から問題をみることができるようになるという。馴質異化は一時的に曖昧で渾沌とした状態に陥り、不安で落ち着かない気持ちが起こることがあるという。

人間は見慣れた世界に落ち着いてしまう傾向があるので、このような防衛を捨て去る必要(異質馴化)があるという。これを聞いて思い出すのが、右脳と左脳の切り替えを使った絵の練習方法である。訓練次第で絵の模写がうまくなる方法であり、個人的に興味がある。あるいは、ベイトソンの学習3(パラダイムが恣意的なものにすぎないことを悟る経験)を思い出す。

馴質異化は、次の4つのメカニズムがあるという。

- 擬人的類比

- 直接的類比

- 象徴的類比

- 空想的類比

「ところで集団の中での直観的思考方法として、W,J,JGordonによって寄与されたシネクティクス(Synectics)があげられる。シネクティクスはギリシャ語の「一見関連のない要素を結びつける」という意味を示すものである。シネクティクスは、グループによる創造性開発の理論である。よく訓練されたグループが問題の設定や解決する創造活動の過程である。シネクティクスでは、創造過程とは問題の設定と解決という状況の下で、結果として芸術的または技術的発明を生ずる精神活動と定義している。ここでは単に問題解決(problemsolving)というよりは、問題設定ならびに解決(problem-stating,problem-solving)という表現を用いるが、それは問題の定義と理解を含ませるためである。-シネクティクスの実践的メカニズムは、創造過程をささえ進行させる具体的な心理的要素である。このメカニズムは発明という最終生産物を判断するのに用いようという意図もない。創造過程における心理的状態として、(1)感情移入(Empathy)(2)没入(Involvement)(3)遊び(play)(4)脱離(Detachment)(5)関連のないものの利用(useIrrelevant)それらのものは、創造過程の基礎となるものであるが、実践的なものではない。シネクティクスのメカニズムは適当な心理的状態を誘発して、創造活動を促進することを目的とする。問題設定ならびに解決の状況下において、常に問題を理解することである。したがってシネクティクスの過程には次のものが含まれている(1)異質馴化(Makingthestrangefamiliar)見慣れないものを見慣れたものにすること(2)馴質異化(Makingthefamiliarstrange)見慣れたものを見慣れないものにすること。見慣れないものを見慣れたものにすること(異質馴化)について、人間は、根本的に、保守的であり、見慣れない事物や観念に直面すると、心のもち方を変えて受入れるた止めに、形を変えてみたりすることに少なからず困惑し抵抗する。しかしながら心の働きは見慣れないものを前に知っている資料と照合して、それによって見慣れないものを見慣れたものに変えてしまう。問題を新しい見地からみることである。その新しい観点は、新しい根本的な解決を生ずる可能性をもつことになる。見慣れたものを見慣れないものにすること(馴質異化)について、それは前からある同じ世界、人間、概念、感情事物を意識的に新しい角度からみようとすることである。既知の世界のある側面を意識的に、見かけ上焦点のずれた見方でみる方法である。しかしこのような状態を続けていると不安な落ち着かない気持が起こることがある。しかし見慣れたものを見慣れないものにしておくことは、創造の基本的な訓練の一つである。新しいものの意味と可能性を認識しょうとするならば、少なくとも一時的には、あいまいかつ混乱した状態に陥る危険を冒さなければならない。人間は型にはまった言葉と認識の方法を受け継いでいるため、見慣れた世界に納って安心してしまう。このような防衛を捨て去って、一時的にあいまいな状態に耐えなければならない。ところでシネクテイクスの馴質異化には次の四つのメカニズムがあげられる。(1)擬人的類比(PersonalAnalogy)(2)直接的類(DirectAnalogy)(3)象徴的類比(SymbolicAnalogy)(4)空想的類比(FantasyAnalogy)このメカニズムは再現可能な心的過程であり、創造活動の武器であるといえる。」

棚原健次「熱応理論の研究: 特に創造性の機能-構造を通して」,55P

「ゴードンのシネクティクス(Synectics)は知的要素より感情的要素を,合理的要素よりも非合理的要素を重視し,離脱(普通の立場から離れる),没入,迂回,瞑想をあげている(p47)9。これも一種の思考方法であろうが思考の内容についてではない。次に,氏は人格的,直接的,象徴的な類推をあげている(同)。これは課題を擬人化してその動きを考えることであり,自然界にあるもの等に比べて考え,イメージによって考えることであるから,ギルフォードの情報の種類における「図形的」なもの一一「行動的」なものが加わっているようであるが一に属すると考えられる。」

毛利亮太郎「勘考的思考と拡散的思考」,230P

マルタの心理学者、エドワード・デボノ(1933-2021)による創造性とは

デボノは人間の思考を「水平思考」と「垂直思考」に区別している。

そして、創造的思考を主に「水平思考」と関連付けている。しかし、アイデアは両方の思考が必要であり、水平思考がアイデアを生み、垂直思考がそれらを育てるという。お互いが補い合っている関係にある。

垂直思考と水平思考とは、意味

垂直思考:・常識にとらわれ一定の枠から抜け出すことの出来ない硬直した思考法。

論理的思考法に根をもっているという。横の思考法。「だから」や「したがって」を多用するような思考。西洋において支配的な思考法である、という点も個人的に重要。

水平思考:・既成の枠組みを離れ、様々な角度から自由に思考を巡らして手掛りをつかむ手法の思考法。縦の思考法。「ところで」や「たとえば」、「そういえば」を多用する思考法。

例:一休さんのとんち

「このはし渡るべからず」と書いてあれば、普通は、常識では「この橋を渡るな」という思考になる。橋を渡っていいか交渉しようとかありきたりな発想ばかりが出てくる。しかし、「この端を渡るな」という別の角度から思考を巡らせて、橋を渡ってしまう。結果的に問題が解決してしまう。なんでもかんでも常識や論理に頼る必要はない。

水平的思考の4原則

- 支配的なアイデアを見つけること

- いろいろなものの見方を探し求めること

- 垂直的思考の強い統制から抜け出すこと

- 偶然のチャンスを活用すること

デボノは水平的思考に我々をスムーズに導いてくれるものとして、パラドクス(矛盾)やユーモア(機知、とんち、機転)を挙げている。

個人的にパラドクスが水平的思考につながる、という点が面白い。のちに検討するが、コミュニケーションというものは論理的に矛盾したものばかりだからである。「急がば回れ」というような目に見えてわかるような矛盾だけではない、という点が重要になる。

ダブルバインドと創造的な出口

ベイトソンの文脈では矛盾が分裂病にもつながるというのもポイントになる。「これをやったらだめ、やらなかったらだめ、さらにそれを指摘することもだめ、逃げることも駄目」というようなダブルバインド状態で人間は狂気に陥る。

たとえば母親が「愛している」と言いながら、子どもへの身体的接触で避けるようになり、「お母さんどっちなの」と言及することすら許されないような状態。

さらに思い出すのが、ベイトソンが挙げていた「この棒が実在するといったらお前を打つ。実在しないと言ったらお前を打つ。黙っていたらお前を打つ(公案)」というダブルバインド(二律背反)である。

論理的思考だけでは、解決できない。しかし、相手の棒を奪い取り、それを折ってしまえば解決できるかもしれない。モリス・バーマンはこのような解決を「創造的な出口」と呼び、それが創造的かどうかは「コミュニケーションの質」によって決まるという。身につけた習慣を変えることを学ぶことを「学習3」や「忘我への覚醒」とベイトソンは呼ぶ。

現代において正気とは、「橋と端」の違いをそれぞれのコードによって把握できることであり、狂気とは把握できないことであるといえる。

普通は、「はしをわたるべからず」と書かれていたら橋だと解釈する。そういうコードのもとで我々は生きている。

狂人は、あえて普通の解釈をとらないというような選択ではなく、とれないようなイメージ。

創造者は、意識的に、あえて橋と端を区別しないような自由な選択、今までの学習をあえて崩すことができるような、コンテクストの横断の能力のある人なのかもしれない。

「デボノ(DeBONOE)は水平的思考(Lateralthinking)と垂直的思考(Verticalthinking)の両機能を提唱している。水平的思考は、新しいアイデアの創出につながっているので、創造的思考と密接に関係している。しかし創造的思考は、水平的思考という広い範囲の考え方のなかの、特定の一部分にすぎない。水平的思考は、時には天才的な創造的思考であり、単なるものの見方の変更だけで、大きな創案とならないこともある。創造的思考では、しばしば特別な表現の才能を必要とすることはあるが、水平的思考は新しいアイデア開発に関心ある人間ならば、誰でも利用できる。ところで、水平的思考の原則として、次の四つをあげている。(1)支配的なアイデアを見つけること。(2)いろいろなものの見方を探し求めること。(3)垂直的思考の強い統制から抜けだすこと。(4)偶然のチャンスを活用すること垂直的思考は、水平的思考が新しいアイデアを生み出す場合に役立たないばかりか、アイデアの生れるのを抑制していることがある。なんでもかんでも論理的に分析し、総合しなければならないという考え方で、無理矢理に思考を規制してしまう。垂直的思考はことがらをはじめる出発点として、仮設を立てたり、これを軸に理論を展開したり、変換したりすることは必要であるが、この方法だけでは、まったくの新しいアイデアを生みだすことはまずできない。垂直的思考のように、既成の理論を受け入れたり、これにとらわれたりすることは、混沌の中にかくされている可能性を否定するものである。水平的思考ではつねに正しいことは必ずしも必要としない。ただ最終的な結論が正しければよいのである。水平的思考とは、いうなれば、ぬかるみの中にはいって行き、本来の道をさがし出すことなのである。各段階が、どこででも正しくあるべきだという考え方は、おそらく新しいアイデアを生み出す最大の障害となるであろう。」

棚原健次「熱応理論の研究: 特に創造性の機能-構造を通して」,54P

「水平的思考との関係 デボノの水平思考の4原則,①支配的なアイディアを見つけること,②いろいろなものの見方を探し求めること,③垂直的思考(論理的思考)の強い統制から抜け出すこと,④偶然のチャンスを活用すること(p.46)9,は思考方法を拡散的思考と同じくしているが,構造的には深く立ち至っていない。」

毛利亮太郎「勘考的思考と拡散的思考」,230P

「1.支配的で偏ったアイディアを見つけること2.異なった色々な見方を探し求めてみること。3.垂直思考の強力な統制から開放されること。4.偶然のチャンスをできるだけ利用すること。-エドワード・デボノ:NEWTHINK,筆者訳一小石のエピソードの中の娘の対処の仕方をこれらの原則に従って分析を試みる。1.支配的で偏ったアイディアを見つけること→娘は絶対に白い石を引かなくてはならない。2.異なった色々な見方を探し求めてみること→結局バッグの中に黒い石が一つ残ればよい。3.垂直思考の強力な統制から開放されること→論理的な三つの方法以外にも可能性を探る。4.偶然のチャンスをできるだけ利用すること→足下には白と黒の石が敷き詰められている。」

田文揚 「水平思考と傾斜思考の仮言的考察:縦横のロジックから斜めのロジックへ(個人研究)」,33P

「論理的思考に根を持つ垂直思考は常識にとらわれ一定の枠から抜け出すことの出来ない硬直した思考法である。一方水平思考は問題解決に当たって既成の枠組みを離れ、様々な角度から自由に思考を巡らして手掛りをつかむ手法の思考法である。水平思考に我々を時にスムーズに導いてくれるものの中に、パラドクス(Paradox)やユーモア(Humor)がある。パラドクス(逆説)とは一見矛盾しており真理に反しているようであるが、よく吟味すれば真理である論理や、逆の見方も成り立ちそうな言葉や表現を意味する。“More haste,less speed”「急がば回れ」“The child is father to the man”「子供は大人の父なり」これらの表現は逆説的である。このように一見馬鹿げた言いまわしの論破や擁護に真剣に対処しようと議論し、理屈を尊重する思考習慣の中から西洋哲学の基礎が形成された。パラドクスは明示的な命題で表現されるが、哲学的問題意識は必ずしも明瞭な形をとるものではない。それを明瞭な形で示し常識や論理や経験知との対立を明確にする行為こそが、層哲学的思索を本質的に深化させることになるはずだ。パラドクスは哲学思想のみならず論理学や数学と関係が深く、とても理屈張ったものだ。ユーモアが思考を柔軟にするのは解るが、なぜそんな理屈張った議論の立て方によって生じる論理的パラドクスまでもが、水平思考に有効なのかと疑問視する向きもあるだろう。だが、パラドクスは一見矛盾しているようだがその奇抜さや落差ゆえに大いに興味を喚起される。人間味に根差したユーモアも奇抜さや落差を楽しむという点で共通している。だからどちらも水平思考に有効なのだ。」

田文揚 「水平思考と傾斜思考の仮言的考察:縦横のロジックから斜めのロジックへ(個人研究)」,29P

「好奇心をもった総合的な幅広い思考は、特に理系の教科には強く求められる。そのことは日本学術会議(2007)でも、またノーベノレ賞受賞者も述べていることである。幅広い思考はデボノの主張する水平思考」であり、創造的な思考である。これは一つの答えにまっしぐらに突き進む「垂直思考」とはまったく異なる。正解は一つであるに拘っていると創造力は生まれない。」

中野靖彦「子どもの発達と教育についての一考察」,53P

「デボノは、論理的思考や分析的思考にみられる垂直的思考に加えて水平的思考を提唱した[64].垂直的思考が限界に達した時、水平的思考が必要とされる.水平的思考の一つの具体例を次に例示する.日常の身の回りのちょっとしたもので、本来の機能とまったく違った使い道を考案したものである.引き金を引くと高圧ガスが吹きだすような護身用の器具である.盆の上にあるソーダ・サイフォンが目についてそれを応用したものである.そのソーダ・サイフォンの中の飲み物を空っぽにして、その代わりに高圧ガスを詰め込むという発想である。」

牧野逸夫「特許知識を活用した発明知識空間構成法と技術アイディア発想」,23P

「水平思考は、西洋において支配的な思考方法であった垂直思考、すなわち論理思考の欠点を補う思考です。デボノは水平思考がいかに創造的かをこんな故事を挙げて説明しています。」

中澤豊「マクルーハン・プレイ」(グーグルブックス,第三章)

「西洋の例ばかり出しましたが、実は日本は水平思考の宝庫です。機知に富んだ答えで窮地を逃れる一休さんの話などはその典型でしょう。水平思考の人は、硬直的なものの見方に縛られず、事を別の角度から見ることによってピンチを大逆転に変えることができるのです。思考のプロセスの美しさよりも良い結果がでればそれでいいのが水平思考です。」中澤豊「マクルーハン・プレイ」(グーグルブックス,第三章)

「一方、垂直思考の人は、事態を冷静に見渡し、密に検討し、論理的に考えを進めますが、人の話のように切羽詰まっ状況を打開することはできません。論理的で話が通っているということは前の中に織り込まれているということで、そこに新しい発見は生まれないのです。日常の言葉では、「だから」とか「したがって」という言葉が発言に多く入る人は垂直思考の人です。一方、「ところで」「たとえば」「そういえば」と、梶へへ話題を展開していく人は水平思考の人です。論理思考が支配している企業組織においては、こうした文脈を欠いた水平思考の人は「非合理的人物」とされ、低い評価をされがちです。ですが、この文脈を欠いた水平思考こそマクルーハンのいうクールな思考、すなわちアナロジー思考なのです。「説明」という線的思考を逃れ、視点を変えながら問題を三六〇度から考察していきます。聞き手の方も、自身で解釈する余地(遊び)が多く残されているため、問題への関与度が高まり、コミュニケーションにおける創造の場が生まれます。大企業などでは、上司が「柔軟に考えろ」と言いながら、その上司が論理一辺倒の人というのは珍しくありません。会社組織、官僚組織において上に行けば行くほど水平思考は難しくなります。マクルーハンが、「落伍者としての経営幹部」と指摘した事態です。現場を離れ、思考のための材料を欠いているのです。新しいアイデアは、垂直思考の統制が弱まった組織の末端でしか生まれません。そこはまた「新しい組み合わせのための資料」が豊富にそろっています。創造を必要としている現場では水平思考型人間は不可欠な人材と言えるでしょう。」

中澤豊「マクルーハン・プレイ」(グーグルブックス,第三章)

「ベイトソンが挙げている考案は、師が弟子の頭上に一本の棒をかざし、『この棒が実在すると言ったら、おまえを打つ。実在しないと言ったらおまえを打つ。黙っていたらおまえを打つ』と宣言する、というものである。まさにダブルバインドの典型である。これに対しどういう創造的な出口が可能だろうか?出口が創造的かどうかは弟子が行うメタコミュニケーションの質で決まる。たとえば弟子は、師から棒を奪いそれを折ってしまうことができる。もし師が、その行為が弟子の概念的=情熱的飛躍から生まれていると判断すれば、師はこの反応を良しとするであろう。学習Ⅲにおいて、人は学習Ⅱで身につけた習慣を変えることを学ぶ。我々をみな等しくダブル・バインドに追い込む分裂生成的習慣を一掃するのである。人はそこで、自分が無意識のうちに学習Ⅱを行う存在であることを自覚する。あるいは、学習Ⅱを制御しコントロールすることを覚える。学習Ⅲは学習Ⅱについて学習することなのだ。それは、自分のパーソナリティーの束縛から自由になることであり、かつてウィリアム・ベイトソンが真の教育に与えた定義である、『忘我への覚醒』へ至ることにほかならない。」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ」,268P

湯川秀樹さん(1907-1981)における創造性とは

湯川さんは創造の過程(創造性の発現の過程)において、「同定」というものが不可欠だと考えた。

この同定という概念を元に、同定理論をつくりあげ、創造性を説明しようとした。

同定理論とは

同定(どうてい,英;identify):・異なるもの(似ていないもの)を同じだと認識すること。

例:大きな林檎と小さな林檎は同じだと、単に認識することは同定ではない。林檎と月は似ていない、異なるものだが、しかし、両者が同じ法則(万有引力の法則)に従っている、というのは同定である。

同定と類推の関係

論理学において類推とは「二つの物事の間のある点の類似性から、他の点での類似性を推理すること」を意味する。例:犬も人間も哺乳類という点で類似している、それゆえに、犬も人間と似たような感情がある。

1:同定は類推と同義ではない。しかし、同定は類推によって可能になる。

2:類推の場合は「似ている(類似性)」を推理していくが、同定の場合は「同じである(同定性)」を推理していくことになる。単に似ているということだけではなく、さらに、どういう点が同じかということに気がつくことが本質的に重要だという。

3:似ているものを同じだと推理していくのではなく、似ていないものを同じだと推理していくことに同定の本質がある。

たとえば、あるアメリカ人がAという日本人を勤勉だったと認識したとする。その後、Bという日本人に会う。この際、AとBは日本人という点で似ていることから、さらにBも同じように勤勉だろうと推理する。似ているもの(日本人と日本人は似ている)を同じだと推理していくのは同定ではない。

同定は、まるで違うものを同じだと認識していく作業である。たとえば、エアコンと人体はまるで違う。しかし、どちらも温度を同じような仕組みで調節しているのではないか、と推測していく。あるいは、人体の仕組みをエアコンに応用できるのではないか、と応用していく。

「湯川秀樹博士は創造性における同定論(TheTheoryofIdentification)を説明するに当って、類推が創造性の発現として重要であり、それが古くから多くの人々によって認められてきたことを指摘されている。先ず類推には、二つのことがらの間に似たところのあることと、共通する部分のあることがあげられる。また類推はしばしば〝比喩”“隠喩模型等の思考様式をとるものである。Newtonはリンゴの落下と月の周期運動との間に、両者が同一の運動法則に従っていることを発見した。ところでリンゴの落下運動と月の周期運動との間には、直接的な類似性を発見することは極めて困難な問題である。Newtonは、それを速度、加速度、質量、力等の概念を媒介として、両者に共通する本質の解明に到達した。したがって、湯川秀樹博士は類推を同定(Identify)の中に含めて述べておられる。そこにおいて図形認識といったような人間特有の同定の仕方も亦人間本来の同定のプロセスに深い関係のあることを述べている。」

棚原健次「熱応理論の研究: 特に創造性の機能-構造を通して」,53P

「いずれにしても相当広い範囲に於て適応される原理というものを見つけること自身は、我々の合理的思考、あるいは実験し実証するという活動そのものではないわけです。それを越えているものであって、そのことが、先づひとつの創造性につながる大事な点です。とかく世の中では、科学というものをいわゆる実証された事実の積み重ねみたいに思っている人が多いのです。もし科学が実証された事実の積み重ねに過ぎないならば、それは殆ど価値はないものです。」

湯川 秀樹「科学と創造性」,2P

「同定理論は,創造性の発現に関する理論である。博士は,理論物理学の研究過程のなかで,創造性とは一体何であるのか,どうしたらば人間は創造性を発揮できるのだろうかと創造性の発現について問題を提起した。その背景には,科学技術の発達は人間の創造性の発現の結果であり,創造性こそが繁栄を続けていくための最後の拠り所であるという考えがあった。創造性とはなにか。この壮大な問いについて考えるために,創造性とはどのように創成されるのかについて,湯川博士は「同定」という概念をもって説明を試みている。」

川岸克己 「同定理論と自己非自己理論」,2P

「こまでをまとめると,同定とは,ふたつの物事に似たものを見つけることであるが,そのふたつの関係は,すでに似たものではなく,一見似ていないものであることが重要である。さらに厳密にいえば,似ているととらえるのではなく,同じだととらえることが同定の本質である。」

川岸克己 「同定理論と自己非自己理論」,4P

「リンゴと月は,「円いものという以外は似ても似つかない」というが,似ても似つかないというところをあえて同じであると同定することによって,同定は高度化する。高度化は,つまり回り道であって,その回り道とは,直感的な概念によって説明されるべきものではなく,さまざまな新たな概念を必要とすることである。同定は直接的な類似を発見することでもなく,同定によって何か創造性を有するものが直感的に得られるものでもないこと」

川岸克己 「同定理論と自己非自己理論」,5P

「ニュートンは,当初同定されるべき何かをはっきりとつかんでいたわけではないと湯川博士は考える。つまり,何と何を同定すればよいかを知ることはできないというわけである。そして,湯川博士は,ニュートンがその同定されるべき本質を「勘」によって知ったという。勘とはまた漠然とした物言いだが,勘というのはつまり,自らが予め想定することのできないものに何かがあると感じる力である。予め知り得ないものを知るというのは矛盾している。しかし,予め知り得ないものを知ろうとするのは矛盾だが,予め知り得ないものであるが故に,さまざまなふたつのものを同じであると結合させ続けようとする行為が,ここでいう勘のひとつの側面である。」

川岸克己 「同定理論と自己非自己理論」,5P

「確かに,類推は論理的に弱い推論形式である。しかしながら,その弱さが同時に予め知り得ないことを見出していく同定の強みとなる。論理性の弱さは,いわば予測不可能であるということでもある。さらにその予測不能ということは,新しい発見がそこに生まれてくる可能性をもたらすことでもある。」

川岸克己 「同定理論と自己非自己理論」,6P

以下、上記論文の孫引き

「「月」という言葉は月そのものと結びつけられている。遠い遠い古代の日本人が,月を見て,これを「つき」と呼ぶことにした。月という天体と「つき」という言葉とを「同定」(identify)したのである。それは多分,偶然的なむすびつけであったろう。」

(湯川秀樹「同定の理論序章」『創造の世界湯川秀樹自選集IV』,51P)

「創造性の発現の具体的な形は何かということについて,昔からよく言われているのは,類推という知的作用の活用です。類推といわれているものの中で,一番簡単な形は比喩です。譬え話です。」

(同「同定ということ」『湯川秀樹著作集4科学文明と創造性』,158P)

「創造論というのは,要するに類推ということから話がはじまる。類推以外のところに手がかりはないのではないかとわたしは昔から思っておりました。]

(同『私の創造論』p.10)

「類推が創造性の発現として機能するのは,今まで誰も気づかなかった類似性の発見としてである。それは一見まったく別と思われる,ふたつのもの,ふたつのことがらの間に,似たところがある,共通性があるという認識である」

(同「同定の理論序章」『創造の世界湯川秀樹自選集IV』p50)

「似ているというだけでなく,どういう点が同じかということに気がつくということが本質的に重要」

(同「同定ということ」『創造の世界湯川秀樹自選集IV』p79)

私のいう同定というのは,違うものを同じと思うということですね。同じものを同じと思うのは意味が

ないのでありまして,どこか違う二つのものを同じと思うということです。

(同「離見の見」『自己発見』p216)「ニュートンはリンゴの落ちるのを見て,なぜ月は落ちてこないのかと疑った。リンゴと月とは,まったく別物だと,それまでの人たちは考えてきた。ニュートンは両者の運動に共通するものを発見しようとした。」

(同「同定の理論序章」『湯川秀樹著作集4科学文明と創造性』p135

「ニュートンはお月さんとリンゴとを結びつけた,両方の類似性を見つけたわけではありますが,問題はどういう点で両者に共通性があると思ったか,つまり両者について同定さるべき本質が何であったかということが,決定的な問題であります。(中略)そうしたら何が同じか,何が同定されるべきか。ニュートンは,その時,同定さるべき本質をはっきりつかんだわけではない。しかし漠然とはしているが,何かを勘で知ったのである。その勘を,もっとはっきりした形にしなければならない。ニュートンがそこから出発して,結局において発見したものは何であったか。」

(同「同定ということ」『創造の世界湯川秀樹自選集IV』p8

「未知なものがあるということがわかっているためには,すでにわかっている部分がなければならない。既知という認識がなければ未知もない。わかっているということがわからなければ,わからないということもわからぬ。」

(同『創造への飛躍』p.147)

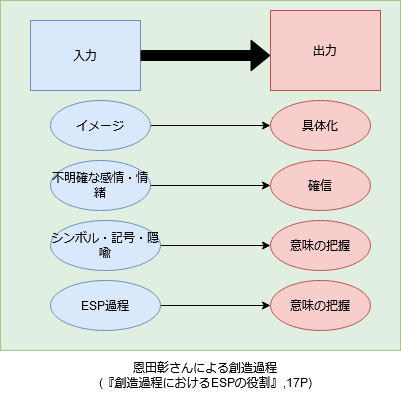

教育心理学者の恩田彰さん(1925-2015)における創造性とは

恩田彰さんにおける創造性:・新しい価値あるもの、またはアイディアを創り出す能力、およびそれを基礎づける人格特性

創造する能力(創造的技能・活動)と、人格(パーソナリティ)の両方とした点がポイント。

恩田彰における創造的思考:・直観的思考と論理的思考(分析的思考)の統合されたもの

直観的思考の6つの特徴

- 知覚的で受容的である

- 論理をもって筋道をたどらない

- 飛躍的である

- 同時的・全体的である

- 本質を把握する

- 結論的である

ESP(超能力)とは

恩田さんは創造的思考において、ESPが重要になってくるという。ESP(Extra Sensory Perception)とは一般に、予知や透視などの超感覚的知覚のことである。いわゆる超能力である。

これだけを聞くと怪しいなと思うが、しかしインスピレーションやイルミネーション、霊感、神のおつげ、直観、非合理的要素など、さまざまな言葉で創造過程において今までも多くの人に語られてきた。たとえばワラスも解明の段階では「ひらめき」が重要になる。

恩田さんはワラスにおける準備→検証過程を、「意識的な過程(現実的過程)」、あたため→解明の過程を「無意識的な過程」と表現している。

解明の状態は一種のトランス状態や催眠状態であり、注意が集中された無我の状態だという。アイデアが向こうからやってくるような状態であり、入眠時や出眠時にそうした状態になりやすく、ESPが生じやすいという。

インスピレーションやESPによって浮かんできたアイデアは、評価し、検証し、訂正されていく必要があるという。

得られたアイデアが論理的に正しいか確かめられたり、調査によって確かめれたり、役立つかどうか確かめられる必要がある。

こうした流れは、パースの言うアブダクションから演繹、帰納と進んでいく流れと類似している。ただし、ESPの場合はインスピレーションとは違い、験証が難しいという。

インスピレーションやESPによって浮かんできたアイデアは、評価し、検証し、訂正されていく必要があるという。

得られたアイデアが論理的に正しいか確かめられたり、調査によって確かめれたり、役立つかどうか確かめられる必要がある。

こうした流れは、パースの言うアブダクションから演繹、帰納と進んでいく流れと類似している。ただし、ESPの場合はインスピレーションとは違い、験証が難しいという。

「日本では,1960年代半ば頃から産業界からの要請を背景に創造性研究が行われるようになり,数年後に学校教育界において創造性教育の研究が始まったという3)。日本の創造性研究で知られる恩田は「創造性とは,新しい価値あるもの,またはアイディアを創り出す能力すなわち創造力,およびそれを基礎づける人格特性すなわち創造的人格である」と述べている」

佐々木宰「アジアの美術教育における創造性育成の可能性」,182P

「創造性(Creativity)とは何かという,創造性の定義および概念については,多種多様であるが,それらの中には,ひとつの共通した概念が存在すると考えられる。すなわち,I創造性とは,ある目的達成または新しい場面の問題解決に適したアイデイアや新しいイメージを生み出し,あるいは社会的・文化的に,または個人的に新しい価値あるものを作り出す能力,および,それを基礎づける人格特性である」とする恩田彰3)の説に代表されるものである。この定義・概念の中には,新しいアイデイアや新しいイメージを作り出す能力,すなわち,創造的技能(創造的活動)と,それを基礎づける人格特性(パーソナリティ)の2つの要素が含まれている。そして,創造的技能は,創造的思考力が重要な基礎となっている。」

伊賀憲子 「MSC創造的構えテストの作成」,39P

「ところで,創造性の定義・概念の,もう1つの要素である人格特性について,恩田4)は,その要因として「自主性・衝動性・固執性・好奇心・開放性・内省的傾向・純粋な心」をあげている。そしてさらに,創造性の人格特性の特徴について,次の8項目にまとめている。①自己統制(自己の心身,自己の感情の統制),②自発性(自分の意志で積極的に行動する傾向),③衝動性(心的エネルギーの強さ・意欲の強さ),④持続性(心的エネルギーの持続性),⑤探究心(知的探究心・新しい経験,成就の欲求),⑥精神集中力(1つのことに精神を集中する),⑦独自性(他の人とは違った考えや行動をする傾向),⑧柔軟性(いかなる環境や状況においても積極的に適応していく態度)の8項目である。」

伊賀憲子 「MSC創造的構えテストの作成」,40P

「恩田(1971)は、直観的思考の特徴を次のように述べている。それらは1知覚的で受容的である。2論理をもって筋道をたどらない。3飛躍的である。4同時的全体的である。5本質を把握する。6結論的である。つまり創造的思考は直観的思考と論理的・分析的思考の結合である。それは両思考の結合として捉えられている。」

棚原健次 「創造的思考類型と自発性に関する研究」,101P

「また創造過程はWallas,G.によると,1.準備(preparation)2あたため(incubation)3.解明(霊感,illumination,inspiration)4.験証(verifica-tion)の4つに分けられる。しかし、この4つの段階をはっきりと区別し,その順序を明確化することは困難である。その段階は相互に関連し、力動的である。しかし,これを現実的過程(意識して努力する過程)と非現実的過程(無意識的な過程)との2つに分けることができる。(A現実的過程準備→験証’B非現実的過程あたため→解明(→あたため→解明)これによるとESPは非現実的過程の解明に含まれる。それでは解明の状態はどういう特徴を持っているであろうか。いわゆる1種のトランスの状態であるが,必ずしも、ぼんやりはしていない,注意が集中された無我の状態である。また自発性(spontaneity),自律化(autonomy)を有する。すなわちアイデアが向こうからやってくる。音楽のテーマが聞えてくる。ESPのイメージが浮んでくるといった状態である。インスピレーションやESPが生じやすい時期に入眠時と出眠時がある。この時期は1種の催眠状態あるいは類催眠状態というべきもので、受動的であるが,ある程度覚醒意識を持ち,イメージを客観的に観察ができる。創造過程においては,インスピレーションがしばしば最後の段階に属することがある。しかしたいがいは,これで終りにならない。浮んできたアイデアは、評価し,験証し、または訂正される必要がある,えられたアイデアが論理的に正しいかどうか、思考によって確かめられる。また芸術や技術的発明では、そのアイデアが実際に役立つことが示されなければならない。これが験証の過程である。ESPもインスピレーションと同じく,その内容は思考によって確かめられ,調査によって確かめられなければならない。しかしESPの場合、験証が難しく,験証がほとんどできないとか、これを欠く場合もある。(2)創造的思考は,直観的思考と論理的思考(分析的思考)の統合されたものと考えることができる。この見方によると,ESPは直観的思考の大部分または1部に働くことが推測される。」

恩田 彰「創造過程におけるESPの役割」,16P

ロバート・スタンバーグ(1949~)における創造性とは

創造性:・斬新で(独創的で、予期しない)、適切な(有用で、適応性のある)成果を生み出す能力

創造性は何故必要なのか→個人レベルでは日常生活の現実問題の解決、社会的レベルでは新しい科学的発見、発明、社会的プログラム、新しい製品、サービス、雇用など。

鼎立理論とはなにか、意味

鼎立理論(ていりつりろん):・人の知能は分析知能、創造知能、実践知能という3つの知能から構成され、それらをバランスよく組み合わせることで、社会的に成功するために必要な「成功知」を獲得できるとする理論

とりわけ重要な知能は「実践知能」であり、実践知能とは、分析知能と創造知能の両方を適切に調整し、現実世界に適応する能力であるという。また、実践知能の測定方法なども提案している。IQ(分析知能)が高いからといって実践知能が高いわけではない、という調査結果が出ていることも興味深い。

「スタンバーグによれば,創造性は斬新で(独創的で,予期しない),適切な(有用で,適応性のある)成果を生み出す能力であるとされる。創造性は,幅広い領域における個人的レベルと社会的レベルの重要で広汎なトピックであり,個人的レベルでは仕事や日常生活の問題解決のために,社会的レベルでは新しい科学的発見,芸術的ムーブメント,発明,社会的プログラムにつながる可能性をもち,新しい製品,サービス,雇用を生み出す創造性の経済的重要性は明らかだという」。

佐々木宰「アジアの美術教育における創造性育成の可能性」,182-183P

「ロバート・スタンバーグ(R.J.Sternberg)は,IQ(知能指数)が予測できる知的能力の範囲はかなり限定的であり,現実世界の具体的問題にうまく対処する能力として実践知能(PracticalIntelligence)を提唱している.実践知能は,日常生活の現実問題を解決する能力であり,机上の問題解決ではない.」

山口高平「レクチャーシリーズ:「シンギュラリティと AI」[第 3 回] 実践知能| 多重知能のためのメタ AI アーキテクチャ」,985P

「スタンバーグは,この実践知能の分析をさらに発展させて,成功知のための鼎立理論という理論を提唱している.鼎立理論は,人の知能は,分析知能,創造知能,実践知能という三つの知能から構成され,これらの知能をバランス良く組み合わせることで,社会的に成功するために必要な知能である成功知(SuccessfulIntelligence)を獲得できるとし,成功知を獲得するために核となる知能が,分析知能と創造知能を利用しながら行動を決めていく実践知能だと説明している[スタンバーグ98].すなわち,分析知能は必要であるが,それだけでは前には進めないという意味で不活性知能であり,その一方で,創造知能とは,リスクを考慮しながらも一歩踏み出そうとする活性知能であり,この二つの知能を適切に調整し,現実世界に適応する知能が実践知能であるとしている。」

山口高平「レクチャーシリーズ:「シンギュラリティと AI」[第 3 回] 実践知能| 多重知能のためのメタ AI アーキテクチャ」,985P

社会学者の熊坂賢次(1947~)さんによる創造性とは

熊坂さんは創造性を「単なるパターンの多様性」だと定義している。

パターンを多く持っている方がより創造性があり、そうしたパターンを使い、実践でうまくいった場合、それは創造と呼ばれるという。

たしかに数学のみしか詳しくない人より、生物学と数学の両方に詳しい人のほうが「なにかを生み出しそうだな」という予感はする。しかし多くの分野に薄く手を出しすぎても失敗しそうな気もする。いずれかの分野を軸にしつつ、あらゆる分野に手を出し、関連付けていくほうが上手くいく気がする。

【熊坂】「僕にとって創造とは何かと言うと、もうぶち壊しのような発言だけど、単なるパターンの多様性だと思う。ある人がもっているパターンが五個だったら、六個持っている別の人の方が勝ち。そのパターンの多様性を考えて使って、その試行錯誤の結果、実践でうまくいくぞ、となった瞬間、それがクリエイションと呼ばれる、という簡単な考えなのです。」

井庭崇、他「社会システム理論」,224-225P

國藤進さん(1953~)における創造性とはなにか

國藤さんは創造のプロセスを以下のように分類している。

- 発見的思考

- 収束的思考

- アイデア結晶化

- 検証・評価

発散的思考とはなにか、意味

発散的思考:・そもそも課題は何かという点を明らかにし、その問題に関連ある知識を先入観なく収集し、現状の分析を行う段階の思考

自分自身の記憶、文献検索、インタビュー、フィールドワーク、サーチエンジンなどさまざまな手段を通じて情報を集めていく。この際、ブレインストーミングの4原則(批判厳禁、自由奔放、質より量、結合発展)に伴って収集していくことが重要であるという。ある意味で、この長い動画作成もその段階なのかもしれない。

収束的思考とはなにか、意味

収束的思考:・問題の本質を追求し、問題解決のための本質的仮説を発見していく段階の思考。最も苦戦する段階だという。

ここで詰めが甘いと、単に整理された仮説が量産されるだけで、検証に値するアイデアにまで結晶化しないという。

アイデア結晶化とはなにか、意味

アイデア結晶化:・複数の仮説のどれが最も根源的なものかを直感的に評価し、採択する段階。

形式知だけではなく暗黙知も動員するという。形式知とは一般に、文章や図解、数値などで客観的に表現できる知識である。

暗黙知とは一般に、個人の経験や勘に基づく、言語化出来ない知識である。暗黙知はポランニーにつながるものであり、関連性が気になる。

評価・検証とはなにか、意味

評価・検証:・ある仮説が採択され真であると仮定したら、どんな帰結が導けるか、何らかの実験計画あるいはシミュレーションによって検証することによって、採択仮説の統計的検定を行う段階。

人間の頭の中や、ノートの中で演繹させてみたり、あるいは実際に帰納しているか実験や観察をしてみたりする段階である。國藤さんの場合は、科学的・工学的方法を用いてシミュレートすることに特に重きがおかれている。

「創造的思考に関するワラスの有名なモデル「準備,あたため,ひらめき,評価・検証」に啓発され,「発散的思考,収束的思考,アイディア結晶化,評価・検証」からなる創造的問題解決のプロセスモデル[AI誌93]が提案され,このモデルの各プロセスを支援するツール(環境)を構築することが,一般に発想支援システムの研究といわれる.

発散的思考プロセスでは,そもそも課題は何かを明らかにし,その問題に関連ある知識を虚心坦懐に収集し,現状の分析を行う.知識収集のプロセスも,自分自身の内省的・経験的記憶の思い出しから始め,文献検索,インタビュー,フィールドワーク,サーチェンジンなどのあらゆる知識収集手段を通じて,与えられた課題の関連情報を,ブレインストーミングの4原則(批判厳禁,自由奔放,質より量,結合発展)に則って収集していく.

収束的思考プロセスでは,問題の本質を追求し,問題を解決する仮説を生成する.発散的思考プロセスで得られた膨大な関連情報を整理・統合するなかで,それらの奥に隠されている問題の本質を追求し,問題解決のための本質的仮説を発見していく.人間にとって最も苦心惨憔するプロセスで,一般に複数の仮説が生成される.なおここでの詰めが甘いと,単に整理された仮説の候補が多数生成されるだけで,検証するに値するアイディアにまで結晶化していないことになる.

アイディア結晶化プロセスでは,収束的思考プロセスで生成された複数の仮説のどれが最も根源的かを直観的に評価し(ときには,インスピレーションによって)採択する.このプロセスでは,形式知のみならず暗黙知まで総動員し,候補仮説(場合によっては,アイディアにまで昇華された洗練候補仮説)のなかから最も納得する根源的仮説を選定することが大切である.したがって,暗黙知を形式知に変換したり,暗黙知を暗黙知のまま相手に伝えるメディア環境の構築が大切である.

評価・検証プロセスでは,ある仮説が採択され真であると仮定したら,どんな帰結が導け,この帰結を何らかの実験計画あるいはシミュレーションによって検証することによって,採択仮説の統計的検定を行う.したがって,ここでは既存の科学的・工学的方法を利用し,問題向きの評価・検証支援ツールを研究開発することが主要課題となる。」

國藤 進「発想支援システム」,476P

高橋誠(1943~)さんによる創造性とは

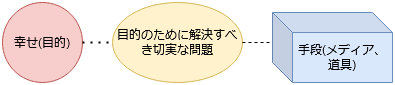

創造や創造性とはなにか

創造:・人が異質な情報群を組み合わせ統合して問題を解決し、社会あるいは個人レベルで新しい価値を生むこと

創造性:・ある目的達成または新しい場面の問題解決に適したアイデアを生み出し、あるいは新しい社会的、文化的(個人的基準を含む)に価値あるものをつくり出す能力およびそれを基礎づける人格特性

高橋さんは「創造性」を「創造的な可能性」とも表現している。

問題を事前に発見する能力、予測能力、粘り強く挑戦する態度など、さまざまな要素を含めた多義的な定義として用いられている。

そもそも問題発見・問題解決における「問題」とはなにか

問題:・期待と現状との差

高橋さんは問題を「期待と現状との差」として定義している。

また、問題への解答が単一の場合と、複数の場合があるという。そして、創造的問題は多数(複数)解答の問題に主に属しているという。

- 問題への解答が単一の場合の類似概念:明確に規定されている問題、学校問題。

- 問題への解答が複数の場合の類似概念:明確に規定されていない問題、社会型問題。

たとえば1+1はいくつかという解答は基本的に単一だが、部下にどうアドバイスしたらいいかという解答は複数考えられる。テンプレートのもののようなものはなく、その場その場の文脈による。

発生型の問題と、発見型の問題とは、意味

高橋さんは問題を2つに分類している

- 発生型の問題:天災のように予測しにくいもの。

- 発見型の問題:経済現象のように、ある程度予測できるもの。

たとえば、絵が上手くなるためにはどうしたらいいか、と問いをたてていけば、将来ぶつかる問題を予測することができる。

発生してから慌てて考えるよりも、あらかじめどんな問題が生じるか予測する力が重要だという。

たとえば、店の商品が盗まれてからではなく、盗まれないようにはどうすればいいかと先に問題をたてて行くイメージ。

「問題とは、『期待と現状との差』と定義できます。この差をなくし期待を実現したら、問題を解決したことになります。問題には『発生型と発見型』の二種類があります。発生してから慌てて解決策を考えるのではなく、あらかじめ問題を発見するように心掛けたいものです。問題解決には『問題意識を持つ』ことが大切です。そして、その解決が新しい価値を生むものであれば、それが創造的問題解決といえます。」

高橋誠「問題解決手法の知識」,14P

「ミンスキーという学者は、問題は二つに分類されるといいます。『明確に規定されている問題』と、『明確に規定されていない問題』。言葉の使い方がちょっとわかりにくいのですが、意味するところは次のようなことです。『明確に規定されている問題』とは、◯✗問題のように2つのうちどちらかが正解という問題です。一方『明確に規定されていない問題』とは、回答が多種多様にある問題のことです。大学入試の試験問題で、知能テストの問題などは、答えは唯一のものが多く、前者のタイプの問題です。一方、私たち会社や家庭などで直面する問題は、後者のタイプのものが圧倒的に多いといえます。言い換えれば、学校で出される問題というように考え、『学校問題』と『社会型問題』とでもいえそうです。……本書で扱う問題解決手法とは、この多数解答の問題、言いかえれば、創造的問題を解決するための技法のことをさします。」

高橋誠「問題解決手法の知識」,17P

「次に『創造性』というのは、『創造的な可能性』と考えられます。ですから個人でいえば創造性のある人とは、創造する可能性をもった人といえます。問題を解決するためには、どうしてもこの創造性は欠かせないし、企業もその能力を最も必要としているわけです。問題を事前に発見する力、問題解決に際し多角度でヒントを探し出す力、そして解決のためにねばり強く挑戦する態度。『創造性』という言葉には、思考力から性格、態度と言った全人格的な可能性が含まれます。ですから真の問題解決者には、創造性は絶対に欠かせません。」

高橋誠「問題解決手法の知識」,24P

「『発生型問題』の典型的なものには、天災のように予測しにくいものです。……『発生型問題』というのは、予測型問題とでも名付けられるもので、あらかじめ未来を予知して見つけ出す問題をさします。ですから、問題解決者にとってまず大切な能力は『問題発見力』といってもよいといえましょう。……新しい問題を発見することは、言いかえれば未来の予測です。予測で一番大切なのは『何か気になる』とか『何かありそうだ』といった『感じ』だといえます。アメリカの心理学者ギルフォードは『創造力のある人』の素養の第一番に『問題に対する敏感さがある』をあげています。ということは、『創造力のある人』は『予測力のある人』ともいえそうです。『未来をはさむ現在』といったのは未来学者のピエール・マッセですが、私たちにとって未来に起こる問題は、すべて現在の中に隠されているのです。ですから、我々は問題を、現在起きているさまざまな現象の中から、できる限り早く見つけ出すよう努力すべきです。何よりも、問題の発見が問題解決にとって最も大切だと考えるべきです。」

高橋誠「問題解決手法の知識」,19P

川喜田二郎さん(1909-2009)による創造性とはなにか

創造や創造性の定義

創造(英;creation):・なすに値する切実なものごとを、おのれの主体性と責任において、創意工夫を凝らして達成すること

他にも多くの言葉で創造や創造性は言い換えられている

・創造性とは、現状を打破し、つねに新しい状態に変えていくこと。

・創造とは、「ひと仕事やってのけること」であり、創造性とは「ひと仕事やってのける能力をもつこと」。

・創造とは、問題解決であり、創造性とは問題解決の能力である。

「このように、創造とは何かを、観念的でなくとらえれば、それは『ひと仕事やってのける』ということで、創造性とは『ひと仕事やってのける能力を持つこと』であると言える。……その違う言い方のなかのひとつで多少奇抜なものが、『創造とは問題解決なり』であり、『創造性とは問題解決の能力である』ということである。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」74P

「では、創造性とは何かというと、現状を打破し、つねに新しい状態に変えていくことで、その最も代表的な例は新陳代謝であろう。外からつねに新しいものを取り込んで同化し体を作り変えていかないと、身体の保守すら維持できないというのが、それである。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」75P

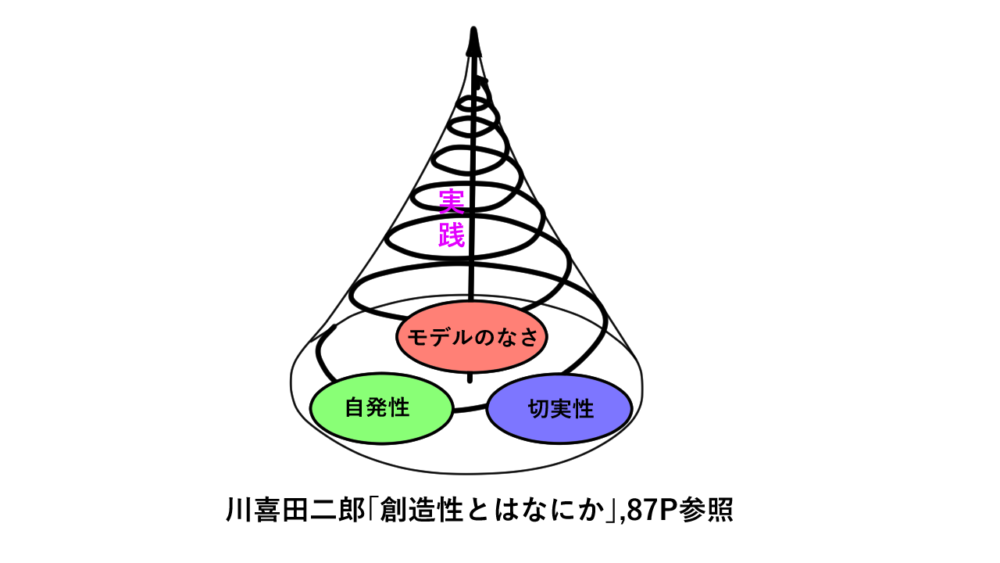

川喜田二郎さんの「創造性の三カ条」とは、意味

- 自発性:その仕事を自発的に行えば行うほど、そこには創造的と言いたい何かがあることの証になる。

- モデルのなさ:その仕事をやるのに、こうすればできるに決まっているというモデルとかお手本がなければないほど創造性の証になる。

- 切実性:その仕事をやることが冗談や酔狂ではなくて、自分にとって切実であればあるほど創造性の証になる。

基準を満たしていれば満たしているほど、創造性が高いということになる。

川喜田さんによると、創造性の三カ条は「実践」なしに解釈すれば矛盾するという。

たとえば、切実性が高ければ高いほど、ひと仕事をやめるわけにはいかず、自発性と矛盾する。

しかし、こうした矛盾の解消は「実践」の中でのみ解消しうるという。一般論として、こうすれば創造になる、というような決まりきったものではない。具体的に、ある独自的・個性的な状況のものとで、実践の中で行われていくものだという。

「すると最後には、われわれがやる仕事ひと仕事が、どれだけ創造的であるかは、次のような三カ条の条件を、できるだけ高度にそろえていることが必要だとわかってきた。

第一条は『自発性』ということである。つまり、その仕事を自発的に行えば行うほど、そこには創造的と言いたい何かがあるということである。

第二条は『モデルのなさ』ということである。つまり、その仕事をやるのに、こうすればできるに決まっているというモデルとかお手本がなければないほど創造的だということで、もちろんマニュアルなどはまったくない仕事である。

第三条は『切実性』ということである。つまり、その仕事をやることが冗談や酔狂ではなくて、自分にとって切実であればあるほど創造的になるということである。

この三カ条をできるだけ高度にもっている『ひと仕事』ほど、それは創造的な行為であるという結論になった。

」

川喜田二郎「創造性とはなにか」84P

「──この創造性の三カ条は、何らの実践なしに解釈すれば、相互に深い矛盾を起こすという論理に陥る。しかし、その矛盾を起こしうる創造性の三カ条をあえていっぺんに呑み込んで実践すれば、その実践的行為のなかで矛盾は解消しうるのである。それこそが、創造的と言うに値するのだということである。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」86P

「だから矛盾対立の解決は、実践以外にはないのであって、それを抽象論のほうが高尚であると思う気風のある日本のインテリは、実践がなくて合理的に解決するというくだらないことを言うから、日本では創造ということはわかりにくいのである。このように創造というものは、本来、実践を離れてはありえない。そして、実践とは言うまでもなく具体的な行為なので、必ずあるとき、あるところという固有の状況・条件のもとに行われるものであって、一般論としては成り立たないものなのである。これは独自性、あるいは個性的状況と言うべきもので、創造を考える上ではけっして切り離すことができないものであると言え様。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」88P

固有技術と問題解決の違いとは

固有技術:・専門の知識・経験・技術のこと。

たとえば数学の方程式を覚えたり、経理の仕方を覚えたり、ゲームのルールを覚えたり、田植えの仕方を覚えたりすること。

問題解決:・どんな仕事がまいこんできても、一応なんとかできるという能力

川喜田さんの例では、スキーの直滑降の技術は固有技術だが、急に子どもが飛び出してきた時どうすればいいのかというような問題は、問題解決についての柔軟性に属するという。たしかに教わっていることしかできない人間が創造的であるとはイメージしにくい。

創造とは「ひと仕事をやってのけること」であり、この「ひと仕事」は右手に固有の技術、左手に問題解決学の両方を備えている必要があるという。

ある状況のときはAパターンというような、容易に予測できる合理的なものが固有の技術だとすれば、問題解決はある状況のときはAパターンとBパターンを組み合わせて、その場その場で柔軟に考えていくようなイメージ。

「私たちは子どものこときから大人になるまで、生活での仕事のやり方の一般論を、誰かから教えてもらうということがないというのが普通である。ところが実際には、やる仕事がいろいろある。だから、そこは見よう見まねで、いろいろ創意工夫を凝らし、本を読むとか人から聞くとか、その仕事に関係のあることを勉強して、何とかごまかしてきている。では、そんないいかげんなことで、ともかくもなぜできたかというと、何か先例があって、それを習ってきたからである。これがひとつも専門分野の仕事になると、その分野の知識経験を豊富に持つということになる。だから、大学でも専攻を選ぶことになると慌てて、どの学部・学科へ行くか、どのコースを選ぶかということになる。では、大学がなかった昔はどうだったかというと、百姓で言えば親代々の農地を継ぐとか、あるいはどこかの商家へ丁稚小僧に入って、専門の知識・経験・技術をマスターしたのである。これを私はその領域固有の、という意味で『固有技術』と呼んでいる。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」64P

「そこで、そのような固有技術は、スキーで言えば直滑降の技術のように、必要には違いないけれども、それだけでは、たとえば目の前に立木が現れたら衝突するのか、また子どもが飛び出してきたら、抱き合い心中するのかということになる。そうすると死にたくなければ、その手前で意図的に転ぶよりほかに方法がない。ところが回転技術を身につけておれば、立木や崖が眼前に現れても、雪煙を挙げて回転してよけながら、自在に進むことができる。これは固有技術の問題ではなく、問題解決についての柔軟性であり、教養によるものである。私は、これは固有技術ではないのでなんと名前をつければいいのか、まだ結論を出していないが、堅苦しく言えば『一般問題解決学』、あるいは、たんに『問題解決学』ということである。したがって結論を言うならば、変化の激しい時代になればなるほど、右手に固有技術、左手に一般問題解決学と、この両方を兼ね備えたら自由自在ということになる。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」67P

創造の過程とは

・渾沌、矛盾葛藤、本然という経過だという。

混沌:・何が何だかわからないという状況。何が問題で、何が悩みの種かということすら、まだ漠然としていて掴めない。いっさいがもやもやとしている状況。

本然:・矛盾葛藤を解決した状態

「創造のいちばん初めには、何が何だかわからないという状況がある。何が問題で、何が悩みの種かということすら、まだ漠然としていて掴めない。いっさいがもやもやとしている状況。これ私は『渾沌』と呼んでいる。創造は、この渾沌から出発するのである。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」90P

「つまり、渾沌のなかから自己という主体の意識が生じ、次に出会いがあり、そこでの関心の発生から矛盾葛藤が起こるので、その結果、これを何とかしなければならんということで、順調に事が運べば解決に至り、場合によっては挫折することもある。この矛盾葛藤を解決した状態、……を『ほんねん』と呼ぶことにしよう。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」92P

「……詰めて言えば、『渾沌→矛盾葛藤→本然』で、これが創造における問題解決の実際の経過であると思う。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」93P

「ここであらためて、創造的行為の内面世界とデカルト的図式との違いをはっきりさせておくと、私の考えでは、渾沌が出発点で第一段階、それから矛盾葛藤を含むごちゃごちゃとしたところだ第二段階、そして光明の世界である本然が第三段階であるのに対して、デカルトのほうは第一段階を飛ばしてしまって、『われ思う、故にわれ在り』とごちゃごちゃした問題を分析と推論の方法で解くように、いきなり矛盾葛藤のなかへ入り込む。そして、本来それが自然である『本然』の状態ではなく、他者を征服した形で機械論的な帰結を最終段階として置く、あくまでもエゴが中心となる図式である。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」98P

「そして、荘子のような諦めは許されないこと、そしてデカルト的パラダイムによる分析と推論では問題の解決はつかないこと、したがって新しい創造的行為が必要であることが誰の目にも明らかになりつつあるのである。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」100P

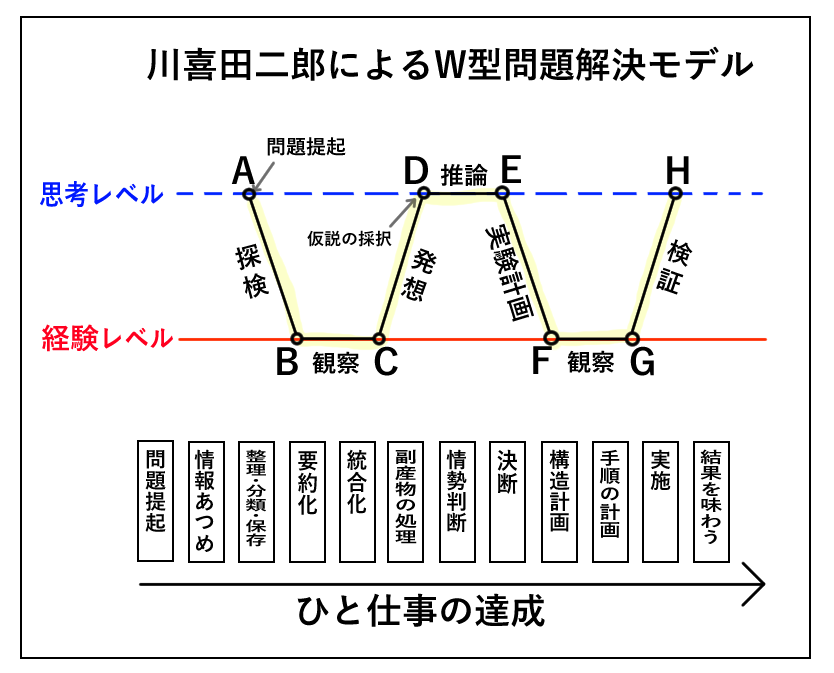

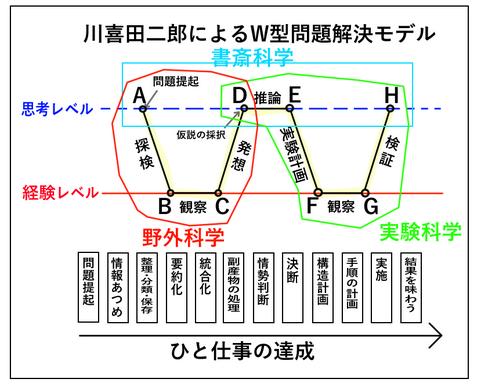

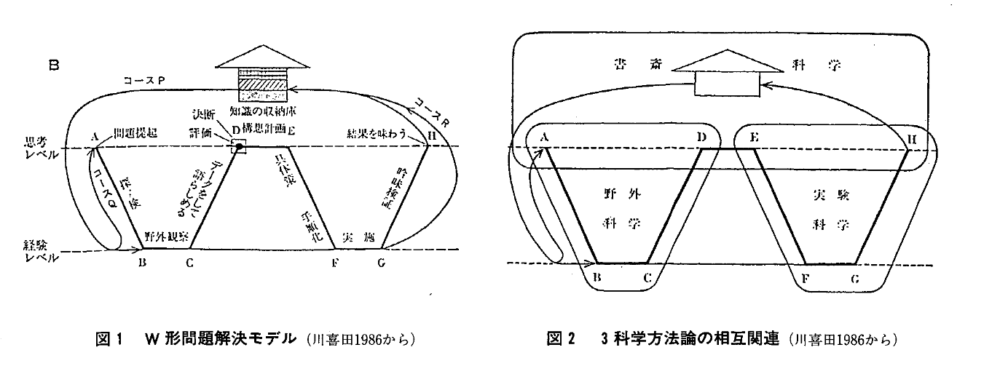

W型問題解決モデルとはなにか、意味

創造(ひと仕事)がABCDEFGHの過程として表現されている。

A-B-C-Dが「判断」であり、Dが「決断」であり、D-E-F-G-Hが「執行」である。ひと仕事はこのように、判断→決断→執行からなる。

W型モデルのポイントは、「思考レベル」と「経験レベル」を区別した点にある

AーD-E-Hのラインが頭の中の活動であり、BーC-F-Gのラインが体験的な活動である。創造は思考レベルと経験レベルを行き来する形で形成されていく。マートンの中範囲の理論を思い出させる。

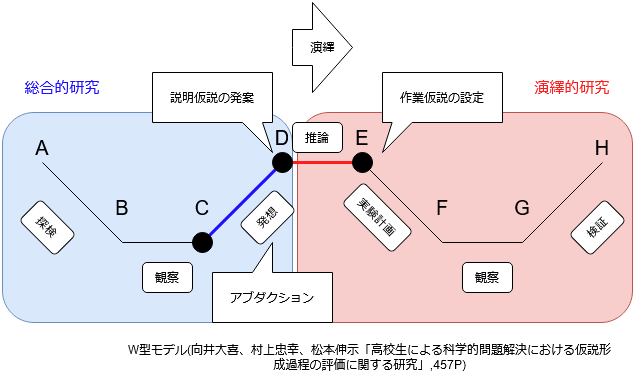

補論:アブダクションとW型問題解決モデル

・化石の発見のケースで考えてみる

(驚くべき事実)魚の化石が陸地で発見される

(説明仮説)もしこの陸地一帯がかつて海だったのならば、この陸地に魚の化石がある理由に納得がいく。

(作業仮説)もしアブダクションによって提案された説明仮説が真であるとすれば、この陸地一帯には他の魚や貝の化石も見つかるはずである、と予測を導き出す。

このようにアブダクションを通して考えていくと、マートンが言う「小さな作業仮説」の意味がすこし理解できていく。

社会調査ではなんの仮説もなしに調査(演繹・帰納)が行われるわけではなく、ちょっとした仮説(アブダクション)が先にあり、それに合うようなデータを見つけていくことだといえる。なんの手がかりもなしにデータを見つけたり解釈することは出来ない。もちろん、データから仮説がひらめく場合もある。

詳細はマートンの記事に

【基礎社会学第三十四回】ロバート・K・マートンの中範囲理論とはなにか

「また山口・田中・小林(2015)によると,アブダクションとは,ある事象を説明する説明仮説を発案する推論過程である。そして山口らはその推論過程を,「驚くべき事実の観察」→「説明仮説の発案(変数の抽出)」→「作業仮説の設定」という3過程でまとめている。作業仮説とは,具体的な作業を伴った仮説であり,仮説を説明仮説・作業仮説の2種類に分けていることが,山口らが示す過程の特徴である。W型モデルにおける「仮説の設定」について,この「仮説」がどちらに当たるのかは,明確に示されてはいない。しかし川喜田はD→Eの過程を,何らかの仮説が採択され(D),もしこの仮説が正しければ事態はこうなるはずだ(D→E)という推論として説明している(川喜田,1967,pp.23–24)。すなわち,Dは説明仮説,Eは作業仮説の成立段階である。よって山口らの示す3過程は,総合的探究からアブダクションによる説明仮説の発案(C→D)を経て,推論による作業仮説が成立する(D→E)ことを表していると解釈できる(図2)。」

向井大喜、村上忠幸、松本伸示「高校生による科学的問題解決における仮説形成過程の評価に関する研究」,457P

書斎科学、実験科学、野外科学とは、意味

書斎科学:・現実の経験レベルに触れなくて済む思考レベルの部分。演繹的。論理学や数学など、紀元前からある古典的な学問。A-D-E-H。

実験科学:・17世紀にデカルトやベーコンなどによって発展した領域。帰納的。E-F-G-H

野外科学:・20世紀に発展しようとしている領域。たとえばパースによる発想法(アブダクション)や川喜田さんのKJ法、ブレインストーミングなど。A-B-C-D。

「そこで,創造性が人間にとり根源的重要性を持っているのなら,何はおいても問題解決という人間行為の基本的構造を明らかにせねばならない。私はそれを追求し,図1のようなW形問題解決モデルというものを得た。そうして,非常に多くの人たちから,賛成の声を頂いたのである。このモデルをもっと簡潔に要約すると,結局〔判断→決断→執行〕となる。すなわち,「判断」とはある課題につき総合的な情勢が「判る」ということである(図1のA→B→C→D)。これに対し「執行」とは,判断の結論を受けて「手を下す」ことである。もうすこし詳しくいえば,計画し実施し結果を吟味検証することである(D→E→F→G→H)。そして「決断」とは,判断と執行の接点で,なすべきかなさざるべきか「肚をきめる」ことなのである(図のD点にあたる。)。ところで,AからHまでを完遂することを,私は「達成」と呼ぶことにし,その体験を「達成体験」と呼ぶことに定めた。達成とは,日本の庶民が昔からいう形容では,「ひと仕事をやってのける」ことに他ならない。」

川喜田二郎 「野外科学と創造性教育への道」,103P

「まず第一に学問らしくなったのは,〔A→D→E→H〕という,現実の経験レベルに触れなくてすむ思考レベルの部分と,知識の収納庫をなす部分である。すなわち推論と演繹的思考ですむ学問は,論理学や数学その他として,西暦紀元前数世紀,あるいはそれ以前から発達していた。シュメール・ギりシア・インド・中国,みなそういう遺産を示している。また図書館は,粘土板と模形文字とはいえ,やはり西紀前数世紀,アッシリアのアッシュルバニパル王が作っていた。これは知識の収納庫の初期的試みで,その系譜はついに現代の図書館やコンピュータまでつながっている。こういう古典的な学問を,私は「書斎科学」と呼んでみた。それに比べると,実験科学は〔E→F→G→H〕の部分であり,これははるかに若い。ギリシアの科学とかレオナルド・ダ・ビンチなどという早熟なものを除けば,近代科学の潮流の源をなすもので,せいぜい17世紀にデカルトやべ一コンで自覚的になり,本格的には18世紀後半の産業革命以来といってよいのだろう。これは明らかに西欧近代文明がイニシャティブを取った。そうすると,W解決の中で本格的に科学の方法論として自覚されていないのは,もはや〔A→B→C→D〕の部分,すなわち「判断」の部分だけになってしまった。この部分は「野外科学」と呼ぶのがふさわしいと,私は1967年に提唱した。以来その主張は一貫して現在に至っている。」

川喜田二郎 「野外科学と創造性教育への道」,104P

KJ法とはなにか、意味

KJ法:・KJは川喜田二郎の略称。紙片に書いたアイディアや情報をグルーピングすることで、新しい着想やまとめを可能にする方法。創造の過程の主に前半(野外科学)において役立つ。

・ざっくりした手順

- テーマを決める

- アイデアを出す

- カードをまとめる

- 各カード群にタイトルをつける

- 上位グループにまとめる

- 作図してまとめる

「これは、さまざまな現場データや情報、いろいろな人のバラバラな意見をカードに記入し、データのもつ意味をくんで、内容が本質的に似たものを集約し、そこから新たな仮説を発見しようとするものです。……①テーマを決める。……②アイデアを出す。……③カードをまとめる。……④各カード群にタイトルをつける。……⑤上位グループにまとめる。⑥作図してまとめる。」

高橋誠「問題解決手法の知識」116-119P

「KJとは川喜田二郎の略称.同氏によって発明された小集団による問題解決の技法の一つ.一言でいえば,小紙片に書いたアイディアや情報をグルーピングすることで,新しい着想やまとめを可能にする方法である.それぞれの過程でメンバーが深く参加することによって,創造も可能になり,考え方だけでなく感じ方,行動など態度変容にも有効である.」

中川 米造「KJ法」,425P

創造的行為の本質とは

Q 創造的行為を達成したときの人の心に、どういったものが生み出されるのか

愛と畏敬

川喜田さんによれば、創造的と思えるような体験をしたとき、「俺が生み出したのだから、これは俺のものだ」というような所有の感覚が決して生じないという。

愛を言い換えれば、「自分が生み出したものとの間に強い連帯感」を抱くという。例えば登山において「征服した」という気持ちより、「やあ、今日はどうだい」とその山にまたいいたくなるような、深く結ばれている感じがあるという。

「創造的行為の内面、それも非常に深いところに宿っている不可思議な何かに導かれているのではないかという気持ちは、創造的行為を達成したときの人の心に、自ずから愛と畏敬の念を生み出すものである。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」,114P

「また、自ら生み出したものではあるが、自分の所有と思わぬどころか、むしろ畏敬の念を抱くものでもある。生み出されたものが傑作であればあるほど、自分が作り出したものであっても、畏敬の念を抱くということである。しかも、この感覚は偉い宗教家や哲学の大先生だけがわかるものではなく、じつは、ごく普通の人々のなかにあるものである。私は、それが創造的行為というものの本質だと思っているのである。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」,115P

「では、結論は何かというと、これを言葉で表現することはたいへんむずかしいのであるが、創造的行為というものは、自分でも犯すことのできない、何か畏敬の念を抱かざるをえないようなものを、そこから生まれ出たものに対して感じるものであって、同時に、深い愛を抱くものである、と私は思うのである。言葉を変えれば、自分が生み出したものとの間に強い連帯感を抱くものであり、それによって自分自身が変わっていくのを感ずるのである。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」,118P

天命と絶対感

・創造は「天命と絶対感」に基づいて行われる

川喜田さんは「自分は全体への価値の創造に寄与しているんだという感覚がないと救いがない」という。

全体状況の中でそうせざるをえないというような天命と絶対感が重要であり、そうしたやらざるをえないというような状態はむしろ「主体的」といえるという。

ウェーバーのいう「天職」に近いのかもしれない。

「──あそこに森があった、ここに川があった、ここに川があった、あそこで人に会ったとかいうさまざまな状況で、それも、その一つひとつの状況ではなくて、そのすべてを包括した全体状況のなかで自分がそうせざるをえなかったという絶対感があるということである。これが全体状況の底に徹してこそ、絶対感のある行動で全体への価値の創造に寄与できるということである。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」,121P

「つまり、何かカケラでもいいから無意味ではない有意義なことを自分自身に言う。自分は全体への価値の創造に寄与しているんだという感覚がないと救いがないということである。そして、こういう方向で考えていくと、当然、天命と絶対感という問題が出てくるのである。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」,125P

「主体性については、よく人に強いられてやるのは主体的ではないと言われるが、それは一般論であって、本当は全体状況が自分にやれと迫るから、やらざるをえないというほうが、じつは真に主体的だと私は思うのである。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」,127-128P

「言葉を換えて言えば、状況全体がわからない人間、その部分部分だけを大写しにしてから受け取れないような人間には、天命は聞こえてこないということである。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」,128P

ふるさと

・創造は「ふるさと」を生む

自分が最も創造的に行動したそこが「第二のふるさと」になるという。

過去において、子どもの時代においても何かに全力で熱中し、創造的行為を行っていたからこそ「(第一の)ふるさと」と思えるようになる。こうした過去のふるさとだけではなく、これから未来に向けて、何か創造を行えば、そこがふるさとになる。

ふるさとは「場」としても言い換えられている。

創造によって客体を創造し、さらに主体も変わっていく。川喜田さんによれば、一方的に客体だけを変えるようなものは創造ではないという。

主体と客体だけではなく、さらに「場」も新たな価値を付与されて生み出されていく。場への愛や連帯感が生まれ、こうした「創造愛」が累積していくと、そこに「伝統体」が生じるという。場がもっと大きくなれば、世界全体との連帯感、「参加する意識」は生まれるのか。

「これは何かというと、人間というものは、自分が最も創造的に行動したそこ──そこで何かビューティフルなことを達成したときには、そこが第二のふるさとになるということである。さらに同じような達成体験があれば、そこも第三のふるさとになる。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」,150P

「つまり、『ふるさと』とは、自分の人生で一度しかなかった『あそこ』しかないという見方が一般的には最も多いのである。……結論を言うと、『ふるさと』とは、子どもから大人になる途中で、子どもながらに全力傾注で創造的行為を行ない、それをいくつか達成した、そういう達成体験が累積した場所だから、『ふるさと』になったのだということである。したがって、子ども時代の時点に身を置いてみると、それは『未来』という未来向けの矢印で、その[→未来]向けの矢印の累積したところが、いつまでも離れ難いふるさとになったことが真実である。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」,148P

「では、創造的行為において『客体』と『主体』の双方が創造されるだけかというと、その行為を通じて主体と客体とは、ひじょうに深い『愛と連帯感』で結ばれるのである。創造的行為が達成された当座は、きわめてホットな愛であり、ときがたつと連帯という形で落ち着く。しかも、主体と客体が創造されるだけではなく、その創造が行われた『場』もまた、新たな価値を付加されて生み出されるのである。したがって、ひとつの創造的行為が達成された場合、そこには『主体』と『客体』と『場』の三つが生み出されるということで、その『場』というものが、第二の、そして第三の『ふるさと』となるということである。強烈な創造的行為の場合は、ただ一回の体験だけでも、その場が、ふるさと化するものである。すると、その創造的行為に繋がった人々は、また顔を合わせたがる。──いわゆる同窓会化である。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」,155P

「ここで、伝統体の思想と創造愛の原理についてまとめると、その出発点は創造的行為である。二度とは来ない、ある独自的な状況のなかで自分が探求をしなければならないとの絶対感が生まれる。その創造的行為の達成によって、主体と客体と創造が行われた場への愛と連帯の循環──私が、『創造愛』と名づけたものが生まれてくる。これが創造愛の原理である。この創造愛が累積していくと、そこに伝統体が生じるのであり、これが伝統体の思想である。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」,162P

「したがって、私は創造と愛の循環しながらの累積的発展という考え方を、とりあえず創造愛と名付けたのである。」

川喜田二郎「創造性とはなにか」,164P

アリストテレスの宇宙

「ふるさと」を聞いて思い出すのが、ジャン・ピアジェの「子どもは最高七歳くらいまで、アリストテレスの宇宙に生きている」という発言である。

モリス・バーマンは、大人になっても、情感のレベルではアリストテレス主義者になりうるという。「なぜものは床に落ちるのか」という問いに対して、子どもは「そこがものの居場所だから」とこたえるという。今の大人は、そのように答えないだろう。論理的でも常識的でもない。しかし、情感のレベルでは、同意できるのかもしれない。何かに熱中しているとき、そこが自分の居場所となる。そこが広がっていけば、すべての場所が居場所となり、結ばれ、人は虚しくならないのかもしれない。

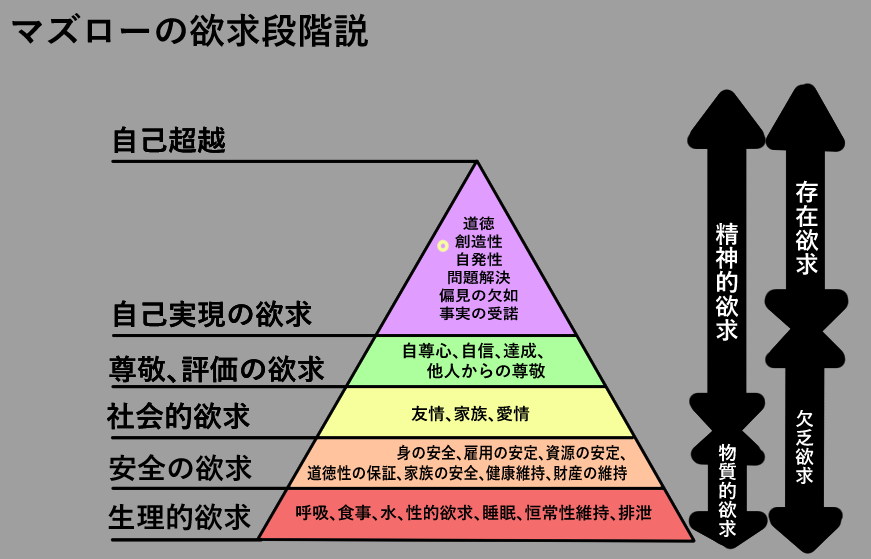

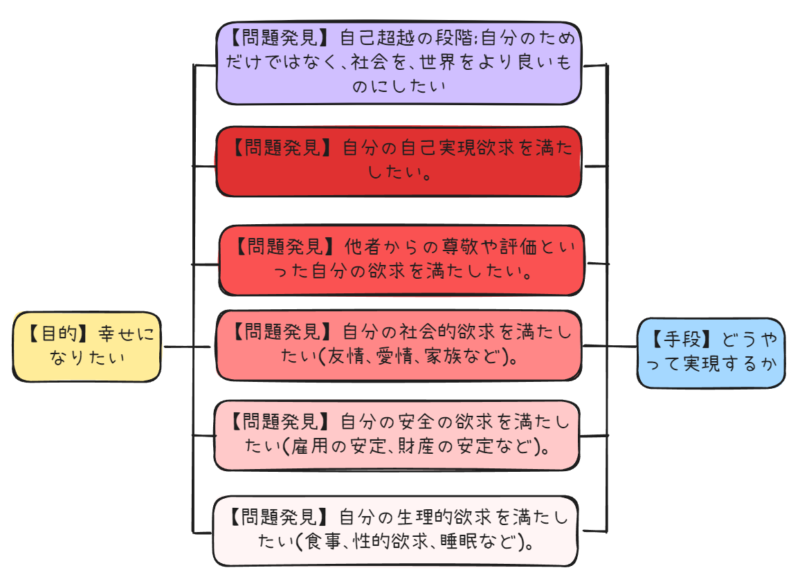

アメリカの心理学者、アブラハム・ハロルド・マズロー(1908-1970)による創造性とは

・欲求段階説で知られている

まずは欲求段階説を説明していく

マズローの欲求段階説とはなにか、意味

欲求段階説:・人間の持つ主要な欲求として、生理的欲求、安全の欲求、所属と愛の欲求、承認の欲求、自己実現の欲求、という5つの欲求を挙げ、この順に下から階層をなし、この順に発達が進行し、下位の層の欲求が満たされることによって上位の層の欲求が発達していく、とするもの。

欲求の発達論やモチベーション論として知られているらしい。軽く触れていく。

・創造性が「自己実現」の段階にきているのがポイント

「自己実現に関するマズローの理論の中でよく知られているのは、いわゆる「欲求階層説」である。これは、人間の持つ主要な欲求として、生理的欲求、安全の欲求、所属と愛の欲求、承認の欲求、自己実現の欲求、という5つの欲求を挙げ、この順に下から階層をなし、この順に発達が進行し、下位の層の欲求が満たされることによって上位の層の欲求が発達していく、とするものであり、自己実現の欲求が最上位の欲求として位置づけられている。この理論は、欲求の発達論として、また経営学の基礎となるモティベーション論の1つとして、多くの人に知られている。」

石田潤「マズローの自己実現論の全体像について」,33P

マズローの自己実現とはなにか、意味

自己実現:・才能、能力、可能性を十分に用い、開発していること。

具体的には以下のような特徴をもつ。

現実をより有効に知覚し、それと快適な関係を保つこと、受容、自発性、問題中心的、超越性、自律性、評価が絶えず新鮮であること、神秘的経験、共同社会感情、対人関係、民主的性格構造、創造性等。

創造性はその一つであるが、ほとんど同義として用いられることもある。また、自己実現を通して創造性が達成されるとしている。

ニーチェ「汝自身たれ」との関連も面白い。

「マズローは、自己実現について「自己実現を大まかに、才能、能力、可能性をじゅうぶんに用い、また開発していることと説明しておこう。このような人々は、自分自身を完成し、自分のできるかぎりの最善を尽くしているように見え、ニーチェの「汝自身たれ」という訓戒を思い起こさせる。彼らは自分たちの到達できる最も高度の状態へ達し、また発展しつつある人々である。」……」

石田潤「マズローの自己実現論の全体像について」,34P

具体例は石田潤「マズローの自己実現論の全体像について」35~36Pより抜粋

特別才能の創造性と自己実現の創造性とは、意味

特殊才能の創造性:・芸術家や科学者、発明家といった天才型に属する創造性のこと。所産を伴うような創造性。夏堀睦さんによれば、「社会にとっての新しさ」に対応している。

自己実現の創造性(英;Self Actualizing Creativeness):・所産を伴わなくとも一種のユーモアの雰囲気でなにかを創造的に行おうとする傾向のなかで現れてくる創造性。夏堀睦さんによれば、「個人にとっての新しさ」に対応している。

「マスローの創造性理論では、芸術家や科学者、発明家といった天才型に属する「特別才能の創造性」と、所産を伴わなくとも一種のユーモアの雰囲気でなにかを創造的に行おうとする傾向のなかで現れてくる「自己実現の創造性」を区別する(Maslow、1964)。この区別は前述の創造性における「社会にとっての新しさ」と「個人にとっての新しさ」の2側面にそのまま対応していると思われる。マスロー(1964)は、それ以前の創造性研究では「特別才能の創造性」を重視するために、創造性を創造の所産ということで考え、無意識のうちに創造性を伝統的な領域の中だけの人間の努力に限っており、創造性はある特定の専門家の独占物と考えられてきたとして批判する。また、特定の専門家以外の個人は創造的ではなく、人は創造的であるかないかのどちらかとして分類され、創造性研究も二分法の概念に基づいて行われてきたことを指摘し、それを解消することを主張する。」

夏堀睦「 人間性心理学における創造性研究. A.H.Maslow と M.Csikszentmihalyi の創造性理論の検討一」49P

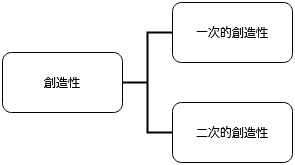

一次的創造性と二次的創造性とは、意味

一次的創造性の特徴:・無意識的深層から発する本能的衝動であり、空想、想像、夢、直観、閃き、遊び、ユーモアなど、人間性の内面より湧き出る創造性の源泉となる。所産とは切り離して考えていく。なぜなら、所産は創造性固有の要素ではなく、努力や修練といったものが関係しているから

二次的創造性の特徴:・意識のレベルで行われ論理的、常識的、合理的、現実的なものの法則性と照らし合わせて作品の完成へと向かう。

たとえばアインシュタインは相対性理論を創造した、と一般に言われている。他にもモーツァルトの作曲など。独自性のある創造物を生産したのであり、また社会にとっても新しいものを創ったといえる。

このような創造性は「特別才能の創造性」に属している。

一方で、「自己実現の創造性」の場合は、一般に天才とは思われないような日常の人々であっても発揮しているものである。

特殊な才能を持つ人に見られる独自性の高い創造性ではなく、すべての人間に生まれながらに与えられた可能性のようなものであり、その人が従事している活動に何らかの影響を与えるという。

たとえばマズローは主婦の家事の仕方、ボランティア活動における組織づくりなどを挙げている。他にも創造的靴屋、創造的大工、創造的事務員なども存在しうるという。

絵を描いている途中に、こうしたら綺麗に円が描けるのではないか、と考えたとする。その方法論が社会的に新しくないとしても、独自性がないとしても、「自己実現の創造性」はあるということになる。また、円が仮に綺麗に描けないとしても、論理的・非論理的にこうだろうと考えたり、奇抜なアイデアを通して実践していく過程が創造的だといえる。

「マスロー(1958、1963、1971)は創造性の過程のなかでも、無意識的深層から発する本能的衝動であり、空想、想像、夢、直観、閃き、遊び、ユーモアなど、人間性の内面より湧き出る創造性の源泉である一次的創造性(primarycreativeness)と、意識のレベルで行われ論理的、常識的、合理的、現実的なものの法則性と照らし合わせて作品の完成へと向かう二次的創造性(secondarycreativeness)とを区別する。一次的創造性と二次的創造性の統一が必要であるとしながらも、マスローは一次的創造性を重要視する。一次的創造性はマスローが完成された人格のもつ精神構造のもっとも顕著な特質としてあげる「至高経験」(peakexperience)と同じ意味で用いられている(Maslow、1958)。「至高経験」とは自己喪失や自己超越を含むどんな経験をも途方もなく強化した神秘的経験であり、感動、幸福、’1光惚、有頂天な瞬間に体験する崇高な感情である(Maslow、1954;上田、1988)。そしてその状態では過去、未来といった時間的な広がりは断念され、「いまここ」に意識が集中し、現在への全面的没頭こそが重要となる。」

夏堀睦「 人間性心理学における創造性研究. A.H.Maslow と M.Csikszentmihalyi の創造性理論の検討一」50P

「初期の創造性研究に取り組んだ心理学者の中でも,マズローは人間主義心理学に立った特徴的な創造性の捉え方を提唱した。マズローは創造性を,才能を持った人間の属性である「特別才能の創造性」と,誰にでも備わっている「自己実現の創造性」に分けて考えた。人間主義心理学においては,人間という存在を新しい人間性の創造主体とみなし,人間性の自己実現を通して創造性が達成されるとされた。芸術家や科学者などの突出した業績を通して顕在化される「特別な才能の創造性」がある一方で,一般の人々が生活の中で自分の創意を生かそうとする「自己実現の創造性」は,健康な人格よって発揮されるものであると考えられた。マズローによれば,業績は人格が文化的環境に関わって生じる随伴現象に過ぎないが,自己実現の創造性は業績よりも人格を強調するものである。創造性は外界に対して自己をあるがままに表現することで達成されるものであり,環境や世間の強迫観念や不安に影響されない健康な人格が「創造的人格」であるとされた。人間主義心理学では,人間が本能的にもつ意識下の衝動を肯定的に捉え,空想,創造,夢,直観,ひらめきなどの内面から湧き出る創造性を「一次的創造性」と呼んだ。さらに思考,判断,評価といった合理的,論理的な過程における創造性を「二次的創造性」と呼び,この二つの統合によって,人格は最高の創造性を発揮すると考えられた」

佐々木宰「アジアの美術教育における創造性育成の可能性」,183P

マズローの創造性の人格的条件

心理学者の上田吉一さんはマズローの創造性の人格的条件を5つにまとめている。

- 創造性は外界に対し、「あるがまま」に認識する能力によって達成される。

- 創造性は外界に対し「あるがまま」に自己を表現することによって達成される。

- 自己実現の創造性は「子供っぽさ」のなかに示される。

- 自己実現の創造性は「あいまいなるもの、未知なるものを恐れない」人格的特性のうちに認められる

- 自己実現の創造性は、相互に対立し、矛盾する人格の「統一」のうえに成立する。

個人的にはこの、矛盾を乗り越える、統一する点が重要。部分的にではなく全体的に、論理的にではなく因果的・飛躍的に物事を柔軟に捉えていく姿勢。

マズローの至高経験とはなにか、意味

至高経験:・自己喪失や自己超越を含むどんな経験をも途方もなく強化した神秘的経験であり、感動、幸福、光惚、有頂天な瞬間に体験する崇高な感情。

この状態では過去、未来といった時間的な広がりは断念され、「いまここ」に意識が集中するという。つまり、一次的創造性には現在への全面的没頭が重要になるという。

マズローは一次的創造性と二次的創造性のどちらを重視しているのか

あるいは特殊才能の創造性と自己実現の創造性のどちらを重視しているのか。

・創造性の区別を別の言葉で表現してみる

- インスピレーションの側面(一次的創造性)

- 修練の側面(二次的創造性)

たとえば閃きの能力が著しく高くても、それを実現するような論理的な能力、努力が乏しければ、インスピレーションの「成果」は生じない。それゆえに、その両方の統合が必要であるという。

個人の能力だけではなく、科学者の偉大な発見は社会制度や他の人間との協同の賜物であり、先人の積み上げも関連しているのであり、遅かれ早かれ誰かが発見するものであるという。そのため、著名な科学者よりも、幼い子どもの創造性を研究したほうがよいという。たしかに幼い子どもは「成果」は見られないかもしれないが、「過程」はより純粋に観察できるのかもしれない。マズローは社会的なアプローチよりも、内面的・心理的なアプローチをより重視していく印象がある。

マズローは、「よい仕事の習慣、しぶとさ、鍛錬、忍耐、よい編集能力」を創造性と直接関係のない、あるいは少なくとも創造性に固有のものではない特徴だとしている。

創造性に固有のものは主に創造性のインスピレーション面であり、心の深層部分であるという。そして、その中でも核心的な要素は、「過去も未来も忘れ、その瞬間の中にのみ生きるという能力」であるという。

一次的創造性の高い人間は、時に社会性を欠いた人間になることもあるという。

マズローは「私の取り扱ってきた創造的な人びとは、組織のなかで浮き上がりがちで、それを恐れ、一般に部屋の隅や屋根裏でひとり働きたがる傾向がある」と述べている。

つまり、一次的創造性は創造にとって重要であり、独自性の高い成果を生むためにも必要という正の側面と、健康的な精神とはいえない場合があるという負の側面があるということになる。

「マスロー(1963)は、一次的創造性を研究対象にすべきで、「現在のことで夢中になる」能力こそ、どのような創造性にとっても必要不可欠な条件であるとする。その見本となる対象は社会に既存の知識を詰め込まれていない幼い子どもである、と主張する3)。子どもの創造性、独創性は、作品から定めてかかることはできない創造性のインスピレーションの決定的瞬間である。それに対し科学者の偉大な発見は、社会制度ないしは協同の賜物であるので彼が発見しなくても、早晩誰かが発見するものである。それ故、創造性の理論を研究するにあたり、著名な科学者を選ぶことは、最善の方法とはいえない、とマスローの理論は展開する。」

夏堀睦 「人間性心理学における創造性研究 : A.H. MaslowとM.Csikszentmihalyiの創造性理論の検討」,50P

「創造性に関して特に、マズローの理論において扱われているのは、創造的活動のもとになる閃きのような部分であり、マズローはこれを一次的創造性と呼んでいる。マズローは、作品を完成させていく過程においては、技能、時間、労力、努力、忍耐、などが求められるため、創造性とは別の要因が関わってくると考えたのである

(「私の強調しているのは工夫やインスピレーションであって、完成された芸術作品や偉大な創造的業績といった立場から創造性を云々しているのではない。.....一次的創造性や創造性のインスピレーション面は、そのインスピレーションの成果や発展とは区別されねばならない。なぜなら、後者の場合には、単に創造性ばかりでなく、まことに徹底した努力、半生を道具、技能、材料の勉学に費し、ついには、観察するものを完全に表現できるようになるというような芸術家の血のにじむような修養によるところも大きいからである。」(『人間性の最高価値』p.73)

「われわれは、社会的に有益であるとしても、芸術や科学の完成された作品を創造性の実例として用いるべきではない。.....これは完成された作品を基準として用いると、とかく、よい仕事の習慣、しぶとさ、鍛錬、忍耐、よい編集能力、というような創造性と直接関係のない、あるいは少なくとも創造性に個有のものでない特徴と混同することが極めて多いと考えられるからである。」(『人間性の最高価値』p.120))。

そしてマズローは、創造性の源泉になっているのは心の深層部分であると考えている

(「ここ一〇年ばかりにわかったことは、われわれが実際に興味をもつような創造性、すなわち、真に新しいアイデアの発生が人間性の深層に起源をもっているということである。」(『人間性の最高価値』p.99))。

マズローは、フロイトの理論を「無意識を単に好ましからざる悪でしかないと考えた」と批判し、「無意識は、創造性や喜び、幸福、善、人間的な倫理や価値自体の源泉である。」と主張している。創造性を発揮する際の1つの契機となるのは、行っている活動に没頭することである。

(「.....創造的な人間が創造的熱中のインスピレーションの段階では過去も未来も忘れ、ただその瞬間の中にのみ生きるということである。彼は、現在のうちにまったく没入し、魅せられ、いま、ここの現前する問題の中にわれを忘れるのである。.....この「現在のことで夢中になる」能力こそ、どのような創造性にとっても必要不可欠な条件であると思われる。」(『人間性の最高価値』pp.75-76))。

没頭する度合いの大きい人は、時に社会性を欠いた人間になることもあり、そのことに関連してマズローは、

「私のとり扱ってきた創造的な人びとは、組織の中で浮き上がりがちで、それを恐れ、一般に部屋の隅や屋根裏で、ひとり働きたがる傾向がある。」(『人間性の最高価値』p.98)と述べている。」

石田潤「マズローの自己実現論の全体像について」,40P

1:マズローは健康的な精神を重視しているため、「特殊才能の創造性」よりも「自己実現の創造性」を重視している

自己実現の創造性は、所産を必ずしも伴わない。いわば態度、傾向の問題であり、健康な人格によって発揮されるものであるという。創造性の所産よりも、創造性の過程を重視し、工夫やインスピレーションを強調している。

健康的な精神とは具体的に、子供らしさ、自発性、表現力、自己受容の傾向などが挙げられている。

2:マズローは「無意識的なもの」を重視しているため、「二次的創造性」よりも「一次的創造性」を重視している

とくに一次的創造性は「至高経験」とも同義とされ、特に「現在のことで夢中になる能力」が創造性の不可欠な条件とまでいわれている。

一次的創造性は、意識の中でも特に無意識的な要素を重視している。たとえば閃きやユーモア、夢などが重視されている。科学的には非合理的、非論理的なものに近い。

二次的創造性は意識の中でも、意識的な要素が重視されている。たとえば帰納や演繹など、合理的なプロセスが重視されるといえる。

たとえばピザを5人で分けるためにはどのように切るべきか、自分で考え、発想していく作業などで幾何学を用いる場合などがそうかもしれない。

特別才能の創造性は、二次的創造性のみを通してではなかなか達成されないだろう。帰納や演繹の能力が素晴らしいだけでニュートンは万有引力の法則を発見したわけではない。

閃き、空想、アナロジー、そうした非合理的な要素が重要となっている。ただしそうした閃きだけで創造性のある作品が生まれるわけではなく、そこから論理的につなげていく作業も必要となる。たとえばひらめいただけで数式で表現できなかったり、それを理論化して経験的に実証できなかったりすれば、社会的に有用とはいえないかもしれない。つまり、両方の能力が必要であり、その統合によって、素晴らしい創造性が発揮される。

ニュートンに対する精神的に不健全なメージ

ニュートンといえば、精神的に不健全なイメージが私にはある。これはニュートンが子供の頃に、ラテン語への翻訳の練習のために自由連想で選ばれた文だという。

「ちっぽけな奴。顔は青白い。僕が座る場所はない。どんな仕事ができるというのか?何の役にたつのか?失意の男。船は沈む。僕を悩ませるものがある。彼は罰せられるべきだったのだ。誰も僕を理解してくれない。僕はどうなるのか。終わらせてしまおう。泣かずにはいられない。何をしたらよいか分からない(モリス・バーマン『デカルトからベイトソンへ』,129P 孫引き)。」

このような健康状態でつくりあげられたパラダイムが健全でありうるのだろうか。それとも、全く関係ないのだろうか。パラダイムが恣意的であるとすれば、健全であるほうがいいのではないだろうか。

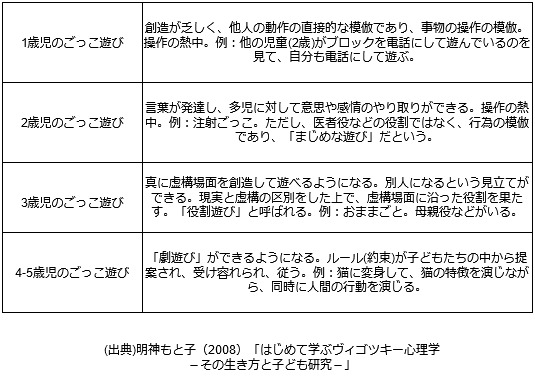

補論:ウィゴツキーと社会の機能について(動画にはない項目)

・レフ・セミョノヴィチ・ウィゴツキー(1896~1934)

心理学におけるモーツァルトと呼ばれているらしい。心理学者。

ウィゴツキーにおける創造:・あらゆる後に来る形式が先にあるものによって定められている歴史的な継承の過程

「ごっこ遊び」と創造の関連性

ウィゴツキーによると、子どもは社会的な相互作用を通して、発達するという。この発達というのは想像力ないし創造力の発達とも関わっている。

想像力の役割について~子どもの想像力は大人よりも貧弱である~

ウィゴツキーによる想像力(英;imagination):・①「過去の経験やイメージを解体して新しい組み合わせによって新しいものを作り出す精神活動」、②「目の前に存在しないものを,心の中に描くこと」、そうした能力のこと。

想像力と創造力が日本語では同音なのでごっちゃになってややこしい。とはいえ、想像力と創造力は同義とは言えないまでも、創造力の重要な要素の一つといえる。

ウィゴツキーは子どもにおける想像力の役割として、以下の4つを主張している。

- 経験の拡大

- 遊びの発展

- 内的な表現の充実(共感や同情等

- 社会的な意識への影響

ウィゴツキーによると、子どもは大人よりも、経験が少ないという。見てきたことや、聞いたことが少ない。たしかにそうかもしれない。

それゆえに、「子どもの想像力は、大人よりも貧弱である」という。

たとえば「絵本」は、言葉によって想像しにくいものを、視覚的な情報によって想像させやすくする役割があるという。だからこそ、子どものときに絵本を読むことは重要だという話。

マズローとウィゴツキー

マズローの特徴は、「『いまここ』に没頭することによって経験する感情に重きを置くこと」にあるという。夏堀さんによれば、マズローは創造性の評価の観点と創造性における知識の必要性の観点が欠落しているという。たしかにマズローは二次的創造性よりも、一次的創造性を重視している。

二次的創造性とは、一次的創造性で発現したアイデアを、社会に既存の知識と照合し、論理的・合理的に所産としてまとめあげる力である。

子供のほうが「いまここに没頭する力」はありそうだが、大人の方が「知識・経験」の量はありそうだ。マズローは知識を産出する社会や、知識そのものについてあまり力を入れていないということだろうか。

夏堀さんはマズローの創造性理論においては「創造性の発達に関しての明確な記述は見られない」という。

ウィゴツキーは「あらゆる発明者は、天才でさえも常にその時代、その環境の産物なのである。いかなる発明も科学的発見も、それが発生するために欠くことのできない物質的、心理的条件がつくりだされるよりも、それ以前にはあらわれないのである。創造とは、あらゆる後に来る形式が先にあるものによって定められている歴史的な継承の過程なのである。」と述べている。

これを聞いて思い出すのは社会学者のマートンの、「中範囲の理論は、古典的な理論方式によっている労作と直線的に連なる」という主張である。なにかを創造するためには、経験の素材が必要であり、またその経験の素材は歴史的な積み重ねが重要になる。

歴史的な積み重ねとしての「知識」に重きを置き、創造を文化歴史的なものととらえる場合、「知識の質・量」が重要になる。であるならば、知識の量・質ともに優れているのは子供より大人であり、大人の方が創造性が高く、また、子供から大人にかけての創造の発達を調べることも重要である。

ようするに、創造を単に想像の素材に使用できるパターンの量といえる。これは熊坂賢次さんの想像の定義とも重なってくる。役に立つかどうか、パターンが深いかどうかといったような質と、単にパターンの種類が多いというような量と区別できる。いずれにせよ、子供法が質が高いというようなことはあったとしても、量が多いということはないだろう。また、パターンの種類が多ければ多いほど、それらの関連性、創発性も高まり、質も高くなるのかもしれない。

個人的に気になるのは、子どものほうが偏見が少なく、パターンの組み合わせが意外性を生みやすい、独自性を生みやすいというのはあるのかもしれない。ただ量だけが多くても、その組み合わせ方に偏見がありすぎると、なにも生まれない。ただ創造性が高いだけで、創造ができない人もいるだろう。

メモ

・赤ちゃんの交流は、大人との情動的(ハート)的な交流によって行われる

→ハートにはリーズンの知り得ない、どくじのリーズンがある(パスカル)。

・ピアジェのアリストテレス世界

・ベイトソンのアナログ・デジタルの区別

・近代は言語的な、デジタル的な思考に偏りすぎなのかもしれない

・教育こそが、パラダイムの強化、社会化の重要な段階になる。教育をアナログよりにすることで、すこしはパラダイムが変わるのかもしれない。

・役割交換はミードともつながっていく

「早熟で非凡な才能の持ち主でありながら,三十七歳の若さで亡くなったレフ・セミョノヴィチ・ヴィゴツキー(1896~1934年)は心理学におけるモーツァルトと呼ばれている。そんな彼の才能を伝記に書いたK・レヴィチンは「繊細な心理学者博識な芸術学者、有能な教育学者,たいへんな文学通,華麗な文筆家,鋭い観察力をもった障害学者,工夫に富む実験家,考え深い理論家,そして何よりも思想家」と記している(柴田,2006。)ヴィゴツキーは多くの人に惜しまれるほどの才能を持ちながらあまりにも早く亡くなてしまった」

福田繭子, 福岡与志美, 福田梨奈「社会的存在としての子ども観: ヴィゴツキーの視点から」,24P

「ヴィゴツキーは想像を過去の経験やイメージを解体して新しい組み合わせによって新しいものを作り出す精神活動が想像である。また,目の前に存在しないものを,心の中に描くのも想像である」と定めている。このことから,想像は過去の経験に基づき,目の前に存在しないものを心の中に描くことであると言える。」

福田繭子, 福岡与志美, 福田梨奈「社会的存在としての子ども観: ヴィゴツキーの視点から」,31P

「ヴィゴツキーの言う想像力の役割は次の四点である。子どもにとって,①経験の拡大,②遊びの発展,③内的な表現の充実(共感や同情等,④社会的な意識への影響である。)その中の①経験の拡大について,ここでは考える。子どもにとって,今までに見たことや聞いたことから想像できることは限られている。ヴィゴツキーも「子どもの想像力は,大人よりも貧弱である」と指摘している。このように,子どもは大人よりも経験が浅く,想像する時の現実を知らない。そのため,ことばだけでは想像しにくい物語があるはずである。その想像しにくい面を,絵本の絵や読み手の表情,身振りといった視覚的な情報を取り入れることによって,子どもに想像をしやすくさせる。視覚的な情報を一つの手助けとするのである。」

福田繭子, 福岡与志美, 福田梨奈「社会的存在としての子ども観: ヴィゴツキーの視点から」,32-33P

「しかし、ここでも問題になるのが、創造的であると認知する「社会」の機能の問題である。マスローが指摘するように、確かに科学者の発見は、それまでの先人の積み上げによるところが大きい。しかし、ヴィゴッキーによれば、「あらゆる発明者は、天才でさえも常にその時代、その環境の産物なのである。いかなる発明も科学的発見も、それが発生するために欠くことのできない物質的、心理的条件がつくりだされるよりも、それ以前にはあらわれないのである。創造とは、あらゆる後に来る形式が先にあるものによって定められている歴史的な継承の過程なのである。」と、文化歴史的なものとして創造性を捉える立場からすると、マスローの指摘はいわゆる「至高経験」の観点にこだわりすぎていて、創造性の全体像がつかめていないものと考えられるだろう。また一次的創造性で発現したアイディアを、社会に既存の知識と照合し論理的、合理的に所産としてまとめあげる二次的創造性を軽視することは、知識の獲得という教育の一つの側面を軽視することと同義であると考えられる。これはヴィゴツキー(1972)の想像的創造は伝達された知識を含む「経験」を素材とすることから、経験の少ない子どもよりも経験が蓄積された大人の方が創造性は高いとする理論と相反する。マスローの創造性理論においては、創造性の「発達」に関して明確な記述はみられない。マスローの理論の特徴は、創造性の評価の観点と創造性における知識の必要性の観点の欠落と、「いまここ」に没頭することによって経験する感情に重きを置くことであると言える」

夏堀睦 「人間性心理学における創造性研究 : A.H. MaslowとM.Csikszentmihalyiの創造性理論の検討」,50-51P

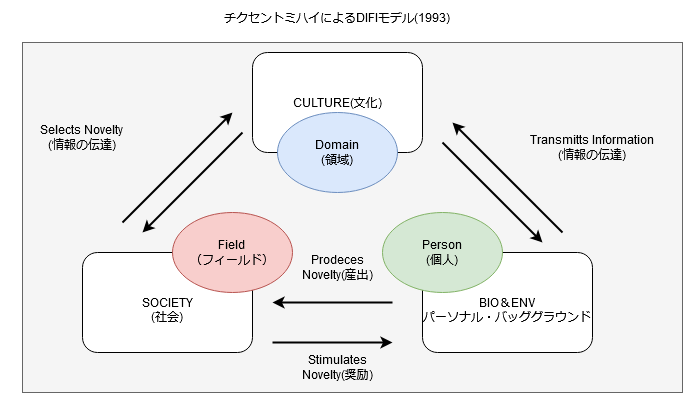

アメリカの心理学者、ミハイ・チクセントミハイ(1934-2021)による創造性とは

チクセントミハイは「創造性とはなにか」という視点から、「創造性はどこにあるか」という視点への変換を主張している。

マズローと同じように、「創造の過程」を重視しているが、チクセントミハイはとりわけ「外界」を重視しているという点がポイントになる。たとえば学校や職場、友人や同僚などは創造にどのように関わり合っているのか。

[チクセントミハイ]創造性とはなにか、意味、説明

創造性:・個人、領域、フィールドという3つの要素から構成されたシステムの相互関係のこと。創造性は静的なものではなく、3つの要素が交差するところにおいてのみ観察できるという。

創造性はこの「3つの要素から構成されたもの(what is creativity)」であるといえる。そして、この「3つの相互関係において(where is creativity)」起こるといえる。

・チクセントミハイは創造性の本質について、社会・文化的な側面を強調している。

個人の創造性は社会(フィールド)と領域(文化)があってこそなりたつ。確かに社会や文化が皆無な人間の創造性というものは考えにくい。

とりわけ、社会的に新しいもの、社会的に価値があるものといったような独自性を創造性の定義に含める場合は、たしかに個人の内面だけではなく、その外にあるものが重要になるといえる。

チクセントミハイは「創造性は、文化的ルールの体系がなければ認識できず、それを評価する人の支援がなければ新しさをもたらすことはできない」という。

「まず最初の問題は、他者からの評価が必要だとされる点である。この文脈においては、創造性は、新規性やオリジナリティについての他者の認定を必要とする。例えば、創造性について研究した心理学者ミハリ・チクセントミハイは、創造性の本質については社会・文化的な側面を強調する。「創造性は、文化的ルールの体系がなければ認識できず、それを評価する人の支援がなければ新しさをもたらすことはできない」という。たしかに、既存の考えや商品などとの比較なくして、その創造的なアウトプットの社会的な観点からの評価はできないだろう。しかし、そのような評価の観点からは、創造のプロセスについては見えてこないのもまた事実である。」

井庭崇「 創造システム理論の構想」,3P

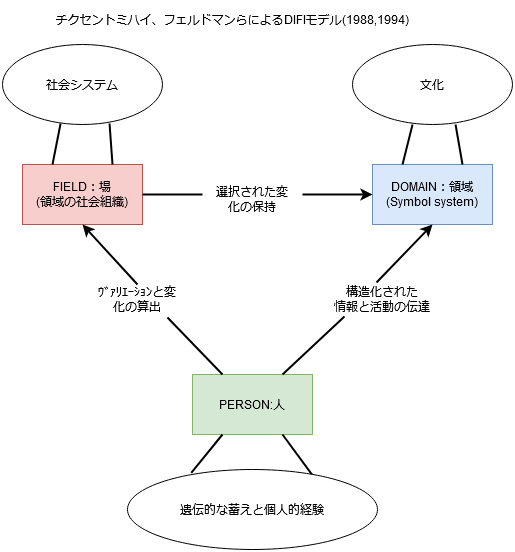

[チクセントミハイ]DIFIモデルとはなにか、意味、解説

DIFIモデル(Domain-Individual-Field Interaction model):・領域(Domain)、個人(Individual)、フィールド(Field)が相互に関わり合い、交差する(Interact)ところにおいてのみ創造のプロセスが観察されるというモデルを図式化したもの。

・DIFIモデル(1993)

・DIFIモデル(1988,1994)

[チクセントミハイ]領域とは、意味、解説

領域(Domain):・特定のトピックについての組織化された知識体。シンボルシステム。

たとえば数学など。いわゆる「文化」という体系が大きな領域であり、そこから細分化していくと数学、物理学、芸術、経済、さらに代数学、絵画、営業というようになる。

・領域の役割は既存の知識との関係において評価される、新しい知識の可能性を認めるレベルを選択することだという

たとえば相対性理論が新しいかどうか、既存の理論の比較によって可能になる。領域という文脈において、領域との関係において、個人の創造性が評価されていく。

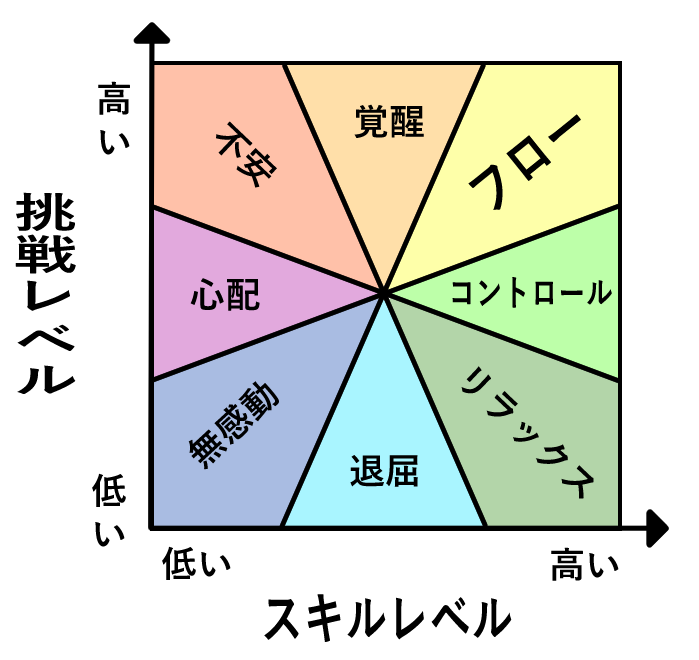

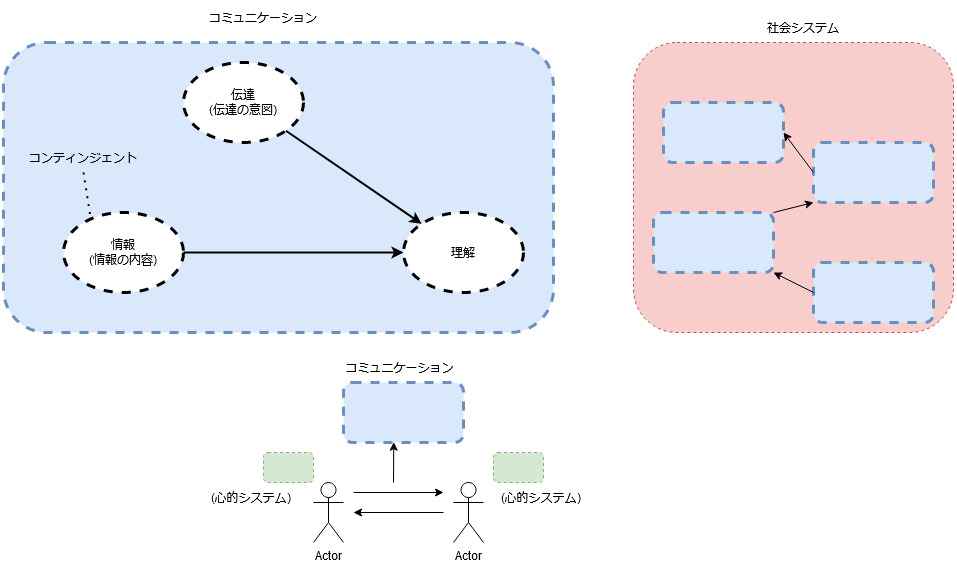

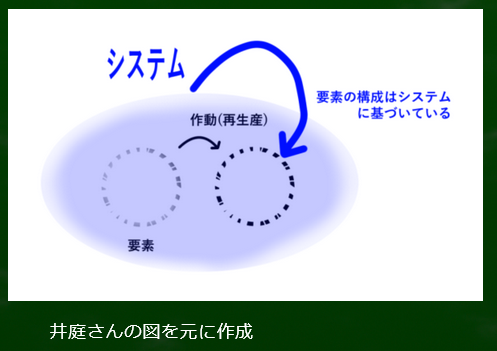

それぞれの領域は表現技術をもっており、そうしたいわゆる「知識」を個人が身につけ、評価の場であるフィールドで活動していく。