はじめに

要約

- ヘラクレイトスとは?どんな人?:ヘラクレイトスは古代ギリシャのエフェソス市出身の自然哲学者。著書は「自然について」。万物流転やアルケーが火であるといったことで知られている。別名は「暗い人」。

- 万物流転とは?:「万物は流転する」とは世界のありとあらゆるものは常に生成と変化の過程のうちにあり、固定したものや静止したものはなにひとつないという思想のこと。ギリシャ語で「パンタ・レイ」という。「誰も同じ川に二度入ることはできない」というヘラクレイトスの体験を、後世でシンプリキオスやプラトンが表現し直したものと解釈されている。

- 万物の根源は火であるとは?:すべてのものは火から構成され、火が薄くなったり濃くなったりすることによって変化するという考え。存在の原理と生成の原理の両方を説明したもの。下り道と上り道で説明している。

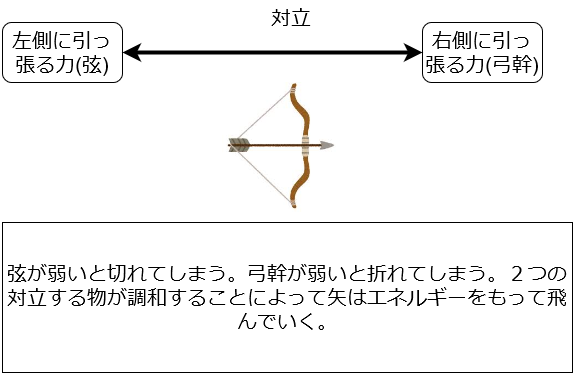

- 戦いは万物の父であるとは?:対立が万物を生み出すのであり、対立は生成の普遍的な法則(ロゴス)であるという思想。

動画での解説・説明

・この記事のわかりやすい「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ヘラクレイトス

主要断片

断片1:「万物はロゴスによって生ずる」「ロゴスはこのようなものとしていつもあるのに、人間どもはそれを理解できないでいる、それを聞く以前にも聞いた後にも」

断片2:「共通なものには従わねばならぬのに、多くの人達は自分だけの(私的な)思慮を持っているように生きている」

断片8:「対峙するものが和合するものであり、もろもろの異なったものどもから最も美しい調和が生ずる」

断片10:「結び付き……それは全体と全体でないものか行くところの同じものと違うもの、調子が合っているものと合っていないもの、万物から一つが一つから万物が生ずる」

断片12:「同じ川に入って行く者に別の、また別の水が流れて来る。しかし魂もまた湿ったものから蒸発しているのである」「かれらは同じ河にはいり、違った水が、また違った水が流れてくる」

断片17:「そういうことには多くの人達はぶつかることはぶつかっても、それらしい思慮を働かすことはなく、教えられても分からず、自分だけの想いに耽っている」

断片18:「期待するのでなければ期待され得ないものを見い出し得ないだろう。それは見い出し得ないもので到達し得ないものだから」

断片21:「醒めているときに我々が見る限りのものは死であり、眠っているときに見る限りのものは眠りである」

断片30:「この秩序ある宇宙世界(コスモス)はすべてのものにとって同じであり、神々の誰かが作ったものではなく、人間どもの誰かが作ったものでもなく、いつもあったし、いまもあり、これからもあるであろう、いつも生きている火として、きまっただけ燃え、きまっただけ消えながら」

断片32:「智はただ一つ、ゼウスの名で呼ばれることを欲せず、また欲する」

断片40:「博識はノオスを持つことを教えはしない。もしそうだとしたら、ヘーシオドスにもピュータゴラースにも、また更にクセノプァネースにもヘカタイオスにも教えたであろうから」

断片41:「智は一つであり、それは万物を通して万物をどのように操ったのかをグノーメ(叡智)に精通している」

断片45:「たとえすべての道をとって行くにしても、人はプシュケーの限界を発見できないであろう。そのように深いロゴスをそれは持っている。」

断片48:「同じ川に我々は入って行くのであり、入って行かないのでもある。我々は存在するのでもあり、存在しないのでもある。」「われわれは同じ河に入りかつはいらないし、われわれは存在しかつ存在しない」

断片50:「ロゴスに聞いて」「私にではなくロゴスに聞いて、万物が一つであると認めるのが智だ」

断片51:「どうして行き違っているものが自己の内に一致和合しているかを彼らは理解しない。逆向きに働き合う結び付き(調和)というものがある、ちょうど弓や竪琴の例に見るように」

断片53:「戦いは万物の父であり、万物の王である。それはある者たちを神々とし、ある者たちを人間として示現した。またある者たちを奴隷とし、ある者たちを自由人とした」

断片54:「目に顕わでない調和は顕わなものより強力だ」

断片60:「道は同じ一つのものだが、上れば上り道、下れば下り道となる」

断片64:「雷電が万物の舵を操っている」

断片66:「すべてのものには火がやって来て裁き捕らえるであろう」

断片67:「神は昼夜、冬夏、戦争平和、飽食飢餓である。その変化するさまはちょうど(火が)香をくぺられると、それぞれの香りに応じて呼び名が付けられるよう」

断片73:「眠っている者のように言ったり行ったりしてはならない」

断片78:「グノーメーを持つのは人間のではなく、神の性格だ」

断片80:「知らねばならぬ、戦いは共通のものであり、正道は争いであって、万物は争いと必然に従って生成することを(断片」

断片81:「(ピュータゴラースは)嘘つきの元祖だ」

断片83:「人間のうちで最も賢い者でも神と較べると猿に見えるだろう、智においても美においてもその他のどの点においても」

断片86:「(神的な事柄の多くは)信じる気持ちがないので知られることなく見過ごされている」」

断片89:「醒めている者たちには一つの共通のコスモスがあるが、眠っている者たちは、それぞれが自分だけのものに帰ってゆく」

断片90:「万物は火の交換物であり、火は万物の交換物である……」

断片91:「同じ川に二度入ることはできない……分散し、また寄り集まる、寄り来たり遠去かる」「ヘラクレイトスによれば、ひとは同じ河に二度はいることはできない。ひとは移り行く水を二度と安定した形でつかめないし、その変化の鋭さと速さのために、ものは拡散していきまた再び結びつき、そして再びとかあとでというのではなく、同時に集まりかつ分離する」

断片92:「シビュラ(巫女)は狂った口で笑いもなく飾りもなく滑ちかさもない言葉を吐き、その声をもって千年の外に達している、それは神を通して語るからなのだ」

断片96:「屍体は糞尿よりもなお放り捨てるべきもの」

断片102「神にとってはすべてが美であり、善であり、正であるが、人間たちがあるものを不正とし、あるものを正と考えた」

断片103「円周の場合、初めと終わりは共通である」

断片108:「私がその言うところを聞いた限りの人たちのうち誰一人、智がすべてのものから隔絶したものだと認識するに至ってはいない」

断片110:「人間にとって何でも欲するままになることは余り良いことではない」

断片111:「病気は健康を、飢餓は飽食を、疲労は休息を快適にし善いものにする」

断片112:「自然(プエシス)本来に耳を傾けて」「健全に思慮することが最大の徳性(アレテー)であり、ピュシスに耳を傾けながらプュシス(自然本来.本質)に従って真実を語りかつ行うことが知恵である」

断片113:「思慮することがすべてのものにとって共通のものとしてあり」

断片114:「ノオスの助けを受けて語らんとする者は万物に共通するものに確たる信頼を置かねばならない、ちょうど市民国家が法に対するように、いな、それよりもずっと強力に。なぜなら人間の諸法はすべて一なる神の法にょって養われているからだ。すなわち神のそれはどこまでも意のままに支配し、すべてのものを充してなお余りあるものなのだ」

断片115:「魂には自己を増大させるロゴスが備わっている」

断片116:「自己を知ることと健全に思慮することがすべての人間に与えられている」

断片118:「乾いた光輝は最も賢く最もすぐれた魂、乾燥した魂は最も賢く最もすぐれている」

断片123:「もしそれらのもの(不正?)がなかったら、ディケー(正義)の名を彼らは知らなかったであろう」

断片126:「冷たいものが熱くなり、熱いものが冷たくなる。湿ったものが乾き、乾いたものが湿る」

断片132:「もろもろの栄誉は神々をも人間をも奴隷に落とす」

※論文2と9が主な出典

ヘラクレイトスとは、意味

ヘラクレイトス(Herakleitos):・(紀元前540年~紀元前480年頃)イオニア地方のエフェソス市出身の自然哲学者。名門の出自らしい(王族の家系だったという説もある)。イオニア学派に分類されることがある。

・イオニア地方のエフェソス市出身の自然哲学者。名門の出自らしい(王族の家系だったという説もある)。エフェソスはギリシャの植民都市で、ミレトス都市の上あたりに位置していた。

・アルテミスの神殿に隠れて住み、「暗き人(闇の人)」、「泣ける哲学者」、「謎をかける人」と呼ばれていた。人付き合いが悪く、難解な言葉遣いからそのような呼び名がついたらしい。文章が難しいのは、理解力のある人だけにわかるようにわざと書いたという説がある。

・ヘラクレイトスの文章はほとんど残っていない。断片が130片ほどあるといわれている。

・著書は「自然について」だといわれている。「万有について」、「政治について」、「神学について」の三書をまとめたものだという説もあります。

・文章が難しいのは、理解力のある人だけにわかるようにわざと書いたという説がある。

・ソクラテスはヘラクレイトスの書物を「デロス島の潜水夫を必要とする」と言っていたらしい。おそらく、内容が深すぎるということだろうか。

「アルテミスの神殿に隠棲して「暗き人」と緯名されたへラクレイトスも(3)、一種の非日常を作り出す中で、それぞれ独自の思想を完成させたとみなすことができる。」

後藤淳「人間の知は深化するか──クセノファネスとヘラクレイトスの断片を手掛かりにして──」50P

「ギリシャの哲学者。名門の出自と地位を捨て、孤高の生活を送る。あだ名は『暗い人(スコテイノス)』『泣ける哲学者』。万物の根元は『永遠に生きている火』だと考え、一定のロゴス(理法)による支配の中で、自然は常に生成変化するという動的な万物流転説の立場をとった。神がかり的で難解な著作は、今日では断片130片あまりを残すのみ。」

「哲学3分間ビジュアル図解シリーズ」,34-35P

「紀元前6世紀中頃小アジアはエフェソス生まれの自然哲学者ヘラクレイトス、……」

石塚正英「感性文化と美の文化―バウムガルテン・ヘーゲル・フレイザー―」,3P

「イオニア地方エフェソス出身の自然哲学者。王族の家系に生まれたといわれているが、詳細は不明。愛想や人付き合いが悪く、孤高の人生を送ったと伝えられている。毒舌や難解な言葉遣いから『暗い人』『謎をかける人』と呼ばれた。争いや変化こそ世界の実相と捉え、対立するものの均衡の上に、万物を支配するロゴスの働きを見いだした。」

「哲学用語図鑑」,19P

「アテーナイのソークラテース(前四六九〜三九九年)は彼の書物を読んで「私に理解できたところはすばらしいし、理解できなかったところもそうだろうと思う。ただし、この書物は誰かデーロス島の潜水夫を必要とするね」と言ったといわれる……」

永井康視「へーラクレイトスにおける一者」,25

時代背景

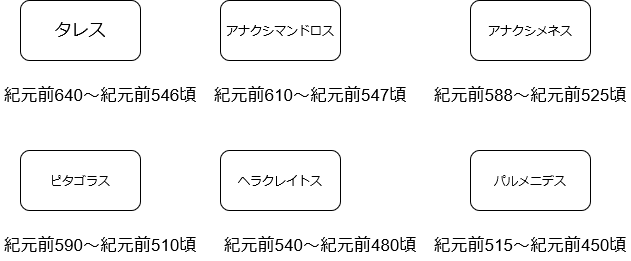

・時代的にはピタゴラスの後の人物で、パルメニデスと同時代の人間。

・ヘラクレイトスはピタゴラスを批判したり、パルメニデスによって批判されたりしていた。ピタゴラスに対しては「博識(物知り)」の段階に留まっている、「うそつきの元祖だ」と批判した。パルメニデスからは論理矛盾を犯しているという意味で「両頭の怪物共」と批判されたらしい。「彼らはあるとあらぬが同じであり、かつ同じでないと見なす。彼らにはあらゆるものについて逆向きの道がある」ともパルメニデスは批判していた。

・当時のギリシアの時代背景

・海外貿易を背景に新興帰属が台頭し、旧来の土地貴族による王政が崩壊していた。土地や財産を失って放浪するものや、貧困者が出現していた。戦乱の時代で都市国家の形成期だった。変化の激しい時代。

・メガラのテオグニス(前544年頃)「一番いいのは生まれないこと」といったように厭世的な空気があった。一方で、ヘシオドス(前700年頃)やソロン(前640~前559年頃)のように、富や権力は価値がなく、徳や正義は永遠の価値と見なすものがでてきた。現実をそのまま受けいれなさいといった詩人(サッフォー,紀元前612年頃)もいたという。ピタゴラスは魂の浄化を主張していた(ピタゴラス教団)。

「紀元前七世紀から六世紀にかけては、オデュッセウスの漂流物語からも窺えるように、ギリシア民族は海を越えての活発な活動を展開していた。その海上貿易を背景に新興貴族が台頭し、旧来の土地貴族によって支えられた王制が崩壊し、土地や財産を失って放浪する者や、また貧困に喘ぐ者、そして都市国家の形成期にも当たり、独裁者あるいは調停者が出現し、変化の激しい緊張した時代であった。」

永井康視「へーラクレイトスにおける一者へ」,26P

「メガラのテオグニス(……前五四四年頃)の名で伝わる詩句にも、人にはそれぞれの禍いがあり、ゆるぎない幸せを持つ者は誰もいない。一番いいのは生まれないこと、生まれた上は、できるだけ早くハーデース(冥府)の門をくぐること。そしてまた、この混沌としたはかない世では、この先何の良い目も望めない。死んだら何もかもお仕舞いだ。今この青春を楽しんで大いに遊ぼうといった、厭世的空気の中での一種の刹那的快楽主義を表明するものもある。しかしこのような厭世的風景の中にあって、その無常なるものを超えて永遠に価値あるものを、また刹那的な快楽をではなく永遠の歓喜を求めようとする動きも台頭し始めていた。例えば、富や権力、あるいは青春や老年といったものは、無常なるが故に価値のないものとして、徳と正義を永遠に価値あるものと見なす者に、はやくはボイオーティアの農民詩人ヘーシオドス(……前七〇〇年頃)があり、またアテーナイの立法家ソローン(……六四〇頃〜五五九年頃)があった。」

永井康視「へーラクレイトスにおける一者へ」,26P

「胸内に広がるとき無駄口をたたく舌を見張っていなさいと歌うレスボス島生まれのサップォー……前六一二年頃)のような、現実をそのままに受け入れて、それを醒めた眼で見つめる賢者的風格のある人物も現れた。また、現実の生における歓喜、魂の浄化、永遠の生を約束する多くの秘教、オルプェウス教団、ユレウシース教団、ピュータゴラース教団なども出現した。」

永井康視「へーラクレイトスにおける一者へ」,26P

「彼らはあるとあらぬが同じであり、かつ同じでないと見なす。彼らにはあらゆるものについて逆向きの道がある」(……)とエレアのパルメニデース(……前五一五頃〜四五〇年頃)はヘーラクレイトス一派を批判している。彼の思想は論理的・合理的には到底理解できない代物なのだ。無論でたらめというわけではない。背後に深い体験が横たわっている。アテーナイのソークラテース(……前四六九〜三九九年)は彼の書物を読んで「私に理解できたところはすばらしいし、理解できなかったところもそうだろうと思う。ただし、この書物は誰かデーロス島の潜水夫を必要とするね」と言ったといわれる」

永井康視「へーラクレイトスにおける一者へ」,25P

「ーラクレイトスは、博識のピュータゴラースを、その博識のゆえに「うそつきの元祖だ」(断片八}、一二九)と呼んでいる。つまりへーラクレイトスは、当時の碩学の殆んどは未だ観念の中に生きていて、今ここに醒めた状態で自己自身を見つめて生きてはいないと見ていたのであろう。」

永井康視「へーラクレイトスにおける一者へ」,29P

哲学史整理

- 神話から自然哲学へ、主観から客観へ、神話的思考の衰退と合理的な知識の登場

- 世界が何でできているか(存在の原理)、世界は何によって動いているか(生成の原理)

- 存在・生成の原理を説明できるような万物の根源を「アルケー」という。アルケーを求める人達を「自然哲学者(ピュシコイ)」という。最初の自然哲学者がタレスであるといわれている。ソクラテス以前の人々は「自然」について主に探究したという。ソクラテス以後は、愛とはなにか、勇気とはなにか、人間はどう生きるべきかといった方向へと変わっていく。

- ミレトス学派の哲学者たちは存在の原理と生成の原理を明確に区別していなかったという。

- タレスはアルケーを「水」、アナクシマンドロスは「無限定なもの」、アナクシメネスは「空気」であると考えた。彼らにとって、それらは万物の存在の原理であると同時に、生成の原理であるとされ、その両者は明確に区別されていなかったという。たとえば水は存在の原理としては不生不滅で恒常不変であるが、生成の原理としては生成し、消滅し、変化するものだと考えられている。

- ヘラクレイトスは「生成や変化のみ」が存在し、恒常不変なものはなにひとつ存在しないと主張したと解釈されている。

例:たとえば「川」は感覚では不変で恒常的なもののように見えるが、常に変化している(万物は流転する)。時間がすぎれば次々と違う川へと変化していく(「同じ川には二度と入れない」)。

ただし、変わらないものもあるとヘラクレイトスは主張した。それが「ロゴス」であり、万物が従う生成の法則だという(例えば万物は変化するという法則自体は変化しない)。→万物は流転するといいながら、流転しないものもあるという主張。万物は変化し、かつ変化しないという一見矛盾する主張をどう説明するかがポイントになる。

・ヘラクレイトスを含め、初期の哲学者たちは万物の根源を定め、そこから合理的な生成を説明し、かつそうした万物の根源を「神」の観念と結びつけた。神話的説明から合理的な説明への過渡期。ゼウスが雨を振らせた、というような神話的な説明ではなく、水が世界の根源というのは神のように永遠で不滅な物質であるというイメージ。

7:ヘラクレイトスと同時代のパルメニデスは、唯一不動の「有」のみがあり、非有や生成は存在しないと考えたと解釈されている。→「存在」のみがある。

ただし、パルメニデスは「有」のみがあると主張しながら、臆見(ドクサ、感覚)としては生成や変化、運動というものがあると考えざるをえなかった。プラトンのイデア論の原型ともいわれることがある。

8:存在の原理と生成の原理をいかに調停するかがギリシア哲学では重要になっていく。説得力のある説明の問題。エンペドクレスやアナクサゴラス、デモクリトスなどが挑戦していく。プラトンは「イデア」という考えで、調停しようとした(現象界では変化しているように見えるが、イデア界では不変。理性によってイデアは認識可能)。カント(1724-1804)はイデアのようなものは人間の理性によって認識することは不可能だと主張した(批判哲学)。ヘーゲル(1770-1831)は弁証法によって真理(絶対精神)を認識することが可能だとカントを批判した。

万物存在・生成論

「万物は流転する」とは、意味

万物は流転する(パンタ・レイ、πάνταῥεῖ):・世界のありとあらゆるものは常に生成と変化の過程のうちにあり、固定したものや静止したものはなにひとつないという思想のこと。

流転:一般に、状態・境遇などが、たえず移り変わること。同じ状態にとどまらず変化していくこと。変化が終わって存在が固定化するのがただの「変化」だとしたら、絶えず変化していくことが「流転」になる。

生成:一般に、物がある状態からほかの状態に変化する過程。あるいは非存在が存在へと変わること。例えば水が氷になるのは生成。水が氷になったり、溶けたり、蒸発したり、また水になったりと”絶えず”生成していくイメージが流転。火が濃縮化すれば水になるとヘラクレイトスは考えたが、水が非存在の状態から存在へ変わった瞬間であり、火が存在の状態から非存在へと変わった瞬間であるとも解釈できる。

・ヘラクレイトスが「万物は流転する」と言ったかどうかは定かではない。少なくとも本人の著作の断片では見当たらない。

・プラトン(紀元前427~紀元前347)がヘラクレイトスを紹介する時に「万物は移ろい、かつとどまることなし(パンタ・コーレイ)」と言っていた(『クラチュロス』)。

・シンプリキオス(紀元後6世紀)がヘラクレイトスを紹介する際に、「万物は流転する(パンタ・レイ)」という言葉で初めて紹介した。

「ヘラクレイトスによれば,世界には固定したものや静止したものは一つもなく,万物は生成と変化の過程のうちにある.「何ものも有りといえるものはなく,一切はただ成るのみである」.これがいわゆる「万物流転」(パンタ・レイπάνταῥεῖ)の思想であって,彼はこの考えを有名な「河の比喩」でもって語っている.いわく「われわれは同じ流れに二度入ることはできない.流れはたえず散らばってはふたたび集まり,近づいて来ては去って行く」(『断片集』第2部,第22章B91).水の流れに象徴されるこのような生成流転の世界こそ真実の世界なのである.ヘラクレイトスは,パルメニデスと同じように,感覚に映る世界を臆見であると考えたが,その理由は,パルメニデスの場合とは反対に,感覚は事物を変化の相の下にとらえず,恒常的な存在としてとらえるという理由からであった.」

小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」36-37P

「世界は絶え間ない「変化」によって生まれ,その変化は万物の「対立」によって生じているとした「万物は流転する」の箴言で名高いヘラクレイトス。」

澁谷壽郎「文章論-思考と意識の証明-」280P

「水をさすようだけれど、最近の研究では、「万物は流転する」はヘラクレイトス自身が直接に述べた言葉とはされていない。ディールス/クランツ『ソクラテス以前の哲学者の断片集』でめ、チャールズ・カーン『ヘラクレイトスの芸術と思想』で採用されていない。ヘラクレイトスのパンタ・レイはシンブリキオス(六世紀)の著作ではじめて登場する。ふつうプラトンの対話篇『クラチュロス』のなかで、ヘラクレイトスの言葉として「万物は移ろい(nturaxsper)、かつとどまることなし」といわれたことがあげられる。しかし、このバンタ・コーレイすらヘラクレイトス自身の言葉かどうかしい。」

嶋崎隆「ヘラクレイトスの《リヴァー・パラドクス》」,537-538P

「世界は絶えず変化するものだとした『万物は流転する』という言葉は有名です。そして彼は、万物を川になぞらえて、『同じ川に我々は入っていくのでもあり、入っていかないのでもあり、存在するのでもあり、存在しないのでもある』という謎めいた言葉で、この世界を語りました。川の水はつねに流れているので、同じ川の同じ場所に入ったつもりでも、足に触れる水は、1度目と2度目では違います。だから、『川が存在する』といっても『川は存在しない』といっても同じことで、変化するこというこそが、つねに変わらぬ世界の姿なのだと考えたのです。」

「雑学3分間ビジュアル図解シリーズ 哲学」34P

「ヘラクレイトスは『同じ川に二度入ることはできない』と言います。この言葉は何を意味するでしょうか?流れる川だけでなく、人も物も世界はたえず変化しています。ヘラクレイトスはアルケーを考えるだけでなく、万物は流転する(パンタ・レイ)というメカニズムがあることを発見したのです。」

「哲学用語図鑑」、29P

「『万物は流れ去る』つまり、『この世界には、永遠不変の存在などありはしない。すべての形あるものは、いつか壊れ、その形を変えて流れ去っていく』という話だ。……彼が偉大だったのは、存在の問題について、『石やりんごが、何からできているか?』という観点ではなく、『それらの存在に共通するものはなんだろう?』というそれまでの哲学者にはないアプローチで挑んだところにある。そして、ヘラクレイトスは『存在』をじっくりと観察し、『万物はすべて変化する』という共通点を見つけ出したのだ。」

「史上最強の哲学入門」、284-285P

「同じ川に二度と入ることはできない」

ヘラクレイトスは「われわれは同じ流れに二度入ることはできない.流れはたえず散らばってはふたたび集まり、近づいて来ては去って行く」(断片91)という断片を残している。

川の水はつねに流れているので、同じ川の同じ場所に入ったつもりでも、足に触れる水は、1度目と2度目では違う。仮に池だとしても、風で動いたり、中の生き物の振動があったりする。

同じ川だと思っていても、流れが違ったり魚の数が違ったり、水量が違ったりする。ヘラクレイトスは川だけではなく、川に対する人間の意識、魂のあり方も常に変わっていくと考えた。「同じ川に入って行く者に別の、また別の水が流れて来る。しかし魂もまた湿ったものから蒸発しているのである」(断片12)

・ヘラクレイトスの「川の比喩」の体験が「万物は流転する」と後代で表現されたという解釈がある。

・万物は水の流れのように常に流転していくというイメージ(止まっているものはなにもない)。不変不動ではない。不動に見える石も砕けたり削れて土の一部となり、さらに植物へと変化していく。変化しない物は存在しない。物に対する人間の感覚も常に変化していく。

・「同じ川に二度入ることはできない」というような考え方は日本にも近いものがあった

『平家物語』の「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」→仏教用語で諸行無常とは「世の中のすべての現象は常に変化し生滅して、永久不変なものはないと。」を意味する。

『方丈記』の「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたる例(ためし)なし」も近い。

「川は同じでも瞬間々々に流れて来る水は入れ代わって同じではない。川が同じでないとともに、それを感じている魂(意識・感覚)も変化して同じではない。へーラクレイトスの魂は永遠の今に醒めてあって、瞬間々々に移り行く諸事象を脳裏に一つ一つしっかりと焼き着けてゆく。」

永井康視「へーラクレイトスにおける一者へ」,29P

万物の根源とは火であるとは、意味

「万物の根源は火である」:・すべてのものは火から構成され、火が薄くなったり濃くなったりすることによって変化するという考え。存在の原理と生成の原理の両方を説明したもの。万物の根源は「永遠の火」であるとヘラクレイトスは考えた。火はギリシャ語でピュールという。

・「火は万物の元素であり、万物は火の交換物であって、それらは火の希薄化と濃縮化によって生ずる」と解釈できる。

「すべてにわたって同じであるこのコスモス(宇宙世界)は、神にしてもひとにしても、これを造ったのではない。それは、かつてあったし、あるし、あるであろう、尺度にしたがって燃え、尺度にしたがって消える、永遠に生きる火である」(断片30)

永遠の火

永遠の火:・火は万物の根源であるとともに、万物を司る神的な働きをもつものだと考えられている。ヘラクレイトスは神的な働きをもつものを火、永遠の火(雷電)、ロゴス、魂(万物の命)、智(最も賢い魂)などさまざまな言葉で言い表している。

下り道と上り道

下り道と上り道が交替で一定の周期を持って永遠に行われるとヘラクレイトスは考えた。

下り道:火は濃縮すれば凝固して水となり、さらに土となる。

上り道:土は希薄化すれば溶解して水となり、さらに火になる。

火は水や空気のような物質というよりも、エネルギーのようなもの、あるいはエネルギーの原理のようなものだと解釈されている。実際に火から水や土が構成されることを説明しているというより、火にみられるような変化の法則が万物を共通して支配しているというようなイメージ。

「万物は火の交換物であり、火は万物の交換物である」

・「万物は火の交換物であり、火は万物の交換物である(断片90)」とも表現している。万物は火を受け取ったり引き渡したりすることによって形成されたり分解されたりしているという解釈。木がエネルギーを受け取れば育ち、引き渡せば枯れるようなイメージ。

「ヘラクレイトスはこの宇宙(……)を支配している原理を「永遠に生きている火」(……)と考えた。その断片はとても重要だね。全体的にはこうなっている。「宇宙、つまりすべてのものからなるひとつのものは、神にせよひとにせよ、だれがつくったのものでもなく、それはきまっただけ(……)燃え、きまっただけ消えながら、永遠に生きている火であったし、現在もそうであるし、将来もそうであろう。」炎はたえず中味を変えながらも同一にとどまっている。火のイメージはヘラクレイトスの生成流転の思想に合ったのだろう。またかれは「万物は火の交換物であり、火は万物の交換物である……」(90)とらいう。かれはこの「火」の思想をさらに展開し、火が圧縮され、気となりさらに水となり、そして水が凝固すると土となると考えた。これが「下り道」(……)といわれ、その逆のプロセスが「上り道」(……)だ(A1.Diog.IX(8).(9))。世界はたえず上昇し下降する生成と流動のプロセスとみられ、火はその象徴だろう。「火」とは現代的にいえば、エネルギーのことではないか。エネルギーこそ万物の生成と変化の原動力といえる。」

嶋崎隆「ヘラクレイトスの《リヴァー・パラドクス》」,538-539P

「ヘラクレイトスは、万物は流転するとしながら、その背後には変化しない根源物があると考え、それは『火』であるとしました。彼の考えた『火』は、ある物質というよりは、運動そのものに近いイメージで、現在のエネルギーの原理のようなものでした。『万物は火の交換物であり、火は万物の交換物である』というこれまた難解な言葉を残していますが、これは火の燃焼はたえざる変化だが、つねに一定の量の油が消費され、一定の明るさを保ち、一定のすすがたまるという変化と調和の姿を示しているといえます。」

「雑学3分間ビジュアル図解シリーズ 哲学」34P

「しかしヘラクレイトスは,他方では,感覚的・経験的な「火」(ピュールπῦρ)をもって万物のアルケーと考えた.「火は万物の元素であり,万物は火の交換物であって,それらは火の希薄化と濃縮化によって生ずる」,とヘラクレイトスは語っている.この点で,彼はミレトス学派の系譜に属し,またその故に彼らとともにイオニアの自然哲学者(イオニア学徒)とも呼ばれる.けれどもヘラクレイトスが火をもって万物の原理としたのは,それを生成し変化する世界の根底にある恒常的物質と考えたからではけっしてなく,むしろ永遠に燃えさかる火を一切の生命と変化の象徴として考えていたから,といった方がより適切であろう.」

小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」,37P

「けれども,このように流動の原理を強調したヘラクレイトスもまた,その思想の根底に恒常不変なものをみとめた.それは「ロゴス」(λόγος),すなわち万物がしたがう生成の法則である.ヘラクレイトスによれば,万物は火から出て,火に帰る.火は濃縮すれば凝固して水となり,さらに土となる.これが「下り道」(ὁδὸςκάτω)である.反対に,土は希薄になれば溶解して水になり,さらに火になる.これが「上り道」(ὁδὸςἄνω)である.この過程は交替で,一定の周期をもって永遠に行われる.それだから不断の変化と流動の世界に秩序があるのは,この永遠なる法則(ロゴス)によるのである.」

小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」,37P

ロゴスとは、意味

ロゴス(読み):・ヘラクレイトスによれば永遠であり不変であり不動の法則であり尺度。万物は流転するが、万物を司る法則は流転しないと考えた。そして、万物に共通するものこそロゴスだと考えた。

「万物はロゴスによって生ずる。ロゴスはこのようなものとしていつもあるのに、人間どもはそれを理解できないでいる、それを聞く以前にも聞いた後にも」(断片1)

・ピタゴラスは数の比例を重視し、こうした比例が万物の根源だと考えた。たとえば調和する音の比が常に一定。しかし音の比自体は目に見えない。明日になったら変わっていた、というようなことがないので永遠なる法則のイメージに近い。水は明日になれば流れは変わる。

→ロゴスという言葉はギリシャにおいては「合理的、理性的な説明」に近い。そして合理、理性という言葉は「ratio(比)」という言葉に由来する。人それぞれによって変わるようなものではなく、不変(普遍)な数の比、法則が重視されるようになっていったのはポイント。より抽象的、客観的、共通的なものが万物の根源、思考の対象になっていく。

万物に「共通するもの」としてのロゴス

・万物に「共通」するものとしてのロゴス

今までは存在の原理について、「万物は何からできているか」という考え方が中心だった。水や空気など。

ヘラクレイトスは「万物に『共通』するものはなにか」という問いを通して考えた。

そして、「万物は流転する」という共通点を見つけ出した。万物は常に変化している、という法則が万物に共通している。→万物に共通するものはロゴスであり、永遠の火である。火や川が常に変化しているように、万物も変化する。人間に共通するものは「ロゴスをもつこと」、「思慮をもっていること」などとも言っている。

ロゴスは「個人的な思慮」の対立概念としても扱われている(共通なものの反対が個人的なもの)。

「けれども,このように流動の原理を強調したヘラクレイトスもまた,その思想の根底に恒常不変なものをみとめた.それは「ロゴス」(λόγος),すなわち万物がしたがう生成の法則である.ヘラクレイトスによれば,万物は火から出て,火に帰る.火は濃縮すれば凝固して水となり,さらに土となる.これが「下り道」(ὁδὸςκάτω)である.反対に,土は希薄になれば溶解して水になり,さらに火になる.これが「上り道」(ὁδὸςἄνω)である.この過程は交替で,一定の周期をもって永遠に行われる.それだから不断の変化と流動の世界に秩序があるのは,この永遠なる法則(ロゴス)によるのである.」

小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」,37P

「ヘラクレイトスにとって成は対立するものの統一であり,その統一をなすものが万物に共通するものとしての「ロゴスlogos」1である。そのロゴスが同時に神的な規準あるいは尺度の意味を持っていたことは,ヘラクレイトスが世界を「永遠に生きる火」とし,これ自身「尺度metra」に従って輝き,尺度に従って消える,と述べていることから確認できる。そしてこのような世界把握の背後には正義の女神ディケーDikeがあらゆるものの尺度であり,尺度の維持者,尺度を逸脱したものの裁き手であるという古代ギリシア的世界観がある。」

竹村喜一郎「ヘーゲル度量論の構成と科学理論的意義」,71P

「『目覚めている者たちにとっては、ひとつの共通なる世界がある。……個人的な…..』ヘラクレイトスにおける人間知の検証も、クセノファネスの場合と同様に、知の基本的枠組みについて論ずることから始める。クセノファネスの知のあり方が、相対的である種の不可知論的限界を持つものであるのに対して、ヘラクレイトスにおいては「共通なる(……)」という概念が導入されている。断片2において、それは「ロゴス」という難解な用語の述語としてばかりでなく、「個人的(……)」思慮の対立概念としての役割も担っている。ヘラクレイトス断片の中で、いわゆる宇宙論的断片と人間知に関する断片との結節点として働く「ロゴス」概念に(22)、「共通なる」という形容詞が付加されている。すなわち、彼が「人は共通なるものに従わねばならない」と述べる時、従うべき「共通なるもの」とは「ロゴス」であり、それは自分の中にある言葉、あるいは言葉を司る能力に他ならない。ヘラクレイトスは、そのような人間全体に遍在する能力を、前提として承認する立場をとっていることになる。」

後藤淳「人間の知は深化するか──クセノファネスとヘラクレイトスの断片を手掛かりにして──」,56P

尺度とは、意味

尺度 (metra):・尺度とは一般に、「判断・評価などの基準」を意味する。

・ギリシャの古代の神話にはディケーという正義の女神がいる。正義という尺度の維持者であり、それに反したものを裁く神。そうした文脈、世界観でヘラクレイトスはメトラやロゴスに神的な要素を付与させたという解釈がある。タレス、アナクシメネス、アナクシマンドロスなども万物の根源を神と関連付けて説明する傾向があった。神話的説明から合理的説明へと完全に移行しているわけではなく、過渡期。

「尺度にしたがって燃え、尺度にしたがって消える(断片30)」

「すべてにわたって同じであるこのコスモスは、神にしてもひとにしても、これを造ったのではない。それは、かつてあったし、あるし、あるであろう、尺度にしたがって燃え、尺度にしたがって消える、永遠に生きる火である」(断片30)

山川偉也「古代ギリシアのコスモロジー : 西洋思想史講義ノートより」,310P

「ヘラクレイトスにとって成は対立するものの統一であり,その統一をなすものが万物に共通するものとしての「ロゴスlogos」1である。そのロゴスが同時に神的な規準あるいは尺度の意味を持っていたことは,ヘラクレイトスが世界を「永遠に生きる火」とし,これ自身「尺度metra」2に従って輝き,尺度に従って消える,と述べていることから確認できる。そしてこのような世界把握の背後には正義の女神ディケーDikeがあらゆるものの尺度であり,尺度の維持者,尺度を逸脱したものの裁き手であるという古代ギリシア的世界観がある。ヘラクレイトス自身測定学という言葉を使っていないが,彼があらゆる事象のうちに潜むロゴス=尺度の探究を課題としたことは,智の求めることを「万物をあらゆる仕方を通じて操るその(真の)叡知を知ること」3とする言葉から読み取れる。ヘラクレイトスにとって哲学とはロゴス=尺度(metron)の探求であり,その意味で尺度を求め,それによりあらゆるものを測定するという意味での測定学metretikeという性格を持っていたと言える」

竹村喜一郎「ヘーゲル度量論の構成と科学理論的意義」,71P

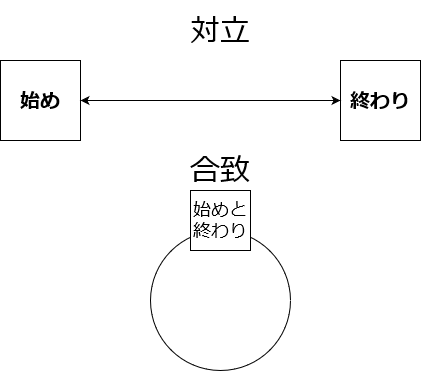

「戦いは万物の父であり、万物の王である」とは、意味

「戦いは万物の父であり、万物の王である」:・対立が万物を生み出すのであり、対立は生成の普遍的な法則(ロゴス)であるという思想。

「戦いは万物の父であり、万物の王である。それはある者たちを神々とし、ある者たちを人間として示現した。またある者たちを奴隷とし、ある者たちを自由人とした」(断片53)

「A:なるほどね。ところでヘラクレイトスのなかにある弁証法というのは、具体的にどのようなのかね。C:そうだね。かれのいくつかの断片を現代弁証法から位置づけてみようか。「冷いものが熱くなり、熱いものが冷くなる。湿ったものが乾き、乾いたものが湿る」(126)ここには「対立物の相互転化」の弁証法がある。「戦い(thauos)は万物の父であり、万物の王である」(53)これは「対立物の闘争」の重要性を語っているね。戦乱の時代に生きたヘラクレイトスの実感だろう。「円周の場合、初めと終わりは共通である」(103)【これは「対立物の合致」といってよい。「病気は健康を、飢餓は飽食を、疲労は休息を快く、よいものにする」(111)|「対立物の相関関係」がここに示されている。実際、病気になってはじめて健康のありがたさがわかるからね。」

嶋崎隆「ヘラクレイトスの《リヴァー・パラドクス》」,85P

対立が万物を生み出すとはどういうことか?

1:存在するすべてのもの(万物)は内に対立するもの、相反するものを含んでいる。

2:万物の部分は対立しながらも、相互に関連し、調和し、ひとつの全体を構成している。

例:坂道を全体だとする。坂道は上れば上り坂となり、下れば下り坂となる。坂道は内に「上り坂と下り坂」という対立するものを含んでいる。下から見れば上り坂、上から見れば下り坂。観点の違い(人によって変わる)。他の人(真上など)から見ればただの土の集まりに見えるかもしれない。しかし対立しつつも、ひとつの全体としての「坂道」を構成している。全ての観点から同時に見た時に全体が見えるようになるが、人間がそれを感覚だけで把握することは難しい。「道は同じ一つのものだが、上れば上り道、下れば下り道となる」(断片六〇)。

3:坂道から対立を通して上り道や下り道が生まれてくるように、「一つから万物が生じる」とヘラクレイトスは考えた。

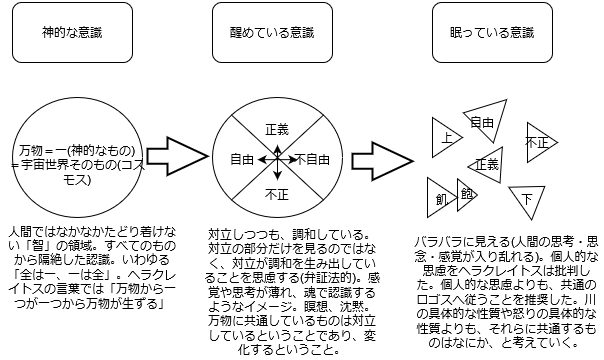

一つ(一者):万物は一なるものであるという考え。唯一絶対のものであり、宇宙世界(コスモス)そのもの。ヘラクレイトスにとって、一つとは「神」だった。あるいは「神のような働き」。あるいは永遠の火、智、魂、ロゴス。万物が有るというより、ただ一つの火が有り、その火が様々に変化しているので多(万物)に見えるというイメージ。

「神にとってはすべてが美であり、善であり、正であるが、人間たちがあるものを不正とし、あるものを正と考えた」という断片102がわかりやすい。クセノファネスの知の相対性(ひとそれぞれ、人の数だけ真理あり)や知の多性(ピタゴラスの博識)を批判し、「知の一性」を説いたとされる。真理は人それぞれではなく、共通なもの(ロゴス、真理、神、普遍的法則、永遠の火)がある。

神からしたらすべて(万物)が正であるが、人間はある者を正義、ある物を不正だと(好き勝手に)個別に判断していく。例:ある国とある国の戦争はどちらの国も自分たちに正義があり、相手には正義がないと思っている(対立)。しかし、生き残るために戦争をするのはどちらも正しい、というような全体的、客観的な観点もありえる。戦争があるから平和という概念も生まれる(戦争と平和をセットで、全体として考える)。

万物は一であるが、人間からしたら万物は一ではなく、バラバラに見えている。しかし本来は同じもの(共通するもの、調和しているもの)を人間が勝手に孤立、非調和的なものとして分解して解釈するので、万物は一ではなく多にみえる。しかしそれは見え方の問題であり、万物は多ではなく一である。一は多に見える(一は多を生み出す)が、もともと多は一のものである。

→万物が生まれるとは、人間の視点で見れば一つではなく多に見えるというニュアンスに近い。一つのものが視点を変えると多に見えるというイメージ。神からすれば一つのものは一つのものに見える。

「神は、昼夜・冬夏・戦争平和・飽食飢餓。香が炊かれ、めいめいのひとが好きなようにお題目を唱えるときみたいに、それは違ったものとなる。」この断片が言おうとしているのは、神(=永遠に生きる火)が一切の対立を超えたものであるということであります。「昼」をα、「夏」をβ、「平和」をγ、「飽食」をδといたしましょう。そのとき神Ωは、Ω=(α∪!α)∩(β∪!β)∩(γ∪!γ)∩(δ∪!δ)と表現することができるでしょう。この一なる神を、断片30にいう一なるコスモスと区別すべきなんらの徴もヘラクレイトスの他の発言にみいだすことはできません。ヘラクレイトスにとってコスモスとは、互いに否定関係にある二極の力動的統一体としての神にほかならなかったのです。」

山川偉也「古代ギリシアのコスモロジー : 西洋思想史講義ノートより」,311P

「万物を一と見る沈黙においては、存在するすべて(人間をも含めた大自然ー神)は調和あり秩序ある宇宙世界で、美・善・正であるが、沈黙が乱れ人間の思考・思念が動くとき、内に対立相反しながら調和を保っていた存在が分解し、それぞれの姿を現す。」

永井康視「へーラクレイトスにおける一者へ」,33P

矛盾律とは

「同じ川に我々は入っていくのでもあり、入っていかないのでもあり、存在するのでもあり、存在しないのでもある」(断片48)。

→川を万物の一側面として捉える限り、絶えず変化するので存在していない(一瞬で変化していくので感覚で捉えきることができない)。川に対する感覚、意識も絶えず変化していくので、われわれ(人間)という存在もとらえきることができない。川や人間の同一性(A=A)のあり方の問題。たとえばプラトンは自己同一を現実では保つことができず、イデアにおいて保つことができるとした。昨日の自分(A)は今日の自分(A)と同じか。

→川や人間を万物そのものとして、万物全体として、共通するものとして、ロゴスによって捉えていく限り、存在していると考えることができる(感覚を超えたもので捉えていくことが可能)。

アリストテレスは「同じものが存在し、かつ存在しない」という現象を「二律背反(アンチノミー)」として否定した。Aは非Aではないという「矛盾律」が学問の前提だとした。ただし、「ヘラクレイトスが本気でそういったとは信じられない」ともいっている(もっと深い考えが込められているのではないか)。

「アリストテレスは「AはBに属する」という表現法をとったが、これは「BはAである」と同一であり、ここではP(x)と表現される。P(x)と~P(x)というまったく背反しあう命題が同時に立てられる現象こそ二律背反というものだが、このアンチノミーを矛盾律は禁止する。アンチノミーや論理矛盾は論理の破壊以外の何ものでもない!Aまあ、そう興奮しないで。さっきのアリストテレスによれば、矛盾律を定式化したあとで、「同じるのがありかつあらぬ」と信ずることは現実には不可能だから、ヘラクレイトス本人すら4本気でそういったとは信じられない、と述べている。とにかく、人間は矛盾律を犯しては絶対に考えられないわけだね。実はほぼ同様のことが『形而上学』で、もう一箇所述べられているんだ。そこでアリストテレスは、もし対立するふたつの判断が同じ事物についてまったく等しく真だということがありうるかと問われれば、ヘラクレイトスすらる「否」と答えざるをえないだろう、と指摘する。」

嶋崎隆「ヘラクレイトスの《リヴァー・パラドクス》」,542P

醒めている意識と眠っている意識とは、意味

醒めている意識:・魂だけになっているような感覚であり、どこかひとつの機能の集中ではなく、全機能が同時に全開の状態にあって一瞬一瞬の些細な変化・動きを一つとして見逃さない意識。「目覚めている意識」と訳されることもある。沈黙している意識、瞑想している意識などと近い。ヘラクレイトスとは醒めていない者たちのことを「眠っている者たち」と表現し、思慮を働かすこともなく、教えられても分からず、自分だけの思いにふけっていると表現した。神的叡智(真実)に触れるような感覚。プラトンは身体により感覚(五感)を通した働きだけでは、うっかり忘れてしまう、あるいは意識できないので「感覚なし」の状態であり、「魂」の働きがなければいけないと考えた。魂と身体が共同に動くとき、「想起」や「記憶」を可能にするのであり「真実(エピステーメー)」に至ると考えた。

眠っている意識:・思慮を働かすこともなく、教えられても分からず、自分だけの思いにふけっているようなイメージ。プラトンいわく身体により感覚(五感)を通した働きだけでは、うっかり忘れてしまう。ドクサ(臆見)のイメージ。ある人間が主観で勝手に思っているだけ。

「このような真実に触れ得る感覚は一般には理解し難い。例えば大火に巻き込まれるとか、強盗に襲われるとか、深い渓谷に転落するといった危急の場合にときに体験する。そんな場合、身体の痛み・痙攣、心の不安・恐怖、成り行きへの予測・配慮という身体的・感情的・知的諸機能が同時に働き、まるで野獣が危急の場にあって身構えている時のような、全身全霊の、或いは魂だけになっているような感覚、それは、どこか一つの機能の集中・緊張ではなく、全機能が同時に全開の状態にあって一瞬々々の些細な変化・動きを一つとして見逃さない醒めた意識がそこにある。それはほんの二三秒の出来事であるのに十分も二十分もそれ以上も経た体験が残る。それを忘れることは決してない。このような状態をへーラクレイトスは〈醒めている〉と言う。醒めている者たちには一つの共通のコスモスがあるが、眠っている者たちは、それぞれが自分だけのものに帰ってゆく(断片八九)そういうことには多くの人達はぶつかることはぶつかっても、それらしい思慮を働かすことなく、教えられても分からず、自分だけの想いに耽っている(断片一七)」

永井康視「へーラクレイトスにおける一者へ」,28P

「私は私自身を探究した」

断片101の文章。万物には共通しているものがある。それゆえに、自分を探究することは万物を探究することにもつながる。これはマクロコスモス(宇宙全体)とミクロコスモス(人間)の同質性について語っていると解釈されることがある。「ノース(あるいはヌース)」を持つことをヘラクレイトスは推奨した。ノースとは「対象を厳密に考察する姿勢」のこと。醒めた意識で深く、質的に、魂を通して自己探究をするイメージ。「ロゴスをもつこと」とも説明されている。

例:人間には自由と不自由という対立する感情があることを発見する。自然にも冷と温といった対立があることを発見する。→人間と宇宙の同質性(対立する、変化するなど共通するもの、不変のものが存在する)。

「断片101……私は私自身を探求した。この断片は、現在完了形で表現されたヘラクレイトスによる自己探求の宣言文である。万人に対して知の探求という行為を試行することを促したうえで、彼自身がその途を辿ったことを明言している。学説誌家たちによれば、彼は学問上の師を持たず「すべてを自分から学んだ」と語ったと伝えられる(25)。ヘラクレイトスはロゴスという概念を媒介にして、自分の外側についての探索の結果が、すでに自分の内側に存していることについて、すなわちマクロコスモスとミクロコスモスの同質性について覚知する人間の知は深化するか59に到ったわけであり、探求対象としての広漠さはもちろん、その構造において、人間存在がコスモスと等しいことを示すのである。人間は、量的知識という点においては無限の増大可能性を持つであろう。しかしすでに述べたように、「博識」を誇示するのみでは文字通り「物知り」に留まらざるを得ない。いわば、様相を異にして現象する万物の背後を貫いて眺める洞察眼を持ちうるかどうかが、単なる「物知り」から脱して次の段階に立ちうるかどうかを決定する。それは、「魂の深み」に気付いたうえで「十分な思慮」を巡らせることであろう。」

後藤淳「人間の知は深化するか──クセノファネスとヘラクレイトスの断片を手掛かりにして──」,58~59P

永遠の今

ヘラクレイトスはピタゴラスを「博識なだけ、嘘つきの元祖」といって批判した。

→ヘラクレイトスにとって知識とは「醒めた意識」の状態で得られるものであり、自分自身の「永遠の今(現在)」の探究によって得られるもの。

→過去に他者が探究したものを蓄積して博識になったとしても宇宙全体に対する理解が深まるわけではない。知識は「量」ではなく「質」という考え。深さが大事。博識は「今」の「自分自身」による知識ではなく、「過去」の「他者」による知識にすぎない。醒めているものだけが、一瞬一瞬に移ろいゆく「今」のもろもろの物や動きを体験することができる。時間を止めれば川が変化せず、固定したものを捉えられるイメージ。固定したもの、不変のものに気づくことができる。

→プラトンで言えば、ピタゴラスは洞窟の壁に映る「影」をみているようなもの。真実の太陽そのものは醒めた意識と自己探究によってのみ、体験できるものだと考えられている。

「すなわち博識は、過去の、今この自分自身によるものではない、つまり真実ではない、虚偽の知識の蓄積であるから、へーラクレイトスは、博識のピュータゴラースを、その博識のゆえに「うそつきの元祖(……)だ」(断片八}、一二九)と呼んでいる。つまりへーラクレイトスは、当時の碩学の殆んどは未だ観念の中に生きていて、今ここに醒めた状態で自己自身を見つめて生きてはいないと見ていたのであろう。彼は醒めている状態を更に次のように言う。醒めているときに我々が見る限りのものは死であり、眠っているときに見る限りのものは矚りである(断片】二)と。永遠の今に醒めて〈ある〉とき、一瞬々々に移り行くもろもろの動を感覚する。今あると見るその瞬間に新たなる今に転じて、今存在したものは次の今にはもはやない。見る限りのものは死なのである。同じ川に二度入ることはできない……分散し、また寄り集まる、寄り来たり遠去かる(断片九一)同じ川に入って行く者に別の、また別の水が流れて来る。しかし魂もまた湿ったものから蒸発しているのである(断片=ラと。川は同じでも瞬間々々に流れて来る水は入れ代わって同じではない。川が同じでないとともに、それを感じている魂(意識・感覚)も変化して同じではない。へーラクレイトスの魂は永遠の今に醒めてあって、瞬間々々に移り行く諸事象を脳裏に一つ一つしっかりと焼き着けてゆく。しかし大多数者は眠りの中に生まれ眠りの中に生ぎ眠りの中に死んで行く」

永井康視「へーラクレイトスにおける一者へ」,29P

ノオス(ヌゥス)とは、意味

ノオス(読み):・ヘラクレイトスはノオスを明確に定義しているわけではない。ノースには、詳細に見る、思惟するという原義があり、対象を厳密に考察する姿勢、あるいは知見に到るまで対象を見抜くことだと解釈されている。ヌゥスとも同義らしい。

ポイントはピュタゴラスやクセノファネスがノオスに至っておらず、博識にとどまっているということをヘラクレイトスが批判したということ。

断片114:「ノオスの助けを受けて語らんとする者は万物に共通するものに確たる信頼を置かねばならない、ちょうど市民国家が法に対するように、いな、それよりもずっと強力に。なぜなら人間の諸法はすべて一なる神の法にょって養われているからだ。すなわち神のそれはどこまでも意のままに支配し、すべてのものを充してなお余りあるものなのだ」

断片40:「博識はノオスを持つことを教えはしない。もしそうだとしたら、ヘーシオドスにもピュータゴラースにも、また更にクセノプァネースにもヘカタイオスにも教えたであろうから」

「博識はノオスを持つこと(……)を教えはしない。もしそうだとしたら、へーシオドスにもピュータゴラースにも、また更にクセノブァネースにもへヵタイオスにも教えたであろうから(断片四〇)と。ここに挙げられたピュータゴラースをはじめとする当時の碩学たちは、博識ではあるがノオスを持つに至っていないという。ノオス(……)はヌゥス(……)と同語であり、賢者の言葉に「神はコスモスのヌゥス(宇宙世界を秩序正しくあらしめているのは神のヌゥスだ)」(タレース……)とあり、ノオスを持つは自分自身が沈黙において醒めて〈ある〉とき神的叡智に触れ真実の理解に至ることであったが、他方博識は、(いまここの自分自身ではない)他者から学び取った(いまここ現在のものでない)過去の知識の蓄積であって、永遠の今に醒めてある状態において獲られる理解の蓄積ではない。」

永井康視「へーラクレイトスにおける一者へ」,29P

「前節に述べた「ノースを持つこと」を示唆する文章は、上に引用した二つの断片中には直接には見られない。しかし、……が動詞……の派生名詞であることに加えて、「詳細に見る」「思惟する」という原義を勘案するならば、「ノースを持つこと」が対象を厳密に考察する姿勢、あるいは知見に到るまで対象を見抜くことであると仮定することができるであろう。それは決して量的な検討を必要とするものではなく、対象との距離を狭めていくことを意図していると考えられる。スネルが指摘したような「多」を意味する接頭語を使用する概念、つまり……は、ヘラクレイトスにおける人間知のあり方を担うものではなく、彼においてはすでに、知に関する質的吟味が開始されているとみなすことができるであろう(24)」

後藤淳「人間の知は深化するか──クセノファネスとヘラクレイトスの断片を手掛かりにして──」,57P

一者とは、意味

一つ:・万物は一なるものであるという考え。唯一絶対のものであり、宇宙世界(コスモス)そのもの。ヘラクレイトスにとって、一つとは「神」だった。あるいは「神のような働き」。あるいは永遠の火、智、魂、ロゴス。万物が有るというより、ただ一つの火が有り、その火が様々に変化しているので多(万物)に見えるというイメージ。一者。

断片10:「結び付き……それは全体と全体でないものか行くところの同じものと違うもの、調子が合っているものと合っていないもの、万物から一つが一つから万物が生ずる」などにおける表現。

一つが「神」であり、神的なものであるということは以下の断片などから解釈できる。一つは宇宙世界そのものであり、対立しているようにみえる万物の全体である。

断片67:「神は昼夜、冬夏、戦争平和、飽食飢餓である。その変化するさまはちょうど(火が)香をくぺられると、それぞれの香りに応じて呼び名が付けられるよう」

弁証法との関連

弁証法とは

弁証法(読み):・一般に、矛盾や対立のもつ意義を認め,それを取り入れて事物の運動を説明しようとする論理のこと。ドイツの哲学者であるヘーゲル(1770-1831)は「弁証法の祖国を見出す。ヘラクレイトスの命題で私の論理学の中に取り入れなかったものはない」と言っている。

ヘーゲルやエンゲルスの弁証法について整理

ここでヘーゲルを扱うと頭が混乱してしまうのでざっくり扱って終わります(まだ勉強不足なので簡単に説明することが困難です)。

ヘーゲルの基本的な弁証法について整理します。

1:肯定すべき概念というものがでてくる。これをテーゼ(定立)とする。

例:私は子供である

2:その概念を否定するような概念が出てくる。これをアンチテーゼ(反定立)とする。

例:私はもう子供ではない

3:2つの概念を統合するような概念が出てくる。これをジンテーゼ(総合した同一性)とする。ジンテーゼ生み出すことをアウフヘーベン(止揚)という。

例:人は子供から大人へと成長する

このように、テーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼという3段階の過程を経て認識する過程を「弁証法」とヘーゲルは呼んだわけです。たとえば絶対王政という出来事が成立しても、それに反定立するようなものがでてきて、さらに新しい民主主義という形でジンテーゼに至るということもあるわけです。そしてさらに民主主義というテーゼを否定するような概念が出てきて・・・というように歴史は弁証法そのものだとヘーゲルは考えていきます。弁証法が繰り返されていくことで、認識が深まっていくというわけです。ヘーゲルは弁証法によって普遍的で絶対的な真理、つまり「絶対知」に達することが可能であると主張しました。

→ヘーゲルに学んだカール・マルクスは「労働者と資本家の対立」によって資本主義社会から社会主義社会、さらに共産主義社会へ移行(発展)していくと考えた。

フリードリヒ・エンゲルス(1820-1895)というドイツの哲学者がいました。カール・マルクス(1818-1883)と共に史的唯物論を創始したことで知られています。

そしてエンゲルスやマルクスはヘーゲルを学んでいたことがポイントです。

- 「量から質への転化の法則」

- 「対立物の相互浸透の法則」

- 「否定の否定の法則」

ヘーゲルは自然弁証法というものを主張し、3つの原則として『自然弁証法』という論文で整理したそうです。どうやらエンゲルスの解釈ではヘーゲルはこうした考え方をしているようだ、と整理しているイメージです。

今回は2番めの「対立物の相互浸透の法則」について扱います。この法則はヘーゲルの『論理学』でいうところの「反射規定」に相当するそうです。

「自然と社会から抽出された弁証法は,「量から質への転化の法則」・「対立物の相互浸透の法則」・「否定の否定の法則」の三つに帰着すると,『自然弁証法』のなかで,エンゲルスは,明言している。……これにたいして,まんなかの「対立物の相互浸透の法則」は,「彼の『論理学』のうちでももっとも重要な第二部,本質論の全体をしめ」(同ページ)るとあることから,いわゆる反射規定の別名である。ヘーゲルの反射規定は,明示的には第I巻第1章第3節「価値形態または交換価値」で,等価物が相対的価値形態にたつ商品の価値表現に規定された契機にすぎない事柄の説明に使用されている。」

頭川博「ヘーゲルの反射規定と『資本論』」,39-40P

「それでは,ヘーゲル弁証法の三本柱のひとつ,いわゆる反射規定の独創的な洞察とはいかなるものであろうか。さしづめ,反射規定そのもののもっともシンプルな説明を引用すれば,つぎのとおりである。「上とは下でないところのものである。上は下ではないと規定されているにすぎないが,しかも下があるかぎりにおいてのみあるのである。そしてまたその逆でもある。即ち,一方の規定の中には,その反対が含まれている。父は子の他者であり,子は父の他者であって,各々はこのように他者の他者としてのみある。しかも同時に,一方の規定は他方の規定との関係の中にのみある。両規定の有は,ただ一つの存立である。父は子に対する関係を離れても独立的な或るものである。しかしその場合には父は父ではなくて,男一般である。同様に上と下,右と左もまた自己に反省した〔自立的な〕もの,関係を離れた或るものである。けれども,その場合には,単に場所一般であるにすぎない。」(ヘー43ヘーゲルの反射規定と『資本論』ゲル『大論理学』[中巻]岩波書店,武市健人訳,80ページ,ヘーゲル,原著1812年刊)ここで,反射規定は,二つの契機のもつ内的な依存性という一面とおのおのの契機のもつ自立性というもう一つの別の面の二つの構成要素からとかれている。」

頭川博「ヘーゲルの反射規定と『資本論』」,42-43P

ヘラクレイトスにおける弁証法の要素の例

「対立物の相互転化」(反射規定)の要素:「冷たいものが熱くなり、熱いものが冷たくなる。湿ったものが乾き、乾いたものが湿る」(断片126)などに見られる。

→上があるから下がある。下がなければ上はない。一方の規定の中にはその反対が含まれているという考え。冷たいものがあるからこそ、熱いものがある。湿ったものがなければ、乾いたものという概念が生まれない。それぞれの要素がひとつひとつ独立してあるというより、二つで一つ。ヘラクレイトス的に言えば万物は一つであるが、関係や法則を捉えられないと、万物は多にみえる。

→あるものは反対のものとの関係の中のみ存在する。→万物は対立によって生じる(「戦いは万物の父」断片53)。→「対立物の闘争」の弁証法。

「対立物の合致」:「円周の場合、初めと終わりは共通である(断片103)」などにみられる。

「対立物の相関関係」:「病気は健康を、飢餓は飽食を、疲労は休息を快適にし善いものにする(断片111)」などにみられる。病気になってはじめて健康のありがたさがわかる。一方が変化すればもう一方も変化するというもの(相関関係)。不自由があるから自由を感じる。不自由なくして自由なし(ゲオルク・ジンメル)。

「対立物の調和」:「どうして行き違っているものが自己の内に一致和合しているかを彼らは理解しない。逆向きに働き合う結び付き(調和)というものがある、ちょうど弓や竪琴の例に見るように」(断片51)から解釈できる。

参考文献

参照論文(論文以外を含む)

1:小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」(URL)

2:後藤淳「人間の知は深化するか──クセノファネスとヘラクレイトスの断片を手掛かりにして──」(URL)

3:石塚正英「感性文化と美の文化―バウムガルテン・ヘーゲル・フレイザー―」(URL)

4:澁谷壽郎「文章論-思考と意識の証明-」(URL)

5:嶋崎隆「ヘラクレイトスの《リヴァー・パラドクス》」(URL)

6:竹村喜一郎「ヘーゲル度量論の構成と科学理論的意義」(URL)

7:頭川博「ヘーゲルの反射規定と『資本論』」(URL)

8:山川偉也「古代ギリシアのコスモロジー : 西洋思想史講義ノートより」(URL)

9:永井康視「へーラクレイトスにおける一者」(URL)

汎用文献

「哲学 雑学3分間ビジュアル図解シリーズ」

「哲学用語図鑑」

「本当にわかる哲学」

「史上最強の哲学入門」

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。