- Home

- シモーヌ・ド・ボーヴォワール, 1ワード社会学

- 【1ワード社会学第八回】ボーヴォワールの「第二の性」とはなにか

【1ワード社会学第八回】ボーヴォワールの「第二の性」とはなにか

- 2025/10/31

- シモーヌ・ド・ボーヴォワール, 1ワード社会学

- コメントを書く

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿していますm(_ _)m

はじめに

社会学とはなにか

社会学とは、「社会を対象とする学問」のことである。そして社会とは基本的に「人々の社会的行為の相互作用の集まり」を意味する。

なぜ社会学が存在するのかについては多種多様な立場があるが、根本的には「社会を分析し、よりよい社会へ導くため」だといえる。社会とはなにか、どう変動していくのかという事実判断やどうあるべきかという価値判断の両方のバランスをとる必要のある学問である。

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

この動画チャンネルシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。

「第二の性」とは

ボーヴォワールの「第二の性」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

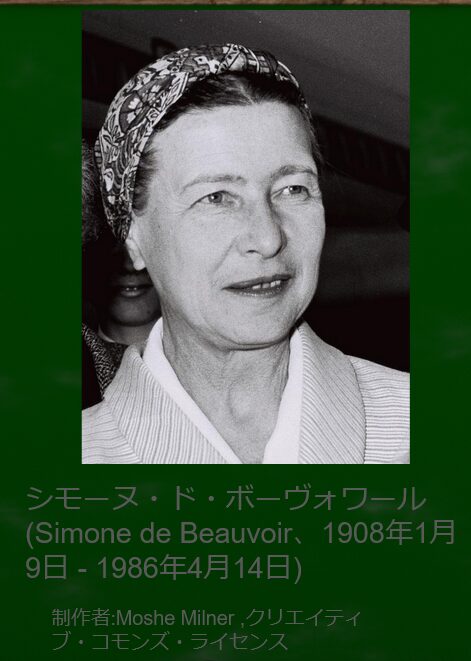

第二の性(仏: Le Deuxième Sexe、英: The Second Sex):生物学的な条件や社会的条件のなかで「男性という普遍的主体から派生した他者」、「男性よりも劣位に置かれてきた他者」として規定されてきた女性の在り方を示す概念のこと。

「第二の性」という概念は、フランスの女流作家、批評家であるボーヴォワールの『第二の性』(1949)によって示された概念である。

「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」という有名なフレーズによっても知られている。ボーヴォワールは社会学者ではない。しかし、社会学を学ぶ際の主要な前提知識のひとつであり、学ぶ価値があると考える。実際に、社会学のさまざまな教科書や文献で扱われている。

「第二の性」を理解するためには、「一者と他者」、「ジェンダーとセックス」といった差異(違い)を理解する必要がある。

そうした理解をふまえたうえで、社会的・文化的・歴史的になぜ「女性が男性よりも劣った存在」として扱われてきた(構築されてきた)のかという要因を扱う。ボーヴォワールはそれらの要因を生理的宿命、心理的宿命、経済的宿命として説明していく。そうして、少女期、結婚、母性、老年期といった各段階を通して、女性がどのように社会的に「女(=他者、自由が男性より制限された存在)」として構築されていくかを描き出していく。

しかしそうした「女性=男性より劣った他者」という規定は必然でも本質でもなく、永遠に続くものではないとボーヴォワールは考えている。いわゆる「実存は本質に先立つ」という考えであり、女や男の本質はあらかじめ決まっていないという立場をとる。

女性らしさや男性らしさは社会的に構築され、社会的な規範や文化的な期待によって維持されるものであり、変革される可能性が存在する。たとえば女性の身体は歴史上、自由を制限するものとして構築されてきたが、自由を実現するためにも構築することが可能であるという「両義性」をボーヴォワールは呈示する。そうしてボーヴォワールは自由を制限されてきた「女性の解放(単なる第二の性からの解放)」を主張する。

・特に参考にしたページ

香月孝志,「社会学用語図鑑」,プレジデント社,第一刷,170p

「社会学」、有斐閣、第十一刷,379p

ボーヴォワールにおける一者と他者の違いとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

一者(仏: l’Un、英: the One):世界を基準づける主体であり、自らを普遍的・本質的・絶対的な存在と見なし、他の存在を相対化する存在のこと。多くの社会ではそうした存在が「男性」であるとみなされてきたという。

他者(仏: l’Autre、英: the Other):一者に対して相対的に規定される存在。普遍的・本質的・絶対的ではない存在であり、一者が自分自身を見いだすための仲介となる存在に過ぎないとみなされている。多くの社会ではそうした存在が「女性」であるとみなされてきたという。

たとえば「ある国Aの人びと」が、「他の国Bの人びと」を侵略し、支配したとする。そうすると、Aの人びとからすれば「我々が一者」であり、「彼らは他者」ということになる。支配するものと支配されるもの、主体と客体という関係になるわけだ。

しかし、これらの関係は固定されているとは限らない。実力が拮抗している場合や他国の加勢、内国の紛争などによってBの人びとに侵略し返される場合がある。

村と村、氏族と氏族、国家と国家、階級と階級といったカテゴリー(クラス)同士でも「一者/他者関係」は存在する。また、力の優劣も存在する。しかし、それらの関係は必ずしも固定的ではなく、変動の可能性をもつと考えられているわけである。男同士の争いの場合、女同士の争いの場合も同様だろう。

ボーヴォワールの言葉でいうところの「関係の相互性」である。要するに、自分だけ、自分たちだけが一方的に絶対性や主体性をもつわけではなく、彼や彼らもまた同じようにもちうるということを認めざるをえないというわけである。そこには一時的な非対称性はあるかもしれないが、「固定的な非対称性」はないと多くの場合、考えられてきたわけである。

しかしどういうわけか、「女性と男性の間には関係の相互性が成り立たなかった」とボーヴォワールはいう。

なぜ男性が一方的に自らを本質とし、女性を非本質とみなしてきたのか。つまり、男性が第一の性であり、女性が第二の性とみなされ、しかもその関係性は反転可能ではなく、固定的・不動的なものと社会的に見なされ続けてきたのか。多くの社会で女性は主体であることを諦め、客体に甘んずる自己放棄が行われ続けてきたのはなぜかとボーヴォワールは問いかけている。

・特に参考にしたページ

「近代家族とジェンダー」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,75p

女性が第二の性とされる3つの説明

生物学的な説明

第一に、生物学的な説明である。男性と女性の「身体的な差異」が重要になる。たとえば女性には子どもを出産する能力があるが、男性にはない。女性は男性より筋肉が少なく、つきにくい傾向がある。女性には生理周期があるが、男性にはない。

こうした生物学的条件をもとに、社会が女性に対して従属的な役割(第二の性)を押し付けてきたというわけである。「生理的宿命」であると社会的にみなされてきたわけである。

精神分析的な説明

第二に、精神分析的な説明である。一部の精神分析家は「性(セクシュアリティ)や身体は宿命である」とみなしてきたという。

たとえばフロイトは「男性と女性の性器の違いが心理形成に影響を与える」といった理論を提唱し、「身体構造、それは宿命だ」と主張する。ユングは個人の経験や社会の認識を超えた、人類共通の心理構造である「集合的無意識」を提唱している(たとえば母性などの心理的規範が個人や特定の社会を超えて、先天的にそうしたタイプが存在するかのようにみなされる)。ようするに、生物学的な性差を根拠に、女性の心理や役割が決まるという説明である。それらの方向は自然(非構築的)であり、個人や社会の選択の問題とはみなされず、固定的なものであるとみなされているのである。

史的唯物論的な説明

第三に、史的唯物論的な説明である。

史的唯物論とは一般に、「社会や歴史の動きは人々の生活の基盤である経済や物質的条件によって決まる」という考え方のことである。

たとえばF.エンゲルスによると、人類の初期段階では狩猟採集生活を送っており、財産は共有が基本だったという。しかし農耕の開始によって特定の土地や生産物を独占する必要が生じ、土地や家畜、収穫物が私的に所有されるようになったという。また、そうした変化を通して一夫一婦制や父権制家族が成立するようになっていく。さらに相続・管理権を通して財産の世襲化が生じ、私有財産の保護のために国家が出現するという歴史の動きが説明されていく。

要するに、共有財産制から私有財産制へと変化したことで、人間に「個別の意思」や「私的所有」、「主体」という考え方が発生してきたというわけである。いわゆる下部構造(経済など)が上部構造(文化など)を規定するという考え方である。

家父長制にみられるように、「男性」が家族において権力を持ち、財産管理や意思決定権を掌握してきたという点がポイントである。そのため、「女性」が私的所有の権利をもつ主体であるとはみなされてこなかったというわけである。経済の変化が家族の変化をもたらし、そうして生じた社会的制度が女性に第二の性を固定してきた一因であるというわけだ。

・特に参考にしたページ

「近代家族とジェンダー」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,77-78p

femaleness/femininity/womanhoodの区別

「身体は状況である」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ボーヴォワールは「生物学的な性差(身体)」によってのみ「女であること」が決まるとは考えていない。

たとえばボーヴォワールは「『ほんとうの女』であるということは、女の身体をそなえているだけでは…十分ではない」と述べている。生物学的な性差によってのみ、女であることの本質をとりだすことはできないという立場である。

ボーヴォワールは哲学者のメルロ=ポンティに影響を受け、身体を運命や固定的な宿命とみなすのではなく、「状況」と捉えている(「身体は状況である」と表現される)。

つまり、身体があらかじめ定められた役割や本質を決定するのではなく、個々人が生きる社会・文化・環境の条件の中で形成される状況の一部にすぎないという考え方である。身体とは個人が置かれた状況に働きかけ、選択や行動を通じて意味づけできる対象なのである。

たとえば妊娠・出産・月経などの生物学的条件は確かにあるが、それをどう経験するか、社会的にどう扱うか、どのように役割を選択するかは個人次第であるとボーヴォワールは考える。それらは他者との関わりの中で多様に展開するものであり、あらかじめ決まっていないのである(本質主義への批判)。

「女であること」は自然の問題だけではなく、文化・社会的な問題であり、構築されるものなのである。また、構築されるものであるゆえに、「変革」も可能であるという。

精神分析的な説明や唯物論的な説明も同様に、ボーヴォワールは批判している。特定の原因によって「女であること」が本質主義的、還元論的に規定できないからである(もちろん、生物学や心理学、経済学を合わせて考慮しても本質はとりだせないと考えられているだろう)。

精神分析には「社会的・文化的な考慮」が欠けている。唯物論的な説明はそれらを考慮しているが、「再生産が軽視されている」と批判している。土地の所有や資本の所有、貨幣の獲得だけではなく、子育て・家事なども歴史を動かす重要な要素だと考えているわけである。もっとも、仮に唯物論的な説明において女性の再生産を考慮したとしても、「女であること」を構築主義的に説明しきることは不可能だとボーヴォワールは考えているだろう。あらゆる経済的な原因をふまえたとしても、それだけで「女であること」を把握できるわけではない。

・特に参考にしたページ

「近代家族とジェンダー」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,77p

藤高 和輝「バトラーからボーヴォワールヘ──ボーヴォワールにおけるジェンダーと両義性の倫理」(2018),27p

サラ・ヘイネマーによる用語の区別

フィンランドの哲学者であるサラ・ヘイネマーはボーヴォワールの『第二の性』にはfemaleness/femininity/womanhoodの区別が認められるという。※ただし、棚沢直子さんによると、ボーヴォワールは厳格に区別しているわけではなく、相互に絡まりあい、錯綜しているという。

femaleness(フィメールネス):生物学的な意味での女性の身体のこと。

womanhood(ウーマンフッド):女であること。社会からの規範的な要請(女らしさ)のことであり、「他者としての自己を受け入れる女」のこと。

femininity(フェミニニティ):単なる生物学的性でもなく、社会的に作られた規範でもなく、具体的に生きられる身体性のこと。「女性性」とも表現される(ただし社会的に規範とされる女らしさそのものではない)。

ボーヴォワールはfemalenessだけでwomanhoodが決まるとは考えていない。もちろん、経済学的な説明や心理学的な説明でもwomanhoodが決まるわけではないと考えている。

しかし、時代ごとにさまざまな複合的な原因がからまりあい、「女性とはこうあるべきだ」というwomanhoodが社会にはなんらかの形で要請として存在する。たとえば日本では、「女性は男性より一歩下がるべきだ」というような傾向があったといえる。

・特に参考にしたページ

藤高 和輝「バトラーからボーヴォワールヘ──ボーヴォワールにおけるジェンダーと両義性の倫理」(2018),28p

女性性は理念に過ぎない

しかしボーヴォワールはそのようなwomanhoodの実現は究極的には不可能であり、社会的な理念にすぎないという。

社会が女性に対して「他者(womanhood,第二の性)になれ」と要請しても、女性もまた人間主体として自律性や能動性をもつからだという。「女とはこのようにあるべきだ、こういうものだ」という一般性を単に語ることは可能だが、そうした一般性をそのままもつ具体的な女性は存在しないのである。たとえば目の前の具体的なりんごの実在の仕方は、「りんごそのもの」という抽象的な概念の実在の仕方と同じではない。

哲学者の藤高和輝さんの説明でいうと「女性性とは、女であることという理念の実現に失敗した多様な生きたバリエーション」ということになる。自然的なものでも社会的に構築されたもの(womanhood)でもなく、生きられる現実の身体(femininity)が重視されているのである。

単に生物学的な原因に基づいて「女性一般」を語るのでも、単に社会的・文化的な原因に基づいて「女性一般」を語るのでもないという姿勢が重要である。

現象学者のフッサールが主客一致問題の問いそのものを破棄したように、「女性そのもの」といった客観的な本質を志向することをやめたというわけである。その代わりに、現実の、具体的な女性がどのように多様に生きているかという点をありのままに描写する視点をとったのだろう。

そうしたボーヴォワールの視点をふまえたうえで、少女期、結婚、母性、老年期といった各段階を通して、女性(femaleness)がどのように社会的に「女(womanhood)」として構築されていくかを(いわば現象学的に)記述していく必要があるのだろう。もちろん、現実の女性(femininity)たちはそれぞれ、社会的な要請を完全には実現できないという葛藤や生き方の多様性があるという点がポイントになる。

・特に参考にしたページ

藤高 和輝「バトラーからボーヴォワールヘ──ボーヴォワールにおけるジェンダーと両義性の倫理」(2018),28p

女性の解放について

もちろん、ボーヴォワールは「具体的な女性がどのように現実の生活世界において多様に生きているか、どのように社会的な要請をうけ、自由を制限されてきたかという点をありのままに描写する」だけで終わったわけではない。

大前提としてボーヴォワールは「自由、能動性、主体性」に価値を置いている。つまり、女性が今までと同じように自由を制限されたままでいるべきではなく、自由を獲得するべきだと価値規範を主張しているのである。端的に言えば、「女性は自由の制限から解放されるべきだ」という主張になる。

ボーヴォワールは哲学者のサルトルに影響を受けている。サルトルは「実存は本質に先立つ」といい、人間は、自分の選択や行動によって自分の本質(生き方・意味)を作っていくべきだと主張する。

ボーヴォワールは人間が主体的にならず、不自由な状況に甘んじ、受動的に生きることを「倫理的な過ち」であると考えている。女性はより能動的に、自由な選択ができるように状況に対して働きかけるべきでありと考えているのである。女性の状況は生物学的な性差だけではなく、社会的意味づけによって構築されているのだから、社会的な枠組みを変革すること、あるいはそうした枠組みの中でさえも自分の選択や行動によって自分の本質を見出していくことができるというわけである。

ボーヴォワールはより具体的に、女にとって本当の自由を保証するのは「労働」であるとも主張している。

参政権などの形式的な平等だけでは不十分であり、労働を通じた経済的な自立が自由のために必要だと考えていたのである。そして女性を「家事労働」やパートなどの「補助労働」へと促していく資本制や家父長制への批判も行っている。

・特に参考にしたページ

「近代家族とジェンダー」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,76p

藤高 和輝「バトラーからボーヴォワールヘ──ボーヴォワールにおけるジェンダーと両義性の倫理」(2018),30p

須永 将史「『ジェンダー・トラブル』の<ジェンダー>と「身体なるもの」」(2012),349p

「ボーヴォワールは女性の男性並みの平等を目指した思想家である」というのは事実か?両義性について

藤高和輝さんによると、ボーヴォワールは女性が経済的に自立することを勧めたり、女性もまた自律的主体であることを望んだために、「女性が男性並みの平等を獲得するべき」だというニュアンスで受け取られがちなのかもしれないという。しかしボーヴォワールはそのようなことを主張しているわけではないという。

ボーヴォワールは「男の主体性」を理想とし、女性も男性と同じような主体性を獲得するべきだと述べているわけではない。

男は一者(能動・精神・生産)であり、女は他者(受動・自然再生産)であるといった不均衡そのものへの批判なのである。「女も男のように、異なる性別の人間たちを同じくらい他者として不均衡に扱うべきだ」という意味での自由の獲得が目指されているわけではない。

この辺りは哲学的で話が複雑である。そもそも「主体であるとともに客体である」といったような、ある種の性差を超えた人間観がボーヴォワールにはある。

ものごとをAか非Aにきれいにわけるといった二元論ではなく、Aと同時に非Aであるといったような「両義性(ambiguïté)」や「葛藤」を重視するのである。たとえばある知識人たちは人間の主体性を過剰に重視し、もう一方の知識人たちは人間が社会に規定される存在であるという客体性を過剰に重視している。ボーヴォワールはそれらを乗り越えようとしたという感じではないだろうか。

まず前提として、人間は主体と客体という二面性を持つものと考えられている。女性はたしかに過度に客体として扱われがちな不均衡な状態におかれているが、だからといって何もかもが規定される客体ではなく、自由への意思や理性に欠けている存在ではない。また、そうした不均衡さは永遠に変革が不可能な固定化した状態ではない。

どんな人間も自分の身体(例:性欲や食欲などの本能)という状況や、他者からの視線、法律や経済制度からの影響といった社会の状況から完全に自由になることはできない。ボーヴォワールは「主体の自由の実現はつねに失敗ないし、挫折を運命づけられている」と考えているのである。

藤高さんはこうしたボーヴォワールの両義性の倫理思想を、「他者の歴史的な経験に私たち自身が部分的にしかアクセスできないことを自覚する」というアメリカの文化人類学者であるジェイムズ・クリフォードの「歴史的な否定的能力」と重ねて考えている。

ボーヴォワールは主体が自由を追求するさいに、原理的にある種の「犠牲」や「失敗」が存在するということを自覚しろ、引き受けろといっているわけである。

ボーヴォワールが出す例でいうと、「フランスの労働者の利益と(フランスが支配する)植民地の原住民の解放の両立は難しい」ということになる。

たとえばフランスの労働者の利益を重視すれば、植民地の人達の搾取が続くことになる。しかし植民地の人達の解放を重視すれば、フランスの労働者の利益は減少するのである。ボーヴォワールは「結局、有益と見えるのは、いっそう有益である人間のために、あまり有益でない人間たちを犠牲にすることである」と述べている。

女性の自律性を現在の男性並みに仮に極端に押し上げていくと、結局は「男性が第二の性」となるのではないだろうか。つまり、全体のアンバランスさは変わらないのである。フェミニズムに対する男性たちの過剰な抵抗はこうした事態への誤解や恐れと無関連ではないだろう。

「両方とも(現代的な意味で)同じくらい主体的である」という事態はそもそも原理的に難しいといえる。目の前に秤があると考えてほしい。現在は左が50キロ、右が100キロであるとする。左を100キロにしたからお互い平等だというわけにはいかない。なぜなら、左を100キロにした場合、右が50キロにならないと「(現代的な意味での)男性並みの平等」とは言えないからである(あるいは左を200キロにする)。

「アンバランスな主体性」を目指すのではなく、「バランスの取れた主体性」がいかにして獲得されていくのかが問題になっていく。乗せる重さを変化させるというより、おかしな秤自体を変化させるといったイメージである。どちらかに過剰に偏っていないとバランスを取れていると感じない、その認識の枠組みそのものを変化させるべきなのである。

主体が自由を追求するさいに、原理的にある種の「犠牲」や「失敗」が存在するという限界を引き受けたうえで、バランスの取れた主体のあり方、自由の追求のあり方を模索していくということになるのだろう。

片方が極端に犠牲を強いられることのない、抑圧が過大すぎることのない自由のあり方が重要になる。

その意味において、女性の経済的自立や参政権といったものは必ずしも男性並みの主体性という意味ではなく、「バランスの取れた主体性」とみなされているのではないだろうか。このことは、サルトルがフランスの労働者の利益よりも植民地の原住民の解放を優先したことと関連してくるのかもしれない。

・特に参考にしたページ

藤高 和輝「バトラーからボーヴォワールヘ──ボーヴォワールにおけるジェンダーと両義性の倫理」(2018),30-32p

ジェンダーとセックス

ジェンダーとセックスの違いとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

いままでの説明で、「ジェンダーとセックス」という用語を明示的に使用してこなかった。

ボーヴォワールが「ジェンダー」という言葉を使用していないからである。

ジョン・マネーにおけるジェンダー概念

ジェンダーという言葉はもともと「文法上の性(名詞や代名詞が男性形・女性形・中性形に分けられる区別)」を意味しており、種類や種を意味するラテン語の「genus」から派生した言葉である。

1955年頃に、アメリカの性科学者でありジョン・マネーが「ジェンダーロール(性役割)」という言葉を用い、ジェンダーの概念をヒトの性別についての概念として医学・心理学に広めたという。ただし、ジョン・マネーにおけるジェンダーはいわゆる「セックス(生物学的な性)」と明確に区別された「ジェンダー(社会的・文化的な性)」という意味ではない。ジェンダーという概念の中にセックスという概念が含まれており、現代的な使い方よりも広義の意味合いで用いられている。ちなみにボーヴォワールの『第二の性』が出版されたのはこれより前の1949年である。

ロバート・ストーラーにおけるジェンダー概念

1968年にアメリカの精神科医であるロバート・ストーラーがセックスを「生物学的意味合い」であり、ジェンダーを「心理学的または文化的意味合い」であると定義づけた。

この区別が英語圏において広く受け入れられ、後のフェミニズム研究やジェンダー研究の基盤となったという。たとえば1970年にはラディカル・フェミニズムの幕開けをもたらしたとされるケイト・ミレットが『性の政治学』を出版し、1972年には社会学者であるアン・オークレーが社会学に「ジェンダー」という概念を初めて導入している(『Sex, Gender and Society』,ただし未邦訳)。

日本におけるジェンダー概念の受容とエコフェミ論争、エコフェミニズム

社会学者の須永将史さんは、日本において「ジェンダー」というカタカナの概念が広まった時期は、1980年代のエコフェミ論争と重なっているという。たとえばそれより前の1973年にはミレットの『性の政治学』が翻訳されているが、「ジェンダー」というカタカナではなく、「性別」という用語があてられている(セックスは性である)。そのときは「父権制」という概念が注目され、「gender」が新しい分析概念として扱われることはなかったと須永さんはいう。

エコフェミ論争とは、女性と自然を結びつけて解放を論じる立場(エコフェミニズム)が、本質主義的で女性を自然に縛りつけるのではないかと批判され、肯定派と否定派の間で展開された議論のことである。たとえば青木やよひさんと上野千鶴子さんとの間で論争があったという。上野さんは青木さんのことをイリイチ派フェミニズムであるとみなしているという。

1981年にオーストリア出身の思想家であるイバン・イリイチが「ヴァナキュラー・ジェンダー」を発表し、1983年に日本において山本哲士さんが編集した「経済セックスとジェンダー」の中で邦訳が紹介される(青木さんもこの本に参加している)。

このときに、訳注で「vernacularとgenderについて、イリイチ用語なので日本語にできずそのままにした」という趣旨がある。さらに、対立概念はヴァナキュラーなもの/産業的なもの、ジェンダー/セックスであると紹介されている。たとえば青木やよひさんはジェンダー概念を「象徴的な宇宙の生体系を支える雌雄の二要素」と述べ、「生物学的根拠にもとづいた第一次性差」や「社会的に発展強化された第二次性差」と区別し、「それらとはほとんど関係のない文化的な第三次性差」として用いている。

イバン・イリイチにおけるジェンダー概念

須永さんによれば、イリイチにおけるジェンダーという言葉の使い方は、英米で広く知られていたロバート・ストーラーのジェンダー概念(社会的・文化的な意味での性)とは異なるという。

須永さんによるとイリイチのジェンダー概念は「理想的な社会において共有される、男女のあるべき関係性」を意味しているという。ジェンダーが文化的に広く共有されるべき規範的価値を帯びた概念として(再)定義されているのである。かつての社会では、男女は異なるが互いに補い合う役割と意味を持っていたが、経済社会の発展においてそうした相補性が失われ、男女の関係性や相互補完性がなくなってきたとイリイチは考えている。

昔はセックスとジェンダーの両方があったが、現代ではジェンダーの多様性が失われ、セックス的な差異が残ったというわけである。

産業社会では男も女も単なる「労働力」であり、経済的に中立な人間なのである(経済的な性、いわゆる経済的セックス)。男も女も「それぞれの性らしさ」や「互いの関係性」を失い、同じ型の人間に均一化されたことをイリイチは批判しているわけである。「単なる社会的・文化的な性差」としてジェンダーが定義されているわけではないのである。1980年代には性科学者の黒柳俊恭さんが1987年の著作においてイリイチを参照せず、マネーやストーラーを参照しているといった動きもあったという。その後は1990年にアメリカの哲学者であるジュディス・バトラーが『ジェンダートラブル』を出版し、ジェンダー概念が再び見直されていく流れになっていくのだろう(このあと少し扱う)。

・特に参考にしたページ

須永 将史「日本における〈セックス/ジェンダー区別〉の使用の変遷」(2016)※全体

ボーヴォワールに対するジュディス・バトラーの批判

バトラーにおけるジェンダー概念

従来のセックス/ジェンダーの区別は、セックスが性器の違いなどの生物学的性差であり、ジェンダーがセックスに対する社会的・文化的な意味づけを意味していた。ジェンダー化されるまえの中立的な「ひと」が存在するかのような規定である。

要するに、セックスは非社会的で、自然的で、純粋で、所与のものであるというニュアンスが強かったというわけだ。

たとえば陰茎をもって生まれれば性別は「男」であるのが自然である一方で、「男らしさ」のグラデーションが社会によって異なり、なにをもって「男らしさ」とみなすのかは社会ごとに構築されるとみなされているわけだ。

哲学者のジュディス・バトラーは、「セックスはつねにすでにジェンダーである」と述べ、セックスは社会的な作用を受ける前の純粋ななにかではないと主張している。男/女という生物学的差異もまた、社会のルールや権力によって作られているというわけである。たとえば性別二元論には異性愛規範が働いており、異性愛が自然であるという社会的な作用がセックスという概念にすでに働いているというわけだ。

・特に参考にしたページ

藤高 和輝「バトラーからボーヴォワールヘ──ボーヴォワールにおけるジェンダーと両義性の倫理」(2018),26p

須永 将史「『ジェンダー・トラブル』の<ジェンダー>と「身体なるもの」」(2012),343p

ジェンダーの非自然化とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

セックスもまた社会や文化の影響を受けて認識、理解されるため、単純に「自然(所与のもの)」として考えることはできないというわけだ。このようなバトラーの理論は「ジェンダーの非自然化(denaturalization)」と呼ばれている。バトラーはセックスとジェンダーの二分法そのものを解体しようとしているのである。

たとえばバトラーはボーヴォワールの「女性の身体は女性を縛る本質ではなく、むしろ自由を実現するための手段である」という考え方を批判している。

「身体=手段、自由=目的」と考えると、両者を切り離す二元論に陥ってしまうからである。従来の、「女は身体、男は精神」といった社会的に形成される二元論自体を無意識に反復してしまっているという点が問題なのである。ジェンダーの非対称性は二元論の中で解消しようとするのではなく、二元論の外側で解消するべきだという発想になるのだろう。セックスが不健全な言説である二元論で構築されるのならば、その二元論を相対化するほうが先だという話であり、それが温存されたままだと、非対称を再生産し続けてしまうというわけだ。

藤高和輝さんはボーヴォワールが「セックスの自然性に関しては自明視したままジェンダーの社会構築性を明らかにした」と多くの場合みなされがちであり、それは誤りであるという。むしろ、藤高さんはボーヴォワールは「ジェンダーの非自然化の端緒を開いた思想家」として解釈している。

生物学的性差に偏った本質主義も、社会的性差に偏った構築主義もバトラーは避けているというわけだ。どちらかに偏って非対称性や解放を説明するというより、どちらの説明方式によっても性的差異を完全に規定しきることは不可能だという現象学的な前提をボーヴォワールはふまえているのである。

とはいったものの生物学的な差異や社会的な差異化への要請そのものを否定しているわけではない。

人間には性器が異なるものがあり、そして社会によってそれらへの扱い方が違うことも事実である。そうした2つの力のなかで、人間は「生きられている」のである。藤高さんによると、ボーヴォワールの『第二の性』における第二部「体験」の試みは、「生きられた身体」としての女性性の多様な身体的経験を記述したものとして読み直すことができるという。したがって、ボーヴォワール以後の英米フェミニズムの「セックス/ジェンダー区別」を当てはめて解釈すると、ボーヴォワールが「セックスを自明視した」という誤解が生まれてしまうという。

現象学的にいえばセックスもジェンダーも宙吊りにした(エポケーした)、あるいは、それらの区別自体をそもそも宙吊りにしようとしたと捉えれば、二元論的な発想自体への疑いというバトラーと重なる視線が見えてくるのかもしれない。

※現象学については別の記事で紹介しているので参照してほしい

【応用哲学第一回】フッサールの現象学における「志向性」とはなにか

・特に参考にしたページ

藤高 和輝「バトラーからボーヴォワールヘ──ボーヴォワールにおけるジェンダーと両義性の倫理」(2018),26p

藤高 和輝「バトラーからボーヴォワールヘ──ボーヴォワールにおけるジェンダーと両義性の倫理」(2018),27p

教訓

複雑性、偶発性、多様性、柔軟性

まずは「女に生まれるのではなく、女になるのだ」というボーヴォワールの発言にあるように、生物的な差異だけではなく、文化的・社会的に作られる差異にも目を向けるべきだという点は重要だと感じた。世界は単純ではなく複雑であり、他のかたちでもありうるという偶発性の視点である。「男や女とはこういうものだ」という固定的な考えから、より多様で柔軟な考え方へ移行する必要がある。

次に、ボーヴォワールの「両義性」に対する考え方がなかなか勉強になった。あるものの自由や利益は他のものの不自由や不利益を同時的にもたらしうるのである。愛ゆえに憎しみがあるという、繰り返される両義性や矛盾のテーマも同じである。

「あっちにもいかずこっちにもいかず、結局なにをしたらいいかよくわからない」という相対主義的な結論ではないと私は考えている。「白黒をつけられずに手を上げて投げた」のではなく、「白黒をつけられない状況そのもの」を思想の中心に据えたのである。

いわば、「中途半端さを徹底的に引き受けた」といったところだろうか。

結局人間は「選択」し、「行為」する必要がある。悩んだまま何もしないというわけにはいかない。両義性への受け入れは、選択を消すものではなく、選択をより慎重で責任あるものにするための思想的道具なのだといえる。

たとえば、キャリアか家庭かを選ぶ場面を考えてみるとする。 選ぶこと自体は避けられないかもしれない。しかし単純な「実践するか否か」ではなく、「責任ある実践」を選ぶことは可能である。選択に先立って行為の影響を想定し、代償をどう補うかを考え、さらに制度的改善や連帯の実現へと発想を広げることを促すのである。

もちろん、Aか非Aかではなく、第三の選択肢がありうるかもしれないし、組み合わせたり役割を交換し合うといった柔軟な思考も重要になるかもしれない。大事なのは硬直性ではなく柔軟性である。1つの電話ではなく、複数の異なる仕組みの電話によっても応対できるようにしておき、回線がパンクしないようにしておくのである。

単に「社会の期待だからしかたない」と従うことも、逆に「期待への反発」として安易に逆を選ぶことも、いずれも責任を欠いた態度といえる。ただし、反発によってある種の「亀裂」や「ひび割れ」を場に生み出し、固定的に見えるものが実はそうではないという自覚を当事者にもたらすという点は大事かもしれない。たとえばモダンアートがアートとは何かを内省させる作用もそれに近いかもしれない。単なる感情的な反発と、熟慮的な反発は区別可能である。

もちろん、単なる手段が目的化する危険性も存在する。重要なのは、選択の理由を自らの内面で吟味し、その結果がもたらす影響を引き受ける主体的姿勢であるといえそうだ。

矛盾的なもの、対立的なものを同時に考えるとは酷な要求であり、心理的負担も大きく、実際、難しい問題である。

しかしこうした両義性を無視して単純化し、これしかないという硬直性に逃げ込むと、誰かを過剰に犠牲にしたり抑圧するというエスカレートする対称的な構造を再生産ないし強化してしまうことになる(支配と支配による軍拡競争も同じ仕組みである)。ただし、ベイトソンがいうように、相補的な構造もまた支配と依存のように、支配のあり方がエスカレートする仕組みが同様に存在しうることも自覚する必要がある。バトラーのようにデカルト的な二元論をそもそも解体するという思想も重要になってくるのだろう。

デカルト的な二元論への批判はバトラーだけではなく、人類学者のベイトソンなど、多くの近代以降の知識人に共通するテーマである。社会学者のジンメルやシュッツなどもボーヴォワールのように現象学に影響を受けているからこそ、ものごとの「両義性」に着目する視線があるのかもしれない。

また、そもそも両義性の把握のためには自分の行為の結果を社会学者のルーマンのように社会システムと関連づけて理解する必要が出てくるかもしれない。世界は複雑につながりあっており、行為の結果を予測することは難しい。しかしそうした複雑性への理解や縮減を放棄するのではなく、可能な限り、限界性を踏まえた上で近づこうとする努力は必要ではないだろうか。そのためにも、ミクロな記述による理解だけではなく、社会システム理論のようなマクロな理解も同時に必要となると考える。

参考文献リスト

今回の主な文献

シモーヌ・ド・ボーヴォワール (著), 『第二の性』を原文で読み直す会 (翻訳) 「決定版 第二の性 I 事実と神話」

シモーヌ・ド・ボーヴォワール (著), 『第二の性』を原文で読み直す会 (翻訳) 「決定版 第二の性 I 事実と神話」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

藤高 和輝「バトラーからボーヴォワールヘ──ボーヴォワールにおけるジェンダーと両義性の倫理」(2018)[URL]

須永 将史「日本における〈セックス/ジェンダー区別〉の使用の変遷」(2016)[URL]

須永 将史「『ジェンダー・トラブル』の<ジェンダー>と「身体なるもの」」(2012)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。