- Home

- ハーバート・ジョージ・ブルーマー, 1ワード社会学

- 【1ワード社会学第十一回】ブルーマーの「シンボリック相互作用論」とはなにか

【1ワード社会学第十一回】ブルーマーの「シンボリック相互作用論」とはなにか

- 2026/1/17

- ハーバート・ジョージ・ブルーマー, 1ワード社会学

- コメントを書く

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿していますm(_ _)m

はじめに

社会学とはなにか

社会学とは、「社会を対象とする学問」のことである。そして社会とは基本的に「人々の社会的行為の相互作用の集まり」を意味する。

なぜ社会学が存在するのかについては多種多様な立場があるが、根本的には「社会を分析し、よりよい社会へ導くため」だといえる。社会とはなにか、どう変動していくのかという事実判断やどうあるべきかという価値判断の両方のバランスをとる必要のある学問である。

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

この動画チャンネルシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。

「シンボリック相互作用論」

シンボリック相互作用論とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

シンボリック相互作用論(英:symbolic interactionism):「人と人がシンボルを媒介にして相互作用し合い、その積み重ねによって社会が形成され、維持され、変化する」という社会過程に焦点を置くアプローチのこと。

もちろんこの定義だけではさっぱり理解できない。

基本となる概念は「行為者」、「シンボル」、「相互作用(相互行為)」である。行為者と関連する用語として「自己」や「精神」を理解する必要がある。シンボルと関連する用語としては「有意味シンボル」や「主観的/客観的意味」を理解する必要がある。相互作用と関連する用語としては「状況の定義」や「他者の態度の取得」、「自己との相互作用」を理解する必要がある。他には、「一般化された他者の態度」、「統制」などの「制度化のメカニズム」が重要となる。

基礎用語を順に説明する前に、まずはシンボリック相互作用論に関連する人物をざっくりとおさらいする。この動画ではブルーマーのシンボリック相互作用論のみを限定的に説明するわけではない。

多様なシンボリック相互作用論者の立場、影響元を紹介し、共通点や差異を考慮して考えていく。

・特に参考にしたページ

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,303p

「社会学の歩み パート2」,有斐閣新書,94p

意味学派とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

「シンボリック相互作用論」という言葉をはじめて用いたのはブルーマーである。1937年にE.P.シュミット編の『人間と社会』という社会科学入門書において、刺激-反応論の立場ではない研究者たちを「シンボリック相互作用論者」と呼んだという。1969年には11の論文を集めた『シンボリック相互作用論――パースペクティヴと方法』を刊行し、詳しい方法論が述べられている。

ブルーマーはその本の中で、シンボリック相互作用論の基礎を築いた第一人者として社会心理学者であるG.H.ミードの名前を挙げている。

ミードは「有意味シンボル」、「役割取得」、「一般化された他者」、「主我と客我」などの概念を提唱した人物であり、これらの概念はシンボリック相互作用論の中でも用いられている(後で解説する)。

意味学派とは、社会を構成している個人の主観や意味づけ、解釈、行為を特に重視する立場のひとたちの総称である(彼らが自称しているわけではない)。

ざっくりと分類すればジンメル、ウェーバー、ミードが源流であり、そこからシュッツの現象学的社会学、ブルーマーのシンボリック相互作用論、ベッカーのラベリング理論、ゴフマンのドラマツルギー、そしてガーフィンケルのエスノメソドロジーなどが登場していったといえる。これらの立場は「ミクロ社会学」として(かなりざっくりと)分類されることがある。

ミクロ社会学とは対照的に、個人ではなく社会全体の構造や体系、意識に力点をおく立場が「マクロ社会学」である。

ざっくりいえばデュルケムが源流であり、そこからパーソンズの構造-機能主義(AGIL図式)、マートンの中範囲の理論、ダーレンドルフのコンフリクト理論、ギデンズの構造化理論、ルーマンの社会システム理論などが登場していったといえる。もちろん、どちらの立場も構造を完全に無視したり、個人の行為や主観を完全に無視するといった極端な立場ではなく、グラデーションが存在する。

1950年代あたりから1970年代あたりまではアメリカの社会学者であるパーソンズの理論が影響力をもった時代である。

個人の主観的な意味づけや行為を軽視しがちなパーソンズの理論に対して、ミクロ社会学の立場のひとたちが刺激され、新しい理論・アプローチを生み出していった時代でもある。ブルーマーだけではなく、たとえばミルズ、グールドナー、ガーフィンケルもパーソンズを批判した。また、主観を軽視しがちだという点だけではなく、そもそも理論に論理的な欠陥があるという指摘などもあった。

・特に参考にしたページ

大澤真幸,「社会学史」,講談社現代新書,第二刷,454p

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

用語解説1:シンボル

シンボルとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

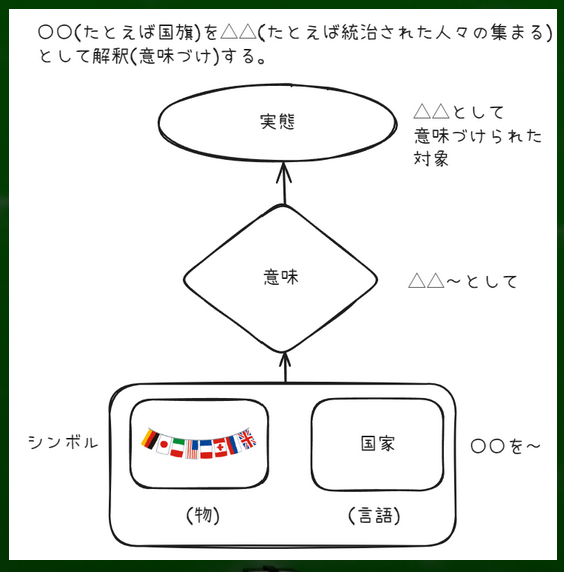

シンボル(英:symbol,象徴):一般に、目や耳などで直接的に知覚できない何かが、物や言葉などによって具現化されたものを意味する。

たとえば十字架はキリスト教の教義体系のシンボルであり、国旗は国家のシンボルである。「リンゴ」という言葉は🍎のシンボルである(このリンゴの絵もシンボルではあるが)。

たとえばそこら辺にある砂粒がなんらかの意味をもっているだろうか。しかし「砂粒」だと我々に意味づけられる時点で、すでに「それ」は「砂粒」という意味を喚起させるシンボルだといえる。ジョージ・バークリーの「知覚されないものは存在するのか」という話にもつながる問題である。

※社会学では意味づけ以前の事象そのもの(生のデータ)や、そもそも客観的に物や他者、私が存在していると証明可能かという哲学的問題は扱わず、所与(学問的に証明はできないが存在する)として扱うことが多い。シュッツが「フッサールは間主観性問題を解決できていない」と考えたこととも関連する。

・特に参考にしたページ

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,302p

記号とシンボルの違いとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

たとえば犬が主人の足音を聞いて尻尾を振る場合、足音は散歩のシンボルといえるだろうか。

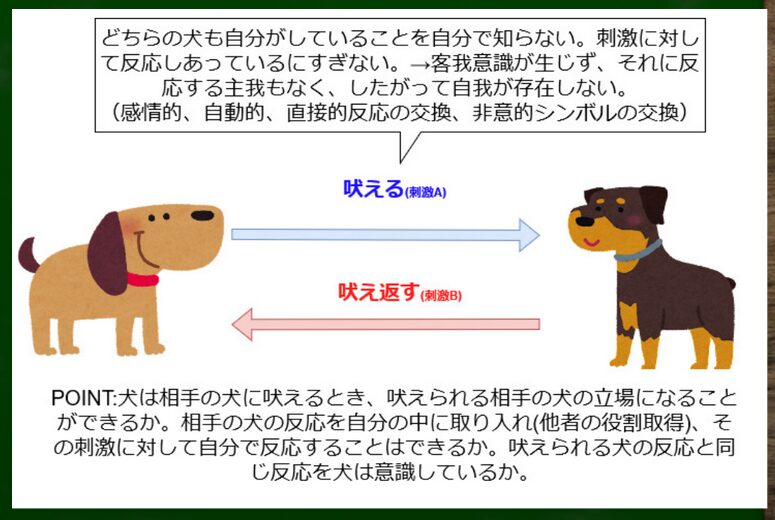

記号論では「記号(信号)」と「シンボル(象徴)」が区別されている。記号は刺激と反応の直接的な関係をもつものである。カエルの鳴き声で異性が発情した場合はこの例に近い(そのようにプログラムされている)。条件反射的に、刺激と反応によって記号がほとんど自動的に解釈されているわけである。

犬のケースは学習によるものかもしれないが、条件反射の度合いが強いケースだといえる。象徴は恣意性(記号と意味の結びつきに必然性がない)が高いイメージで考えたほうがわかりやすい。たとえば虹は「七色として」も「五色として」も意味づけられる。

・特に参考にしたページ

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,302p

シンボル行動、シンボル動物とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

象徴は記号とは違い、能動的要素が含まれていることが多いといえる。国旗を見て国家だと解釈する場合、我々は国家というイメージを想起し、認識し、思考しているのである。

そして我々の行動はほとんどが「シンボルを通した行動=シンボル行動」である。つまり、「何ものか(X,それ)」を「何ものか(A,意味)」を想起させる「何ものか(α,シンボル)」と解釈したうえで行動しているのである。そうした解釈の能力自体は生得的なものかもしれないが、どのように解釈するかは学習によるところが多い(それゆえに恣意的であり、能動的であり、主観的な要素がある)。

たとえば我々は「それ(X)」を「ペン(A)」として解釈している(X as A)。「紙にインクを染み込ませることができる便利な道具」としても解釈している。

シンボルは言語だけではなく、ジェスチャー(振る舞い)なども含まれる。たとえ言語をもたなくても、ある態度や表情を「攻撃的なもの、避けるべきもの」として意味づけ、人間は避けようとするかもしれない。腕を剣でつつかれれば、それは不快なものとして解釈されるかもしれない。

あらゆるシンボルを介さない人間の行為の例を考えることは難しい。いわゆる脊髄反射的行動はその例外だろう。たとえば大きな音に驚いて肩が動いたり、膝を叩かれて足が動いてしまうようなケースである。

シンボリック相互作用論には、基本的に「行為とはシンボル行動である(人間はシンボル動物である)」という前提がある。シンボルに媒介されて、人間は物事を解釈し、他者とコミュニケーションし合っているというわけである。社会的事象を考えるときは、必ず行為者の主観的意味を基軸としてアプローチしていくということになる。

・特に参考にしたページ

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,302p

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,333p

シンボルにおける意味とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

シンボルと関連した「意味」という言葉がある。たとえば目の前に「何か(対象)」があるとして、私は青色のものがあると解釈する。この場合、対象を「青色として」意味づけ、解釈したのであり、この場合の「青色」が意味である。

国旗や国という言葉を「国として」解釈する場合、国は意味であり、シンボルは意味を想起させる「媒介物」である。

・特に参考にしたページ

大澤真幸,「社会学史」,講談社現代新書,第二刷,434p

香月孝志,「社会学用語図鑑」,プレジデント社,第一刷,142p

主観的意味、客観的意味、有意味シンボル、一般化された他者とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

このように、人間はシンボル(言語や物、ジェスチャーなど)を媒介にして対象に意味づけや解釈を行う動物なのである。

さらに意味は「主観的意味」と「客観的意味」に大別することができる。たとえばサッカーボールを「小さいころに怪我をした最悪なボール」と解釈すれば主観的意味に近い。一方で、「足や身体を用いて扱うことを前提に設計された球体のスポーツ用具」と解釈すれば客観的意味に近いといえる。

複数の当事者に了解されているようなシンボルを、とくに「有意味シンボル」とミードは表現する。

自分の内部でも期待し、かつ相手の内部でも同じように実際に生じた場合が有意味シンボルであり、そのようなコミュニケーションを「意味のあるシンボル交換によるコミュニケーション」とミードは呼ぶ。

もちろん、どういう意味として解釈されるかは、社会ごと、集団ごと、狭い範囲だと2者関係ごとによって変わってくる。

しかしある程度の規模の社会が維持されるためには、特定の人間(たとえば友人だけ)に生じる反応を予想できるだけでは不十分である。より多くの人間に一般的に生じる反応を予想できる必要がある。いわゆる「普通はそう解釈する、みんなはそう思う」という場合の他者である。ミードはこのような他者を「一般化された他者」と呼ぶ。

この「一般化された他者の態度」を身につけることを「役割取得」ともミードは呼ぶ。人間はこの役割取得の能力があるゆえに、社会秩序が可能になるのである。

そして「一般化された他者の態度」を身につけるということは、多くのシンボルに対して「一般的な意味」を想起することができるということでもある。

たとえば自分の国の国旗を踏まれれば「侮辱」として解釈し、電車で大声で通話している声が聞こえれば「マナー違反」として解釈するのが我々日本人の多くにとっては「普通(一般的)」である。

もちろん、「普通はそうだけど、私はそうではなく〇〇だと思う」という主観的な意味づけも我々は同時に行っていることもある。私の回りでは~というより広い主観的な意味づけも行われている場合がある。

・特に参考にしたページ

「社会学の歩み パート2」,有斐閣新書,89p

「クロニクル社会学」,有斐閣アルマ,第一六刷,223p

【基礎社会学第二十七回】G・H・ミードの「プレイとゲーム、重要な他者と一般化された他者」とはなにか

用語解説2:相互行為と相互作用、行為者

相互行為と相互作用の違いとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

「相互行為」とは一般に、人間や動物などの主体がお互いの行為に影響を受け、意味を読み取り、それに応答する過程を意味する。

「相互作用」とは一般に、2つ以上の事物・要素・主体が互いに影響を及ぼし、その影響が双方向的に成立している関係(影響と応答)を意味する。相互行為よりも広い意味であるといえる。

たとえば水素と酸素はお互いに影響-応答反応をくり返しているという意味で「相互作用」し合っているが、「相互行為」し合っているわけではない。

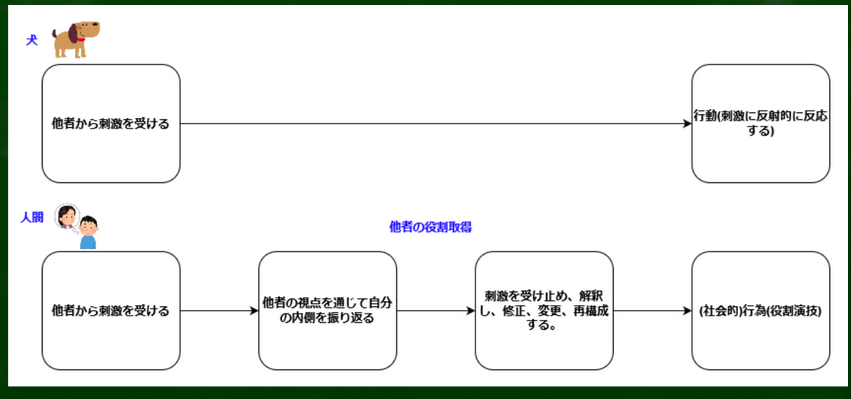

また、相互作用だからといってシンボルが必ずしも用いられているとは限らない。水素と酸素はお互いに人間のようなシンボル交換を行っているわけではない。相互作用の中の一つの種類に、シンボリック相互作用がある。また、人間の認知プロセスは動物の中でも特殊であり、特別な自己反省作用(役割取得)を介した相互行為であるといえる。

マックス・ウェーバーにおける「行為」、「行動」、「社会的行為」の区別

社会学ではM.ウェーバーが「行為」と「行動」を区別している。行為とは「単数或いは複数の行為者が主観的な意味を含ませている限りの人間行動」であり、行動とは「無意識的な行動」である。その明確なライン引きは難しいが、理論的には区別されている。

たとえば他者に大声を出されてびっくりしてしまうような反応は「行動」である。「トイレに行くためにドアを開ける」ようなケースはほとんど無意識的だが、「行為」に分類されるだろう(トイレとは〇〇であり、ドアとは〇〇であるという意味づけが前提となる。)。

そもそも英語のinteractionは相互作用とも、相互行為とも訳すことが可能であり、ブルーマーは厳密にそれらを区別しているわけではない。

ただし、ブルーマーは「単なる刺激-反応」のような動物的行動と相互作用を明確に区別しているという意味で、より狭義の相互作用として位置づけられ、相互行為に近い定義だといえる。相互作用の中でもとくに「シンボルを媒介とした相互作用(=シンボリック相互作用)」を重視しているのである。ちなみにブルーマーは「即席に造語した、それほど洗練されていない新語」と自分でふりかえっている。

人間は主体的に対象に意味づけ(解釈)を行い、この意味に基づいて行為し、他者とやりとりする(相互行為)。そしてこの意味づけで使用される意味は、他者とのやりとりによって生じているという。

相互行為というと、私は対面的な相互行為をイメージしてしまう(2人で会話するなど)。物理的に独立した対面的な他者と直接的に相互行為することだけではなくより間接的、抽象的な、具体的にはだれでもない「一般化された他者、内なる他者」とのやりとりも含めたニュアンスを込めて「相互作用」であると理解しておくことにする。

我々は他者との相互作用によって対象に対して「社会的意味」を共同的に生み出し、この社会的意味に基づいて我々は対象を解釈するようになる。

たとえば「人を殴るのはよくない」とある社会で人間が直接的に関わり合うことによって共通認識が形成され、この認識を前提として我々は「人を殴ることはよくない」という意味づけを行い、その行為をしないという選択をして生きているわけである。また、そのように生きることによってさらに共通認識が維持され、強化されていく。

・特に参考にしたページ

「クロニクル社会学」,有斐閣アルマ,第一六刷,215p

【基礎社会学第十四回】マックス・ウェーバーの社会的行為の四類型とはなにか

J.ハイスによる「ルーティーン化した相互作用」と「プロブレマティックな相互作用」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

相互作用には共同的なもの、敵対的なもの、支配的なもの、交渉的なものなどさまざまな形式がある(この抽象的な形式を内容よりも重視したのがジンメルであった)。

J.ハイスは円滑に進行する相互作用を「ルーティン化した相互作用」、進行が困難な相互作用を「プロブレマティックな相互作用」と呼んでいる。前者の場合は「ふつうはそうするものだ」というルールが安定して存在する場合であり、後者の場合は不安定なケースだといえる。

たとえばコンビニでおにぎりを買う場合、お金を出してモノと交換するという相互作用が生じている。大抵の場合、この相互作用は円滑に進む。なぜなら、「そういう場合、そうするものだ」という共通了解の程度が高いからである(また、多くの場合、そのルールは自分たちだけが決めたものではなく、伝統的に受け継がれてきた制度的な要素が強い)。

また、そうしなければ罰せられるという制裁の仕組み(メカニズム)も存在し、そうしたルールをより安定化させている(たとえば盗むと逮捕される。マナー違反をすれば白い目で見られたり、入店を断られる場合もある)。

一方で、友達に悪口を言われたときに言い返すのか、我慢するのかという微妙なケースの場合は、難しいといえる。

よりローカルな、当事者同士の行為の積み重ねで「そういう場合、そうするものだ」という主観的意味が形成される場合がある(たとえば、デート代を割り勘にするのかどうかなどは固定的なパターンがあるわけではないだろう。ちょっとした会話や出来事、周囲の反応などで変化していく可能性がある)。

・特に参考にしたページ

「社会学の歩み パート2」,有斐閣新書,97p

シンボリック相互作用論における「行為者」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

そもそも相互行為における「行為者」とはいったいなにか。シンボリック相互作用論では、行為者を「社会的位置を占め、欲求や感情をもち、他者に影響を与え、他者からの影響に応答する活動主体」であるとざっくりと定義されている。

たとえば(極端かつ単純化した例だが)、社会的位置(たとえば家族の一員、学校の一員、職場の一員など)をもたない、既存の言語や文化も知らない、無人島で孤立した人間を想定すると、それは「行為者」であるとはいえないのだろう。それは犬や猿と同じ、「行動者」に近いものになるのだといえる。

我々は他者との相互作用を通して、「シンボルの解釈の方法」や「普通の解釈パターン」を学習する生きものである。ミードでいえばプレイやゲームによって社会化していく生き物だといえる(おままごとで相手の気持ちを取得する練習するなど)。

過去の相互作用の蓄積(本などで知る)や、現在の相互作用における経験(社会に出て学ぶ、親に教わる)が必要なのである。

・特に参考にしたページ

「社会学の歩み パート2」,有斐閣新書,94p

用語解説3:自己との相互作用

G.H.ミードにおける「主我」、「客我」、「自我」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

たとえば「一般的には、普通は無駄な時間を過ごすことはよくない」と社会的に意味づけされているが、私は「無駄な時間もまたよいものだ」と主観的に意味づけする場合もある。

相互作用によってすでに生じていた意味(たとえば辞書的な意味)を単に行為者が反復的に使用するだけではなく、調整したり、まるで違った意味として使用することもありうる。

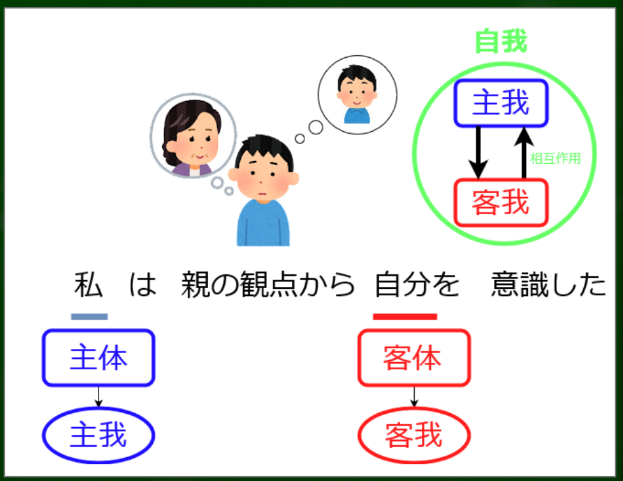

ブルーマーの「自己との相互作用」を理解するためには、ミードの「主我」と「客我」の関係を理解する必要がある。「自我」とは主我と客我の相互作用によって形成されるものであり、その過程を意味している。

客我(英:Me):他者の期待を受け入れた自我の客観的な側面のこと。例:公共の場で静かにするべきという規範を内面化し、自然と声量を抑える自分が形成される。

主我(英:I):客我に対して反応する主体であり、自我の主体的な側面のこと。

たとえば我々は家庭では「子どもや親としてあるべき状態」を期待され、学校や仕事場、電車の中、雑踏の中でも「ふつうならそうあるべき状態」を期待されている。特定の友人にのみ期待されてる期待もあれば、「みんな、ふつうは」というような一般化された他者からの期待もある。しかしそうした期待の通りに自動的に行為するわけではない。客我と主我、期待される自分とそうではない自分の間で相互作用が生じているのである。

我々はそうした客我を想定する能力、他者の役割を取得できる能力、他者の反応や気持ちを推測できる能力をもっている。

そしてそれは基本的に人間特有だというわけだ。

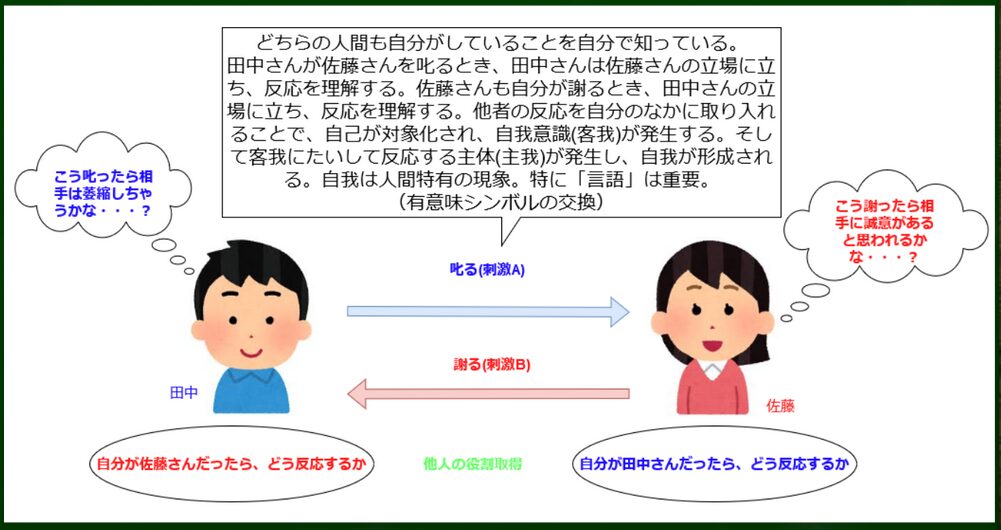

人間以外の動物による相互作用を図にするとこのようなイメージとなる。

人間の自己との相互作用を図にするとこのようなイメージとなる。ただし、私が取得した親の観点と、他者の実際の観点は同じとは限らない。

仮にそのときは同じだとしても、明日には違うかもしれない。それゆえに、継続的に、不断に他者と相互作用することによって他者からの期待を取り入れ続け、主我と客我の相互作用を通して客我を更新し続ける必要がある(仕組み的にし続けざるをえない)。「一般化された他者」も日々変動する。

具体的なケースの図。

【基礎社会学第二十四回】G・H・ミードの「主我と客我(IとMe)」とはなにか

「主我」を捉えることは難しい

主我を残余説(客我以外の全て:人間の個性、個人差、特殊性、プライバシー、主観、逸脱、異常、主体性などの集まり)とみなす解釈と、人間の創発的内省とみなす解釈の2つに基本的にわかれている。

客我をそのまま受け止めて行為するのではなく、主我によって客我が新しく再構成されるのであり、この再構成する能力、客我に対して加工するなにものかが主我であるというわけだ。

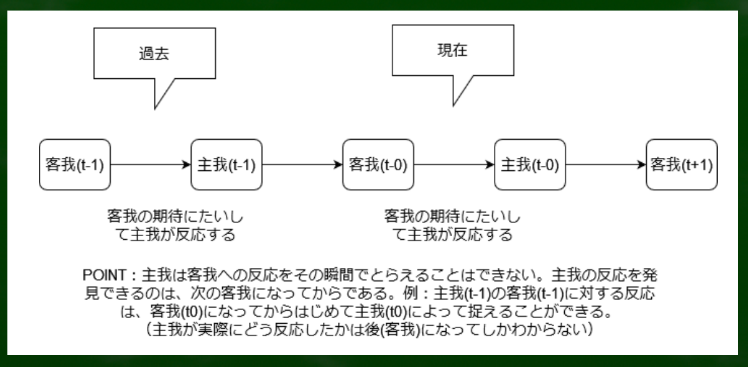

ただし、主我を直接的に意識で捉えることは難しいとミードはいう。客我とは過去の経験が沈殿して形成される経験の蓄積であり、主我とは過去の経験の蓄積に基づいて生起する現在の反応なのである。

それゆえに、今まさに反応している最中の主我を我々は捉えることができないのである。主我の現在の反応は、未来における客我において間接的に知ることができるというわけだ。

主我A1が客我B1に対して反応し、客我B2を生み出したとする。客我B2を生み出したとき、すでに主我はA1ではなく、A2へ変わっている。ミードの言葉で言えば「わたしは、自分自身をつかまえるほどすばやくは走り回れない」のである。

たとえば「人に優しくしなければならない」という客我が蓄積されていたとして、主我は「〇〇の場合はその限りではない」という新たな客我を構成したとする。

しかし時間がたてば、さらに新たな主観が構成されているのであり、この主観に基づいて「〇〇の場合も例外ではない」として構成されるかもしれない。

ある時点において、「主観はこういうものだった」というように振り返ることのみが可能であり、それは「過去の客我と、それより過去の客我の差異」を通して間接的に、遅れて、かろうじて把握するほかないというわけだ(この話は現象学とも関わる重要な点である)。

【基礎社会学第二十四回】G・H・ミードの「主我と客我(IとMe)」とはなにか

ブルーマーにおける「自己との相互作用」、「精神」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ブルーマーのいう「自己との相互作用」とは、主我と客我の相互作用を意味しているということになる。いわば、「内なる他者と内なる自分との対話」である。こうした相互作用の能力を、「精神」というわけである。

繰り返しになるが、ここで大事なのは「内なる他者を単に取り入れて自動的に反応する(刺激-反応モデル)」のではないという点であり、「主体的で能動的、創造的な反応」が重視されているという点である。ブルーマーはパーソンズの理論を社会的な価値規範に受動的に反応するようなタイプだと考え、批判していたという点も重要である。

・特に参考にしたページ

「社会学の歩み パート2」,有斐閣新書,95p

用語解説4:状況の定義、意味世界

トマスとズナニエツキの「状況の定義付け」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

状況の定義付け(英:definition of the situation):個人が自分自身の置かれた状況を知覚しその意味を解釈すること。

トマスとズナニエツキの『ヨーロッパとアメリカにおけるポーランド農民』(1918-1920)によって最初に用いられた。

要するに、人は「与えられた状況そのもの」ではなくその「状況をどう意味づけて理解したか(状況の解釈)」に基づいて行為するというわけである。

たとえば目の前に🌳があるとして、それをどのように意味づけるかは人それぞれである。ある人は「絵のモチーフ」として解釈し、別の人は「家を立てるための材料」として解釈するかもしれない。ある状況がどのように意味づけられるのかは基本的に主観的なものなのである。

・特に参考にしたページ

・「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四版,470p

「社会学の歩み パート2」,有斐閣新書,95p

「トマスの定理」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

トマスは「もしひとが状況を真実であると決めれば、その状況は結果においても真実である」という、トマスの定理も唱えている。

シンボルの項目で見たように、我々の行為はほとんどシンボル行動であり、意味づけである。我々にとって状況とは、「主観的に意味づけられた世界=私的な意味世界」なのである。なんら意味づけを介さないで「世界そのもの」、「状況そのもの」を捉えることは難しい。我々は木を見て水とは違うもの、人とは違うものとして意味づけしてしまうのであり、差異づけてしまうのである。我々はそうした意味世界の中で生きているのである。

・特に参考にしたページ

・「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四版,470p

「社会学の歩み パート2」,有斐閣新書,95p

客観的、社会的な意味世界

しかし我々は、完全に自分勝手に、主観的に状況を意味づけているわけではない。意味は人々の相互作用、相互行為によって不断に作りかえられ、共有されているからである。

つまり、「客観的な意味世界」も我々は構成している(人によって「ふつう」は違うが、大体は共通している意味世界。リンゴは甘いものだ、暴力は基本的にはよくない、など)。

意味学派は主観主義だと批判されることもあるが、社会生活におけるコミュニケーションのほとんどは恣意的で、自分勝手な意味づけばかりが用いられているわけではない。個人の主観を超えた、社会的・客観的な意味が関与しているのである(生得的なものだけではなく、後天的なものにも我々は意味解釈を制約されている。たとえば特定の言語を使う時点で、ある種の制約が生じている)。

「建築をする場合、木は材料として意味づけられる」というシンボルに対する解釈を我々の多くは「ふつうの解釈」だと感じている。また、そのように解釈するようにも期待されているといえる。

ただし、「環境の配慮という点から、木は家の材料として使うべきではないもの」としてある行為者が意味づけ、それが共通了解され、またそのように期待されていく可能性もある。つまり、そういうものとして人びとにとって「真実(疑うことがない、あたりまえのもの)」となる場合があるのである(完全に主観でも客観でもないという意味で、間主観的だといえるかもしれない)。

シンボリック相互作用論において、状況定義は「一般化された他者の態度」と、それに対する「主我の反応」の相互作用の中で行為者が解釈するものとされている。

高校を卒業して大学に進学するか、就職するかを「一般化された他者の態度」は期待するかもしれない。しかし自らの関心はどちらにもなく、好きな趣味を続けたいという欲求があるとする。この相互作用によって最終的に状況が定義されるのである。

「自分のやりたいことのみをやるべきだ」と解釈されるかもしれないし、間を取って「進学をしつつ、やりたいことも同時にやるべきだ」と解釈されるかもしれない。いずれにせよ行為者は状況を定義したうえで行為しているのであり、客観的意味に影響を受けつつ、自分なりの意味づけを行っていくのである。

・特に参考にしたページ

「社会学の歩み パート2」,有斐閣新書,89p

基礎用語解説5:フィードバック、創発性

フィードバックとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

フィードバックとは一般に、ある働きや結果が元のはたらき手に戻って影響を与えることを意味する。

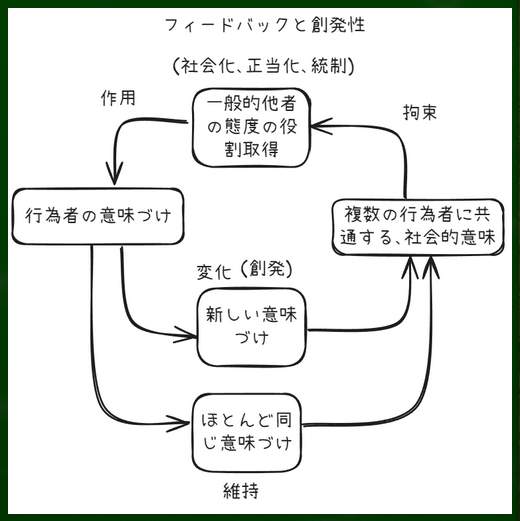

社会学者のブルタン(Arthur Brittan)は、人間の経験は、単に社会にある意味をそのままコピーするだけではなく、行為者は、経験や想像力によって新しい意味や独自の理解を生み出すことができると主張する。こうして個人が構成した新しい意味は、社会の意味体系に影響を与え、それらを変えることがありうるというわけである。再帰性や相互浸透、循環などとも表現できるだろう。

・特に参考にしたページ

「社会学の歩み パート2」,有斐閣新書,91p

創発とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

意味は社会から個人へ一方向に流れるだけでなく、個人から社会へも逆流し、両者は相互に影響し合っているというわけである。図にするとこのようなイメージとなる。こうして新たに生み出される過程を「創発」と呼ぶことがある。

もちろん、新しいものが生じず、ほとんど同じ意味づけが繰り返されることによって強化されている場合もある。「昔からそうだから」というようにより強固な意味として共有されていく場合などである。

たとえば「やばい」という意味を、「すごくかっこいい」という意味で一部の若者が使いはじめたとする。それまではやばいという意味が「すごくよくない、危険だ」という意味で用いられていたが、若者が使いはじめることによって、やばいには「すごくかっこいい」という意味があるものとして、若者以外にも共通了解されるようになるのである。

一部の主観的世界からより広範な客観的世界へと影響を及ぼしていくのである。そしてさらに客観的な世界は一般的他者の態度の役割取得を通して、行為者の意味づけに影響を与えていくのである。辞書にのっている言葉でさえ我々の行為によって意味が変動していくのである。

とはいえ、1+1=2といったように、より強固な共通了解の領域もある。現象学でいえば不可疑的で間主観的な領域である。

たとえばリンゴを触って「ツルツルしている」というのは、ほとんど誰が触っても疑うことがむずかしいものである(その言語的表現は異なったとしてもである)。フッサールは現象学において、そうした不可疑的な体験を土台に本質を明らかにしていこうとするアプローチを取っているという点が面白い。意味学派の筆頭でもあるシュッツは現象学的社会学において、生活世界における諸個人の体験(意味づけ)を重視したことともつながる問題である。

・特に参考にしたページ

「社会学の歩み パート2」,有斐閣新書,100p

ブルーマーにおける3つの前提、ルートイメージ

基礎用語の理解を踏まえたうえで、ブルーマーが述べるシンボリック相互作用論における3つの前提を説明していく。このような前提で社会や人間を考える見方のことを「ルート・イメージ」とブルーマーは呼んだ。

・特に参考にしたページ

「クロニクル社会学」,有斐閣アルマ,第一六刷,214p

「新しい社会学の歩み」,有斐閣アルマ,第一刷,38p

大澤真幸,「社会学史」,講談社現代新書,第二刷,440p

前提1

【前提1】人間はものごとが自分に対してもつ意味にのっとって行為する

前提1はシンボルで確認した通り、人間は「ナマの事象(対象)」それ自体に反応しているのではなく、事象に付与した「意味」に基づいて行為しているという前提である。

たとえば混んだ電車という事象を「危険」だと意味づけて行為する人もいれば、「安全」だと意味づけて行為する人もいる。あるいはより客観的に、「目的地まで素早く移動するための便利な乗り物」として意味づけて行為する人もいる。主観的意味と客観的意味(社会的意味)のグラデーションはあるが、いずれにせよ意味づけに基づいて行為していることにかわりはない。

前提2

【前提2】意味は、社会的な相互作用において生み出される

あらゆる他者とは無関係に行為者が独自に対象を意味づけることは現実的には難しい。かといって、自分とは無関係に状況が意味づけられるわけでもない。

相互作用があるということは、自分の意味づけと他者の意味づけのやりとりによって、新たな意味づけがその都度、不断に新しく構成されるとうことである。この不断の相互作用の過程が社会過程であり、ブルーマーが最も重要視する領域である。

とはいえ、生成論的に考えると事態がすこしややこしくなる。言語はいつ生まれたのか、身振りのコミュニケーションはいつ頃はじまったのか、人との交流の原初的なあり方とはどういうものかといった話になる。

いずれにせよ我々はどういうわけか、相互作用によって共通のパターンを、意味づけを共有し、またそうした意味づけを前提に行動してきたのである。その集積が「言語」や「文化」として蓄積され、辞書やマナーとして可視化されてきたのである。

たとえば葬式とは「死者をほうむる儀式」であり、「葬式のときは黒い服を着る」といった意味づけを我々は共有している。「なぜ黒い服を着るようになったのか、そうした意味が相互作用によって生じたのか」という原初的な相互作用はさておいて、我々は基本的に「そういうものだ」として過去の蓄積を受け入れている(一般化された他者の役割を取得している)。新たな意味を蓄積なしに0からつくることは稀である。

実際に、我々は葬式には黒い服を着ていくのであり、またそのような行為によって、「葬式のときは黒い服を着る」といった意味づけが維持されていくのである。

前提3

【前提3】意味は、個人が、自分の出会ったものごとに対処するなかで、その個人が用いる解釈の過程によってあつかわれたり、修正されたりする

たとえば会社での服装は「一般的にはスーツ」だと我々は考えがちである(意味づけている)。しかし自分はスーツではなく、もっとカジュアルな服でもいいのではないかと思っているとする(意味づけている)。

「一般的にはスーツだ」という常識的な意味づけも、なにもないところから生じたわけではない。過去の人びとが相互行為をすることによって広まり、そうするものだと共通了解されていったものなのである。

そこで、思い切ってカジュアルな服で出社してみるとする。同僚や上司から批判されれば、「やっぱり会社での服装はスーツなのか」と意味づけられるかもしれないし、賛同されれば「カジュアルな服でもいい」と意味づけられるかもしれない。

いずれにせよ自分だけで完結するものではなく、他者(一般化された他者、具体的な他者)からの影響の中で我々は意味づけを行っているのである。

完全に他者とは無関係な意味づけはほとんど存在しないのである。意味は固定的ではなく、行為のたびに更新されうる流動的なものであるという点が重要になる。

ブルーマーにおける自然主義的探求

ブルーマーにおける「自然主義的探求」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

自然主義的探求:具体的な社会生活と乖離した固定的な抽象概念、構造概念、科学的手法を使用せず、観察者の立場になって彼らの主観的意味世界におけるリアリティを記述し、理解するべきだという指針に基づいた探求のこと。

シンボリック相互作用論の方法論的立場と捉えることもできる。「経験的世界の性質を尊重し、その尊重を反映するような方法論的スタンスを作り出せ」、「起きているものごとをあいまいにさせ、覆い隠しているヴェールを剥ぎ取る」ともブルーマーは述べている。

・特に参考にしたページ

「クロニクル社会学」,有斐閣アルマ,第一六刷,216P

「クロニクル社会学」,有斐閣アルマ,第一六刷,217P

探査と精査の違いととはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

たとえばマイノリティー・グループについて研究しようとすれば、その人々の中へ入っていくといった直接的なフィールドワークが重要になるという。経験的研究の過程は生活世界に入り込む「探査」と、探査を下にして理論化していく「精査」の2つの過程からなっているという。

ただし、ブルーマーは探求方法を具体的に明らかにしていない。特定の技法を固定化するのではなく、研究者が研究対象との相互作用のなかで状況に応じて柔軟に見い出し、実践していくべきだという。また、ルート・イメージに基づいて技法を探したり、対象を記述するという点が重要である。そうでなければ既存の人類学におけるフィールドワークと区別することが難しい。

・特に参考にしたページ

「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,45p

「他者の態度を取得する能力」はどうやって獲得するのか

ルート・イメージによれば、行為者は主観的な意味や客観的意味に基づいて他者と相互作用し、さまざまな範囲で社会生活を構成している。

しかし、観察者である第三者に、被観察者の主観的な意味はいかにして把握できるのだろうか。ブルーマーは「彼らがみるようなやり方で観察者もみなければならない」というが、それはどのようにして、どの程度可能なのだろうか。たとえば薬物中毒者のリアリティを分析する場合、薬物を観察者も実際に摂取せずに主観的な意味を推測することは可能なのだろうか。聞き取りや観察だけで把握可能なのだろうか。

ブルーマーは「彼らにとっての意味を、自分がその対象についてもつ意味で置き換えるということは、社会科学者がかかわることのできる最大の過誤である」と主張し、勝手に「社会の平均的な意味」や「都合の良い抽象的な意味」に置き換えることを批判している。

ただし、ブルーマーは行為者の観点に立つことが難しいことを認め、「他者の態度を取得する能力」が重要だと抽象的に述べているにすぎない。その取得方法はそれぞれの観察者がその都度自分で考えるということになる。

・特に参考にしたページ

「クロニクル社会学」,有斐閣アルマ,第一六刷,220p

「クロニクル社会学」,有斐閣アルマ,第一六刷,223p

ブルーマーにおける感受概念

ブルーマーの「感受概念」と「確定的概念」の違いとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

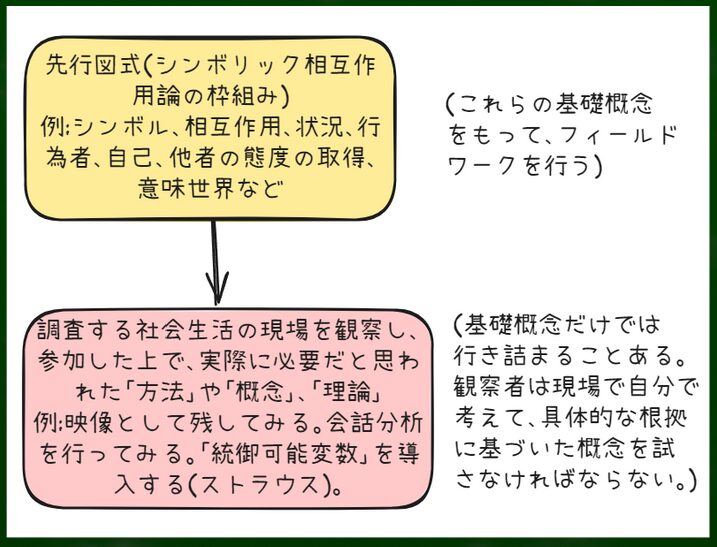

感受概念(英:sensitizing concept):研究者が経験的世界を理解するための視点や探求のあり方を提供し、対象の経験的特性に応じて柔軟に変化可能であるような概念のこと。

確定的概念(英:definitive concept):属性や基準尺度を厳密に定義し、何を見るかを正確に指示するような概念のこと。

たとえば「相互作用」や「自己」、「状況」は感受概念なのだろう。どのような属性や形式を見るかといった具体的な概念を細かく指定していないからである。それに対して、支配、協力、階級といった概念は確定的概念だといえる。

たとえば「交換理論」ならば、交換さえ見ておけば良いということになりかねない(たとえば成果や報酬が計算可能である交換に限定されがち)。

もっとも、ブルーマーは感受概念が、場合によっては科学的厳密性を十分に満たせないケースがあることを認めている。しかし、確定概念もまた社会事象の多くが概念によって切り取られ、歪められてしまい、社会生活のリアリティを捉え損なう可能性がある。

ブルーマーは理論的な枠組みも、具体的な調査も両方を重視し、できるだけ具体的な調査が歪まないような概念枠組み(先行図式)が重要だと主張しているのである。それがシンボリック相互作用論であり、さらにフィールドワークで実際に必要だと観察者に考えられた特殊な方法や、(より具体的な)感受概念だというわけだ。

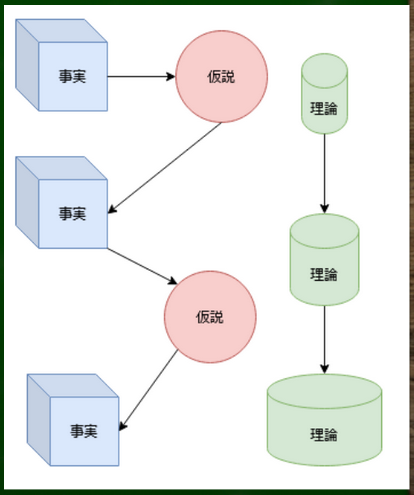

図にするとこのようなイメージになるだろう。ブルーマーは「社会学的概念」を用いるなといっているわけではなく、具体的な社会生活の現場から著しく乖離した概念で理解を歪めるなといっているのである。

多くの概念はつねに現場における相互作用によって、必要に応じて柔軟に作られるべきだと主張しているのである。

たとえば社会学者の磯直樹さんはブルーマーが理論と調査を媒介するような「社会理論」を構築することはできなかったと評価している。「感受概念」や「確定概念」の導入はその試みだが、成功したとはいえないという。そもそもブルーマーのシンボリック相互作用論は「理論」ではなく、彼自身が著書のタイトルで述べるように「方法」や「パースペクティブ(視点)」であり、一種の態度、心構えに近いのかもしれない。

磯さんによれば理論と調査を媒介する社会理論を構築することができた社会学者はブルデューだという。※ざっくりいえば、「ハビトゥス」、「資本」、「界(場)」という3つの概念(開放概念)が経験的な調査を導くということになる(今回、詳細は扱えない)。

・特に参考にしたページ

「クロニクル社会学」,有斐閣アルマ,第一六刷,218p

磯直樹「ブルデューにおける界概念 理論と調査の媒介として」[2008],44-45p

シンボリック相互作用論における社会生活の分析枠組み

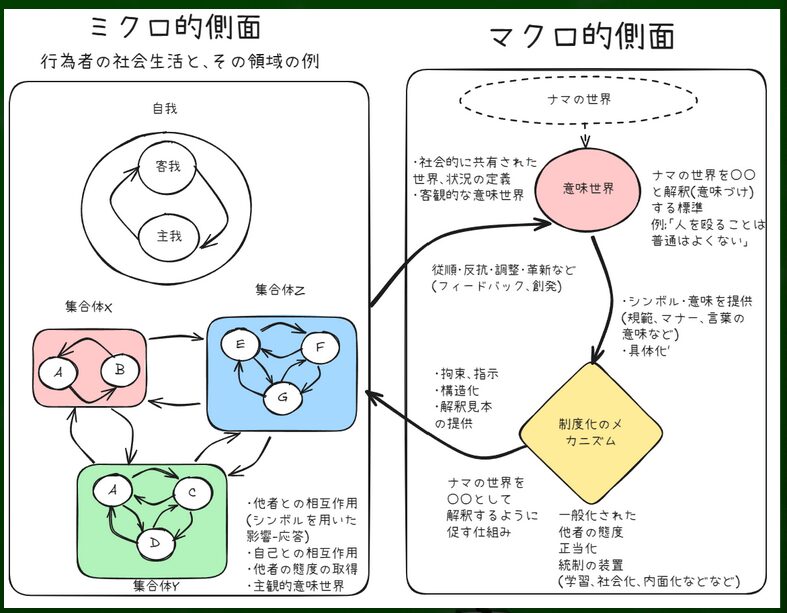

ミクロ的側面とマクロ的側面のイメージ図

かなりざっくりと図にするとこのようなイメージになる(暫定的なもの)。

意味づけされる前のナマの世界はどのようなものなのか、意味づけされ、かつ共有された世界である社会的世界とはどのようなものなのか。制度化はどのような仕組みなのか。自己とはなにか、集団や個人との違いは何か。具体的にそれらの概念はどのように関わり合っているのか。

そうした厳密な概念の定義や概念同士の関係の説明をブルーマーは詳細には行っていない。

・特に参考にしたページ

「社会学の歩み パート2」,有斐閣新書,98p

ブルーマーにおける構造的側面の把握

また、ブルーマーは構造的な側面と過程的な側面を明確に分けることに批判的である。構造的な側面を過剰に重視する、当時影響力をもったパーソンズの構造-機能主義に対抗するためという文脈も考えていいのかもしれない。

あるいは、それらを厳密に定義したり、概念同士を明確に結びつけることによって、観察者が余計な偏見をもって対象を分析してしまうことに注意を払っているともいえる。ほどよく柔軟な、悪い意味でいえば曖昧な概念を意図的に使用しているといえるだろう。

ブルーマーは構造的な側面にどのように人々の主観が影響を受けるか、構造に人々の行為がどのような影響を与えるかについてそこまで重視していない。

社会生活で実際に人びとがどのような相互作用を行い、どのような意味づけを行い、どのような秩序が構成されているのかといった「社会過程」に、つまりミクロなリアリティの記述、理解にブルーマーは関心をおくのである。ブルーマーは学術史的にはシカゴ学派の第三世代として扱われ、第一世代では状況の定義づけで知られるトマス、第二世代では都市研究で知られるパークなどがいる。

ただし、シンボリック相互作用論者のなかには、社会生活の構造的側面の可能性を認めたうえで、過程的側面に焦点を定めて社会生活を分析するS・ストライカーのような社会学者もいる。

・特に参考にしたページ

「社会学の歩み パート2」,有斐閣新書,85p

「社会学の歩み パート2」,有斐閣新書,101p

ゴフマンにおける構造的側面の重視

意味学派に位置づけられる人物でも、たとえばドラマツルギーで知られるゴフマンは初期のころから社会的に共有された意味世界に十分な注意を払っているという。

ゴフマンからすれば、人間は正当化されたルールや共有された状況の定義、期待される役割に従って「演技」する人間であり、社会はその「舞台」なのである。

舞台が壊れることもあるが、基本的には維持しようとしその場合は人びとは互いに修正しようとするともいう。たとえば電車内ではできるだけ顔を見合わせないようにするのは、普通はこうあるべきだという仮面をかぶりつづけているようなものなのだろう(儀礼化された人間)。

とくに表舞台(公共の場など)では演技が特に必要とされ、他人にあまり見られていない裏舞台では演技がそれほど必要がないといったようにグラデーションがある。

また、役割から距離をとるといったことも人間は行うのであり、完全に従うわけではない。また、パーソンズのように抽象的な構造のあり方を調べるわけでもなく、ミクロな相互作用において、具体的にどのように彼らは演技しているのか、どのような役割を期待されていると感じ取っているのかという社会過程に関心をもっている。その意味では、経験的に観察可能な中範囲の社会的に共有された意味世界に注意を払っているといえるのかもしれない。

【1ワード社会学第四回】ゴフマンの「ドラマツルギー」とはなにか

研究例

グレイザー&ストラウス『死の覚識』(1965)

「覚識」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

この論文は、シンボリック相互作用論者であるストラウスらが、「病院における死を巡る覚識のあり方がどのように相互作用的に形作られているか」を明らかにした研究について書かれたものである。

「現代の医学では手のほどこしようもないという状態、死期が近いという事実」を医療従事者は患者に伝えないことがある。いわゆる「余命宣告」を患者の家族に伝えるかどうか、あるいは家族が患者に伝えるかといった話とも関係してくる。

一般的には、患者に伝えないことで、心理的負担の軽減の効果があるのかもしれない。あるいは本人に伝えることで、患者の自己決定権を尊重したり、遺産相続や家族への最後のコミュニケーションに向けて準備できる効果が期待できるのかもしれない。

そもそも患者は自分単独で自由に、自分の運命(死期や、治療の困難さ)を自由に認識することは難しい。ストラウスらの言葉では、覚識(awareness)することが難しいのである。多くの場合、患者は医師のような知識をもたず、正確に判断することは難しい。

医師や看護師の間接的な態度や直接的な言動、あるいは病気に詳しい他の患者からの影響、つまり他者との相互作用によって察していくものなのである。

「覚識文脈」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ストラウスらは、こうした相互作用過程を分析するために、「覚識文脈」という概念を導入する。

覚識文脈(英:awareness context):誰が死や重大事に関する情報をどの程度知り、それが当事者間で共有されているかを示す相互行為上の状況のこと。

| 覚識文脈\主体 | 患者 | 医療従事者 |

|---|---|---|

| 閉鎖文脈 | 知らない | 知っている |

| 懐疑文脈 | 疑う | 知っている |

| 相互仮面文脈 | 知らないふりをする | 知らないふりをする |

| 開放文脈 | 知っている | 知っている |

ストラウスらは覚識文脈を四種類に区分した。表にすると上のようになる。

・特に参考にしたページ

「社会学の歩み パート2」,有斐閣新書,102-105p

「統制可能変数」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ストラウスらによると、覚識文脈は統制可能変数(controllable variables)であるという。つまり、状況の変化をある程度コントロールすることが現実的に可能な変数であるというわけだ。

たとえば医療従事者が患者に死期を伝えないという戦略をとれば、閉鎖文脈を維持することが可能になる。ほのめかせば懐疑文脈や相互仮面文脈に、伝えれば開放文脈へと変化させることができる。

ストラウスらは以下の3つを主に分析の焦点とする。

- 覚識文脈を維持するために彼らがどのような相互作用の戦術をとっているのか

- そうした覚識文脈を維持するための構造的条件(接近変数と呼ばれる)はなにか

- 文脈の移行はどのように生じるのか

重要なのは、ブルーマーとは違い、「構造的条件」にも配慮があるという点である(ただし、ブルーマーの最後の著作である『産業化再考』(1990)などでは、発展途上国における産業化の影響が扱われており、マクロへの視線も見られる。)。

ようするに、患者や医療従事者が簡単には変えられない枠組みのことである。法律や病院の規則、交替看護という制度、医者と看護師の権力関係、患者同士の情報交換が可能な空間があるかどうかなどが想定できる。ミクロから、よりマクロへの接続が考慮されているのである。

ストラウスらはブルーマーの「感受概念」を前提に「統制可能変数」を提案したという点がポイントである。経験的世界とは乖離した抽象的な概念だったり、その場でしか使えない、記述の側面が強い具体的過ぎる概念でもないのである。

統制可能変数によって「具体的な社会生活のリアリティ」を理解し、さらに管理・改善するための「視点」を提供し、さらにそれに即した「道具」を提案するような、柔軟性の高い概念であるといえる。単に無方針にリアリティを記述するのではなく、できるだけ理解可能な形で、特定の、柔軟な視点に基づいて体系的に伝えることができるという点がポイントである。

・特に参考にしたページ

「社会学の歩み パート2」,有斐閣新書,102-107p

「実質理論」と「形式理論」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

具体的な社会生活に基づいた「統制可能変数」を洗練し、体系的に用いることで「実質理論(substantive theory)」を生み出していくことが重要であるという。

特定の領域の経験的データから導かれる(マートン的な意味での)「中範囲の理論」であるといえるのではないだろうか。経験的観察に基づいて概念を生み出し、それらを組合せて相互行為や社会過程を説明する、検証可能な命題を作り上げていくのである。

さらに複数の領域で観察された実質理論を比較し、より抽象度の高い共通原理を導くことが可能な理論を「形式理論(formal theory)」とストラウスらは呼ぶ。

右の図のような往復作業が中範囲の理論のイメージになることをマートンで学んだが、それと合致する考え方であるといえる。

【基礎社会学第三十四回】ロバート・K・マートンの中範囲理論とはなにか

教訓

複雑性、偶発性、多様性、柔軟性

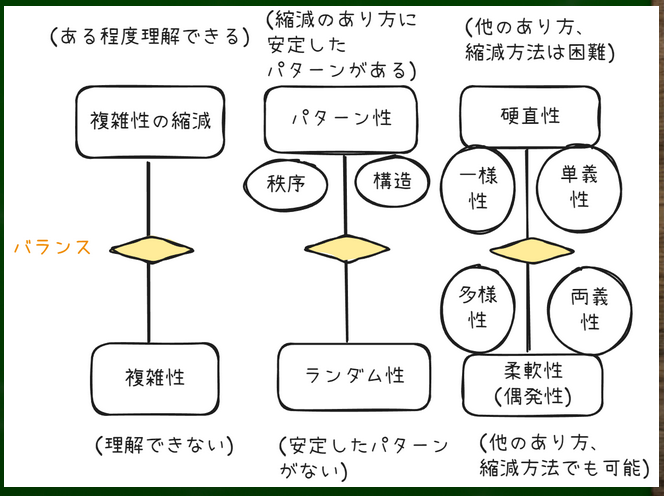

世界は複雑であり、人間はこの複雑性をなんらかの形で縮減することによって世界を理解可能な形で解釈している。

今回の話でいえば、言語や手振りなどの「シンボル」を人間同士の相互作用で作って「ナマの複雑な世界」を「意味世界」へと変換し、理解可能な形にしているといえる。

言語で会話するという行為自体、シンボルの交換であり、シンボル(言語)は意味を指示しているのである。

複雑性を縮減する方法を観察する視点はミクロな視点とマクロな視点の2つに大きく分類することができる。

社会生活のリアリティを、できるだけ抽象的な概念を用いずに観察、記述、理解することで彼らの意味づけのあり方、相互作用のあり方をそのままの形で理解し、いかにして秩序が維持されるか、あるいはされないかを観察する方法がミクロな視点である。基本的には帰納法のかたちをとっている。

特定の領域の相互作用だけでは説明できない、構造的な側面に注目すればマクロな視点ということになる。たとえば経済のあり方が人間の意識のあり方に影響を与えるといったマルクスの社会理論はマクロな視点だといえる。特定の人間の相互作用のあり方を見ても、経済のあり方というマクロな理解を得ることは難しい。

これらは基本的には演繹法のかたちをとっている。

マクロな視点とミクロな視点両方に、それぞれの利点と欠点がある。観察者は神のように客観的な視点で社会生活を正しく観察することは難しい。また、抽象的すぎる主張(ブルーマーの表現でいえば要約的な主張)をしたところで、あまり役立たない。

そもそもミクロからマクロへとどのようにして接続させていくのか、いまいち体系的に私は理解できていない。ただ共通する要素を抽出したり、より広範囲に当てはまるパターンをつくるだけでいいのだろうか。より広い範囲の帰納法から得られた命題を演繹的に利用するだけでいいのだろうか。

もっとアブダクション(データが不足している状況で「最良の説明」を仮に措定する思考法)的な飛躍が必要なのではないだろうか。

口で言うのは簡単であり、パーソンズはそうした試みをして、失敗したケースといえるのかもしれない。あるいはブルデューやルーマンの社会理論はそうした試みのひとつといえるかもしれない(成功しているかどうかは私にはまだわからない)。

たとえばルーマンはオートポイエーシスなどの自然科学の分野の概念を社会学に取り入れるという、一種の飛躍(アナロジー)を行っている。「単なる経験の観察と一般化」からは見えてこない視点である。

ベイトソンから考える「緩さ」と「抽象度」

ベイトソンは思考法を「緩い思考」と「厳密な思考」に分けて考えている。

緩い思考による作業:あやふやな基盤の上に理論を構築していく作業。例えば現在の研究題材に適用できる大胆なアナロジーを他の科学などから見つける方法。目的は類比的に「漠然とした理解」を得ることである。

かといって、当事者の主観に完全に寄り添って、微細に、主観的に社会生活を正しく理解することも難しい。理解できたとしても、汎用性が低い。また、行為者の主観に寄り添う方法も、「柔軟に考えるべきだ」という暫定的な方針をブルーマーは提示したにすぎない。

ただし、「緩い表現」を意図的に使って曖昧なままにしておき、後に分析が必要であることを意識させることが必要であるという。

たとえばfeel(手触り、感じ)やstuff(素)といった用語を使う。名付けることが難しい段階で、「それ(it)」と名づける言い方はさらに緩い用語であるといえる。またハンカチのトリックにもベイトソンは「緩い思考」を例えている。手からハンカチが消えるように見せるのだが、しかし実際には消えていないということを意識する必要があるという(専門的な用語でいうと、具象性の誤認を犯さないようにする)。

厳密な思考による作業:より厳密な思考を行いながら、すでにでき上がっている建築物の足場を補強する作業のこと。「ゆるい表現」をより「明確な表現」へと変えていったり、用語同士の論理関係を体系的に説明していく作業。

重要なのは、漠然とした理解を借入先の厳密に系統づけられた論法によって研ぎ澄ますことだという。たとえば生物学をアナロジーに用いるなら、きちんと生物学の体系、論理に従って説明しきるということが重要なのだろう。AはBのようだ、と曖昧なままにするのではなく、論理的に明らかにしていく作業である。

ベイトソンのいう緩い思考による作業における概念は、ブルーマーの感受概念とすこし似ている。余計な先入観を持たずに、対象に接近することを目的としているからだ。

また、アナロジーのさいに「抽象度(論理階型のレベル)」を合わせることもベイトソンは推奨している。緩い思考における概念の場合も、抽象度を合わせたほうがいいのかもしれない。

たとえばベイトソンは「河は土手を築く」と「エートスは文化構造を築き上げる」という類比関係を自らの失敗のケースとして挙げている。

エートスは河と同じような抽象レベルでは存在していないのであり、河のような実在的なものを探すような考え、エートスと文化構造が物理的に相互作用しているというような考えが生じてしまう危険性があるのである。

※たとえばものの名前と、名付けられるものは抽象度が違うといえばわかりやすい。メニューに書いてある文字を我々は食べることはできない。社会を単なる物のように扱うわけにはいかず、比喩は抽象度を合わせていく必要があるといえる。

・特に参考にしたページ

グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』,144p

グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』,148p

ベイトソンから考える「基底的な知」と「研究促進的な知」

人類学者のG・ベイトソンの言葉を引用する。

「科学研究の進行プロセスが圧倒的に帰納的である、また科学は帰納的に進んでいくべきだと信じている研究者が多く見られるようだ。さきの図でいうと、彼らは”なま”のデータを検討し、そこから”研究促進的”概念に移行していくことが進歩なのだ、と考えていることになる。」

「それら”研究促進的”概念は、”いまだ検討中”の仮説であって、さらに多くのデータによってテストしていかなくてはならないけれども、そうやって徐々に修正と改良を加えていけば、最後には『基底の知』のリストに加えて恥ずかしくないものが完成する、というわけだ。ところが現実はどうだったか。何千という頭脳明晰な人間が五十年あまりも、そのやり方で研究に励んだ結果、できたのは数百に及ぶ”研究促進的”概念の山ばかりではなかったか。真に基底的な知が、ひとつなりとも生まれただろうか。」

「現代の心理学と精神分析学と人類学と社会学と経済学で用いられている概念のほとんどが、科学の基本原理がつくる知のネットワークから完全に浮き上がったものであることは、あまりにも明白である。」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学」,25p

「基底的な知からまったく浮き上がったところで、いくらデータを集めてみても、まっとうな科学は始まらない。ひとりよがりの理論的考察がはびこるばかりである。」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学」,26p

ベイトソンにおける「基底的な知」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ベイトソンのいう基底的な知とは、「真である以外ない命題」や、「どのようなケースにも一般に真である命題」のことである。たとえば質量とエネルギー保存の法則などが自然科学では例として挙げられている。

「地図は土地そのものではなく、ものの名前はなづけられたものではない」、「客観的経験は存在しない」、「イメージは無意識に形成される」、「数と量は別物である」といった命題はベイトソンが重視する基底的な知の例であるといえる。ベイトソンは基底的な知に、サイバネティクスやシステム理論が大きく関わっていると考え、経験的なデータと架橋するような知の体系(精神の生態学)を作り出そうと試みている。

・特に参考にしたページ

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学」,25p

ベイトソンにおける「研究促進的な知」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

研究促進的な知とは、行動科学で一般に用いられている「定義が不完全な説明概念」のことである。たとえば自我、不安、本能、目的、精神、自己、知性、成熟などが挙げられている。

行動科学で用いられがちなこれらの用語はその場その場で適当に作られたバラバラの観念であり、理解を曇らせる暗雲しか形成せず、学問の進歩を遅らせる可能性があるという。

・特に参考にしたページ

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学」,24p

「感受概念」は「研究促進的概念」か

この話を聞いて今回の動画を振り返ると、「感受概念」がまさに「研究促進的概念」に当てはまってしまうのではないかという疑問が生じる。

そしてシンボリック相互作用論で用いられている「一般化された他者」、「主我」、「客我」、「シンボル」、「相互作用」、「解釈」、「記述」・・・と一群の概念がきちんと定義され、関連づけられているかというと、怪しい。実際に、その定義の不正確さが批判されることもある(厳密に定義しないことによって観察者が恣意的なイメージをもたないようにする戦略である、と反論することはできるが)。

ブルデューは「理論なき調査は盲目であり、調査なき理論は空虚である」と述べた。ベイトソンもまた、「まず観察をなおざりにしてはならない。と同時に、基底的な原理から外れてはならない。つまり、一種の挟撃作戦を成功させる必要がある」と述べている。

マクロ的な理論とミクロ的な調査の両方に、演繹(あるいはアブダクション)と帰納の両方に根ざしていなければならないというわけだ。こうした考えの代表はマートンの中範囲の理論だろう。パーソンズもAGIL図式を経験的な調査へとつなぐ索出手段としても捉えていたし、ルーマンも社会システム理論を「機能等価物の発見ツール」として捉えていた。

口でいうのは簡単だ。そんなすごいマクロな理論(知の体系、枠組み、基底的な知のマップ)はどうやってつくることができるのか。「そうあるべきだ」というのは確かかもしれないが、実際につくることは可能なのだろうか。

もし可能であったとして、なぜそれが基底的な知であるといえるのか。そのような抽象的な研究で国から助成金が出るのか。現実社会の人々の苦しみを理解することは可能なのか。なんらかの人々の生活上の利益に即座に、現実的にむすびつくのか。

妥当な基底的な知を我々は探求し、その知のマップの上で経験的なデータを解釈していく。そうしてより体系的な視野の広い知見が得られる。その上で、現代の社会が不健全かどうかを判断し、健全にするためにはどうすればいいかを考える。

言葉で言うのは簡単である。実際にどうやって基底的な知を発見、構成するのか。また、その知をつかってどうやって経験的なデータを解釈するのか。どうやってある事態の不健全さ、歪さを把握するのか。不健全だと仮に判定できたとして、一国単位や集団単位で健全な社会生活へと変革することは現実的に可能なのか(たとえば核の放棄や環境汚染問題は理想がわかっていても実現できない現実が存在する)。

「不可能ごとにアタックしないようではなにごとをもなしえない」というM.ウェーバーの言葉を私は思い出す。理想を置いて、そこに漸近していくはずだという態度が時には必要になるのかもしれない。フッサールの本質看取も、ジンメルの「かのように」の態度も、こうした姿勢と関連するのかもしれない。

社会学を続けていくには「希望」が必要であり、「バランス感覚(たとえば事実判断と価値判断の)」が必要であると考える。ミクロとマクロの両方に気を配り、適切な知を紡いでいけると謙虚に信じるほかないと私は考えてしまう。小手先の経験的事実の集積や、その一般化だけではどうにもならないような危機が、現代社会に迫っているような気がしてならない。根本的な知の枠組みを変革していく必要があるのではないだろうか。

参考文献リスト

今回の主な文献

ハーバート ブルーマー (著), 後藤 将之 (翻訳) 「シンボリック相互作用論: バースペクティヴと方法 (Keisoコミュニケーション)」

ハーバート ブルーマー (著), 後藤 将之 (翻訳) 「シンボリック相互作用論: バースペクティヴと方法 (Keisoコミュニケーション)」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。