動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿する予定ですm(_ _)m

はじめに

社会心理学とは、人間の社会的な振る舞いの法則や仕組みを解明する学問である。

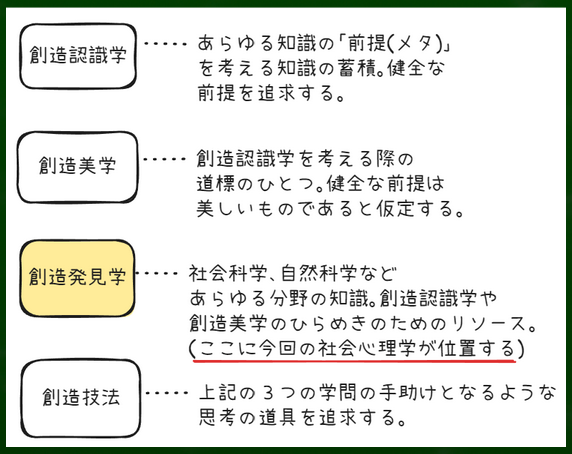

この動画シリーズは下の図に示すように、創造発見学に位置づけられている。

この記事のシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。※社会心理学だけではなく他の心理学を扱うこともある。

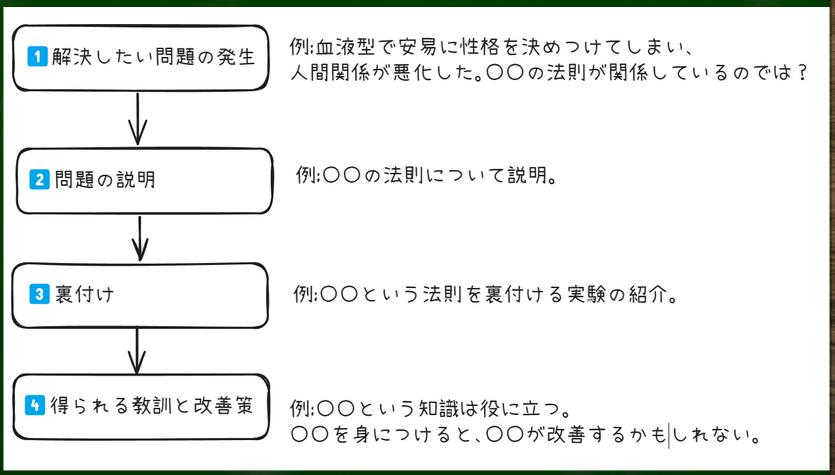

基本的な説明プロセスは、上の図の通りである。

接触仮説に関わる問題発生の例

【1】日常生活での失敗

外国人、トランスジェンダー、特定の宗教に所属する人などのいわゆるマイノリティ(少数派)のひとに対する偏見によって相手を傷つけたり、不当な扱いをしてしまうケース。

偏見による不当な扱いは相手をひどく傷つけ、ときには死に追いやる可能性もある。また、その場の秩序もギスギスした空気にしてしまう可能性があり、共同作業が必要な場合は集団全体の利益の損失となる。

学校、職場、スポーツチーム、近所付き合いなどさまざまな場面で起こりうる問題であり、一般的には解決するべき問題とされている。

【2】その他

マイノリティの問題だけではなく、競争関係にある対等な企業や、学校のクラス同士、クラス内での派閥同士、政党同士、政党内での派閥同士などでも偏見は生じることがある。メジャーな政党を応援している人にたいするマイノリティ側からの偏見もありうる。要するに、自分の所属している集団(内集団)以外の集団(外集団)に対して偏見は生じやすいということになる。

実際はその個人の実情をよく知らないのにも関わらず、偏見で特定の個人を感情的な理由から不当に低く評価したり、攻撃したり、接触を意図的に控えたりすることがありえます。いわゆる「差別」につながる可能性がある。

こうした「偏見に基づく集団間の対立」は一般には解消するべき問題とされている。

差別に関する利益について

差別を「される側」は一般に不利益を被りがちである。しかし、特に「差別」の問題に関しては両者のどちらかの利益が大きいかといった問題で話を進めていくことが難しい。

たとえば「スポットライト効果によって他者の視線を過剰に気にした結果、美肌になり、利益になった」というケースを考えてみる。この場合、スポットライト効果は当人にとってポジティブな結果を生む可能性があり、ネガティブな結果を生んでいる場合には解決するべき問題だと言える。

一方で、差別の場合はどうだろうか。「する側」には精神的な優越感や、集団の団結、経済的利益の増大といったポジティブな効果があるかもしれない。

「される側」にも、「結果的にはよかった」というケースが例外的にありうるかもしれない。たとえば人種に基づいて危険だとみなされることで、暴行や窃盗などの犯罪を回避できる可能性もある(もちろんその逆の可能性もあり、いい例とはいえない)。差別されることで差別される側の集団の団結力が高まり、差別を打ち壊す運動につながったり、独自の文化が生じたという二次的な結果も考えることはできるかもしれない。

現代では一般に、「差別はよくない」とされており、その結果の如何に関わらず、無くすべき、解決するべき問題であると社会的には認識されている。ポジティブな結果は差別を正当化する理由にはならないのである。

たとえ差別によって例外的にポジティブな結果のほうが大きく「される側」にもたらされた場合でも、差別という行為自体が不当であり、許されていない。被害を受けた本人が個人的に許すといっても法律によって裁かれる罪は多くある。たとえば飲酒運転による事故、強制わいせつ罪などもその例である。社会学者のデュルケム的にいえば、「すべてのものが襲われたのであるから、すべての者が集合意識へのこの攻撃にたいして反撃する」ということになる。

たとえば「人目を過剰に気にすること」は社会的に解決するべきだとは必ずしも思われておらず、あくまでも個人の問題として見なされることが多い。しかし差別は「ある個人が許せばいい、利益があればいい」という問題の範疇を超えている、「社会全体で共有される問題」である。

では、偏見や差別はどのようにして生じ、どのようにして解決可能なのか。そのヒントに、社会心理学における「接触仮説」が関連している可能性がある。

接触仮説

接触仮説とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

接触仮説(英:contact hypothesis):異なる集団の成員同士が適切な条件のもとで直接的に接触することで、偏見や差別が減少するという仮説のこと。

アメリカの心理学者ゴードン・オールポート(Gordon W. Allport)が1954年に著書『The Nature of Prejudice』で提唱している。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,217p

接触によって偏見や差別が減少する4つの条件

偏見の主な原因は「集団に対する正確な情報の欠如」である

オールポートは偏見を「ある集団に所属している人が単にその集団に所属しているとの理由だけで向けられる否定的な態度」と定義した。たとえば「〇〇宗教に所属しているからあの人は頭がおかしい」という態度は偏見に該当するだろう。

さらに、偏見の主な原因を「集団に対する正確な情報の欠如」であるとした。

もしそうだとすれば、正確な情報を得られれば、偏見はそれだけ減じられることになる。そして適切な情報を得る手段として「当該集団との接触」が位置づけられるわけである。「〇〇宗教に所属するAと実際に話してみると、どうやら普通の人だった」といったように情報が修正されていくというわけである。さらに、「このAがまともなら、ほかの成員もまともかもしれない」と推測が続いていくというわけだ。

しかし、接触回数を単に増やしたり、単に長期間接触すれば偏見や差別が低減するというわけではない。接触の条件によっては、逆に偏見や差別が増加してしまうこともある。

オールポートによれば、接触仮説の効果をきちんと出すためには、地位の対等性、共通目的の追求、人間性への意識、制度的是認という4つの条件が必要となるという。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,217p

西岡 麻衣子, 八島 智子「異文化間能力の変容から見る異文化間協働学習の教育的効果―接触仮説とその発展理論の可能性―」,100-101p

伊東武彦「仮想接触仮説の可能性と今後の課題」(2021),75p

(条件1)地位の対等性

【1】地位の対等性とは、接触する人間同士が対等の関係であることを意味している。

たとえば上司と部下のような上下関係ではなく、同僚のような関係が望ましいという。もし上司と部下の関係だとしても、できるだけその地位差が顕著にならない配慮が必要であるという。

(条件2)共通目的の追求

【2】共通目的の追求とは、共通の目標を追求する協力的関係にあることを意味している。

とりわけ、競争関係にないという点が重要である。営業でA集団とB集団と競わせて、どちらかにしかボーナスの支給がないといった場合は好ましくないといえる。A集団とB集団が共同でひとつの作業を行い、成功するとボーナスの支給があるといった場合は共通目的の追求に合致している。

(条件3)人間性への認識

【3】人間性への認識とは、相手を個人として理解するように努めるということである。

たとえば「〇〇国の人」、「〇〇宗教の人」、「〇〇偏差値の人」といったようにカテゴリーとして大きく見るのではなく、「〇〇さん」といったようにその人物を一人の対等な人間として認識するということである。そうすることで、たとえば「〇〇さんは花が好きだ」、「戦争が嫌いだ」、「自分たちのが嫌いな訳ではない」といったような相手の個人の特定の属性が見えてくるわけである。

(条件4)制度的是認

【4】制度的是認とは、権威ある者が接触を肯定的なものであると認めているということである。

たとえば教師が、「異文化コミュニケーションは望ましいことである」と教えていたり、政府の役人が交流を促すような事業をしているといったケースが考えられる。ボランティア活動等で、主催者が積極的にマイノリティの人達に話しかけ、話しかけること、協力することはよいことであるという空気を出しているといったことも重要かもしれない。

「反ステレオタイプ的情報」も条件であるという説

アミールは1969年に「反ステレオタイプ的情報」が相手にあることが接触仮説が機能する条件だと追加して主張した(Amir,1969)。

たとえば「男性はみんな暴力的だ」というステレオタイプ的情報をAさんはもっていたとする。そして男性であるBさんは「暴力的ではなく、平和主義者である」とわかるようなケースが重要になる。多くの成員が満遍なく反ステレオタイプ的情報をもっている場合と、一部の成員が著しく反ステレオタイプ的情報を持っている場合などが重要になる。ここで大事なのは「男性はみんな暴力的ではない」という逆のステレオタイプをもてばいいということではなく、所属ではなくその人自体の性質に目を向けるようにしようということである。

・特に参考にしたページ

伊東武彦「仮想接触仮説の可能性と今後の課題」(2021),76p

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,217p

「典型性」も条件であるという説

ブラウンとヒューストンは2005年に、「典型性」を重要な要素として主張した(Brown & Hewstone,2005)。

たとえば「ある宗教に所属するグループX」の典型例が「服装が派手で、怒りっぽく、時間にルーズだ」と仮定する。Xに所属するAが、全部正反対の属性を持っていた場合、たしかに「反ステレオタイプ的情報」があるので、偏見や差別が減少するかもしれない。しかし、その人が例外的だと認知されてしまうケースがあるという。このケースを「サブタイプ化」という。つまり、あるグループのなかでもAだけがそうであり、ほかのメンバーは怒りっぽく、時間にルーズだろうといったように偏見がなくならないままだというわけだ。

典型性とは、対象がその集団を代表すると思われる度合いであるといえる。AはXの集団の人物であるとまずは認識される必要があるのである。たとえば服装や喋り方、肌の色などさまざまな要素が考えられる。

これらを踏まえて、Aがそのグループのステレオタイプ的な情報とは異なる情報を、つまり反ステレオタイプ的な情報を出すことで効果がより出るというわけだ。

そもそも典型性の情報がステレオタイプ的な情報に基づくのか、そうではない情報に基づくのか、混同なのか、区別が難しそうではある。

人間はそもそもステレオタイプ的な情報を一切使わないで典型例を見いだすことは難しいだろう。

たとえば日本人とみなすためには「肌色」という情報を用いることがあるが、これも一種のステレオタイプである。統計的データなどでより厳密に典型を出すか、個人的な経験や育ってきた周囲の文化、メディアなどの言説から典型を出すかその抽出の偏り方で区別するのかもしれない。抽出の方法が偏っていても、結果としては統計のデータに近づくこともあるだろう。

ステレオタイプ自体は必ずしも解消するべき対象ではない。認知バイアス全体にいえるが、良いところも悪いところもあわせもっている認知のあり方だからである。では、ステレオタイプ、偏見、差別の違いはどこにあるのだろうか。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,218p

伊東武彦「仮想接触仮説の可能性と今後の課題」(2021),76p

ステレオタイプ、偏見、差別の違いととはなにか

ステレオタイプとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ステレオタイプ(英:stereotype):集団成員の属性に関する一般化された固定観念のこと。

例:「女性はやさしい」、「男性は乱暴」、「アメリカ人は自己主張が強い」、「日本人は勤勉だ」、「高齢者は保守的だ」など。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,203p

偏見とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

偏見(英:prejudice):ステレオタイプに、感情的評価が加わった先入観のこと。

例:「男性は乱暴だから嫌い」、「移民は信用できない」、「あの宗教に入っている人は怪しい」、「高学歴だというだけで素晴らしい」など。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,203p

差別とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

差別(英:discrimination):偏見に基づいて、行為として表れたもの。

例:「細かな配慮が必要な秘書職には女性しか雇わない」。「特定の国の出身だからという理由で入店を拒否される」。「同性愛者だからという理由で居住を拒否される」。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,203p

ステレオタイプは認知的な知識である

ステレオタイプは知識や将来の行動の予測など、主に「認知的なもの」だという点がポイントである。

「日本人はみんな勤勉である」という認知に基づいて、「仕事はちゃんとこなすだろう」と行動を予測したりするわけである。「高学歴の人はプライドが高い」、それゆえにプライドを刺激しないように配慮しようなどといったコミュニケーションもあるかもしれない。

とくに集団の統計をとって調べたわけでもなく、本人の傾向を直接観察したわけでもなく、一面的・画一的な知識を使って認知する場合などがステレオタイプだといえる。

「Aの勤勉な姿を具体的に見たから、Aは勤勉であり、仕事ができる」という場合はとくにステレオタイプが用いられていないといえる。

もちろん、「Aは初日に遅刻しなかったから勤勉である」といったような弱い、偏った根拠に基づいてその人の性質が推測されている場合もある。

しかし、それでも具体的な行為に基づいて推測がされているのであり、当人の容易には変えられない所属的な性質(国籍や性別、学歴など)にのみに基づいて一面的に推測されているわけではない。ステレオタイプ的情報に基づいて個人の性質を安易に判断することには慎重にならなければならないというわけだ。個人の多様性を無視してしまうことになるからだ。そして、偏見や差別にもつながっていく可能性もある。

ステレオタイプと偏見の違いがわかりにくい

ステレオタイプと偏見の違いがわかりにくい。ステレオタイプが認知的であり、偏見がそれに感情や価値判断が加わったものだと説明されている。

たとえば「あの国の出身者はうるさいと思う」というのは認知的段階である。そこから、「あの国の出身者はうるさくて嫌いだ」と感情的な判断が加わった場合は偏見となる。

「女性は育児に向いている」と考えるのは社会的イメージに基づいた一面的な認知であり、ステレオタイプだといえる。この判断は「事実判断」に分類される。

ただし、ステレオタイプは一面的で画一的であり、妥当な根拠(統計的な裏付けなど)に乏しい事実判断の場合もある。仮に集団の多くにあてはまるという統計的な裏付けがあっても、特定の成員に当てはまるとは限らない。統計はあくまで可能性の度合いを示すだけである。実際にその女性個人がどのような性質をもっているのかを観察したり、実際に育児をさせてみない限り、その個人に向いているかどうかわからない。勝手に決めつけるな、レッテルを貼るなというわけである。

事実判断と価値判断

事実判断から、さらに「女性が育児をするべきだ」と考えるようになると、価値判断が入ってくる。「Aである」からといって、「Aするべきだ」とは必ずしもならない(そもそも価値づけが一切存在しない事実判断が可能かという問題はおいておく)。

つまり、本人の「そうでなければならない」という感情的態度が表れているのである。それゆえに、この態度は単なるステレオタイプではなく、偏見だと言える。

感情を伴う事実判断からさらに、それを「行動(行為)」に移すと、それは差別となる。つまり偏見をもつだけでは差別ではないということになる。

たとえばXがある外国人Aに対して「Aの国の人達は危険だから、Aも危険である」とステレオタイプ的認知を行い、さらに「Aは危険だからできるだけ関わるべきではない」と偏見をもったとする。さらにそこから、「Aには商品を売らない」といったように行為しはじめると「差別」になる。

もしXがステレオタイプも偏見ももたず、気まぐれで何度も同じ人物に商品を売らなかった場合も考えられるが、売らなかった理由を明確に、合理的に説明できない場合は客観的には差別をしたと見なされることになるのだろう。

たとえば万引きの犯人が「盗むつもりはなかった」と内心を表明しても、状況判断として「盗むつもりがあった」とみなされてしまうだろう。

顕在的な偏見と潜在的な偏見の違いとは

ちなみに偏見は顕在的な偏見と潜在的な偏見に区別されることがある。前者は意識している場合であり、後者は意識していない場合である。

たとえば「ある国の人達を危険で怖いと感じている」という偏見を意識的にはもっていないとする。しかし実際に目の前にすると、すこし距離を置いたり、アイコンタクトの頻度が低くなったり、冷淡な返事が多かったりすることがあるという(Dovidio et al.,2002)。また、偏見があることを意識すると、余計に相手集団との接触を避けようとする傾向が増えることもあるという(Dovidio & Gaertner,2004)。

・特に参考にしたページ

伊東武彦「仮想接触仮説の可能性と今後の課題」(2021),78-79p

差別の何が悪いのか?どうして差別が悪いと言い切れるのか、その基準とは?

不当な区別と不当ではない区別の基準とはなにか、差別の規範理論について

我々のほとんどは差別が「不当な区別」であり、「悪い行為」だと認識している。そして「差別をなくすべきだ」と感じている。しかし、「差別の何が、なぜ悪いのか」、「不当な区別と不当ではない区別の基準とはなにか」を問われると、よくわからない。

「ふつうは、それは差別だ。みんなはそれが差別だというから差別だ」といったようになんとなく使われているのである。

正直、私も問われればそのタイプであり、「差別が悪いのは差別が悪いからだ、みんながその行為は差別だからというからだ、法で禁じられているから」といったように曖昧な、同義反復な理解しかしてこなかった。

今回は堀田義太郎さんの紹介する「差別の規範理論」をもとに考えていきたい。差別の規範理論とは、「差別と、それ以外の行為を区別できる一般的な基準を与えることができるような理論」のことである。

とくに、ある行為が差別と呼ぶことのできるためには、「その行為が悪質であること」を示す必要があると考えられている。我々が不当な、悪い区別を差別と考え、正当な、良い区別を差別と考えないとき、その基準はどこにあるのかという問題である。

堀田さんは既存の理論を、大きく2つにわけている。第一に、「害ベース説明」の理論であり、第二に「尊重ベース説明」の理論である。

・特に参考にしたページ

全体的に堀田さんの論文を参考に展開していく

堀田義太郎「差別の規範理論 ―差別の悪の根拠に関する検討 ―」

カスパー・リパート-ラスムッセンによる害ベース説明の理論

害ベース説明はデンマークの政治哲学者であるカスパー・リパート-ラスムッセンなどがその代表だという。ある行為が、被行為者の属性に基づき、被行為者に対して、害や不利益を与えるからそれは「悪い」という説明である。

たとえば企業が同じ能力を持つ男女のうち男性だけを続けて雇用する場合、「属性(性別)」による区別が行われているといえる。この区別によって損害が女性に生じている。

なぜなら、この女性は職を得る機会が奪われているからである。それゆえに、この属性に基づく区別は「悪い区別」であり、「差別」であるとみなされる。日本でも医学部などで女性が不当に不合格とみなされるというニュースが以前あり、「差別」であると報道されていたのを思い出す(成績が女性のほうが高いのにもかかわらず、男性が合格扱いとなっている)。

たとえば「伝統衣装を着る人だけに写真撮影をお願いする」という場合、属性による区別は行われているかもしれないが、特段の被害は生じていないといえそうだ。

じっさい、我々の社会ではその行為を声を荒立てて差別と指差すことは少ないだろう。

とはいえ、何をもって被害とするかなどはその都度、その社会で判断することになるのかもしれない。

なにが差別かという問題は、差別という言葉を用いる我々の実践と理解を参照する必要があり、どんな社会、どんな時代、どんな文脈でも絶対的に通用するケースを積み重ねることではない。害ベース説は他にも条件があるが、深堀りしない。今回は尊重ベースをメインに扱いたい。

ラリー・アレキサンダーの尊重ベース説:差別の悪を「行為者の動機や意図、信念」に帰属させる場合

尊重ベース説明は(a)差別の悪を「行為者の動機や意図、信念」に帰属させる場合と、(b)差別の悪を「行為者の動機や意図、害から独立した行為の意味」に帰属させるケースにわかれているという。

aの場合はアメリカの法学者であるラリー・アレキサンダーが提唱する理論である。

尊重ベースでは「他者を平等な道徳的価値をもつ存在として尊重すべきである」という平等原理が重視される。これに違反する場合が悪なのである。

aの場合、行為者の信念がこの平等原理に反している場合に悪とみなされる。つまり差別とみなされる。たとえば「〇〇国の人はすべて危険だから嫌がらせをする」という行為は、行為者の信念が平等原理に反しているので差別だということになる。「〇〇国の人はすべて危険だから」という動機は集団のレベルを個人のレベルに当てはめ、個人を対等な人格として尊重していない。

ただし、この「誤った信念」という考え方には問題があるという。

たとえばある雇用者が、面接に来た男Aと女Bの能力は同じなのにもかかわらず、「統計上では女性のほうが生産力が低い」というデータだけをもとに、男性Aを採用したケースを考えてみる。「ある集団にはある傾向がある」ということを正しいと信じただけで平等原理に反するわけではない。

しかし、その信念が正しいとしても、我々は一般的に、その行為を「悪い」とみなすだろう。そもそも「統計のデータを信じたという一点のみを信念に採用する」という例があまり現実的ではなく、わかりにくい。このケースで雇用者は他に一切の誤った性に関する信念をもっていないとされている。意図はないが、結果的にカテゴリーで相手を判断しているのであり、平等原理に反しているというケースだろう。

「頭文字がAの人は道徳的価値が低く、雇用しない」という区別はどうだろうか。平等原理に反しており、誤った信念であると考えることができる。しかし、我々はそれを「差別」とみなすだろうか。

ほかにも、「誤った信念に基づいて、ある人種を積極的に優遇する政策を実施する」というケースも我々は「差別」とみなすことは難しい。

たとえばある中学校Xの生徒10人が店で騒いで迷惑行為をしたとする。そして店はその中学校すべての生徒の入店を禁じたとする。これは差別だろうか。迷惑行為をしていない生徒Aからすれば、カテゴリー(その学校への所属)で判断され、対等な人格として扱われていないと感じるかもしれない。しかし社会的には「連帯責任」や「防衛的措置」、「客を選ぶ自由」など、いろいろと複雑な問題が絡んでおり、一概に差別とみなされるわけではない。

デボラ・ヘルマンによる尊重ベース説明:(b)差別の悪を「行為者の動機や意図、害から独立した行為の意味」に帰属させるケース

(b)の立場はアメリカの法学者であるデボラ・ヘルマンが提唱している。

ヘルマンはある行為のカテゴリーとして「許容可能/不可能」という区別を設定し、さらに許容不可能の中に「平等原理を侵害しているかどうか」というカテゴリーを設定している。ここまでは(a)の立場と似ている。

さらに「平等原則を侵害をしているかどうか」の基準として「貶価(へんか)」を表現する行為であるかどうかを設定している。貶価とは、他者を劣ったものとして扱うことを意味する。

(a)の場合は「行為者の信念」が平等原則に反しているかどうかの評価の対象となったが、(b)の場合は「行為の表現的意味」が評価の対象となる。つまり、貶価となるような表現的意味であるとみなされれば、その行為は悪いということであり、差別になる。

「行為の表現的意味」とは

「行為の表現的意味」とは、その行為が表現する客観的な意味であるとみなされている。

たとえばある会社が同じ能力であるのにも関わらずある人種の人たちを一切採用しない場合、その行為自体が「人種を理由に採用しない」と社会に伝えるメッセージになると解釈、理解される場合がある。その会社の人事の人達がどういう意図や信念であるかに関わらず、普通は、一般的には、客観的にはそういう意味だと解釈されざるをえないと考えるわけである。

ヘルマンはこの場合の客観性を「穏当な客観性」と呼ぶ(自然科学的な客観性よりは弱い客観性)。社会学者のマックス・ウェーバーでいえば、「客観可能性」に近いかもしれない。

たとえばある社会では、「あの色は赤だ」と多くの人達が客観的に考える場合と似ている。

国旗を引きちぎる行為は「その国を貶めるという意味」とわれわれの社会では客観的に判断するのであり、当の本人が「その国が好きだから」と考えていてもそれは変わらないのである。ヘルマンは客観性をトークンとタイプにわけ、タイプを採用している。トークンとは個別の事例であり、タイプとはより一般的、抽象的な事例のことである。ある2人の取り決めではふつうはこういう意味だ、という場合はトークンだといえる。社会一般ではこういう意味だ、という場合はタイプだといえる。

「行為の表現的意味」が相手を貶めるもの(貶価)であればそれは「悪い区別=差別」だということになる。

貶価であるとみなされるための3つの基準

「相手を貶めている表現である、メッセージである」と判断するための基準として、(1)平等原則に反している、(2)区別や線を引く人びとや制度が、権力や地位を伴っている、(3)過去の典型的な処遇との類似などが挙げられている。

(2)の場合は権力が重要になるという。「相手の価値を引き下げている」とみなすためには、相手を従属させることができるような位置にあることが必要だというわけである。

たとえば部下が上司につばを吐きかける行為は侮蔑や軽蔑ではあるが、貶価にはならないという。面接官と就職者の関係は、面接官のほうが権限が上位にあるので、貶価になるというわけだ。政府が〇〇人種に対してのみ公共施設の利用を禁じるという法律を作った場合も、政府のほうがより権力を有しているといえる。もちろん、権力があるからすべて貶価になるわけではなく、他の2つの条件も満たしている必要がある。

たとえばSNSで、フォロワー1億人のAがフォロワー10人のBに公に見える形で「〇〇人だから頭が悪い」と発言をした場合はどうだろうか。

まず、フォロワー数というある種の「影響力」は権力関係を構成するのだろうか。次に、「差別的発言」と「差別」を区別する必要があるのだろうか。「〇〇人だから頭が悪い」というのはいわば「偏見の表明」に近いのではないだろうか(発話も行為ではあるが)。

物を買わせない、就職させない、教えない、食べさせない、支給しない、晒すといったように、ある程度の権力関係において発話を超えた権力的行為を特段に「差別」と表現するのかもしれない。

その意味において、権力関係において貶価が成立するという意味合いを理解することはできる。ただし、オールポートがいう接触仮説が成功する条件に「地位の対等性」があることと整合性がとりにくくなる。そもそも地位の対等性が保たれていれば、定義上の差別は生じないからである。

もちろん、程度にもよるだろう。あるいは職務上の地位差などがあったとしても、お互い1人の人間として対等だという意識が生じていればいいというケースがあるかもしれない。また、ステレオタイプや偏見は減少しうるという意味では整合性がとれている。

部下が上司に向かって「〇〇人は危険だから、一緒に働くのは嫌だ」と発言した場合、私は「差別的発言」だと感じる。私の感覚ではこれも「差別」だと感じてしまう。

しかしヘルマンの基準では、これは貶価ではないので、差別には該当しないことになる(侮蔑など、別の表現になるのだろう)。部下には発話で相手を傷つけるくらいしか能力をもっていないからかもしれない。上司が「〇〇人は危険だから、一緒に働くのは嫌だ」と言って「部下を解雇」したり、「閑職に追いやったり」すれば「差別」なのだろう。上司にはその能力があるからである。

「問題であると声を集団であげる」ことではじめて差別とみなされていく、差別の社会的構築性

(3)の特徴は、その社会の歴史的経緯や文化に依存するものだとされている。たとえば性差別や人種差別が「相手を貶めるもの」としてみなされてきたかなどがポイントとなる。

極端な話、「ある性別や人種への職業差別が全く問題ないとみなされ、かつ栄誉だとされている社会」ではそれを悪とはみなされず、「差別」を構成しないのかもしれない。差別かどうかは絶対的なものではなく、その社会の文脈に依存するというわけである。それゆえに、「問題であると声を集団であげる」ことが、ある行為を差別であると社会的に形成していくのだといえる。差別かどうかはあらかじめきまっているものではなく、生きている我々が構築していくものなのである。

ただし、貶価する行為がすべて差別になるわけではないという。たとえば親が子に「お前は馬鹿で何の取り柄もない」と言うことは貶価になるかもしれない。親のほうが立場が上であり、平等原則にも反するように思える。

しかし、「子どもだから何の取り柄もない」、「〇〇の性別、人種、学校だから何の取り柄もない」というようなカテゴリー、属性に基づく貶価ではない場合、差別とはみなしにくい。われわれの多くはこの親の発言を見て、差別であるとは思わないだろう(ひどい発言だとは感じる。また、もっと文脈を知りたいとも感じる。)。

応用:間接的接触、拡張型接触、仮想接触

間接的接触とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

間接的接触とは、直接会わずに第三者やメディア、空想などを通して間接的に外部集団と接触することをさしている。接触が間接的でも、偏見や差別が減少するという研究がオールポート以後出てきている。

拡張型接触とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

たとえば自分の友人の中に、仲の良い外集団の知り合いを持つものがいることを知るだけでも、その集団に対する印象が良くなることがあるという。

このような効果は「拡張型接触効果」と呼ばれている。たとえば1997年のライトの研究では、外集団のメンバーが内集団のメンバーに対して友好的で肯定的な態度を持つことが観察されると、集団間の交流に対する期待は上昇することが示されたという(Wright et al.,1997)。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,218-219p

伊東武彦「仮想接触仮説の可能性と今後の課題」(2021),76p

仮想接触とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

仮想接触とは、実際には会わずに、頭の中で外集団との交流を想像することを意味する。

2009年のクリスプとターナーの研究では、仮想接触によって偏見や差別を減らすためには「シミュレーション」と「肯定的トーン」という2つの要件が必要だという(Crisp & Turner,2009)。たとえば「外集団の初対面の人物に会うことを想像してください。その人物との交流は肯定的で、リラックスしていて、快適であると想像してください。」というような指示を受け、想像したあとに接触した場合は機能するというわけである。周りに外集団と友好的な接触をしている人がいない場合や、実際に接触する機会が少ない場合に間接的接触は有効であるといえる。

・特に参考にしたページ

伊東武彦「仮想接触仮説の可能性と今後の課題」(2021),77p

接触仮説の具体例、実証研究

泥棒洞窟での実験(少年キャンプでの葛藤実験)

キャンプで生じていた偏見

シェリフらは、集団的葛藤の実態を示すため、1954年にフィールド実験を行った(Sherif et al.,1961)。※実験が1954年、論文が1961年。

場所はオクラホマ州の泥棒洞窟と呼ばれるキャンプ場である。被験者は11歳の24人の少年である。引率する大人たちは、この研究のために入念にトレーニングされている。

キャンプの出発前に、少年隊は2つの班にわけられたという。彼らは自分たちの班に「イーグルズ」や「ラトラーズ(ガラガラヘビのこと)」といった名前をつけて、アイデンティティーを形成していったのである。自分たち(内集団)と彼ら(外集団)として、集団の構造が生まれていったという。

スタッフは子どもたちに班対抗の綱引きやテント張り競争、野球の試合などをさせて、「競争的関係」になるように仕向けていく。

2つの集団は互いに敵対意識が生まれ、相手の宿舎に奇襲攻撃をするものも現れていたという。また、質問紙調査では、内集団バイアスが観察されたという(相手の集団を感情的に、「ズルい」、「乱暴」といったように低く評価する)。偏見が表れているともいえる(単に所属しているからという理由で評価が下がる)。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,218-219p

接触を増やすことが逆効果だったケース

このような集団同士の対立や偏見を解消するために、集団同士を近づけて交流の機会を増やすという試みがなされたという。

その結果、逆効果だったそうだ。花火大会で両者を合わせても一触即発であり、食堂でも同様だったという。オールポートが述べていたように、単に接触すればいいというわけではないことがわかる。

接触を増やすことが効果的だったケース

シェリフたちはさらに、「2つの集団がはじめて達成できるような目標」を導入したという。たとえば貯蔵タンクの故障による水不足というような、両方の集団に関わる問題に直面させるのである。「共通の敵」の導入とも表現されている(私はこれを聞くと、ある国が内部の集団を団結させるために、他の国への敵視を促すという戦略を思い出してしまう)。

食料を運ぶトラックを立ち往生させ、2つの集団が協力してロープで引っ張るという作業なども行われたという。

こうした上位目標の導入後では、外集団に対する態度が飛躍的に向上し、友好関係が生じるようになったという。接触仮説が成功したというわけである。

ガートナーはこうした上位目標(共通目標)の導入を、「『彼ら』と『我々』だった集団の捉え方を包括的な『我々みんな』という上位カテゴリーへと移行させ、仲間としての内集団意識を持つことで、内集団好意のプロセスが外集団にも向けられ、偏見が低減される」と説明している(Gaertner et al.,1993)。これをきくと心理学者のアドラーの話に近いと感じる。

創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(7)アドラー心理学の哲学(共同体感覚)とはなにか

その他

日本社会における実験

田辺俊介さん(2001)や額賀美紗子さん(2005)の実証実験では、日本社会において外国人との一定の条件を満たした接触が偏見や排外意識を低減させることが明らかになったという。

大槻茂実さんの実証実験(2006)では、挨拶をかわす程度の接触でも偏見の減少が日本社会では確認されたという。

大槻さんの分析によると、日本人はそもそも外国人に接する機会が希少であることが関連しているという。また、利害関係にある接触ではなく、気軽な接触であることも否定的なイメージの改善に関連していると推測されている。

ただし、アメリカのような社会の場合はそうした接触は希少ではないので、オールポートが述べたような4条件などを満たしたうえでの接触が重要になるという。

・特に参考にしたページ

大槻茂実「外国人接触と外国人意識」(2006),150p

大槻茂実「外国人接触と外国人意識」(2006),156-157p

仮想接触効果の実験:ホームレスの場合

2018年のファルヴォーらの実験では、80名の大学生を被験者とし、実験群には「初対面のホームレスの人物との良好な交流」を想像させ、対照群には「風景」を想像させたという。

その結果、実験群では個別性の認識が有意に高まったという。つまり、「ホームレスだから〇〇だろう」という判断よりも「その人は〇〇だろう」といった判断が高まったということである。つまり、偏見が減少したというわけだ。

・特に参考にしたページ

伊東武彦「仮想接触仮説の可能性と今後の課題」(2021),81p

自己効力感について

バンデューラとシャンクは、「自己効力感」を「曖昧で予測不可能な状況やストレスを含む将来の事態に対処するための一連の行動を効果的に遂行できると信じること」だと定義している(Bandura & Schunk,1981)。

もし自己効力感が高まっていれば、外集団と接触を試みようとする意欲が上がるというわけである。そしてその意欲は接触前のイメージに関係し、「仮想接触」はその助けとなるというわけである。

・特に参考にしたページ

伊東武彦「仮想接触仮説の可能性と今後の課題」(2021),80p

得られる教訓と対策

接触仮説から得られる教訓と対策

まず、「ステレオタイプ、偏見、差別の基本的な用語の区別」と「なにをもって差別とするか」という基礎理論を学べたことがよかった。次に、偏見や差別を減らす方法として「接触」があり、単なる接触だけではなくいくつかの条件が必要だという点は学びがあった。

我々の多くは、できるだけ偏見を減らしたいと考えている。しかし、偏見を意識すればするほど、逆に偏見が増大するという研究もある。

意識的には偏見や差別にともなう態度をしていないと思っていても、無意識的に接触を避けていたり、冷たくしているということはある。「単に気をつけよう」と意識するだけではなく、なんらかのかたちで実際に接触するということが重要になるのだろう。頭でわかろうとするだけでは限界がある。

まずは自分が差別しているかもしれない、あるいは偏見をもっているかもしれないと感じている外集団を特定する必要がある。そのうえで、可能ならば特定の条件を満たしたうえで接触してみるといいかもしれない。

もしそれが怖ければ、その外集団と近しい関係にある内集団のメンバーと知り合ってみるのもいいかもしれない。オールポートの考えでは、偏見や差別は「情報の欠如」が主な原因であり、情報を集めること、特に接触によって身体で知ることが重要になるのだと考えられる。

近しい集団を探すことすら難しければ、仮想接触などを試みてもいいかもしれない。しかし、仮想接触をするためにはその外集団の「情報」が必要である。

ある宗教のひとたち、ある国のひとたち、ある趣味の界隈のひとたちはどんなひとなのか、できるだけ偏っていない情報を手に入れる必要があるだろう(ただし、頭で情報と接するだけではなかなか偏見はなくならない)。そのうえで、接触をイメージするのである。接触に対する自信をつけたうえで、実際に接触し、偏見に過度に基づかない、「今・目の前にいるその人に関する情報」をできるだけキャッチできるような心構えができるのかもしれない。

「そこまでして偏見を減らそうとする価値はあるのだろうか」という考えがチラリと私の中によぎることがある。積極的に加害することは問題外として、「問題がありそうな集団」には接触をできるだけ避けたほうが安全に生きていけるのではないかと素直な感想としては思ってしまう。

しかし、生きていればよく知らない外集団の成員Xと接触しなければならない機会はやってくるだろう。そのときに成員Xの属性を集団に対する偏見によって決めつけて、接触をひたすら避けるような態度をとって相手を傷つけたり、協力できないことによって所属する組織や友人などに迷惑をかけてしまうことがありえる。

こうした俗物的な動機を超えて、「意識的にせよ無意識的にせよ偏見に基づいてお互いに不信感や敵対心を抱き、内だけに引きこもるような硬直した世界は不健全だ、醜い」という意識がめばえればもっといいのかもしれない。

参考文献

汎用文献

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

参考論文

西岡 麻衣子, 八島 智子「異文化間能力の変容から見る異文化間協働学習の教育的効果―接触仮説とその発展理論の可能性―」(2018)[URL]

大槻茂実「外国人接触と外国人意識」(2006)[URL]

伊東武彦「仮想接触仮説の可能性と今後の課題」(2021)[URL]

堀田義太郎「差別の規範理論 ―差別の悪の根拠に関する検討 ―」[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。