Contents

はじめに

・すこし理解に頭を使うような内容なので、間違ってる部分があるかもしれません。引用や出典と見比べながらできるだけ読み進めることをおすすめします。

・ラッセルやクワインは今回は深く触れず、いつか扱います。ゼノンは飛ばす予定です(あまりにも私の理解に時間がかかりすぎてしまうと思うので、論理学の分野で扱おうと思っています)。次はエンペドクレスの予定です。

概要

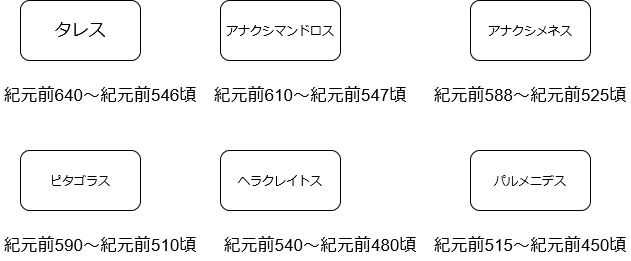

- パルメニデスはだれか、どんな人か:古代ギリシアの哲学者で、エレア派の代表。著書は『ペリ・フュセオース(自然について)』。弟子にゼノンやメリッソスがいると伝えられている。論理学の祖、合理主義の祖、存在論の祖ともいわれている。

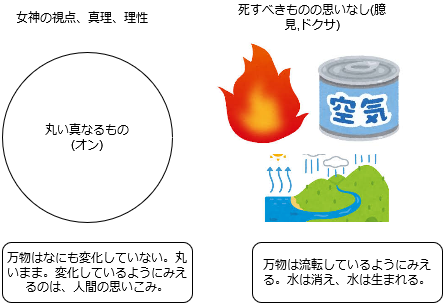

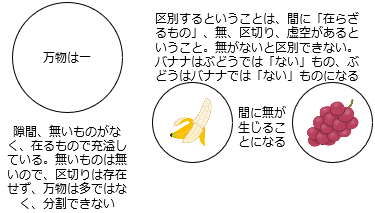

- パルメニデスはどんなことを言ったのか、主張は何か:(1)「在るものは在り、在らぬものは在らぬ」と主張した。在るものが在らぬものに変化することはないという意味であり、論理学で言うと同一律にあたり(A=A)、そこからAかつ非Aはあらぬという矛盾律、Aか非Aかどちらかであり、その中間はないという排中律が帰結する。こうした命題から論理的、理性的に考えていくと、万物は多ではなく一であり、不生不滅で分割できず、変化もなく、時間もなく、始まりも終わりもく、有限で、有の連続であるという結論になる。そうした「在るもの」をパルメニデスは「丸い真なるもの」と表現したが、この表現が物理的なものか、概念的なものかについては解釈がわかれている。「在るもの」とは人間が認識するものであり、パルメニデスを存在論ではなく認識論的に解釈する人もいる。(2)「在るという道」と「在らぬという道」、「ドクサの道」という3つの道(あるいは後ろ2つをまとめる解釈もある)を主張し、「在るという道」が真理の道(アレーテイア)であると考えた。なぜなら、在らぬことは考えることも知ることも言及することもできず、真理の道でないからである。「在るという道」の「在る」が存在用法か叙述用法かで解釈が分かれている。

- パルメニデスは万物の原理、アルケーをなんだと考えたか:パルメニデスは「ドクサの道」で一番説得力のある理屈を女神から教わるという文脈で、「火と土が万物の原理」という説を唱えている。臆見の道も学んでいることから、世界を二元論的に考えているとも解釈されることがある。ただし真理の道においては万物は一であるので、一元論の人物とも解釈される。

- プラトンの髭:「ないものも、なんらかの意味合いで、あらなければならない」というパラドックス。哲学者(論理学者)のクワイン(1908-2000)が「プラトンの髭」呼んだ。例えば架空の存在としてのペガサスは物理的には存在していないが、概念的には存在しているといえてしまう。存在者として言及、指示されたからには、概念的には存在者だということができてしまう。パルメニデスの文脈で言えば「在らぬ」の道の定義は知ることも考えることも言及することもできないものであるから、ペガサスは「在らぬ」には入らないことになる。ただし、「在る」の道の定義は「在らぬことは不可能」なので、物理的に「在らぬ」ペガサスは「在る」には入らないことになる。したがって、パルメニデスの文脈では、在るかつ在らぬという矛盾に満ちた思い込みの、「ドクサの道」に入ることになる。以上が、用いた架空の存在者を「在らぬ」に入れようとする主張へのプラトンの髭を用いた反論である。

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

パルメニデスの断片

断片1(山田哲也訳)

「私を運ぶ馬たちは、心が達する限りまで送った。ダイモーンが私を誉れ高い道へと運び上げた後で。その道というのはあらゆる町を通って知者を運ぶ道。その道によって私は運ばれた。というのも、その道においてはとても賢い馬たちが私を運ぶ馬車を引っ張り,娘たちが道を案内したのだから。車軸は車輪の中で砕けて燃え上がり,叫びを放った。(というのも、二つの回転する車によって両側からせきたてられたからである)夜の屋敷から離れた太陽の娘たちは、光のほうへと私を送ろうと急いだとき,頭から手でベールを払った。そこには夜と昼の道の門があって,それらの周りには横梁と閥があった。そして,高い門それ自体は大きな扉によって閉じられていた。罪を厳しく罰する女神ディケーが,それらの扉の昼と夜を変化させる鍵を持っている。その女神に娘たちは優しい言葉で語りかけた。そして慎重に以下のことを説得した。我々のためにボルトで締められた門を速やかに門からはずして欲しいと。すると娘たちは扉の翼を広げ大きな空間を作った。ボルトと留め金でとめられ,銅で装飾された車軸をパイプの中で何度も回転させながら。そして,その門を通って,娘たちは道に沿って馬車と馬をまっすぐに走らせ続けた。そして、親切な女神は私を受け入れて,その手で私の右手をとり,言葉をかけて以下のように言った。おお若者よ、不死なる御者に連れられてあなたを運ぶ馬たちによって我々の家までやってきたものよ,喜びなさい。というのも,悪しき運命がこの道を行くようにあなたを送ったのではないのだから。(というのも,この道は人間たちの道よりも外側にあるのだから。)むしろ,法と正義があなたを送ったのだ。そしてあなたはすべてを聞いて学ばねばならない。一方では、丸い真なるものの不動の心を,そして,他方では,死すべきものたちの思い込みを,これらの思い込みには何一つ真なる証がない。しかし,それにもかかわらず,汝は以下のことを学ぶだろう。思惑されている全てのことが,あらゆるものに行き渡って正しいとされねばならなかったかを。」

断片2(山田哲也訳)

「さあ,私は語ろう。そして,あなたはこの話を聞いて受け入れよ。ただ,これらの探究の道だけが考えられる。その道は,一方で,「ある」そして「あらぬことは不可能」という道でありこの道は説得の道である(というのも,真理に従うから)他方で,その道は「あらぬ」そして「あらぬことが必然」という道である。私はあなたに,この道は探究できない道であるということを示す。というのも,あなたはあらぬものを知ることができないし(なぜなら不可能だから),考えることもできないのだから。」

断片3(山田哲也訳)

「なぜなら,思惟することとあることは同じことであるから。」

断片4(山田哲也訳)

Fr「現前していないにもかかわらず,知性には現前しているものをしっかりと見よ というのも,あるものがあるものと関係しているのを切り離さないだろうから。秩序にしたがって,あらゆるところにあらゆる仕方で散らばっている場合にも切り離さないだろうし、集まっている場合にも切り離さないだろう。」

断片5(山田哲也訳)

「私にとっては同じことである,どこから始めたとしても。というのも、私は再びまたここに戻ってくるから。」

断片6(抜粋)(山田哲也訳)

「語ることが可能であり,考えることが可能なものがあるのでなければならない。なぜなら,あることは可能であるが,あらぬものはあらぬからである。私はあなたにこれらのことを考えるよう命ずる。」

断片8(抜粋)(山田哲也訳)

「語られる道がたった一つだけ残っている。あるという道。そしてその道の上にはしるしがある。とてもたくさん。あるものは不生であり不滅である。というのも,手足が完全で不動,そして、終わりのないものだからである。それは,かつてあったではなく,いつかあるだろうでもない,なぜなら,今,一度に全て一なるもの連続したものとしてあるのだから。いったい、あなたは、このもののいかなる生成を求めるのだろうか。どのようにしてどこから成長したのだろうか。あらぬものからとあなたが主張することも考えることも私は認めない。というのも,それは語られ得るものでも、考えられ得るものでもない。というのも,あらぬから。それに,どのような必要が,それが以前より後に無から生じるという仕方で生じることを促したのか。このように,全くあるか全くあらぬかでなければならない。信頼の力はあらぬものの側では,何かあるものが無から生じるということを主張しないだろう。このことから,生成も消滅も,ディケーは物を緩めることはあってもそれを放任することはない。むしろ保持する。そして,これらのことに関する判断は,以下のことのうちにある。あるかあらぬか。それゆえ,必然的に以下のように判断された。一方の道は考えられず,名前がないものであると認め(なぜなら真理の道ではないから)他の道はあり,そして,真なるものであるというように。いかにして,あるものが後々破壊されるのだろうか。また,いかにして生じることができようか。というのも,もしも生じたのであれば,あらぬし、もしいつかあるであろうならば,あらぬ。このように,生成は消し去られ,消滅は聞こえなくなった。それは不可分である。というのも,全てが同じであるから。こちらで幾分より多くなるということもないし,そのようなことはそれがつながることを妨げるから。それに,幾分かより少ないということもない。というのも,全体があるもので満ちているのだから。このように,全体は連続したものである。というのも,あるものはあるものに接しているから。しかし,それは大きな戒めの中の限界の中で不動であり,始まりがなく終わりもない。というのも,生成と消滅が,はるかかなたへと叩き出され真理の信頼がそれを押し出したからである。それは同じものとして同じもののうちにそれ自体でとどまり横たわる。そして,このように,同じものはここにしっかりととどまる。というのも、力強い必然の女神が限界の納めの中にそれを保持し,その斜めが両側から押さえつけているからである。このことのゆえにあるものが不完全であるということは正しいことではない。というのも,それは不足していないから。そして,(仮に不足しているのであれば)あるものは全てを必要とするだろう。思惟することと思惟がそれのために存在するところのものは同じものである。というのも,それについて語られているところのあるものが存在しなければ思惟することを見出すことはできないだろう。というのも、存在しないし,存在しないだろうから。あるものを除いては。というのもモイラが知り付けたから。全体に不動であるように。このことにより全てのもの,即ち,死すべきものどもが真理であると信じて定めているところのものは名目に過ぎないであろう。生成も消滅もあることもあらぬことも。場所を変えることも,明るい色に変わることも。しかし,最終的な限界があるのだから,それはあらゆる方向に完結していて,塊に似た丸い玉であり,中心からあらゆる方向に向けて均等である。というのも,それがそちらこちらでより大きくあったりより小さくあったりすることはあってはならないことであるから。というのも,それが同じものになることを妨げるようなあらぬものは存在しないし,あるものは,あるものよりもこちらではより多くあり,そちらではより少なくあるというようなものではない。というのも,あるものは全体的に不朽のものだからである。というのも,あらゆる方向に向かってそれと同質であり,限界のうちで同じようにあるからである。ここで私は、真理に関する真なる言葉と真なる考えを両方ともあなたに語ることをやめよう。」

断片8 51行目「これから先、あなたは死すべき者達の思惑を学べ」

断片8「「汝に私は全ての確からしい(eoikota)この宇宙秩序を語らん、死すべき人間のなにかの説が汝を追い抜くことがないように。」(fr.8.60-61)」(岩野)

断片8:「死すべき者たちが真実と信じて定めたすべてのことは名目にすぎぬであろう――/生じるということも滅びるということも、ありかつあらぬということも、場所を変えるということも、明るい色をとりかえるということも」(パルメニデス断片B8) (URL)

※山田哲也「なぜパルメニデスは『詩』の形式を用い、『女神』という要素を取り入れたのか」から断片の翻訳を引用しています。シンプリキオス写本に基づくテキストからの訳だそうです。ギリシャ語が分かる方は山田さんの論文の注にあるのでチェックしてみるといいかもしれません。

※各断片の行数がわかりにくくなっていますが、詳細は山田さんのほうの論文を見てください。

断片10(岩野)

「しかし汝は、アイテールの本性とアイテールのうちなる全ての星座、それに又輝く太陽のすみきった松明が焼き尽す作用のことを、知るだろう。そしてまるい眼をした月の走り廻るはたらきとその本性のことを聞くだろう、又あたりを取り囲んでいるウーラノス(天)がどこから生まれ、そして又それをアナンケー[の女神]がどのように、星々の限界を持つように、導いて足枷をはめるのかを、知るだろう。」(fr.10)

断片16(岩野)

「「なぜなら、それぞれの者人間は、様々に迷う肢体の混合を持つが、そのように、精神noosは人間のかたわらに立つ。なぜなら思考する者と肢体の本性は、あらゆる人間にとり、同じものであるから。即ち(光ないし夜の要素が)より多いということが思想noēmaである。」(fr.16)」

断片A37(岩野)

「全ての環を壁のように包み込んでいる堅いものがある、その下には火によって出来ている環が位置する。…」

「DKfr.A37の訳―「AëtiusII7,1(ParmenidesB12を参照。)パルメニデスは次のように述べている。互いに重なり合った環stephanasが存在し、あるものは希薄なものからなり、他は重厚なものからなっている。それらの間に光と闇から混成された別の環がある。そしてすべての環を取り囲む壁のような固い部分があり、その下には火でできた環がある。さらにそれら全ての環の中心には固い部分があり、その周囲にも火でできた環がある。混成してできた環の最も中央のものは、それら全てのものの運動変化と生成の〈始原〉と〈原因〉であり、それをパルメニデスはダイモーン 舵を取る者と[B12,3参照]、又鍵を持つ者と[B1,14参照]、あるいは又ディケー、アナンケーと[B8,30;10,6]呼んでいる。空気は、大地の強い圧のために気化し、大地から分離したものである。太陽と天の川[B11.2参照]は火の呼吸である。月は、空気と火の両方が混合したものである。アイテールはすべてのものの最上部に包囲するようにあり、その下に、我々がウーラノスと呼んでいる火でできた部分が位置する。その下は、大地の領域である。」―この後A37は、Cicerodenat.deor.I,11,28からの引用を含むが、ここでは省略したい。なお、ここに見られる「環」の理論は、宇宙論ではあるが、誕生まもない初期の宇宙を論じる宇宙創生論Kosmogonieである。K.ReinhardtParmenidesp.14を参照」

岩野秀明「パルメニデス存在論から宇宙論へ」,59P

パルメニデス

パルメニデスとは、誰

パルメニデス(permenides,前515~前445年頃):・古代ギリシアの哲学者で、エレア派の代表であり、創始者(クセノファネスという説もある)。著書は『ペリ・フュセオース』(自然について)であり、現在は断片だけが残っている。著書は叙事詩の韻律である六脚韻が使用されている。エレアで法律を制定したと伝えられている。

・創始者はクセノファネスという説もあるが、考えを体系化した人物はパルメニデスだという。

・パルメニデスの弟子にはエレア出身のゼノン、サモア出身のメリッソスがいる。ただし直接的な師弟関係があったかは定かではない

・メリッソス以降、エレア派は途絶えたという。

・プラトンのイデア論に影響を与えたと言われている。プラトンは著作「パルメニデス」でパルメニデスについて叙述している。

・アリストテレスからは感覚を無視して自説を主張するのは「ほとんどきちがい沙汰であるように見える」と批判され、「静止される人たち(スタシオータイ)や非自然学者(アフュシコイ)」と呼ばれたらしい。

・「存在論」を明確化した最初の人物と言われている

・「合理主義」の祖といわれている:感覚よりも理性を重視する。

・一元論的な考えも、二元論的な考えももっている。

・ピタゴラス学派のアメイニアスやアナクサゴラスの弟子のクセノファネスに教わっていたという説がある(出典はWIKIなので詳細は不明)。

・プラトンによればソクラテスが青年の頃、老人のパルメニデスと出会っている。

・ヘラクレイトスを「両頭の怪物共」と表現し、矛盾した考え方を批判していたという解釈がある。

「エレア学派の真の創設者はエレア出身のパルメニデスである.彼はクセノパネスの考えをさらに徹底させて,唯一不動の「有」のみが存在し,生成や変化はわれわれの感覚にあらわれる臆見にすぎないと説いた.」

小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」,32P

「「紀元前6世紀前半、南イタリアのギリシア植民地エレア(Elea)でイオニア出身のクセノパネスに始まったと言われる哲学の学派、クセノパネスの後エレア出身のパルメニデス、ゼノン(エレアの)、メリッソスが続いた。パルメニデスがクセノパネスの弟子であったとしたのはアリストテレスであるが、歴史的事実であったかどうかは疑わしい。むしろクセノパネスの唯一の不動の神の考えが、パルメニデスの唯一の不動の存在の哲学に結果の上で類似していることに由来している。しかしパルメニデスの哲学はその「探究」としての性格上、内容でも方法論でも言語でもクセノパネスとも(誰とも)異なっている。実質的にはエレア派はパルメニデスに始まったとしてよい。そしてパルメニデスで終わったのである。それほどパルメニデスは際立っていた。」

「「生成消滅をまぬがれた永遠不滅の真の実在(存在するもの)を感覚によってではなく思考によって捉えようとするエレア派、とくにパルメニデスの努力は、プラトンのイデア論の形成にも大きな影響を与えた。ところが、アリストテレスはそれとは対照的に、エレア派のように感覚を踏み越え、感覚を無視して自説を主張するのは「ほとんどきちがい沙汰であるように見える」(『生成消滅論』第1巻第8章)といっている。彼はまた、その失われた著作『哲学について』のなかで、エレア派のことを(自然の原理である運動を否定する人たちなので)「静止させる人たち〔スタシオータイ〕」とか「非自然学者〔アフュシコイ〕」と呼んでいたらしい。思考で捉えられる実在と感覚に現れる生成消滅との両立は、多元論者や原子論者にとっても、解決すべき一つの課題となった」(平田[2004:23]) 」

ギリシア哲学-ソクラテス以前哲学者断片 出典のURL

エレア派とは、意味

エレア派(Elea;エレア学派):・紀元前6世紀後半に南イタリアのエレアで起こったとされる哲学の一派。エレアは古代ギリシアの植民市だったという。

・南イタリアのナポリ南東の古代ギリシア植民地エレアに紀元前5世紀に生じた哲学の一派

・パルメニデスが創始したとされている

・詩人クセノファネスが創始したという解釈もある

・パルメニデスの弟子にはエレア出身のゼノン、サモア出身のメリッソスがいる。メリッソス以降、エレア学派は途絶えたという。

「「イオニア地方のミレトスで活躍した「ミレトス派」(ターレス、アナクシマンドロス、アナクシメネス)にたいして、マグナ・グエキアのエレア地方(現在の南イタリアの西海岸)で活躍したパルメニデス(前515~450頃)にはじまり、ゼノン(前490~430頃)、メリッソス(前440頃活躍)へと受け継がれた系統の学派を「エレア派」と呼ぶ。直接の師弟関係があったとは思われないが、プラトンやアリストテレスの証言にしたがって、エレア派の始祖としてクセノファネス(前570~480頃)が数え入れられるばあいもある」(平田[2004:22])」

ギリシア哲学-ソクラテス以前哲学者断片 出典のURL

哲学史

・時代的にはピタゴラスの後の人物で、ヘラクレイトスと同時代の人間。

1:神話から自然哲学へ、主観から客観へ、神話的思考の衰退と合理的な知識の登場(最初の哲学)

2:世界が何でできているか(存在の原理)

3:世界は何によって動いているか(生成の原理)

4:存在・生成の原理を説明できるような万物の根源、始原を「アルケー」という。アルケーを求める人達を「自然哲学者(ピュシコイ)」という。最初の自然哲学者がタレスであるといわれている。ソクラテス以前の人々は「自然」について主に探究したという。ソクラテス以後は、愛とはなにか、勇気とはなにか、人間はどう生きるべきかといった観念的な方向へと変わっていく。

5:ミレトス学派の哲学者たちは存在の原理と生成の原理を明確に区別していなかったという。

・タレスはアルケーを「水」、アナクシマンドロスは「無限定なもの」、アナクシメネスは「空気」であると考えた。彼らにとって、それらは万物の存在の原理であると同時に、生成の原理であるとされ、その両者は明確に区別されていなかったという。たとえば水は存在の原理としては不生不滅で恒常不変であるが、生成の原理としては生成し、消滅し、変化するものだと考えられている。

6:ヘラクレイトスは「生成や変化のみ」が存在し、恒常不変なものはなにひとつ存在しないと主張した。

7:パルメニデスはその逆で、「在るもの」のみが在り、生成や変化はしないと主張した。

ただし、ヘラクレイトスは変わるという法則(ロゴス)は永遠不変で恒常的であると主張し、パルメニデスもドクサ(臆見)としては生成や変化があるように人間には見えてしまうと主張した。

8:存在の原理と生成の原理をいかに調停するかがギリシア哲学では重要になっていく。説得力のある説明の問題。エンペドクレスやアナクサゴラス、デモクリトスなどが挑戦していく。

プラトンは「イデア」という考えで、調停しようとした(現象界では変化しているように見えるが、イデア界では不変。理性によってイデアは認識可能)。カント(1724-1804)はイデアのようなものは人間の理性によって認識することは不可能だと主張した(批判哲学)。ヘーゲル(1770-1831)は弁証法によって真理(絶対精神)を認識することが可能だと主張した。

「在るものは在り、在らぬものは在らぬ」

「在るものは在り、在らぬものは在らぬ」とは、意味

在るものは在り、在らぬものは在らぬ(あるものはある。ないものはない。):・在るものが在らぬものに変化することはないという意味。論理学で言うと同一律を意味する。同一律からは矛盾律や排中律が帰結する。断片6から取り出された言葉。

断片6(抜粋)(山田哲也訳)

「語ることが可能であり,考えることが可能なものがあるのでなければならない。なぜなら,あることは可能であるが,あらぬものはあらぬからである。私はあなたにこれらのことを考えるよう命ずる。」

・一元論的な考え「万物は一に帰結する」

「意味:無から有はうまれないということ。文献:パルメニデス 断片6。パルメニデスはヘラクレイトスとは反対に、世界は変化しないと言います。パルメニデスは、変化とは物質が有から無になることや、無から有になることだと定義したうえで、そんなことは論理的にはありえないと主張したのです。パルメニデスは存在の有無を見た目よりも理性で捉えたので、合理主義の祖とされています。」

「哲学用語図鑑」,30P

メモ:【論理学における三大原理】同一律、矛盾律、排中律

同一律:AはAである

矛盾律:Aは非Aではない

排中律:命題Aに対してAかAでないかのいずれかである

排中律→任意の命題に対して、それが成り立つか、成り立たないかいずれか一方であって、その中間はないことを述べた論理学の法則。記号を用いると、A<~A(AあるいはAでない)がいかなる命題Aに対しても成り立つという主張であると考えてよい。いかなる命題も真か偽のいずれかというもの。

動画で排中律はA=Aと説明してしまっていましたが、同一律に近いですねその説明だと。

万物は「在る」か「無い」かいずれかしかなく、在る、かつ無いの中間はありえないという意味で「排中律」なのかもしれません。

ここからなぜ「万物は変化しない」という結論に至るのかがポイントになってきます。

★非存在の存在は考えることができない

1:理性で論理的(同一律を通して)に考えれば、万物は変化しない。AはAである。

→断片1「「語ることが可能であり,考えることが可能なものがあるのでなければならない。なぜなら,あることは可能であるが,あらぬものはあらぬからである。私はあなたにこれらのことを考えるよう命ずる。」

」

2:感性では万物が変化しているようにみえる。例:目では水が蒸発して消えたように見える

3:(1)理性は万物は変化していないと認識でき、(2)感性では万物が変化しているように見える。

→(1)AはAである。(2)Aは非Aである。

4:Aは非Aであるということは矛盾している。パンを食べたということと食べていないということが同時に起こるようなもの。→矛盾律

断片8:「死すべき者たちが真実と信じて定めたすべてのことは名目にすぎぬであろう――/生じるということも滅びるということも、ありかつあらぬということも、場所を変えるということも、明るい色をとりかえるということも」(パルメニデス断片B8)

5:AはAであるか、Aは非Aであるか、どちらかしかない。どちらも成り立つということはない。パンを食べたか、食べていないかのどちらかでしかない。→排中律

断片8「このように,全くあるか全くあらぬかでなければならない。」

6:パルメニデスはAはAであることが正しいと考えた。パルメニデスによれば「より多いものが思想を決定する」という。「在らぬもの」は認識することができない闇である。「在るもの」は認識することができる光である。したがって、「AはAである」という「在る」の道が真理の道である。

断片16(岩野)

「「なぜなら、それぞれの者人間は、様々に迷う肢体の混合を持つが、そのように、精神noosは人間のかたわらに立つ。なぜなら思考する者と肢体の本性は、あらゆる人間にとり、同じものであるから。即ち(光ないし夜の要素が)より多いということが思想noēmaである。」(fr.16)」

論理学についてはあまり詳しくないので詳説を避けます。論理学を学んでから後でどの断片がどの原理に当てはまるのかを考えてみたいと思います。正直、同一律も矛盾律も排中律も同じようなことを言っているように私からは見えてしまいます。同一律から排中律や矛盾律が派生する感じですね。

いずれにせよパルメニデスは同一律、矛盾律、排中律のどれをも主張していたという理解でいいのだとおもいます。

闇は感覚的に考えることはできる、という話は面白いですね。確かに暗闇は光があるときより情報量が少ないです。明るければ森や水、石など、多くのものがあるように感覚では見え、それらについて考えることができます。しかし暗闇ではなにも見えません。しかし感覚的には暗闇があるということで、考えることはできます。感覚的には暗闇があることが知覚されたとしても、ないものはないという論理によって、存在を否定されるわけです。感覚では暗闇があるようにみえても、思惟ではないに分類されるわけです。思惟では「ない」ものに分類されるので、「あるものとは思惟されるもの」という言葉どおり、「あるもの」ではなくなり、したがって「ないもの」になるわけです。

ということで暗闇は感覚的にはあるようにみえても、思惟では「ない」ものになり、したがって存在的にも「ない」ものになります。これは知覚より思惟が優位であるということらしいです。頭がごちゃごちゃしてきました。糖分をとらないと・・。そもそも暗闇を知覚するとはなにか、知覚がなければ思惟がないとはどういうことか整理がよくついていない。

そういえばアレを思い出した。カントのくだりだ。これは世界が無限だとしたら、悟性(思惟能力)ではとらえきれないという話。悟性とはいわゆる論理的な思考力であり、知性のこと。もし宇宙が無限なら、宇宙(世界)をまるごと認識しようとすることは難しい。直感≒感覚、思惟≒認識

「『直感がなければ、われわれにはいかなる客観も与えられないし、だからまたいかなる客観も総合的には認識されえない。』『直感はすべて感性的である。それゆえ直感にもとづく思弁的認識は、可能的経験の到達範囲以上に出ることはできない。したがってまた純粋な思弁的理性のすべての原則は、与えられた経験か、さもなければ、たしかに無限に与えられるにせよ、決して完結した全体としては与えられていな、そういう対象の経験を可能にすることしかできないのである([実践理性批判]),51』

「<世界とはなにか>と問うてみても同じことである。われわれの経験しうるものは『世界』の部分部分、局面局面でしかなく、『世界そのもの』はわれわれの経験の埒外にある。『私は世界全体というものを常に概念においてのみもっているのであって、決して(全体として)直感においてもっているのではない』……だが、そもそも直感(Auschauung)において与えられないものを、受容的存在者たるわれわれ人間は認識することができない。(笹部幸隆「知と意味の位相」,61P)」

「話はなかなか噛みあわなかったが、色々やりとりしているうちに、わたしに分かってきたその物理学者の回答は、大体以下のようなものだった。<自分たちは、宇宙というものを、光であれ、物質であれ、とにかくわれわれの所への何らかのインフォメーションがとどいてくるその範囲内の空間と考えている。宇宙が膨張しつつあるというのは、早い話が、いままで何もなかったと考えられていた所からインフォメーションがやってきたということであり、インフォーメーションの発信源が拡がったということである。>と。<それなら、あなたがたはやっぱり宇宙を有限なものと考えているのだ。その先は一体何なのか>と、わたしは子供みたいな質問をくり返した。<そんなことは知らない>と、相手はけんもほろろである。しばらく議論は空回りしたが、そのうち、かれはきっぱり言ったものである。<その先は何だとあなたは言うけれども、大体なんのインフォメーションもやってこない所のことについて、一体なにが言えますか?>私は黙って引きさがらざるをえなかったが、そのうち得心したものである。なるほど、それがサイエンスというものか、と。およそインフォメーションを欠き経験を欠く事柄について、学問的にはどんな立言も可能ではない。わたしはそのとき改めて、経験科学の精神とは何かについて、その物理学者から教わったのである。と同時に、物自体と現象との峻別、限界概念ないし発見的概念としての理念といったカントの考え方が──これはウェーバーの社会科学方法論の根底にある考え方でもあるのだが──、すこしは分かったようなきがするのである。(笹部幸隆「知と意味の位相」,66-67P)」

これは私が好きな本で、何度も読み直している文章だ。ここでは「インフォメーション」という言葉で表現されているものが、パルメニデスの文脈で言う「感覚」なのかもしれない。なにか感覚がないと思惟が生じない。思惟が生じないということは、存在していないということと等しい。物質がなければそれに対する感覚も生じず、思惟も生じず、したがって存在も生じない。この世に光がないとしたら、光に対する感覚が生じず、したがって光に対する思惟も生じない。したがって光は存在していないことになる。たとえば全人類の目が見えなかったとしたら、光は存在しないのかもしれない。他の目の見える動物が人間に対して「いやいや光はあるじゃん」とツッコんだとしても、人間は「いやいやないものを考えるとはできないんや、だからあるものだけを考えていくんや。」となる。

ところで人間はペガサスやら電子やらニュートリノやら、目に見えないが思惟はできるものも同時に考えることができる。光は目に見えないが、理論上「光のようなものがあったほうがつじつまがあう」と考えることがあるかもしれない。そのようなものは存在している、在るものである、と考えていくことができるか。感覚よりも思惟を優先して、ないように見えるだけで、論理的に考えれば実はあるんだ、と言い張ることもできる。変化しているように見えるが、論理的に考えれば変化していないんだ、と同じような話じゃないか。あるいは目に見えないというのは人間の思い込みで、じつは見えているんだ、なぜならば考えることができるからだ、という結論に強引にもっていくとか。

わかったような、わからないような気がした。とりあえず論理学の項目でもう一度復習することにしたい。こういう論理的な話になると理解が遅れることで自分は頭が悪いんだな、と文系を専攻したことを少し後悔する。1+1=2であり3であるということはないわけだ。数学は論理的な思考を鍛える。

「形式論理の代表的古代哲学者としてパルメニデスを挙げることができる。パルメニデスは同一律を忠実に尊守して、生成、変化を否定し「有は有るが、無は有らぬ」という。従って無から有を生ずることも、有が無になることもなく、有は有から生ずるという連続性が同一性の意味となる。そこでは、有るか有らぬかが矛盾律、排中律に則した真理基準であり、非存在の存在は矛盾的存在として否定されてある。パルメニデスによれば非存在の存在は形式論理に違反しているから、考えることも証明することもできないものである。しかし眼、耳、舌などの知覚によって非存在の存在が仮定できるとしている。光と闇、温と冷が知覚的事実として現われてくればこれに従わざるをえない。「温きものは有るものの側に、他のものは有らぬものの側に配している」「全体は双方等しい光と目に見えぬ闇とに同時に充たされている」。パルメニデスは「より多いものが思想を決定する」と考えて、温が冷より、光が闇より多いものと規定している。知覚的事実が両者の混合であるから、思惟はどちらかに優越性を与えた知識でなければならない。パルメニデスの思惟は当然のこととして、「温きものによる思惟はより優れて、より純粋なもの」となる。知覚できないものは思惟することはできない。「知覚と思惟とは同一である」とのパルメニデスの主張によって、非存在の存在は知覚も思惟もできないものとなる。更に目に見えない闇は思惟においても有らぬもの、とパルメニデスは規定する。しかしパルメニデスにとっては現実的に目に見えない闇がそこに知覚的に光より少なく存在するはずなのだが、思惟によって論理的に否定されている。知覚と思惟は同一であると形式的に定義しておきながら、その内実は知覚に対する思惟の優越である。このことは、「思惟と存在は同一である」とパルメニデスが主張することにも、合致する。有らぬと論理的に考えられるものが存在的にも有らないのだから、存在するか否かは人間の思惟によって決定される。そこに前提となっているのは、存在に対する思惟の優越、世界における論理の優位である。」

永島輝雄「弁証法の起源」41P

「在る」とはなにか、意味

在る(希;エスティン,estin):・断片2ではじめて出てきた言葉。英語でいうと「is」にあたる。

『ただ,これらの探究の道だけが考えられる。その道は,一方で,「ある」そして「あらぬことは不可能」という道でありこの道は説得の道である』(断片2)

・断片における「在る」の意味とは

1:「在る」を「述語」で解釈するケース。例:2は整数である

2:「在る」を「存在」で解釈するケース。例:整数2がある

3:「在る」を「等しさ」で解釈するケース。例:明けの明星は宵の明星である

4:「在る」を「成立」で解釈するケース。例:2+2=4である

→ムーレラトスによる標準的な解釈では、これらすべてが断片中で混合して(fused)用いられているという。文脈によって変わる。重要なのは断片2においての「在る(という道)」の意味合い。

「さてしかし,ここで女神の言う「ある」(エスティンSoru)のアイデンティティーは何か。その主語は(もしあるとすれば)何か。その「ある」は,述語的なそれであるのか。それとも「存在的」なそれであるのか。「2は整数である」の「ある」と,「整数2がある」の「ある」とでは,それぞれに「ある」の意味が違うと言わなければならない。それとも,その「ある」は,「明けの明星は宵の明星である」の「ある」の場合のように,等しさ(equality)のそれであるか。あるいはむしろ「2+2=4であるは真理である(=成り立つ)」といった場合のそれ,つまり“veridical”なそれであるか。それとも,それらの「ある」がすべて一体となって混融した(“fused”)かたちで用いられているのか。あるいはむしろ,ただ,それらすべてが,ただ「混乱した」(“confused”)意味で使われているにすぎないのか。……「エスティ」「エイナイ(《ある》の不定詞)」は,種々の文脈にあって,事柄・事態を値tildomain”fused”TILL“veridical”な用いられ方をしている。」

山川偉也「パルメニデス断片2における『非有』の問題」,25P

断片2における「在る」は「存在」か「述語」かで解釈が分かれている

断片2(山田哲也訳)

「さあ,私は語ろう。そして,あなたはこの話を聞いて受け入れよ。ただ,これらの探究の道だけが考えられる。その道は,一方で,「ある」そして「あらぬことは不可能」という道でありこの道は説得の道である(というのも,真理に従うから)他方で,その道は「あらぬ」そして「あらぬことが必然」という道である。私はあなたに,この道は探究できない道であるということを示す。というのも,あなたはあらぬものを知ることができないし(なぜなら不可能だから),考えることもできないのだから。」

- 「在る」を「存在」で解釈するケース。例:整数2がある→存在用法(バーネットなど)

- 「在る」を「述語」で解釈するケース。例:2は整数である→叙述用法(ギャロップなど)

存在で解釈するケース

バーネット、ギャロップなどは断片2の「在る」を「存在」として解釈している。つまり、リンゴが在るというときの「在る」と同じ意味合い。

したがって、主語は意識的に隠されていて、後に「在るもの」という主語が出てくると解釈されている(断片3など)。

→「在るという道」は「『在るもの』のみが存在する」という道であると解釈するケース。

ジョン・バーネットによる解釈

ジョン・バーネット(John Burnet):(1863~1928)イギリスのギリシア哲学研究家。プラトンと初期ギリシャ哲学の研究に貢献した人物。1892年の「初期ギリシャ哲学」などでしられている。

・「ある」を「存在」の意味で解釈した

・「ある」の主語は「丸い真なるもの」であるものだと解釈している。「あるものがある」ということであり、あるものとは「丸い真なるもの」だということ

・「あるもの」の性質については、不生不滅、不可分、不動、完全性、あらゆる方向に完結していて、塊に似た丸い玉であり、あらゆる方向に向けて均等といった「物理的」解釈がされている

・バーネットのパルメニデス解釈は「あるものは,有限で球形の不動で物体的な充実体であり,それ以外のものは何も存在しない」というもの

「さて,パルメニデスの「ある」に関するBunetの解釈であるが,簡潔に言うと,Fr.2の三行目「その道は,一方で,「ある」そして「あらぬことは不可能」という道であり(……)」で女神によってこの詩の主題として提示されている「ある」を「存在」の意味で解釈し,その「ある」の主語としてFr.1の29行目で「丸い真なるものの不動の心(……)」という仕方で言及される「丸い真なるもの(……)」を読み込むものである。」

山田哲也「なぜパルメニデスは『詩』の形式を用い、『女神』という要素を取り入れたのか」,101P

David Gallop解釈

David Gallopについては詳細がよくわかりません。プラトンの著作である「パイドン(Phaedo)」などを翻訳した人物のようです。山田哲也さんがバーネットと一緒に紹介していたのでとりあげてみます。

基本的にはバーネットの「在る」と同じ意味、つまり「存在」の意味で使っています。

「しかし,Gallopは「ある」を「存在」の意味で解釈し,その「ある」の主語を「あるもの」もしくは「丸い真なるもの」とみなしているという点ではBurnetと共通している。」

山田哲也「なぜパルメニデスは『詩』の形式を用い、『女神』という要素を取り入れたのか」,102P

述語で解釈するケース

Mourelatosの解釈

Alexander P. D. Mourelatosはテキサス大学の哲学の教授のようです。「The Route of Parmenides 」などの著作で知られているようです。ムーレラトスと読むようです。

ムーレラトスは「在る」を何か一つの事物に対して究極的な述語付をなす際に用いられる用法として解釈している。

→「在るもの」という主語ではなく、「在る」という用法それ自体をパルメニデスは重視したという解釈。何が在るかではなく、どう在るかを重視。

〇〇がなんであるかの探究は今まで散々されてきた。水が、空気が、とある物体がなにかを研究するのではなく、そもそも述語としての「在る」がどのようなものかを探究する必要があるというのがパルメニデスの立場だという解釈。

「Alexander P. D. Mourelatos is Professor Emeritus in Philosophy and in Classics at The University of Texas at Austin, where in 1967 he founded and for twenty years directed, the Joint Classics-Philosophy Graduate Program in Ancient Philosophy. He is the author of The Route of Parmenides (1970; 2nd edn., 2008), and editor of The Pre-Socratics: 」

「つまり,Mourelatosはパルメニデスの「ある」を,何か一つの事物に対して究極的な述語付けをなす際に用いられる用法として解釈しているのである。また,Mourelatosは「ある」に対してこのような解釈を取るがゆえに,パルメニデスの「ある」に関する問題意識はその主語にあるのではなく,その用法それ自体に

あると考えている。」

山田哲也「なぜパルメニデスは『詩』の形式を用い、『女神』という要素を取り入れたのか」,103P

標準的パルメニデス解釈

ムーレラトスが「パルメニデス解釈における若干の代替物」において1960~1970年代のアングロ・サクソン系のパルメニデス研究者に関する合意事項の要約

A:断片2において「ある(エスティ)」の主語は意識的に隠されている。

B:「あらぬ」が禁じられているのは、現実的対象の意味論的言及に失敗するから

C:パルメニデスは存在と述語の「ある」を混同していない

D:「エスティ」「エイナイ(あるの不定詞)」は種々の文脈で事柄・自体を値域とするfusedないしverticalな用いられ方をしている

A~Dを前提にすると、以下の「標準的パルメニデス」解釈が成り立つという。

・α,b,c…=個体定項

・x,y,z…=個体変項

・F,G,H…=述語

・個体:一つのものを個体と呼ぶ。「田中さんは天才である」という命題は「田中さん」一人の人物に関する主張なので、田中さんは個体である。「犬は足が速い」という命題は一匹の犬に関する主張ではないので、犬は個体ではない。固有名詞と普通名詞の違い。

・不特定の個体を「個体変項」または「変項」と呼ぶ。小文字x,y,z…などで表す。たとえば「xは天才である」など。

・特定の個体を「個体定項」と呼ぶ。たとえば「田中さんは天才である」という文章における個体定項は「田中」さん。小文字a,b,c…などで表す。

・述語:個体の性質や関係を表す表現を「述語」と呼ぶ。述語は大文字のF,G,Hなどで表す。

・F(x)=命題関数 例:「田中さんは天才である」というときのxは田中さん、・・・は天才であるはF。命題関数とは命題において個体定項を個体変項に置き換えた文。

・要素命題F(a)「aはFである」

・α(アルファ)をaなる事態とする

- 「”α”はあらぬ」という文は、”α”に言及しえないゆえに不成立である。

- 「xはあらぬ(存在的)」「xはFであらぬ(述語的)」はいずれも1に還元される。

- 「xはyと同じではあらぬ」も同様。

- 「xはyと異なる」は「xはyと同じであらぬ」を前提する。

- ゆえに、「万物は一」を主旨とする一元論が帰結する

例1:「田中さんが飛ぶということはあらぬ」という文章は田中さんに言及しないゆえに不成立。

→「αであらぬ」という事態は、確定した事項として成立していないから言及することも考えることもできない。

例2:「ペガサスはあらぬ」という文章や「ペガサスは人間ではあらぬ」も同様に考えることができない。あらぬものは考えることも言及することもできず、無意味になる。

例3:「人間はペガサスと同じではあらぬ」も同様に、ないものは言及することができない。

例4:「人間はペガサスと異なる」は「人間はペガサスと同じではあらぬ」を前提とするので、同様にないものは言及することができない。

例5:万物は一である。ないものは言及することができず、xとyを区別することもできないので、x,y,z…という全てもの物、万物は同じもの、つまり万物は一であるという結論になる。

改丁パルメニデス解釈

- ひとつの言明は,それ自身が有意味であるかその否定が有意味であるか,いずれか一方のみである(断片2)

- 言明の意味は,その言明によって言及され・思惟されうる事態である(断片3)

- 事態は,それが事態としてあるとき,言及されうる(断片6)

例:「ペガサスはある」か「ペガサスはあらぬ」のどちらかが有意味でなければいけない。

→排中律:命題Aに対してAかAでないかのいずれかである

→有意味とは言明によって言及され、思惟される事態である。事態はそれが事態としてあるときのみ言及される。「ないもの」は考えるこも言及することもできないので、無意味である。

→「あらぬ」事態について一切の言及・思惟が不可能になる。「ないもの」、「あらぬ」道は真理への道ではない。

「ところで,最近の論文「パルメニデス解釈における若干の代替物」においてムーレラトスは、1960~70年代アングロ・サクソン系パルメニデス研究者の間では,パルメニデス研究に関する次の合意事項が成り立っていると指摘した。要約するとA断片2においてパルメニデスは、意識的に「エスティ」の主語を隠している。その主語は,議論の展開につれて徐々に特定化されていく。B「あらぬ」が禁じられるのは現実的対象への意味論的言及に失敗するゆえである。Cパルメニデスは存在と述語の「ある」を混同していない。D「エスティ」「エイナイ(《ある》の不定詞)」は,種々の文脈にあって,事柄・事態を値域domainとする“fused”ないし“veridical”な用いられ方をしている。というのがその合意事項だと言う。さて,これらの合意事項を前提すると,以下に示すごとき「標準的パルメニデス解釈」なるものが成り立つ,とムーレラトスは主張する。そのエッセンスを提示しよう。いま“α”によって「αなる事態」をいうとすれば,I「“α”はあらぬ」という文は,“α”に言及しえないゆえに不成立である。II「Xはあらぬ(存在的)」「XはFであらぬ(述語的)」は,いずれもIに還元される。III「XはYと同じであらぬ」も同様。V「XはYと異なる」は「XはYと同じであらぬ」を前提する。Vゆえに,「万物は一」を主旨とする一元論が帰結する。」

山川偉也「パルメニデス断片2における『非有』の問題」,25P

「Iひとつの言明は,それ自身が有意味であるかその否定が有意味であるか,いずれか一方のみである(断片2)。I言明の意味は,その言明によって言及され・思惟されうる事態である(断片3)。II事態は,それが事態としてあるとき,言及されうる(断片6)。」

山川偉也「パルメニデス断片2における『非有』の問題」,27P

「在らぬ」とはなにか、意味

在らぬ(希;ouk estin):パルメニデスにとって「在らぬ」は言及することも思考することもできないし、知性に現前しているものではないし、知ることもできない。

断片2「さあ,私は語ろう。そして,あなたはこの話を聞いて受け入れよ。ただ,これらの探究の道だけが考えられる。その道は,一方で,「ある」そして「あらぬことは不可能」という道でありこの道は説得の道である(というのも,真理に従うから)他方で,その道は「あらぬ」そして「あらぬことが必然」という道である。私はあなたに,この道は探究できない道であるということを示す。というのも,あなたはあらぬものを知ることができないし(なぜなら不可能だから),考えることもできないのだから。」

存在論と認識論

- 存在論:存在するとはどういうことかを探究する学問の一分野。パルメニデスによって生み出されたと言われている。

- 認識論:認識の起源や本質、方法などを探究する哲学の一分野。→人は物事をどうやって知るのか

・パルメニデス解釈はバーネットの解釈が標準的、一般的なものとされている。つまり、パルメニデスは「存在論」のカテゴリーの人物として扱われている。

ギャロップやムーレラトスも同様であり、「在るもの」や「在る」ことのどちらかを重視するかの違い。

コラム:ハイデガー(1880~1976)は存在者(ザインデス)と存在(ザイン)にわけ、哲学の目的は存在について考えることだと主張した。ムーレラトスの解釈に近い。例:リンゴ(ザインデス)がある(ザイン)。

「個々の物の性質ではなく、物が存在するとはそもそもどういうことかを考える学問を存在論といいます。存在論はパルメニデスによって古代ギリシアで生まれましたが、認識論が主流になると下火になります。ハイデガーは存在論の復権を宣言しました。」

「哲学用語図鑑」,256P

Owenによる認識論的解釈

Owen(オーウェン)という学者は認識論的な問題としてパルメニデスを解釈した。現代のパルメニデス解釈では大きな影響力をもち、革新的な解釈を提示したと評価されている。オーウェンはラッセルの「記述理論」に影響を受け、発想したらしい(後述)。何が認識できるのかが重要だと解釈。

断片3:「なぜなら,思惟することとあることは同じことであるから。」にオーウェンは着目した。

・思惟することは言い換えれば認識することであり、人間が考えることである。

・我々が何かを語るとき、前提として人間がなにかを考えている。

→パンを買いたいと言明するとき、パンや買うことについて人間は考え、認識している。

認識していることと在ることは同じであるから、パンや買うといった概念は「在る」といえる。「在らぬもの」のカテゴリーに入るものは、人間が認識できないもの、考えることも言及することもできないものだと言える。

→ペガサスといった日常会話では「存在しない」と言われるものも、考えることができる以上、「在らぬもの」には入らなくなる。パンという概念そのものも物理的には存在しないが、概念的には考える対象となっているので、「在らぬもの」には入らなくなる。

「パルメニデスの「ある(……)」という主張は,古くは同じエレア派に属するメリッソスによって,そして新しいところではBumetによって存在論的主張として解釈されてきた。しかし近年,Rus-sellの「指示の理論」をきっかけにして,Owenによってその主張を認識論的主張として,より具体的に言えば,「それが何であるか」という認識論的な問題としてではなく「何が認識できるのか」というメタ認識論的な主張として解釈する試みがなされた。そしてそれ以来,今日では研究者間でその内実に相違はあるものの,パルメニデスの「ある(……)」にはメタ認識論的な意味合いもたぶんに含まれているという大枠の部分までは,一般的な解釈として合意されている。」

山田哲也「ソクラテス以前においてクセノバネスとは何であったか?認識論的観点から」,241P

「現代のパルメニデス研究において,「ある」の解釈という観点で大きな影響力を持つ立場としてOwenの立場がある。しかし,このOwenは「ある」に関しては革新的な解釈を提示したものの,「詩」や「女神」という点に関しては目立った発言をしていない。」

山田哲也「なぜパルメニデスは『詩』の形式を用い、『女神』という要素を取り入れたのか」,111P

「在るもの」とはなにか、意味

在るもの(希;メー・オン):・在る(estin)の分詞形。在ること。断片3においてでてきた言葉。

断片3「なぜなら,思惟することとあることは同じことであるから。」

※断片2で先に「在らざるもの(ト・メー・エオン)」という分詞形が出てきている。「在らぬ」はouk estinという。

・「在るもの」をどのように解釈するかは諸説ある。

主に断片8をどのように解釈するかというのがポイントになる。

断片8で言及される「真理のしるし」が「在るもの」の性質だと考えられている。この性質が物理的なものか、概念的なものかで解釈が分かれる。

「在るもの」の意味を表す「真理のしるし」とは

多くの真理のしるし(semata):在るもの性質を表すもの

- 不生不滅(断片8,3行目)

- 不可分(断片8,22行目)

- 不動(断片8,26行目)

- 完全性(断片8,32行目)

- 思惟することと思惟されるものは同じ(断片8,34行目)

- あらゆる方向に完結していて、塊に似た丸い球であり、あらゆる方向に向けて均等(断片8,42行目)

- 他にも非時間性、充足性、一性などがある。

※特にこの6つのしるしをバーネットは物理的なしるしとして解釈した

断片8の「生成も消滅もあることもあらぬことも。場所を変えることも,明るい色に変わることも。しかし,最終的な限界があるのだから,それはあらゆる方向に完結していて,塊に似た丸い玉であり,中心からあらゆる方向に向けて均等である。」にある「有限性」も重要。なぜなら弟子といわれているメリッソソスは在るものを「無限」と考えたからである。あるいはアナクシマンドロスの「無限定なるもの」との比較としても重要かもしれない。

なぜ有限だと考えたのかは池田晴彦さんの解釈によれば、「認識が向かうところのものか、認識の形式」かの違いだという。認識が向かうところのものもの、つまり外部世界の対象は無限かもしれないが、パルメニデスは認識自体の形式は有限と考えた。「あり、かつあらぬ」というものが認識の「対象」としてはあるかもしれないが、認識の「形式」としてはありえないということである。

「在るもの」を理性によって考えた時に、「多であり一」であるということはありえず、常に「一」だと限られている。そうした意味で無限ではなく、正解、正しい認識は限られていて、それは「在るものは在るもの、在らぬものは在らぬもの」という同一律の形式だという話だろう。

認識の形式か認識の対象かの話は、認識論と存在論、あるいは「在る」の述語と存在の話とも通じるところがある。「人間は物をどうやってそもそも認識するのか」という話と、「物とはそもそもなにか、どうやって存在しているのか」という話とも似ている。

「いずれにしてもアルモノeonが「その肢体は全体をなしており」「全体であり」と形容されており、世界の全体、宇宙を指して言われていると考えてよいだろう。だがパルメニデスの「世界」は、とりわけアナクシマンドゥロス的世界とは正反対のものであり、「不生不滅」の語は、時間上に法則にしたがって生成消滅を無限に繰り返すあの壮大な宇宙像を頭から否定し去るものであろう。「それはかってあったものでなく、まさにあるだろうものでもない。なぜならそれは今現在、全体が同時にあり、一なるもの、連続したものとしてあるのだから。」(fr.8.5-6)11ここにいたってはやくも、パルメニデスの特異な宇宙像は、明瞭な内容を与えられたように思われる。それは現実に存在している世界ではなく、一つの宇宙でありながらパルメニデスの考える真理を充たす理念的な宇宙であろう。パルメニデスの宇宙像が特異であるのは、宇宙論の前提そのものを打ち消して、眼に視えない世界の可能性を追求した点にある。見る(観察)を否定して思考の相関者としてのみ宇宙を捉えようとした。」

岩野秀明「パルメニデス存在論から宇宙論へ」,57`

「Burnetにおいて,この「丸い真なるもの」はFr.2の7行目で言及される「あるもの(……)」と同一視されているが、「ある」の主語としてこの「丸い真なるもの」を読み込むことによってBurnetの議論はきわめて強い物理的な色彩を帯びてくる。実際,BurnetはFr.8の3行目以下で言及される六つの「真理のしるし(3行目「不生不滅」,22行目「不可分」,26行目「不動」,32行目「完全性」,34行目「思惟することと思惟されるものは同じ」,42行目「あらゆる方向に完結していて,塊に似た丸い球であり、あらゆる方向に向けて均等」)」を全て物理的な意味で解釈する。そして、最終的に,Burnetは自らのパルメニデス解釈を要約して「あるものは,有限で球形の不動で物体的な充実体であり,それ以外のものは何も存在しない」という仕方で示し,パルメニデスに唯物論の父という称号を与えている。」

山田哲也「なぜパルメニデスは『詩』の形式を用い、『女神』という要素を取り入れたのか」,102P

「バーネットはパルメニデスについて,「パルメニデスは,有るものが有る,といっているにすぎない.これは,人が物体と呼んでいるものであって,これに疑念を挟む余地はありえない.たしかにそれは空間的に広がったものと見なされている.というのは,一つの球体であるとしてまったく率直に言及しているからである.……有るものという表現は,結局,宇宙は充実したものであるというのと同じである.また,世界の内部にも,外部にも空虚のようなものはない,というのと同じである」(前掲書,268頁)と述べている.まことに的確な批評というべきであろう.」

小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」,33P

「パルメニデスはさらにあるものは有限でなければならないと考えた。パルメニデスがなぜあるものを有限でなければならぬと考えたかは興味ある問題である。パルメニデスの思想を受け継いだメリッンス(前四四〇年頃)はあるものを無限のものと考えた。パルメニデスとメリッソスの間の差異は、ハイデガーが存在論的差異と呼んだものと同型であるように思われる。すなわちメリッソスはあるものをミレトス派のアルケーを含むものとして構想したが、パルメニデスはあくまで唯一の同一性として構想した。換言すればメリッソスはあるものを基本的に外部世界(認識が向かうところのもの)に措定したが、パルメニデスは基本的に内部世界(認識が発するところのもの、あるいは認識の形式)に措定したわけだ。認識する対象としての何かは無限でもかまわないが、認知自体の形式は無限ではあり得ない。唯一の同一性という仮定を墨守する限り、あるものは有限なものだと考えたパルメニデスは正しかったのだと私は思う。」

池田晴彦「構造主義と進化論」22P

1:「在るもの」を物質的なものと解釈する説

ジョン・バーネット(1863~1928)は「在るもの」を「有限で球形の不動で物体的な充実体であり、それ以外のものは何も存在しない」と解釈した。

特に「塊に似た丸い球」というしるしを重視し、空間的に広がったもの、物体的なものが「在るもの」だと解釈した。

→断片2の「在る」の主語は「在るもの」であり、つまり「物体的な球体」のみが「在る」という解釈。その物体的な性質として不可分、不生不滅といったものが付加されている。

2:「在るもの」を概念的なものと解釈する説

・David Gallopの解釈では、「丸い真なるもの」は必ずしも物理的なものとはいえないと解釈した。

たとえば英語ではcircular(丸い)という言葉は「形」を意味し、非物理的なものを特徴づけることがあるという。

ギャロップにとって「丸い真なるもの」とは「物理的な広がり(バーネットの解釈)」ではなく、完全性を持つ概念的なものだという。

概念:イメージに近い。目の前の昨日買ったリンゴは物理的なものだが、リンゴ一般は概念的なもの。目の前のリンゴには触れるが、リンゴという概念は触ることも見ることもできない。

「「ある」の主語を空間的な広がりを持つ物理的な存在者と解釈し、パルメニデスを「唯物論の父として捉える」。これが,Burnetのパルメニデス解釈において最も特徴的な点であった。だが,GallopはこのBurnetの見解の要点にあたる部分を真っ向から否定する。それゆえ,Gallopの内容的な意味でのパルメニデス解釈は厳密な意味ではBurnetとは異なる。しかし,Gallopは「ある」を「存在」の意味で解釈し,その「ある」の主語を「あるもの」もしくは「丸い真なるもの」とみなしているという点ではBurnetと共通している。GallopはBurnetが「ある」の主語を物理的なものとして解釈したその根拠とも言うべき,「丸い」という話に込められた空間的広がりを暗示するニュアンスを否定する。Gallopは,「形」を意味するcircular,triangular,squareといった類の語が,英語においてしばしば,それらの形と類似性を持った非物理的なものを特徴付けるために用いられるという観点から,パルメニデスのテキストの中に「丸い」という語があるからといって,その「丸い」を物理的および空間的な意味で解釈するべきではないと主張する。そして,この「丸い」という語を「物理的な広がり」という意味ではなく「完全性」を表す語として解釈し,「丸い真なるもの」という仕方で語られている「ある」の主語を完全性を持つ概念的存在者として解釈しているのである。」

山田哲也「なぜパルメニデスは『詩』の形式を用い、『女神』という要素を取り入れたのか」,102P

「在らぬもの」とはなにか、意味

在らぬもの(希;ト・メー・エオン):・パルメニデスにとって「在らぬもの」は言及することも思考することもできないし、知性に現前しているものではないし、知ることもできない。

断片2「さあ,私は語ろう。そして,あなたはこの話を聞いて受け入れよ。ただ,これらの探究の道だけが考えられる。その道は,一方で,「ある」そして「あらぬことは不可能」という道でありこの道は説得の道である(というのも,真理に従うから)他方で,その道は「あらぬ」そして「あらぬことが必然」という道である。私はあなたに,この道は探究できない道であるということを示す。というのも,あなたはあらぬものを知ることができないし(なぜなら不可能だから),考えることもできないのだから。」

「さて分詞形eonアルモノという言い方は、ようやくこの後に現れる。断片2「なぜなら、アラザルモノは知り得ないし(それは実行し得ない)、語り得ないから。」そして、引き続いて断片3は次のように補う。「同じものが思考され得又アリ得る。」「同じもの」とは「アルモノ」であろう。「アラザルモノは知り得ないし語り得ない」に対応して、アルモノは思考され得、又アリ得る。このように分詞形togemēeon(fr.2.7)が現れたことによって、アル、アラズが、明瞭に言わば客観化され、何についての真理なのか、何についての確信なのか、という謎に一条の光が投ぜられたとしてよい。hopōsestinやhōsoukestin(fr.2)という形では、何がアルのかアラヌのかが不明のまま、文の一部分としての単語が書かれただけで、意味の輪郭が明瞭でない」

岩野秀明「パルメニデス存在論から宇宙論へ」55P

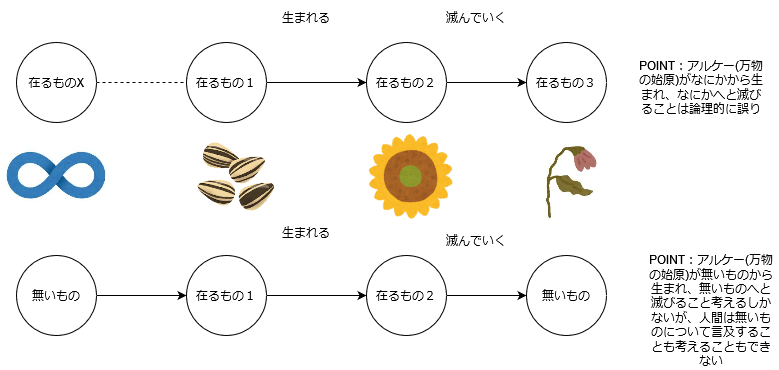

なぜ万物の生成や生滅が不可能なのか

結論:無から有、有から無といった変化・生成・生滅は存在せず、ただ「有」のみがある。「有」には終わりも始まりもない。

断片8:「いったい、あなたは、このもののいかなる生成を求めるのだろうか。どのようにしてどこから成長したのだろうか。あらぬものからとあなたが主張することも考えることも私は認めない。というのも,それは語られ得るものでも、考えられ得るものでもない。というのも,あらぬから。それに,どのような必要が,それが以前より後に無から生じるという仕方で生じることを促したのか。このように,全くあるか全くあらぬかでなければならない。信頼の力はあらぬものの側では,何かあるものが無から生じるということを主張しないだろう。このことから,生成も消滅も,ディケーは物を緩めることはあってもそれを放任することはない。むしろ保持する。」※ディケーは女神のこと

POINT:異なるのは見た目だけ

POINT:アルケーは永遠に変化しない。「在るもの」だけが「在る」。「在るもの」は一なるものであり、不生不滅。

生成:無から有が生まれる

消滅:有から無になる

変化:無が有になったり、有が無になったりする

非有、つまり「在らざるもの」や「在らぬ」要素が入るものは排中律に反する。在るものは在り、在らざるものは在らぬ。在らざるものが在るものになることはなく、在るもの在らざるものになることもない。在るもの、丸い真なるものが在るだけであり、人間はそれを捉えることが難しい(女神にははっきり見えている)。感覚ではなく理性で、論理的に考えれば生成や消滅、変化がないことが分かる。

帰謬法

・帰謬法(背理法):ある判断を否定することで矛盾がでてくることで原判断が正しいことを証明する方法

命題:「アルケーは不生・不滅ではないと仮定する(何かから生まれ、何かへと消滅していく)」

問題:アルケー自身が生まれ、滅んでゆくことになる。生まれてきたのなら「なにものか」からであり、滅んでゆくとすれば「なにものか」へとなる。しかしアルケーは万物の始原であり、「なにものか」から「なにものか」に生まれることはない。すでに「なにものか」が存在している時点で、生まれてきた「なにものか」は万物の始原ではない。自分の前に何かあるとすれば、自分は始まりではなくなる。・したがって、論点先取りの誤りを犯さないようにするためには、「無」から「有」へ、「有」から「無」へ移行すると考えるしかない。しかし、「無」は言及することもできないし、考えることもできないので、無から有が生じ、有から無が生じると認めることはできない。無からは何も生じない。

POINT:「在るもの(有)」はアルケー(始原)ではない。なぜなら在るものは不生不滅であり、始まりも終わりもないから。

「アルケーを不動の鎖で縛りあげるべく,パルメニデスは帰謬法を用いた。その論法は,アルケーが「不生」「不滅」「不老」「不死」等の形容句を冠して語られていた事実から出発する。いま仮りに問題のアルケーが不生・不ではないとしてみよう。その場合には,アルケー自身が生まれ滅んでゆくことになる。ところで生まれてきたのなら「なにものか」からであり,滅んでゆくとすればこれまた「なにものか」へである。しかしアルケーは万物の始原,諸存在者にその存在性を賦与するもの,それなくしては諸存在者がありえないところのものである。だから,その「なにものか」がすでに存在する「なにものか」であることは不可能である。そう考えることは論点先取の誤りを犯すことである。したがってその「なにものか」は無以外ではありえない。しかしアルケーを立てた人々は,それが無から生じ無へと滅びゆくことを否定している。したがってそれは「ト・アペイロン」とか「空気」とかで*はなく,《無》と矛盾対立する全き《有》であらざるをえない,と。」

山川偉也「パルメニデスとゼノン」,37-38P

「パルメニデスはヘラクレイトスとは反対に、世界は変化しないと言います。パルメニデスは、変化とは物質が有から無になることや、無から有になることだと定義したうえで、そんなことは論理的にありえないと主張したのです。パルメニデスは存在の有無を見た目よりも理性で捉えたので、合理主義の祖とされています。」

「哲学用語図鑑」30P

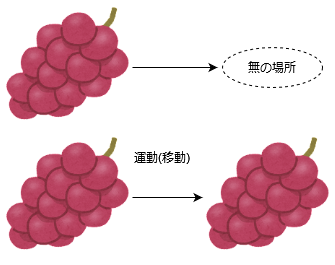

「『在るもの在り、無いものは無い』と考えると、無から有が生まれる『生成』や、有が無になる『消滅』は不可能なことになります。また、『多』というものは物と物の間に区切り、すなわち何もないところがなければ成り立たないが、無いものは無いのであるから区切りはない。ゆえに『多』は存在せず、存在するのは『1』だと説きます。同様に、『運動』『変化』も、何もないところへの移動を意味するので、不可能であると考えました。」

「哲学 ビジュアル図解シリーズ」36P

時間とパルメニデスと変化

0:変化とは、あるものがないものになることであり、ないものがあるものになること

1:ひまわりの種が花に変化した

2:種が花に変化するということは、種が「ないもの」になり、花が「あるもの」になるということである。あるものはあり、ないものはないという排中律に矛盾する。

3:種を見てもそこに花はなく、花を見てもそこに種はない。つまり、変化とはある時点での特定の形と別の時点での特定の形に人間が因果関係を見出すことによって生じる概念であり、実在ではない。昨日見た種が今日は花に変化している、というように時系列をずらして認識するもの(人間の勝手な思い込み)。現在は種であるか、花であるかのどちらかしかない。現在において万物は変化していないし、不動であり、一つである。

POINT:どれだけ感覚では変化するように見えようとも、論理的には変化していない。

なぜ万物を分割することが不可能なのか

例:「田中さんと鈴木さんは違う」という命題は無意味(無駄)な言明

→aはbと異なる、XやYと異なるという命題は無意味※aやbは固有(田中さんなど)、xやyは不特定(人間など)

→aはbと異なるという言明は、aはbではあらぬという言明を前提とする。あらぬことは考えることも言及することもできないので、無意味である。

→「在る」と言われるものすべてについて区別することに意味がなく、したがって万物は同一のもの、一であることになる。「在るもの」が「在る」だけ。バーネットの解釈で言えば、物理的な球形がひとつだけ在るのであり、多はなく一であり、区別できない。

「それは不可分である。というのも,全てが同じであるから。」(断片8,22行)「そうではなくそれは全てがアルモノで充たされている。それゆえそれは全てがまとまって[連続して]あるものである。なぜならアルモノはアルモノに密着しているから。」(断片8,25行)

「第一の「しるし」sēmataに関してはさらに、上に引用した箇所に続いて、比較的長い議論がある。が、第二の「しるし」すなわち「分割不可能」(oudediairetonfr.8.22)の記述のうちにはマテリアリスト的要素をより多く読み取ることができる。「それは分割不可能である、なぜならそれは全く等質なものだから。(…epeipanestinhomoion―fr.8.22)ここにはより多くのものがあり、あすこにはより少ないものがあるということはない。そのようなことは、それがまとまってあることを妨げるだろう。(..minsunechesthai―fr.8.23)そうではなくそれは全てがアルモノで充たされている。それゆえそれは全てがまとまって[連続して]あるものである。なぜならアルモノはアルモノに密着しているから。(pand’empleonestineontos.tōixunechespanestin,eongareontipelazei.―fr.8.24-25)」」

岩野秀明「パルメニデス存在論から宇宙論へ」,58P

なぜ万物が運動をすることが不可能なのか

運動とは何も無いところへの移動を意味するので、不可能。「在らざるもの」は考えることも言及することもできないので無意味である。ないものを考えても意味がない。無いところが在るところに変化することも排中律に反する。在る在る在る在るの連続であって、在るから無いへの変化ではない。物が移動しているように見えても、それぞれの瞬間ごとの時間では、常に在るだけで、在ったというのは時間の観念を通した人間の思い込みにすぎない。

現在においてはなにも変化せず、運動もない。現在があった、という過去や未来の時間の認識、人間側の思い込みゆえに、運動があった、変化した、という感覚が生じる。ものすごく早く動いて見えるボールに対してカメラで連射して撮れば、運動していない静止したボールが連続していることがわかるようなイメージ。パルメニデスいわく万物は非時間的で、時間というものは人間の思い込み。

「しかし,それは大きな戒めの中の限界の中で不動であり,始まりがなく終わりもない。」(断片8)「現前していないにもかかわらず,知性には現前しているものをしっかりと見よ というのも,あるものがあるものと関係しているのを切り離さないだろうから。秩序にしたがって,あらゆるところにあらゆる仕方で散らばっている場合にも切り離さないだろうし、集まっている場合にも切り離さないだろう。」(断片4)

3つの道、真理への道

死すべきものたちの思い込み(ドクサ)、真理と臆見、3つの道

- 「在る」という道(「在らぬことは不可能という道」)

- 「在らぬ」という道(「在らぬことは必然という道」)

- 臆見(ドクサ)の道(あり、かつあらぬものへの道)

結論:あらぬことは知ることも考えることもできないから、「在る道」が真理への道(アレーテイア)である。真の知者は在るものの道を選び探究するべきだとパルメニデスは主張する。

※3のドクサの道は「在らぬ」という道に対応すると解釈されるケースもある。3つ目の道は比較的最近の解釈。

POINT:「真理への道(アレーテイア)」と「臆見の道(ドクサ)」

第一部がアレーテイア、第二部がドクサ。第二部では「あらぬもの」について説明しているという解釈と、第三の道であるという解釈がある。

真の実在と名目だけの思いなし。

POINT:臆見とは一般に、5感から入ってきた情報を元にした独断的な思い込み、思いなし(そうであろうと思いこむこと)のこと。パルメニデスの後にはプラトンがドクサとエピステーメーという言葉で区別した。

POINT:パルメニデスの詩は女神が人間であるパルメニデスに学ぶべきものを教えるという話。女神の視点にたてば、「在る」という道のみが真理への道であり、「在らぬ道」も「臆見の道」も拒まなければならない道である。しかし、人間としてのパルメニデスは断片9以降にあるように、臆見の道も同時に進んでいる(万物は火と土の原理からなる)。例えば、万物は火と土の原理からなると説明し、大地から空気が分離した、という「万物は分割することができない」というアレーテイアとは反する説明をしている。

真理への道はタレスやアナクシメネスといったミレトス学派のように「観察」するのではなく、「思考する」ことが重要になる。

死すべきもの=人間、死すべきものが信じ定めているところのもの=名目にすぎない、感覚的な認識に基づいた通常の探究方法(タレス、アナクシメネスなど)。自然学的な事柄の探究。

→思い込みにすぎない

断片1

「そしてあなたはすべてを聞いて学ばねばならない。一方では、丸い真なるものの不動の心を,そして,他方では,死すべきものたちの思い込みを,これらの思い込みには何一つ真なる証がない。しかし,それにもかかわらず,汝は以下のことを学ぶだろう。思惑されている全てのことが,あらゆるものに行き渡って正しいとされねばならなかったかを。」

断片2

「さあ,私は語ろう。そして,あなたはこの話を聞いて受け入れよ。ただ,これらの探究の道だけが考えられる。その道は,一方で,「ある」そして「あらぬことは不可能」という道でありこの道は説得の道である(というのも,真理に従うから)他方で,その道は「あらぬ」そして「あらぬことが必然」という道である。私はあなたに,この道は探究できない道であるということを示す。というのも,あなたはあらぬものを知ることができないし(なぜなら不可能だから),考えることもできないのだから。」

断片3:「このことにより全てのもの,即ち,死すべきものどもが真理であると信じて定めているところのものは名目に過ぎないであろう。」

「パルメニデス(ParmenidesBC500/475-没年不詳)は「真の実在」に対して、名目だけの思いなしで実体がない「死すべき者どもが真実と信じて定めた全て」を置いた。」

長友敬一「相対主義の変遷」3P

「パルメニデスの「詩」の中で「あらぬ」という要素が始めて登場するのは,Fr.2の5行目に書かれている「その道は他方で「あらぬ」そして「あらぬことが必然」という道である(18′,overaitos,xperovboruputeival)」という箇所である。この箇所で「あらぬの道」として提示されている「あらぬ」の概念は,女神によって同じFr.2の3行目で提示されている「あるの道」と対になるものとして示されている。それゆえ,この「あらぬ」は,長い間,Fr.1の29行目と30行目で対になるものとして示されている「真なるもの」と「死すべきもの達の思い込み(……)」との対称関係にならって,「死すべきものの思い込み」に対応するものとして解釈されてきた。しかし,近年,パルメニデスの提示する「道」は「あるの道」と「あらぬの道」という対になる二つのものだけでなく,Fr.6の4行目から5行目にわたって提示される「死すべき人間達がさ迷い歩く道」という三つ目の道が主張されている。」

山田哲也「なぜパルメニデスは『詩』の形式を用い、『女神』という要素を取り入れたのか」,106P

ドクサ(思いなし、思い込み、思惑)とはなにか

ドクサ(doxa):思い込み、臆見。低次の認識を意味する用語としてはじめてドクサを用いたのはクセノファネスであるといわれている。二元論的に、「真理への道(アレーテイア)」と「臆見の道(ドクサ)」を区別したのがパルメニデスである。その後、プラトンはパルメニデスに影響を受け、エピステーメー(真実在についての知識)とドクサ(感覚的事象)を区別した。※ブリタニカ国際大百科事典より

ドクサに関する二種類の解釈

- ドクサを感覚的な認識とする解釈。ミレトス学派にみられたような自然学的な事柄に限定するという解釈。

- 「死すべきものたちの思い込み」、「人間が思い考えることの全て」をドクサとする解釈。非感覚的な認識も全て思い込みだという解釈。たとえばペガサスは感覚的に認識することは難しいが、非感覚的には認識することが可能。

1:ある=あらぬことは不可能→「在るの道」

2:あらぬ=言及することも、知ることも、考えることも不可能→「在らぬの道」

3:思い込みは「考えることは可能」なので、「在らぬの道」ではない

4:思い込みは「~は在らぬ」と考えることもあるので、「在らぬことは不可能」という道と反する。したがって、「在るの道」ではない

5:「臆見(ドクサ)の道」は在らぬ道でも、在る道でもない、第三の道である

POINT:山田哲也さんの解釈では、「ある」を「人間が思い考えることの全て」、「あらぬ」を「人間の脳裏に浮かぶことすらないもの」と解釈している。オーウェンの解釈に近い。

「それに対して,「死すべきもの達の思い込み」と はどのようなものであろうか。 * Fr. 8の51行目に「これから先, あなたは死すべき もの達の思惑を学べ」と記述されていることから, この「死すべきもの達の思い込みはこの51行目以後に書かれている自然学的な事柄と考えることが可能であり,また,そのように考えることが妥当であるように思われる。しかし,本論では敢えてその解釈を取らず,この「死すべきもの達の思い込み」を最も広い概念として解釈し,「人間が思い考えることの全て」と解釈しておこう。」

山田哲也「なぜパルメニデスは『詩』の形式を用い、『女神』という要素を取り入れたのか」,106P

「「あらぬ」を解釈する手がかりが「知ることができないし,考えることもできない」ということであることを考えると,筆者としては,この「あらぬ」を定義の通りに「知ることも考えることもできないもの」,言い換えるならば,「人間の脳裏に浮かぶことすらないもの」と考えたい。」

山田哲也「なぜパルメニデスは『詩』の形式を用い、『女神』という要素を取り入れたのか」,106P

火と土が万物の原理である

火と土が万物の原理である:・ヒュッポリュトスによると、パルメニデスは火と土を万物の原理だと考えていたという。土は質量としての原理で、火は原因及び形成者としての原理だという。ただしこうした原理は「そう見える」だけであり、臆見の道だという。

パルメニデスにおける火と土の原理の説明は論文があまり見つからず、今回は深掘りしません。正直何を言っているかさっぱりわかりません。

・説明の例

1:空気は大地の強い圧のために気化し、大地から分離したもの

2:太陽や川は火の呼吸

3:月は空気と火の両方が混合したもの

4:パルメニデスにおけるすべてのものの運動変化と生成の始原と原因をダイモーン(精霊)、舵を取る者、鍵を持つもの、ディケー(正義の女神)、アナンケー(運命の女神)などさまざまな呼び方がある。

5:宇宙創生論も語っている。互いに重なり合った環が存在し、それらの間に光と闇から混成された別の環があるなど。

「以上のようなパルメニデスの思想をヒッポリュトス(Hippolytos2世紀後半)はつぎのように伝えている.さらにまたパルメニデスも万有は一にして永遠であり,不生,かつ球形であると仮定する.ただ彼は多くの人々の臆見(ドクサ)も避けてはいないのであって,火と土を万物の原理としている.一方の土は質料としての原理であり,他方の火は原因および形成者としての原理である.世界は滅びると彼は言ったが,どのようにしてであるかは言っていない.その同じ人物が,万有は永遠であって,生じたものではなく,球形で一様であり,自らのうちに場所を有さず,不動で限定されていると言っているのである.(『断片集』第2部第28章A23」

小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」,32P

「またテオプラストス(Theophrastos前372-288頃)は『自然学者たちについて』のなかで,パルメニデスの思想をつぎのように紹介している.クセノパネスの後にはピュレスの子でエレアの市民であったパルメニデスがつづいたが,彼は双方の道を歩んだ.というのは,彼は万有は永遠であると主張するとともに,しかも諸々の有るものの生成を説明しようと試みているからである.だが彼はその双方について同じようには考えないで,一方の真理の場合には,万有は一であり,不生であり,球形であると想定する.他方の多くのものどもの臆見(ドクサ)の場合には,現象するものの生成に配当するべく,二つの原理を設けている.すなわち火と土がそれであるが,一方は質料としての原理であり,他方は原因ないし形成者として初期ギリシア哲学者の実在観(小坂)−33−の原理である.(同A7)」

小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」,32P

「DKfr.A37の訳―「AëtiusII7,1(ParmenidesB12を参照。)パルメニデスは次のように述べている。互いに重なり合った環stephanasが存在し、あるものは希薄なものからなり、他は重厚なものからなっている。それらの間に光と闇から混成された別の環がある。そしてすべての環を取り囲む壁のような固い部分があり、その下には火でできた環がある。さらにそれら全ての環の中心には固い部分があり、その周囲にも火でできた環がある。混成してできた環の最も中央のものは、それら全てのものの運動変化と生成の〈始原〉と〈原因〉であり、それをパルメニデスはダイモーン 舵を取る者と[B12,3参照]、又鍵を持つ者と[B1,14参照]、あるいは又ディケー、アナンケーと[B8,30;10,6]呼んでいる。空気は、大地の強い圧のために気化し、大地から分離したものである。太陽と天の川[B11.2参照]は火の呼吸である。月は、空気と火の両方が混合したものである。アイテールはすべてのものの最上部に包囲するようにあり、その下に、我々がウーラノスと呼んでいる火でできた部分が位置する。その下は、大地の領域である。」―この後A37は、Cicerodenat.deor.I,11,28からの引用を含むが、ここでは省略したい。なお、ここに見られる「環」の理論は、宇宙論ではあるが、誕生まもない初期の宇宙を論じる宇宙創生論Kosmogonieである。K.ReinhardtParmenidesp.14を参照」

岩野秀明「パルメニデス存在論から宇宙論へ」,59P

コラム:プラトンの髭、ラッセルの「記述理論」、クワインの「存在は変項の値である」について

プラトンの髭とは、意味

プラトンの髭:・「ないものも、なんらかの意味合いで、あらなければならない」というパラドックス。「ことばが『意味』をもつために、ある対象を『名指し』していなければならない」という想定。「xとyという議論者がいて、しかも、ある実体eをxが否定し、yが肯定するとき、xはyが立言する「eがある」という言明を認めなければならない」というもの。クワインはこうした形式の議論はどちらにも不利に働くので避けるべきだと考えた。このような議論を「傾斜のついた議論」という。

余談になるが、paradoxの語源はpara(反)doxa(意見、通念、ドクサ)というもの。

1:「ペガサスは存在しない」という言明がある

2:ペガサスが「主語」として立てられ、ペガサスについて「叙述」されている

3:ペガサスについて述べられている以上、そのペガサスは何らかの意味で存在していなければならない。もし存在していないとすれば、ペガサスについてそもそも言及することはできない。

4:それゆえに、ペガサスの存在を否定することは不可能である。つまり、「ペガサスは存在する」。

5:「ペガサスは存在しない」と「ペガサスは存在する」というパラドックスが生まれる(クワインは世間の常識に反する結果をパラドックスと呼んだ。世間の常識に反しない矛盾をアンチノミーと呼んだ)。例:光は質量があると同時にないというのはアンチノミーに近い。アキレスと亀の話はパラドックスに近い。

クワイン:「ペガサスは存在しない」

マックス(架空の論争相手):「ペガサスがないと存在しないとすれば、ペガサスはなんらかの意味である」

クワイン:「どういうことだ」

マックス:「ペガサスがいないと主張したいなら、なんらかの意味合いでペガサスの存在を擁立しなければならないからだ。それゆえにペガサスは存在する。言葉を名指しするということは意味があるということであり、ペガサスという言葉によって名指しされている以上、なんらかの意味合いでペガサスは在るといえる。」

クワイン:「ぐぬぬ。ではペガサスが”物理的”に存在していることを立証してくれ。」

マックス:「ペガサスは物理的に、時空間に位置を占めるものではなく、ひとの心にある観念として存在している。つまり、そうした観念的な意味合いでペガサスは在るといえる」

クワイン:「それでは観念的な意味合いでペガサスが在ることを立証してくれ。」

マックス:「ぐぬぬ。」

クワイン:「心のなかの観念についての観念を明晰に理解できる方法はあるのか」

マックス:「ぐぬぬ。」

1:クワインにとっても不都合。なぜなら、「ペガサスは存在していない」と主張することによって、ペガサスが何らかの意味で存在していること、特に観念的な意味で存在していることを裏付けてしまうから。

2:マックスにとっても不都合。なぜなら、観念的な意味合いでペガサスが在ることを立証することは難しいから。

「一つ目のやり方は,後にクワインが「プラトンのひげ」と呼んだ存在に関するパラドックス(?)を、時代考証的な観点から、敢えて受け入れることである。「プラトンのひげ」とは,以下のような仕方で限開される存在論に関する議論である。ペガサスなどの空想上のものが存在しないとするならば,ペガサスという言葉を使ったときに「ペガサス」という言葉や「ペガサス」が含まれる言明は,何に関しても語っていないことになる。それゆえ,ペガサスは存在しないという言明も無意味なものになる。よって,ペガサスは存在する。仮にこの議論が正しいとするならば、我々が意味を持つものとして言及することができるありとあらゆるものは,物質的もしくは観念的という区別はあるものの,何らかの存在者として存在することになる。クワインは,この議論をラッセルの「記述の理論」を受け継ぎ発展させる仕方で克服(?)したが,それはあくまでも現代の出来事であり,パルメニデスの時代を考えると,当時はこの「プラトンのひげ」と呼ばれる議論が強い効力を持っていたと考えることができるであろう。そして,仮にこの議論を受け入れるのであれば,空想上の存在者は,「観念的に」ではあるが,存在者としての立場を持つことになる。それゆえ,「あらぬ」を「空想上のもの」と解釈する考え方は退けられる。」

山田哲也「なぜパルメニデスは『詩』の形式を用い、『女神』という要素を取り入れたのか」,107P

「クワインが存在論的関与を導く理路はふたつの部分に分割できる。さいしょの部分でクワインが精査するのは、「ないものも、なんらかの意味合いで、あらねばならない」という教説である。クワインは、この格率を「プラトンの髭」(FLPV.1.2)と呼んで、それが孕む存在論的問題を抉り出す。「オッカムの剃刀を鈍にする」(FLPV.1.2)と言われるように、単純性という規範を無意味にする。すなわち、それは、ある対象の存在をなんとかして擁護させる議論で、参加者を望ましくない結論へ強制的に導く。クワインはこう喝破する。プラトンの髭は、ことばの意味と指示を混同して、実体を無際限に認めていこうとする。そこで、つぎの部分で、クワインは、ラッセルにもとづいて、名前が指示の担い手であるという考え方を棄却して、ことばの指示と意味の同一視をやめさせる。本論で取り上げるのは、プラトンの髭という難問の解析のために組み立てているクワインの立論であり、そのなかにあるかれのメタ哲学的意図である。」

大内健史「W. V. クワイン「なにがあるかについて」におけるメタ存在論的企図」,1P

プラトンの髭とパルメニデスの関連

・プラトンの髭とパルメニデスの関連

「あらぬ」を「空想上の存在者、概念存在者」として解釈する立場の人に対する反論としてプラトンの髭が使われる。

・パルメニデスの「在らぬ」を空想上の「存在者」として、つまり主語として解釈するケース。

「在らぬもの」は言及されず、思考することもできない。ペガサスは物理的な存在者ではないので、ペガサスは思考の対象とならない。

人間の思い込み、空想、思考などによる存在者は「在らぬもの」、「在らぬ道」というカテゴリーに入るという解釈。

・プラトンの髭を用いることによって、概念的には「在る」と主張することができ、したがって「死すべきもの達の思い込み(ドクサ)」は「在らぬもの」ではないと主張することができる。

ただし、「在る」の定義(在らぬことは不可能)からすると、「物理的にあらぬ」ことはありえず、矛盾することになり、「在るの道」ではない。「在らぬ」の定義(知ること、考えること、言及することが不可能)からすると、概念的な存在者を考えることはできるので、「在らぬの道」ではない。つまり、「在る」ともいえず「在らぬ」ともいえない。

したがって、「空想上の存在者」に対する認識は第三の道として「ドクサの道」というものがあるという解釈になる。

POINT:ペガサスといったものだけではなく、電子といった科学的なものや、我々が普段使っている人間という類概念、数字という概念、数式という概念等、便利で実用的なものも存在者ではなく、「在らぬもの」、「在らぬ」にカテゴライズされてしまう。それを防ぐのが「概念的には在るのだから、在らぬではない」というプラトンの髭を用いた反論。

・たとえば「電子」は実際に観察することができない。つまり、物理的に存在していることを証明することはできない。しかし、理論上存在すると考えたほうが辻褄が合うものとされている。ニュートン力学の理論が正しいと思われていた時代が、惑星バルカンという未確認の惑星のせいで彗星の軌道が狂っていると考えられていました。理論のつじつまを合わせるために「在る」と概念的に考えられているケースです。論理実証主義では一つの命題を単独で真偽が確認できるものと考えられていましたが、命題は体系を構成するためにそれぞれ関係しあっていて、個々の命題は体系全体の一部分として経験できるという考えをホーリズム(全体論)といいます。クワインは実験のつじつまを合わせるために理論を構成する命題をどれでも改丁できてしまうこと、全体のなかの部分を改丁できてしまうことを主張し、それを「全面的改丁理論(クワインテーゼ)」と呼びました。

電子や惑星バルカンのような対象を「理論的対象」という。

プラトンの髭の要点は、物理的には在らぬが、概念的に在るとはいえるという話。

理論は絶対ではなく、観測結果と異なる場合もあるし、理論が間違っている可能性があるし、改丁もできてしまう。しかし、その理論が有用であればいいじゃないか、と考えていく立場がクワインらのネオプラグマティズム。大砲を当てるための計算理論に誤りがあったとしても、実際に当たっていればいいじゃないか、というイメージ。

クワインの「存在は変項の値である」とは、意味

存在は変項の値である:・説「存在は変項の値である(あるとは変項の値になることである)」というクワインの公式。「なにがあるかについて」(1948)で言明された。

POINT:名前が指示の担い手であるという考え方を棄却して、ことばの指示と意味の同一視をやめさせる

0:今までは主語となりうる限りでの存在という考え方がされていた

1:ペガサスは存在しない、と言明する場合、ペガサスは概念的には主語として存在していることになってしまう。仮に概念的に存在しない場合、「ペガサスは存在しない」という言明は無意味なものになってしまう(無いものは無いと言うだけでは無意味、何も語っていないことになる)。言明に意味をもたせるためには、ペガサスは概念的に存在している必要がある。

2:ペガサスを「主語」として扱うのではなく、「述語」として扱うことで解決しようとした。主語は代わりにx,y,zなどの「変項」を使う。

3:「ペガサスは存在しない」ではなく、「xはペガサスではない」、「ペガサスであるxは存在しない」、といった言明をする。こうした言明は無意味ではないということができる。なぜなら主語としての存在者(ペガサス)が存在している必要がないから。こうすることによってペガサスであるかどうかの真偽判定が可能になる。「人間はペガサスではない」、「犬はペガサスではない」….。

∃:存在記号。カタカナの「ヨ」ではない。~が存在するという意味。存在量化。

P、Q:命題。例:PならばQ。Pを前件、Qを後件という。

¬:否定記号。

Px:……はPであるという意味。開論理式。これだけでは真偽が確定しない。

∀:全称記号。「すべの」という意味

∀xPx=¬(∃x)(Px)

¬(∃x)(Px)とは、Pでないようなxは存在しないという意味。あるいはPでないようなxは存在しないという意味。あるいは全てのxはPであるという意味。

例:ペガサスは存在しない

PxのPがペガサスである場合:……はペガサスである

¬(∃x)(ペガサスx)

→ペガサスでないようなxは存在しないという意味

「主語である限りにおける存在の問題というのは次のような問題である。例えば,「ペガサスは存在しない」といった場合,ペガサスは主語として立てられており,しかもそのペガサスについて述べられている以上,そのペガサスは何らかの意味で存在していなければならない。もしまったく存在していないとすれば,それに言及することすらできないであろう。したがって,ペガサスの存在を否定することは不可能である,という伝統的な議論に対してどう答えるかという問題である。それに対するクワインの回答は,ラッセルの記述理論を拡張し,一語の名称(one-word name)である「ペガサス」のような語も述語として扱うことによって,その語の主語としての身分を消去し,それに代って主語に相当するものとして,X,Y,Zといった変項によって置き換えることによって答えることができるというものである。この分析によれば,「ペガサスは存在しない」という言明は,¬(∃x)(Px)と記号化することができるが,これは,「ペガサスであるXは存在しない」という主張であり,少なくとも無意味ではないということができるaカ。こうして,主語となりうる限りでの存在という考えが払拭されるのである。ここから生ずる積極的な帰結は,存在,非存在の問題は,主語の存在,非存在の問題とか,述語(性質,関係,集合など)の存在,非存在の問題q母を考慮することなく,存在記号によって縛られた束縛変項であるX,Y,Zを満たす値があるかどうかという問題に帰着するということであるOここから有名な「存在は変項の値である」という主張がなされ,そしてこの束縛変項をどう用いるかという場面において存在論が関わってくるという姻Oそして,クワインは,「ある存在論を受容するということは,ある科学理論,例えば,物理学の体系を受容することと原理的には同じである.・・わたしたちの存在論は,もっとも広い意味での科学を入れることのできる全体的な概念図式をひとたび決めてしまえば,決定されるのである」と主張する御Oこの論文ではそれ程明らかではないが位D,かれは1つの存在論を選択しているのであるの.」

立花希一「神の存在・非存在を巡って」,8P

対象の領域

・クワインは物理主義と現象主義の間で葛藤していたという

クワインが認めていたものは物理的対象と数学の対象だけ。数学のような概念は物理的対象ではないが、有用なので認めるというような主張。科学理論を数学的な概念なしに構成することは難しい。

ただし、「存在は変項の値である」という命題から、物理的対象と数学の対象だけが存在が認められるという結論が出されたわけではない。

→(束縛)変数が値をとるためには、対象の領域(domain)が想定されていなければならず、それは理論との関わりで限定されるという主張。クワインにとっては科学理論が有用であるので採用し、神やペガサスといったものは対象の領域として想定されていないということ。もしフィクションの対象の領域も含有するような理論が採用されれば、フィクションの存在も認められることになる。重要なのは理論の真偽ではなく、有用かどうか。電子が存在するかの真偽は重要ではなく、有用かどうか(ネオプラグマティズム)。理論的対象は現象を説明するための便宜的な装置にすぎないと考える立場を反実在論といい、アインシュタインなどの科学的実在論と対立している。観察できないものを存在しているといえるかどうかがポイントになる(思惟されるものは在ることと同じというパルメニデスの言葉が重要になってくる)。

「かれは,ホメロスの神々の存在を認めていないが朗,それだけではなくJb(心的状態)の存在も認めていない。かれが存在として認めるものは,結局のところ,物理的対象(マクロ,ミクロの物理的対象,九エネルギーなど)と数学の対象だけである脚。この存在論は,かれの「存在は変項の値である」というテーゼから導き出されるものなのであろうかOかれの主張は,こうであるO束縛変項が値をとりうるためには,対象の領域(domain)が想定されていなければならないが,それは理論との関わりで限定される。その際の理論は現在の科学理論であり,そこにおいて認められるのが,先に挙げた対象であり,それらを用いて解明できないような例外がかれには思い浮かはないというのである鯛。ヒュ-ムの存在論と同様,この存在論からも,神の存在は否定されることになるだろうO神は数でも物理的対象でもないからである。しかし,この存在論は「存在は変項の値である」というテーゼから導き出されたものではない。例えば,コナン・ドイルの作品である『シャーロック・ホームズ』に登場するシャーロック・ホームズは物理的には存在しないとしても,その物語の中では,警官であるシャーロック・ホームズが存在するとはいえないが,探偵であるシャーロック・ホームズは存在するといえるのではなかろうか。もしそういえるとするならば,ホメロスの神々もまた,『イリアス』や『オデュッセイア』においてほ存在しているということができるであろう。すなわち,フィクションの領域を対象領域として認めれば,シャーロック・ホームズもホメロスの神々の変項の値をもつのである即Oゎれわれの考察している神も,少なくとも,シャーロック・ホームズやホメロスの神々と同等に『聖書』の世界においてほ存在しているということが可能である」

立花希一「神の存在・非存在を巡って」,9P

ラッセルの記述理論とは、意味

ラッセルの記述理論(読み):・「何も記述していない表現である語句を含む文」を複数の文に分解することで、真偽を判断する方法。「表示について」で言及された。

例:「現在のフランス王はハゲである」という命題は、真偽を論理的に判断することが難しい。なぜなら、現在、フランス王は存在しないからである。フランスの王政は1792年に廃止されており、現在(2022年8/21日19:35時点)においてフランス王は存在しない。つまり、「現在のフランス王」という語句は何も記述していない表現である。

主語=現在のフランス王

述語=ハゲ

ハゲの集合に現在のフランス王が含まれていれば、命題は真になる。しかし、現在のフランス王が存在しないので、含まれているかどうか判断できない。

「現在のフランス王はハゲである」という命題を3つの文に分ける。ここで重要なのは「現在のフランス王」という記述を使わないということ

1:現在、少なくとも一人のフランス王がいる

2:フランス王は現在、多くても一人しかいない

3:もしそのような国王がいたら、彼はハゲである

分解された命題のうち、どれかひとつでも偽があると、元の命題は偽となる。たとえば1の「現在、少なくとも一人のフランス王がいる」という命題は偽なので、「現在のフランス王はハゲである」という命題は偽であると、真偽が判断できるようになる。

「ペガサスは人間である」という命題も、たとえばペガサスとは翼を持つ馬であるといったような記述で分析していく。少なくとも一匹は翼を持つ馬がいる、という命題が偽であるならば、「ペガサスは人間である」という命題も偽となる。

「以上のように、何もさしていない(記述していない)表現である『現代のフランス王』といった語句を含む文を複数の文に分解することで、真偽を判断する方法を記述理論といいます。文の隠れた論理的構造を見抜き、細かく分解し、その一つ一つが現実世界と対応しているかどうかを調べる彼の手法は、ウィトゲンシュタインの写像理論に大きな影響を及ぼすことになりました。」

「続・哲学用語図鑑」,239P

「プラトンの髭」以外の方法

「在らぬ」の定義である「知ることができないし、考えることもできない」という一節の「考えることもできない」に着目する

→架空のもの、想像のものは「知る」ことはできないが「考える」ことはできると解釈していく。

例:ゼウスのような架空のものについて推論を重ねて知識を積み重ねていっても、真であることの意味的な根拠がない(意味的に知ったと言い切ることはできない)。しかし正しい推論を重ねて「考える」ことはできる。それゆえに、想像上のもの、概念的なものは「あらぬ」に入らない。

参考文献

汎用文献

「哲学 雑学3分間ビジュアル図解シリーズ」

「哲学用語図鑑」

「本当にわかる哲学」

「史上最強の哲学入門」

参照論文(論文以外を含む)

1:山田哲也「なぜパルメニデスは『詩』の形式を用い、『女神』という要素を取り入れたのか」(URL)

2:小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」(URL)

3:山川偉也「パルメニデス断片2における『非有』の問題」(URL)

4:「論理学 補足文書」(URL)

5:立花希一「神の存在・非存在を巡って」(URL)

6:大内健史「W. V. クワイン「なにがあるかについて」におけるメタ存在論的企図」(URL)

7:山川偉也「パルメニデスとゼノン」(URL)

8:岩野秀明「パルメニデス存在論から宇宙論へ」(URL)

9:山田哲也「ソクラテス以前においてクセノバネスとは何であったか?認識論的観点から」(URL)

10:永島輝雄「弁証法の起源」(URL)。

参考サイト1:心の哲学まとめWiki(URL)

参考サイト2:ギリシア哲学-ソクラテス以前哲学者断片(URL)

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。