動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿する予定ですm(_ _)m

はじめに

社会心理学とは、人間の社会的な振る舞いの法則や仕組みを明らかにすることを目的とする学問である。

たとえば集団の中だと人はどう変わるのか。人はどうして同調するのか。SNSでは意見がどうして偏りやすいのか。血液型と性格に関連があると思ってしまうのか。そうした人間の心理の法則や仕組みを説明していく学問である。

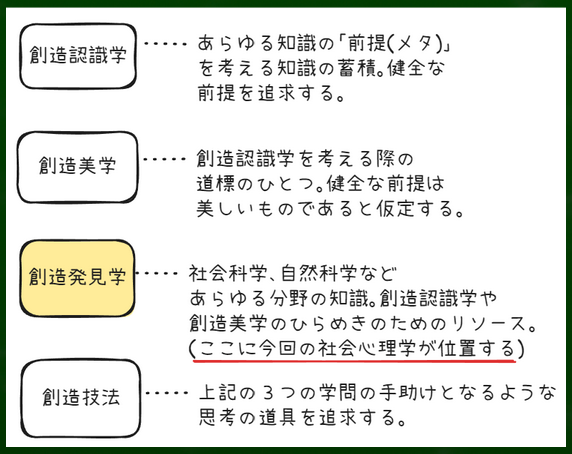

この記事のシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。※社会心理学だけではなく他の心理学を扱うこともある。

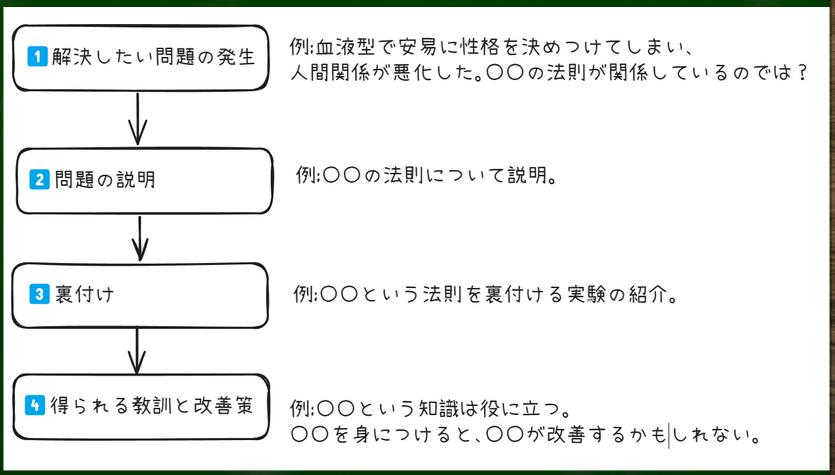

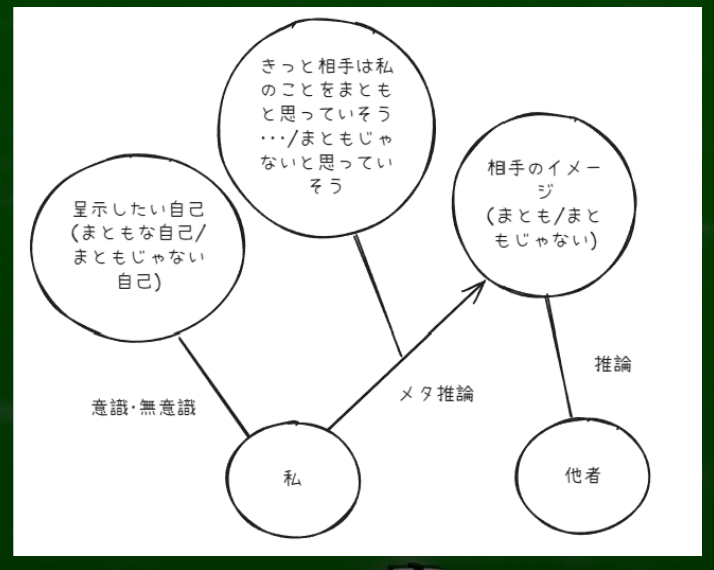

基本的な説明プロセスは、上の図の通りである。

スポットライト効果に関わる問題発生の例

【具体例1】学校や職場での失敗の過大視

ちょっとした言い間違いやミスをしただけで、「みんなに見られて笑われている」と感じ、過度に恥ずかしがったり落ち込んだりしてしまうケース。ひどい場合は不登校や退職のケースもありえる。

【具体例2】外見に対する過剰な不安

肌荒れや服装、髪型の乱れなどを「誰もが気づいて注目している」と過剰に思い、人前に出るのを避けたり、気にしすぎて挙動がおかしくなるケース。

コロナ禍ではマスクが人前で外せなくなったりする人が増えているらしい。「化粧や髪型を変えたことになぜ大事な人達は気づいてくれないのかと落ち込む」といったケースもスポットライト効果に関連する現象である。

【具体例3】その他

SNSにおける投稿が「多くの人に注目されている」と過剰に感じて投稿を控えたり、ちょっとした批判や無反応で多くの人に批判されていると感じるケース。「小さな声の震えや手の動きまで見られている」と過剰に感じて、プレゼンの発表などに集中できないケース。

こうした過剰な感覚は、「普通であること」を過剰に志向するようになり、「自分らしさ」を徹底的に人前では排除し、他者には「普通であること」を過剰に期待するようになってしまうかもしれない。

もちろん、こうした行動が結果的には自分に適合的である場合もある。過剰に肌荒れを気にすることによって美容に関心を持ち、美しくなるケースもありえる。緊張を解消しようと努力し、プレゼンの中身に時間をよりかけるようになるかもしれない。人目を気にすることで人に優しくできるかもしれない。

しかし、いずれにせよそれらの感覚が過剰になると、ネガティブな結果をもたらすことがあり、痛い目を見ることになるかもしれない。このような判断の偏りや錯誤は社会心理学でいうところの「スポットライト効果」が関係している可能性がある。

スポットライト効果

スポットライト効果とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

#

スポットライト効果(英:spotlight effect):自分が他人から注目されている程度を、実際よりも大きく見積もる傾向のこと。ギロヴィッチらによって提唱された概念。

#

スポットライトとは一般に、特定の対象を強く照らして目立たせるための集光照明を意味する。

そこから、比喩として「スポットライトを浴びる」のように、ある人や事柄がとくに注目を集めることを意味するようになった。

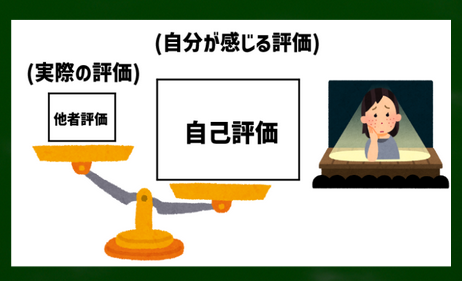

スポットライト効果でいちばん重要なのは「認識の違い(ズレ、乖離)」である。自分が想定する他者の見方と、実際に他者が持つ自分への認識が乖離している点が重要である。「他者が自分をどう見ているか」という、いわゆるメタ推論の調整に失敗しているケースだといえる。

たとえば他者は実際にはあなたの肌荒れや奇抜なTシャツなどをあまり気にしていないのにもかかわらず、あなたは自分の肌荒れや奇抜なTシャツを気にしているから、他人も同じくらい気にしているだろうと思ってしまうのである。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,110p

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,111p

藤島喜嗣,町田玲奈 「化粧行動におけるスポットライト効果 : 化粧行動の顕現性推測における自己中心性バイアス」,36p

自己概念の整理

スポットライト効果は「自分の行動や状態を意識していること」が前提となる。「自意識過剰」などと言う場合を考えるとわかりやすい。しかしこの「自分」という用語には、私、自己、自我、主体、主我など類似している用語が沢山ある。今回はそうした用語をざっと整理したいと考えている。

その中でも社会心理学で一番重要な概念が「自己」である。

#

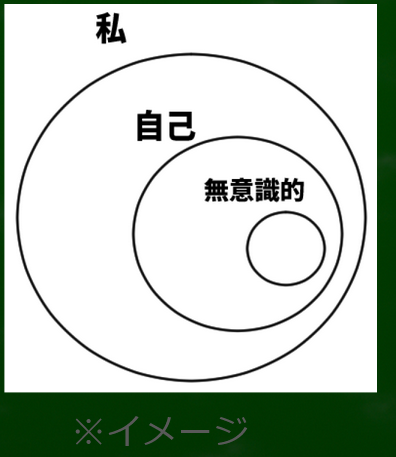

自己(英:self,自己概念):「私」に関する知識やイメージ、評価、感情などをまとめた全体のこと。

#

お気づきの通り、自己の説明にすでに「私」という言葉が使われている(自分に関する知識と表現される場合もある)。

「自己(あるいは自分)」という用語は「私」が対象化された場合に特に用いられる用語であると仮定する。

たとえば「私は自分のことを優しい人間だと思う」という場合などを考えるとわかりやすい。私は私の一部分としてしか対象化できず、そのときとりだされた私が自己だといえる。「私は私だ」という文章の場合、対象化しきれない私のニュアンスを表しているというわけだ。ただし、社会心理学でいう「自己」は、自分について対象化して意識できる範囲だけではなく、無意識の範囲を含んでいる概念である。たとえば「他人から指摘されて、自分らしさに気付いた」という文章がわかりやすい。無意識に行動や思考を一定の方向に促している部分も「自己」なのである。

まとめると、自己(self)は「私を対象化して捉えた像」であり、私(I)は「対象化を行う主体であり、かつ行われる主体」であるといえる。そのため、私と自己は重なる部分もあるが、私のほうが広く、大きな概念であるといえる。

科学的に実証できない、対象化できないような範囲の「私」は社会心理学の分析対象ではない。その場合は、哲学や文学の対象となるのかもしれない。たとえば「そもそも客観的な私が実在しているとなぜわかるのか」という問いは社会心理学の範疇を外れてくる。

心理学者のウィリアム・ジェームズの場合は「主体的な私(I)」、「対象化された自己(me)」のように区別している。社会心理学でいう自己(self)はジェームズのme概念に近い。ただし、ジェームズは主体的な私を科学的に捉えることは困難であると考えている(捉えられるのは常に主我であったものに過ぎない)。

社会学者のG・H・ミードの場合の主我(I)は客我に対して反応する主体であり、客我(Me)は対象化された自我であり、他者の期待を受け入れた自我の社会性を示す部分のことである。そして自我(self)は主我(I)と客我(Me)という2つの側面の相互作用から構成されるものとされている。心理学者のフロイトの場合は、自我(エゴ)は無意識に相当するイド(エス)と良心に相当する超自我(スーパーエゴ)の調整役であるとされている。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,88p

【基礎社会学第二十四回】G・H・ミードの「主我と客我(IとMe)」とはなにか

創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(1)心理学の基礎知識

自己呈示とメタ推論

#

自己呈示(英:self-presentation):・相手にある印象を与えようとして、自分のある側面を呈示すること。

#

たとえば上司の前や教師の前では「きちんとした自己」を示し、友人の前では「だらしない自己」を示すことができると考えるとわかりやすい。意識的にとりだす自己を選択する場合もあれば、無意識的に選択されている場合もある。もちろん、「本当の自己ではない偽の自己」として意識的に呈示する場合もあるかもしれない。たとえば明らかに残業が嫌いだと意識していても、「残業が好きな自分」を上司に呈示することがありえる。

どのような自己を相手に呈示するかは、「自分がどのように他者に見られたいのか」と強く関連する。

このように、他者が自分を見ている推論過程に対する推論を「メタ推論」という。メタとは一般に「上位」を意味する。たとえば「自分の考え方や学び方について考えること」をメタ認知という。

スポットライト効果は「他者が私を〇〇だと考えている」ということについて「私が◎◎」だと考え、かつ両者のイメージにズレがある事態だといえる。

・特に参考にしたページ

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,109p

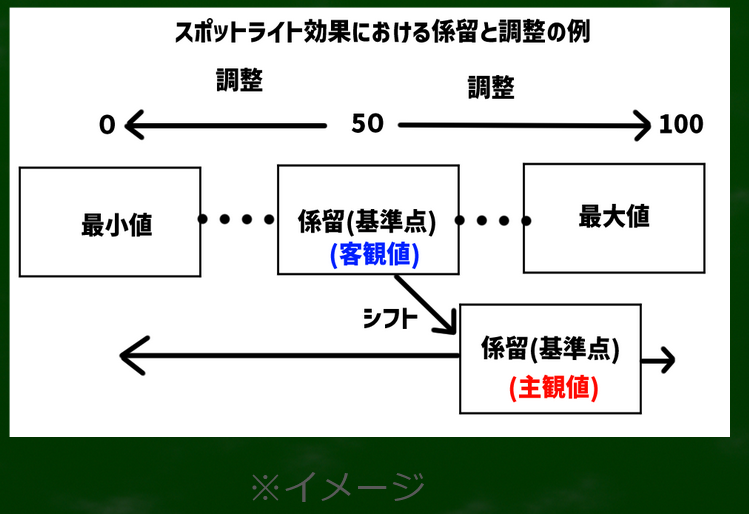

スポットライト効果のメカニズム:係留と調整とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ライターのデイヴィッド・マクレイニーはスポットライト効果は「人が自己中心的すぎるせいで生じる」と説明している。

人間はそれぞれ自分を「主人公」だと考えるので、自分が他人にどれくらい見られているか、どのように見られているかを正確に、客観的に判断することは難しいという。「主人公(被験者)の行為を観察する」というビデオを見る実験の場合では、スポットライト効果があまり出ないという点がポイントである。目立つ行為をする当事者であるがゆえに主人公であるという意識が生じ、過敏に他者からの視線を解釈してしまうわけである。

たとえば子供の場合は、他者と自分とでは状況の理解が異なる場合があることがわからない傾向にあるという。極端な例を言えば、「Aくんが箱の中に玩具を隠したとして、Bくんもその隠した場所をわかっているとおもってしまう」のである。

大人の場合、他者と自分の視点が違うということは理解できる。しかし、他者にどうみえるかを推論する際に、自己中心性を完全に取り除くことは難しく、自分寄りの視点で解釈してしまいがちになるというわけだ。このような自己中心的認知におけるバイアスがスポットライト効果でも生じているというわけである。

#

係留と調整(英:anchoring and adjustment):最初に自動的な推論があり、それを認知資源が必要な過程によって修正していく推論過程のこと(Tversky&Kahneman,1974)。

#

例えばAがBに怒ったのを見た場合、ほとんど自動的に「Aは怒りっぽい」という推論が生じるとする。これを係留(基準点、アンカー)とする。次に、その状況において誰でも怒るのが当然のような状況かどうかといった意識的な推論過程において最初の推定を調整する。基準点からどれほどズレるかどうかは、この推論過程次第となる。怒って当然と考えれば、怒りっぽいという係留から、怒りっぽくないという方向にズレる。

スポットライト効果の場合、「自分の視点からの考え」が係留点となるという。

つまり、「みんなから自分の行動が注目されている」という自動的な推定が基準となりがちであり、そこから修正することになるのである。

もし冷静に客観視することができれば、係留点が「人はたいして他者に注目していない」という視点になると仮定する。そこから、「Aという行動はそれでも目立つようなケースだと想定できる」といったように調整していくのである。

「みんなが自分に注目している」という主観的な係留点な場合、自分は他者の行動を気にしてしまっている。それゆえに、他者もまた自分の行動を気にしてしまうのではないかと判断してしまい(いわゆる自己中心性バイアスや素朴な現実主義)、調整がうまくいかないケースだといえる。もちろん、係留点が主観的な場合でも、「冷静に考えたら普段は自分も他の人のことをあまり気にしていないな」と客観的に思考し、調整できる場合もあるかもしれないが、係留点が主観的な場合はより調整が難しいといえる。自分中心の視点を十分に修正できず、実際よりも注目されていると感じてしまうのである。

ギロヴィッチら(2000)は、対象者が目立つTシャツを着用した直後に推測させるA群と、15分遅延させて推測させるB群を比較したところ、遅延群ではスポットライト効果が弱まったという。

時間を置くことで、より客観的な係留点や妥当な調整が可能になるというわけである。ただし、経験や知識が欠けている場合、不安や緊張というネガティブな感情が生じている場合は調整がより難しくなるのかもしれない。とはいえ、冷静に「普段の自分は他者をどれほど気にしているだろうか」と振り返ることで、より客観的な認知が可能になるといえそうだ。

・特に参考にしたページ

藤島喜嗣,町田玲奈 「化粧行動におけるスポットライト効果 : 化粧行動の顕現性推測における自己中心性バイアス」,37p

「社会心理学」,有斐閣,補訂版第二刷,125p

スポットライト効果のメカニズム:透明性の錯覚とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

#

透明性の錯覚(英:illusion of transparency):自分の内面(感情・考え・意図など)が他人にどれくらい伝わっているかを過大に評価してしまう認知バイアスのこと。

#

ギロヴィッチら(1998)は、話し手が嘘をついたときに「自分の嘘がどれだけ見破られたか」を過大評価する傾向があることを報告している。自分の内面が他人に透けて見えていると過大評価しているわけである(鼓動が速い、顔に出てる、いつもと言動が違うなど、自分しか着目できないような細かい情報も相手が理解できると過大評価して考えてしまう)。スポットライト効果と「自己中心的な視点からの過大評価」、「メタ推論の不完全さ」という点で共通している。

・特に参考にしたページ

太幡 直也「内面の被知覚の意識に関する研究の展望――概念の整理を中心に」(2010),212p

スポットライト効果の具体例、実証研究

ギロヴィッチによる実験(2000),(2001),(2003)

コーネル大学のトマス・ギロヴィッチは学生にバリー・マニロウ(著名なミュージシャン)の大きな顔が描かれたTシャツを着せ、教室に入らせた。さらに、人目をわざとひくために実験者は椅子をひき、腰を掛けるように指示し、座ると、すぐに立つようにいわれてそのまま教室を一緒に出るという。

被験者は「教室の学生の半分くらいがこのTシャツに気づいたはずだ」と思ったが、実際に気づいていたのは四分の一程度にすぎなかったという。※46%が被験者の推測で、実際に気づいた人は23%(Gilovich, Medvec, & Savitsky,2000)。

「人は自分が注目されていると思い込みすぎる」という傾向があり、実際には他人は自分をそれほど見ていないというわけである。ニューヨークの人混みでもこの実験を繰り返したが、結果は同じように、当人は多くの人が気づいていると感じるが、実際はほとんどの人がまるで気づいてもいなかったという。

ギロヴィッチは同じ実験を、被験者に「イケてるTシャツ」を選ばせる形式で行った(ジェリー・サインフェルド、ボブ・マーリー、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの顔を描いたTシャツのなかから)。

この場合も被験者は半分ほどはTシャツに気づいたと認識していた。しかし、実際に気づいたのは10%にも満たなかったという。ここで重要なのは、本人が自分自身に恥じを感じるといったマイナスイメージをもっているときも、イケてるというプラスイメージをもっているときも、両方の場合でスポットライト効果が働くという点である。プラスであれマイナスであれ、人前であればなにかしら緊張し、「他人は自分をよく見ている」と過剰に感じやすくなり、客観的な処理が行いにくいのではないだろうか。

ギロヴィッチは被験者に対戦型ビデオゲームをさせて、自分の戦いぶりを味方や敵がどれくらい注目していると思うかを評価してもらったという。しかし、他の人は自分の戦いぶりには注目するが、他の人のことはほとんど見ていなかったという(Gilovich et al., 2002; オンライン公開2001)。

2000年の集団討議における実験でも、被験者は「周囲の人々が認識するよりも自分は印象に残る発言を行い、多くの討議時間を費やした」と考えがちであるという。また、「集団討議の途中から不在になったら目立つ」と周りの実際の認識よりも過剰に考えていたという(こちらは2003年の論文)。

・特に参考にしたページ

デイヴィッド・マクレイニー、安原和見訳,「思考のトラップ」,二見書房,初版,246-248p

藤島喜嗣,町田玲奈 「化粧行動におけるスポットライト効果 : 化粧行動の顕現性推測における自己中心性バイアス」,36p

藤島,町田による化粧における実験(2005)

化粧には「日常の自分と特別な自分との切り替え、日々の自分から抜け出す」という変身と、「自分に手を加え、恒常的に一定の対人的効果をめざす」という粧い(よそおい)の2つの意味があるという。

いずれにせよ「他者の印象を操作しようとする試み」であり、化粧行動は自己呈示の一種であるという。さらに、化粧は自信や積極性、気分の高揚など「覚醒を伴う感情」を生み出すという。

化粧は他者からの気づきという期待を伴い、かつ自らの感情の覚醒が存在する。その結果として実際よりも多くの人が自分の化粧の変化などに実際よりも多く気づいていると考えてしまうわけである。

藤島喜嗣さんと町田玲奈さんが実験を行った結果、「化粧を変えた行為者は、化粧を変えたことに気づく観察者の人数を実際よりも多く見積もっていた」という。これはスポットライト効果が表れていることを裏付ける結果である。

この実験では「男性観察者を対象としたときよりも、女性観察者を対象としたときには弱まる」という仮説があった。なぜなら女性は化粧の知識が多く、関心が大きいと想定されているからである。

しかし、「観察者が男性であれ、女性であれ、スポットライト効果の効果サイズに違いはなかった」という。人は対象を同一のものとして認識しやすく(恒常性)、微細な変化に気づきにくいのである。ただし、「女性は気づいてくれるのに、男性は気づかない」といった誤った信念に基づいて男性が評価されることで、男性への不満が生じやすくなるという構造があるという。また、時間が経過すると馴化により覚醒が下がり、「注目されている」と推測する人数が減少したことから、行為者の内的状態を係留点とした係留と調整の過程によって生じることが観察されたという(ただし、アイメイクの場合はむしろ増加した)。

・特に参考にしたページ

藤島喜嗣,町田玲奈 「化粧行動におけるスポットライト効果 : 化粧行動の顕現性推測における自己中心性バイアス」,36p

藤島喜嗣,町田玲奈 「化粧行動におけるスポットライト効果 : 化粧行動の顕現性推測における自己中心性バイアス」,42-43p

得られる教訓と対策

スポットライト効果から得られる教訓(対策)

「自分が感じるほど他人は注目していない」という傾向を理解することで、過剰に他者の視線を気にすることによる弊害を解消できる可能性がある。仮に他人が気づいているとしても、人間は些細な違いはすぐ忘れてしまうという点も抑えておく必要がある。もちろん、適度な注目への意識はポジティブな結果を生み出すことがあり、注目されていると思うからこそ気を抜かずに高いパフォーマンスが可能になることもある。

ただし、状況によっては実際に注目が過度に集まる場合もありえる。たとえば過剰な露出や、電車内での着信音といった行為は、微細な変化を超えて他者の注意を強く引くと想定できる。もっとも、その場合でも本人は実際以上に注目されていると感じやすい点は変わらない。したがって、「他人は自分に関心がないから何をしても大丈夫」と思い込むのも適切ではない。

また、実際には注目されていないのに注目されていると思い込むと、挙動不審になったり過剰に謝罪したりして、かえって注目を集めてしまったり記憶に強く残してしまう危険がある点も抑えておく必要がある。

人間は人前などの特殊な状況において緊張したり、興奮したりしてしまう。そうした感情の変化は自分の状況を客観視することを困難にさせがちである。

他者の視点に立った十分な調整を行うためには、メタ認知(自分の認知は歪んでいないか意識する認知)が必要だ。さらに、メタ認知をそもそも容易にさせるように人前に出る経験を積んで緊張を減らすといった努力も重要になるといえる。また、そもそも「他人の視点に立つ」ためには一定の知識も重要になるという点を抑えておくといいかもしれない(たとえばアメリカ人は気にしないが日本人は気にする行為、親しい友人と見知らぬ他人の違いなど)。ただし、微細な変化の場合は化粧行動のように、知識や関心があっても注目度が大きく変わるとは限らないという点に注意する必要がある。

参考文献

汎用文献

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

社会心理学 補訂版 (New Liberal Arts Selection)

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

デイヴィッド・マクレイニー (著), 安原 和見 (翻訳) 「思考のトラップ 脳があなたをダマす48のやり方」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

亀田 達也(監修)「眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学」

参考論文

藤島喜嗣,町田玲奈 「化粧行動におけるスポットライト効果 : 化粧行動の顕現性推測における自己中心性バイアス」(2017,2005)[URL]

太幡直也「内面の被知覚の意識に関する研究の展望――概念の整理を中心に」(2010)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。