- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

- 2024/11/27

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

Contents

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説(現在の記事)

社会学とはなにかを『社会分業論』を通して学ぶ

個人主義は連帯にとってマイナスか

個人主義とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

個人主義:一般に、個人の権利、独立性、自己実現を尊重し、個人が集団や社会に対して優先されるべきであるという考え方を指す。その反対に、社会や集団の利益や和を重視する考え方を集団主義と呼ぶ。

たとえば現代では、家族や社会の期待よりも自分のやりたい職業を選んだり、宗教や表現の自由を重んじたりすることは個人主義的な態度である。

デュルケムによる個人主義への批判と評価

デュルケムにおける個人主義評価は『社会分業論』と、それ以降(「個人主義と知識人」)では異なる。端的に言えば、前者では個人主義に否定的であり、後者では肯定的になったといえる。

では、『社会分業論』において個人主義はどういった点が問題とされたのか。

環節的社会では集団主義であることが特徴とされていた。個人の自由、人格、利益よりも社会が第一に優先されていた。集合意識の定義のように「平均に共通な諸信念と諸感情」が重視されていた。

組織的社会になるにつれて、集団主義よりも個人主義のほうが優勢になっていく。つまり、個人の自由や人格、利益がより重視されていく。そうすると、それぞれの個人は「平均に共通な諸信念と諸感情」という側面がより薄くなっていく。金子みすゞの「みんな違ってみんな良い」のような多様性的な側面が強調されていく。

デュルケムは「集合意識は近代社会において全面的に消失したわけではない」と主張している。

組織的社会において集合意識はより一般的かつ抽象的になったという。環節社会ではより具体的な生活習慣や宗教的な規範が個人を規定したが、組織的社会ではより抽象的な「人権意識や自由、平等」といった普遍的な価値に依存するようになったというわけである。〇〇宗教、〇〇首長、古来からの〇〇伝統の主張は正しいというような具体的、単一的な意識ではなく、より抽象的な自由や平等、個性や多様性が平均的な意識となっていく。別の言い方をすれば「具体的に何に価値をおいたらいいかを自分で選択する時代」とも表現することができるかもしれない。

集合意識がより抽象的になると、個人の分裂が促進するという。たしかに具体的に規範が示されることが少なくなると、個人はより自由に、社会よりも自己を重んじるようになる。

モダンアートにおいてリアリズムよりも独自性(個性、人との違い)が重視されていくことに繋がるものがある。

キーワード:個人の分裂

「機械的連帯と有機的連帯の二分法の消滅という問題は、現代社会における個人主義をどう位置づけるかという問題ともかかわっている。『分業論』においても、人格の尊厳が現代社会の共同信仰になることは指摘されている。集合意識は全面的に消失するのではなく、しだいに一般的かつ抽象的になり、無数の個人の分裂を許容するようになる。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,62p

個人がある種の宗教の対象となる

デュルケムは「個人がある種の宗教の対象となる」ともいう。個人は尊い、神聖な存在であり、社会が個人を縛ってはならない、その権利を侵してはならないと「聖なる存在」として考えられるようになる(世俗的ヒューマニズムだろう)。

もちろん、こうした個人の尊厳や責任感、かけがえのなさやその個性の相互依存が個人に社会を意識させる力(有機的連帯)を生じさせていた点はポイントである。しかし機会的連帯が優位の時代より、そうした力を意識しにくくなっていったという側面もある。警察や法律、道徳、ちょっとした人の優しさを当たり前だと私は思いがちである。自然災害やトラブルなどの「破れ目」が生じたとき、そうした社会的、集合的要素のありがたみや存在を自覚するのかもしれない。たとえるなら、窓ガラスは割れないとその機能を意識しにくい。

たとえば「100人を助けるためにあなたという1人の人間を死に追いやってもいい」というような主張を聞くと、違和感を私は感じてしまう。私が個人主義的な思想をもっているからなのかもしれない。

多くの人もそうではないだろうか。「会社の利益のためにあなたにパワハラをしてもいい」、「校内の規律のためにあなたを坊主にしてもいい」、「少子化解決のために望まない恋愛関係を独身税などを通して間接的にあなたに強制させてもいい」、「親は子のためにほとんどの自由を奪ってもいい」という、より具体的に感じる例を出せばもう少し直感的にわかりやすいかもしれない。自由は望ましいが望ましくない自由もあるのではないか、と悩むケースもある。

1:「個人が神聖な存在」として扱われるような意識が、近現代における平均的、共通の意識(集合意識)である。

2:個人主義はたしかに「われわれどうしを結びつける」が、「社会にわれわれを結びつけるのではない」とデュルケムは危機感を『社会分業論』において述べている。個人主義を生じさせるような紐帯(連帯、絆)は「真の紐帯」ではないとまで述べている。

「そして、個人がある種の宗教の対象となるのである。この意味での個人主義が、現代の集合意識である。しかし、これをいかに評価するかをめぐって、デュルケムにはためらいがある。『この共同信仰は、集合意識のうちでも、まったく例外的な状況を示す。……この共同信仰はその社会にわれわれを結びつけるのではない。われわれどうしを結びつけるだけなのである。したがって、それは真の社会的紐帯をつくりあげはしない』(『分業論』167頁)。これが、『分業論』でのデュルケムの個人主義評価である。この評価はのちに修正されることになるけれども、個人主義評価にあたって、『われわれを社会に結びつける』かどうかがメルクマールになっている点は、デュルケム理解にとって見過ごすことはできない。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,62p

功利的個人主義とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

デュルケムは「個人主義と知識人」において、個人主義を功利主義的個人主義、唯心論的個人主義、道徳的個人主義の3つのタイプに分けて考えている。

功利主義的個人主義:社会を単なる「経済的利益や個人の自己利益追求を基盤とした協定関係」とみなし、個々人が自由に行動することが社会全体の利益に結果的に繋がると考える立場。デュルケムはハーバート・スペンサーを想定している。

ミルやベンサムらの功利主義との違いは、スペンサーがダーヴィンの「自然淘汰の法則」の影響を受け、他者や社会にたいする配慮があまりされていないという点である。

極端にいえば、個人が好き勝手に、他者や社会に規制されずに自分の幸福を最大化していれば、社会の幸福もそれに対応するように増大するという考え方である。

デュルケムはこうしたスペンサーの共同体意識への軽視を批判している。

デュルケムはこうした功利主義的個人主義を「社会を生産と交換の巨大な装置にすぎない存在に還元する低俗な商業主義」と見なし、論外だと考えている。商業主義とは一般に、商業的な成功や経済的利益が他の社会的、道徳的価値よりも重視される立場のことである。

キーワード:功利主義的個人主義

「個人主義評価の修正は、ドレフェス事件の渦中で書かれた『個人主義と知識人』論文(『社会科学と行動』所収)に明らかである。そこでは、二つの個人主義が区別されている。ひとつは、スペンサーと経済学者たちの、いわゆる功利主義的個人主義と呼ばれるものであり、他方は、カントやルソー、唯心論者の個人主義である。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,62p

「個人主義の批判者たちは、両者を混同してしまっている。『社会を生産と交換の巨大な装置にすぎない存在に還元する低俗な商業主義』に帰着する前者の個人主義が批判されなければならないことは、『分業論』の主張にも明らかなように、デュルケムも認めるところである。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,62p

唯心論的個人主義とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

唯心論的個人主義:個人の自己利益追求ではなく、「すべての個人に平等に適合するような道徳的な価値」を個人が追求することに自由があると考える立場。

ただし、そうした価値は個人を超えたものではなく、個人の内側から(理性、心、意識によって)判明するようなものだと考えられている。

正確に言えば「唯心論者の個人主義」であり、イマニュエル・カントやジャン=ジャック・ルソーが念頭におかれている(彼らが唯心論者なのかについてはここでは隅に置いていおき、その側面だけを見ていく)。

唯心論とは一般に「心が現実を形成する」という立場である。デュルケムによれば、カントやルソーの考えに基づくと「すべての個人に平等に適合するような道徳的な価値は先験的に存在する」ということになる。先験的というのは、いわば生まれながらに人間がもつ性質ということである。

唯心論的な立場において、理性や道徳は我々が社会を通して「創る」のではなく、我々に生まれたときから備わっているものをなんとか理性の力を使って「見いだす」ことに重きがおかれている。

例えば唯心論のひとつである独我論では、自分の意識(心)の他に何かがあるとは証明、確信できない立場を取る。たとえばルネ・デカルトの「我思う、故に我在り」もこの立場に近い。もっとも、デカルトは神という、心を超えた客観の実在を証明しようとしていた点で独我論とはすこし違う。

たとえば1789年のフランス革命時における「人権宣言(人間および市民の権利宣言)」では自由や平等といった普遍的な権利をすべての人が生まれながらにもつことが主張されている。

自由や平等という観念は個人や社会が「作る」のではなく、生まれながらに「備わっている」という考えがきわめて重要になる。我々が他者とコミュニケーションを行ったり、物質に対してなにかアクションを起こしたりして生み出していくようなものではないと考えられている。権力者によって恣意的に個人の権利が個別具体的に考えられてはならないという警戒心の表れでもあるかもしれない。実際、ナチスドイツにおいて「特定の民族だけに権利が保証されている」という思想(意識)が社会的に形成されていったことも考える必要がある。

キーワード:唯心論的個人主義

「しかし、これとカントやルソーの個人主義を混同してはならない。後者は、『人権宣言が多少ともうまく定式化しようとしたそれであり、フランスの学校で日常普通に教えられ、我々の道徳的信仰箇条の基礎となっているそれである』。この個人主義においては、個人的な利害が行動の目的にされるのではなく、『すべての人間に区別なく平等に適合し得る行為様式、いわば人間一般という観念に含まれている行為様式』こそが道徳的とされる。デュルケムが基的に与するのも、この系譜の個人主義である。ただし、カントやルソーの個人主義にみられる、個人像の抽象的・先験的性格は批判されなければならない。彼らの個人主義的道徳が孤立した個人の観念から演繹されている点を、デュルケムは批判するのである。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,62p

道徳的個人主義とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

道徳的個人主義:個人が平等に適合する道徳的価値を追求することが自由であり、尊重されるべきだと考える立場であり、これらの価値は生得的ではなく、後天的・社会的に形成されるとする考え方。「社会化された個人主義」とも呼ばれることがある。

ざっくりといえば、理性の能力や、自由や平等という価値は我々が生まれながらにしてもっているのではなく、社会的に創造されたものであり、社会が望ましいと考えている価値(道徳)の方向に対して、その枠組において個性を発揮していくと考える立場。

唯心論的な個人主義にデュルケムはほとんど同意しているが、その道徳的価値が孤立的な個人の理性によって把握できると考える立場には反対し、あくまでも個人を超えた社会によって生じるものであるという点がポイントになる。

孤立した個人ではそうした道徳的価値を見いだすことは不可能である、とまで極端な思考実験をすればいえるのかもしれない。ジンメル的にいえば他者とのコミュニケーションにおいて不自由(社会的拘束)を感じるからこそ、その解放において初めて自由を感じるというイメージだろうか。デュルケムは社会的拘束(規制)がまったくない状態を望ましくないものと考えており、拘束されたうえで、それは道徳に反するから私はしないという態度、道徳に合致するからするという態度こそ健康であり自由だと考えている側面がある。

そもそも「個人」というものは「社会」が生み出すのであり、社会がなければ個人もなく、あるのは「生命をもつなにか」ということになるのだろう。

社会が個人に自由や平等を保証するのであり、具体的には「国家」の誕生が関係してくる。フランス革命と国民国家の成立は近い時期であり、関連している。

より端的に言えば、道徳を個人に求めるのではなく、社会に求めるという立場である。

たとえばたった独りで分業を行うことは基本的にできない。複数の人間、集団によって分業は行われる。そうした集団による分業という行為の過程を経て、集合意識が形成されていくのであり、道徳的な価値が生まれてくるのである。

個人の奥底に埋まっているものが掘り出されるのではなく、集団で共に創るというイメージである。分業の発展がフランス革命よりも先であるら、フランス革命の社会的条件のひとつを分業が準備したといえそうだ。

人権宣言のところで見たように、国家が権力をもちすぎると極端な方向に集合意識が向かっていく危険性がある。国家と国民の距離が重要であり、近すぎても遠すぎても極端な方向へ行きやすい。そのため、中間団体(職業団体)をデュルケムは重視した。この中間団体によって国家の暴走を食い止め、かつ個人の自由をも模索しようとした。

キーワード:道徳的個人主義

「デュルケムにとっては、個人主義は社会の所産である。分業の進展の結果、『同一社会集団の諸成員は、彼らの人間性、つまり人格一般を構成している諸属性の他には共通のものをもはや何も待たないだろう。』この『社会化された個人主義』(宮島)――デュルケムはこれを道徳的個人主義と呼んでいる――によってこそ、『われわれを社会に結びつける』ことが可能になるのである。道徳的個人主義は、『単に無政府主義でないのみならず、今後はわが国の道徳的統一を確立する唯一の信条体系である』。ドレフェス派知識人の個人主義を批判して軍隊と社会秩序を擁護しようとする反ドレフェス派にたいして、デュルケムは、個人の諸権利を否定することこそフランス社会にとっての自殺行為だというロジックで対抗しているのである。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,63p

社会学の使命

集合意識や道徳的価値が無意識的に我々に知覚されるとはいえ、明確に意識化、言語化することは難しい。

そしてこうした意識化、言語化の役割が「科学」にあるとデュルケムは考えている。そして特に連帯という道徳的価値、すなわち「社会的事実」を把握する、道徳の法則を把握する科学をデュルケムは重視した。それが社会学であり、道徳の科学とも呼ばれるものである。無意識にあるものを意識化させることによって、人々はより社会を意識し、道徳を意識し、連帯を意識し、ますます統合が増大していくことが望ましいとデュルケムは考えた。

人格一般を構成している諸属性とは

デュルケムは「同一社会集団の諸成員は、彼らの人間性、つまり人格一般を構成している諸属性の他には共通のものをもはや何も待たないだろう」と道徳的個人主義について述べているが、いまいちわかりにくい。

「人格一般を構成している諸属性」を我々は共通に持っているという点が重要だ。しかし、具体的にそれはなにか。

「人格一般を構成している諸属性」はカントやルソー的な意味合いではなく、特定の時代、特定の社会において集団が生じさせるものであり、集団においてのみ確認できる意識(集合意識)である。

たとえば『社会分業論』ではその属性として、何が挙げられたのか。思いつく限りでは、社会的責任や協調性、相互依存性なども組織的社会に根付いている属性であり、個人を規制し、力づける属性であると言える。

より目に見える形としては、特に「復原的法律」が挙げられていた。復原的法律では「協同」が主にその価値であるとみなされている。

より抽象的な言葉で言えば自由や平等となる。分業の脈絡でいえば、多様な職業を選択できる自由と、その選択の機会が均等に得られるという平等にに価値があるという意味で、この2つの概念は関連し合っている。

『社会分業論』におけるデュルケムの個人主義観は、「人々が社会的な規制からできるだけ逃れようとし、また社会を具体的、明確に意識しなくなることから個々人が分裂していく事態である」としてやや否定的に見ていたニュアンスがある。

どちらかといえば功利主義的個人主義にたいする批判に近い。真の社会的紐帯をつくりあげることができない、脆い紐帯である。自由や平等は確かに素晴らしいものだが、なんら規制がないと過剰になり、アノミズム(無規制主義)やエゴイズム(自己本位主義)などの統合にネガティブに働くものへと至りやすいのである。自殺もまた平等や自由への過剰な願望とその満たされない現実との落差で生じやすい。

真の社会的紐帯

しかし、もし個人主義が「道徳的個人主義」ならばそれはもっと肯定的に見るべきであり、「真の社会的紐帯」をつくりあげることができるとデュルケムは期待している。

個人化はその社会の道徳に支えられることによってうまくいくのであり、そうではないとうまくいかないというニュアンスである。パーソンズがそうであったように、「規範へ向かって志向すること自体を自由」とするカント的な思想がデュルケムにもある。ただし、その規範が先天的なものだとは考えず、後天的・社会的なものだと考え、その生成論についても(思弁的ではなく)科学的に模索していくという点で異なってくる。

デュルケムは道徳的個人主義によって、「われわれを社会に結びつけることが可能になる」と主張している。また、「今後はわが国の道徳的統一を確立する唯一の信条体系である」とすら述べている。

デュルケムの道徳的個人主義は「個人の諸権利を否定し、単に社会を優先しなさい」という意味での集団主義ではない。「個人の諸権利は肯定されるべきであり、もし肯定されないなら(当時のフランスの)社会は維持できない」とすら考えている。

追記(2024/11/27):「個人が自らの社会的な実在を自覚することで、真の意味での個人の主体性が発揮され、創造力が生かされる」とデュルケムが考えていたのなら、創造発見学にとっても重要な示唆になるのかもしれない。創造では「なぜ、それをするべきか」という問いが関係してくるからである。もちろん、それが無意識レベルにおいて理解している場合は、そもそもその問いを自覚していなくてもいいのかもしれない。しかし無意識レベルにおいても理解できず、ただ当て所もなく無限に、私的欲望を満たすためだけに創造をこなすのならば、アノミーやエゴイズムへと至るのだろう。デュルケムの言葉を使えば、自分のためだけという方向へ行けば行くほど、自分を失っていく。最悪の場合は自殺という選択肢に至るわけである。

キーワード:新カント派

「パーソンズ研究の立場から、パーソンズは主意主義的行為理論を作り上げようとしたのに、秩序問題の解決に専念するあまり主意主義的要素がいつのまにかすっかり消え去ってしまったという「パーソンズのパラドックス」を主張する論者(前川一九八三)にも基本的に同じことがいえる。なぜなら、パーソンズのいう主意主義とは、行為者は単にパーソンズの行為理論における諸問題条件的要素に拘束されるだけでなく、社会の価値規範にたいしても積極的にコミットするよう「努力」する存在であるという意味であり(『社会的行為の構造』二巻一九二頁参照)、そもそも規範にたいしても主体的・能動的に振る舞いえるという意味はこめられていなかったからである。だから行為の主意主義理論において行為者が社会的な価値に背後からつき動かされているような印象を与えるにしても、そのことがパーソンズの考える主意主義(このような用語を使用することの当否はさておき)と矛盾するわけではない。盛山はパーソンズが主意主義をこのように考えたことに関して、パーソンズにたいするカントの影響を指摘している。「カントにとって人聞は道徳という自由の法則にしたがうがゆえに自由なのであったが、パーソンズにとってもまた、究極的価値の内的な命令にしたがうことは合理的な意志の行使と矛盾するものではなく、むしろそれを支えるものであった」(盛山一九九二一三頁)。」

名部圭一「パーソンズの行為理論における諸問題」107-108P

「デュルケムの場合も、その後のヨーロッパでの研究の成果では、むしろドイツ留学時代に洗礼を受けた新カント派の影響の下で、個人が積極的に集合的な意識をわがものとし、その集合的・社会的な力を自覚することが、完全で欠けたところのない個人としての完成でもあるという考え方をもっていたことが重視されている。つまり、単純に社会を外在するものと考えて個人の主体性や創造力に関心を向けなかったのではなく、むしろ個人が自らの社会的な実在を自覚することで、真の意味での個人の主体性が発揮され、創造力が生かされると考えていたのである。」

「ブリッジブック社会学」,48p

道徳的な自由、欲望

「個人の諸権利は自由や平等、責任感といったそれぞれの社会が共有してもつ集団意識、実体に根ざして行使されるべきだ」という態度をデュルケムはとる。

いわば、個人主義と集団主義の調和(あるいは止揚、アウフヘーベン)にあるようなイメージである(コミュニタリアニズムからのリベラリズムの擁護とも表現されることがある)。

たとえば服装、髪型、職業、好きな食べ物、好きな人間のタイプ、好きな学問、好きな空間などは個性的であっていい範囲が広く、自由に選び、志向してもいいということになる。

しかし、他者を傷つける行為、責任感に欠けた行為、食物を無駄にする行為、規律を乱すような行為など、我々がそれぞれの社会で共通意識としてもっているような価値を犯す自由までは許すべきではないという発想である。

葬式に派手な服装で行く、あるいはそもそも葬式に来ないという自由は私の住んでいる日本的な感覚からすれば、それは許される自由ではないということになる。

もちろんそれが許される国もあるのであり、あくまでもその社会の実体や理想を考慮する必要がある。

デュルケムは保守的すぎるのか、社会の「理想」について

もちろん、そのままの意味をとれば保守的思想であるが、デュルケムは革新的思想ももっている。

ただ実在する集合意識を人間はまもるべきで、その方向に自由があるとデュルケムは述べているわけではない。道徳(人格一般を構成している諸属性)は単なる既成事実ではなく、理想主義的なものとしても捉えられている。

つまり、現実が理想と反することもあり、改善の余地がある場合がある。

社会的な条件、物理的な条件が変わればそれにあった現実の変更が要請されることがあるようにである。ただ現実の共通する意識のみが正しいなら、世論が正しいことになりかねないだろう(そもそも現実の集合意識を世論が写し取れるかどうかは置いておく)。

たとえばある社会では共通して独裁はよくないと理想としては思っていても、現実的にはそうせざるをえないという集合意識が生じていることもある。実際、ドイツやロシアでも非理想的な独裁に反抗した人々はいただろうが、悲惨な結果になるケースが多々あった。

これは小さな社会である学校という場所における「いじめ」にも当てはまりうる状況である。「いじめはよくない」という社会の理想を理解しながら、「いじめをせざるをえない(協力しないとグループから孤立する)」という同調圧力の社会的な現実に悩む場合がありうる。

集合意識の現実に対して批判的になるという姿勢をもってもよい場合があるのであり、それがただちに道徳に反する訳ではない。

理想と現実を比較する能力は「科学」によって、より反省的に、より具体的に把握できるとデュルケムは考えていたのだろう。たとえばその過程で犯罪と同じように「いじめの潜在的機能」が明らかになってくることもあるかもしれない。とはいえ、マートンが明らかにしたように、機能と逆機能のどちらが優位になるのか、その正味の計算を複雑な近代社会において行うことは難しい。

「理想」は現実と乖離するものではなく、現実に根ざすものであり、空虚なものではあってはならないとデュルケムは言う。そうした理想を「単なる個人の思弁」で見いだせるという考えにもデュルケムは否定的である。例えば独裁がよくないという理想もまた、現実の独裁という現実に根ざしているのである。

とはいえ、ある「理想」がよいものだといかなる視点をもって判断できるのか、それは科学によって把握できる範疇なのかという点は問題になる。我々は「価値(道徳)の科学」についてもっと真剣に考える必要があるのかもしれない(たとえば建築家のクリストファー・アレグザンダーはこの方向で考えている)。

追記(2024/11/27):「根ざす」という言い方はフッサールやシュッツの「生活世界」を思い出させる内容である。

「この論点は、基本的に、『道徳教育論』にみられたものにほかならない。第二点。道徳にたいするデュルケムのアプローチは、支配的な道徳世論に精神を従属させるものだという批判にたいして、こう反論される。『道徳が我々に欲せよと命じている社会は、現れているような社会ではなく、存在する通りの、もしくは現実に存在する傾向にある社会である(『社会学と哲学』57頁)。』、と。社会概念の核にあるのが理想だといえるが、この理想は『潜在的な現実』としてとらえられているのである。けっして世論への従属が説かれているのではなく、重視されているのは、『存在する通りの、もしくは現実に存在する傾向にある社会』すなわち『潜在的な現実』である。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,73p

「デュルケムの主張する道徳の科学は、潜在的な現実とズレている世論への批判的契機を保持している。この立場を理解するためには、『社会の性質に含まれている道徳より他の道徳を欲するということは、社会を否定することであり、ひいては自己を否定する』(58頁)という論点を十分にかみしめるべきである。」

キーワード:社会に根ざす

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,73p「デュルケムが教えてくれるのは、『革新的で批判的な思想は、たとえそれが既存の制度に挑戦し新たな制度を構想するときでさえ、社会的・歴史的な世界に根を有している(Cladis)』ということにほかならない。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,116p

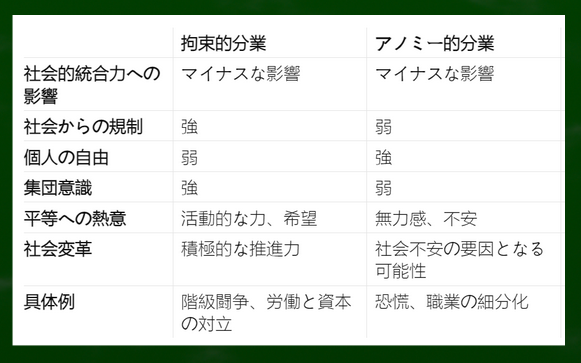

拘束的分業とアノミー的分業

拘束的分業とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

拘束的分業:社会のメンバーが自己の役割に対して満足感や主体性を持たず、社会的な期待や圧力によって強制的に役割を果たさざるをえない異常な分業のこと。

具体例:性別や人種、外見による役割分担が強制される場合など(カースト制度、階級制度等)。

「『分業論』の第三編では分業の異常形態が扱われている。正常な場合には、分業は社会的連帯を生み出すが、『例外的』な場合がこの異常形態である。(『分業論』342p)。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,94p

拘束的分業は「平等への信念」との関連で考えられている。自分の能力にふさわしい分業を獲得できない際に、平等というのは社会的に善いものであり、その理想に反した分業を強いられていると感じる場合、その分業は拘束的となる。

もし周りから見て拘束的分業に見えたとしても、当人は自分の能力にふさわしいと考えていた場合は、拘束的分業にならないのかもしれない。しかし、この判定が難しい。

たとえば世襲の伝統芸能、農家や政治家は他者からすれば「強いられている」と思われがちかもしれないが、本人がやりたいと思っている場合もある。

宗教的なカースト制度は特に判断が難しい。また、我々は平等が全ての社会に該当するべき普遍的な理想であると思いがちであるが、そうした理想をもっていない社会もありうる。このような場合、こうした社会を単に遅れている、劣っている、未発展な社会といかなる根拠をもって判断可能か。こうした発想はエスノセントリズム(自文化中心主義)ではないのか。エドワード・サイードにおけるオリエンタリズムに関わっていく話である。

自分にふさわしいと価値を見出し、また他の選択肢にも開けている場合は拘束的分業ではないと判断できるだろうか。もっとも、本人の意思、主体性を幼少期から周囲がコントロールしている場合は、その判断が複雑になるのかもしれない。このように考えていくとアドラー的な、幼少期に性格の型(ライフスタイル)がほとんど決まるという話に関わってくる。ことわざでいえば「三つ子の魂百まで」である。

何をもって本人の意思とするか、拘束的だとするのか、その全体的な枠組みとセットで考えていく必要がある。

「拘束的分業という考えは、現代社会にみられる平等への信念、平等が広がっていくことは正しいとする信念との関連で語られている。デュルケムは、『これほど一般的な感情がたんなる幻想だということはありえないことであって、それは、曖昧ではあるが、現実性のある側面を表しているのに違いない』(365p)という。分業がこうした信念に対応することなく、力によって維持されているとき、拘束的となるのである。連帯を生むためには、分業は自発的でなければならない。『個人が社会的枠組みのなかで自己の能力にふさわしい地位を占めることを、いかなる性質の生涯によっても妨げられない』こと、言い換えれば、『労働の分割は、社会て不平等が自然的不平等を正確にあらわすように社会が構成されて』いる必要がある(363-364p)。いわゆるメリトクラシーの主張にほかならない。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,94p

異常な分業は連帯を生まない

拘束的分業が異常である点は、この分業が連帯を生まないという点にある。つまり、社会の統合に寄与しないのである(程度の問題ではあるだろうが)。

自発的ではなく、社会的な力によって強いられていると個人が考えながら分業をする場合に連帯は生じにくいのだろう。

極端な例で言えば奴隷を集めて社会を形成する場合、そこには連帯感が生じにくく、緊張や対立の空気が常に漂っているといえる。現代的な例で言えば、移民がまともな仕事に就けず、単純な労働ばかりを低賃金でさせられていると感じている場合も連帯感にマイナスになる場合がありうる。かといって移民が高賃金の仕事を得るようになっても連帯感にマイナスになる場合がありうる。プラスとマイナスの評価も全体的な視点から考えれば簡単ではない。

分業だからなんでもよいのではなく、適切な、正常な分業、その仕組を整えることが重要であり、そのバランスが難しい。

デュルケムには、いわゆる「メリトクラシー」を重視する態度がある。

メリトクラシーとは一般に、「個人の能力や実績に基づいて評価や待遇を決定する社会的・組織的な原則」のことである。したがって、個人が社会的枠組みのなかで自己の能力にふさわしい地位を占めることを、いかなる性質の障害によっても妨げられないことが重要になる。

たとえば「〇〇人種だから採用しない」という見方はメリトクラシーに反すると思われる。このような主観ではなく、より客観的な人種ごとの統計のデータなどを示されたらどうだろうか。

しかしこれはロビンソンの生態学的誤謬を犯している可能性もある(集団の特性を個人に当てはめて考えてしまうケース)。

最近、ある県である国の外国人の犯罪行為が多いことが社会的な問題になっていた。では、ある企業で合法に入国してきた、経歴的に他の日本人とほとんど能力や品行に差がない、むしろ非常に他の求職者より優れている先ほどの問題になっている国の外国人が面接を受けに来たとする。

もしあなたが面接官なら、この外国人を採用するだろうか。また、不採用だとしてそれは正当な理由に基づいているか。あるいは、もっと規模を広げ、われわれはいかなる理由で他人種を批判し、他人種だからといって援助を避けるのだろうか。

宮沢賢治と「拡大されたエゴイズム」

この問題はいわゆる「ナショナリズム」に関わる問題でもある。ものすごく大きく言えば、「国という人格のエゴイズム」とも言える問題になってくるのではないだろうか。

たとえば現在のロシアがエゴイズムなのかどうか、自ら破滅に向かっているのかは私にはわからない。しかし、こうした現実的な問題を考えるヒントになるのかもしれない。

宮沢賢治さんは、真木悠介さんによると自我を解放したいと願う人物だったそうだ。自分だけのために生きるという態度を「エゴイズム」とする。そして人間は性的な生物なので、誰かを愛する存在でもある。つまり愛する他者のために生きる存在である。

自分だけのためではなく、愛する他者のために生きるという態度も「拡大されたエゴイズム」ととることができる。なぜなら愛する他者以外に対する敵視や無関心、嫉妬等が発生してしまうからだ。これは恋人という二者関係、家族や国家という関係にもあてはまる。恋人や自国の民への攻撃は自分の攻撃であると感じる態度であり、自分たちが最優先(ファースト)であると考える立場である。

「宗教」はこうした「性のエゴイズム」を克服する試みであるといえる。特定の国を超えた関係を形作るからである。

しかし宗教もまた自分とは異なる宗教に属する人たちに対する無関心や敵視を発生させてしまうことになりうる。宗教もまた「拡大されたエゴイズム」といえるわけである。

宮沢賢治さんは特定の人を愛することを避け、宗教をも避けたという。こうした「自我の解放」が現実的な社会的枠組みのなかで可能かどうか、私にはわからない。しかしエゴイズムが過剰にならないように、なんらかのバランスをとる仕組みが必要であるというのは妥当な主張ではないだろうか。

アノミー的分業とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

アノミー的分業(無規制的分業):アノミーが生じる状況下での異常な分業のこと。『社会分業論』におけるアノミーは「分化した社会的諸機能が不統合にある状態」を意味している。

具体例:労働と資本の対立、職業の過剰な細分化など。

アノミーの強調点の違いは、『分業論』では「分化した社会的諸機能が不統合にある状態」が強調され、『自殺論』では「社会の急激な変化によって生じる、欲求の増大とその不適合」が強調されるという点にある。

自由がなさすぎる(規制がありすぎる)ことの問題と自由がありすぎる(規制がなさすぎる)ことの問題が挙げられているのであり、バランスの崩壊という点で共通している。どちらも欲求が過剰に押さえつけられたり、過剰に増大したりといった「欲求」の問題としても共通しており、またどちらも欲求不満の状態である。とくに「平等への熱意」が煽られることと関係してくる。

『社会的分業論』と『自殺論』のアノミーのニュアンスの違い

- (『社会的分業論』)不平等な規制: 社会的な不平等が、個人の欲求を不当に抑制し、社会不安や対立を引き起こす。不平等な規制を弱める、あるいは不平等を開放するような規制を強める必要がある。

- (『自殺論』)欲求の増大: 社会的な規範が弱まり、個人の欲求が過剰に増大し、無力感や絶望感に繋がり、自殺率の上昇を引き起こす。個人の欲求を適切に弱めるように、規制を強める必要がある。

・規範の重要性: 社会的な規範が、個人の欲求を適切にバランスよく制御し、社会の秩序を維持する。規制が強すぎても弱すぎても異常な形態が生じやすい。

「拘束的分業とならんで、アノミー的(無規制的)分業という分業の異常形態が指摘されているのである。これは、諸器官との関係が規制されていないことから生ずる。労働と資本の対立はこの例であるし、科学が細分化され、もはや一個の連帯的全体を形成していないという状態も、アノミーといえる。『自殺論』のアノミー状態は、『分業論』のアノミー概念とはニュアンスが異なる。『自殺論』のアノミーは、社会による規制作用が失われた結果として生ずる、欲求の無規制状態であった。とするならば、『自殺論』のアノミーは、『分業論』のアノミーにではなく、平等への信念との関係で語られた拘束的分業と関連があるのではないか。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,94p

「『当然他の地位を占めるべきだと信じているならば、現在の地位はかれを満足させることはできまい。したがって、それぞれの地位について、平均的な欲求水準が世人の感情によって規制されているだけでは、まだたりない。そのうえになお、もっと厳密な別の規制が、いろいろな地位が各個人にたいしてどのように開放されていなければならないかを定めていることが必要である(『自殺論』307p)。』この規制は、今日では、相続財産と才能に由来する不平等以外の生まれながらの不平等を認めないという観点からなされていると主張されているが、力点は、拘束的であることの指摘によりも、規制の方に映っているように思えるわれる。『自殺論』のアノミーは、平等の熱意が人々の欲求を煽ることの問題性を衝く概念にほかならない。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,96p

マルクスの疎外化とデュルケムのアノミーとの関連

デュルケムのアノミーとマルクスの疎外化は一定の共通性があると思われたので紹介しておく。社会学者のアンソニー・ギデンズが紹介する文章中に出てくるジョッキーは「青銅製のキノコ型弁」のみを61年間作りつづけてきた人物である。

旋盤の台に取り付け、切込みを入れるだけの作業だ。ある製品の部品の部品の部品、といったように分業が広がっていくと、自分が一体何を作っているか、何のために作っているか、わからないケースが出てくる。誰に売られていくかもわからず、その影響力をもてず、ただ収入のために仕事をしている状況である。

そうした状況ではマルクスの用語では「疎外化」が進み、デュルケムの状態では「アノミー状態」になりやすいといえる。現代社会で「本質的に充足感が得られる仕事」をできている人はどのくらいの割合いるのだろうか。

「我々のうち何人が、自分自身を丸ごとの全体として捉えているだろう。社会から振り当てられた役割を演じ、こみ入った相互作用の儀式とゲームの中をさまよいながら、偽りの自己をせっせと紡ぎ出しているのが我々の現実ではないだろうか」というモリス・バーマンの言葉とも関連してくる(一言で言えば「参加する意識」の希薄化である)。

「マルクスによれば、分業は、人間を労働から疎外していく。マルクスは、たんに労働だけでなく、資本主義的工業生活の全体的枠組みにたいしても、人々がいだく無関心なり敵意を、疎外と称した。マルクスの指摘によれば、伝統社会では、労働は多くの場合、心身を疲れさせるものだった──農民は、時として夜明けから夕暮れまでせっせと働かねばならなかった。しかしながら、農民はその労働が多くの知識と技能を必要としていたため、自分の労働を現実に管理していた。対照的に、多くの工業労働者は、製品を造るのに断片的に寄与するだけで、自分の仕事にたいする管理権をほとんどもっていない。また、工業労働者は、その製品が、どのような仕方で、誰に売られていくのかに関して何の影響力ももっていない。ジョッキーのような労働者にとって、労働は疎外されたもの、つまり、収入を得るためにしなければならないが、本質的に充足感が得られない課業のように思われている、とマルクス主義者は主張する。」

「社会学」、アンソンー・ギデンズ、而立書房、P736P

労働と資本の対立はアノミーか、拘束か

中島道男さんは労働と資本の対立例を「アノミー的分業」の中で挙げているが、大澤真幸さんの場合は「拘束的分業」の中で「階級闘争」として挙げている。

アノミーの定義が「分化した社会的諸機能が不統合にある状態」であり、階級闘争がその労働と資本という二つの機能の不統合状態であると考えれば、階級闘争はアノミー的分業にあてはまる。賃金労働者が自らの立ち位置を不平等に感じ、拘束的に感じているならば、拘束的分業にあてはまる。両者はかなり密接した概念であり、同時に成り立ちうるものなのかもしれない。

アノミー的分業と拘束的分業の共通点は、どちらも「平等への信念」が関係しているともとらえることができるかもしれない。すこし単純化して考えてみよう。

階級闘争は「平等への信念」と、その乖離した現実によって生じると考えることができる。では、恐慌などによる不安な状態や、職業の細分化による疎外感が主な要素である異常な分業形態は「平等への信念」とどのように関わっているのか。たとえば恐慌によって没落する人が多くなると、自分の地位に不満を抱き、平等への信念がより意識化されるようになる。職業の細分化によって「もっと意味のある仕事に本来自分はつくべきだ」と平等への信念がより意識化されるかもしれない。

とはいえ、拘束的分業はどちらかといえば労働と資本の対立のほうが具体例としては適切かもしれない。なぜなら、平等への熱意が無力感ではなく、ある種の活動的な力、希望へと変わっていくからである。適切な規制がないことよりも、適切ではない規制があること、その拘束的性質が重視されている気がする。

アノミー的分業の場合は適切な規制がないことが重視され、活動的な力というよりは無力感や不安に近いかもしれない。いずれにせよ共通しているのは「平等への熱意」であり、また「社会の不統合や機能不全、混沌」につながりうるとデュルケムが想定していた点である。

単純化しすぎているかもしれないが、参考程度に図にしてみた。単純な二分法ではなく、もっと複雑に組み合わさった異常な分業体系もありうる。

たとえば恐慌でマイナスな影響を受け、かつ細分化された職業につき、かつ階級闘争をしているケースがありうる。その場合はどうなのかなど、個別具体的に、社会的条件とセットで考えていく必要がある。

「拘束的分業とならんで、アノミー的(無規制的)分業という分業の異常形態が指摘されているのである。これは、諸器官との関係が規制されていないことから生ずる。労働と資本の対立はこの例であるし、科学が細分化され、もはや一個の連帯的全体を形成していないという状態も、アノミーといえる。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,94p

「アノミー的分業とは、恐慌のような無規制的常態になることです。十九世紀には、景気の波が細かく来て、小恐慌が頻繁に起こる。するといきなり契約違反が増えたり、取り付け騒ぎが起きたりする。これがアノミー的分業で、これが道徳的なレベルの低下に関係しているというのはわかりやすいでしょう。異常な分業にはもうひとつ、拘束的分業なるものがある。拘束的分業というのは、階級闘争のことで、デュルケームはこれを異常な分業の一形態として見なしているのです。労使間が対立し、いがみあっている常態は、道徳的な質の低下につながっている、というわけです。」

大澤真幸『社会学史』,242p「実証科学はまた、かつて意識下にあってひとびとに非合理的、盲目的影響力を行使した集合的諸力を、理性に透徹せしめるかぎりでぐすれて道徳的な営為なのである。理性に透徹しない盲目的強制力、また知的・道徳的優越によらない物理的強制力は、共同体(集合意識)の進歩に抵触する異常な社会関係に違いない。デュルケムは、力づくや富裕による強制を含む分業を、とくに『拘束的分業』と呼び、それは『高級種』社会の道徳的合意を脅かす反社会的なものであると力説する。人は自然状態である限り、体力をはじめ、土地、財産など多くの不平等に支配され、よって自由を実現する方途をもたなかった。だがもう一つ別の世界を創造して、自然の不条理で偶然的で無道徳的な諸特質を規制しはじめたときから、自由への道が開かれた。この世界こそ社会であった。平等と自由は実に社会的(共同体的)規制の産物なのである。」

「社会学のあゆみ」,90p

正常と異常の区別はいかにして可能か

労働と資本の対立を「異常」と分類するデュルケムに対して批判的な論者が多い。

たとえば大澤真幸さんは「正常な分業と異常な分業の区別は、概念的には微妙だ」と述べている。たとえばカール・マルクスは階級闘争を「正常(状態)」として見るのであり、デュルケムは「異常」として見ているという。「灰色の絵を見ながら、一方は『白い絵だよね?』と言い、他方は『いや、黒いんじゃない?』と言い合っているような状態」という上手い喩えを大澤さんは使っている。このたとえは現象学的で好きだ。

詳細は『自殺論』で扱うが、大澤さんは「自己本位的自殺」と「アノミー的自殺」の区別も微妙だと考えている。だからこそ、「拘束的分業」と「アノミー的分業」の区別も微妙になってくるのかもしれない。

こうした灰色のものを黒か白か見る、というのはカール・マンハイムでいうところのいわゆる「イデオロギー」に依拠していると言える。デュルケムの言葉で言えば集合意識(集合表象)である。

たとえば大村英昭さんは、正常/異常でデュルケムは分業を分類しているが、これは単なる観察を超えた価値判断ではないか、という論点を提示している。

労働と資本の対立に陥っている分業を異常な分業として分類しているが、これはいかなる判断に基づいて分類されたのか。こうした判断はその社会ごとの相対的な価値観に規定されて生じるものであり、そうしたものを超えたような、客観的な基準に基づいて正常/異常が事実判断できるわけではないというわけである。

デュルケムは「犯罪」に関しては、集合意識がそう規定する以外にはいかなる客観的内容によっても犯罪/非犯罪を規定できないと述べていたことを思い出してほしい。

これと同じように、労働と資本の対立もまた客観的内容によって正常/異常を規定できないのではないか、という話である。次の項目で扱う「幸福仮説」もこの話と関連する。

「先ほど少し話しましたが、デュルケームには『正常な分業』と『異常な分業』があります。概念的にはその区別は微妙だと言いました。デュルケームが異常な分業として念頭においているのは、階級対立、いや階級闘争です。しかし、階級闘争は社会的な分業の本体そのものだと解釈することもできる。実際、マルクスからすれば、資本主義社会は全体として階級闘争でできているわけです。だから、デュルケームにとって異常と見えているものが、マルクスにとっては正常(常態)として見えていることになる。しかし、両者はほとんどおなじものを指していることは間違いない。喩えるなら、灰色の絵を見ながら、一方は「白い絵だよね?」と言い、他方は『いや、黒いんじゃない?』と言い合っているような状態です。」

大澤真幸『社会学史』,247p「さらに『社会分業論』の終りちかく、労働と資本の対立(これも本来は機能の専門分化つまり分業である)が、連帯どころかより激烈な闘争に至っている状況を、『アノミー的』『拘束的』いずれの異常形態としても論じている。この《正常-異常》の弁別、これも単なる観察を超えたもうひとつの評価である。」

「社会学のあゆみ」,91p

近代化の弊害への対策としての中間集団

デュルケムの近代社会に対する危機意識

最後に、デュルケムが発見した「危機意識(問題)」とその「解決方法」について整理していく。この内容は『社会分業論』以外の内容を含むものである。

(1)デュルケムの危機意識

危機意識として、デュルケムは「近代社会の弊害」を考えていた。ざっくいえば「絆(連帯、統合、紐帯)の崩壊」であり、より具体的に言えば分業の発展によってアノミーやエゴイズムといった「異常」が生じているということである。

「機械的連帯の社会は、互いの類似に基づいて単純につながっているだけだから、問題は生じにくい。しかし、有機的連帯の社会はつねに解体の危機と隣接している。うまく連帯しているように見えても、一皮むくとすぐに壊れてしまう。社会が分業によって連帯し、道徳的なクオリティが高まるという筋で考えたいわけですが、一歩間違えるとすぐに崩れそうなのが近代社会なのです。分業がときに異常な形態に入るということは、分業社会に見合った道徳が未完成だということを示しているというのが、デュルケームの考えです。」

大澤真幸『社会学史』,242p

幸福仮説とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

幸福仮説:人間は、近代化すると豊かになって幸せになるという仮説

デュルケムは、分業社会に「道徳」のポジティブな機能を見出したのと同時に、その機能が不十分であることを見出した。その不十分さが人々を幸福ではなく、不幸へともたらしていると考えた。その結果、近代化すると幸せではなくより不幸になってしまっているとデュルケムは反証する。

目に見える形=外在的事実(集合表象)としては自殺率の増加が考えられている。デュルケムによれば人々が「幸せ」かどうかはよくわからないが、不幸であるかどうかは自殺という行為によってわかるものであるとした。そして、自殺率の増大は不幸の増大の証であると考えた。

分業の発展はアノミーやエゴイズムを生み出し、自殺率を増加させるから望ましくないという論理になる。これらの「異常」を緩和させるような仕組み(社会の再編成)が必要である。

キーワード:幸福仮説

「そのモチーフを言っておくと、こうなるでしょう。多くの人が十分に吟味することなく信じている常識に、『人間は、近代化すると豊かになって幸せになる』、つまり近代化は人間の降伏を増進(あるいは実現)するという幸福仮説があります。しかし、その仮説は本当だろうか?『自殺論』は、この仮説を退けることをひとつのもくてきとしていたのではないか(日本の社会学者の富永健一さんはそう解釈しています。)。」

大澤真幸『社会学史』,226p「しかし、人間が幸福か不幸かどうかを判断するのは難しい。『幸福』を口にするからといって、その人が幸福とは限りません。そこで、デュルケームは、自殺をメルクマールにしてみました。自殺する人は自分を不幸だと感じているということが前提になります。この前提が成り立つなら、自殺の頻度を尺度にして、幸福仮説が当たっているのかどうかを見ることができる。これが背後にあるモチーフです。」

大澤真幸『社会学史』,227p「『社会分業論』のなかでデュルケムは早くも、事実の観察から超越して、現状に対する一つの評価をはっきりと下している。社会の進歩と幸福の増大とがむしろ逆比関係にあると明言しているからである。自殺率はそれぞれの平均的不幸を測定できる唯一の指標であるとかれは言う。ところでこの悲しむべき自殺は文明社会の風土病の観がある。同じ文明社会の中ですら、『人口の各層はその文明度に比例した自殺数をもつ』。自由業にもっとも多く、農業にもっとも少ない。この自殺と文明の併存は『進歩がわれわれの幸福を著しく増大させるものではないことを証明するに十分である。なぜなら、かつてみたこともないエネルギーと速度でもって分業が発達しているまさにこの時点において、われわれの幸福は減少し、しかも容易ならぬ度合いで減少しているからである。』」

「社会学のあゆみ」,90p

第三の仕組み、解決策

デュルケムの危機意識の根底にあるものは「道徳的な人間の結びつき(連帯)のベースにあるものはなにか」という問題関心である。

- 分業(『社会分業論』)。分業が道徳的、社会的な連帯を生み出す。分業が道徳性を高めて連帯を維持する。

- 宗教(『宗教生活の原初的形態』)。宗教が道徳性を高めて連帯を維持する。

- 分業と宗教は機能的に等価である。近代社会では宗教の力が弱まっており、またその力を強めることは難しい。ウェーバーは宗教的なものが抜け落ちた近代化を「脱魔術化」とも述べている。かといって、分業だけでは連帯を維持することが難しい。これらの共通する「連帯の力」を生み出すような仕組みが、分業社会と合致する形で必要になる。

- 機能的に等価な、あるいは相補的な第三の仕組みを考える必要があり、デュルケムはその一つとして中間集団(社団)を考えていた。中間集団とは職業団体や同業組合を指している。

中間集団の一つである同業組合(いわゆるギルド。同じ職業や業種の職人や商人が結束し、相互扶助、品質管理、独占的地位の維持を目的とした自治的な団体)は、フランス革命の際にル・シャプリエ法によって禁止されたという。個人の自由競争が重視されたからである。

デュルケムによればこうした法は早急すぎているという。急激に中間団体が消失すると、個人が孤立し、社会秩序が不安定になるからである。

「社会がその性格を変化させていくときには、ほとんど目に見えないくらい緩慢な、継続的な変化のみちをたどる」とデュルケムは考えており、長年築き上げられてきたものを急激に解体することはひとつの危機であるという。

もっと適切な解体のあり方、あるいは再編が望ましいと考えていたのだろう。

中世において個人を著しく規定ないし縛っていた中間団体をそのままな形で近代に取り入れることができるとは思っておらず、デュルケムは「新しい形の再編成」を主張した。

抽象的に言えば個人を縛りすぎない、個性を消しすぎない、中庸的なバランス感覚に基づいた、適切な、道徳個人主義的な中間団体を模索していたのだろう。デュルケムは政治論においても、中間団体が政治組織の基盤であり、国家への拮抗力としても考えている。また、中間団体の再編成は適切な道徳や連帯の基盤となるとも考えられている。

「例えば、デュルケームが『道徳』=関係性の再生で重視したのは社団(corporation)、現代の言い方でいえば、個人と社会の間にある中間団体である。実はこれはデュルケームの独創ではない。教権派もまた中間団体の再建を主張していた(高村、伊達)。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,67p「では道徳的理想としての自由や平等はどうして具体化されうるか。個人の自由や平等を実現するのに国家がはたした重要な意義をデュルケムはよく認識していた。中世の局所的諸集団のなに埋没していた個人の人格は、国家に所属することによってはじめて解放された。だが国家は個人の実生活を規律するにはあまりに遠い存在であった。とくに職業生活の場が、あの転倒した知性のおかげで無規制のまま放置されているため、国家と個人の間に、大きな道徳的真空が生じている。この間隙にアノミーやエゴイズムの潮流がうずまいている。とすれば、中世にあって、ひとびとの実生活を規制した同業組合や職業団体を、新しい条件のもとで再建することで、職業道徳を体現する二次的集団の再編成こそデュルケムが期待した治療策であった。」

「社会学のあゆみ」,101p「やや奇妙な表現ですが、『分業から宗教へ』という言い方をしておきます。……ずっと持続している主題は、社会の連帯、あるいは連帯の基礎になる道徳ということです。道徳や連帯の科学を創り出すというのが彼の狙いだったのです。では、道徳的な人間の結びつきのベースにあるのは何か。」

大澤真幸『社会学史』,239-240p「分業のうちに見出そうとしていたものを、宗教の水準でとらえ直す。それが1912年の『宗教生活の原初的形態』という本です。」

大澤真幸『社会学史』,243p「デュルケームはこう論じています。『宗教的思考が表明している実在は社会である』。極論してしまえば、宗教と社会は同一視できる、と言っているわけです。分業こそが社会である、と言えば、ある意味で当たり前でしょう。ところで、デュルケームの観点から捉えると、分業と宗教は機能的な等価物です。どちらも、連帯をもたらしているのですから。そう考えると、『宗教=社会』というアイデアも、それほど奇抜なものではないことがわかってきます。」

大澤真幸『社会学史』,245p

道徳の科学としての社会学

中間集団という社会の再編成だけではなく、そもそもそうした社会問題を意識する力の育成、つまり「社会学の設立とその普及」にもデュルケムは力を入れている。実際、デュルケムは「社会学者」としてはじめて大学に教授として社会学の授業を行ったはじめての人物である。

デュルケムが目指していた学問は「道徳の科学」とも呼ばれる。

(1)類似にもとづく共同感情をデュルケムは「集合意識」と呼んでいる。集合意識は機械的連帯が優勢な環節社会では、より特殊的、具体的、非個性的、同質的な意識となる。

(2)人口が増えたり流動性が高まるにつれて、徐々に具体的な集合意識よりも広い空間領域をカバーする必要が出てくる。

例えば時間意識もまた、牛時計や水時計といった具体的な時計ではなく、共通の、より抽象的な時計が出てくるのもその一例と言えるのだろう。隣の同じような村だけではなく、遠くのよく知らない村や国とも交渉したり接触する必要が出てくる。日本がアメリカに開国を迫られたとき、より広い意識をもつ必要性が生じたことを考えればわかりやすい。

こうして集合意識は一般性や抽象性を高め、集合意識を人々は意識しにくくなっていく(なくなるのではなく、意識できなくなっていく)。

(3)デュルケムは人々が抽象的な集合意識を意識するためには「知性の協力」が必要になるという。

知性とはすなわち科学であり、そしてそのひとつが社会学であるという点が重要になる。また、科学は「意思の自律性」という道徳のひとつを生み出すものとして重視されている。選択肢や、選択を促すその諸条件を自覚し、意思をもって選択する力とも言えるかもしれない。

集合意識が人々を直接的に支配しなくなった分、人々はより自由に、より個性的に、より人格を確立していき、ときには社会や集合意識を軽視しすぎてエゴイズムやアノミーへと陥ってしまう。社会への愛着が、社会へ参加する意識が過剰に欠如すると、人々は憂鬱になり、自殺する可能性が高くなってしまう。

こうした集合意識の軽視や無意識化を、重視や意識化の方向へと促すことが科学の役割であるというわけだ。また、何が正常で異常かといったある種の価値判断の領域にもデュルケムは踏み込んでおり、それらも含めて科学の役割(任務、使命)であるという。

我々が社会に愛着をもてない理由のひとつに、そもそも社会や社会とのつながりを「意識」しにくいとデュルケムは考えているのである。

「破れ目」の話でみたように、人は失った時にはじめてそこにあったものに気づくことがある。恋人を失って2人の関係の大事さに気づくこととも似ている。しかし失ってしまった段階で取り戻そうとすると無力感に襲われることもある。例えば日本は平和だからこそ、それゆえに、社会との繋がりを意識しにくく、自殺率が他の国よりも圧倒的に高いのかもしれない。

大事な物を失う前にしっかりと社会を意識し、社会との繋がりを意識的に維持していく必要がある。戦争や災害などの有事が起きなければ連帯感が生じないような社会は不安定である。

「社会的事実」を分析することは社会学の役割であり、その分析を通して人々に社会を意識させ、道徳、連帯、絆を生み出していくことにも繋がる。この道徳を生み出す、あるいは意識させるからこそ社会学が道徳の科学とも呼びうるものなのである。

「さて、抑止法が表示する機械的連帯が支配的なのは、類似による融合のゆえに成員間に共通な信念および感情が抱かれているような社会であった。この類似にもとづく共同感情をデュルケムは『集合意識』と呼ぶ。ところで未分化な共同社会では、その狭小で具体的な集合意識が、『反射運動にも似た必然性でもって、ひとびとの思惟や行動を支配した』。個人意識による選択の余地はほとんど残されていない。たが社会の容積や密度が増し、『社会的諸環節』が消え去っていくにつれ、集合意識よりも広い空間領域をカバーするために、個々の地域を離れて一般性・抽象性を帯びた内容になる。集合意識が抽象的になるほど、『知性の協力なしには』具体的諸事実に迫ることができなくなって、その直接的強制力を次第に失っていく。こうして個人の自由が拡大する。」

「社会学のあゆみ」,84pキーワード:意思の自律性

「さらに、合理的道徳のうちでのみ正当な地位を占める第三の要素として、意思の自律性があげられている。これは、カントの自律性概念の批判をとおして、道徳を理解する知性だととらえられた。デュルケムによれば、自然界においてと同様、道徳界においても、自律性は科学によって生み出されるのである。道徳の科学が要請される所以にほかならない。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,70p

キーワード:社会学

「制度に頼らずに、常識を手放す思考を展開し、社会を社会で説明するしかなかった。その、まさに個人的な力業によって、社会学は制度化され、その制度の上の社会学自身を懐疑することも可能になった。彼の最大の貢献はそこにある。『常識をうまく手放す』という考え方や、社会で社会を説明する、すなわち『社会が社会をつくる』というとらえ方を始めたわけではない。そうした考え方やとらえ方を高等教育機関や研究機関のなかに専門分野として定着させ、制度的に保持する途を開いた。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,116p

バランサーとしての社会学者

いわば社会学者は個人と社会をつなぐもの、そのバランスを調律するものとしてのバランサーないしイコライザーであるのかもしれない。私はこの平衡を保つものというアイデアが好きだ。

最後に、マックス・ウェーバーの言葉と、デュルケムの言葉を併せて引用して終わりたい。

「『マックス・ウェーバーさん。あなたが拠りどころにしておられる究極の価値は一体何ですか。』

ウェーバーはいきなりこう単刀直入に訊かれて、ちょっと面喰らった様子であったが、それでも動ずることもなく、つぎのように答えた。

『わたしを動かす究極の価値などありません。』

『では、一体あなたはどうして生きてゆけるのですか。』

思わず私は声を高めた。するとかれは微笑みながら、こう答えた。

ひとつ、こういう光景を想い浮かべてみてください。わたしの書斎の天井には、ヴァイオリンや笛、太鼓、クラリネット、ハーブなど、いろんな楽器がつるされています。あるときにはある楽器が、別のときには別の楽器が、音をかなでます。ヴァイオリンの音色がひびくとしましょう。それは私にとっては宗教的価値を感じとります。それからトランペットがひびきわたります。それはわたしにとっては自由の価値を意味します。そして笛とドラムの音、これはわたしに祖国の価値をよびさまします。

トロンボーンはさまざまな共同社会の価値や連帯の感情をよびおこします。ときどきこれらの楽器は不協和音を出すことがあります。それをうまく調和させ、そこから一つのメロディーを生み出せる人は、ただ天分のある人だけ、つまり預言者や政治家、芸術家など、多少ともカリスマにめぐまれた人だけなのです。わたしは教師であり、ですからまた認識を人々の使いものにできるよう調律する仕事にたずさわっております。私の楽器は書棚にしまってあります。ところがこの楽器は『音』を出しません。この楽器をつかって、いきいきとしたメロディーをかなでることはできないのです。」

こちらはデュルケムの引用である。

「同時代人を統治することよりもむしろ彼らが自らの観念と自らの感情のうちに自分自身を見いだすよう努力すること」(『社会科学と行動』221p)

ウェーバーやデュルケムは政治家というよりも教育者や助言者としての立場から社会を考えていたのだろう。

最後にもうひとつだけ私が好きなウェーバーの言葉を引用して終わりたい。

「われわれの認識手段が──絶対の観点からすれば──いかに取るに足らない価値しかもたず、いかに弱点だらけのものであるかを弁えるすべを心得、またそのことを日頃つねに自分に言い聞かせている者は、物事というものは必ずわれわれの経験をはみ出すものであり、それを捉えようとする理論はつねに誤謬を犯す可能性があるということを思い知らされたとしても、だからといって認識への努力そのものを放棄しようとは夢にも思わないでしょう。……君がいま初めて自分に提起されたこの課題をどう解くか、それはもっぱら君自身の問題であり、君の良心と君の知性、君の心が責任を負うべき事柄です。」

参考文献リスト

今回の主な文献

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

・奥村隆「ジンメルのアンビヴァレンツ」(2008)(URL)

・奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置――デュルケーム宗教社会学の動学化のために――」(1997)[URL]

米川茂信「アノミーの規範分析: デュルケム・アノミー概念のマートン・アノミー概念における継受と展開」(1983)[URL]

村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(2008)[URL]

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」(2005)[URL]

江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(2006)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。