- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

- 2025/1/30

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

Contents

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説(今回の記事)

【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説

【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説

【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?

前置き

デュルケムを再度扱う理由は、最初期の動画のボリュームの薄さを補完するためである(詳細な理由は前々回の基礎社会学第三十六で扱っている)。

第一回は『社会分業論』、第二回は『社会学的方法の規準』、第三回は『自殺論』、第四回は『宗教生活の原初的形態』の著作を主に取り扱う(時系列順)。今回は第三回目である。

『自殺論』の目的と時代背景

『自殺論』の主な目的

「社会学的方法を具体的に、実践を見せることによって理解してもらうこと」であり、「社会学の可能性とその独自性をアピールすること」であると解釈できる。

前回の動画で扱ったように、『社会学的方法の規準』は当時の人々にあまり理解されなかったようだ。

例えば「社会を物のように扱う」という基準が、「社会は物である」という誤った解釈を受けたり、そもそも「全体は要素に還元できない創発的な現象である」という全体論的アプローチ(社会学主義)自体が理解されなかったそうだ。当時の社会では(現代もかもしれないが)デカルト的な原子論的アプローチ、単純な合理主義が主流であり、全体は個々の単純で判明な要素に還元できると考えられ、信じられていた。社会は個人の単なる総和にすぎないというわけである。

当時の人々にとって『社会学的方法の規準』は抽象的な話が多く、思弁的に見えたのかもしれない。

そこで、デュルケムは自殺という具体的な社会事象にピントを合わせていく。自殺という「社会的事実」をどのように社会学的手法を用いて、物を扱うように客観的に、合理的に、実証的に理解することができるか、そこにどんなメリットがあるか(社会の改善)を明らかにしていく。

・キーワード:『自殺論』の目的

「『自殺論』がなそうとしたのは、デュルケム社会学の根本命題である『社会的事実の客観的実在性』ということの具体的証明である。この主張は、デュルケム社会学のマニフェストである『社会学的方法の基準』においてすでになされている。しかし、これは容易に理解してもらえなかった(『社会学的方法の基準』「第二版序文」)。そこで、当時注目を集めていた自殺というテーマをとおして、社会学の可能性を改めてアピールしようとしたのが『自殺論』である、とひとまずいうことができよう。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,33p

社会的背景

なぜ「自殺」というテーマが選ばれたのだろうか。一九世紀は自殺が増え始めた時代であり、社会問題になっていたという。それゆえに「自殺」という現象を扱うことは社会学を人々に知ってもらうために良い題材だったといえる。

社会学者の富永健一さんはデュルケムは「人間は、近代化すると豊かになって幸せになる」という幸福仮説を斥けることが『自殺論』の目的の一つであると解釈している。

第一回の動画で扱ったように、社会的事実は内在的事実の側面が大きくなればなるほど、目に見えなくなる。

「社会における絆」が目に見えないように、「ある個人が幸せかどうか」も直接には目に見えない。他人からしていかに幸せに見えようと、あるいは本人が幸せだと言おうと、そうであるとは限らないからだ。

個人の内面や評価といった主観的な指標ではなく、より客観的な指標としてデュルケムは「自殺率(自殺の頻度)」を選んだ。

自殺という行為は比較的、目に見えやすい。デュルケムは自殺をした人間は不幸であったと仮定し、もし自殺率が高いならばその社会はその分不幸であると考えていく。そして、近代化した社会において自殺率が増加するなら、幸福仮説は反証されると考えていくわけである。そこから、なぜ自殺率が増加するのか、その社会的な原因はなにかとデュルケムは考えを進めていったのである。

・キーワード:社会問題

「自殺は一八世紀以来議論されてきたテーマであり、一九世紀にはいるとその増加が社会問題となっていた。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,28pキーワード:幸福仮説

「そのモチーフを言っておくと、こうなるでしょう。多くの人が十分に吟味することなく信じている常識に、『人間は、近代化すると豊かになって幸せになる』、つまり近代化は人間の降伏を増進(あるいは実現)するという幸福仮説があります。しかし、その仮説は本当だろうか?『自殺論』は、この仮説を退けることをひとつのもくてきとしていたのではないか(日本の社会学者の富永健一さんはそう解釈しています。)。」

大澤真幸『社会学史』,226p「しかし、人間が幸福か不幸かどうかを判断するのは難しい。『幸福』を口にするからといって、その人が幸福とは限りません。そこで、デュルケームは、自殺をメルクマールにしてみました。自殺する人は自分を不幸だと感じているということが前提になります。この前提が成り立つなら、自殺の頻度を尺度にして、幸福仮説が当たっているのかどうかを見ることができる。これが背後にあるモチーフです。」

大澤真幸『社会学史』,227p

学問的背景

デュルケム以前にも自殺は研究の対象とされていた。心理学的なアプローチだけではなく、統計を用いたアプローチもすでに行われていたという。

統計の話は後に置いておこう。当時の心理学的なアプローチとはいったいどういうものか。

心理学では自殺は個人的な行為であり、自殺者をひとりひとりの内面を見ていって、どうにかしてその原因を究明しようというアプローチをとる。

例えば絶望感、衝動性、トラウマなどの要因を個別に明らかにしていく。失恋が絶望感を生み、それが自殺へと至らせたというような説明方法をとる。うつ病などの精神疾患と結びつけられ、医学的な精神病理学の文脈でも理解されていたそうだ。いずれにせよ社会的な要因ではなく個人的な要因が重視されていた。

キーワード:心理学的アプローチ

「デュルケムは、自殺を個々バラバラに見ないで、ある社会で一定期間に起こる自殺をまとめて見ようという提案をする。自殺率の研究ということである。これは、自殺者ひとりひとりの内面をていねいに腑分けしていこうとする常識を逆なでするような議論に映ったことであろう。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,29p

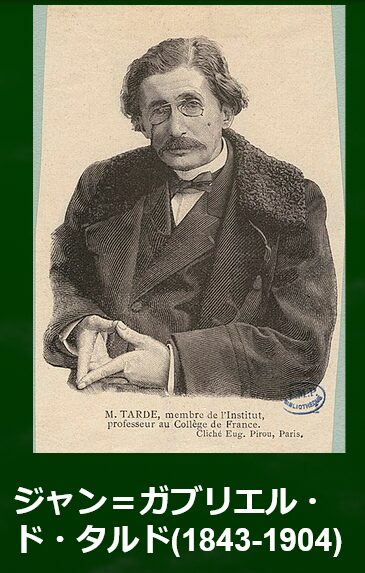

【コラム】タルドの「模倣の法則」に対する批判

ガブリエル・タルドによる「模倣の法則」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

デュルケムの同世代にはガブリエル・タルドというフランスの社会学者がいた。「模倣の社会学」を展開していた人物であり、デュルケムの『自殺論』の協力者でもあるという。

実際に、序文でタルドへの謝辞が述べられている。タルドは司法省の統計課長であり、資料を提供してもらっていたらしい。

『自殺論』の中では直接的に名指しはされていないものの、タルド的な考え方への批判をデュルケムは行っている。

たとえば社会学者のベナールは『自殺論』は「タルドを標的とし、その大半は反タルドの本である」とまで解釈している。では、なぜタルドを批判しなければならなかったのか。

タルドの「模倣の社会学」で重要な概念は「模倣の法則」である。

キーワード:タルドによる協力

「デュルケムの『自殺―社会学的研究』〔以下『自殺論』〕は一八九七年に出版された。『模倣の法則』の七年後であるが、その序文の末尾にはモースとタルドへの謝辞が記されていた。「〔表作成のために〕モース氏は、年齢、性、法律上の身分、子供の有無の別に分けるため二万六千人の自殺者の記録をしらべなければならなかった。このたいへんな仕事を、かれは一人でやってくれた。/それらの表は、年間報告には載らない司法省所有の資料からつくられた。資料を自由に使うことができたのは、同省統計課長タルド氏の非常なご厚意によるものである。同氏に深く感謝の意を表したい。」(『自殺論』中公文庫一五―一六頁)」

合田 正人「西田幾多郎と「模倣」の問題 タルドへの小さな言及の波紋」(2018),59p

キーワード:ベナールによる解釈

「ベナールは、『自殺論』は「タルドを標的とし、その大半は反タルドの本である」としている。夏刈康男によれば、「デュルケムは、この観念の否定を介して心理学的社会学の不当性を明らかにし、彼の説く社会学の有効性を」示そうとしたのだという(夏刈2008,p.65)。高橋祥友は「19世紀末にフランスの社会学者デュルケームはその著書『自殺論』の中で一章すべてを使って、自殺と模倣の影響について考察した。しかし、両者の間には明らかな因果関係がないと結論を下した。近代の自殺学において、デュルケームの影響があまりにも大きかったために、彼の下した結論はこの種の研究を大幅に遅らせてしまったといっても過言ではない」という(高橋1998,p.155―156)。」

阪本俊生「デュルケムの自殺論と現代日本の自殺 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」,10p

模倣の法則(仏:lois de l’imitation):人々の行動や思考が他者の行動や考えを模倣することで広がるとする法則のこと。タルドは社会結合の原理を模倣に求めている。

タルドは現象を反復、対立、適合という3つの様態で分析する。

反復とは「一つの要素の正確な再生産」であり、模倣にあたる。適合とは「異なる要素同士が幸福な干渉を引き起こすことで新たなものが創造されること」であり、発明に当たる。

タルドは発明は天才によってのみ可能であり、天才とは「最高度の偶然事」であるとみなしている。

要するに、「社会的なものは天才によって発明され、その発明が模倣されることによって広がったものだと説明される」わけである。発明が模倣を通して広がり、その模倣的な諸行動の総和が社会的なものとして説明されていくことになる。模倣が集団全体に広がることによって社会的な習慣や行動、規範が形成される。

タルド的な考えからすると、自殺という社会的な現象も「模倣」によって生じたものであるということになる。個人の「心理」にタルドは重きを置いており、ミクロな視線や方法をとっている。

タルドは自らの学問を社会心理学とも名乗っている。重要なのは個人の心理的要因であり、その連鎖及び感染の全体が社会的現象であるということになる。

自殺をしないという状態がある集団の間で模倣されていたが、ある日突然、ある個人Aが自殺をするとする(これを発明や適合としていいかはわからない。他の集団からの模倣かもしれない。)。

個人Aの自殺は個人Bへ、個人Bから個人Cへと広がっていき、ある地域全体で「感染」し、社会全体の自殺の傾向を構成するに至ったというように自殺という社会的な現象を模倣の連鎖によって説明していくわけである。

キーワード:模倣の法則

「社会を発明の模倣によって拡充する現象と捉え、社会現象を発明と模倣の心理的事実で説明した。社会学を社会心理学とする点で社会関係論の先駆的概念である。」

「社会学小辞典」,595p

「またタルドによれば、現象は、反復répétiton、対立opposition、適合adaptationという三つの様態において分析されなければならない。反復とは、一つの要素の正確な再生産であり、認識の基礎をなすものである。対立とは、二つの要素が、衝突したり、リズムのように継起的に現れてきたりすることである。適合は、異なる要素同士が「幸福な干渉」(LI:86=57)を引き起こすことで新たなものが創造されることである(Tarde[1898]1999)。この反復-対立-適合は、ヘーゲルの弁証法およびダーウィンの進化論からの影響と不満に由来し7、それらを独自に推し進める「差異と反復の弁証法」(Deleuze[1969]2007:456)として、タルドの議論の基本的な枠組みとなっている。この枠組みは、分析対象がそのはじめから多数のさまざまな差異をもつ要素から構成されており、常に変化し続けているという前提を引き受け、要素の多数多様性とその動的変化を分析するために用いられている。間精神的な作用も、この枠組みのなかで論じられている。間精神的な作用(1898年においては社会的な現象とされている)の分においては、物理的な現象あるいは反復は「模倣」として、対立は模倣された信念と欲望同士の「闘争」として、適合は新たなものの「発明」として現れるとされる(Tarde[1898]1999)。」

中倉智徳「ガブリエル・タルドの『経済心理学』における労働概念について」,228p

デュルケムが行ったタルドへの批判

デュルケムはタルドに対してなぜ批判を行ったのか。

第一に、動機として考えられるのが「心理学と社会学の違いを強調するため」である。

個人の心理的要因に偏重して自殺という社会的現象がもし説明されてしまえば、心理学でも社会的現象が扱えることになってしまい、社会学独自のアプローチを強調できなくなってしまう。

第二に、そもそも模倣で自殺を説明できないとデュルケムは考えていたからである。

「模倣」は自殺を決定づける根本的な要因ではなく、自殺率などの社会的事実を明らかにするような要因でもないとデュルケムは考えている。

デュルケムはタルドの「模倣」が曖昧に使われていることを批判している。

デュルケムの解釈によると、タルドは発明と模倣の2つに大きく人間の表象や行動を分けているという。しかし、発明ではないものを模倣とみなすのなら、人間の事象のほとんどが模倣となり、模倣の意味は広すぎてほとんど未規定なものとなってしまうという。

曖昧に、広い意味で用いられている「模倣」という概念では自殺を説明することができないというわけである。

たしかに、天才の独自の発明というような事態は社会においてそう多くはない。ニュートンのような天才の発想を発明とみなし、それらが社会全体へと広がっていくようなケースを考えた場合、われわれのほとんどは単なる模倣にすぎず発明とは言えない。これは「創造」を社会的な独自性から捉えた場合に、ほとんどのケースが模倣に分類されうるという事態にも似ているのかもしれない。

タルドは「模倣」という一つの言葉で3つの区別されるべき事態を曖昧に用いているとデュルケムは批判している。

その三つとは、「(1)共通に感じること、(2)世論の権威に従うこと、(3)他者たちの行ったことを自動的に反復すること」である。

(1)は「再現」を欠いていて、(2)は規範への服従という論理的帰結であり、模倣ではないという。

デュルケムは模倣を「他者たちの行ったことを自動的に反復すること」であると定義し、もしこの定義通りならば自殺の本質を模倣に求めることは不可能であるという。自殺は反射やオウム返しのように単純に生じるような事態ではないというわけである。

「模倣」だけではなく「感染」も同様に自殺を説明できるような観念ではないという。

ただし、デュルケムは「自殺が模倣されやすいことを否定しているわけではない」という点がポイントになる。

実際に、「自殺ほど模倣の作用が容易におよぶような事実もない」とまで述べているそうだ。個人Aの自殺が個人Bに模倣的に影響を与えうることは認めている。

デュルケムは先ほど定義した「自動的反復」という意味合いの模倣を前提とした場合でも、それが自殺の心理的要因になるケースがあると述べている。

ただし、この場合の心理的要因とは個人に還元できるような要素であり、こうした要素がたまたま要因になるようなことがあったとしても、それが社会全体に広がるようなことはないとデュルケムは考えている。

また、デュルケムは「自殺は個人的条件にではなく社会的条件に依存している」ことを強く主張している。

つまり、自殺に心理的要因がまったくないわけではないが、それらが実際に広がっていくかどうかは社会的要因が強く関係しているというわけである。

デュルケムにとって統計は「世論の諸潮流と分離しがたく結びついている個人的諸事情を捨象して世論の諸潮流だけを取り出す手段」であり、個人的、心理的、特殊的な要因は省いても分析にはたいした影響をもたないというわけである。

デュルケムはある特定の個人がなぜ自殺をしたのかを中心に分析したいわけではない。自殺を導くような集合的な力、意識、流れとは一体なにかを分析したいのである。

キーワード:「模倣」という言葉の曖昧性

「しかし、『自殺論』第三篇ではタルドによる統計的事実の作為的な歪曲が指摘されており、また、同書第一篇第四章「模倣」では、曖昧きわまりない「模倣」という概念をもって自殺の要因となす立場が斥けられている。「発明」ならざるものを「模倣」とみなすなら、人間的事象のほとんどすべては「模倣」となり、そのため「模倣」は未規定なものになってしまう。また、総じて私たちは三つの事態を然るべく区別せずに「模倣」の一語で指し示している。三つの事態とは、「共通に感じること、世論の権威に従うこと、他者たちの行ったことを自動的に反復すること」(Lesuicide,EditionélectroniqueréaliséeparJean-MarieTremblay,2002,p.88.以下Sと略記)である。第一のものは様々な集会での集団的高揚の際に見られるものだが、そもそも「模倣」に不可欠な「再現」を欠いている。第二のものは、規範や範例や慣習への何らかの仕方での同意と服従の論理的帰結であって、この帰結がいかに多様なものであっても、この遵守を「模倣」とみなすことはできない。デュルケムにとって「模倣」という語が指示しているのは第三の事例だけである。つまり、他者によって先立ってなされたある行為が直接の前件であり、鸚鵡返しと言われるように、その行為と再現される行為との間に何ら知的操作が介入しない、そのような連繋だけが「模倣」と呼ばれるべきなのである。自殺の本質をこのような「自動的反復」に求めることは不可能である。したがって、「模倣」は、ひいては「感染」なるものも、それをもって「自殺」を説明できるような観念では決してありえないのだ。」

合田 正人「西田幾多郎と「模倣」の問題 タルドへの小さな言及の波紋」(2018),61pキーワード:心理学的要因、相互的模倣

「そもそもデュルケムは「模倣」を「いかなる社会的絆によっても結合されない個人のあいだに生じうる純粋に心理学的な現象」とみなしているのだから、自殺の社会的要因から「模倣」が脱落してしまうのはあまりにも当然のことであった。ただ、ここで問題なのは、「模倣」を自殺の要因から排除可能なようにあらかじめ定義したデュルケムがそこに次のような一節を付け足していることではないだろうか。

『自殺の心理的一要因として模倣を考える権利を偶々持つようなことがあるとしても、それはやはり模倣をこのように定義するという条件でのことである。

実際、相互的模倣(imitationréciproque)と呼ばれたものは優れて社会的な現象である。なぜなら、それは共同的感情の共同的練成であるからだ。同様に、様々な作法や伝統の再現も社会的諸原因の帰結である。なぜなら、この再現は、集合的信念や実践が集合的であるというだけで帯びる強制的性格や特別な威信(prestige)に起因するからだ。だから、これらの道のいずれかを通って自殺が伝播していくに応じて、自殺は個人的条件にではなく社会的条件に依存しているということを認めうるだろう。』(『自殺論』,p.90)「このように」という表現は、厳密な意味での「模倣」の定義と先にみなされた「自動的反復として」と解されるべきであろう。このような「模倣」が自殺の要因とみなさる可能性が皆無かというとそうではない、とデュルケムは言っているのだが、興味深いのはそれに続く箇所ではないだろうか。

なぜかというと、デュルケムはほかでもないタルドの『模倣の法則』の語彙を借用して、「模倣」は、それが「相互的模倣」でありうるなら―そして実際にタルドによるとそうでありうるのだが―自殺の社会的要因であることをみずから認めているからだ。」

合田 正人「西田幾多郎と「模倣」の問題 タルドへの小さな言及の波紋」(2018),61p

キーワード:自殺は潮流をつくるような力をもたない

「ただ、デュルケムは自殺が模倣されやすいことを否定しているわけではない。『自殺論』でも、自殺が連鎖した事例をいくつも紹介しており、また「自殺ほど模倣の作用が容易におよぶような事実もない」(Durkheim1897,訳p.139)ともいっている。だがそれでも、かれは模倣が各社会における自殺率に影響をおよぼす要因になるとは考えない。つまり模倣のように見える自殺も、もとから自殺傾向をもつ人びとの行動の最終的な引き金にはなっても、社会全体の自殺傾向それ自体を高める要因ではない、といったところであろう。したがって、自殺の連鎖も模倣というよりは、共通の社会環境要因が影響している可能性がある。だからそれは全体としての自殺率には、あまり影響しないのである。デュルケムの見方にとって重要なのは、自殺をもたらす社会的傾向、いわゆる「自殺潮流」を形成する社会環境の変化の方である。」

阪本俊生「デュルケムの自殺論と現代日本の自殺 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」,10p

相互的模倣について

デュルケムはタルドの「相互的模倣」という概念を「社会的な現象」であると認めており、共同的感情の共同的練成であるとも表現している。

相互的模倣は社会全体の相互作用を通じて形作られるため、単なる個人心理では説明できない社会現象であるということである。この場合、単なる「模倣」と「相互的模倣」は区別されることになるのだろう。

相互的模倣の場合は個人の行動が互いに影響し合い、新たな社会規範や価値観が形成されるようなニュアンスである。

集合的沸騰に似たような概念かもしれない。いずれにせよ、相手が右頬を触っていたから、自分も反射的に右頬を触ってしまうような心理的、自動的反復とは区別される。

阪本俊生さんが上手い比喩を用いていた。「山火事の頻度を高めるのは火の不始末や落雷といった個別の要因ではなく、それらを山火事へと発展させる(例えば、木が燃えやすい状態にあるといった)環境要因の方である」というものである。

デュルケム的に言えば社会的統合が弱まっているというような社会的要因こそが根本的な原因である。社会的統合が適切である社会において、自殺が容易に、自動的に模倣され、かつそれが潮流を形成するほど広く拡散することはないとデュルケムならいうだろう。

「例えば、乾燥した木は、ほんの僅かなきっかけで発火し、燃え広がっていく。デュルケム的な考え方では、そこから見たいのは、個別の発火要因ではなく、なぜそもそも木々が燃えやすくなっているのか、ということの方だ。山火事の頻度を高めるのは、毎年決まって一定数は生じるであろう、火の不始末や落雷といった個別の要因ではなく、それらを山火事へと発展させる(例えば、木が燃えやすい状態にあるといった)環境要因の方だからだ。」

阪本俊生「デュルケムの自殺論と現代日本の自殺 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」,10p

参考文献リスト

今回の主な文献

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム「自殺論 (中公文庫 テ 4-2) 」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

・津崎克彦「日本における労働と自殺をめぐる社会学的研究 予備的考察」(2019)[URL]

『自殺論』の概要としてわかりやすい解説

・阪本俊生「< 寄稿論文> デュルケムの自殺論と現代日本の自殺: 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」(2011)[URL]

現代的な『自殺論』の意義の解説

・横山裕一「デュルケームの集団的意識による個人行動の拘束の理論および自殺論の解説―飲酒問題の理解のための新しい手引きとして」(2018)[URL]

宿命論的自殺関連

・薬師院仁志「自殺論の再構成」(1998)[URL]

主にベナールからのデュルケムへの批判

宿命論的自殺関連

・杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察: アルヴァックスとの比較を通して」(2014)[URL]

・杉尾浩規「自殺と集団本位主義: デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」(2013)[URL]

集団本位的自殺についての解説

・米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」(1980)[URL]

アノミー関連

・合田 正人「西田幾多郎と「模倣」の問題 タルドへの小さな言及の波紋」(2018)[URL]

タルド関連

・中倉智徳「ガブリエル・タルドの『経済心理学』における労働概念について」(2008)[URL]

タルド関連

その他

・奥村隆「ジンメルのアンビヴァレンツ」(2008)(URL)

・奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置――デュルケーム宗教社会学の動学化のために――」(1997)[URL]

・米川茂信「アノミーの規範分析: デュルケム・アノミー概念のマートン・アノミー概念における継受と展開」(1983)[URL]

・村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(2008)[URL]

・盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」(2005)[URL]

・江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(2006)[URL]

・赤坂真人「社会システム論の系譜(Ⅲ)──ヘンダーソンとパーソンズ;科学方法論をめぐって──」(1994)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。