- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

- 2025/1/30

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

Contents

- 1 はじめに

- 2 自殺の四類型:アノミー的自殺

- 2.1 アノミー的自殺とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- 2.2 『社会分業論』第一版におけるアノミーの意味

- 2.3 【コラム】デュルケム関連の用語のややこしさについて

- 2.4 「正当性のない規範からの規定(拘束)」と「無規制状態(アノミー)」の違いとは

- 2.5 『自殺論』におけるアノミーの取り扱い:「職業の序列」と「職能に人々を充実する仕方」

- 2.6 価値観の多様性と一様性

- 2.7 幸福と欲求の関連:(1)社会的な規制が弱まっている

- 2.8 幸福と欲求の関連:(2)欲求を高めさせるような仕組みがある

- 2.9 『社会分業論』第二版におけるアノミーの取り扱い:物質的満足礼讃と進歩の教説

- 2.10 ポッジによる3つのメタノルム(上位規範)の類別

- 2.11 遂行原則と、規範の転倒について

- 2.12 個人の欲望(情念)は、個人のみによって限界を画することができない:中庸的上位規範の必要性について

- 2.13 デュルケムがアノミーの根拠としてあげている統計例

- 2.14 自己本位主義的自殺とアノミー的自殺が区別できない?

- 3 参考文献リスト

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説

【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説(今回の記事)

【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説

【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?

自殺の四類型:アノミー的自殺

アノミー的自殺とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

アノミー的自殺(仏:Le Suicide Anomique):アノミーを経験する個人に生じやすい自殺の型のこと。

アノミー(仏:anomie):社会的規範の動揺、弛緩、崩壊などによって生じる欲求や行為の無規制状態のこと。「無法律状態」などを意味するギリシア語に由来する。

アノミー的自殺において理解するべき項目は以下のとおりである。

1:アノミーとはいったいなにか

2:アノミーはどのような影響によって生じるのか

3:アノミーに対してどのような対処(社会的治療)がありうるのか(これは最後のコラムで扱う予定)

正直な話、アノミーは「無規制状態」を意味し、社会の急激な変化がアノミーを生じさせ、個人がそれらに影響を受けて自殺するものであり、その対処は「中間団体」の整備であるという薄い理解しかしていなかった。

表面的な理解ではすぐに忘れ去られ、自分の血肉とならず、使い物にならない。アノミーとは一体何を意味するか、深く理解したい。

キーワード:アノミー

「社会的規範の動揺、弛緩、崩壊などによって生じる欲求や行為の無規制状態。語源的には、『無法律状態』などを意味するギリシア語に由来し、デュルケムによって社会学的概念として定式化された。

彼は『社会分業論』(1893)では、分化した社会的諸機能が不統合にある状態を『アノミー的』と記述し、『自殺論』(1897)では、経済の危機または急成長のような急激な社会生活条件の変化によって生じる欲求=価値の撹乱状態に注目し、これをアノミーとし、自殺の社会的条件の一つとして記述した。アノミーは、その原因論からいえば、欲求とその規制様式に急激な変化を及ぼすいあらゆる社会変動に関係するが、とくに産業化の進展によって引き起こされる伝統的規範秩序の崩壊と欲求の休息な亢進が注目されてきた。その社会心理的帰結としては、欲求不満、挫折感、目標喪失感などが指摘され、現代における人間疎外の若干の側面に関連を持っている。

アノミーの社会学的概念としての具体化の試みは種々あるが、アノミーと逸脱行動を結びつけたマートンや、アノミーによる価値葛藤の類型化を行ったデ・グレージアの試みが知られている。」「社会学小辞典」,8p

「デュルケムの設定した自殺の類型の一つ。アノミーすなわち欲望の過度の肥大化の結果、不満、焦燥、幻滅などを経験する個人に生じやすい自殺の型。アノミー的自殺は、急激な社会変動や性的自由化などにともなって増大するとされた。」

「社会学小辞典」,8p

『社会分業論』第一版におけるアノミーの意味

デュルケムが言及した主にアノミーがでてくる著作は時系列順に『社会分業論』(第一版)、『自殺論』、『社会分業論』(第二版)となる。

「アノミー的分業」という言葉を以前扱ったが、この言葉は『社会分業論』(第一版)において出てくる。その場合のアノミーの意味は「分化した社会的諸機能が不統合にある状態」であった。

その具体例として労働と資本の対立、職業の過剰な細分化などが挙げられていた。

労働者や資本家を仮に一つの「社会的機能」としてみる。それぞれの機能が社会にとって必要だが、しかしそれらが対立ばかりしていては経済が機能しなくなってしまう。つまり、アノミーとは「社会的諸機能が相互に調整されていない、非調和的な社会状態」を指すということになる。あるいはそれらを調整するような規制の欠如状態とも言える。

「社会的諸機能を調和へ導くもの」こそが「規則」である。それらの規則による規制が欠如している、つまり無いからこそ「無規制的」という意味合いでアノミーが使われるわけである。

【コラム】デュルケム関連の用語のややこしさについて

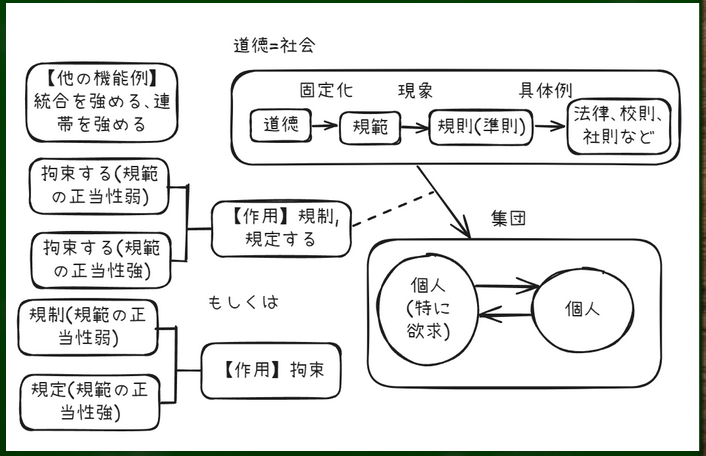

道徳、規範、規則、準則の違い

ところで、規則(réglementation)、に関する言葉として準則(règle)、道徳(moral)、拘束(lacontrainte)などがある。他にも法律や規範などさまざまな関連する用語があり、個人的にややこしいと感じる。こうした細かい用語のニュアンスの違いがわからないと、薄い理解のままで記憶に定着しない。

米川茂信さんは準則を「社会的に規定された行為規準」と解釈し、準則は「規範の現象形態」であると解釈している。

規則は一般的に、「守らなければならないルール」を意味し、違反者には罰則があることが多い(学校の校則、会社の就業規則、法律などもここにあてはまる)。一方、準則はもうすこし緩いルールであり、大まかな方針や原則を意味する(企業の倫理準則など)。罰則がなくとも、たとえば墓を蹴る人へ向けられる蔑視の視線というようなサンクション(制裁)はありうる。

準則の意味は主に2つあり、1つ目は「行為の能率的あるいは技術的手順のとりきめ」である。例えば純粋に技術的な目的に基づくような取り決めであり、卑近な例では「作業員が重い物を持ち上げる際、2人以上で協力して行うほうが安全で効率的である」という例が考えられるだろう。

2つ目は「道徳的、社会的に規定され、望ましいとされた基準」である。デュルケムが「準則」という言葉を用いるときは、主にこの2つ目の意味である。

準則と規範の関係は「規範が準則という機能をもっている」というように表現できる。

また、「道徳」は「規範」よりもさらに緩い、流動的なものであり、道徳がより固定化、構造化されたものが「規範」であると考えることができる。デュルケムが目に見えにくい社会的(道徳的)連帯を「法」という規範によって捉えようとしていたことを思い出してほしい。

追記(2025/01/29)

「2つ目は『道徳的、社会的に規定され、望ましいとされた基準』である。デュルケムが「準則」という言葉を用いるときは、主にこの2つ目の意味である。」と述べていたが、見返すと論拠があやふやである。

混乱していたポイントは準則が「技術的とりきめ」と「行為の準拠基準」の2種類にわかれると解釈してしまっていた点である。régleという用語が「技術的とりきめ」と「行為の準拠基準」という2種類の意味をもち、後者が準則と訳されるという理解のほうが正しい。技術的取り決めを特に意味する場合は「規則」などと訳すということになる(要検討)。

繰り返すがここで問題となっているのはデュルケムが用いるrégleというフランス語をどのように翻訳するかである。辞書を引くと「規定、規則、規範、定規、通例」などの多義語であることがわかる。

以下、整理。

道徳(moral):社会構成員相互の、しかしけっして個々の社会構成員に還元されることのない精神的所為[米川]。行為をあらかじめ決定しているところの諸行為準則(règlesd’action)の体系[デュルケム]。規範より一般的なもの。

規範(仏:norme):精神的所為の凝固された形態の1つ[米川]。

規則(仏:régle):たんなる行為の能率的あるいは技術的手順のとりきめ、つまり行為とその行為者に生じる結果との関連を当の行為それ自体に内在した自動的因果関係によって表示しているにすぎないようなたんなるパターン[米川]。

準則(仏:régle):・道徳的に(社会的に)規定され、道徳的に(社会的に)当為化された行為の準拠規準[米川]

キーワード:規範と準則の関係

「(社会的に規定された行為規準としての)準則とは、本来的には規範の一現象形態として捉えられるべきものだが,デュルケムに即するかぎり準則と規範とは同一の範疇を成していると理解できるからである。つまり、準則も規範もともに社会の成員に課するところの遵守的義務とその違反者に対するあらかじめ確定されたサンクションの体系であり,かつ,社会の成員に対して行為の方向性を付与し,その履行を当為化するという機能を有している,とされているからである。」

米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」62p「デュルケムによれば,régleという用語法は二様の意味に峻別される。ひとつは、たんなる行為の能率的あるいは技術的手順のとりきめ,つまり行為とその行為者に生じる結果との関連を当の行為それ自体に内在した自動的因果関係によって表示しているにすぎないようなたんな規則として用いられるばあいである。いまひとつは、道徳的意味を内在させた用語法である。このばあい,本節4項でみるように,道徳に内在する義務の観念と望ましさの観念とに基いて,一面において遵守的義務とサンクションの体系化としての機能を他面において行為の方向性の付与とその履行の当為化としての機能を看取することができる。つまり,道徳的に(社会的に)規定され、道徳的に(社会的に)当為化された行為の準拠規準としてのrégleの意味を剔出することができるのである。

本論で用いる「準則」という訳語は、この後者の用語法に着目したものである。また,デュルケムが規範を問題とするばあい,本節4項で明らかとなるように、行為の準拠規準としての機能にも着目しているのである。換言すれば,デュルケム・アノミーにおける規範とは準則的機能をもつそれであるということもできる。事実,デュルケム自身においては,準則と規範とが置換的に用いられていることも少なからずある。」米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」62-63p

キーワード:道徳と規範の関係

「道徳(moral)は、社会構成員相互の、しかしけっして個々の社会構成員に還元されることのない精神的所為として位置づけられ,他方,規範は、このような精神的所為の凝固された形態の1つとして位置づけられるのである」

米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」63p

拘束と規定の違い

デュルケムは「拘束は規定がもはや物の真の本性に対応しなくなり、したがって習俗のうちにもはやその根拠をおかず、もっぱら力によって維持されるときにのみはじまる」と述べている。

したがって、拘束は規定と区別されるか、あるいは規定という大きなグループの中の特殊な規定のあり方を意味すると理解できる。今回は「物の本性に対応するような規定」を規定と狭義づけ、そうではない規定を拘束と仮定してもいいかもしれない。あるいは拘束を二種類にわけてもいい。

「拘束は規定がもはや物の真の本性に対応しない」という状況は、言い換えれば規制が内容的に正当性をもたなくなっているということである。

個々人に心からそれが当然だと支持されるものではなく、罰せられることが怖いと規定を受けているような状況である。

たとえば「隣人をスパイし、体制に不満を漏らしているものがいれば報告しなければならず、報告を怠ったものを罰する」という法律が仮にできたとする。この法律に正当性がないと国民は感じているが、しかし罰が怖くて従わなければならないような場合は、「拘束(強制)」に近いだろう。

追記(2025/01/29)

デュルケムは拘束的分業の説明において、その拘束(la contrainte)という意味合いを「あらゆる種類の規定をさしているわけではない」と表現している。この意味合いにおいて、拘束は規定の下位カテゴリーであると理解することができる。また、下位カテゴリーとは「規定がもはや物の真の本性に対応しなくなり,したがって習俗のうちにもはやその根拠をおかず、もっぱら力によって維持されるときにのみはじまる」ようなタイプの規定であるといえる。

規定を積極的規定と消極的規定、あるいは正当的規定と非正統的規定に分けるとすれば、拘束は消極的規定ないし非正統的規定に該当することになる。

キーワード:拘束

「『拘束的分業はわれわれの認める第2の病的類型である。だが、この拘束的という言葉の意味をとりちがえてはならない。ここで拘束(l contrainte)というのは、あらゆる種類の規定をさしているわけではない。まさしく逆に、これまでみてきたように,分業は規定なしに進むはずがないからである。諸職能が既定の諸準則にしたがって分割されるときでさえ、その分配は必ずしも拘束の結果ではない。拘束は,規定がもはや物の真の本性に対応しなくなり,したがって習俗のうちにもはやその根拠をおかず、もっぱら力によって維持されるときにのみはじまる。』」。

米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」,67p

強制という言葉について

ただし、ここで「強制」という場合、仮に正当性があったとしても規範が強制されることにはかわりない。

たとえば「物を盗んではいけない」ということを我々が「正当」であると考えていたとしても、「盗みたい」と考えるものはいるだろう。しかし「盗んではならない」ということが「強制」されるとも考えることができる。

つまり「正当性のある強制の場合」と「正当性のない強制の場合」に区別することができる。

社会的事実における「拘束」について

前回、社会的事実を「個人に対して、外部から強制力をもって拘束する集合的な現象」と定義した。

先程の「拘束」の意味合いからすれば、疑問が生じてしまう。なぜなら、社会的事実には「規定がもはや物の真の本性に対応するようなタイプの規範からの強制作用」もあるからである。たとえば墓を蹴ってはいけないと我々に強制するような力がある。

したがって、「個人に対して、外部から強制力をもって拘束する集合的な現象」における「拘束」とは実質的に「規定ないし規制」を意味しているのだと思われる(翻訳の問題もあるかもしれないが)。

つまり、規定(規制、拘束)という動詞は「消極的で正当性の欠けたケース」と「積極的で正当性のあるケース」の両者の意味を持っている広い概念であると考えることができる。正当性の欠けたケースだけが社会的事実であるというのもおかしいが、正当性の欠けたケースは社会的事実ではないというのもおかしい。もっとも、正当性の有無は程度の問題であるといえる。

米川さんによると、拘束には「道徳的に悪であり、社会的に克服されるべき対象」であるケースと「道徳的的に善であり、かつ人間の幸福や自由にとって不可欠なもの」であるケースの両方の意味合いがあり、どちらも個人の外在的で社会による個人の制約という点で共通しているという。

「個人の外在的で社会による個人の制約」を規制ないし規定とし、そこから二種類の拘束の側面へと抽象的に分離させて今回は解釈したということになる。※フランス語で言えば悪い意味の拘束がcontrainteであり、より広い意味の拘束が「réglementation」であるといえるのかもしれない。ただし、いい意味の拘束に限定したフランス語がなににあたるのかはよく知らない。Obligationだろうか。

追記(2025/01/29)

米川さんは「アノミーは,準則(règle)の規定(réglementation)が欠如しているか,あるいは分業の発展度となんの関係もない状態」と表現している。

ここで重要なのはréglementationが規定と翻訳されている点である。また、règle が個々のルールなのに対しréglementation はそれらを組織的・制度的にまとめ、適用する枠組みやシステムを指すと考えることができる。ざっくりいえば規範や準則が規定するのであり、règleがréglementationするといえるのかもしれない。

このように整理すると、規定(réglementation)の下位カテゴリーに拘束(la contrainte)があると理解することができる。その他のカテゴリーとしてより積極的な用語があればなおわかりやすい。たとえば調整などという用語があればわかりやすい。

キーワード:拘束

「ここで用いられている拘束の概念とデュルケムの通常的意味での拘束概念とは、個人に外在的で超越的な社会による個人の制約という本質的側面を共有しながらも、用語法にかなりの差異があることは否めない。ここでの用語法からすれば,拘束とは、道徳的に悪であり,社会的に克服されるべき対象として把握されるのに対して,通常的用語法によれば、それは,道徳的に善であり,かつ人間の幸福や自由にとって必要不可欠なものとして位置づけられている,と解することができるからである。したがって,このような用語法的差異に留意する必要から、ここでは,「拘束」すなわちカッコづきの拘束を用いている。この語の意味するところは、作田のいう「『条件(condition)』のもつ拘束」と部分的に一致する。作田啓一,前掲書,200頁。」

米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」,87p

キーワード:réglementation

「アノミーは,準則(règle)の規定(réglementation)が欠如しているか,あるいは分業の発展度となんの関係もない状態であり,諸機能の規則正しい調和を不可能にしている状態である。換言すれば,アノミーとは,社会の諸器官の関係が規定されて(réglement-ées)いない状態である。」

米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」,55p

積極的規定と消極的規定

たとえば宮島喬さんは社会的規範を「社会的な場で個人の思考や行為に同調を要求する当為命題」であると定義し、積極的規定(望ましい目的・手段に関する)と消極的規定(禁止されるべき目的手段に関する)を表裏関係として含んでいるという。

デュルケムの社会的規範は社会的事実の「拘束」という言葉のニュアンスによって消極的・禁止的な性格が強いと考えられがちだが、望ましい価値についての規定を含んでいると指摘している。

キーワード:社会的規範

「宮島は,「社会的規範とは,社会的な場で個人の思考や行為に同調を要求する当為命題であるが,それは一般に積極的規定(望ましい目的・手段にかんする)と消極的規定(禁止さるべき目的手段にかんする)を表裏の関係としてふくんでいる。デュルケムの規範の概念は社会的事実の『拘束性』という語のニュアンスのせいであろうか一般に消極的・禁止的な性格がつよいと考えられがちであるが,実際はかならずしもそうではなく,のぞましい価値についての積極的規定を内包していないわけではない。」31)(傍点原著者)と述べたうえで,ポッジのいうメタノルムCに着目し,これを「遂行」原則として捉え直している。」

米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」,74p

規定と規制の違い

個人的にだいぶひっかかっている概念の整理をしておきたい。「規定」と「規制」の違いである。

私のざっくりとした印象では、一般論として両者は「従うべき決まり(ルール)」という点で、ほぼ同じ意味をもつ。あえていえば規制は「規則に従って物事を制限すること」といったように限定的に用いられ、「抑え込む」というような側面が強い。

一方、規定の場合は(一般に)「物事を一定の形に定めること」というように必ずしも制限に特化して用いられてはおらず、中立的だと言える。今回は規定の下位カテゴリーに規制があると理解している。ただし、規制を正当性のない拘束と同義とはしないことに注意する必要がある(規制が正当性を帯びるかどうかは、規制そのものではなく、それを受ける側次第となる)。

「交通事故が起きないように人の流れを法で規制する」、「より自由な人の流れを可能にするような法を規定する」といった微妙なニュアンスの違い、使い分けがあるのかもしれない。規制はより(消極的な)拘束に近い意味であるともいえそうだ。

整理図

ざっくりと図にするとこのようなイメージになる。上の図は言葉の範囲の広さを軸にして整理したが、正当性が強い場合の独自の言葉があったほうがわかりやすいかもしれない。

規範の正当性が強い場合は規定、弱い場合は規制とし、その両者を拘束と表現しても整合的かもしれない。そのほうが社会的事実において「拘束」という広い意味の用語が用いられることと整合性がとれる。

追記(2025/01/29)

個人的には規制や規定、拘束はそれぞれが積極的/消極的、正当性/非正当性を兼ね備えた広義の概念であると解釈している。それぞれが社会になくてはならないのであり、個人の目的(欲望)に影響を与えている必要がある。

その内訳のバランスが壊れた場合、つまりもはや正当性を失っている規制、規定、拘束がそれぞれありうる。規範が正当性を失っているから規制であり、失っていないから規定であるというような言葉の使い方は避けたほうがいいと考える。

あくまでも微妙なニュアンスの違いであり、「しかたのない、そうあるべきではない」というような、より消極的、命令的、罰則(制裁)的なニュアンスを含んでいる用語が「規制」であり、「そうなっている、そうあるべき」というような、より中立的、あるいは積極的な用語が「規定」であるといえる。

たとえば「悪いことをしないように、精神のバランスを崩さないように欲望を規制する」という言い方、「自由や平等は望ましいものだというように憲法を規定する」という言い方ができるのかもしれない。また、この意味合いにおいて、単なる規定が規制へと変化したという言い方などが可能になるのかもしれない。

拘束は中立的にも消極的にも使われていることがあり、判断が難しい。

たとえばデュルケムは「拘束(lacontrainte)というのは、あらゆる種類の規定をさしているわけではない」と述べる時、消極的な意味で拘束(物の真の本姓に対応しない規定、正当性を帯びていない規定)が用いられており、規定の下位カテゴリーのような扱いとなる。

一方、デュルケムは社会的事実の定義において「個人のうえにいやおうなく影響を課することのできる一種の強制力」と述べている。中島道男さんはこの強制力を「拘束性」と説明している。

この場合の強制力は、より中立的な意味合いをもつのであり、規定に近いとも言える。個人が嫌々従っているにせよ、好き好んで意識的/無意識に従っているにせよ、従わないにせよ、「それらをしなければならない、そうあるべきだ」と強制されることにはかわりがないからである。正当性があるにせよないにせよ、それらは個人の外部にあり、強制作用がある一種独特な実在であるという点では共通している。その点で強制とは拘束であるともいえる。

「正当性のない規範からの規定(拘束)」と「無規制状態(アノミー)」の違いとは

ところで、消極的な意味の拘束が「規範に対して社会の大部分の人にとって正当性を喪失しているにもかかわらず権力的に維持され、その限りで効力を有している」ケースだとすれば、アノミーにおける「規範による規制の欠如」とどのように区別できるのか。

言い換えれば「(正当性を失った)拘束」と「アノミー」はいかにして区別できるのか。

米川さんの解釈によれば、拘束とは「旧来の規範規定ないし準則規定が、社会の大部分の人々にとってその正当性を喪失しておりながらも、権力的に維持され、そしてそのかぎりでなお規範的効力を有しているような状態」である。

アノミーとは「旧来の規範規定ないし準則規定が現存し、そしてそれが権力的に維持されていたとしても、社会の大部分の人々にとってその正当性を喪失していることによって、その規範的効力をも同時に失なっているような状態」である。

つまり両者の違いは「正当性を喪失した規範による規制が効力をもっているかどうか」にある。

たとえば「政府に不満がある人を見かけたら報告する法律」が仮に正当性を喪失していたとしても、罰則や周囲の目によって堂々と反旗を翻すことが難しいかもしれない。しぶしぶ権力に従い、一定の秩序とでもいうべきものをその社会に生んでいる場合があるとも言える。

一方、アノミーの場合は良い意味での拘束も、悪い意味での拘束もないのであり、つまり「規制」がない、「無規制状態」なのである。別の言い方をすれば、社会的規範が消極的な意味でさえも拘束性をもたないような、そういう事態である。なお、アノミーを無規範状態と翻訳することは中島道男さんによれば誤りであるという。「反規制的な意味での規範がある状態」という意味では無規範ではないからだろう。もっとも、規制として機能するようなその他大半の規範が欠如しているとはいえる。

では、具体的にどのような分野においてどのような規制がないのか、経済的アノミーを中心に見ていきたい。

キーワード:正当性

「この矛盾は、しかしながら,「拘束は,規定がもはや物の真の本性に対応しなくなり,したがって習俗のうちにもはやその根拠をおかず、もっぱら力によって維持されるときにのみはじまる。」という箇所に着目するならば、おのずと解消する類の矛盾である。

この記述に着目するかぎり,アノミーの概念と「拘束」の概念との差異は、内容的に正当性を喪失した規範規定ないし準則規定が権力的に維持されて存続しているか否かの違いに帰着する,と解することができるからである。

つまり、旧来の規範規定ないし準則規定が,社会の大部分の人々にとって内容的に正当性を喪失しているにもかかわらず,なお権力的に維持されているような,それゆえ社会の大部分の人々によって不平等で,「拘束」的であるような社会状態を「拘束」の概念において捉えようとする理解が可能だからである。」

米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」,68p

『自殺論』におけるアノミーの取り扱い:「職業の序列」と「職能に人々を充実する仕方」

たとえばデュルケムは「世論によって設定されたとおりの職能の序列が正当なものとみとめられていても、同時に、それらの職能に人々を補充する仕方もひとしく正当なものとみとめられていなければ、それは無意味であろう」と『自殺論』において述べている。

「職業の序列」と「職能に人々を充実する仕方」はどちらも「規定」に関わっている。こうした規定が欠如するか、あるいはそれらが存在しても正当と認められない場合、それらの「規定」は人々を積極的な意味でも消極的な意味でも「拘束」しないということになる。拘束があまりにもなさすぎるため、人々は無気力感に陥り、自殺してしまうというわけである。

「『しかし,世論によって設定されたとおりの職能の序列が正当なものとみとめられていても,同時に、それらの職能に人々を補充する仕方もひとしく正当なものとみとめられていなければ,それは無意味であろう。労働者が,それがまさに自分の占めるべき社会的地位(situation sociale)であると納得しなければ,彼はその社会的地位と調和していない。当然他の地位を占めるべきだと信じているならば、現在の地位は彼を満足させることはできまい。したがって,それぞれの地位について,平均的な欲求水準が世人の感情によって規定されているだけでは,まだたりない。そのうえになお、もっと厳格な別の規定が、いろいろな地位が各個人にたいしてどのように開放されていなければならないかを定めていることが必要である。」(傍点筆者,一部前出)。』

要するに,デュルケムは,一方で欲望ないし欲求あるいは幸福の追求が「職能の序列」の規定によって職能という手段の枠のなかで様式化され,他方で,このような手段すなわち職能への各個人の接近が「職能に人々を補充する仕方」の規定によって様式化されていなければならない,と主張するのである。」米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」,77p

職業の序列とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

「職能の序列」の規定:社会的な職務の重要度とそれに応じた報酬や幸福の度合いを、職能の上下関係によって決めるための規定。各個人が正当に追求することのできる快適さの限度を定めたもの。

たとえば政治家や医者、弁護士は報酬が高く、単純労働は報酬が低く設定されるという、いわば「実際の働き以上の報酬を貰うべきではない、身の程をわきまえるべき、分相応の欲求の追求をするべき」というような限度が存在するとする。どの職務が重要とみなされるかは、もちろん社会ごと、時代ごと、状況ごとに異なりうる。日本のことわざで言えば「働かざる者食うべからず」というのもその一種だろう。

たとえば月給20万のサラリーマンが家族をほったらかしにして高級車をローンで買い、乗り回すというようなケースは規定に違反していそうだ。

最近はニュースで芸能人のスキャンダルが騒がれている。

政治家や公務員といった公人、あるいは社会的に一定の影響力を持つ芸能人や教授などの準公人は、よりその社会の規範や規則を遵守することが求められており、私人よりも欲求の追求が批判されやすいといえそうだ。批判だけではなく、スポンサーが降りて活動そのものを休止させるような制裁を受けるケースもある。

彼らはより拘束や規定を受けていると言えるのかもしれない。イチローが国民栄誉賞を固辞したこととも関連するのだろう(より拘束されてしまうから)。つまり公人は職務の重要度は高いが、欲求の追求はそれほど許されていないともいえる。たとえば総理大臣が高いカツカレーを食べたというだけで批判されていたことを思い出す。

キーワード:職能の序列

「「職能の序列」の規定とは、社会的職務の相対的価値と各職務に与えられるべき相対的な報酬、総じて幸福(bien-étre)の度合いを職能の序列に占める地位の上下によって定めた規定であり,「職能に人々を補充する仕方」の規定とは,いろいろな地位が各個人に対してどのように開放されていなければならないかを定めた規定である。前者は,社会の各階級が正当に追求することのできる快適さの限度を定めたものである。」

米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」66p

「職能に人々を補充する仕方」の規定とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

「職能に人々を補充する仕方」の規定:各職務に市民をどのように配置するかを決める原則であり、社会の構成要素同士の関係を表す理念。

デュルケムは「いろいろな地位が各個人に開放されていなければならない」としている。たとえば昔の日本は基本的に武士の子は武士、商人の子は商人であって、職業選択の自由はなかった。性別によって選択可能な職業も制限されていた。現代では多くの場合、生まれや性別のみによって職業の選択を規定するべきではなく、能力に基づくべきという規定へと変化してきている。いわば、不平等な原則から平等な原則へと移行してきている。

もちろん、だからといって昔の日本の「職能に人々を補充する仕方」の規定が誤りであり、悪であったという結論には必ずしも至らない。

重要なのは社会の諸部分間の関係が調和しているかどうかであり、各人が不平等と感じているかどうか、不満によって対立が生じ、社会の統合力が弱まっているかどうかなどに関連する。

たとえば昔の日本の社会状況においてあまりにも職業を開放しすぎると、まとまりが逆になくなっていた可能性も想定できる。

絶対的に悪のような基準ではなく、あくまでも相対的に、社会ごとに正常/異常、望ましい/望ましくないが判定されてしかるべきなのだろう。デュルケムが「『処罰されるすべての行為』という以外に犯罪の定義はできない」と述べたこととも関連する。ようするに、「非調和に導いているすべての規範という以外に、望ましくない規範の定義はできない」とでも言えるのかもしれない。

キーワード:職能に人々を補充する仕方

「これに対して,後者は、各職務への市民の配置を規定する原理であり,社会の諸部分間の関係を表現する理念として捉えられる。<規範的機能障害>の2つの次元の1つを成す社会の規範化機能の障害は,このような「職能の序列」の規定と「職能に人々を補充する仕方」の規定の両者もしくはそのいずれかに関して,これらの規定そのものの欠如として,あるいは規定の内容的正当性の欠如として現象する。」

米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」66p

価値観の多様性と一様性

環節的社会ではそもそも価値観が一様であるために、個性を求める心性が乏しい。しかし組織的社会では価値観が多様であるために、個性を求める心性に富んでいる。

価値観が多様な社会において、職業が不当に規定されていると感じられやすくなり、社会にまとまりがなくなるとすれば、そうした規定は道徳的、相対的に悪であり、解消すべきものということになる。

幸福と欲求の関連:(1)社会的な規制が弱まっている

「社会的な職務の重要度とそれに応じた報酬や幸福の度合い」という言葉が先程出てきた。

もし諸個人の欲求の度合いが小さいなら、金銭的な報酬や社会的な報酬(権威、承認など)が低くても、あまり不満を感じないかもしれない。しかし欲求の度合いが過剰に高くなっている状態においては不満を感じやすいと言える。

では、欲求が過度に高まってしまうような社会的な状況とはいったいなんだろうか。

先ほどみたように、「職能の序列の規定」が欠如していたり、正当性が弱まっているケースである。

極端な例として、無人島に集団で遭難した場合を考えてみる。この場合、弁護士や政治家は報酬を高くもらうべきであるというような規定は極度に弱まっているだろう。重要なのは肉体の強さやサバイバルの知識、医療の知識などになってくる。

従来の伝統的な規制は崩壊し、かつ新しい安定的な規制も生まれていない場合、人は無気力を感じ、憂鬱になっていくのである。さらに極端な場合はホッブズの「万人の万人に対する戦い」を原初的には想定できるだろう(究極の無規制状態であるともいえ、もはやそれは社会ではない)。

現実的な「社会的混乱」とはどのようなケースが考えられるのか

たとえば「伝統的な形態の変化」にはなにがあるか。大家族から核家族への変化などを例として挙げることができる。都市化の進展によって、家族が果たしていた社会的規制が弱まったとも考えられる。

他にも宗教の影響力の低下、経済の体制の変化(分業化の進展、職業団体の崩壊)なども考えられる。ジェンダー規範の変化、グローバル化、AIの発達などもこの例に入りうるのかもしれない。

たとえばAIに関する規制などもまだ整備されておらず、ある種の混乱が芸術の領域には生じているといえそうだ。そういう場合、「もう絵を描くのをやめる」といった選択があってもおかしくない(芸術的自殺のようなものだろう)。声優の領域では簡単にサンプリングされ、自分の価値について不安になっている人もいるかもしれない。芸術の問題だけではなく、AIの進展は社会において必要とされる、かけがえのない(と思われている)職務を揺らがせる過渡期にあるといえる。

急激な社会変化と、消極的な適応について

重要なのは「急激な社会的変化」であり、最初から伝統的な規範を知らない人間たちには別様の変化を与えるのかもしれない。単純作業が機械作業に置き換わることに多くの私たちが慣れているように、いずれ複雑な作業がAI作業に置き換わることに慣れる可能性もある。

たとえばいまの高齢者は比較的、伝統的な規範のなかで育ってきたと言える。「男とはこうあるべきだ、女とはこうあるべきだ、欲求はこのような限度がある、仕事で大事なのは〇〇だ」というような伝統的な規制を受けて育ってきたのにも関わらず、急に世間でそのような伝統的な規制が古臭いものと考えられ始めたと想定してみる。また、相反する規制が若者を挟むことによって、AをしろとAをするなのダブルバインド状態が精神を病ませる場合もありうる(例:個性的になれ、個性的になるな)。

さらに、新しい規制がまだ安定的に定まらないような過渡期であると考えた場合、特に「社会的混乱」は生じやすく、そのために「社会的な規制」が特に弱まっている時期だと言える。「何を基準に生きればいいかわからない」と感じる状況であり、これがアノミー的状況である。

もちろん「最初から伝統的な規範を知らない人間たち」に対して伝統的な規範を知るものは「昔は〇〇だった、若者はけしからん」と頑固に規制を加えるかもしれない。若者は納得する場合もあれば「古臭い」と拒む場合もある。

しかし若者は若者で、では「新しくできた価値観のどれが望ましいのか」という疑問に対して沈黙する場合がある。したがって、高齢者だけではなく若者にもアノミー的自殺は生じうるといえるだろう。あるいは単に伝統的、保守的だというだけの理由で反抗するケースもありうる。

西部邁さんが現代の人間は「世論」の平均的な価値観を、マスメディアが作り上げるような大衆的価値観を基準とするような消極的な態度を批判し、価値の問題について積極的に、(過去の老人、現在の働きざかりもの壮年、未来の若者同士の)対話などによって考えるべきだと「時熟」の考えを述べていたことを私は思い出す。アノミーへの対処は虚無(ニヒリズム、エゴイズム)への対処と重なりうるのだろう。どちらも「社会が自分の中に十分にない」ことが原因で生じる現象である。対話によって諸個人に社会を意識させるという方法であるといえる。

幸福と欲求の関連:(2)欲求を高めさせるような仕組みがある

どんな生物もその欲求が十分に手段と適合していない限り幸福ではありえない

デュルケムは欲求について、「どんな生物もその欲求が十分に手段と適合していない限り幸福ではありえない」という法則を提示している。

欲求が過度に高く、その欲求を叶える手段がそれに追いついていない場合に人間は不幸になるということである。欲求が裏切られ、苦痛を感じてしまう。人間は期待していたのに裏切られるときのほうが、落差によって傷つきやすいのかもしれない。

そして「欲求を規制するような規範が欠如、あるいは正当性を帯びていないこと」が原因であり、そうした状態を形作るものが急激な社会変化だというわけである。

デュルケムは人間以外の動物は基本的に、「欲求が肉体にくくりつけになっている」という。つまり生存本能のようなものが中心だというわけである。

動物は人間のように飽くことなく貨幣を稼ぐことを目的としたり、何十人も異性と(生殖に直接関係なく)関係をもったりすることはほとんどないだろう。

特に、具体的な物(金、食べ物、異性、権力等々)への欲求より抽象的な交換物(貨幣、それだけでは価値がない)への欲求が加速したという点は質的な違いとしてポイントだろう。

キーワード:どんな生物もその欲求が十分に手段と適合していない限り幸福ではありえない

「統計を見てみると、意外にも、金融危機といった没落の危機のみならず、万博などのように国が急激に繁栄する歓迎すべきときにも、自殺は増加している。なぜか。この点について、デュルケムは、社会が混乱し今までの秩序が動揺している点では両者は同じではないか、ということに目をつけた。どちらも危機という点では同じであり、これまでの均衡が破壊されてしまっている。このときなぜ自殺が増加にあたって、デュルケムは、どんな生物もその欲求が十分に手段と適合していない限り幸福ではありえない、という前提を立てる。手段が許す以上のものを求めれば、欲求はたえず裏切られ、苦痛しかありえないからである。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,31p

「動物と違って、人間の欲求は肉体にくくりつけになってはいない。したがって、人間の場合、欲求は外からどんどん煽られてしまうのである。ところが、普通の場合には、社会が人間の欲求に何らかの歯止めをかけている。階級や身分に応じて知らず知らずのうちに身につけているのである。『分をわきまえろ』とか『〇〇の分際で』といった言葉が想起できよう。社会が混乱におちいった時には、この、社会による規制が失われてしまう。欲求のこの無規制状態、これをデュルケムはアノミーと呼ぶのである(ちなみに、アノミーを『無規範状態』とする解説は少ないが、これは正しくない。アノミーは、欲求を煽るような規範とは完全に両立する概念である。)。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,32p

中庸というバランス

例えるならば人間以外の動物は「適度(中庸)」を保つようにプログラムされているといえるのかもしれない。主に人間だけが何故かそうしたプログラムと逆らって、ときには自殺を含めて自己破壊的な行動をするのである。

食欲や性欲はあればあるほど危険だと感じやすいが、貨幣に対する欲求はたくさんあっても危険だとは感じにくい。本能というより、(人間固有の)社会(のあり方)が欲求を煽るのである。

国は国で、そうした欲求をもってもらわないと国力が衰えるので困り、積極的に煽ることになる。国単位で見ればそれは良いことに見え、それでアノミーに陥る人がいたとしても必要な犠牲だという態度ともとることができる。

しかし、世界単位で見れば、そうした態度が地球規模の問題を起こすこともありうる(その一例が環境破壊であり、核戦争だともいえる)。私のため、我々のためという、いわば「過剰な愛」、「正常な行為の極端さ」が自己破壊に導くのである。「拡大されたエゴイズムによる過剰な愛」ともいえるかもしれない。短期的な得と長期的な得を天秤にかける余裕が社会にはないのであり、また天秤にかける知識も成熟していない。「他の国(人)はしているのに、我々だけが我慢するのは不公平だ」という感覚を説き伏せる知識が必要とされるのだろう。

体温が我々の意図に関わらず一定を保つように作られているように、食欲もある程度一定を保つように作られている。しかし人間は、とくに経済において、足るを知らないような状況に陥りがちである。

投資や発展がなくては、つまり貨幣をもっと増やせるように改善しなければ落ちぶれて、食べていけないような状況に陥ることもある。もう、これで十分だというラインが難しく、ライバルはつねに一歩先を行きたがる(軍拡競争の対称的構造にも似ている)。特にテクノロジーの発達と限界(リミット)の突破が協同しているという点がポイントだろう。たとえば筋肉の増大は純粋な肉体の問題(自然な限界)ではなく、薬の問題(不自然な限界)とも関わるようになっている。

キーワード:中庸

「だが相対性の認識が、だから健康などの弁別基準も所詮、各社会において、ひとびとが共有する評価様式、つまり集合意識としてしかあり得ないという認識とはならない。健康が生理学的身体の客観的状態として弁別できるのと同じ意味で、社会種の客観的状態を弁別しようというのである。おまけに、『健康は中庸の活動にこそある。現実にも、健康とは全機能の調和的発展を意味する』という具合に、何事にもよらず過ぎたるは及ばざるが如しといった、恣意的なバランス感覚がしのびこむ。個々にも、コントから継承した保守的精神主義が露呈する。」

「社会学のあゆみ」,92p

「デュルケムは,まず,欲望ないし欲求あるいは幸福の追求に対する個人の情念は、社会によってのみその限界が画されるとする。

『・・・情念に限界を画することのできるものは個人のなかには存在しないから、個人の外部にあるなんらかの力が必然的にここに介入してこなければならない。・・・欲望が生理的メカニズムによって自動的に抑制されない場合には,その欲望は,みずから正当とみとめる限界を前にしてしかふみとどまることができない。

・・・この正義の法(人々が正当とみとめた限界)も・・・彼らみずからが自分自身に課するというわけにはいくまい。だから,人々は、尊敬し、自発的に服従しているある権威から,この法を与えられなければならないのである。そして,ただ社会だけが,あるときは直接的,全体的に,またあるときにはその諸器官の1つを媒介にして,この中庸化(modérateur)の役割を果たすことができる。なぜなら,社会は個人に優越した唯一の道徳的権力(pouvoirmoral)であり,個人はその優越性をみとめているからである。社会は,法律を布告し情念にこえてはならない限界をしめすうえで,必要にして唯一の権威である。』35)(カッコ内宮島,傍点筆者)。

そして、これに続く段落で,デュルケムは,個々人の情念が社会によって中庸化される様式は、欲望なり欲求なり幸福なりの追求をその手段に相応させるべき一種の規範規定に結晶化されるとする。換言すれば,欲望,欲求、幸福の追求の様式をそれぞれの職能に相応して規定する一種の規範が存在するとする(職能の原語はfanctionであるが,デュルケムはこの語を地位,職業,職務あるいは前項で問題とした役割などを機能的観点から総括するものとして用いている,と解する)。」

米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」、76p

『社会分業論』第二版におけるアノミーの取り扱い:物質的満足礼讃と進歩の教説

物質的満足礼讃とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

時系列的には『自殺論』の後の『社会分業論』の第二版では、経済における「物質的満足礼讃」や「進歩の教説」の危険性に対してデュルケムは言及している。

物質的満足礼讃:・欲望を神聖化し、欲望を人間のあらゆる法よりも上位におくような態度のこと。欲望を妨げることは冒涜であるかのように扱われるという。

キーワード:「進歩の教説」、「物質的満足礼讃」

「他方、デュルケム・アノミーの概念は、また、「進歩の教説」とか「物質的満足礼讃」についても,これを社会規範の一種として問題としている。「進歩の教説」とは,『自殺論』における文言に忠実に従うかぎり、無限なものを目ざす情念を卓絶した道徳性のしるしとし,可能なかぎり急速な進歩を強調するものであり,また,「物質的満足礼讃」とは,欲望を神聖化し、欲望を人間のあらゆる法よりも上位におくものである(第1節および第3節4項の[二]参照)。」

米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」、112p

進歩の教説とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

進歩の教説:絶えず休みなく、不確定な目的に向かって永久に満たされずにいるのが人間の本性であるという教説のこと。

ポッジによる3つのメタノルム(上位規範)の類別

たとえば社会学者のジャンフランコ・ポッジは『自殺論』における規範原則(メタノルム,ある社会や文化において規範やルールを評価・統制するための基準となる高次の規範や原則)を3つのタイプに区別している。※メタとは上位のという意味である。たとえば経済的自由主義より自由主義のほうが上位の規範である。ノルムとは規範という意味である。

集団本位主義的上位規範:・共通的善のための自己否定の必要が強調される規範。

自己本位主義的上位規範:個人性の推進の当為化の必要が強調される規範。

アノミー的上位規範:自己行為をとおしての自己と人類同胞の存在境界の拡大の当為化が強調される規範。

ポッジの解釈によれば「進歩の教説」は規範の一種であるということである。近現代において新しく広範囲に登場したアノミー的上位規範は、特定の階層にのみ許されていた権利をあらゆる階層へと開かせるような結果をもたらす。

それぞれ階層ごとに規制されていた欲求の限度やあり方が欠如し、人を「欲求の過剰」へと煽っていくというわけである。

たとえば迷惑系ユーチューバーが規制をものともせず自由に行動し、金銭や承認を過剰に追い求めたり、環境破壊をものともせずに企業が開発を過剰に追い求めたりする例が考えられる。たしかにシステムとして迷惑系ユーチューバーは規制されることはあるが、精神的には規制されず、場所を変えて同じことをし続けていく(企業も国を変える)。

キーワード:ポッジによるメタノルム整理

「ここでは,ポッジ(Poggi,G.)と宮島喬の見解に言及しておく。ポッジは,個人の行動にとって標準を設定し、個人にこの標準を遵守するよう圧力をおよぼすことによって個人の行動を方向づけるような、十分に限定された表象(representations)の全体としての社会,という視点においてデュルケムの社会認識を総括したうえで,『自殺論』から3つのメタノルム(metanorm)すなわち規範原則を剔出している。

これら3つのメタノルムとは、1アルトルイズム(altruism,集団本位主義)と対応するところの,共通的善(com-mongood)のための自己否定の必要(メタノルムA),

2エゴイズム(egoism,自己本位主義)と対応するところの、個人性(individuality)の推進の当為化(メタノルムB),

3アノミと対応するところの、自己行為をとおしての自己と人類同胞の存在境界の拡大の当為化(メタノルムC)のことである。29)つまり,ポッジの解釈にあっては,行為の方向性の付与とその履行の当為化という規範機能は,それがデュルケム・アノミーの概念範疇に位置するかぎり,自己および人類同胞の存在・活動領域の拡大すなわち進歩のために個人は行動し,思惟することが当為化されるような規範原則(メタノルムC)として,実体的に把握されている。このようなメタノルムCは、いうまでもなく,デュルケムの「進歩の教説」を照射するものである。」

米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」、74p

遂行原則と、規範の転倒について

宮島さんはポッジにおけるアノミー的上位規範を伝統的規範に代わる新しい規範であり、「遂行原則」と名付けている。

遂行原則:欲求の拡大的充足を目的とするような遂行が善とされ、そうすべきものであるという原則のこと。デュルケムの「進歩の教説」とほとんど同義的に用いられている。

宮島さんによれば「遂行原則」の転倒として「物質的満足礼讃」が産業社会において蔓延するという。「転倒」とは、通常の秩序や関係が逆転することである。

たとえば本来、産業の発展は人間生活の、欲求の実現のための「手段」にすぎないものである。しかし、産業の発展が「手段性」を失い、「至上の目的」となってしまっているという。ここに、ウェーバーのプロ倫を感じる人もいるだろう。

第二に、欲望が神聖視され、その充足が至上の掟とされているという。第三に、規範が完全に充たされることのない目標に向けて全個人の行為をほとんど脅迫的に動機付けているという。

これらの事態が「物質的満足礼讃(物質的満足の神格化)」だという。

追記(2025/01/29)

アノミー的上位規範が「平等主義」と関連するという点がポイントである。誰しもが平等に欲求を絶えず拡大していくことが許されるのであり、またそれが善であるという力点の置き方がポイントだろう。

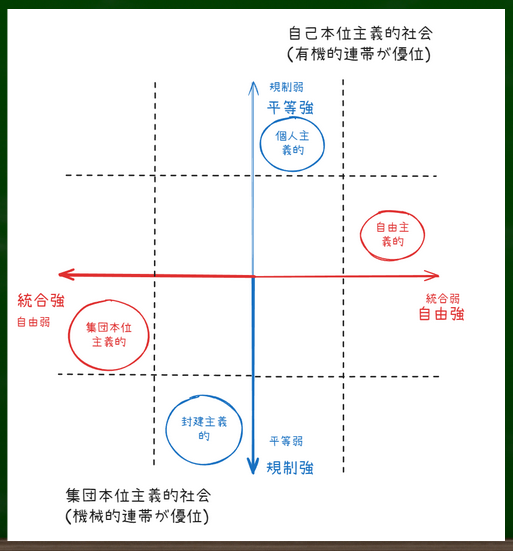

個人的には個人主義、平等主義、自由主義のそれぞれの違いや共通点が曖昧であり、よくわかっていない。ここで重要なのは規制と統合のそれぞれの組み合わせであり、大小に分けるとどのようになるかである。

個人主義は個人の自由と独立が重視される考え方である。平等主義は全ての人が平等な権利を持ち、機会の均等を保障するべきだという考え方である。 個人の自由を重要視する立場で、政府や社会が個人の自由を制限することに対して反対する立場である。

これは動画で使用した図である。どこかしっくりこない。統合と拘束という要素が独立的かどうかも曖昧である。

まず大前提として、規制が強すぎる社会で自由が強いというパターンは存在するのかという疑問がある。自由主義の立場ではあれをするな、これをするなと社会が個人の自由を制限することを嫌う。もっとも、規制が強いというのはかならずしも個人の自由を縛る意味合いだとは限らない。むしろ、自由であるべきだという規制の強さとも捉えることができる。

(1)個人主義、平等主義、自由主義、いずれも個人の権利や自由が強調される。区別することが難しい。また区別できたとしても、それぞれのタイプに国を当てはめていくことが難しい。複合タイプの存在や、また当てはめる数量的尺度などが求められる。

たとえば日本ではそのいずれもが重視され、部分的にあてはまるだろが、統合はそこそこ強いのではないだろうか(出る杭は打たれる)。とはいえ、国ごとにいずれかの要素が欠けていたりすると考えることもできる。ロシアや北朝鮮、中国などは自由主義の度合いが低いといえる。また、カースト制度を文化的に採用しているインドなどでは平等主義の度合いが低いかもしれない(法的には平等主義が重視されている)。

もし自由主義と平等主義の2タイプしかなければ、インドは自由主義に、ロシアは平等主義に当てはまるといえる。もっとも、たとえばロシアにおいては自由や平等といった諸概念の両要素が十分に欠けていると考察できた場合は、集団本位主義か封建主義のどちらかのタイプに分類されることになる。集団本位主義、あるいは権威主義的タイプとも分類することができるのだろうか。権威主義とは一般に「政治体制や社会において、権力が少数の支配者や中央集権的な機関に集中し、個人の自由や政治的権利が制限される体制」を意味する。

封建主義タイプの国はほとんどないだろうが、あるとすればサウジアラビアや北朝鮮のケースなどが考えられるかもしれない。

たとえばエスピン・アンデルセンは自由主義レジームとしてアメリカの例をあげ、社会民主主義レジームとして北欧、保守主義レジームとしてドイツやフランス、南欧を挙げている。

(2)一般的な理解において、理念型としては規制が弱いか、もしくは最弱なタイプに自由はもっとも強まりやすいと推定することができる。また、理念型としては統合が弱いか、もしくは最弱なタイプにおいて規制はもっとも弱まりやすいと推定することができる。また、それぞれの偏りが最も強くでているタイプを理念型とする(例えば統合最弱と規制弱の組み合わせが自由主義の理念型)。もちろん例外として、規制が最も強く、かつ自由も最も強いというような組み合わせも理論的には考えることができる。

この考え方は集団本位主義タイプ、封建主義タイプにもそのままあてはまるものとする。

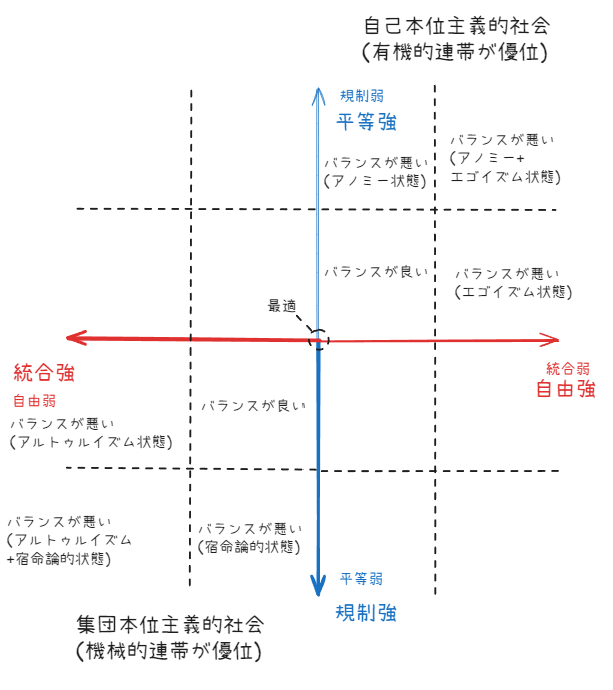

バランスの問題で考えてみればこのように図示できる。自由主義が過度な場合は自己本位主義的自殺が、平等主義が過度な場合はアノミー的自殺が生じる。個人主義はどちらかといえば自己本位主義的自殺と関連させるべきなのかもしれない。集団本位主義あるいは権威主義が過度な場合は集団本位主義的自殺が、封建主義が過度な場合は宿命論的自殺が生じる。

自由主義だから悪いというより、それらが過度な場合に問題だと見るべきだろう。過度な場合はレッセ=フェールの極端なケースなどが想定できるだろう(放任主義)。自由主義が適度な場合も想定しうるのであり、その場合は統合弱(最弱ではない)、規制弱(最弱)の状態が考えられる(リベラル・コミュニタリアニズム?)。調和的自由主義などが新たな理念型としてタイプに加えられてもいいのかもしれない。中島さんがデュルケムの立場を「コミュニタリアニズムからのリベラル擁護」という表現を用いていたことと重なるのかもしれない。

また、統合と規制を独立とせず、関連させる場合は後で考察する。

「宮島によれば,この「遂行」原則は,伝統的規範にかわる新しい別種の規範であって,一方において,「遂行」に極端にアクセントをおく新たな文化の一般化,つまり,欲求の対象をたえず更新し、その限界をたえず上向的に拡大していくという極度に動的な行動様式を善とする価値意識を一般化するものであると同時に,他方において,欲求充足行動の正当性を万人に対して認めるような「平等主義」を規定するものである。

つまり,宮島は,ポッジのメタノルムCを遂行原則として敷衍的に捉え直すことにより,行為の方向性の付与とその履行の当為化という規範機能を,「欲求」の拡大的充足を目ざすような「遂行」行為を「善」とし、当為化する規範的強調として,『自殺論』から実体的に剔出し,しかも「平等主義」という近代市民社会に特有なイデオロギーがそのような規範的強調に内在されているという点をも同時に読み取っているのである。さらに,宮島は,彼のいう「遂行」原則がデュルケムのいう「進歩の教説」と同義的に置換され,その産業社会における転態が「物質的満足礼讃」として総括されるとする。」

米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」、74-75p

個人の欲望(情念)は、個人のみによって限界を画することができない:中庸的上位規範の必要性について

デュルケムは「個人の欲望(情念)は、個人のみによって限界を画することができない」という。

個人の欲望を規制するためには個人を超えた、個人の外部にある力が介入し、コントロールする必要があるという。アノミー的上位規範も個人の外部に存在する規範であるといえるが、それは無規制的であり、個人を規制するという機能を十分に満たしていない。規範ではあるが、「バランスのとれた規範」ではないということになるのだろう。

その意味において、集団本位主義的上位規範も自己本位主義的上位規範も「バランスがとれていない規範」といえる。

統合しすぎず/しなさすぎず、拘束しすぎず/しなさすぎずというような適度な規範、あえていえば「中庸的上位規範」のようなものが重要になる。適度であるということは、欲望を過剰にさせず、抑えつけすぎもしないという点が重要になる。G・ベイトソン的に言えば「謙虚な認識枠組み」だろう。

デュルケムの言葉で言えば「必ずしも法的形式こそとらないが、社会の各階級が正当に追求することのできる快適さの限度を、とにかくも比較的厳密に定めた実際の規定」である。

「欲求水準が世人の感情によって適度に規定されるだけでは足りず、かつ、各個人に対していろいろな地位が開放されている必要がある」といもう。

「拘束(規制)」するだけではなく「開放(規定)」も同時に行わなければならないということだろう。縛るだけではなく緩めるのである。

消極的な拘束(制限、能力に応じた分相応の幸せ)だけでは足りず、積極的な拘束(開放、能力に応じた分相応の職業選択のチャンス)も必要だという話になる。こうした適切な拘束が欠けているからアノミーが常態化してしまっているのである。

「デュルケムは,まず,欲望ないし欲求あるいは幸福の追求に対する個人の情念は、社会によってのみその限界が画されるとする。

『 ・・・情念に限界を画することのできるものは個人のなかには存在しないから、個人の外部にあるなんらかの力が必然的にここに介入してこなければならない。・・・欲望が生理的メカニズムによって自動的に抑制されない場合には,その欲望は,みずから正当とみとめる限界を前にしてしかふみとどまることができない。

– ・・・この正義の法(人々が正当とみとめた限界)も・・・彼らみずからが自分自身に課するというわけにはいくまい。だから,人々は、尊敬し、自発的に服従しているある権威から,この法を与えられなければならないのである。そして,ただ社会だけが,あるときは直接的,全体的に,またあるときにはその諸器官の1つを媒介にして,この中庸化(modérateur)の役割を果たすことができる。なぜなら,社会は個人に優越した唯一の道徳的権力(pouvoirmoral)であり,個人はその優越性をみとめているからである。社会は,法律を布告し情念にこえてはならない限界をしめすうえで,必要にして唯一の権威である。』(カッコ内宮島,傍点筆者)。」米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」,76p

「『事実,歴史の各時期には,それぞれの社会的職務の相対的な価値や、各職務に与えられるべき相対的な報酬,したがって,それぞれの職業の一般の従事者にふさわしい生活の快適度などを定める,漠然としたある感情が,その社会の道徳意識のなかにひそんでいる。それぞれの職能は,このように世論のなかにおいて序列づけられていて、各職能に与えられるべき幸福の度合いも、その序列のなかに占める地位の上下によって定められている。・・必ずしも法的形式こそとらないが,社会の各階級が正当に追求することのできる快適さの限度を、とにかくも比較的厳密に定めた実際の規定が存在するということである。」』(傍点筆者)。

このように把握される規範規定が前項で述べた「職能の序列」の規定であることは,すでに明らかである。こらして,デュルケムは,まず,「職能の序列」の規定によって欲望ないし欲求あるいは幸福の追求が職能つまり手段と相応的に決定されることを明らかにする。」米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」,77p

デュルケムがアノミーの根拠としてあげている統計例

・農業従事者よりも資本主義的性格が強い商工業従事者に自殺が多い

・好況期には期待が過剰に高まり、不況期には期待が収入に届かないため、いずれの状況でも自殺が増加する

・創造性が求められる知的職業において自殺が多い

自己本位主義的自殺とアノミー的自殺が区別できない?

最後に、大澤真幸さんによる「自己本位主義的自殺とアノミー的自殺が区別できない」という主張を紹介する。統合がなさすぎる状態と拘束がなさすぎる状態の違いの問題ともいえる。

(1)自己本位主義的自殺は、個人が社会との結びつきを喪失し、孤立感や無力感にさいなまれることで生じる自殺である。

(2)アノミー的自殺は、社会規範や秩序が弱まり、価値観が不安定になることで生じる自殺である。

(3)どちらも、個人が社会との結びつきを喪失したことが原因である自殺であり、区別がつきにくい。

あえて区別するとすれば、自己本位的自殺が「個人の孤立」に焦点を当てるのに対して、アノミー的自殺は「社会の崩壊や秩序の崩壊」に焦点を当てている点であり、同じ現象の2つの側面であるともいえるかもしれない。

(4)デュルケムは「自己本位的自殺は意気消沈する自殺」で、「アノミー的自殺は激怒する自殺」だから両者は違うと主張している。ただし、大澤さんは怒りが失われて意気消沈した後にこそ自殺すると解釈しており、やはりどちらも区別しにくいという。

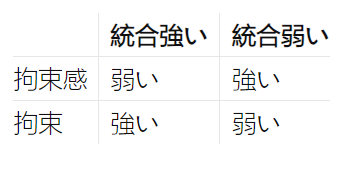

ところで、「統合が強すぎる社会ではそもそも拘束感が減るのであり、打ち消す」とは考えられないだろうか。同様に「拘束が強すぎる社会では統合感が減るのであり、打ち消す」といえる。したがって、理論的にはどちらかの強度に偏った社会が存在することになる。その偏り方が極端でなければ集合本位/宿命論の相違を確認しにくいのではないだろうか。もし両方の変数(統合と拘束)が独立的に動くならば、両者が同定度の社会も存在しうるということになるが、それでも相違が確認しにくいといえる。

(5)大澤さんによると、「自己本位主義的自殺とアノミー的自殺が区別できないという点が、まさに近代社会の特徴を表している」という」。近代社会の特徴は「不断に変化するということが常態」であり、前近代社会の特徴は「不断に変化しないということが常態」である。これも「一般状態(潮流)」的な理解でしっくりとくる。また、近代社会では集団本位主義的自殺や宿命論的自殺が少ない、特殊なケースであるというデュルケムの診断も重要になる。拘束や統合のどちらにも極端には偏った強さがなく、むしろ両方が偏りなく欠如しているともいえる。

近代社会は安定するために変化する必要があり、変化がつねに生じるために秩序が不安定になる危険を常にはらんでいる。デュルケムはそれらの対処として道徳の再建、とくに中間集団の再建を考えていた(統合と拘束を適度にする)。

追記(2025/01/29)

拘束と統合を独立的にではなく、相関的に扱ってみたいと思う。

きわめて単純に考えると、以下の表のようになる。以下、ベイトソンの相補/対称概念を利用して整理を試みる。

(1)統合が強ければ、拘束感は弱くなる。ただし、統合の強さに伴って通常、拘束は強くなると解釈できる。拘束感が弱まったとしても、それを上回るような拘束が形式的に生じる可能性はありうるのであり、結果的に拘束感が強まり、統合が弱体化する可能性はある。

(2)統合が弱ければ、拘束感は強くなる。拘束感が強くなると、拘束は弱まっていく。したがって、統合の弱さは拘束の弱さと打ち消し合わず、同時に欠如しうる。

A:統合が弱ければ拘束も弱くなりがちであり、両者は対称的な関係である。Aが弱まればBも弱まる。Bが弱まればAも弱まる。

B:統合が強ければ拘束も強くなりがちであり、両者は対称的な関係である。Aが強まればBも強まる。Bが弱まればAも弱まる。

C:統合が弱ければ拘束感は強くなりがちであり、両者は相補的な関係である。Aが弱まればBは強まる。Bが強まればAは弱まる。

D:統合が強ければ拘束感は弱くなりがちであり、両者は相補的な関係である。Aが強まればBは弱まる。Bが弱まればAは強まる。

備考1:拘束感はいわば「許容範囲」を広げるものであり、ラインを超えるような過剰な拘束が統合の強さの過剰から生じる場合がありうる。この場合、拘束感は統合の強さに応じて強くなりうる。

具体例:仲いいクラスメイト同士ならちょっとしたルールの追加も許容される。しかし、著しい人権侵害のルールが追加された場合、もはやその拘束には耐えられないと苦痛を感じる場合があるだろう。仲の悪いクラスメイト同士ならちょっとしたルールの追加でも拘束を感じさせやすく、苦痛を伴いやすい。

備考2:対称的な関係は打ち消し合わないケースであり、相補的な関係は打ち消し合うケースである。許容範囲内では打ち消し合わないが、その範囲を超えた場合は打ち消し合いをはじめる可能性がある。つまり、相補的な関係から対称的な関係へと移行する。

備考3:ここで重要なのは、対称的な関係であれ相補的な関係であれ、いずれにせよその過剰さはエスカレートし、人を自殺(ランナウェイ)へ追い込むという点である。Aの場合は統合も拘束もどちらも欠ける状態であり、Bの場合も過剰に進めば許容範囲を超えるとAへと移行することになる(仮にAへ移行せずとも、集団本位主義的自殺は生じる)。AとBをどちらも強めないような自己修正的、調整的なメカニズムが必要とされる。デュルケムはその手段として中間集団の再建を考えている。

「そうすると、個人が共同体とのつながりを弱め、自由になったときに増える自己本位的自殺とアノミー的自殺の関係はやはり非常に微妙です。論理的に考えても、自己本位と集団本位があって、いきなりアノミー的自殺というのは、分類の基準として変ではないか?北と南と、そして――西がないのに――東みたいな感じで。」

大澤真幸『社会学史』,233p「デュルケームを離れて言っておくと、私は自己本位的自殺とアノミー的自殺は同じものだと思います。デュルケームは、『自己本位的自殺は意気消沈する自殺で、アノミー的自殺は激怒する自殺』だから、両者は違うと書いていますが、それはどっちもどっちでしょう。自己本位的自殺だって、自殺するにはそれなりにエネルギーがいるでしょう。アノミー的自殺にしても、その怒りが失われて、落ち込んだときに自殺するわけです。どちらの自殺でも、希望を絶たれたときの失意や鬱と、自らの命を絶とうとしているときの激情の両面があるわけです。だから、この二つの自殺は区別しにくい。しかし、この二つが区別しにくいことが、まさに近代社会というものの特徴を表しているともいえます。」

大澤真幸『社会学史』,234p

参考文献リスト

今回の主な文献

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム「自殺論 (中公文庫 テ 4-2) 」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

・津崎克彦「日本における労働と自殺をめぐる社会学的研究 予備的考察」(2019)[URL]

『自殺論』の概要としてわかりやすい解説

・阪本俊生「< 寄稿論文> デュルケムの自殺論と現代日本の自殺: 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」(2011)[URL]

現代的な『自殺論』の意義の解説

・横山裕一「デュルケームの集団的意識による個人行動の拘束の理論および自殺論の解説―飲酒問題の理解のための新しい手引きとして」(2018)[URL]

宿命論的自殺関連

・薬師院仁志「自殺論の再構成」(1998)[URL]

主にベナールからのデュルケムへの批判

宿命論的自殺関連

・杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察: アルヴァックスとの比較を通して」(2014)[URL]

・杉尾浩規「自殺と集団本位主義: デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」(2013)[URL]

集団本位的自殺についての解説

・米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」(1980)[URL]

アノミー関連

・合田 正人「西田幾多郎と「模倣」の問題 タルドへの小さな言及の波紋」(2018)[URL]

タルド関連

・中倉智徳「ガブリエル・タルドの『経済心理学』における労働概念について」(2008)[URL]

タルド関連

その他

・奥村隆「ジンメルのアンビヴァレンツ」(2008)(URL)

・奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置――デュルケーム宗教社会学の動学化のために――」(1997)[URL]

・米川茂信「アノミーの規範分析: デュルケム・アノミー概念のマートン・アノミー概念における継受と展開」(1983)[URL]

・村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(2008)[URL]

・盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」(2005)[URL]

・江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(2006)[URL]

・赤坂真人「社会システム論の系譜(Ⅲ)──ヘンダーソンとパーソンズ;科学方法論をめぐって──」(1994)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。