Contents

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

【前提】はじめに

創造技法の位置づけ

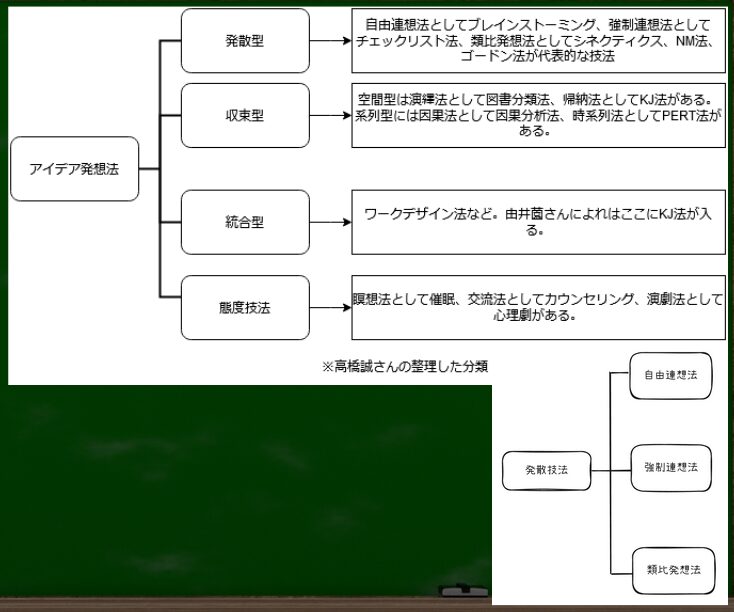

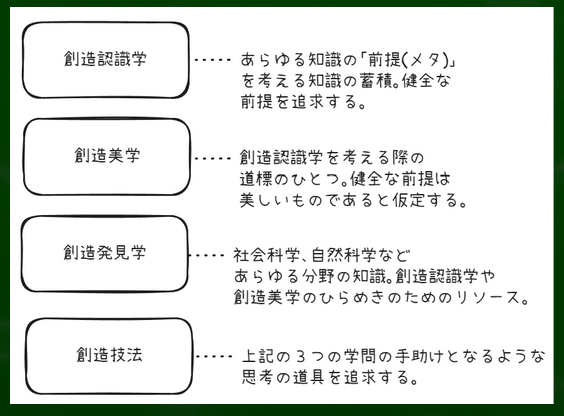

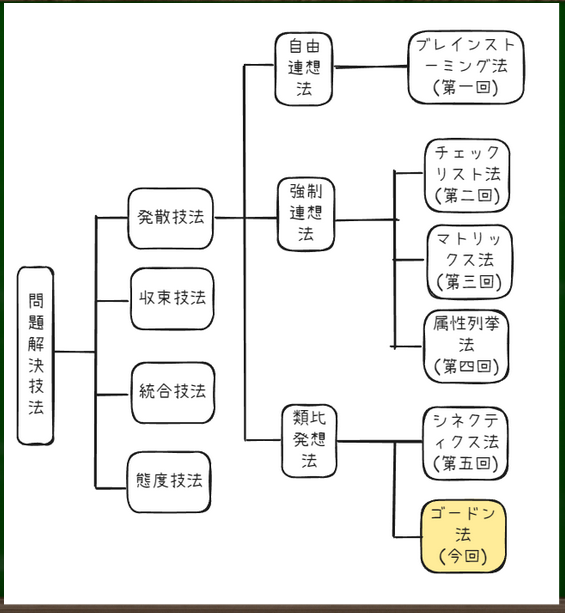

図で整理したものがこちら。

※詳細は第一回や創造発見法の動画で説明している。

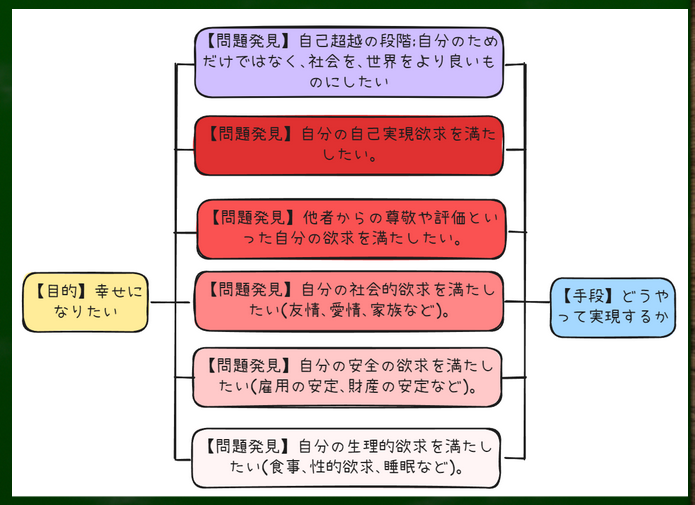

「何らかの解決すべき問題発見」が生じ、そのための「問題解決手段」として創造技法が用いられることになる。

発散技法と収束技法

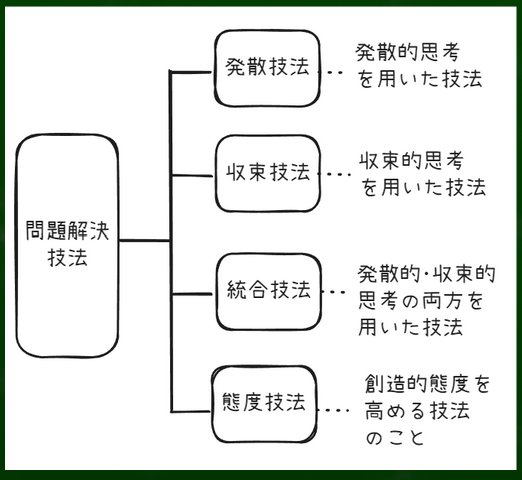

問題解決技法を整理すると上の図のようになる。

今回扱う創造技法は「発散技法(発散型)」のひとつである「類比発想法」に位置づけられる「シネクティクス」である。

今回扱う創造技法は「発散技法(発散型)」のひとつである「類比発想法」に位置づけられる「シネクティクス」である。

今まで学んだ発想法を位置づけて図にするとこのようになる。

ゴードン法とは

ゴードン法とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ゴードン法(英:Gordon method):具体的な問題を最初に明かさず、抽象的なテーマからスタートし、最後に課題を明らかにして結合することで新しいアイデアを引き出す発想技法のこと。

ブレインストーミングと同じように、基本的には集団発想技法である(もちろん個人でも応用可能だろう)。

・特に参考にしたページ

高橋誠「問題解決手法の知識」、日本経済新聞出版社、第二版,106p

・誰が開発したのか

ゴードン法は1950年代にウィリアム・ゴードンが開発した発想技法である。

ゴードンはシネクティクス法の共同開発者としても知られている(第5回の記事で扱った)。

ゴードン法の特徴とは

ゴードン法はブレインストーミング(第一回の動画で説明)にシネクティクス(第五回の動画で説明)を足したような手法であるといえる。

したがって、その主要な特徴は「類比」にあるといえる。類比とは「同種のものとしてくらべあわせること」という意味である。問題は、その類比をどのようにメンバーに行わせるかである。そこで重要なのは「抽象化」である。

たとえば「蟻の集団活動」と「人間の集団活動」は大きくみればその社会性という意味で似ていると仮定するとする。

蟻の集団活動における「ぶつかることで秩序を作る」という行動が、人間の集団活動にも有効なのではないか、と類推していくことができる。たとえば「意見をぶつけあうことで絆が生まれ、教室に秩序ができるのではないか」と自由に発想していくことができる。

ゴードン法における類比は、まず「抽象的なテーマから出発する」という点から始まる。

ここで大事なのは「リーダー以外はほんとうの具体的なテーマを知らない」という点である(わざと隠す)。

たとえばほんとうの具体的なテーマが「子どもが進んで歯を磨きたくなる歯ブラシを開発したい」というものだとする。しかしそれを「リズムを感じるもの」というように抽象化し、メンバーに自由な意見を出させるのである。

メンバーは太鼓の音や鼓動の音、踊りなどさまざまな属性や内容を自由に列挙していくだろう。

そしてリーダーはほんとうの目的を最後にメンバーに明かし、「自由に列挙して出てきたアイデア」と「具体的なテーマ」を強制的に結合させ、さらに討論を行うのである。

ここで重要なのは、「具体的なテーマ」と「抽象的なテーマ」が全く異なるものであったとしても、それらに類似する点を探していくという点である。

たとえば太鼓の音やダンスは、一見すると新開発の歯磨きとは無関連に見える。しかし、「子どもはリズムによって歯磨きを積極的にするようになるのではないか、特定の音波が心地よさを生むのではないか」といったような類似性を強制的に見つけ出していくことができる(アナロジー)。

ゴードン法で重要なのは、これらの自由な元のアイデアは「意図して出されたものではない」という点だ。

社会学者であるマートンの「意図せざる結果」を思い出す内容である。意図してなにかをしようとすると生じなかったAが、意図しないゆえに生じることもある。意図すると逆に奇抜なアイデアというものは出てこないという前提がゴードンにはあるようだ。先入観、いわゆるバイアスを避けるという効果があるのだろう。

従来のブレインストーミングなどでは、「問題がはっきり提示される」ことによって参加者が既成概念にとらわれてしまい、自由な発想が妨げられてしまうという問題があったらしい。

この問題に対処するために、問題の本質をあえて隠し、抽象化することで自由な発想を促す方法を考え出したというわけだ。

【基礎社会学第三十五回】ロバート・K・マートンの実証的機能分析とはなにか

・特に参考にしたページ

高橋誠「問題解決手法の知識」、日本経済新聞出版社、第二版,106p

鷲田小彌太「分かる使える思考法辞典」,すばる舎,第一版,183p

鷲田小彌太「分かる使える思考法辞典」,すばる舎,第一版,184p

ゴードン法のやりかたとは

リーダーとメンバーについて

リーダー(ファシリテーター、進行役、司会者)は1人、メンバーは各分野の専門家が5~12人必要とされるらしい。あくまでも集団技法として想定されており、かつ、企業の商品開発やマーケティングにおける会議が念頭におかれているようだ。このあたりはシネクティクスと基本的に同じであるといえる。また、一回の会議が通常2~3時間程度だという(ごく短時間で、リフレッシュとして行う場合もある)。

もちろん、専門家は特定の分野に絞らないほうがいいのだろう。

たとえばリーダーの目的が「筆記用具の新開発」だとしても、筆記用具だけに特化した詳しい人ばかりをズラリと並べても予想外なアイデアは出てきにくいかもしれない。隣接する分野である教育の専門家や、デザインの専門家、技術者、一見無関連なシステムエンジニアや動物学者などがいても面白い。

この集団の中で一番重要なのはリーダーである。リーダーだけが「真の具体的な目的」を知っているからである。「具体的なテーマを抽象的なテーマへ再構成する能力」がリーダーには求められる。たとえば「歯磨きの新開発」で「リズムを感じるもの」、「芝刈り機の新開発」で「分け方」といったように抽象化する能力が必要になる。この抽象化次第で重要なアイデアの量が決まってしまうかもしれない。

もちろん、他の発想技法と同じように、参加者を誘導する能力や観察する能力、専門家の晦渋な意見を噛み砕いて簡単にメンバーに説明する能力なども求められるだろう。

・特に参考にしたページ

高橋誠「問題解決手法の知識」、日本経済新聞出版社、第二版,106p

ゴードン法の具体的なプロセス

プロセス①:抽象的なテーマを提示

メンバーを集めるリーダーが先に決めておくことになる。大抵の場合、ゴードン法をやる理由はなにか実務的で具体的なものがあるはずである。新商品の開発、サービスの改善、教育の向上、都市計画、制度設計、製作、建築のデザインなど多岐にわたるだろう。

たとえばリーダーが上司から「環境に優しい新素材の食品容器を開発してほしい。メンバーを集めてやってくれ」と頼まれたとする。

次に、リーダーはこの「具体的なテーマ」を「抽象的なテーマ」に変換する必要がある。たとえば「消えるものとはなにか」、「戻るものとはなにか」、「循環するシステムとはなにか」といったように問題には関連するがぼんやりした概念を提示するわけである。これであまりにも無関連で奇抜すぎる概念、たとえば「混沌としたやわらかさ」のようなものを提示してもうまくいくとは思えない(うまくいくかもしれないが)。ある意味では「センス」が試される段階だと言える。

プロセス②:自由なアイデア出し

抽象的なテーマをもとに、メンバーが自由に発想していく段階である。

メンバーの連想に対して、リーダーが応答していくという。たとえば「消えるものとはなにか」についてメンバーが「消えたように見えただけで実はポケットにある」というように答えたとする。これをリーダーは「マジックのような感じですね」といったように応答していくのである。やりとりはカメラやテープで会議自体(ゴードン会議と呼ばれる)を録音したり、紙に記録しておくといいだろう。

プロセス③:隠していた具体的なテーマの開示

アイデアが出つくした後で、本来の問題をメンバーにはっきりと伝えていく。段階的に開示していく方法もあるそうだ。

たとえば「環境に優しい新素材の食品容器の開発」が抽象的なテーマだった場合、「環境に優しく、かつ戻るものとはなにか」といったように段階的に開示していく方法もアリなのだろう。

段階的に開示していく場合は、まるで元のテーマと結びつきそうにない方向に議論が過熱してしまっているケースなどで有効になるのだろう。たとえば「量子力学において消えるとはどういう事態なのか」といったように、一部のメンバーだけが盛り上がっているようなケースでは有効かもしれない。

ただし、全く無関連に見える方向が意外な結果を生む場合もあるので、そこでもセンスが必要になるといえる。

プロセス④:強制結合

抽象的なテーマをもとに出されたアイデアを、具体的な元のテーマと結合・適合させていく段階である。

属性列挙法の回(第四回)でクロフォードの「三重化」という概念を学んだ。ある対象Aを素材と属性に分解し、その属性を他の対象Bに適用したりする方法のことである。

今回は、ある具体的対象対象Aを抽象的対象Bへと広げ、そこからX1、X2と列挙していき、本来の対象であるAへとX1やX2を結合(適応・改造・作り替え)していくケースであるといえる。

たとえば「線」という抽象的素材Bがテーマであり、X1では「消すことができる」という素材(属性・内容)が出たとする。そこから、本来の対象であるボールペンという対象Aへ適応させ、「(消しゴムで)消すことのできるボールペン」というアイデアができるかもしれない。

特に参考にしたページ

高橋誠「問題解決手法の知識」、日本経済新聞出版社、第二版,107p

鷲田小彌太「分かる使える思考法辞典」,すばる舎,第一版,184p

ゴードン法は1人だけでできるか

どの説明を見ても、基本的に「集団」で行うことが前提とされ、「個人」で行うことが前提とされていないようである。

第一に、1人では特定の専門分野もまたたいていは一つであることが原因だろう。また、仮に複数の専門分野をもっていたとしても、大きく見れば一つの分野に関心が集中してしまうことがありうる。

たとえば利益に関心がいく人や、人間に関心がいく人、技術に関心がいく人など、さまざまな傾向、性格がある。人間は特定の型を好む生き物だからであり、簡単にはリセットすることができない。

それゆえに「分散(発散)」しにくいのであり、またそれゆえに集団による多様性に基づいた討議が開発されているともいえるだろう。

ブレインストーミングがそうであったように、1人だけでも発散技法を行うことは可能であると私は考える。具体的な方法なしに行き当たりばったりの気分で考えるよりは、システマティックに考えたほうがいいからである。

また、専門性という点は近年のAI技術の発達によってカバーできるのではないだろうか。AIに専門家の役を振り当てて意見を出してもらえば、擬似的な集団討議が可能になるといえる。

ただし、肝心の「テーマを隠す」という点が1人だけの場合は隠しようがないので、自分で発想するという意味ではこの技法の特徴を活かしきれないとはいえるだろう。

もちろんAIにテーマを隠したまま発想をさせるという方法もなくはない。また、まるでテーマが隠されているかのように演じてみるのもありかもしれない。たとえば普段から抽象的なテーマに変換してストックしておき、必要な時にランダムに取り出してみるというのも面白い。このさい、どのような具体的なテーマから取り出したのかは隠しておく工夫が必要になる(別のところに記載するなど)。いずれも自分にとって重要なテーマの変換であるならば、類比が有効になりやすいといえる。

ゴードン法の具体例

芝刈り機

たとえば上野一郎さんは「芝刈り機」という具体的なテーマをもとに具体例を提示している。

リーダーは「あらゆる分け方を思いついてください」とまずは発想を促すそうだ。「芝刈り機」という具体的なテーマが「分け方」という抽象的なテーマに変換されているという点がポイントである。

たとえば以下のようなメンバーの連想とリーダーの応答が紹介されている。

- (メンバー)遠心力で液体から固体を分離できます。

- (リーダー)ぐるぐる回して分離ですね(ここで回転ドラム式の着想を得る)。

- (メンバー)溶接工はガスで金属を分離します。

- (リーダー)熱で分けるのですね(ここで熱線で芝を焼き切る着想を得る)。

・特に参考にしたページ

高橋誠「問題解決手法の知識」、日本経済新聞出版社、第二版,107p

応用

高橋誠さんによると、ゴードン法には「リーダーの力量で結果が左右される」という問題や、「メンバーに本当の課題が明らかにされないため、欲求不満がたまる」という問題があるらしい。

前者の場合は、抽象テーマの選定の難易度もあるのかもしれない。

そのため、メンバーの半分に事前に本当の課題を知らせておくというゴードン法の変型を利用する場合があるそうだ。

実質的にリーダーの役割を分散させることになるのだろう。また、ゴードン法を実施するグループと、そのヒントを活用し解決を考えるグループを分ける方法もあるそうだ。

・特に参考にしたページ

高橋誠「問題解決手法の知識」、日本経済新聞出版社、第二版,108p

コラム:抽象化について

抽象化は発想を分散させるという研究

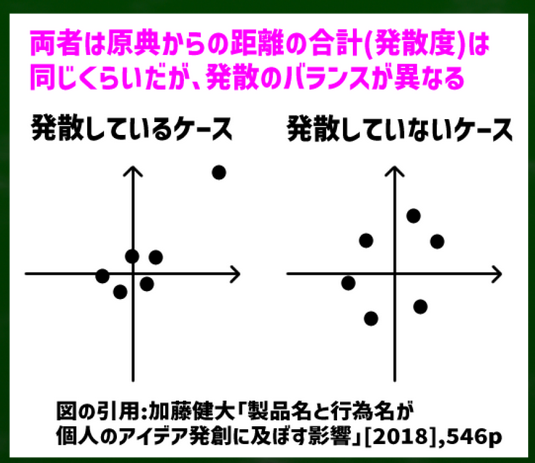

加藤健大さんによると、右の2つのケースの発散の量は同じだが、バランスが異なるという。

つまり、「上手く発散できているケース」とそうではないケースがあるというわけである。

加藤さんは大学生を対象に実験を行った結果、「デザイン対象の抽象度が高いと発散度が高く、デザイン対象の抽象度が低いと発散度が小さかった」という(例外もあるが)。

この実験はゴードン法の効果を裏付けるようなものだといえる。なぜなら、ゴードン法はまさにアイデアを発散させる技法であり、かつ抽象化にその特徴があるからである。

加藤さんの実験では、抽象度が低いものを「製品名」、抽象度が高いものを「行為名」として扱っている。

たとえば「懐中電灯」は抽象度が低い製品名だが、「手に持って照らす道具」はより抽象度が高い行為名だといえる。

さらに抽象度を上げれば、「光らせるもの」といったテーマになるのだろう。抽象化の際のよいtips(ヒント)になる。

・参考にした論文

加藤健大「製品名と行為名が個人のアイデア発創に及ぼす影響」[2018]

社会学における抽象化

あらゆる分野で、具体化と抽象化の反復の重要性を経験することは多いと私は感じている。

たとえば社会学者のマックス・ウェーバーは「理念型」という概念を用いて抽象化を行っている。

理念型とは現実には実在せず、思考の中にのみ存在する純粋な論理モデルだとされている。

たとえばある団体の一人ひとりを見ていったら、それぞれ異なる考え方をしているかもしれない。しかしそれらの特徴をあえて誇張し、「〇〇という特徴をもつ集団である」と理想化するのである。

もちろん、ウェーバーは理想と現実を混同してはならないと強く主張している。あくまでも分析のために便宜的に理想化しておくというわけである。これはたんなる統計による平均化とも異なる。経済学においても、人は非合理的な行為をしないという前提のもとで理論が作られているケースが多く、実際には非合理的な行為が多かったとしても理論が有用なら気にしないというスタンスの人が多いといえる(もちろん非合理性をふまえたモデルもあるだろうが)。

ウェーバーはこのような理念型を「発見モデル(索出の道具)」として使っている。

たとえば仮に理念型を用いて社会を分析している時に、理念型と全く異なるタイプの集団や人間に出会ったとする。この集団や人間は「なぜ理念型と異なるのか、その原因はいかなる社会的な事象に由来しているのか」というより具体的な問いへとつながっていく良い機会になる。理念型を作ったら終わりなのではなく、それは実証への始まりでもある。より適切なモデルづくりという意味では社会学とは具体と抽象の反復によって適切な範囲のモデルを探し出す営みであるともいえる。

【基礎社会学第六回】マックス・ウェーバーの「理念型」とはなにか(概略編)

参考文献リスト

今回特に用いた文献

ジョージ・レイコフ、マーク・ジョンソン「レトリックと人生」

汎用文献

高橋 誠「問題解決手法の知識」

鷲田 小彌太「分かる使える思考法事典: アイディアを生み出し、形にする50の技法」

鷲田 小彌太「分かる使える思考法事典: アイディアを生み出し、形にする50の技法」

三谷宏治「マジビジプロ 超図解 三谷教授と学ぶ 「拡げる」×「絞る」で明快! 全思考法カタログ」

三谷宏治「マジビジプロ 超図解 三谷教授と学ぶ 「拡げる」×「絞る」で明快! 全思考法カタログ」

B.ミラー (著), 弓野 憲一 (監修, 翻訳), 宗吉 秀樹 (翻訳) 「創造的問題解決: なぜ問題が解決できないのか?」

B.ミラー (著), 弓野 憲一 (監修, 翻訳), 宗吉 秀樹 (翻訳) 「創造的問題解決: なぜ問題が解決できないのか?」

高橋 誠 「新編創造力事典: 日本人の創造力を開発する」

参考論文

加藤健大「製品名と行為名が個人のアイデア発創に及ぼす影響」[2018][URL]

>抽象化と発散度の関連における実証がされていて面白い

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。