- Home

- ハロルド・ガーフィンケル, 1ワード社会学

- 【1ワード社会学第九回】ガーフィンケルの「エスノメソドロジー」とはなにか

【1ワード社会学第九回】ガーフィンケルの「エスノメソドロジー」とはなにか

- 2025/11/27

- ハロルド・ガーフィンケル, 1ワード社会学

- コメントを書く

Contents

動画での説明

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ショート動画で1分で説明しているバージョンも投稿していますm(_ _)m

はじめに

社会学とはなにか

社会学とは、「社会を対象とする学問」のことである。そして社会とは基本的に「人々の社会的行為の相互作用の集まり」を意味する。

なぜ社会学が存在するのかについては多種多様な立場があるが、根本的には「社会を分析し、よりよい社会へ導くため」だといえる。社会とはなにか、どう変動していくのかという事実判断やどうあるべきかという価値判断の両方のバランスをとる必要のある学問である。

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

この動画チャンネルシリーズは創造発見学に位置づけられている。要するに、アイデアをひらめくための情報を学ぼうというわけである。ビジネス、友人関係、学業、さまざまなものにそれぞれ活かしてほしい。

できるだけ1ワードに説明する対象を絞っていく。

「エスノメソドロジー」とは

「エスノメソドロジー」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

エスノメソドロジー(英:ethnomethodology):人びとが日常生活の中で社会的秩序をどのような方法によって生み出し、維持しているのかを観察し、解明する学問のこと。

エスノメソドロジーは誰の用語か、提唱者について

エスノメソドロジーはアメリカの社会学者であるハロルド・ガーフィンケルによって『エスノメソドロジーの研究』(1967)の中で提唱され、造語され、認知されるようになったという。

ガーフィンケルは構造-機能主義で知られるパーソンズのもとで学んだ人物だが、現象学的社会学で知られるシュッツに大きな影響を受けたことで知られている。※今回は1ワードといっても「エスノメソドロジー」というかなり幅の広い用語であり、すこし長くなる予定である(個人的にも好きな分野なので、長く扱いたい)。

・特に参考にしたページ

香月孝志,「社会学用語図鑑」,プレジデント社,第一刷,147p

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,40p

大澤真幸,「社会学史」,講談社現代新書,第二刷、439p

エスノメソドロジーの言葉の由来とは

「エスノ(ethno)」とは一般的に、「民族」を意味する。たとえば「エスノグラフィー(民俗誌)」は人類学において特定の民族集団の文化・社会・環境などの生きている世界についての具体的な記述を意味する。たとえばエスノセントリズムの場合は民族中心主義と訳される。

「メソッド(method)」とは一般的に、「方法」を意味する。そして「ロジー(logy)」とはギリシア語のロゴスに由来する言葉で、学問的営み、体系的研究を意味する。

ガーフィンケルは「エスノ」という言葉は、「エスノボタニー(民族植物学)」という言葉にヒントを得たと述べている。

エスノボタニーでは、エスノという言葉は「ある社会のメンバーが、彼の属する社会の常識的知識を、『あらゆること』についての常識的知識として、なんらかの仕方で利用することができるということ」を意味するという。

「民族」と呼称できるということは、単なる「集合体」ではないという点が重要である。ある特定の社会に属している人びとであり、属しているということはなんらかの「その社会における常識的知識」を利用可能であるということである。

エスノボタニーの場合は、当の社会のメンバーが植物をめぐることがらを扱うのに適切な方法を知っていること、利用できることを意味しており、またそれらを研究することを意味しているということになる。

たとえば「ある草Aは邪魔だから刈るものである」ということを我々は常識的知識として利用可能であり、それらを知っているとする。

しかし違う民族で雑草Aは「呪術に利用できる神聖なもの」として(あたりまえのこととして)知られているかもしれない。

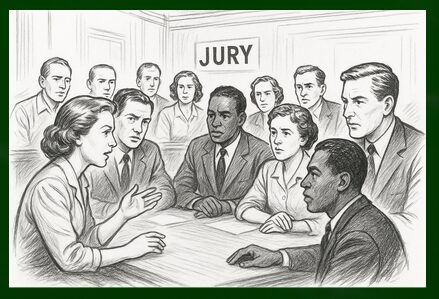

ガーフィンケルはエスノボタニーにおける人びとのあり方と、アメリカにおける陪審員のあり方の共通点を見つけたという。

「ふつうはこういうものだ」といった日常的な方法が使用されているという点である。たとえば陪審員(市民からランダムに選ばれ、罪状を話し合って決めるひとたち)は場の雰囲気や流れ、「酔ってたら誰でも判断が鈍るだろう」というような日常的な知識に強く影響を受けて結論を出すことがありうる。しかし、そうした「ふつうの感覚や方法」が彼らに意識されることは基本的になく、彼らは法律に基づいて、合理的に判断を形成したと考えているのである。

植物においても、我々のほとんどはキノコを特別な検査薬に漬けて毒性を判断するのではなく、「ふつうこの色は危ない、この形は危ない」といった日常的な方法が使用されていることが多いといえる。「どういう人が不審者か」といったパターンも、我々はなんとなく知っている(たとえば服装や挙動など)。

専門的な資格や訓練による特殊な判断とは異なり、誰でもその社会に属していれば可能な判断の方法であるという点がポイントである(もちろん、専門家集団における「ふつうの、日常の方法」という捉え方も可能だが)。そしてエスノメソドロジーが研究の対象とするのはまさにその「日常生活における人びとの手法」であり、その手法によっていかに「社会秩序」が形成されているかである。

・特に参考にしたページ

ハロルド ガーフィンケル (著), 山田 富秋 (翻訳) 「エスノメソドロジ-: 社会学的思考の解体」,第三刷,14p

「クロニクル社会学」,有斐閣アルマ,第一六刷,243p

エスノメソドロジーにおける「自明性」と「説明可能性」とは

エスノメソドロジーにおける自明性

たとえば会話をスムーズに行えるのは、「お互いが同時に喋らない」というまさに「ふつうはそうする」といった手法による。

そして、そうした方法をわれわれは「ふつう(=あたりまえ)」であると認識していることから、それを意識することは少ない。呼吸をする方法をあえて意識しないのと同じように、ほとんど自動的に、無意識的に身体が覚えており、スムーズに行えているのである。絵を描く人が絵を上手く描く方法を他者に説明しにくいのと似ている。

エスノメソドロジーが解明の対象とする「日常生活の手法」は人びとが「自明視」している、「隠されている」、「当然視している」、「無意識的」なものなのである。

あたりまえのことすぎて気づかれていないのである。たとえば「電車で目線を合わせない」ということを我々は気づかぬうちに学習し、実践しているが、あたりまえすぎてわざわざ意識しない(ルールだからしかたなくするというより、そうしたいから、そうすべきだから進んでするというイメージに近い)。じろじろみられるなど、日常とズレるときに特別に意識されるものなのである(あとで扱う違背実験とも関連することである)。

・特に参考にしたページ

ハロルド ガーフィンケル (著), 山田 富秋 (翻訳) 「エスノメソドロジ-: 社会学的思考の解体」,第三刷,299p

エスノメソドロジーにおける説明可能性

「日常の人びとの行為」は、その社会の成員であれば、誰もが理解できるものだという。

つまり、行為者が何をしていて、何を目的としていて、どういう規則に従っているか、自分も、それを見る人の両方が「説明(報告)可能」なものであるという。ただし、当事者が上手く説明できるかどうかは別だろう。しかし観察者が、「こういう方法で、秩序を保っていますよね」と説明すれば、「たしかにそうかもしれない」と理解できるものなのである。「ああ、たしかに電車内では目線を合わせないようにしていたな」と納得できる、説明できるものなのである。

たとえば我々が「電車で目を合わせない」ことの目的を聞かれたら、「そういうものだから、失礼だから、気まずいから、マナーだから」と意図を説明できる。

しかし、「電車でステップしている」行為を我々(日本人)は理解できるだろうか。すくなくとも「あたりまえのこと」ではないので、行為を理解すること(目的を知ること)は容易ではない。また、どこか遠くの国の部族のひとたちからすれば「電車で目を合わせない」というその方法を理解できないかもしれない(むしろ不安に感じるかもしれない)。

たとえば行為者Aがコンビニである物をレジに置いたときに、行為者Bは「それを貨幣と交換するという目的があるのだな」と理解できる。そして実際に行為者Aもまたそうした目的があるのである。

双方にとって説明可能であるということは、それらの行為が「わけがわかるもの」であり、「理屈にかなうもの」であり、「ふつうなら、日常ならこういう意味がある」と理解できるということである。もちろん日常的な生活において同じ社会の構成員である相手の目的・意図・企図を予測できない場合もあるが、それらは例外的なケースなのである。

・特に参考にしたページ

「クロニクル社会学」,有斐閣アルマ,第一六刷,244p

「主観的意味」、「行為」、「秩序問題」

相手の心の中をどうやって見るのか

ガーフィンケルの最初の関心は、「どうやって私たちは相手の行為を理解しているのか」という点にあった。

たとえば「物を買う」という行為を考えてみる。「机におにぎりを置く」というAの行為をBが見たとして、その「目的」を理解できるだろうか。目的そのものはいわば「内心」であり、「主観的意味」である。どういう意図でおにぎりを机の上に置いたのか、どうやって我々は理解するのだろうか。

私たちは相手の心を、主観を直接覗くことはできない。にもかかわらず、我々は相手の目的を理解できている。すくなくとも、日常生活において相手の目的の把握に失敗することは少ない。「この人にある行為の目的を明確に誤解されている」と思う機会はほとんどない。

もちろん道を歩いている人が今何を考えているか(恋人のことかもしれないし、夕飯のことかもしれない)といったことはよくわからないかもしれないが、「信号で止まっているのは車を避けるためだろう」といった目的は理解できる。

社会学者のマックス・ウェーバー的にいえば、特に「目的合理的行為」が理解しやすいと言える(仕事をするのはお金を稼ぐためだろうなど)。価値合理的行為、伝統的行為は外部の人からは理解されにくく、感情的行為は突発的な場合は予測しにくいかもしれない。

ウェーバー的にいえば動機とは「行為者自身や観察者がある行動の当然の理由と考えるような意味連関」であり、まさに「日常的な理解」である。

お互いに主観的意味を理解し合えることができるということは、相互行為が安定するということである。安定した行為のまとまりを「構造」ともいう。言い換えれば、そこには「社会的な秩序」が存在するということである。なぜ、どのようにして秩序が生成し、維持されていくのかという問題が「秩序問題」である。

【基礎社会学第十四回】マックス・ウェーバーの社会的行為の四類型とはなにか

【基礎社会学第十七回】タルコット・パーソンズの「ホッブズ的秩序問題」とはなにか

ガーフィンケルはパーソンズのように理論的に秩序問題を考えるわけではなく、「実際に人びとが何をしているかを調べる」というミクロ(小さ)な手法をとっている。

「あらゆる人びとの相互行為を安定させるなにか」といった抽象的でマクロ(大き)な手法ではなく、「今・ここにいる人びとの相互行為を安定させるなにか=方法(メソッド)」を考える手法である。

たとえばパーソンズのようにざっくりと「価値規範」が秩序を長期的に維持させると考えたり、あるいは相互利益関係や権力関係によって維持させると考える手法ではない。

「日本のある地域の電車では目線をあえてそらすといった手法が電車内での秩序を維持させる要因の一つである」といった、非常にミクロな、日常的な、アドホック(その都度、その場限り)な分析を行っていくのである。

・特に参考にしたページ

「ブリッジブック社会学」,114p

エスノメソドロジーは客観的な実在性を否定しているわけではない

ただし、ガーフィンケルは社会的な事実や秩序が客観的に存在していることを否定しているわけではないという(あとで扱うように、方法論的に無関心になるという点が重要である。それらを理論的、抽象的に想定し、自明視したまま分析するのは賢くないやり方であるという立場である。)。

たとえば「物を買う」場合、「今・ここの私の行為」を超えた規範に私は影響を受けているようにみえる。大きな経済システムは私一人の意味づけや行為によって成り立っているわけではなく、私の外部にあるように感じる。

私があるものを「罪に値しない」と意味づけても、法システムは「そんなことはどうでもいい。法律によれば、それは罪に値する」と私に押し付けてくるかもしれない。

私が「あれは何の意味もないボールの落下だ」と意味づけても、「ホームラン」になってしまい、ゲームに勝敗がついてしまう。球場の過半数の人があれはただの落下だと意味づけても、やはりホームランになってしまうかもしれない。

しかしそうした客観的な秩序は一方的に「我々」の外にあるのではない。もし我々のすべてが経済活動の一切を停止した場合、経済システムという大きな秩序は消滅するのである。我々の相互作用によって法律の条文も変わるかもしれないし、ホームランかどうかの判定のルールも変わるかもしれない。

我々の日々の相互行為によって、客観的な秩序が大なり小なりそこに生じているのであり、維持されているのであり、ときには小さく消滅しているのである。たとえば「ある特殊な転売は経済行為ではない」と多くの人に見なされれば、それは経済行為としてみなされず、逸脱行為として(あたりまえに)解釈されていく可能性もある。

相互行為が安定し、そこに構造=秩序が生まれる。秩序は行為に影響を与え、行為は秩序に影響を与える。その循環の中で我々は生きているのである。ガーフィンケルはどちらが先かといった理論的な話には踏み込まない。双方向に影響し合っているという事実が観察されればいいのである。

そして我々はすでに存在する、安定的で客観的な秩序から100%規定される存在ではなく、全く規定されない存在でもない。ときには抵抗し、拒絶し、ときにはそれを維持し、修正し、改変しようとしているのである。

そして多くの場合、秩序のあり方は「あたりまえ」すぎて、我々は意識することがない。たとえばどうして会話が成り立っているのか。どうして人混みでぶつからないのか。どうして買物ができるのか。

われわれはごくあたりまえに成り立っている秩序がなぜ可能なのかをきちんとは把握していないが(身体は知っている)、その秩序を成り立たせているのである。つまり、「なんとかやっていけている」のであり、混沌とした暗闇にいるわけではない。見知らぬジャングルのある民族に1人で会いに行く場合、「どうすればいいんだ」と困り果て、「自分たちの社会ではこの方法でうまくいっていたのに」と我々は改めて秩序を痛感するのである。

・特に参考にしたページ

「新しい社会学の歩み」,有斐閣アルマ,第一刷,95p

エスノメソドロジーにおける「文脈依存性」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

文脈依存性(英:indexicality,インデックス性):同じ言葉や行為でも、それが行われた場面や関係性、前後の流れなどの文脈によって意味や解釈が変わるという性質のこと。

たとえばこのような会話があったとする。

A:「ぼくは、キツネ」

B「んー、と。じゃあ、わたしはタヌキ」

このような会話行為の要素があったとして、彼らの意図が第三者に理解できるか。あるいはBはなぜ、Aの発話の意味を理解できたのか。

私たちの文化では発話の文脈を知らなくても「蕎麦やうどんの話をしているのかもしれない」と推測できるかもしれないが、ほかの社会ではそのような推測は難しいだろう。

動物園のおゆうぎ会の担当決めだと解釈される場合もある。正直私は文章だけを見て、「ああ、蕎麦のことかもしれないな」などと推測することができなかった。ありうる妥当な可能性の選択肢を複数思い浮かぶことすらすぐにはできなかった。「一体何の話だ」と戸惑ってしまった。

意味は「文脈」次第で変わる。この文脈は「状況」とも呼ばれる。ある行為は単体では意味をなさず、不確定であり、不完全だというわけである。

たとえば「それをとって」という発話を聞いただけでは、「それ」の意味はわからない。しかしラーメン屋の店内にいて、注文したラーメンがテーブルに届いた後であり、目の前に箸ケースがあったという「状況」を考えれば、「それ」が「箸」であると解釈できる。つまり、意味が確定できるというわけである。

・特に参考にしたページ

「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,138p

「新しい社会学の歩み」,有斐閣アルマ,第一刷,76p

ハロルド ガーフィンケル (著), 山田 富秋 (翻訳) 「エスノメソドロジ-: 社会学的思考の解体」,第三刷,302p

エスノメソドロジーにおける修復作業、実践的社会学的推論とは

もちろん、「違うよ、箸じゃないよティッシュだよ」という会話が続く場合もあり、この行為によって秩序が維持されるケースもある。エスノメソドロジーでは「修復作業」と呼ばれる)。

しかし、たいていの場合、我々はある行為の意味がそれ単体では確定しなくとも、なんとかやっていけている。それぞれの個別の状況において、うまく言葉や行為を解釈し、秩序を成り立たせているのである。つまり、「ああ、あれね」と「察している」のであり、ガーフィンケル的に言えば「実践的社会学的推論」を日常の人びとは自然に行っているのである(推論はだいたい当たっている)。

では、どうやってそれが可能なのか。つまり、その「方法=メソッド」とはなにかという点をエスノメソドロジーは研究の対象とするのである。

「ふつうは、そう解釈するでしょ」という、まさにその「(その人たちからすれば)ふつうの、ありふれた方法」を自明化すること、言語化すること、目に見える形に、説明可能な形にすること、先入観をもたずに、抽象的すぎる概念を使わずに、素朴に記述することがポイントなのである。

・特に参考にしたページ

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,235p

ハロルド ガーフィンケル (著), 山田 富秋 (翻訳) 「エスノメソドロジ-: 社会学的思考の解体」,第三刷,305p

エスノメソドロジーはwhatではなくhowやwhyを重視する

エスノメソドロジーでは「何が話されたのか」よりも、「どのような状況で話されたのか」を重視する。

その状況の中には相手の表情や声のトーン、周りの物理的な環境、前後になにがあったのかという出来事など、さまざまな要素が含まれている。こうきくと、社会学者のジンメルが要素よりも関係を重視したことを思い出す。たとえばジンメルは誰が、何を、宗教が、法律がといった個別具体的な内容ではなく、それらのどこでも存在しうる「支配関係」などの抽象的な形式を重視した。もっとも、エスノメソドロジーではそうした概念を先にもって分析にかかるのではなく、あくまでもミクロな分析を通して把握していくものだとされている。実際に、ミクロな分析から、メゾやマクロな分析へと接続させていく立場もある。

「それがなにか」よりも、「どのようになりたっているのか」という生成論・動態論をエスノメソドロジーは重視する。

文脈依存性という視点は、語の用法を重視した哲学者であるウィトゲンシュタインの言語ゲーム論に影響を受けているらしい。現象学の創始者と知られているフッサールもまた、後期において静態論から動態論(生成論)に移行したことで知られている。

・特に参考にしたページ

「クロニクル社会学」,有斐閣アルマ,第一六刷,250p

「相互反映性」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

行為に意味や内心が埋め込まれている

「相互反映性」という言葉はいまいちわかりにくい。反映性を英語でリフレクションという。いわゆる「反射」であり、鏡に自分の顔が反射している場合をイメージするとわかりやすい。あるいは「彼が失礼な態度をとるのは不満の表われだ(His rudeness is a reflection of his dissatisfaction. )」といったように用いることができる。ここでいうリフレクションは「表現」に近い。

エスノメソドロジーにおいて、行為はその「方法」や「目的」を映し出している、表現していると考えられている。

これが行為における(方法や目的の)反映性である。「行為がどのようなものであるかは、行為に受肉されている」と表現されることもある。「百聞は一見にしかず」とニュアンスが近いかもしれない(もちろん、話すことも行為だが)。

したがって、何ら行為をしなければ、どういう方法を用いているのか、どういう目的があるのか、どういう意味があるのかが映し出されていないということになる(厳密に言えば、あえて行為しないこともまた意味を映し出す場合もあるだろう。たとえば税務署からの連絡を無視し続ければ、対応する気がないという意味、あるいは税金を逃れようと意図していると解釈されうる)。

たとえば我々の社会では「首を横にふる」という行為をした場合、「拒絶」という目的や意味をその行為は表現している、反映していると他者は理解するのであり、当事者もそのように意図していると考えられる(ふつうはそのように使うものであると、お互いが了解している)。また、そのような行為によって嫌なことを回避し、軋轢を避け、秩序を維持できているともいえる。

「相互反映性」における「相互」とはどういう意味か

問題は、「相互反映性」における「相互」という意味である。

たとえば「SNSの相互フォロー」の場合、AがBを一方的にフォローするだけではなく、BもAをフォローしている状態を意味する。では、相互反映性において、いったいAとBは何に該当するのか。

- 行為は「方法や目的、意味」を反映している。

- 行為は単体ではなく、「状況(文脈)」によってその解釈が変わる。つまり、状況が、その「方法や目的、意味」のあり方の解釈を規定する。

- 「状況」が「行為」の解釈を方向づける。しかし、「行為」によって「状況」が維持され、作られ、変革される。状況は行為の土台であるが、しかし状況の土台もまた行為がつくるものである。

状況が一切不明な場合、ある行為は、「なんでもありうる」ということになる。

たとえば「ボールを観客席に入れた」という文字の場合で、状況が不明瞭だとする(小説などで前の文章があるわけでもない)。試合中かどうかも、野球かどうかも、選手かどうかも不明瞭である。その場合、いったいなぜいれたのかという目的や、その意味が不確定のままである。もちろん、「なんとなくこうだろう」という予測はできるという意味で「なんでもありうる」というわけではないが、しかしこの言葉を見ただけではその目的が「ふつうにわかる」という意味で反映されているとは思えない。

しかし、実際に「ボールを観客席に入れた」という状況を目で見たときのことを考えてほしい。「どこで」、「誰が」という情報は把握できるはずである。

野球の試合中で、相手の選手が投手の球を打った場合はどういう意味内容になるのか。たとえば野球のルールでは「野球の選手がボールを打って観客席に入れた場合はホームラン」である(細かい記述を省く)。「発話行為」も同様に、文脈がきちんと説明された状況、たとえば明らかに野球の話の流れならば、「これはホームランだな」とふつうに、滑らかに、よく考えずに理解できる。

我々の多くは、ボールを打つという行為から、そうした意味内容を読み取るのである。いちいち、「〇〇というルールであり、〇〇の場合、〇〇になる」といった詳細が伝えられなくても我々の多くはそれがどういう意味かわかる(野球に一切詳しくない人もいるかもしれないが)。

我々は首をふることがNOを意味し、睨まれることが嫌悪を意味することがわかるのである。なぜわかるのかと問い詰められれば、「そういうものでしょ」という類いのものである。「世の中、そうなっている」、「そういう文化だから」というタイプのものである。

「首をよこにふる」という行為が「拒絶」という意味の反映であるとする。どうやら、「Cという状況でXの場合はYとみなされる」という決まり事、安定したルールがそこにはある。そして我々が生まれる前から、どうやらそうした「決まり事(いわゆる文化や法律などの社会構造、不動で外在的に見える常識的知識)」がある。

このように説明すると、「社会構造というルールがわれわれの行為の意味や目的を一方的に規定している」ようにも見える。

しかし、ある人物が「首をよこにふる」をじつは「肯定」を意味するものとして使いだしたらどうなるか。明らかに社会構造とは矛盾した行為であり、他者は困惑するかもしれない。

しかし、あるローカルな社会集団において、みんなが突然「首をよこにふる」を肯定の意味合いで継続的に使い出すと、そこには一定のルールが新たに生じてくることがありうる。「ああ、首をふっているけど本当は肯定を意味するんだな」と理解されていく場合もあるかもしれない(たとえば日本では、「いえいえ、お気遣いなく・・・」といったように遠慮をまず示したりすることがある)。

つまり、状況が一方的に行為の解釈を強制するのではなく、行為もまた状況のあり方に影響を与えているのである。言い換えれば、状況もまた行為の反映なのだといえる。ちょっとした誰かの行為が全体に広がり、真逆の意味合いの構造となる場合だってありうる(いわば創発する)。

あるものが構造として、ルールとして存在できるのは、我々が日々、それを構造として意味づけ、そしてそれらのもとで行為し、行為を解釈しているおかげなのである。つまり、我々の日々の行為が構造を維持しているのであり、構造の存在を救っているのであり、構造を現実化しているのであり、構造を反映させているのである。誰も信号を重視しなくなり、取り締まるものもいなくなれば、信号に関するルールは存在しないに等しいのである(紙に書かれているだけ)。

こうした相互性が、エスノメソドロジーでいう「相互反映性」なのである。

AがBを一方的に、直線的に規定するのではない。お互いに規定し合うのである。厳密な意味においては、我々が生まれる前からなんらかの社会構造は存在しているので、社会構造が先であるとはいえる。しかし存在していた社会構造をその後、誰も自らの行為に反映させなければ、やがてその社会構造は消滅してしまう。作り、作られる、維持し、維持されるという循環構造、再帰性がなんらかのかたちで常に必要なのである。

構造は常に「同じ」であるとは限らない

また、我々が反映させる社会構造のあり方は常に「同じもの」であるとは限らない(そもそも全く同じ解釈というものがありうるのだろうか)。

たとえば団塊世代と若者世代は同じ時代に今生きているが、それぞれの世代が思い描く「ふつうならこうするでしょ」というパターン、規則性は同じではない。そしてもちろん、同じ若者でも、不良集団とそうではない集団では異なる。細分化すればいくらでも多様な社会構造、ルールのあり方を想定することができる。もちろん、同じ集団であっても、同じ人物であっても、今日と明日で違うかもしれないし、違った状況では違ったあり方をするかもしれない。ただし、そうはいっても「ふつうの人なら多分こうするけど、自分たちはこうする」といった差異をふまえた理解は可能かもしれない。

このあたりはシュッツの「多元的現実」という概念に影響を受けているのかもしれない。

そうした特定の時代の特定の集団の、そして特定の状況のルールのあり方を観察し、どのように秩序が維持され、あるいは消滅し、変化しているのかを調べていく作業がエスノメソドロジーであるといえる。

相互反映性は「ろくろにのった陶芸家のオブジェ」のようなものである

ちなみにこのような相互反映性を、好井祐明さんは「ろくろにのった陶芸家のオブジェ」にたとえている。オブジェは職人の手によって刻々と姿を変えており、そのつど行為によって構造のあり方は微妙に変化している。

私たちの手によってオブジェの形も変化し、オブジェの形の変化によって私たちの手のあり方も変化する循環関係、相互関係にあるのである。どっちがどっちを動かしているのかわからない。

映画監督の宮崎駿さんが、キャラクターたちが話の方向を作者に訴えかけるといっていた話を思い出す(ふつうは「映画監督の宮崎駿」といえば、あの人だろうという意味の安定性がここにもあるのかもしれない。しかしみんながその人を思い浮かべなくなる時代には、その構造はもはやない。われわれが今、どこかで、日々言及することによって維持されている)。

比喩的に言えば、ある集団が大勢で、ひとつのろくろのオブジェクトをこねくり回している(=行為している)のかもしれない。もしだれも触らなくれば、形は変わらなくなり、カチカチに固まり、ある意味では完成する(完成してしまう、と言ったほうがいいかもしれない。もう触れる価値すらない、変動する余地がない、柔軟性に欠けた存在である。あるいは極めて強固に規定してくるかもしれないが、その分、壊れやすいのかもしれない)。

そして誰もそのオブジェクトに関心を向けなくなり、あったことすら忘れられるかもしれない。

たとえば「遠い昔の時代に、鳥の鳴き真似をすることが求愛行動を意味していた」とする。その当時はみんなでオブジェクトをこねくり回していた、つまりみんなで鳥の鳴き真似を試行錯誤しながらしていたのである。

しかしやがて、だれもこねくり回さなくなり、「ふつうならこうする」というルールとして通用しなくなるときがきたとする。考古学などで、「昔はこうだった」と単に文献によって閲覧される「死んだ文化」として振り返られるだけになるのである。我々の身近にも死んだ文化、「当時だったらみんながそれをふつうだとおもっていたルール、パターン、規則、安定した意味」はきっとたくさんあるだろう(あえて聞かれると、当時もまたあたりまえ過ぎて意識していないので想起しにくいかもしれない。いわゆるジェネレーションギャップなどの「ひび割れ」を通して発見されるものなのかもしれない。)。

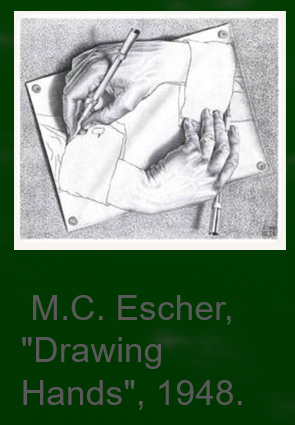

相互反映性はエッシャーの「手を描く手」のようなものである

社会学者のメハンとウッドが相互反映性をリアリティがローカルな場面において構成される仕方を、エッシャーの「手を描く手」を使って説明している。

「エッシャーの絵の中では、どちらの手がどちらの手を描いているのかわからず、結局二つの手が相互に相手の手を描き出している」のである。行為と状況は同時的にお互いを作り出しているというわけである。

このような卵が先か鶏が先かという問題は、他の多くの分野でも議論されている(エスノメソドロジー的にいえば、そんなことは理論的にはわからない、そこまで大事ではないという立場をとる)。

我々の多くは、生まれたときになんらかの安定した構造がすでに、つねに存在する(哲学者のハイデガー的に言えば「贈与」されている。それは文化だけではなく、身体を含めてである。)。そして我々はその構造のもとで行為し、それらの構造を維持し、変化させて、それらの構造は同時的に我々に一定の行動を促そうと規定しているのである。

たとえば、ある新入社員がある職場にはじめて入ったとする。その職場では、すでに、新入社員とは無関係に、外在的に、超越的に一定のルールがあるように思える。たとえば「挨拶の仕方」、「会議の進行方法」、「報告の作法」などである。「会議ではお菓子を必ず食べること」といった、新しく入ってきた人には一見理解しがたい独特のものもあるかもしれない。

しかし、その職場では、新入社員が入った時、今、まさにそこで、構造が新しく生成されている最中なのである。そしてその最中に新入社員がその場に参加し、生成に影響を与えるのである。

新入社員は「生成し終わった不動のすでにある外在的で超越的な構造」に参与するわけではない。職場に入ったとたん、共にろくろを回しはじめるのである。

たとえば「お菓子をすこし嫌がる顔」を無意識的にすれば、その構造になんらかの影響を与えうるのである。その意味で、ろくろはまだ柔らかく、固まっておらず、生きているのである。

もちろん回し方、影響の度合いは他の古参社員とは違うかもしれないが、しかし共に構造を維持する立場であり、一方的に規定される立場ではない。

「そうだよな、お菓子を食べるのは変だよな」というふうにその場の成員が影響を受け、共に違った回し方をするようになれば、そのローカルな構造は消滅・変化しうるのである。構造は行為に外在するものではなく、同時的に、相互的に内在しているのである。

・特に参考にしたページ

「クロニクル社会学」,有斐閣アルマ,第一六刷,245p

「クロニクル社会学」,有斐閣アルマ,第一六刷,246p

ハロルド ガーフィンケル (著), 山田 富秋 (翻訳) 「エスノメソドロジ-: 社会学的思考の解体」,第三刷,316p

「新しい社会学の歩み」,有斐閣アルマ,第一刷,76p

エスノメソドロジーをする方法とは、どうやってするのか

我々は誰もが「社会学者」である

好井祐明さんは「エスノメソドロジーという学問をする」のではなく、「エスノメソドロジーという現実を生きること」であるという説明をしている。

「エスノメソドロジーという現実を生きること」とは、「あたりまえ」の領域に”あたりまえではなく”降り立ち、「なぜ、どのようにして”あたりまえ”が”あたりまえ”として気づかれないかたちで人びとが行為しているのか」を克明に記述し、「あたりまえ」の領域にはらまれたさまざまな問題を摘出し、それを解体・再編していく遅々とした営みのことである。

あたりまえの領域に、日常生活を送る人達は関心を払わない。むしろ積極的に関心を払わないようにしているとすらいえる(たとえば会話のやり方を意識しながら会話をすると、会話しにくくなる場合すらある)。久しぶりに会った友人と「どうやって話していたっけ・・・」と思い出す場面において、「こんなやりとりで仲良くしていたな」と意識する場面はあるかもしれない。

そうしたミクロな「あたりまえ」へ旅立つ、降り立つという「行為」が、「エスノメソドロジーをする」ということなのである。日常の人びとは、意識してはいないが、秩序を維持する方法を知っているし、実践しているのである。言語化をわざわざしないだけで、社会的な秩序のあり方を理解しているのである。

「降り立つ」という表現を聞くと、大澤真幸さんの「天使とウェーバー」の話を思い出してしまう。

価値判断からできるだけ自由に、素朴に事実を見つめて記述することができれば、それは天使だといえる。しかし社会学者は天使になりきることが難しい。しかしその難しさを自覚することが重要だろう。我々は素朴に現象をあるがままに、現象それ自体を捉えることができない。しかしそこに近づこうとする努力が必要ないということではないはずだ。

たとえば日常の人びとは「なぜ会話がうまく行かないのだろうか。こうすればいいのだろうか。このように修復すれば、関係がよくなるのだろうか。相手の意図はなんだったのだろうか」と推論し、適切な方法を考慮し、生きている。

その意味で、彼らは独自の、その都度の、ミクロな「社会学的理論・知識」をもっており、社会学者であるといえる。エスノメソドロジーとはその意味で、社会学に関する社会学、つまり「メタ社会学」であるといえる。このように考えると社会学がよりいっそう身近であり、我々の日常に寄り添うものであり、思弁的ではない、「使えそうな」ものだと感じて面白い。

特に参考にしたページ

ハロルド ガーフィンケル (著), 山田 富秋 (翻訳) 「エスノメソドロジ-: 社会学的思考の解体」,第三刷,300p

「エスノメソドロジー的無関心」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

エスノメソドロジー的無関心(英:ethnomethodological indifference):調査を行う際に、「常識的判断」や「科学的概念」などに注意をむけないように気をつけ、今・そこにおいてまさに使用されている方法や概念に、誠実に注意を向けるということ。

たとえば「陪審員は法律にのっとり、合理的な判断をしているはずだ」、といった先入観や、「そうするべきだ」という価値判断をいった保留するのである。現象学的に言えばエポケーをするということになる(ただし、他者の存在や、文脈依存性や相互反映性の普遍性は認めているという点で、徹底したエポケーではなく、シュッツのいうような「現象学的心理学」に近いものだろう。そこまで徹底して、原初的な生成の場までは降りていかない立場である。)。

学生とはこういうものだ、若者とはこういうものだ、社会はこうなっているといった自分が所有している「常識的判断」や「専門的な大きい抽象理論」をいったん空にして、「今・目の前にいる集団がどういう判断を行っているのか、どういう方法を用いているのか、どういう行為をしているのか」を素朴に見つめる態度が重要なのである(これは思ったより難しい)。

無関心になるセンス

我々は日本人であり、その多くの分析対象も「日本人」になりがちである。我々日本人にとって「あたりまえ」である文化は、「あたりまえ」と見なしている限り目に見えにくい。

それは、行為の当事者だけではなく、行為の観察者であるエスノメソドロジストも同様である。だからこそ、素朴に、「意識されないあたりまえに驚き」、「意識される外在的な常識に無関心になる」というセンスが重要なのである(ミルズ的にいえば「社会学的想像力」が重要になる)。もちろん、「素直に観察する」という態度だけではなく、後で説明するような「違背実験」や、他の外集団(たとえば外国の社会)に参加して、内集団(自分たちの社会)の「あたりまえ」を意識化する、潜在的なものを顕在化するという具体的で専門的な手法もある。

こうした話を聞いていると、模写の際の右脳と左脳の話を思い出す。右脳は「顔とはこういうものだ」と我々に概念を訴えかけ、左脳は「線を素朴に写し出せ」と訴えかける。

もし素朴に写し出すことができれば、「上手い模写」ができる。ありのままが描き出されるのである。もちろん、そもそも言語を用いる時点で「現象それ自体」を手にすることはできないのではないか、という哲学的な問題はある。絵も同様であり、線だけで現象をすべて模写できるわけではない。しかし、先入観をできるだけ削り、素朴に対象に接するという態度が無意味だということにはならないだろう。

・特に参考にしたページ

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,40p

ハロルド ガーフィンケル (著), 山田 富秋 (翻訳) 「エスノメソドロジ-: 社会学的思考の解体」,第三刷,304p

ハロルド ガーフィンケル (著), 山田 富秋 (翻訳) 「エスノメソドロジ-: 社会学的思考の解体」,第三刷,306p

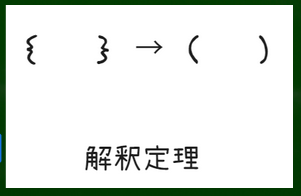

「解釈定理」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

解釈定理(英:the rendering theorem):波括弧で「活動の具体性」を表現し、丸括弧で「記号化された対象」を表現し、矢印で「社会分析家の熟練された方法的手続」を表現する図式のこと。

通常の社会学にとって「社会」とは「記号化された対象」を意味してきたという。

たとえばマクロな社会学で著名な社会学者のパーソンズにとって社会とはAGIL図式という社会システム理論によって変換された対象であるといえる。デュルケムからすれば、統計的手法などによって可視化される大きな、ある限定的な相互作用の集まりを超えた、超越的な力のようなものだといえる。

エスノメソドロジーにおいて焦点を当てる対象は()ではなく{}であり、「今、ここで生み出される自然で説明可能な秩序現象」である。

もちろん、違背実験やエスノメソドロジー的無関心などの専門的な方法手続きは存在する。しかし、それらの手続きは抽象度を上げるためではなく、具体度をできるだけ意識的に、意図的に下げないような、そしてその具体性をできるだけ可視化するような手法であると言える。色のついたサングラスをかけるのではなく、できるだけ色のない透明な、視力を高めるサングラス(眼鏡に近い)をかけるといったイメージだろうか。

・特に参考にしたページ

「新しい社会学の歩み」,有斐閣アルマ,第一刷,75p

エスノメソドロジーが分析できない事象について

もちろん、このようにミクロで素朴で、抽象度の低い「社会」を扱うことのデメリットも存在する。

たとえば「近代化」や「都市化」、「資本主義の発達」といったマクロな現象、秩序生成、変化などを捉えることが難しいといえる。一方で、マクロな枠組みがミクロな現象を観察するのに適しているのかという疑いがあり、ミクロな現象を素朴に観察する方法を考えていくという立場も理解することができる(そもそもマクロな現象すらきちんと観察できているのか疑わしいという批判がパーソンズなどには散々向けられてきたわけだが。そもそも「そんなミクロな相互作用を観察して何になるのか」という態度をとる傾向がマクロ系の社会学者にはありがちだ)。

とはいえ、マクロな現象を観察するためにはどうしたらいいのかという問題もそこには存在するといえる。「そんなことは無理だ、越権行為だ」と諦めるべきなのだろうか。

また、社会学者のマートンのように、把握できる範囲、実証できる範囲、つまり「中範囲(メゾな範囲)」に限定するという取り組みも存在する(これもこれでいいところどりのような感じで面白い。)。

【基礎社会学第三十四回】ロバート・K・マートンの中範囲理論とはなにか

・特に参考にしたページ

「クロニクル社会学」,有斐閣アルマ,第一六刷,248-249p

エスノメソドロジーにおける「会話分析」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

会話分析(英:conversation analysis):相互行為の中でも特に会話行為に着目し、どのような方法において秩序が達成されているのかを調べる分析のこと。

社会学者であるH.サックス(1935-1975)によって創始されたエスノメソドロジーの研究分野である。サックスはガーフィンケルの共同研究者であり、社会学者であるゴフマンの指導を受けていた人物である。

会話分析には、言語的な相互行為を円滑に進めていくうえで使用されている「論理文法」を調べる分析がある。このタイプでは、「順番取得」や「隣接対」などの概念が知られている。

たとえば会話がきちんと成り立つためには、同時に喋るのではなく、順番に、交互に発話行為がなされている。挨拶-返礼、質問-応答といった、2つの会話がペアになってすぐ続けて行われる規則をもとに発話行為がなされている。このように、会話を自然な会話として組織しているさまざまな方法、装置を記述していく分析である。

会話分析のパターン1:論理文法分析

「論理文法分析」はミクロでアドホック(その都度)にしか通用しない分析というより、あらゆる発話行為に普遍的に存在するルールを解明するという要素もある。たとえば「順番取得」はほとんどあらゆる発話行為に適応するような装置に思える。

そのため、ガーフィンケルの弟子である社会学者のリンチやリグィングストンなどは、サックスやその弟子であるシェグロフを「形式主義」や「原則主義」であるとして批判し、「そのつどの会話の具体的なあり方」を捉えそこねているとみなしている。

会話分析のパターン2:社会問題への応用

一方で、会話分析という手法を「社会問題」に応用する立場も存在する。

たとえば裁判や教室における「会話行為」を分析し、どのように秩序が形成されているかを調べるといったケースである。方法を抽象的にとりだすというより、丹念に記述することを重要視するタイプである。

・特に参考にしたページ

「社会学小辞典」、有斐閣、新板増補版第四刷,60-61p

大澤真幸,「社会学史」,講談社現代新書,第二刷,461p

「新しい社会学の歩み」,有斐閣アルマ,第一刷,86p

エスノメソドロジー研究例

エスノメソドロジーにおける「違背実験(期待破棄実験)」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

違背実験(英:breaching experiment):日常生活のあたりまえの秩序(背後期待)をわざと破ることで、人々がどのようにその秩序を維持しようとしているのかを明らかにする実験的方法のこと。ガーフィンケルが行った方法である。

下宿人のケース

ガーフィンケルは学生たちに、自宅であたかも「下宿人」であるかのようにふるまい、家族の反応を観察する課題を与えたそうだ。

つまり、学生たちは家族に対してなれなれしくせず、丁寧で形式ばった態度で話すよう求められたわけだ。たとえば母親を苗字で呼んだり、風呂に入っていいか丁寧に許可をもらったりしたというわけだ。その結果、家族たちは驚き、困惑、ショック、苛立ちなどを示したそうだ。家族内の「社会秩序」が乱れたからである。

こうした混乱を通して、普段(日常)において家族ではどのような行為をすることで秩序が達成されていたかが浮かび上がってくるのである。他者が自分に何を期待していて、何をしたらその期待を裏切るのかを理解できる。この意味において「比較」を大事にする社会学だといえる。

たとえば家族という親密な空間では「互いに関心を向けること、親密さを示し合うこと」が期待される。それがたとえ演技であってもである。たとえば同じことを電車内の見知らぬ他者にすれば、電車内の秩序は即座に壊れていくだろう。状況によって適した行為は変容するのである(文脈依存性)。もちろん、ある家族では日常においてそもそも「丁寧に接することがふつうであること」の場合もありうる。

・特に参考にしたページ

「クロニクル社会学」,有斐閣アルマ,第一六刷,243p

「社会学」、有斐閣、第十一刷,32p

カウンセリングのケース

ガーフィンケルが行ったカウンセリング実験も面白い。被験者に自分の悩みを「はい」と「いいえ」で答えられる問いの形に表現してもらい、その問いに対して無作為抽出(ランダム)で選んだ答えをカウンセラーが次々と与えるというものである。

驚くべきことに、カウンセラーの答えがでたらめであるにもかかわらず、被験者はそれを自分への適切な助言として受け取り、そこに意味や意図を読み取ろうとしたそうだ。

このような行為を「修復作業」という。我々は秩序が乱されたと感じたとき、その秩序を修復しようとするのである。

カウンセリングというやりとりが正当なものとして成立するのは内容そのものだけではなく、行為者がその内容を正当だと意味づけ、処理する行為にもよるというわけだ。

たとえば宗教において天災や日常の悲運を、「神様を私が怒らせた」、「私がなにか至らぬことをしたからだ」と意味づけるケースもそのひとつなのかもしれない。内容に筋が通っているかどうかよりも構造や文脈、一貫性や秩序こそが大事にされ、それが神聖である場合は、内容など極論どうとでも解釈できるというわけだ。あるものを信じている人に客観的事実をぶつけても納得させられない場合はそうした理由も関係があるのかもしれない。

カウンセラーが客観的には「まともではないこと」を述べたとしても、その場面を行為者が正常に保とうと、修復しようとすることによって、「まともでありうる」ケースに意味づけられるというわけである。

・特に参考にしたページ

「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,139p

構造は行為者によって常に救われている

日常の会話の中で他者が明らかに失礼な事を(本心で)言ったとき、「冗談はやめてよ」と修復しようとする作業を思い浮かべるとよりわかりやすい。言った側も、「冗談だよごめん」と(実際はそうではなかったとしても)さらに修復しようとするかもしれない。お互いの本心は確定しないかもしれないが、その場の秩序はなんとなく保たれるのである。

いわば構造(安定した秩序)は行為者によって救われているのである。下宿人のケースも、母親が「どうやら遊びたいだけなのね」、「なにか辛いことでもあったのね」といったように修復するといったこともありうる。

あるいは対話によって、それがどういう意味なのか、その家族にとってなにが大事化を再確認したり、再構築するという修復作業が行われることもありうるだろう。あるいはそれが続いた場合は「慣れ」が生じ、新しい秩序になるかもしれない。社会秩序がいま壊れているな、と思う瞬間こそ、その切れ目こそが社会学者にとって重要な機会であるといえる。

追記(2025/10/31):水が下に落ちていくが、どうにか我々が手を差し伸べて、水を手に留めている。次々と手が交互で手を差し伸べあい、どうにかそこに「水がある状態」を留めている。つねに水は落ちていくので、つねにだれかが手を差し伸べていなければいけない。そして手を差し伸べる人が少なくなれば、そこに手を差し伸べる勝ちがあるとは思いにくくなる。安定した状態のためには、多くの人々が、できるだけ無意識に、自明にそこに手を差し伸べる価値があると思っている必要があるのかもしれない。

ガーフィンケルによる「陪審員の日常活動」の観察

陪審員制度はランダムに選ばれた12人の市民が裁判に参加する制度であり、基本的には全員一致で判決を決めるという。アメリカなどで採用されている(日本の裁判員制度とは違う)。

陪審員は物的証拠や書面証拠などの情報を手に入れることができる。また、検事や弁護士の主張、法律上の判断基準や考慮すべき点なども聞く機会がある。

普通の市民が陪審員になるとき、彼らは建前では陪審員がとるべき公式的態度を採用したと答えるそうだ。つまり、合理的で、法に則った意思決定を下したと答えるというわけである。

「法律のルールと証拠を組み合わせれば、誰でも、公平に同じ結論に達する」といったような、演繹的なプロセスを経ていると彼らは思っているのである。ある判断が常識的で、公正で、合法的なものだと思っているのであり、それを望み、実際にそうしたと思っているのである。

しかしガーフィンケルが陪審員たちの話し合いを観察していると、どうやらそうではないということがわかったという。

彼らは法律における合理性とは無関係なこと、たとえばその場の議論の偶発的な流れや会議の雰囲気によっても決めているというのである。たとえば、「Aは反省していたし、本気で殺す気はなかったと思う。」 、「でも力加減はできたはずだ。」、 「酔ってたら誰でも判断鈍るよね。自分の息子もそうだったし…そういえば自分の息子は今・・・」といったような会話の流れがあったことによって、流れが「故意ではなく過失に傾く」ということがありうる。

この場合、法律に厳密に則って、提示された証拠から「結果の発生を認識し、かつそれを容認して行為した場合」が客観的に考察されるわけではない。彼らは法律の規則に単に従うロボットではないのである。

彼らは話し合いのなかで、なんとなく、「ふつうはこれはよくないよね、ふつうこれは故意/過失だよね」といったイメージを構築していくのである。条文だけではなく、感情やその場の空気が強く出る場合もある。「何らかのやり方(メソッド)」で、その場の相互作用によって「ふつうはこうだよね」という判断が正当だと成員にみなされるのである。

その方法を成員が意識しているとは限らない。たとえば「身の回りの日常的な規範の参照」だったり、「もし自分の息子が同じことをされたら・・・自分だったら同じことをしていたかもしれないな・・・という個人的な感情」だったり、「最初に素直に感じた直感」、「周りのみんなの表情」かもしれない。「議論のざっくりとした趨勢、流れ」のようなものを察知したかもしれない。

これらは必ずしも「理性的、合理的、演繹的」な方法ではない。裁判官ならばその判断材料として採用しないようなものかもしれない。しかし彼らにとって、その場においてはそれらの「方法(メソッド)」が重要なのである。その場においてはそれが妥当のように思わせるなにかの方法、要因が存在するのである。

しかし彼らは「気分で被告を故意ではなく過失にした」などとは考えていない。あくまでも客観的で、合理的、正当な手続きによって決めたと思っているのである(ただし、彼らに「合法的」とはなにかと問いただしたら、曖昧な返事しか帰ってこないだろうとガーフィンケルは述べている。たとえば「法律家ではありませんから、そんなことを答えることなどとてもじゃないですができません」などというわけである)。社会心理学でいう認知の歪みのパターンと共に考えても面白いかもしれない。

ガーフィンケルいわく、「事後的に、遡及的に審議過程が正当なもの、法の合理性に基づいているものとして共同で説明可能なものとして再構成される」ということになる。

・特に参考にしたページ

大澤真幸,「社会学史」,講談社現代新書,第二刷.460p

「自己・他者・関係」(社会学ベーシックス),世界思想社,第一刷,139p

サックスによる「車を改造する若者の日常活動」の観察

社会学者のサックスは人びとがどのようにして集団をカテゴリーとして認知するかという「成員カテゴリー化」を重視している。

たとえば若者をさすカテゴリーとして「ティーンエイジャー」と「ホットロッダー」の2つがあるという。

「ティーンエイジャー」は当該集団ではない集団側が、その集団=若者たちをカテゴリー化するために用いる概念である。さらに、このカテゴリーが支配的な文化となっているという点がポイントである。

「ふつう、若者はこういうひとたちである」といった概念が、若者以外(ふつうの大人、健康的な大人)によって作られ、維持されているというわけである。

一方で、「ホットロッダー」は当該集団である若者たちが自らをカテゴリー化するために用いる概念である。「改造車を乗り回す若者」を意味する言葉である。※映画「ワイルド・スピード」のようなイメージを私はしてしまうが、それよりもう少し前の文化である(暴走族や旧車會とは違う。カスタムカー愛好家のようなイメージだろうか。しかし、単に改造するのではなく、砂漠などの非公式な場所のレースで走るために改造するという点がポイントである)。

「若者とはこうあるべきだ、ふつうはこうだ」といったカテゴリー化、ひとつの認識のあり方を「拒否」する、あるいはそうした「ふつう」を攻撃するような特殊なカテゴリーが「ホットロッダー」であるという。

サックスはたとえば「俺のボネヴィルでさ。あれをひっぱりだしてきて、ネクタイを締めて、セーターを上に着て、そうすれば身ぎれいに見えるかい」というある会話の文章を紹介している。

私にはほとんどいっている意味がよく理解できない。しかしホットロッダーたちには「ふつうのこと」であり、理解できることなのだろう。彼らには彼らなりの「いい車/悪い車」の分類方法があり、用語の使い方があるのである。このような表現をする人間は、ホットロッダーであると認識されやすいのかもしれない。

人びとは、自分たちをある集団であるといかにしてみなしているのだろうか。たとえばホットロッド(改造車)に乗っているだけで「ホットロッダー」とみなされるのだろうか。

スーツでホットロッドに乗っていたら「ホットロッダー」とみなされるのか。おじいさんが乗っていても「ホットロッダー」なのか。「ホットロッダーではない若者と仲良くしているホットロッドもちの若者」はホットロッダーとみなされるのか。

ホットロッダーは、そうした「こういうやつがホットロッダーだ」という判別方法(メソッド)をもっていて、この方法によって彼らに秩序が生じているのである(そしてその方法を彼らは必ずしも意識していないが、理解し、実践している)。

その秩序に反していれば制裁が加えられたり、秩序に合致していれば賛辞が送られたりする。そのような日々の行為によって秩序が維持され、また微妙に変化したり、消滅したりしていくのである。

「サブカル人間」、「不良」、「オタク」、「ギャル」、「ラッパー」などさまざまなカテゴリーが身の回りに存在する。そうした「まとまり」はどのような方法によって成立しているのかを考えてみても面白いのかもしれない。

たとえばインスタにおいてどういう手法で「映えている」というカテゴリーが成立しているのかなども調べてみると面白いかもしれない。ブルデューがハビトゥスによってそれぞれの階層由来の文化が身体に染み付いており、それらを無意識的に実践していると説明してたが、ここでも符合してくるのかもしれない。

どういうわけか、自分たちの仲間=同じ階層が彼らにはわかり、同じような美的感性や嗜好、所作をもっているのである。それと同じように、(そこまで無意識的なものかはわからないが)ホットロッダーも仲間を判別できるのである。

このように、ミクロからすこしマクロにレンジを移して、実際にある階層やグループにおいていかにしてそうした態度、「ハビトゥス」が伝授されていくのかを考えていっても面白いかもしれない。彼らは自分たちと同じグループ(たとえば上層)をいかにして見分けているのだろうか。服装だろうか。食事のマナーだろうか。肌や髪、歯の具合だろうか。

たとえば転校生は最初の頃、明らかに馴染めず、「こいつはまだ私達の仲間じゃない、成員じゃない」と見なされることを想定しても面白い。

その教室において仲間だとみなす手法はどのようなものがあるのだろうか。youtubeやtwitchなどの配信において、「こいつは初見だな、外部の人間だな」と思われるのはどういった特徴においてだろうか。「これはAIの言葉だな、絵だな」とどのように判断しているのか。「できる営業マンだな」とどのようにある界隈では判断されるのか。こうしたさまざまな日常のメソッドを考えていくと面白い。

・特に参考にしたページ

「新しい社会学の歩み」,有斐閣アルマ,第一刷,81-82p

ビトナーによる「警察官の日常活動」の分析

アメリカの社会学者であるE.ビトナー(1921年4月16日 – 2011年5月7日)は、警察官の日常活動を参与観察したという。

彼が観察したメソッドは、「いつ誰がどこで何をしているのか、何がどのような状態であるのかが”適切”であり自然なのかをめぐる知」だったという。

大半の警察官はそうした知識を用いて巡回していることに気づかず、あたりまえのものとして使っているのである。

どういう人間に職質をするべきか、話しかける場合の声のトーンや表情はどうあるべきか、どういう道を巡回するべきかといったミクロな方法が用いられているのだろう。我々は意識せずに「ふつうの行動」をしているからたまたま職質を受けていないだけなのかもしれない。深夜に大声で道路を走ったり、挙動不審になってあちこちを見渡したりしていない。

・特に参考にしたページ

「新しい社会学の歩み」,有斐閣アルマ,第一刷,79p

教訓

複雑性、偶発性、柔軟性

「エスノメソドロジーをする」というのは面白そうだなと感じた。なぜかというと、「偶発性や柔軟性に寄与する可能性を秘めた方法」だからである。偶発性や柔軟性を担保しておくことは、世界を健全に保持するためにも必要な方向であると私は考えている。

我々が「普通はこうだ」と自明視している方法が、実は特定の集団内、特定の時代でしか共有されていない場合もある。いずれにせよ「なんらかの方法」によって「なんらかの秩序」が相互行為によって維持されている。

世界は「複雑」であり、我々はそれを縮減しようとする。つまり、デタラメでランダムな相互作用をくり返しているわけではなく、安定した構造、パターン、規則、了解をもとに相互行為を行おうとしている。もし秩序が壊れかけていれば、それを修復しようとするのである。もし本心と行為が実際には一致してなくても、ある行動はふつうはそういう意味=目的(内心)だとお互いに了解して進めて行けば、だいたいなんとかなるのである。そして大抵の場合、安定したパターンは子供の頃から学習して身体に染み付いている物が多く、急激には変化しにくい強固なものであるといえる。

そうした秩序は他でもありえたという「偶発性(コンティンジェンシー)」を備えているといえる。たとえば電車内で「目を合わせないという方法」の代わりに、「目を合わせるという方法」がありうるかもしれない。

「これでなければ絶対にありえない」という固定的な状態は、負の方向に強く向かってしまう可能性がある(たとえば軍拡競争のように)。ただし、「ほかでありうる」と頭で考えても、「ほかでありうることを無意識に実践できる」とは限らず、それが深く身体に根付いているほど変えることは難しいといえる(いわば世界観、パラダイム、イデオロギーとして身についてるからである)。

ある秩序が「あたりまえ」すぎて言語化(意識、記述)される機会がないと、柔軟性に欠けがちになるといえる。

そうした固定性を解除するため、あるいはときには批判するために、「日常生活における人びとの自明な方法」を顕在化し、言語化するという試みが大事になる。「ああ、私たちはこういうふうに考えていたのか」と意識させるのである。そのうえで、「Aのように考えているが、実はBのほうが健全ではないだろうか」という偶発性の意識へと持っていくことも可能である。もちろん、健全/非健全をどのように決めるのかという重大な問題もあるが、「これしかない」という固定性をもちつづけるよりはマシだろう。

社会学者の池谷のぞみさんは、「システム設計者の代わりに、当該システムのユーザーがいかにして他の部門との相互関係のもとで仕事を進めようとするのかを詳細に理解し記述すれば、システム設計者が仕事をするうえでの材料を提供することになる」と述べている。

エスノメソドロジー的手法によって、ある組織のある活動のあり方について記述することができれば、その組織の活動に上手くフィードバックできる可能性があるというわけである。たとえば営業部門と製造部門の意思疎通、秩序形成がより改善するといったことも可能かもしれない。

さて、今日から身の回りの分析をどんどんしていこう。文献をまとめている場合の、自明視している自分の「方法」とはなにか。あるものを美しいと感じる場合の「方法」とはなにか。

どういう部屋が片付いていると感じ、どういう文章がわかりやすいと感じるのか。どういう人間を関わりたくないと感じるのか。自分の感じ方だけではなく、他者の感じ方、そして「あるグループの感じ方」も観察してみる必要がある。

とくに秩序が壊れたな、と思うときはチャンスである。また、自分のことを素朴に内省するという作業は、ときには辛いものになるかもしれない。普通だと思っていたけど、普通じゃないのかも、他でありうるかもしれないと疑って生きることは必ずしも心地よいものではないだろう。

一方で、偏見を持たず、抽象的な分析ツールももたず、一般的に正解とされる意見も調べず、まずは素朴に観察してみたいとも思う。こうした方法をクリストファー・アレグザンダーの「パターン・ランゲージ」と組み合わせると、より一層面白そうだ。

一方で、より大きな社会システムの記述にも私は興味がある。カント的な意味での、より広い「ふつうにすべきこと」、もっといえば「健全である状態」が理論的にわかればな、とも感じてしまう。

そうした大きな(誇大な)理想としての秩序と、目の前の現実的な、些細な秩序の両方に目を向けて、それらを往来しながら、共通のものを発見する大きなメソドロジーを行って生きていきたいと思う(中範囲の理論を上手く、なんとかやっていきたい)。

参考文献リスト

今回の主な文献

ハロルド ガーフィンケル (著), 山田 富秋 (翻訳)「エスノメソドロジ-: 社会学的思考の解体 単行本」

ハロルド ガーフィンケル (著), 山田 富秋 (翻訳)「エスノメソドロジ-: 社会学的思考の解体 単行本」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。