はじめに

小熊英二氏の説明は大変わかりやすいので、参考にしていきたいと思います。難しい内容を理解できているからこそ、簡単に説明できるのだと思います。簡単に説明できるのではなく、自分の主張などと関連させて具体的に説明できるのは、経験や知識が豊富な証でもあります。私も簡単に説明できるように、知識や経験を深めていきたいと思います。私が尊敬する宮台真司氏、小熊英二氏は、私が最も尊敬する見田宗介氏のゼミにいたということで、相通じるところがあるのかもしれません。見田宗介氏の父親である見田石介さんも偉大な学者です。知は受け継がれていくものです。私もその英知をすこしでも受け継いでいけたらと思います。

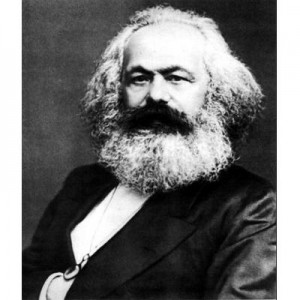

カール・マルクスとは

Contents

プロフィール

カール・ハインリヒ・マルクス(ドイツ語: Karl Heinrich Marx、1818年5月5日 – 1883年3月14日)は、プロイセン王国(現ドイツ)出身のイギリスを中心に活動した哲学者、思想家、経済学者、革命家。1845年にプロイセン国籍を離脱しており、以降は無国籍者であった。彼の思想はマルクス主義(科学的社会主義)と呼ばれ、20世紀以降の国際政治や思想に多大な影響を与えた(wiki)

弁証法とは

弁証法の定義

弁証法:対話を重ね、相手の答えに含まれる矛盾を指摘して相手に無知を自覚させることにより、真理の認識に導く方法(大辞泉) 基本的に、ソクラテスの問答法、対話法と同じです。重要なことは、ヘーゲルやマルクスが弁証法を発展させて考えたことです。この発展を、「弁証法的展開」といいます。詳しくは後で扱います。 弁証法的展開:即自から対自に、対自から疎外に、疎外から止揚に展開していく過程 即自:矛盾を自覚せず、他者との対立がない状態 対自:矛盾を自覚して、他者と対立している状態 疎外:矛盾を自覚して、他者と対立しているが、固定化してしまっている状態 止揚:対立した関係を乗りこえて、より高次の段階に変化していくこと |

弁証法(Dialektik)は「問答法」のドイツ語訳で、英語の「対話(Dialogue、ダイアローグ)」と同じ。

弁証法と言われたら私は小難しく感じます。問答法と言われたら、無知の知を思い出し、すこし簡単に感じます。対話と言われたら、もっと簡単に感じます。問答法(対話法)の意味を確認します。

問答法とは

問答法:対話を重ね、相手の答えに含まれる矛盾を指摘して相手に無知を自覚させることにより、真理の認識に導く方法(大辞泉) (簡単な要約です) 言葉の意味 無知の知:自分が真理に至っていない、自分が矛盾しているということを自覚すること 対話:「無知の知」を自覚しながら、相手の議論の中にある矛盾を指摘し、疑問を投げかけ合うこと 結論:相互に無知の知を自覚した(させる)対話が必要 理由1:人間は不完全->無知の知を自覚しなさい 理由2:相手に自分の真理をおしつけても反発される->対話しなさい 理由3:真理に云ったっている保証はない->無知の知を自覚し、対話しなさい |

プラトンが描いたソクラテスの問答法が有名ですね。人間は不完全であり、一人では真理になかなかたどり着けないとソクラテスは考えました。相手が間違っていると考え、相手の考えを否定しても反発されてしまいます。自分が真理であると考えたものを、相手に押し付けようとしても反発されてしまうのです。また、自分の考えた真理が正しいという保証もありません。であるからこそ、相手との「対話」が必要なのです。

「対話」と「説教」は違います。「対話」とは、「無知の知」を自覚しながら、相手の議論の中にある矛盾を指摘し、疑問を投げかけ合うことです。「無知の知」とは、「自分が真理に至っていない、自分が矛盾しているということを自覚すること」です。「説教」とは、「これが真理だ、考えを改めろ」と相手に真理を押し付けることです。「対話」は、自分の中の矛盾に気づいて、自分の内側から主体的に考えを改めさせるものなのです。それに対して「説教」は、相手に対して外側から受動的に考えを改めろと押し付けることです。

問答法(ダイアローグ)と雄弁術(レトリック)の違いとは

問答法:対話を重ね、相手の答えに含まれる矛盾を指摘して相手に無知を自覚させることにより、真理の認識に導く方法(大辞泉) |

雄弁術:集会の場における,おもに評議や裁判のための説得の術(世界大百科事典) 要するに、「自分の主張を相手に説得する技術」です。 |

| 問答法と雄弁術の違い:自分が無知であることを自覚させ、内発的に変化させるような方法が「問答法」で、そうではない方法が「雄弁術」。 |

問答法と雄弁術の最大の違いは、自分が無知であることを自覚し、内発的に変化するかどうかだ、ともいえます。どちらかが勝つとか、正しいものを押しつける、というのではなく、おたがいに納得して変わっていくのです。あらかじめ用意してある結論を一方的に「ご理解いただく」のは、対話とはいえません(小熊英二『社会を変えるには』、講談社現代新書、363頁)。

小熊氏は雄弁術の例として、「金融商品のセールス」を挙げています。たとえばAという土地に100万円投資すれば、1年後には200万円儲かるという話を雄弁術を使ってするとします。駅ができて土地の値段があがった例などを挙げながら、論理的には正しく思えるように根拠を挙げて、お客さんを説得していくのです。このような説明は合理的なので、つい説得されてしまいます。しかし、「あらかじめ用意された結論に導かれているような気」がしてしまいます。あらかじめ用意された結論を一方的に「理解させる」ことは「対話(問答法)」とはいえないのです。

「目から鱗が落ちる」について

「無知であることを自覚させ、内発的に変化」という部分で、思い当たるような宮台真司氏の発言があったので引用しておきます。

「目から鱗が落ちる」かどうか。初期ロマン派的な芸術感に従えば、大衆芸能と芸術との違いがそこにあります。大衆芸能はエンジョイアブルであればいいけど、芸術はビフォアとアフターで物の見え方が変わるものでなけりゃダメ。ハリウッド的「勧善懲悪」は日常的な善悪概念をなぞるだけで、大衆芸能にすぎません。他方、悪に善を見出し、善に悪を見だす「目から鱗」的な作品は、日常的な勧善懲悪を書き換えるので芸術たりえます。不覚にもものの見え方や生き方が変わってしまう作品だけが、芸術に値します(井庭崇、宮台真司他『社会システム理論』、89頁、慶應義塾大学出版会)。

直接には問答法と関係ないのですが、「目から鱗が落ちる」というのは、内発的に「変化」が生じるということでもあります。あれは絶対に丸だと思っていたのに、四角であるようなことを映画で示された。そうか、よく考えたら自分の考えは矛盾していたんだ、無知だったんだ、といって変化をもたらすようなことは、「間接的な対話」として機能しうるのではないでしょうか。今度は、いや丸でもない、四角でもない、三角なんじゃないか?という疑問をぶつけてみたりして、より真理へと近づいていくといえます。

弁証法的展開とは

弁証法的展開:即自から対自に、対自から疎外に、疎外から止揚に展開していく過程。 |

ヘーゲルやマルクスは、この概念を延長しました。対立する個物、たとえば「私」と「あなた」がいるというのは、ヘーゲルなら精神(ガイスト)、マルクスなら生産関係が、この世に現象している形態にすぎない。それは常に変化する。その過程を、弁証法的展開とよびました(小熊英二『社会を変えるには』、講談社現代新書、363~364頁)。

マルクスはソクラテスの「問答法(弁証法)」を応用して、弁証法的展開を考えました。たとえばAさんとBさんが対立しているとします。これは敵対という関係だからこそ、Bに敵対しているA,Aに敵対しているBが現象しているにすぎません。もし、敵対という関係ではなく、信頼という関係になれば、Bを信頼しているというA、Aを信頼しているBというように、個物としてのAとBが変わるということです。大事なのは関係で、個物ではないのです。もうすこし専門用語を使って話します。キーワードは「即自」、「対自」、「疎外」、「止揚(しよう)」です。それぞれの意味を確認していきたいと思います。

即自とはなにか

| 即自(そくじ):矛盾を自覚せず、他者との対立がない状態 |

まず自分の中、あるいは共同態の中に、矛盾というものを自覚していない状態があります。たとえば二人の関係がとてもうまくいっているときは、「私」だの「あなた」だのに、自覚的であはありません。なぜうまくいっているかを考えないし、おたがいが相手とほとんど一心同体だと思っている状態です。労働者と資本家の関係でいえば、「うちはみんな家族だ」とか思っている状態です。この段階を「即自」といいます(同上、364頁)。

個体や主体といった個物は、一時的な現象形態に過ぎないというところがポイントだと思います。資本主義社会は労働者と資本家という関係を作りますが、これは一時的な現われなのです。労働者は自分が資本家に搾取されていると、自覚できていない状態が即自です。また、資本家とも対立していません。日本でいうところの「家族経営」は、父親から子供に「社長」が受け継がれていくイメージで「同族経営」に近いものです。これは社長と社員が家族であるということを、必ずしも意味していません。どちらかといえば、「終身雇用」や「年功序列」といった制度が整備されていて、社員を家族のように手厚く保護するイメージが、「うちはみんな家族だ」に近いと思います。家族のように扱われていれば、「搾取」されているという自覚は生じにくく、資本家と対立しにくいです。こうした状態が、即自なのです。

対自とはなにか

| 対自(たいじ):矛盾を自覚して、他者と対立している状態 |

矛盾があることに気がついて、「私」と「あなた」は違う、対立している、という意識になります。ここでの「私」とか「あなた」は、元からあった永遠不変なものではなく、精神なり関係の現象形態です。労働者に自己の状態を気づかせ、自分たちは資本家から搾取されている階級だという自覚に至った状態を、マルクス主義では「対自的階級」となったとよびました。(同上、364頁)

「うちはみんな家族だ」という状態から、「搾取」されていると労働者に気付かされるということが、労働者(プロレタリア)の解放であり、いわゆるプロレタリア革命です。実際は戦後の高度経済成長期の日本のような、終身雇用や年功序列といった制度によって家族として保護されるのではなく、派遣などの短期労働者が増えたり、就職しにくい状態だったり、低賃金だったりする状態こそ「革命」が起きるのだと思います。日本は社会福祉政策を充実させてきましたが、このような行為は保護する行為であり、即自から対自へと向かわせなくするような機能をもつといえます。

疎外とはなにか

疎外(そがい):矛盾を自覚して、他者と対立しているが、固定化してしまっている状態。 物象化の記事でも、疎外という言葉が出てきました。労働者と資本家が、この場合の個別であり、資本主義が「関係」です。つまり、資本主義という関係が、労働者と資本家という個物を作り出しているといえます。労働者は生産をして、生産物を作り、資本家は労働者に賃金を与えます。生産物としての商品は市場で販売され、利益となりますが、その利益は資本家が受け取ります。資本家が得た利益の一部が、労働者の賃金となるわけです。資本主義以前の経済は、ある生産者がイチゴを生産して、ある生産者がじゃがいもを生産して、お互いに交換しているケースです。この場合、生産者は資本家を通して、労働の対価を得るわけではなく、「直接的」に得ます。しかし、資本主義においては、資本家を通して「間接的」に賃金を得るのです。労働者は労働力を賃金労働として売り渡すだけで、生産物は労働者の手を離れていってしまいます。これをマルクスは疎外といいました。 また、資本家は貨幣を増殖するために、労働者を雇って、利益を増やしています。つまり、貨幣のために貨幣を増やしているのです。それは際限のない欲望とも言えます。いままでの経済は、ジャガイモがほしいから、イチゴを生産して交換したり、食べるためにジャガイモを生産したり、有限で、具体性を伴っていました。資本によって抽象化・無限化という性質が顕になること、労働者が自分の労働の成果からどんどん離れていくこと、こうしたことをマルクスは問題と考えたのです。しかし、こうしたことは問題であっても、次のステップに進んでいくための土台として捉えていたところがポイントです。 資本家と労働者は即自から対自へといたり、お互いに対立して、疎外に至ります。そして疎外したからこそ、止揚という高次の段階へ進むための土台が整備されたといえるのです。低次の段階とは資本主義であり、高次の段階とは、社会主義であり、その先の共産主義です。 (+α)マルクスは人間には決まった本質はなく、「労働」を通じてはじめ人間が人間になると考えていました。人間は労働を通じて自然の中に自然的な世界を作り、同時に自らを自然的な人間にしていくと考えたのです。マルクスの言葉でいえば、「物質的生活の生活様式が、社会的・政治的・精神的生活家庭を制約する」となります。人間がものを作る時、物には作った人が表現されます。しかし、資本主義社会いおいては、労働者が作った商品は資本家のものとなり、疎外が生じてしまうのです。賃金労働という仕組みは、関係は、人間性を否定するものであり、疎外を生じさせるものなのです。そうした状態から、労働者に矛盾を自覚させ(即自から対自)、疎外を仕様する必要があるのです。すなわち、労働者階級(プロレタリア)を解放し、人類の解放するために革命であり、社会主義であり、共産主義であるということです。

|

この状態から、関係が変化せず、対立が固定化した状態になります。いくら働きかけても変わらない相手が、よそよそしく見えてきます。これを「疎外(Entfremdung)と言います(同上、364頁)。」

止揚とはなにか

| 止揚:対立関係を乗り越えて、より高次の段階に変化していくこと |

その関係を乗りこえて、より高次の段階に変化していくことを、「止揚(Aufheben)といいます。それは、矛盾を感じていなかった元の状態に戻る、「夫唱婦随」や「企業一家」に戻る、ということではありません。なぜなら、いったんこの世に現われてきたものは、もとに戻すことはできません、この世に現れてきしまった矛盾は、より高次の段階に進み、関係を変えることによってだけ解決されるわけです。もちろん、「落としどころを探る」とか「調整する」とか「妥協する」といったいい加減なものではなくて、より高次の段階に進み、新しい関係を創っていくことです(同上、365頁)。

「私」と「あなた」、「労働者」と「資本家」、「知識人」と「大衆」といった対立する「個物」は一時的な現象形態にすぎません。個物とは、個体や主体を意味します。こうした対立する個物は、「不幸な意識」であるとされます。いったん「分裂」した意識は「止揚」するまで突き進むしかありません。マルクス主義の運動論では、矛盾がたまっている状態から、「自分たちは労働者だ」という意識を持たせて、運動の「主体性」を意識することを重視するそうです。「われわれ」はもとからあるのではなく、「作る」ものであると考えられているのです。マルクスは人間には決まった本質はなく、「労働」を通じてはじめ人間が人間になると考えましたが、「われわれ」という意識も、運動を通じて作られ、主体性を得て、人間性を獲得していくのかもしれません。

労働者が正義で、資本家が悪か?

労働者が正義で資本家が悪だ、とも言えません。生産関係のなかで「資本家」や「政治家」の役割を担っている個体をテロで殺しても、何にもなりません。もちろん、関係をそのままにして役割を入れ替え、もとの労働者が主人になり、もとの資本家が奴隷になっても無意味です。互いに対立させてている関係を変えなければなりません。

(・・・)

近代化と伝統は、資本家と労働者と同じく、コインの表裏のようなもので、同時に発生したものです。伝統が勝って近代化を止めることもなければ、近代化が進んで伝統を完全になくすこともありません(同上、366頁)。

これを読んで思い出すのは、ハンガー・ゲームという映画です。資本家たちは労働者にゲーム(殺し合い)をやらせるという構図で考えるとわかりやすいです。労働者たちは資本家たちと対立するようになり、最後には資本家のリーダー格である大統領を倒すのです。しかし、労働者のリーダー格である人物が、今度は資本家階級の人達に、罰としてゲームをやらせようとします。まさに、関係はそのままで、役割が変わっただけです。そこで、主人公はそのリーダー格を殺し、映画は終わります。関係を乗り越える象徴といえるでしょう。

社会を変えるにためには、関係そのものを変える必要があるという視点はとても重要なことです。もちろん、社会主義はソ連が崩壊して失敗しましたが、これは関係そのものが変わりきれなかったからかもしれません。富の分配を掲げているのに、独裁的な人物はいるし、上層部だけが潤っていたりしていました。思想の自由もなく、規制だらけでした。こうしたものは、新たな対立を生むか、以前の対立と同じような関係のままでしかありません。ほんとうに社会を良くするためにはどのような止揚がいいのか、対話によって考える必要が出てくると想います。

問答法、相対主義、相関主義

(要約) 定義 相対主義:人それぞれに真理があると考える立場。相関主義:人それぞれの真理を関連・総合させて高めていく立場。 結論:相対主義と問答法の無知の知は異なる。相対主義に陥るのではなく、相関主義の立場で無知の知を自覚して対話するべき。 理由:相対主義は不毛。相対主義では済まない領域がある。 |

真理とは、普遍的・絶対的なもののようなイメージがあります。そういった真理が「ある」という前提で進んでいますが、あるのはひとりひとりの真理であり相対的なものでしかない、といったような相対主義という立場もあります。私は相対主義はある場面においては、思考停止になっているような気がします。正義とは何か。これも真理の問題です。人殺しは正しいのか、正しくないのか。絶対的な答えはあるのかどうか。相対主義の立場では、人殺しは正しいという考えも、正しくないという考えも真理です。結局何が正しいかわからないんだから、人それぞれでいいじゃないか、ということです。しかし実際に、人殺しを「人それぞれ」の問題にして放置しておけば、いずれ自分が殺されてしまうかもしれません。人それぞれでは済まない領域の問題があるのです。原発は廃止するべきか否かも同じ領域の問題です。人それぞれだし、官僚や政治家に任せておけばいいや、となります。そうではなく、「対話」によって何が正しいかどうかについて話し合い、何が正しいのかを決めることが重要ではないでしょうか。

もちろん自分の考えを押し付けるのではなく、どこがどのように矛盾しているか、誤っているか述べながら対話するのです。人それぞれで済んでもいい領域は、私はあの子が可愛いと思う、私はあの絵が好きだ、といったような「趣味」の領域ではないでしょうか。もちろん、人それぞれではなく、なにか普遍的な美のようなものがあると考える立場もあります。しかし、社会的な問題の領域よりは、対話の必要性がないと思います。「余計なお世話だ」で済む問題と、済まない問題があるということです。

ソクラテスの問答法は、自分が「無知であることを自覚する」ところが重要です。これは言い換えれば、自分が絶対的に正しいとは限らないということを自覚するということでもあります。これは先程述べたような、相対主義の立場と類似しています。しかし相対主義は、「真理は人それぞれ」で思考停止に陥ってしまいます。ソクラテスの場合は、自分が絶対的に正しいとは限らないからこそ、他者と対話することによって、真理を目指そうとする立場なのです。不毛な相対主義ではなく、対話によってより良い真理を目指そうとするのです。

カール・マンハイムの記事でも相対主義を扱いました。マンハイムは相対主義乗り越えるものとして、相関主義を主張しました。相関主義とは、部分的な真理を、全体的な観点から相互に関連・総合させていくことによって、部分的な真理が蓄積していき、より全面的に正しい真理へと徐々に近づいていけると考える立場です。部分的な真理とは、人それぞれが考える真理です。全体的観点から総合させることができる人物のことを、浮動するインテリゲンチャ(知識人)といいます。自分の真理が絶対的ではないことを自覚した上で、他の人の真理と相互に関連・総合させていくという過程は、ソクラテスの問答法と重なる部分があります。ソクラテスの問答法も、マンハイムの相関主義も、相対主義を乗り越えるものとして位置づけすることができます。

プラトンの比喩と、私の感じたこと

最後に、プラトンの洞窟の比喩を紹介したいと思います。

そこには、洞窟の中に鎖でつながれた人々のことが書かれている。かれらはかれらの前にある岩壁のほうを向いており、かれらの背後からは明かりが差し込んでいる。だが、かれらにはこの明かりをみることができない。そこで、かれらはただ前の壁に映るもろもろの影だけを相手とし、それらのあいだの関係を解明しようとして骨折っている。こうした状態は、かれらのひとりが自分の鎖を断ち切ることに成功するまで続く。かれは鎖を断ち切り、振り返ってそこに明かり―太陽―をみる。まばゆさに目がくらんでかれはそこらを手さぐりし、そしてかれがなにをみたかをどもりつつ物語る。他の連中は、かれが間違っているのだという。しかし、かれのほうはしだいにこの明かりを見詰めることをおぼえ、かくてここにかれの使命が生まれる。洞窟の中へ戻ってほかの連中の目を明かりの方へ向けてやること、それが彼の使命である。かれとは哲学者のことであり、太陽とは学問の心理のことである。この比喩は、学問のみが幻影ならぬ真の存在を捉えるものであることを教えている(M・ウェーバー『職業としての学問』尾高邦雄訳、岩波文庫、36頁)。

ウェーバー自体は、学問が真理を捉えることができるとは考えていません。彼もまた、相対主義者なのです(学問という手段に限定した場合)。ウェーバーはそれぞれの価値観同士の戦いを「神々の争い」と表現しました。たしかに学問によって絶対的な真理へとたどり着くことはできないかもしれません。しかし、よりよい真理というものはあるのではないでしょうか。哲学的にいえば、私は現象学、マルティン・ハイデガー寄りの意見です。絶対的な真理は存在しませんが、「人々が共通して認めるような普遍性」はあると私は思います。誰もが共通了解しうる本質というものを見出すことができると思います。その方法の一つが、「対話」なのです。そして、全体的な観点から物事を考えることができる、相関主義的な知識人が人々が対話しやすいように助言をするのです。相対主義は不毛さに対抗しようとすれば、独りよがりの学問ではなく、「対話」が必要となってくるでしょう。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。