- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

- 2021/11/3

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

はじめに

今回の抑えておきたいキーワード

- 「社会唯名論と社会実在論」

- 「社会的連帯性(社会的統合と社会的規制)」

- 「自殺の四類型」

- 「聖と俗、機能主義」

動画での解説・説明

・この記事のわかりやすい「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

デュルケームのプロフィール

デュルケームは「現代社会学」の建設者として、マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルと並び称される。ユダヤ教ラビの息子に生まれたそうだが、棄教して高等師範学校へ進んだ。本来ならばデュルケームは宗教者になるはずだったらしい。1893年に『社会分業論』、1895年に『社会的方法の基準』、1897年に『自殺論』を書いた。社会学の機関紙である『社会学年報』も創刊した。また、多くの弟子を育成してデュルケム学派を育成した。

エミール・デュルケーム(Émile Durkheim、1858年4月15日 – 1917年11月15日)は、フランスの社会学者。デュルケム、デュルケイムなどと表記されることもある。オーギュスト・コント後に登場した代表的な総合社会学の提唱者であり、その学問的立場は、方法論的集団主義と呼ばれる。また社会学の他、教育学、哲学などの分野でも活躍した。(wiki)

デュルケム関連の記事

・以前の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味(今回の記事)

『自殺論』の概要

社会唯名論と社会実在論

自殺を「社会的事実」として捉えるためには、社会学がどういうものを対象にしているのかをまず知る必要があります。

前々回の「社会的事実」の説明の補完として今回は社会唯名論と社会実在論を軽く扱っておきます。

社会唯名論とは、その意味

・社会唯名論(しゃかいゆいめいろん):個人の意思決定の集積が社会を形成するという考え。極端なものには、社会は存在せず、存在するのはただの個人の集合だけだとするものもある*1。実在するのは個人または、個人と個人の関係だけであり、社会とは便宜上の名前に過ぎないという立場です。社会唯名論の多くは基本的には社会実在論を前提とするが、その上で個人を社会よりも優位において考えようとする立場である*2。社会とは個人の集合と考える立場*2。社会名目論ともいう。

こうした立場は「方法論的個人主義」ともいわれます。マックス・ウェーバーは「社会とは個人の行為の集まり」だと考え、「方法論的個人主義」を確立し、他者の存在との関わりでなされる行為を「社会的行為」と呼び、社会学の研究対象としました。。また、ゲオルク・ジンメルも「社会とは個人と個人の心的な関係の集まり」だと考え、「方法論的関係主義」を確立しました。

ジョージ・ハーバード・ミードやシカゴ学派にこうした考えは受け継がれ、ミクロ社会学、意味学派、相互作用論などと呼ばれるようになっていったそうです。

社会が人間を作るのか?人間が社会を作るのか?という視点でも考えることができます。前者が社会実在論、後者が社会唯名論です。あるいは人間は社会の一部なのか?社会は個人の集まりなのか?という視点でもかんがえることができます。

社会実在論とは、その意味

・社会実在論(しゃかいじつざいろん):個人を超えた社会が実在をしていることを前提に社会を考えていこうとする考え*1。個人が集まって社会という実在を形成しているという立場。個人とは別に社会というものが実在するという考え*2。個人が集まって社会を形成しているという考える立場*2。

こうした立場は「方法論的集合主義」ともいわれます。オーギュスト・コントは社会は科学的に観察できると主張し、ハーバート・スペンサーは社会は生物のような有機体であるという「社会有機体説」主張しました。「社会有機体説」は後のタルコット・パーソンズによる「構造機能主義」の先駆であるともいわれます。エミール・デュルケームは社会学の対象は「社会的事実」であるとし、社会は物のように存在し、人々の行為を決定していると主張しました。

のちに、マクロ社会学、社会システム論、機能主義などとよばれるようになります。

自殺論とは

・自殺論(じさつろん):自殺を社会学的方法を使って分析した直作。『社会学的方法の基準』に続いてエミール・デュルケームによって1897年に刊行された。自殺という現象を「社会的事実」として考え、自殺を社会学的事実のみによって説明できるとデュルケムは主張した。自殺の類型(自己本位的自殺・集団本位的自殺・アノミー的自殺・宿命的自殺)などがよく知られている。統計的手法を使ったことでも評価されている。たとえばカトリック教徒よりプロテスタントのほうが自殺率が高いというような分析がある。個人だけでは説明できない、社会的な観点から自殺を分析した社会学の古典研究のひとつ。

今までの自殺に対する考え方

まずはギデンズによるデュルケムの説明文を見ていきます。

自殺に関する調査研究はデュルケム以前にもおこなわれていた。しかし、デュルケムは、自殺を社会学的に研究することの必要性を強く主張した最初の学者である。それ以前の研究も、社会的要因が自殺に影響を及ぼすのを認めたが、人が自殺する可能性を説明する際に、人種や社会的風潮、精神障害といった要因に目を向けていた。けれども、デュルケムによれば、自殺は、他の社会的事実によってのみ説明ができる《社会的事実》である。自殺は、個人の行いのたんなる集積以上のものであった──自殺は、類型化された特性をもつ現象であった。

「社会学」、アンソンー・ギデンズ、而立書房、P29

デュルケム以前の自殺に関する研究は「人種や社会的風潮、精神障害といった要因」に目を向けていたそうです。

自殺の原因は個人によるものなのか、社会によるものなのかという話は難しいですね。個人的なものもあるし、社会的なものもあるというような気がします。しかしデュルケムは「社会的事実」によって”のみ”説明できるものだと考えました。

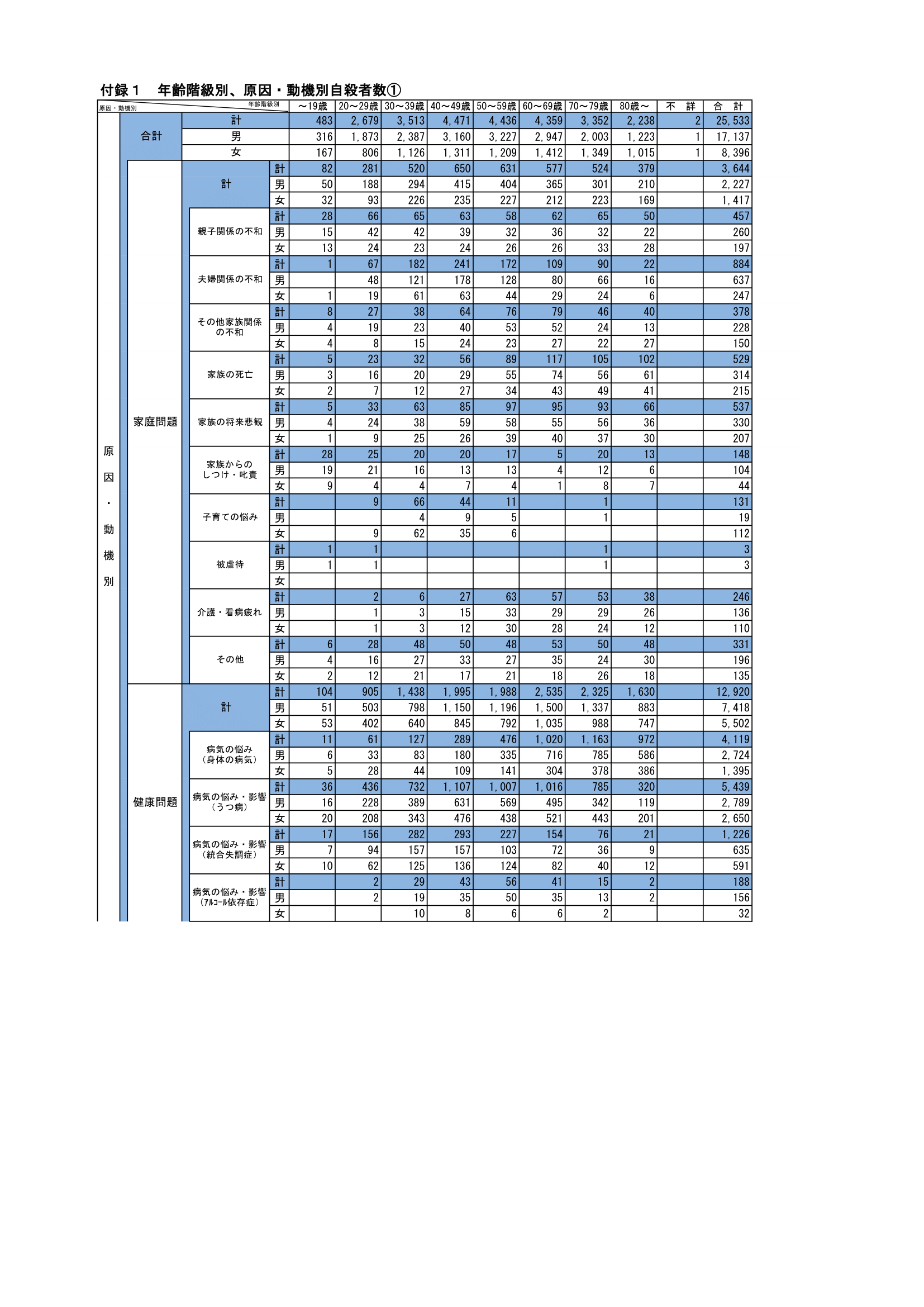

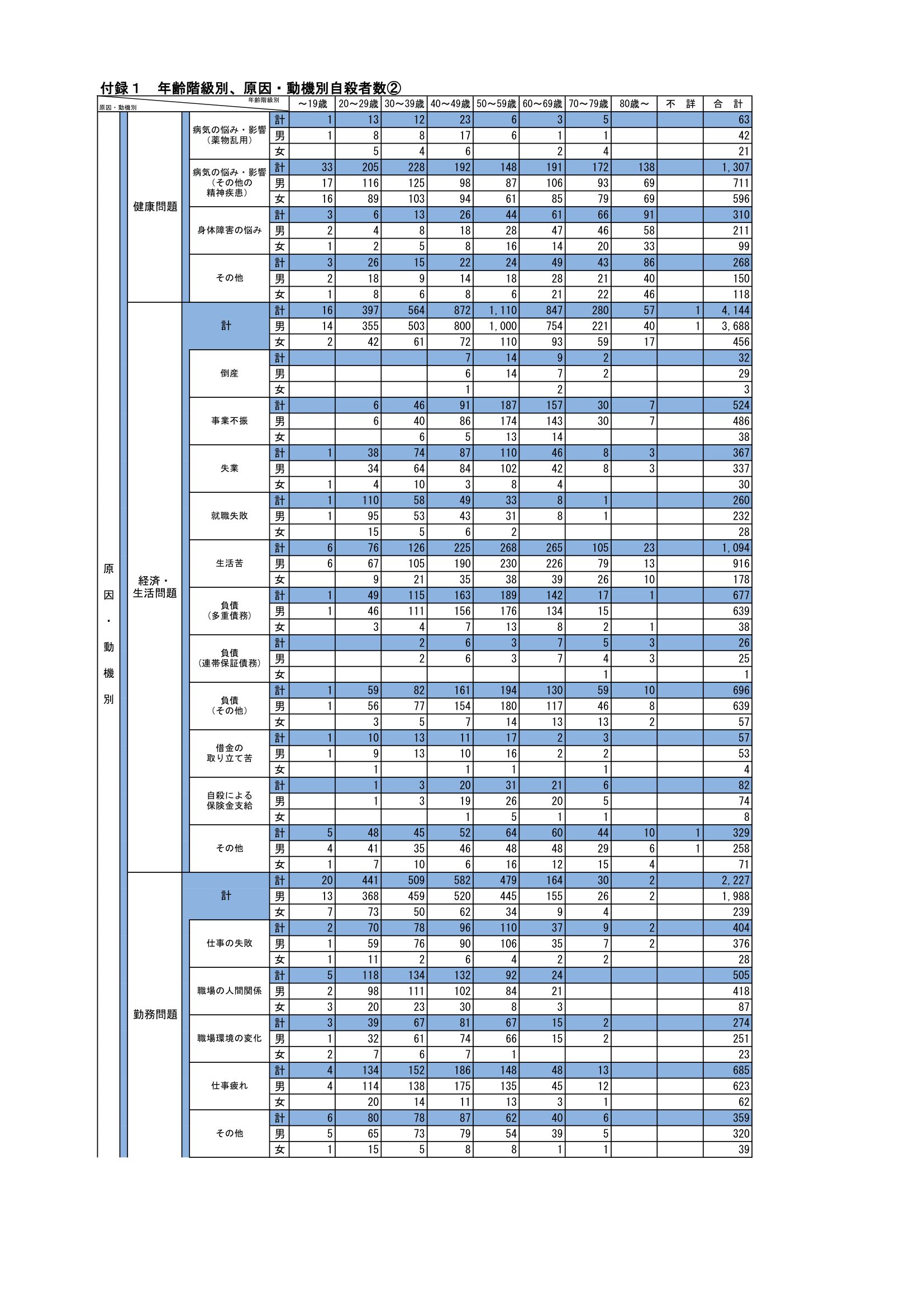

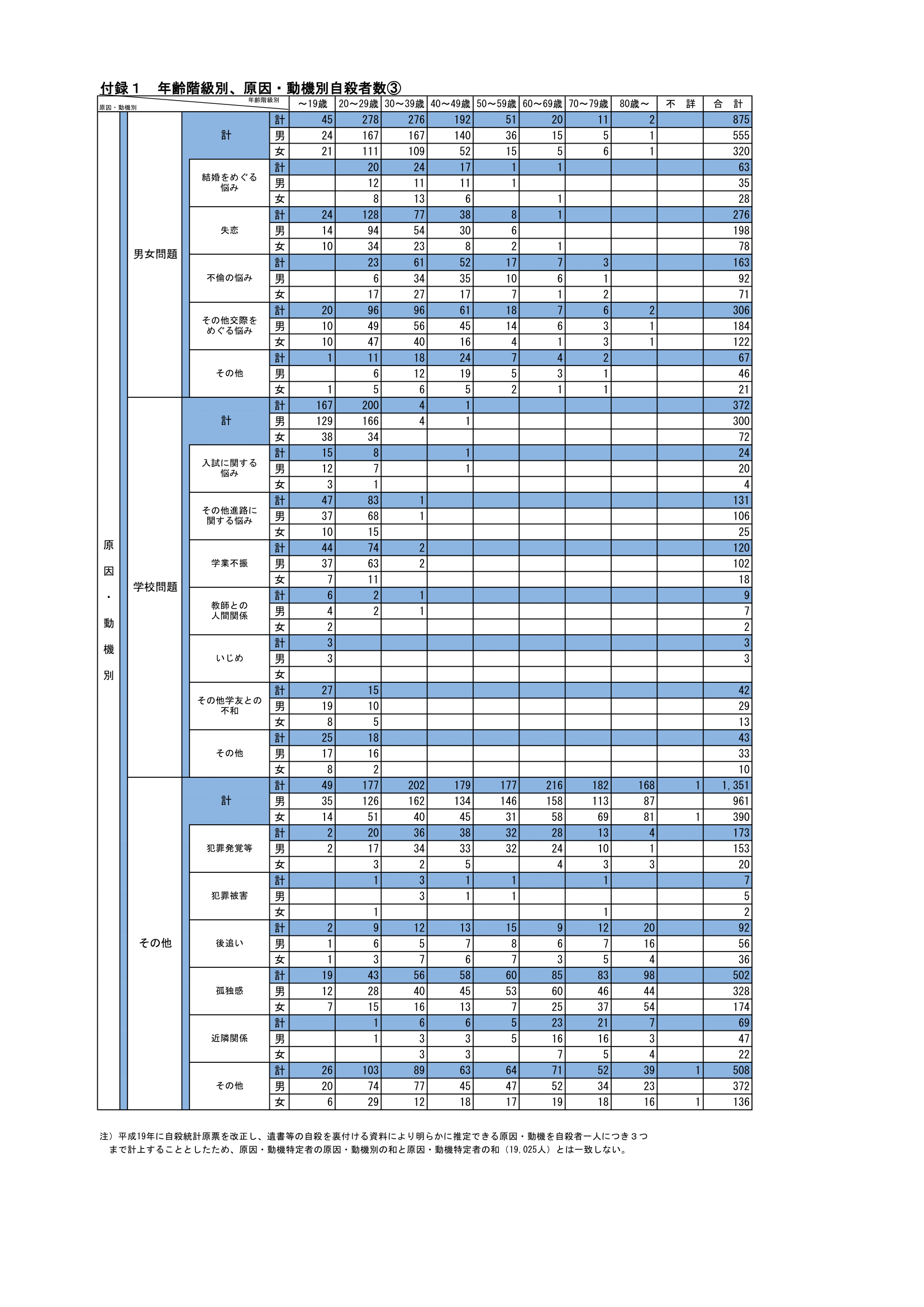

現代日本における「自殺の原因」について統計を見て考えてみましょう。資料は厚生労働省による「平成26年中における自殺の状況」です。大別すれば「家庭問題(3644人)」、「健康問題(12920人)」、「経済・生活問題(4144人)」、「勤務問題(2227人)」、「男女問題(875人)」、「学校問題(372人)」、「その他(1351人)」となります。

たとえば「失恋」で自殺する人は男では198人、女では78人います。男のほうが多いんですね。失恋は個人的な問題のように思えます。失恋したから自殺するという過程に、どのように社会的な影響があるのでしょうか。つまり「自殺率に影響を及ぼす、個人に外在する社会的な力(社会的事実)」はどこにあるのでしょうか。個人の心理的な問題と、社会的な問題との違うは何があるのでしょうか。

こういうものは推測で分析するべきではないのかもしれないですが、すこし仮説として考えてみます。たとえば「振られたらダサい」といったような規範的なものが社会にあったとします。あるいは「若い女性・男性しか必要とされない」といったような規範が社会にあったとします。そうした規範は自分(個人)の外にあるものです。そういう社会の中でもし振られてしまえば、自分は「ダサい」、年をとってから振られたから「人に必要とされない」と悩むかもしれません。その結果自殺という選択を選んでしまった場合、失恋は単なる個人的な問題ではなく、社会的な問題もあるといえます。

周りがダサいと思ったとしても、自分は自分らしく生きていく、堂々とすればいいじゃないか!という声もありそうです。つまりそんな周りの目を気にする弱い人間だから死んだんだ、個人的な問題じゃないか!とも言うことができます。手を差し伸べてくれる友達や家族をどうして作ってこなかったんだ、と個人の問題のせいにもできます。あるいは人とのつながりを大事にするような規範が生成されていない社会が悪いといったように社会の問題にすることもできます。

考えるとこういう問題は難しいですね。価値というものがもともと自分ひとりだけで形成されず、周り(社会)と接する中で相互作用的にうまれてくるものです。自殺に至る過程の中で、社会がまったく関わってこないというケースはないはずです。したがって、自殺は社会的事実の問題であるということもできそうです。

これは極端な仮説ですが、同じような性格・行動をする人間が2人いて、それぞれ異なる社会で生きていくとします。しかしA社会では自殺して、B社会では自殺しないという結果が生じたとします。この場合、自殺の原因は個人的な理由ではなく、社会的な理由にのみあったとすることができます。たとえばA社会では「ハゲはダサい」という規範があり、B社会では「ハゲはかっこいいという」規範があった場合、ハゲている人間はA社会でのほうが自殺率が高そうですよね。しかもハゲはださいとかかっこいいとかいうものは自分を超えた問題であり、外部から自分に影響を与える「社会的な事実」です。すごく卑近な例ですいません。

デュルケムの調査:統計という客観的な指標

デュルケムはフランスでの自殺に関する「官庁記録」を検討したそうです。フランスの官庁の制度はよくわかりませんが、先程みた日本の自殺の統計資料のようなものですね。

デュルケムは統計データを多用することで自殺という問題を、その動機という心理学的コンテクストから社会学的なコンテクストに置き換えたのである。彼の用いた統計的手法それ自体は当時の水準からしても格別に画期的なものであったわけではない。『自殺論』の意義は、統計データを用いることによって、相互行為のシステムにおける社会システムの領域を分析的に抽出した点にあるのである。

「クロニクル社会学」、那須壽編、有斐閣アルマ、33P

統計という手法は画期的ではなかったんですね。意外です。「『自殺論』の意義は、統計データを用いることによって、相互行為のシステムにおける社会システムの領域を分析的に抽出した点にある」というのがポイントです。

では「相互行為のシステムにおける社会システムの領域」とはなんでしょうか。難しい言葉です。マックス・ウェーバーは「社会的行為」を他者との関わりにおいてなされる行為だと『社会学の基礎概念』で定義しました。社会的行為は「他者を意識した行為」であり、相互関係が前提となります。たとえばライバルに勝つために勉強する、親によく思われるために勉強するといった場合、勉強は他者との関わりにおいてなされる行為であり、「社会的行為」になります。

- 女性よりも男性のほうが自殺率が高い

- カトリック教徒に比べ、プロテスタント教徒のほうが自殺率が高い

- 貧しい人達に比べ裕福な人達のほうが自殺率が高い

- 結婚している人より独身者のほうが自殺率が高い

- 戦時中は自殺率がかなり低い

- 経済状態が変化したり不安定な時期は自殺率が高い

- 農民より商工業者に自殺率が高い

日本のデータでも平成26年度では男性は17137人、女性は8396人で男性の方が自殺率が高いですね。こうしたものが「たまたま」個人的な行為、個人的な心理的な理由によって生じたものだと考えてみます。しかし平成27年度でも男性は16798人、女性は7756人で男性の方が自殺率が高いです。平成28年度でも男性は14995人、女性は7087人でした。ここまで続くと、自殺がたんなる個人的な問題で説明がつかないのかもしれません。しかし生物学的に男性のほうが自殺率が高いのでは?といった意見も考えられます。

では生物学的な理由ではなく、カトリック教徒に比べ、プロテスタント教徒のほうが自殺率が高いというのはどうでしょうか。カトリック教徒の社会と、プロテスタント教徒が中心の社会では自殺率が違うというのは「たまたま」でしょうか。戦時中は自殺率が低いのは「たまたま」でしょうか。そうした「たまたま」のような、個人的な心理問題のみが自殺の原因ではないことは明らかなように思います。

社会的連帯性:社会的統合と社会的規制

いままでの流れでわかったのは、個人に外在する社会的な力が自殺に影響を与えているらしいということです。ではどのように影響を与えるのでしょうか。

デュルケムによれば社会内部では「社会的統合」と「社会的規制」という二種類の絆があるそうです。こうした二種類の絆がある人は自殺をしにくいとデュルケムは考えました。人間が自殺をするかどうかは、こうした二種類の絆(社会的事実)があるかどうかによるということです。こうしてデュルケムは「社会的事実」によってのみ自殺を説明しました。

社会的統合とは、意味

・社会的統合(しゃかいてきとうごう):社会集団のなかに強く統合されていること*3

一般的な意味ではブリタニカ百科事典によれば統合とは「複数の諸要素が相互に結合し,単一の全体性を獲得する過程で,分裂に対する概念」という意味です。政治学的な意味の統合(integration)は日本大百科全書によれば「統合とは、社会の成員の間に高い相互作用があり、その成員が共通の社会規範や価値を抱き、共通の権威に対し忠誠を有している状態」だそうです。

たとえば家族同士の結びつきが強かったり、友達同士、教師との間、上司との間、同僚との間、ご近所付き合い、店員、警察官等々の関わりがあるような状況がイメージできます。たしかに友達がたくさんいる人は自殺しにくいイメージがあり、社会的に孤立している人は自殺しやすいイメージがあります。人とのつながりがあるということは、ある意味では社会的に統合されているということでもあります。最近では実際に会っていなくても、SNS等でつながりをもつケースが増えています。

「死ぬことはよくない」よりも「死んだら私が困る」という言い方のほうが自殺を止めやすいという話をどこかで聞いたことがあります。「死んだら私が困る」というのは、私とあなたは相互行為・相互関係にあるということでもあります。自分が死んだら困る人がいるというのは、ある意味では「責任」であり、ある意味では「つながり」です。そうしたつながり(統合)が多い人ほど自殺率が低いというのは納得できます。

社会的規制とは、意味

・社会的規制(しゃかいてききせい):社会規範によって願望や野心が規制されていること*3

規範の辞書的な意味は「一定の社会集団内で,その成員がいだいている価値判断の共通の評価基準ないし理想型(百科事典マイペディア)」です。なにをすべきで、なにをすべきではないかといったような意識が共有されているような状態です。たとえば現代日本では「自殺はよくないことだ」という規範があるように思います。

そうした規範はなんとなく共有されていますが、具体的にどうやって共有されているのでしょうか。たとえば日本では義務教育で「道徳」の授業があります。あるいはメディアで「自殺はよくない」といったような言説が溢れています。たとえば小学校では「生命の尊さ」「自然愛護」「感動,畏敬の念」などを道徳教育で教わるそうです。他にも「規則の尊重」「公正,公平,社会正義」「勤労,公共の精神」「家族愛,家庭生活の充実」「よりよい学校生活,集団生活の充実」「伝統と文化の尊重,国や郷土を愛する態度」「国際理解,国際親善」・・・等々があります。こうしたものは学習指導要領として挙げられているそうです。

もちろん「法律」で規制されている場合もあります。たとえば殺人はよくない、窃盗はよくない、詐欺はよくない、ストーカーはよくない、暴力はよくない、誹謗中傷はよくない、名誉毀損はよくない等々です。自殺をうながすようなことも法律で罰せられます。また医師による自殺の幇助も法律で罰せられることがあります。総じて「生命の尊さ」を汚すようなことはよくない、というような道徳的規範や法律的規範があるように思います。

そうした規範が強い、つまり社会的規制が強いと、自殺率が低いというのも頷けます。日本は他の国に比べて自殺率が高い理由も、こうした社会的連帯(絆)が弱いからかもしれませんね。たとえば日本では宗教があまり根付いていません。2021年現在、日本には国教というものがありません。ある調査(どの宗教で育てられたかという質問)では無宗教と答えた人が70%、不明と答えた人が14%、仏教徒答えた人が13%だったそうです。ブラジルではキリスト教が79%、アメリカでは63%、デンマークでは60%を占めていたそうです。宗教的なつながり(統合あるいは規制)が弱すぎるから日本では自殺率が低いのでは?という推測も統計からは可能です(かなり安直的ですが)。

たとえばキリスト教では自殺をよくないものとする規範があります。ブラジル、アメリカ、デンマークは日本より自殺率が低いです。日本は自殺率が世界で5位です(2016年、OECD出典)。自殺率1位のロシアでは2012年時点でキリスト教が47.1%、スピリチュアルが25%、無宗教が13%、イスラム教が6.5%といったようにばらつきがみられます(出典)。ロシアでは「スピリチュアルだが宗教に属さない」という特殊なグループがあるようですね。ソ連時代に宗教を信仰することが否定されたという敬意が関連しているようです。こうしたものは「社会的連帯」にヒビをいれそうですね。

自殺の四類型

- 自己本位的自殺

- 集団本位的自殺

- アノミー的自殺

- 宿命的自殺

デュルケムは社会的統合と社会的規制の相対的度合いに従い、四つの自殺類型を特定しました。自殺の類型は複合型もありえるそうです。社会的連帯の度合いによって自殺というものが発生していきます。個人も大事、統合も大事、進歩も大事です。しかしどれかが強すぎるとバランスを崩し、自殺につながってしまいます。たとえば自由が強すぎると自己本位的自殺、統合が強すぎると集団本位的自殺や宿命的自殺、進歩が強すぎるとアノミー的自殺を起こしてしまいます。個人を尊重しすぎると自殺が増えてしまうのです。自殺が悪いことだ(自殺批判)という言説と個人を尊重しろ!(自殺肯定)という言説はどちらも社会の反映です。

自殺率は、社会によって異なるが、それぞれの社会で時間を超えて一定の傾向を示している。デュルケムは、このことを、自殺率に影響を及ぼす社会的な力がつねに存在する根拠とみなした。自殺率の調査、検討は、どのようにすれば一人ひとりの行為のなかに社会の一般的な傾向を析出できるのかを明示している。

「社会学」、アンソンー・ギデンズ、而立書房、30P

「社会によって異なるが、それぞれの社会で時間を超えて一定の傾向を示している」ことがどうして社会的な力が自殺率に影響を及ぼす根拠になるのか。デュルケムの調べによれば、各国の自殺率は年が変わってもあまり変化しないそうです。もし仮に自殺が個人的な心理問題だけに要因があるとすれば、毎年自殺率は変動しそうですよね。たまたま鬱になってしまうような人格の人が個人的な問題のみによって形成された年だったと考えれば、来年も同じように多いかどうかは個人的な性格の問題なので予測ができないことになります。

もちろんたまたま毎年の変動率がほぼ同じという言い方もできますが、アメリカでも、日本でも、イギリスでも、A市でも、B市でもといったようにさまざまな規模の社会で同じように変動率が変わらなければ、やはりたまたま個人的な心理問題で・・ということはなさそうです。つまり何らかの力が個人に影響を与えているのではないか、ということになります。

その何らかの力がデュルケムのいうところの「社会的事実」であり、具体的にいえば「社会的連帯の強弱」です。また自殺という現象もデュルケムにいわせれば「社会的な事実」であり、”他の”「社会的事実」によってのみ分析できるモノです。

自己本位的自殺とは、意味

・自己本位的自殺(じこほんいてきじさつ):結びつきが弱い社会で生じる自殺*4。社会の統合が弱体化して、個人主義がいきすぎた場合の自殺*5。エゴイズム的自殺。

デュルケムの用語で言えば「社会的統合」が弱いときに生じる自殺です。人が孤立していたり、集団との結びつきが弱体化している場合などに生じやすいそうです。

たとえばプロテスタント教徒よりカトリック教徒のほうが自殺率が低いのは、カトリック教徒のほうが社会的統合が強いからです。カトリック教徒には強い社会的共同体があるそうです。ギデンズの説明によれば、プロテスタントの人格的、精神的自由は神の前で「孤立している」ことを意味するそうです*7。救われているかどうかはは生まれる前に決まっていて、現世での正しい行動や悪い行動によって左右されないという原理的なカルヴァン派の主張を見る限り、たしかにプロテスタントは社会的な統合も弱そうです。プロテスタントは極論をいえば教会も親も友達も自分を救えないわけで、その確信の要素たりえないわけです。カトリックの場合は悪いことをしても懺悔(ざんげ)などを教会で教父さんにしてもらい、ミサでは同じカトリック教徒同士で頻繁に教会に通い、横のつながりが強いイメージがあります。

結婚している人のほうが自殺率が低いのもの、婚姻関係はその人達を安定した社会関係に組み入れる効果があるそうです。死んだら迷惑をかける、というような責任も発生しやすいのかもしれません。社会学は相互関係が基本にあると習いました。夫が奥さんとの「関係」を意識して自分の生命を大切にするというのはウェーバーでいうところの「社会的行為」になりそうです。

デュルケムの文脈で言えば、婚姻関係は社会的統合を生み、社会的な力(社会的事実)を生み出し、人間に影響を及ぼすということになるのでしょうか。たしかに婚姻関係は自分だけが生み出しているものではなく、自分以外の外部にあります。つまり自分と奥さんの関係として社会的事実が生まれてくるようなイメージです。そういう意味では個人に外在しているといえます。

デュルケムの時代では社会的事実(集合意識)が個人に内在しつつ、個人に外在するという状態を正確に表現できていなかったそうです。そうした状態は後の時代で「社会システム」として表現されていくみたいです*8。説明口調でいえば「集合意識とは行為システムから分析的に抽象された社会システム*8」ということになるそうでうす。タルコット・パーソンズやニクラス・ルーマンがそうしたものを扱っていくようです。

コラム:「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」

しかも、この貴族主義は、character indelebilis(不滅の刻印)によって、聖徒と永遠の昔から捨てられた残余の人類とのあいだを隔てたのであって、両者のあいだにある超えがたい裂け目は、現世から外面的に分離されていてた中世の修道士のばあいよりも原理的に一層架橋しがたく、また目に見えないだけに一層恐ろしいものとなった。──こうした裂け目は社会的感覚のありとあらゆる面に苛烈に打ちこまれていった。というのも、隣人の罪悪に対するばあい、選ばれた者、つまり聖徒たちが神の恩恵に答えてとるべきふさわしい態度は、自分の弱さを意識して寛大に救助の手をさし伸べるのではなく、永遠の滅亡への刻印を身におびた神の敵への憎悪と蔑視となったからだ。

(「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」、207-208P、マックス・ウェーバー、大塚久雄訳、岩波文庫、1989初版、2006年第39版)

これはマックス・ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」の説明ですが、プロテスタント(カルヴァン派)の社会的統合の弱さがわかります。プロテスタントの派閥のひとつであるカルヴァン派では「予定説」というものが中心となっています。神に救われるかどうかは生まれる前から決まっているというものです。上の文章で言うと救われる予定のひとが「聖徒」です。カルヴァンの原理的な説では救われるかどうかを確信する方法はありませんでした(神を信じることのみです)が、後々、救われているかを確信できるのは「どれだけお金を稼いだか」というような要素につながっていきます。

自分の仕事は神に与えられたものであり、禁欲的に労働に励み、その結果として富が蓄積されます。こうした富の増加は神からの祝福の証、つまり救いの確証としてつながっていくのです。本来は富の増幅は「オマケ」であり、目的ではありませんでしたが、富の増幅が「目的」になってしまうようになっていってしまいます。禁欲的になった結果、贅沢などはせずに、蓄積された富を元手にまた新しい仕事をするようになり、事業の規模が大きくなっていきます。規模が大きくなると、事業を維持するためにまた資本を投入する必要があり、どんどん経済的な競争が激しくなります。やがて禁欲や救いの確証(「プロテスタンティズムの倫理」)といったものが薄れていき、富の増幅(金儲け)は倫理的な義務だという精神「資本主義の精神」へと変容していきます。

さらには「資本主義の精神」すらなくなっていき、行動様式(富を増幅させる操作)だけが残っていくというわけです。かなりざっくりですが、これがプロテスタンティズムの倫理が資本主義の形成を導く要因のひとつになったというマックス・ウェーバーの主張です。

集団本位的自殺とは、意味

・集団本位的自殺(しゅうだんほんいてきじさつ):集団との結びつきが強すぎる社会で生じる自殺*4。自己本位的自殺とは逆に、個人の地位が未発達な場合に生ずる自殺*5。

デュルケムの用語で言えば「社会的統合」が強すぎる場合です。社会的な”絆”が強すぎるのです。このような場合、自殺は「もっと偉大な美徳」のための犠牲になるそうです。たとえば日本の神風特攻隊員や、イスラム教徒の自爆テロもその例ですね。

デュルケムは集団本位的自殺を、機械的連帯が広く浸透している伝統社会に特徴的であるとみなしていたそうです*7。

アノミー的自殺とは、意味

・アノミー的自殺(あのみーてきじさつ):大不況に絶望したり、逆に好調時に欲望をコントロールできなくなって生じる自殺*4。社会の急激な変化によって諸個人を統合し、道徳を与える社会が弱体化し、歯止めのない欲望の亢進状態の中で個人の精神的な安定が失われるようなときに増加する自殺*6 。欲望が無限に増えていくので、「無限という病」とも呼んだ*12。

・ポイントは経済が成長しているときにも自殺が増えるということ

アノミーはどの時代でも生じうる状態だが、デュルケムの生きた時代にはとくに先鋭なアノミーが社会を襲ったのである。急激な産業化によって、それまで個人の生活に統合を与えていた宗教・政治・同業組合などの伝統的な権威が崩壊し、産業は生活の手段ではなく、自己目的化されるにいたった。欲望はコントロールされることなく、神聖化すらされていた。こうしてアノミーが常態化することになったのである。

「クロニクル社会学」、那須壽編、有斐閣アルマ、32P

デュルケムの生きた時代といえば、19世紀から20世紀ですね。19世紀といえば産業革命(工業革命ともいう)が起こった時代です。産業革命とは産業の改革と石炭利用によるエネルギー革命、それにともない社会構造の変革です。近代になる前、特に「工業化」する以前はほとんどの労働は家庭で行われ、世帯員全員が一緒になって仕事を仕上げていたそうです。しかし産業革命以降、そうした形態の仕事は減っていき、いくつもの工場にわかれて作業するようになっていきます。

産業革命を近代化とセットで理解するとわかりやすいかもしれませんね。農民の数は減っていき、工場に従事する労働者が増え、都市化が進んでいきます。中世のいわゆるギルド(同業組合)は次々と潰れていきます。急激な産業の変化によって人とのつながりを支えていた宗教やギルドが崩壊し、工場勤務といったような無機質なつながりが増えていくのです。そうした状態ではなにが正しくて、なにが正しくないか、どこへ向かったら良いかということがわからなくなっていきます。

ポール・ゴーギャンが『われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか』という絵画を描いたものも19世紀(1898-1898年)です。

そのようなアノミー的な状態、アノミー的分業が広がる世界では自殺率が高くなるというのもうなずけます。私は今まで自殺率が高くなるのは貧困が一番関係しているとおもっていましたが、ものごとはそう単純ではないのだと思い知らされました。宙にふわふわしているような、地に足がついていないような、そういった状況というものがあるのです。

本稿の目的は、『自殺論』でデュルケームが「無限という病」とよんだアノミーの概念を再検討することをとおし、欲望の無限化という<症候>を産み出す社会構造を分析することにある。最初に、欲望の無限化とはどのような事態を意味するのか、という問いを考察する。第一に、それは、主体が産業社会が生産する対象を「永続的」に追求するという行為形式を意味する。第二に、それは、欲望が特定の対象から離脱し不在の対象へと拡散することを意味する。次いで、主体に無限回の欲望追求を強いる機制を考察し、それが「進歩と完全性の道徳」にもとづく産業社会の価値体系にあるとみたデュルケームの洞察に光をあてる。さらに、デュルケームがアノミーを暴力性エネルギーの沸騰として記述した点に注目し、彼が示唆したにすぎなかった、この沸騰と産業社会の価値体系との関係を、バタイユのエネルギー経済論(「普遍経済論」)によって理論的に説明する。最後にラカンの欲望論にもとづいて、アノミーは「倒錯」を導くとする作田啓一の解釈を検討し、この現象の病理としての意味を明確にする。以上の考察は、欲求の無規制状態という通説的なアノミー解釈に再考を迫るとともに、豊かな現代社会にただよう空虚さと突発する暴力性を理解するためのひとつの糸口を与えるものとなるはずである。

「無限という病」については論文()のまとめで詳細がありましたので引用しておきます。私のイメージではお金を無限に稼ぐような感じですね。何か特定の物を買うためではなく、無限にお金を稼ぐような感じです。

コラム:認識のパラダイムシフトと自殺の関連について

こうした傾向はアメリカにとどまるものではない。たとえば、蒸留酒の消費量が世界でもっとも多いのはポーランドとソ連である。フランスにおける自殺率は増加する一方であり、西ドイツの自殺率は一九九六年から六九年の間に二倍になった。都市の狂気といえば誰でもロサンゼルスとピッツバーグを思い浮かべるが、二十世紀後半に入ってからレニングラード、ストックホルム、ミラノ、フランクフルトなどの都市においても「窮乏指数」(国民の生活実感を指数にしたもの)が着実に上昇している。アメリカが「大いなる破綻」の先駆けであるとしても、他の工業国もすぐそこまで来ているのである。

本書の主張は、これら鬱積する諸問題が、戦後の欧米社会がたまたま被った不運として片付けられない次元を持つ、という点にある。インフレ、植民地の喪失といった、二十世紀後半に特有の諸問題として事知れりとしていられるような小さな異常ではないのだ。我々が現在まのあたりにしているのは、幾世紀も前から続いているひとつの論理体系の必然的結果である。その論理の破綻の姿である。

・・・

人類の歴史において、これまでも急激な変容が個々人の生活に大きな影響を与えた時期があった。そのもっとも新しい例はルネッサンス期だろう。こうした時代においては、個人の生はいかなる意味を持つのか、という難問が表面化し、人々は意味ということそれ自体の意味を問うようになる。そしてどうやら、こうした時代に会っては、つねに狂気の発生率が増加するらしい。いや正確には、狂気とみなされる状態の発生率が増加すると言うべきだろう。なぜなら、時代の価値観は我々(いわゆる「知識人」のみならず、我々すべて)をひとつにまとめているのであり、その価値観が崩れ始めるとき、それによって生きている個々人もまた崩れざるをえないからだ。歴史上、憂鬱症や精神病が急激に増加したのもっとも新しい例は一六・一七世紀である(当時それらは「メランコリア」と呼ばれた)。この時代には、神による救済という考えが次第に意思しがたいものになっていった。人間の運命に神はそっぽを向けたとすらささやかれはじめた。

「デカルトからベイトソンへ」、モリス・バーマン、柴田元幸訳、国文社、20-21P

・・・

ウィリス・ハーマンは、我々の世界観を「産業時代のパラダイム」と呼んだが、産業革命は一八世紀交換になってようやく本格化したにすぎない。近代全体のパラダイムを言うのなら、さらに深く、科学革命を探って行かなければならないと思う。これを本書では、近代科学の最大のスポークスマンの名をとって「デカルト的パラダイム」と呼ぶ。

「デカルトからベイトソンへ」、モリス・バーマン、柴田元幸訳、国文社、P23P

科学革命(16世紀)のときの世界観(認識論)「デカルト的パラダイム」、産業革命(19世紀)のときの世界観を「産業時代のパラダイム」と言うらしいです。どちらの時期も世界観が急激に変わった時代であり、自殺が増えた時代であり、憂鬱性や精神病が急激に増加した時代です。デュルケムの文脈で言えばアノミーの時代なのです。

そして個人的な心理問題ではなく、世界全体、社会全体の認識論的な問題だというのがポイントですね。20世紀、21世紀と自殺が増え続ける理由も個人的な心理問題だけではなく、より大きな枠組みで分析することが重要になってきそうです。

宿命的自殺とは、意味

・宿命的自殺(しゅくめいてきじさつ):アノミーとは逆に伝統や習慣などで人を拘束する力が強すぎる社会で生じる自殺*4。個人が過度に規制されているときに起こる自殺。デュルケムは「宿命的自殺」は近代化以降ほとんど意味をもたないとみなした*7。

他にも「差別」や「奴隷」といったものも伝統や習慣などの例かもしれません。

どうやったら自殺を減らせるとデュルケムは考えたのか

家族:核家族(親と子だけ)が増えていき、絆が小さくなっていく

宗教:科学の発達によって力を失っていく

地域共同体:都市などの発達により、統合力を失っていく。「もはや故郷は存在しない。また存在しえない」

教育:社会の反映が教育であり、教育で社会を作ることはできない

国家:大きすぎてつながりの実感や親近感をもてない

職業集団や同業組合:デュルケムはこれらの組織が有効だと考えた。中世のギルドの弊害を改善し、公的な機関にして有機的な連結を整備するべきだと主張した。

デュルケムの自殺論への批判

ギデンズの説明によればデュルケムの『自殺論』には批判があったという*7。

- デュルケムが官庁統計を用いたこと

- 自殺をすべて類型化したと主張したこと

- 自殺に対する非社会的な影響作用を無視していること

ブリタニカ百科事典によれば「官庁統計」とは「政府,地方公共団体が作成する統計のこと」らしいです。「社会統計学は社会的制度としての統計を対象とする分野であり,それがふつうは政府の手によって作られるので,官庁統計と呼ばれ,それを対象とする学問は社会統計学とも呼ばれる」との説明も世界大百科事典にはあります。

官庁統計ではなく、独自の統計をとったほうがいいという主張でしょうか。

「すべて類型化した」ことへの批判ですので、4類型意外にもパターンがあるのではないかということでしょうかね。おそらくは「非社会的な影響作用」のパターンもあるのではということかもしれません。

ギデンズによればこうした批判がありつつも、「自殺という一見すれば個人的な行いに思えるものでさえも、社会学的説明を必要としているとの主張は、以前としても重要である」と述べています。

余談ですが「自殺」についての社会学的説明はエマニュエル・トッドの説明が気になっています。

聖と俗

この項目は扱うか迷いましたが、「クロニクル社会学」では項目として挙げられているので一応扱います。

デュルケムの『宗教生活の原初形態』における聖と俗

・聖と俗(せいとぞく):デュルケムは宗教の本質を、世界を聖と俗の2つの領域に二分する思考を求めた*9。この2つの領域は共通点をもたず、禁止(タブー)によって隔てられている。デュルケムは聖なるものの本質は社会にあり、宗教とは社会現象にほかならないと主張した*9。

デュルケムによれば宗教とは社会的事実であり、社会的現象だそうです。自殺を分析したときと同じように、社会学の対象となるのです。

宗教の聖なる力はどこからくるのか。デュルケムによればそうした力は「社会」からくるそうです。宗教も教会を中心とした集合生活であり、そうした社会から生じる道徳的な力は特定の個人には還元できない力です。社会的な力であるからこそ、道徳的な力をもち、神聖であり、崇拝の対象となるそうです。

たしかに非実証主義的な観点から考えてしまうと、宗教の聖なる力は「神様」からくるように思えてしまいます。

集団によって信仰され、組織され、規範が生まれ、そうしたものが社会的な力となり、聖なる力を持つようになるのだという考えすることで、社会的事実としての宗教を客観的に、実証的に、社会学的に考えようというわけですね。

機能主義

機能主義、構造主義、機能ー構造主義、脱構造主義、現象学的社会主義、シンボリック相互作用論、エスノメソドロジー、社会システム理論、云々かんぬん・・と社会学はいろいろな手技や理論があります。

こうしたものの最初の方に「機能主義」というものがあります。したがって社会学の基礎としてはまずこの「機能主義」を理解する必要があります。

機能主義とは、意味

・機能主義(きのうしゅぎ,functionism):社会には確固たる(変化しない)構造が存在し、すべての社会現象や相互行為は、この構造を維持するために機能していると考えること*10。慣習、制度、価値などの社会的諸現象を、それらが社会のなかで果たす機能によって説明しようとする理論(1920年代に人類学者のマリノフスキーとラドクリフ=ブラウンの2人の間で創始された)*11。もともとは人類学の分野で使われていたが、社会学にも応用されるようになった。機能主義の理論は社会を客観的に捉えるという意味で科学的だが、人間の主観的な観点が抜けているという批判が意味学派からある*10

たとえば一見、野蛮に見える行為が実は社会を維持するために機能的な行為だということもあるという話です。たとえばラドクリフ・ブラウンがベンガル湾東武のアンダマン島の調査をしたそうですが、この地域の儀礼が人々の連帯意識を強化し、社会的統合を高め、社会の統一に貢献していると分析したそうです。

彼によれば「機能」とは「部分がそれを含む全体社会の活動に対してなす貢献」であり、たとえば、ある慣習の機能とはそれが社会構造の維持に対して果たす役割だそうです。こうした考えは社会有機体説に似ていますね。

たとえば生贄という行為は特定の個人だけを見ると、一見(現代人の私からすればですが)野蛮な行為に見えてしまいます。それは社会を切り離して個人というものを考えているからです。無人島でひとりで暮らしていて、自分を生贄にささげだしたら、それは社会にとっては「機能」的ではなく、ただ「野蛮」な行為なのかもしれません。

個人の心理だけを考えると無意味であり、無秩序な行為が実は社会的には「なんらかの法則性」で動いており、「なんらかの機能」をもっているという話です。

デュルケムにおける機能主義

デュルケムが機能主義という言葉を出したのか?というとすこし判断に困ります。

しかし自殺は個人心理の結果ではなく、社会の統合力の現れであるというデュルケムの言い方は機能主義に近いものを感じます。

イギリス人の人類学者であるブロニウス・マリノフスキーとアルフレッド・ラドグリフ=ブラウンは、一つの制度や慣習を、文化を構成するパーツと見るのではなく、常に文化全体と関係づけながらその意味を考える、という「機能主義」人類学の観点を打ち出した。彼らは、文化とは、それを構成する諸々の要素に分解できるようなものではなく、一つの有機的な統一体である、と見る。

・・・

いずれにせよ、彼らの機能主義的な発想は、ともにエミール・デュルケムが『社会分業論』(一八九三年)で行った、社会的な分業が果たす「機能」に関する議論に由来する。同書でデュルケムは、個々人が必ずしもそう意識していないとしても、社会的な分業は不可避的に業種感・人間間の相互依存を作り出し、結果的に社会全体を統合するという「機能」を果たしている、という分析を行ったのであったが、こうしたデュルケムの見方は、文化(社会)を有機的な統一体として見る視点と同時に、未開社会に対する先入観から距離を取るための方法をも、人類学に提供したのである。

「本当にわかる社会学」、現代位相研究所、127P

このようにあることから、デュルケムは人類学の分野における「機能主義」よりも先に機能主義的な発想をしていたといえます。社会的な分業が社会を統合するという「機能」を果たしているのと同じように、戦争もある意味では社会を統合するという「機能」を果たしていたのかも知れませんね。自殺率は戦争時に下がったという話です。

出典

- 「本当にわかる社会学」、現代位相研究所、12P

- 「社会学用語図鑑」田中正人(編者)、香月耿孝史、プレジデント社、62P

- 「社会学」、アンソンー・ギデンズ、而立書房、29-30P

- 「社会学用語図鑑」田中正人(編者)、香月耿孝史、プレジデント社、60-61P

- 「クロニクル社会学」、那須壽編、有斐閣アルマ、31P

- 「クロニクル社会学」、那須壽編、有斐閣アルマ、32P

- 「社会学」、アンソンー・ギデンズ、而立書房、30P

- 「クロニクル社会学」、那須壽編、有斐閣アルマ、28P

- 「クロニクル社会学」、那須壽編、有斐閣アルマ、33P

- 「社会学用語図鑑」田中正人(編者)、香月耿孝史、プレジデント社、129P

- 日本大百科全書(ニッポニカ)「機能主義」の解説

- 無限という病 : デュルケーム・バタイユ・ラカン理論による現代アノミーの分析

参考文献・おすすめ文献

「本当にわかる社会学」

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。