- Home

- エトムント・フッサール

- 【応用哲学第五回】フッサールの現象学における「カテゴリー的直観」とはなにか

【応用哲学第五回】フッサールの現象学における「カテゴリー的直観」とはなにか

- 2024/2/16

- エトムント・フッサール

- コメントを書く

Contents

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

フッサールのプロフィール

エトムント・フッサール(1859-1938)はオーストリア出身のドイツ人。哲学者であり数学者。主な著作は『論理学研究』(1900-1901)、『イデーン』(1913)、『内的時間意識の現象学』(1928)、『デカルト的省察』(1931)など。

エトムント・フッサール(1859-1938)はオーストリア出身のドイツ人。哲学者であり数学者。主な著作は『論理学研究』(1900-1901)、『イデーン』(1913)、『内的時間意識の現象学』(1928)、『デカルト的省察』(1931)など。

あらゆる学問の基礎づけとなる本質学としての現象学を提唱した。現象学は20世紀哲学の新たな流れとなり、ハイデガー、サルトル、メルロ・ポンティなどに影響を与えている。社会学ではアルフレッド・シュッツに影響を与えている。

前回の記事

【基礎社会学第二十九回】アルフレッド・シュッツにおけるフッサールの現象学とはなにか

【応用哲学第一回】フッサールの現象学における「志向性」とはなにか

【応用哲学第二回】フッサールの現象学における「知覚」とはなにか

【応用哲学第三回】フッサールの現象学における「射影(射映)」とはなにか

【応用哲学第四回】フッサールの現象学における「知覚の代表象理論」とはなにか

今回の記事は前回の記事を前提に説明していくので、こちらを先に見ておくと理解がしやすくなります。

認識

前置き

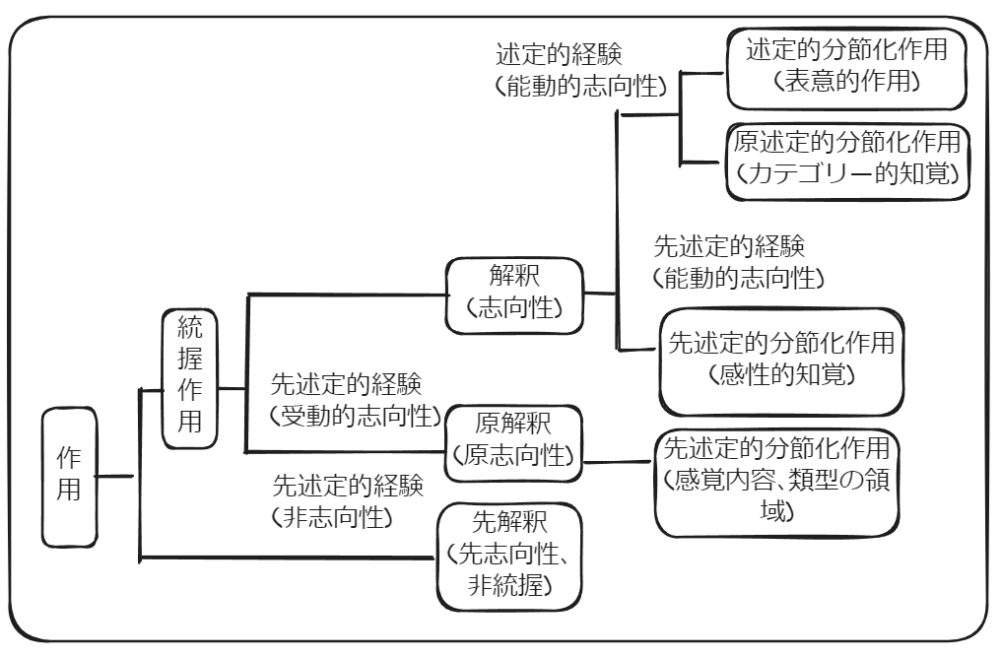

前回、感性的直観とその代表象を主に扱った。今回はその後半として、カテゴリー的直観とカテゴリー的代表象を扱う。前回述べたように、代表象作用(統握作用)を扱う理由はノエシス・ノエマを理解するためである。

カテゴリー的直観は主に『論理学研究』で主張され、『イデーンⅠ』における本質直観及び形相的還元の先駆とされている。

カテゴリー的直観と本質直観はほとんど同じ意味合いだが、完全に同義ではない。たとえば『論理学研究』における「統握意味」は『イデーンⅠ』ではノエマ的意味と言われるが、異常なほどの意味の拡張がされている(例えば意味は命題であるなどとも言われる)。したがって、カテゴリー的直観と本質直観の違いについても扱う必要がある。

しかしすべてを扱っていくと動画が長くなってしまうので分割することにする。

また、形相的還元を本格的に理解しようとするならば、超越論的還元を深く理解する必要がある(もっといえば、本来は他の全ての現象学の概念を理解する必要がある)。そのため、本質直観と形相的還元を扱った後、超越論的還元を主題的に扱う予定である。

今回はカテゴリー的直観だけではなく、認識について軽く触れることにする。

本来ならば「真理」あるいは「明証性」と共に別の動画で主題的に扱うような内容だが、しかしカテゴリー的直観と密接に関連しているので少しだけでも触れることにする。「なぜ、ある概念を学ぶ必要があるのか」という文脈とセットで理解しないと、その概念を学ぶ意義が薄れてしまう。つまり、常に全体と部分を結びつけて理解を進める必要がある。

現象学の学習は全体と部分を往復するような作業の連続であり、全体を理解するたびに部分の理解が変わっていく。もうこれで部分は理解したと思った次の瞬間、その理解は不十分であるということに気づく。

水泳で前に進んでいるかどうかすらわからないような段階から、進んでいるかどうかは別として「前」がわかる段階へと至れば初学者を抜けられるのだと思う。「それ(純粋意識)」を理解したい、というような「それ」がわかれば、前がわかる。

しかし「それ」を理解するのは一苦労である。フッサールさえ「それ」を言語化することが困難だと述べている。

それでも「前」が分かると泳ぐのは面白い。同時に、「前」の理解が進むたびに、深く深く掘り下げるたびに、「前」があるかどうかすら再びわからなくなるのだから、やはり現象学を学ぶ人は常に溺れている感覚になるのではないだろうか。現前と不現前の反復である。上級者は一回溺れきった上で、そこから新しい哲学をはじめるのだろう。

認識とは、意味

認識:意義志向が充実化という形で直観と同一することが体験されること。

言い換えれば、「思念されるものと、直観的に与えられているものそれ自体との一致」が認識である。端的に言えば「志向の充実化」である。『論理学研究』において主張された。完全に一致した場合は真理が得られているといえるのであり、その一致具合が「明証性」と関わっている。たとえば完全に一致した場合は「十全的明証性」であり、そうでない場合は「不十全的明証性」である。

たとえば「隣の部屋にリンゴがある」という文字が紙に書いてあるとする。口に出したり頭の中で考えて主張したりしてみてもいい。そして我々はこの文字、表現を、そしてこの表現が指示している事態を、意味を理解することができる。

たとえばこのリンゴ(対象)を赤いリンゴ(意味)として、あるいは青いリンゴ(意味)として解釈、統握して志向するかもしれない。その対象が実際にあるかどうか、実際(現実)に赤いかどうかはこの時点ではわからない。実際に、隣の部屋に行って、目で見て、有り有りとした直観が私に与えられることによって、そうした空虚的な志向が充実されるのである。

認識を言い換えれば「知る」ということである。なお、直観は「見る」という言葉で多義的に表現されることがある(視覚だけではなく、触覚などを含めた多義的な用語)。知るためには見る必要があるというわけである。

何も見たことがない場合は認識は不可能である。「読書だけで何かを知ることができる」と一般的には言うかもしれない。例えばアメリカには自由の女神があると書かれていれば、実際に見なくても知った気分になる。

しかし、本で書かれた内容は誰かが「見た」ことを前提としている以上、起源、歴史、痕跡、系列がある。誰も自由の女神を見たことがないと思っていては我々はそれを知った気分になれないだろう。ピタゴラスの定理ですら、その当のピタゴラスは見ることを土台として本質を知ったのだといえる。そのものを見ることができそうにないブラックホールも、なんらかのデータ、たとえば周りの星の動きを「見る」ことによってその存在が推論されたものだと言える。

「例で示した知覚志向と表意志向の相互関係は「志向-充実」の関係を保持しており、両者が時問的ずれをもって現われる場合にその構造はより明らかになる。すなわち、始めは単に記号として機能しているにすぎない表現に、あとから直観が付け加わる場合がそれである。例えば「この紙は白い」という表現を意味志向において単に表意的に理解することができる。しかる後に実際に紙を見て、それがまさに自いことを知覚的に直観してその意味を対象的に認識するのである。単に志向された意味が、直観によって充実される。まず最初に言表を理解している場合、意味志向は遂行されているが、しかし何かが認識されているわけではない。意味は単に思念されているだけである。その意味に対応する直観が付け加わることによって充実化意識が体験され、認識が成立する。それゆえ対象の認識と意味志向の充実とは、「同一の状況を異なる視点から述べた」ものにすぎない。空虚な表意と直観との相違は感覚与件の有無に基づき、それが充実を与えるのである。

ここで注意しなければならないことは、志向された意味と充実された意味とが同一であるということである。表意と直観の一致である充実化統一、すなわち意味志向が充実化という形で直観と同一することが体験されるのである。そしてこの同一化的合致の体験が認識と言われる。単に思考された対象が、いまはまさにそのように規定されたものとして直観されるということを体験するということと、直観作用の志向的本質が表現作用の意味的本質に適合するということは、同じ事象の別の表現にしかすぎないのである。」

鈴木康文「フッサールにおける直観の可能性について」,90P

心理学主義と論理学主義とは、意味

心理学主義(心理主義):・心理学が対象とする「心(主観)」の研究によって、論理学などあらゆる学的営み(客観)を基礎づけようと考える立場。心理学によって発見される人間の心理構造や心理作用の規則性によって数学や論理学を基礎づけようとする考え方。

論理学主義:・「心(主観)」とは独立して「真理(客観)」が存在すると考える立場。論理学(たとえばフレーゲは数学を論理学の一種と見なしている)が諸学問を基礎づけるという考え方。

・心理学主義の定義の参考

「ここで心理学主義とは、心理学が対象とする『心』の研究によって、数学をはじめとするあらゆる学的営みを基礎づけようとする考え方である。」

斎藤慶典「フッサール起源への哲学」,43P「こうした心理学によって発見される人間の心理構造や心理作用の規則性によって数学や論理学を基礎づけようとする考え方が、『心理(学)主義』である…。」

谷徹「これが現象学だ」,73p

・論理学主義の定義の参考

「近代の自然科学は数学に依拠して展開した。しかし、(数学をそれほど必要としない)精神科学を含めて言えば、諸学問/諸科学は論理学に依拠しているということになるだろう。フレーゲのように数学を論理学の一部だとみなしてもよいだろうが、そこまで強く主張しないにしても、数学と論理学が諸学問/諸科学の基礎学だ、とは言えるだろう。」

谷徹「これが現象学だ」,72p

心理学主義の誤り

例えば1+1=2であるという事態は、いつ・誰が・どこでそれを発見するか、考えるかに関わらず、常に真(不変)である。

変化するのは「認識対象(客観)」ではなく、「認識作用(主観)」である。認識作用は時間的経過の中で始まりと終わりがある心理的な過程であるが、しかし認識対象は時間位置をもたない。常に「ある」であり、1+1=2で「あった」とはならない。

本質的、必然的ないわゆる「アプリオリな存在」は事実的、偶然的ないわゆる「アポステリオリな存在」に還元することはできない。

偶然的なものによって必然的なものを基礎づける試みは、カテゴリーミステイク(範疇誤認)を犯してしまっている。従って、心理学の一部に論理学があるのではないし、心理学によって論理学を基礎付けることは出来ない。

追記:もし心理学主義の主張を認めると、蛇には蛇の心理作用があり、人間には人間の心理作用があるので、それぞれの心理学というものが成り立ち、それゆえにそれぞれの論理学というものが成り立ってしまう。また、人間の中でも、田中さんと鈴木さんには違う心理作用があるとか、ある国の人々、ある文化では違う心理作用があるといったようなことがありうる。そうしてしまうと、学問における真理は普遍的なものではなく、相対的な、個別具体的な、アドホックなものになってしまう。しかし、1+1=2であるというような数学的真理は特殊的な真理ではなく、普遍的な真理ではないだろうか。各人各様、各人真理作用各様な真理にすぎないという主張を受け入れることは難しい。経験的・個別的・偶然的なものから理念的・普遍的・必然的なものを基礎付けるのはおかしい。

「しかし、この心理主義には大きな問題が隠れていた。心理主義的に考えると、数学や論理学は、人間の心理構造や心理作用の規則性といったものに基礎をもつということになるだろう。しかし、そうすると、人間以外の生物にとっては別の数学や論理学が妥当するのだろうか。あるいは、人間のなかでも、いささか異なった心理構造をもった人にとっては別の数学や論理学は妥当するのだろうか。この方向で考えると、結局、生物それぞれ、各人それぞれに、数学や論理学があるということになる。ピタゴラスの定理はもちろん、『3+3は6である』というのも、人によっては(あるいは別の時代の人や別の文化の人にとっては)真理ではないということになるかもしれない。もっと極端には、私においてすら、私がこの時点で認めている数学的真理も、私の心理作用の働き方が変わったときには、そうでなくなるかもしれない。このように見てくると、心理主義の問題がよく見えてくるだろう。数学的真理は、古代でも現代でも、東洋でも西洋でも、あなたにとっても私にとっても、いつでも普遍妥当的なのではないか。」

谷徹「これが現象学だ」,73ー74p

「つまり、この批判は、一方で、心理学主義が『心』という(そのままでは)経験的・個別的・偶然的であらざるをえないものによって『数』をはじめとする理念的・普遍的・必然的なものを基礎づけようとする『カテゴリーミステイク』を犯してしまっている点を突いているかぎりで、『もっとも』なのである。」

斎藤慶典「フッサール起源への哲学」,42P

論理学主義の誤り

たしかに認識対象は認識作用に還元することはできない。なぜなら、客観的なものは主観的なものを超越している何かだからである。

しかし、認識対象、たとえば客観的真理(認識対象)は主観的作用(認識作用)の中で知られるというのも事実である。人間は主観の外に出られない、主観を通して客観を構成する、客観を認識するのだから、主観の外に、独立して客観があるというのも臆見なのではないか、という問題が生じる。

アプリオリなものがアポステリオリなものとは独立に成り立つことを認めてしまっている論理学主義はおかしい。たとえばアプリオリな「数」が独立に存在しているという承認自体が、すでにアポステリオリな「心」と関わってしまっているし、関わらざるをえない。

修正:(誤)たとえばアポステリオリな「数」が独立に存在している→(正)アプリオリな「数」が独立に存在している(2024/02/18)

つまり、「パラドックス」に直面してしまうのである。

そうした意味で、論理学主義には問題があり、この点では心理学主義に分がある。

一方で、アプリオリなものがアポステリオリなものと関わることは偶然にすぎないのか、二次的なものなのか。もしそうした関わり合いが本質だとすれば、どういう関係にあり、どういう条件が必要なのかを心理学主義は解明できてない。もしそうした解明をするならば、どうした方法論が必要になるかと現象学は考えていく。そして、超越論的還元(エポケー+現象学的反省)や形相的還元という特殊な態度、方法が必要だと考えていくのである。

追記:もし何の主観的作用が可能ではないような世界を想像してみる。極端に言えば、全員が赤ん坊の世界である。そんな世界では、そもそも「客観的真理」というものを知ることはできない。もし知ることがあれば、それが我々が構成したものにすぎないのか、我々の構成とは独立して存在しているのか、と悩むこともできるかもしれない。しかし一度も知られない、構成されない場合、そうした悩みすら不可能である。そもそもそれを言語化することも、学問的に認識することも可能ではない。1+1=2である、と認識することも出来ない。もしかしたらそういう「客観的真理」なるものがあるかもしれないが、出会わないのであり、出会えない。もし一度でも出会えれば、人間はそれが心理的作用とは独立に存在するのだ、と思い、信じることもできる。しかし出会えなければ、そんなことすら思えないのである。蛇からすれば、1+1=2であるという客観的真理をおそらく知ることはないだろうし、それが我々が主観と独立して存在するかという問いすら発することもないだろう。そもそも主観がなければ、客観を定義することすら困難である。

追記:ポイントは、論理的・理念的なものが「心」と取り結ぶ関係への問いである。言い換えれば、現出物(理念的対象)は現出を突破して、現出からの飛躍において構成され。志向される、見出される、知られるというわけである。また別の言い方をすれば、我々は直接経験的なものから理念的なものを抽出、抽象するのである。どういう構造で飛躍するのか、どうして飛躍が可能なのかが難問というわけである(超越の謎問題)。何段階もの突破があるというわけである。数学的なものや論理学的なものは、直観的・経験的な基礎をそれでももってしまっているる心理学によって論理学は基礎づけられないが、しかしそれでもなお、論理学には心理学的な基礎をもつという、一見矛盾しているようなイメージである。この後者の、「直観的・(直接)経験的な基礎」の捉え方次第では、結局は心理学主義になってしまう。直接的経験、とりわけ「志向性」とはどういう構造をもつのかを捉えることが、「直観的・(直接)経験的な基礎」を捉えることとつながってくる。ポイントは、たまたまある人間にのみ備わっている特殊な「直観的・(直接)経験的な基礎」を捉えることにではなく、あらゆる人間に必然的に備わっている基礎を探し出す点にある。

追記:たとえば数学では、ある任意の与えられた数に1を付け加えるならば、新しい数が生じると考える。この操作は誰がやっても、どんな時にでも妥当する。つまり、そうした結果はアプリオリに、必然的に保証されるのである。しかし、すべての数を験すことは不可能である。なぜなら、人間は有限の存在だからである。言い換えれば、我々の心的作用は無限ではない。それにもかかわらず、この数学の本質は無限に当てはまるように思える。しかし、無限に当てはまるように思えるということと、実際に無限であるということは別である。なぜならば、我々は全ての数を実際に確かめたわけではないからである。心理学主義に留まることはできないという立場と、それにもかかわらず心理学主義に留まってしまうような、両義的な立場を考える際に参考になる。いわば、有限な作用をどういうわけか突破して、超越して、無限な対象を我々は志向しているのである。どうしてそのような超越が、突破が可能になるのか(有限から無限の飛躍問題)。それを説明できないことには心理学主義に陥ってしまう。紀平さんの言葉で言えば、もし作用が有限であるならば、「潜在的無限(可能性としての無限といったところだろうか)」や「有限の数」という対象しか成立しない。もし作用が無限であるならば、「無限」は成立する。しかしわれれの作用は無限ではない。もし「無限」という対象があるとすれば、我々の有限な作用からではなく、なにか別の作用が必要になるのではないか、ということになってしまう。フレーゲのような第三の領域的なものだろうか。

「しかし他方で、理念的・普遍的・必然的なものがその本質においては『心』という経験的・個別的・偶然的なものとは独立に成り立つことをあらかじめ認めてしまっている点で、『やはりおかしい』のである。『数』の独立性のこの承認自体が、何らかの仕方ですでに『心』と関わってしまっている。関わらざるをえないことの意味を、この批判は十分に考え抜いてはいないからである。」

斎藤慶典「フッサール起源への哲学」,42P・キーワード:関係

「皆さんにはすでにお分かりであろう。フッサールは決して単純に論理学主義にくら替えしたわけではなかったのである。しかし論理学主義の主張ならびにその心理学主義批判の中には、彼自身も全面的に賛同する正しさがある。とりわけ『プロレゴーメナ』で、彼はそれを明示したのである。だが、心理学主義が一から十まで誤っていたわけでもないのである。とりわけ、彼の当初からの疑問である<『数』のような理念的・普遍的なものが、いかにして『心』という経験的・個別的なものにおいて捉えられるのか>に答えるためには、論理学主義の主張の正しい点を認めてもなお、その論理的・理念的なものが『心』と取り結ぶ関係への問いが残っているのである。」

斎藤慶典「フッサール起源への哲学」,50P・キーワード:パラドクス

「『序説』の中心的で積極的な課題は、客観性と学問的認識が理念性を前提とするということを示すことだった。しかしながら、たとえ学問的客観性を論理学の心理学的基礎と一致させることが不可能であるとしても、なお客観的真理が認識する主観的作用の中で知られるという明白なパラドクスに直面する。そして、フッサールが指摘するように、認識の可能性の一層実質的な理解を獲得しようと望むならば、客観的理念性と主観的作用のこの関係が探求され解明されなければならない。どのように理念性が認識主体によって正当化され妥当とされうのかを規定する必要がある。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,14P

「簡潔にこれまでの説明を要約することにしよう。フッサールは理念性を心理的過程に還元する心理主義的試みを批判する。適切な分析は認識作用と認識対象(この場合は論理学の法則)の間の還元不可能な差異を示す。この差異は保持されなければならない。もっとも、この二つのものの間の関連、その十全的分析が空虚な要請で済ますことができなければ、踏査しなければならない関連は存続するのだが、理念性を理解したければ、最終的に理念性が与えられる意識作用に立ち戻らねばならない。しかしながら、この主観性へと立ち戻ることは心理主義への逆戻りではない。何よりもまず、対象を作用へと還元する試みなどはなく、ただ対象を作用との関係あるいは相関関係において理解する試みがあるだけである。第二に、フッサールは、このような作用のアプリオリな構造を理解し記述したいのである。彼は作用の生物学的発生や神経学的基礎を露わにしようとする自然主義的説明には関心がない。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,16P「ここでいわれる明瞭な原理とは、「付け加える(plus)」、すなわち「そして」という操作である。例えばある任意の与えられた数に1を付け加えるならば、新しい数が生じる。この操作は無限に継続可能であり、それによって無限の数を形成することができる。この構成原理が無限集合においては非常に重要であり、この原理に従って新たな数を産出する限り、その確実性はアプリオリに保証されるのである。しかしそうすると、ここでいわれている無限ということは、有限の延長線上にある無限、閉じることのない無限であって、つまりは潜在的無限であるということになる。しかしこのようにいわれる無限が「認識の必然的な制限を越え」た「本質的に新たな内容」ということができるであろうか。この問いに答えなければならないのであるが、フッサール自身は、この無限集合を「想像的な概念」(XII,S.221)であって、「普通は妥当しない」(ebd.)として自らの考察からは排除してしまっている。しかしこの無限集合に対するフッサールの態度のうちにこそ、彼が心理学主義から訣別せざるをえなくなるような地点をみいだすこともできるのである。先にも述べたが、有限なわたしたちは無隈の数を数えることはできない。このことは同時に、もしも無限というものが存在するとするならば、それは主観的な作用とは全く別の種類のものとして存在しなければならないということを意味している。逆に言うならば、この無限を認めえないということこそ、フシサールが作用とそれによって把握される対象との区別が十分にできていないということの誰となるであろう。すなわち、数え、そしてそれを反省することによって数が成立するという前提のもとでは、無限を認めるならば、心的作用も無限でなければならないし、作用が有限であるならば、有限の数しか、あるいはせいぜい潜在的無限しか成立しえないからである。」

紀平知樹「現象とロゴス―フッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,95p

フッサールの考えの変遷

1:フッサールの『算術の哲学』(1891)という著作が心理学主義的だとフレーゲに批判された。

2:フッサールは『論理学研究』(1900)第一巻『純粋論理学への序説(プロレゴーメナ)』においてフレーゲの批判を認め、心理学主義を徹底的に批判した。

3:フッサールの『論理学研究』(1901)第二巻『現象学と認識論のための諸研究』では打って変わって、心理学主義的な傾向が見えた。人々にはそれが心理学主義への逆戻りに見えた。

4:フッサールは『論理学研究』が論理的なものと心的なものとの関係を十分に解明することができず、両者は「分裂したままにとどまっている」とナトルプに批判された。

5:『イデーンⅠ』において、論理学主義的でも心理学主義的でもない地点である「純粋意識」というアイデアを取り入れるようになる。そしてそれが一体なにものなのかという分析が、どうやったら捉えることができるのかという分析がはじまっていくのである。つまり、論理学主義か心理学主義かという二者択一を超えて、新しい主義が選択されるのである。いわば、超越論的論理学主義ないし超越論的心理学主義とでもいうべきものである。

そしてその主要な方法が「現象学的還元」と「形相的還元」である。また、そうした方法を通じてノエシスとノエマのアプリオリな相関関係を明らかにすること、またその条件を明らかにすることである。

6:ただし、『イデーンⅠ』では「純粋意識」が一体何ものかについての立ち入った考察が行われていない。他の著作で掘り下げられていくことになる。そして特に掘り下げで重要な著作が『内的時間意識の研究』である。

追記:フレーゲの論理学主義とフッサールの違いは重要になる。フレーゲが論理的なものは直観や経験と無関係に、それ自体で独立していると考えたのに対して、フッサールは論理的なものは直観的・経験的な基礎をもつものと考えているという点である。ただし、こうした直観や経験、いわゆる「志向的体験」を正しく捉えることが出来ないと、心理学主義に陥ってしまうという。それでは、「志向的体験」を正しく捉えるとはどういうことなのかが問題となってくる。どういう「方法論」や「態度」においてそれは可能になるのかということである。そしてその主要な方法論が後の「現象学的還元」ということである。『論理学研究』時点ではまだ確立していない。

「数学の基礎を追い求めていたフッサールは、当時の新傾向であった心理主義にかなり惑わされはしたが、しかし、そもそも数学者として出発した者として、結局のところ、数学的真理が『各人各様』(あるいは各心理作用各様)だというところに向かってしまう考え方を受け入れることはできなかった。そして、その後、『プロレゴーメナ』(序説)と名付けられた一九〇〇年の『論理学研究Ⅰ』で、フッサールは(ある意味で過剰なまでの自己批判を込めて)強烈な心理主義批判を展開し、論理学を心理学から完全に切り離して『純粋論理学』として展開すべきことを主張した。だが、当時、フレーゲも心理主義に強く反対していた。フレーゲは、論理学的なものは、直観や経験などとは無関係に、それ自体で独立した領分を形成している、とみなした。論理学的なものは言語に関わるが、フレーゲの論理学は、自然的な日常言語からさえも解放されねばならないほど(そのために彼は『概念技法』を編み出した)、直観や経験から純化されたものである。プロレゴーメナ以後のフッサールは、数学や論理学がアプリオリな学問であることを認める。アプリオリなものの擁護という点では、フッサールとフレーゲは近い。しかし、両者には重要な違いがある。フッサールでは、数学的なものや論理学的なものは――フレーゲの考え方とは違って――直観的・経験的な基礎をもつのである。その基礎は直接経験=志向的体験なのである。だが、この直接経験=志向的体験をどう捉えるか、あるいは、その本性はどういうものなのか、が問題なのである。これを正しく捉えないと、心理主義に陥る。」

谷徹「これが現象学だ」,75-76p

「皆さんにはすでにお分かりであろう。フッサールは決して単純に論理学主義にくら替えしたわけではなかったのである。しかし論理学主義の主張ならびにその心理学主義批判の中には、彼自身も全面的に賛同する正しさがある。とりわけ『プロレゴーメナ』で、彼はそれを明示したのである。だが、心理学主義が一から十まで誤っていたわけでもないのである。とりわけ、彼の当初からの疑問である<『数』のような理念的・普遍的なものが、いかにして『心』という経験的・個別的なものにおいて捉えられるのか>に答えるためには、論理学主義の主張の正しい点を認めてもなお、その論理的・理念的なものが『心』と取り結ぶ関係への問いが残っているのである。」

斎藤慶典「フッサール起源への哲学」,50P

・論理学主義か心理学主義かという二者択一を破棄したという趣旨

「私の見るところでは、フッサールは、心理学主義と論理学主義の二者択一を破棄する第三の途としてみずから切り拓いた超越論的現象学の拠って立つ次元が、はたして『純粋自我』と呼ばれるべきものであるかどうかについて、なお疑念を払拭することができないでいたのである。より正確に言い直せば、みずからがいまや到達したはずのそれがいかなる次元であるかについて、自身もいまだ確信がもてなかったのである。」

斎藤慶典「フッサール起源への哲学」,63P

認識の主観的条件と客観的条件

Q 認識が可能であるならば充たされなければならない条件とはなにか

A 主観的条件と客観的条件である

「すでに述べたように、心理主義を拒絶することと共にフッサールはまた、認識が可能であるならば充たされなければならない条件を特定しようとし、可能性の理念的でアプリオリな条件の二つの類型、すなわち客観的(論理的)条件と主観的(ノエシス的)条件を区別する。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,13-14P

認識が満たす必要のある主観的条件とは

認識する主観が真理と虚偽、妥当性と非妥当性、事実と本質、明証と不条理を区別する能力をもっていなければ、客観的認識も学問的認識も可能ではない。

真理であると認識するためには主観が必要になる。端的に言えば、「認識作用」が必要ということ。

追記:では認識作用がそもそも可能になるためには、どういう条件が必要なのかと掘り下げていく。そこではキネシステーゼや自我、時間といった条件が掘り下げられていくことになる。このような事象内容をもたない本質に関わる論理学、とくに狭義の論理学を基礎付けるような論理学を「超越論的論理学(純粋論理学)」とフッサールは呼んでいる。要するに、超越論的現象学が確立されることで、それに基づいた超越論的論理学が可能となり、さらにそれが超越論的ではない論理学を基づけるというわけだろう。なお、このような超越論的論理学は、事象内容をもつような本質に関わる学問、つまり存在論(領域論、対象論)と区別する必要があることに注意する必要がある。たとえば心理学や物理学は存在論である。こうした事実学や本質学とった分類は次回深掘りする予定である。

・キーワード:主観的条件

「客観的条件は、あらゆる可能的な理論にとってのアプリオリな基礎を構成し、理論の概念そのものを犯すことなしには犯されることのない根本的な原理、構造、法則である。ここでフッサールは整合性と無矛盾の要求について述べている。しかしながら、もっと驚くべきことにフッサールはまた可能性のいわゆるノエシス的条件に注意を向けるのである。これは、実現された認識について主観的で語らねばならないならば、充たされない条件である。もし、認識する主観が、真理と虚偽、妥当性と非妥当性、事実と本質、明証と不条理を区別する能力をもっていないならば、客観的認識も学問的認識もどちらも可能ではないだろう。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,13-14P・キーワード:超越論的論理学

「しかしながら、フッサールにとっては、領域存在論は、事象内容をもった本質に関わるアプリオリな理論だった。しかも、事象内容をもった本質は重要な成分だが、しかし、すべてではない。論理学と諸学問の基礎づけのためには、事象内容をもたない形式的成分に関わるアプリオリな理論も必要である。いや、さらに、存在の構成理論、時間の構成理論、空間の構成理論、間主観性(他者)の構成理論といったものも同様に必要である。そして、これらはすべて、直接経験=志向的体験の分析によって基礎づけられることになる。フッサールの目的にとっては、この分析のほうが、より重要だった。この分析は『超越論的論理学』と呼ばれるが…」

谷徹「これが現象学だ」,103P

認識が満たす必要のある客観的条件とは

いわゆる論理的条件であり、例えば整合性と無矛盾の要求などが挙げらている。

無意味なものは排除される。たとえば「白いそして」のような文法的に有意味ではない言葉や、「丸い四角」など矛盾律に反するような言葉も排除される。つまり、無意味の時点で真理は不可能とされる。ちなみに、中立的な存在は真理に関わることが出来ないとされている(白雪姫が存在するかどうかなど)。

たとえばリンゴが眼の前にあるかどうかの真理はある程度「認識作用」に明証性が左右されるが、しかし「丸い四角」が在るかどうかは形式的に排除されるのである。

この客観的条件はいわゆる「形式命題論」といわれ、「形式存在論」と合わせて「純粋論理学」を形成するとされている。

なお、「無意味」と「誤謬」は違うということに注意する必要がある。1+1=3という事態が真であると思っていたが、よく考えれば違っていた、ということはありうる。

このように考えていくと訂正不可能な本質、真理というものは厳密に言えば、もしかしたらないかもしれない。たとえば量子力学ではAと同時に非Aのような事態が真とされている。しかしフッサールは訂正不可能な本質は理念(理想)的であり、無限の営みの先にあるものとして考えていたにすぎないことに注意する必要がある。実際に辿り着けるかは別として、そうしたものが営みの先にあるという意識、責任感が重要という力点の置き方である。この点はM・ウェーバーに似ているのかもしれない(ウェーバーはフッサールの書籍を読んでいる)。

追記:フッサール自身も、「明証概念は誤りやその後の訂正を排除しない」と述べている。また、真理は「統制的理念」であり、無限の努力においてのみ到達することのできる目標として捉えている。また、フッサールが哲学をすることの動機は「倫理的動機づけ(絶対的自己責任における生のための倫理的努力)」と関連しているという。ザハヴィの言葉で言えば「フッサールにとって決定的なことは絶対的真理を所有することではなく、絶対的自己責任における生を生きようと試みることそのもの、すなわち思想と行動を可能な限り洞察に基礎付けるように試みることそのもの」である。

追記:狭義の論理学においては「言語とそこに現れている論理を扱う独立の学科」である。そして広義の論理学では、さらに「諸学問の基礎付け」を役割があるという。この基礎付けには形式論と存在論の二つが関わるとされている。存在論とは対象論とも呼ばれ、「論理学的な表現が指し示している当のものについての理論」である。この後者の存在論を含むゆえに、広義の論理学、新しい論理学だと言える。また、真理の条件に関わるものを「最広義」の論理学の役割だという。たとえば「無意味の排除や矛盾の排除」などは狭義の論理学だけでも可能だという。いわゆる形式論理学における命題論を意味している。命題論とは言語的な結合の仕方を考察する部門のことである。

追記:論理学は2つの条件に関わるといわれている。(1)無意味を排除するという条件(形式命題論)。(2)対象の意味領域を確定するという条件(形式存在論)。

・キーワード:形式命題論、誤謬、無意味

「形式命題論のレベルで無意味ではない言語表現が、実在的に存在する対象か理念的に存在する対象の充実した直観に対応する場合には、そしてこの場合にのみ、『真理』が可能になる。無意味なものは、真理に関わることができない。ただし注意していただきたいが、無意味ということは、誤謬ということではない。誤謬とは、それまで真理だと思われていたが反証されたもののことである。ところが、無意味は、そもそも、真理にも誤謬にも関わることが出来ない。それは、真理以前そして誤謬以前に、排除されるべきものなのである。こうした無意味を言語的なレベルで可能なかぎりあらかじめ排除しておくのが、形式命題論の役割である。。そして、この先行的排除を免れたものだけが、真理や誤謬という身分をもつことができる。」

谷徹「これが現象学だ」,91-92P

・キーワード:訂正可能性、失効可能性、概念的分析

「もちろん、フッサールはある受動的な凝視を通してありとあらゆる対象の本質への不可謬の洞察を獲得することができるとはけっして主張しないだろう。反対に、形相的変更は過当な要求をする概念的分析であり、これは多くの場合に失効可能である。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,57p

・キーワード:責任,訂正可能性,絶対的真理,努力,無限の理念,共同体

「しかしながら、こうしたことにもかかわらず、フッサールを基礎づけ主義者と呼ぶことにとについては、少なくともその述語が伝統的認識論の意味で用いられるならば、まさに誤解を招くものがある。フッサール自身が『形式論理学と超越論的論理学』の中で考察しているように、もっぱら絶対的に確実な真理に基づいている学問を確立する試みそのものが、最終的に学問の本性そのものについての誤解を伴っているものなのである。第一章で指摘したように、フッサール自身は明証概念は誤りやその後の訂正を排除しない。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,100p

「私はすでに、フッサールは十全的で結論となる真理を統制的理念として、すなわち無限の努力においてのみ到達することができる目標として捉えていることを述べた。それにもかかわらず、後の現象学者よりずっと広範に、フッサールは認識と客観性の条件にかかわる問いにかかわってきたということは正しい。しかしながら、哲学することへのフッサールの動機に気づくべきである。それはまずもって理論的な動機づけではなく、実践的な、あるいはもっと正確には、倫理的動機づけ――絶対的自己責任における生のための倫理的努力――である。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,101p

「この規範的な動機づけは、十全的基礎を成立させる試みが無限の理念であるということをはっきりと理解するときに、特に重要となる。まさしく絶対的自己責任に対する要求こそが、絶対的明証性を探求する際に前へと駆り立てることができるのである。別の言い方をすれば、フッサールにとって決定的なことは絶対的真理を所有することではなく、絶対的自己責任における生を生きようと試みることそのもの、すなわち思想と行動を可能な限り洞察に基礎づけるように試みることそのものである。そして、フッサールがまだ公刊されていない原稿の一つで言明しているように、個人の自己責任はまた共同体に対する責任を伴うのである。自己責任は他の主観との関係においてのみ十分に実現可能なのである。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,102-103p

主観的条件に取り組むことは一種の心理学主義ではないのか

経験的心理学のような取り組み方で主観的条件を明らかにするわけではない。主観的条件に取り組むが、しかし心理学主義的に取り組むわけではない。

フッサールは「可能性の実在的条件あるいは因果的条件、事実的心理学的条件や神経学的条件」を明らかにしようとしているわけではなく、「理念的条件」に関心がある。事実ではなく、本質に関心がある。

「認識が可能でなければならない場合にどんな主観も所有していなければならない能力」を明らかにすることにポイントがある。具体的内容はそこまで重要ではない。この「どんな主観も」という力点の置き方が重要であり、ある特定の個人の心の中でどんなことが起こっているかということに力点があるわけではない。また、それらの特定の個人の平均や傾向を明らかにしようとしているわけでもない。

たとえばプロテスタントがカトリックより自殺率が高い、男より女のほうが包容力がある、日本人は勤勉だ、特定の状況では人間は狂気に陥る、学習効率が上がるというような「事実」や「事実的、蓋然的規則」、またどうしてそうした傾向、規則が生じるかといった特定の構造、因果関係に関心があるわけではない。

フッサールはすべての人間に共通している意識の構造、必然的な本質に関心がある。もちろん、経験的心理学や社会学が必要ではない、価値がないといっているのではなく、まずはそうした学問の土台となる現象学が優先であるという話である。現象学は他の全ての学問を基礎づける学問であることを目指し、また他の学問の成果を前提としない、無前提の学問を目指しているのである。

「もし、認識する主観が、真理と虚偽、妥当性と非妥当性、事実と本質、明証と不条理を区別する能力をもっていないならば、客観的認識も学問的認識もどちらも可能ではないだろう。このことがフッサールを一種の心理主義へと至らせないのかを尋ねたいという誘惑に駆られるかもしれないが、意識は、明らかに経験的心理学以外の学問分野によって探求することができるし、フッサールが強調するように、フッサールは可能性の実在的条件あるいは因果的条件にではなく、理念的本質に関心があるのである。すなわち、フッサールのねらいは、ホモ・サピエンスの成員が現に事実上認識に到達することができる場合に充たされねばならない事実的心理学的条件あるいは神経学的条件を発見することにではなく、認識が可能でなければならない場合にどんな主観も(その経験的あるいは質料的構成にかかわらず)所有していなければならない能力を踏査することである。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,13-14P

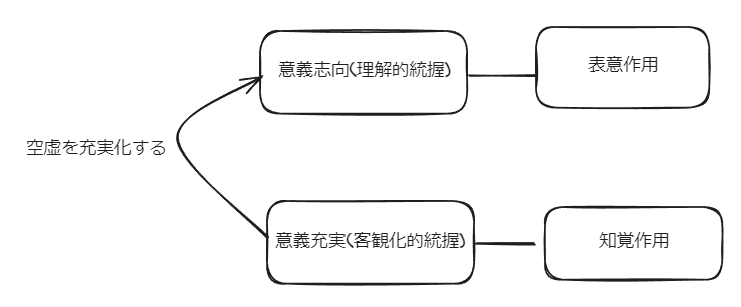

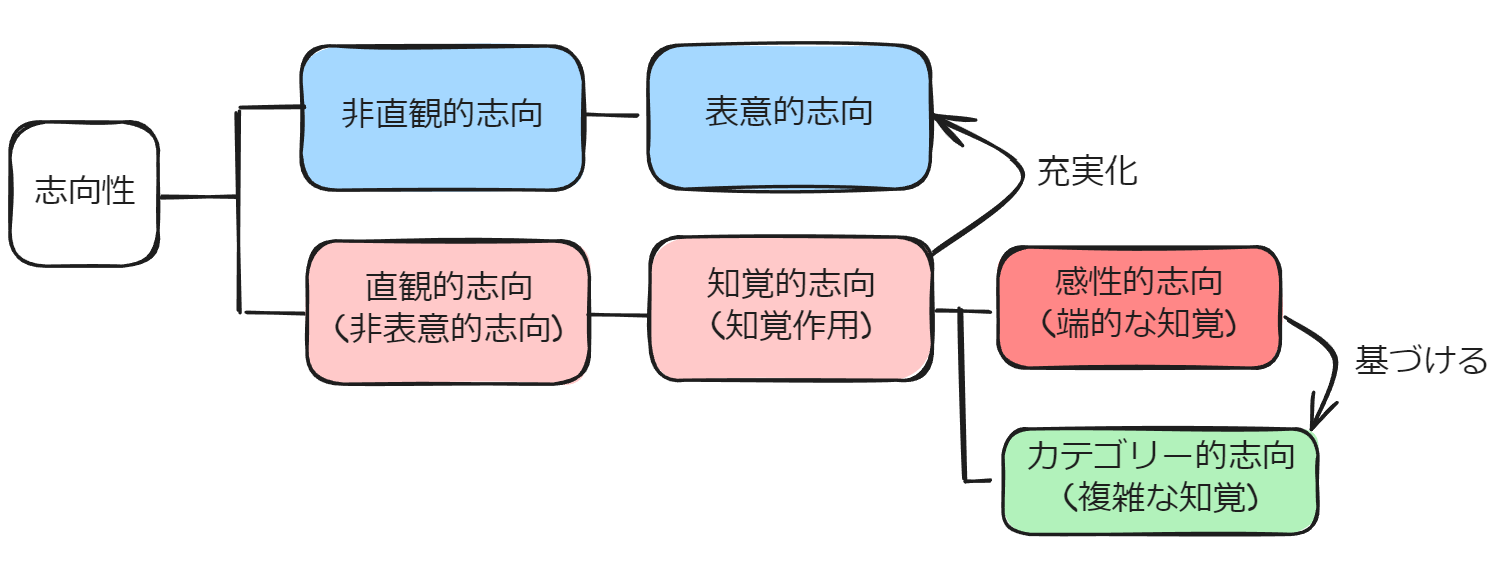

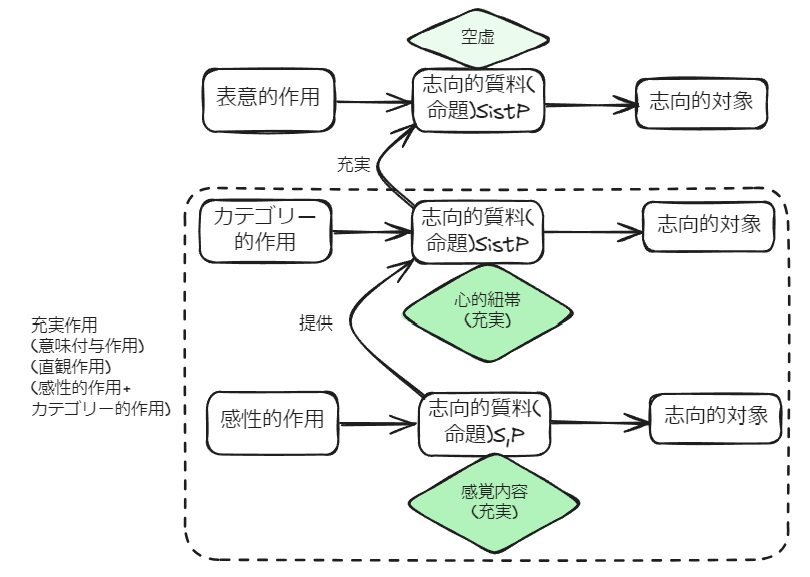

志向の充実化

意義志向とは前回学んだ通り、言語的記号を意味的に解釈することによって「思念された対象」への関係を実現する働きのことである。表意的作用が代表例であり、理解的統握とも呼ばれていた。「単に記号的な語の理解」とも言われることがある。

言語記号は「私の前のこのリンゴ」や「吾輩の辞書に不可能はないの人」というように個的で具体的なものを指示する場合と、「リンゴは赤い食べ物である」というように理念的で普遍的なものを指示する場合がある。

前者をアポステリオリな対象、後者をアプリオリな対象という。実在的存在と理念的存在という区別でもいい。どちらにせよ、表意作用単体では空虚的に、ただ思念されるだけであり、直観的な充実が伴っていない。

「意義充実」とは感覚内容を意味的に解釈することによって、自らに固有の質料によって対象へと関わる作用のことであった。

この「意義充実」は意味付与作用、意味充実作用とも呼ばれている。

志向の充実化とは、意味

志向の充実化:「意義志向から意義充実化への移行体験」のこと。

この移行の過程において、2つの作用が合致することにより、認識統一が形成されるという。

つまり、空虚的に思念されるものにすぎなかった実在的ないし理念的対象が、充実されるのである。なぜ表意的作用が「空虚」であるかというと、「感覚内容」がないからである。

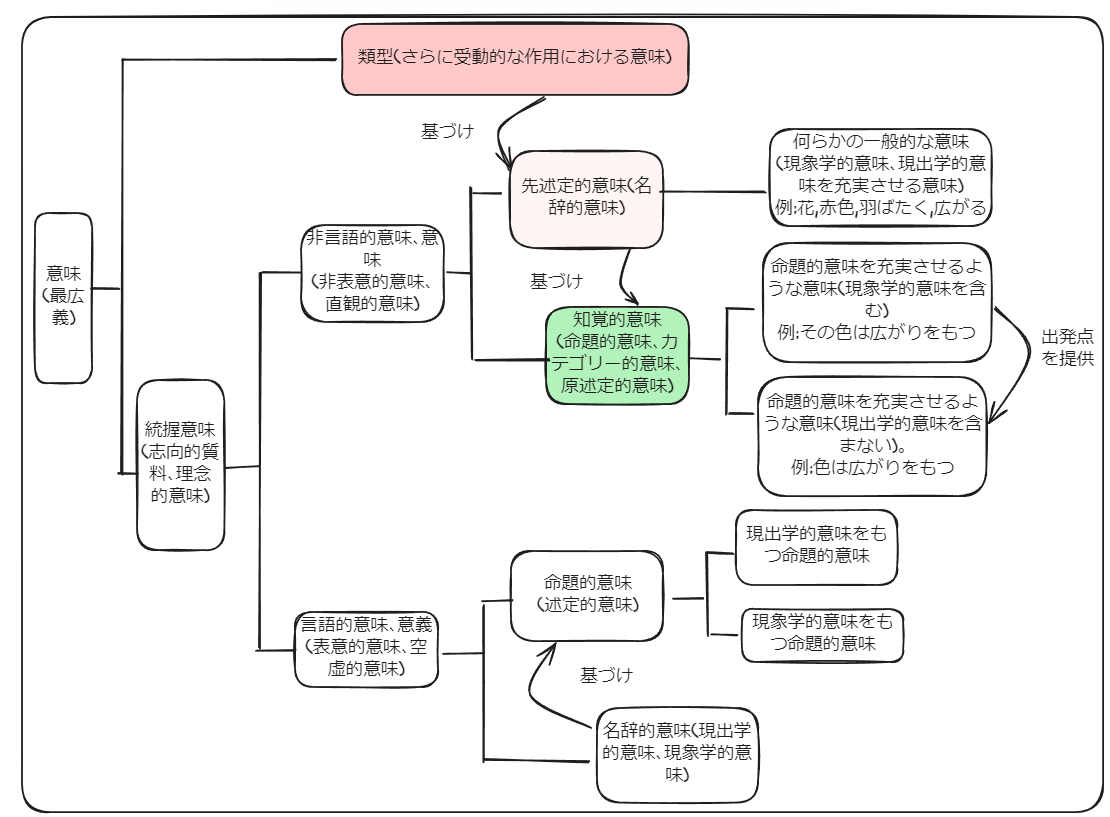

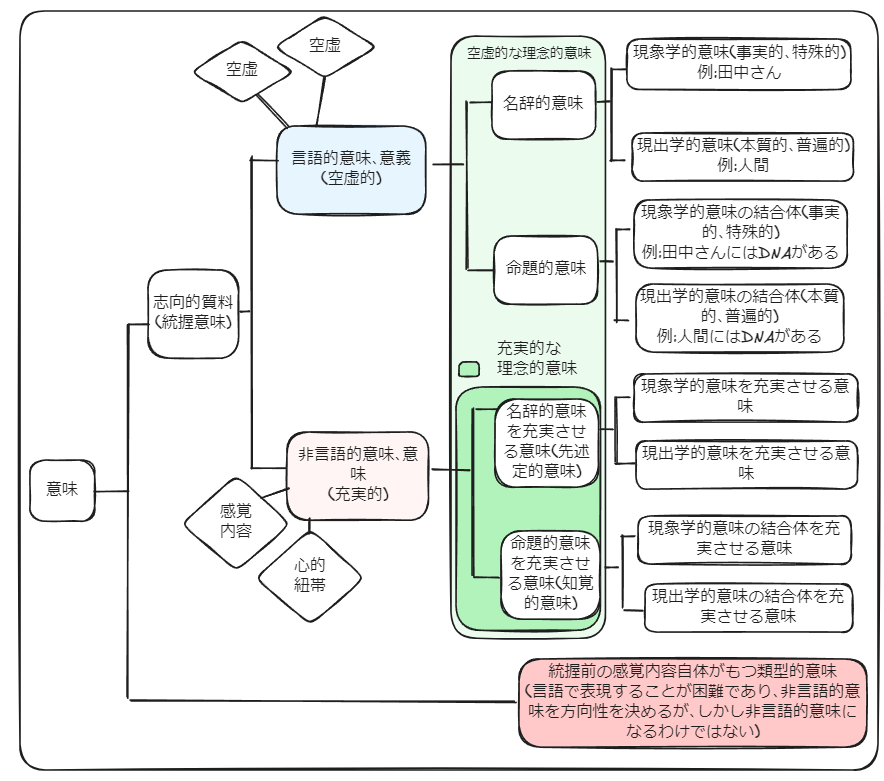

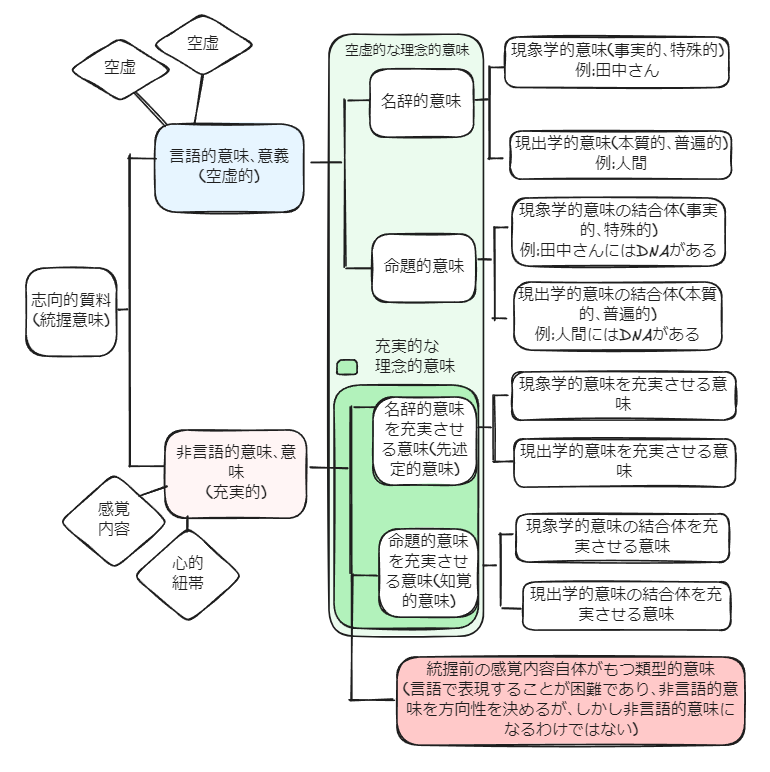

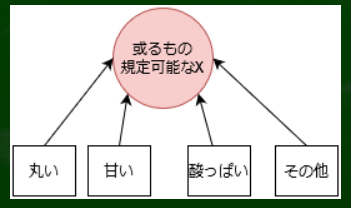

簡単に図にするとこのようになる。

「第五研究・第六研究において、フッサールは意義志向や意義充実化の作用を志向的体験一般の構造のうちに位置づけることで、志向の充実化と呼ばれる事態の具体的な内実を明らかにしようと試みる。そこでは、志向の充実化は意義志向から意義充実化への「移行体験」(ⅩⅨ/2,582)であるといわれる。そして、この移行のプロセスにおいて両作用は「合致」して「認識統一」(ibid.)を形成し得るとされる。それが「合致」であるためには、両作用に共通の要素が存在していなければならず、そしてそれが「移行」体験であるためには、両作用の間には何らかの差異が存在していなければならない。」

福島裕介「フッサールにおける志向の充実化について」、5P

物理的表現現出とはなにか、意味

物理的表現現出:・何らかの色や形態を持つ物理的対象を構成する作用

リンゴを今まさに見ていないときにリンゴの感覚内容は私に与えられていない。つまり、空虚的にあたえられているにすぎず、実的に与えられていないのである。

もちろん文字を読むためにはなんらかのインクや染みといった物理的知覚を伴い、そうした意味での感覚内容はある。「物理的表現現出」と呼ばれている。

しかしそうした物理的表現現出が固有に意味を形成するわけではない。

黒インクでも青インクでも、チョークの粉でも「リンゴ」という文字を表すことができるのであり、そうした物理的なものに対応する感覚は、意義志向の対象とは何の関わりももたないという。

黒インク、青インクだからといった理由でリンゴという文字を見てリンゴという対象へ空虚的に志向できるわけではないのである。

また、表意的作用はたしかに知覚作用に基づけられているが、しかしどういう意味・対象を志向するかについて知覚作用は表意的作用にとって非本質的である。充実されなくても空虚的な志向は可能だからである。つまり、実在するリンゴがあるかどうか、そうした実在するリンゴを知覚するかどうかは表意的作用にとっては非本質的であるという話。

「フッサールは表現を有意味な記号として定義する。言語は表現の典型例である。例えば私が植物事典を読んで、そこに〈菜の花は黄色い〉と書かれていたとする。私はそこに書かれた黒い文字を見ているが、それを単にインクの染みとして捉えているのではなく、有意味な記号として捉え、何ごとかを理解している。つまり、ここには二つの作用体験がある。一つは「物理的表現現出」の作用であり、これは何らかの色や形態を持つ物理的対象を構成する作用である。そして、もう一つの作用が意義志向である。意義志向とは、第一研究でのフッサールの規定によれば、言語表現の「理解」のことに他ならない。そして、私たちはこの両作用の統一の中で、何らかの対象性(事態)へと関係しているとされる。しかし、もし私が菜の花を実際に見たことはないとすれば、その意義志向における対象性への関係は空虚なものである。「対象に対する表現の関係が単なる意義志向にとどまる限り、その関係はまだ実現(realisieren)されていない」(ibid.,44)。そして、「最初は空虚な...意義志向が充実化されることによって、対象的関係が実現される」(ibid.)。こうして、フッサールは表現作用の分析を通じて、物理的表現現出、意義志向、意義充実化という三つの契機を取り出すのである。」

福島裕介「フッサールにおける志向の充実化について」,5P

事態の充実は可能か

問題は、意義志向から意義充実への移行過程において、何が合致するのか、何が共通したものとなるのかである。

作用(作用性質)が合致するわけではないだろう。対象が現出することができる最も低次で最も空虚な仕方は表意的作用であり、対象が現出することができる最も高次で最も充実な仕方は知覚作用である。両者の作用が共通しているとはいえない。

たとえばリンゴは、「赤色のリンゴ」という「意味」として与えられているとする。こうしたリンゴ一般のような「言語的意味」を「本質(質料的本質)」と呼ぶ。こうした言語的意味としてのリンゴは腐ることがないし、食べることもできないし匂いもかぐこともできない。いわば「理念的意味」をまとった「理念的存在」である。

作用が両者に共通していないとすれば、「志向的質料(作用質料)」に共通する余地がありそうだ。詳細は後で扱う。

志向の充実化の例

染谷昌義さんの説明する「志向の充実化」の例を紹介する。

- わたしが飛び立つカラスを見て、「ほらカラスが飛び立ったよ」と言ったとする。

- このとき、「ほらカラスが飛び立ったよ」というわたしの発話、表現作用は、わたしのこのときの「知覚作用(直観作用)」によって充実されており、認識作用が成立している。

- このとき、私は「ほらカラスが飛び立ったよ」という表現がまさにその通りであるという体験をしており、私はカラスが飛び立つということを「知った(認識した)」のである。

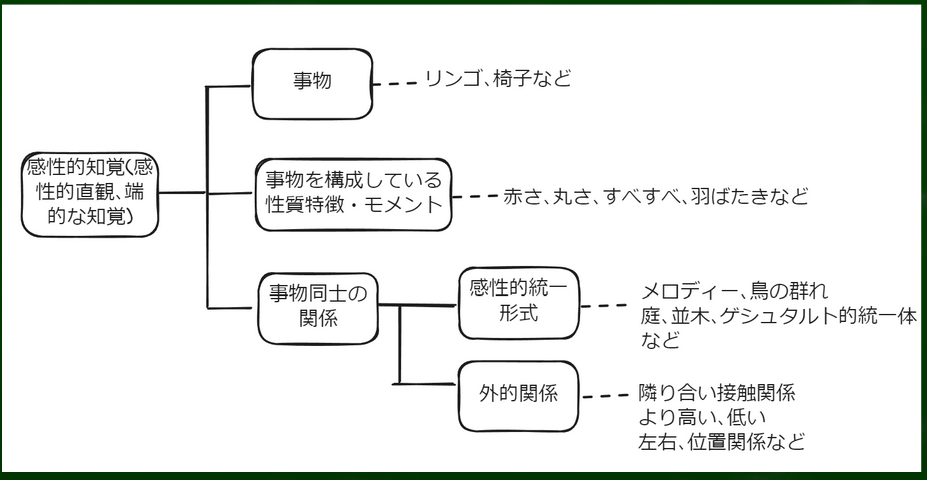

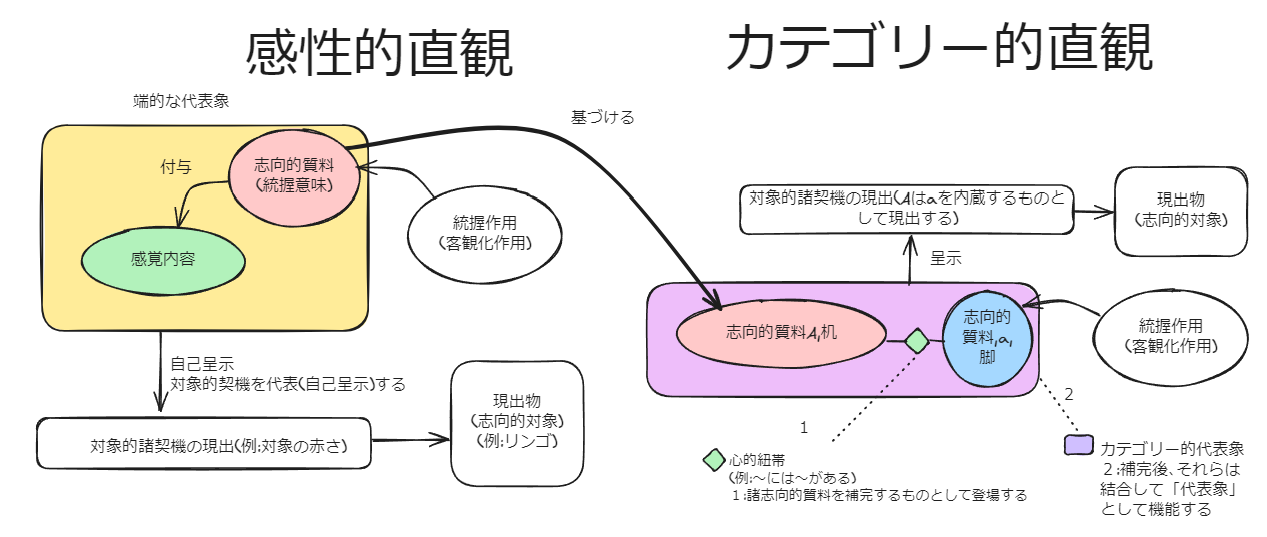

染谷さんによると、この際、感性的な知覚(感性的直観、端的な知覚)によって「カラス」という個的対象や「飛び立ち」という個的対象が充実されているという。

このように「カラス」や「飛び立ち」は名辞的であり、概念を表した言葉である。こうした名辞的な対象は感性的な知覚によって直観可能、つまり充実可能だという。※カラス一般や飛び立ち一般が感性的な知覚単体で主題的に充実されているわけではない。あくまでも、目の前のカラス、目の前の飛び立ちという意味である。言語的意味ではなく、知覚的意味を帯びた対象という方がわかりやすい。

一方で、「カラス」や「飛び立ち」が充実されたからといって、「カラスが飛び立った」という「事態」が充実されるわけではないという点が重要になる。

つまり、感性的知覚だけでは認識が成立しないということになる。カラスを確かに見ているのであり、飛び立ちを確かに見ている。しかしそれだけではなにかが足りない。

※後半で「命題」と「事態」という用語を区別して考えていくことになり、振り返って今このコメントを書いている。「カラスが飛び立った」というのは志向的質料が結合したものであり、「命題」とする。そしてこの「命題」を媒介として、「カラスが飛び立った」あるいは「目の前のある事態」が志向されるのである。端的に言えば、命題を意味として、事態を対象として区別していく。つまり、空虚から充実に変わるのは命題であり、空虚的な命題を通して志向された空虚的な事態が、充実的な命題を通して充実的な事態へと変わっていくのである。その意味では、事態の充実とも、命題の充実ともいえる。

「次のような例で考えてみよう。わたしが飛び立つカラスを見て、「ほらカラスが飛び立ったよ」と言ったとする。このとき、フッサールによれば、「ほらカラスが飛び立ったよ」というわたしの発話「表現作用」(厳密には表現作用内の意味志向)は、わたしのこのときの「知覚作用(直観作用)」によって充実されており、知覚作用と統一化し、認識作用が成立している。このときのわたしは、「ほらカラスが飛び立ったよ」という表現がまさにその通りであるという体験をしており、わたしはカラスが飛び立つということを「知った(認識した)」のである。」

染谷 昌義「知覚と知覚判断―カテゴリー的代表象説は本当にダメなのか?―」,101P

なぜ感性的直観以外の直観作用が必要とされるのか

感性的知覚によって2つの対象が与えられ、充実されたが、それらを「関係づける」作用が必要になる。

カラスの例では、「カラス」を主語的なものとして、「飛び立ち」を述語的なものとして「分節化」する作用が必要になる。あるいは両者を繋げるものが必要になる。たとえば「SはPである」のような要素である。

感性的な知覚、感性的直観だけでは認識が成立しないことが確認された。

そこで、新たな種類の直観が必要とされることになる。それが「カテゴリー的直観」である。

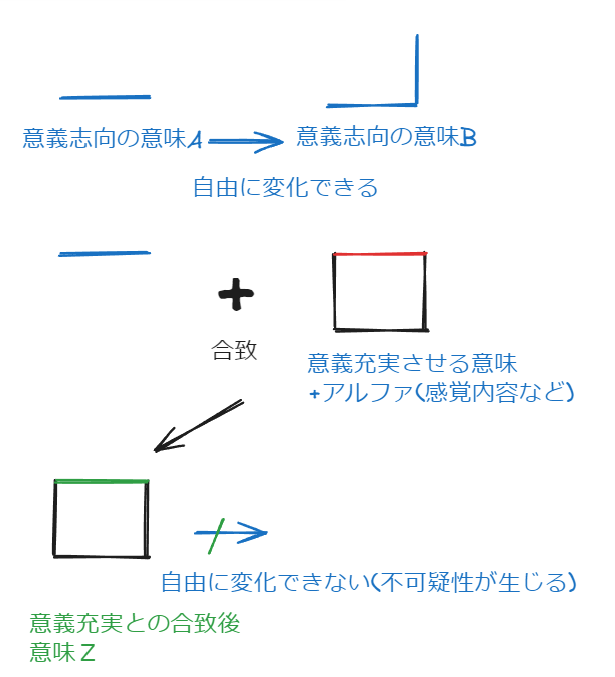

追記:意義志向と意義充実の合致において、合致されているものは同じものなのか

動画では扱いきれなかったが、これは重要になるだろう。

フッサールによれば、意義志向においては「自由」であり、意義充実(志向の充実化)の段階では拘束され、無差異になっているという。ということは、違ったあり方も可能であった意義志向が、可能ではなくなるというイメージだろうか。

また、志向の充実化における合致が「統合や融合」であり、意味的本質は変わらないとしても、意味志向に独自の性格は何らかの形で変容されるという説明も重要である。変わるものと、変わらないものがあるということである。

フッサールは線分で例えているという。図にすればこうだろうか。たとえば「隣の部屋にリンゴがある」という文字を見て、理解するとする。そして実際に行く前には、黄色いリンゴとして対象を志向することも、ピンクのリンゴとして対象を志向することも自由である。しかし実際に行って目の前で見てしまった以上、つまり志向の充実化が行われた以上、もはや赤いリンゴとしてしか志向することが出来ず、黄色いりんごとして志向することは困難である。つまり、意味が拘束されるのである。

こうした拘束性が言い換えれば不可避性であり、不可疑性であり、明証性である。もう疑えないようなものが直観的に我々に与えられるのである。文字だけなら空虚なので可疑的なのである。ドラマのシーンでもよく「証拠を見せろ、現物を見せろ」という。ムーミンのスナフキンも「目で見たものなら何でも信じる」という。我々は直観的に与えられているものを疑うことは難しいのである。論理的には夢かもしれないと疑うことは可能だが、そこまで言い出したら我々は何も言うことはなくなってしまう。

「意味作用と意味充実作用とのこの「合致統一(Deckungseinheit)」(HuaXIX,571)についてフッサール自身はのちの第六研究において次のように説明している。「〔この合致統一において、〕以前は《自由》であったこの意味志向が、合致の段階においては《拘束され(gebunden)》、《無差異(Indifferenz)》になっている。しかもこの意味志向はこの〔意味充実作用との合致統一という〕複合体と独特の仕方で非常に緊密に統合ないし融合されているのであるから、たとえその意味的本質は変わらないとしても、しかしその〔意味志向に独自の〕性格はやはり何らかのかたちで変様される」(HuaXIX,571)。そしてこの変様は次のように線分になぞらえて説明されている。「たとえば、まず空白の背景の上に一本の線分だけを考え、次にその線分を或る図形の構成部分として考えてみよう。後者の場合その線分は他のいくつもの線分と交叉し...、それらと接し合い....、それらによって分断される.....。〔…〕同じ線分(すなわち内容が同一の線分)といえども、それがどのような現象的関連のなかで現れるかに応じて、われわれに対してはそのつど別の現れ方をするわけである。したがってまたわれわれがその線分を、それと同質の線や面と繋ぎ合わせるならば、その線分はこの背景のなかに融け込んで《無差別(unterschiedlos)》となり、〔他の線や面との〕現象面での区別と独自の妥当性を失うことになる」(HuaXIX,571f.)。」

橋詰史晶「フッサール現象学における普遍性の問題」(本文),76P

カテゴリー的直観

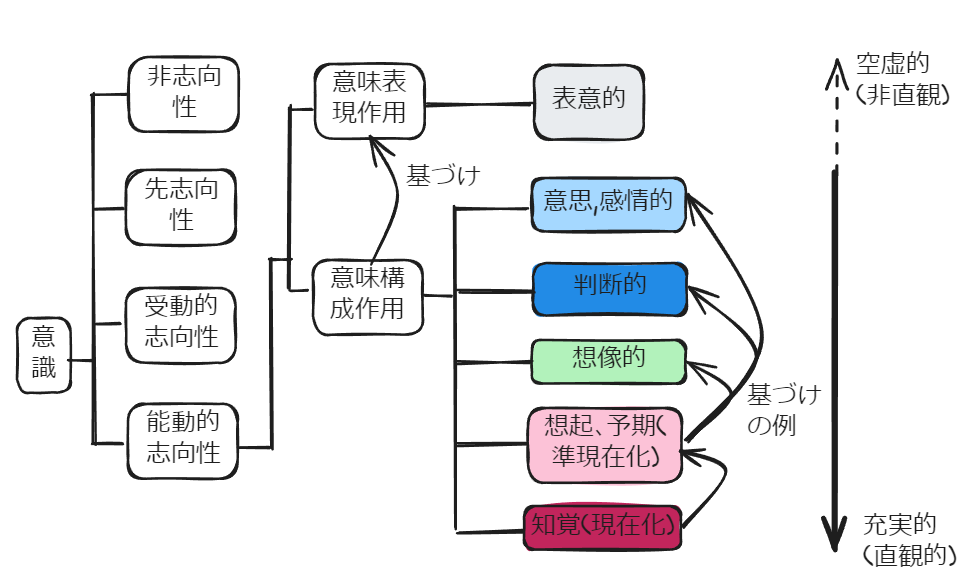

直観とはなにか、意味

直観(直観作用):・対象そのものをそれ自体でもたらす作用。直観作用とも呼ばれる。「それ事態というあり方で所与性へともたらすような様々な種類の意識のあり方」とも呼ばれる。作用の種類に応じて対応する対象をそれらなりに明証的に与える直観が存在する。たとえば理論的な論証や概念的分析であったとしても、原的所与への抽象的な証拠をもたらす限りで、直観と見なすことができるという。極端に言えば、表意的作用以外のほとんどが直観的作用だろう。その中でも知覚における直観作用が、「原的な直観」と『イデーンⅠ』において言われることになる(そこからさらに個的直観と本質直観に区分される)。

『イデーンⅠ』においてはノエシスの作用の一つである(統握、定立、直観という3つの作用にまとめられている)。

『論理学研究』においては作用性質は作用が措定的か、非措定的かを規定するという。(存在の)措定とは「対象が現に存在する」とみなすことである。

疑っている場合は非措定的だといえるし、確信している場合は措定的だといえる。

ただし、作用性質は「対象への指示関係」を確立しないことに注意する必要がある。赤色ではなく、対象(リンゴ)の赤色などの対象へむけた規定は作用質料によって可能となるのである。

もちろん作用質料単体ではそうしたことは不可能であり、作用性質とセットで可能となることから合わせて作用本質といわれる。

「前期フッサールの主著である『論理学研究』における「直観」は独特の概念である。それはいわば「拡大された意味における直観」であり、いわゆる感性的直観に限定されるものではない。知覚のうちに直接その対象を持たない非感性的な対象性もやはり直観の対象であり、現に直観されているというのがフッサールの立場であった。フッサールによれば、直観一般に関して、対応する対象を「それ自体(selbst)」というあり方で、所与性へともたらすような様々な種類の意識のあり方、ないし直観する作用があるのである。つまり作用の種類に応じて対応する対象をそれらなりに明証的に与える直観が存在するのだ。したがって感性的直観とは別に、算術的な対象や幾何学的対象に関する直観等々もまた、フッサールの言う「直観」に含まれることとなる。このとき、「それ自体」という様態を支えるのが「充実化」の構造である」

越後正俊「『論理学研究』における充実化の構造」 ,205P

「…それゆえフッサールは敢然と立ち向かい直観という概念を拡張する。すなわち感性的直観についてかたることができるだけではなく、カテゴリー的直観についても語ることができるのである。形式的に言えば、直観は対象そのものをそれ自体でもたらす作用であり、これはしばしば複雑な知性的はたらきを要する。理論的論証あるいは概念的分析でさえ、事態、本質的特徴、あるいは原的所与への抽象的な証拠をもたらす限りで、直観とみなすことができる。その直観は必ずしも感性的でも単純でも非推論的でもなく、単に非表意的なのである。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,53-54P

作用質料(志向的質料)についておさらい

※詳細は以前の記事を参照。特に第一回と、前回の記事。

【応用哲学第一回】フッサールの現象学における「志向性」とはなにか

【応用哲学第四回】フッサールの現象学における「知覚の代表象理論」とはなにか

作用質料が「どの対象が志向されるのかを規定する」のであり、「対象が何として統握されみなされるのか」をも規定するという。

たとえばある対象が翼をもつ、尻尾をもつ、白っぽい、蹄がある・・というような作用質料をもつとする。そうするとわれわれは、ペガサスという対象を志向することになる。そのような作用質料をもつのにもかかわらず、金魚という対象を志向することはできないだろう。

つまり、同一の作用質料が異なる対象を志向、指示することはできないのである。ただし、異なる作用質料が同一の対象を志向することは可能である。1+4=5と2+3=5は異なる作用質料と同一の対象のケースである。しかし1+4=5であり、1+4=6であるというようなことは不可能だろう。

また、作用質料と対象を区別する必要がある。なぜなら、同じ対象に異なる作用質料をもつことができるからである。たとえばプロの電話技師における電話への意味付けと、素人の意味付けは異なるだろう。

我々は一般に、「電気信号から変換された空気の振動」として電話を志向しない。私なら「声だけで遠く離れた人と会話できる道具」として志向する。

ナポレオンをよく知っている人は「ワーテルローの敗者(意味)」としてナポレオン(対象)を志向するだろうし、よく知らない人は「なんとなくフランスの偉い人(意味)、男性、戦争の英雄」としてナポレオン(対象)を志向するかもしれない。

しかし、同じナポレオンという対象が志向されているのである。ナポレオンの存在を疑うことも可能であり、実在すると確信することことも可能であることから、異なる作用で同じ対象が志向されることも可能である。

作用質料はおおまかに、「統握形式」と「統握意味」に分けることができる。

統握形式とは「対象が表象される仕方」のことであるという。表意的か、直観的か、混合的かに区別することができる。そしてこの直観的のグループに知覚がある。統握形式はいわゆる「パースペクティブ(観点)」であり、統握意味はいわゆる「概念」として考えるとシンプルである。

ただし、あくまでも「仕方」であり、実際の統握作用(作用性質)とは分析的には区別する必要がある(ほとんど切り離せないほど一体的だが)。

基づけ関係を図でざっくり分類するとこのようになる。

意味構成作用が直観的であり、意味表現作用は非直観的である。また、知覚が最も直観的な作用であるといえる。

「表意作用や直観作用は、客観を目指すので「客観化作用」と呼ばれる。直観作用はさらに知覚、想像作用などに区分される。この客観化作用が対象に関係する仕方はまず、(1)作用性質(2)作用質料(あるいは代表象)の契機に規定される。(1)作用性質は、作用が措定的か、非措定的かを規定する。信憑なのか、あるいは懐疑なのか、願望なのか、あるいは保留なのか、その様式のことである。それに対して(2)作用一貸料・代表象は意味に関わるが、(a)統握形式、(b)統握一貸料、(C)統握された内容の契機を含んでいる。(a)統握形式は、対象が表象される仕方のことで、表意的か、直観的か、あるいは両者の混合した仕方で表象されるかによる。(b)統握質料は、対象がどの特定の「意味」で表象されているか、ということで向じ対象が、異なる意味で規定されることによる(「統握意味」とも表される)。(C)統握された内容は、対象が、どの記号、あるいはどの呈示的内容によって表象されるかということで、後者はいわゆる感覚内容・ヒュレーを指している。フッサールは、このように作用の構成要素を区分した上で、さらにすべての客観化作用が代表象を内蔵しており、またどの作用もそれ自身ひとつの客観化作用であるか、あるいは客観化作用に基づいている、と規定している。」

鈴木康文「初期フッサールにおける注意の問題」,17-18P

カントとフッサールの直観に対する考え方の違いとは

1:今まで直観といえば、伝統的に「感性」のみに限定されていた。

たとえばイマニュエル・カントは「である」や「SはPである」、「もし…ならば」といったカテゴリー的なものを「感性」によって捉えることができないとみなし、それは「悟性」によってはじめて捉えることができるとみなしている。

2:フッサールは直観概念を拡大し、「感性的直観」に加えて「カテゴリー的直観」を導入した。

また、「カテゴリー的直観」は「感性的直観」に基づくとされている。つまり、両者は並列的なものではなく、連続的なものであるという発想である。「感性的直観」がまずあり、次に「カテゴリー的直観」が可能であるということになる(基づけ関係という)。

最初から「カテゴリー的直観」というものが可能になるわけではない。

そうした意味で、先験的なカントの意味合いとは異なる。まずカテゴリー的直観を体験しなければならないからである。体験の前(先)にあるわけではない。産まれたときから備わっているわけではない。

追記:読み返すと、この文章はどこかわかりにくい。おそらく、「カテゴリー的直観が可能となるためには、”感性的直観”をまずは体験しなければならないと私は言いたかったのだろう。「まずカテゴリー的直観を体験しなければならない」という言い方は不適切になるのではないだろうか。感性的直観という体験の後にあるので、それはもはや先験的ではないというわけである。

「カントは、『感性(直観)の形式』と『悟性のカテゴリー』を峻別したうえで、主観性には後者もあらかじめ備わっている、とみなした。これに対して、フッサールは、第一に『直観』と『悟性』を連続的に捉える(言い換えれば、峻別された『直観』と『悟性』は認めない)。そして、第二に、直観の『形式』(空間と時間)と悟性の『カテゴリー』がともに直接経験=志向的体験から成立すると見る。まず、第一の側面である。フッサールにとって、すべての基礎は直接経験=志向的体験である。そして、これは『直観』に与えられる。しかし、この直観は、感性的・感覚的なものに限定されたカント的な直観とは異なる。それどころか、フッサールは、直観の一種として『カテゴリー的直観』というものを認める。カテゴリーという言葉は、『カテゴレイン』というギリシャ語に由来するが、これはもともと言語的に『述定する』とか『述語をつける』といった意味をもつ。カントのカテゴリーももちろんこの意味をもつが、カントでは、それは悟性のみがもつ成分である。それゆえ、カントでは、直観は、述定された事態を捉えることはできないことになる。ところが、フッサールのカテゴリー的直観は、直観でありながら、述定的・構文的な構造をもった『事態』を捉える。たとえば、『白い花』は『対象』だが、『この花は白い』は『事態』である。フッサールは、前者の『対象』のみならず、後者の『事態』も直観されるとみなすのである。フッサールによれば、こうした直観が直接経験=志向的体験の次元で働いている。かくして、フッサールの直観は、カントのように悟性と峻別されない。さらに、第二の側面について言えば、カント的なカテゴリーは純粋論理学(形式論理学)に対応する。しかし、こうしたものは、フッサール的にみれば、主観性にあらかじめ備わっているのではなく、直接経験=志向的体験から抽出されてくる。これがどのようにして抽出されてくるのかを示すのが現象学(超越論的論理学)のしごとであるが、これについては後述しよう。」

谷徹「これが現象学だ」,120-121P

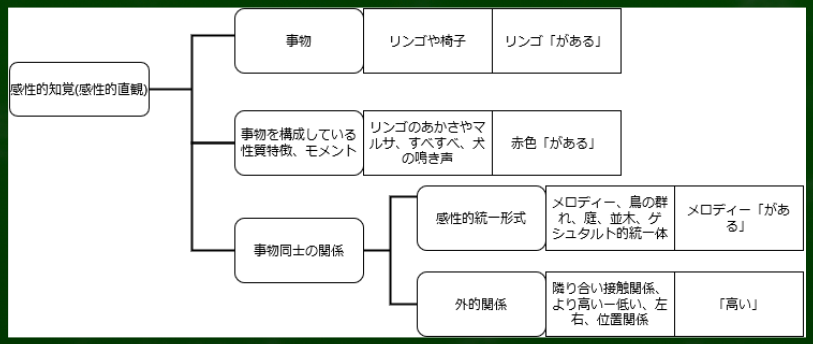

感性的直観とはなにか、意味

感性的直観(端的な直観):・感性的に充実するような作用。たとえば「(個的な)黄色」や「(個的な)紙」がこうした端的な知覚直観によって充実されるという

いわゆる「名辞的意味」は感性的に直観され、充実されるということになる。しかし、「命題」や「事態」「本質(例:黄色の本質)」は感性的に直観できないという。ただし、『論理学研究』とは違い、『イデーンⅠ』では「命題的意味」も感性的直観によって捉えることが可能であるとみなされる。

例:「この紙は白色である」というような分節化した知覚の場合、「この」や「~は…である」といったカテゴリー的形式は端的な知覚直観単独においては充実化されない。

一方で、「机の上にあるそれはリンゴである」というような空虚な志向から、実際にリンゴを見るという充実の作用へと移行したとしても、単独で「…は…である(述定形式、命題形式)」といった理念的対象がカテゴリー的直観によって充実されるわけではない。

それらが充実されるためには、まず机やリンゴといった実在的対象が充実される必要がある。つまり、感性的直観によって充実される必要がある。要するに、カテゴリー的直観はなんらかの形で感性的直観に依存しているのである。

そして、感性的直観に基づいた作用であるカテゴリー的直観ないしカテゴリー的作用によって充実される。こうした段階を経て、「認識」が、つまり「言語が表現する通りの事柄を知る」ということができるようになる。

ただし、こうした直観作用は認識作用であり、認識対象は認識作用とはある程度独立的であるという点は抑えておく必要がある。感覚内容が作用の中に含まれるのに対して、そうした本質、いわゆる「理念的志向的内容」はそうした具体的な作用からある一定の独立を維持するといわれる。あるいは、感覚内容が内在的であるのにたいして、それらは超越的であると言われる。

たとえば目の前にリンゴがあるとする。そしてリンゴを知覚する。これが端的な知覚である。

まず言語記号があるのではなく、まずリンゴという実物があるケースである。この場合リンゴは学問的に認識されている、知られているのではなく、単に知覚されているのである。たしかに我々はリンゴを見ている。しかし知ってはいないのである。リンゴを知るという行為はより複雑なプロセスが必要になり、一撃では顕在的に、主題的に与えられない。

感性的直観は複雑なプロセスではなく、フッサールの用語で言えば一撃で、一挙に「個的な対象」が直観されるような作用である。

リンゴを直観するだけならば表意的作用やカテゴリー的直観は必要ないということになる。したがって、感性的知覚とカテゴリー的知覚は相互的基づけ関係ではなく、感性的知覚がカテゴリー的知覚を基づけるという、一方向的な基づけ関係にあるといえる。他の学問にとって現象学は必要不可欠だが、現象学は他の学問がなくても成立するのと同じである。

「本質をえるためにまず必要なものは、ここでは個的な音であり、それは個的、あるいは経験的直観によって与えられるものである。そして次に諸々の音との比較において共通なものが本質として直観されるのである。従って本質直観によっていきなり本質が与えられるわけではなく、それは常に個的直観から転化されるものなのである。単なる個的直観が本質を与えるのではないということには注意しておかなければならない。個的直観はあくまでも本質直観のための基盤なのであり、それによって時間空間をこえ、すなわち事実的なものではない本質が与えられることはないのである。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,59-60P

「知覚の対象はわれわれに対し直接与えられる。フッサールの言葉で言えば、「一撃で」与えられる。まず知覚の対象に対する志向があり、次にその志向に合致するものが「直観的に」与えられるのがそのプロセスであり、知覚のプロセスはこれで完結している。この2番目プロセスにおいて志向の意味に合致する対象を「それ自体で」与える働きをするものが充実化の作用である。これに対しカテゴリー的対象は、一連の基づける作用においてのみ与えられるものであり、一挙に与えられるものではない。フッサールによればこれらの基づける作用によって基づけられた作用は、基づける作用が志向していたのとは違った、新たな対象を与えるのである。これが感性的直観に対するカテゴリー的直観の特徴である。」

越後正俊「『論理学研究』における充実化の構造」 ,203P

補論:「がある」について

以前、「がある」というものを感性的に知覚ないし直観できるような趣旨の図を私は作成し、示してしまっていた。

【応用哲学第二回】フッサールの現象学における「知覚」とはなにか

しかし感性的直観によって捉えることができるのは名辞的なものであるということだった。つまり、「リンゴ」は捉えられるが、「リンゴがある」という事態は「リンゴである」という事態のように、カテゴリー的直観を必要とするのではないかという話である。

上の図のような書き方だと誤解を生む可能性がある。

一方で、染谷昌義さんは「である」のような要素はすでに感性的直観に、名辞に含まれている可能性を指摘している。おそらくここに影響を受けて図を当時つくったのだと思う。

ただし、フッサールの見解を理解するという意味では、やはり「がある」や「である」はカテゴリー的直観の充実対象として区別しておくことにする。

図にし直すとこうなるだろう。

追記:フッサールは『論理学研究』第二版において、「「《根源的》判断は,《変様された》作用〔名辞的作用〕の内に,或る一定の仕方で《論理的に》《含まれている(リーゲン)》」と述べているらしい。つまり、名辞的なものにもなんらかの述定が含意されているというわけである。これは全体的知覚でも言及されることになる。ただし、含意というように、潜在的なものであるといえる。

「このフッサールの見解は、先に提示した考え方とは真っ向から対立する。充実された知覚言明(表現)にとって枢要なのは、基づけている部分知覚による部分意味の充実ではなく、その上位にくる判断作用(表現作用)であると見なされているからだ。さらには、このような考え方を延長すれば、「カラスが飛び立ったよ」という知覚判断の場合に、さらにその部分意味に関しても、「xはカラスである」という知覚判断、「yは(xの)飛び立ちである」という知覚判断が介在しているとも考えられる。この場合、判断作用の一部分としての命名作用もまた判断作用の一亜種と見なされる。こうして、基づけている端的な知覚の役割は、命名作用の更に深層部で、上述したxやy(それらがどのようなものであるにせよ)を知覚することへと追いやられて行く。カラスと飛び立ちの端的な知覚だけでは、「カラス」や「飛び立つ」という名辞的表現作用さえ充実できないことになる。いやむしろ、端的な知覚において直観されるのが、事物であれそのモメントであれ、あるいは関係であれ、それらが同一な<対象>である限りにおいて、すでに対象「である」という最低限のカテゴリー形式が入り込んでいるかもしれない」

染谷 昌義「知覚と知覚判断―カテゴリー的代表象説は本当にダメなのか?―」,109p

「『論研』第二版のフッサールによれば,「《根源的》判断は,《変様された》作用〔名辞的作用〕の内に,或る一定の仕方で《論理的に》《含まれている(リーゲン)》」(XIX/1,S.488)のである。」

高野孝「志向性探究の鍵としての述定フッサール『意味論についての講義1908年夏学期』における転換」,117p

カテゴリー的直観とは

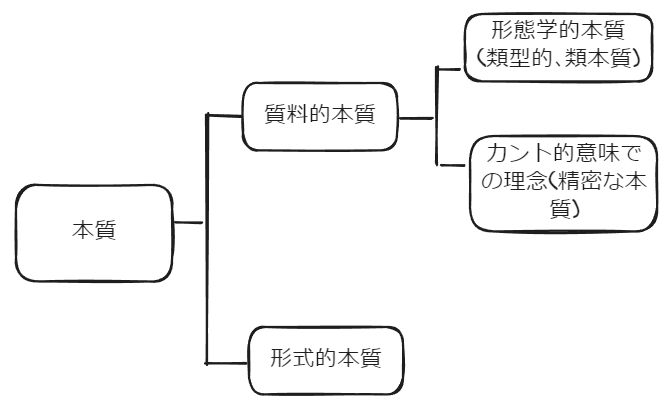

カテゴリー的直観(カテゴリー的志向、複雑な志向):・綜合的な作用とイデア的な作用に分かれ、前者はカテゴリー的形式を充実する作用、後者は「普遍的なもの、イデア的なもの」を把握しようとする作用であるとされる。

『イデーンⅠ』の言葉でいえば、前者は「形式的本質」を充実する作用であり、後者は「質料的本質」を充実する作用であるといえる。感性的直観が事実的、個的、偶然的なものを主題的に充実するのに対して、カテゴリー的直観は本質的、普遍的、必然的なものを主題的に充実するという違いがある。

カテゴリー的直観は感性的直観よりも高次の作用であるとされている。単純な志向(感性的直観、感性的な志向)に基づけられた複雑な志向である。

カテゴリー的直観は知覚作用ではあるが、しかし端的な知覚(感性的直観)という狭義の知覚とは区別されることに注意する必要がある。

「しかしながら、フッサールの対象概念は非常に幅広く(基本的にそれについて何かを述定することができるあらゆるものは対象である)、根本的に言えば、フッサールは対象の2つの異なる類型を、すなわち実在的(知覚的)対象と理念的(カテゴリー的)対象を区別している。結局のところ、梨の木あるいはエンパイア・ステート・ビルについて考えることが可能であるだけではなく、正義、数字の3、無矛盾の原理についても、あるいは『緑の本が机の上の紙の下にある』という事態(Sachverhalte)についても考えることが可能である。要するに、単純な志向は別にして、単純な志向に元付けられる複雑な志向あるいはカテゴリー的志向もあり、フッサールは(個的で偶然的なものとは対照的に)普遍的で本質的なものに向けられていることを考えているだけではなく、述定、活用、総合化などのすべての形式をも考えている。単純な志向から複雑な志向へのこの一歩は知覚から思惟への一歩である。私は椅子を見て、触れることができるし、青という色を見ることができるが、椅子は青色であるということを統握して理解することができても、それは文字通り見たり触れたりできるものではない。なぜなら、これは物理的空間に位置を占めていない事態であるからである。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,52P「前節で私たちは知覚を意義充実化の作用として扱った。しかしフッサールによれば、意義充実化の作用として捉えられるのは、知覚を典型例とする「感性的直観」だけではない。〈菜の花は黄色い〉という意義志向のうち、〈菜の花〉や〈黄色〉に関しては、通常の知覚によって充実化されるといえそうである(5)。しかし、〈~は…である(ist)〉という「命題形式そのものを構成する」ところの「カテゴリー的形式」(ibid.,658)は、一体何によって充実化されるのだろうか。istを一例とするようなカテゴリー的諸形式の客観的相関者は実在的な諸契機ではなく(ibid.,665ff.)、目で見たり、耳で聞いたりするなど感性的に知覚できるようなものではない。それゆえistのようなカテゴリー的形式を充実化するためには、感性的直観とは異なる「カテゴリー的直観」が必要であるとされる。」

福島裕介「フッサールにおける志向の充実化について」,6-7P

カテゴリー的形式とは

【定義】カテゴリー的形式:「この」や「である」、「~は…である」、「かつ」、「ひとつの」、「もし~ならば~」というような命題形式そのものを構成するような形式のこと。

実在的な諸契機ではなく、目で見たり、耳で聞いたりするなど感性的に知覚できるものではないとされている。

感性的なものの内に対応する契機のないものともいわれる。また、「カテゴリー的対象」や「理念的対象」とも呼ばれる。物理的空間に位置を占めていない、思念される対象である。

なお、『イデーンⅠ』においてはこのような本質の分類がされている。次回、詳細を扱う。

「しかしながら、リンゴ「であること」や赤色「であること」、メロディー「であること」、隣接している「であること」は、感性的知覚によっては知覚することはできない。「であること」(存在)や「すべての」や「いくつかの」といった量化概念、さらには否定や「ならば」「かつ」「または」という論理定項、こういった命題を構成するカテゴリー形式は、イデアールな性格を有する為、感性的には知覚不可能なのである。」

染谷 昌義「知覚と知覚判断―カテゴリー的代表象説は本当にダメなのか?―」,108P「例えば、「この椅子はクッションつきでかつ黄色である」という知覚言明において、「この」「である;かつ」は感性的に充実されるわけではない。「黄色」は見ることができるが、「黄色であること」、つまり存在は見えない。しかし、言明されている事態が現に知覚されている以上、こうしたカテゴリー的形式の諸契機も固有の種類の対象性なのであり、決して主観の心理的産物ではないのである。つまり、カテゴリー的なるものは、感性的直観と同じように原的な自体能与において証示可能であり、このような直観がカテゴリー的直観と呼ばれる。」

山下哲朗「カテゴリー的直観と存在への問い」,61-63P

カテゴリーという言葉の由来について

カテゴリーは「述定する」や「述語をつける」という意味をもつ「カテゴレイン」というギリシャ語に由来する言葉。

したがって、カテゴリー的とは述定的とも言い換えられる。述定とは述語を使って性質を帰属することである。たとえばあれは赤い、あれは甘い、あれはつやつやしてるなど。

SistPなどがカテゴリー的形式として挙げられる。イマニュエル・カントにおいては悟性のみがもつ成分であるとされており、直観においてSistPは捉えることができないとされている。日本語で言えば、「SはPである」の…は…であるにあたる。Sは主語であり、Pは述語であり、それらを繋ぐものがカテゴリー的形式というイメージである。繋ぐもの(ist)が捉えられないのだから、SistPというような命題(命題形式)も捉えられない、つまり直観できないことになる。命題が捉えられないのだから、命題によって志向される事態も捉えられない。

フッサールにおいては命題や、それを通した事態も直観によって捉えることができるとされている。つまり、カントにおいては直観が感性的・感覚的直観に限定されているのに対して、フッサールは直観をカテゴリー的なものも直観されると拡張したことになる。

感性的直観(感性的志向)とカテゴリー的直観(カテゴリー的志向)の関係を図で整理するとこうなるだろう。

追記:事態とは述定的・構文的な構造をもっているものという説明は重要であり、またそれらが直観されるというのも重要になってくる。ただし、いきなり事態が直観されるのではなく、意味を媒介とするのであり、したがって命題の直観が順序的には先だろう。カテゴリー的直観という複雑な知覚の場合は、感性的直観よりも時系列的に段階を経ることがいえる。なぜなら、一挙に与えられるものではないからである。

「それどころか、フッサールは、直観の一種として『カテゴリー的直観』というものを認める。カテゴリーという言葉は、『カテゴレイン』というギリシャ語に由来するが、これはもともと言語的に『述定する』とか『述語をつける』といった意味をもつ。カントのカテゴリーももちろんこの意味をもつが、カントでは、それは悟性のみがもつ成分である。それゆえ、カントでは、直観は、述定された事態を捉えることはできないことになる。ところが、フッサールのカテゴリー的直観は、直観でありながら、述定的・構文的な構造をもった『事態』を捉える。たとえば、『白い花』は『対象』だが、『この花は白い』は『事態』である。フッサールは、前者の『対象』のみならず、後者の『事態』も直観されるとみなすのである。フッサールによれば、こうした直観が直接経験=志向的体験の次元で働いている。かくして、フッサールの直観は、カントのように悟性と峻別されない。さらに、第二の側面について言えば、カント的なカテゴリーは純粋論理学(形式論理学)に対応する。しかし、こうしたものは、フッサール的にみれば、主観性にあらかじめ備わっているのではなく、直接経験=志向的体験から抽出されてくる。これがどのようにして抽出されてくるのかを示すのが現象学(超越論的論理学)のしごとであるが、これについては後述しよう。」

谷徹「これが現象学だ」,120-121P

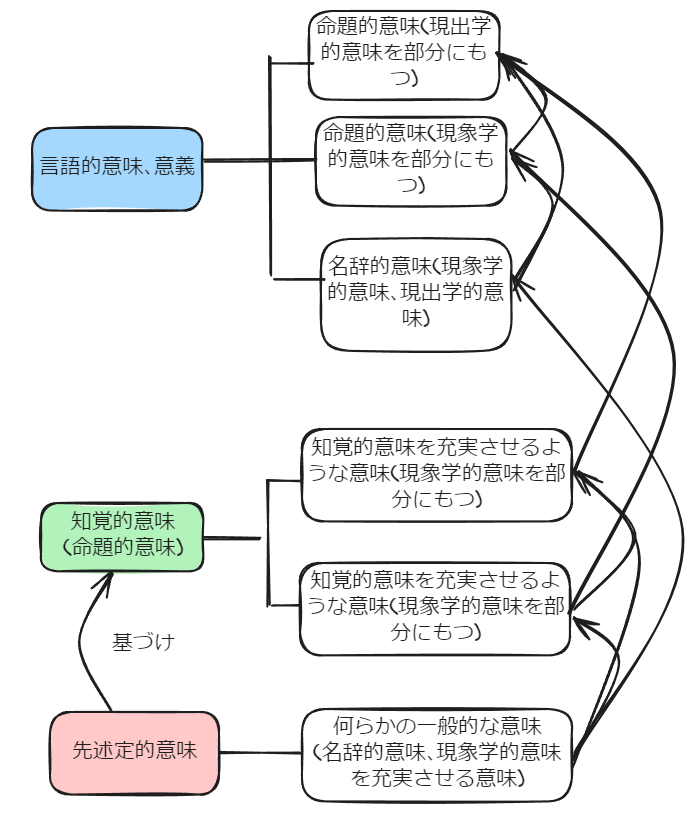

名辞的作用と命題的作用

名辞的作用とはなにか、意味

名辞的作用:・名辞的に対象を直観する作用。名辞とは「名詞」「動詞」や「形容詞」など、幅広い「概念」を意味する。『論理学研究』においては「意味と対象的関係との区別のための最も明晰な事例」として名辞的作用が挙げられている。また、『論理学研究』において「一定の精確な意味で、対象的なものを表象する作用」として定義され、作用の典型であるとみなされている。また、『論理学研究』において「全ての究極的に基づける客観化作用は名辞的作用である」ともいわれている。

例えば「リンゴ」や「走る」、「ツヤツヤ」といったものを直観する作用である。

こうした名辞的に直観する作用は「感性的直観(端的な知覚)」である。感覚内容が意味付与(統握)によって「対象的契機」を自己呈示するようになる。つまり、「(対象の)ツヤツヤ」や「(対象の)赤色」というように対象化される。これが代表象作用であった。ただし、一般的なリンゴのような概念は感性的直観によって(単体では)直観できないことに注意。

「「究極的な基づけを行なうべき作用が,一定の精確な意味で,対象的なものを表象する」(XIX/1,S.480)。フッサールは,『論理学研究』初版(1900/1901年)(本稿では特に断らない限り初版を指す。以下『論研』)においてこのように述べる。我々は,この叙述に,『論研』のフッサールによる名辞的作用の取扱いが端的に示されていると考える。上記引用文中で言及されているような作用とは,結局のところ名辞的作用に他ならない。意味作用の志向性を考察する際,確かに,我々はまず第一に名辞的作用に目を向けるであろう。作用の対象的関係は,述定(例えば「イェーナの勝者は強い」)ではなく,名辞的作用(例えば「イェーナの勝者」)において,端的に分明になると思われるからである。実際,『論研』においてフッサールは例えば,「意味と対象的関係との区別のための最も明晰な事例」(ebd.,S.53)として名辞ないし名辞的作用を引き合いに出す。そしてフッサールは,述定と対比して,名辞的作用を「一定の精確な意味で,対象的なものを表象する」作用と捉える。『論研』のフッサールは,名辞的作用を,言わば作用の典型と見倣すのである。その上,精確な意味で対象を表象する作用として,名辞的作用は,他の作用の「究極的な基づけを行なうべき作用」でもある。『論研』においてフッサールは,作用の基づけ関係を考究する。それによれば,まず,願望や意志等々の「非客観化作用」は「客観化作用」に基づけられる(ebd.,S.519)。しかし更に,客観化作用同士の問でも,述定という作用は名辞的作用に基づけられるという関係が存するのである。述定という作用は,精確な意味で対象に関係する作用を,主語作用等として必要とする。従って,「全ての究極的に基づける客観化作用は名辞的作用である」(ebd.)と言われる。そして,それは結局,「全ての作用は常に名辞的作用に基づけられている」(ebd.)ということを意味するわけである。かくて,『論研』のフッサールにとって,名辞的作用は,全ての作用を基づけるものとして志向性の究極的な基盤であり,意味作用の典型として志向性探究の第一の基礎を提供するものに他ならないのである。」

高野孝「志向性探究の鍵としての述定フッサール『意味論についての講義1908年夏学期』における転換」,111p

命題的作用とはなにか、意味

命題的作用:・名辞的作用の質料にカテゴリー的形式化を施すことによって成立するカテゴリー的作用のこと。「全体Aは部分aを持つという仕方で部分全体関係を構成する作用」のこととも言われている。また、「述定」が完全な命題的作用として表現される場合がある。

名辞的作用に基づく作用であるとされる。名辞的作用が志向していたのとは違う、新たな対象が与えられるという。

命題的作用における「志向的質料」と表意的作用における「志向的質料」は等しい(適合する)とされている。

では、「カテゴリー的形式化(カテゴリー的分節化)」とはいったいなにかについて説明していく。

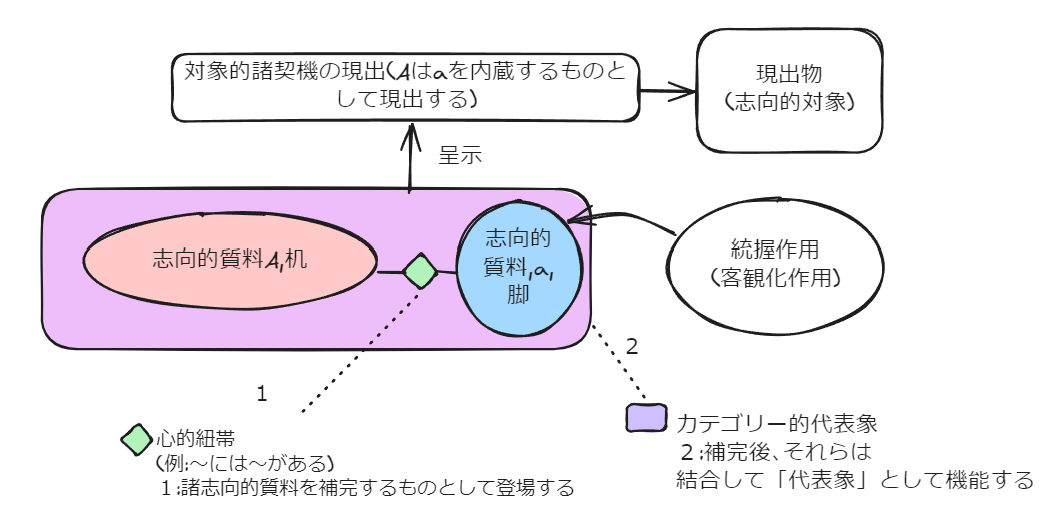

「カテゴリー的直観(一般的にいえばカテゴリー的作用)なるものは、いかにして成立するのか。私たちの志向的体験は、質料の区分に応じて「命題的作用」と「名辞的作用」とに分類される。フッサールによれば、命題的作用は、それを基づける名辞的作用の質料に「カテゴリー的形式化」を施すことによって成立するカテゴリー的作用である。具体的に、〈Aはαである(αを持つ)〉という仕方で「部分全体関係」を構成するカテゴリー的作用が、知覚に基づいて成立する様を見ていきたい。」

福島裕介「フッサールにおける志向の充実化について」,6-7P「本稿では,「述定Pradikation」(S.58)という術語を,「完全な命題的作用」(S.58)を表すために用いる。」

高野孝「志向性探究の鍵としての述定フッサール『意味論についての講義1908年夏学期』における転換」,116p

カテゴリー的分節化とは

Q 具体的にどのように命題的作用(カテゴリー的分節化)は遂行されるのか

A:三段階のプロセスを経て遂行されるという。

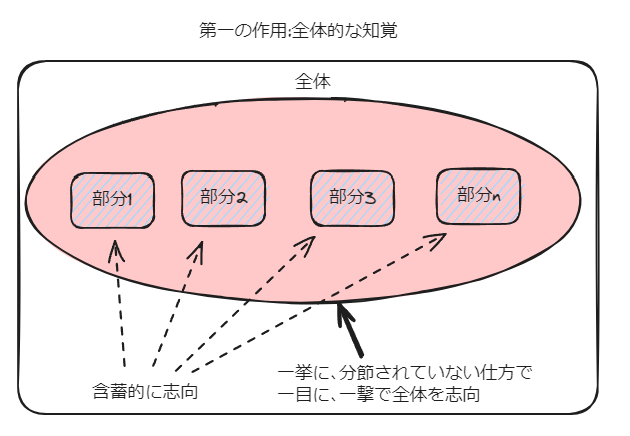

【第一の作用】

全体を一挙に端的に知覚するような作用がある。対象を一つのものとして、分節されていない仕方で、一目で把握する。全体としての対象そのものに向けられた作用であり、フッサールはこれを「全体的な知覚」と呼ぶ。

第一の作用の時点では分節されていないが、しかし部分αは含蓄的に志向されているという。これが、感性的な知覚においても本質的な要素が非主題的、潜在的に志向されているということと繋がってくる。

たとえば「椅子」という全体の対象が向けられているケースを考えてみる。いわば、名辞的に与えられている。これがいわゆる端的な知覚であり、感性的直観である。

しかし、「椅子」だけではなく、含蓄的に「全ての規定」もこの時点で与えられているという。例えば「椅子の色、大きさ、形」といったものも与えられているという。

含蓄的というのはおそらく「潜在的、非主題的」と同じグループの言葉だろう。日常の言葉でいうと無意識だが、しかし現象学の言葉で言えば無意識ではなく、主題的ではない意識であり、無ではない。

体験されているが、経験されていないとでもいえばいいのだろうか。

キーワード:第一の段階

「フッサールは、総合するカテゴリー的作用を遂行するプロセスを、三つの段階に分けて分析している。第一の段階では、対象を一つのものとして、分節されていない仕方で、一目で把握する。この際に遂行されている作用は、全体としての対象そのものに向けられた、端的な作用である。フッサールはこれを「全体的な知覚(Gesamtwahrnehmung)」と呼ぶ。この場合、その対象に含まれる諸々の部分は志向されてはいるが、表立って志向されているのではなく、含蓄的に志向されているにすぎない。」

越後正俊「『論理学研究』における充実化の構造」 101~102P

キーワード:第一の作用

「フッサールによれば、命題的作用は、それを基づける(6)名辞的作用の質料に「カテゴリー的形式化」を施すことによって成立するカテゴリー的作用である。具体的に、〈Aはαである(αを持つ)〉という仕方で「部分全体関係」を構成するカテゴリー的作用が、知覚に基づいて成立する様を見ていきたい。このカテゴリー的作用は、三段階のプロセスを経て成立する。第一に、全体Aを一挙に端的に知覚するような作用がある。」

福島裕介「フッサールにおける志向の充実化について」 ,7P

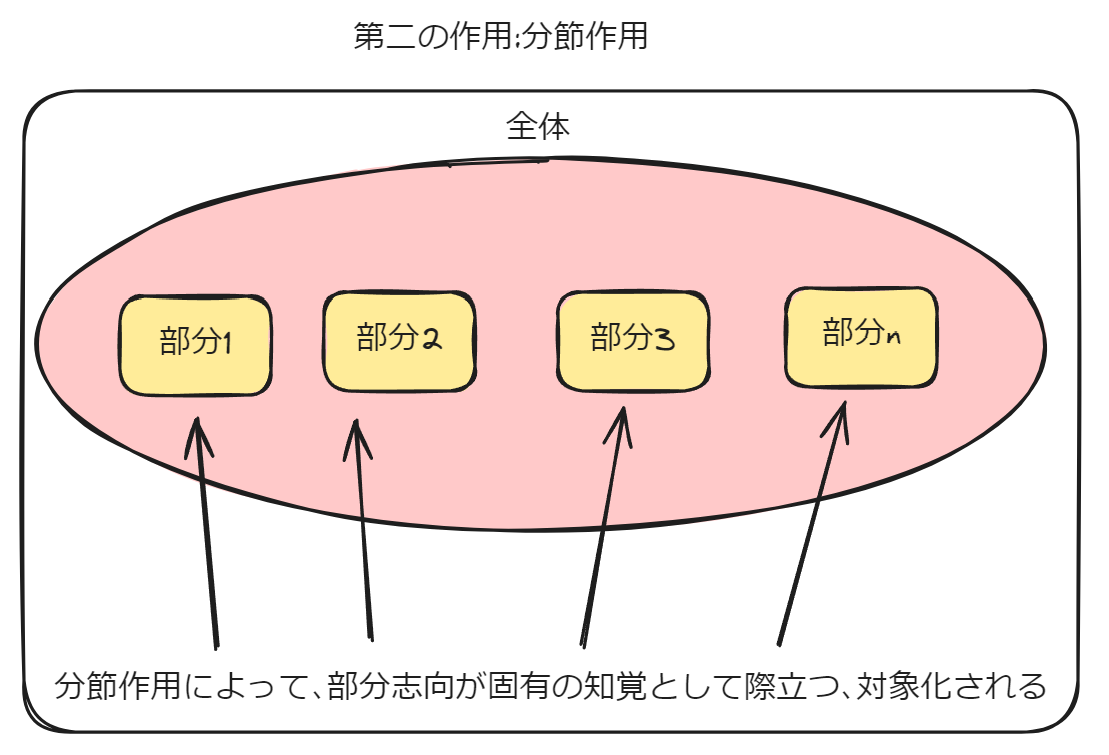

【第二の作用】

全体知覚のうちで含蓄的に志向されるにすぎなかった部分aへと向かう部分志向が、固有の知覚作用として際立たせられる。

こうした形で対象を客観化する作用をフッサールは「分節作用」と呼ぶ。含蓄的(潜在的)だったものが明示的(顕在的)になる。

しかし、この段階では何か新たな対象が現れているわけではなく、「対象そのもの」は分節作用を遂行する以前のままの対象だという。

図にするとこのようなイメージとなる。

キーワード:第二の段階

「第二の段階は、第一の段階ではまだ含蓄的に志向されているに過ぎなかった諸々の部分が徐々に際立ってくることにより、作用主体の関心を惹く段階である。この段階において対象の各部分が改めて志向されるのである。こうした形で対象を客観化する作用を、「分節作用(gliederndeAkte)」という。この段階になって初めて、それまで含蓄的でしかなかった対象の各部分が、明示的な対象となることができるのである。注意すべきは、この段階で何か新たな対象が突如現れるわけではない、という点である。対象そのものについて言えば、対象は分節作用を遂行する以前のままの対象である。」越後正俊「『論理学研究』における充実化の構造」 101~102P

キーワード:第二の作用

「第二に、全体知覚のうちで部分αへと向かう部分志向が、固有の知覚作用として際立たせられる。そして、この第一の知覚作用と第二の知覚作用とは、両者が共通の代表(部分αに対応する代表)を有していることによって統一される。」福島裕介「フッサールにおける志向の充実化について」 ,7P

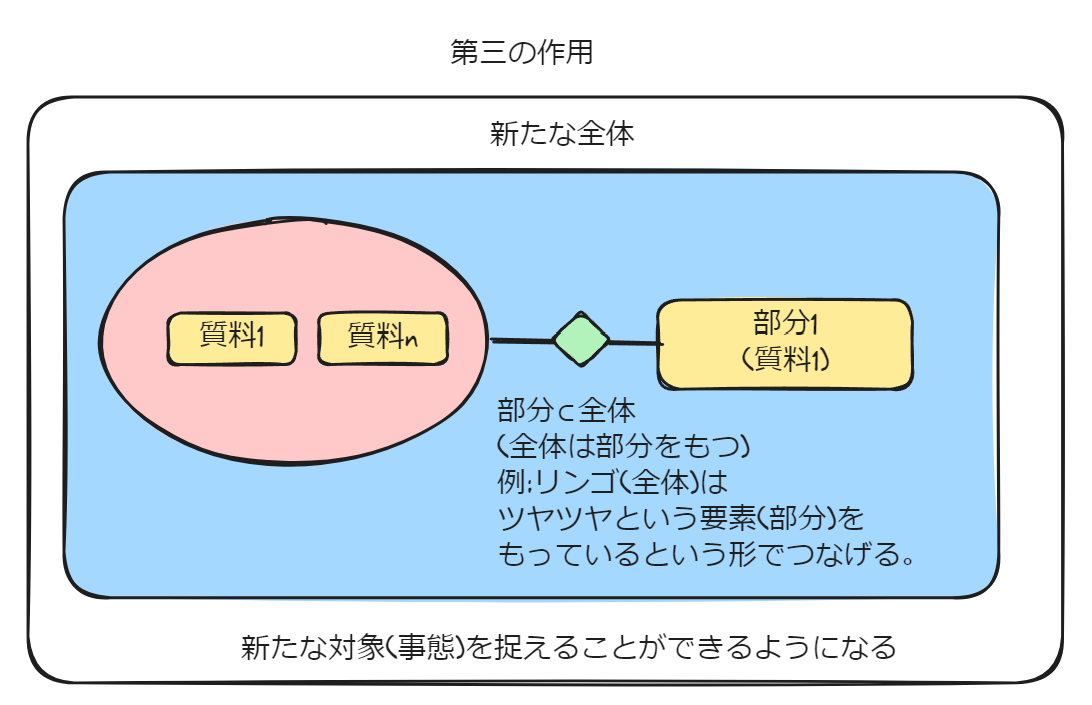

【第三の作用】

「第一の知覚作用」と「第二の知覚作用」は統一される。

どのようにして統一されるかというと、両者が共通の代表を有していることによってであるという。

全体的な知覚作用と部分的な知覚作用に共通しているのは、部分的な質料である。椅子と椅子の脚は、同じ椅子の脚という質料を有している。

統一された、統一自身が代表象として機能することで、A(全体)はa(部分)を内蔵するものとして現出するようになる。

この第三の段階において、「命題的作用」が形成されることになる。命題の典型例は「S ist P」である。

つまり、「SはPである」ということである。いわゆる主語と述語、全体と部分に分けられるということである。

犬は足が速いと表現する場合、足が速いというのは部分であり、それだけで犬全体を表しているわけではない。こうした部分全体関係を、つまり「命題(新たな志向的質料)」として捉える作用が命題的作用であり、カテゴリー的作用であり、カテゴリー的直観なのである。「述定的分節化」ともいう。

上手く図で表現できている自信はないが、こういうことだろう。

キーワード:第三の作用

「第三に、この統一自身が代表象として機能することで、「Aはαを内蔵するものとして現出する」(ibid.,682)。この第三の段階において、〈Aはαである(αを持つ)〉という基づけられた命題的作用が形成される。そして、このように知覚に基づいて成立するカテゴリー的作用を「カテゴリー的直観」と呼ぶことができる。「[部分全体関係という]このような典型的な事態を所与として構成する基づけられた諸作用を明示することと、ここで用いられた定言的言表の諸形式を(それらの直観的起源と十全的な充実化とに遡って)明晰にすることとは、一つのことである」(ibid.,681)。この場合のカテゴリー的直観とは、知覚に基づいて顕在的な綜合(述定)を遂行することに他ならないといえるだろう(7)。」

福島裕介「フッサールにおける志向の充実化について」 ,7Pキーワード:第三の段階

「第三の段階では、分節する特殊な知覚の対象を、新たなカテゴリー的直観において、志向する。この段階で、基づける作用相互の対象の間に新たな関係をうち立てたり、あるいは一つの全体としての対象を捉える端的な作用の対象と、その独立的な諸契機を捉える作用の対象との間に新たな関係をうち立てたりすることができる。こうした関係を立てるのは基づけられた作用であるが、この作用においてカテゴリー的関係に関わる成分も、それに応じて、新たな性格を帯びる。こうして三つの段階を経ることで、カテゴリー的な作用は遂行されるのである。したがって、カテゴリー的作用を、知覚とは別な種類のものでありながら、やはり同じく知覚の対象に関する端的な作用でしかないと考えてはならないのである。カテゴリー的作用が、「様々な作用性格に基づけられると同時に、それらの作用性格を抜きにしては考えられないような、ある新たな作用性格」をもつのであるということの実質は、概略以上のようになる。」

越後正俊「『論理学研究』における充実化の構造」 101~102P

補足内容:現出学的意味概念と現象学的意味概念

論理学では命題の「主辞」と「賓辞(ひんじ)」とをつなぎ、両者の関係を言い表す表現を「繋辞(けいじ)」という。要するに、主語(S)と述語(P)をつなぐ言葉である。

たとえば「クジラは哺乳類である」における「…は…である」というような「カテゴリー的形式」である。

(一般的な)クジラは「賓辞」であり、現象学では「質料的本質」とも呼ばれる(『イデーンⅠ』)。「このクジラは哺乳類である」というような場合の「このクジラ」は質料的本質ではなく、いわば「質料的事実」である。

「現出学的意味概念」が一般的意味(言語的意味)であるのに対して、「現象学的意味概念」は志向的対象そのものとしての意味であると呼ばれ、いわば特定の対象や個体を指示しているものである。ただし、このように意味が拡張されたのは『論理学研究』(1901)ではなく、『意味の理論についての講義』(1908)においてである。こうした「概念(意味)」を対象に繋げるものが繋辞なのであり、つながった関係の全体が「命題」であるということになる。繋辞(カテゴリー的形式)が充実されることで命題が充実され、事態が充実されるのであり、それらがカテゴリー的直観によって直観されるということになる。

なお、『意味の理論についての講義』において名辞的作用と命題的作用の関係が変化していることについて今回の動画では触れることができない(第一回の動画で少し触れているのでそちらを参照)。たとえば高野考さんは名辞的作用から命題的作用(述定的作用)への優位性の変化として捉えている。

「我々はフッサールの意味概念から始めよう。フッサールは『論研』において,意味の心理学主義的解釈を拒否するために,意味と意味作用とを峻別する。すなわち,個々の意味作用の多様に対し,意味を意味作用の「スペチエス的spezifisch統一体」(ebd.,S.107)と捉えるのである。しかし,フッサールは,『意味論』において,この「『論研』が用いる意味の概念」(S.35)すなわち「現出学的phanologisch意味概念では済ますことができない」(S.84f,)ことを認める。そして,「志向的対象そのものintentionaler Gegenstand als solcher」(z.B.S.35f.,141)としての意味,つまり意味作用の相関者としての意味の概念を導入する。まさに意味作用の志向性を,つまりは意味作用との相関関係を顧慮するが故に,フッサールは,意味作用のスペチエスという現出学的意味概念とは別の,「意味の新たな概念」(S.38)すなわち「現象学的phanomenologisch意味概念」(S.38)を明確に導入することとなるのである」

高野孝「志向性探究の鍵としての述定フッサール『意味論についての講義1908年夏学期』における転換」,111-112P

「本稿を主導したモチーフは,フッサール意味論における名辞的作用から述定への優位性の転移を明らかにするというものであった。」

高野孝「志向性探究の鍵としての述定フッサール『意味論についての講義1908年夏学期』における転換」,116P

綜合的な作用とイデア的な作用

フッサールによると、カテゴリー的作用は綜合的な作用とイデア的な作用に区別することができるという。

では、どのような違いがあるのか。

綜合的な作用とはなにか、意味

綜合的な作用(総合の作用):・基づける対象に向けられ続けていることによって性格付けられる作用。分節作用によって事態を対象化する働き。例:「この椅子は黄色である」といった事態を構成する作用。

先程学んだ三段階を経る作用である。まず椅子全体が知覚され、そこから椅子の黄色という契機が注意され、対象化され、際立ち、取り上げられる。そして椅子全体に黄色が関係づけられ、「この椅子は黄色である」という新たな対象、つまり「事態」として対象化される。

ポイントは、「基づける対象に向けられ続けている」という点である。つまり、端的な知覚ないし感性的な直観がまず先にある必要がある。

たとえば「椅子」が知覚されたり、「黄色」が知覚されたりする必要がある。こうした端的な知覚に依存していると言い換えてもいい。そうした要素から独立して志向することはできないのである。「この椅子」ではなく「あの椅子」というように自由に想像によって変更できないというわけであり、終始「この椅子」に縛られるのである。要するに、「一般的な椅子」へ向かう作用とは別なのである(抽象化ではなく形式化である)。

先に、潜在的(含蓄的)に部分が志向されているという点も重要である。

端的な知覚においてまさに顕在的に「椅子」が全体的に知覚されているが、しかし同時に潜在的に椅子の色や材質、脚といった部分も知覚され、我々に与えられているのである。

「この椅子は黄色である」という「事態」が綜合的な作用によって構成されたからといって、端的な知覚によって与えられていた「椅子」や「黄色」という「実在的な部分」が変わるわけではない。

ただし、綜合的作用によって結合されているのは感覚内容や代表象ではなく、「志向的質料」であるという点が重要になる。

たとえば全体Aの質料と、部分aの質料が結合されるのである。こうして結合された「命題」は、もはや感性的ではなく、非感性的であり、新たな対象(イデア的な新たな対象性)を呈示していく。例えば椅子が感性的直観によって一撃で、端的に志向されていたときの志向的質料とは別の志向的質料が、複雑な志向的質料が与えられているのである。

また、こうした結合を促すものには感覚内容に対応するものが見当たらない。「S ist P」というカテゴリー形式には「リンゴ」のように赤っぽい、ツヤツヤというような感覚内容がない。カテゴリー形式は感性的、実在的ではなく、非感性的で理念的である。そうした理念的なものによって結合されて生じた「命題」を通して志向されたものも、もはや感性的な対象とはいえないのである。我々は「命題」を感性的に直観することはできず、「命題」は単なる感性的な合成物ではない。

追記:よくよく考えてみれば、綜合的作用のなかにも直観の度合いが高いものから低いものまで度合いがあるのだろう。たとえば今まさに「この机」を見ている場合は、感性的直観作用がほとんど同時に生じている。しかし、「昨日みたあの机」という場合は、想起の作用になる。想起は感性的知覚に基づいているが、想起を通して綜合的作用を行う場合は、感性的知覚への距離が遠くなってしまう。つまり、直観の度合いも低くなるといえる。興味深い問題として、厳密には想起以外に綜合的作用は可能とならないというような話もあるが、今は置いておく(これは感覚内容の謎問題、生き生きとした現在の問題と関わる)。

キーワード:綜合的な作用

「最終的には、フッサールはカテゴリー的作用の2つの異なる類型を区別する。綜合的なものとイデア的なものである。前者の類型は基づける対象に向けられ続けていることによって性格付けられるのに対して、後者の類型は違う。『本はテーブルの上にある』ということをはっきり理解することは一層高次の対象を志向することである。しかし、この綜合的対象は『本』と『テーブル』という基づけける要素を含み、それから独立に志向することはできない。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,54Pキーワード:綜合的な作用

「カテゴリー的直観について、ハイデガーは総合の作用とイデアチオンの二つに即して説明を与えている。総合の作用とは、たとえば「この椅子は黄色である」といった事態を構成する作用である。椅子を端的に(感性的に)知覚している場合、この椅子に含まれる諸契機(黄色いとか四足であるとか)は際立たされることがなく、椅子は全体として顕在化している。こうした椅子という事象の全体から、「黄色」という契機を取り上げ、これを椅子全体に関係付けることで、椅子と一,黄色」との連関(事態)を対象化するはたらきが総合の作用である。

「黄色」を椅子という全体の部分として(あるいは椅子を「黄色」を部分として含む全体として)関係付けることは、端的に知覚されていた事象の全体を、〈部分と全体Vという連関へと分節するはたらきであって、その意味で端的な知覚に基づいている。しかし、事態が構成されても、端的に知覚されていた事象自体にはいかなる変化ももたらさない。事態は、「黄色」や「クッションつき」のような実在的な部分ではなく、イデア的な、新たな対象性なのである。」

山下哲朗「カテゴリー的直観と存在への問い」,61-63P

補論:アリストテレスの形相と質料

アリストテレスはこのように分類していた。

「形相」は物事の本質的な特性やあり方を指し、「質料」はその実体を成す基盤となる物質を指す。

例えば、銅像においての形相は像としての形状やデザインであり、質料はそれを成す銅そのものになる。

フッサールも同様に、実在的な内容、質料に形相が含まれていると考えている。

質料が先にあって後から形相があるというわけではない。形相のおかげで質料があるのであり、それなしでは我々は何ものも対象化することができないだろう。設計図なしに銅像が作られたわけではない。

ただし、どちらが先に独立的にあるかというような議論をフッサールは行っているわけではない。(神経組織の刺激のように)因果関係の前後を明らかにしようとしているわけではない。

たしかに感性的直観にカテゴリー的直観は一方的に基づけられ、依存しているが、しかし感性的直観の時点でも本質、形相は潜在的に捉えられているのであり、それゆえに質料と本質は常に一体的である。主題的に際立たせて取り出すために感性的直観が先に必要であるにすぎないといえるのではないか(とはいえ、これらの関係は感覚内容と志向的質料ほど一体的ではないのかもしれない)。

どちらもお互いを必要とするという議論をフッサールはしている。統一が先にあるというイメージであり、そこから我々が抽象的に、分析のために分離するわけである。机の色と形は分離することが出来ないが、しかし分析のために色と形を分離させて考えることはできることに類似している。おそらく、どちらが先かというのは感覚内容そのものを孤立して捉えることが難しいのと同様に、知ることはできないのだろう。

キーワード:感覚生理学,神経学,認識論,パースペクティブ,無前提性

「フッサールは、感覚生理学あるいは神経学にではなく、認識論に関心があるのであり、こう主張しているのである。『一角獣を想像すること』、『来たるべき収穫を待ち望むこと』、『4の平方根について考えること』が『何を意味するのか』というようなといに対する答えは、経験的事実的に含まれている物理的要素や因果的要素から抽象する際に生じることができる、と。こう言えるのは、フッサールがまさしく意識の厳密に不変で本質的な本性に関心がある――経験的に意識に随伴するだろう神経学的過程の本性には関心がない――からだけではなく、また、意識の認知的次元に関心があり、意識の生物学的基層に関心があるのではないからである。フッサールは経験を一人称のパースペクティブから与えられるとおりに記述したいのである。何かが私の脳の中で生じているということは、例えば枯れていくオークの木を見る私の経験の一部分ではない。だからすでに早い時期に、フッサールは現象学の(形而上学的)無前提性を強調している。現象学は(主観的作用であれ世界内的対象であれ)現出するものについての信頼できる記述にほかならないと思われており、結果として形而上学的学問的な要請や思弁を避けるべきである。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,18p

イデア的作用とはなにか、意味

イデア的作用(形相的作用、イデアチオン):・基づける対象に向けられ続けていることによって性格付けられない作用。ただし、綜合的作用と同様に、この作用もまた感性的作用に基づけられた作用である。理念化的抽象や普遍者直観とも呼ばれる。「非主題的な理念をそれとして取り出すことで(勝義の)理念を獲得すること」とも呼ばれる。※勝義とは一般に、その言葉の本質的な意味のこと

「個体的なもの、実在的なもの」からの「抽象」によって「普遍的なもの、イデア的なもの」を把握しようとする作用。『イデーンⅠ』においては「形相的還元」と呼ばれる。もちろん、イデア的作用においても綜合的作用は重要になる。しかし、綜合的作用に留まっているのではなく、その先を行くというイメージだろうか。この椅子は木でできている(事態)、想起や想像で考えたある椅子はプラスチックでできている(事態)・・・ということは木やプラスチックは椅子の本質ではないのかもしれない(事態)・・・と考えていくのである。

例えば「家具」の本質を考えるとする。その場合、なんらかの感性的知覚ないし感性的直観に基づいている必要がある。たとえば実在する「椅子」を少なくとも一脚は知覚する必要、出発点とする必要があるだろう。

隣の部屋の「椅子」を想起する場合もあるかもしれない。想起も結局は知覚(感性的知覚)に基づいているのである。一度も見たことがない椅子を思い出すことはできないだろう。

想像も同様であり、結局はなんらかの感性的知覚へと遡ることになるだろう。馬も鳥も見ないでペガサスが最初に想像されたとは考えられない(もちろんペガサスが実在したという可能性もあるが)。

キーワード:イデア的な作用

「対照的に、イデア的あるいは形相的作用は普遍的なものを、個体的なものあるいは単一のものから抽象によって把握しようとする。この過程で、通常イデア的あるいは形相的作用は具体的で独特の対象を出発点とする―目的が家具そのものについて考えることであるならば、目下座っている椅子を観察することから始めるだろうが―、この対象は単純に開始点であり、イデア的過程はそれに固定されたままであることはない。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,54Pキーワード:イデアチオン

「イデアチオンもまた、端的な知覚に基づく作用である。イデアチオンは、例えば何らかの赤い個体から、「赤」一般というイデア的対象を抽象化的に見て取るというように、個体の端的な拙捉に基づいて、何らかの理念・一般者を新たに対象化する作用である。ハイデガーは、イデアチオンのうちに重要な意義を見ている。すなわちアプリオリの根源的意味の発見である。例えば、環境世界において家を端的に把捉する際、あらかじめそれを家として見ることではじめて家の具体的把捉も可能になるというように、家の理念は端的な知覚において(対象化されない仕方で)いつもすでに見られていると言える。そうした非主題的な理念をそれとして取り出すことで(勝義の)理念を獲得することがイデアチオンである。他方で、この非主題的な理念自身は、具体的な個物の内にいつもすでに現にあって、その存在を可能にする「構造化より先なるもの」である。「アプリオリ」と呼ばれているのは、存在者の存在における構築継起のこうした先行的性格である。」

山下哲朗「カテゴリー的直観と存在への問い」,61-63P

原初的場面への遡示

あらゆる志向性は何らかの感性的直観、端的知覚を出発点とするのだろう。いわば、痕跡として残っているのである。たとえば1+1=2であるという本質やピタゴラスの定理が最初に発見、認識される際には必ず感性的知覚を通していたということになる。我々はこうした「原初的場面への遡示」を通して、小学校などで1+1=2であるということを理解することができるのである。「すでに体験された原体験から絶えず養分を得ている」とも表現されることがある。※『論理学研究』以降の内容を含んでいる

重要なのは、イデア的作用は「基づける対象に向けられ続けている必要がない」という点である。

眼の前の椅子から出発したとしても、我々はそこから、そこを離れて、自由に連想していくことができる。たとえば、眼の前の椅子だけではなく、あらゆる椅子を想像で考えてみる。椅子に共通してる本質とはなにか、「座ることができる」という性質だろうか、などと考えていく。

例えばダイヤとルビーとサファイアが散りばめられた、高さが1000キロメートルある椅子を考えることもできるのであり、その対象へと志向することもできるのである。

想像した結果、やはり椅子の本質にダイヤやルビーは関係がないな、しかしある程度の高さや幅は必要ではないか、というような思考を巡らせていくのである。

「たしかに「意味」や「本質」は,本性的に,知覚において与えられねばならないものではない。だが,そうだとしても,それはどこでどのようにして生じたのであろうか。生じた瞬間があったならば,それは感性的知覚の場面以外にありえただろうか。-『イデーンI』における論点の変化は,このような問題意識から生じたものだと思われる。「意味」や「本質」を既存のものとして跡づけ的に直観の対象として指定するだけではなく,はじめてそれが捉えられた現場を,現実の場面として取り押さえる作業を怠ってはならない。このことが,先に見た「理性の現象学」の課題にほかならない。もちろん,『イデーンI』以後のフッサールも,論理学や数学における諸概念や諸認識の妥当性が,そのつど知覚において確かめなければならないとは考えなかったであろう。だが、それへの意識の関わりが可能となっているということは,それがはじめて実現した原初的な現場の痕跡を何らかの仕方で含んでいるはずであり,志向的構成を解明する作業(志向的分析)はこのことを考慮に入れなければならない,とフッサールは考えたはずである。この事情をK・ヘルトは、入門者向けに次のように解説している。

「構成の研究に対しては一連の課題が課せられるが,それらの課題は、あらゆる種類の志向的体験はその原体験〔=原的な場面〕への関係によって互いに指示しあっているという考え方によって秩序づけられる。つまり,どの意識のうちにも、事象への近さが欠けている時には,やがて来るかいつか可能な原体験への予示が含まれているというだけでなく,また,それがすでに事象への近さや事象との一致に到達している時には,すでに体験された原体験から絶えず養分を得ているのである。意識はその事象内容からして他の志向的体験を遡示しており,もしそれがなかったら意識そのものが不可能になるだろう。」

論理学や数学で主題とされるイデア的諸対象が理解されるとき,この原初的場面への遡示が何らかの仕方で含まれているのであり,われわれの理解もそこから養分を得ているのである。ピタゴラスの定理を今日のわれわれが知覚において独自に発見することは,あるとしてもきわめて稀であろう。だが,今日われわれはそれを学校で習得することによって理解することができる。この場合のわれわれの理解は,何らかの仕方でピタゴラスの知覚経験を遡示しているのである。」

宮坂和男「フッサールにおける本質直観について」、50-51p

想像作用とはなにか、意味

想像作用:・(1)「存在の措定」にとらわれることなく自由に「知覚」を思い浮かべる作用のこと。(2)一定の直観的内容をもつが、表意的作用と同じように対象を間接的に志向する作用のこと。(3)感覚内容に基づいて対象的契機を呈示するが、自己呈示という仕方で呈示するのではなく、感覚内容と対象的契機との間に成立している類似性の関係に基づいて、対象的契機を写像的に呈示する働きのこと。

「想像」は「存在の措定」にとらわれることなく自由に「知覚」を思い浮かべる作用である。「想像」については形相的還元の項目で扱う予定である。なお、『イデーンⅠ』において「想像」は想起の「中立性変様」であると呼ばれている。確かに「思い浮かべる」という点では想像と想起は共通性をもっている。また、想起の変様であるならば、想起は知覚に基づけられているため、やはり想像は知覚に基づけられていることになる。

例えば「1000キロメートルの椅子」を想像しているとき、すくなくとも私はそれが実在するとは思っていない(否定しているのではなく、実在するかどうかには関心がない)。つまり、「存在の措定」をしていないのであり、そういう態度を「中立的態度」と呼ぶ。また、知覚的態度からそうした態度への移行を「中立性変様」というのである。

例えば椅子の本質を「イデア的対象(理念的対象)」といったり、「言語的意味」と言ったりすることがある。

「眼の前に椅子がある」という「事態」は「椅子一般」ではなく「眼の前のまさにある椅子」に意識を向け続ける必要があるが「椅子一般(言語的意味)」を考える場合は、必ずしもその必要はない。

イデア的対象にも次元の違いがあり、たとえば幾何学における本質はそうした言語的意味よりもイデア性が高いという。たしかにあらゆる馬が遺伝の変化によって全員尻尾がなくなったり脚が遅くなったりしたら、馬は尻尾がある、馬は足が速いといった本質が変化するかもしれない。

しかし三平方の定理というような本質が変化することはそれに比べれば可能性は低いといえそうだ。それらは実在の馬のようには依存しないからである。演繹的か、帰納的かといった違いもあるのかもしれない。

「それに対して、想像的志向とは、たしかに感覚内容に基づいて対象的契機を呈示するが、自己呈示という仕方で呈示するのではなく、感覚内容と対象的契機との間に成立している類似性の関係に基づいて、対象的契機を写像的に呈示する働きであるとされる。」

宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」(2),17P

「想像的(写像的)作用はある一定の直観的内容をもつが、表意的作用と同じように対象を間接的に志向する。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,41-42p「また,「想起」と同様に対象が想い浮かべられてはいても,その対象が現実には存在しない(しなかった)と思われている場合,そこには対象が現にそこに存在するという定立は含まれておらず,そうした作用こそ「想像作用」にほかならない。こうして,知覚,判断,想起などのように対象を定立する作用と対照的に,対象を定立しない態度は「中立的態度」と呼ばれ,そうした態度に移行することは「中立性変様」と呼ばれていた。」

小熊正久「フッサールにおける中立性と想像の概念」,24P

補論:「志向的質料」と「対象的契機」の違い

「志向的質料」とはいったいなにかがいまいちわからない問題

私がいまいち理解できていない灰色の部分がある。それは、「志向的質料」と「対象的契機」の違いである。今更そんなことを理解できていないのか、と恥ずかしい。しかしよくわかっていないのである。より根本的なことを言えば、「志向的質料」がなにかよくわかっていない。よくわからないままここまで記事を作ってきたのである。というよりわかっているつもりで進んできたが、しかしよくよく考えればよくわかっていないのである。

しかし「よくわかっていないことがわかった」ことは個人的に大きな進歩である。理解が足りていないと、「わかっていない点すらわからない」のである。

フッサールを学んでいるとこの繰り返しで常に不安になる。穴の空いたバケツに水を汲んでいる気分になる。

たとえば感覚内容は「赤っぽい」というような言語化できないような素材だとする。そして志向的質料が付与されることによって、「対象の赤さ」といったような対象的契機が現出する。

それでは「志向的質料」の役割とはいったいなにか。もちろん、「対象への関係(指示関係)の構成」である。それは理解できている。

しかし、「赤っぽい」というものから、「対象の赤っぽさ」へと変えることだけが志向的質料の役割ではないだろう。「対象の~」という点だけではないはずである。というよりもっといえば「赤っぽい」とすら言えないような、概念とすら言えないような、非言語的な感覚が「感覚内容」なのだから、「赤っぽい」というのは志向的質料を付与されなければ生じないのではないだろう。言葉で説明せざるをえないから感覚内容の例を「赤っぽい」と概念的に言っているだけである。

感覚内容における「赤っぽさ」も何か変化があったはずである。つまり、何か(感覚内容)が「何(志向的質料)として」把握されるにおける「何として」の部分である。「統握意味」の部分である。

要するに、感覚内容の「赤っぽさ」と志向的質料の「赤っぽさ」の違いに行き着くわけである。

たとえば『イデーンⅠ』において「質料的本質」と呼ばれるもの、『論理学研究』において「理念的存在」と呼ばれるものが「志向的質料」だと考えれば事態は簡単である。つまり、刻々と陰影や広がりが変わりゆくような感覚内容の「赤っぽさ」と、そうした変化に左右されないような、普遍的、理念的、イデア的な「赤っぽさ」という違いであれば理解は簡単である。あるいは対象性の有無だけなら理解は簡単だった。

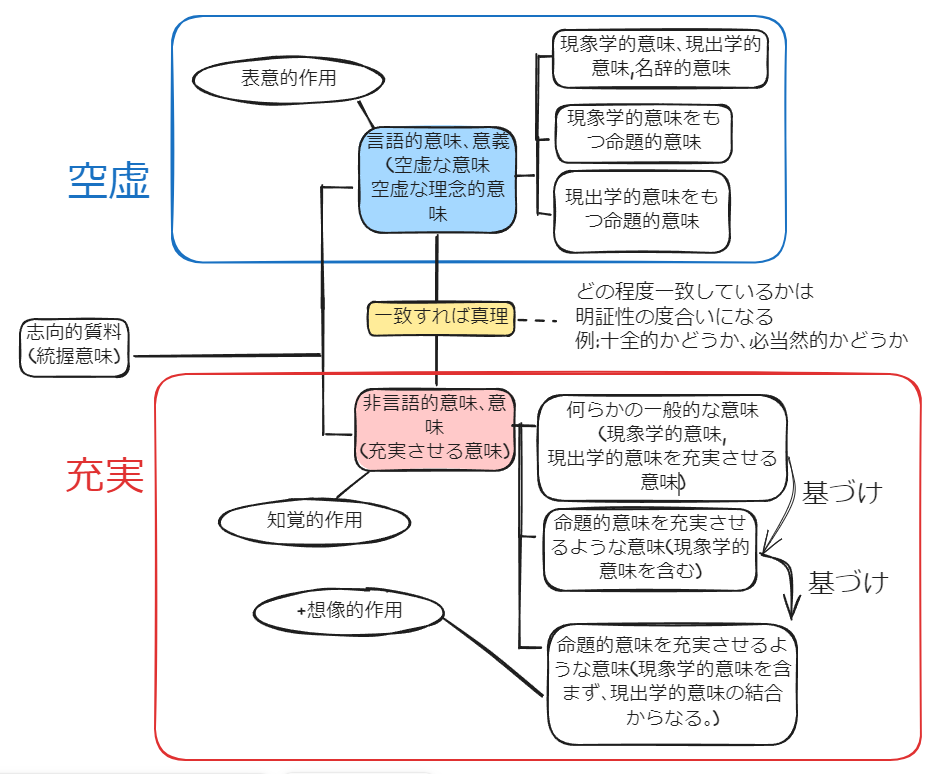

何らかの一般的な意味とは

※動画では非言語的意味を「知覚的意味」と表現していたが、記事では修正している。後に修正箇所を詳述するが、非言語的意味は知覚的意味と先述定的意味の両方を含んでいる。

しかし、フッサールは「非言語的意味」と「言語的意味」を分けて考えている。言語的な意味ではないが、何らかの一般的な意味が付与されているのである。この何らかのという表現が曲者である。

例えば宇多浩さんは「通常、私たちがあるものをあるものとして解釈するという場合、それはあるものを何らかの一般的な意味によって解釈するということを意味している。したがって、ここでいわれる感覚内容の解釈というはたらきもまた、たとえ言語的な意味ではないにせよ、何らかの一般的な意味を感覚内容に付与し、それによって感覚内容をある意味として解釈するということを意味していることになろう」と説明している。

表意的作用において言語的意味(空虚的意味)が媒介とされ、知覚作用において非言語的意味(充実的意味)が媒介とされていると解釈すれば、それらが一致するとはどういう事態なのだろうか。

両者が違うからこそ、一致が重要になる。違うからこそ、認識が目指され、真理の獲得が目指されるのである。

通常の知覚(端的な知覚)では完全に一致することはほとんどないのではないだろうか。フッサールも外的知覚において十全的な明証性において与えられることはほとんどないと主張している。

要するに、完全な一致ではなく、何かの「部分的な適合」といったほうが充実概念としてはノーマルなありかたなのかもしれない。より高次の作用であるイデア的作用においても「訂正可能性」が無限につきまとうのである。例えばもうこれで机の本質をとらえきった、と言い切れるような瞬間、つまり真理の獲得は理想的なものだということになる。もっと直接的に言えば、「真理の獲得は可能性としてはありうるにすぎない」というようなイメージである。数学的に言えば「極限」だろうか。

宇多さんはフッサールの『論理学研究』における考え方は知覚における統握のあり方を不明瞭なものにしてしまうという。

「意義志向における理解的統握と意義充実における客観化的統握との区別」を曖昧にしてしまうからである。

言語的記号を意味解釈する場合と、感覚内容を意味解釈する場合の「意味解釈」の違いは一体どこにあるのか。

このように知覚的な統握作用固有のあり方が不明瞭になってしまうという問題が出てくる。もちろん、フッサールは発生的分析によって固有のあり方を掘り下げていくのであるが、『論理学研究』時点ではそれができておらず、いわば言語的な指示関係の類比として感性的知覚の作用が説明されてしまっているというわけである。

たとえば『受動的綜合の分析』や『経験と判断』などで、感覚内容が「類型」や「歴史」をもつものとして、「何らかの一般的な意味」の内実が掘り下げられ、それらはイデア的意味(言語的意味、普遍的意味)と区別されるのである。意味と意義の峻別といってもいい。

表意的作用(意義志向)における志向的質料と、感性的知覚(意義充実)における志向的質料が一致した場合が「認識」だという点がこれですこし理解できた気がする。

まず、刻々と変わりゆく、何らかの濃淡、陰影、斑などを含んでいる赤色の「感覚内容」と、何らかの一般的な赤色である「先述定的意味」は異なる。そしてさら「言語的意味」と「非言語的意味」は異なるというわけである。前者は空虚的であり、後者は充実的である。もしそれらが完全に一致するのならば、それらは同じ「志向的質料」であるが、しかし一致しないのならば、それらは別の「志向的質料」と言わざるをえない。部分的に同じものをもっているにすぎない。

ざっくり図にすればこうなるだろう(動画における図も修正している)。

追記:「言語的な指示関係の類比として感性的知覚の作用が説明されてしまっている」と述べた。しかしフッサールは言語意味解釈的な働きが知覚の場面へと適用されるということを明確に否定している。言語意味解釈、つまり意義志向は感覚内容に解釈を施すことではないという違いで明確に区別している。

追記:(1)『論理学研究』において「意義」と「意味」は区別されていない(現象学的意味と現出学的意味すら区別されていない)。(2)『イデーンⅠ』において、意義を狭義に「言語的意味」として扱い、意味を広義に「先述定的意味」と「知覚的意味」も含む意味として扱うようになった。(3)重要な点は、「言語的意味」と「知覚的意味」が区別されている点である。(4)要するに、『論理学研究』時点では用語法上でいえば意義と意味は区別されず、どちらも意味として用いられていたが、しかし「知覚的意味」、要するに「命題的意味」が感性的な知覚において捉えることが出来ないゆえに、感性的な知覚において捉えられる先述定的意味と明確に分けて考えられていた。それが『イデーンⅠ』において、感性的な知覚においても知覚的意味だけではなく、命題的意味が捉えられるようになったというわけである。ただし、現出学的意味は感性的知覚だけでは捉えられないのではないか。したがって、形相的還元が必要になってくるというわけである。たとえば全てのリンゴに共通している性質のような、いわゆる「本質」を取り出す概念的分析である。

キーワード:なんらかの一般的な意味

「たとえば、フッサールは第五研究、第15節において「感覚はここで対象的な〈解釈〉ないしは〈統握〉をこうむる」(ibid406)と語り、知覚的な統握作用を一種の「解釈」の働きと言い換えている。また「論理学研究」の補遺においては、統握作用に関して次のように記されている。「私は手回しオルガンを聞いている。その感覚された音を私はまさに手回しオルガンの音として解釈している(強調は原著者)」(XIX/2762)。

統握の働きは、ここで感覚内容をあるものとして解釈する働きともいわれており、感覚された音は、この統握の働きによって、私にとって客観的な手回しオルガンの音として現出するとされる。これらの叙述から分かるとおり、知覚的な統握作用は、知覚対象の有体的な現出を可能にする働きであると同時に、感覚内容をあるものとして解釈する働きとしても捉えられていたといえる。それでは、この感覚内容を解釈する働きとは、具体的にどのような働きとして理解されるのだろうか。通常、私たちがあるものをあるものとして解釈するという場合、それはあるものを何らかの一般的な意味によって解釈するということを意味している。

したがって、ここでいわれる感覚内容の解釈という働きもまた、たとえ言語的な意味ではないにせよ、何らかの一般的な意味を感覚内容に付与し、それによって感覚内容をある意味として解釈するということを意味していることになろう。そして、知覚的な統握作用がこうした感覚内容の意味解釈的な働きとし理解されるかぎり、そこには感覚内容がそれでもって解釈されるべき〈意味〉という契機が介在しているはずである。実際、フッサールは、統操作用のうちにこのような意味的な契機が介在していると考え、それを彼は第六研究において、「統握意味(Auffassungssinn)」(ibid.622)と呼んでいる。この統握意味とは、「私たちが感覚的な内容を何として〉統握する」(ibid,623)際の何にあたるものである。それゆえ、ここで握作用とは、感覚内容をこのような意味によって解釈するような働きとして捉えられていたと考えることができる。

」宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,5p

キーワード:言語的な指示関係の類比

「統握作用とは、その原語の意味からすれば、あるものをあるものとして把握、ないし解釈するということを意味しているが、この統握の働きが、一方では多様な感覚内容を統一的な事物へとりまとめる働きとして、他方では、言語的記号をある意味として解釈する働きとして理解されている。その意味で、この概念は事象に即した概念であるというよりも、むしろさまざまな場面に適用しうる多義性を含む概念ではないかと考えることもできる。そして、統握概念のこのような多義性が両者の区別を曖昧にしてしまい、その結果、一方の言語理解における意味解釈的な働きが知覚の場面へと適用されるようになったのではないかと推測することもできる。

むろん、フッサール自身はこうしたことを明確に否定しており、彼は第一研究において、知覚的な統握作用は言語的な意味解釈と同じ意味で、あらかじめ対象化された感覚内容に解釈を施すことではないとして、両者を明確に区別している(vglXIX/1.80)。だが、にもかかわらず、この概念の中にある種の多義性が含まれていたのは事実であり、この多義性が後に述べるように、「論理学研究」における知覚理論の根本的な問題へと導くことになる。」宇多浩「知覚と志向性―-フッサール現象学における知覚理論」,7p

キーワード:意義,意味,言語的意味,先述定的意味,知覚的意味

「『論理学研究』において、フッサールは、意義(meaning/Bedeutung)といい(sense/Sinn)をまだ区別していなかったが、後に、意義(Bedeutung)を狭く言語的意味(meaning)として理解し、意味(Sinn)を先述定的意味(meaning)と知覚的意味(meaning)とを含む一層包括的な概念として理解したのである。」

ダン・ザハヴィ「フッサールの現象学」222P

補論:「志向的質料」と「対象」の混同について

もうひとつ灰色になりかねない点がある。「志向的質料」と「対象」の混同である。

たとえば机の本質は様々な志向的質料によって規定される。いわば、対象にさまざまな規定がまとわりついている。我々はイデア的作用によって、「志向的対象(主語)」を主題的に志向するのであり、「志向的質料(述語)」を志向するわけではない。「対象」を志向するために、「志向的質料」を媒介とするのである。

机は脚をもっている、という本質を考える際、あくまでも脚は机の部分である(脚がない机もあるという話は一旦おいておく)。

別の態度によって、脚の本質はなにか、と脚を主語にして考えることもできる。「意味」なのか「対象」なのかは、その時々の述語か主語なのかの違いなのだろう。

「何らかの一般的な意味」という表現はややこしい

- 我々が表意的作用をカテゴリー的直観で充実させる時、充実させるのは「特定の知覚における感覚内容」ではない。

- 充実させるのは「志向的質料」である。そして綜合的作用における「志向的質料」よりも、イデア的作用における「志向的質料」のほうがより複雑なプロセスを経ているといえる。

イデア的作用の場合は、より一般性が高い意味を媒介にして、対象を志向するのだろう。たとえば「このバラは赤い」という場合よりも「色は広がりを持つ」という場合のほうが一般性が高い。

理念として到達可能であるという意味合い、いわゆる表意的作用における空虚的な「質料的本質(現出学的意味だけではなく現象学的意味も含める)」を完全に充実できるかどうかが問題になる。

例えば「色は広がりをもつ」という表意的作用を考えてみる。実際に知覚して、例えば「この黄色いコップは広がりをもっている」ことが確認されるとする。そこで、ある程度「空虚」は「充実」される。つまり、空虚的な志向的質料が部分的に志向的質料によって充実され、適合するだろう。これだけなら「綜合的な作用」のみで可能かもしれない。

しかしそれだけではなく、他の青いコップ、緑のペン、あるいは想像上の紫の棚・・といったように作用を重ねていく別の作用がある。これは単発の綜合的作用だけではなく、イデア的作用を必要としているつまり、形式化と抽象化が両方必要とされる。

なお、フッサールはこのような明証性を「当必然的明証性」と呼び、外的知覚における明証性(十全/不十全)とは区別している。目の前の青いペンの青色が広がりをもつかどうかと、色は広がりをもつかどうかは、別の話なのである(事実学と本質学の区別)。

個人的には「何らかの一般的な意味」という表現がすこしややこしい。赤一般や白一般がカテゴリー的直観(イデア的作用)によってのみ捉えられると表現されることがあるからだ。

フッサールが後に区別することになる、「現象学的概念」を充実させる志向的質料が「何らかの一般的な意味」に該当し、「現出学的概念」を充実させる志向的質料が「普遍的意味」とわけたほうがわかりやすい。「このバラ」は現象学的概念であり、「バラ」は現出学的概念である。前者は感性的直観によって充実可能だが、後者はカテゴリー的直観を必要とするのである。

追記:ザハヴィの言葉で言えば、現出学的概念よりも現象学的概念のほうが対象を直接的に指示しているという。もっとも「このバラ」の場合は実在的対象が主に想定され、「バラ」の場合は理念的対象が主に想定されていることになるのだろう。しかし両者とも「理念的意味」が媒介されていると一応は言える。しかしその理念的意味の内実が全く同じではないだろう。より直接的に充たされうるのが「現象学的概念」であるという離しという意味からすれば、より空虚的、間接的なものが理念的対象を志向する場合の理念的意味だともいえるかもしれない。

追記:動画で示していた図を修正した。この修正の理由についてはあとの項目で説明している。大きな修正としては、知覚的意味を命題的意味(およびその充実の意味)のの言い換えとして用い、先述定的意味を名辞的意味(およびその充実の意味)の言い換えとして用いた点である。

追記:ところで、現出学的意味を獲得するためには、当然命題的意味も捉えられていなければいけないのだろう。つまり、綜合的作用がなければイデア的作用は不可能ではないだろうか。たとえば目の前の机の色は赤色である、昨日店で見た机の色は青色であった。それゆえに、やはり机の本質は赤色という点にはないのではないか、と考えていくとする。その過程で、「S ist P」というようにはや「命題的意味」として把握されているのであり、カテゴリー的作用を我々は遂行している。こうした遂行なしに、まるで感性的直観のようにシンプルに、一挙に本質を顕在化させることができるとは考えにくい。

追記:たとえば机を辞書で引いてみると、「物をのせる台。特にその上で読み書きをする台」と出る。これは我々が言語習得前に直観するような「先述定的意味」と同じだろうか。もしかしたら一致するものがあるかもしれない。しかし、辞書ほどに明示的に、顕在的に、はっきりと我々は捉えているだろうか。そこまでの一般性を捉えているだろうか。それゆえに、「言語的意味ほどではないにせよ、なんらかの一般的な意味が」と表現されるのである。もちろん、こうした辞書の意味が完全に机の本質を捉えきっているかどうかは別だが、しかし言語習得後によってより複雑な分節作用が可能となり、より顕在的に、主題的に捉えられるのだろう。極端に例えるならば、言語を持たない部族がいると仮定して、リンゴは「食べられるものだ」、「丸いものだ」という本質はなんとなく把握できているようなイメージが「何らかの一般的な意味」である。例えばある部族の長が偉いということは誰しもが理解しているが、どう偉いのかをどれだけ複雑に説明できるのかは言語の有無によって変わる。しかし偉いということは言語を用いずにも理解できているのである。

【修正】追記:「知覚的意味」とはいったいなにか、私がよく理解していない問題

結論

そもそも「知覚的意味」という用語を私はいったいどこからもってきたのか。思い出せる限りで言えば、以下の3つである。

- ザハヴィの「フッサールの現象学」

- 鈴木敏昭さんの「クオリアへの現象学的接近」

- 富山豊さんの「フッサール中期志向性理論における『対象』の同一性と『ノエマ的意味における規定可能なX』」

結論からいえば、私は動画内で「知覚的意味」を「名辞的意味(感性的意味)」として、もしくは名辞的意味(感性的意味)と命題的意味(カテゴリー的意味)の両方を担うものとして捉えていたが、そう捉えてしまうのは誤りだということになる。「知覚的意味」は命題的意味と表現するのが正しいと今では私は考えている。そして「名辞的意味(感性的意味)」は先述定的意味として表現するのが正しいと今では考えている。まとめていえば、「非言語的意味(非表意的意味)」が知覚的意味と先述定的意味に分類され、言語的意味と対置されるというわけである。

結論の図である。もしかしたら今後修正するかもしれない。

フッサールは意味を「知覚的意味」と「先述定的意味」に分類し、さらに意義と分けている。もし「知覚的意味」が「名辞的意味」であった場合、「先述定的意味」は「命題的意味」ということになるだろう。

しかし先述定的意味における「先(pre)」という接頭辞は、後に続く言葉に先立つという意味である。端的に言えば、非述定的意味とでもいうべきものである(連続的、先後的であるが、同義ではない)。したがって、命題的意味ではないない意味と解釈するべきであり、「先述定的意味」は「名辞的意味」であると解釈したほうが適切である。

『イデーンⅠ』においてはノエマ的意味が主に「知覚意味」と表現されているという。このノエマ的意味については多大な論争があるためにここでは詳細を扱えない。しかし、フッサールはノエマを命題として捉えていることから、「ノエマ的意味」もまた命題的構造の中で捉えられていることは推測できる。したがって、「知覚意味」はやはり「命題的意味」として捉えたほうがいいのかもしれない。ただしノエマ的意味を命題的意味として捉えてしまうと、名辞的意味はどいったいどこへいったのかと疑問が生じる。この問題はノエシス・ノエマを主題的に扱う記事で扱うことになるだろう。もっとも、「拡張」というのだから、ノエマ的意味は名辞的意味でもあり、命題的意味でもあるという幅を持つ多義性として捉えてもいいのかもしれない。

もっとも、『論理学研究』では「意味」と「意義」が用語的に区別されていないという点からして、知覚的意味という用語や先述定的意味という用語を持ち出して早急に用語をスッキリさせる必要はなかったのかもしれない。なぜなら、この記事の内容の殆どは『論理学研究』だからである。しかしそうはいっても、曖昧な用語が乱立していると理解しにくいので、『イデーンⅠ』の用語を扱ってでもスッキリさせておきたい。

今回は意味を「非言語的意味」として、意義を「言語的意味」として区別した。両者の違いは主に空虚的か充実的かであり、どちらも理念的意味である。いわば、非言語的意味は充実的な理念的意味であり、言語的意味は空虚的な理念的意味である。たとえば実際にペガサスを見なくても、つまりペガサスを見てなんらかの感覚内容が私に与えられなくても、私はペガサスという中立的対象をペガサスという空虚的意味を通して志向できるからである。

ただし、後年の『受動的総合の分析』や『経験と判断』で掘り下げられるように、理念的意味とは呼べないような、原解釈的意味とでも呼ぶべきものが「類型」として登場する。これは感覚内容に志向的質料(理念的意味)が付与される前の意味とでも呼ぶべきものであり、理念的意味とは区別されるだろう。

知覚的意味:・(1)『イデーンⅠ』において(2)『イデーンⅠ』における知覚ノエマにおける基礎的な部分が「知覚意味」と呼ばれている。いわゆる「ノエマ的意味」と等しい。(2)『論理学研究』においては端的にいえば「命題的意味」にあたる。「先述定的意味」が名辞的意味に相当し、「知覚的意味」が命題的意味に相当する。また、先述定的意味、知覚的意味、言語的意味は特に区別されず、意味と意義は用語の上では区別されていなかったという。

先述定的意味:・(1)『論理学研究』においては端的にいえば「名辞的意味」にあたる。(2)言語習得前の「述定的分節化」を伴わない作用を「先述定的分節化」と呼ぶことにすれば、この作用における意味は「先述定的意味」である。

類型:『受動的総合の分析』の場合では名辞的意味として解釈される前にも、感覚内容の時点で前もあってある種の解釈が、つまり「原解釈」とでも呼ぶべきものがされているという。この原解釈という受動的作用における意味は『『経験と判断』』において「類型」と呼ばれることになる。いわば、原解釈的意味とでも呼ぶべきものかもしれない。統握される前に、すなわち志向的質料が付与される前の意味というわけであり、いわゆる「理念的意味」と区別される意味であるといえるだろう。

理念的意味:・(1)具体的志向の本質とよばれる。(2)私が繰り返すことができ、その同一性を失うことなしに他者が共有することができるものとも説明される。(3)明らかに理念的意味ではない意味と呼ばれるものとしては、類型が挙げられるだろう(まだまだこの分野は掘り下げていないため考察の余地はあるが)。(4)理念的意味は、いわば空虚的な理念的意味(言語的意味)と充実的な理念的意味(非言語的意味)に分類することができる(両者の違いは充実しているかどうかであり、同じ志向的質料であるともいわれう)。ただし、非言語的意味の中の類型は例外であるといえるだろう。(5)理念的意味の中でも、現象学的意味よりも現出学的意味のほうがより「直観的に指示される」という。たとえば「この花は黄色い」という状況を我々は簡単にイメージできるが、形は色をもつという事態はやや複雑なイメージである。私のイメージでは、現象学的意味の中にも現出学的意味は含まれているが、しかし潜在的にであり、顕在的ではないというイメージである。顕在的にさせるためには複雑な作用(イデア的な作用など)が必要になる。たとえば「この花は黄色い」という事態の中にすでに「すべての形は色を持つ」という本質は潜んでいるが、しかしより明確に取り出す、抽象化するためには「あの花、その花、想像の花、あの車、そのリンゴ」といったように(理論的には無限の)多くの物を見て、比較して、概念的分析を行う必要があるというわけである。これが『イデーンⅠ』においては形相的還元と呼ばれる。安直に言えば「体験すること」と「経験すること」の違いである。

言語的意味:・(1)充実なしに、つまり対応する感覚内容や心的紐帯といった内在的内容なしの空虚的な作用における意味のことである。(2)いわば、空虚的な理念的意味である。(3)空虚的な知覚的意味(命題的意味)や空虚的な先述定的意味(名辞的意味)とは言い難い。なぜなら、空虚な時点で知覚的意味や先述定的意味とはいえないからだ。あえて言語的意味をいうなら、知覚的意味や先述定的意味に充実されるのを待つ空虚的な理念的意味である。もっとも、充実化を伴わなくても表意的作用はそこで完結するため、表意的作用にとって言語的意味は本質的であり欠かせないが、知覚的意味や先述定的意味は欠くことが可能であるといえる(4)とはいえ、なんらかの痕跡はあるのではないかという問題は残る。なんら直観作用を遂行したことがない人間が、極端に言えば文字しか見たことがない人間がリンゴや紅色を空虚的に志向することができるのだろうか。やはり痕跡が必要なのではないか。ザハヴィの言葉で言えば、「入り組んだ概念についての適切な認識を欠いている」のである。

時系列

1:『論理学研究』(1901/1902)では志向的質料は「理念的意味」として専ら考えられていた。カテゴリー的知覚(カテゴリー的直観)のみが命題的意味をとらえることができるとされている。

2:『意味の理論についての議論』(1908)では志向的質料は「理念的意味」はさらに「現象学的意味」と「現出学的意味」に分類されることになる。

3:『イデーンⅠ』(1913)においては、感性的知覚(感性的直観)において名辞的意味だけではなく命題的意味も捉えることができると考えられるようになる。

4:『受動的総合の分析』(1922)や『経験と判断』(1938)において、理念的意味とは区別される、より受動的な作用における意味である「類型」が掘り下げられる。

先述定的意味とはどういう意味なのか問題

図にするとこうなる。

先述定的意味とは、命題的意味では「ない」のではないか。つまり、「名辞的意味」を指しているのではないか。

1:もし仮に言語習得がなければ命題的意味として媒介することができないならば、我々は言語を習得しなければ知覚することが不可能になる。厳密に言えば『論理学研究』においては感性的知覚は可能かもしれないが、しかしカテゴリー的知覚は不可能になる。『イデーンⅠ』においては「ノエマは命題である」とまで言われることになるのであり、もはや知覚全体が、そしてさらに知覚に基づけられているあらゆる作用が、要するに志向的体験が不可能になってしまう。

2:我々は、言語習得をする前に知覚作用を遂行することは可能である。

まず、「名辞的作用」、つまり端的な知覚や感性的知覚、感性的直観は分かりやすく可能である。これは端的に、。AをBとして解釈し、Cを志向する場合のBは名辞的意味である。このBとして解釈するという作用は表意的作用(言語的作用)を「述定的経験」とするならば、「先述定的経験」とでもいうべきものである。

次に、「命題的作用」はどうだろうか。ここがややこしい。綜合的な作用は可能だが、イデア的な作用は不可能というケースや、両方が可能というケース、両方が不可能というケースも考えられる。しかし我々は綜合的な作用を行わずに言語習得が可能なのだろうか。

もちろん『イデーンⅠ』においては命題的意味が感性的知覚の領域にまで拡張されたといえるのであり、そのため、命題的作用も言語習得前に遂行することは可能であるといえる。

また、言語的作用と綜合的な作用を比べると、言語的作用のほうがより複雑で詳細な解釈作用を行っているようにもみえる。その点においても、原述定的分節化作用と述定的分節化作用として区別できる。単純な作用か、複雑な作用かというように安直に分類していいものなのかは保留しておくべき問題である。この分類は、認識には至っていないが認知には至るというような分類と類似している。特に学問的認識は言語的作用を前提とするからである。

・キーワード:先述定的経験,類型,『経験と判断』,混乱,カオス,連合

「フッサールにおいて能動的経験と判断とはほぼ等しいものである。つまりわたしたちが何らかのものを能動的に経験しているならば、その際常に判断を行っているのであり、判断を行うとは、主語対象に対して何らかの規定を与えることである。そして先述定的であるということは能動的(述定的)経験に先立つということである。能動的経験は判断であるとしても、判断を行うためには、判断する対象が判断に先立ってわたしたちに与えられていなければならないのである。そのように対象に規定を能動的に与える以前に、単に対象を受容している段階が先述定的経験である。そこでは確かに能動的に規定が与えられているわけではないが、「『所与』の単なる『混乱』ではなく、一定の構造、濃淡、様々な仕切を持った場」(EU,S.75)であるとフッサールはいう。そしてこの場を支配する法則は連合であり、それにより所与は単なる混乱ではないのである。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,155P

キーワード:意味と意義の区別

「『論理学研究』において、フッサールは、意義(meaning/Bedeutung)といい(sense/Sinn)をまだ区別していなかったが、後に、意義(Bedeutung)を狭く言語的意味(meaning)として理解し、意味(Sinn)を先述定的意味(meaning)と知覚的意味(meaning)とを含む一層包括的な概念として理解したのである。」

ダン・ザハヴィ「フッサールの現象学」222P

キーワード:命題的内容と命題的態度、理念的意味、理念的意義

「言うまでもなく、同じ性質は異なる質料と結合することがあり、同じ質料が異なる性質と結合することがある。…『百合は白い』ということを否定すること、『百合は白い』ということを判断すること、『百合は白い』かどうかを問うことが可能であるのとちょうど同じである。したがって、志向的質料と志向的性質のフッサールの区別は命題的内容と命題的態度の現代の区別とのある一定の類似性を帯びている(もっとも、フッサールがけっしてすべての志向的体験を本性上命題的であると捉えなかったということを強調しておくことは重要であるが)。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,32-33P

キーワード:内在的内容,志向的内容,私秘的,感覚的成素

「すでに述べたように、フッサールはまた作用の内在的内容についても語っている。これでもって何が仮定されているのか。私が座りながらペンを吟味していると想定してみよう。私が一瞬目を離し、そしてその後改めてペンに目を向ける。この場合、私は同じペンについての二つの異なった知覚(と二つの異なった現出)をもつ。しかし、いったいどこに差異が見出されるのか。それは同じ志向的対象と同じ志向的内容であるが、しかし、二つの数的に異なった知覚、独自の別個の内在的内容をともなう二つの心的過程が扱われている。知覚は経験であり時間的な意識の過程である。知覚の内在的内容は心理的過程としての具体的な作用を共に作り出す諸々の契機あるいは位相である。作用を超越する志向的対象や志向的内容(結局のところ、同じ対象は、他者によって同じく私によって、異なる作用における同じ理念的な意味によって志向されることがある)とは対照的に、内在的内容は厳密的な意味で心の内部にあり私秘的である。だから、数的に異なる作用において生じる同じ内在的内容について語ることは意味をなさない。しかし、この内在的内容とはいったい何であるのか。すべての作用は現在生じている主観的志向という意味で内在的内容をもっている。その上、いくつかの作用はさらに内在的要素、すなわち感覚的成素を含んでいるのである。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,35-36P

キーワード:先言語的,先述定的,言語哲学,知性主義,発達心理学

「だから、フッサールは言語的意味が世界との先言語的かつ先述定的遭遇に根ざしているということを主張することになる。この脈絡で先(pre-)という接頭辞を用いることは、当該の経験が言語(あるいは言語習得)に時間的に先立つという事実を指示しているだけではなく、世界を知覚的に直知することが言語的意味の恒久の条件であり源泉であるという事実をも指示している。たとえある人が『深紅色』、『緋色』、『朱色』のような語句を知っていようとも、その人が盲目であり、それゆえこれらの色を見ることができないならば、その入り組んだ概念についての適切な認識を欠いているだろう。先言語的経験というフッサールの概念は、すべての意味が本性上言語的であるという言語哲学の想定に対する批判を必然的に伴う。フッサールにとって(メルロ=ポンティにとってのように)この考え方は知性主義的抽象の所産であり、知覚されたものがいったいどのように言語的記述にとっての手引として機能することができるかを把握することを不可能にする。意味(Sinn)と感性(Sinnlichkeit)を相互に分離すること、対象の知覚的所与と対象の述定的分節化との間の連続性を否定することは、概念的に志向することと知覚との間の関係を不可解かつ偶然的にすることである。先言語的な認知的能力の存在、同一化という先言語的総合の存在を否定すること、何かを何かとして把握することは言語使用を前提とするということを主張することは、言語使用者がいったいどのように言語をそもそも学習することができたのかを理解することを不可能にするだけではなく、現代の発達心理学の成果と矛盾してもいる。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,42-43P

キーワード:所与の様態,概念化,空虚と充実

「要するに、存在は、現象学的には、所与の独特の様態として解釈される。知覚的所与は対象の自己現前と同一視される。実際、ベルンハルト・ラングは以下のように書いている。

『充実との関係で、同じ対象に向けられた二つの志向は、純粋に表意的概念的志向が、同じ対象に向けられた他の直観的志向において『それ自身』を充実するという仕方で合致する。以前に『単に』意味されていたものは、いまやそこで直観的充実における『それ自身』としてある。単に志向的な対象と実在的な対象との差異は残存する。しかし、この差異は、『実在的』なものではなく、『所与の様態』にかかわるものである。つまり、所与の仕方における対象は、『空虚な』概念化と直観的に『充実された』概念化との間で異なる。しかしながら、空虚から充実にわたるこの志向的様態において与えられる対象は同一のものであり続ける』

」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,44-45P

キーワード:知覚意味

「フッサール自身『イデーンI』第八八節において知覚を範例としてノエマを導入した後、知覚ノエマにおける基礎的な部分を「知覚意味」と呼んでいる(HuaIII/1,S.203)。同節のこれに続く四段落の論述の流れを考慮すれば、ここでフッサールが述べているのはおおよそ以下のようなことである(HuaIII/1,S.203-205)。我々は知覚において様々な対象を様々な仕方で、様々な相貌において経験している。こうした知覚経験において、もし仮に錯覚や幻覚などの事情で対象が現実には存在しなかったのだとしても、我々がどのようなものを知覚していると看做していたかという知覚体験の志向性の働きはそれによって否定されるわけではない。対象が現実には存在しなかったとしても、我々が特定の志向的性格をもった体験を確かに有していたという事実はそれによっては揺るがないし、そこで知覚されていると看做されていたものが(想定上)どのようなものであったかという規定性は対象の現実性に左右されない。それゆえフッサールは、そうした規定性を対象の現実性によって左右されない体験そのものの本質的な構成要素と看做し、これを志向的内容としての「知覚意味」と呼んだのである。」

富山豊「フッサール中期志向性理論における『対象』の同一性と『ノエマ的意味における規定可能なX』」、245p

キーワード:志向的内容の分類,実的内容の分類

「そもそも『論理学研究』の初期志向性理論において、作用の実的内容と志向的内容は存在論的に交わりをもたない領域を区切るための概念対ではない。というのも、「志向的内容」という多義的な名称で名指されうるものとして「志向的対象」、「志向的質料」、「志向的本質」の三者を同書第五研究第一六節において列挙した後、第二〇節において作用質料、第二一節において志向的本質を作用の実的内容に帰属させている(HuaXIX/1,S.429-430,435)。「実的内容」と「志向的「内容」とはそれがいかなる意味でその作用の「内容」と呼ばれるかという観点の違いを特徴づけるための概念であり、志向的内容を実現しているものがそれ自体として別の観点から見れば作用の実的な内容でもあるという可能性はこの区別によって排除されてはいない。」

富山豊「フッサール中期志向性理論における『対象』の同一性と『ノエマ的意味における規定可能なX』」,246p

述定的分節化の分類、解釈の分類問題

図にするとこうなる。

(1)言語習得後の複雑な「述定的分節化」の作用を、単に「述定的分節化」と呼ぶことにする。この作用における意味は「言語的意味」である。空虚な命題的意味である。

(2)言語習得前の単純な「述定的分節化」の作用を、「原述定的分節化」と呼ぶことにする。この作用における意味は「知覚的意味」である。単純な命題的意味である。充実的な命題的意味である。(A)『論理学研究』では感性的知覚においては述定的分節化が行われていないとされている。「知覚的意味」として捉える作用は綜合的な作用やイデア的な作用であるということになる(動画では知覚的意味と先述定的意味を逆の意味で用いてしまっていたが)。(B)『イデーンⅠ』では感性的知覚においても述定的が行われているとされている(意味が命題的意味にまで拡張されている)。

(3)言語習得前の「述定的分節化」を伴わない作用を「先述定的分節化」と呼ぶことにする。この作用における意味は「先述定的意味」である。『論理学研究』における感性的知覚単体の作用のケースなどが相当する。もちろん、カテゴリー的知覚の場合も、この感性的知覚の段階がある。

(4)統握(解釈)される前に、感覚内容がどのように解釈されるのかをある程度指定するような役割が掘り下げられるのは『受動的総合の分析』など、ずっと後になってからである。いわば、意味が付与される前にも、何らかの解釈が行われていると分析されるようになる。例えば感性的知覚(端的な知覚)の場合も、統握作用が存在する。つまり、感覚内容が名辞的意味として解釈され、志向的対象を志向するのである。『受動的総合の分析』の場合では名辞的意味として解釈される前にも、感覚内容の時点で前もあってある種の解釈が、つまり「原解釈」とでも呼ぶべきものがされているという。この原解釈という受動的作用における意味は『『経験と判断』』において「類型」と呼ばれることになる。『論理学研究』や『イデーンⅠ』では感覚内容は全く意味をもたないものとされていたが、しかしある程度意味を指し示すのであり、その意味で感覚内容の次元は「先解釈」ではなく、「原解釈」とでも呼ぶべき次元として捉え直されるのである。

(5)「言語的意味」、「知覚的意味」、「先述定的意味」は全て「統握意味=志向的質料=概念」である。ただし、類型は統握意味と区別する。

(6)「言語的意味」は「知覚的意味」や「先述定的意味」に基づけられている。「知覚的意味」は「先述定的意味」に基づけられている。さらに先述定的意味は類型に方向づけられることになる。

(7)原~というのは、分節化を伴うものであり、先~というのは分節化を伴わないものとして区別している。

(8)言語的意味を空虚な概念化(いわば言語的解釈)として関連付け、知覚的意味や先述定的意味を充実された概念化(いわば知覚的解釈)として関連付け、さらに原解釈として、概念化の方向を指し示すような次元が存在すると整理することができる。原解釈が知覚的解釈を基づけ、知覚的解釈が言語的解釈を基づけるのである。もし仮に歴史を一切もたないような孤立的な、最初の感覚内容があるとすれば、それは原解釈的ではなく、先解釈的なのかもしれない。ただし現象学ではそうした感覚内容が与えられる現場を捉えることは困難を極めている(生き生きとした現在の反省問題、感覚内容の謎問題と関わる)。

とりあえず正しいかどうかは置いておいて、私はこの用語法でまずは整理しておきたい。今後変わるかもしれない。フッサールを学んでいると私はとんでもない間違いを書いてしまっているのではないかと、常に不安になってしまう。特に動画の場合は修正が難しいのでなおさらである。

私はどうやら、細かいことにこだわるくせに深く学ぼうとしないことが多い(例えばザハヴィの本を何度も読んでいるくせに、理解していない部分を放ったらかしにして過ごしている)。表面の小手先だけで、こういうことにしとこう、こういうことではないかと精査しないままやり過ごしてしまいがちであるので反省したい。

ただし、あまり深くこだわりすぎると前に進めないので、バランスが大事になるのだろう。わからないところはわからないと素直に認めて、そこで記しておき、後回しにすれば良い。そうすれば全体が深まるにつれて部分の解決が見えてくる。部分だけに深く目をやっていても解決しにくい。少しずつ過ちを繰り返して進んでいくしかない。直観的に正しいと少しでも思える理解を何度も修正させて進めていきたい。

志向的内容と実的内容の区別の問題

- 志向的作用:対象に適格に向けられていることを可能とする契機。「作用性質」とも呼ばれ、知覚作用や判断作用、表意作用といった対象への関わり方を規定するものである。これが「統握作用」にあたる。

- 志向的質料:どのように対象が与えられるかを規定する契機。「異なる性質をもつ複数の作用が共有する内容として取り出された契機」とも定義されることがある。これが「統握意味」である。作用質料とも呼ばれ、作用質料と作用性質がセットで「志向的本質」と呼ばれる。

- 志向的対象:感覚内容が統握作用により統握意味を付与され超越的に構成されたもの。

こちらも分類が灰色の領域である。ただしこの記事で補足的、追記的に扱うのはヘビーすぎるので次回以降の適切なタイミングで扱いたい。いくつか、解決しなければならない事項を暫定的に列挙するだけに留める。実的内容と志向的内容の定義は控えることにする。

1:「内在的」であるものと「内在的内容」は区別できる。たとえば志向的作用は内在するが、内在的内容ではない。同じ内在でも、種類が違うというわけである。さらに、「内在的内容」は「志向的内容」と区別されている。いわば「実的」と「超越的」の区別である。

2:『イデーンⅠ』においては志向的内容と志向的対象がいかにして区別されるかという点で争いがある。

3:『イデーンⅠ』においてヒュレーとノエシスは実的に内在すると言われ、ノエマは実的に内在しないといわれる。ノエマが内在的か、超越的(志向的)かについても解釈に争いがある。ノエシスを作用性質(志向的作用)に、ノエマを作用質料(志向的質料)か志向的対象、あるいはその両方というふうに分類されているわけである。もちろん、このノエマについては解釈に争いがある。また、単にノエシスを志向的作用として単に名前だけを変えただけなのか、ノエマを志向的質料として単に名前を変えただけなのか、という解釈の問題ともいえる。

4:(1)論理学研究』においては、志向的内容が「志向的対象、志向的質料、志向的本質」の3つが挙げられ、内在的内容と区別されている。(2)一方で、同じ『論理学研究』において、志向的本質(志向的質料と志向的作用の複合体)は作用の時間的流れに内在的であると主張する。(3)これらの主張は、一見矛盾しているようにみえる。いわば、志向的内在であるのと同時に、実的に内在しているといっているようなものだからである。ザハヴィの解釈によれば、内在的内容は作用の中に含まれれるのに対して、理念的志向的内容(志向的質料)は作用から一定の独立を維持するとしている。要するに、志向的質料と志向的作用は一体的であり、この一体となった志向的本質は感覚内容を含んでいるゆえに、ある程度は実的に内在しているというわけである。ただし、志向的本質を分析的に分けてみると、その契機として「志向的質料」を見出すことができる。この孤立させた志向的質料は実的内容を含んでいないゆえに、一定の独立を維持しているわけであり、感覚内容のような仕方では実的に内在しているとはいえない。ただし、完全に独立しているわけではなく、切り離せない契機であり、作用の内在的内容(実的内容)は志向的質料を例示するような関係にある。後の類型のように、ある程度方向性を定めるようなものだろう。

5:さらに、表意的作用は「第二の意味での超越」であるとも表現されることがある。つまり、表意的作用における「志向的本質」は知覚的作用における「志向的本質」とは違い、内在ではなく、超越であると言えるのではないかという問題である。ここでいう内在は「絶対的で明晰な所与性、絶対的な意味での自己所与性」とされている。つまり、ここでいう内在は端的に感覚内容のことを指しているのだろう。表意的作用には志向的本質と直接的に対応する感覚内容が欠けているのである。

キーワード:理念的志向的内容,理念的意味、スペチエス,例示

「志向は質料と性質の複合体に他ならないが、どうしてフッサールは、以前にその複合体を理念的志向的内容として記述したのに、この複合体は作用の時間的流れに内在的であると唐突に主張することができるのか。その解決は『論理学研究』でフッサールが擁護した意味の理論の中に見出すことができる。当時、フッサールは、以前にその複合体を理念的志向的内容として記述したのに、この複合体は作用の時間的流れに内在的であると唐突に主張することができるのか。その解決は『論理学研究』でフッサールが擁護していた意味の理論の中に見出すことができる。当時、フッサールは理念的意味(私が繰り返すことができ、その同一性を失うことなしに他者が共有することができるもの)と意味の具体的作用(何かを志向するという主観的過程)とをある理念性とその具体的例示との関係として理解していた。彼が言うように、理念的意味は具体的志向の本質である。『したがって、意味は意味するというそのつどの作用にかかわる。…例えば、スペチエスにおける赤がここにある紙片にかかわり、このすべての同じ赤を「もっている」』。したがって、作用の内在的内容は同じ類型のほかの作用においても同じようにしるしとされる理念的志向的内容の例示である。内在的内容は作用の構成部分を作り上げているので文字通り作用の中に含まれるのに対して、理念的志向的内容は具体的な作用からのある一定の独立を維持するのである。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,36p

キーワード:ノエマ,実的

「さて、フッサールは、「ヒュレー」と「ノエシス」は意識に「実的に内在する」が、「ノエマ」は意識に実的には属さず「志向的に内在する」、と言う。確かに、感覚与件は、当の意識の流れのなかで、そのつど言わばナマで与えられるものであるした、それについて対象として把握して「意味」を付与する作用は、当の意識が、意識の流れのなかで、そのつど言わば一回限り遂行するものである。意識に「実的」reelに属するとは、このように、そのつどの意識に実際に含まれ、意識の流れの中に実際に座を占める、ということを言っているのである。問題なのは、「ノエマ」の存在性格である。ノエマは意識に「実的」には属さない、と言われる。これに関しては注意が必要である。後にフッサールは、「ノエマを体験から切り離し実的契機という性格をノエマに否定する根拠は存在しない」(Hua,BdXIS.335)として、ノエマにも「実的」な存在性を認める記述をしているようである。ノエマも、或る者が成る意味付与を現にしている際には、当の意識の時間流の内にしっかりとした位置を占める以上、それが当の意識に「実的」に属するということは、実際のところ否定することはできない。」

二宮 公太郎「フッサール哲学 早わかり」,14p

キーワード:志向的内容

「フッサールによれば、事物の現出は、現出する事物ではなく、「現出が<意識の関連に属するものとして〉われわれに体験されるのに対し、事物は<現象界に属するものとしてわれわれに現出するのである」(XIX/1,S,359-360)が、「現出それ自身は現出せず、それらは体験される」(XIX/1,S.360)のである。従って、わたしたちが何らかのものを知覚している場合、その知覚作用を実際に構成しているのは、色彩感覚などの実的内容である。しかしながら、わたしたちが何らかの対象を見ている場合、意識を構成しているそのような感覚内容を見ているわけではなく、まさにその対象を見ているのである。従って、感覚内容は現出するものではないのである。それに対して現出している対象は、わたしの意識の中に実際に含まれているわけではない。しかしそのような対象を見ているということは、その対象は意識と何らかの関係にあるといえるであろう。あるいは実的内容が統握によって客観化されることにより、対象が現出するのであるから、実的内容とは違う意味ではあるが、その対象も意識の中にあるということもできるであろう。フッサールはこれを志向的内容という。」

紀平知樹「現象とロゴス―フッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,115P

キーワード:志向的内容の分類

「フッサールによると作用の実的内容とは、「具体的な部分であるか抽象的な部分であるかを問わず、作用の諸部分の全体であり、換言すれば、作用を実的に形成する部分体験の全体である」(XlX/1,S.4n)とされる。そしてこのような実的内容を扱うのは、純粋記述的心理学であるとされる悩。さてわたしたちはこの作用の実的な内容を体験し、所有しているのではあるが、その内容を知覚してはいない。わたしたちが知覚しているのは、現出している事物である。例えぱわたしたちが赤いポストを見ているとき、わたしたちはそのポストを体験しているのではなく、その色彩感覚を体験しているのであり、そのようなものが実的内容といわれる。この実的内容を解釈し、わたしたちにとって対象化させる働きが統握あるいは統覚である。フッサールはこの統握を「私に対する対象の存在を始めて形成する一つの体験性格である」(X脳/1,S.397)とか「統覚とは体験それ自身のうちに、記述的内容のうちに、感覚の生の存在に対して見いだされる付加物(血)erschuB)」(XlX/1,S.399)と定義している。先にも述べた通り志向性とは、「ある特定の仕方で理解されたものとしての何かを意識することjであり、この「として」の働きを統握が行っているのである。この統握の働きによって、実的内容が解釈され、志向的内容になるのであるが、フッサールは志向的内容として(一)志向的対象、(二)志向的質料(その志向的性質に対する)、(三)志向的本質の三つをあげている。意味とは「直観と何らかの関係を持ちうる意味志向のうちに伏在する」(Xl)(/1,S.352)のであるから、この志向的内容のどれかが理念的な意味に対応する作用における意味的なものであるはずである。それゆえこの志向的内容を吟味し、どの内容が意味に対応するものなのかを明らかにしなければならない。」

紀平知樹「現象とロゴス―フッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,117-118P

キーワード:第二の意味で超越的,表意的作用,空虚,内在

「従ってフッサールの課題は、意識がいかにして意識の「外」にあるような超越的な対象に関わることができるのかということを明らかにするということになるのである。『論研』では意識の実的内容と志向的内容の区別が重要な役割を果たしているが、ここではむしろ超越と内在という対立が重要なものになる。普通実的ということで考えられうるのは、意識の内に本当に存在するようなもの、すなわち内在するものとして見出されるものである。しかし先にも述べたように、わたしたちが知覚しているような事物は、意識の内に実的に内在しているわけではないので、それらのものは超越的とよばれるのである。さらにフッサールはこれとは別の超越があるということを指摘する。そのことによって内在ということの意味も変化するという。そこで内在ということは、「絶対的で明蜥な所与性、絶対的な意味での自己所与性」(II,S.35)であるとされる。そして「対象的存在者を確かに思念ないし措定してはいるが、しかしそのものを直観していない認識は、すべて第二の意味で超越的である」(ebd.)とされる。それらの認識は、「直接的に直観され把捉されるものを超えでる」(ebd.)とされる。」

紀平知樹「現象とロゴス―フッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,49P

言語的意味という言葉のややこしさ

「言語的意味」という言葉もややこしさを加速させているのかもしれない。質料的本質は「言葉の意味(言語的意味)」と解説されることがよくある。言語によってはじめて遭遇できるものなのか、遭遇したものを言語で表現しているだけなのかによって大きく変わる問題である。

我々は、言語を獲得していない状態でも「知覚」が可能である。すくなくともフッサールはそう考えている。一方で、(学問的)「認識」は、言語を獲得している必要があると考えているのである。なぜなら、表意的作用は言語の獲得を前提としているからである。

ザハヴィの解釈によれば、全ての意味が言語的であるという立場にフッサールは批判的である。何かを何かとして解釈するという作用(統握作用)は、言語習得以前に可能なのである。作用性質は孤立して存在できないのだから、作用質料、つまり志向的質料も一体となっている。

つまり、言語習得の前に、志向的質料を我々は感覚内容に付与することができるのである。

我々は言語を獲得していない状態でも、感性的知覚(直観)だけではなく、カテゴリー的な知覚(直観)が可能である。そもそもいかなるカテゴリー的な知覚なしに、言語習得は可能になるとは思えない。

ここもキーポイントだろう。もちろん言語習得後のほうがより複雑な分節化が可能になるのかもしれないが、我々は言語習得前にも分節化が可能なのである。

問題は、どの程度の複雑な作用が可能かということである。綜合的な作用は言語習得前に可能だとしても、イデア的な作用は難しいのではないだろうか。

また、命題や事態の直観は言語習得前でも可能だというのがフッサールの考えということになる。だから、志向的質料の結合体である「命題」を「言語的意味」と表現するのは個人的にややこしい(追記:それゆえに、言語習得後にはじめて可能になるような命題的意味を述定的意味=言語的意味、言語の習得前にも可能な命題的意味を先述定的意味として区別するということになる)。

より高次に思えるようなイデア的な作用、いわゆる「形相的還元」は言語の習得が不可欠なのだろうか。言語の習得前の子供も、ある現象を事態として直観することは可能かもしれないが、しかし形相的還元まで可能なのだろうか。

机の上にリンゴがあることは直観できても、リンゴの本質は甘さである、といった高度な、概念的分析はできるのか。

とはいえ、子供がなんら本質、イデア的意味を直観できていないというわけではなく、顕在的に、主題的に、操作的に際立たせることが難しいということである。体験しているが、経験していないのである。ニュアンスはすこし違うかもしれないが、上手い絵を描くことはできるが、どうして描くことができるのか、技術を説明できない、「何となく」というレベルの次元である。

仮に言語習得していたとしても、認識における部分的に適合している割合の違いが重要となる。電話技師と我々なら電話に対して電話技師のほうがより認識における十全性が高いといえるのかもしれない。老人と子供なら、子供のほうがインターネットやゲームに対して認識が優れているだろう。我々は同じ対象を違った明証性で、違った志向的質料、違った志向的作用を伴って志向しているのであり、それぞれのパースペクティブが異なるという点が重要になる。

いずれにせよそうした志向的質料のお陰で、志向的質料を媒介とすることによって、我々は(志向的)対象を構成することができるのであり、対象へと志向することができるのである。A(感覚内容)をB(志向的質料)として解釈(志向的作用)することで、C(志向的対象)を志向するのである。

そして我々は自然的態度において対象を主題的に意識しているのである。

これが『論理学研究』における「志向性」の本質的な構造である。その際、対象が現実に、実在しているかどうかに関わりなく、例え錯覚であっても、(ペガサスなどの)ファンタジーであっても分析が可能だと言われる。それゆえに「対象」ではなく、「対象への媒介としての意味」に重きが置かれているといわれることがある。

また、そのため、言語的指示の類比として志向性が考えられていると解釈されることがある。フレーゲ的とも言われることがある。

「だから、フッサールは言語的意味が世界との先言語的かつ先述定的遭遇に根ざしているということを主張することになる。この脈絡で先(pre-)という接頭辞を用いることは、当該の経験が言語(あるいは言語習得)に時間的に先立つという事実を指示しているだけではなく、世界を知覚的に直知することが言語的意味の恒久の条件であり源泉であるという事実をも指示している。たとえある人が『深紅色』、『緋色』、『朱色』のような語句を知っていようとも、その人が盲目であり、それゆえこれらの色を見ることができないならば、その入り組んだ概念についての適切な認識を欠いているだろう。先言語的経験というフッサールの概念は、すべての意味が本性上言語的であるという言語哲学の想定に対する批判を必然的に伴う。フッサールにとって(メルロ=ポンティにとってのように)この考え方は知性主義的抽象の所産であり、知覚されたものがいったいどのように言語的記述にとっての手引として機能することができるかを把握することを不可能にする。意味(Sinn)と感性(Sinnlichkeit)を相互に分離すること、対象の知覚的所与と対象の述定的分節化との間の連続性を否定することは、概念的に志向することと知覚との間の関係を不可解かつ偶然的にすることである。先言語的な認知的能力の存在、同一化という先言語的総合の存在を否定すること、何かを何かとして把握することは言語使用を前提とするということを主張することは、言語使用者がいったいどのように言語をそもそも学習することができたのかを理解することを不可能にするだけではなく、現代の発達心理学の成果と矛盾してもいる。」

ダン・ザハヴィ『フッサールの現象学』,42-43P

カテゴリー的代表象

カテゴリー的代表象とは、意味

カテゴリー的代表象:・志向的質料を補完することによって代表象として機能している心的紐帯を意味する。心的紐帯とは基づけている作用同士の質料を結合するものであり、感覚内容と類比的なものである。

前回は主に「感性的な代表象」を学んだ。

つまり、感覚内容に、志向的質料が付与され、感覚内容が代表象として機能し、対象的契機を呈示するというものだった。

今回はいわば「カテゴリー的な代表象」であり、カテゴリー的内容に志向的質料が付与され、カテゴリー的内容が代表象として機能し、対象的契機を呈示するということになる。志向的質料が付与され、代表象として機能するようになったカテゴリー的内容を、カテゴリー的代表象というのである。

「感性的な知覚作用の代表象とは、或る質料によって対象に関係づけられている現出内容(対象の眺め・統握された感覚内容)であった。ではカテゴリー直観の代表とはどのようなものであろうか。カテゴリー的代表象説が捉えようとしているのは、簡潔に言えば感性的知覚における感覚内容に対応するような統握されるべき「思考の内容」、しかも充実度の差異を示すような内容である。」

染谷 昌義「知覚と知覚判断―カテゴリー的代表象説は本当にダメなのか?―」、102P

心的紐帯とは、意味

心的紐帯(psychishesBand):・基づけている作用同士の質料を結合するものであり、感覚内容と類比的なものである。「心的結合子」、「心的結合体」、「心的内容」とも呼ばれることがある。心的紐帯自体は、感覚内容のように体験はされるが経験はされず、対象化もされず、志向的質料でもない、統握を待つ素材のようなものである。その機能は語るが、一体どのような内容なのかについてフッサールはあまり語っていないという。

カテゴリー的内容とカテゴリー的代表象は区別する必要がある。そして志向的質料を付与される前のカテゴリー的内容を「心的紐帯」や「心的結合子」と呼ぶ。感性的直観における「感覚内容」に相当する概念である。

感覚内容ですら、それを孤立して捉えること、感覚内容が与えられる現場を捉えることが難しい。「心的紐帯」なるものを捉えることはもっと難しいのかもしれない。もっといえば、それらが本当に「在る」のかどうかわからないのである。しかし「無い」としたらどうやって志向性が可能になるのか理解できなくなる概念である。

また、心的紐帯に志向的質料が「付与」され、カテゴリー的代表象として機能するとはどういうことか、いまいちわからない。

「付与」というより「補完」といったほうがわかりやすいかもしれない。

図にするとこうなるだろう。

心的紐帯は志向的質料の結合を促す「謎の内容」であり、志向的質料の結合はいわゆる「命題」である。そう考えると、命題は純粋な質料から出来ているのではなく、謎の内容を含んでいる。

S(志向的質料A)ist(心的紐帯)P(志向的質料a)という形である。istが謎の内容にあたる。たとえば「田中さんは優しい人だ」というのも、田中さんと優しい人を結びつける、関連付ける、いわば補完する心的紐帯が重要になる。

そしてそれらが結合するだけではなく、その結合体が、呈示することが重要になる。いわゆる対象的契機を呈示するのである。

キーワード:心的結合体

「しかし、『論理学研究』の代表象理論の構造では、カテゴリー的直観が充実化作用であるためには、そのうちに直観的代表が含まれていなければならない。しかし、カテゴリー的直観における直観的代表とはいかなるものなのだろうか。フッサールが最終的に提出するのは、基づける作用の質料(全体Aの知覚作用の質料と部分αの知覚作用の質料)を結合する「心的結合帯(psychishesBand)」(ibid.,701)なるものである。フッサールがこの心的結合帯を見出す仕方は、感性的直観の直観的代表である感覚を見出す際と類比的である。その心的結合帯は「顕在的な....(ここで《顕在的》とは本来的、直観的という意味だが)同一化作用や集合作用などにおいて体験されている」(ibid.,702)といわれるのである。感性的直観において感覚が体験されるのと同様に、カテゴリー的直観においては心的結合帯が体験されている、というわけである」

福島裕介「フッサールにおける志向の充実化について」、7P「ここで言われている「心的内容」が一体どのような内容であるのか、フッサールは何も語らない。しかもそれは、基づけている作用同士の質料を結合するものである。この心的内容が「基づけられた対象の客観的統一として[事態の統一として]統握されるというかたちで、つまり基づけている対象同士の同一性関係や部分全体関係など[たとえば主述関係]として統握されるというかたちで、綜合する直観[カテゴリー直観]は成立している」12。カテゴリー形式(綜合のモメント・カテゴリー的モメント)を非感性的にであれ直観的に代表する内容は基づけている作用の質料を撒き込みながら統握される。フッサールが各質料を結合する心的内容もまた質料であると言わなかったのは、その内容もまた統握される内容であるからであり、まただからこそ、それは「どんな基づけられた作用にとっても唯一の内容」13、「共通要素」と言われたのである。質料を結合する唯一の内容(カテゴリー的代表象)が、主述関係や集合関係というカテゴリー形式の差異を示す統握意味によって統握され、事態を統一しているカテゴリー形式というモメントが「現出する」、これがフッサールの考えであった。たとえ、反省の上ではどんなに統握意味と代表象内容が区別できないにしてもである。」

染谷 昌義「知覚と知覚判断―カテゴリー的代表象説は本当にダメなのか?―」,104P

「対象的契機」と「志向的対象」の違い

ところで、先程のケースの場合の「対象的契機」と「志向的対象」の違いはいったいどこにあるのだろうか。たとえば実物の机を見て、我々は全員「同じ志向的質料」を用いてその実物の机である「志向的対象」に志向するわけではない。たとえば「母親の大事にしている何か」という志向的質料が付与されるかもしれないし、「後で勉強に使う何か」という志向的質料が付与されるかもしれない。あるいは「単に木材でできているもの」かもしれないし、「ウォールナット材」として付与されるかもしれない。

追記:「何か」は『イデーンⅠ』において「未規定のX」などと呼ばれることになる。なんの規定もされていない、裸の基体のようなものである。