- Home

- エトムント・フッサール

- 【応用哲学第三回】フッサールの現象学における「射影(射映)」とはなにか

【応用哲学第三回】フッサールの現象学における「射影(射映)」とはなにか

- 2023/4/25

- エトムント・フッサール

- コメントを書く

Contents

- 1 はじめに

- 2 現象

- 3 現出と現出物

- 3.1 現出とはなにか、意味

- 3.2 現出物とはなにか、意味

- 3.3 本来的な現出と非本来的な現出の違いとは

- 3.4 規定性と未規定性

- 3.5 目的論

- 3.6 視覚的ファントムと真のファントム

- 3.7 呈示とはなにか、意味

- 3.8 間接的呈示と根源的呈示の違いとはなにか

- 3.9 呈示と指示と指標と記号の違いとはなにか

- 3.10 呈示と指示の違いとはなにか

- 3.11 何が何を呈示するのか

- 3.12 顕在的と潜在的

- 3.13 呈示的知覚と自己呈示的知覚の区別

- 3.14 超越の謎問題

- 3.15 Q 特定の面だけを見るように意識を変えれば、現出の現出を見ていることになるのか

- 3.16 現出-現出物の具体例:サイコロのケース

- 3.17 現出-現出物の具体例:机のケース

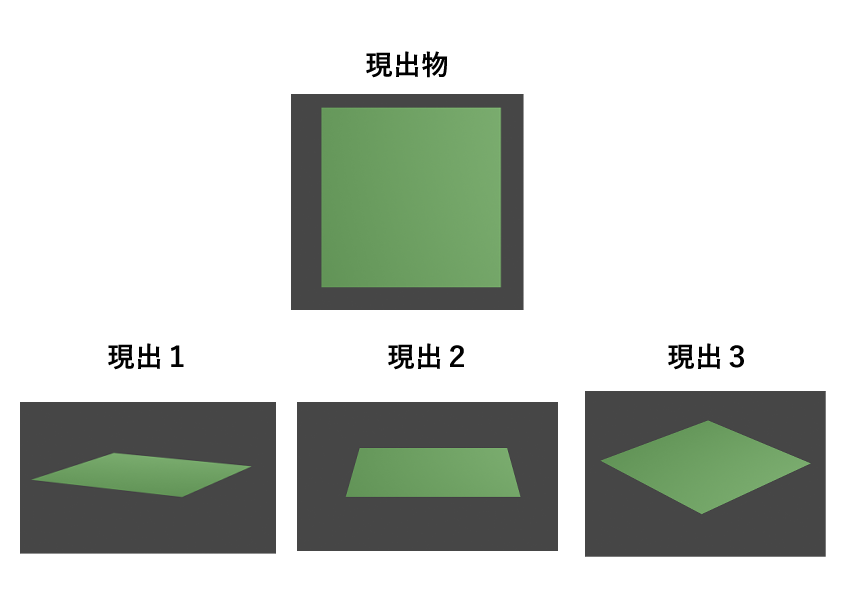

- 3.18 現出-現出物の具体例:正方形のケース

- 3.19 現出-現出物の具体例:家のケース

- 3.20 現出-現出物の具体例:他のケース

- 3.21 二次元の場合は裏や他の側面がないのではないか

- 3.22 Q 外的知覚は「理念」にとどまり続け、また不十全的にしか与えられない。では「内的知覚」なら十全的に与えられるのか。

- 4 射映

- 5 参考文献リスト

はじめに

動画での解説・説明

・この記事のわかりやすい「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

今後の予定

次回以降:キネステーゼを理解する

最終目標:フッサールの内的時間意識の理解

※アルフレッド・シュッツの現象学的社会学を理解するためにフッサールを急遽学んでいます。シュッツに関連があまりないフッサールの内容、たとえば間主観性の問題は扱えません。別途扱うかもしれません。

フッサールのプロフィール

エトムント・フッサール(1859-1938)はオーストリア出身のドイツ人。哲学者であり数学者。主な著作は『論理学研究』(1900-1901)、『イデーン』(1913)、『内的時間意識の現象学』(1928)、『デカルト的省察』(1931)など。

エトムント・フッサール(1859-1938)はオーストリア出身のドイツ人。哲学者であり数学者。主な著作は『論理学研究』(1900-1901)、『イデーン』(1913)、『内的時間意識の現象学』(1928)、『デカルト的省察』(1931)など。

あらゆる学問の基礎づけとなる本質学としての現象学を提唱した。現象学は20世紀哲学の新たな流れとなり、ハイデガー、サルトル、メルロ・ポンティなどに影響を与えている。社会学ではアルフレッド・シュッツに影響を与えている。

前回の記事

【基礎社会学第二十九回】アルフレッド・シュッツにおけるフッサールの現象学とはなにか

【応用哲学第一回】フッサールの現象学における「志向性」とはなにか

【応用哲学第二回】フッサールの現象学における「知覚」とはなにか

今回の記事は前回の記事を前提に説明していくので、こちらを先に見ておくと理解がしやすくなります。

現象

現象とはなにか

現象(Phänomenon):・諸現出と現出物の関係から成り立つもの(後述)。どちらが欠けても現象は生じず、また両方は常にセットで生じる。具体的に言えば、外界の様々な事象やわれわれの意識の内部に生起する心の活動や感情など。

例:雨が降っているのを見る。宝石は綺麗だと思う。昨日の夕焼けを思い出す。ペガサスを想像する。

フッサールの現象学はこうした「現象」を扱う学問であり、またこうした「現象」がいかにして構成されているか、どのように条件付けられているかを解明する学問である。

現象ではないものを探すほうが難しい。たとえば夢も見ずに気絶している間はなにか(現出物)が現象(現出)しているとはいえないかもしれない。「何」であるかと捉えることができないような、「いかなる仕方でも現象しないもの」を探すことは難しい。

たとえば幽霊は存在しないと判断する場合、幽霊を「存在しないもの」として捉えているので、これもひとつの現象になる。つまり、幽霊は現象していることになる。何かを何かとして捉えるのは意識の本質であり、志向性の本質である。極論を言えば、言及できてしまうようなものはすべて現象しているということになる。ペガサスも、鬼も、神も、すべて「何か」として捉えることはできる。

この問題は、「プラトンのひげ」ともつながっていく(パルメニデスの動画を参照)。

【基礎哲学第六回】パルメニデスの「在るものは在り、在らぬものは在らぬ」

「外界の様々な事象やわれわれの意識の内部に生起する心の活動や感情などをみな「現象」(Phänomenon)という。それに対して、「現出」(Erscheinung)といった場合、〈~が現出する〉といった動詞表現を念頭に置いて使用され、何らかの対象が「現出するもの」(das Erscheinende)と表現されるとともに、「現出」とは、そのようにして現出している「現象」そのものを指す。」

宮原勇「フッサール初期時間論の基本概念とアポリア(1)」46~47P

「フッサールの現象学が主題とする「現象」は二重性を帯びており、そこでは現出概念がいわばかなめとなっていることは、よく知られている通りである。「現象(Phanomen)という語は、現出すること(Erscheinen)と現出物(Erscheinendes)との間の本質的な相関関係によって二重の意味をもっている」(戸崖)。現象学は現象学的還元によってこの現出物が現出するという現象の二重性を開示し、その相関関係を問うことから始まる」

鈴木康文「フッサールにおける現出と身体の問題」93P

「『現出者』は『諸現出』によって媒介されている。『諸現出』は『現出者』へと突破されている。この二つの言い方は、同じことを述べている。『諸現出』と『現出者』とのあいだにこうした関係が成り立つのは、なにも正方形の場合だけのことではない。どんな対象の場合にもそうである。さて、『現象学』は『現象』についての『学問』である。しかし、『現象』の語は、右の関係からして、『諸現出』と『現出者』との二義性を孕むことになる。フッサール自身の言葉で言えば、『現象という語は、現出することと現出者との間の本質的な相関関係のおかげで二義的である』ということになるが、これも当然のことであろう。」

谷徹「これが現象学だ」60P

「私たちの日常の自然な理性にとっては『真理』とは、実地の経験を通じて『学ぶ』ものであろうし、デカルト的懐疑の精神にとっては思考力のかぎりを尽くしてなお疑う余地のまったくないもののことであったとすれば、現象学における『真理』とは、それが『現象する』(姿を現す)ことをもってすでに『真』なのであるから、現象するかぎりですべては『真』なのである。しかも(世界の)すべては何らかの仕方で現象するもの以外ではないのだから、文字通りすべては『真』なのである。それはもはや経験に照らして『学ぶ』必要も、思考のかぎりを尽くして『疑う』必要もない。何ものかの『現象』に居合わせる(立ち会う)だけでよいのである。ここでは、あえて『偽』というべきものを挙げるとすれば、『真(理)』が『現象すること』そのことなのだから、その対極にある『いかなる仕方でも現象しないもの(こと)』のみが『偽』であるかを言うことすらできないのである。世界がいかなる意味でも現象しないことをその対局にもった『現象すること』としての『真理』──これこそが、私たちの世界の最終的な基盤なのである。」

「フッサール起源の現象学」97P

【コラム】何の情報もやってこない所に何が言えるのか

ここで思い出すのが、雀部幸隆さんの言葉である。なんの情報もやってこない所、「何か」としてすら捉えられないようなものが「現象しないもの」なのだろう。とはいえ、「その先のもの」として捉えることはできるので、これも現象しているともいえる。

「……宇宙が膨張しつつあるというのは、早い話が、今まで何もなかったと考えられていた所からインフォメーションがやってきたということであり、インフォメーションの発信源が拡がったということである>と。<それなら、あなたがたはやっぱり宇宙を有限なものと考えているのだ。その先は一体何なのか>と、わたしは子供みたいな質問を繰り返した。<そんなことは知らない>と、相手はけんもほろろである。しばらく議論は空回りしたが、そのうち、かれはきっぱり言ったものである。<その先は何だとあなたは言うけれども、大体なんのインフォメーションもやってこない所のことについて、一体なにが言えますか?>私は黙って引き下がらざるをえなかったが、そのうち得心したものである。なるほど、それがサイエンスというものか、と。およそインフォメーションを欠き経験を欠く事柄について、学問的にはどんな立言も可能ではない。わたしはそのとき改めて、経験科学の精神とは何かについて、その物理学者から教わったのである。と同時に、物自体と現象との峻別、限界概念ないし発見的概念としての理念といったカントの考え方が──これはウェーバーの社会科学方法論の根底にある考え方でもあるのだが──、すこしは分かったような気がするのである。」

(雀部幸隆「知と意味の位相」67P)

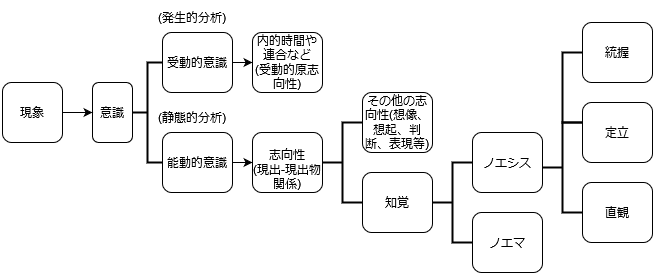

現象と志向性

フッサール第1回で扱った「志向性」は「現象」とほとんど重なってくる。なぜなら、志向性とは「現出」と「現出物」の関係を表す言葉だから。とはいえ、志向性のような関係がわかったとしても、どのような条件か、過程かというものが『イデーンⅠ』の時点では明らかになっていない。

【応用哲学第一回】フッサールの現象学における「志向性」とはなにか

志向性:「意識が何ものかに向けられている」という抽象的な性質、属性のこと。志向するとは、意識が「何もの、それ、何か」に向かうことを意味する。「自らを超えて指し示す」ことに特徴がある。「何か(現出)を何か(現出物)として解釈すること」に本質がある。知覚、想起、予想、判断などが志向性として挙げられる。

純粋現象とはなにか、意味

純粋現象:論理的には疑うことは可能だが、疑う動機がそれ以上ないような次元の起源、底

1:リンゴが目の前に存在すると私は確信している。リンゴの匂い、手触り、触感等々の知覚によって確かめ、その存在、実在を信憑している。

2:もしかしたらこれは「夢」なのではないか、こうした確信、「思われ」は悪魔がそのように欺いているのではないか、と「疑う」ことはできる。つまり、論理的には、こうした信憑が生じていたとしても、絶対にリンゴが実在するという証拠にはならない。デカルト的な懐疑を行えば、論理的には疑うことができる。

3:フッサールの現象学は、このようなリンゴの客観的な実在を、言い換えれば「絶対的真理」を明らかにすることを目的としていない。

4:フッサールの現象学は、自然的態度の中で、つまり通常の人間の生活の中で、「これは本当に実在している」と意識的・無意識的に確信している「条件」や「構造」を明らかにすることである。こうした構造を突き詰めていくと、これ以上もう突き詰められないというような「起源」に突き当たる。

5:この起源、底が「純粋現象」と呼ばれる。「私には~と思われる」という現象は「絶対に疑いえない(不可疑性)」ものである。

論理的には疑うことは可能だが、疑う動機がそれ以上ないような次元の起源、底である。たとえば目の前に有り有りとしたリンゴが存在するというのは、自然的態度において、通常疑われることはない。もしかしたら幻覚かもしれない・・と論理的に疑うことはできるが、このように疑い出すと、底が壊れ、なにものも確実性をもって存在することができなくなる。

斉藤慶典さんによれば、純粋現象とは「まったくの不確実なものでありながら、そこから以外には世界は始まりようがないという意味で普遍的なもの」である。

竹田青嗣さんによれば、”生き生きとした現在”という海に浮かぶ人間の生の小舟の底板のようなものである。

ただし、そうした確信を疑ったり否定するのではなく、一旦保留、棚上げ、停止、スイッチを切る作業が「現象学的還元やエポケー」であり、保留した上でそうした確信(自然的態度)がどのように構成されていくのかを見ていくという作業が現象学では重要になる。自分の意識とは独立に、リンゴや他者が客観的に実在するという確信(思い込み、ドクサ)を一旦保留して考えていく。

このように還元されたものが「超越論的主観(純粋意識)」と呼ばれている。竹田さんによれば、この純粋意識とは玉ねぎの芽、といっても物理的な芽というより、新しい組織を作り出していく芽の「はたらき(機能)」それ自体を指しているという。つまり、主観にとっての世界の中の事物の存在の確信を作り出していく「はたらき」のことである。それが「時間」の機能や「身体」の機能、「自我」の機能として分析されていく。

「『私には~と思われる』は、なるほど『~思われ』た当のものの存在=真理定立からは独立であるから(つまり、定立が犯すかもしれない誤りとは無縁であるから)、ひとたびそのように思われたのであればその『疑いえなさ』は当の『思われ』の内部では絶対的である。しかし、この『思われ』自体にはそれ以上の根拠はないのであるから、デカルトにならっていえば、この『思われ』を可能にしている『思うこと』の文法そのものを破壊してしまう『悪しき霊』を想定することはあくまで可能なのである。『私には一足す一は二に思われる』とき、『一たす一は二』が誤っている可能性が問題なのではなくて(これは真理定立が謝っているケースである)、そのように『思われる』こと自体が、実は『思われ』とは似ても似つかないまったくの別物である可能性がなお想定できるのである。このときそこにいったい何が出現しているかは、もはやいかなる『確実性』をもっても語ることはできない。私自身は何か特定の『思われ』の中にしか居ないのだし、そもそもこの『思われ』の文法が破壊されていることの(欺かれていることの)想定自体もまた、『<そのような想定が可能である>と思われる』こと以外ではありえないのだから、『思われること』の確実性(それはその内部にあるかぎり『絶対に疑いえない』と言ってもよかったのだが )が破壊されれば、もはや何ものも確実性をもって存在することはできないのである。『存在することは出来ない』というこの主張すら、そうなのである(以下同様)。かくして、現象学が依拠する(そして私たちの世界のすべてが依拠する)『単なる思想』としての『思われ』(純粋現象)は、もはやそれ以上に遡ることの出来ない最終的な地盤であるがままで、まったくの不確実性と両立していることになる。別の言い方をすれば、それはまったくの不確実なものでありながら、そこから以外には世界は始まりようがないという意味で(世界のすべてはそこから始まっているという意味で)『普遍的』なのである。」

「フッサール起源の現象学」95-96P

「さて、竹内はフッサールの『絶対的明証性』という概念を、『いつも一切の真理を構成するもの』、と受け取っているが、これなどもよく出回っているまがいの現象学理解である。フッサールの<絶対的>明証性とはどういう概念だっただろうか。さしあたって言えば、ある事象の現実性が<意識>にとって疑いえなくなるような最終的根拠のことだ。たとえばつぎのような例をみよう。<私>は昨日誰かと、『今日の六時、新宿駅西口で』という待ち合わせの約束をしたと思っていたが、ちょっと記憶があいまいなので約束した時の記憶を想い起こしてみる。すると六という数字がはっきり浮かんできたのでまず間違いないと思う(記憶の反復可能性)。このとき、六時とともに五時とか、七時という言葉が入りまじって浮かんできたら、<私>は『六時』に約束したことの確実性を”疑う”だろう。そういう場合、自分の記憶が少し怪しいのでもう一度思い返してみるだろう。すると『六日(今日の日付)の六時に』と同じ六並びで約束したのだったという記憶がはっきり生じ、何度も思い直してみても、この明瞭さが反復されたとしよう。さて、このようなとき、<私>はもはや『六時の約束』の確実性を”疑えなく”なる。たとえばあえて疑おうと意志しようとしても、<私>にはこれを疑う動機がなくなってしまうのである。論理的には、いくら明瞭な記憶があってもそれだけではその記憶が絶対に正しいことの根拠とはなりえない、と言うことができる。しかし、生活世界においては、誰であっても、いま見たような心の状態を持てば六時という約束が正しいことをそれ以上『疑えなく』なる。たしかに六時だったという確信がいやでもやってくる。だから『明証性』とは、<私>がさまざまなものごとを『正しい』とか『ほんとうだ』とか思うことの、絶対的で『必然的な』根拠である。そういうことをフッサールは言っているにすぎない。そしてこういう『明証性』の状態をどのように記述できるかを試みているにすぎない。このような『絶対的明証性』の概念が『絶対的真理』を構成するようなものではまったくないことは明らかだろう。この概念が意味するのは、『明証性』とは、人間がありありとした生の『経験』の中で、ものごとにたいして『これはそうだ』とか『これは本当だ』という確信的な心持ちを持つことの”条件”である。また、人間がさまざまなものごとに対して、このように疑問を持ったり、確信を得たりすることこそ、人間の生を”現実的”なものとして与えているゆえんなのである。だから、『明証性』とは、”生き生きとした現在”という海に浮かぶ人間の生の小舟の底板のようなものなのだ。もしこれが破れれば、いろんなものに関心をむけ、それを疑い、確かめつつ生きている人間の心は沈んでしまう。人間にとっての”現実性”というものが沈んでしまうのだ。」

「現象学入門」158P

「明証性とは、まずひとことで言うと、世界の諸事象に対する人間の自然な信憑(=確信)の、一番底を支える条件を意味する。つまり、それは信憑の根拠であって、一般に誤解されているように、事物の存在(実在)の確証ではない。たとえばひとつのリンゴが実在することの確証を与えるものではなく、それが実在するとひとが自然に信憑することの条件、なのである。いま<私>が自分の目の前にひとつのリンゴがあると思う。ところでデカルトによれば、それ(リンゴの像)がどれほどありありとしたものであっても、人間の理性は、ひょっとするとこの像は『夢』かも知れないと考える(疑う)権利を持っている。つまり、どれほど明証的(明晰判明)な意識としてひとつのリンゴをとらえていても、論理的には、このリンゴの像はリンゴの実在の証拠とはならない。ところがフッサールはこう考えた。たしかにデカルトが言うように、一個のありありとしたリンゴの像も、論理的にはそのリンゴの実在の証拠とはなりえない(『夢』かもしれない)。しかし現実的には、人間はそのようなありありとしたリンゴの像から、そのリンゴの実在を確信している。その理由はいったい何だろうか。その理由は<主観>の内側にこの確信を生じさせるなにかがあるからだと考えるほかはない。こうして現象学は、人間の明証性の根拠を、<意識>の内的な構造(妥当の構造)に求めることになる。」

「現象学入門」214P

現象と身体と時間の関係性

(1)目の前にリンゴが実在すると確信するためには、「知覚」が重要になる。

(2)「知覚」を成立させるためには、感覚的内容や志向的内容、志向的対象、またそれらの関係としての統握作用など、さまざまな過程が必要になる。

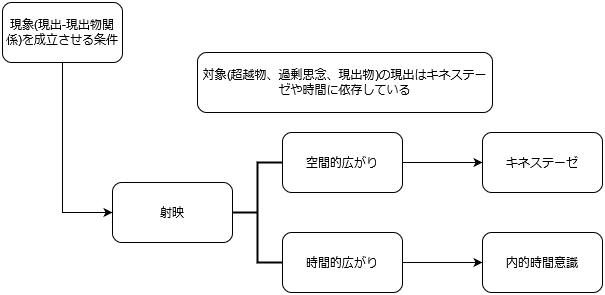

(3)さらに、そもそも感覚的内容が与えられるためには、「時間」や「身体」が必要になってくる。つまり、現出を成立させる条件を遡っていけば、空間と時間に突き当たる。前者の問題が「キネステーゼ」として語られ、後者の問題が「内的時間意識」として語られていく。さらに両者の問題へと通じるキーワードとして、今回扱う「射影」がある。

静態・発生的構成分析

1:リンゴ(現出物)が私に現象(現出)している。つまり私にはリンゴが実在するように思われる。イタリアはきっと綺麗な街だろうと、日本で想像する場合も、そのような形で(実際に見たことがないのにも関わらず)イタリア(現出物)は私に現象(現出)している。

2:そのように確信するような条件とは、構造とはなにか。これらを明らかにする作業を「構成分析」という。

3:構成分析は「静態的分析」と「発生的分析」に分かれる。

静態的分析(satisch):・諸成分が最初から出来上がった状態において分析するもの。主に1920年まで、『イデーンⅠ』あたりまでが該当する。静態的現象学とも呼ばれる。

発生的分析(genetisch):・諸成分が出来上がってくる過程を分析するもの。1920年以降、『受動的総合の分析』や『内的時間意識の現象学』などが該当する。発生的現象学とも呼ばれる。

例えば『論理学研究』(1901/1902)において、フッサールは「志向性」の分析を行った。

第一回で扱った「志向性」、第二回で扱った「統握」などは「静態的分析」である。たとえば統握は「何かを何かとして解釈する作用のこと」であり、初期の図式では死んだ素材である「感覚的内容」を「統握」によって生気づけ、活性化させ、意味付与するという図式だった。

こうした死んだ素材としての「感覚的内容」が修正されていく過程、つまり静態的分析から発生的分析にかけて、ただ統握を待ちうけるのではなく、ある程度方向性をもっていたり、「機能(はたらき)」をもってることが分析されていく。また、内的時間意識の次元ではこのような統握図式や志向性が適用不可能であるという点も重要になっていく。

「しかしこれらの分析が、すでに『本質』として与えられた『対象』がそのようなものとして構成された(いわば、出来上がった)相のもとで、その構成分析を析出するという仕方でなされるものであるのに対して──これを彼は『静態的(satisch)』な分析、ないし『静態的現象学』と名付ける──、彼の関心はさらに、そのような『本質』としての『対象』がそのようなものとして構成されてくるいわば現場に降り立つことへと向かうようになる。具体的にはそれは、『現象すること』の基本的性格をなす『絶えざる時間的流動』の中で、そのような『本質』としての『対象』がどのようにして構成されてくるのかを問う『発生的(genetisch)』な分析、ないし『発生的現象学』という構成のもとで追求されるようになる。『本質』として『何ものか』が現象へといたるにあたっては、その顕在的相に先立つ潜在性の次元が、あるいは能動的ならびに受動的な発生の層がすでに機能しているのであり、現象はいわば『歴史』を、より正確には『前(先)史』をもつのである(ここであらためて、フッサールが『考古学』という名称に特有の愛着を示していたことを想いだしていただきたい)。この発生的現象学においても、分析は当然ノエマとノエシスの両面にわたって進められるべきなのだが、問題がこの自演にいたると、もはや現象のノエマ的側面とノエシス的側面は、かつての静態的現象学におけるほど明瞭には分離できなくなっている点にも注意スべきであろう。」

「フッサール起源の現象学」116P

「一九二〇年代のフッサールは、ノエマ的意味や時間・空間の構成や自我の構成を、さらに『発生』という観点から分析するようになる。これらの成分は、最初からできあがっているのではなく、ある過程を経て生じてくるものである。この過程を分析するのが、『発生的現象学』である。これらと対比的に、諸成分ができあがった状態において分析するのが『静態的現象学』──もっとも、これは発生的現象学が登場して以後、はじめて有効になる規定である──であるが、フッサールの分析の重点は発生的現象学へと移行していく。」

「これが現象学だ」182P

「この意味で『時間』は、語の普通の意味で『現象するもの』ではない。それはちょうど、かつて『イデーン』期のフッサールが、『純粋自我』に関して『一種独特な超越としての<内在における超越>』と呼んだのと同じような困難をともなった問題事象なのである。ここで『純粋自我』を引き合いに出したのは、たまたまのことではない。世界に現象する多様なるものが、その多様さにもかかわらず<ひとつの流れ>としてのある統一をいつもすでに有していることが、フッサールをして『純粋自我』という考え方へと向かわせた次第を私たちはすでに見たが、この同じ事態を彼はまさしく『時間』として捉え直し、『イデーンⅠ』では保留し・棚上げにせざるをえなかった『純粋自我』の解明を,『時間』の解明として行ったのである。」

「フッサール起源の現象学」

「対象が意識から超越していることこそ最大の謎である」とはどういうことか

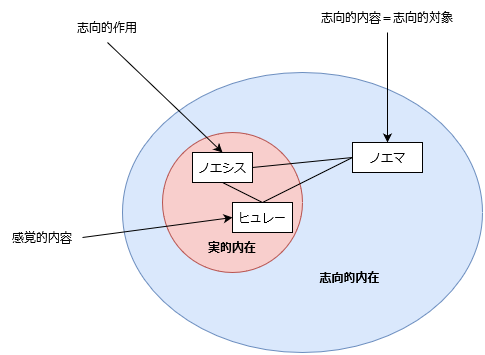

なぜわれわれには実的には「感覚的内容」しか与えられていないのに、主題的に意識し、見ているのは「感覚的内容(現出)」ではなく「志向的対象(現出物、客観)」なのか。

言い換えれば、なぜ「対象が意識から超越している(フッサールは『最大の謎』と名付けている)」のかという問題になる。もちろん意識の外になにかあるかどうかはわからないので、対象の意識の内にある。実的(感覚的内容)を越えているという意味での「超越」であり、しかし意識の内にあるという意味では「内在」なので、志向的内在あるいは内在的超越と言ったりする。

静態的現象学では、超越しているということは確認できても、どのような過程を経て超越しているかという、発生的分析まで行われていない。

ノエシス-ノエマ構造が扱われるようになったり、現象学的還元が行われるようになった『イデーンⅠ』でも同様である。

こうした発生的分析を行うためには、「時間の分析」が必要になる。

フッサールは『イデーンⅠ』では、時間の問題は保留し、棚上げにしている。時間の問題が特に分析されるようになったのは1928年の『内的時間意識の現象学』である。さらにキネステーゼや射影など、さまざまな分析が必要になってくる。

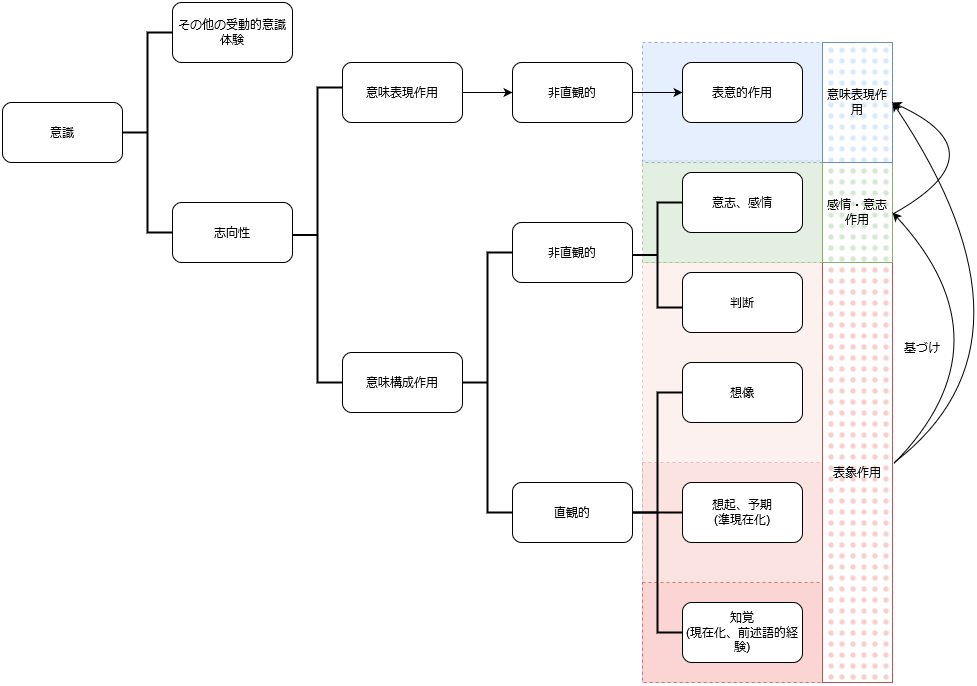

現象学の全体のマップを図にするとこのようなイメージになる。私の記事でいうと、第一回は志向性、第二回は知覚、第三回は現象というように、徐々に起源のほうへと移行していく。最終的にはもうこれ以上遡れないというような「原印象」という時間、いわば「先時間」へと遡っていくことになる。

前回のノエシス-ノエマ構造による実的なものと志向的なものも振り返っておく。

すべては意識の内側に在るという意味で、青い円(意識)という場で現象は生じている。そして、赤い円しか与えられていないのにも関わらず、我々はそれを越えたものを見ている。

「上でみたようにフッサールは、『論理学研究」おいて「志向作用」の分析を行ったが、その数年後、「対象が意識から超越していること」こそ最大の「謎」だと述べるに至る。そして、いかにして超越的な対象が意識されるのか、また、いかにして意識にとって対象の超越が存立しているのかを見ることこそ根本問題であり、その解明のために、対象の措定をやめて反省を行う「現象学的還元」という操作が必要であると考える。」

小熊正久 「フッサール現象学における表象媒体の研究-知覚・想像・画像表象に関して」301P

「さてフッサールによれば、反省によって、意識に内在すると認められるのは、「感性的与件」と「意味的統握」であるが、その感性的与件は、超越的知覚においては、超越的なものの「射映Abschattung」としてはたらくのである。では、知覚における「媒体」としての「射映」はどのようにはたらき、超越的なものを呈示するにいたるのであろうか。この解明こそ、「超越の謎」の解明ということになろう。」

小熊正久 「フッサール現象学における表象媒体の研究-知覚・想像・画像表象に関して」301-302P

現出と現出物

現出とはなにか、意味

現出(Erscheinung):・感覚的内容であるとともに、対象の側面(アスペクト)であるという二重性をもつもの。後に「射影」とも言い換えられるようになる。現出物が名詞的に扱われるのに対し、現出は動詞的に主に用いられる。例えばサイコロの1面や、バラの「赤(色の感覚契機)」など。

現出物とはなにか、意味

現出物(das Erscheinende):・現出する対象(≒志向的対象)を意味する。現出者とも呼ばれる。(特定の面ではない、いわばすべての面を含めた)サイコロや、机など、対象化された物。超越物。過剰思念。

たとえばバラを見て、「赤」という感覚的内容が我々に与えられる。

これを言い換えれば、「赤」が私に対して「現出」しているということになる。

他にも、丸い石を触ったとき、「スベスベ」していると感じた場合、「スベスベ」が私に対して「現出」していることになる。我々は「赤」や「スベスベ」を体験している。しかし自然的態度においてはそのような現出は主題的に意識されず、「丸い石(現出物)」を触ったという経験や、「赤いバラ(現出物)」を見たという経験のように、「対象」を主題的に見ている。

対象の側面とは、たとえばサイコロの1の面などが挙げられる。谷徹さんの説明では、「物の現れ出る面」だという。

側面はいわば、多様な面のうちの一つの面である。たとえばサイコロは1から6の面まであるが、一気に全ての面を見ることが出来ない。多くても3つだろう。そのうち実際に見られている面が、対象の側面である。とはいえ、実際に見ていない面も、不在という形で現出していることが重要になってくる。

前回の復習:感覚的内容

感覚的内容(ヒュレー):知覚作用を構成する契機、素材。(自然的態度においては)体験されていても対象化されることがなく、反省(現象学的反省)によってはじめて対象化されるもの。非志向的なもの。実的内容に属している。

たとえば丸い石の「スベスベ」や、バラの「赤」などが感覚的内容として挙げられる。もっとも、前述定的であり、言葉で表現できないようななにかである。フッサールは「白い紙という知覚体験」において、現象学的還元(要するに内的知覚)を行えば「白という感覚与件」を見出すことが可能だという。

「私たちは、平行四辺形を『感覚』しているが、それを突破して、長方形を『経験』している。つまり、私達は、平行四辺形の感覚・体験を突破して、その向こうに長方形を『知覚』している。あるいは、平行四辺形を『体験』しているが、それを突破して、長方形を『経験』している。あるいは、こう言ってもよいだろう。私たちは『現出』の感覚・体験を突破して、その向こうに『現出者』を知覚・経験しているのである。」

谷徹「これが現象学だ」56P

「現象学は、諸現出と現出者の関係を基礎においた学問なのである。ここにおいて、『現象学』という言葉の──先にそれの歴史的な由来について述べたが、それといわば対をなす──哲学的な意味が明らかになったと思う。現象学は、たとえば、実体(本体)と現象(仮象)といった意味での現象──これは、外部に実存する対象とその表象という図式のバリエーションにすぎない──を扱う学問ではない。このような理解は、還元以前のものである。還元を遂行するフッサール現象学は、あくまでも、諸現出と現出者との関係から成り立つ現象を扱う学問である。さて、直接経験(マッハ的光景)を基礎に据えたフッサールは、そこに諸現出の体験を媒介にして(突破して)現出者が知覚されるという構造を見出したわけだが、この媒介・突破の働きが『志向性』である。それゆえ、直接経験は、これらの言葉を用いて『志向的体験』と言い換えられる。」

谷徹「これが現象学だ」61P

「フッサールによれば、事物の現出は、現出する事物ではなく、「現出が<意識の関連に属するものとして〉われわれに体験されるのに対し、事物は<現象界に属するものとしてわれわれに現出するのである」(XIX/1,S,359-360)が、「現出それ自身は現出せず、それらは体験される」(XIX/1,S.360)のである。従って、わたしたちが何らかのものを知覚している場合、その知覚作用を実際に構成しているのは、色彩感覚などの実的内容である。しかしながら、わたしたちが何らかの対象を見ている場合、意識を構成しているそのような感覚内容を見ているわけではなく、まさにその対象を見ているのである。従って、感覚内容は現出するものではないのである。それに対して現出している対象は、わたしの意識の中に実際に含まれているわけではない。しかしそのような対象を見ているということは、その対象は意識と何らかの関係にあるといえるであろう。あるいは実的内容が統握によって客観化されることにより、対象が現出するのであるから、実的内容とは違う意味ではあるが、その対象も意識の中にあるということもできるであろう172。フッサールはこれを志向的内容という。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,115P

「現象学が質料的な学問でありながら、形式的本質学を基礎づけられるとするならぱ、どのような可能性があるのであろう。それを明らかにすることがここでの課題である。まず考えられるのは二つの可能性である。すなわち、(1)現象学はいかなる学間も前提しないということ、そして(2)現象学は、あらゆるものが対象として現出する場、すなわち意識を主題としているということ。この二つによって現象学が学間の基礎づけを主張しえるための根拠となっていると考えられる。以下ではこの二つの根拠を考察し、現象学が最も基礎的な学問であるためには、どのような学問であるべきかを明らかにしたい。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,46P

「たえばわたしが目の前にあるカップを見ている場合を考えてみよう。それはステンレス製で表面はつるつるしているように見える。この場合、わたしは何を体験し、何が意識の「内」にあるのであろうか。フッサールによれば、色の感覚契機は、体験された、あるいは意識された内容であるのに対し、対象それ自身は、「体験されても意識されてもいない」(XIX/1,S.358)という。しかしもしも、対象それ自身が意識されても体験されてもいないのだとしたら、わたしたちはどのようにして対象を見ているというのであろうか。それに対してフッサールは「色には色彩感覚が、質的に規定された現象学的な色の契機が対応しているのであり、そしてこの契機が知覚の中で、従ってその契機自身に付属する知覚の組成要素(「対象の色彩現出」)の中で『統握』され、客観化されるのである」(ebd.)η1という。ここで重要なのは、現出(Erscheimng)、統握、客観化された対象、あるいは現出する対象の関係である。特に現出と現出する対象との相違を明確にしておかなければならない。フッサールによれば、事物の現出は、現出する事物ではなく、「現出が<意識の関連に属するものとして〉われわれに体験されるのに対し、事物は<現象界に属するものとしてわれわれに現出するのである」(XIX/1,S,359-360)が、「現出それ自身は現出せず、それらは体験される」(XIX/1,S.360)のである。従って、わたしたちが何らかのものを知覚している場合、その知覚作用を実際に構成しているのは、色彩感覚などの実的内容である。しかしながら、わたしたちが何らかの対象を見ている場合、意識を構成しているそのような感覚内容を見ているわけではなく、まさにその対象を見ているのである。従って、感覚内容は現出するものではないのである。それに対して現出している対象は、わたしの意識の中に実際に含まれているわけではない。しかしそのような対象を見ているということは、その対象は意識と何らかの関係にあるといえるであろう。あるいは実的内容が統握によって客観化されることにより、対象が現出するのであるから、実的内容とは違う意味ではあるが、その対象も意識の中にあるということもできるであろう172。フッサールはこれを志向的内容という。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,114-115P

「第二に、フッサールは作用の所与の様態と対象の所与の様態との差異を絶えず強調する。ペンのような物理的対象を取り上げるならば、それはその知覚的現出によって性格づけられる。対象を知覚するとき、現出するものと現出そのものとを区別しなければならない。なぜなら、対象はけっしてその全体性において現出せず、つねにある一定の限界づけらたパースペクティブから現出するからである(似たようなことは、対象について考える場合でも言える。)したがって、単一の現出が対象全体を捕えることはありえない。対象は、けっして単一の所与において余すところなく究明されはせず、単一の所与をつねに超越する。対象が現出の背後に何らかの仕方で隠れているという──不可知のカント的物自体のような──意味でもなく、対象が単にすべての現出の総和であるという意味でもなく、対象が様々な現出をすべて関連付ける同一性であるという意味において。」

「フッサールの現象学」20-21P

「フッサールは、現象概念についてかれが語った数少ないテクストのひとつである「五講義」において、現象という概念に否みがたい二義性が孕まれていることを指摘している。というのも、この概念は、現出(Erscheinung)を言い表わすと同時に、この現出のなかに現われる現出者(Ersheinendes)をも言い表わすからである。しかしフッサールによれば、この二義性は、表現の曖昧性にではなくむしろ事柄そのものに由来するものである。つまりこの二義性は、現出と現出者との本質的な相関性、現出がつねに何らかの現出者の現出(Ersche五nung-von)であることの反映とされるのである(H.14)。②そうであるとすれば、ハイデッガーとは異なり、フッサールにおいて現象として主題化されるものは、この〈現出者の現出〉という統一的事態であると言わねばならない。つまり、フッサールにとっては、現出と現出者とが区別されるとしても、この現出者は、それ自身を示さないものとして、それ自身を示す現出の彼岸に置かれるものではない。かれにとって現出者とは、現出のなかに現われるかぎりでの現出者なのである。つまり、現出と現出者との区別は、あくまでも現象の統一の内部に誇ける区別なのである(L11)。フッサールのいわゆる〈志向性〉という概念こそ、この現出と現出者との統一に対する名称にほかならない。というのも、志向性とは、現出者が現出を超越しているのではなく、むしろこの現出のなかに志向的に内在していること、つまり〈現出者の志向的現出〉を言い表わしているからである。そうであるとすれば、〈現出者の現出〉としての現象を可能ならしめるものは、現出者と現出とを繋ぐ〈の〉としてのこの志向性であると言わねぱならない。私は、この事態が孕む問題を明らかにしたいと思う。」

魚住洋一「フッサールにおける現象概念」,50-51P

「アグィーレも言うように、現出からみると現出は一面ではヒュレーであると共に、他面において対象のアスペクトで^2)もあり、二重性を示している。ヒュレーや作用としてそれを統94握するノエシスは実的契機として体験に属するが、ヒュレーのうちで自らを射映という仕方で現出するものはノエマに属する。志向的対象であるノエマ自身、その意味的規定において「ノエマ的な対象そのもの」と「ノエマ的規定の相における対象」という二面性を保持している。後者は前者の意味的規定であり、あるものとして規定される当の内容のことである。前者はこうした意味的内容の極、意味の担い手であって、「すべての述語を捨象した純然たるX」とも表現されている。」

鈴木康文「フッサールにおける現出と身体の問題」,95P

「現実に体験しているのは現出物の現出であって、端的に現出物それ自身を体験しているわけではない。それにもかかわらず我々はその体験に留まらず、その体験を通して、実際に与えられたもの以上のものである現出物を見ている。こうしたことをフッサールは過剰思念(Mehemeinung)とも表現しているが、この「より以上」(罵享箒)という事象へ眼差しを向け変える方法が現象学的還元なのである。自然的態度においてはこうした事象はいわば素通りしてしまい、隠されたままになっている」

鈴木康文「フッサールにおける現出と身体の問題」,94P

本来的な現出と非本来的な現出の違いとは

本来的な現出(読み):・物が知覚される際に、実際に見えている部分。

非本来的な現出(読み):・物が知覚される際に、実際に見えていない部分。

※以前の動画で説明したように、「見える」という言葉は多義的であり、視覚以外にも触るなど、さまざまな意味合いがある

たとえばサイコロを見るとき、1と5と、4の面が見えているとする。この場合、本来的な現出はこの見えている面である。

一方で、非本来的な現出は、2と3と、6の見えていない面である。

1:外的知覚においては常に、知覚されるものは全面的に与えられない。

フッサールの用語で言えば、「不十全的」に物は与えられるということになる。別の言い方をすれば、超越的、志向的に与えられる。

2:内的知覚においては常に、知覚されるものが全面的に与えられる。「十全的」に与えられるのであり、内在的、実的に与えられる。

たとえば目の前のリンゴが本物のリンゴかどうか、これらは十全的に与えられないので、いつまでも確定することがないという。目をつむったときは存在しないかもしれないし、裏側を見ているときだけ、表側がないかもしれない。

しかし、リンゴが赤いと感じた、ツルツルだと感じたという「実的内容(感覚的内容)」は、ひょっとしたらリンゴではないかもしれない、と疑う次元とは違う。もしかしたらツルツルだと感じていないのでは、と疑うことは難しい(論理的には疑えるかもしれないが)。この体験は、「超越」に対して「内在」と呼ばれる。こうした実的内容は十全的に与えられ、パースペクティブ(観点)的には与えられない。超越的なものは「可疑的」であり、内在的なものは「不可疑的」である。

「まず,「感覚内容」の存在を認める根拠ともなっている,物の「本来的な現出」と「非本来的現出」の区別についてみておこう。物が知覚される際に,実際に見えている部分が「本来的現出」と呼ばれ,物の裏側などのように「見られていない部分」が「非本来的現出」と呼ばれている。知覚される物が全面的に現れることはなく,物の知覚的現出は必ず「本来的現出」と「非本来的現出」の部分に分けられる。こうした現れ方の差異があることによってはじめて諸現出は「同じ物」の現出とみなされるわけであるから,「非本来的現出」も物の現出全体や「同一性の意識」にとって不可欠である。だが,「本来的現出」と「非本来的現出」の違いを成立させているのが,前者に対応し後者に対応していない「感覚内容」であると考えられているのである。」

小熊正久「知覚における同一性と差異 : フッサール『物と空間 講義 1907』を手がかりとして 」,5P

「外的知覚には必然的に、本来的に知覚されているもの(例えば物の正面)と非本来的に知覚されているもの(例えば物の背面)の区別がつきまとう。正面だけしか持っていない対象など、考えられない。「本来的現出は、分離されうるものではない。それはその本質によって、統握構成分のプラスによる補完を要求する」(S.51)。しかし非本来的現出は、「想像(ファンタジー)」の産物ではない。なぜなら物体的なものは、想像の中でさえ、一面的にしか現出しないからである。想像上の背面がさらに想像によって非本来的現出にもたらされるとするなら、無限遡行は避けがたい(S.55・56)。むしろ一面性ないし非十全性は、外的知覚の本質なのである。「外的知覚は空間的事物の知覚であり、そのようなものとして、一面的でしかありえない」(S.52)。」

中敬夫「一にして不可分の空間 (の) 経験: スピノザ・フッサール・ビラン」,55P

規定性と未規定性

本来性と非本来性の区別には、さらに「規定性と未規定性」の区別が加わるという。

たとえば眼の前のサイコロの1の面が本来的な現出をしていたとしても、暗がりの中ではよく見えない、つまり未規定的に現出する部分が出るという。ただし、完全な未規定性ではなく。「ある範囲内で予測の働く未規定性」だという。

たとえば手の指が四本明るいところで見え、残りの1本がすこし影に隠れてあまりよく見えないというケースを考えてみる。しかし、四本の指の隣にある、指のような形をしている黒いものは、指だろう、と予測の働く範囲だと言える。サイコロの見えていない面、非本来的な現出も、同様に完全な未規定性ではないといえる。たしかに1,3,5と見えたら、裏面は2,4,6だろうと予測が働く。はじめてサイコロを見る場合でも、同じような絵柄が描かれている面だろう、と予測が働くのではないだろうか。

「本来性と非本来性の区別には、さらに「規定性と未規定性の区別」(S.58)が加わる。例えば物の正面は本来的に現出してはいても、暗がりの中では多少とも未規定的に現出する。背面はさらにいっそう未規定的だが、それでもそれは「完全な未規定性」ではなく、「或る確として限界づけられた一般的圏域の内部での規定可能性」に属する「未規定性」(S.59)、つまり或る範囲内で予測の働く未規定性なのである。そして動態論的に見るならば、外的知覚の時間的過程とは、未規定性をより詳細に規定してゆく過程だとも言える。」

中敬夫「一にして不可分の空間 (の) 経験: スピノザ・フッサール・ビラン」,55P

目的論

目的論:・一般に、何かの目的のためにある、という見地から物事を考える立場のこと。

前回「理性の意志」として扱ったものと重なってくる。

1:外的知覚は、ある「方向」をもった「過程」であるとフッサールは考えている。

2:外的知覚は、事実的には無限に「もうこれで終わりだ」というように確定することはない。つまり、「十全的知覚」へと至ることは原理的にありえない。つまり、「不十全的明証性」においてしか知覚されることはない。いわばどこまでいっても「近似」でしかない。

3:超越的に構成された対象が、十全的に与えられるというのは「理念」にとどまっている。フッサールはこうした対象の自己所与性を「カント的意味における理念」と表現している。カントは人間の理性では物自体に到達することができないと考えている。

ただし、フッサールはカントの物自体のような、多様な現出の背後に「隠されたもの」として考えているわけではない。また、対象は現出の単なる「総和」でもない。あくまでも、感覚的内容を通して構成され、未規定なものがなく、完全に規定された「現出者の現出」が理念的だと考えている。

4:意識は自己所与の明証性を目指すと考えられている。

同一性の意識(Identitatsbewußtsein):・多様な現出を同じひとつの対象として意識させる意識のこと。

「同一性」を目指し、目的としている。別の言い方をすれば、未規定なものを完全に規定されているものへと完成させることを、目的としている。どうやら、そういうふうになっているというわけである。

ただし、同じだと思っていたが、後になって違っていたということもありうる。つまり、「錯誤」の可能性があるが、しかし「同じものだと思っている」ことは事実であり、同じものとして「現象」していることも事実であり、それが知覚の特徴である(極論、錯誤であっても知覚の分析には問題ないと解釈する人もいる)。

「「より詳細な規定」が起こるのは、或る射映から別の射映に移行する際に諸現出間に合致の関係が生じ、未規定的なものが規定されたものへと移行する場合である。もちろん諸現出聞に不一致が露見し、「抗争意識」(S.96)が生ずる可能性もある。しかし抗争は合致を前提しているものであり、対象の統一性が破棄されるほどの矛盾が生じることはありえない(S.97)。いずれにせよ外的知覚の連続的過程は、端緒から或る「方向」を持った諸志向の過程なのである。「諸志向は正常な知覚においては予期志向(Erwartungsintentionen)である。(現出系列は或る目的論(einegewisseTeleologie)によってくまなく支配されている)」(S.103)。」

中敬夫「一にして不可分の空間 (の) 経験: スピノザ・フッサール・ビラン」,55P

「しかし、問題はわれわれの存在の有限性にある(vgL皿.387)。つまり現出の連関は、事実的には、無限の全体性においてではなくただ過程としてのみ存在する。したがって、思念された対象の自己所与性という極限理念は、この過程の〈テロス〉としてのみ理解することができるのである。フッサールは次のように述べている。「明証性(=十全的明証性)とは、意識生の全体に関わる普遍的な志向性のありかたである。この明証性によって意識生は〈理性〉を狙うだけでなく、たえずそれへと向かっていく傾性をもつという普遍的な目的論的構造を有するのである」働知覚の〈志向一充実〉の過程とは、テロスとしての理念へ向かう〈目的論的〉過程なのである。問題は、この人間の生のもつ「根源的な目的論的=傾性的構造」(IX.299)の可能性の制約を無限のテロスからではなく、有限の過程そのもののなかから摘出することにある。アグィレは次のように書いている。「世界を経験する生のもつ目的論は、有限性の意識の表現である。つまりそれは、知覚の体制を特徴づける有限性の表現なのである」

魚住洋一「フッサールにおける現象概念」,55P

「フッサールは,こうした事例について,そこでは「同一性の意識ldentitätsbewußtsein」がはたらき,それは,「それらの対象を同じーつの対象として意識させるが」,「それらの知覚を同一視して同じ知覚として評価するのではない」と言う。もちろん,この「同一性の意識」は,対象が「同じ物」であることを絶対的に保証するわけではない。たとえば,或る机を見てから自分の背後を眺め,再び以前の場所を見て,そこにあるのは先ほどの机であると判断したとしても,のちにそれらは実は違う机であることが判明したということもありうる。こうした誤りを避けるために中断することなく見続けるということも考えられるが,錯誤の可能性はつねに残る。けれども,そうした可能性があるとしても,われわれが変化する知覚のなかで或る対象を「同じ物」と認めることは確かであり,少なくとも日常において同一物を認める手段は知覚である。フッサールはこの「同じ物と認めること」を「同一性の意識」というのである。」

小熊正久「知覚における同一性と差異 : フッサール『物と空間 講義 1907』を手がかりとして 」,5P

「フッサールはこの自己能与の明証性を「普遍的意識連関における機能(Funkhon)」(W皿、S.168)であるという。それゆえにこの自己能与へと向かう意識の働きは、個別的な意識のみならず、全意識連関を貫いているのである。ここでr機能」という語に注目しておかねばならない。この言葉はすでに『イデーンI』において用いられており、そこでは機能をいいかえて「意識対象性の構成」(㎜/1,S.196)としている。それをさらにいいかえて、「諸々のノエシスが素材的なものを生気づけながら、また互いに組み合わされて多様かつ統一的な連続と総合とになりながら、あるものについての意識を成立させて、その結果、その対象性の客観的統一がそこに調和的にはっきりと表され、かつ理性的に規定されるようになる」(ebd.)ということを意味しているという。ここではノエシスや素材といったことはおいておくとして、多様かつ統一ということに注意しなければならない。先にも述べたが、同一の事物に関して様々な現出が意識に与えられる。その際、感覚的な素材はその都度変化しており、多様である。しかしながらそのような多様性を通して同一の対象についての認識が成立するのである。このような観点から意識を研究することが機能的問題であるといわれる。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,70P

視覚的ファントムと真のファントム

視覚的ファントム:・見られた対象の可視的部分のこと。そのつどの側面のこと。たとえばサイコロの1の側面だけ、1と3と5の側面だけ、など。

本来的な現出におけるアスペクト(側面)とほぼ同義。

また、これらの側面は常に同じように与えられるのではなく、そのつど異なる仕方で与えられる。たとえば陰影や角度だけではなく、どのように感覚するかも変わってくる(現出にはアスペクトと、感覚的内容という二重性がある点が重要)。

現出相(Apparenz):・多様な現出の連続の中で与えられた諸々の側面の統一体。視覚的ファントムはこの現出相を通じて、現出する。

たとえばサイコロの周りをぐるりと回って見ていけば、同じサイコロの多様な側面が我々に連続的に与えられる。1の面、3の面、5の面、と異なる視覚的ファントムが与えられていき、やがてすべての面を含めた統一体としての「THE・サイコロ」が超越的に我々に与えられる。

最適現出相:・最適に与えられる現出相

現出相には、そのつど、明暗や遠近などが一定の「周囲状況」の内にある。この周囲状況の中でも、特に最適に与えられる現出相が「最適現出相」と呼ばれる。

たとえばサイコロは暗すぎず、遠すぎないほうがよく見えるだろう。お酒を呑んでいないほうが、よく見える。

真のファントム:・最適ではない現出相から、最適現出相へと移行が可能という前提のもとで、やがて対象そのもの、完全に規定された「(これ以上最適なものがない)最適現出相」が得られた場合の対象のこと。

こうした対象は理念的であるが、我々はこの対象そのものを志向するという意味で、目的論的に考えられている。このような理念は「漸近化の理念」と呼ばれる。つまり、少しずつ完全な規定へと、近づいていくという理念だが、しかしその過程は無限だということ。

サイコロをぐるりと回してみて、それも最善の状況で捉えることで、今現在見えていない側面も含めて、サイコロそのものを統一体として捉えるようなイメージ。

「現象学的には,視覚経験は「視る働き」と「視られた対象」との相関関係から成り立っている.分析は,この「視られた対象」を手引きとして進められる.まず,この「視られた対象」の可視的部分(dasSichtbare)は視覚的ファントムと呼ばれる.この視覚的ファントムはそのつどの「側面」(Seite)を与える.例えばサイコロであれば,そのつど与えられるのは,1の側面であり,3の側面であり・・・・という具合である.しかも,この側面は,それそれ常に同じ仕方で与えられるのではなく,そのつどの「アスペクト」において与えられる.このそのつどの諸々のアスペクトを通じて,私は対象の全側面を頂次眺め通して行く(durchlaufen閲歴する)ことができる.」

谷徹「キネステーゼ意識と相互主観性」,89-90P

「以上のような閲歴による諸々のアスペクトの連続性の中で与えられた諸々の側面の連続体ないし統一体が「現出相」(Apparenz)と呼ばれる.視覚的ファントムは全体として,この現出相を通じて現出するのである.さて,この現出相はそのつど一定の周囲状況(明るさ,暗さ,近さ,遠さ等々)の内にある.この多様な周囲状況の中でも特に最適な周囲状況の中で与えられる現出相が「最適現出相」と呼ばれる.そして,そのつどの(最適でない)現出相から最適現出相への移行可能性という理念を通じて,そのつどの現出相において,それと区別された「真のファントム」という理念が構成される.この真のファントムあるいは一般的には対象そのものはあくまでも理念であるが,それにも拘らす,我々の経験はこの対象そのものを志向するという意味で,目的論的に進行するのである.」

谷徹「キネステーゼ意識と相互主観性」,90P

「知覚とは、フッサールが〈真理確証(Bewahrheitung)〉とも呼ぶ〈志向一充実〉の過程なのである。しかし地平の解明とは、同時に新たな地平の企投でもある。というのも或る地平の脱パースペクテ:イブ化は、他の地平のもとへの再パースペクティブ化によってしか遂行されないからである。問題は、この地平の〈開在性(Offenheit)〉関わる。地平はつねに開かれている。そうであるとすれば、知覚に夢ける〈志向一充実〉の過程とはけっして一回的に完了するものではなく、無限に開かれた過程である。翻って言えぱ、この〈志向一充実〉の無限の過程のなかで、思念された対象の自己所一与性つまり”adaequatioreietintellectus”としてのその〈十全的明証性(adaquateEvidenz)〉は、この過程の極限Ilk定位される理念と化する。フッサールが、対象の自己所与性を「カント的意味における理念」(x.250)或いは「漸近化の理念(Appoximationsidee)」(皿.52)と呼称したのは、この意味においてである。しかしラングが指摘したように、この理念は、カントの物自体のような「そのパースペクティブ的現出の背後に隠されたものでは左く、完全に規定されたと考えられたこのパースペクティブ的現出そのもの」なのである。(つまリパースペクティブ的現出は、その連関の無限の全体を考えるかぎりにおいて、思念された対象の自己所与性つまり〈現出者の現出〉の統一を実現する絶対的次元なのである。フッサールは現象の志向性を主題化することによって、個々の現象をでなく、その指示連関の全体を絶対的左現象の次元として開示するのである」

魚住洋一「フッサールにおける現象概念」55P

呈示とはなにか、意味

呈示:・一般的に、「差し出して見せること」を意味する。例えば「田中さんが学生証を呈示した」というような言い方をする。

フッサールで重要なのは、何が何を呈示するのか、どのような形式で呈示するのかという点である。

直接的な場合は「根源的呈示」と呼ばれ、間接的な場合は「間接的呈示」と呼ばれる。

【予備知識】一般的に、呈示は提示とほとんど同じ意味だが、提示の場合は特に「相手にわからせること」を含意する。

たとえば「証拠を呈示する」とは言わず、「証拠を提示する」という言い方をする(具体的なものではなく、抽象的なデータや根拠に用いることが多い)。呈示の場合は、単に差し出して相手に見せるという言い方をする(パスポートの呈示など、短い間のイメージ、また具体的な物のイメージ)。

間接的呈示と根源的呈示の違いとはなにか

根源的呈示(Präsentation):・眼前に現前するものの知覚のこと。目に見える直接的な知覚。「現前化」とも表現される場合がある。

例:サイコロの1の面を見ているときは、1の面のみが現前している。それ以外の面は感覚的内容としては与えられていない。したがって、根源的に呈示されていない。

間接的呈示(Appräsentation):・眼前に現存するものの知覚の中に含まれてていて、それとともに現存するものの予測のこと。「付帯現前化」とも表現されることがある。根源的呈示に基づく想像的呈示と説明されることがある。

例:サイコロの1の面を見ているとき、それに伴って今現在見えていない2から6の面も我々は予測している。煙を見たときに火があると解釈する場合など。

ここで重要なのは、外的知覚は基本的に「間接的呈示」であるという点である。

想像的呈示(Vergegenwärtigung):・眼前にないものの想像ないし想起のこと

全く根源的呈示に基づかないような空想というものがある場合、あるいは現存しているかどうかということが保留されている場合は純粋な想像的呈示になるのだろう。例えばペガサスを想像する場合、ペガサスが実在的存在(例:眼の前のリンゴ)であったり、理念的存在(例:数字の1)とは考えられておらず、あくまでも中立的存在として考えられている。サイコロの場合は、サイコロの裏面があくまでも実在的存在として予測されているのであり、ペガサスのように想像されているわけではない(ペガサスのように自由に規定できるようなものではない)。予測と想像のニュアンスの違いに注意したほうがいいのかもしれない。

外的知覚における非本来的な現出は「想像(ファンタジー)」の産物ではないという。なぜなら、想像の中でさえ、対象は一面的(非本来的)にしか現出しないからである。もし非本来的な現出が想像の産出なら、無限遡行に陥ってしまう。それゆえに、想像作用と知覚作用は区別され、また知覚作用の非本来性は外的知覚の本質であるとみなされている。

「訳者の船橋弘によれば,根源的呈示とは「眼前に現前するものの知覚のこと」(フッサール:船橋訳,前掲書,p.297.)である.これに対し,想像的呈示は「眼前にないものの想像ないし想起のこと」(同上書,同頁)である.前者は「現前化」とも訳出される.また,間接的呈示は本文中において説明する.間接的呈示は「付帯現前化」とも訳出される.以下を参照されたい(木田元ほか編(1994)現象学事典−「現前化/付帯現前化」の項−,弘文堂:東京,p.138.またはフッサール:船橋訳,前掲書,pp.296-320.).」

石垣健二「身体教育によって育成する間身体性: 道徳性の礎として」,53P

「船橋弘によれば,間接的呈示とは「『根源的呈示』にもとづく『想像的呈示』である.すなわち『間接的呈示』とは,眼前に現存するもの−家の前面−の知覚の中に当然含まれていて,それとともに現存するもの−家の裏面−の予測のことである.この予測は単なる予測ではなく,知覚にもとづき,知覚と融合している」22.すなわち,私がある家を見るとき,私に与えられるのは,私が立つ「ここ」から見える家の前面でしかない(根源的呈示).しかし,家を知覚するということは,それをその家の前面としてのみ捉えるということではない.私は私に与えられた家の前面から,付随的に家の裏面をも予測しており(間接的呈示),その結果として,奥行きのあるものとして家を知覚しているのである.フッサールは,これと同様なことが,他者を経験する場合にも起こっていると考えるわけである.フッサールは次のように述べている.

われわれの知覚の領域の中に,ひとりの他の人がはいってくる,と仮定しよう.このことは第一次領域へ還元していえば,わたしの第一次自然の知覚領域の中に,一つの物体が現れることを意味する.・・・(中略)・・・この第一次自然および世界のうちにおいては,わたしの身体が,身体〔機能する器官〕として根源的に構成され,かつ構成されうる唯一の物体であるから,そこにあるその物体が物体であるにもかかわらず,身体として把握されるためには,私の身...体の統覚がその物体の中へ............移し入れられる.......のでなければならない.・・・(中略)・・・次のことは,はじめから明白である.それは,そこにあるその物体と私の身体とを,私の第一次領域の内部において結びつける両者の類似性のみが,そこにあるその物体を類比によって......他の身体として把握することに対する動機づけの基礎を提供することができる,ということである。

すなわち,フッサールは,「私はそれらの各身体にそれぞれ一個の自我主観を感情移入する」ことで,他者の主観性へとたどり着くと考えるのである.それは,先述の家の知覚と基本的に同様である.他者は,はじめ自己に与えられたひとつの物体としてしかありえない(根源的呈示).しかし,その物体は,自己の固有領域における物体つまり自己の身体と類似している.翻ってこの自己の身体は,自己の固有領域においてすでに自分にとって単なる物体ではなく,まさに自己が生きている身体として,さらには自己の主観性を内にもつ身体として構成されている.そうであれば,自己の身体と類似するその物体にも自己の固有領域と同等なものを移入して捉えられる.かくしてその物体にも自己ではない他の主観性がもたれているはずだというわけである(間接的呈示)」

石垣健二「身体教育によって育成する間身体性: 道徳性の礎として」,32P

「日常的現実はあくまで,直接的な関係の中で確認される現実だが,シュッツはそうした直接的関係にない認識の経路として,人間の記号や象徴による認識作用を検討している。その中で,シュッツはフッサールの「間接呈示」(appresentation)という概念に到達している。間接呈示とは,簡単にいえば「それ自体とは別の何ものかを指示している」関係である。煙と火という馴染みの例でいえば,「煙」を見たときに,それがそこには見えていない「火」があると解釈される時,そこには間接呈示がある。これは目に見える直接的な知覚である根源呈示(presenta-tion)と対になった形式である。さて,シュッツはこの間接呈示という関係にはすべて,「超越」という過程が含まれるという。なぜなら,煙から,見えていない火を解釈するとき,あるいは,そこに立体があるとすれば,いま見えている面から,見えていない裏面を予想し,解釈するときには何らかの思考の飛躍,つまり超越がなければならない。私が「ここ」として知覚しているものは,他者にとっては「そこ」であることを,私は超越として知っている。このような間接呈示,もっと一般的な呼び方でいえば象徴過程は,人類がほぼ3~4万年前に獲得したものであり,直接的な根源提示が,それより遙か以前,おそらく哺乳類時代のどこかの時点まで遡るのと対極的に高度な能力である。」

成田康昭「「メディア文化」 にとって 「現実」 とはなにか (< 特集> メディア文化研究の課題と展望)」,86-87P

「外的知覚には必然的に、本来的に知覚されているもの(例えば物の正面)と非本来的に知覚されているもの(例えば物の背面)の区別がつきまとう。正面だけしか持っていない対象など、考えられない。「本来的現出は、分離されうるものではない。それはその本質によって、統握構成分のプラスによる補完を要求する」(S.51)。しかし非本来的現出は、「想像(ファンタジー)」の産物ではない。なぜなら物体的なものは、想像の中でさえ、一面的にしか現出しないからである。想像上の背面がさらに想像によって非本来的現出にもたらされるとするなら、無限遡行は避けがたい(S.55・56)。むしろ一面性ないし非十全性は、外的知覚の本質なのである。「外的知覚は空間的事物の知覚であり、そのようなものとして、一面的でしかありえない」(S.52)。」

中敬夫「一にして不可分の空間 (の) 経験: スピノザ・フッサール・ビラン」,55P

呈示と指示と指標と記号の違いとはなにか

呈示(ていじ,Darstellung):・説明

指示(読み):・説明

「実際には、言語記号はそれ自体では指示される客観ではなく、間接的に客観を指示するにすぎないのに対し、統握される内容はそれ自身で客観を「呈示darstellen」するのである(XI,17)。(指示すること〉と〈呈示すること〉の違いが最もよく現れるのは、どの言語記号がどの客観を指示するかということは主観が任意に決定できるのに対し、どの意識内容がどの客観を呈示するかということは、主観の能動的な統握に先だつ受動的な過程においてすでに決定されているということである。」

鈴木崇志「フッサールによる, 人形の錯覚についての三つの分析」,100P

「指示という現象をフッサールは、「一方の存在の確信が他方の存在の確信ないしは憶測の動機として体験される」と規定したのであった。ここで注意しなければならないのは、二つの存在のあり方である。もしもこの二つの存在が両方とも現前しているとするならぱ、一方の存在の確信が他方の存在の確信の動機づけになるということはなく、二つの存在は指示という関係において結びつけられることはないであろう。なぜなら両者はともに現前するものとして、それぞれその存在を確信することができるし、一方から他方を憶測する必要はないであろう。従って両者がともに現前している場合には指示という現象は生じないのである。指示という現象が成立するためには、一方の存在の現前と他方の存在の不在という事態が存立していなければならないのである。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,102P

呈示と指示の違いとはなにか

呈示(ていじ,Darstellung):・一般的に、「差し出して見せること」を意味する。例えば「田中さんが学生証を呈示した」というような言い方をする。

例えば「リンゴ」という文字列は[リンゴ]という意味を指示している。目の前にある物体である<リンゴ>は[リンゴ]という意味を呈示している。

1:言語記号の場合、つまり知覚ではなく「表意作用」の場合は間接的に客観を指示する。言語記号の場合は、リンゴという文字列から任意にミカンを指示したり、椎名林檎(アーティスト名)やApple(会社名)を指示することも主観が任意に決定できる。

2:知覚の場合は言語記号の場合と異なり、主観が任意に決定することができない。

例:物体としてのリンゴを見て、我々は感覚的内容を受動的に獲得し、そこから能動的に解釈を行い、リンゴがあるということを知覚する。この場合、どのような客観が呈示されるかは、任意ではなく、受動的な過程においてすでにある程度決定されているという点が重要である。

物的なリンゴを見て、椎名林檎がいる、という「知覚」をすることははたして可能だろうか(妄想や想像なら可能かもしれないが)。文字の理解(表現作用の理解)なら可能かもしれないが、物的なリンゴ、つまり外的知覚の場合は難しいのではないか。

「実際には、言語記号はそれ自体では指示される客観ではなく、間接的に客観を指示するにすぎないのに対し、統握される内容はそれ自身で客観を「呈示darstellen」するのである(XI,17)。(指示すること〉と〈呈示すること〉の違いが最もよく現れるのは、どの言語記号がどの客観を指示するかということは主観が任意に決定できるのに対し、どの意識内容がどの客観を呈示するかということは、主観の能動的な統握に先だつ受動的な過程においてすでに決定されているということである。」

鈴木崇志「フッサールによる, 人形の錯覚についての三つの分析」,100P

「指示という現象をフッサールは、「一方の存在の確信が他方の存在の確信ないしは憶測の動機として体験される」と規定したのであった。ここで注意しなければならないのは、二つの存在のあり方である。もしもこの二つの存在が両方とも現前しているとするならぱ、一方の存在の確信が他方の存在の確信の動機づけになるということはなく、二つの存在は指示という関係において結びつけられることはないであろう。なぜなら両者はともに現前するものとして、それぞれその存在を確信することができるし、一方から他方を憶測する必要はないであろう。従って両者がともに現前している場合には指示という現象は生じないのである。指示という現象が成立するためには、一方の存在の現前と他方の存在の不在という事態が存立していなければならないのである。」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」,102P

何が何を呈示するのか

Q 何が何を呈示するのか

A:「感覚的内容」が「対象(客観)」を呈示する。ただし、間接的に呈示されるのであり、言い換えれば対象は超越的に与えられる。

Q どうやって感覚的内容が対象を呈示するのか

「統握」によって可能となる。知覚の理解において、この「感覚的内容」と「統握」の関係が重要になってくる。統握については前回の動画を参照。また、「射影」が対象の呈示に特に、媒介する機能として重要な要素となってくる(後述)。

【応用哲学第二回】フッサールの現象学における「知覚」とはなにか

顕在的と潜在的

顕在性(Aktualität,けんざいせい):・意識的、措定的に、いま現にある対象を志向的に把持しているような<意識>と対象のありよう

潜在性:・志向的に注意を向けられているとは言えないが、しかし全く<意識>に入っていないとは言えないようなありようのこと

「『顕在的』は、意識的、措定的に、いま現にある対象を志向的に把持しているような<意識>と対象のありよう。『潜在的』は、たとえばひとつのリンゴを見ているとき、その背景としての机の表面やそばにあるコップなどは、志向的に注意を向けられているとは言えないが、しかし全く<意識>に入っていないとは言えない。この背景的知覚の『地平』は潜在的。」

竹田青嗣「現象学入門」,233P

「どんな知覚もみな、それなりの知覚背景をもっていよう。特別の把握を受けた事物は、知覚的にそれと一緒に現出しているそれなりの事物的周囲をもっており、この事物的周囲は、特別の現存在宅皿を欠いている。しかしこのような事物的周囲もやはり、「現実的に存在している」周囲であって、この周囲が意識される仕方たるや、顕在的に存在定立するような眼差しが一本質可能性という意味において一その周囲に対しても向けられうるというような具合になっている。その周囲は、いってみれば、藩在南法金立の統一なのである。(㎜/1,S.257)」

紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」134~135P

呈示的知覚と自己呈示的知覚の区別

呈示的知覚:・それ自体ではなく、ほかのものを呈示するという意味での知覚。たとえば外的知覚は「呈示的知覚」に相当する。

「感覚的内容」が「統握」されて「超越」的な物についての知覚が成立する場合の知覚。それ自体ではなく他のものを呈示するという意味。間接的呈示であり、外的知覚のケース。ただし感覚的内容は体験され、意識されているという点は抑えておく必要がある。ただし、それらは非主題的、潜在的であるために「外的知覚」されることがないという話。「対象」として感覚的内容を知覚するためには反省が必要であり、反省を伴うような知覚を「内的知覚」という。

自己呈示的知覚:・「感覚内容」や「統握」そのものが現れ、主題的に意識されているという意味での知覚。たとえば内的知覚は「自己呈示的知覚」に相当する。また、「現象学的還元」や「現象学的反省」と関わる。

他のものではなく、それ自体、つまり「感覚的内容」や「統握」そのものが現れるような場合の知覚。根源的呈示であり、内的知覚のケース。

「この「呈示的感覚」と関連して,「呈示的知覚」と「自己呈示的知覚」の区別についてみておこう。上のように,「感覚内容」が統握されて「超越」的な物についての知覚が成立する場合には,その知覚は,それ自体ではなくほかのものを呈示するという意味で「呈示的知覚」と呼ばれている。だが,「感覚内容」や「統握」そのものが現われ,意識されている場合には,それらは「自己呈示的知覚」において与えられると言われる。その知覚においては,「感覚内容」が「現れている」,すなわち,「自己を呈示している」,と理解されているのである。」

小熊正久「知覚における同一性と差異 : フッサール『物と空間 講義 1907』を手がかりとして 」7P

超越の謎問題

超越の謎問題:・「対象が私に実的に与えられたものを超越して構成されるのはどのようにしてか」という問題。

1:現実に体験しているのは、現出である(たとえば石のスベスベや色などの感覚的内容、特定の側面)

2:現出物それ自身を我々は体験していない(例えば石そのもの)。与えられている感覚(現出)を「越えている」ので体験できない。

3:それにもかかわらず、我々は現出を通して(媒介、突破、貫通して)、現出物それ自身を構成し、また構成されたものを見ている(体験と区別し、「志向的体験」や「経験」という言い方をする)。実際に与えられたもの以上のもの、超越したものである現出物を見ている。

このような「より以上のもの」、「超越したもの」は「過剰思念」と表現されている。どのような過程において、我々はこのように超越的なものを構成しているのか、謎である。

・整理

1:現出物の現出を我々は「経験(志向的体験)」している

2:現出の現出を我々は体験しているが、しかし経験(志向的体験)していない

なかなかややこしい。たとえばサイコロのすべての面、いわば現出物を我々は構成し、またそれを対象化・客観し、それを我々は主題的に意識し、見ている。いわば、現出物の現出とは、現出物の構成であり、あえていうならば超越的現出になる。サイコロの本来見えている面や感覚的内容は、このような超越的現出ではなく、内在的現出であり、主題的に意識されていない。たとえば何気なくサイコロを見るとき、サイコロの特定の面だけ(感覚的内容、アスペクト)を意識したり、サイコロがどのような過程(作用)において現れているかを意識的に見ていない。しかし体験はしている。体験しているからこそ、内在的現出を媒介として、超越的現出が可能となるのである。

1901/1902年の『論理学研究』の時点では、謎のままであった。どうやら我々は過剰思念を主題的に見ていると記述することは可能だが、しかしどのような過程や条件でそれらが構成されているかという分析までは不十分だった。

1907年の「現象学および理性批判の主要部への序論」において「現象学的還元」の構想が述べられ、またそれを前提とした1907年の『物と空間』で徐々に「謎」が解明されていく。『物と空間』では特に現出と現出物、射影、キネステーゼなどが扱われている。今回は「超越の謎」問題の解明のひとつとして、特に射影を扱う。

その後、1922年の『受動的総合の分析』や1928年の『内的時間意識の現象学』でさらに謎の解明が続いていく。

「上でみたようにフッサールは、『論理学研究」おいて「志向作用」の分析を行ったが、その数年後、「対象が意識から超越していること」こそ最大の「謎」だと述べるに至る。そして、いかにして超越的な対象が意識されるのか、また、いかにして意識にとって対象の超越が存立しているのかを見ることこそ根本問題であり、その解明のために、対象の措定をやめて反省を行う「現象学的還元」という操作が必要であると考える。」

小熊正久 「フッサール現象学における表象媒体の研究-知覚・想像・画像表象に関して」301P

「さてフッサールによれば、反省によって、意識に内在すると認められるのは、「感性的与件」と「意味的統握」であるが、その感性的与件は、超越的知覚においては、超越的なものの「射映Abschattung」としてはたらくのである。では、知覚における「媒体」としての「射映」はどのようにはたらき、超越的なものを呈示するにいたるのであろうか。この解明こそ、「超越の謎」の解明ということになろう。」

小熊正久 「フッサール現象学における表象媒体の研究-知覚・想像・画像表象に関して」301-302P

「知覚は広がりの契機を含むが,知覚を広がっていると表示するのは根本的に転倒している」,「空間は事物性の必然的形式であって体験の形式ではない」と言われている。そして総括的に,「知覚された対象(たとえば知覚された家)は実的には超越的である」8,「超越的に物として措定されているのと等しいものが知覚に内在しているわけではない」と表現されている。すなわち,「感覚内容」は「知覚作用」の内実をなすという意味で「実的(reell)」であり,「内在的」であるが,「対象的特徴」のほうは「知覚作用」に対して「超越的である」(知覚作用を超えている)という点で両者は区別されるのである。」

小熊正久「知覚における同一性と差異 : フッサール『物と空間 講義 1907』を手がかりとして 」,6P

「<内在―超越>原理は、現象学において大変重要な概念なので、よく注意したいところだ。これまで見てきたことは、つまり、具体的に経験される事物は、『それの知覚を超越したもの』(第四二節)だということである。『この机がいまここにある』という経験は、意識に直接(=『原的に』)与えられている『いまここにある知覚』とぴったり重ならない。いわば事物存在(机)は、原的な体験を越えた”構成された経験”だということだった。フッサールは、ここで『原的な体験』にあたるものを『内在』と呼び、”構成された事象経験”を『超越』と呼ぶ。この『超越』という言葉は、神とか絶対理念とかイデアなどの『超越』者(物)の概念とは何の関係もない。ひとつの机やリンゴがあるという具体的な経験の確信、これが『超越』呼ばれるだけのことだ。もはや明らかだろうが、フッサールによれば、『超越』(たとえばひとつの机があるという経験)は一種のドクサとして”構成”されたものだが、『内在』としての<知覚>体験は、原的な体験であり、いわばそれを疑うことに意味のないような、『不可疑性』の根源と見なされるべきものである。」

「現象学入門」90-91P

「

『世界ならびにこれに属する経験的主観性を遮断した(=スウィッチを切って、作動を止めた)残余として、私たちには純粋自我が残っているとすれば、これとともに一種独特な(構成されたものではない)超越、内在における一個の超越が姿を現わすことになる。この超越が各々のコギタチオ(=「私には~と思われる」における志向のはたらき)において演ずる直接に本質的な役割のために、私たちはたとえ多くの研究において純粋自我の問題の解決が留保されることはありうるにしても、この超越まで遮断することは許されないであろう(『イデーンⅠ』)』

ここで純粋自我の問題が『内在における超越』と言われ、その問題の『解決』が当面の間『留保』されざるをえないであろうという見通しが述べられていることに注目しよう。この時期の彼の用語法から言えば、『内在』とは現象学的還元によって獲得された領野のことで、そこでは本来あらゆる『超越』は括弧に入れられているのでなければならなかった。たとえば、この引用文でも述べられている『世界』の実在性などは典型的な『超越』(すなわち、その根拠が必ずしも明白でないままに、そのそれ事態での存在──即自存在──が暗黙の内に信じられているもの)であり、この『超越』をいったん機能させなくすることが『遮断』すなわち『スウィッチを切ること』であった。『内在』への還元である。ところが『純粋自我』は、その存在をこの意味での『内在』に還元することができないにもかかわらず、『遮断することは許されない』、『一種独特な超越』だというのである。それが、『内在』に還元できないのは、それは決して体験の多様の中に対象として(すなわち『現象するもの』として)姿を現してはいないからである。そうであるにもかかわらず、それを『遮断』できないのは、それが『現象するもの』の多様を統一し・中心化する機能を果たしているものでなかえれば、『内在』の領野において紛れもなく『多様な体験のひとつの流れ』が成立していることの説明がつかないからにほかならない。したがって、現にこのような『ひとつの流れ』が成り立っている以上、それがいかにして構成されたのかが問われなければならないのだが、その構成原理と目された『純粋自我』が現象の内に(すなわち『内在』において)姿を見せていない(すなわち『超越』している)がゆえに、構成分析はこの問題に手をつけることができないまま、それを前提とせざるをえないのである。この『問題の解決が留保』されざるをえない所以である。」

「フッサール起源の哲学」220-221P

「ここで言われている『超越者』という言葉には説明が必要だろう。括弧の中で彼自身説明しているように、それは『私に内在的に与えられていないもの』、この意味で私を『超越』するものを意味する。ここで『私に内在的に与えられていないもの』、この意味で私を『超越』するものを意味する。ここで『私に内在的に与えられたもの』は『実的(reell)』と呼ばれる。したがって、その否定である『非実的(irreal)』とは、『超越』のことにほかならない。自然としての世界や数学的理念の世界、総じて『客観(Objekt)』と呼ばれるもののすべては『超越者』である。こうした『客観』に対して通常暗黙の内になされている『真理妥当』や『存在妥当』を停止することぉ、ここでフッサールは宣言しているわけである。だが、この『超越者』という言葉は、いずれ破棄されねばならない立場をそれこそ暗黙の内に前提してしまっている嫌疑を免れえない。なぜなら、彼はこの『超越者』を、私に『実的に』与えられたものを超えているにもかかわらず、『志向的』には『内在』するものと考えられているからである。」

「フッサール起源の哲学」78P

Q 特定の面だけを見るように意識を変えれば、現出の現出を見ていることになるのか

我々は自然的態度、つまり普通は「机」を見る場合、机の脚や天板、引き出しなど特定の部分を見ていない。それら全体を超越的に、まさに「机そのもの」としてみている。

次に、意識的に「焦点」を代えて、「脚」だけを見るとする。しかしこの場合も事情は同じであり、脚の「裏側」を同時に見ることはできない。したがって、机の「脚」もまた「超越」的に見るのであり、「過剰思念」として構成されることになる。つまり、このような単純な焦点の切り替えが「現象学的還元」や「現象学的反省」ではない。

「表意的志向が対応する直観によって完全に充実されるとき、対象はまさしく志向されるとおりに与えられる──しかしこれは非常にまれな場合である──。私はすでに物理的対象は近く的に与えられると述べた。この事実には物理的対象が認識される仕方にとって直接的な含意がある。フッサールが書いているように、物理的対象についての認識は志向されるものと与えられるものとの合致が欠けていることによって性格づけられる。けっして対象はその全き全体性において知覚されず、つねに(明らかに三次元の対象にだけ妥当するのではなく、二次元の平面図にも同様に妥当する)ある特定のパースペクティヴから知覚されるのである。しかし、厳密に言えば、対象の射映が提示されるけれども、こうした射影はわれわれの志向するものではない。反対に、われわれは対象そのものを志向するのである。実際、フッサールは以下のように言っている。『ここでこの本を、上からあるいは下から、中からあるいは外から見ようとも、私はつねにこの本を見ているのである。本はつねに同一のものであり、しかも、単に物理学的意味だけではなく、知覚自体の思念によっても同一である』。私は椅子を志向するのであり、椅子の前面や背面、座席、脚のパースペクティヴ的に与えられた表面を志向するのではない。もちろん、私は焦点を変えることを選択することができるし、代わりに脚の表面を(椅子全体の代わりに)志向することができるが、これも同様に射影において与えられることになる。」

ダン・ザハヴィ「フッサールの現象学」48-49P

現出-現出物の具体例:サイコロのケース

たとえばサイコロを知覚する際、自然的態度において我々は統握を経て客観化され、対象化された「サイコロ」を主題的に見ている。

眼の前のサイコロの1の面だけしか見えていないにも関わらず、2から6の面も見ているのである。「サイコロを取って」と友人に頼まれたとき、特定の面だけ、見えている面”だけ”が意識的なケースはたしかに不自然に思える。

また、多様な視線や側面であるにも関わらず、我々は「一つの同じもの(同一物)」としてサイコロを見ている。見るたびにサイコロが変わるとは思っていない。

「物(たとえばサイコロ)が見えるというのは、サイコロの『諸出現』(物の現れている面。サイコロでいえば二や五の面)が遠近法的に『感覚』されるだけでなく、それらを媒介にして『現出者』(面を現している当のもの。サイコロそのもの)がキュービズム的に『知覚』されるということ。私たちは諸現出を突破して現出者を見る。この媒介・突破の働きが『志向性』である。突破される諸現出は非主題的に『体験』(感覚)されるだけだが、現出者は主題的に『経験』(知覚)される。このことが起きる場面が、『志向的体験』である。」

「これが現象学だ」,258P

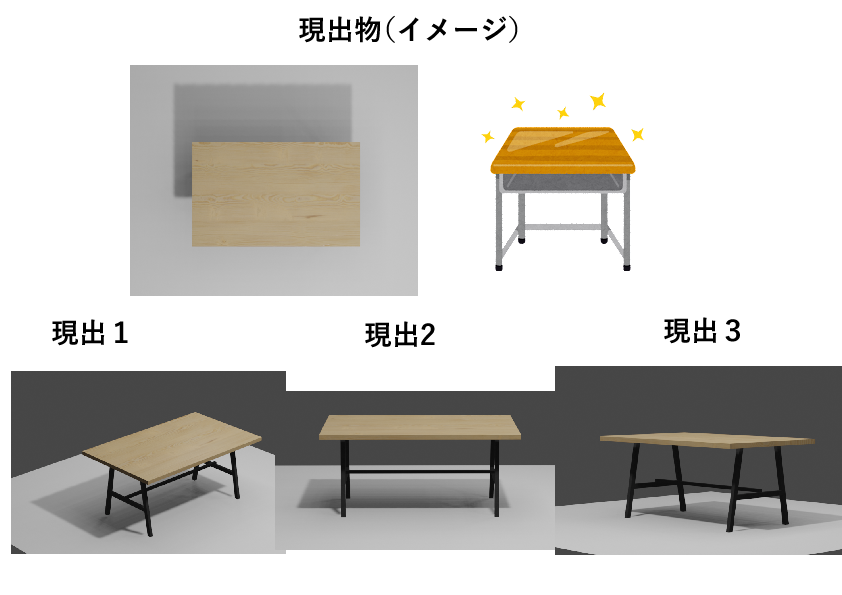

現出-現出物の具体例:机のケース

例2:長方形の机を斜めから見れば「平行四辺形」に見える。正面から見れば「台形」に見える。

この場合、平行四辺形や台形は現出であり、長方形が「現出物」であるといえる。「平行四辺形」として感覚や体験はしていても、知覚や経験されるのは「長方形」であるという点がポイント。

サイコロと同様に、異なるパースペクティブ(観点、焦点)、つまり平行四辺形に見えたり台形に見えたりするにもかかわらず、「一つの物(同一物)」、つまり長方形(机)が知覚されている。しかしこの一つの物は実的には与えられておらず、超越的に構成され、与えられているという点がポイント。

現出-現出物の具体例:正方形のケース

フッサールはこのようなことを述べている。

「私は、等しくない角を感覚しているが、しかし、等しい角だと判断している。正方形は、たとえそれが等しい角をもっているはずだとしても、(それぞれの状況のもとで)等しくない角をもって『現出する』。平行四辺形は、正方形の現出であり、私に正方形を提示している。」

「さらにフッサールは、『[諸現出の]直観は、記号として、[現出者の]直観を現している』とも言う。この『記号』という言葉に注目していただきたい。典型的な記号である言語記号は、それが指し示す当のものとは似ておらず(たとえば『丸い』という言語記号そのものは丸くない)、両者のあいだには大きな差異がある。これに対して、諸現出は現出者と似ている。いや似ているなどというより、諸現出なしに現出者そのものが成り立たないのだから、諸現出と現出者は一体だと言ってもよいほどである。しかし、だからといって、諸現出の関係性は『同等性』とだというわけではなく、(『等しくない角』と『等しい角』のように)微妙な差異性も含んでいる。現出がこうした特殊な意味での『記号』であることを示すために、フッサールは、括弧付きの表現で(『記号』)と言ったりする。」

谷徹「これが現象学だ」59P

現出-現出物の具体例:家のケース

「たとえば一軒の家の諸知覚はその実的内容[知覚作用そのものに属している内容]の点ではきわめて異なっているが,同一の家の諸知覚である。・・・・・・或る場合にはその家は正面から見られ,別の場合には裏面から,そして,或る場合には内側からそしてまた別の場合には外側から見られる」(『物と空間』)

たしかに家の外側から見るのと、家の内側から見るのとでは、現出が異なっている。しかし、我々は「同じ家」を見ている。この同じ家は実的に与えられているのではなく、超越的に与えられている。いったいどういう仕組みで、この超越が可能となっているのか。異なるものが、どのように総合ないし統合されているのか。その条件とはなにか。

「彼の典型例とは,たとえば同じ家や同じテープルといった「一つの同じ物」を「知覚する」ということである。その場合にはそれぞれの瞬間ごとに「知覚作用」は異なる(変化する)が,その知覚諸作用をとおして「一つの同じ物」(「同一物」)が知覚されている。

「たとえば一軒の家の諸知覚はその実的内容[知覚作用そのものに属している内容]の点ではきわめて異なっているが,同一の家の諸知覚である。・・・・・・或る場合にはその家は正面から見られ,別の場合には裏面から,そして,或る場合には内側からそしてまた別の場合には外側から見られる」(『物と空間』)

小熊正久「知覚における同一性と差異 : フッサール『物と空間 講義 1907』を手がかりとして 」,4P

現出-現出物の具体例:他のケース

例5:図形だけではなく、ほとんどあらゆるものが現出と現出物の関係にある

友人の後ろ姿を見ても、正面の顔を見ても、横顔を見ても、「友人」という現出物を我々は知覚している。確かに正面を見ているときに、もしかしたら後頭部は存在しないかもしれないが、存在すると確信し、全体として友人を見ている。サイコロの1面を見ても、ペンも消しゴムもマウスも同じ。

フッサールは以下のようにも述べている。特に物理学的意味だけではない、という点が重要。

「ここでこの本を、上からあるいは下から、中からあるいは外から見ようとも、私はつねにこの本を見ているのである。本はつねに同一のものであり、しかも、単に物理学的意味だけではなく、知覚自体の思念によっても同一である。」

二次元の場合は裏や他の側面がないのではないか

二次元の平面図の場合においても、同様である。たとえば光の当たり具合によって陰影が変わったりする。あるいはその時々の関心のあり方や集中度の度合い、文化の移ろいによって見え方は変化する可能性がある。

あるいは見る位置によっても変わってくる。見下ろすか、見上げるか、あるいは他の物との組み合わせによっても色は変化してみえるかもしれない。

そもそも二次元といえども、物理的な光の点や紙を通して我々に現れているのであり、物理的である限り裏や側面が厳密には生じる。また、たとえば非物理的な、「想像(空想)」の場合でも裏面は生じる。例えば今目の前にないリンゴを2回想像する場合、2回とも全く同じリンゴの現出か。艶や色、大きさ、それらは同一か。「同一」のものとして超越的に構成、対象化され、想像されていたとしても、しかし現出は「多様」であるはず。また、想像の場合でも、知覚と同様に、現出は本来的なものと非本来的なものに分かれるはずである。たとえば表と裏を両方同時に現出させるようにリンゴを想像することは難しい。

そもそも現出とは特定の面(アスペクト)だけを意味しているのではなく、感覚的内容も意味している。どのような感覚的内容として受け取るかは、毎回固定ではない。大きく見えたり、小さく見えたり、明るく見えたり、暗く見えたりする。

Q 外的知覚は「理念」にとどまり続け、また不十全的にしか与えられない。では「内的知覚」なら十全的に与えられるのか。

この「内的知覚」が十全的に与えられるのかという問題は「生き生きとした現在の反省問題」とつながっている。時間の話と関連するので今回は深掘りできない。

要するに、内的知覚においても結局は「把持」を通して与えられるので「不十全的」な知覚だという話。把持というのは、現在のうちのひとつですが「まさに今(原印象)」ではなく、その「まさに今」が過ぎ去っていて、それを保持しているという意味合い。つかもうとした瞬間には過ぎ去っている。フッサールはこのようなことに気づき、「不十全的」ではあるが、しかし「必当然的」な知覚は可能であると考えるようになった。

「必当然的明証性」とは、本質に関する明証のこと。

目の前にあるペンや友人がもっているペンにも共通しているような明らかな本質のこと。たとえば「色は広がりをもつ」という本質はいつでもどこでも明証的に認識できるという。専門用語的に言えば「アポステリオリ」ではなく「アプリオリ」なものに関する明証性。時間や場所に関係なく妥当するような本質、類型。「誰」が「どこで」というような要素に左右されないような本質。人それぞれ、というような「多様」ではなく、「同一」的なもの。1+1=2は、常に2である。

こうした類型として、知覚は把握することができるのではないか、という話。たとえばうちの犬にも、近所の犬にも共通しているような本質、たとえば「吠える」といった「本質」を認識できるのではないのか、という話。

ただし晩年でフッサールは、こうした「本質」すら「原事実」に基づいているという考えをもつようになっていったそうだ。この問題は今回は深く扱えない。

原事実:・経験そのものの成立を支えるような、それなしには経験そのものが不可能になるような始原的な事実。直接経験、あらゆる現象はこの「現事実」が支えている。具体的には「私が存在するということ、流れつつ立ち止まる現在が生じるということ、他者が存在するということ」が挙げられている。

「十全的明証性は不可能である。これはフッサールを悩ませた。そこで、フッサールは、もうひとつの別の明証性によって学問的認識を確立しようとした。それは、『必当然的明証性』と呼ばれるものである。これは、アプリオリなものがもつ明証性である。たとえば、『色は広がりをもつ』は、いつでもどこでも明証的に認識される。色が広がりをもたないという事態はありえない(ちなみに、アフォーダンス理論が取り上げる『面色』のような、奥行きのない色は可能だとしても、広がりのない色はありえない)。この場合には色というものの『本質』が問題になっているわけだが、アプリオリな『本質』については、それ以外がありえないということの『必当然的明証性』が成り立つ。そして、フッサールは現象学がアプリオリなものを扱う『本質学』(厳密には超越論的本質学)であることを強調して、この必当然的明証性を見出すことに比重をかけた。」

谷徹「これが現象学だ」110-111P

「ところが、最晩年のフッサールは、アプリオリな『本質』さえも、ある最も始原(起源/根源)的な『事実』に依拠するということを認めるようになる。この事実は『現事実』と呼ばれる。『原事実』も一種の『事実』ではある。それは、『原事実』が、通常の『事実』と同様、必然性をもたないからである。しかし、『原事実』は、次の点で、通常の『事実』とは大きく異なる。通常の『事実』は、それが成立していても成立していなくても、経験そのものがなくなってしまうわけではない。たとえば、パンダの白黒模様があのようになっているというのは『事実』ではあるが、たとえあの白黒模様が反転しているという『事実』があったとしても、その『事実』によって経験そのものが成り立たなくなってしまうわけではない。通常の『事実』はすべて、経験の枠内で生じるのであって、経験そのものの成立を脅かすわけではない。これに対して、経験そのものの成立を支えるような、そしてこれらなしには経験そのものの成立を支えるような、そして、これらなしには経験そのものが不可能になるような、特別な(始原的な)『事実』がいくつかあり、これらが『原事実』と呼ばれているのである。……フッサールは、私が存在する(あるいは、経験の中心化が生じている)ということ、流れつつ立ち止まる現在が生じている(あるいは世界がある安定性をもって開かれている)ということ、そして、他者が存在するということを、『原事実』と呼んでいる。」

谷徹「これが現象学だ」111-113P

射映

射映とはなにか、意味

射映(Abschattung):・私にとって現れてくる物の側面のこと。刻々と変わりゆく「見え」ないし「現出」のこと。「射映」とも訳されることがある。以前の現出という用語が射映と言い換えられるようになった。

物はつねに一面的にしか現出しないことが外的知覚の本質である。また、このような「一面的」という言葉は射影的と同義的に用いられている。

例:遠近、光沢、濃淡、細部の肌理のように、次々と変わっていくような現れのこと。たとえばサイコロを見ているときの1の面は射影であるが、ただし1の面を見続けている過程でも、射影は変化していく。影の形が変わったり、自分の姿勢や視線が変化したり、瞬きをして別の射影(現出)が生じていく。

「五の目の面や、二の目の面などは、これまで『現出』と呼ばれていたが、『イデーンⅠ』では『射影』とも呼ばれる。こうした現出/射影は(直接経験における)『ノエマ的意味』を含んでいる。」

「これが現象学だ」、133P

「<意識>はある事物の総体を一挙にすべて表象することができない。事物は、特定の時点では、<意識>に必ずその一面だけが呈示される。一般的には<意識>が事物を受け取るときのこのような本性を射映と言うが、ここにも面倒な誤解がつきまとっている。たとえばこれを、ABCの面をもつ三角形を回転させて、<私>がつぎつぎに、A面B面C面を見ていく場合、<私>がABCの面の全てを一挙に見られないということ、と受け取りたくなる。ところが、これはむしろカントの図式なのである。現象学では、ABCの面をもつ三角形の物体がまず存在する、とは前提しない(それは<主観―客観>図式だから)。<意識>はそれぞれの時点では、『原的な所与』として事物の総体を与えられてはいない。現に与えられているものは、(その運動停止にかかわりなく)必ずある限定されたものなのに、それにもかかわらずわれわれは、現に与えられている所与以上のもの、所与を越えたものを経験している。そういう関係がわれわれの<意識>に直接与えられている所与と、具体的な事物経験との間に成立している。フッサールはただそのように言っているだけだ。」

「現象学入門」225-226P

「意識に現れている<知覚>相は、厳密にはけっして同一のものではなく、つねに変化し流れてゆくものだからだ。しかしそれでもひとは、『自分はひとつの(同一の)机を見ている』という確信を与えられている。ふっさーるによればこれは、『知覚と知覚事物(それ自体)とは』、『一つになって結合されている、ということはない』ということを意味する(四一節)。この自体の要点を整理しよう。1 <知覚>は知覚事物(机)をけっして一挙に全体として与えることはない。<知覚>はつねに知覚事物のある一面を、つぎつぎに異なった相で与えるだけだ(これは『射映』と呼ばれる)。2 意識には、事物の知覚は必ず『射映』というかたちでのみ与えられるが、それにもかかわらず意識はこれを、同一の事物(机)の知覚として受け取っている。論理上わたしたちは、<知覚>は微妙な違いをもった射映の連続として与えられるのに、なぜ同一の机を見ているという確信が生じるのか、と問うことができるわけだ。フッサールがこれを説明するために使うモデルは、<コギタチオ―コギターツム>という図式絵ある。これは大雑把にいうと、<意識作用―意識対象>と言い換えられるが、もっとわかりやすく言えば、<机を見るという意識のはたらき―ひとつの机を見ているという事象の経験それ自体>という具合に表すことができる。」

「現象学入門」89P

「しかし、これは大事な『しかし』だが、私がまた示したように、フッサールは知覚される対象の超越をつねに強調しているのである。対象が私の知覚作用の一部分ではないということは、対象のパースペクティブ的で地平的な所与から明白である。私がリンゴの木を見るとき、現出するものと現出自体とを区別することが必要である。なぜなら、リンゴの木はけっしてその全体性においてではなく、ある一定の限界づけられたパースペクティブから与えられるからである。それは、けっして直観的に与えられるその前面、背面、下面を含むリンゴの木全体ではなく、最も完璧な直観においてですらそうではなく、単一の射影にすぎない。それにもかかわらず、われわれが志向し経験するのは、直観的に与えられた射影ではなく、(普通)現出する対象なのである。中心的問いはこうである。いかにしてこれは可能なのか、と。」

「フッサールの現象学」,144-145P

「さて,以上のように両者は区別されるが,他方,それぞれの色や広がりの「感覚内容」と「対象の特徴」とは対応し合ってもいる。そうした対応を可能にしている積極的な事柄は何であろうか。この点で注目すべきなのは「射映Abschattung」という事態である。「射映」は,或る対象について見出される変わらない特徴のことではない。それは,遠近,光沢,濃淡,細部の肌理といった点で,刻々と変わりゆく「見え」ないし「現出」(Erscheinung,appearence)であり,その意味で,知覚「作用」という動的なはたらきに対応して,知覚の「実的な」契機をなすとともに,対象の色や延長の「射映」として,現に見えている対象の特徴や側面に対応するのである。だが「射映」自体は持続的な対象やその特徴ではないため,それが対象として知覚されるわけではない。そこで,やや逆説めいた言い方ではあるが,フッサールは上のように「赤の感覚は赤くはない」と言っていたのである。」

小熊正久「知覚における同一性と差異 : フッサール『物と空間 講義 1907』を手がかりとして 」,6P

「「射映」は物の側面であると言われることもあるが、それは、あくまでも私にとって現れてくる側面のことであり、そうした「射映」は、単なる感覚ではなく、陰影を伴うとともに、空間的かつ時間的な広がりをもつ感覚的な現れである。射映の「空間的広がり」は「知覚野」において与えられるが、その「知覚野」とはキネステーゼなどに対応し、それと相関的に成立するものである。他方、射映の「時間的広がり」を構成するのは「内的時間意識」である。音の感覚といった「源的な所与」が「過去把持」されることにより「現在的なもの」として対象が与えられるが、その「現在」は時間的な幅をもっている。そして、そうして意識された(例えばメロデイーのような)時間的対象は再び「想起」といった形で「再現前化」されうるようになる。こうして、知覚野において広がりつつ、しかも時間意識における広がりをももつ多様な所与が総合されて、「一つの物」の「多様な現れ」という形で「物」の「統握」がなされるのである。『内的時間意識の現象学』、『物と空間』や知覚に関する講義にみられるこうした分析は、まさしく「物の超越」の解明であり、「知覚的現出」の現象学的分析の最重要な成果であったと言えよう。」

小熊正久 「フッサール現象学における表象媒体の研究-知覚・想像・画像表象に関して」,302P

「私は、物の知覚という事例を手掛りとしたい。ところでこの問題に対するフッサールの出発点は、周知のように、物はつねに一面的=射映的(abschattungsmaβig)にしか現出しないという認識である。或る立方体を見ていると仮定しよう。私が見ているものはこの前面でしかない。しかし、「〈見られる〉物はそれに関してわれわれが〈真に〉見ているもの以上である」(VL51)。というのも、私はこの前面を立方体の前面として見ているからである。つまりこの前面を見るとき、私はけっして見ることのできないこの立方体そのものを見ているのである。見えないものを見るという知覚の〈越権行為(Pratention)〉がここにある(沮.3)。ここには与えられたものを越えた〈過剰(Mehr)〉、つまリワルデンフェルスの言う思念と所与の差異性が見出される。それゆえフッサールは「事物講義』のなかで、「個々の知覚は物を或る側面からしか現出させないが、それが思念しているものは、この物であってその側面ではない。……把握の働き(Auffassung)は呈示の働き(Darstellung)より遠くに及ぶのである」と述べたのである(XVI.143)。つまり、知覚に含まれるこの思念は、狭義の〈知覚(Perzeption)〉を乗り越えてけっして知覚されえない対象そのものへ向かう”ad-perceptio”なのであり、それゆえ、フッサールはそれを〈統覚(Apperzeption)〉と呼称したのである(vg1.皿.336)。また、フッサールが対象を〈対象的意味〉と呼称するのも、それが所与に汲み尽くされないこの思念の過剰にほかならないからである。対象とは、〈意味〉に媒介されたひとつの被媒介態なのである。意識の〈対象志向性〉を定義するのはこのような事態である。」

魚住洋一「フッサールにおける現象概念」,52-53P

「いま目の前の机を見ているものとしよう。この場合見られた机は常に同一の事物であると意識され、そこではあるものが机として意味的に捉えられているのである。しかし机の知覚の方は意識の不断の流れのうちにあり、同一ということはありえない。つまり机は統一的なものとして現出するが、机の現出それ自身は、体験として連続的に変化する。同一の机は机の射映(>σωo巨言掃)の連続的な多様において現出するのである。ここで知覚と知覚された机との間には志向的な相関関係が成立している。知覚された机は知覚に対して超越的であるが、しかしそれが机として意識されているが故に、志向的対象と呼ばれる。ここで意識の対象面がノエマ、意識の作用面がノエシスといわれる。知覚そのものは体験として意識に内在するので、「志向的」に対立する「実的」契機と呼ばれる。体験の実的契機は、ヒュレーとノェシスという二層をもつ。ヒュレーは感覚与件とも呼ばれるが、それはいわば素材としてそれ自身としてはなんら対象関係を持たない。ヒュレーは例えば知覚において統握一>昌葛ω冒σ・一によって生化され(げg邑彗)、対象の現出が形成されるのである。いわばノエシスは素材としてのヒュレーに形式を与えて志向的体験を形成し、そこに対象関係が成立するのである」

鈴木康文「フッサールにおける現出と身体の問題」,94P

(1)「射影」とは感覚的内容の「与えられ方」のことである

体験のされ方、と言い換えてもいいのかもしれない。感覚的内容は固定的ななにかではなく、つねに流動し、陰影をもっていくような何かであり、このような陰影において与えられていく。何か単一の固定している実体ではない。

すこし例は違うかもしれないが、たとえば重力というのものは一種の説明原理であり、機能であり、「重力そのもの」はどこを探しても見当たらない。どうやら、サッカーボールを上に飛ばすと、下に落ちる。それとおなじように、どうやら物を知覚する際に、感覚的内容は射影的に与えられる。つまり、単一の側面だけではなく、複数の側面が超越的に統合され、与えられている。

「現出としての射映についてみてきたが、さらに、次章以下でみるように、物や物の側面は、刻々と変わる身体(眼や手)の向きや動きを表すキネステーゼ(運動感覚)とともに、超越的な物として与えられる。また、こうした与えられ方は、より大きな空間的広がりに結びついている。このことは「射映」が「知覚領野」(視覚野や触覚野)における感覚の与えられ方であるということによって、可能になっていると考えられる。」

小熊正久「フッサールにおける「射映」の概念 : 表象媒体の研究の一環として」,12P

「さて、「射映」という概念は、前に見たように、『論理学研究』や『イデーン第一巻』において見られ、次章以降でみるように講義『物と空間』、『認識の現象学への導入』にも見られるが、さらにのちの講義『現象学的心理学』(1925年夏学期)においても頻繁に使われている基本概念である。以下は、そこに見られる「射映」の叙述である。ここから、「射映」が感覚内容の与えられ方であること、そして、「媒体」という語は使われてはいないものの、強調点(小論筆者による)を付した部分が示しているように、「射映」が、われわれに対象を呈示するという点で「媒体的性格」をもっているということがわかる。

「空間的客体的なものが知覚に即して現出する場合には、それは、感覚の所与を通してのみ、すなわち、感覚の所与が射映という主観的機能的な性格をもつことによってのみ、現出しうるのである」(PhPs.,S165)。

「一般にヒュレー(質料)的所与と呼ばれるのは、純粋に主観的に与えられる中核的内実としてそれらを越えて外へ導く意識様態であり…。ヒュレー的所与は、色の所与、音の所与、匂いの所与、痛みの所与などである…」」

小熊正久「フッサールにおける「射映」の概念 : 表象媒体の研究の一環として」,12P

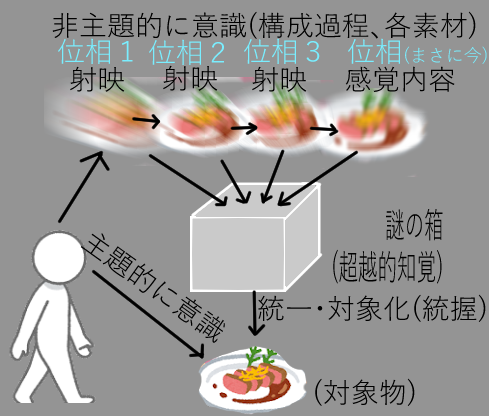

感覚的内容は「広がり」をもって与えられている

捉えようとしたらすぐに手をすり抜けているような、その連続によって与えられていくイメージ。ただしすべてすり抜けていくわけではなく、「保持」されていくという。それゆえに感覚的内容は「広がり」をもつのである。例えばドレミというメロディーが、それぞれの音ごとに保持されなければ、ドレミというメロディーを我々は捉えることが出来ない。同じように、サイコロの1の面、2の面、3の面と見ていく場合も、それぞれの面が保持され、空間的、時間的な広がりをもっていることになる。

ただし時間的な広がりは「内的時間意識」、空間的広がりは「キネステーゼ」でそれぞれ扱う。

感覚的内容を点として、単体としてみれば、幅をもっていない。しかし、痕跡の連続として、いわば連結として見ていくならば、幅をもっているのであり、陰影を帯びているのであり、したがって複数の感覚的内容が「射影」として与えられているという理解につながっていく。

射影として単体で与えられて終わるだけでは体験で終わる。そこで、まとめあげるような統一の作用があることで、そうしたグラデーションをもった全体として、まとまりをもたせ、対象化(~を~として見る)を促す。複数の陰影を帯びて連続していく射影をまとめあげていく作用が、「統握」なのである。たしかに「感覚的内容だったもの」や「そもそも感覚すらしていないもの(不在の射影)」をも含んでまとめあげるという点で、超越的であり、だからこそそうした統握過程を経た経験が「超越的知覚(外的知覚)」と呼ばれるのである。

「さて、『物と空間』(§19)によれば、「特別な総合的出来事」が、対象や対象的諸規定の同一性や差異の基盤に存する、とされている。その「総合的出来事」は、物の現出との関連では、「現出の時間的、空間的広がり」に対応している。それについては、総括的につぎのように述べられている。私はここで、現出の広がりという特徴をもつ現象学的現出形態を念頭においている。物の対象性の本質に属する空間的および時間的広がりはそれらにおいて構成されるのであり、すべての空間的時間的述語の源泉はそこに存するのである。この広がりは、対象としての物がもつ客観的延長ではなく、「射映」における「広がり」なのである。」

小熊正久「フッサールにおける「射映」の概念 : 表象媒体の研究の一環として」,12-13P

「まず、「感覚的所与」といえども、それが時間的広がりをもつ限り、異なる位相において与えられるわけであるが、その異なる位相とはどのようなことか。フッサールは、位相の変化と連続的な現れの変化について、メロディーの例を使って次のように述べている。

われわれは今、…たとえば歌われたメロディーの音を捉える。…メロディーのあの際だった位相[今の位相]は過ぎ去る。…以前の今は以前に知覚された音と共に過ぎ去っている。それを知覚にもたらした現出は、その音がもはやないのと同様に、もはやない。しかし現在の顕在的今において、以前の現出は単に過ぎ去って跡形もないのではない。むしろ痕跡はまだ残っている。そしてすぐさま解るように、選び出された以前の音の現出の痕跡ではなくて、その諸現出に関して経過した音の列全体の痕跡があるのだ」(Eph.,S179)。

このように、位相の変遷と共に音は過ぎ去るが、その痕跡は残り、音の系列全体が知覚されるということになる。「列全体の痕跡」の有り様はさらに次のように記述されている。

第二の音の知覚においては第一の音が、第三の音の知覚において第二の音がまだ、そして、さらに遡って第一の音がまだ生き生きとしているということにわれわれは気づく。[ただし]まだ生き生きとしてはいるが、現実のものとして生き生きとしているわけではない。知覚的諸現出は顕在的に現にあるわけではない。もしそうであれば、われわれは現実の知覚的諸現出の共在をもち、そこには必然的に、複数の音の同時的共在が現出することであろう。しかし複数の音は現実には現存しない、現実に知覚されたものとしては現存しない―ただ今の音にのみそのことが妥当する―、むしろ、それらは単なる過去把持の形態において、濃淡の区別のある仕方で(inabgestufterWeise)現出するのである。

以上のように、痕跡の意識のされ方は「過去把持」と呼ばれており、その痕跡は「濃淡の区別のある仕方」で現出すると形容されているが、これに応じて、こうした有り方はまた、「射映Abschattung」とも表現されている。この用語は、『認識の現象学への導入』では「過去把持」と同義のものとして頻出する。それゆえ、われわれは「現出」としての「射映」が上のような仕方で「時間的広がり」をもつと解することができる*1。」

小熊正久「フッサールにおける「射映」の概念 : 表象媒体の研究の一環として」,16P

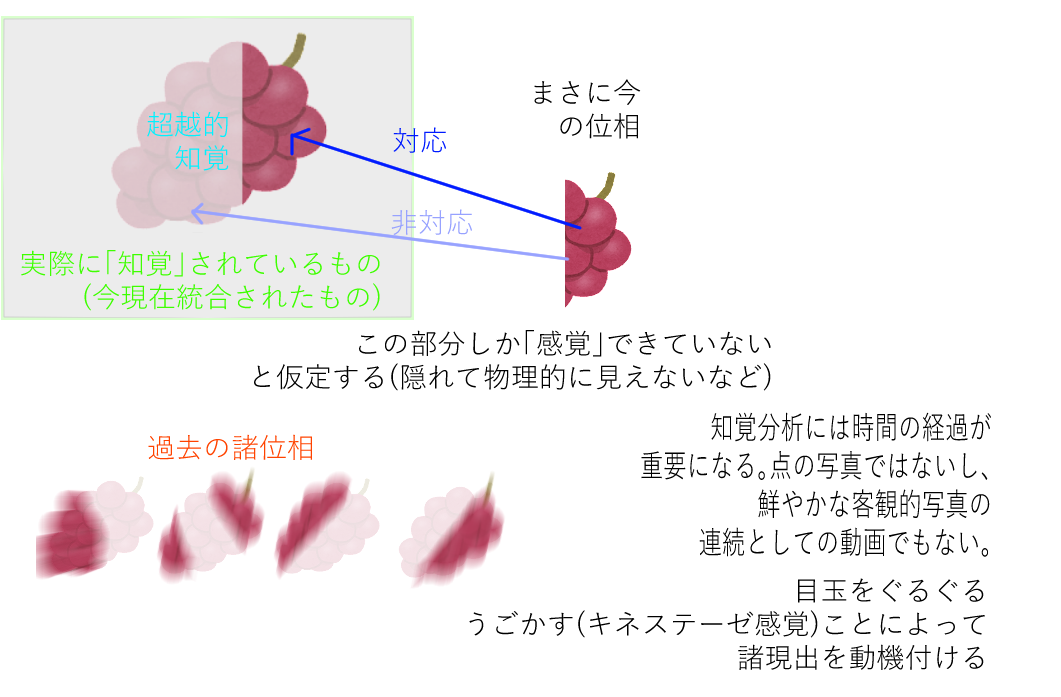

不在の射映、地平的志向性とはなにか、意味

不在の射映:・対象の地平についての意識。知覚はこの不在の射影が伴っているのであり、またこのおかげで、知覚は成立している。「地平志向性」とも表現されている。前の用語で言えば、「非本来的な現出」。

「フッサールによれば、直観的に現前的であるのは実際には単一の射影だけであるけれども、リンゴの木自体を知覚するのは、彼が地平的志向性と名付けるものの寄与のおかげである。フッサールは対象の現前の射影の直観的意識にはつねに不在の射影という対象の地平についての意識が随伴すると主張している。直観的に与えられたものに直接向けられているだけならば、対象そのものについての知覚的意識は可能ではない。」

「フッサールの現象学」145P

地平とはなにか、意味

地平(Horizont):・時間的にも、空間的にも、理念の上でも、どこまでいってもその先があるという仕方で、現に私に体験されている事態のこと。「先行的に枠取りされた潜在性」とも説明されている。

斉藤慶典さんの説明では、図に対する地が地平である。図として浮かび上がるためには、地に支えられて現象する必要があるという。そして地は直接的には現象しているわけではないが(潜在的、間接的に現象している)、それにともなわれることなしには何ものも現象しないという。

このように地平を考えていくと、サイコロの見えていない面だけではなく、サイコロの背景にある壁や机、庭、近所の人々、というようにより広範囲の地平として広がっていく。これをどこまでも広げていくと、「世界(世界地平)」となる。

フッサール「(対象の)どんな規定も最終的なものではなく、実際に経験されるものは同一のものについての可能的経験の地平を無限に持っている。……この無規定な地平は可能性の空間として、さらなる規定の歩みをあらかじめ指示しつつ、前もってともに機能しており、実際の経験の中ではじめてその内の特定の可能性を押しのけて選び取られるのである。」

1:直観的に現前的であるのは、単一の射影だけ。たとえば今現在、まさに現前的であるのは、サイコロの1の面だけ。しかしこれだけでは、サイコロの1の面だけ、ある側面だけを知覚している、という知覚すら生じない。

2:単一の射影だけでは、対象として構成することが出来ず、したがって外的知覚が成立しない。

3:外的知覚が成立するためには、単一の射影だけではなく、「もうすでにない射影」や、「これから生じるであろう射影」など、今は不在の射影についての意識が一緒に生じている必要がある。言い換えれば、非本来的な現出と、本来的な現出がセットになって、はじめて知覚が生じる。さらに別の言い方をすれば、直観的に与えられた射影を「超越」する必要がある。本来的な射影は非本来的な射影の「おかげで」対象を提示できるのであり、地平に埋め込まれている「おかげで」構成されるのである。

「地平』とは、時間的にも空間的にも、そして理念の上でも、どこまでいっても『その先』があるという仕方で、現に私に体験されている事態のことである。直接にノエマとして現象するどんな『もの』も『こと』も、それだけで単独に現象しているのではなく、いわばそれらが『図』として浮かび上がるための『地』に支えられて現象する。この『地』は、直接に現象しているわけではないが、それにともなわれることなしには何ものも現象しない以上、すでに現象するものの領分に属しており、潜在的に『見えるもの』である。この証拠に、『地』として背景に沈んでいたものは、いつでも『図』として現象することができる。この机の背後の壁や窓、机自身の表面や引き出しの中味、などなど。しかもこの『地(じ)』は、どんな現象の現場にも居合わせていて、その中から何が『図』として浮かび上がるかをあらかじめ規定することはできない。つまり,それは無限の開放系なのである。」

「フッサール起源の哲学」235P

「というのもフッサールは、「地平とは、先行的に枠取りされた潜在性(vorgezeichnete Potentialittiten)である」と述べていたからである(1.82)。付帯的現前化は、可能な現前化の先行的企投として、現前化の地平を定義するものである。ところでこの〈地平〉とは、”Re-tention”および”Pro-tention”として志向性以外の何物でも左い。それは〈地平志向性〉なのである。さて、〈志向性〉概念に集約される現出者と現出との差異、思念と所与の差異は、二つの事態を含んでいることが明らかになった。つまりそれらは統覚による知覚の乗り越えとしての〈対象志向性〉であり、付帯的現前化による現前化の乗り越えとしての〈地平志向性〉である。そうであるとすれば、私の問いは志向性の可能性の制約に関わる以上、この両者の構造連関こそが問われねばならい」

魚住洋一「フッサールにおける現象概念」,54P

「決定的なことは、フッサールの論証を過小評価しないことである。彼は単に対象のあらゆる知覚は直観的に現前的であるものより以上のものを必然的に含んでいなければならないと論じているだけではない。何かを木として見るために、直観的に与えられた射影を超越し木の不在の射影を非主題的に共に志向しなければならないことになる(そういうわけで、あらゆる知覚はフッサールのことばでは『超出理解』を伴うのである)。換言すれば、リンゴの木は、現前(直観的に与えられた射影)と不在(直観的に与えられていない射影の多様)の間のこの遊動において直観的に与えられた超越的対象としてのみ現出することができる。最終的に、フッサールはまた、直観的に与えられる射影は対象の不在の射影に地平的に関係するおかげで対象を呈示しているにすぎず、現前的射影が現前的射影として構成されるのはただ地平に埋め込まれているおかげである、と主張しているのである。」

「フッサールの現象学」146P

(2):射影とは感覚的内容の「機能」である

(1)感覚的内容は「広がり」をもっている

(2)感覚的内容は「射影」という機能によって、「広がり」をもつ

フッサールは「感覚的内容とは不断に変化する射影のことである」とも言っている点も抑えておく必要がある。変化するからこそ、広がりをもつのである。変化した後でも、変化前の感覚的内容が「保持」されているからこそ、感覚的内容は広がりをもっている。

1:感覚的内容が与えられる。体験される。

2:感覚的内容は射影として与えられる。単一の射影ではなく、不在の射影を含めた幅をもって経験される。もし感覚的内容がなければ、つまり射映として機能していなければ不在の射影も単体では対象を構成できないので、外的知覚は成立しない。また、感覚的内容はやがて不在の射影として変様し、過去にあった感覚的内容としての射影や、未来においてあるだろうという感覚的内容へとつながっていく。たとえばダダダダーンと一度聴けば、ダダダの時点でダーンが不在の射影として共に幅をもって現れていく。

3:複数の射影が統握されることによって、外的知覚(超越的知覚)が成り立つ。たとえば「ペンを見る」、「メロディーを聴く」といった知覚が成り立つ。

4:昨日食べたリンゴを思い出す場合は、知覚という志向性に基づけられた「想起」であり、一度リンゴを見たという「知覚」がなければ「想起」へと変様することができない。

それゆえに、感覚的内容が射影として機能することは、知覚以外の志向性にとっても重要になる。たとえば1+1=2であるという「判断」においても、もともと1という概念が感覚的内容を起源にもっているという点が重要になる。知覚以外の志向性は、知覚に「基づいている」のであり、それなしでは成り立たない。また、知覚によって「充実」されるのであり、知覚は特に重要視される。たとえば外にリンゴがあるという「判断」は、外に行ってリンゴを見るという「知覚」によって「充実」される。

基づけ関係の図※イメージです

「以前にみたように、「内在的知覚」において「感覚的所与」は「実的に」与えられる。だがもちろん、「感覚的所与」は「超越的知覚」においても重要な役割を果たしているのであり、その場合にこそ、「感覚的所与」は「射映」として機能し、それが「統握される」ことによって「超越的知覚」が成立するのである」

小熊正久「フッサールにおける「射映」の概念 : 表象媒体の研究の一環として」,9P

(3):射影は不変か?

たとえば触らなければ目の前のコップは不変不動の特徴をもっているかのように思える。

しかしすこし視線がズレただけで違った現れを見せているし、またすこし部屋が暗くなったりしただけでも違った現れを見せている。自分がどこに関心をもつかによっても、違った現れをみせる。時間が経てば射影も変化する。そして時間を我々は止めることは出来ない。

フッサールによれば、射影が不変であるケースは「限界的事例」だという。

たとえば瞬きをすれば、射影は変化する。目を一瞬でも閉じたら、閉じる前とはもはや違う現出であり、射影であるという話。前回と全く同じ眼球の位置、遠近ではない。

仮に光の加減や陰影の加減、他のものを固定し、瞬きもせず、身体も一切固定するような極限的な、限界的な事例を考えれば射影が不変であるケースを考えることができるかもしれない。

しかし、現実には存在しないようなものであり、同一性、つまり対象の構成は基本的に射影の変化と関わってくる。感覚的内容が射影の変化を通して機能することによって、知覚は可能となる。

「知覚作用は「射映」としての「感覚内容」および「統握」からなるので,それらの変化・不変化,すなわち,「時間の幅の中で射映を含む変化」が起こる場合と起こらない場合がある。変化が起こらない場合にも時間的位相は移行するけれども,その間に「射映」が不変であり,対象は同じ側面で呈示されるだけということもある。」

小熊正久「知覚における同一性と差異 : フッサール『物と空間 講義 1907』を手がかりとして 」,8P

「ところで,上の分類の(I)によると「射映」が変化しないこともあるので,必すしも「変化」が「同一性」の条件とは言えないのではないかという疑念が生じるかもしれないが,以下の文は,変化と無関係な同一性は現実には存在しないような「限界的事例」であるというフッサールの考えを示している。

『われわれが今まで考察してきた変化しない諸知覚は限界的事例であったし,理念化的虚構のような面をもっていた。というのは,位置や姿勢の変化,少なくとも[遠近に関連する眼球の]調整(Akkomo-dation)において動く眼差しの変化がないわけではないからである』

」

小熊正久「知覚における同一性と差異 : フッサール『物と空間 講義 1907』を手がかりとして 」,10P

小熊正久さんによる「知覚における同一性と差異」の3分類

以下に見ていくように、射影は多様にさまざまな要因を伴って「変化(差異の発生)」しているのにも関わらず、我々は「同一」のものとして見ているという点が重要。

(1)知覚作用の変化・不変化

時間の幅の中で射影を含む変化が起こる場合と、起こらない場合があるという。身体の運動によって射影が変化する場合はこれに含まない。先程検討したように、射影が不変の場合は限界事例である。

(2)知覚対象としての物や諸部分の変化・不変化

(a)視覚における色、触感覚における手触りなどの質の変化。

(b)形、大きさなどの変化。

(c)場所的変化つまり動き。対象の動きにフッサールはとくに「運動的(kinetisch)」という用語をあてている。

(d)物の「全体と部分」の変化。これは上の(a)~(c)の区分と重なる。

(3)自我の身体に関連する変化

・(1)の物の射影の変化は、自己の身体の動きに依存しているという。たとえば眼球の動きに依存している。

・(2)の対象が動く場合も、自己の体の動きに関連している場合がある。たとえば物に近づいていって動きを見る場合と、そうでない場合では変化が異なる。

(2)は、たとえば風船が膨らんでいくさま、暗がりの中で色が変化しているさま、風で動く落ち葉などが考えられる。

要するに、自分が動いているのではなく、対象が動いて変化するケース。自分が物の周りをぐるぐると動いたり、視線を動かしたりするケースは(3)にあたる。

では(1)はなんだ、とここで改めて疑問に思う。知覚対象の変化でもなく、知覚主体の変化でもない。知覚作用の変化である。知覚作用は感覚的内容と統握からなる。たとえばT1時点でA1というマウスが統握され、T2時点でA2というマウスが統握されるとする。この場合、どのように知覚作用が変化しているのか。仮に今マウスをじっと見つめて、知覚の作用において、刻々とマウスの意味やマウスからうける感覚が変化しないというケースがありうるのか。

たとえばマウスの裏側や側面といった「不在の射影」は毎回同じではない。あれ、どんな形だったかな、と曖昧になっている部分もある。もし仮に曖昧ではなく、毎回同じ不在の射影と感覚的内容がセットで構成されていれば、作用が不変というケースも有り得るかもしれない。しかし、それでもはやはり、(1)が不変であるとしても、(2)や(3)が変化するので、やはりすべてが不変である、つまり射影が不変であるケースは限界事例であるといえる。

「(1)知覚作用の変化・不変化。知覚作用は「射映」としての「感覚内容」および「統握」からなるので,それらの変化・不変化,すなわち,「時間の幅の中で射映を含む変化」が起こる場合と起こらない場合がある。変化が起こらない場合にも時間的位相は移行するけれども,その間に「射映」が不変であり,対象は同じ側面で呈示されるだけということもある。射映の変化に影響を与えるものとして,自己の身体の運動やそれに伴う自己の身体と対象との関係があるが,これについては(3)でみる。また,自己の身体の運動はないが「対象の運動や変化」が射映や統握に影響を及ばす場合がある。それは次の(2)に分類される。」

小熊正久「知覚における同一性と差異 : フッサール『物と空間 講義 1907』を手がかりとして 」,8P

「(2)知覚対象としての物や諸部分の変化・不変化。これについてはさらに以下の区分が考えられる。

(a)視覚における色,触感覚における手触りなどの質の変化。

(b)形,大きさなどの変化。

(c)場所的変化つまり動き。対象の動きにフッサールはとくに「運動的(kinetisch)」という用語をあてている。

(d)物の「全体と部分」の変化。これは上の(a)~(c)の区分と重なる。」

小熊正久「知覚における同一性と差異 : フッサール『物と空間 講義 1907』を手がかりとして 」,9P

「(3)上の二種類の変化に「交叉する」のが,「自我の身体に関連する変化」である。(1)における物の射映の変化は主に自己の身体(眼球も含む)の動きに依存する。(2)における対象が動く場合についても,「身体の動きとの関連で対象が動く場ーーーたとえば,物をまわること,物に近づくことなどー–ーもあれば,身体の動きとの関連なしで対象が動く場合もある」。そしてそれらは主体によって区別されているのが通例である。」

小熊正久「知覚における同一性と差異 : フッサール『物と空間 講義 1907』を手がかりとして 」,9-10P

コラム:形態射影と色彩射影、モネとピカソ

個人的にこれは記憶に留めておかないといけない、あるいは共有しなければいけないという説明があったので引用しておく。これらの検討は別の機会に行う。

「レオナルド・ダ・ヴィンチは、ガラスをとおして対象を見る(写し取る)という方法でパースペクティヴ技法を研究した。この技法は、現出のみを抽出するのである。フッサールは現出を『射影』とも呼び、その射影を『形態射影』と『色彩射影』に区別している。この区別にしたがって考えるならば、ルネサンス期のパースペクティヴはこれ以外のパースペクティヴ技法も用いていたが、主要なのはやはり『形態』のパースペクティヴであった。その後、モネなどの印象派は、とりわけ『色彩』に注目したが、これは色彩射影を描くものだった。このように、ルネサンスと印象派の絵画は、それぞれ、現出の二つの側面を描いていた。しかし、それはまた、ともに感覚をかきだしていたということでもある。これに対して、ピカソなどのキュービズムは──直接にはルネサンス的な『形態』よりも印象派的な『色彩』を批判しながらだが──まさにキューブ(立方体・立体)を描きだそうとした。これは、現象学的に見れば、(感覚される現出ではなく)知覚される現出者そのものを描こうとした試みだと言えるだろう(谷轍『これが現象学だ』64~65P)。」

「何の動きも感じられないしんとした小部屋のなかで壁にかかっている絵を眺めているという状況を想像してみると、そこでは、部屋や絵画だけでなく『知覚そのもの』にも変化がないように思われがちである。だが、その想像では『知覚』という体験が考慮されていないだけである。実際の知覚に少しでも注意を向けてみれば、静止している絵画を知覚する場合にも、その知覚活動には無数の変化があるということに気づく。動かないものの知覚も変化するのである。『動いている背景』に関しても、それが知覚される際には物の動きがそのまま映しだされているように思われるかもしれないが、静止している物の知覚におとらぬ知覚の変化が起っていることであろう。知覚活動に多くの変化が含まれているとすれば、知覚とは心の中に一枚の絵画を所有するようなことだなどとは考えられないであろう(小熊正久『知覚における同一性と差異』,1P)。」

次回、キネステーゼについて掘り下げていくことで、射影の理解を深めていく予定。その後、内的時間意識に取り組む。

その前に、ざっくりとしたイメージとして図で整理しておく。※内容が大きく変わるかもしれません。

今回の整理と、次回の概要

・超越の謎のイメージ

どの位相においても単一の射影では対象化されないので、料理がなにかはわからない。素材と影の素材のまま。もっといえば、言葉にすらできないような、「感覚的内容」としか言えないようなもの。

常に新鮮な素材は1つ(まさに今の位相)だが、それも捉えようとしたら消えつつあり、グラデーションのある影の素材がたくさんある。そうした多様の射影が統一され、「ステーキ」として我々は対象を構成し、「ステーキ」を主題的に見ている。対象がどのように構成されているか、どのような意味かといったものは主題的に見られていない。それを主題的に見る方法が「超越論的還元(反省)」である。

・キネステーゼのイメージ

キネステーゼと時間

参考文献リスト

主要文献

ダン・ザハヴィ「フッサールの現象学」

谷徹「これが現象学だ」

竹田青嗣「現象学入門 (NHKブックス) 」

新田義弘「現象学とは何か フッサールの後期思想を中心として (講談社学術文庫) 」

新田義弘「現象学とは何か フッサールの後期思想を中心として (講談社学術文庫) 」

斎藤慶典「フッサール 起源への哲学 (講談社選書メチエ)」

汎用文献

「哲学 雑学3分間ビジュアル図解シリーズ」

「哲学用語図鑑」

「本当にわかる哲学」

「史上最強の哲学入門」

参考論文

・小熊正久「知覚における同一性と差異 : フッサール『物と空間 講義 1907』を手がかりとして 」(URL)

→知覚における射映に関して参考になる・本来的現出・非本来的現出知覚、現出、現出物、感覚与件等の理解

→今回の記事はこの論文を何度も読み直すことが重要になってきます。はじめのうちは全くわかりませんでしたが、他の論文や参考書を往来することによって、少しずつ理解できてきました。

・小熊正久「フッサールにおける「射映」の概念 : 表象媒体の研究の一環として」(URL)

射映について参考になる

・谷徹「キネステーゼ意識と相互主観性」(URL)

・佐藤徹 「運動指導におけるキネステーゼ意識の把握に関する事例的考察-初心者の倒立練習に関して」(URL)

・小熊正久 「フッサール現象学における表象媒体の研究-知覚・想像・画像表象に関して」(URL)

・中敬夫「一にして不可分の空間 (の) 経験: スピノザ・フッサール・ビラン」(URL)

本来的・非本来的、規定性・未規定性,予期志向、目的論

・紀平知樹「現象とロゴスニフッサール現象学における基礎づけの理念と意識の志向性一」(URL)

・魚住洋一「フッサールにおける現象概念」(URL)

現出・現出物の説明、現象の説明、射影の説明

・鈴木康文「フッサールにおける現出と身体の問題」(URL)

キネステーゼの説明を詳しく ヒュレーの説明

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。