- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?

【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?

- 2025/1/30

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

Contents

- 1 はじめに

- 2 【コラム】現代社会でも『自殺論』の分析結果が当てはまるのか、解決方法はあるか

- 2.1 デュルケム的な分析方法は現代で主流か

- 2.2 現代でもデュルケムの分析結果は当てはまるのか

- 2.3 例えばどのような点が当時の社会と異なるのか

- 2.4 なぜ西洋諸国の自殺率は20世紀以降下がっていったのか

- 2.5 創造的個人主義とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- 2.6 アドラーの場合の創造性

- 2.7 経済的に恵まれた階層の方が自発的な社会参加により積極的である:文化資本の有無

- 2.8 統合された貧困と、剥奪された貧困

- 2.9 世界価値観調査の図

- 2.10 単なる創造性に価値はあるのか、それで道徳的と言えるのか

- 2.11 真木悠介(見田宗介)さんの「現時充足的な時の充実」について

- 2.12 モリス・バーマンにおける「参加する意識」について

- 2.13 中庸の重要性について

- 3 参考文献リスト

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説

【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説

【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?(今回の記事)

【コラム】現代社会でも『自殺論』の分析結果が当てはまるのか、解決方法はあるか

デュルケム的な分析方法は現代で主流か

阪本俊生さんによると、現代ではデュルケム的な自殺研究の試みはあまりされていないという。現代では自殺の要因が語られるさい、個々人の動機や遺書、精神疾患、あるいは模倣が中心になりやすいという。

社会学内部においても、ミクロな個人の心理的要因とマクロな社会的要因の相互作用をいかにして捉えていくかが主題となるともいえる。たとえば現代の社会学者であるアンソニー・ギデンズなどはそのような立ち位置だろう。ダーレンドルフによるコンフリクト理論もその例かもしれない。

もっとも、よりマクロな視点に特化したニクラス・ルーマンなどはデュルケム的な視点を部分的に継いでいるともいえる。社会システムと心理システムは明確に区別されており、自律的であるとみなされる(もちろん両者は相互作用関係、依存関係にあるわけだが、このあたりのややこしい説明は別の動画で説明している)。

ギデンズの構造化理論は個人と社会の双方向的な関係に注目し、社会構造が個人の行動を制約する一方で、個人の行動が社会構造を再生産するという視点を提供している。

もっとも、デュルケムもそのような双方向的な視点がなかったわけではないが、マクロ的な要素内の相互作用の分析が多い印象がある(例えば社会潮流と社会構造の相互作用など)。特に個人の心理的要因が社会的傾向に影響を与える力はほとんどないと考えられているあたり、ミクロ的な要素への軽視が見られる。社会の規範や制度の変動なども基本的に集団単位の力(集合的沸騰)で起きるものとされ、個人の心理的要素や主体性、力に重きを置くわけではない。

キーワード:デュルケム的な自殺研究の試み

「今日でも自殺の要因が語られるさい、個々人の動機や遺書、精神疾患、あるいは模倣が中心になりやすい。デュルケムは、こうした常識や一般論に対抗しつつも、説得力のある議論を展開した。ただし、デュルケムのこのような考え方に基づく自殺研究が、その後継承され、さらに展開されてきたかというと、必ずしもそうとはいえない。むしろそうした自殺研究の試みはあまり多くはなされていない。」

阪本俊生「デュルケムの自殺論と現代日本の自殺 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」,11p

現代でもデュルケムの分析結果は当てはまるのか

デュルケムの『自殺論』の当時の分析は現代社会に当てはまらない点が複数ある。

これはデュルケムの分析方法が誤りだったということを必ずしも意味しない。デュルケムが分析した時代とは「違う社会」へと移行していき、「違った自殺の傾向」が現象していったと捉えることができる。今回は阪本さんの説明やクリスチャン・ボードロとロジェ・エスタブレによる分析を参考に説明していきたい。

例えばどのような点が当時の社会と異なるのか

デュルケムの分析例(近代)

経済発達した地域では自殺率が高く、未発達な地域では自殺率が低い。富裕層は自殺率が高く、貧困層は自殺率が低い。景気が改善されても自殺はあまり減らず、増加することがある。また、高い教育を受けている人ほど自殺率が高い。主に分析は19世紀のヨーロッパである。

現代の分析例(現代)

現代ではヨーロッパやアメリカ、日本などの先進国では共通してそれらの「反対の結果」が多く示されているという

たとえば経済発展した地域の方が自殺が低いという結果が出ている。これは国同士ではなく、国内での比較であることに注意。

「実は、西ヨーロッパの自殺率の傾向は、デュルケムがみた19世紀のそれと20世紀のそれとでは、大きく異なっている。例えば、デュルケムは、地方よりも都市に自殺が多いことを指摘していたが、今日ではむしろ反対である。同様に、デュルケムは経済発展した地域に自殺が多く、経済発展の遅れている地域の自殺が比較的少なく、また同様に富裕層に自殺が多く、貧困層には自殺が少ないとして「貧困の抑止力」を主張した。だが、いまではこれらは、いずれも反対の結果が示されている。そしてこのような傾向は、ヨーロッパだけでなく、アメリカや日本など、いわゆる先進国に幅広く共通に見られる。……つまり、デュルケムが自殺増加の要因として個人主義化やアノミーを指摘したような統計的特徴は、もはや20世紀の欧米諸国においては、見られなくなっているのだ。」

阪本俊生「デュルケムの自殺論と現代日本の自殺 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」,12-13p

例えばどのような点が当時の社会と同じなのか

ボードロらの分析によれば、経済的に豊かな国ほど自殺率は高く、貧しい国は自殺率が低いというデュルケムの分析と似たような結果が出ている。

これらの比較は国同士の比較であり、国内の地域や階層の比較ではないという点が重要である。

欧米諸国では自殺は女性よりも男性に多い。離婚はとりわけ男性の自殺率を高める。

自殺者は月曜日、そして春から夏にかけて多い。戦争や政変においては自殺率が低下する。

例えばこれらの点では19世紀のヨーロッパの分析と似たような分析結果が出ているという。

ボードロらの分析によれば「伝統的社会から近代的社会へと変化しつつある社会」では、デュルケムが19世紀ヨーロッパを分析した際の規則性が多く重なるという。

たとえば現代のインドなどがその例だという。たとえば経済発展する都市部の自殺率は農村部よりも高く、教育を受けた人の自殺率の方が高い。

「ただしボードロたちは、デュルケムの見方や方法に誤りがあったと考えているわけではない。相違する部分はあるものの、デュルケムが得た結果のなかには、今日の欧米諸国にも当てはまるケースが多い。例えば、自殺は女性よりも男性に多く、離婚はとりわけ男性の自殺率を高める。自殺者は月曜日、そして春から夏にかけて多く、また戦争や政変においては自殺率が低下する。さらに、今日でもデュルケムの主張が全般的に当てはまる地域も存在する。急速に経済発展し、伝統的社会から近代社会へと変貌しつつある国々である。例えば、現代のインドでは、自殺率に関して、デュルケムがみた19世紀の西ヨーロッパと同様の特徴がみられる、とボードロたちはいう。経済発展する都市部の自殺率は農村部よりもはるかに高く、したがって豊かな地域の自殺率が貧しい地域のそれよりも高い。また、高い教育を受けた人びとの自殺率も、そうでない人びとよりも高い。これらはまさにデュルケムが19世紀の西ヨーロッパに見た統計的特徴と重なっている。」

阪本俊生「デュルケムの自殺論と現代日本の自殺 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」,12-13p

なぜ西洋諸国の自殺率は20世紀以降下がっていったのか

デュルケムが主に分析した時代である19世紀は自殺率が右肩上がりだったという(自殺率の急激な上昇)。この時期は近代化が加速した時代であり、経済が成長し、都市化が進んでいった時代でもある。いわば急激な社会変化の渦中にあったわけである。ボードロらの分析によると、20世紀以降、経済成長とともに自殺率は低下していくという。

ボードロらは「個人化してきた大都市」や「豊かな階層」であっても20世紀に入って自殺率は減少しているという。

その理由として個人主義化やアノミーの負の影響が何らかの形で抑えられるようになったことが考えられる。

創造的個人主義とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

その抑制作用のひとつとしてボードロらは「創造的個人主義の発展と進展」を主張している。

創造的個人主義:個々人それぞれが、自らの仕事やさまざまなモノの消費を通じて、自分の周りの世界や他人との積極的で創造的なかかわりを形成していくような態度のこと。

ボードロらは創造的個人主義には孤独や意味の喪失、無力感を克服する効果があると考えた。

裏返して言えば、「創造的個人主義の態度が困難な人は自殺率が高い」ということになる。

「自らの仕事やさまざまなモノの消費を通じて、自分の周りの世界や他人との積極的で創造的なかかわりを形成していく」ためには一体どういった環境が必要だろうか。たとえば失業率が高いような状況では、継続的な人間関係の構築や趣味への没頭は難しいだろう。教育や教養の程度が低ければ、共通した会話がより困難になり、包摂される機会や範囲が減るかもしれない。

阪本さんの例でいえば、学校や職場の人間関係、趣味の集まり、スポーツや文化のサークル、ボランティア、社会運動など、積極的なコミュニケーションを通じての人間関係形成は「伝統的な人間関係の崩壊による個人化、孤独化の危機をのり超える手段」となるという。

自分より大きな経済のあり方や教育のあり方だけではなく、よりミクロな精神論的なあり方によっても、より積極的なコミュニケーションが可能になる側面があるだろう。

「20世紀に自殺を抑止してきた要因については、ボードロたちは「創造的個人主義」の発展と浸透をあげている。創造的個人主義とは、個々人それぞれが、自らの仕事やさまざまなモノの消費を通じて、自分の周りの世界や他人との積極的で創造的なかかわりを形成していくことであり、このことを通じて孤独や意味の喪失、無力感を克服するといった意味をもつ。ボードロたちは、こうした創造的個人主義9)に基づくライフスタイルの広まりこそが、西ヨーロッパの自殺率の低下に貢献しているとみている。したがって、20世紀以降の自殺率に関する明と暗は、これらの恩恵に浴するか否かにかかっている、ともいえるのである。実際、20世紀の自殺率は、しばしば失業率や購買力とのあいだに高い相関関係を示す。このことは、20世紀の自殺の抑止力として、仕事やモノの消費がかかわっていることを示唆している。また景気との関係についても、すでにふれたように、20世紀の欧米諸国では19世紀と異なり、自殺率は景気に負の相関で連動するのが一般的となる。すなわち、景気悪化の局面では自殺率は上がる一方、景気が改善すると自殺率は低下していく。また各国内における貧しい地域の自殺率は高く、豊かな地域の自殺率は低く、貧しい階層や失業者の自殺率は高いが、富裕層の自殺率は低い。」

阪本俊生「デュルケムの自殺論と現代日本の自殺 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」,13-14p「もちろん創造的個人主義が含意するのは、経済的な側面だけではない。これには個々人による主体的な社会的ネットワークの構築も含まれる。近代社会において、人びとは地域や血縁に根ざす伝統的な人間関係に依存するやり方から、自発的に他人との関係をつくりだすことへと移行してきた。学校や職場の人間関係、趣味の集まり、スポーツや文化のサークル、ボランティア、社会運動など、積極的なコミュニケーションを通じての人間関係形成は、伝統的な人間関係の崩壊による個人化、孤独化の危機をのり超える手段となる。すなわち人びとは、趣味の消費や文化的活動、そして積極的意欲をもっておこなう仕事を通じて、周りの世界そして社会との創造的な関係を生み出すことで、個人化や孤独を克服することができるのである。だが、このような関係形成には、当然、安定的な仕事をもっていること、そして一定の経済力や時間的なゆとりのあることが有利に働く。実際、ボードロたちは経済的に恵まれた階層の方が、こうした自発的な社会参加により積極的であるというデータを示している。さらに教育や学校での人間関係、そこで得られる経験や知識、文化や教養なども影響する。教育の度合いは、もちろん職業の安定性や経済力ともかかわっている。他人とかかわりやコミュニケーションには、文化的要素の共有が影響する。例えば、たまたま出会った人が同郷であったり、共通の趣味があったりしたときに話題がはずむ。共通の知識や価値観、感性や経験などは、しばしばコミュニケーションを容易にする。伝統的社会の場合、これに苦労する可能性は低かったであろう。だが、人びとの流動性が高く、社会も文化も複雑化し、多様化した近代社会では、これは必ずしも容易ではない。このような社会では、他人とのコミュニケーション回路をひらくには、引き出しが多い方が有利である。したがって幅広い知識や広い意味での教養が役に立つことも多い。」

阪本俊生「デュルケムの自殺論と現代日本の自殺 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」,13-14p

アドラーの場合の創造性

たとえば心理学者のアドラーの場合は、主観の在りよう、解釈によって他者や世界のとらえ方をポジティブに変えるという手法をとっていく。まわりの制度が悪いから、親が悪いからと他責思考になりすぎるのもまずいというわけだ。

自責や他責を乗り越えた、共同体意識をまずは精神面から構築する努力も大事となる。ただし、そうした精神論を教えるのは教育でもあり、制度の問題でもある。義務教育でそうした精神論、道徳論が十分に扱われているだろうか。ある程度経済的に豊かな人が精神を鍛えようとして自己啓発系の本を手に取るイメージが私にはあり、本当に貧しい人は日々生きることに忙しく、そうした機会が(無料であっても)少ないのかもしれない。

創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(1)心理学の基礎知識

経済的に恵まれた階層の方が自発的な社会参加により積極的である:文化資本の有無

ボードロは「経済的に恵まれた階層の方が自発的な社会参加により積極的である」というデータを示している。

経済的に恵まれていると自らへの教育の機会が増える。教育の機会が増えれば経験や知識、教養なども高まり、人間関係形成への助力となりうるというわけだ。

阪本さんは「文化資本は伝統社会のときよりもはるかに重要になってきている」と指摘している。文化資本は社会学者のブルデューの言葉であり、「個人または集団がそれぞれの社会的活動の場において有する文化的有利さの可能性の大小」を意味する。例えば親の学歴が高かったり、教養があったりすると、子どもにもそれが伝達される可能性が高い。単なる「金銭的な有利さ」ではない。

ルーマン的に言えば包摂される人はますます包摂され、排除される人はますます排除されるという時代になってきているのかもしれない。

「いわばコミュニケーションのための文化資本の蓄積のようなものである。個人化した近代社会が、他人とのより積極的で主体的なかかわりを求めるものであるとすれば、このような資本は伝統的社会よりもはるかに重要である。それは個人化しつつある近代社会において、個々人が社会から切り離されてしまわないための貴重なツールとなるのである。もし創造的個人主義のための文化資本の蓄積や形成が、個人の消費や教育とかかわっているとすれば、それらを享受できる人びとが、デュルケムのいう個人主義化の危機の克服という点で有利な立場にいることになる。これらと個人に社会との結びつきを保証する仕事が組み合わせこそが、近代社会の自殺の増加に歯止めをかける抑止力となっているとも考えられる。その一方で、デュルケムが19世紀のヨーロッパにみた「貧困の抑止」は、20世紀の経済発展した国々においてはみられなくなる。そこでは、経済的な貧しさは、むしろ自殺率を高める要因になっているのである。」

阪本俊生「デュルケムの自殺論と現代日本の自殺 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」,13-14p

統合された貧困と、剥奪された貧困

ボードロらは貧困を「統合された貧困」と「剥奪された貧困」の二種類に分け、現代の先進国は主に剥奪された貧困に当てはまると分類している。

統合された貧困(integrated poverty):貧困でありながら社会的・文化的つながりが深く、共同体との強い絆によって支えられている貧困を意味する。このような貧困では、経済的には困窮しているものの、社会的連帯や相互扶助が存在し、自殺率は低い傾向にある。

剥奪された貧困(disqualifying poverty):近代化に伴い社会的つながりが失われ、孤立した状況で貧困に直面しているケース。

個人が社会的サポートを得る機会が少なく、精神的な支援が不足し、自殺率が高くなることが多い。

「伝統的社会においては、人びとは社会との文化的つながりも深く、社会的連帯も大きい。この場合、たとえ経済的には貧しくとも、自殺率は低くなりがちである。ボードロたちは、これを「統合された貧困(integrated poverty)」と呼ぶ。ところが、やがて近代化が社会のすみずみまで浸透していくにつれ、伝統的な社会生活の形態を保持していたところでも、それが徐々に崩れていく。このようなところは、もともと経済発展が遅れがちな地方など、一般に経済的には貧しい地域である。こうしたところでの伝統的な社会のしくみの解体や個人化は、経済的に恵まれた地域におけるそれらよりも、深刻な結果を引きおこす。というのも、社会が解体するなかで、それを補うはずの創造的個人主義の発達は困難だからである。したがって20世紀の西ヨーロッパにおけるように、近代化が社会全体に浸透すればするほど、貧しい人びとは文化の点でも、社会的つながりの点でも不利な状況におかれることになる。このように近代化の成熟過程において生じてくる貧困の性格を、かれらは「剥奪された貧困(disqualifying poverty)」10)と呼ぶ。」

阪本俊生「デュルケムの自殺論と現代日本の自殺 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」,14-15p

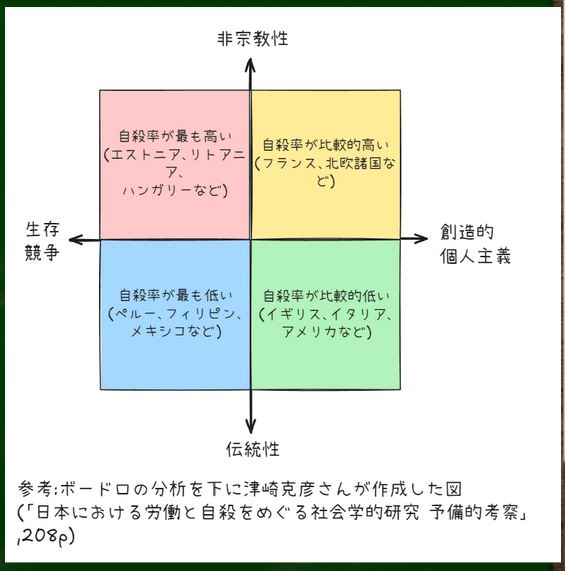

世界価値観調査の図

ボードロらの主張をもとに津崎克彦さんが作成した図を参考にして図示してみた。世界価値観調査ともいうらしい。人々の意識の差異や変化に関するデータから自殺を説明しようとする研究である。

津崎さんによると非宗教性/伝統性はデュルケムにおける統合の程度に関わる軸であり生存競争/創造的個人主義の軸は新たにボードロらが付け加えたものであるという。

・非宗教性/伝統性

「人生における宗教の重要性」、「両親に自分のことを誇りに思ってもらいたい」、「安楽死や自殺に対して批判的である」等の変数によって構成される。

賛成する場合は伝統の方向へ、そうではない場合は非宗教性へとサンプルが位置づけられるという。

・生存競争/創造的個人主義

「労働を収入と安定の源としかみなさない」、「仕事に仕向けられる個人的な関心やそれがうみだす社交性は副次的なものである」等の変数について、賛成の場合は生存競争の方向へ位置づけられる。

「教育と労働において自己啓発が優先される」、「寛容と他者への敬意を重んじる」、「民主主義の優越に対する確固たる信念がある」という回答についてプラスの場合には創造的個人主義の方に位置づけられる。

図を見てみると、伝統が強い場合、すなわち統合が強い場合には自殺率が低い。これにはそこまでの意外性がない。

「こうした説明とは別に、ボードロによる、世界価値観調査を利用した人々の意識の差異や変化に関するデータから自殺を説明しようとする研究もある。この研究では、まず、人々の価値観を、「宗教に対する態度」(伝統-非宗教性)と「労働に対する態度」(生存競争-創造的個人主義)の2次元に分ける。「宗教に対する態度」とは、「人生における宗教の重要性」、「両親に自分のことを誇りに思ってもらいたい」、「安楽死や自殺に対して批判的である」等の変数によって構成され、それぞれに賛成する場合には伝統の方向へ、そうでない場合には非宗教性にサンプルを位置づける。「労働に対する態度」では、「労働を収入と安定の源としかみなさない」、「仕事に仕向けられる個人的な関心やそれがうみだす社交性は副次的なものである」等の変数について、賛成の場合は生存競争の方向へ、逆に、「教育と労働において自己啓発が優先される」、「寛容と他者への敬意を重んじる」、「民主主義の優越に対する確固たる信念がある」という回答についてプラスの場合には創造的個人主義の方に位置づける。

こうして得られた4象限と自殺率との関係を対応付けたものが、下図になる。縦軸はデュルケイムが統合と名付けた概念に近いもので、伝統の強さ(統合が強い状態)はおおむね自殺を抑える傾向があることが確認される。横軸はデュルケイムが自殺を説明する際には想定していなかった軸である。ボードロらによれば、この結果は、①非宗教的で世俗化した価値観の下では、労働の創造性や意味づけ、組織形態が自殺を抑える要因として重要であること、②第二次世界大戦後の先進社会においては、家族や宗教などの伝統的な紐帯に代わるものとして、人々が仕事を中心に統合されるようになり、自己のアイデンティティを仕事に置いた人々が同時に経済発展を経験したことで、自殺率の減少や抑制に寄与したこと、③現代社会では、知的労働者を中心として、創造的個人主義に基づく仕事を実現している人が存在する一方で、パートタイム労働者やファーストフードレストランの店員など、創造的個人主義の条件を満たさない人々が増大しており、新しい経済の下で生み出された、こうした人々が自殺に陥る可能性が高いのではないかという点を指摘している(Baudelot2006=2012:116-127)。」

・津崎克彦「日本における労働と自殺をめぐる社会学的研究 予備的考察」(2019),207-208p

単なる創造性に価値はあるのか、それで道徳的と言えるのか

重要なのは「創造的個人主義」の要素が強いからといって必ずしも自殺率が低い枠ではないという点である。統合が弱ければ、たとえ創造的個人主義の要素が高くとも自殺率は高くなる。

この話を聞いて思い出すのは、デュルケムが「個人化は、道徳的個人主義という『わが国の道徳的統一を確立する唯一の信条体系』に掣肘されてはじめて近代社会の構成原理たりうる」と考えていたことである。

単なる個人化においても創造性が発揮されたり、それをきっかけにした人と人とのコミュニケーションが増えることはあるかもしれない。

しかしそうした個人化の方向が「個人の自己利益追求」に特化していった場合、あるいはその手段として過度に位置づけられた場合は自殺を抑える機能はもはやないと考える。道徳性に基づかない単なる創造性に大した社会的価値はないのではないだろう。

そうした非道徳的な創造性がいかに人間の生活を技術的に豊かにしたとしても、むしろ技術の進歩ゆえにその方向を誤って悪い方向に使い、人類単位の自己破壊へと導いていく可能性がある(核兵器の使用もその例だろう)。

創造的なら何でもOK、お金を稼げれば何でもOKという価値観の蔓延は短期的に利得であっても長期的に、より全体的にみたら国規模、地球規模の自己破壊へと至るのではないか。

先天的にではなく後天的に形成された、その特定の社会の集合的な意識を、道徳を個々人が意識したうえで、その方向へと創造性を発揮することが最も自殺率を下げうるというわけである。もちろんできれば特定の社会ではなく、より広い範囲の社会、世界単位の全体を意識できることにこしたことはない。デュルケムも理想としては愛国心よりも人類愛を考えていたと言えるが、後者の場合はまだ難しいと考えていたようだ。

デュルケムが新カント派に影響を受け、「個人が自らの社会的な実在を自覚することで、真の意味での個人の主体性が発揮され、創造力が生かされる」と考えていた点は私にとっても重要な視点である。

創造は何のためにあるのか、「当為(すべきこと)」や「規範(あるべき状態)」について諸個人が考える必要があり、デュルケムはそうした状態について科学的にアプローチしていたともいえる。もちろん、特定の社会に依存しない、普遍的・絶対的な当為や規範が存在するとは考えられていない。あえていえば、その時代、その社会ごとの、適度な統合や拘束という「バランス(中庸)」の当為や規範への志向だと私は考えている。

デュルケムは自殺率の増加、アノミーやエゴイズムなどの諸問題の対策として「中間団体」の再建を提示した。

デュルケムがその中でも「職業団体」を重視するのは、とくに経済の文脈においてアノミーがひどいからであろう。また、「職業道徳」に基づいた創造性の発揮にデュルケムが期待したのだとも解釈できる。政治についても同様であり、国家と国民の間の「政治団体」を設置することにより、適度な双方のコミュニケーションが可能となり、かつ適度な自由と拘束が得られると考えていたと解釈できる。

「デュルケムにとっては、個人主義は社会の所産である。分業の進展の結果、『同一社会集団の諸成員は、彼らの人間性、つまり人格一般を構成している諸属性の他には共通のものをもはや何も待たないだろう。』この『社会化された個人主義』(宮島)――デュルケムはこれを道徳的個人主義と呼んでいる――によってこそ、『われわれを社会に結びつける』ことが可能になるのである。道徳的個人主義は、『単に無政府主義でないのみならず、今後はわが国の道徳的統一を確立する唯一の信条体系である』。ドレフェス派知識人の個人主義を批判して軍隊と社会秩序を擁護しようとする反ドレフェス派にたいして、デュルケムは、個人の諸権利を否定することこそフランス社会にとっての自殺行為だというロジックで対抗しているのである。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,63p

「しかし、このような区別はあまり適切ではない。すでに詳述したように、ウェーバーだって個人の自律性を素朴に信じていたわけではない。どうしようもない権力や支配の実在を、単にそれに唯唯諾諾と従っている個人の心持ちから理解しようとしただけである。デュルケムの場合も、その後のヨーロッパでの研究の成果では、むしろドイツ留学時代に洗礼を受けた新カント派の影響の下で、個人が積極的に集合的な意識をわがものとし、その集合的・社会的な力を自覚することが、完全で欠けたところのない個人としての完成でもあるという考え方をもっていたことが重視されている。つまり、単純に社会を外在するものと考えて個人の主体性や創造力に関心を向けなかったのではなく、むしろ個人が自らの社会的な実在を自覚することで、真の意味での個人の主体性が発揮され、創造力が生かされると考えていたのである。」

「ブリッジブック社会学」,48p

真木悠介(見田宗介)さんの「現時充足的な時の充実」について

創造的個人主義の話を聞いて思い出すのは真木悠介(見田宗介)さんの「現時充足的な時の充実」である。ニヒリズムへの対処はエゴイズムやアノミーへの対処ともつながり、自殺率の低下にもつながっていくことになる。

現在の生を虚しくないと実感させるような等価な機能を我々はできるだけ見つけていく必要があるのかもしれない。

「そして、われわれが、現時充足的なときの充実を生きているときをふりかえってみると、それは必ず、具体的な他者や自然との交響のなかで、絶対化された『自我』」の牢獄が溶解しているときだということがわかる」(『時間の比較社会学』,315P)

モリス・バーマンにおける「参加する意識」について

また、近代化に伴って失ったものだけではなく、得たものも考慮する必要があるといえる。例えば著しい人権の剥奪、たとえば奴隷のようなケースは明らかに減っている(宿命論的自殺の減少)。ただ「あの頃はみんな繋がっていてよかった」と昔の体制に戻ればいいという単純な問題ではない。

具体的な対策、方法は細かく違うにせよ、そこには「他者」や「自然」が我々と共にあるという「自分より大きなシステムに参加する意識(モリス・バーマン)」という認識論が共通して見いだせるのだと私は信じている。

「今世紀初頭に一握りの知識人が捉えられていた疎外感・無力感を、いまでは街を歩くふつうの人々がそれぞれに抱え持っているようだ。感覚をマヒさせるばかりの仕事。薄っぺらな人間関係。茶番としか思えない政治。伝統的価値観の崩壊によって生じた空虚のなかで、我々にあるものといえば、狂信的な信仰復興運動、統一教会への集団改宗、そして、ドラッグ、テレビ、精神安定剤によってすべてを忘れてしまおうとする姿勢である。あるいはまた、いまや国民的強迫観念と化した、精神療法の泥沼の追求。何百万ものアメリカ人が、価値観の喪失と文化の崩壊を感じながら、自分の生を立て直そうともがいているのだ。憂鬱症が標準的な精神状態である時代。」(モリス・バーマン『デカルトからベイトソンへ』、15P)

「科学革命前夜まで、西洋の人々も驚きと魅惑に満ちた世界を生きていた。これを『魔法にかかった世界』(enchanted world)と表現してもいいだろう。醒めた意識が見据えるのとは異質の、不思議な生命力をたたえた世界への畏怖と共感。岩も木も川も雲もみな生き物として、人々をある種の安らぎのなかに包んでいた。前近代の宇宙は、何よりもまず帰属の場としてあったのである。人間は疎外された観察者ではなく、宇宙の一部として、宇宙のドラマに直接参加する存在だった。個人の運命と宇宙全体の運命とが分かちがたく結びつき、この結びつきが人生の隅々に意味を与えたのである。このような意識のあり方を『参加する意識』と呼ぶことにしよう。」(同,14p)

中庸の重要性について

「バランスをよくしよう」というのは簡単であり、それだけではほとんど何も言っていない。しかしそう言わずには何も始まらないだろう。

最後にデュルケムの言葉を引用して終わる。

「健康は中庸の活動にこそある。現実にも、健康とは全機能の調和的発展を意味する。」

「そして、ただ社会だけが、あるときは直接的、全体的に、またあるときにはその諸器官の1つを媒介にして、この中庸化の役割を果たすことができる。なぜなら、社会は個人に優越した唯一の道徳的権力であり、個人はその優越性をみとめているからである。社会は、法律を布告し情念にこえてはならない限界をしめすうえで、必要にして唯一の権威である。」

「だが相対性の認識が、だから健康などの弁別基準も所詮、各社会において、ひとびとが共有する評価様式、つまり集合意識としてしかあり得ないという認識とはならない。健康が生理学的身体の客観的状態として弁別できるのと同じ意味で、社会種の客観的状態を弁別しようというのである。おまけに、『健康は中庸の活動にこそある。現実にも、健康とは全機能の調和的発展を意味する』という具合に、何事にもよらず過ぎたるは及ばざるが如しといった、恣意的なバランス感覚がしのびこむ。個々にも、コントから継承した保守的精神主義が露呈する。」

「社会学のあゆみ」,92p「第3点は,このような手段として、地位,職業,職務などが指定されている,ということである。これらの点に留意しながら,さきの問題提起に対してデュルケム自身がどのように解答しているかみてみよう。

デュルケムは,まず,欲望ないし欲求あるいは幸福の追求に対する個人の情念は、社会によってのみその限界が画されるとする。

– 「・・・情念に限界を画することのできるものは個人のなかには存在しないから、個人の外部にあるなんらかの力が必然的にここに介入してこなければならない。・・・欲望が生理的メカニズムによって自動的に抑制されない場合には,その欲望は,みずから正当とみとめる限界を前にしてしかふみとどまることができない。

– ・・・この正義の法(人々が正当とみとめた限界)も・・・彼らみずからが自分自身に課するというわけにはいくまい。だから,人々は、尊敬し、自発的に服従しているある権威から,この法を与えられなければならないのである。そして,ただ社会だけが,あるときは直接的,全体的に,またあるときにはその諸器官の1つを媒介にして,この中庸化(modérateur)の役割を果たすことができる。なぜなら,社会は個人に優越した唯一の道徳的権力(pouvoirmoral)であり,個人はその優越性をみとめているからである。社会は,法律を布告し情念にこえてはならない限界をしめすうえで,必要にして唯一の権威である。」35)(カッコ内宮島,傍点筆者)。」米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」,76p

参考文献リスト

今回の主な文献

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム「自殺論 (中公文庫 テ 4-2) 」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

・津崎克彦「日本における労働と自殺をめぐる社会学的研究 予備的考察」(2019)[URL]

『自殺論』の概要としてわかりやすい解説

・阪本俊生「< 寄稿論文> デュルケムの自殺論と現代日本の自殺: 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」(2011)[URL]

現代的な『自殺論』の意義の解説

・横山裕一「デュルケームの集団的意識による個人行動の拘束の理論および自殺論の解説―飲酒問題の理解のための新しい手引きとして」(2018)[URL]

宿命論的自殺関連

・薬師院仁志「自殺論の再構成」(1998)[URL]

主にベナールからのデュルケムへの批判

宿命論的自殺関連

・杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察: アルヴァックスとの比較を通して」(2014)[URL]

・杉尾浩規「自殺と集団本位主義: デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」(2013)[URL]

集団本位的自殺についての解説

・米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」(1980)[URL]

アノミー関連

・合田 正人「西田幾多郎と「模倣」の問題 タルドへの小さな言及の波紋」(2018)[URL]

タルド関連

・中倉智徳「ガブリエル・タルドの『経済心理学』における労働概念について」(2008)[URL]

タルド関連

その他

・奥村隆「ジンメルのアンビヴァレンツ」(2008)(URL)

・奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置――デュルケーム宗教社会学の動学化のために――」(1997)[URL]

・米川茂信「アノミーの規範分析: デュルケム・アノミー概念のマートン・アノミー概念における継受と展開」(1983)[URL]

・村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(2008)[URL]

・盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」(2005)[URL]

・江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(2006)[URL]

・赤坂真人「社会システム論の系譜(Ⅲ)──ヘンダーソンとパーソンズ;科学方法論をめぐって──」(1994)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。