- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三九回(3)】エミール・デュルケムにおける「信念、聖と俗」とはなにか

【基礎社会学第三九回(3)】エミール・デュルケムにおける「信念、聖と俗」とはなにか

- 2025/4/24

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

Contents

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説

【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説

【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?

【基礎社会学第三九回(1)】エミール・デュルケムにおける「『宗教生活の原初的形態』の目的」を解説

【基礎社会学第三九回(2)】エミール・デュルケムにおける「宗教の定義」を解説

【基礎社会学第三九回(3)】エミール・デュルケムにおける「信念、聖と俗」とはなにか(今回の記事)

【基礎社会学第三九回(4)】エミール・デュルケムにおける「儀礼」を解説

【基礎社会学第三九回(5)】エミール・デュルケムにおける「教会」を解説

【基礎社会学第三九回(6)】【コラム】プラグマティズムに対するデュルケムの評価

【基礎社会学第三九回(7)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズム」を解説

【基礎社会学第三九回(8)】エミール・デュルケムにおける「神と社会はひとつである」を解説

【基礎社会学第三九回(9)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズムの儀礼の具体例」

【基礎社会学第三九回(10)】エミール・デュルケムにおける「集合的沸騰」とは

【基礎社会学第三九回(11)】【コラム】聖なる時間/俗なる時間

【基礎社会学第三九回(12)】【コラム】ジンメルにおける「適切な距離」

【基礎社会学第三九回(13)】エミール・デュルケムにおける「認識論」とは

【基礎社会学第三九回(14)】【コラム】「来たるべき社会とその聖」をベイトソンから考える

「信念」、「聖と俗」とはなにか

【1】信念の定義

信念とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

宗教の定義は主に「信念」と「礼儀」と「教会」が重要な構成要素となる。まずは信念から扱っていく。

信念(仏:croyance):世界を聖と俗に分類し、そうした分類に基づいて周りや自分を理解し、信じること。信念は孤立したひとつの表象ではなく、体系として存在している(教義、神話、伝説など)。

キーワード:信念

「宗教現象のうち第2編は信念を、第3編は儀礼を扱っている。第1編第1章の解説によれば、信念とは、表象の体系であって、ここに教義・神話・伝説も含まれる。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へE・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012),125p「いずれにせよ、宗教的信念とは、聖なるものの性質、および、この聖なるものが相互に、あるいは俗なるものと保つ関係をあらわす表象である。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,76p

表象の体系とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

信念が「表象の体系」であるという意味合いがわかりにくい。「シンボル体系」とも呼ばれることがある。※シンボル体系についてはプラグマティズムのコラムですこし掘り下げる予定である。

信念が表象の体系であるとは、単なる個々バラバラの観念ではなく、それぞれが関係しあい、まとまった秩序をもっているということである。

例えばキリスト教において神や天使、悪魔がそれぞれ無関係に存在しているわけではなく、天使と対立する悪魔、人間をたぶらかす悪魔、人間を助ける天使といったように相互に関連し合っているのであり、そのまとまり(ネットワーク全体)に基づいてあるものの聖俗が評価されるのである。

漫画のキャラクターの評価がそれ単体ではなく、ほかのキャラクターやストーリー、相性などの文脈で変わるのとも似ている(体系的な評価であるといえる)。

一般的な信念の意味

日本で信念といえば、一般的には2つの意味をもっている。

第一に、「正しいと信じる自分の考え」であり、自信と関連付けられる概念である。たとえば「信念に欠ける、一貫性がない人物」というように使われる。

第二に、「宗教(神や仏など)を信じる気持ち」であり、信仰心と関連付けられる概念である。デュルケムが信念というとき、主にこの第二の意味で、つまり「宗教的信念」という意味で用いられている。

しかし宗教の構成要素を「宗教的信念」と形容することは論点先取り的になってしまうので、この「宗教的要素」を別の言い方で説明する必要がある。

そこで、「聖と俗という分類に基づいて、物事を理解したり信じること」と述べられているわけである。簡単にまとめてしまえば、「聖なる信念」ともいうことができる。宗教の本質はこの「聖性(及び俗性)」にあるともいえる。この聖性が帯びている信念、儀礼、教会の総体が宗教であり、聖性と関連が薄ければそれはもはや宗教とはいえない。では、このきわめて抽象的な聖や俗とはいったいどういう意味なのだろうか。

【2】聖と俗の定義

聖なるもの、俗なるものとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

聖なるもの(仏:sacré):諸種の禁制によって保護され、孤立させられるべきもの。

俗なるもの(仏:profane):聖物から隔離されねばならないもの。

【ポイント】聖と俗は相反する性質であり、重なる要素がない「絶対的な異質性」とも表現されている。イチゴは野菜でもあり、果物でもあると感じるといった分類が曖昧なケースとは違う。

キーワード:聖なるもの、俗なるもの

「聖と俗の区別は絶対的な異質性による。つまり,聖物とは諸種の禁制によって保護され,孤立させられるべき物である。俗物とは聖物から隔離されねばならぬ物である。従って,宗教的信念とは聖物の性質や聖物相互の関係や聖物と俗物との関係を表わす表象である。」

・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),53p「宗教現象は、信念と儀礼から構成されている。このうち、宗教的信念の特徴は、世界を聖なるものと俗なるものとに二分することである。聖と俗のこの異質性は絶対的であって、善と悪、健康と病気といった対立とは、比べようもない。聖と俗は、互いに何も共通的なものをもたない二つの世界なのである。『人間の思想史において、このように深く分化し、これほど根本的に対立しあっている事物の二つの範疇の例は他にない(『宗教生活の原初的形態』,74p)』。聖なるものとは『禁止が保護し孤立させる物』であって、俗なるものは、『この禁止の適用された聖物から離れたままいなければならない物である』(77頁)。俗のこの定義は、ポジティブな規定を欠いている。俗は、聖ではないとしか規定されていない。俗は、デュルケムにあっては残余カテゴリーといえる。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,75p

神聖とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

「聖なるもの」は日本語でいうと「神聖」という用語にニュアンスが近い。日本語で神聖は「宗教・信仰の対象などとして、日常の事柄や事物とは区別して扱われるべき特別の尊い価値をもっていること」を意味するからである。

もっとも、神という言葉が用いられているからといって、人格的な神が宗教の必要要件ではないし、超自然的なものも必要要件ではない。たとえばキリスト教の神やギリシャ神話の神だけではなく、仏教の仏(ほとけ)も聖なるもの(神聖)であり、また大木や虫なども聖なるものとして扱われることがある。

たとえば日本では「墓を蹴ってはいけない」という規範が存在する。つまり、墓を蹴るという行為はタブー(禁止)とされているわけである。

なぜ禁止・保護されているかというと、墓は「聖なるもの」だからである。「墓は蹴ってはいけないが小石は蹴ってもよい」と区別する時、我々は聖と俗を分類しているのである。日本人はよく無宗教の人が多いと言われるが、しかし宗教的信念が全く無いわけではない。私は仏教徒でもキリスト教徒でもないが、墓は聖なるものだという規範を内面化しているし、またそれを単なる強制ではなく、守るべきものとして積極的・自発的に義務であると感じている。

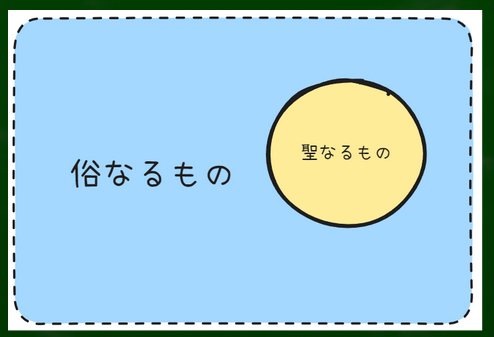

聖と俗の区別

デュルケムは「俗なるもの」をポジティブに定義していない。つまり、「聖ではないもの全て」というふうに消極的に定義しているわけである。

安直に可視化すれば、このようになる。

こうしたカテゴリー、いわば聖と俗のバイナリーコードによって世界が二分されるわけである。共通部分を持たないということが重要である。

たとえば美しいものと聖なるものは共通部分をもつことがありえるかもしれないが、俗なるものと聖なるものは絶対に共通部分をもたない。ただし、俗があることによって聖なるものがあり、またその逆もしかりといった相互関係が存在するという点は重要である。

なにが聖なるものか(俗なるものか)は、宗教によって異なると言える。たとえば仏教では墓は神聖とされるが、他の宗教では墓すらなく、死体はなんら神聖ではないとみなされている可能性がある。

日本人の多くは豚や牛を食べることを禁じられていると感じていないが、しかし他の宗教ではそれらは「聖なるもの」であり、食べることを禁じられている場合がある。なにが聖なるものかは社会相対的なものであるが、しかし宗教が存在すればなにものかが「聖なるもの」とみなされていることは絶対的であるといえる。つまり、時間と場所に左右されない、本質的・普遍的な命題であるということである。

【3】浄と不浄

浄なるもの、不浄なるものとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

デュルケムは、聖はさらに浄と不浄という2つの側面に区分することができると考えている。スミスに影響を受けた要素であり、いわゆる「聖の両義性」である。

浄なるもの:吉なる聖のこと。あるいは純聖のこと。

不浄なるもの:不吉な聖のこと。あるいは不純聖のこと。穢(けが)れたもの。

たとえばキリスト教において悪魔は浄なるものではないが、かといって俗なるものでもない。したがって、不浄なるものであり、聖なるものであるといえる。

たとえばある宗教において「死体」は不浄とされるが、聖なるものであるとみなされ、喪の儀礼によって贖罪(しょくざい)の対象となる場合がある。

「死者の魂を清める」といった言い方は、この文脈で理解することができる。日本でも葬式のあとで塩によって身体を清めることがある。「穢れ(けがれ)」を清めるわけである。

デュルケムは聖と俗の区別について、「聖物に不均衡と不一致との関係があることからくるものであり、これら浄と不浄の区別は聖観念に本質的な要点には触れていない」と述べている。

キーワード:浄と不浄

「浄は吉なる聖、不浄は不吉なる聖にすぎない。デュルケムによれば、これが聖の両義性である。ロバートソン=スミスが宗教学にした偉大な奉仕のひとつは、聖観念の両義性に光明を与えたことだ〉とするのである。」

内藤莞爾「論説デュルケムにおける宗教概念の形成 (2)」(1984),48p

「また逆に、聖なるものとの接触・混淆を禁止することを『消極的』とするのであれば、今度は贖罪的儀礼の『積極性』はどのように説明できるのであろうか。『喪』の儀礼は『死者』という恐ろしく、おぞましい『聖なるもの』を日常世界から分離する儀礼である。また、涜聖や死以外の災厄に対処する購罪の儀礼は、穢れたもの、不浄なるものを隔離し、清める儀礼である」

野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置」(1997),23p

「デュルケム自身、浄と不浄の区別は「聖物に不均衡と不一致との関係があることからくるものであり、これら浄と不浄の区別は聖観念に本質的な要点には触れていない」と述べている。」

野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置」(1997),24p

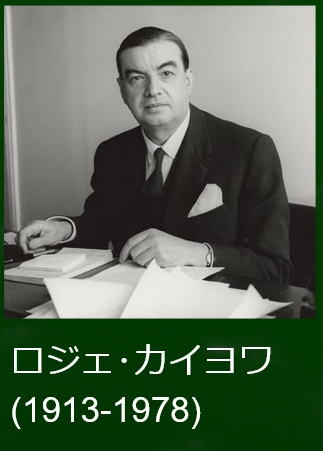

ロジェ・カイヨワによる聖なるものの区別

フランスの社会学者のカイヨワは聖なるものを「尊敬による聖なるもの」と「侵犯による聖なるもの」に区分している。後者の場合は祝祭の際に侵犯の対象となるものを意味している。

たとえば人が死ぬというのは予測がつきにくく、突発的に我々の俗の世界に非俗的なもの、恐ろしいものが現れるイメージとなる。こうした非俗なるものを俗なるものと区別するための儀式が葬式である。

クリスマスや祭りのように積極的に聖なるものへと近づくのではなく、消極的に近づいてしまう、侵犯してしまうようなイメージだろう。

キーワード:カイヨワ

「ここでわれわれは、ロジェ・カイヨワの「尊敬による聖なるもの」「侵犯による聖なるもの」という聖解釈を採用したい。『尊敬による聖なるもの』とは、日常生活において畏敬や恐怖の念によって禁止対象となる聖であり、また『侵犯による聖なるもの』とは、祝祭の際に侵犯(接近・融合)の対象となるものである。また、カイヨワによれば、浄/不浄とは「力」がその状況によって浄なるもの/不浄なるものとして顕現したものである。つまり、カイヨワにとって、浄/不浄は単なる聖の発現形態の違いに過ぎないのである。」

野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置」(1997),24p

参考文献リスト

今回の主な文献

中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」

中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」

エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」

エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」

グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」

グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化 」

真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108)」

真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108) 」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ: E・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012)[URL]

・『宗教生活の原初的形態』の全体的な要約となっている。批判的な言及が多い。

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 2: 空間が時間を超越することによる因果律の打破」(2013)[URL]

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 3: 土地と親族をめぐるアボリジニ社会の構造」(2014)[URL]

野中亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置」(1997)[URL]

酒井健「聖なるものの行方: 社会学研究会とそれ以後のバタイユ」(2013)[URL]

・教会の定義

・バタイユの話は面白い

太田健児「デュルケム後期道徳論における認識論問題:『宗教生活の原初形態』 のカテゴリー論と学説史再編問題を手がかりとして」(1999)[URL]

・主にカテゴリー(範疇)論、カントなどとの関連

ヅァイトリン,山田隆夫(翻訳),「エミール・デュルケーム (VII)-自殺-: 宗教生活の原初形態」(1990)[URLなし]

・デュルケムの主張の理解の補強に使える。ただし、マルクスとの対比が目的であるかのように全体が構成されていることに注意。

内藤莞爾「晩年のデュルケム (上)」(1983)[URL]

内藤莞爾「晩年のデュルケム (下)」(1984)[URL]

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983)[URL]

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (2)」(1984)[URL]

望月哲也「デュルケーム社会理論における宗教社会学の位置」(2000)[URL]

清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007)[URL]

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011)[URL]

寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980)[URL]

寺林脩「デュルケム宗教論の展開」(1981)[URL]

奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・ジンメルとデュルケムの比較の参考、集合的沸騰について

堀圭三「デュルケムのジンメル評価について」(1999)[URL]

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角 : 二つの規範と「社会」の実在性」[URL]

・『宗教生活の原初的形態』について極めてわかりやすく整理され、定義づけられ、一般化されているいい論文。

椎野信雄「遊びとゲーム: 遊びの貧困の所以 (特集 1 ゲームの時代)」(2011)[URL]

松浦雄介「知と信の社会理論」(2000)[URL]

加藤雄士「認識論のレビューに関する一考察: 人材開発の手法の理解に役立てるために」(2016)[URL]

中村恵子 「構成主義における学びの理論 : 心理学的構成主義と社会的構成主義を比較して」[URL]

沼上幹「われらが内なる実証主義バイアス」[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。