Contents

- 1 はじめに

- 2 理論

- 2.1 今回の記事の方針

- 2.2 理論とはなにか

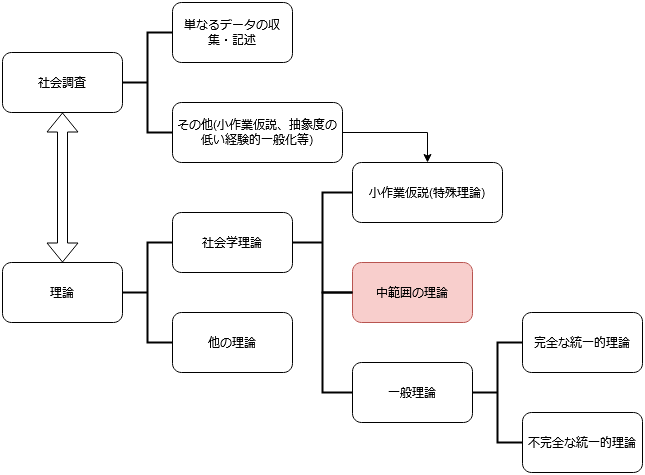

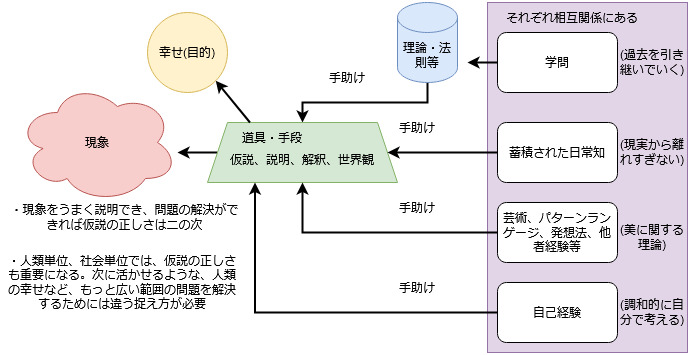

- 2.3 理論の分類の図

- 2.4 日常用語における理論について、説明

- 2.5 理論的と論理的の違いとはなにか、説明

- 2.6 公理と定理の違いとはなにか、説明

- 2.7 自然科学における理論と法則の違いとはなにか、説明

- 2.8 観察と推論の違い

- 2.9 社会学における説明とはなにか

- 2.10 マートンにおける理論とはなにか、説明

- 2.11 社会学における理論とはなにか、説明

- 2.12 広義の理論と狭義の理論の区別、日常知と学問知

- 2.13 経験的斉一性とはなにか、意味

- 2.14 作業仮説

- 2.15 経験的一般化とはなにか、意味

- 2.16 単なる事実発見とはなにか、意味

- 2.17 一般理論と特殊理論の違いとはなにか、説明

- 3 中範囲理論

- 4 中範囲の理論の8つの特徴(属性)とは

- 5 その他、感想

- 6 参考文献リスト

はじめに

動画説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ロバート・K・マートンとは、プロフィール

ロバート・キング・マートン(英:Robert King Merton,1910-2003):・アメリカの社会学者。主著は『社会理論と社会構造』(1949,1957)。社会学方法論では「機能主義」の再定式化を行い、中範囲の理論を提唱した。顕在的機能と潜在的機能、順機能と逆機能、準拠集団行動の理論、自己成就的予言などで知られている。

理論

今回の記事の方針

1:マートンの具体例はあまり掘り下げない。準拠集団の理論や顕在的・潜在的機能などは別の動画で掘り下げる

2:普段本や論文を読んでいる最中に理解できているつもりでいるが、実はよく理解できていない基礎概念を掘り下げる

例:理論、法則、斉一性など

・ざっくりとしたイメージ

さまざまな対立的な概念を越えて、より社会に有意義な社会学のあり方について模索していくイメージとなる

・マートンの中範囲の理論の説明をする前に、そもそも「理論」とは何かについて明確に理解する必要がある。

基礎概念が理解できないと、中範囲の理論を学んでも有効に活用できないのではないか。こうした概念は、意外とわかっているようで、わかっていないことが多い。

理論とはなにか

理論(英;theory):・一般に、個々の現象を法則的、統一的に説明できるように筋道を立てて組み立てられた知識の体系を意味する。体系とは、「要素がそれぞれに他と関係し合ってまとまっている、そのまとまり」や「一定の原理で統一的に組織された知識の全体」を一般に意味する。例:気体分子運動論、分子論、ビッグバン理論、相対性理論、進化論など

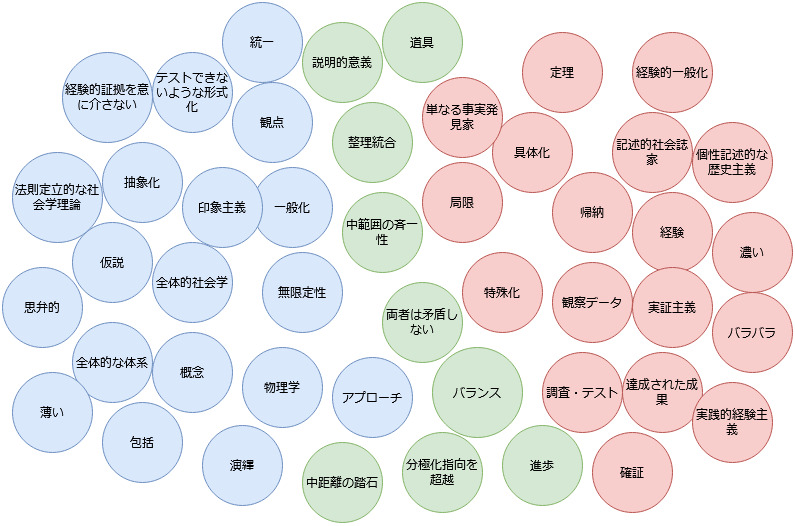

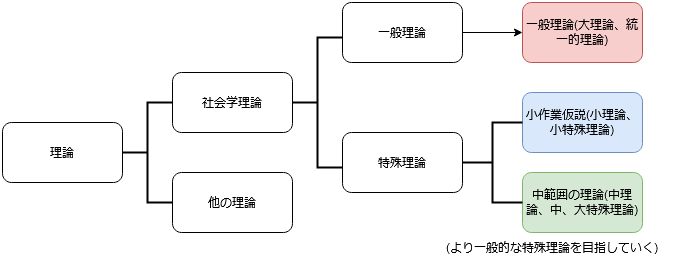

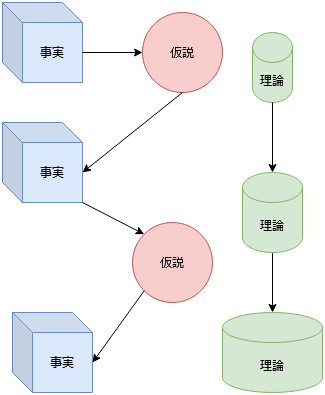

理論の分類の図

理論をざっくりと分類すると、このようなイメージとなる。社会学者は基本的にどちらかの理論へと指向しているか、単にデータだけを収集して理論に関心がないかに分類できる。※ただし、マートンのいう一般理論は統一的理論を指している(後述)。

日常用語における理論について、説明

例:直感的すぎるので理論的に話してください。理論上ではタイムマシンは可能です。理論的に今回の事象はありえない。

一定のルールや法則(≒理)に則っている場合などに主に用いられる。たとえば相対性理論に基づけばタイムマシンの製作は可能だが、電力の不足など技術上の問題で不可能など。一方で、「タイムマシンは頑張れば作れる」という表現は直感的に聞こえる。

理論的と論理的の違いとはなにか、説明

理論の場合は、理が先であり、論理の場合は理が後であると一般には言われている。「理論的に話す」という場合、まずは理屈ありきで、それを論じていくという。たとえば「準拠集団の理論に基づけば、Aという事象はこのように説明できる」という場合は、先にまず理がある。

論理的(英;logical):・一般的に、論理の法則にかなっているさま。 理屈に合っているさま。 思考、推理のわざに巧みなさまを意味する

たとえばA地区で黒いカラスを見た、B地区、C地区、D地区というように多数の地区でもカラスは黒かった場合、「日本に生息しているすべてのカラスは黒い」というふうに一般化することができる。これは主に論理学で言うところの帰納である。

またこれらの一般化を演繹すれば、まだ赴いたことがないN地区のカラスの色も黒だろうというように推論することができる。

実際には白いカラスもいる。しかし論理の法則にかなっているという意味では論理的に物事を考えているといえる。

論理的だからといって正しいわけでは無い。ただし、経験的一般化(帰納)と異なり、演繹は最初の前提を真とするならば、そこから導かれるものは真であるとされる。すべてのカラスは黒いということを認めておいて、N地区で白いカラスがいるだろうと推測することは、論理的に誤りであり、誤った演繹となる。前提を認めるならば、N地区でも黒いカラスがいるということが必ず演繹される。もし演繹通りの結果にならないのなら、前提が間違っているということになる。

公理と定理の違いとはなにか、説明

数学では公理を認めた場合に、定理が導き出される。「公理」とは証明せずに認める前提である。たとえば「すべてのカラスは黒い」かどうかは証明できないが、これを公理と前提とすれば、N地区のカラスは黒いという定理(命題)が導かれる(もっとも、カラスのような命題は公理というよりは一般に真である命題、いわゆる法則(経験的一般化)に近く、反証される可能性をもつ。実際に白いカラスが確認されている)。

数学ではたとえば「1は自然数である」というような公理がある。幾何学では「任意の点から任意の点まで直線が引ける」という公理がある。実際に自然数かどうかを証明したり、直線が引けるかどうかを証明する必要はない。

自然科学における理論と法則の違いとはなにか、説明

自然科学における法則(英;law):・自然現象の観察結果に基づいて、現象間の関係を記述したもの

自然科学における理論(英;theory):・自然現象やその規則性を推論によって説明するもの

N.G. Ledermanによれば、どちらか一方が蓄積していき、もう一方になることはないという。例えば法則が蓄積していき、理論になるというわけではない。単に足し算すればいいというわけではなく、掛け算のような特殊な構成が必要となるイメージ。アブダクションのような閃きも重要になってくる。

「科学的知識の経験的な性質とは、科学における自然現象の観察に関する性質を意味する。ここでは、科学は経験的な営みであるが、ほとんどの場合、科学者は直接的に自然現象を観察することはできないことや、科学における観察は、機器や視覚、理論的枠組みを通して間接的に行われることが説明されている。また、この要素には観察と推論の区別も含まれている。ここで説明されている観察とは、機器や視覚を用いてそれそのものを見ることができ、観察者同士が比較的容易に合意に達することができる自然現象についての記述である。一方で推論とは、それそのものを見ることはできない現象についての記述である。例えば、重力は、それそのものを見ることはできないが、その現れ方や影響によってのみ測定できるという点で推論的であると述べられている。科学理論と法則とは、科学理論と法則は異なる性質の知識であることを意味する。両者の区別は、観察と推論の区別と密接な関係にある。法則とは自然現象の観察結果に基づいて、現象間の関係を記述したものであり、一方で科学理論とは、自然現象やその規則性を推論によって説明するものであることが述べられている。また、どちらか一方が証拠の蓄積等によりもう一方になることはないことも強調されている。」

小林優子「NOSの構成要素に関する議論の展開:コンセンサス・ビューとFamilyResemblanceApproachに着目して」,88-89P

観察と推論の違い

例えば重力そのものを観察することはできない。木からリンゴが落ちるのを見て、重力があることを見ることは出来ない。ただし、木からリンゴが落ちるという事実は観察することができる。

重力(重力の理論)とは一種の「説明原理」であり、重力によって木からリンゴが落ちるのではないか、という推論に近い。重力の理論に基づけば、今コップから手を話せば、下に落ちると推測できる。神学理論に基づけば、「神様がそのように欲したから、コップは下に落ちる」ともいえる。どちらも説明原理であり、理論である。

※説明原理という用語はベイトソンの主張でも重要になってくる

社会学における説明とはなにか

社会学における説明(英;explanation):・ある所与のデータや事実に関して、「なぜそのようなものとして存在しているか」という問いに答えること(盛山和夫さんによる定義)。

たとえば、プロテスタントよりもカトリックのほうが自殺率が低い、というのは観察することができる。そのような現象の観察結果、たとえば統計などに基づいて、現象間の関係を「記述」したものだといえる。ただそうした「相関関係」単体だけでは、社会学的意義は薄いのではないか。そうした相関関係を「説明」して「理解」することが社会学には求められてきた。たとえばM・ウェーバーの理解社会学などがその代表である。

では、先程のデュルケームはそうしたデータについてどういった「説明」を与えたのか。

1:カトリックよりもプロテスタントが多い地域では自殺率が高かった

2:しかし、プロテスタントが多い地域では「教育水準」も高かったので、どちらが原因なのかが識別できない

3:デュルケームはここで、宗教の違いと教育水準の違いは同じものであると考えた(現在の用語でいうと、潜在変数というらしい)。そこで使われた用語が「凝集性」である。これは「仮説」に近い。仮説(法則・命題・推論)によって現象を説明していく。

以前動画で扱った用語でいえば、「社会的統合」が弱いということになる。家族同士の結びつき、友人同士の結びつきなど。

(1)信仰内容の面で、プロテスタントはカトリックよりも凝集性が低い

(1)信仰内容の面で、プロテスタントはカトリックよりも凝集性が低い

(2)教育水準が高ければ、凝集性が低い

(3)凝集性が低いから、自殺率が高い

このような凝集性による説明は、データを見つめるだけで、足し算のように簡単に出てくるものではない。

盛山さんによれば、デュルケムの『自殺論』は、計量分析としてみた場合、これらのバラバラな統計データを統一的に理解する一つの「物語」を提示しているという。

デュルケームの自殺論は、自殺という現象をもたらす社会的原因を4つの類型によって説明する、社会学理論であるといえる。また、マートンもデュルケームの自殺論を「中範囲の理論の使用と展開の古典的事例」だとしている。

例:「プロテスタントよりもカトリックのほうが自殺率が高い」というのは、法則というよりデータにすぎない。

そこからさらに、研究者がデータを元に「推測」し、命題や仮説をたて、そこから演繹できるような「知識体系」を構成して理論となる。デュルケムの例で言えば、「凝集性が低いから自殺率が高い」というような仮説を構築していく作業が、問いに対して理解を深めていくのであり、社会学者の腕の見せ所となる。さらに、凝集性というアイデアを自殺率以外にも演繹させていく「道具」としても使えるようになる。

1:社会学において単なるデータの相関関係をもってして、法則を見つけたとはいえない。

2:データを「説明」するような枠組み、理論、体系とセットで考えていくべき。

3:その理論の大きさが小範囲(抽象度の低い経験的一般化)なのか、中範囲なのか、大範囲(誇大)なのかが焦点となっていく。

「デュルケームのモノグラフ、自殺論は、おそらく中範囲の理論の使用と展開の古典的事例であろう。」

マートン「社会理論と機能分析」34P

「そもそも「説明」とは、単純には、ある所与のデータや事実に関して、「なぜそのようなものとして存在しているか」という問いに答えることである。この答え方はさまざまでありうる。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,14P

「なぜなら、「科学的説明」というものを放棄するということは、共同のものであるような正しい知識を確立しようとする志向を放棄するということだからである。ここで詳細に論じる余裕はないが、「科学」という営みは結局のところ、「道理的に共有化しうる知識を作り上げていこう」とする共同作業である。どういうやり方やどういう内容のものが「道理的」であるかについては異論がありうるし、実際にあったし、しばしば誤った理解も存在してきたが、「道理的な共同知識」を形成していこうという一点においては動じない。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,17P

「「法則」のように、複雑で多様な観測事実を知的なしかたで斉合的に理解可能にしてくれるような図式は、観測データの中にすぐさま見えるような形で横たわっているわけではないのである。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,5P

「ケトレーやゴルトンの例から分かるように、「法則」とはさまざまな諸事実に一貫した見通しを与えるものなのである。さまざまなタイプの「物語」がありうる中で、彼らは「法則」というタイプの物語を定立しようとしたのだといえる。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,6P

「それはともかく、『自殺論』の第5章には、さらに第三の、一般の計量的研究論文に共通する物語性があることを指摘しなければならない。この章では、(1)の部分で5個、(2)の部分で1個、そして(3)の部分で8個、計14個の自殺に関する統計的データが提示されているが、それぞれのデータは、決して「アノミー」や「結婚生活の意味の男女の違い」を「直接」に示してはいない。自殺統計のどこにも、「アノミー」や「結婚生活の意味」というような言葉は表されてはいない。たとえば、第55表[Durkheim,1897=1985:298]は、自殺率の高さによってフランスの各県を分類し、それぞれの県グループごとに「人口1,000人当たりの自己の収入で生活しているものの平均数」を示しただけのものであり、単に、「経済的に豊かな地域ほど自殺率が高い」ことが示唆されているにすぎない。そもそも、自殺統計のも説明と物語9とになるはずの個々の自殺を考えてみても、それぞれに「自殺の原因」を表す符牒や証拠がついているわけではないし、ましてや「私はアノミー的自殺で死にます」というような遺言が残されているわけではない。自殺統計というのは、単に、自殺という現象を数え上げただけのものだ。それは、年齢、地域別、あるいは既婚・未婚別などでクロス集計したとしても同じである。デュルケムの『自殺論』は、計量分析としてみた場合、これらのバラバラな統計データを統一的に理解する一つの「物語」を提示している。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,9-10P

「一般に、データ(あるいはテキスト)に秩序を与えること、より正確にいえば、「秩序あるものとしてみること」あるいは「秩序を見出すこと」は「解釈」と呼ばれる。「意味を見出す」といってもよいが、「意味」とは何らかの秩序構造と相即的なものだ。量的データから統計指標を計算するという作業は、「第一次の解釈」と呼ぶことができるだろう。それは、それまではランダムな記号列のようにしか見えなかったものに、基礎的な秩序を与えるのである(なお、ついでに言っておけば、聞き取り調査や観察記録などそれ自体文書化されている質的なデータは、すでに「第一次の解釈」は完了しているといってよい。それらはすでに何らかの形で秩序づけられているのである。読んで理解できるということは、ある解釈可能な形で提示されているということだ)。デュルケム『自殺論』第5章における計14個の図表は、それ自体として自殺に関わるこうした第一次の解釈を表示している。その背景に、各国のさまざまな政府機関のデータ収集と計算、あるいは甥のマルセル・モースの地道で厖大な再集計作業があっただろうことは想像に難くないが、そうした作業の成果として、第一次解釈としての図表が算出されている」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,20-21P

「何がつまらなくて、何が興味深いものであるかは、かなり主観的なものだが、一般的には次のように言える。すなわち、(1)われわれは基本的に対象世界について新しく何かを知ることに関心を持っているのであって、すでに知っていることを確認するだけのことはつまらない。(2)対象世界の構造的特性の一つ一つをバラバラに知ることよりも、多くの特性を斉合的に理解しうるようなより基本的な、あるいはより包括的な特性について知ることの方が興味深い。(3)したがって、われわれにとってより興味深いデータ分析とは、一次的解釈によってえられたさまざまな統計指標について、それらを総合的に理解するような説明図式を提示するものであり、それは「物語」と呼ぶにふさわしいものになる。このようなレベルの分析、すなわち、データを物語によって説明するような分析を「第三次の解釈」と呼ぶことにしよう。いうまでもなく、デュルケムの『自殺論』は、そうした第三次の解釈としての量的データ分析として代表的なものである」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,22P

マートンにおける理論とはなにか、説明

マートンにおける理論(theory):・経験的にテストできる仮説がそこから導きだされる、論理的に互いに関連し合った一群の想定

一群の想定には命題や法則、仮説、概念などさまざまな要素がある。それらが論理的に関連しあっていることが重要になる。概念を元に仮説を立てた場合、概念が仮説と矛盾するようなら、論理的に互いに関連しあっていないことになる。

・「準拠集団の理論」といえるためには単一の法則だけでは足りない。

例:「人がその所属する諸集団の与えてくれる社会的な準拠枠で行動する」というのはマートン以前に古くからある法則があるが、それだけでは「理論」とはいえない。理論といえるためには単一ではなく、体系である必要がある。

・理論といえるためには、多くの法則や概念を整理して、それらを論理的に関連付ける必要がある

たとえば、準拠集団における「集団、集団所属、集団非所属」という概念をどのように定義するのか。準拠集団は自分たちのグループ内なのか、グループ外なのか。集団的規範の内面化はどのように行われるのか、準拠集団はいかにして選択されるか、社会にどのように影響を及ぼすのかなど、数多くの法則や命題、概念があり、またそれらを論理的に矛盾なくまとめたものが社会学理論なのである。多くの事象を説明できればできるほど、より一般性の高い理論だといえる。

たとえば「プロテスタントのほうがカトリックよりも自殺率が高い」と「教育水準が高いと自殺率が高い」が論理的に互いに関連し合うような想定を見つける。

デュルケムの場合はそれが「凝集性」だった。そしてその凝集性の理論やアノミーの理論は他の事象・現象にも演繹でき、応用できる。たとえば経済が不況でも盛況でも自殺率が高まるのは、そうした変化によってどちらも凝集性が弱まるからだ、というように応用させていく。もし経済が不況のときに著しく自殺率が低くなっているということが調査によって判明したら、なぜ推測どおりにいかないか、また仮説をたてていく。たとえば戦争のときは経済が不況でも、凝集性の弱まり以上に、団結力が増すなど。

・マートンによると、理論という言葉は使用することにより理解を曖昧にさせてしまうことが多いという。

・理論という言葉は、「はなはだしく雑多な内容──ちょっとした作業仮説に始まって、包括的な、しかし獏とした、まとまりのない思弁」を指してしまっている。

要するに、小さい理論も大きな理論も、すべて含んだ曖昧で広義な概念としての「理論」が社会学では用いられている。そのため、社会学における理論、すなわち社会学理論はどの理論にエネルギーを注ぐべきか、重視するべきかが重要になってくる。

・広義には小さい理論(作業仮説)や大きい理論(誇大理論なども)も社会学理論に含まれうるが、マートンは焦点を「中範囲理論」にむけている。単純化して言えば、社会学理論は中範囲理論が中心になるべきだという話になる。

「本論では終始一貫して、社会学理論という用語は、経験的斉一性が導きだされるもとになる論理的に関連しあった命題群を指している。われわれの焦点は、終始、私が中範囲の理論と呼んだものにむけられている。つまり、日々の調査のうんと出てくる、ちょっとした、しかし必要な作業仮説と、社会行動、社会組織、社会変動などについて観察されたすべての斉一性を説明しようとする統一的理論を展開するための、いっさいを包括した体系への努力との中間にある理論である。」

マートン「社会理論と機能分析」4P

「人々とにもてあそばれる多くの言葉とおなじように、理論という言葉も無意味になるおそれがある。それははなはだしく雑多な内容──ちょっとした作業仮説に始まって、包括的な、しかし獏とした、まとまりのない思弁をへている。──を指しているので、この言葉を使用することは理解を生み出すより、むしろ理解をあいまいにするほうが多い。」

マートン「社会理論と機能分析」4P

「……理論、すなわち経験的にテストできる仮説がそこから導きだされる、論理的に互いに関連し合った一群の想定……」

マートン「社会理論と機能分析」44P

社会学における理論とはなにか、説明

社会学における理論(英;theory):社会現象についての規則性の発見と説明および意味の発見を、少なくともある程度の一般性をもって可能にするような、相互に関連している概念群と命題群のこと(舩橋晴俊さんの定義)。

※動画では船と舩を間違えてしまっていました。申し訳ありません。

こうした定義はマートンとも重なってくる。マートンのいうところの一群の想定が、概念群と命題群にわかれたかたちとなる。

命題とはなにか、意味

命題(英;proposition):・一般に、真偽が論理的にはっきりと定まる主張を意味する

定理も命題の一種で、とりわけ重要度が高いもの(証明済みなど)を意味する。定理から導くことができる定理のことを、「系(corollary)」という。また、ざっくりといえば定理は法則とも言い換えることができる。ただし、自然科学では特に、反例が見つかるまでの仮説を意味する。

たとえば「猫は動物である」というのも命題であり、「凝集性が自殺率に関わっている」というのも命題となる。猫が動物であるということから、「私が飼っているベンガルは動物である」ということも導くことができる。

「すべてのカラスは黒い」というのは命題であり、また法則であるといえる。ただし、白いカラスが見つかると、そうした命題は誤りとなる。つまり、「反例」が見つかることになる。たとえば「凝集性が低いと自殺率が高い」という法則も、反例が見つかるかもしれない。そうした意味で、命題は法則でもあり、一時的な仮説でもあるといえる。マートンで重要なのは、そうした仮説が社会調査等で経験的に実証されているかどうかである。もし実証不可能な仮説しか生み出せない理論なら、それは社会学理論として適していないことになる。

広義の理論と狭義の理論の区別、日常知と学問知

・舩橋さんによると、理論は「広義の理論」と「狭義の理論」にわけられるという。

1:広義の理論においては、日常知なども含まれるという。

2:ただし、社会学における理論は体系性、整合性、明確性、実証性を徹底して求める点において日常知とは区別されるという。

3:概念群や命題群も「広義の理論」と言うことも可能だという。このように考えていくと、法則や仮説単体でも、広義には理論としてかんがえていってもいいのかもしれない。ただし、狭義には、つまり社会学理論としては不適切ということになる。

例えばマートンは、日常知(常識的期待)として「被害が大きければ大きいほど、人間が感じる不満も大きい」というものをあげている。これも一種の命題であり、反例をまつ仮説である。たしかにこれをきけば、そうだろうなと思ってしまう。

しかしほんとうにそうか、それらは実証されているのかという点がポイントになる。マートンは相対的不満の理論によって、実は絶対的な被害の大きさよりも、準拠集団の被害の大きさに不満の大きさが左右されるのではないか、ということを説明していく。

「「理論形成はいかにして可能か」を問うためには,まず,理論の役割とは何か,理論の基本性格をいかに分類するかを考える必要がある.理論の役割には,「規則性の発見と説明」「意味の発見」「規範理論の諸問題の解明」の3つがあり,社会学理論は,基本性格の差異に注目するならば,「中範囲の理論」「基礎理論」「原理論」「規範理論」「メタ理論」の5つに分類することができる。」

舩橋晴俊「『理論形成はいかにして可能か』を問う諸視点」,4P

「すなわち,社会学における理論とは,経験的認識にかかわるものであり,社会現象についての「規則性の発見と説明」および「意味の発見」を,少なくともある程度の一般性をもって可能にするような,相互に関連している概念群と命題群のことである.この見方は,以下の2つの意味で「広義の理論」を考えた場合は,「狭義の理論」と言うべきであろう.第1に,日常知も,「規則性の発見と説明」および「意味の発見」という役割を果たすことができるゆえに,広義には理論という性格を有すると考えることもできる.ただし,社会学における理論は,体系性,整合性,明確性,実証性を徹底して求める点において,日常知とは区別されるのである.第2に,顕在的な概念群や命題群は,その成立前提としての観点や価値理念や背後仮説というような潜在的要素によって支えられているのであり,それらすべてを含めて「広義の理論」と言うことも可能であろう。」

舩橋晴俊「『理論形成はいかにして可能か』を問う諸視点」,5P

「以上の考察を前提にすると,社会学における優れた理論とは,「規則性の発見と説明」および「意味の発見」という課題に対して,同時に有効で一般性のある認識を提供するものと言うべきであろう」

舩橋晴俊「『理論形成はいかにして可能か』を問う諸視点」,6P

「第1に,「原理論」とは,社会とそれを構成する社会的存在としての人間の基本的存立のあり方を問うものであり,もっとも根本的な概念形成を志向し,しばしば哲学的思索という色調を帯びる.原理論の探究の課題は,社会体系,社会構造の存立に主要な関心を寄せるか,社会的存在としての人間に関心を寄せるかによって,展開の方向に2つのアクセントがある.前者の方向での代表例を挙げれば,Marxの物象化論があり,それを社会学的に再定式化した真木悠介の存立構造論がある.Parsonsの社会体系論が扱っている問題群には,このレベルの問題が含まれる.後者の方向での代表的作品としては,Meadの『精神・自我・社会』(Mead1934)を挙げることができる。」

舩橋晴俊「『理論形成はいかにして可能か』を問う諸視点」,9P

「第2に,「基礎理論」とは,社会現象を捉えるための一般性を有する基礎的な視点と概念枠組みを提供するものである.原理論が哲学的色彩を帯びるのに対して,基礎理論は,経験科学としての社会学において,有効であるような概念群の形成に志向している.例えば,Weberの主著『経済と社会』(Weber1992)には,基礎理論の水準の議論が数多く含まれている.」

舩橋晴俊「『理論形成はいかにして可能か』を問う諸視点」,9P

「基礎理論は,「特定領域の基礎理論」と「領域横断的な基礎理論」とに区分できる.ここで特定領域とは,福祉,家族,環境,都市というような,それぞれに連字符社会学が定義されるような一定の広がりと限定を有する範域のことを言う.そのメルクマールは,社会学分野の個別学会や専門誌の存在である.特定領域の区分自体は変動しうるものであるが,一定の特定領域に即したものが,「特定領域の基礎理論」である.これに対して,「領域横断的な基礎理論」とは,少なくとも複数の特定領域をカバーするような一般的適用可能性を有する基礎理論である。」

舩橋晴俊「『理論形成はいかにして可能か』を問う諸視点」,9P

「第4に「規範理論」とは,前述のように,規範的判断およびその根拠づけを,少なくともある程度の一般性をもって可能にするような相互に関連している概念群と命題群のことと考える.法学や経済学に比べて,社会学は,規範理論の領域における蓄積が立ち後れているように見えるが,今後は,より積極的に取り組む必要があると思われる.第5に「メタ理論」とは,理論についての理論的考察の総体からなる.メタ理論は,方法論と呼ばれてきたものを包含してる.Weber(1904=1998),Merton(1967=1969),Stinchcombe(1968),Gouldner(1970=1978),Hage(1972=1978),Burawoy(2004)や,本特集の諸論考は,基本的にはメタ理論領域で考察が進められている.」

舩橋晴俊「『理論形成はいかにして可能か』を問う諸視点」,10P

「異なる水準の理論の間には,より根底的な水準の理論が,より上層の水準の理論に対して,Gouldnerの言う意味での「背後仮説」(Gouldner1970)を提供するという関係がある.ここで「背後仮説」とは,顕在的な理論の背後にあり,その理論的営為を支えるような暗黙の前提になっている世界の把握の仕方である.背後仮説は,何が重要な問題であり,どのような視点や要因が本質的なものかの判断を支えている。」

舩橋晴俊「『理論形成はいかにして可能か』を問う諸視点」,10P

現象の含む情報の複雑性や豊かさを理論によって縮減する

・江原由美子さんは理論を「個々の現象を統一的に説明できる普遍性のある知識体系」として扱っている

1:理論が「現象のどの部分を知覚すればよいか」を選択し、その選択された情報に関してのみ統一性を与えるという。

「現象の含む情報の複雑性や豊かさを理論によって縮減する」という言葉が重要だ。ウェーバーが言っていたように、社会学とは「その時々の理論を用いて、無限の事実に過ぎない現象を解釈し、光を当てていく作業」である。

2:理論は「合理的」であることを必要とする

江原さんにとって、「わかる(合理的である)」とは現象の中に一定のパターンや規則性を見出すことだという。他者の行為を「わかろうとする」時使用する「枠組=理論」。

とりわけ社会学では、2+2=4というようなタイプの合理性だけではなく、「他者の行為の意味、動機や目的」がわかることが重視されてきたという。たとえばM・ウェーバーの理解社会学もその趣旨である。

3:学問における理論と日常における理論との違いとはなにか

江原さんによると、日常生活の理論は知覚や経験と不可分に結びついていて、理論を認識することはほとんどない。たしかにいわれてみれば、日常生活における理論の具体例をすぐ出せと言われても難しい。直感的に、こういうものだから、というような無意識的な枠組み(理論)の中で生きているのかもしれない。いわゆる暗黙知の部類かもしれない。

・日常と異なり、学問の理論は、理論を認識・検討することが予め前提とされている。ある理論が妥当かどうか、論理的一貫性があるかどうか、実証性があるかどうかなど様々にテストしていくということが認識されている。

無意識的な枠組みを、意識的に明らかにするという点でも、重要になってくる。たとえばマートンの「潜在的機能」もこれと関わってくるのだろう。

「しかし良く考えてみると,現象と理論の関係は,もう少し複雑である.実際に起きていることと,現れていることとは,違う場合がある.あるいは,起きていることと,知覚されたこと・経験されたこととも,違う場合がある.現象は非常に多くの複雑な情報を含んでおり,私たちはその一部のみを「現われ」として捉えたり,一方向からだけ知覚したりするのである.ゆえに,理論が多くの現象を統一的に説明できるように思われるのは,個々の現象の中から予め理論が「現象のどの部分を知覚すればよいか」を選択し,その選択された情報に関してのみ統一的に説明を加えるからである.つまり理論は,現象の含む情報の複雑性や豊かさを,理論によって「縮減」しうるのだ.だからこそ理論は「多くの現象を統一的に説明できる」性能を備えることになるのである.理論の経済性は,多くの現象を統一的に説明できる点にあるのだけれども,この経済性は,理論が現象の情報量を縮減するからこそ,可能になっていると考えられる.このことを逆の言い方をすれば,個々の現象や現実には,理論に還元できない豊かさがあることになる。」

江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」,77P

「理論は何らかの意味で「合理的」であることを必要とする.2.1で,理論は「現象を説明する」と述べた.「説明する」という行為は,「わかるようにときあかす」ことを言う.つまり,理論は「わかる」ものでなければならない.この「わかる」ということを,「合理性」と呼んでおくことにしよう.では「わかる」とは何か.「わかる」とは,現象の中に,一定のパターンや規則性を見出すことである.「わかる」という経験は,飛躍を伴う.人は「わからない」ことから,「わかる」ことにあるとき飛躍する.つまり人は,現象に一定のパターンや規則性があることを見出すとき,「わかった」と思う.パターンや規則性を知れば,人は,実際に現象が起こる前に予め起こることを「知る」ことができる.太陽がいつも東から昇ってくることに気がつけば,実際に太陽が昇る以前に,太陽の昇る方向が「わかる」.「2+2=4」という演算がわかれば,人は「2+2」という問題以外の問題,「3+4」や「358+291」などの全く新しい問題も,解くことができる.この「できる」ようになるという感覚こそ,「わかった」という経験がはらむ「飛躍」の意味である.対象が,自然現象や記号ではなく,他者の行為の場合でも,同じように「わかる」ことができる.他者の行為に一定のパターンや規則性を見出せる場合,私たちはその行為を「わかる」.この意味では対象が自然であれ,記号であれ,他者の行為であれ,「わかる」という意味は同一である.しかし他方において他者の行為を「わかる」という意味には,他者の行為の中に,一定のパターンや規則性を見出すという意味とは,やや異なる意味も,含まれている.その意味とはつまり,他者がなぜどうしてそのような行為を行ったのかを「わかる」こと,他者の行為の意味(動機や目的を含む)を「わかる」ことである.このような意味での「わかる」という言葉は,M.ウェーバーの「理解社会学」などの試みにおいて,使用されてきた.」

江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」,78P

「では,学問における理論と日常生活における理論の違いはどこにあるのか.それは,学問という体系的知識を求めること自体を目的とする組織的活動の中で理論が位置づけられている位置が,日常生活における理論が日常的実践の中で位置づけられている位置と,大きく違っているということに,求められるだろう.日常生活においても理論は,非常に重要な機能を担っている.それなしには私たちは世界を経験することができない.しかし日常生活の理論は知覚や経験と不可分に結びついており,理論の存在や機能を認識することは,日常生活ではほとんどない.確かに私たちは,何か問題が生じた時は,自分の枠組を問い直し,別の枠組で見ることができないかどうか検討する.しかしそれはあくまで,何か問題がある時に限られる.他方,学問においては,その知識が妥当かどうかを検討する営みが最初から組み込まれている.理論的知識も同じである.したがって学問における理論は,論理的一貫性や実証的手続きなどの学問的基準に基づいて,その妥当性を検討するべきことが,最初から前提とされている。」

江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」,81P

経験的斉一性とはなにか、意味

Q なぜ「経験的斉一性」という言葉が重要なのか

A マートンは、社会学理論、とりわけ中範囲の理論を「経験的斉一性が導き出されるもとになる論理的に関連し合った命題群」として定義してるから。

経験的(英;empirically):・一般に、経験して得られた知識や印象を重視するさま

斉一性(英;uniformity):・一般に、複数の事象が、一様に同じ状態を保ち揃っている性質、およびその度合いを意味する。均一。

経験的斉一性:・経験的に一定レベルの斉一性がみられること。要するに、実際に観測できる範囲において、複数の異なる事象でも同じように説明できる傾向、法則性のこと。

たとえば広く見ればアメリカ人と日本人は異なる人種であり、お互いに起こる現象は異なる。もっと狭く見ても田中さんと佐藤さんは異なる人間である。2000年と2023年は違う。東京都と埼玉県は違う場所である。このように異なる現象・事象であったとしても、同じような傾向や法則がみられ、説明できるような場合を斉一性があると表現することができる。

「一定のレベル」という点が重要であり、たとえば特定の時代の日本人にしかその傾向が見られない場合でも経験的斉一性があるといえる。

社会学における「経験的」という言葉は、たとえば「社会調査」などを意味している。

デュルケームが統計データをもとに実証していったことが例としてあげられる。

マートンは、理論家は「一見無秩序と思われるものの根底に斉一性を発見することをもって任務としている」という。データだけを見ても、「凝集性が自殺率に関係してる」というような斉一性は見えてこない。自殺とはそもそもなにか、などの概念を検討し、さらにそれらを結びつけるような物語、法則、仮説、命題を見つけ出し、それらを論理的につなぎ合わせていく作業が必要となる。

「理論的含み すぐわかるように、以上のことは社会学の理論に対するひそかな挑戦であり、また一つの問題を課している。というのは、補充された兵士の反応行動はほとんどランダムと言えるほどの変化を示しているようであるが、このことは、かかる一見無秩序と思われるものの根底に斉一性を発見することをもって任務としている理論家にとって、面白くない状態だからである。これは、性、都鄙、軍民、宗団等々によって自殺率が著しく異なることを知ったときのデュルケームの状態に、どこか似ている。彼は一つ日乙の差異ごとに新しい別の解釈を下さないで、限られた一組の命題からこれらのいろんな差異を説明しようとした。それとおなじように、ここでも、補充された兵士が示す種々な反応型は社会学の理論に対して、一見こういうまちまちな反応行動をもたらす有意変数と条件を識別すべきだという課題を課する。周知のように、一見無秩序なものの真只中に社会学的秩序を探求するための第一歩は、データ報告に用いている概念を理論的に再検討することからはじまる。これらの概念は、これを明確にし、定式化しなおすことによって、たいてい、いっそう役にたつようになるものだが、ここでもその例にもれない。」

マートン「社会理論と機能分析」188P

「マートンは、小さな作業仮説・中範囲の理論・大きな包括的思弁とを区別したが、スケール的にも理論的にも——時空を越えた人類一般(普遍)と唯一無二の過去(特殊)の——中範囲を対象化し、一定レベルの斉一性が見られる社会集団・社会現象への研究を進めていくことが、社会学的営為のあるべき方向性だと筆者は考えている。」

寺田喜朗「研究報告4.社会学の立場から(テーマセッション3宗教研究において「実証的研究を行う」とはいかなることか)」,202P

作業仮説

小さな作業仮説とはなにか、意味

小さな作業仮説(英;small working hypothesis):・ある事実に出会ったときに、あれやこれやと説明が浮かんだりする、まだ理論として体系化されていない仮説のこと。

その仮説をさらにテストしようとしていく作業や他の概念や命題との組み合わせによる理論構成、さらなる理論の一般化が必要になっていく。

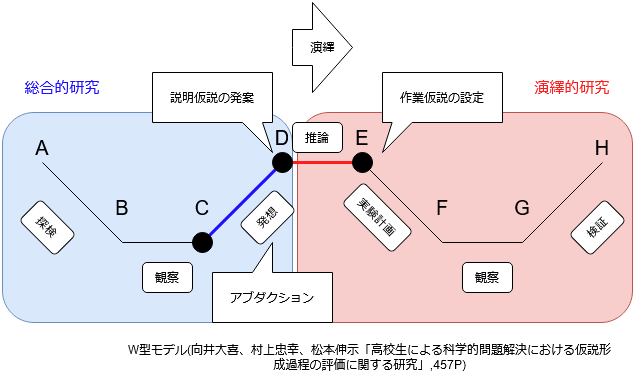

アブダクションと作業仮説

アブダクション:・ある事象を説明する説明仮説を発案する推論過程

※アブダクションについての詳細な説明は、以前の記事を参照

山口真人さんによると、アブダクションは「驚くべき事実の観察」→「説明仮説の発案(変数の抽出)」→「作業仮説の設定」という3つの過程があるという。

作業仮説:具体的な作業を伴った仮説

W型モデルの図がわかりやすい。

・化石の発見のケースで考えてみる

(驚くべき事実)魚の化石が陸地で発見される

(説明仮説)もしこの陸地一帯がかつて海だったのならば、この陸地に魚の化石がある理由に納得がいく。

(作業仮説)もしアブダクションによって提案された説明仮説が真であるとすれば、この陸地一帯には他の魚や貝の化石も見つかるはずである、と予測を導き出す。

このようにアブダクションを通して考えていくと、マートンが言う「小さな作業仮説」の意味がすこし理解できていく。

社会調査ではなんの仮説もなしに調査(演繹・帰納)が行われるわけではなく、ちょっとした仮説(アブダクション)が先にあり、それに合うようなデータを見つけていくことだといえる。なんの手がかりもなしにデータを見つけたり解釈することは出来ない。もちろん、データから仮説がひらめく場合もある。

マートンのいう小作業仮説はW型モデルにおける作業仮説というよりは、もうすこし小さい、ちょっとした閃き(説明仮説)や、その閃きを通した演繹(作業仮説)というイメージに近い。つまり、作業仮説はちょっとした作業仮説や説明仮説の両方を含んでいるイメージ。

ただし、マートンが作業仮説を「小作業仮説」と表現しているように、作業仮説の中でも比較的弱いもの、単なる経験的一般化(後述)に近いものをさしている。変数間の相関性、ないし斉一性などの命題に近い。それらはバラバラであり、命題同士がまだ関連付けられていない状態である。要するに、中範囲の理論としてまだ体系化されていない段階の小さい仮説。

・作業仮説は社会学小辞典によると、新しい知識獲得の手段として用いられる仮説を指している。

→観察や、既存の理論、知識、命題などから一定の仮説を構成し、それが経験的調査によって事実と一致しているかどうかを検証するという手段だという

新しい理論を作る過程の作業仮説というイメージであり、すでに完成した理論から単に演繹していく過程というイメージではない。

「『作業仮説』は、日常われわれが皆使っている常識的手続き以上にはほとんど出ないものである。一定の事実に出会うと、あれやこれやの説明が心に浮かび、われわれはその説明をテストしようとしていく。」

マートン「社会理論と機能分析」11P

【作業仮説】「科学的理論は、帰納的に確証された命題と、それから演繹的に構成された命題との複合として成り立っているが、後者は、経験的に証明されたものではない。これを仮説という。新しい科学的知識ないし理論を得ようとする場合、既存の科学的理論における帰納的および演繹的諸命題から操作的に一定の仮説を構成し、それが経験的調査(ないし実験)によって事実と一致していることを検証するという手順を踏むが、このような新しい知識獲得の手段として用いられる仮説をとくに作業仮説という。」

「社会学小辞典」208-209P

「また山口・田中・小林(2015)によると,アブダクションとは,ある事象を説明する説明仮説を発案する推論過程である。そして山口らはその推論過程を,「驚くべき事実の観察」→「説明仮説の発案(変数の抽出)」→「作業仮説の設定」という3過程でまとめている。作業仮説とは,具体的な作業を伴った仮説であり,仮説を説明仮説・作業仮説の2種類に分けていることが,山口らが示す過程の特徴である。W型モデルにおける「仮説の設定」について,この「仮説」がどちらに当たるのかは,明確に示されてはいない。しかし川喜田はD→Eの過程を,何らかの仮説が採択され(D),もしこの仮説が正しければ事態はこうなるはずだ(D→E)という推論として説明している(川喜田,1967,pp.23–24)。すなわち,Dは説明仮説,Eは作業仮説の成立段階である。よって山口らの示す3過程は,総合的探究からアブダクションによる説明仮説の発案(C→D)を経て,推論による作業仮説が成立する(D→E)ことを表していると解釈できる(図2)。」

向井大喜、村上忠幸、松本伸示「高校生による科学的問題解決における仮説形成過程の評価に関する研究」,457P

「このような理論社会学の内容はモデルとして構想されてはいるが、まだ十分に体系化されているわけではない。とくに第三の主題に関しては、アメリカのR・K・マートンが、データの単純な経験的一般化命題(作業仮説)と、ある説明原理から演繹(えんえき)的に体系化された統合的一般理論(古典的理論にみられるような)との中間領域に、限定された領域のみに適用される検証可能な仮説のセット(中範囲の理論theory of middle range)を確立することを、理論構成の戦略的目標とすべきであると主張して注目された。たとえば社会移動論やレファレンス・グループ(準拠集団)の理論などの特殊理論は、一方で経験的データと直接につながり、他方ではその蓄積を通して一般理論の洗練に貢献しうるとしている。」

日本大百科全書参照

経験的一般化とはなにか、意味

経験的一般化(英;Empirical generalization):・一般に、一定の経験にもとづいて、さまざまな諸事実を観察し、それらの観察諸事実を整序したうえで、諸事実相互の関係について仮説を設計すること。そのうえで、さらに検証を行っていく。

盛山和夫さんによれば、経験的一般化とは「あるデータについて何らかの統計的な関連が見出されたとき、そうした関連が基本的に任意のデータについても成立すると予測すること」だという。

また、経験的一般化から法則を取り出すことができるなどということはありえないという。経験的一般化それ自体は法則ではなく、経験的一般化から機械的に法則をとりだせるわけでもない。

盛山さんは経験的一般化を、ある時、鯰がはねた直後に地震が起こったのが見出されたことから「鯰がはねると地震が起こる」と予測するようなものだと述べている。

・「法則」とはさまざまな諸事実に一貫した見通しを与えるもので、単なる相関関係や傾向ではない。

たとえばある池で2日連続ザリガニが釣れたからと言って、3日目も釣れるとは限らない。たまたま誰かが放流しただけかも知れない。ただし、その池とザリガニが釣れたことには相関関係がありそうだ、ということはわかる。そこから、なぜ釣れるかを説明するような理論や法則が必要になる。

- マートンは「データの単純な経験的一般化命題」を小作業仮説だと表現している。

- 単純な経験的一般化を「二つ、ないしそれ以上の変数間の観察された斉一的関係を要約した、バラバラの命題」だと表現している。

- 単なる経験的一般化や小作業仮説は「中範囲の理論」ではない

【経験的一般化】「経験科学としての社会学で、いわば公準化している手続である。一定の経験にもとづいて、さまざまな諸事実を観察し、それらの観察諸事実を整序したうえで、諸事実相互の関係について仮説を設計する。それをさらに経験的事実に照らして検証する。こういう手続を経て、多少とも一般的な経験律ないし経験規則を樹立することを目的とする諸過程をさす。」

「社会学小辞典」142P

「しかし、このような中範囲の理論が、いっさいを包み込む単一の社会体系論から論理的に導き出されたものではないということも、ひとしく明らかである。もっとも、中範囲の理論が一度展開されると、それが或る社会体系論と調和することもある。さらにまた、どの中範囲の理論も、単なる経験的一般化──二つ、ないしそれ以上の変数間の観察された斉一的関係を要約した、ばらばらの命題──以上のものである。一つの理論は、仮説群から構成されていて、経験的一般化それ自身はそこから導き出されたのである。」

マートン「社会理論と機能分析」6P

「大切なのは、これらが経験的に基礎づけられた理論──確証された仮説群を含んだ──であって、単に組織だった記述的なデータでもなければ、経験的一般化でもなく、また、論理的にちぐはくで、ばらばらなままの仮説でもないということである。」

マートン「社会理論と機能分析」35-36P

「……経験的一般化、すなわち二つないしそれ以上の変数間の観察された斉一性を要約した、ばらばらの命題……」

マートン「社会理論と機能分析」44P

「経験的一般化というのは、あるデータについて何らかの統計的な関連が見出されたとき、そうした関連が基本的に任意のデータについても成立すると予測することである。こんな予測が予測として愚かしいものであることは、誰にも分かる。ある時、鯰がはねた直後に地震が起こったのが見出されたことから「鯰がはねると地震が起こる」と予測するようなものだからである」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,3P

「このような理論社会学の内容はモデルとして構想されてはいるが、まだ十分に体系化されているわけではない。とくに第三の主題に関しては、アメリカのR・K・マートンが、データの単純な経験的一般化命題(作業仮説)と、ある説明原理から演繹(えんえき)的に体系化された統合的一般理論(古典的理論にみられるような)との中間領域に、限定された領域のみに適用される検証可能な仮説のセット(中範囲の理論theory of middle range)を確立することを、理論構成の戦略的目標とすべきであると主張して注目された。たとえば社会移動論やレファレンス・グループ(準拠集団)の理論などの特殊理論は、一方で経験的データと直接につながり、他方ではその蓄積を通して一般理論の洗練に貢献しうるとしている。」

日本大百科全書参照

「法則や理論は、ヒュームが正しく指摘したように、経験的には永遠に検証(その「正しさ」が証明されること)されようがないものだ。」

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,4P

経験的一般化を具体例で考えてみる(1)

1:例えば、ある地域Aでプロテスタント教徒のほうがカトリック教徒よりも自殺率が高かったとする。この時点では、たまたまこの地域だけが特殊なのかもしれない。

2:他の地域BやCでも同様だったとする。ほかの地域でも同じような結果が観察できる場合、特殊なものではなく一般化できると推測する(地域Nでも同様だろう、と予測できる)。→この時点では単なる経験的一般化にすぎない。ただし、経験的に斉一性があるようにはみえる。どこの地域でも同じようだ、という意味で斉一的であり、実際に統計で確認できるという意味で経験的。この時点では単なる記述的なデータにすぎない。

・なぜこのような相関関係、傾向、規則があるのか「説明」するような理論が必要になる。なぜそのような傾向に着目することに社会学者は価値を見出しているのか、という価値を自覚することも、ウェーバーが言ったように重要だ(会社の生産性より人間の自殺率を調べる価値があると置いているなど)。あるいは、このような理論から、宗教においても自殺率の変化に違いがあるのではないか、という別の命題や経験的一般化が導き出すことができる必要もある。

たとえばデュルケームにおける「凝集性」に関する理論を演繹させると、凝集性は経済においても応用させていくことができる。

- まず、データを提示する。単なるデータの記述の場合もあれば、経験的一般化命題の場合もある。

- 経験的一般化を「説明」するような理論図式が提示される。たとえばデュルケムのアノミー理論など。

- さらに、理論図式が他のデータにも応用できることが示される(演繹でさらに仮説を提示したり、さらなる問題発見に導く)。

- 他の理論と結合されていく。たとえばデュルケムはアノミー理論と結婚の理論を結合させていく。こうして中範囲の(特殊)理論の一般性が高まっていく。一般性のある理論を目指すが、一気にではなく徐々に、累積的に。

経験的一般化を具体例で考えてみる(2)

マートンはソ連の特定の社会問題に対する調査を「実践的経験主義」に傾きがちだとして否定している。

マートンいわく、こうした調査は理論的説明ではなく、(一般性が)低い抽象化、ないし経験的一般化にすぎないという。

・労働者の行動の時間表研究例

- 労働の時間、家庭での義務、生理的欲求、休息等々の時間を労働者に記入させ、調査する。

- 時間の有能な割り振りの問題を見つけたり、労働者の活動のプランを考えたりする

ただしそうした経験的一般化では「なぜそうなるのか(why)、どうしてそうなるか(how)」という説明が足りていない。

そうした説明には「理論」が必要であるが、大きな一般理論(包括的な統合的理論)から演繹的にとりだすことは現状できない。たとえばパーソンズの社会システム理論などからなにもかもを説明することは出来ない。時期尚早だという。

統合的理論と経験的一般化(小作業仮説、事実発見)とのギャップを埋めるためには、中範囲の理論が必要だとマートンはいう。

→単純な事実や、一般性・抽象性の低い経験的一般化といった知見を、より一般性・抽象性の高い中範囲の理論に編み込んでいく必要がある。

「こういう特定の社会問題に対する調査──ソ連の社会学者が『具体的な社会学研究』と呼んでいるもの──は、史的唯物論のもつ一般理論の指向から論理的に導き出されたものではない。しかも中間理論が開発されなかった間は、これらの研究は『実践的経験主義』に傾きがちであった。つまり、実際の決定を下すに当たって勘定に入れておくべきインフォーメーションを、ちょうど必要な分だけ一定の方法によって収集するのである。たとえば、労働者の行動の時間表研究がいろいろあるが、それらは一九三〇年代の初めにソローキンのやった研究とさして違わない。労働者は、自分たちの時間を労働の時間、家庭での義務、生理的欲求、休息、子供や社会的に有用な仕事(市民委員会、労働者法廷に参加したり、講義に出たり、あるいは『大衆文化の仕事』をしたりなどを含む)を費やる時間などのカテゴリーにどう配分していっるかを記録するように求められている。この時間表の分析には、二つの重要なねらいがある。第一は時間の有効な割りふりにどんな問題があるかを見極め、次にそれらを除去することである。たとえば、労働者に対する夜間学校の教育みられる一つの障害は、試験の時間割がそちらに割愛できるよりも多数の労働者に仕事から離れることを要求するためだとわかった。時間表研究の第二のねらいは、労働者の活動を変更するためのプランを指導することである。たtろえば、時間表のデータが労働者の動機づけの研究と結びつけられるばあいには、若い労働者のほうがいっそう勉強し、『労働の効率を高めるのにより積極的だ』と、そう信頼してよいという結論が出されているのである。これらの事例が証明してるように、この種の調査に染み込んでいるのは実践的経験主義であって、理論的説明ではない。この調査から得られる知見は、ソ連以外の社会で行われている多くの市場調査と同じ低い抽象化のレベルにある。もしマルキストの思想の一般的指向と経験的一般化とのギャップを埋めたいというのであれば、それらの知見がより抽象的な中範囲の理論に編み込まれなければならない。」

マートン「社会理論と機能分析」45-46P

単なる事実発見とはなにか、意味

単なる事実発見:・社会学者のソローキン(1889~1968)によると、社会学における事実発見とは「一般的な認識価値のない、純粋に局部的な、一時的なインフォーメーション的素材を生み出す作業」である。

※インフォーメーションとは情報のこと

たとえばカトリックよりもプロテスタントのほうが自殺率が高いというデータ単体では、一般的な認識価値がないといえる。つまり、その情報素材単体では理論でも法則でもない。

もちろん、なぜ両者を比較するのか、という点でなんらかの仮説がまえもって働いていることはある。なんの理由もなしに、確率的に二つの両者がピックアップされ、機械的に比較されるわけではないだろう。極論を言えば、情報素材単体では、「金魚の個体数の変化と、人間の自殺率の変化」という2つのデータに相関が見えることもあるかもしれない。「なぜ(WHY)」、「どのようにして(HOW)」それらのデータが相関しているのか、あるいはしていないのかといった「説明」を一般的に、そして経験的斉一性をもって与えてくれるものが理論である。

「事実発見」と「中範囲の一般性をもった斉一性」

・ソローキンは「事実発見」と「中範囲の一般性をもった斉一性」を区別している。

ソローキンは壮大な一般理論(大きな範囲の理論)を重視しているが、中範囲の理論の重要性も指摘している。

ソローキンによると、統計的研究(事実発見)だけでは、あらゆる時代に、多くの社会に妥当する一般的な法則や説明方式(壮大な一般理論)を作ることは出来ない。

また、特定の範囲の時代や社会に妥当する一般的な法則や説明方式である中範囲の斉一性をも与えてくれないという。事実発見は重要だが、それだけでは役に立たない。

- ソローキンは中範囲の斉一性を無限の事実が存在する混沌としたジャングルにおける「道案内」の役割をもつという

- ソローキンは社会学研究の情熱が事実研究のみにそそがれることに否定的である。

・ただし、マートンはそうした「事実」が「アイデア」を例示する役割をもつという。

たとえばデュルケムでいえば事実発見も重要な役割を持っている。

事実発見からちょっとした仮説をひらめき、さらにそこから事実発見へと向かい、さらに仮説をひらめき、そうした仮説や命題群から理論を構成し、さらに事実発見へと向かい、演繹させていく。そうした往復作業が中範囲の理論のイメージになる。事実発見だけにむかうことも、アイデアだけにむかうこともマートンは好ましくないと考えている。その点で、事実発見だけに情熱がそそがれることを否定しているソローキンとマートンは一致する。

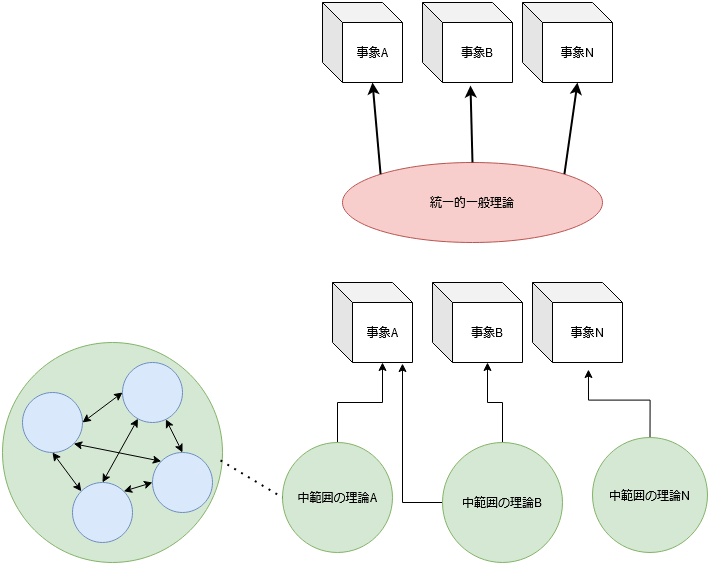

イメージするとこのような図になる。

ただし、基本的には先行の理論から中範囲の理論は出発するものである。

たとえばデュルケムの社会学理論から出発し、ほんとはこうではないか、ここはこうしたほうがいいのではないか、あるいは根本的に改変したほうがいいのではないか、今の時代はこうではないか、とさらに仮説を形成し、さらに事実へと向かい検証していく。

「ソローキンは最近の社会学的研究を概観して、『事実発見』と『「中範囲の」一般性をもった斉一性』とを強く区別している。前者は、『一般的な認識勝ちのない、純粋に局部的な、一時的な『「インフォーメーション的」素材』を生み出し、後者は、

(ソローキン)『普通ならわけのわからない、混沌とした歴史的生起のジャングルを理解できるものにしてくれる。こういう一般化がなければ、われわれはまったくジャングルの中に道を失ってしまう。そこにある無限の事実のどのようにして何故とがほとんどわからなくなる。ところが、われわれの道案内をしてくれる少数の主要なルールが手に入ると、地図にのっていない暗闇のジャングルの中でも方向を定めることができる。これこそ、限定された、近似的な、広く流布しているルールや斉一性がもつ認識上の役割である。』

こうしてソローキンは、社会学的アイディア明示するよりむしろあいまいにする事実(これらの事実がアイディアを例示するのだが)探求の恐るべき情熱を否認する。つまり彼は、研究への道案内として中範囲の理論を推奨しているのである。しかも自分自身としては、以前、一般社会学体系の探求の方をよしとしている。」

マートン「社会理論と機能分析」36-37P

(追記)社会調査とはなにか、意味

社会調査(英;social research,social survey):・一般に、一定の社会または社会集団における社会事象に関して、科学的に、現地調査により直接的に、データを収集し、記述(かつ分析)する過程、およびその方法をいう。

質的調査と量的調査をめぐる論争が面白いが、今回は扱えない。

【社会調査】「一定の社会または社会集団における社会事象に関して、科学的に、現地調査により直接的に、データを収集し、記述(かつ分析)する過程、およびその方法をいう。」

「社会学小辞典」,260P

「日本の社会学では、この質的調査と量的調査をめぐる論争が非常に大きな関心を集めてきた。質的調査と量的調査が対立的に扱われるようになったのは、見田宗介と安田三郎が『社会学評論』誌上で行った有名な論争がきっかけである。……質的調査はリアルでトータルな現実を描くことはできるが、それがどの程度の一般性を持つかを確認することはできず、それゆえ科学的・客観的とはいえない。これにたいして量的調査は、サンプリングによる全体的な評定が可能であり、誰もが追認可能である点で客観的・科学的とはいえるが、あくまで現実の一部だけを切り取ったもので、それにどれだけの価値があるかは定かではない。」

「ブリッジブック社会学」,91P

一般理論と特殊理論の違いとはなにか、説明

マートンにおける一般理論(英;general theory):・マートンでは特に、いっさいを包括する統一的理論や社会学の全体的理論体系を意味する。

マートンにおける特殊理論(英;special theory):・限られた側面を説明する理論のこと。たとえば特定の時代、社会、集団にしか適用できない理論など。範囲は小さいものから大きなものまであり、特定の集団にしか適用出来ない理論もあれば、多くの集団に適用できる理論もある。いずれにせよ、いっさいの時代、社会に適用できる理論ではない。マートンの中範囲の理論は特殊理論である。

例:相対性理論には特殊相対性理論と一般相対性理論があるが、前者は主に慣性系に限定して扱う。一般相対性理論、つまり一般理論の場合は、慣性系以外を含んでいる。

慣性以外の非慣性や特相対性理論の場合は一般相対性理論に包含されるものである。

・ただし、一般相対性理論がすべての現象を説明するような統一理論であるわけではない。特殊相対性理論よりは一般性が高いという意味合いと解釈すれば、中範囲の理論ともいえる。

自然科学においても、局限された経験の領域を理論的に理解することを目的としていることが多いとマートンはいう。

マートンいわく、そもそも自然科学、たとえば物理学を特色づけているのは範囲が大小の一連の特殊理論であり、そうした特殊理論をすべてまとめているような統一的な、一般理論ではない。あえていうならば、一般的な理論と、特殊的な理論という区別だろう。社会学者が自然科学における理論の実情を読み違えているとマートンはいう。

理論物理学者であるリチャード・フェイマンは「今日われわれのやっている物理学の諸理論、物理学の諸法則は、あまりうまく噛み合っていない無数のいろんな部分や断片である」と述べている。

社会学にとって重要な仕事はなにか、という点も合わせて重要になる。それは個人によって異なるかもしれないが、ほんとうに解決しなければならない問題を眼の前にして、そうした統一理論を待っているよりも、中範囲の理論を道具として作り、突き進んでいったほうがいいのではないかという話。

「なるほど、われわれ大半の者は、いっさいを包み込む将来の理論が物理学のいろんな公準を統一してくれることを望んではいるが、科学の重要な仕事を続けないでいて、そういう理論を待っているわけにはいかない」(物理学者のヘンリー・マージナウ)

「第一の誤解は、思想の体系というものは、膨大な基本的観察がまだ蓄積されていなくても、有効に展開できるのだと考える。」

マートン「社会理論と機能分析」15P

「自然科学に関する第二の誤解は、歴史的同時性についての誤った考えにもとづいている。つまり歴史上おなじ時点に存するすべての文化的所産は、おなじ成熟度をもっているというのである。……全体的な社会学体系をうち立てないでおいて、はたして社会の学は可能なのだろうかと、彼らは自問しはじめるのである。しかしこういう見方は、二〇世紀の物理学と二〇世紀の社会学の間には、何十億時間にもあわたる継続的な、規律のある、累積的な研究が横たわっているという事実を無視している。」

マートン「社会理論と機能分析」16P

「第三に、社会学者は物理学における理論の実情を読み違えていることが時にある。これは皮肉な誤りだ。というのは、いっさいを包む理論体系はまだでき上がっていないという点で物理学者の意見は一致しているし、また、近い将来そんな体系のできる見込みはほとんどないと大半の物理学者が見ているからである。物理学を特色づけているのは、扱う範囲を大小異にした一連の特殊理論であって、これらが今後ずっといくつかの理論群にまとめられていくであろうという、歴史的に根拠のある期待がついている。或る人が言うように、『なるほど、われわれ大半の者は、いっさいを包みこむ将来の理論が物理学のいろんな公準を統一してくれることを望んでいるが、科学の重要な仕事を続けないでいて、そういう理論を待っているわけにはいかない。』」

マートン「社会理論と機能分析」16P

「高坂の言う意味での一般理論の認識目的は,「時間・空間的に特定の歴史的個体としての社会を前提せずに,社会現象を成り立たしめていると思われる構造やメカニズムを明示的に解明しようとする」ことである(高坂1998:45).これに対して,例えば,Mertonが一般理論と言う場合,それは,「いっさいを包括する統一的理論」「社会学の全体的理論体系」(Merton1967=1969:12)を意味しており,両者の含意には相違がある。」

舩橋晴俊「『理論形成はいかにして可能か』を問う諸視点」,8P

「以上要するに、社会学はその主な(しかし唯一のではない)関心を中範囲の理論の開発にむけるかぎり、前進するであろうが、もし第一の注意が全体的な社会学体系を展開することに集中されれば、後退するであろうと、こう推定するのは当然なように思われる。たとえばT・H・マーシャルがロンドン・スクール・オブ・エコノミックスの就任講演で、社会学上の『中距離の踏石』を求めたのは、この趣旨である。今日われわれの主要な課題は、限られた概念範囲に適用できる特殊理論──たとえば、逸脱行動、目的ある行為の予期せざる結果、社会的認知、準拠集団、社会統制、社会制度の相互依存などの理論──を展開することであって、こういう中範囲の諸理論を導きだすにたる全体的なガイン全構造をすぐさま求めることではない。社会学理論がもしいちじるしく前進しようというのなら、互いに関連しあった次の平面を進まなければならない。(一)特殊理論を開発して、そこから経験的に研究できる仮説を導きだすこと、(二)特殊理論のいろんなグループを統一整理するに足る、より一般的な概念図式をおいおい順を追って展開する(唐突に啓示するのではない)こと。」

マートン「社会理論と機能分析」22P

「むしろわれわれ社会学者は、社会学理論が逐次より包括的となるのを期して待てばよい。ただしこの包括的な理論は、一人の人間の頭から出てくるのではなくて、中範囲の理論を漸次統一整理し、その結果、中範囲の理論がより一般的な方式の特殊ケースとなるようなものでなければならない。」

マートン「社会理論と機能分析」23P

「確証できる中範囲の理論の研究か、それとも、いっさいを包括する概念図式の研究か、どちらにわれわれ共同のエネルギーと資源をより多く分けるべきなのか。私の信ずる──そして世上よく悪評されているように、信ずるということにはもちろん誤りがつきものだが──ところによれば、中範囲の理論のほうがずっと前途の見込みがある。ただし、そういう理論の研究が特殊理論をより一般な概念群や互いに首尾一貫した命題に整理整合するという、徹底した気構えと結び合わされるとしてのことであるが。そのばあいでもない、われわれは自然科学という大きな兄貴たちやテニソンがもっていた暫定的な見方をとらざるをえない。

『われわれがささやかなる体系も、栄える日々あり、栄える日々あれど、やがて亡びん』

」

マートン「社会理論と機能分析」24P

「むしろわれわれ社会学者は、社会学理論が逐次より包括的となるのを期して待てばよい。ただしこの包括的な理論は、一人の人間の頭から出てくるのではなくて、中範囲の理論を漸次統一整理し、その結果、中範囲の理論がより一般的な方式の特殊ケースとなるようなものでなければならない。」

マートン「社会理論と機能分析」23P

中範囲理論

中範囲の理論とはなにか、意味

中範囲の理論(英;theory of middle-range):・日々の調査で使われる小さな作業仮説と一般的な理論をつくろうとする包括的で体系的な努力を媒介する理論のこと。

「本論では終始一貫して、社会学理論という用語は、経験的斉一性が導きだされるもとになる論理的に関連しあった命題群を指している。われわれの焦点は、終始、私が中範囲の理論と呼んだものにむけられている。つまり、日々の調査のうんと出てくる、ちょっとした、しかし必要な作業仮説と、社会行動、社会組織、社会変動などについて観察されたすべての斉一性を説明しようとする統一的理論を展開するための、いっさいを包括した体系への努力との中間にある理論である。」

マートン「社会理論と機能分析」4P

「マートンは『中範囲の理論』を、日々の調査で使われる小さな作業仮説と一般的な理論をつくろうとする包括的で体系的な努力を媒介するものだとしているが、こういう空間的な表現はかえってわかりづらい。むしろ、潜在的機能の探索にせよ何にせよ、考える範囲を広げていく場合には、できるだけ検証(反証)可能な仮説を導き出せる形にもっていく。それが『中範囲』だ、ぐらいに考えた方がよい。先の例でいえば、援助する/されるが名誉/不明と結びつくという命題は、現代の途上国や都市下層での無担保少額貸与の事例、特に借り手の属性から検証できる。もちろん、この一例だけで検証されたと結論するのはあぶないが、考える範囲を広げることは抽象化になる。そこで新たな仮説が思い浮かんだら、次はそれをどう検証できるか、具体的な事例を考えてみる。考えつけなかったら、もう一度、仮説から考え直した方がよい。そういう形で抽象化と具体化を交互にやっていく作業を、『中範囲』として想定すればよい。大と小の間のどこかに中があるというより、大と小を交互にやっていく感じだ。」

佐藤俊樹「社会学の方法」,247P

「私自身は、マートンのいう『中範囲』は厳密な概念ではなく、他のケースにも応用できる拡張可能性と部分的な検証可能性を自覚的に用意せよ、ぐらいの意味ではないかと考えている。その場合、ウェーバーのいう『因果的な解明』、すなわち因果適合性と意味適合性をともにみたすこととかなり重なる。」

佐藤俊樹「社会学の方法」,264P

「しかし、社会全体を視野に収めようとするパーソンズの理論体系に対して、それは抽象的すぎて、社会の実像が見えていない、との批判もなされた。そこでロバート・マートンは、構造機能主義のような包括的な理論と、具体的な調査研究とを架橋する『中範囲の理論』を提唱した。それは、広すぎず狭すぎずもしない中間的なレベルにおける諸理論、抽象的ではない実用的な諸理論である。しかし、そうした中範囲理論の諸理論も、バラバラにそれぞれが完結していては、やはり社会は見えてこない、とマートンはいう。すなわち、中範囲の諸理論もまた、より一般的な理論や命題への統合を念頭に置く限りにおいて、そしてまた全体としての社会の認識へと向かう意思を持つ限りにおいて、真にすぐれた認識(研究成果)を期待できるのである。」

「本当にわかる社会学」219P

「『中範囲の理論』とは何か。パーソンズの理論はすべての社会について説明するみたいな、お話としてはいいけど、気宇壮大にすぎる。それに対して『中範囲の理論』は、簡単に言えば、実証可能な範囲で説明しなさい、ということです。社会理論は、社会調査によって検証可能な範囲のものでなくてはならない、という公準(基本的な前提・要請)です。まあ、わざわざそんなことを言わなくても、ほとんどの人がそうしているのでだから、気にすることはないのですが。」

大澤真幸「社会学史」,425P

「マートンの中範囲の理論は、パーソンズのような誇大理論が具体的な社会現象を直接説明するには抽象的すぎるので、両者を媒介するという意味で中範囲の理論が必要なことを主張したものと、一般的には理解されている。しかし、マートンはそれ以上にサーベイ調査のデータによって具体的に確かめられた特殊理論を、伝統的な社会学理論の一般的な概念図式へと接合、媒介していくことを考えていた。」

「ブリッジブック社会学」,87P

【中範囲の理論】「マートン『社会理論と社会構造』(1949)の用語。調査研究を通して豊富になっていく小作業仮説(minor working hypotheses)と、多くの経験的現実のうちに認められうる事象の斉一性命題(unified theory)あるいは巨大な概念図式との中間にあって、この両方を架橋しながら双方の機能を独自に活性化させていくような社会学の特殊理論をさしている。準拠集団論や役割理論、逸脱行動などがその例解の一部をなしている。空虚な哲学的思弁と些末な調査至上主義との同時克服という底意が認められる。」

「社会学小辞典」,435P

「保城によれば,中範囲の理論とは「ある時代や地域の範囲内において,繰り返して現れる(と考えられる)個々の現象を統一的に,単純化・抽象化されたかたちで説明でき,ある程度検証もされている体系的知識」(p.43)である。それは研究対象について「時間,空間,イシュー」を限定することで,普遍的な一般法則の追求ではない,ミクロな特殊事例記述でもない,明確化された条件下における因果関係を析出するための研究方略である。」※保城広至,歴史から理論を創造する方法―社会科学と歴史学を統合する―,勁草書房(2015).

「自動車産業Tier2企業の戦略コンフィギュレーション―QCAによるインタビュー・データ分析―」,320P

「中範囲の理論とは、1960年代に社会学者RobertK.Merton(1968)によって提唱された。Mertonは、社会を行為のシステムと捉えようとする一般理論5を批判し、経験的な社会調査と社会理論とを融合し、個別の事例を説明できる中範囲理論の必要を主張した(Merton,1968)。Mertonによれば中範囲理論は一般理論とミクロ理論の中間に位置し、検証可能な命題をもち、特定の社会現象を扱う理論である。その特徴としては、特定の事象に限定されてはいるものの、調査と理論との相互作用を通じ、確実に経験科学的な根拠をもつ。その上で、全体包括的な一般理論は現段階では時期尚早として、特定の限られた範囲に適応できる特殊理論を開発することが先決だと主張した。そしてそれを前提に、中範囲の理論はやがて一般理論へと統合されていくべきだと考えた(Merton,1968)。つまり「中範囲の理論」は、一般理論構築のための基礎的作業なのである。」

長谷川智之「経営革新におけるプロ経営者の役割」,10P

「マートンは、小さな作業仮説・中範囲の理論・大きな包括的思弁とを区別したが、スケール的にも理論的にも——時空を越えた人類一般(普遍)と唯一無二の過去(特殊)の——中範囲を対象化し、一定レベルの斉一性が見られる社会集団・社会現象への研究を進めていくことが、社会学的営為のあるべき方向性だと筆者は考えている。」

寺田喜朗「研究報告4.社会学の立場から(テーマセッション3宗教研究において「実証的研究を行う」とはいかなることか)」,202P

中範囲の理論の具体例

※引用を参照してください。個別の理論については今回掘り下げられません。

「レイモンドマックは職業上の下位体系に関する中範囲の理論を展開したし、ベリグリンは集団内の最高の地位への移動の理論を、安倍淳吉は逸脱行動の型を地域社会の構造に結びつけるミクロ、マクロ両方の社会学データにもとづいた中間理論を展開したし、ハイマンは世論にみられる経験的斉一性を複雑な理論へ統合したし、ヒラリーは人口誌上の斉一性を統合した。」

マートン「社会理論と機能分析」36P

「……中範囲の理論家は、社会学理論のいろんな欠陥はただ理論が不当に一般的でありすぎるということだけに原因があるなどと、主張しているのではない。それどころか、実際の中範囲の諸理論──不和の理論、社会分化の理論、あるいは準拠集団の理論──は、特定の歴史的時期や文化をこえて、大きな一般性をもっている。ただこれらの理論は、ユニークな全体的な一理論体系から導き出されうものではない。そこには広いゆとりがあって、その範囲内でこれらの理論は多様な理論的指向と調和できる。これらの理論は多様な経験データで確証されるのであって、もしそんなデータはありえないという趣旨の主張をする一般理論があるとすれば、当の理論がますます困るだけである。」

マートン「社会理論と機能分析」42-43P

中範囲の理論の8つの特徴(属性)とは

中範囲の理論の属性1

中範囲の理論の属性1:①中範囲の理論は、限られた想定群から成り立っていて、そこから特定の仮説が論理的に導き出され、経験的研究により確証される。

限られた想定群とは、要するにある時代、ある社会、というようにある事象・側面に限定した命題や仮説群である。こうした属性は、あらゆる時代やあらゆる社会に対応できるような統合的理論と対照的である。

・マートンはそうした統合的理論、つまり大きな理論は現状では難しく、中範囲に限定してエネルギーを割いたほうが社会学にとって有用であると考えている。

・図にするとこのようなイメージになる

たとえば有名なウェーバーのプロ倫では、アメリカに限定して、プロテスタンティズムの倫理が資本主義の精神の成立に影響を与えているという命題を主張した。こうした仮説は、多数の命題、概念が関わり合っている。いつの時代・社会であってもプロテスタンティズムの倫理が資本主義の成立を促すわけではなく、特定の時代、特定の社会、特定の条件に局限されている。

また、そうした仮説や命題の実証を行っていくことになる。たとえば当時の人々の話した内容、たとえば宗教家が話した内容や、政治家が話した内容などを集めていく。さらに他の国、たとえば中国と比較していく(比較対照試験)。

【基礎社会学第二十二回】マックス・ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」とはなにか

「①中範囲の理論は、限られた想定群から成り立っていて、そこから特定の仮説が論理的に導き出され、経験的研究により確証される。

②これらの理論は、願望水準の理論、機会の構造の理論に例示されているとおり、ばらばらのままに終始するのではなくて、より広い理論の網の中へ整理統合される。

③これらの理論は、社会行動や社会構造のいろんな領域を扱うにたるほど抽象的であり、したがって単なる記述や一般化の域をこえている。たとえば社会的葛藤の理論は、種族や人種の葛藤、階級の葛藤、国家間の葛藤に適用されてきた。

④このタイプの理論は、小集団研究にみられるようなミクロ社会学の問題と、社会移動やフォーマルな組織の比較研究、および社会制度の相互依存にみられるようなマクロ社会学の区別と交差する。

⑤社会学の全体的な理論体系──マルクスの史的唯物論、パーソンズの社会体系論、ソローキンの綜合社会学のような──は、物理学における『統一理論』の研究に当たってもくろまれたような、厳密な、一分の隙もない体系というより、一般理論の指向である。

⑥その結果、多くの中範囲の理論は社会上の多様な思想体系と調和する。

⑦普通、中範囲の理論は、古典的な理論方式によっている労作と直線的に連なる。我々は皆、デュルケームやウェーバーの遺産の受取人なのである。彼らの仕事が与えてくれるアイディアをわれわれは追跡しなければならないし、彼らの仕事は理論家の戦術を例示してくれているし、問題の選択に当たって自己の好みをどう発揮するかのモデルを提供してくれているし、また彼らの出した問いから展開されてくる理論的な問いを提出するばあいに、われわれを教えてくれるのである。

⑧中範囲の指向は無知がどこにあるかを明確にする。事実ありもしないのに知識があると称したりしないで、さらにより以上の知識をエルための基礎を置くのに今後さらに何を学ぶべきかを、それははっきりと確認する。それは、現代の切実なすべての実践的問題に対して理論的解決を与えるという課題に応えられるのだ、と考えたりしないで、利用できる知識に照らして現在明らかにできそうな問題に専念するのである。」

マートン「社会理論と機能分析」48-49P

「第3に,「中範囲の理論」の意味については,Mertonの提唱を継承したい.Mer-tonの言う意味での中範囲の理論の基本的特徴を確認しておこう.①「中範囲の理論」は形式的分類であって,説明原理については中立的である.②しばしば誤解されることではあるが,中範囲の理論とは,対象とする社会現象にかかわる人々の人数が中範囲であるというわけではない.Mertonはこのことを「このタイプの理論は……ミクロ社会学の問題と……マクロ社会学の問題の区別と交差する」と明確に指摘している(Merton1967=1969:49).③「中範囲の理論」は,先進諸科学の発達史を方法論へと翻訳する形での長期的発展戦略を提唱している.すなわち、多数の「中範囲の理論」の累積を踏まえての統合により,より一般性の高い理論へ進むことを志向している。」

舩橋晴俊「『理論形成はいかにして可能か』を問う諸視点」,9-10P

中範囲の理論の属性2

中範囲の理論の属性2:これらの理論は、願望水準の理論、機会の構造の理論に例示されているとおり、ばらばらのままに終始するのではなくて、より広い理論の網の中へ整理統合される

・中範囲の理論はより一般的な特殊理論を目指していく。

・多くの中範囲の理論の累積、および統合によってより一般性の高い理論(より一般的な概念図式)へ進むことを志向している

・バラバラの特殊理論、つまりより一般的ではない特殊理論を積み重ねていくのではなく、相互に繋がっていくような、特殊理論同士を整理統合するような特殊理論が重要になる。

すべてを演繹的に説明するような極端な一般理論(統一理論)を一気に目指すのではなく、徐々に積み重ねていこうという話。これが社会学の「進歩」であるとマートンはいう。

・マートンは「いっさいを包括する概念図式の研究」よりも、「確証できる中範囲の理論の研究にエネルギーと資源をより多く分けるべき」と信じているという。

ただし、特殊理論をより一般な概念群や互いに首尾一貫した命題に整理整合する気構えが前提だという。

・社会科学も自然科学と同様に、いつか中範囲の理論も異なる中範囲の理論に取って代わられることもある。

しかし、先代の社会学理論を通して、後代は構成していくのであり、まるで無意味ということはない。

マートンは詩人アルフレッド・テニスンの以下の言葉を引用している。「われわれがささやかなる体系も、栄える日々あり、栄える日々あれど、やがて亡びん」

「以上要するに、社会学はその主な(しかし唯一のではない)関心を中範囲の理論の開発にむけるかぎり、前進するであろうが、もし第一の注意が全体的な社会学体系を展開することに集中されれば、後退するであろうと、こう推定するのは当然なように思われる。たとえばT・H・マーシャルがロンドン・スクール・オブ・エコノミックスの就任講演で、社会学上の『中距離の踏石』を求めたのは、この趣旨である。今日われわれの主要な課題は、限られた概念範囲に適用できる特殊理論──たとえば、逸脱行動、目的ある行為の予期せざる結果、社会的認知、準拠集団、社会統制、社会制度の相互依存などの理論──を展開することであって、こういう中範囲の諸理論を導きだすにたる全体的なガイン全構造をすぐさま求めることではない。社会学理論がもしいちじるしく前進しようというのなら、互いに関連しあった次の平面を進まなければならない。(一)特殊理論を開発して、そこから経験的に研究できる仮説を導きだすこと、(二)特殊理論のいろんなグループを統一整理するに足る、より一般的な概念図式をおいおい順を追って展開する(唐突に啓示するのではない)こと。」

マートン「社会理論と機能分析」22P

「むしろわれわれ社会学者は、社会学理論が逐次より包括的となるのを期して待てばよい。ただしこの包括的な理論は、一人の人間の頭から出てくるのではなくて、中範囲の理論を漸次統一整理し、その結果、中範囲の理論がより一般的な方式の特殊ケースとなるようなものでなければならない。」

マートン「社会理論と機能分析」23P

「確証できる中範囲の理論の研究か、それとも、いっさいを包括する概念図式の研究か、どちらにわれわれ共同のエネルギーと資源をより多く分けるべきなのか。私の信ずる──そして世上よく悪評されているように、信ずるということにはもちろん誤りがつきものだが──ところによれば、中範囲の理論のほうがずっと前途の見込みがある。ただし、そういう理論の研究が特殊理論をより一般な概念群や互いに首尾一貫した命題に整理整合するという、徹底した気構えと結び合わされるとしてのことであるが。そのばあいでもない、われわれは自然科学という大きな兄貴たちやテニソンがもっていた暫定的な見方をとらざるをえない。

『われわれがささやかなる体系も、栄える日々あり、栄える日々あれど、やがて亡びん』

」

マートン「社会理論と機能分析」24P

【コラム】理論は道案内の光である

・ウェーバーとマートンの関連でとりわけ重要だと思う文章

「科学のみが寄与できる出来事とは、経験的実在[そのもの]でもなければ、経験的実在の模写でもなく、ただ経験的実在を思考により妥当な仕方で秩序づける、概念と判断である。……..生活は、その非合理的な現実性において、また、可能なその意義の豊かさにおいて、汲み尽くされることなく、価値関係の具体的な形成は、つねに流動的であり、人間文化の幽遠な未来に向けて、たえず変遷を遂げる運命にある。あの最高の価値理念から分かれ出てくる光は、時を貫いて流転していく膨大な出来事の混沌のなかから、たえず交替していく一有限部分をとらえて、そのときどきに降り注ぐのである。」

マックス・ウェーバー「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」158-159P

「しかし、いつか色彩が変わる。無反省に利用された観点の意義が不確かとなり、道が薄暮れのなかに見失われる。大いなる文化問題が、さらに明るみに引き出されてくる。そのとき、科学もまた、その立場と概念装置とを添えて、思想の高みから事象の流れを見渡そうと身構える。科学は、ただそれのみが研究に意味と方向とを示せる星座を目指して、歩みを進める。」

『客観性』,161P

「……新しい願望が目覚める。女神の永遠の光が飲みたくて、夜を背にし、昼を面にし、空を負い、波に俯して、わたしは駆ける。」

同,161P、ウェーバーによる『ファウスト』の引用

「『文化』とは、世界に起こる、意味のない、無限の出来事の内、人間の立場から意味と意義とを与えられた有限の一片である」

「いかなる文化科学の先験的前提も、われわれが特定の、あるいは、およそなんらかの『文化』を価値があると見ることにではなく、われわれが、世界に対して意識的に態度を決め、それに意味を与える能力と意志をそなえた文化人である、ということになる。」

『客観性』,92-93P

要するに、理論とは一種の「光」である。太陽そのものを開発するような途方もなく「大きな一般理論」を目指すよりも、火や電球のような実際に作って確認できるような「中範囲の一般理論」をコツコツと積み上げていき、それらを関係づけていこうという比喩にも聞こえる。

たとえば量子力学が発展して、今の物理学がまるで変わっていくかもしれない。パーソンズのシステム論に代わって、ルーマンのシステム論が採用されていくかもしれない。その時々の理論を用いて、無限の事実に過ぎない単なる現象を解釈し、光を当てて「理解」していくことが重要になる。

中範囲の理論の属性3

中範囲の理論の属性3:・中範囲の理論は、社会行動や社会構造のいろんな領域を扱うにたるほど抽象的であり、したがって単なる記述や一般化の域をこえている

例:社会的葛藤の理論は、種族や人種の葛藤、階級の葛藤、国家間の葛藤に適用されている

→日本人だけに適用できるよりも、アメリカ人にも日本人にも適応できるほうが一般性・抽象性が高い。ただし、あらゆる現象を演繹的に説明できるほどの一般性はもっていないことに注意。

「単なる記述や一般化」とは、今まで見てきたような単純なデータの収集や抽象度の低い経験的一般化を指している。

マートンは中範囲の理論、たとえば不和の理論や準拠集団の理論は、特定の歴史的時期や文化を超えて大きな一般性をもっているという。

たとえば「相対的不満の理論」は常識と異なる説明を行うので面白い。

・常識の不満の例:災害で一家族の受けた実際の被害が大きければ大きいほど、感ぜられる不満も激しいはず

・相対的不満の理論(及び準拠集団の理論)に基づく例:周りに自分たちよりもっと大きな被害を受けた人々がいる場合、自分たちの被害は小さいように思われる。

例えば震災で自分の家が浸水した場合で、友人たちや近所はまったく被害を受けなかった場合は、不満は大きく感じる。

ただし、友人たちの家が燃えてしまったりしていた場合は、不満は小さく感じると予測できる。自分たちの家が燃えたりしていた場合でも、友人が半身不随のような被害を受けていた場合、不満は小さく感じると予測できる。

被害が大きいかどうかで不満の大きさが決まるのではなく、他者との関係において不満の大きさが決まるという点にポイントがある。

・中範囲の理論が経験的にテストできる仮説群を生み出す

たとえば相対的不満の理論や準拠集団の理論を元に、自然災害の場合の人々は~であると仮説を生み出したり、学校の教室における成績に対しては~であるという仮説を生み出したりすることができる。

ある人々、あるいはある社会だけに適応できるような、狭い限定的な理論だけではないという点がポイント。中範囲の理論はより一般性の高い理論を目指している。

「……中範囲の理論家は、社会学理論のいろんな欠陥はただ理論が不当に一般的でありすぎるということだけに原因があるなどと、主張しているのではない。それどころか、実際の中範囲の諸理論──不和の理論、社会分化の理論、あるいは準拠集団の理論──は、特定の歴史的時期や文化をこえて、大きな一般性をもっている。ただこれらの理論は、ユニークな全体的な一理論体系から導き出されうものではない。そこには広いゆとりがあって、その範囲内でこれらの理論は多様な理論的指向と調和できる。これらの理論は多様な経験データで確証されるのであって、もしそんなデータはありえないという趣旨の主張をする一般理論があるとすれば、当の理論がますます困るだけである。」

マートン「社会理論と機能分析」42-43P

「準拠集団と相対的不満の理論……一般に人々は、重要な意義をもった他人の基準を、自己評定と評価の基盤にするという考えである。このアイディアから導き出される推論のうち若干のものは吟味されていない一連の『自明な』想定にもとづいている常識的期待とくい違っている。たとえば常識によると、災害で一家族の受けた実際の被害が大きければ大きいほど、感ぜられる不満も激しいはずである。この考えは、客観的な被害の大きさがその被害の主観的評定と直線的に結びつくのだ、またこの評定は自分自身の経験に局限されるのだ、という吟味されていない想定にもとづいている。ところが、相対的不満の理論は、これとまったく違った仮説──つまり、自己評定は、自分たちと比較できると認知された他の人びとの情況と自分たち自身のそれとの比較如何による──を生み出す。」

マートン「社会理論と機能分析」5P

「したがって特定種類の行動の範囲内では、相対的不満の理論が、経験的にテストできる仮説群を生み出そうとする方向にわれわれの努力をうながすことになる。こうして、確証された結論はごく簡単に次のようにいえる。ほんの少数の人がほぼ同じ程度の被害を受けると、各自は大きな苦痛と打撃を受けたように思うが、多数がきわめてまちまちな程度の被害を受けると、かなり大きな被害でさえ、それよりずっと大きな被害に比べて小さいように思われるのである。そのさいにいろいろな比較のなされる可能性があるが、それは大小の被害の可視性の差によって左右される。右の事例が特殊的なものだからといって、中範囲の理論のもつ、より一般的な性格がぼかされてはならない。もちろん、大規模な災害に直面した人々のなす行動は、準拠集団の理論を有効に適用できる、無限に広い、一連の特殊的状況の一つにすぎない。事情は社会的成層変動の理論、、権威の理論、制度の相互依存の理論、あるいはアノミーの理論についおてもおなじである。しかし、このような中範囲の理論が、いっさいを包み込む単一の社会体系論から論理的に導き出されたものではないということも、ひとしく明らかである。もっとも、中範囲の理論が一度展開されると、それが或る社会体系論と調和することもある。」

マートン「社会理論と機能分析」6P

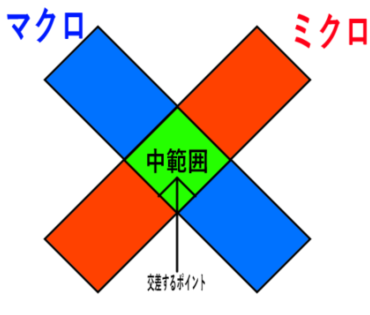

中範囲の理論の属性4

中範囲の理論の属性4:④中範囲の理論は、小集団研究にみられるようなミクロ社会学の問題と、社会移動やフォーマルな組織の比較研究、および社会制度の相互依存にみられるようなマクロ社会学の区別と交差する。

ミクロ社会学の問題とマクロ社会学の問題の区別と交差するとはどういうことか

ミクロとは一般的に微視的であり、マクロとは巨視的であることを意味する。たとえば特定の時代・社会にだけしか適用できないような理論はミクロ理論(いわば小理論)であり、あらゆる現象に適応できる理論はマクロ理論(いわば大理論)である。

ミクロとマクロの区別を交差するということは、いわば両方のバランスをとる、いいとこ取りのようなものである。

ミクロすぎると、実証的ではあるが応用が効かない。マクロすぎると応用的ではあるが実証的ではない。

その間、つまりミドルレンジ(中範囲)をとることによって、実証的な範囲で、かつ応用できるような特殊理論を構築していくことを目指していく。

「第3に,「中範囲の理論」の意味については,Mertonの提唱を継承したい.Mertonの言う意味での中範囲の理論の基本的特徴を確認しておこう.①「中範囲の理論」は形式的分類であって,説明原理については中立的である.②しばしば誤解されることではあるが,中範囲の理論とは,対象とする社会現象にかかわる人々の人数が中範囲であるというわけではない.Mertonはこのことを「このタイプの理論は……ミクロ社会学の問題と……マクロ社会学の問題の区別と交差する」と明確に指摘している(Merton1967=1969:49).③「中範囲の理論」は,先進諸科学の発達史を方法論へと翻訳する形での長期的発展戦略を提唱している.すなわち、多数の「中範囲の理論」の累積を踏まえての統合により,より一般性の高い理論へ進むことを志向している。」

舩橋晴俊「『理論形成はいかにして可能か』を問う諸視点」,9-10P

中範囲とはなにか、意味

中範囲(英雄;middle range):・実証可能な範囲

Q 中範囲とはなにか

佐藤俊樹さんによれば、「中範囲」は厳密な概念ではなく、他のケースにも応用できる拡張可能性と部分的な検証可能性を自覚的に用意せよ、ぐらいの意味だという。

また、そうした意味での中範囲は、ウェーバーの「因果的な解明」と重なってくるという。

大澤真幸さんによれば、中範囲とは「実証可能な範囲」を意味するという。

・「社会理論は、社会調査によって検証可能な範囲のものでなくてはならない」という公準であり、現代の社会学者のほとんどはそうしているという。

・中範囲とは特定の範囲の集団に必ず絞るという意味合いではなく、多くの集団にも応用可能な場合もある(誤解されることがあるらしい)。

たとえば準拠集団の理論は、日本人やアメリカ人、政治家やビジネスマン、学生や教師等、多くの集団、多くの時代に適用することができる。集団だけではなく、時代や社会も同様であり、一般性をもっている場合がある。

しかし、だからといってこの理論さえあればすべての現象が説明できるほどの一般性ではなく、限られた側面を説明できるにすぎない。

中範囲の理論の属性5、6

中範囲の理論の属性5:・⑤社会学の全体的な理論体系は、物理学における「統一理論」の研究に当たってもくろまれたような、厳密な、一分の隙もない体系というより、一般理論の指向である

マートンが挙げる社会学の全体的な理論体系の例:マルクスの史的唯物論、パーソンズの社会体系論、ソローキンの綜合社会学

中範囲の理論の属性6:・⑥その結果、多くの中範囲の理論は社会上の多様な思想体系と調和する。

社会学の全体的な理論体系とはなにか

1:一般理論は大中小にわかれる。

2:大きな理論にも程度があり、論理的に一分の隙もないような、完全な大きな理論と、そうではない理論がある。パーソンズのシステム論なども、不完全な大きな理論であり、不完全な統一的理論である(すくなくともマートンの中では)。

3:現在の社会学理論には完全な大きな理論というものは未だなく、またそれらを期待することは時期尚早である。

図にするとこのようなイメージになる

- マートンいわく、不完全な統一理論は、その不完全さゆえに、中範囲理論としばしば首尾一貫するという。

- マートンは社会調査のデータによって具体的に確かめられた特殊理論を、伝統的な社会学理論の一般的な概念図式へと接合、媒介していくことを考えている。

「役割群の理論は、中範囲の社会学理論のもつ、もう一つの側面を例示してくれる。つまり中範囲の理論は、社会学の多種多様ないわゆる理論体系としばしば首尾一貫するのである。役割群の理論は、マルキシズムの理論、機能分析、社会行動主義、ソローキンの綜合社会学、あるいはパーソンズの行為理論といった、幅広い理論的指向」と首尾一貫しないことはないとさえいえる。こういう主張は、社会学の思想体系というものは論理的に一分の隙もなく織りなされた、互いに排他的な教理群だと考えるようにしつけられてきた一部の人にとっては、ぞっとする主張であるかもしれない。しかし実際は、本論の後で指摘するように、包括的な社会理論はその織り方がルーズで、内部が分岐しており、互いに重複しあっているため、ある程度の経験的確性をへた一定の中範囲の理論は、いくつかの点で互いに分裂している包括的理論の中へ包摂できることが多い。」

マートン「社会理論と機能分析」9P

「したがって中範囲の理論は、われわれに法則定立的なもの、一般化を目指す社会学理論と歴史主義、これら両者の理論的葛藤という、真の問題ならぬ問題を超越させてくれることができる。」

マートン「社会理論と機能分析」10P

【コラム】パーソンズとマートン

マートンによると、社会学者のタルコット・パーソンズは以下の4つのことを承認しているという(パーソンズは代表的な一般理論家であり、誇大理論と批判されることがある)

- 社会学の一般理論は、事実上、それから特定の仮説が導き出されるようにはなっていない

- 物理学のような領域と比べると、このような導出は、たいていの仮説にとって遠い目標である

- 一般理論はただ一般的指針を与えるだけである

- 一般理論は、経験的一般化と特殊理論を系統的に整理するための地盤として役立つ

・マートンは以上のようなことが承認されれば、一般理論に集中している社会学者と、中範囲理論に専心している社会学者の間には原理上大した差はないという。

一見お互い対立しているような構図であっても、実は矛盾するものではなく、調和しうるものであるという点がポイント。

社会学者の間では、「実質上は矛盾していない社会学的指向が、そうであるかのように見なされる」ことが強調されている。

お互いに侮蔑して対立するよりも、知的な批判をもっとし合うべきだという。

「役割群の理論は、中範囲の社会学理論のもつ、もう一つの側面を例示してくれる。つまり中範囲の理論は、社会学の多種多様ないわゆる理論体系としばしば首尾一貫するのである。役割群の理論は、マルキシズムの理論、機能分析、社会行動主義、ソローキンの綜合社会学、あるいはパーソンズの行為理論といった、幅広い理論的指向」と首尾一貫しないことはないとさえいえる。こういう主張は、社会学の思想体系というものは論理的に一分の隙もなく織りなされた、互いに排他的な教理群だと考えるようにしつけられてきた一部の人にとっては、ぞっとする主張であるかもしれない。しかし実際は、本論の後で指摘するように、包括的な社会理論はその織り方がルーズで、内部が分岐しており、互いに重複しあっているため、ある程度の経験的確性をへた一定の中範囲の理論は、いくつかの点で互いに分裂している包括的理論の中へ包摂できることが多い。」

マートン「社会理論と機能分析」9P

「……パーソンズのような一般理論化が、(一)社会学の一般理論は、事実上、それから特定の仮説が導き出されうようにはなっていないこと、(二)物理学のような領域と比べれると、このような導出は、たいていの仮説にとって遠い目標であること、(三)一般理論はただ一般的指針を与えるだけだということ、(四)一般理論は、経験的一般化と特殊理論を系統的に整理するための地盤として役立つこと、以上のことを承認したのは意義がある。こういったことがすべて承認されれば、一般理論の展開に専心している社会学者と、今日の社会学は中範囲の理論を展開し、それを定期的に整理統合することに、最大の将来性がかかっているとみる社会学者の間には、原理上大した差はないことになる。」

マートン「社会理論と機能分析」25P

「確証できる中範囲の理論の研究か、それとも、いっさいを包括する概念図式の研究か、どちらにわれわれ共同のエネルギーと資源をより多く分けるべきなのか。私の信ずる──そして世上よく悪評されているように、信ずるということにはもちろん誤りがつきものだが──ところによれば、中範囲の理論のほうがずっと前途の見込みがある。ただし、そういう理論の研究が特殊理論をより一般な概念群や互いに首尾一貫した命題に整理整合するという、徹底した気構えと結び合わされるとしてのことであるが。そのばあいでもない、われわれは自然科学という大きな兄貴たちやテニソンがもっていた暫定的な見方をとらざるをえない。

『われわれがささやかなる体系も、栄える日々あり、栄える日々あれど、やがて亡びん』

」

マートン「社会理論と機能分析」24P

「したがって中範囲の理論は、われわれに法則定立的なもの、一般化を目指す社会学理論と歴史主義、これら両者の理論的葛藤という、真の問題ならぬ問題を超越させてくれることができる。」

マートン「社会理論と機能分析」10P

中範囲の理論の属性7

中範囲の理論の属性7:・⑦普通、中範囲の理論は、古典的な理論方式によっている労作と直線的に連なる

例:W・I・トマスの「トマスの定理(公理)」を受けて、予言の自己成就という理論をマートンは構築していった

・M・ウェーバーやデュルケムの理論を通してパーソンズの研究は進んでいった(パーソンズのような一般理論であっても、すでにある理論と重なっている)

- 先代の学者の仕事が与えてくれるアイデアを追跡する必要がある

- 彼らの仕事は、理論的な戦術を例示してくれる

- 彼らの仕事は、問題の選択に当たって自分の好みをどう発揮するかのモデルを提供してくれる

- 彼らの仕事は、さらなる問いを生み出す場合に役立つ

マートンによれば、「中範囲の理論に焦点を当てる」というアイデアすら独自のものではなく、はるか昔からあり、歴史的な根のあるものだという。

たとえ哲学者のロジャー・ベーコン(1213-1292)は、

科学における「中間公理」の第一義的重要性を強調したという。さらにベーコンはプラトンを引用している。このように、先代の研究や理論を通して、後代の学者は自分たちの理論を構築していく。

プラトン「特殊は無限であり、より高次の一般者はなんの十分な方向づけを与えてくれない」(『テアイトス』)

ベーコン「正しい階梯により、また中断したり、歩調を見出したりせず、一歩ずつ進んで、特殊からちょっとした公理へ、それから中間の公理へと一段ずつのぼり、一番最後に最も一般的なものに達するばあい、そのばあいに限って、われわれは科学に希望をよせることができる。」(『The Advancement of Learning』)

ベーコン「最低次の公理は生の経験とわずかしか違わないが、最高次の、最も一般的な公理は、観念的、抽象的であり、確固たるものではないからである。ところが、中間のものは、真の、確固たる、生きた公理であって、人間の禍福はそれに依存している。」(『The Advancement of Learning』)

ベーコンのあとも、たとえばジョン・スチュアート・ミル(1806-1873)などが中範囲の重要性について言及しているという。

ミルはベーコンの中間公理の意義を認めている。また、最低次の一般化は中間公理の帰結であり、また中間公理によって説明され、その中へ分解されるまでは不完全な正確さしかない経験法則だという。

さらにその後はカール・マンハイムやアドルフ・レーヴェなどが類似した説明方式を提唱しているという。

マンハイムの中範囲の理論といえば、やはり思い出すのは媒介原理である。

媒介原理とは個別的で一回的な事象がそこに組み込まれているところの、ある程度の規則性をもった(しかし法則ではない)社会的傾向あるいは趨勢のこと。すべての現象を説明するような規則ではなく、限定的な規則という点がポイントになる、また、そうした媒介原理同士の相互関係として構造を考えていく点で、「より一般的な理論へ」という趣旨が垣間見える。

中範囲の理論はなぜ重視されていなかったのか

Q なぜ中範囲の理論に類似していたものが提唱されてきたにも関わらず、マートン以前の社会学において中範囲の理論が重視されていなかったのか

A 簡潔に言えば、機が熟していなかったという。

1:マートンが中範囲の理論を主張していく2~30年前までは、「いっさいを包括した統一的理論の探求」か「まったくといってよいほど理論的指向を欠いた記述的な経験的仕事」かどちらかにずっと没頭していたという。

2:マーシャルやマートンの中範囲理論の提唱以後に中範囲の理論が受け入れられるようになった。ただしマートンが特別、下準備をしたからというわけではないという。

マートンいわく、経験的な基礎をもち、かつ理論的にも意義のある調査を実施する社会学研究者が多数排出したことに一部よるのではないかという。要するに現象を上手く説明できる中範囲の理論を重視する社会学者が多数でてきたことによって、それは役立つということで中範囲の理論が受け入れられうようになったという話(その点で言えば、マンハイムは実証的な要素に乏しかったのかもしれない)。当然、マートンもその中の最も重要な一人ではないか。

「もちろん、その全てが彼の独創ではない。マートンの思考は独自な何かを零から組み立てるよりも、既存の概念や方法を再検討し改良するのに向いていたようだ。その改良も徹底的とはいいがたい。例えば顕在的/潜在的機能では、レヴィが指摘したように『潜在的』が『意図された』と『認知されている』の両方の意味で使われている。」

佐藤俊樹「社会学の方法」257P

「……この製作は目新しいものでなければ、なじみの薄いものでもない。それには歴史的な根があるからである。ベーコンは彼以前の誰にもまして、科学における『中間公理』の第一義的重要性を強調した。」

マートン「社会理論と機能分析」30P

「……ひとつの社会制度としてみた科学と当時の経済的、宗教的制度との機能相互依存を検討した。ウェーバーは、ピューリタニズムと科学の相互依存については、ほんの数行しか論じていないが、私がこの研究を始めるや、それは特別な意義をもつにいたった。これこそまさに、中範囲の理論における研究累積のかなめであって、先行の理論や研究から出発して、それを新しい経験の領域に広げようと努めるのである。」

マートン「社会理論と機能分析」46P

「つまり、世間で口にされる例の慣用句のように、『機がまだ熟していなかった』といえば、ほぼ正確であろう。すなわち、ここ2,30年前までは、顕著な例外もありはしたが、社会学はいっさいを包括した統一的理論の探求か、まったくといってよいほど理論的指向を欠いた記述的な経験的仕事か、どちらかにずっと没頭してちあ。その結果、中範囲の理論をやるべきだとの訴えはだいぶ無視された。」

マートン「社会理論と機能分析」30P

「しかしもう一九三〇年代にもなって、マンハイム、レーヴェ、ギンズバーグの方式が、その直後の時期の社会学の文献にほとんど反応をひきおこさなかったのは、何故であろうか。一九四〇年代の後半になって、マーシャルと私自身による類似の方式が出て、やっと社会学理論に対するこの種の指向が広く議論され、応用されるにいたったのである。私は問題を探求していくに必要な下準備の仕事をしたわけではないが、過去数十年の中範囲の理論が引き起こした広範な共鳴は、経験的な基礎をもち、かつ理論的にも意義のある調査を実施する社会学研究者が多数排出したことに一部よるのではないかと思っている。」

マートン「社会理論と機能分析」33P

中範囲の理論の属性8

中範囲の理論の属性8:中範囲の指向は無知がどこにあるかを明確にする

1:統一的理論(大範囲の理論)を仮に、どんな社会的現象をも説明できるような理論だと仮定する。

2:そのような社会理論をもってすれば、社会科学に突きつけられるいっさいの要求に応えることができる。たとえば戦争や収奪、貧困や人種差別、恋愛や仕事の問題まで、説明していくことができる。

3:マートンは、そのような壮大な理論体系を打ち立てるべきだというような確信は、物理学との比較や社会学者の不安からくるものであり、誤りだという。

4:物理学はそもそも壮大な一般理論というものはまだない。大小を異にした特殊理論の集まりである。社会学者は政策立案者、実業家、学生などからさまざまな要求に応えようとするあまり、防衛的な反応を引き起こし、全知全能への期待を抱いてしまっている。

5:中範囲の理論へ指向することは、無知がどこにあるかを明確にする。

要するに、社会調査によって経験的に確認できる範囲が主な知となる。あるいは一般理論が方針を与えたり地盤の整理に役立つ限りで有用であり、知といえる。

誇大な一般理論をかかげたり期待して、あたかもすべての社会現象を説明できるような知識があると主張するような指向を回避する必要がある。

6:現代の切実なすべての実践的問題に対して理論的解決を与えるという課題に応えられるのだ、と考えたりしないで、利用できる知識に照らして現在明らかにできそうな問題に専念することをはっきりと確認させる

7:一社会学者の突然変異により、突如として重要な社会問題に解決がもたらされたり、単一の包括的な理論が生み出されるわけではない。

中範囲理論は既存の理論の積み重ねによって進歩していくのであり、不断の発展を重視している。

「今ここで壮大な理論体系をうち立てるべきだという、一部の社会学者の抱いている確信は、物理学とのまちがった比較から出ているだけではなく、現代の社会で社会学がしめているあいまいな立場への反応でもある。現在、社会学に出されている大きな要求──政策立案者、改革者、反動家、実業家、為政者、カレッジの学長や大学の二回生などによって──に、蓄積された社会学的認識がはたして応えるにたりるかどうかという不安こそ、一部の社会学者の側に、何とかしてこれらの要求──たとえそれがどれほど時期尚早な、途方もない要求であっても──に即応しなければならないとする、ひどく熱心な、防衛的な反応をひきおこしたのである。」

マートン「社会理論と機能分析」18P

「戦争や収奪、貧困や人種差別や心理的不安が現代の社会を悩ましているからという理由で、社会科学はこれらの問題のすべてに解決を与えて、自らを正当化しなければならないというのである。しかし、今日社会学者にはこれらの切実な問題を解決する問題の用意はできていないであろう。」

マートン「社会理論と機能分析」20P

「すなわち、不断の発展を重視する方針であって、一社会学者の突然変異により、突如として、重要な社会問題に解決がもたらされたり、単一の包括的な理論が生み出されたりする、そんな期待のうえに立つものではない。」

マートン「社会理論と機能分析」20-21P

その他、感想

目的、切実な現象、手段

※個人的に糧として整理したものを追記します。これ以降の内容はマートンと直接的な関係はありません。

1:哲学や社会学で学んだことを、どのように現実世界で「道具」として用いることができるかが重要となる

2:まず前提として、アブダクションが下地となる。アブダクションとは、ある驚くべき現象の観察から出発し、その現象がなぜ起こったかについて何らかの可能な説明を与えてくれる仮説を考え出すことである。

3:日常には様々な問いにつながる現象(事象)がある。

なぜ商品が売れないのか、なぜ営業が上手くいかないのか、なぜ絵が上手く描けないのか、なぜ人に評価されないのか、なぜ人間関係がうまくいかないのか、美とはなにか、愛とはなにか、生きる意味とはなにか。

そうした現象の観察、とくに自分が驚いた現象や、切実に考えなければならない現象を見つけた場合が重要になる。そこから、仮説をたてて、立証していく。

4:学問は仮説形成の資料である

たとえば自分がひどく落ち込んでいるという現象を見つけたとする。なぜか、と問いをたてる。このとき、マートンの準拠集団の理論を道具として用いて、自分の周りにはどんな準拠集団がいるのか、と考えていく。

あるいは落ち込んだことで、実は見えない機能がプラスに働いているのではないか、というように、マートンの潜在的機能を考えてみる。理論は光であり、現象の解釈・説明にヒントを与えてくれる。理論が経験的に確かめられている場合は、その説明能力も高いと期待できる。

5:学問は人間が幸せになるための手段である

創造性とは「問題解決の能力」である。創造法は「解決しなければならない切実な現象」のための手段である。何が幸せなのかは、人それぞれ。

既存の学問の理論や法則、説明などで切実な現象を解決でき、個もしくは種が幸せになることができるならそれでいい。あるいは現状で幸せなら、創造法すらいらないこともあるかもしれない。しかし、もし既存のもので解決できない場合は、自分で新しいものを創り出さなければいけない。ただし、0から創ることは難しく、先代の理論を参考にしつつ、考えていく。

知の全体マップ

ざっくりとしたイメージ

種のための問題解決と、グレゴリー・ベイトソン

前置き

ベイトソン(1904-1980)はアメリカの人類学者。

前置き1:私はベイトソンの主張をほとんど理解できていない。この項目でベイトソンの主張を詳説するわけではない。私はベイトソンの主張を理解するために社会学や哲学を学んでいる。

前置き2:ベイトソンを理解することで、より大きな問題、とくに人類単位の問題を解決することが可能なのではないか、という不確かでざっくりとした期待をしている。

前置き3:個人単位の問題解決、幸せだけなら、ベイトソンの主張を学ぶのはすこし過剰かもしれない(もちろん、個人単位の問題解決にも有効ではありそうだが)。例えば、お金を儲けたいだけならもっと別のものを学んだほうが早いのではないだろうか。

精神の生態学は問題解決につながるか

1:ベイトソンによる「精神の生態学」は、多くの現象を理解することができるという。また、精神の生態学の観点からのみ、それが可能だという。

例:動物の非対称性という問題、植物の葉の配列パターン、二国が競って軍備拡張するプロセス、愛の進行過程もあそびの現象、センテンスの文法構造、生物進化の謎、現在危機的な状況を抱えている環境問題。いわば、現象全般に及んでいる。

2:「精神の生態学」とは、「精神(観念または観念の集合体)についての新しい思考」であり、まだ理論も知識も系統だっていない新しい科学であるという。

今回「精神の生態学」については詳説できない。以下に、精神の六つの基準を挙げるだけに留める。

- それ自体は精神的特性をもたない部分から成る。”精神”とは部分がある種の形に組織されるところに生じる。

- これらの部分は時間内の出来事によって引かれる。外界では静的である差異も、こちら側からそれに対して動けば出来事を発生し得る。

- 傍系エネルギーの随伴。刺激が差異である以上、そこからエネルギーは期待できない。エネルギーは反応者の内にある。これは通常、新陳代謝によって得られるものである。

- 因果がリカーシブな(またはそれ以上に複雑な)連鎖をなす。※リカーシブ=再帰的な

- メッセージはすべてコード化されている。

- 最後に、もっとも肝腎なものとして、論理階型という事実がある

【1】それ自体は精神的特性をもたない部分から成る。”精神”とは部分がある種の形に組織されるところに生じる。

【2】これらの部分は時間内の出来事によって引かれる。外界では静的である差異も、こちら側からそれに対して動けば出来事を発生し得る。

【3】傍系エネルギーの随伴。刺激が差異である以上、そこからエネルギーは期待できない。エネルギーは反応者の内にある。これは通常、新陳代謝によって得られるものである。

【4】因果がリカーシブな(またはそれ以上に複雑な)連鎖をなす。※リカーシブ=再帰的な

【5】メッセージはすべてコード化されている。

【6】最後に、もっとも肝腎なものとして、論理階型という事実がある

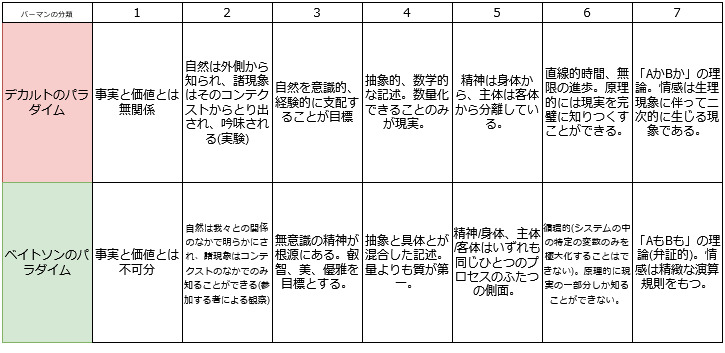

古い科学は、このままではよくない結果を生み出す

・古い科学は、このままではよくない結果を生み出す。それゆえに、新しい科学が必要になる。

モリス・バーマンの言葉で言えば、古い科学は「デカルト(近代科学、原子論)のパラダイム」であり、新しい科学は「ベイトソン(全体論)のパラダイム」である。

全体論は、以下の2つの特徴をもつ。①プロセス、形、関係がまずはじめにある。②全体は部分にはない特性をもつ。原子論は①物体と運動のみが現実、②全体は部分の集合以上のものではない、という特徴をもつ。

・たとえばベイトソンは、デカルトの世界観のままだと、「貪欲と怪物的異常成長と戦争と専制と汚染とに通じていく」という。要するに、人類単位でよくない結果になっていくということになる。

ではそのような結果にならないためには、どういったことをする必要があるのか。そのためには、「精神の生態学(新しい科学)」が必要になるということらしい。単純に現代・近代科学以前に戻れ、と唱えるのではない。新しい宗教の救世主を待つわけでもない。何もかも忘れようと仕事や趣味へと利己的に没頭するわけでもない。

・モリス・バーマンは以下のようなことを述べている。

「今世紀初頭に人握りの知識人が捉えられていた疎外感・無力感を、いまでは街を歩くふつうの人々がそれぞれに抱え持っているようだ。感覚をマヒさせるばかりの仕事。薄っぺらな人間関係。茶番としか思えない政治。伝統的価値観の崩壊によって生じた空虚のなかで、我々にあるものといえば、狂信的な信仰復興運動、統一教会への集団改宗、そして、ドラッグ、テレビ、精神安定剤によってすべてを忘れてしまおうとする姿勢である。あるいはまた、いまや国民的強迫観念と化した、精神療法の泥沼の追求。何百万ものアメリカ人が、価値観の喪失と文化の崩壊を感じながら、自分の生を立て直そうともがいているのだ。憂鬱症が標準的な精神状態である時代。」(モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ」、14P)

フリードリヒ・ニーチェは「今世紀においては、並の能力以上を持ったあらゆる人間の独創性は、まさにこの恐るべき荒涼の感覚に打ち克つことに向けて発揮された。荒涼の感覚に対立するものは熱狂(酩酊)である。……そこで、この時代は熱狂剤(麻酔剤)の発明においてはなはだ才気に富むものとなった。」という。

ポジティブに考えれば、虚しい時、創造はそうした感覚を忘れさせるために役立つというわけである(ニーチェはもちろんネガティブに考えているが)。しかしそうした感覚(ニヒリズム)にならざるをえない、枠組み(世界観)というものがベイトソンにいわせれば「デカルトの世界観」であり、現代科学である。

元からニヒリズムに陥らないようにするための枠組みが整備されていれば、そもそも無理矢理創造を行って熱狂し、泥酔したときのように忘れる必要はない。しかしどうやってそうした枠組みをつくることが可能なのか。ベイトソンの新しい科学(精神の生態学)によって、というわけである。

ベイトソンとマートンの共通点

1:ベイトソンは「科学の研究には起点がふたつあり、その両方にしっかりと根ざしていかなくてはいけない」という

2:2つの起点とは、「観察」と「基底的な原理(知)」である。

3:基底的な知は二種類あるという

(1)真である以外ない命題または命題系

→人間の定めた公理と定義の通用する範囲のなかだけで同義反復的に成り立つ命題(定理)のこと

たとえば、もし数というものが適切に定義され、もし足し算の演繹法が適切に定義されたなら、その仮定のもとでは、5+7=12であるなど。公理自体は証明する必要がないという点が重要。

(2)経験一般について真である命題(どのようなケースにも一般に真である命題、いわゆる法則のこと)

例:質量とエネルギーに関する保存の補足や、熱力学第二法則など。より身近な例では、悪貨は良貨を駆逐するなど。

帰納的に一般化されるため、あくまでも仮説にすぎず、反証可能性がある。1つ目と違い、トートロジー(同義反復、演繹)ではなく、「それ以上(部分にすぎないものから全体を推測する)」のものが命題として提出される。たとえば「カラスはすべて黒い」という命題は、白いカラスの観測によって反証された。

4:マートンの文脈で言えば(1)は一般理論的であり、(2)は特殊理論(経験的一般化)的である。

マートンは理論だけではなく、社会調査も重視している。つまり、ベイトソンが基底的な知(理論)だけではなく、観察も重視している点と重なってくる。

ベイトソンいわく、科学者はデータから出発し、データに立ち返っていかなくてはならないという。これは、経験的に調査できる範囲で、というような中範囲と重なってくる。

「進歩」とはなにか

ベイトソンいわく、通常、科学者は進歩を「なまのデータを検討し、そこから研究促進的概念に移行していくこと」だとみなしている。多くの研究促進的概念は検証中の仮説であり、多くのデータによってテストしていかなければならないが、最後には基底の知に加えて恥ずかしくないものが完成すると考えている。

ベイトソンは「真に基底的な知」はひとつなりとも生まれていないという。できたのは数百に及ぶ研究促進的な概念の山だという。

これは自然科学だけではなく、心理学、精神科学、人類学、経済学、そして社会学もそうだという。

マートンも同様に、物理化学ではそのような統一理論(一般理論)は存在せず、期待はされているが、現実にはそのようなものを待ってはいられないという。当然、社会学でもそのような統一理論は存在していない。AGIL図式のような「概念の山」は確かにある。

もし真に基底的な知があれば、もっと有意義な研究が社会学でも可能になるのか。真に基底的な知かどうか、どうやって判断するのか。

仮説の良否をチェックできる方法はあるのか

ベイトソンは「予測が可能になったからといって、その仮説が正しいとは限らない」という。たとえば「アヘンを服用すると眠くなるのは、アヘンが催眠素を含有するからだ」という仮説は正しいのか。

仮説の良否をチェックできるような、「頼りになる基本観念のセット」が必要だという。これはマートンの文脈で言えば、「一般理論が指針を与える」というところにつながってくる。ただデータを集めても、ひとりよがりの理論的考察がはびこるだけだという。一般的指針を与えてくれるような一般理論としてベイトソンの精神の生態学における理論が位置づけられるのか、という点がポイントになる。

「動物の非対称性という問題も、植物の葉の配列パターンも、二国が競って軍備拡張するプロセスも、愛の進行過程も、あそびの現象も、センテンスの文法構造も、生物進化の謎も、現在機器的な状況を抱えている環境問題も、わたしの提唱する観念の生態学の観点からのみ、理解することができるのだと。本論が提起するのは生態学的な問題である。観念はどのように相互作用するのか。ある観念を生き続けさせ、別の観念を淘汰する自然選択のようなものがあるのだろうか。精神の一領域のなかで、観念が一定限度以上に複雑にならないのは、どのような経済性のはたらきによるのだろうか。精神のシステムまたはサブシステムの安定(生存)のために必要な条件は?」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学」,21P

「右の欄には、わたしが『基底の知』と呼ぶものを書き入れた。これには2種類あって、そのひとつが『真である以外ない』命題または命題系、もうひとつが、どのようなケースにも一般に真である命題──いわゆる『法則』──である。前者の『真である以外ない』ものというのは、人間の定めた公理と定義の通用する範囲のなかだけで同義反復的に成り立つ命題のことだ。数学の、いわゆる『永遠の真理』は、ここに含まれる。『もし数というものが適切に定義され、もし足し算の演繹法が適切に定義されたなら、その仮定のもとでは、5+7=12である』ということであるわけだ。一方の、科学的に(すなわち経験一般について)真である命題には、質量とエネルギーの保存の法則や、熱力学第二法則などが含まれるだろう。しかしトートロジカルな真理と、経験に基づく一般法則との境界は、実は明瞭ではない。わたしのいう『『基底の知』のなかには、まともな人間なら誰も『真』であることを疑わない命題でありながら、それが『経験的』なものか『トートロジカル』なものか容易に見定められないものが多いのだ。情報理論におけるシャノンの定理もそのひとつである。」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学」,24-25P

「『説明』とは『基底の知』の上にデータをのせて地図を描くことだ、とか、しかし科学の究極の目標は基底的レベルでの知識を増やすことにある、とか。科学研究の進行プロセスが圧倒的に帰納的である、または科学が帰納的に進んでいくべきだと信じている研究者が多く見られるようだ。さきの図でいうと、彼らは”なま”データを検討し、そこから”研究促進的”概念に移行していくことが進歩なのだ、と考えていることになる。それら”研究促進的”概念は、”いまだ検証中”の仮説であって、さらに多くのデータによってテストしていかなくてはならないけれども、そうやって徐々に修正と改良を加えていけば、最後には『基底の知』のリストに加えて恥ずかしくないものが完成する、というわけだ。ところが現実はどうだったか。何千という頭脳明晰な人間が五十年あまりも、そのやり方で研究に励んだ結果、できたのは数百に及ぶ”研究促進的”概念の山ばかりではなかったか。真に基底的な知が、ひとつなりとも生まれただろうか。現代の心理学と精神分析学と人類学と社会学と経済学で用いられている概念のほとんどが、科学の基本原理からつくる知のネットワークから完全に浮き上がったものであることは、あまりにも明白である。」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学」,25P

「データから催眠的仮説に進み、そこからまたデータに戻っていくという研究の構え、あるいは思考の習慣は、おのずと強化されていく性質をもつものだ。科学者はみな予測が立つということに高い価値を置くのである。実際、現象が予測できるということは好ましい。しかし、予測が可能になったからといって、その仮説が正しいということにはならない。」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学」,26P

「睡眠仮説の蔓延は、今日の行動科学が『帰納性の偏重』に病んでいることのあらわれである。基底的な知からまったく浮き上がったところで、いくらデータを集めてみても、まっとうな科学は始まらない。ひとりよがりの理論的考察がはびこるばかりである。わたしがクラスで教えようとしたことは──そしてこの論文集を通じて読者に訴えかけたいことは──科学の研究には起点がふたつあり、その両方にしっかりと根ざしていかなくてはいけないということだ。まず観察をおなざりにしてはならない、と同時に、基底的な原理から外れてはならない。つまり、一種の挟撃作戦を成功させる必要があるということだ。陸地の測量をする場合でも、天体図を作成する場合でも、ふたつの知の集積体をにらみながら、仕事が進んでいくわけである。一方には経験による測量データがあり、もう一方にはユークリッド幾何学がある。両者が一致していない場合は、データに誤りがあるか、データからの推論を誤ったか、さもなくば、幾何学全体を書き換えなくてはいけないような大発見をしたか、いずれかだろう。科学の基底構造にも無知なら、過去三千年間人間を対象にして営まれてきた綿密な哲学的・人文学的思索にも知識のない──エントロピーも、サクラメントも定義できない──そんな”行動科学者”は、生半可な仮説の密林をますます繁殖させる愚を避けて、大人しくされていた方が世のためだと思う。」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学」,28P

「これがリストだ。まず、精神の基準が6つある。1:それ自体は精神的特性をもたない部分から成る。”精神”とは部分がある種の形に組織されるところに生じる。2:これらの部分は時間内の出来事によって引かれる。外界では静的である差異も、こちら側からそれに対して動けば出来事を発生し得る。3:傍系エネルギーの随伴。刺激が差異である以上、そこからエネルギーは期待できない。エネルギーは反応者の内にある。これは通常、新陳代謝によって得られるものである。4次に、因果がリカーシブ(またはそれ以上に複雑な)連鎖をなす。5メッセージはすべてコード化されている。6最後に、もっとも肝腎なものとして、論理階型という事実がある」

グレゴリー・ベイトソン「精神と自然」,290-291P

「今世紀初頭に人握りの知識人が捉えられていた疎外感・無力感を、いまでは街を歩くふつうの人々がそれぞれに抱え持っているようだ。感覚をマヒさせるばかりの仕事。薄っぺらな人間関係。茶番としか思えない政治。伝統的価値観の崩壊によって生じた空虚のなかで、我々にあるものといえば、狂信的な信仰復興運動、統一教会への集団改宗、そして、ドラッグ、テレビ、精神安定剤によってすべてを忘れてしまおうとする姿勢である。あるいはまた、いまや国民的強迫観念と化した、精神療法の泥沼の追求。何百万者アメリカ人が、価値観の喪失と文化の崩壊を感じながら、自分の生を立て直そうともがいているのだ。憂鬱症が標準的な精神状態である時代。」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ」

良心、知性、心

ウェーバーの考え方の基本(この態度を基本にしていく)

1:知性は絶対的な正解を教えてくれず、世界とはどうあるべきか、自分はどう生きるべきかについて何ら回答を与えてくれない。→知性だけ、勉強だけができても、切実な問題の解決にはならない。

2:世界に対してどういう態度をとるべきかは、自分の「良心」と「知性」と「心」が責任を負うべき事柄であり、各人が一生かけて色々と経験を積みながら解決してゆくべき問題。→知性だけではなく、良心と心をセットで考えていく。経験を積み重ねていく。

・ジンメルの「形式、関係」に着目する視点

・マートンの「橋渡し」に着目する視点

・マンハイムの「全体性」に着目する視点

・パーソンズの「システム」に着目する視点

・ウェーバーの「光の比喩(エピステモロジー)」や「理解」、「没価値(脱魔術化)」に着目する視点

さまざまな社会学者とベイトソンの関連を見つけることができる。個の単位の問題解決以上のものを切実な問題と感じている人の場合、ベイトソンの理論は役に立ってくれるのかもしれない。

参考文献リスト

今回の主な文献

ロバート・K.マートン「社会理論と社会構造 (1961年) 」

【1】ロバート・K.マートン「社会理論と社会構造 (1961年) 」

ロバート・K.マートン「社会理論と社会構造 (1961年) 」

【2】ロバート・K.マートン「社会理論と社会構造 (1961年) 」

ロバート・K.マートン「現代社会学大系 13 社会理論と機能分析」

【抜粋・廉価版】ロバート・K.マートン「現代社会学大系 13 社会理論と機能分析」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

・舩橋晴俊「『理論形成はいかにして可能か』を問う諸視点」(URL)

→主に理論形成、理論の役割について参考に 中範囲の理論の定義についても参考に

・宮島 喬「学びということ : ポテンシャルのある学生とは 」(URL)

→中範囲の理論、及び理論について

・小林優子「NOSの構成要素に関する議論の展開:コンセンサス・ビューとFamilyResemblanceApproachに着目して」(URL)

→理論と法則の違いについて参考に

・盛山和夫「社会学における理論の発展のために」(URL)

→理論について参考に

江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(URL)

→理論について参考に

・盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」(URL)

→デュルケームと統計について

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。