- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

- 2024/11/27

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

Contents

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説(現在の記事)

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

社会学とはなにかを『社会分業論』を通して学ぶ

契約における非契約的要素

契約における非契約的要素とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

契約における非契約的要素(契約の前契約的前提):契約が生じる前提には社会的な規範や信頼が存在しているという考え。

キーワード:契約の非契約的要素

「すでに、現世的な次元を超えた(超越的な)究極的価値(たとえば、宗教的信仰)を人間行為の基底に見据えていたパーソンズにとって、その源泉を<社会>そのものにみるデュルケームの社会理論はまさに<鬼に金棒>であった。さらに、デュルケームは、社会秩序が制度化された共通の価値から生まれること、市場の統制(秩序)は私的利益の合理的追求からではなく、共有された価値体系によって人間の相互作用を制御する道徳的秩序の産物であることを明らかにしていた。合理的に結ばれているはずの近代的契約の背後に、契約そのものを可能にする<非契約的要素>(たとえば、取引相手に対する信頼や信用)が存在することを発見したのはデュルケームであった。」

「タルコット・パーソンズ」、中野秀一郎、45P

デュルケムによるスペンサーへの批判

いったいなぜデュルケムはこのような主張を行ったのか。スペンサーへの反論を見ていくのがわかりやすい。

ハーバート・スペンサーはデュルケムより少し前、コントよりすこし後のイギリスの社会学者である。

アダム・スミス(1723-1790)の自由放任主義やダーウィンの生物進化論に影響を受け、「社会有機体説」を唱えていく。ごく簡単に言えば生物=有機体が自然淘汰によって進化していくように、社会もまた進化していくという考えである。コントと似たような発想であり、アナロジー(類比)的である。

スペンサーは社会を「個人的利害から生じた協定」に基づくものと考え、社会の発展には「個人の自由」を重視すべきであり社会的規制がその発展を妨げると考えたそうだ。

これはスミスの自由放任主義、つまり「市場における自由な競争が経済を最も効率的に導くとする考え方」に近い。個人を自由にさせておけば自然淘汰で社会は進化していくのであり、規制は必要ないという立場だ。

デュルケムはこうしたスペンサーの考えを批判し「社会は単に個人の経済的利害関係の集合やその協定だけで成り立っているわけではない」と指摘した。

これはいわゆる「自然状態からいかにして社会秩序は生じるのか」というような「ホッブズ的秩序問題」とも関わってくる。タルコット・パーソンズは「規範によって可能となる」と考えたが、その原初の規範の生成プロセスについては詳説せず、所与のものと考えたことを以前動画で扱った。

キーワード:スペンサー

「デュルケムによれば、スペンサーは、社会的連帯を、『個人的利害からひとりでに生じた協定』だとし、契約を『このとりきめのごく自然な表現』とみなしている。スペンサーにとって、社会とは、『諸個人がその労働の生産物を交換し合っている関係状態たるのみであって、経済外のほんらい社会的な作用がこの交換を規制するようなことはいっさいない』のである(198-199頁)。たしかに、利害によっても人は結びつくけれども、利害ほどうつろいやすものはない。それに、『契約においては必ずしもあらゆるものが契約的ではない』(206頁)。この点をスペンサーは見失っている。これは、『契約における非契約的要素』(パーソンズ)という論点である。「『契約はそれ自体では自足的ではない。社会から生ずる契約の規制力があってはじめて可能』なのである(210頁)。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,52p

ルーマンと無限遡及

最近ではルーマンの動画でも扱った内容である。

従来の考えでは「適正な契約」の場合、「主体としての意思に基づく行為がある」と考えるという。しかし、それよりも前に、「何をもって適正とみなすのか、何をもって合意とみなすのか」といったような「前提」が先行するはずである。

合意に先立って合意についてのルールへの合意が、さらにその合意についてのルールへの合意が・・・というように終わりがないという(無限遡及)。

それゆえに、なんらかの合意は行為が常に既に前提とするものでしかないと考えていくといったことを最近の動画で我々は学んだ。

万人の万人に対する戦い、秩序問題

もし社会というものが存在しない孤立的な個人同士の間には契約というものがそもそも生じず、相手を騙すことが一番合理的になる。

こうして「万人の万人に対する戦い(無秩序状態)」に至る。騙す、騙さないの他には「力」によって従わせるなどという動物的な状態も考えられる。

我々のほとんど全ての人間は、生まれながらにして既に社会があり、それぞれの社会には何らかの道徳、何らかの法律があり、何らかの信頼が形成されている。

原初の「社会秩序(規範、道徳)」はいかにして生まれたのかという問いに対して、パーソンズは「所与とする他ない」としているわけである。

ルーマン的な文脈で言えば、最初にまずシステム(社会)があり、次に要素(社会的行為、コミュニケーション)があると考える発想である(卵ではなく鶏が先と考えていくということ)。

ルーマンの場合はお互いがなにを考えているかわからないからこそ、ブラックボックスだからこそお互いにコミュニケーションを行い、そこになんらかのルールが生じていくという発想になるのかもしれない。「二重の偶発性」があるからこそ、相互行為が起動し、社会システムが生成されるというわけである。フッサールの現象学のようにギリギリまで「根源」を煮詰めていって不可知だとしていくのか、ハイデガーのように最初から不可知だとして、それは「贈与」されたものとして解釈を進めていくかの違いのイメージが私にはある。

デュルケムもパーソンズやルーマンのように「先行の諸世代からの遺産であり、単なる私的利害や個人に還元されるものではない」と考えている。そう考えるとハイデガー的に見える。

ただしデュルケムの場合は少し踏み込み、「聖の感覚」がなんらかのかたちで(原初的な)契約という考え方に影響を及ぼしたのではないかと具体的に考えている。この宗教の力については別の動画で深く扱う予定である。宗教が経済に影響を及ぼすという考え方は、ウェーバーの「プロテスタンティズムが資本主義の発展に影響を与える」という考え方と連なるものであり、重要な点である。

【基礎社会学第十七回】タルコット・パーソンズの「ホッブズ的秩序問題」とはなにか

「かくて、いかなる種類の契約も、伝統、慣習、神聖など、契約それ自体より高い権威の観念をそのうちに内在することなしには支持されない。『社会学講義』でさらに詳しく展開されたように、契約の観念そのものが、至高の神聖観念の脈絡中に生起した。これら伝統観念(したがって契約)のもつ拘束力は、それがいまの世代に共有されていないからという理由だけではなく、大半が先行の諸世代からの遺産だという事実に由来する。それは私的利害などいかなる個人意識にも到底還元されえないものである。」

「社会学のあゆみ」,86p

犯罪がない社会は不健康である

犯罪とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

犯罪:社会の共有する価値観や規範に反する行為

デュルケムの犯罪論は常識をうまく手放す、予想外の視点で語られていくので面白い。例えばデュルケムのよく知られている言葉に「われわれは、それを犯罪だから非難するのではなくて、われわれがそれを非難するから犯罪なのである」というものがある。

難しく言えば「行為の内在的な属性」で犯罪は定義できないということになる。たとえば「人を殺す、物を盗むといった行為が社会とは無関係に一律に、普遍的に、絶対的に犯罪的性質をもつゆえに、その行為は犯罪である」というように考えることはできない。

キーワード:犯罪

「では、犯罪はいかに定義されるべきだろうか。デュルケムの定義は、『ある行為は、それが集合意識の強力かつ明確な状態を犯すとき犯罪的である』というものである(『分業論』81頁)。この定義は、よくよく考えてみると、なかなか大胆な定義である。犯罪が一般的なきわめて生々(なまなま)とした諸感情を傷つけるということには、誰にも異論はなかろう。しかし、常識では、この一般性やこのエネルギーは行為の犯罪的性質から生ずるものだと考えられていはしないか。この常識からすると、デュルケムの定義には行為の犯罪的性質についての定義が盛り込まれていないことになる。しかし、デュルケムの定義は、まさにこうした常識こそをひっくり返すものなのである。――『ある行為は、犯罪的であるから共同意識を傷つけるのではなく、それが共同意識をそこなうから犯罪的だといわなければならない。われわれは、それを犯罪だから非難するのではなくて、われわれがそれを非難するか犯罪なのである(83頁)』。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,59p

コンテクスト論

デュルケムの犯罪の定義はジャック・デリダやG・ベイトソンの「コンテクスト論」とも繋がる考え方である。

たとえば戦争という状況では人を殺すことが人々の共通意識に反しないことがありうる。もちろん、「戦争であったとしてもそれは責められる行為である」と考える人や、そうした意識が平均として優勢な社会もありうる。我々がまったく犯罪だとは思わないような行為も僧院では犯罪でありうる(たとえば肉を食べるなど)。

要するに「特定の時代や社会によってどのような行為が非難されるかが変化し、何が犯罪だとみなされるかも変化する」ということになる。

デュルケムは「処罰されるすべての行為」という以外に犯罪の定義はできないとも主張している。結果論的なものだという話だ。非難されるような行為が犯罪なのであり、非難されるかどうかはその社会の集合意識に依存する相対的なものだということである。

集合意識が相対的に規定するのであり、そうした特定の集合意識を超越した普遍的、客観的、絶対的なものが規定するわけではないということである。

「ただ、犯罪とそうでない正常行動との弁別についてだけは、集合意識がそう規定する以外にはいかなる客観的内容によっても規定できないと明確に述べている。つまり『処罰されるすべての行為』という以外に犯罪の定義はできないという言明がそれである。」

「社会学のあゆみ」,93p

「社会に与える有害性」という観点から犯罪を定義できるか

さらに重要な論点として、「社会に与える有害性」という観点から犯罪であるかどうかも定義できないという。大事なのは「その社会の人々によって非難されるかどうか、怒りをかうかどうか」である。

例えば一人を殺したくらいでは社会に与える有害性という意味ではあまり大きくないとデュルケムはいう(誰を殺すかにもよるだろうが)。「社会からひとりの人間が減ったからといって、それがどうだというのか。有機体が細胞を一個失ったからといって、それがなんだろうか」とまで『社会分業論』では述べられている。

デュルケムは殺人よりも倒産や株式市場の急変などのほうが有害であると考えている。経済が悪化して人々の連帯が弱まり、飢えて死ぬ人がでてくると考えれば殺人よりも「社会に与える有害性」は大きいといえる。

もっとも、ある個人がそのような重大な影響を与える場面を私は経済に詳しくないので想定しにくい。

たとえば企業のトップが意図的に不正会計や詐欺を行ったとしても懲役は数年で済むかもしれない。あるいはインサイダー取引などもその例だろうか。政治の裏金問題などもその例の一つかもしれない。経済や政治への不信感を生じさせるほうが殺人よりも危険であるが、しかし刑は殺人よりも圧倒的に軽い。

もちろん、「有害性の大きさ」を罪の大きさに反映する社会があったかもしれないし、今現在どこかにあるのかもしれない。いずれにせよその社会の集合意識によって犯罪の定義は変化するのである。実際、私はインサイダー取引よりも、知らない他人が無惨に集団リンチされるほうが圧倒的に怒りを感じる。これは私単独の個性的な意識とはとても思えない。

キーワード:社会に与える有害性

「犯罪を特徴づけるものを行為の内在的な属性のうちに求めることはできない。たとえば、戦場での勇敢な行為も平時では犯罪になるだろう。同じ行為が犯罪になったりならなかったりするわけである。また、社会に与える有害性という観点から犯罪をとらえることもできそうにない。たとえば、多くの未開民族ではタブーの対象に触れる行為は重大な犯罪とされるが、これらの行為はそれ自体としては社会にとって無害なものである。われわれの社会でも、殺人がもっとも重大な犯罪だとみなされているが、社会への有害性の程度において、経済恐慌、株式市場の急変、倒産などとは比べようもない。『社会からひとりの人間が減ったからといって、それがどうだというのか。有機体が細胞を一個失ったからといって、それがなんだろうか』(『分業論』74頁)。危険の重大さと刑の重みとの不釣り合いは、明白である。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,58p

「社会からひとりの人間が減ったからといって、それがどうだというのか」

「社会からひとりの人間が減ったからといって、それがどうだというのか」というデュルケムの言葉は、「国民が疲労困憊しているこの時に、自分一人の魂を救って何になる?」と吐き捨てるように青年につぶやいたウェーバーと私には重なって見える。

部分ではなく全体を重視する姿勢や道徳的、倫理的に厳格な態度という意味で私には共通のものを感じる。しかし同時に、漫画の悪役が言いそうな「正義の味方になって一人の人間を救うより、一人の人間を犠牲にして社会が健全になる方だ大事だ」という思想をも感じてしまう。

子供の頃は正義の味方の言うことが正しいと思っていたが、悪役にも悪役の正義があるのであり、価値判断の妥当性の難しさがわかってくる。

ハーバーマスなら「討論」でなんとか妥協点を探るという方向になり、ルーマンなら「人間が考えたところで信頼できず、社会システムの合理性に頼ったほうがいい」ということになるのかもしれない。デュルケムの場合は「集合的沸騰によって新しい理想が生じる」と期待するのかもしれない。いずれにせよ個々人が社会を意識し、社会のことを考える力を教育するという方向は必要不可欠になってくるのではないだろうか。そのために社会学が必要とされる。

『社会からひとりの人間が減ったからといって、それがどうだというのか。有機体が細胞を一個失ったからといって、それがなんだろうか』(『分業論』74頁)。危険の重大さと刑の重みとの不釣り合いは、明白である。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,58pキーワード:新たな理想

「儀礼論の脈絡でみるかぎり、集合的沸騰は、現存の集合的理想の再確認の場でしかない。儀礼の機能は、社会の周期的再創造なのである。しかし、『宗教生活を主宰しているのは行動である。』という論点は、儀礼論の脈絡に限られはしない。集合的沸騰は、新たな理想の発生の場でもある。デュルケムは、社会の変革の可能性をここにみている。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,87p

犯罪があるということは社会が健康な証である

デュルケムの面白い発想として、「犯罪があるということは社会が健康な証である」というものがある。

『社会学的方法の規準』では「犯罪は公共的な健康の一要因であり、およそ健康的な社会にとっての不可欠な一部分をなしている」と主張されている。

「犯罪がなければないほどよい」と我々は常識的に考える。

しかしデュルケムは犯罪率が平常の水準からあまりにも低いと、それは喜ぶべきことではなく危機意識をもつべきであり、「社会的混乱」であるとさえいう。いったいどういうことか。

デュルケムによれば「犯罪行為が存在していることは正常な状態」であり、「犯罪行為の存在しない社会はない」という。先ほど、我々からすると常識的には犯罪にあたらないような行為も僧院では犯罪とされることを学んだ。

どのような社会でも非難される行為が犯罪であり、その種類は社会それぞれで異なる。そして、人々がある行為を集団で非難できているということは、その社会の「統合力(絆、連帯力)」をも意味している。

たとえばニュースで殺人が報道されると、我々は自分のことのように怒ることがある(と同時に、遠い国の貧困には無関心であることが多い)。他人事として、自分に無関係には片付けられないような傾向がある。

「ちなみに、『方法的基準』第三章では、さらに論点を拡大して、『犯罪は公共的な健康の一要因であり、およそ健康的な社会にとっての不可欠な一部分をなしている』という、いっけん常識を逆なでするような主張がされている(『社会学的方法の規準』,152頁)。論拠のひとつは、いかなる社会でも、たとえば『模範的で非のうちどころのない僧院』でも、必ず犯罪はおこるということである。『俗人たちには許容されるにちがいないさまざまな過ちが、そこでは、ふつうの法律違反が通常の意識にたいして呼び起すようなスキャンダルを生じることであろう』(『社会学的方法の規準』,155頁)」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,60p

刑罰:犯罪行為に対して社会がおこなう激情的な反作用。

デュルケムは刑罰をこのように定義し、その機能を「共同意識にその全生命力を保たせて、社会的凝集を無傷のままに確保しておくこと」としている。要するに、社会的統合力を強化したり維持したり、確認するような機能があるのである。

誰も殺人に対して怒らなくなるような日本社会を想像すると、すこし私は怖くなってしまう。だからこそそれを多くの国民へと知らしめるメディアが重要なのである(新聞やネットニュースなど)。もちろん、そのメディアができるだけ偏見なく公正であることも必要になる。

もちろん、だからといってデュルケムは犯罪を擁護し、推奨しているわけではない。犯罪には常識な見方では捉えられない機能があると指摘しているのである。ある現象が「非難される」ということは、その社会で「適切な行為と不適切な行為を区別する基準が存在している」ことになり、混沌ではなく秩序が存在していると我々が意識できる機会を与えるのである。ルーマンでいえば「コード」が存在していることになる。

こうした発想はマートンが後に「潜在的機能」と呼ぶものに近い。要するに、我々は社会の統合力を保とうと意図して非難するのではなく、意図せずとも結果として統合力にポジティブに作用しているということである。

個々人の内心は、たとえば「自分がやられたら怖いから危ない人は排除してほしい」、「単に気に入らない」、「ストレスでイライラしているから叩きたい」というようなものだったとしても、統合力の増大に作用する場合がある。

キーワード:刑罰

「一方、刑罰とは、犯罪行為にたいして社会がおこなう激情的な反作用とととらえられる。集合意識(共同意識)を犯す行為が犯罪だと定義されるから、犯罪がおこなわれると、全ての者が憤怒の念にかられることになる。この怒りは、特定個人の怒りではなく、すべての人の怒り、公憤なのである。すべてのものが襲われたのであるから、すべての者が集合意識へのこの攻撃にたいして反撃する(『分業論』一〇〇頁)。社会の側のこの反撃行為こそが刑罰である。したがって、刑罰の機能は、『共同意識にその全生命力を保たせて、社会的凝集を無傷のままに確保しておく』ことにある(『分業論』一〇五頁)。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,60p

中央権力がより絶対的な性格であればあるほど、刑罰はより重くなる

のちに「刑罰進化の二法則」(1901)という論文でデュルケムは『社会分業論』における犯罪論を修正している。

『社会分業論』では昔になればなるほど、つまりより社会が単純であればあるほど抑止的法律が優位(刑罰が重くなり)であり、社会が複雑になり発展すればするほど復原的法律が優位(刑罰が軽くなる)と説明されていた。

「刑罰進化の二法則」では社会の型(複雑/単純、上位/下位、分業/非分業など)という大きな枠組みに加えて、さらに「政府機関の性質」が加えられている。

具体的に言えば「中央権力がより絶対的な性格であればあるほど、刑罰はより重くなる」という法則性が付け加えられたのである。重要な点は、中央権力の絶対的な性格は社会の型と関連が薄いとデュルケムが考えたことである。社会が上位であれ下位であれ、分業であれ非分業であれ中央権力が絶対的な性格をもつことがありうるというわけである。

実際、第二次世界大戦におけるドイツや現代の中国は分業が発展している社会であるが、絶対的な性格をもっている。それゆえに処罰も厳しいと推測できる。

もちろん、どのような尺度をもってドイツや中国における処罰が厳しいと実証できるのか、という問題はある。

たとえば処罰が厳しいとされがちな中国、サウジアラビア、イランなどでは政府の権限が強い。中国では死刑執行数が世界一位であり、サウジアラビアやイランでは公開処刑や鞭打ちがある。

また、大村英昭さんが指摘するように、日本人の犯罪率は非常に低いが、これは異常現象と言うべきなのか。犯罪が正の機能をもつとして、いかにしてマートン的な意味での正味の差引勘定が可能なのかという具体的な問題も考えなければならない。

キーワード:刑罰進化の二法則

「『分業論』においても、指導権力(当地権力)と刑罰との関連という問題はとりあげられはしたが、結局、『指導権力は共同意識の象徴』、『指導主義的な統治力はそれ自体から生ずるものではなく、その社会の構造それ自体から由来する』(189p)と捉える立場にほかならない。このとき、社会型と政府機関の性質を区別する必要は出てこない。『刑罰進化の二法則』論文では、『分業論』を実質的に修正して、『社会がより下位の形態に属しているほど、そして中央権力がより絶対的な性格であるほど、刑罰はより重くなる』という法則が立てられた。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,111p

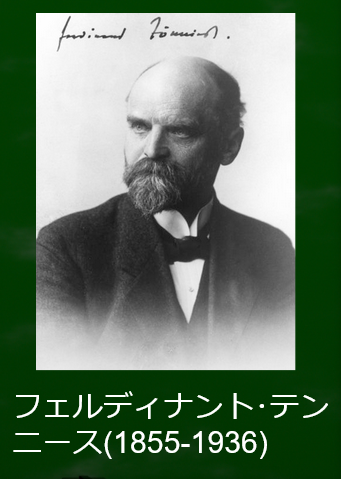

【コラム】デュルケムによるテンニースへの批判

ゲマインシャフト、ゲゼルシャフト、ゲノッセンシャフトの違いとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

まずはテンニースの主張の内容を復習する。

ゲマインシャフト:共同社会。例:家族(血縁関係)、農村社会(地縁関係)など、生まれながらにして備わっているような先天的な意思に基づく社会。

ゲゼルシャフト:利益社会。例:大都市や国民国家にみられる自発的結社。人間が意図的、作為的に結合していることを意味する。市民社会や商業取引団体(いわゆる会社だろう)など。

テンニースは「歴史的発展として、ゲマインシャフトの時代からゲゼルシャフトへの時代へ移行していく」と主張した。

「打算的、合理的な選択意志により利害を媒介としたゲゼルシャフトが優勢になる社会」であり、「ゲマインシャフトが解体していく過程が近代化」であり、「近代化は不可避の道」であるという。

テンニースはゲマインシャフトにおけるネガティブ面である支配関係(奴隷など)や、ゲゼルシャフトにおけるネガティブ面である非親密さ(ウソなど)を指摘し、より適切な社会である「ゲノッセンシャフト」を提唱した。

ゲノッセンシャフト:成員の自由意志に基づく契約によって形成される団体(協同組合)であり、横の繋がりによる関係である。自由意志による絆、仲間意識によって協力し合う団体である。

【基礎社会学第十五回】フェルディナント・テンニースの「ゲマインシャフトとゲゼルシャフト」とはなにか

デュルケムとテンニースの共通点

このようにテンニースを捉え直しておくと、デュルケムの主張とほとんど重なるのではないか、と思えてしまう。

「ゲマインシャフトからゲゼルシャフトへ」という主張は「環節社会(機械的連帯)から組織的社会(有機的連帯へ)」という主張に対応する。また、こうした社会変動に対する危機意識に対する「ゲノッセンシャフトの再建」という主張はデュルケムの「中間集団の再建」という主張に対応する。もっとも、中間集団の再建は彼らだけの独自のアイデアではなく、他にも提唱されていたものだという(たとえば教会の権威を重視する教権派も主張していた)。

デュルケムとテンニースの相違点

デュルケムは「ゲマインシャフトにおける分析については大筋において承認するが、ゲゼルシャフトにおける分析においては承認できない」とテンニースを批判している。

なぜかというと、テンニースがゲゼルシャフトの負の側面ばかりをみて正の側面を見ようとしないからである。また、この2つの社会の共通点をみようとしないからである。

また、テンニースが社会主義者であったことも、デュルケムが批判したことの一因だったかもしれない。

なぜゲゼルシャフトが負の側面ばかり着目されるかというと、「倒されるべき資本主義社会の諸特徴であり、協力や平等が第一の社会主義社会に移行するべきだから」と単純化して推測することができる。

テンニースはゲゼルシャフトを単なる経済的集合体とみなし、その道徳的特徴、正の側面を見逃してしまっているというわけである。ゲゼルシャフトもゲマインシャフトも、社会の統合力、絆を生じさせるという意味では同じように機能しているのである。

デュルケムの言葉を引用すると、「諸信念の共同体から生ずる社会と協同を基礎とする社会とを対置し、前者をもっぱら道徳的特徴だけをもつものと認め、後者を経済的集合体としてだけみる考え方は、誤っている」という。

テンニースはゲノッセンシャフトをゲマインシャフトとゲゼルシャフトの統合した姿として考えてもいたので、デュルケムの考えに近づくともいえなくはない。

ゲノッセンシャフトというアイデアを聞かないと、ゲマインシャフトの負の側面ばかりで安直な主張に聞こえてしまう。

デュルケムも単純な二分法ではなく、有機的連帯と機械的連帯は同時に存在し、支え合うと考えた。

そのバランスが悪い、つまり自由で道徳的な協同ではなく、不自由で非道徳的な近代化の一側面に危機意識を感じたわけである。近代社会のアンバランスさに危機感を感じ、ギルドなどの職業団体の再建を目指すという発想はデュルケムとテンニースは類似していると言える。

キーワード:テンニース

「『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』の書評で、デュルケームはこう欠いている。

『……私は、著者がゲマインシャフトについて行った分析と叙述を大筋において承認する。しかし、私が著者と意見を異にする点は、彼のゲゼルシャフトの理論である。……われわれの近代社会にも、純然たる個人的な運動のほかに、昔の規模の大きくない社会のそれと全く同じように自然な、純然に集合的活動が存在するのである。それは昔のものとも異なることはたしかである。……しかし、この同一類に属する二つの種の間にいかに相違があるとはいえ、質的な相違は存在しないのである。』

社団による道徳の再生を唱えた彼の主張が凝縮された文章だが、ここには高度に学出的であるとともに、高度に政治的でもある発言を聴きとることができる。デュルケームの社会学は、一方でカトリック教会を後ろ盾にする復古的な教権派に対抗し、もう一方で信仰の社会主義勢力に対抗するという、第三共和政主流派の路線と重なる。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,68p「実は、デュルケムは近代(分業)社会への移行を、共同体の消失という仕方では決して考えなかった。コントに反対し、テンニースらと違ってくるのもこの点からである。……すなわち、類似による機械的連帯が、一定の精神的融合(集合的意識)のうちに、あらかじめ形成されていなければ、成員間の競争も、ひとびとを分離させるばかりでけっして分業(したがって有機的連帯)を生み出すことはない。『動的ないし道徳的密度』を分業発展の原因とした含みもこれである。」

「社会学のあゆみ」,84ー85p「F・テンニースが『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』(1887=1957)で描き出したような、伝統/近代社会の対立図式をデュルケームも認めていた。二人だけではない。近代的な産業社会への移行によって従来の関係性がこわれ、それが個人や社会にさまざまな負の影響をもたらしている、というのは同時代の多くの人の共通了解であった。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,66p「前近代社会から近代社会への移行は、デュルケムにおいては、『機械的連帯から有機的連帯へ』という図式で示されることになろう。これは、テンニースの『ゲマインシャフトからゲゼルシャフトへ』という発展図式と対比させることができよう。とはいえ、デュルケムは、テンニースの図式についてははっきりと批判している。『諸信念の共同体から生ずる社会と協同を基礎とする社会とを対置し、前者をもっぱら道徳的特徴だけをもつものと認め、後者を経済的集合体としてだけみる考え方は、誤っている』という指摘は、テンニースに向けられたものにほかならない(222頁)。『現実に、協同もまたみずからの内在的道徳性をもっている』ことを明らかにすることこそ、『分業論』の中心的課題にほかならなかった。分業の『もうひとつの機能』を明らかにしようとしたことからも、そのことはうかがえよう。『分業によってこそ、個人が社会にたいする自己の依存状態を再び意識する』という意味で、分業は道徳的価値なのである(384頁)。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,51p

参考文献リスト

今回の主な文献

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

・奥村隆「ジンメルのアンビヴァレンツ」(2008)(URL)

・奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置――デュルケーム宗教社会学の動学化のために――」(1997)[URL]

米川茂信「アノミーの規範分析: デュルケム・アノミー概念のマートン・アノミー概念における継受と展開」(1983)[URL]

村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(2008)[URL]

盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」(2005)[URL]

江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(2006)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。