- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?

【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?

- 2025/1/30

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

Contents

- 1 はじめに

- 2 【コラム】自己犠牲って自殺?

- 2.1 自己犠牲とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- 2.2 マーク・トウェインの『人間とはなにか』における自己犠牲について

- 2.3 見田宗介さんの『自我の起原』における自己犠牲について

- 2.4 クリストファー・アレグザンダーにおける「美」と利他性

- 2.5 デュルケムにおいて「自己犠牲タイプの死」は自殺である

- 2.6 集団本位主義的自殺の下位分類(義務、随意、激しいタイプの三種類)

- 2.7 デュルケムが具体例として出した義務的タイプの死の例

- 2.8 「義務的タイプ」と「随意的タイプ」の自殺は分類することが難しい

- 2.9 社会的命令や社会的称賛という社会性が個人を行動へ駆り立てる原動力にならない

- 2.10 道徳的権威とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- 2.11 他者のため以上の目的とはいったいなにか

- 2.12 可視性の度合いの図

- 2.13 後押しと本質の違い

- 2.14 2つのタイプの善について

- 2.15 アドラーの共通感覚(共同体感覚)との類似点

- 2.16 激しいタイプの具体例

- 2.17 激しいタイプの死において、何が激しいのか

- 2.18 それぞれのタイプの比較

- 2.19 整理

- 3 アルヴァックスによるデュルケムへの批判

- 3.1 アルヴァックスにおける自殺の定義

- 3.2 なぜアルヴァックスは自殺に「意図」を導入しようとしたのか

- 3.3 どのように「意図」の導入によって自殺と自己犠牲タイプの死を区別するのか

- 3.4 「総意である指標」とは

- 3.5 自殺は「総意である指標」が外的に示されることを必要としない

- 3.6 アルヴァックスとデュルケムによる「利他性の捉え方」の相違点とその問題

- 3.7 「公的意識の錯覚」であるとして「利他的行為」を批判したいわけではない

- 3.8 利他性を2つのタイプへ区別する

- 3.9 デュルケム的生について

- 3.10 「愛」の概念で利己性/利他性を区別する

- 3.11 「守銭奴」と「子どもを守る母親」の共通点

- 3.12 利己的/利他的の区別の難しさ

- 3.13 愛の危機について

- 3.14 道徳的な利他性とは

- 3.15 母親の自己犠牲タイプの死は「極端な日常的行為(異常的行為)」である

- 4 参考文献リスト

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説

【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?(今回の記事)

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説

【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?

【コラム】自己犠牲って自殺?

自己犠牲とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

自己犠牲:一般に、自分の利益や幸福を犠牲にして、他人や集団の利益や幸福を優先する行為。一般には利他的行為の例とされる。

社会常識的には自己犠牲は自殺ではないものとされ、かつ利他的行為とされている。しかしデュルケムは自己犠牲を自殺であると考え、必ずしも利他的行為とはいえないという。その理由を杉尾浩規さんの論文を参考に検討していきたい。

私は「自己犠牲」の話になにかと縁があり、関心を持っている。私にとって重要なコラムなので、長く扱いたい。

※別の記事で扱ってもよかったが、長さゆえに、その全体ゆえに、独立的に見ていくよりも理解のボーナスが増すことがあると期待している。それゆえに読んでもらう機会を失っているのかもしれないが、本当に伝わるべき一部の人に伝わればいいのかもしれないとも最近感じている。

マーク・トウェインの『人間とはなにか』における自己犠牲について

私は昔、マーク・トウェインの『人間とはなにか』を読んだことがあり、それが自己犠牲に対して考える最初のきっかけだった。

トウェインは純粋な自己犠牲など存在せず、自己の満足や自分の精神的安定のために行われるに過ぎないと言っていて衝撃だったことを覚えている。つまり、一般に利他的行為と考えられている行為は利己的行為に過ぎないわけである。

見田宗介さんの『自我の起原』における自己犠牲について

次に、見田宗介さんの『自我の起原』においてもまた衝撃を受けた。

動物学における利他性とは「行為者のコストによって他個体に利益を授ける行動(Trivers,1985)」であるとされている。ここでいうコストとは「繁殖成功の減少」である。自分の利益より他人の利益を優先させるような行為は子孫を残しにくくなる。それゆえに、利他行動を発現させる遺伝子は次第に滅びてしまうはずである。しかし、利他的な行動をする動物は多く見られる(滅びず、繁栄している)。この問題は昔から「アポリア(解き難い難問)」だとされていたそうだ。

やがて科学が発展し「遺伝子」という観点から、このアポリアが解決されるようになる。例えばアリやミツバチは自分の子供よりも姉妹に献身することによって自分の遺伝子を再生産できるということがわかっている(自分の子供より姉妹のほうが血縁度が高いという特殊な遺伝子をもつ)。

遺伝子の水準からすれば利己的であれば個体の水準からして利他的な行動をすることは論理的に納得がいくというわけである。利己的であり利他的であるというのは矛盾ではなく、論理階型の違いというわけだろう。同じ抽象度において矛盾が生じているわけではない。この話はデュルケムにも通じていく。

さらに見田さんは「エージェント的な主体性」と「テレオノミー的な主体性」を区別する。

エージェント的な主体性:子孫を残すという目的の中では様々な選択をすることができる性質のこと。他の動物にも共通する。

テレオノミー的な主体性:子孫を残すという生成子の目的自体に批判したりする性質のこと。人間特有。

人間は哺乳、保育期間の延長、群居と社会性などの条件を通してテレオノミー的な主体性をもったという。これはデュルケム的な意味で、後天的、社会的に獲得されたというニュアンスとも重なるものがある。

脳神経系などが高度化し、個体が「生殖以外の生の歓び」を強度に感じることができるようになったそうだ。

たとえば子どもを産まずに芸術のために主体的に選択して生きるというタイプは「内部のテレオノミー」であるという。

人間だけではなく、他の動物や植物もまた「われわれの身体に延長された表現型、フェロモン等で作用を及ぼし、身体がそれらとともにあることに、あるいはそれらのために行動することにさえ歓びを感ずるように構成されている」という。

ここでいう「延長された表現型」とは生成子(遺伝子)は個体それ自体を超えて、他の物体や個体へと延長されて表現されるということである。

たとえば昆虫と植物の「共進化」というものが例として挙げられている。

クローバーは蜜をもっている。そして蜂はクローバーの香りに誘われて、蜜をとりにくる。そしてとりにきた蜂の足などにはクローバーの花粉がつき、他のクローバーのところへと運ばれていく。つまり蜂の行動はクローバーの遺伝子の表現型であるともいえる。

「延長された表現型」というコンセプトの帰結は自己の身体が他者のためにもまたつくられている、デザインされているということである。

そして生成子の他個体への作用は他者自身が「歓び」をもって、あるいは生存と繁殖の機会を増大させるような仕方であることが優れた戦略であるといえる。つまり「愛される個体」を作り上げる生成子が勝ち残るのである。

生成子の目的が生成子の再生産であり、個体の目的が「歓喜を経験すること」にあったとするならば、人間は生成子の再生産のために生きずに個体として歓喜を経験するために生きることができる。つまり、テレオノミー的な主体性をもって選択することができる。

蜂の場合は他者の生殖の手伝いにおける犠牲が本能としてプログラムされ、結果的に生成子の再生産につながっていたが、人間は必ずしもそうではない。「歓喜を経験することの過剰さ」、あるいは「愛の過剰さ」として「自己犠牲タイプの死」を考えることもできる。いわば人間固有の「テレオノミー的な利他性」として捉えることができるのかもしれない。

歓喜の経験方法として、人間は自己中心的な方法も、脱自己中心的な方法もとることができる。

しかし生物はそもそも個体自身ではない何かのために作られているので、個体のために生きるような行動を歓喜と感じやすいということである。それゆえに利己的行動よりも利他的行動のほうが社会的な価値があると感じられやすいのだろう。

こうした「歓喜」や「愛」はデュルケムにおいても重要な概念となる。もっとも、デュルケムは生物学的な視点ではなく、社会的な視点を重視して獲得されるものだと考えている。

「われわれの内相当に『利己的』であることを自負する人間でさえ、ほほえんでいる幼児に対しては、つい『愛他的』な感情の動いてしまうことを抑制することができない。『赤子の手をねじる』という日本語のことわざは、やろうとおもえばできるはずなのに『どういうわけか』人間にはそれができないということである。この現象をドーキンス風にシニカルに表現するなら、幼児が何らかの視覚的、聴覚的、n覚的刺激を使って『利己的』にわれわれ大人を『操作』しているのだということもできる。けれどもそうであるとして、私たちはそのように『操作されてある』ことに喜びを感じてしまう(『自我の起原』139P)。」

クリストファー・アレグザンダーにおける「美」と利他性

この赤子の話を聞くと、C・アレグザンダーが「人のほほえみのような建築を作りたい」とし、それを「美」とさえ言っていたことを私は強く思い出す。美と愛の通底するもの、利己と利他が交差する場所をそこに見出す。そんな建物ばかりになれば人は穏やかな心で過ごせるのかもしれない。

https://souzoudiary.com/aesthetics-christopheralexander-1-1/(創造美学第一回の記事)

デュルケムにおいて「自己犠牲タイプの死」は自殺である

さて、デュルケムの話にいこう。デュルケムの自殺の定義では「意図」ではなく「予知」が主軸とされている。それゆえに、死を望んでいないにもかかわらず、死ぬことを予見できているとさえ外形的に把握できれば自殺に含まれる。

したがって、自己犠牲といわれるような死の多くは「自殺」に含まれるというわけである。たとえば日本の「特攻」のような行為は自殺に含まれる。

母親が子どもを助けようとして車に轢かれる行為も自殺であり、不健全な食生活を送り続けたり、過労を続けたりして死ぬ場合も自殺であり得るということになる。

集団本位主義的自殺の下位分類(義務、随意、激しいタイプの三種類)

デュルケムは集団本位主義的自殺を3つの下位類型に区分しているので見ていこう。

義務的タイプの死

義務的タイプ:選択肢が一つのみのような場合の自殺。厳密な意味で義務的であるタイプの自殺。

デュルケムの言葉では「社会がかれの上に重くのしかかり、自殺へはしらせてしまうのだ」という。

随意的タイプの死

随意的タイプ:複数ある選択肢の一つとして個人に示されるようなタイプの自殺。「厳密な意味で義務的であるばあいほど社会によって明らかに要求されてはいない」タイプの自殺。

デュルケムの言葉では、「世論はたとえ公に自殺を強制しなくとも、自殺に与しないわけではないのである」という。

激しいタイプの死

激しいタイプ:選択というステップを踏むことなく、義務の遂行をおこなようなタイプ。

デュルケムの言葉では、「生を断つことそれ自体が、これといった理由もなく賞讃されるために、個人がひたすら犠牲の喜びをもとめて自殺する」とある。

キーワード:集団本位主義的自殺の下位類型

「集団本位的自殺には、義務的(obligatoire)集団本位的自殺、随意的(facultatif)集団本位的自殺、激しい(aigu)集団本位的自殺、という三つのタイプが含まれる。義務的タイプでは、自殺は義務とされ、「社会がかれの上に重くのしかかり、自殺へはしらせてしまうのだ」(デュルケム1985a:263)。随意的タイプでは、自殺は社会的称賛の対象であり義務とはされないが、「世論はたとえ公に自殺を強制しなくとも、自殺に与しないわけではないのである」(デュルケム1985a:267)。激しいタイプでは、「生を断つことそれ自体が、これといった理由もなく賞讃されるために、個人がひたすら犠牲の喜びをもとめて自殺する」(デュルケム1985a:268)」

杉尾浩規「自殺と集団本位主義.デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」,137p

デュルケムが具体例として出した義務的タイプの死の例

日本における「切腹」は、自主的にではなく、責任として命じられる場合は義務的タイプとして挙げられるのだろうか(断れば殺される)。もし自主的にするならば随意的タイプに近いのかもしれない。軍人が戦場で投降を選ぶくらいならば自殺をするというようなケースは随意的かもしれない。

デュルケムが出す義務的タイプの例としては「サティー」が挙げられている。サティーとはインドにおいて未亡人が夫の葬儀の際にその火葬の炎に身を投じる慣習のことである。

デュルケムは1821年にインド全体で2366件の寡婦による自殺が発生したことを論拠としている。

しかし、社会学者のポープの調査によれば、ヒンドゥー教の寡婦による自殺に限定した場合、100万人中231人しか自殺しなかったという。つまり、サティーの実践、規範に従っている人々はほんの僅かであり、「義務的タイプ」ではなく「随意的タイプ」により多く含めるべきであるという批判を社会学者のスタックは行っている。

また、自殺を称賛するような未開社会はデュルケムが依拠した論文では14のうち2つだけであったとも批判している (デュルケムが集合本位主義的自殺を未開社会に多いと述べたことへの批判だろう)。

スタックは現代西欧社会の随意的タイプの例として破産やスキャンダルの発覚などによる「公の恥を避けるための自殺」を挙げている。

キーワード:サティー、未開社会

「「100万人中自殺をしたインド人[ヒンドゥー教徒]の寡婦は231人だけであった。これは、100万人中999,769人の寡婦はそうしなかったことを意味する。それゆえ、サティーの実践は、その当時、現実的意味で『義務的』であったはずは決してなかった。この適例は、多分、随意的集団本位的自殺により良く含まれるだろう。少なくとも、1821年に関しては」(Stack2004:19)。スタックに従えば、デュルケムが義務的タイプとして言及するサティーは、実際には随意的タイプとなる。ここには、スタックが引いた義務的タイプと随意的タイプの線引きの基準が示されている。線引きは選択肢の大小にある。義務的タイプは個人に選択権が全くない(自殺しか選択肢がない)自殺であり、随意的タイプは、世論による称賛(社会的善)という外観を装いながら、複数ある選択肢(自殺という選択肢もあるが、それ以外の選択肢もある)の中の一つとして示される自殺である。集団本位的自殺の中心に随意的タイプを置くスタックは、デュルケムが引用し依拠した彼の同時代の人類学者シュタインメッツの論文『未開の人々の自殺』(Steinmetz1894)を検討する。スタックは、シュタインメッツが、14の未開社会における自殺事例の文献調査から引き出した、自殺を称賛する社会はその中で二つだけであるという結論に注目する。なぜなら、デュルケムに従えば、未開社会の自殺は「世論に支援される」(Stack2004:17)ことになるが、シュタインメッツの研究結果は、社会的に称賛されない自殺が未開社会に多く存在する可能性を示唆しているからである。」

杉尾浩規「自殺と集団本位主義.デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」,138p「スタックは、集団本位的自殺の中心に随意的タイプを置き、この自殺類型を現代西欧社会に適用し、破産やスキャンダルの発覚などによる「公の恥を避けるための自殺」(Stack2004:20)をその実例とする。」

杉尾浩規「自殺と集団本位主義.デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」,139p」

「義務的タイプ」と「随意的タイプ」の自殺は分類することが難しい

デュルケムは「義務的タイプ」と「随意的タイプ」の自殺は類似していて、ここが両者の境目であるという点をはっきり示すことはできないという。

デュルケムを解釈する人たち(たとえばファース)は両者の違いを「選択肢の大小(社会的圧力の強度)」だと捉えている。例えば特攻のほうが社会的圧力が強く、汚職による自殺の場合は弱いといえるのかもしれない。

しかしデュルケムによれば、そうした差異よりも両者の「類似している点」の方が重要ということになる。

デュルケムによれば、そうした社会的圧力は強かろうと弱かろうと、それ単体では個人を行動へと駆り立てる力がないという。いったいどういうことか。

義務的タイプでは「社会的命令」が重要な要素となり、命令に従うことが「道徳的義務」とみなされる。

随意的タイプでは「社会的称賛」が重要な要素となり、社会的称賛を個人が「道徳的感情」として動機にするというケースである。たとえば悪に対する抗議という意味で自殺を選んだ場合、そうすることが称賛を受けると個人が期待している場合が考えられる。汚職をした人物が会社のために自殺するというケースでもそういうニュアンスを想定することが可能かもしれない。

キーワード:選択肢の大小、力

「ファースが批判したのとは対照的に、義務(道徳的命令)にもまた、個人にこの義務を遂行させる力はない。

つまり、随意的集団本位的自殺の場合と同様、義務的集団本位的自殺の発生条件に直面したとしても、この義務的状況には個人を自殺へと駆り立たせる必然的力はない。

デュルケムが、両タイプの間には「本質的に異なるところはない」と述べた理由はここにあるように思われる。

これに対して、理論的な研究の論者達やファースは、デュルケムのこの言葉を、選択肢の大小として捉えている。確かに、随意的タイプと義務的タイプは、選択肢という点では複数か唯一かの違いしかなく、「本質的に異なるところはない。

しかし、その理由は、これらの論者が主張するような社会的圧力の強度差にあるのではなく、社会的圧力は強度がどうであろうと個人を行動へと駆り立てる力がないということにあるのであり、この意味において、両タイプには「本質的に異なるところはない」。

杉尾浩規「自殺と集団本位主義.デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」,145p

社会的命令や社会的称賛という社会性が個人を行動へ駆り立てる原動力にならない

しかしデュルケムは「社会的命令や社会的称賛という社会性が個人を行動へ駆り立てる原動力にならない」と考えているという。

どちらも原動力にならないゆえに、「義務的タイプと随意的タイプは本質的には同じタイプ」というわけである。では、原動力になるようなタイプとはどういうものなのか。「激しいタイプ」を考察していこう。

「デュルケムに従えば、その力があるのは唯一善という道徳的特徴のみである。ここで、デュルケムは、一方において、社会がどれほど称賛しようとも(善)、あるいは強く命令しようとも(義務)、それらは個人を行動へと駆り立てる必然的力にならないと述べる。」

杉尾浩規「自殺と集団本位主義.デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」,145p

道徳的権威とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

激しいタイプの死:選択というステップを踏むことなく、義務の遂行をおこなうようなタイプ。

激しいタイプでは道徳的命令や道徳的感情とは違う(純粋な)「力」があるという。デュルケムはこの力を「道徳的権威」と呼ぶ。選択が単一にせよ複数にせよ介在していることが区別のメルクマール(指標)となるのかもしれない。

道徳的権威:個人を一種独特の歓喜の源泉としての社会性によって行動へと駆り立てるような力のこと。

正直、「一種独特の歓喜の源泉としての社会性」と言われても抽象的すぎて理解できない。

以前の動画で「社会が個人の総和に還元できない、それ以上のなにか」であるという社会学主義の視点を学んだ。全体には部分を超えているという視点がここでも用いられている。

デュルケムは行為に対して道徳的性格を付与することができる唯一のものは「非個人的目的」だと考えている。

非個人的目的とは「複数の人間の個人的目的」でも、特定の「他者の個人的目的」でもない。

「ゼロはいくつ加えてもゼロでしかない」とデュルケムはいう。自分の個人的目的も、他者の個人的目的も、複数の個人的目的の単なる総和も、等しく道徳的ではないというわけである。それゆえに、自分のために行動することも、単に他者のために行動することも、単に他者に命令されて行動することも、複数の他者のために行動することでさえも、それだけでは道徳的とはみなされないということになる。つまり、道徳的権威に基づいた行為ではない。

キーワード:道徳的権威

「しかし、デュルケムはここで、これら二つとは異質の、三つ目のタイプの社会と個人を導入している。それは、純粋な命令という形式として定義された道徳的義務の中に一種独特の歓喜の源泉(善)として想定された社会と、選択というステップを踏むことなく、義務の遂行に伴うあらゆる困難にもかかわらず、この善に向かうものとして想定された個人、である。ここでは、称賛や命令という社会性が個人を行動へ駆り立てる原動力にならないのとは対照的に、個人は一種独特の歓喜の源泉としての社会性によって(向かって)行動へと駆り立てられる。道徳的感情にも道徳的命令にもなかったこの力を、デュルケムは道徳的権威と呼ぶ(デュルケム1985b:69,80-83)。個人が道徳に従うことが意味するのは、彼/彼女が内部から湧き上がる道徳的感情に動機付けられることでも、外部の道徳的命令の圧力に屈することでもなく、道徳的権威を認めていることである。

そして、このような一種独特の社会と個人に対応する自殺類型として設定されたのが、激しい集団本位的自殺である。」

杉尾浩規「自殺と集団本位主義.デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」,146pキーワード:ゼロ

「…行為にたいして道徳的性格を付与することのできる唯一のものたる非個人的目的とは、複数の人間の個人的目的だ、といえばよいのだろうか。もしそうだとすれば、私は、私自身のためではなく、またある一人の他人のためでもなく、何人かの同胞のために行動すれば、それで私は道徳的行為をなしたことになる。だが、どうしてそんなことが可能だろうか。もしも、一人一人切り離された個人が道徳的価値を持たないなら、それら諸個人の集合といえども、同様に道徳的価値を持たないはずである。ゼロはいくつ加えてもゼロでしか無い。私のものであれ、他人のものであれ、一個人の特殊な利益が道徳的でないなら、複数の個人的利益といえども、やはり道徳的ではない、といわねばならない」(デュルケム2010:126)」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,70p「第一要素の規律の精神というのは、規則を形式の側面から見ることによって取り出されたものである。次に必要なのは、形式と内容の二分法で言えば、規則を内容からとらえることである。規則は、道徳的価値を有する内容をもっているのである。観察に従えば、純粋に個人的な目的の追求は道徳的価値をもたない。とすれば、道徳的行為の目的は非個人的な目的のはずである。ただし、非個人的ということが何を意味するかは注意が必要である。それは、複数個人のことではない。ゼロはいくつ加えてもゼロだからである(94頁)。非個人的目的とは、社会にほかならない。もちろん、社会とは、諸個人のたんなる集合ではない。かくして、道徳性の第二要素として社会集団への愛着が導き出される。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,68p

他者のため以上の目的とはいったいなにか

では、他者のためや複数の他者のため以上の目的とはいったい具体的になにか。

デュルケムはそうした抽象的な社会を捉えるために、より外在的で具体的な「社会的事実」を扱う。「社会的連帯」や「集合的意識(表象)」、「法」、「宗教」、「経済」などといった社会的事実を通して「社会(社会性、社会的な力)」をなんとか把握しようとするのである。法や宗教も同様に個人や個人の総和に還元できないなにかであり、具体性は少し上がる。

集合的意識とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

社会的事実の用語の中でもとりわけ抽象度が高い「集合的意識」は「一種独特の歓喜の源泉としての社会性」にかなり近い言葉であるといえる。

集合的意識(英:collective consciousness,仏 conscience collective):個人意識を基体としながらそれとは異なった独自の性格をもち、個人意識に対して外在的でかつ個人意識を拘束するところの、成員に共通な信念と感情の総体。

まさに個人や他者、個人の総和を超えた「なにか」であり、この「なにか」がより具体的に「成員に共通な信念と感情の総体」と表現されている。

たとえばそこには社会的な規範(具体度を上げれば、例えば老人には優しくするべき)も含まれる。

キーワード:集合的意識

「デュルケムが用いた概念。個人意識を基体としながらそれとは異なった独自の性格をもち、個人意識に対して外在的でかつ個人意識を拘束するところの、成因に共通な信念と感情の総体をいう。具体的には社会成員の行為様式をさす。」

「社会学小辞典」,279p

集合的沸騰とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

社会的事実の重要な概念のひとつとして「集合的沸騰」が『宗教生活の原初的形態』では扱われている。これらの概念はより具体的に「力」を表現したものだと言える。

集合的沸騰(仏:effervescence collective):集団が特定の儀式や社会的状況で共有する強い感情や高揚感が爆発的に高まり、個人が集団の力や一体感を強く感じる現象のこと。社会的連帯を強化し、集団の規範や価値を再確認させる役割を持ち、また新たな理想の誕生の場でもある。例:宗教的祭儀や革命的集合運動など。例えば日本でも地域ごとの祭りにおいてそのような現象が起きているのかもしれない。

デュルケムは集合的沸騰のなかで、個人的な利己心が中心の「俗の世界」から離脱し、「聖なるもの」を実感し、共有するという。

集合的沸騰は人々の結合・連帯・統合の原動力であり、「道徳的権威」を生み出す機能をもっているという。

キーワード:集合的沸騰

「デュルケムの宗教社会学研究やギュルヴィッチの深層社会学において類似的に示された観念。宗教的祭儀や革命的集合運動のなかで示される激しい興奮状態。この高揚の中で、諸個人は、『俗』の世界から離脱し『聖』なるものを実感し、共有する。人々の結合の原動力であるとともに、それ自体のなかに聖性、道徳的権威などを生み出す統合機能をも胚胎している。」

「社会学小辞典」,281p

集合力とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

集合力(英:collective force 仏:force collective):社会的事実、集合意識の作用をエネルギーの面から捉えた観念。

・『自殺論』では「自殺傾向など世論の潮流の働き」として説明された

・『宗教生活の原初的形態』では「集合的沸騰状況で人間の個我意識を超えた大きな力の経験として生まれ、宗教的象徴と結合してタブー・道徳規範などの規制力になり、あるいは革新的な象徴と結合して既存秩序を脱構築する力」と説明された。

キーワード:集合力

英:collective force 仏:force collective

「デュルケムの用語。社会的事実、集合意識の作用をエネルギーの面から捉えた観念。その『自殺論』(1897)では集合力は、自殺傾向など世論の潮流の働きとして説明された。また『宗教生活の原初的形態』(1912)で集合力は、集合的沸騰状況で人間の個我意識を超えた大きな力の経験として生まれ、宗教的象徴と結合してタブー・道徳規範などの規制力になり、あるいは革新的な象徴と結合して既存秩序を脱構築する力にもなるとされる。」

「社会学小辞典」,281p

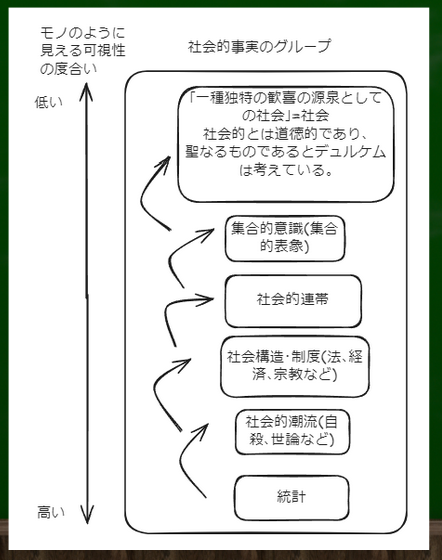

可視性の度合いの図

デュルケムが「道徳的」という時、ほとんど「社会的」と重なった意味となる。

社会的とは個人や複数の個人の総和に還元できない、それ以上の一種独特な性質を表している。

図にするとこのようなイメージとなる。矢印は社会学的説明において、どの要素からどの要素を説明していくかという簡易な順番を表したものである。

もちろん矢印は一方向ではなく、双方向的であり、また順序を飛び越えることもありうるのであり、上から仮説構成することもあり、より複雑である。

しかし同じ「社会」を異なる特殊な視点(社会学的色眼鏡)から切り取って説明しているにすぎず、違ったものが独立にあるわけではないという点を強く抑えておく必要がある。

我々が「大きな全体」を各部分(経済/宗教/自殺など)に切り取って観察しているに過ぎない。そこで見えたものはもはや大きな全体と繋がっていた各部分ではない。この点をおさえずに切り取られた部分のみを実在そのものだとみなしてはならないだろう。

後押しと本質の違い

社会的命令や社会的称賛はいわば「後押し」であるといえ、この「後押し」のタイプの違いにすぎないと考えると理解がスッキリする。

道徳的権威が称賛によって押し出されたり、命令によって押し出されるのである。道徳的権威を後押しするという意味で社会的命令や社会的称賛は道徳的性質を帯びているが、しかし道徳的権威を後押しせず、ただ押し出すだけのような作用はもはや「殺人」に近く(それこそロボットへの命令プログラムに近い。)、そこに道徳的要素はないと私は解釈している。

水でいっぱいのグラスに風がふけばこぼれるが、しかし水がそもそも入っていないグラスに風が吹いてもこぼれないだろう。

単に命令されたり、称賛されるだけでは個人を自殺へと駆り立てる力はないといったデュルケムの発言はこうした意味で理解できる。

以下、デュルケムの言葉を引用する。

「実際、我々は命令されたというだけで訳の解らない行為を遂行し得るものではない。我々に興味もなく、善いこと・・・・とも思われず、我々の感情を動かすこともない目的を追求するということは心理学的に不可能である。したがって道徳的目的は強制的性質の他に望まれ、また望ましいものである必要がある。この望ましきもの・・・・・・という性質は一切の道徳的行為の第二の特徴である」

たとえるならば「A+B」か、「A+C」という違いしかない。ここでいうAとは道徳的権威(望ましきもの)を意味し、Bは命令、Cは称賛を意味する。

両方のタイプは道徳的権威という源泉から生じたものを、命令されるか称賛されるか、義務的に行為するか随意的に行為するかの違いにすぎない。すべてのタイプに唯一共通している要素がAであり、その強弱はあるにせよ道徳的権威なのである。道徳は形式と内容に区別されることがあるが、内容を全く伴わないような形式は道徳たりえない。道徳が伴っていないような行為を人間は自らすることはできない。

激しいタイプはA+BでもA+Cでもなく、Aそのものということになる。つまり、最も純粋に道徳的権威が現れるようなタイプだと言える。

命令されなくとも、称賛されなくとも、義務の遂行それ自体に歓喜を感じて行為するケースである。

「「実際、我々は命令されたというだけで訳の解らない行為を遂行し得るものではない。我々に興味もなく、善いこと・・・・とも思われず、我々の感情を動かすこともない目的を追求するということは心理学的に不可能である。したがって道徳的目的は強制的性質の他に望まれ、また望ましいものである必要がある。この望ましきもの・・・・・・という性質は一切の道徳的行為の第二の特徴である」(デュルケム1985b:65)。」

杉尾浩規「自殺と集団本位主義.デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」,145p

2つのタイプの善について

まだなかなか「道徳的権威」というものがイメージしにくいかもしれない。デュルケムは「善」を2つのタイプに分けて考えている。

(通常の意味での)善:個人が動機化した社会的称賛。道徳的感情という意味での善。

一種独特である善(一種独特な歓喜の源泉としての善):義務を遂行することそれ自体が引き起こす一種独特な善。

「通常の意味での善」とここでは表現したが、これは必ずしも道徳的権威が現われていないことを意味しない。あくまでも純粋さの違いである。あるいは時間的な差異としても理解できるかもしれない。行為の後で外部から称賛が生じることをもって歓喜する要素が強いか、行為の後の何かとは無関係に、行為そのものに歓喜する要素が強いかともいえる。

一種独特である善は「私利にかかわるとともに無私でもあるこの特別な愛着」や「義務よりも内面的で内奥にあるなにものかであり、いいかえれば、より〔外部から〕把握しがたいなにものかである」とも表現されている。

キーワード:一種独特な善

「デュルケムに従えば、その力があるのは唯一善という道徳的特徴のみである。ここで、デュルケムは、一方において、社会がどれほど称賛しようとも(善)、あるいは強く命令しようとも(義務)、それらは個人を行動へと駆り立てる必然的力にならないと述べる。

しかし、他方において、その力があるのは唯一善のみであるとも述べる。要するに、デュルケムは善を二つに分裂させている。個人を行動へと駆り立てることが可能な唯一の社会性としてここで導入された善は、個人が動機化した社会的称賛、つまり道徳的感情という意味での善ではない。それは、義務を遂行することそれ自体が引き起こす一種独特な(suigeneris)善とされる。」

杉尾浩規「自殺と集団本位主義.デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」,145p「義務を遂行することそれ自体から得られる一種独特な歓喜の源泉としての善は、『社会学的方法の規準』では、「私利にかかわるとともに無私でもあるこの特別な愛着」(デュルケム1978:40)と表現されている。このような意味での善は、「義務よりも内面的で内奥にあるなにものかであり、いいかえれば、より〔外部から〕把握しがたいなにものかである」(デュルケム1978:40)。それは、課された義務への執着として現れる善である。」

杉尾浩規「自殺と集団本位主義.デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」,147p

アドラーの共通感覚(共同体感覚)との類似点

私利であるとともに無私でもあるという表現から、私は心理学者のアドラーの「共通感覚」という概念を思い出す。

私のことだけでも、あなただけのことだけでもなく、「我々」という主語のもとで物事に関心をもつ姿勢であり、感覚であり、社会的関心とも呼ばれる。言い換えれば利己でも、利他ですらもなく、利共のようなものかもしれない。

ただし、「過剰な自己犠牲」の感覚は共同体感覚(共通感覚)ではないともアドラーはいう。デュルケム的にいえば単なる義務感や、称賛からくるようなタイプは当てはまらないのだろう。激しいタイプのような感覚がどちらかといえば共通感覚に近い。

もっとも、自殺という特異な行動というより、日々の日常の行動にそうした感覚をもっているべきだというニュアンスであることに注意する必要がある。いずれにせよ自殺はなんらかの要素が過剰であり、適切ではないといえる。

創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(1)心理学の基礎知識

激しいタイプの具体例

激しいタイプは「一種独特である善」が個人に行動を駆り立てるようなケースであるといえる。デュルケムは「激しいタイプ」の具体例として「道徳的英雄主義の行為」を挙げている。

危険な状況で他人の命を救おうとして即座に行動する人の行為などはその例として考えていいのだろうか。もちろん、それが命じられていたり、称賛を動機としていたり、いわゆる選択のフェーズがあれば純粋なタイプとはズレる。しかしそれぞれのタイプは理念的であり、称賛の動機や命令の要素が全くないようなケースは現代では稀だろう。称賛や命令の要素が多分にあるケースでさえ現代では稀なのだ。

「日本軍の特攻」のケースは激しいタイプなのか、義務的タイプなのか、随意的タイプなのか、正直よくわからない。その特定の個人がどのような善を想定していたかというような「意図」でデュルケムは類別できると、あるいはしようと考えているわけではない。

「本当はしたくないけど、どっちにしろ死ぬからしかたなくするというケースの場合は義務的タイプかもしれない。選択が可能であり、称賛を動機とすれば随意的タイプかもしれない。」というようには類別しない。社会の一般状態の統合度などで区別されるわけである。統合度が高いほど選択肢はないとも解釈できるのであり、統計は統合度を図る手段である。

あくまでも、没個性的な社会では、社会構造的に「私利にかかわるとともに無私でもあるこの特別な愛着が生じやすいのだ」と推定するのだろう。マクロからミクロを推定していくのである。

個性的な社会でたとえば外形的にまったく同じ行為がされたとしても、それが即座に激しいタイプに近いとはみなされないことになる。仮に内面が理解できるような状況があったとしても、社会的分析の対象とはあまりならないのだろう(枝葉、表面とみなされるのだろう)。フッサールで言えば現象よりも本質、ジンメルで言えば要素よりも関係(形式)を重視するということになる。

キーワード:激しいタイプの具体例

「このタイプの行動は、『道徳的事実の決定』では「道徳的英雄主義の行為」(デュルケム 1985b:67)と呼ばれる。)」

杉尾浩規「自殺と集団本位主義. デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」(2013),146-147p

激しいタイプの死において、何が激しいのか

「一種独特の善」をデュルケムは重視する。また「激しいタイプ」に置いて最も明瞭にこの善による「激しさ」が現れる。

ここでいう「激しさ」とは個人の道徳的感情の激しさではない。つまり、社会的に称賛される度合いの、あるいはその期待への激しさではないという。

キーワード:激しさ

「しかし、このタイプの「激しさ」は、義務という形式的な社会的命令を遂行すること自体から得られる一種独特の歓喜の「激しさ」であり、個人の道徳的感情の「激しさ」ではない。」

杉尾浩規「自殺と集団本位主義.デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」,148-149p

「義務という形式的な社会的命令を遂行すること自体から得られる一種独特の歓喜の激しさ」が激しさのタイプの激しさである。

AをしたからBという激しさが後から外部によって得られるというより、Aという行為はBという激しさとほとんど同時であり、それ自体から得られるというわけである。称賛されるだろうと具体的に動機づけることからくる感情の激しさではなく、それ自体が社会的にするべき行為であり、喜びであるというような独特の激しさである。

他者のためという感情からくる激しさと、義務の遂行そのものからくる歓喜の激しさを区別する必要がある。前者は個人的な内面の次元が強く後者は社会的な内面ともいうべき次元が強いのだろう。

個人と社会が一体となっているような状態であり、個人が社会のために、と関係に距離が空いているような状態ではない。自分を犠牲にする、という意識すら薄いのかもしれない(自我がほとんどない)。自分を犠牲だと感じている場合は距離が空いているからである。

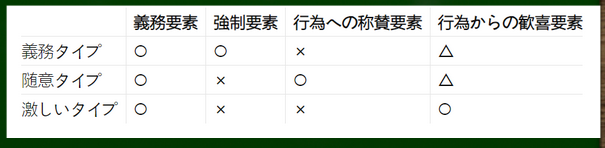

それぞれのタイプの比較

この2つのタイプの激しさを混同すると、集団本位主義がすべて「(特定の、あるいは総和としての)他者のため」という個人の道徳的感情からくるような混同に至ってしまう。

図で簡易的にまとめてみるとこのようなイメージとなる。

☓としたものにも、実際は△として表現していいものもあるかもしれない。

たとえば義務的タイプに称賛の要素が全く無いわけではなく、あると考えることができる。随意的タイプにも強制の要素があると考えることもでき、選択肢の中の優先度は均一ではないと考えることができる。これらは理念的な整理であり、現実的には程度の問題であるといえそうだ。

もちろん極端なケースとしては、称賛も歓喜もなく、道徳的権威もなく、ただ強制されて嫌々自殺するといったケースを想定することができる。

しかしそのようなケースが仮にあったとしたら自殺というより「他殺(殺人)」だろう。自殺であるからにはなんらかの道徳的感情が大小にかかわらず必要である。デュルケムは「義務は常に道徳的義務」であると考えている。とはいえ、外形的にそれらは判断することが難しい。たとえば無理やり薬漬けにされてただ言うことを聞くだけの体になっているような極端なケースは自殺ではないといえるのかもしれない。

とはいえ、デュルケム的な自殺の定義では意図が含まれておらず、予知できていればよいのであり、そうした個人的な内面を考慮することはできない。薬漬けにされたからといって道徳的権威が全て消え失せていると実証することは難しく、予知はできているのではないかと考えることもできる。

感覚としては他殺のように見えたとしても自殺に分類されうる。そもそも特定の個人の内面は考慮外であり、その社会の一般的状態から演繹的、システマティック(体系的)に把握されるものにすぎない。また、そのような極端なケースが全体の傾向を定めるとも思えない。

キーワード:グラデーション

「デュルケム的善は前者の「激しさ」に関係するのであり、これら二つの「激しさ」の区別を見失った途端、集団本位主義は「他者のため」という個人の道徳的感情と混同される可能性が出てくる。

この混同によって見失われるのは、義務の遂行そのものから引き出される一種独特の歓喜の源泉としての社会という、言わば、個人化できない社会性である。

個人がどれほど純粋に「他者のため」という道徳的感情に基づいて行動したとしても、この個人的感情はデュルケムの集団本位主義を捉えるための指標とならないことは既に見た通りである。

集団本位的自殺における集団本位主義は、個人がこの自己破壊行動そのものから引き出している一種独特の歓喜と、この歓喜の源泉として想定されている善(社会性)とに関係する。

それゆえ、社会的称賛それ自体には個人を自殺へと駆り立てる必然的力はないが、個人がその中に一種独特の歓喜の源泉を見出している場合、それは随意的タイプの力となりうる。

また、この善が最も明瞭に現れるのは激しいタイプであるが、この「激しさ」は義務を遂行することそれ自体から得られるという理由から、集団本位的自殺の中心は、デュルケムの言う通り、義務的タイプとなる。」

杉尾浩規「自殺と集団本位主義.デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」,148-149p

整理

整理していこう。集団本位主義の特徴は没個性という側面であり、「一種独特の善(集合力、集合的意識)」という特殊な道徳が個人を自殺へと至らせるという点である。

道徳的権威の要素が一切ないような単なる命令は自殺とは呼べない。道徳的権威の要素があったとしても「選択肢がない」と命令に従う場合は「義務的タイプであり、「選択肢がある」場合は「随意的タイプ」であり、そのどちらでもなく、選択というステップを踏むことなく義務の遂行を行う場合が「激しいタイプ」である。

道徳的権威ではなく、道徳的感情という側面に重きが置かれてしまうと、ある行為が社会的称賛をうけるかどうか、うけると当人が考えているかという「他者のため」という「意図」の側面が強調されてしまう。

「道徳的権威(一種独特な善)」に重きをおくということは、集団主義的自殺を道徳的感情ではなく道徳的権威からくる道徳的義務に基づかせるということである。

なにが称賛に値するかといった善の「内容の種類の問題」ではなく、それが道徳的権威からくる道徳的義務に由来する命令であるといった「形式の問題」が集団本位主義的自殺の本質なのである。

「すべきだからする」のであり、「それが善だから、称賛されるからする」というものではない。「社会がそれを望んでいるから望ましい」のであり、個人が内省によって望ましいものを選択するわけではない。社会と無関係に望ましいものがあるわけではない。道徳的義務の本質は「内容にかかわらず命令に従うこと」にあるという。極端に言えば圧倒的に没個人的な社会において、人間とは社会であるといっていいのかもしれない。例えるなら、左腕も右腕も「私の身体」であり、切り落とされない限り明確には区別しえず接合されている統一体(全体)なのである。

社会と個人の距離がほとんどなく、社会のただひとつの大きな規範を共有しているので、どの規範に従うことが善かなどと考慮していないのである。

個人の考えがほとんどそのまま社会の考えと等しいような、そうした状況における自殺では激しいタイプが多いのかもしれない。また、自己本位主義的自殺はその逆に少ないと言える。

現代社会ではあまりにも価値が多様化しすぎており、激しいタイプのような純粋なタイプは成立しにくい。集団本位主義的自殺は未開社会に多いということに納得がいく。

つまり、命令や称賛といった「最後の一押し」を必要とするのである(この例も少ない)。

キーワード:形式と内容

「デュルケムが集団本位的自殺を善(道徳的感情)ではなく義務(道徳的命令)に基づかせたことが意味するのは、集団本位的自殺を引き起こす集団本位主義という道徳が、内容を取り除かれ、形式として捉えられた、ということである。この操作によって、集団本位的自殺の本質は、理論的な研究の論者達が強調するような「称賛する社会とそれを道徳的感情として動機とする個人」という枠組みではなく、「命令する社会とそれを道徳的義務として遂行する個人」という枠組みに求められることになる。この命令は、この規準に従うことだけを命令するのであり、従うべき規準の内容は問われない(内容が問われれば、それは道徳的感情の議論へと戻ることになる)。それゆえ、義務的集団本位的自殺における義務は、ファースがあからさまに批判し、理論的な研究では選択肢の大小として示されたような、社会的命令の内容には、直接関係しない。道徳的義務の本質は、義務の内容にかかわらず、その命令に従うことにあるのだから。」

杉尾浩規「自殺と集団本位主義.デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」,145p

アルヴァックスによるデュルケムへの批判

アルヴァックスにおける自殺の定義

最後に、アルヴァックスとの関連を取り扱う。

アルヴァックスは前半で扱ったように、デュルケムが自殺の定義に「意図」を含めなかったことを批判した人物である。そして「意図」を含めることの最大の理由は「自己犠牲タイプの死」を自殺から除外するためである。

今まで見てきたように、デュルケムは「自己犠牲タイプの死」を自殺に含めている。

(アルヴァックスにおける)自殺:死が、当人自身によって成し遂げられる行為から生じる結果であり、当人が自らの命を落とすことを意図しているかあるいはそれを目標とし、しかも、犠牲的行為ではないあらゆる場合を、自殺として分類する。

(アルヴァックスにおける)自己犠牲:自分の死を望む社会的価値観に個人が従うこと、あるいはそれを自分自身の意図と一致させること。

キーワード:アルヴァックスによる自己犠牲の定義

「アルヴァックスは、自殺と自己犠牲タイプの死の類似点として、当人の死の意図の不明瞭さを挙げる。アルヴァックスによれば、自己犠牲タイプの死には多様な死が含まれるが(Halbwachs1978:293)、個人が過度に従属している社会(集団)が彼/彼女の死を意図している点で、それらは共通する。自己犠牲タイプの死は、自分の死を望む社会的価値観に個人が従うこと、あるいはそれを自分自身の意図と一致させることである。それゆえ、「集団に完全に従属している個人は、ためらうことなくその集団のために自らの命を犠牲にする」(Halbwachs1978:293)。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,65p

なぜアルヴァックスは自殺に「意図」を導入しようとしたのか

そもそもアルヴァックスはなぜ自殺に「意図」を導入し、自殺と犠牲的行為を区別しようとしているのか。

まず、「意図」を導入する理由として「自殺の社会学研究に個人の心理(動機)要因を関連付けたいから」である。よりミクロな視点からも自殺という現象を捉えるべきだというわけである。この点で、予知に基づくデュルケムの自殺定義を、自殺者の内的次元が欠けていると批判したアンソニー・ギデンズの意見と共通していると言える。

次に、犠牲的タイプの死は利他的行為であり、利己的タイプの自殺よりも社会的価値があると考えられているからである。

かなりざっくりといえば、「自己犠牲という一種の英雄的行為が自殺に含まれるのはけしからん」という話も関係しているのではないだろうか。たとえばキリストの自己犠牲も自殺になってしまいかねない。また、自殺の定義に意図を含めることで、過労死や不健康死といったタイプも自殺から除外できることになり、より正確に自殺を定義づけられ、分析も精緻になるというわけである。

追記(2025/01/28):「英雄的行為」がエゴイズム的自殺やアノミー的自殺と同列に語られることに違和感があるのかもしれない。自殺はよくないことである、とキリスト教圏では常に教えられてきている。自殺をすると天国にいけないとまで言われている。しかし他者を救うために自分を犠牲にするという、その善の内容次第、あるいは他者からの称賛次第では天国にいけると解釈されるのかもしれない。それゆえに、社会的価値や善、称賛といった概念において、それらがあると多分にみなされれば自殺と区別しうるというわけだろう。

しかし後で見ていくように、杉尾さんのデュルケム解釈にそって考えていくと、そうしたものは「内容」に関わる問題であり、必ずしも集団本位主義的自殺の本質に関わらない。正当かどうか、善かどうかといったそうした個人の形式に対する内省を越えた、社会的命令や力が個人へと促す力がメルクマークなのである。集団を観察する第三者からみてそれがどれほどふざけた意味のない儀式であれ、どれだけの悪事であれ、また当事者が仮にそう思っていたとしても、「社会がそれを望んでいるから私はする、せざるをえないのであり、またそれは喜びである」というような状態へほとんど強制的に、無意識的にもっていくような社会なのである。

キーワード:心理、動機的要因

「既に確認したように、アルヴァックスによるデュルケム自殺定義批判は、自殺の社会学研究に個人の心理(動機)要因を関連付けるという彼の研究プログラムを背景とする。そして、実際、自殺の社会学研究はその方向に進み、現在の自殺研究(自殺学)の中に発展吸収されていると評価できる。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,75pキーワード:英雄的行為について

「リーナースによれば、デュルケムの天才的洞察は、従来人びとが自殺に含めることを拒否し「英雄的」と見なしてきたタイプの自己破壊行動を集団本位的自殺という自殺類型に含め、自殺研究の発展に貢献したことにある。しかし、これが同時に自殺研究に難問を持ち込むことになった(Leenaars2004:4-6)。リーナースは、デュルケム自身がこの難問を認めているとし、『自殺論』から次の部分を引用する。「それらの例はすべて、英雄的自殺とでもよびうるあの自殺と同じ原因、つまり集団本位的状態に根ざしているからである。後者[それらの例]の場合だけを自殺とよび、とくに純粋な動機による場合[英雄的死]だけを除外するというのであろうか。だが、そもそもどのような基準に照らして、そうした区別を行なおうとするのか。いつ動機が十分に称賛に値することを止め、それによって引き起こされる行為が自殺と呼ばれうるようになるのか」(デュルケム1985a:290,citedinLeenaars2004:4-5)。」

杉尾浩規「自殺と集団本位主義. デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」(2013),139p「リーナースは、この箇所を論拠として、集団本位的自殺の問題を自殺の社会的称賛に関する線引きに関連させ、これを「最も重要な問い」(Leenaars2004:4)であるとする。「集団本位的なものとそうでないものについての多様なパースペクティブがある。これがデュルケムの論点である。…多くの社会がそれ自身の文化/国における集団本位的自殺の概念に同意するが、それ以外では当てはまらないことを知る。自分たちにとっては聖人であり/あるいは殉教者が、それ以外の人にとってはテロリストなのだ。いわゆる中東の自爆テロリストが、今日この『現実』を示している。彼/彼女を殉教者と見なす人もいるし、テロリストと見なす人もいる」(Leenaars&Wenckstern2004:135)。リーナースは、スタックと同様、集団本位的自殺を、社会的善を動機とする自殺類型、つまり随意的集団本位的自殺と前提している。ここから、社会的善の相対性が集団本位的自殺の中心的問題として現れることになる」

杉尾浩規「自殺と集団本位主義. デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」(2013),140p

どのように「意図」の導入によって自殺と自己犠牲タイプの死を区別するのか

では、どのようにしてアルヴァックスは「意図」の導入によって自殺と自己犠牲タイプの死を区別するのか。

1:アルヴァックスは自殺と自己犠牲を区別するが、「意図性」それ自体で両者が区別できるわけではない

死を望んでいるかどうかという「意図」が不明瞭であるというのは自殺も自己犠牲も両方同じだからである。

集団に完全に従属している個人がほんとうにためらうことなく、集団のために命を犠牲にしているか、自分自身の意図と重ねているかは、電車に飛び降りた個人が「本当に死を望んでいたか、意図していたか」と同様に不明瞭である。

意図の大小で区別されるわけでもない。

「しかし、意図性それ自体によって自殺を自己犠牲タイプの死から区別することはできない。死の意図性は、不明瞭という点で両タイプの死で類似し、それらを区別する基準とはならないのだから。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,66p

2:「社会性の違い」が自殺と自己犠牲を区別する基準となる

「個人の意図の不明瞭さの強弱」ではない。個人の意図に影響をもたらすような「社会性」に求められている。

ある特定の個人の心理的状態、その意図を具体的に観察するのではなく、特定の社会の一般的な状態、いわば「社会的意図」を観察ないし見出すことによってその社会の自殺のタイプを知るというわけである。その点で、デュルケムと似たようなマクロ的なアプローチを同じくもっているといえる。

- 社会性が複雑であるケース:社会が複雑であればあるほど(社会的価値観の多様性)、個人の死を集団の総意として意図できなくなり、総意である指標も失われる。このようなケースでは自己犠牲タイプの死はより少なく、自殺タイプの死がより多いと推定できる。

- 社会性が単純であるケース:社会が単純であればあるほど(社会的価値観の一様性)、個人の死を集団の総意として意図でき、総意である指標も示されやすい。このようなケースでは自己犠牲タイプの死はより多く、自殺タイプの死はより少ないと推定できる。

キーワード:社会性

「アルヴァックスによれば、意図性は、それ自体では自殺を自己犠牲タイプの死から区別する基準とはならないが、その不明瞭さの違いが両タイプの死を弁別する基準となる。

そして、この意図性の不明瞭さの違いは、その個人が属する社会性の違いに依存する。つまり、アルヴァックスは自殺定義に意図性を導入したが、それは、自殺を当人の死の意図性に基づかせるためというよりも、当人が属する社会性に基づかせるためである。この意味で、アルヴァックスの自殺定義は、社会学的自殺定義であると言えるだろう。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,66p「さて、アルヴァックスによる自殺の社会学研究では、自殺と自己犠牲タイプの死を区別する基準は、当人の死の意図(の不明瞭さ)に関与する社会性が複雑かどうかに求められる。社会は、複雑さが増大するほど、ある個人の死を総意として意図できなくなり、その現実的指標(儀礼的特徴)も失われる(逆に、総意に基づく社会的意図とその現実的指標の減少は、社会の複雑さの増大を判断する材料となる)。

社会の複雑さの増大は、ここでは社会的価値観の多様性と関連付けられ、その際アルヴァックスの念頭にあるのは、彼の同時代の西欧諸社会である。「犠牲的行為は、集団の一部が反対しその効力を疑えば、有効性を失うことは避けられないだろう。…しかし、自殺については事情が全く異なり、特に我々の社会ではそうである。我々の社会は複雑であり、非常に多くの異なる環境と世論の潮流が並んで存在し、部分的には互いに浸透し合ってさえいる」(Halbwachs1978:307)。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,67p

「総意である指標」とは

アルヴァックスによると、自己犠牲タイプの死の「社会的意図」は儀礼的特徴として現実の中に明示されることが必要不可欠であるという。

たとえば「兵士が戦場で最後の敬礼をすること」や、「信仰者が祈りの中で死を迎えること」などが挙げられるのかもしれない。切腹の場合の儀式もこのタイプに入りうるといえそうだ。

もしその場においてそうした儀礼的特徴がない場合、総意である指標がない場合でも、事後において殉教者や兵士の死を記念するための具体的な物や場所が設けられ、それらは遡及的(過去にさかのぼって)に儀礼的特徴を付与し、その死を自己犠牲的にするという。

たとえば戦没将兵追悼記念日というものがアメリカにあるのはその例だろう。母親が子を助けるために犠牲となる場合も、後から家族やメディアなどによって英雄的行為として扱われるのかもしれない。

キーワード:「総意である指標」

「アルヴァックスによれば、自己犠牲タイプの死の特徴は、それが社会的に価値付けられていることに加え、その個人の死を社会が総意として意図している点である。そして、この社会的意図は儀礼的特徴として現実の中に明示されることが「必要不可欠」(Halbwachs1978:306)である。それゆえ、もしも社会によって価値付けられている自己犠牲タイプの死が、必要不可欠な儀礼的特徴を伴わずに発生したなら、社会は、遡及的に儀礼的特徴を付与することで、その死を自己犠牲的にする。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,67p

自殺は「総意である指標」が外的に示されることを必要としない

一方で、アルヴァックスは、「自己犠牲タイプの死とは違い、自殺は外的に示されることを必要としない」という。

その死が「社会的総意」であるということの指標はたしかに必要とされないかもしれない。ただし、自殺が「当人の死の意図によってのみ実行される」という意味ではなく、「自殺者の死の意図性に関与する社会性は、それ自体が総意となりにくい性質を備えている結果として、その死を自殺として発生させる」という。

たしかに失恋したから自殺した、というような単純なケースを考えてみると、それが「社会の総意である」という性質にはなりにくそうである。

少なくとも現代日本社会において、失恋した人間は死が望ましいというような総意は形成されていないだろう。とはいえ、自己犠牲タイプの死も自殺が社会的な影響力を受けて生じることには変わりがない。ただし後者の場合は「社会的総意」であるということの指標、あるいは社会的意図と個人的意図の一致の要素が小さいというわけだ。

自殺は遺書などを残す場合があるが、それが「社会的総意であるということの指標」であるケースは少ないだろう。

「個人的意思の表明」であるケースのほうがむしろ多いのではないだろうか。また、失恋で自殺した人間に対して、後から集団で「よくやった、あなたは英雄だ」と褒め称える儀式は少なくとも日本社会においては一般的ではない。むしろ「頑張って生きるべき」が総意である気もする。

キーワード:自殺と自己犠牲のタイプの死を区別する基準

「対照的に、自殺は「外的に示されることを必要としない」(Halbwachs1978:306)。つまり、自殺には、その死が社会的総意であることの現実的指標(儀礼的特徴)が欠けている。そして、この特徴の有無こそが、自己犠牲タイプの死と自殺を区別する基準となる。しかし、これは、自殺が、当人の死の意図によってのみ実行されることを意味しない。そうではなく、自殺者の死の意図性に関与する社会性は、それ自体が総意となりにくい性質を備えている結果として、その死を自殺として発生させる、ということである。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,67p

アルヴァックスとデュルケムによる「利他性の捉え方」の相違点とその問題

杉尾さんによれば、アルヴァックスとデュルケムでは根本的に考え方が異なる重要な点があるという。

それが、「利他性の捉え方」に対する両者の理解の違いである。杉尾さんによるとこの利他性の捉え方の違いのせいで、「アルヴァックスのように自殺定義へ意図性を導入しても、自殺を自己犠牲的タイプの死から区別できない」という。つまり、アルヴァックスからデュルケムへの批判ないし修正は成功しないということになる。

1:アルヴァックスの場合は「利他的行為が利己的行為よりも社会的に価値がある」と考えられている。

アルヴァックスによれば自己犠牲タイプの死の意図性の目的は「利他性」である。そして、自分よりも大切な社会が望む死を実現する行為が自己犠牲タイプの死である。

利己的な意図性/利他的な意図性、より社会的価値がない/価値があるというように自殺と自己犠牲タイプの死を区別するわけである。

もちろん外形的には利他的な意図性が「社会の総意を表す指標」によって事前に、あるいは遡及的にあることで区別できるようになる。利己的な意図性はそのような指標がないということで区別できる。これらは個人の内心を考慮するよりも、より客観的に観察できる区別であると言えそうだ。外型と内心の不一致がありうるが、限界を踏まえた客観性の追求としてポジティブに捉えることができる。

2:一方、デュルケムの場合は「利他的行為は利己的行為よりも価値があるとはいえない」という。

デュルケムによると、自分の身体に気を配ることが道徳的行為にならず、仲間の健康や他人の幸福に気を配ることが道徳的行為になるというような行為の評価の仕方は自家撞着になるという。自家撞着とは、矛盾があるということだ。

他人もまた「自分と同じ人間」であり、完全に等しい存在であるならば、他人の健康や幸福を追求することが、なぜ自分のそれを追求するよりも道徳的であると見なされるのか、論理的な説明がつかないというわけだろう。

また、「聖書では〇〇だから」というのは論理的な説明にならない。

デュルケムは以下のように述べている。

「私個人にとって道徳的価値を持たなかった行為が、他人にとっては、何故に道徳的価値を持つのであろうか。私と同じような――明らかに等しくない面がありうることを便宜上考慮に入れないことにすれば――人間である他人の健康や知性が、私にとって、私自身の健康や知性よりも何故に尊いのだろうか」

キーワード:アルヴァックスにおける利己性/利他性理解

「アルヴァックスは、自殺と自己犠牲タイプの死を区別するために、死の意図性に関与する社会性に注目し、その違いを、死の意図性の目的の違い(利己的か利他的か)に対応させた。この場合、自己犠牲タイプの死の意図性の目的である利他性は、「自分よりも大切な社会」が望む死を実現化するためであるが故に、利己的である自殺よりも価値付けられ、そこから区別される。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,69p「デュルケムは、目的を基準に人間行為を二つに区別する。一つ目は、自分のため(個人的目的)の行為、つまり利己的行為である。二つ目は、自分以外のもののため(非個人的目的)の行為、つまり利他的行為である。さて、この二つのタイプの行為を比較して、その目的が非個人的であるという理由から、利他的行為は利己的行為よりも価値がある、と言えるだろうか。デュルケムは、言えないと述べる。

『…この非個人的という言葉はいったい何を意味するのであろうか。われわれはまず、次のようにいってみよう。すなわち、道徳的に振る舞うには、われわれは、自分の個人的利益ではなしに、自分以外の他人の個人的利益を追求すればそれでよいのだ、と。そうだとすると、私が自分の健康や教育のために心を砕くことは、何ら道徳的行為とはならないが、私が心を配るものが、仲間の健康であったり、あるいは、私が目指すものが他人の教育や幸福であれば、私の行為はおのずから違った性質のものとなる。だが、このような行為の評価の仕方は、どうしても自家撞着を免れない。私個人にとって道徳的価値を持たなかった行為が、他人にとっては、何故に道徳的価値を持つのであろうか。私と同じような――明らかに等しくない面がありうることを便宜上考慮に入れないことにすれば――人間である他人の健康や知性が、私にとって、私自身の健康や知性よりも何故に尊いのだろうか』(デュルケム2010:124-125)。

それゆえ、他者(個人)の総和である社会の規模がどれほど大きくても(どれほど個人がそこに多数含まれても)、それは、その社会が望むことを目的とする利他的行為が利己的行為よりも価値があることの根拠とはならない。

『…行為にたいして道徳的性格を付与することのできる唯一のものたる非個人的目的とは、複数の人間の個人的目的だ、といえばよいのだろうか。もしそうだとすれば、私は、私自身のためではなく、またある一人の他人のためでもなく、何人かの同胞のために行動すれば、それで私は道徳的行為をなしたことになる。だが、どうしてそんなことが可能だろうか。もしも、一人一人切り離された個人が道徳的価値を持たないなら、それら諸個人の集合といえども、同様に道徳的価値を持たないはずである。ゼロはいくつ加えてもゼロでしか無い。私のものであれ、他人のものであれ、一個人の特殊な利益が道徳的でないなら、複数の個人的利益といえども、やはり道徳的ではない、といわねばならない』(デュルケム2010:126)。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察, アルヴァックスとの比較を通して」,70p

「公的意識の錯覚」であるとして「利他的行為」を批判したいわけではない

しかしデュルケムは「他者のために意図される行為が社会的に価値付けられ、自分のために意図される行為はそうではない」というような一般的事実を「公的意識の錯覚」であるとして批判したいわけではないという。

単に「他人のため」という要素が道徳的価値をもたせるのではなく、利他的行為の対象として「他の個人を超えた何かが必要となる」といいたいわけである。そのような要素を満たした場合の利他的行為に限っては、そうではないような利己的行為よりも価値があると見なされるわけである。

以下追記(2025/01/28)

「総和としての個人=社会の総意」なのかどうか、個人的にあやふやになっている。そもそも社会は個人の単なる総和ではないというデュルケムの根本的な主張をアルヴァックスが否定しているとは思えない。

杉尾さんが「個人の思考の中の社会と現実の総意としての社会に優劣及び違いはない」というとき、「現実の総意としての社会」はいったいなにを意味するのか。

いかにして「社会の総意」(社会的意図)とみなすのか、その理論化を精緻に行う必要があり、それをアルヴァックスは怠ったのだとも解釈できる。あるいはミクロ的視点、個別的視点に譲歩したともいうことができる。特定の集団や歴史的文脈に基づいた具体的で質的な分析に興味をもったわけである。

アルヴァックスのにおいては軍隊や家族、労働組合や世代などの社会集団のコンテクストにおける個別の過去の知識、イメージが式典や神話、会合などで「集合的記憶」として構成され、集団固有の思考や行動に影響を与えるものとされている。デュルケムの集合的意識というより、より分化した集合表象に近い。具体的なコンテクストにおいて行為がどのように意味をもつか、よりミクロな視点から考えられている。

では、特定の他者や複数の他者から称賛を受ければ、あるいはそれらのためであるという意図さえ確認できれば、現実の総意としての社会が満たされるのか。たとえば特定の儀式や事後の弔いがあればそれは社会的意図、社会の総意であると自動的にみなされるのか。0か1かではなく、その間にグラデーションを帯びる問題であり、またその検証を個別ケースで行うことは難しい。AはBによる、BはCによるというように、より大きな力である道徳的権威の有無がポイントにはなりそうだ。

「個人の単なる集まりによる弔いや事前なんらかの儀式」などの指標だけによって、それらが社会的意図を帯びている証左であるということは難しいと考えることもできる。重要なのはそうした特定の諸個人を越えた「集合的力、道徳的権威」がいかにその行為と結びついているかであるとデュルケムは考えるだろう。とはいったものの、そうした集合的力はいかにして立証できるのかという点もポイントにはなる。

また、個別ケース、特定の歴史や宗教、文化といった文脈での証明を試みるというより、社会全体の潮流はどうなっているかを明らかにすることのほうをデュルケムは重視する印象がある。「A社会は集団本位主義的社会だから、道徳的権威と行為が結びつきやすく、社会的意図と個人的意図も一致しやすく、利他的行為とみなされやすい」というざっくりとした社会判断さえできればいいというわけだ。「A社会のαさんはそんなことない、βさんはそうだ」という個別分析にあまり興味がない。統計や法のタイプの分析によって社会のタイプを帰納し、そこから演繹的により分化した帰結を推定していけばいいのである。いわば特定の個人の頭のなかでどういう動機が、心理が渦巻いているのか、それが善意か悪意か、他者のためか自分のためかなどに関心がほとんどないのである。たとえそれが特定の宗教であってもである。プロテスタントをたしかにデュルケムは分析しているが、そもそもそうしたプロテスタントを誕生させている、あるいは力づけているものはなにか、といったようにより深層の力に向かうわけである。デュルケムは根源へと階段を降りるが、アルヴァックスは立ち止まって寄り添うのかもしれない。

ところで、このような集団ごとのタイプは「比較」によって特に意味をなしていくのではないだろうか。特定のタイプがわかったところで、ある個人がそのタイプであるかを判定できないのなら大した意味はないと考えることもできる。しかし、他の社会のタイプを構造を比較することで見えてくるよりマクロな視座というものがあるのかもしれない。そこに社会改善のヒントがあるとも考えることができる。構造的な差異や共通点は、より大きな社会的メカニズムや文化的特徴を浮き彫りにするのである。

キーワード:公的意識の錯覚

「デュルケムの論法に従えば、アルヴァックスが二つのタイプの死を区別する基準として依拠した死の意図性の目的(利己的と利他的)、あるいはその目的に対応した二つの社会性(「個人の思考の中の社会」と「現実の総意としての社会」)に優劣及び違いはない。つまり、死の意図の利他性の有無は、両タイプの死を区別する基準とはならない。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,71p「たとえ、アルヴァックスが言うように、社会が個人の死を総意として望んだとしても、それを理由に、それに従うことが従わないことよりも彼/彼女にとって価値があることにはならない。ところで、このようなデュルケムの主張は現実と矛盾するのではないか。というのも、他者のために意図される行為が社会的に価値付けられ、自分のために意図される行為はそうではないのが、一般的なのだから。しかし、デュルケムの論点は、このような観察可能な一般的事実を「公的意識の錯覚」(デュルケム2010:157)として批判することではない。逆に、このような日常的事実が社会的錯覚ではないことを根拠付けるためには、利他的行為の対象として、複数の個人の集まりという意味での社会、あるいは個人の総和としての社会を想定するだけでは足りない、という点である。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,71p

利他性を2つのタイプへ区別する

つまり、利他性は2つの意味にここでは区別できる。

通常の意味での利他性:人のためを思って、という意味での利他性。この場合の人は特定の個人や、複数の個人の総和を意味する。いずれにせよ、より具体的な対象を指す。

道徳的な利他性:「他の個人以上の高い目的」、「個人の総和としての社会を超えた社会性」のためを思って、という意味での利他性。つまり、「道徳的権威」や「集合力」に由来する利他性である。

「デュルケムは、利他性が利己性よりも価値を持つためには、利他的行為の対象として、他の個人(の集まり)を超えた何かが必要になる、と述べる。つまり、通常の意味での利他性(「人のためを思って」)とは異なる利他性を導入する。

『私はただ、これらの行為[自分や他者を目的とする行為]が道徳的価値を有するのは、それはこれらの行為が私という個人以上の、あるいは他の個人以上の高い目的を目指していると言いたいだけである。私はそれらの行為に認められた道徳性は必然的に更に高い泉から湧出すべきであると理解している。私が行為者であり、対象である行為については自明のことである。もし我々が論理的に一貫しておれば、この同じ自明性は私が行為者であり、他人が対象である行為についても有効である』(デュルケム1985b:74)。

上記引用文で、デュルケムは利己的行為の中にも利他性を認めるが、これもまた、二つの利他性を導入した上の議論と同じ理由からである。例えば、生きること(自己保存)は自分のため(個人的目的)の行為という意味で利己的と言えるが、「自分が家族にとって必要な人間だと感ずるがゆえに、家族のために自分の生命を保持する、というような場合には、たしかに事情が一変する。この場合、われわれの行為を道徳的とみなすことは、万人が等しく認めるところであろう」(デュルケム2010:122)。デュルケムが、個人が家族のために生きることは道徳的(利他的)であると言うのは、そこに個人の総和としての社会(この例の場合は、家族成員の総和としての社会)ではなく、それを超えた社会性を想定するからである。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,71p

デュルケム的生について

デュルケムによると、「単に生命を維持するだけの生に何ら道徳的なものは存在しない」という。

デュルケム的生:自己の生を超越した一つの目的を達成することの手段として自分の生が捉えられているような生のこと。

デュルケム的な意味での生を全うすることが、生きる義務の全うであり、道徳的な在り方だという。

追記(2025/01/28)

杉尾さんがデュルケム的生に基づいて「デュルケム的生に執着することが、自分の生命という意味での生から逃れるという逆説的結果へと至る」という意味での極端化された死」と自殺を定義していた点がポイントである。

自分のために生きるということ、社会のために生きることを仮に二分する。もし過剰に社会のために生きれば、自分のために生きることを過剰にやめる必要がある(集団本位主義的自殺に至る)。また、過剰に自分のためにいきれば、もはや社会が自分のためにはなく、自殺に至る(自己本位主義的自殺に至る)。どちらの生にも執着しすぎると死が待っているのである。ただし、その違いは、道徳的価値の有無である。前者は利他的行為、アルトゥルイズムであり、後者は利己的行為、エゴイズムである。もちろん現実的にはグラデーションが存在する。

とはいえ、自分のためだけに生きること、他者のためだけに生きるといった個別具体的な意図は重視されない。そうした意図はデュルケムによって重要な要素とはみなされない。大事なのは個人主義的かどうかといった社会の状態、潮流であり、集団規模の特性である。諸個人を社会的な力が、その意図の有無に関わらず強制するような作用が重要なのである。「Aさんが自分のために他者を救う」と内心(表層の意識)では思っていても、無意識レベル、深層レベルでは「社会はそれをすべきだと私に命じるのであり、私はそれに従うことに喜びを感じている」ということと必ずしも矛盾しない。また、そのような個人の心理の葛藤は実証し難く、いずれにしても考慮されない。

キーワード:デュルケム的生

「

『私は、人間には生きる義務があるということを否定するものではないが、ただここでいいたいのは、人間は、その生が彼にとって自己の生を超越した一つの目的を達成するための手段となるとき、はじめて生きることによってひとつの義務を全うしたといえる、ということである。単に生命を維持するための生には、何ら道徳的なものは存在しないのである』(デュルケム2010:122)。

このようなデュルケムの生に対する考えに基づき、彼の自殺定義を道徳的観点から捉え直すならば、それは、例えば、「デュルケム的生に執着することが、自分の生命という意味での生から逃れるという逆説的結果へと至る」という意味での「極端化」された死、つまり、日常的行為に含まれる道徳的利他性が「極端化」された死、と表現できるだろう。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,73p

「愛」の概念で利己性/利他性を区別する

愛とはなにか

デュルケムはさらに「愛」という概念を用いて利己性/利他性を区別している。

愛:その対象(自分や他者)の快/不快が引き起こす自分の満足・不満足とは無関係に、対象それ自体が引き起こす快であり満足のこと。

利己性は自分を対象とする愛であり、利他性は他者を対象とする愛であるという。

「その対象(自分や他者)の快/不快が引き起こす自分の満足・不満足とは無関係に」とは、満足していようと、不満足であろうとという意味である。

たとえばAによるBのための自己犠牲において、Bの喜びがAを満足させるからといって愛ではない、とはいえない。そして、Bの喜びがAを満足させないからといって愛ではない、とはいえない。Aが満足するかどうかに関係がないとはそういう意味である。つまり、Bの存在自体への喜び、Bの喜びそれ自体への喜びが愛なのである。

キーワード:愛

「この「愛」についての論点を明確にするために、デュルケムは、「守銭奴(利己性の代表とされている)」と「子供を守る母親(利他性の代表とされている)」を引き合いに出しながら、正常(日常的)な意味での利己性と利他性の異常(極端)形態としての死を、対象への過剰な「愛」として示す。

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,73-74p

デュルケムが認めていない区別

利己性と利他性は「自分のため(自分の喜び及びそれが引き起こす自分の満足のため)」/「他者のため(他者の喜び及びそれが引き起こす自分の満足のため)」で区別できるという考え。

この区別はデュルケムの区別とは異なる。

「そこで、デュルケムは、正常(日常的)な意味での利己性と利他性は、「自分のため(自分の喜び及びそれが引き起こす自分の満足のため)」と「他者のため(他者の喜び及びそれが引き起こす自分の満足のため)」という、行為の目的の区別に対応しないと述べる。

これは、利己的行為と利他的行為という、一見すると対立傾向にある二つのタイプの行為に区別を設定できないという、既に見た議論(本稿4-2参照)と同じである。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,73-74p

「守銭奴」と「子どもを守る母親」の共通点

一般的に言えば守銭奴は利己的であり、母親は利他的である

例えば一般常識的にいえば、守銭奴(お金や財産を溜め込むことに執着し、それを使うことを極端に嫌がる人)は利己主義者であり、子どもを守る母親(父親)は利他主義者であるとされる。

「デュルケムが認めていない基準」に基づいて区別すれば、上記のようになる。守銭奴は自分の喜びのために行為し、かつ、それが引き起こす自分の満足のために行為している。母親は他者の喜びのために行為し、かつ、その行為の結果が引きおこす自分の満足のために行為していると仮定すれば、定義に合致する。

後者のケースはマーク・トゥエイン的な自己犠牲の解釈に近いのかもしれない。いずれにせよ行為者が自己の満足を得るかどうかという結果に重点を置いているため、デュルケムの観点から見ると不十分であるとされる。

利己的な母親のケース

デュルケムの定義では「愛」が基準であり、その愛が向けられる対象によって利己/利他が区別される。

例えば母親の自己犠牲の例では、母親の満足や不満足に関係なく、子どもの存在自体に歓喜するケースが「他者への愛」、つまり利他的行為であるといえる。「自分の満足のため」という目的や動機が関わってくるとデュルケム的には愛の要件を満たさず、利他的行為とはいえない。

ここで疑問が生じる。「母親の満足や不満足に関係なく」というような「個人の心理状態」はいかにして外形的に把握できるのだろうか。このような個別具体的な個人の心の在りようにデュルケムは関心を持っていない。

内心が見えれば利己的行為だと思われるケースであっても、利他的行為と全く外形的に同一でありうるのであり、結局は社会の一般的状態から演繹させて考えるのだろう。その意味で、「この社会では普通は一般にこのような動機と考えられる」というような観察者の推定が入り、ウェーバー的な手法(理念型)に近づきそうだ。

たとえば母親がママ友の目を気にし、つねに過剰な対抗意識をもち、「子どもへの自己犠牲という結果によって自分の満足が生じなければ、子どもへの存在そのものに歓喜できない」というようなケースを考えてみる。いわば子どもは二の次であり自分が第一であるケースである。そのようなケースの場合は「自分の満足・不満足とは無関係に」という要件を満たさないので、「他者への愛」ではないということになる。

この場合は「自分への愛」ということになるのだろうか。子どもの快とは無関係に、母親が自己満足そのものに歓喜していると考えていいのか。もしそうだとすれば、母親の行為は守銭奴の行為と同じタイプの行為であるといえる。

デュルケムの言葉を引用する。

「子どものためとあらば、母親は喜んで己が身を犠牲にする。けれども、明らかに母親が己れを犠牲にしてまでも望むのは、子どもが丈夫でいてくれることであって、犠牲になること自体の喜びではない。この喜びは付加的にもたらされ、母親の犠牲を容易なもの、甘美なものにしてくれる。だがそれは、彼女の行為の決定因でもまたその目的でもない。このようにして、母親の犠牲的行為は、金のために己れを犠牲に供する守銭奴と別のものではない。守銭奴が愛着を抱くのは金に対してであって、それは母親が自分の子どもに愛着を抱くのと変わるところがないのである。もしもその熱愛が、愛がもたらす喜びだけを目的とするにすぎないならば、それはどうにも理解できないものとなる」」

「

『守銭奴は利己主義者である。だが、真の守銭奴が金を愛し求めるのは金そのもののためであって、金によって購いうる喜びのためではない。その証拠には、金を溜めるためとあらば、彼はあらゆる満足をさし控えるだろう。そして溜めた金に手をつけるくらいなら、むしろ金を枕に死んだ方がましだと思うだろう。なるほど、彼は金を全く使わないにしても、自分が金持ちだと思えば、そこに喜びを感ずるのではないか、といえるかもしれない。およそいかなる性向であれ、それが十分満たされれば必ずや喜びを伴わずにはいないであろう。だがこのような点では、愛他的性向を利己的性向と区別することは不可能である。子どものためとあらば、母親は喜んで己が身を犠牲にする。けれども、明らかに母親が己れを犠牲にしてまでも望むのは、子どもが丈夫でいてくれることであって、犠牲になること自体の喜びではない。この喜びは付加的にもたらされ、母親の犠牲を容易なもの、甘美なものにしてくれる。だがそれは、彼女の行為の決定因でもまたその目的でもない。このようにして、母親の犠牲的行為は、金のために己れを犠牲に供する守銭奴と別のものではない。守銭奴が愛着を抱くのは金に対してであって、それは母親が自分の子どもに愛着を抱くのと変わるところがないのである。もしもその熱愛が、愛がもたらす喜びだけを目的とするにすぎないならば、それはどうにも理解できないものとなる』(デュルケム2010:347-348)。

ここにあるのは、死の意図の当人による実現化としての死、ではない。守銭奴と母親双方の死は、対象への過剰な愛が引き起こすのであり、その対象は、「不愉快な結果が眼に見えているにもかかわらず、あたかも磁石が鉄を引きつけるのにも似た必然性をもって、彼らを引きつけてやまないのである」(デュルケム2010:347)。当人は何が起こるか「予知」している。それにもかかわらず、彼/彼女は、そうせずにはいられない。デュルケムが自殺定義に予知を導入したのは、このデュルケム固有の意味での利他性の過剰さを指し示すためではないだろうか。アルヴァックスは、予知「だけでは」自殺は発生しないとしてデュルケムを批判した。しかし、デュルケムの論点は、予知している「にもかかわらず」思い留まることができない死が自殺である、ということではないだろうか。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,73-74p

母親は自分の満足を最優先しているのか

デュルケムは「その熱愛が、愛がもたらす喜びだけを目的とするにすぎないならば、それはどうにも理解できない」と述べている。

母親の行為が「自己への愛」とするならば理解できないということだろう。母親が他者の存在そのものへの歓喜ではなく、他者の喜びからくる自分の喜びだけを目的としているとは一般的には想定しにくい。

例えば子どもを救ったことによる世間からの称賛は結果として満足をもたらすかもしれないが、そのものを動機とするとは自己犠牲タイプの死では考えにくい。

また、死という犠牲そのものを目的とし、それを自己の喜びとするとも考えにくい。したがって、他者の存在そのもの、他者の喜びそのものに歓喜し、それらを目的としていると考えるほうが自然である。

目的論と結果論

もっとも、デュルケムは目的論よりも結果論を重視するので、「実際に行為の前に子どもの存在、子どもの歓喜それ自体を目的(動機)としていたかどうか」よりも「結果として母親は子どもの存在自体に歓喜しているという状態」が強調されるのだろう(愛の定義的にもそのようにみえる)。

どちらにせよ観察者には推測するしかない心理的要素ではあるが、後者のほうがより客観的に看取できる可能性が高いとはいえそうだ(意図よりも予知がそうであるように)。

このあたりはカント的な動機の重視(とはいえデュルケムの場合は先天的ではなく後天的、経験的に形成された道徳を帯びた動機の重視だが)と、科学的な個人の次元の動機の実証性の困難さがみられる。

結果だけが良ければ動機は問わないのではなく、科学的には結果から推測するほかないという方法論の問題だろう。デュルケムの方法的には社会の状態から演繹させて推測するイメージになる。「普通はこうだから」というような浅い推測ではなく、「社会の一般状態がAだから、個人の内的状態もA’だと推測できる」というような体系的な推測である。もちろん実際にはA’ではなくB’の個人もいるかもしれないが、それは誤差だと考えていくのであろう。

守銭奴における利他性

守銭奴は他者、つまり「お金」に愛着を持っている。お金を所持すること、またその存在自体に愛を向けている。何かに対する執着、愛という要素は母親の子に対する愛と変わらない。

守銭奴はお金をもっていても、お金を使って自分を満足させようとはせずに、溜め込むだけである。それゆえに「自分の満足・不満足とは無関係に」という要件と近いものを感じる。

「対象そのものへの愛」が行為を決定する要因であり、結果的に得られる喜びは付随的なものにすぎないという点で守銭奴と母親は共通しているというわけである。

これは守銭奴が利他的行為をしているということを言いたいのではなく、従来の利己/利他の区別では両者を厳密に区別することが難しいという話である。

デュルケムは「お金を使わないにしても、金持ちだと思うことで自分を満足させているのではないか」という利己的視点へも言及する。

ただし、「いかなる性向であれ十分満たされれば必ず喜びを伴わずにはいられない」のであり、お金をもっていることに喜びを感じるとしても、それがただちに利己的行為となるわけではなく、区別できるような論点とは限らないのだろう。母親が自己犠牲に満足を感じていたとしても、必ずしも利己的行為に分類されないように、守銭奴がお金への愛に満足を感じたとしても同じであるという話だ。

追記(2025/01/29):成功は誤字。正しくは性向。「いかなる性向であれ十分満たされれば必ず喜びを伴わずにはいられない」

利己的/利他的の区別の難しさ

デュルケムは利己的行為の中に利他性が存在することを認めている。その反対に、利他的行為の中にも利己性が存在するともいっている。

前者のケースでは、たとえば生命を保持すること自体は利己的だが、家族のために生命を保持するという場合には利他性が存在しうる。

ただし、ここで利他性といえるためには、たとえば息子という特定の他者のためだとか、家族という「単なる個人の総和」のためだとかではなく、それらを超えた社会性、つまり「一種独特の善(道徳的権威)」に基づいている必要があるという。

家族のために生命を保持するという場合であっても、単に「子ども(他者)のため」という要素だけでは「利他性」と見なされないのである。

集合的意識とも呼びうるような規範を、道徳的権威を内面化し、帯びた上で他者の存在や他者の喜びそれ自体を目的とし、その行為を義務と感じ、行為するケースが利他的行為なのである。その結果自分が満足するか、満足しないかは副次的なものにすぎず、それを主要な目的とすることもないような行為である。

デュルケムはいろいろと説明しているが、結局、通念的に利他的行為とみなされる行為は集合的意識を内面化しているケースが多いといえる。つまり、デュルケム的な意味でも利他的行為だといえる。「一般的事実を公的意識の錯覚であるとして批判したいわけではない」という説明はそうした意味において理解できるのだろう。

家族のためというのが単に構成員の総和というケース、単に子どものためだけのケースはほとんどないのではないだろうか。極端なケースで言えば「純粋な、自動的な本能で子どもを守るようなケース」である。

愛の危機について

大事なのは「道徳的権威」の重要性を強調することであり、社会と孤立した個人ではそうした行為がなしえないという点である。社会の連帯があるから他者への愛が生じるのだ、とも解釈できる。社会が他者への愛を生じさせる源泉なのであり、社会がなければ他者への愛もない(自己への愛はありうる)。

もし連帯が危機に陥っていたとすれば、それは愛の危機でもある。自己への愛の過剰は「自己本位主義的自殺」を招き、他者への愛の過剰は「集団本位主義的自殺」を招く。

そのバランスを導くような道徳の、そして社会のあり方とはどういうものかとデュルケムは模索しているわけである。主に中間集団の再編や教育(道徳の科学、社会学)の充実でバランスをとろうとしていく方向が目指されている。

道徳的な利他性とは

道徳的な利他性:「他の個人以上の高い目的」、「個人の総和としての社会を超えた社会性」のためを思って、という意味での利他性。つまり、「道徳的権威」や「集合力」に由来する利他性である。

重要なのは「道徳的な利他性」において、「他者及び単なる総和としての複数の他者の満足のため」といった意図(目的、動機)はその要件とされないということである。

「他者及び複数の他者の満足のため」というような意図(道徳的感情)がなくとも、「個人の総和としての社会を超えた社会性のため」という要件を満たしていれば「利他的行為」を構成しうるのである。

いわば「社会的意図」ともでも呼びうるものであり、「個人的意図」とは区別されうる。

社会的意図は集合的意思や無意識などという言葉に近く、社会生活を送るうえで共有していくような意識であり、その意識の源泉は「社会」からくる。個人的意図と社会的意図が一致していればしているほど、集合本位主義的だといえる。

個人の意図ではなく社会の意図を明らかにするのだから、客観的に把握できるとされている「社会的事実」を明らかにすれば、ある行為が道徳的な利他性かどうかを判定することは可能であるということになる(とはいえ判定は個別ではなく全体の傾向ないし潮流だろうが)。

母親の自己犠牲タイプの死は「極端な日常的行為(異常的行為)」である

母親の自己犠牲は、本能や孤立した個人の意思、及び具体的な他者の存在だけに還元できるものではない。まったく関連がないわけではないが、デュルケムの社会学的には最後の一押しのようにすぎない枝葉であるとみなされるのではないだろうか。

デュルケムにとっての幹は「社会的な力、道徳的権威、集合力」であり、そうした力が母親に「極端な日常的行為(異常的行為)」を促す、あるいは促してしまうということになる。また、社会的な力の種類は全ての社会に共通する絶対的・普遍的なものではなく、相対的、特殊的でありうる(善かどうかは社会相対的なもの)。

家族のために生命を保持するということ自体が喜びであり、自分の満足のためだとか、子どもの満足のためだとかいった個別的な要素を超えてしまうような行為が利他的行為なのである。

そして、たいていは「家族のために生命を保持する」という行為は日常の行為であり、正常の行為であるといえる。

ここでいう正常とは「極端ではない」という意味である。愛があるからといって、道徳的権威に基づいているからといって、対象の存在自体に喜びを感じているからといって「極端である」とは言えない。

極端であるケースは「自分の家族のために、自分の生命を投げ出してしまうような場合」である。

たとえば子どもを守るために、子どもへ向かってくる車へ飛び込んでいく親の行為は「日常の行為の極端なケース」である。つまり、異常な行為である。言い換えれば、愛(いわば道徳的権威からの影響)が強すぎるゆえに生じたケースである。

デュルケムの表現では「不愉快な結果が眼に見えているにもかかわらず、あたかも磁石が鉄を引きつけるのにも似た必然性をもって、彼らを引きつけてやまないのである」という。

不愉快な結果とは「死」であり、親はその死自体を喜びだとは感じていない。しかし「死を予知しているのにも関わらず思いとどまることができない」、そのようなケースをデュルケムは自殺だとみなしているというわけだ。そうした磁石のような力の源泉は個人や具体的な他者ではなく「社会」にあるというわけである。

アルヴァックスは「意図」の導入によって自殺と自己犠牲タイプの死を区別できると考え、「予知」だけでは区別できないと考えた。

杉尾さんによればデュルケムが自殺の定義に「予知」を導入したのは、デュルケム固有の意味での「利他性の過剰さ」を指し示すためだという。アルヴァックスは予知だけでは自殺は発生しないとデュルケムを批判したが、デュルケムの論点は「予知しているにもかかわらず思いとどまることができない自殺」であるということである。なかなか面白い話だった。個人的に重要な教訓は間接的なものにいったん目を向けてみるという視点である。

「そして、そうする際にデュルケムが導入したのが、当人が他者を思って行為するかどうかにかかわらずその行為を利他的としうる社会性である。

本稿では、デュルケムの自殺定義をこのような彼固有の社会性と関連付ける際、自殺は正常な日常的行為の極端化である、というデュルケムの主張に注目した。そして、この場合に極端化するのは、死の意図性ではなく、このデュルケム固有の社会性を目的とする利他性であることを示した。

デュルケムが自殺定義に意図ではなく予知を使用したのは、この利他性(の過剰さ)を指し示すためであると考えられる。当人は、この利他的行為の極端化が自らの死を招くかもしれないことを「予知」している。にもかかわらず、この行為は、「あたかも磁石が鉄を引きつけるのにも似た必然性をもって、彼らを引きつけてやまないのである」(デュルケム2010:347)。デュルケムとアルヴァックスの自殺定義の違いは、デュルケムの自殺定義に組み込まれている彼固有の利他性およびその目的である社会性に由来すると言えるだろう。」

杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察,アルヴァックスとの比較を通して」,75p

参考文献リスト

今回の主な文献

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム「自殺論 (中公文庫 テ 4-2) 」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

・津崎克彦「日本における労働と自殺をめぐる社会学的研究 予備的考察」(2019)[URL]

『自殺論』の概要としてわかりやすい解説

・阪本俊生「< 寄稿論文> デュルケムの自殺論と現代日本の自殺: 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」(2011)[URL]

現代的な『自殺論』の意義の解説

・横山裕一「デュルケームの集団的意識による個人行動の拘束の理論および自殺論の解説―飲酒問題の理解のための新しい手引きとして」(2018)[URL]

宿命論的自殺関連

・薬師院仁志「自殺論の再構成」(1998)[URL]

主にベナールからのデュルケムへの批判

宿命論的自殺関連

・杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察: アルヴァックスとの比較を通して」(2014)[URL]

・杉尾浩規「自殺と集団本位主義: デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」(2013)[URL]

集団本位的自殺についての解説

・米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」(1980)[URL]

アノミー関連

・合田 正人「西田幾多郎と「模倣」の問題 タルドへの小さな言及の波紋」(2018)[URL]

タルド関連

・中倉智徳「ガブリエル・タルドの『経済心理学』における労働概念について」(2008)[URL]

タルド関連

その他

・奥村隆「ジンメルのアンビヴァレンツ」(2008)(URL)

・奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置――デュルケーム宗教社会学の動学化のために――」(1997)[URL]

・米川茂信「アノミーの規範分析: デュルケム・アノミー概念のマートン・アノミー概念における継受と展開」(1983)[URL]

・村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(2008)[URL]

・盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」(2005)[URL]

・江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(2006)[URL]

・赤坂真人「社会システム論の系譜(Ⅲ)──ヘンダーソンとパーソンズ;科学方法論をめぐって──」(1994)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。