- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説

【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説

- 2025/1/30

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

Contents

- 1 はじめに

- 2 『自殺論』における統計的手法

- 2.1 「科学手続きによる因果同定」と「データの計量的な分析」とは

- 2.2 差異法とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- 2.3 差異法の具体例

- 2.4 共変法とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- 2.5 共変法の具体例

- 2.6 デュルケムは社会学の方法として「共変法」を選んだ

- 2.7 (1)表面的には複数の原因候補がつねにありうる

- 2.8 (2)本質的には原因は一つに還元できる

- 2.9 「説明変数間の多重共線性」と「潜在変数」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

- 2.10 (3)「個人単位で確率的に生じるという考え」の意味

- 2.11 (4)「自殺率」の捉え方

- 2.12 デュルケムは自殺が社会的な原因によることを積極的には実証していない

- 2.13 自殺自体は原因論的ではなく形態論的に社会的事実だ

- 2.14 なぜデュルケムは具体的にどのような社会性が原因かの実証はそれほどしていないのか

- 2.15 デュルケムとは異なる「確率統計学」の考え方について

- 2.16 なぜデュルケムは「自殺が個人単位で確率的に生じるという考え」を退けたのか

- 2.17 共変法ではなく差異法が真の意味で因果を同定できる?

- 2.18 デュルケムの「社会の先取り」、コント的な社会学主義

- 2.19 場当たり的な統計の分析

- 2.20 ロビンソンの生態学的誤謬へ陥る危険性

- 2.21 デュルケムの態度(社会学主義)は「目的論的機能主義」と等価?

- 2.22 デュルケムの思考の変遷と、その極端性の意義

- 3 参考文献リスト

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説

【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説(今回の記事)

【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?

『自殺論』における統計的手法

「科学手続きによる因果同定」と「データの計量的な分析」とは

この項目では佐藤俊樹さんの解釈を参考にして、デュルケムにおける統計的手法の特徴と、その問題点を紹介していく。佐藤さんの『社会学の方法』におけるデュルケム解説は私がデュルケムを理解し直そうと考えたきっかけのひとつである。

読んだ時期はかなり前であり、その当時からずっと「本当はよく理解できていないのではないか」と引っかかっていた(パーソンズを学ぶあたりでやっと少し理解できてきた)。

デュルケムは社会科学の方法として、自然科学の方法を準用しようとしたという。そのままでは使えないので、独自にアレンジ、あるいは妥協する必要があると考えたわけである。

具体的な方法としては「科学手続きによる因果同定」と「データの計量的な分析」という特徴があるという。前者によって「複数の観察者が共通して理解できる形式」を確立しようとし、後者によって「複数の当事者に共通して成立する事態」を捉えようとしたと

因果同定とは、「ある原因が特定の結果を生み出していることを明確に示す」ことである。たとえば火が消えた原因は雨が降ったからである、と原因を特定する場合は因果同定である。

科学手続きによる因果同定には複数の種類があるという。今回は主に「差異法」と「共変法」を紹介する。

いう。これは前回の「客観性」の話と通じるものである。

キーワード:因果同定

「デュルケームの独自性は、むしろもう一つの、狭い意味での『科学』にある。こちらは自然科学の方法を準用することをさす。それもコントのように、物理学のモデルをメタファーとして移植するのではなく、その一部を具体的な手法として取り込んで、方法の上でも社会学を独自の科学にすることをめざした。これには二つの面がある。一つは科学的手続きによる因果同定であり、もう一つはデータの計量的な分析である。序章で述べたことをふまえていえば、まず前者によって、複数の観察者が共通して理解できる形式を確立しようとした。そして、後者によって、複数の当事者に共通して成立する自体をとらえようとしたわけだ。いうまでもなく、この二つは現代の社会学でも標準的な手法になっている。その意味で、デュルケームは科学としての社会学の創始者といっていいが、彼の『科学』は現在のものとは少しちがう。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,81p

差異法とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

差異法:「ある現象が起こっている事例と起こっていない事例において、前者だけに含まれる条件がただ一つあって、それ以外のすべてが両者に共通しているならば、その1つの条件が両事例の差の原因である。」という考え方。

ミルが提唱したといわれる5つの帰納法(ミルの方法)のひとつ。

キーワード:差異法

「第2の規範(差異法) 「ある現象が起こっている事例と起こっていない事例において、前者だけに含まれる条件がただ一つあって、それ以外のすべてが両者に共通しているならば、その1つの条件が両事例の差の原因である。」

たとえばある開放海岸に、1ヶ所地形的に遮閉されたところがあり、そこにだけある種の海岸生物が存在していたとすると、温度や水質などは周囲で一様と考えられる から、波の強さがこの種の分布決定因であるという推測が成り立つ。こうした条件の差は、この例のように自然の中に見出されることもあるが、そうでない場合は人為的 に作り出すこともできる。それが実験である。その場合一方が操作事例、もう一方が コントロールということになる。」

大垣俊一「ミル型論証と生態学」、4P

差異法の具体例

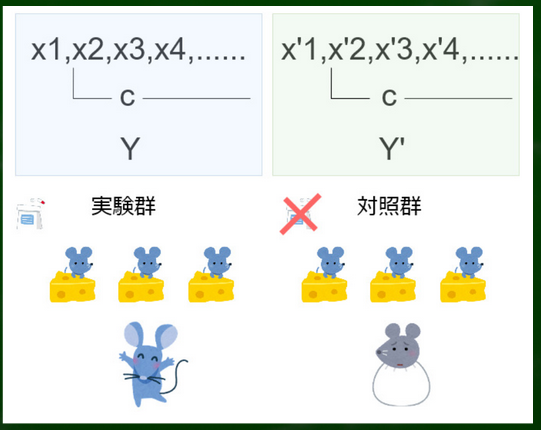

図にするとこのようなイメージとなる。

例:一方のネズミにはある薬を餌に混ぜ、もう一方のネズミにはただの餌を投与する。その他の条件は一律にする。薬を飲ませたネズミのグループのほうが長生きした場合、薬が原因だったと推定することができる。つまり、因果が特定される。

共変法とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

共変法:条件aと結果Xの間に「aが大きくまたは小さくなれば、Xも大きくまたは小さくなる」という相関関係があれば、aをXの原因または原因と関連した変数だと判定する方法。

ミルが提唱したといわれる5つの帰納法(ミルの方法)のひとつ。

キーワード:共変法

「ミルの共変法の定義は明確だ。条件aと結果Xの間に『aが大きくまたは小さくなれば、Xも大きくまたは小さくなる』という相関関係があれば、aをXの原因または原因と関連した変数だと判定する。つまり、相関すなわち共変関係があれば因果だと見なす。だから共変法と呼ばれる。現在では、社会学にかぎらず、社会科学のどの分野でも、相関は因果ではないと教えられている。どちらかが原因かは時間的な先後がつく場合にだけ決まる、とか、疑似相関かどうかを確かめよ、といったことは、実証の初歩としてどんな学生も教わる。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,82p

共変法の具体例

・共変法における「相関」は必ずしも因果とは限らないという点は重要である

例えばアイスクリームの販売量が増えると溺死事故が増えるという相関が実際に確認できたとする。しかしそこに因果関係があるといえるか。

アイスクリームの販売量と溺死事故の両方を増やすような「気温の上昇」というような潜在変数があるといえるかもしれない。

デュルケムは社会学の方法として「共変法」を選んだ

佐藤さんによればデュルケムは「社会学は差異法ではなく、共変法こそが適切な因果同定方法だ」と主張したという。ちなみにマックス・ウェーバーは「差異法」を用いているという。

デュルケムは差異法が社会科学で厳密にみたされる場合はほとんどないと考えたようだ。実際、ウェーバーもそのように考えている。その限界を踏まえたうえでどれだけ客観性を、説得力を、理解を付与できるかという点がウェーバーでは問題になったわけだ(客観可能性、準客観性の問題)。

それだけの理由なら、「なるほど、しょうがないな」と思ってしまう。しかし佐藤さんによると、差異法を退けた理由はそれだけではないという。

デュルケムは「原因と結果が根本的には一対一で対応し、表面的には複数の原因候補がつねにありうるが、それも最終的には一つの原因に還元できる」と考え、それを理由にして「自殺が個人単位で確率的に生じるという考えを退けた」という。いったいどういうことか。

「一つ以外の条件が全てひとしいという差異法の適用条件は、現実にはきわめてきびしい。デュルケーム自身が指摘しているように、社会科学でこれが厳密に満たされる場合はほとんどない。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,108P

(1)表面的には複数の原因候補がつねにありうる

自殺はよりマクロなレベルでは社会的な経済、宗教、政治や芸術が原因かもしれない。

よりミクロなレベルでは個人の失恋や失業、喧嘩や家庭内暴力が原因かもしれない。このように大きなものから小さなものまで、複数の原因候補が考えられ、またそれらが複雑に作用し合って特定の結果(自殺)をもたらしているかもしれない。

キーワード:複数の原因候補、還元

「デュルケームは、原因と結果が根本的には必ず一対一で対応すると考えていた。特定の原因は必ず特定の結果をうみだす。表面的には複数の原因候補がつねにありうるが、それも最終的には一つの原因に還元できる、と考えていた。それを理由にして、彼は自殺が個人単位で確率的に生じるという考え方を退けたわけだが、差異法を退けた理由も同じではないだろうか。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,107p

(2)本質的には原因は一つに還元できる

複数の原因候補はあくまでもその多くが「表面」であると考えていく方法である。以前確認したように、「山火事の頻度を高めるのは火の不始末や落雷といった個別の要因ではなく木が燃えやすい状態にあるといった根本的な原因」が重要になる。

その根本的な原因が「一つ」であり、表面的な原因はその「一つ」の原因に還元できるというわけである。

たとえばその「一つ」の例が「社会の統合力(凝集性)」というわけである。

たとえば表面的には「プロテスタントの人たちは自殺率が高い、カトリックの人たちは自殺率が低い」、「高い教育を受ける人達は自殺率が高い、低い教育を受ける人達は自殺率が低い」などと複数の原因候補がありうる。

しかし、デュルケムは「統合力が弱い」という、より大きな説明変数を登場させ、プロテスタントの人たちは統合力が弱い、高い教育を受ける人達は統合力が弱い、だから自殺しやすいというように「一つの原因」で説明していくわけである。

キーワード:凝集性、潜在変数

「ここでデュルケームは離れ業に出る。プロテスタント/カトリックのちがいと教育水準のちがいが識別できないのは、データの問題というより、この二つが実は同じものだからだ、としたのである。今風にいえば、この二つの背後に共通する要因(=潜在変数)を見出した。その共通要因として彼が目指したのはが、宗教社会の凝集性である。データの上では、プロテスタントはカトリックよりも自殺率が高く、また教育水準が高いほうが自殺率が高い。この二つの事実を、(a)教育水準が高ければ凝集性が低いから、(c)どちらでも自殺率が高い、という形で説明してみせた。その傍証として、イタリアの各州では、教育水準が高いほど自殺率も高いという関係があることにもふれている。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,92p

「説明変数間の多重共線性」と「潜在変数」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

現代では複数の原因候補がありうることを「説明変数間の多重共線性」といい、直接観察できないような変数を「潜在変数」というらしい。

説明変数間の多重共線性:説明変数同士が似た動きをしている状態のこと。

例:家賃を予測するモデルで「部屋の広さ」と「間取り」の2つの説明変数を使う場合、どちらの変数が家賃に影響を与えているのか不明確になる。この場合、変数をどちらか一つにしたり、または一つにまとめたりする(例えば広さあたりの部屋数というような新しい変数を用いる)。

潜在変数:一般に、直接観測できないが、他の観測データに影響を与えると考えられる変数のこと。例えば学生の目に見えない要素として、「やる気」などが考えられる。

【ポイント】デュルケムは説明変数間の多重共線性である「教育の程度の違い」と「宗教の違い」に共通するような要因を潜在変数として見つけ、「凝集性のちがい」としてひとつにまとめた。このように考えていくと確かに面白い。

キーワード:変数説明間の多重共線性

「特に重要なのは、原因となりうる変数の重なりが考慮されている点だ。原因として条件aが考えられる場合でも、aとある程度関連する別の条件bやcがあることがある。例えば、プロテスタントが多い国家にはゲルマン系の民族が多く、カトリックが多い国家にはラテン系の民族が多いように。現在の計量分析では、これは『変数説明間の多重共線性(multi colinearity)』と呼ばれる。原因となりうる変数、例えばaとbとの間に関連性があるとき、『多重共線性がある』という。多重共線性がある場合、aの効果とbの効果は区別できない。つまり、aが原因なのかbが原因なのかは識別できず、『aまたはbが原因である』としかいえない。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,89p

(3)「個人単位で確率的に生じるという考え」の意味

デュルケムは、自殺を個々の生活上の不幸な出来事(離婚、破産、失恋、貧困など)に還元することを退けた。

これらが単独で、あるいは複合して自殺の確率を上げるとは考えず、自殺は個人の内的な要因というよりも、社会全体の統合や規制(拘束)の状態に依存すると見なした。

「それに対して、デュルケームは『人をかならず自殺へ追いやるような生活上の不幸な出来事というものは存在しない』として、不幸な結婚や破産、貧困などを自殺の原因とすることを退けた。これらが単独で、あるいは複合して、自殺する確率をあげるとは認めなかった。……そこにあるのは、社会的な事象を個々のふるまいの集積だとする方法個人主義をとるか、それとも、一つの不可分の全体だとする方法的全体主義をとるか、というちがいだ。それに比べれば、検定手続きをどう使うかは、二次的な問題にすぎない。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,104p

(4)「自殺率」の捉え方

デュルケムのいう「自殺率」とは、主に社会全体の統計的な傾向としての自殺率であり、特定の個人が自殺する確率を意味するものではないだろう。

たとえばAさんは打たれ強いから仲間の支えがなくても失恋や失業では自殺する確率がかなり低い、というような文脈ではない。一人ひとりの自殺する確率を調べていって、その平均をとったわけでもない。Aさんは50%、Bさんは20%、Cさんは10%なので、その平均が26.67%というように計算するわけではない。Aさんが死んだ、Bさんは死んでいない、Cさんは死んでいないので自殺率は33%だというように計算していくことになる。

例えばある社会集団Xにおいて自殺した人はY人であるという情報から機械的に自殺率を取り出すようなイメージである。

それぞれの諸個人の性格や置かれている状況などの多くは捨象されている。社会単位でプロテスタントが多い、カトリックが多い、教育の程度が高いというマクロな要素は検討されていく(Aがプロテスタントか、Bがカトリックかなどが個別に検討されるわけではない)。これらの検討によって「統合」や「拘束」といった社会的要因を推測していく。

デュルケムは自殺が社会的な原因によることを積極的には実証していない

佐藤さんいわくデュルケムは「自殺が社会的な原因によることを積極的には実証していないが、結果としての自殺が社会的な事象であることは積極的に実証している」という。「原因での社会性」よりも「結果での社会性」が重視されているわけである。また、自殺が社会的な事象(社会的事実)であるとするならば、原因は社会的なものに求めていくのは自然であり、「個人からではなく社会的要因から自殺を説明していく方法に信憑性を与えている」わけである。

たとえば教育の高さがほんとうに自殺率を上げたのかということを積極的に、原因論的に突き詰めて実証しているわけではないという点がポイントだろう。

「ここには興味ぶかい対称性が見出される。先ほど述べたように、デュルケームは自殺が社会的な原因によることを説曲的には実証していない。その反面、結果としての自殺が社会的な事象であることは、それ自体で積極的に論証されている。原因での社会性が積極的な論証を欠く代わりに、結果での社会性が積極的に論証されている。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,109-110p「デュルケームは社会から社会を説明する形で自殺を説明したが、まず自殺を『社会』として囲いこんでから、議論を展開する。そのことが個人からではなく、『社会から』説明する作業に信憑性をあたえている。自殺が社会的なものである以上、その主要な原因は社会的な何かに求めるのが自然だからだ。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,110p

自殺自体は原因論的ではなく形態論的に社会的事実だ

「自殺自体は原因論的ではなく形態論的に社会的事実だ」という点もポイントになる。

もし仮に自殺が統合や拘束に関わりなかったとしても(原因論的)、自殺が「個人単位では必ず自殺にいたらせるような確定的な原因がないにもかかわらず集団単位の自殺率は恒常性を持つ」という形態論的な結果が反証されるわけではない。

「ところが、デュルケームが自殺を社会的事実だとするのは、自殺それ事体の特性による。個人単位では、必ず自殺に至らせるような確定的な原因がないにもかかわらず、集団単位の自殺率は恒常性をもつ。だから自殺は社会的事実だとするのだ。彼自身の言葉を借りれば、彼の自殺の分類は、『形態学的ではなく……原因論的』だが、自殺自体は原因論的にではなく、形態論的に社会的事実だとされている。逆に言えば、自殺が社会的事実なのは、その原因がわかったからではない。かりに『自殺論』で見出された凝集性の弱さや集団的同調圧力、アノミーといった原因が本当はあてはまらなくても、自殺が社会的事実であることにはかわりはない。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,109p

なぜデュルケムは具体的にどのような社会性が原因かの実証はそれほどしていないのか

後で扱うように、デュルケムは「ありうる因果関係の可能性が最初から限定されており、わかっている」から積極的に実証していく必要がないと考えたのかもしれない。

社会の統合力が極めて弱いと実証された場合、その社会では自殺率は高いとみなされる。社会の構造のあり方、力がその集団に(ほとんど機械的に)特定の結果を及ぼすというわけだ。

Aさんのように自殺する確率が(異常に)低いような個人は「社会全体の力」という枠組みの中では(社会という全体の自殺率にとって)誤差として扱われるに過ぎないと考えられる。たとえば日本人男性の平均身長が170センチほどであるとして、異常に高い2メートル越えの男性が1人か2人、あるいは1000人いたところで全体の平均にはほとんど影響がない。そういうものは捨象、あるいは相殺されるというわけである(異常に低い人もいるだろう)。

大きな視点で見れば誤差に過ぎないという理由だけではなく、そもそも個人的な理由がそれ単独で自殺に至らせることはないとデュルケムは考えているという点も重要である。そもそも性格は社会的に形成されるものであり、他者との関係において帯びる形式や態度であり、個人に孤立して内在するようなものではないだろう。社会的な影響が全く無いような脊髄反射のような要素が自殺を促すとは思えない。

たとえばBさんが異常に打たれ弱いとしても、単にそれだけで自殺に至らしめる原因にはならないということになる。あるいはその打たれ弱さもそもそも社会的な力の結果であるとも考えられる。社会/個人を明確に区別することはそもそもいかようにして可能なのだろうか。個人が完全に社会に規定されるロボットではないとしても、そのグラデーションはいかにして表現可能か。

たとえば失恋した時に周りが支えてくれるという安心感をもてるように機能するような社会的統合力が存在すれば、全体的な自殺の確率が下がりうる。大事なのは個人が失恋したかどうか、悲しいかどうかではなく、社会の統合力だということになる。

デュルケムは自殺率を、個々の行動の単なる集積としての力ではなく、個人に外在し、社会的要因によって規定される力として捉えている。

デュルケムとは異なる「確率統計学」の考え方について

そもそも「個人単位で確率的に生じる」とはいったいどういう考え方か。佐藤さんの言葉で言えば「確率統計学」の考え方である。

デュルケムとは異なり、心理的な要因や生物的な要因も自殺に大きく影響するのであり、自殺率の上下に影響すると考えられている。例えば「失業」がある人に自殺を引き起こすかどうかは、その人の社会的支援や性格、精神的健康状態、文化的背景など多くの条件によって異なるというわけだ。

つまり「一つの要因(社会的統合)」だけで説明しうるものではなく、さまざまな種類の要因が複雑に組み合わさって生じるものだと考えていく。もっとも、すべての要因とその関係を考えることは難しいので、より範囲を絞って、限定的に考えるケースが多いだろう。

外部要因(社会的要因)だけではなく、内部要因(心理的要因、遺伝的要因)なども考えていくのであり、またそれらの相互作用を視野に入れて自殺という現象を説明していく。

それゆえに社会全体の自殺率は、詳細な個人のデータを統計的に集約し、ケースバイケースによって可視化させようとするものなのだろう。これらは外部(社会的)要因を軽視すると言うより、相互作用をより重視する立場でもあるといえる。ただし問題は、両者の境界をどこに置くかということ、心理的要因をいかにして抽出するかという点にありそうだ。アンケートの取り方などの工夫も必要になってくる(質問や状況次第で回答を変容させてしまいかねないから)。

たとえば「プロテスタントが多い社会」というような大きな枠組みからではなく、実際に一人ひとりのプロテスタント信徒の詳細な情報を手に入れて、それらの総和あるいはサンプル集団から統計を作り、特定の傾向を明らかにしていく方法である(個人単位の確率モデルであり、方法論的個人主義とも呼ばれる)。

個人から集団を、集団から社会的なものを説明していくのであり、社会的なものからよりミクロなものを説明していくのではない。

佐藤さんの図でいえばこのようになる。

なぜデュルケムは「自殺が個人単位で確率的に生じるという考え」を退けたのか

佐藤さんによれば「自殺が個人単位で確率的に生じる」という考えを認めてしまうと、デュルケムの根本的な原理である「社会は個人にとって外在的で拘束的である」という主張が揺らいでしまうという。そのため、確率統計学に基づく説明には沈黙せざるを得なかったとされるわけである。

内在的な心理的要因が自殺に影響を与えると認めると、社会的要因を重視するデュルケムの理論との整合性が保てなくなるため、この考えを退けたのだろう。

確率統計学的な説明は個々の心理的要因や行動を積み上げて全体を説明するアプローチであるが、デュルケムの立場では、自殺率のような社会的事実は「個人を超えた集団全体の力」として捉えられるべきものになる。足し算的アプローチ(単純)と掛け算的アプローチ(複雑)の違いともいえるのかもしれない。

追記(2025/01/29)

「自殺が個人単位で確率的に生じる可能性」について未だに曖昧で、スッと理解できてはいない。たとえば社会とほとんど関係ない、個人的、心理的な事象が自殺の原因の主要な要因であるというレベルの話なのだろうか。それとも1%でも関与できていればいいのだろうか。

まず、社会的な力が一切関与しないレベルの個人事象、心理事象は具体的にどのようなものがあるのか。例えば破産や失恋は他者が関わる問題であり、社会が必然的に関わってくる問題である。

(1)「ある自殺を促す神経」が個人に自殺を促すといった、そのような(かなりトートロジックだが)極論における個人事象なのか。

(2)社会的な力も関与するが、個人的な要因が大きいようなレベルなのか。たとえば失恋をするかどうかと、社会の統合力が強いかどうかでは前者のほうが個人的、心理的な問題であるといえる。

おそらく、個人単位で確率的に生じるというのは(2)の意味合いにおいてだろう。しかしイメージしにくく、モヤモヤする。まずそれら(個人レベル/社会レベル)を区別する指標がよくわからない。現実的には表裏一体だが、抽象的に分離させるという作業を経るのだろうか。

以下、整理してみる。

- A:純粋な個人的要因(ほぼ社会とは無関係のケース):例えば脳腫瘍による衝動的自殺など。

- B:個人的要因が主要だが社会的要因も関与するケース:例えば失恋など。

- C:社会的要因が主要で個人的要因は二次的:経済不況により職を失った人の自殺。

- D:純粋な社会的要因(ほぼ個人の意志を超越):具体例:カルト集団での集団自殺

さて、「個人単位で確率的に生じる」というケースをAだと考えた場合はどうだろうか。そのようなケースは極論であり、あまり考える価値はないだろう。すくなくとも、社会学の分析対称ではない。

しかしBやCの場合は難しくなってくる。仮に「個人の自由意志による選択」と解釈した場合、恋愛は自由意志の度合いが高いといえる(すくなくとも現代の日本社会では)。また、失恋や失業に対してどのような態度をとるかについても、個人の自由意志がより介在していると解釈できそうだ。もし「くよくよせずに頑張って生きよう」と選択するような人間なら自殺の確率は下がるといえる。一方で、そのような人間の性格の大部分を形成しているのは社会である、というように決定論的なニュアンスを高めれば社会的要因が主要になりうる。しかしこの場合、個人的要因が一切関わらないというニュアンスではなく、1か0かどちらかで揺れ動いているのであり、個人単位で確率的に生じることは認められる。

Dの場合はほとんど自由意思のような、個人がどう思うかなどほとんど無価値であるような、社会に統制されたロボットのようなケースである。この場合、「個人単位で確率的に生じる」というケースは否定される。

デュルケムは合理的道徳のうちで正当な位置を占める第三の要素に「意思の自律性」を挙げ、それは科学によって生み出されると主張していたことを思い出す。人間は意思の自律性が重要だという視点をデュルケムはもっている。ただし、「個人が真に自由な状況のもとで行動するならば、その結果は自ずと社会の意思に従うはずである」という新カント派の立場のように、結局は「意思の自律性や自由は社会の意思と一致する」わけである。したがって、社会の意思と一致しないような、社会的要因を介在しないような個人の自由意志などというものが認められているとは思えない。デュルケムは「社会の性質に含まれている道徳より他の道徳を欲するということは、社会を否定することであり、ひいては自己を否定する」ともいう。

私の理解では、結局は個人的要因は表面的であり、社会的要因に還元される。そして社会的要因も複数あるようにみえるが、一つの大きな社会的要因(凝集性、統合力など)に還元される。したがって、自殺の原因は(還元され)一つの社会的要因のみであり、これのみが個人の自殺の確率を左右する力である。個人単位ではこうした大きな力が生まれず、その力が見えてない。集団単位ではじめて見えてくる。すなわち、「個人単位で確率的に生じる」という考え方は否定される。このようにまとめることができるのではないか。

「たしかに、図3-4のように考えれば、生態学的誤謬も検定の不在も大きな問題ではなくなるが、これは、自殺が個人単位で確率的に生じる可能性を否定して、初めて成立する。『自殺論』第三編第一章は①自殺は社会的事実であり、②社会は個人にとって外在的で拘束的だとする彼の主張を理論的に基礎づける部分だが、自殺が個人単位で確率的に生じるのであれば、少なくとも②は崩壊せざるを得えない。I・ハッキングが指摘したように、確率統計学への沈黙は、デュルケームの社会学の根幹に関わる。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,106p

共変法ではなく差異法が真の意味で因果を同定できる?

佐藤さんによると差異法は「未知の原因の可能性を考慮した方法」であり、真の意味で因果を同定できる方法であるという。

逆に言えば共変法はそうではないということである。

例えばある結果(X)がどの条件(aやbやcなど)によって引き起こされるかを調べるとする。

それぞれ単体の条件だけではなく、aとbが合わさった場合、aとcが合わさった場合などの膨大な数の組み合わせもすべて検討していく。最初からZ一つだと決めつけていては、Z以外の要素、つまり未知の要素やその組み合わせの可能性を考慮できていない。現代の統計学的アプローチではその要素の一つに個人的要因も考えられているのであり、社会的要因もより分化して、かつ状況を限定して考えられている。

佐藤さんの例では、宗教と教育水準がお互いに相関しているとすれば、凝集性のような宗教に近い要因だけではなく、教育水準に近い要因もありうるという。たとえば都市では生活の期待水準が高くなるが、現実はそれほど良くならず、その落差が自殺を生むと言った可能性があるという。

先程の記号で言えばaとbに原因候補が絞られた場合、aとbに共通する潜在変数としてaに近いZだけではなくbに近いYもありうるのではないか、というわけである。

「それでも、この条件には大きな意味がある。これによって、未知の原因もまとめて考慮できるからだ。例えば、bとeとfが組み合わさった場合にXの原因になりうるかもしれないが、その可能性も排除できる。条件が有限個でも組み合わせの数は膨大になるが、それを全て検討したことになる。つまり、差異法は未知の原因の可能性を考慮した方法になっている。だからこそ、差異法だけが真の意味で因果を同定できる。その点でミルの結論は正しい。第五章で述べるように、社会学でもウェーバーは差異法を使っている。対照的な結果をうみだした 二つの社会を比較して二つ以上の条件がちがっている場合には、それらの条件のなかでどれが本当の原因なのかは識別できないことを認めた上で、より踏み込んだ仮説を解釈として展開した。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,108p「例えば、宗教と教育水準がお互いに相関し、かつ自殺率にそれぞれ相関しているとすれば、凝集性のような宗教に近い要因だけではなく、教育水準に近い要因もありうる。例えば、都市では生活の期待水準が高くなるが、現実の生活水準はそれほど良くはならない。その落差が自殺をうむ、といった可能性もあるが、それらは考慮されない。『自殺論』のデータには大きな制約があるので、実際に原因を特定するのはむずかしいが、議論の進め方をみると、どちらが原因なのかという懐疑自体があまりない。自殺の真の原因が最初からわかっているかのようだ。だからこそ、より直接的な代理指標で検証する必要も感じないのだろう。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,107p

デュルケムの「社会の先取り」、コント的な社会学主義

佐藤さんによるとデュルケムには「どれが原因なのかという懐疑自体があまりなく『自殺論』は真の原因が最初からわかっているように進んでいく」という。ここが面白い話である。

差異法ではなく共変法を選んだのは「未知の原因の可能性を認めなかったからであり、もし外れる相関が見つかったとしても、その都度修正していけばいい、ありうる因果に還元すればいい」と考えていくわけである。そうした社会学だけが対象を十分に説明できるような先取り、コント的な意味での社会学主義がデュルケムには見えるという。

「『自殺論』における原因識別は一見、差異法に近く見える。スメルサーもそう理解しているが、私はちがうと思う。デュルケームは差異法を中途半端に使ったのではない。差異法と共変法を混同していたわけでもない。未知の原因の可能性を認めなかったので、差異法を使う必要がなかった。彼には、ありうる因果関係がわかっていた。だから、それから外れる相関(共変)が見つかればその都度その都度、ありうる因果に還元すればよいと考えた。むしろそういう意味で、『第三の変数に都合よく絶えず訴えることができるという可能性が、デュルケム理論の論理のなかに組み込まれていた』(スメルサー)」

佐藤俊樹『社会学の方法』,108p

場当たり的な統計の分析

たとえばユダヤ教徒の社会は高い教育を受けている人が多いが、自殺率が低い。このような外れた相関に対してデュルケムは「ユダヤ教徒は周囲の多数派に対抗する少数派の道具として高い学歴を求めているからだ」と説明していく。つまり「教育が高いからといって統合度が弱い」とは限らず、少数派の場合は例外的に「教育が高くても統合度が高い」というわけだ。凝集性の低さ以外にも、たとえば多数派からの圧力(これも社会的要因である)が教育を高める要因になりうるというわけだろう。

たとえばプロテスタントも少数派の地域ではより知識欲が高い傾向があるという。しかし、カトリックや他の集団ではどうなのかといった系統的な検証はされていないという。

デュルケムは複数の原因がありうることには目を配ってはいるが、場当たり的だという。

正解をあらかじめ知っているので、それに合わせる形に正当化すればいいというようなイメージだろうか。そもそも統合や拘束という概念の意味合いが広すぎて、正当化はよりしやすそう(還元しやすそう)ではある。ユダヤ人のケースでも「統合の強さが自殺率を低めている」という因果関係自体が反証されたわけではない。教育と統合の強弱が例外的に強く関連していなかったというだけになる。

「ただ、さすがにこの辺の議論の展開は少し危なっかしい。例えば、ユダヤ教の信者では、教育水準が高いにもかかわらず自殺率が低い。デュルケームはこれを、周囲の多数派に対抗する少数派の道具として、ユダヤ教信者が高い学歴を求めたためだとする。その傍証として、プロテスタントが少数派の地域では、プロテスタントの知識欲が高いことをもちだしている。つまり、凝集性以外にも教育水準を高める要因があるとして、それでユダヤ教を説明しようとしたのだが、もしこの仮説が正しければ、プロテスタントが少数派の地域と多数派の地域を比べた場合、他の条件が等しければ、少数派の地域の方でプロテスタントの教育水準がより高くなるはずだ。カトリックについても同じことがいえる。ところが、それらについては系統的に検証されていない。現代の社会学からみて、デュルケームの実証が不十分な理由の一つはここにある。複数の原因がありうることに目を配っているのだが、議論の途中でその都度その都度とりあげる。だから、全体でみると、とってつけた感がぬぐえない。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,95p

ロビンソンの生態学的誤謬へ陥る危険性

このような場当たり的な説明以外にも統計的手法の問題があると佐藤さんはいう。問題の一つが、ロビンソンの生態学的誤謬である。これが直接的にデュルケムの手法が当てはまるというより、当てはまる可能性があるという話である。

ロビンソンの生態学的誤謬:仮説の成立する水準(単位)とデータで観察する水準(単位)がずれていること。ある集団の特性や行動を、集団に属する個人にも当てはまると誤って考えてしまうこと。

例:州単位でアフリカ系であることと文字が読めないことは強く相関するという結論が出るが、アフリカ人一人ひとりのデータを集めて統計をとっていけば強く相関しないという反対の結論が出てくるようなケース。

佐藤さんの出している例では全米四八州ごとにアフリカ系の比率と非識字率を求め、州単位でアフリカ系比率と非識字率の相関を取ると、相関係数は0.773と高く出たそうだ。しかし個人単位でアフリカ系かどうかと識字できないかどうかの相関を調べていくと、相関係数は0.203と低く出たそうだ。※これはデュルケムの分析例ではなく、ロビンソンの調査例

個人単位のデータがないから生態学的誤謬なのではなく、仮説とデータの間の単位のズレの問題であるという。

例えばデュルケムはデータ分析において、プロテスタント信者一人ひとりがが自殺をしたかどうかというデータをとっていないと仮定し、「州単位でプロテスタント系であることと自殺率が高いことは強く相関する」ようなケースを考えてみる。それゆえに、「あるプロテスタントの個人Aは自殺率が高い」という結論が妥当といえるか。あるいは「その地域のプロテスタント集団は自殺率が高い」という結論が妥当といえるか。

もし個人単位で調べたら、プロテスタント信者の自殺率は低く、プロテスタントであることと自殺率が高いということは強く相関しないというような結論もありうる。自殺率の高さと相関しているのは他の宗派だったという結果が出るかもしれない。

とはいえ、特定の狭い範囲の集団や個人が実際にどのような自殺の傾向をもつかといったことにデュルケムは興味をもっていないのは今まで確認してきたとおりである。したがって、集団単位の次元を個人単位にそのまま安直に当てはめようとはしていなさそうではある。しかしより上位の集団単位の次元をより下位の集団単位の次元に当てはめようとしていたとは考えられる。その点で、ロビンソンの生態学的誤謬を犯しているケースもありうる(個人データをとっていないような統計の場合は特にその可能性がある)。

佐藤さんによると、デュルケムはドイツ語圏のいくつかの国で、プロテスタントとカトリックそれぞれの人口10万人あたりの自殺者数も提示しているという。この分析においては生態学的誤謬を犯していない。またデータもプロテスタントのほうが自殺率が高いことを示している。したがって、集団単位においての結論として妥当だということを意味していそうではある。

ただし、このデータにおいては民族の違いや生活環境の違いなど、さまざまな個人単位のデータが不足しているため、プロテスタントであることが自殺率の高さに影響したかどうかを明らかにできないという問題があるという。仮説の実証のためには、より細かいデータが必要だというわけだ。デュルケムが示すデータの多くは比率だけで、実数が記載されていないものも多々あるという。個人データをとっていないケースも多々ある。

キーワード:ロビンソンの誤謬

「一つは『ロビンソンの生態学的誤謬(ecological fallacy)』だ。これは、仮説の成立する水準(単位)とデータで観察する水準(単位)がずれていることをいう。社会科学では多くの場合、個人の水準での仮説を地域の水準で検証する形をとる。それゆえ、『個人相関と地域相関の混同』とも呼ばれる。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,96p「『自殺論』の分析も、現代の一般的な考え方からみれば、生態学的誤謬を犯している。上のステップ(1)(2)(3)ももちろんそうである。自殺するかどうかは個人単位で起きる事態だ。カトリック/プロテスタントも、文化も『民族』も、教育水準も、個人単位で定義できる。したがって、本来ならば、ステップ(1)(2)(3)は全て個人単位のデータを集めてきて、それで分析するべきなのである。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,98p

「デュルケームも個人単位の相関を全く計算していないわけではない。例えば、ドイツ語圏のいくつかの国や邦での、プロテスタントとカトリックそれぞれの人口十万人あたりの自殺者数を提示している。このデータでは、プロテスタント/カトリックに関しては個人単位で自殺する/しないが観測されているので、この二つの関連性の分析では生態学的誤謬になっていない。けれども、デュルケームのやり方では、そこで見出された『カトリック/プロテスタントのちがい』が本当に宗教によるものなのか、言い換えれば、一人ひとりの生活環境や『民族』のちがいではないのか、という識別まではできない。個人単位でみた場合には、ドイツ語圏でのプロテスタント/カトリックのちがいが生活環境のちがいや『民族』のちがいに大きく重なっている可能性があるが、一人一人の生活環境や『民族』がわからないので、重なっているかどうかを調べられないからだ。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,99p「つまり、『自殺論』では個人単位での原因の識別はされていない。集団単位でみた場合には、それぞれのちがいは識別されているが、集団単位で成立する強い関連性が個人単位で成立するとはかぎらない。生態学的誤謬とはまさにその問題なのである。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,98p

デュルケムの態度(社会学主義)は「目的論的機能主義」と等価?

個人単位での原因の識別を軽視していたり、他のありうる複数の社会的要因を軽視するのは、デュルケムの社会学主義的な態度に関連する。

社会学的に重要な要因は一つ(社会の統合力など)であり、その変数を見ていけばよいのであり、他の変数はその一つの変数に還元できると考えているわけである。仮にプロテスタントと統合の相関性を実証できなくとも、統合が自殺率に関係があるとデュルケムは先取り的に信じているのでそこまで突き詰めようとしなかったのかもしれない。佐藤さんはこうした態度を「目的論的機能主義」と関連付けて考えている。

- 「目的論的機能主義」とは、AによってBが生じている場合、BにとってAが不可欠だと考える立場である。「AはBという機能をもつ」という言明は「Aが存在するのはBのためである」と言い換えられる。

- しかし、AによってBが生じているとしても、そこから「BにとってAが不可欠だ」とは必ずしもいえない。

- なぜなら、Bを生じさせるにはA以外にも、代替可能なものがありうるからである。

- したがって、AはBの十分条件であったとしても、必要条件とは言い切れない。

たとえばパーソンズが目的論的機能主義の立場をとっており、マートンなどに批判されている。マートンの場合は機能を目的ではなく結果だと考える。

たとえば鼻が口の上にあるのは食べ物の匂いをかぐためだという目的(機能)として考えるのではなく、鼻は食べ物の匂いをかぐことができているという結果(機能)として捉えるのであり、他の結果(機能)もありうると考えていく。

デュルケムもマートンと同様に、目的論的機能主義を批判している。にもかかわらずデュルケムの立場(社会学主義)がそれと等価であるとはどういう意味か。

目的論的機能主義では、その事象にかかわるすべての因果関係(結果)を観察しなくてもいい。たとえは「料理の匂いをかぐため」という目的(目的因)さえ観察できればいいからである。空気をとりいれるためなど、他の結果、作用因は考慮しなくていい。

しかし、デュルケムは「特定の関連性だけ見れば良い」という態度をとっているので、本質的には目的論的機能主義と同様にその事象にかかわるすべての因果関係(結果)を観察しなくてもいいということになる。

佐藤さんは「社会学者は重要な因果関係の可能性をあらかじめ知っているとする彼の考え方は、特定の関連性だけわかれば全体がつかめるという『超因果性』を導入することになる」という。その点がウェーバーやジンメル、20世紀以降の他の社会学者との違いだという。デュルケムの科学観は「科学自身に対する懐疑や反省」をもたないのである。

【基礎社会学第三十五回】ロバート・K・マートンの実証的機能分析とはなにか

【基礎社会学第二十五回】マリノフスキーとラドグリフ=ブラウンの「機能主義」とはなにか

キーワード:目的論的機能主義

「『たいていの社会学者はこんなふうに考える。諸現象がなにに役立っているか、どのような役割を果たしているかがいったん明らかにされれば、それらについての説明もすでに為されたことになるのではないか、と。……これらの貢献が実際に存在することを確証し、それがどのような社会的要求を充たしているかを明らかにしたとき、その現象を理解不能なものとするのに必要ないつさいのことが言い尽くされたかのように思い込んでしまうのだ。』

この文章は目的論的機能主義、すなわち因果の分析とは違う説明様式としての機能主義とはどういうものなのか、簡潔かつ的確に解説している。第六章でくわしく述べるが、目的論的機能主義は、機能として指定された関連性だけを特定できれば十分な説明ができるとする。裏返せば、その事象に係る全ての因果関係を観察しなくてもよい。デュルケームはこうした目的論による説明を明確に退けた。目的因を退けて作用因だけを認めた、というのはそういうことだが、もう一段抽象度をあげてかんがえてみると、まさにこの特定の関連性だけ見ればよいという点で、デュルケームの社会学と目的論的機能主義は機能的に等価(functional equivalent)になる。社会学者は重要な因果関係の可能性をあらかじめ知っているとする彼の考え方は、特定の関連性だけがわかれば全体がつかめるという『超因果性』を導入することになるからだ。」佐藤俊樹『社会学の方法』,113p

「彼自身の立場からすれば、彼の方法と目的論的機能主義は全くちがう。彼は目的論という形での超因果性は認めなかった。けれども、ジンメルやウェーバー以降の、社会学を『限定された知』だとする立場からは、この二つはよく似ている。どちらも、特定の種類の因果関係だけに注目すればよいとし、簡単に書き直せるだろう。それは、彼が本当は機能主義者だからではない。ジンメルやウェーバー以降の社会学からは、彼の方法と目的論的機能主義が等価に見えるからである。そこに、十九世紀と二十世紀の大きな不連続がある。その点でいえば、デュルケームは十九世紀社会学の最後の一人であり、彼の『科学』は科学自身に対する懐疑や反省をもたない科学であった。わかりやすくいえば、デュルケームは自然科学と社会科学のちがいに自覚的だったが、自然科学と同じくらい強力な社会科学ができると考えていた。社会科学に内在する限定性がちがいをもたらすとは考えなかった。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,114p

デュルケムの思考の変遷と、その極端性の意義

とはいえ、デュルケムの考え方も『宗教生活の原初的形態』頃には変化していき、より個人レベルの観点も見えてくる。

また、佐藤さんによると「素朴な科学主義や、社会を先取りして囲い込む論法は、哲学や歴史学に対抗して社会学の有用性を主張するには効果的だった」という。デュルケムは教育機関の中に社会学を定着させ、制度的に保持する途を開いたという最大の貢献があり、そこを見る必要があるというわけだ。これを聞くと社会学者のタルコット・パーソンズも同様に、社会学の立場を強めるために極端な方向(個人の主体性を考慮しない、より自然科学的な方向)へと進んでいったとも考えることができるのかもしれない。

「制度に頼らずに、常識を手放す思考を展開し、社会を社会で説明するしかなかった。その、まさに個人的な力業によって、社会学は制度化され、その制度の上の社会学自身を懐疑することも可能になった。彼の最大の貢献はそこにある。『常識をうまく手放す』という考え方や、社会で社会を説明する、すなわち『社会が社会をつくる』というとらえ方を始めたわけではない。そうした考え方やとらえ方を高等教育機関や研究機関のなかに専門分野として定着させ、制度的に保持する途を開いた。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,116p

参考文献リスト

今回の主な文献

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム「自殺論 (中公文庫 テ 4-2) 」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

・津崎克彦「日本における労働と自殺をめぐる社会学的研究 予備的考察」(2019)[URL]

『自殺論』の概要としてわかりやすい解説

・阪本俊生「< 寄稿論文> デュルケムの自殺論と現代日本の自殺: 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」(2011)[URL]

現代的な『自殺論』の意義の解説

・横山裕一「デュルケームの集団的意識による個人行動の拘束の理論および自殺論の解説―飲酒問題の理解のための新しい手引きとして」(2018)[URL]

宿命論的自殺関連

・薬師院仁志「自殺論の再構成」(1998)[URL]

主にベナールからのデュルケムへの批判

宿命論的自殺関連

・杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察: アルヴァックスとの比較を通して」(2014)[URL]

・杉尾浩規「自殺と集団本位主義: デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」(2013)[URL]

集団本位的自殺についての解説

・米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」(1980)[URL]

アノミー関連

・合田 正人「西田幾多郎と「模倣」の問題 タルドへの小さな言及の波紋」(2018)[URL]

タルド関連

・中倉智徳「ガブリエル・タルドの『経済心理学』における労働概念について」(2008)[URL]

タルド関連

その他

・奥村隆「ジンメルのアンビヴァレンツ」(2008)(URL)

・奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置――デュルケーム宗教社会学の動学化のために――」(1997)[URL]

・米川茂信「アノミーの規範分析: デュルケム・アノミー概念のマートン・アノミー概念における継受と展開」(1983)[URL]

・村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(2008)[URL]

・盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」(2005)[URL]

・江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(2006)[URL]

・赤坂真人「社会システム論の系譜(Ⅲ)──ヘンダーソンとパーソンズ;科学方法論をめぐって──」(1994)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。