- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三九回(4)】エミール・デュルケムにおける「儀礼」を解説

【基礎社会学第三九回(4)】エミール・デュルケムにおける「儀礼」を解説

- 2025/4/24

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

Contents

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説

【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説

【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?

【基礎社会学第三九回(1)】エミール・デュルケムにおける「『宗教生活の原初的形態』の目的」を解説

【基礎社会学第三九回(2)】エミール・デュルケムにおける「宗教の定義」を解説

【基礎社会学第三九回(3)】エミール・デュルケムにおける「信念、聖と俗」とはなにか

【基礎社会学第三九回(4)】エミール・デュルケムにおける「儀礼」を解説(今回の記事)

【基礎社会学第三九回(5)】エミール・デュルケムにおける「教会」を解説

【基礎社会学第三九回(6)】【コラム】プラグマティズムに対するデュルケムの評価

【基礎社会学第三九回(7)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズム」を解説

【基礎社会学第三九回(8)】エミール・デュルケムにおける「神と社会はひとつである」を解説

【基礎社会学第三九回(9)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズムの儀礼の具体例」

【基礎社会学第三九回(10)】エミール・デュルケムにおける「集合的沸騰」とは

【基礎社会学第三九回(11)】【コラム】聖なる時間/俗なる時間

【基礎社会学第三九回(12)】【コラム】ジンメルにおける「適切な距離」

【基礎社会学第三九回(13)】エミール・デュルケムにおける「認識論」とは

【基礎社会学第三九回(14)】【コラム】「来たるべき社会とその聖」をベイトソンから考える

「儀礼」

【1】儀礼の定義

儀礼とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

儀礼(仏:rite):人の聖物に対する振舞の規定された行為の規準(行動様式)、及びその規準に基づいた行為、行事の全体のこと。デュルケムは儀礼は積極的儀礼と消極的儀礼に分類している(後述)。

宗教生活を組織し、その運用を規定する機能があるとされている。礼拝や祭式などがこれにあたる。なにやらややこしい言い方だが、まとめるとこのような定義になる(他の機能については後述)。ひとつひとつみていこう。

追記(2025/04/21):門口さんによれば、宗教上の儀礼ではない人間にかんする行事や道徳にまつわるような行事、すなわち非宗教的儀礼も(原始的な共同体)には見られるという点がポイントになるのだろう。原始的共同体における儀礼が全て宗教的であるわけではない、という点を抑えておく。たとえば葬式なども儀礼と言えるが、宗教的儀礼であるといえるかどうか難しい。現代日本において、誰かが死んでお坊さんを呼ぶ場合、必ず聖と俗の分類に基づく「信念」がはたして存在しているといえるだろうか。

キーワード:儀礼

「儀礼とは人が聖物に対する振舞の規定された行為の規準である。さらに,宗教的信念は常に一定の集合体に共通なものであり,この集合体によって宗教的信念に帰依し連帯的である儀礼が行われる。」

・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),54p

「また儀礼とは、一定の行動様式であって、礼拝や祭式が含まれる。デュルケムの注意するところによれば、理神論的宗教の内部にですら神性または霊的存在の観念から独立した儀礼が多数存在し、民俗学が対象にするような消失した宗教の残骸ともいえる信仰や行事が根強く存続し、そして聖と俗との区別のない、すなわち宗教上の儀礼ではない人間にかんする行事や道徳にまつわる行事も存在している。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へE・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012),125p

規準、規則、礼法、催し、行事、祝祭、祭儀などややこしい用語群について整理

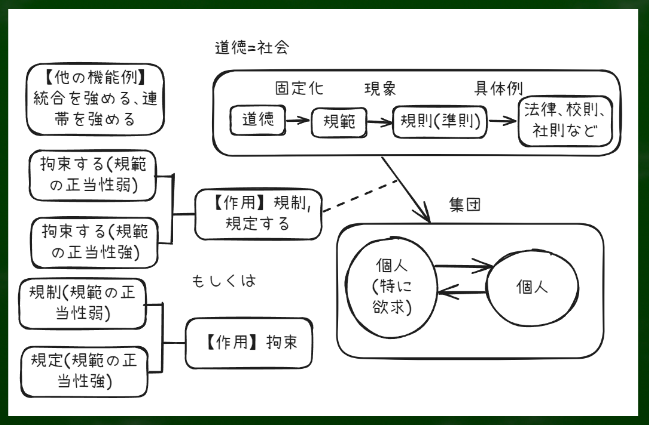

前回学んだ用語の整理の図がこちらである。

たとえば日本国語大辞典では「規準」の意味を「手本となる、従うべき規則」と定義しているため、よりポジティブな意味で義務性が強いものと解釈し、より抽象的で中立的な規則と区別することができる。とはいえ、両者は基本的に同じように考えていく。

宗教には、「何が聖なるもので何が俗なるものかといった分類規則(規準)」が存在している。たとえばたとえばキリスト教では、聖書に「自殺は良くない」と記されていたり、「隣人愛を実践すべき」と教えられていたりする。

こうしたルールに則って、日常において人々は行為し(あるいは行為せず)、あるいは非日常において人々が集まって行為をして儀式や祭りなどの「行事」を構成しているのである。

一般的に儀礼は習慣化された「礼法(行為のための規準、ルール、様式)」と、そうした「礼法に基づく行為」の2つの要素に分けて考えることができる。

つまり、規範的な側面と行為的な側面があると解釈し、整理できる。また、習慣化された礼法に基づく行為全体を表現するならば(広い意味で)「行事ないし催し( 恒例として日を定め取り行う催し)」ともいえるかもしれない。

儀礼(rite)と関連する用語として、デュルケムは「行事(pratiques)」や「儀礼的行事(pratiques rituelle)」、「礼拝(culte)」、他にも祝祭や祭儀などを使用している。小川伸彦さんによれば、デュルケムはあまり厳密な区別を行っていないらしい。

例えば礼拝(culte)は「すべてが周期的に回帰することを特質とする諸種の儀礼・祝祭・祭儀の一体系」と定義されている。周期的かを問わずに一番広い概念が「儀礼(rite)」であるとざっくりと考えていく。たとえば葬儀は儀礼ではあるが礼拝ではないと考えることができる。

例えば葬式で黒い服を着なければならないというのは礼法であり、実際に黒い服を着るというのは行為であり、その全体である葬式は行事である。

ただし、行事も聖なるものに関わる場合と、俗なるものに関わる場合に理念的には分類できる。たとえば学校の行事とクリスマスの行事ならば、大抵の場合は後者の場合が聖なるものに関わるとされる。しかし学校の行事に聖なるものがないかといえばそうでもないだろう。大事なのは聖と俗の分類はその社会の規準に沿っているということであり、絶対的な分類はない。葬式が俗なる催しであり、朝の清掃が聖なる催しとして位置づけられる宗教もありうるといえる(現実にあるかは知らない)。

前回の用語の分類については以下の記事を参照。

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

キーワード:用語の整理

「本稿で「儀礼」と呼ぶものに対して、デュルケームはいくつかの語を互換的に用いている。宗教を定義する際にはかなり一般的に「行事(pratiques)」の語を用いているがそのあとで、「(聖物の体系に)対応する信念と儀礼との総体が宗教を構成する」と述べる際には、riteの語が使われる。

また、pratiques rituelle(儀礼的行事)やculte(礼拝)といった表現がriteとほぼ同意に用いられる箇所もあり(p.141:上177頁)、ceremonie、rituelleといった語をふくめてデュルケーム自身厳密な分析上の区別を行っているかは微妙である。またriteと並んでとくに頻繁にもちいられるculteについては、「すべてが周期的に回帰することを特質とする諸種の儀礼・祝祭・祭儀の一体系rites,defetes,deceremoniesdiverses)](unsystemede(p.89:上114頁)と定義されており、これは儀礼の周期性が特に注目される際の用語である。

このような整理からすれば、一連の用語群の中ではriteが最も包括性の高い概念であるといえよう。そこで本稿では、引用部分以外では、riteを中心にすえたこれらの概念群をまとめて「儀礼」と呼ぶことにする。」

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角.二つの規範と「社会」の実在性」,33p

信念と儀礼の関係

信念と儀礼の関係は、「信念が伴っている慣行(慣習的な行動、あるいは行事)」というふうに整理することができる。デュルケムが第一定義で「義務的諸信念とこれにともなう一定の〔義務的〕諸慣行から成る」と述べていたことと重なる。

また、信念はその共同体に「共通のもの」であると考えられている点がポイントである。ある特定の人物一人だけにしか規準が共有されていない場合は、もはや宗教の構成要件をほとんどみたさないだろう。

また、信念がなければ規準は形骸化し、中身を失ってしまう。つまり、形だけの行為や行事になってしまう。心の底からある行為や行事を聖なるものであると集団で認識しているからこそ、儀礼が構成されるといえる。

あるいは形だけだと意識的には思っていたとしても、いざ行為をしたり行事に集団で集まったりすると、「聖なるものに参加しているんだ」という意識が事後的に付与されることもあると考えられる。

日本人が地方の祭りに参加する時、最初は宗教的な気持ちが湧いていないかもしれないが、しかし実際に参加するとそうした空気を内面化することがありえるかもしれない。

この集まりは普通ではない、俗ではない、力が湧いてくるという気持ちが高まっていく経験をした人もいるはずである。葬式に参加したときも同様であり、一体となって悲しみに導く「力(神聖さ)」がそこには渦巻いている。

さらに別の言い方をすれば、「儀礼は信仰の表現されたもの」であるという。つまり、儀礼は信仰から派生しているのである。

信仰がなければ儀礼は十分に機能しない。しかし、両者の関係は一方通行ではなく、儀礼もまた信仰に作用する。儀礼を行うから信仰が高まったり、あるいは儀礼の場で信仰のあり方が変わることもありえるだろう。両者は相互基底的関係にあり、固定的なものではない。

キーワード:信仰(信念)と儀礼の関係

「以上,儀礼の体系化から,儀礼は信仰の表現されたものであるより,信仰を創造し,周期的に再創造する諸々の手段の集合であることが明らかにされた。儀礼は信念から派生するが,儀礼は絶えず信念に反作用する。デュルケムは,聖なるものに向けられた行為である儀礼において,手段と結果の関係を本来的・固定的なものとして捉えずに,その象徴的・非合理的性格に注目して考察した訳である。そして儀礼が氏族や部族を統合する現実的力であることを示して,後の機能主義理論の先駆者となった。」

・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),61-62p

【2】「積極的儀礼」と「消極的儀礼」の違いとは

積極的儀礼とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

積極的儀礼:信者が宗教的信念を強化し、宗教的な力と直接的に関わるために行われる儀礼のこと。

例えば、聖所を訪れ聖物を扱う行為、トーテム動植物の増殖を促す行為、供犠(聖なる食物を捧げて食べること)などが挙げられている。

積極的儀礼の具体例としては供犠、模擬的儀礼と記念的儀礼といった儀礼が挙げられている。贖罪的儀礼もこれに含まれることがある。

模擬的儀礼とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

模擬的儀礼:トーテム動植物の動きや姿を模倣することで、それとの一体化を表現する儀礼。

例:狩猟前に特定の動物の動きを真似ることで、その動物の霊的な力を取り入れようとする行為など。日本でも地方の祭りにそうしたタイプのものがあるかもしれない。

「積極的儀礼には,他に模倣的儀礼と表象的または記念的儀礼がある。前者はトーテム動植物の様々な形態や姿態を模倣することによって,それとの一体化を表現する。後者は,氏族の神話的過去を成員の精神的現在にする為に演出された儀礼である。いずれも.儀礼を完成させてその効果を強固なものとする。結局のところ,積極的儀礼はトーテム動植物の繁栄とそれとの交霊によって,ひとたび形成された宗教的信念の中核をなす宗教力であるトーテム原理を再生産することである。」

・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),61-62p

記念的儀礼(表象的儀礼)とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

記念的儀礼(表象的儀礼):氏族の神話的な過去を、儀礼を通じて現在の成員に体験させる儀礼。

祖先の行いや神話的な出来事を再現し、集団の宗教的伝統を強化する役割を持つ。

現代で言えば、憲法記念日や終戦記念日などにおいて人々が集まったり休んだりすることも例として挙げられるだろう。

消極的儀礼とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

消極的儀礼:宗教的禁忌(タブー)を通じて、聖なるものと俗なるものの接触を避け、両者の境界を厳格に維持するための儀礼のこと。

例えば特定の聖物や聖所に触れること、見ること、話すことを禁じる行為が含まれている。これを破れば死をもたらすともトーテミズムでは言われていたらしい。トーテミズムとはなにかについては後で扱う。

消極的儀礼の場合はなにかを積極的にすることではなく、「しないこと」を主に指すのだろう。

たとえば日本では「罰当たり」と言われる行為がたくさんある。天に唾を吐いたり、墓を蹴ったり、箸を立てることもタブーである。細かいルールで言えば「鳥居の中央を歩いてはならない」といったタブーがある。鳥居や墓は聖なるものであり、俗なるものと区別しなければならないというルールが徹底されることで、その聖性が維持されるわけである。

キーワード:消極的儀礼

「儀礼は、消極的儀礼と積極的儀礼とに分けられる。前者は、聖と俗との不等な混淆と接近を避けることを機能としており、タブーの形をとる。消極的儀礼は、続いておこなわれる積極的儀礼の導入部・準備段階にすぎない。積極的儀礼こそが、諸個人と聖なるものを結びつけることを機能としている。

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,82p

準備儀礼とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

消極的儀礼は「なにかをしないこと」という「禁戒」の側面だけではなく、「積極的儀礼への接近条件(導入部・準備段階)」という側面ももっているという。いわば「準備儀礼」である。

たとえば体に油をぬったり、水で清めるという「行為」は消極的儀礼であるとされている。断食や不眠もまた一種の「行為」であるといえるかもしれない。

キーワード:準備儀礼

「消極的儀礼は、禁止によって聖俗の分離を図る禁止の儀礼と、積極的儀礼への接近を目的とする準備儀礼に分けられる。」

野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置」(1997),23p

「しかし、聖なるものからの隔離を命じる『禁戒』の体系だけが消極的儀礼なのではない。『積極的儀礼への接近条件』という側面ももっているのである。『これには、抹油、垢離・祝福、本質上積極的なあらゆる作業を用いることができる。しかし、断食や不眠の手段、隠遁と沈黙とによっても、いわば一定の禁忌を実行することにほかならない儀礼的禁戒によっても、同じ結果に至るのである。』

さまざまな禁止の体系であった消極的儀礼に対置される『積極的儀礼』は、聖なるものと俗なるものとの『双務的な積極的関係』を維持するための儀礼である。俗は聖によって活力を得るが、聖もまた俗の奉献によって成り立つのである。」

野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置」(1997),22p

贖罪的儀礼とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

贖罪(しょくざい)的儀礼:宗教的な秩序を乱した場合に、その過ちを清め、再び宗教的な状態を回復するために行われる儀礼のこと。

禁忌を破った際の清めや喪の祭儀が典型的な例とされている。ただし、喪の祭儀などはトーテミズムにおいては女性も参加していることから、当該社会において宗教的儀礼とみなされるかどうかは微妙だという。

喪の祭儀(喪の儀礼):死者を弔う儀礼であり、単なる個人的な感情表現ではなく、集団に課せられた義務として行われる。喪の儀礼を通じて集合的感情を強化し、共同体の絆を再生させる機能を果たす。

キーワード:贖罪的儀礼

「第三の贖罪的儀礼は罪滅ぼしの儀礼である。喪の祭儀がその典型である。喪は個人的情緒の自発的な表現ではなく,集団から課せられた義務である。それは集合的感情を強化する機能を果す。悦ばしい儀礼は悲しい儀礼と同じ状態をもたらす。なぜなら,集団の被った打撃や損失に対応する為に人々は集合し,共感し,互いにエネルギーを吸収し合って,集団の力が再生されるからである。一緒に泣く為に人々は常に助け合い,それ故に集団の被った打撃にもかかわらず集団は損われないのである。」

・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),61-62p

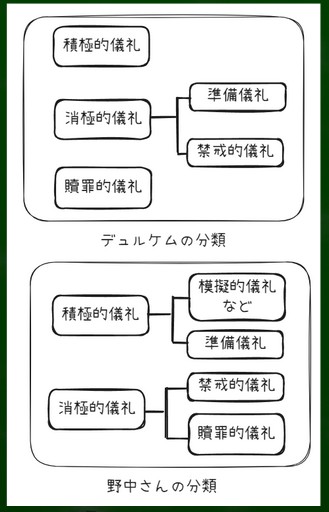

積極的儀礼と消極的儀礼の分類について

野中亮さんは消極的儀礼における「準備儀礼」に注目し、「俗からの乖離」よりも「聖への接近」の側面を強調している。たとえば断食、不眠、隠遁などが挙げられている。

消極的儀礼における「禁戒」では「聖への接近」よりも「俗からの乖離」、すなわち日常生活における禁止への服従が強調されるわけである。たとえば墓を蹴ってはいけないといったような規範に従うことである。

野中さんによれば、聖なるものへの接近を目的とした儀礼を「積極的儀礼」、聖俗の分離を目的とした儀礼を「消極的儀礼」として分類することが可能だという。準備儀礼が積極的儀礼として分類されなおされているという点がポイントだろう。

図にするとこのようなイメージとなる。門口さんの説明によれば贖罪的儀礼は「義務的・積極的行為」であるとみなされているが、「聖と俗の区別」を確認できないという。分類が曖昧なのかもしれない。

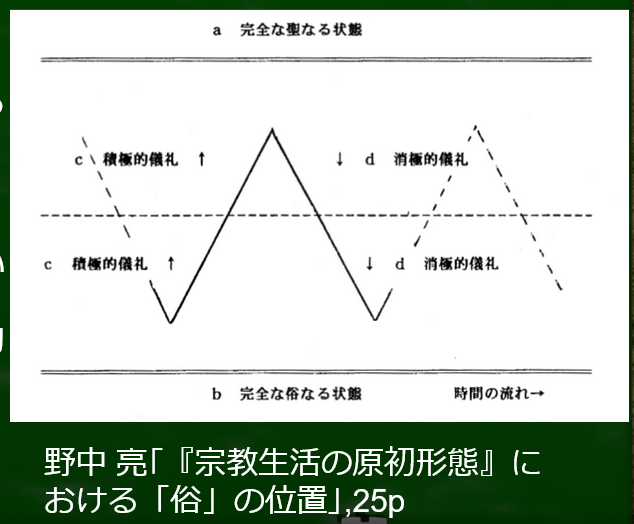

野中さんの解釈では、デュルケムにおいて「聖から俗への流れがあまり重視されていない」という。

積極的儀礼がまさに行われているときは聖なる状態が最高潮であり、終わった直後や始まる直前などでも聖なる状態は比較的高いといったグラデーションがあると野中さんはいう。

図を上に引用した。聖と俗は「循環している」という点がポイントだろう。

模擬的儀礼の場合は生じるかどうかが突発的なため、聖俗の循環という観点からは本質的な要素ではないという。カイヨワでいうと積極的儀礼は「侵犯による聖なるもの」であり、消極的儀礼は「尊敬による聖なるもの」にあたるという。

これを聞くと私はエドマンド・リーチがとりあげていた未開社会による「繰り返し現れる対立の不連続」の時間意識を思い出す。

原始的な時間は同じ方向へ直線的に未来へ向かっていくのではなく、かといって同じ輪の周りをまわり続けるのでもなく、「対極間を振動することの連続」として経験されるという。我々からみたら連続して見えても、当人たちには非連続的なものとして体験されている可能性がある。

また、過渡期はひとつの「危機」として感覚されていたと見田宗介さんはいう。時間が現在から未来へ流れてあたりまえだという感覚ではない。月曜日があれば日曜日が必ず、必然的に来るという感覚ではない。

過去はなかったものとされるのではなく、現在に蓄積され続け、いわば「潜在する現在」になるともいう。聖的なものもなんらかのかたちで俗なるものと併在、潜在するのかもしれない。デュルケムが「社会的理想を潜在するもの」と表現していたことと重なるものがある。こうした時間意識論についてはあとでコラムで深堀りする。

キーワード:積極的儀礼と消極的儀礼の分類

「しかし、まったく予想もつかない事態だというわけでもない。すべての成員にいずれ死が訪れるのは周知の事実であり、単にその時期が明確でないというだけのことである。それゆえ、その対処法が聖俗の分離の原理にしたがってあらかじめ規定されているのであって、これは他の購罪的儀礼の場合も同様である。

また、『準備儀礼』はすでに部分的な『侵犯』をともなった儀礼である。なぜなら、俗からの乖離はすでに聖の領域を侵犯しているということになるからだ。

このように聖なるものへの接近を目的とした儀礼を『積極的儀礼』、聖俗の分離を目的とした儀礼を『消極的儀礼』として分類すれば、次のように儀礼を区分しなおすことができるだろう。

積極的儀礼(聖俗の融合に焦点がある)

– 祝祭(インティチュマ、集合的沸騰状態など)

– 準備儀礼(断食、不眠、隠遁など)消極的儀礼(聖俗の分離に焦点がある)

– 購罪的儀礼(喪の儀礼など)

– 禁止への服従(日常生活)」野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置」(1997),25p

「さきに述べたように、購罪的儀礼は突発的な出来事に対処する儀礼であり、時期をあらかじめ特定することはできない。聖俗の循環という観点からは本質的な要素ではないと思われる。

われわれがこの図式で弾調したいのは、cとd、すなわち「聖化もしくは脱俗化の儀礼」と「脱聖化もしくは俗化の儀礼」が、二つの極の間を往復していることである。デュルケムの儀礼論では、聖から俗への流れがあまり重視されていないことはすでに述べておいた。これらの間隙を埋めようというのがわれわれの試みなのである。デュルケムは俗なる日常生活を「完全に変化のない沈滞した生気に乏しいもの」だと言っているが、これは祝祭と比較した場合のことなのである。祝祭直後の日常生活と、準備儀礼が開始される時の日常生活、さらにその中間状態はあきらかに異質なものであるだろう。また、日常生活においても日々の生産活動は持続されていなければならず、実際に持続されているのであり、人身が活動できないほど「生気に乏しい」わけではない。」

野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置」(1997),26p

キーワード:贖罪的儀礼の曖昧性

「さらに曖昧な機能となるのが第5章の贖罪的儀礼である。喪の儀礼が中心的に取り上げられ、具体的に長期にわたる諸行為は、義務的・積極的行為とされるのであるが、ここでは聖と俗の区別は確認できない。通常、宗教的儀礼は成人男性のみの参加であろうが、女性も積極的に参加していることにも言及されているので、宗教的儀礼とはいいにくいかもしれない。デュルケムのまとめとしては、個人的情緒の自発的な表出ではなく、集団が課した儀礼であって、集合的沸騰をもたらし、集団の道徳的統一を確認するということになる。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へE・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012),126p

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。