- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三九回(6)】【コラム】プラグマティズムに対するデュルケムの評価

【基礎社会学第三九回(6)】【コラム】プラグマティズムに対するデュルケムの評価

- 2025/4/24

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説

【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説

【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?

【基礎社会学第三九回(1)】エミール・デュルケムにおける「『宗教生活の原初的形態』の目的」を解説

【基礎社会学第三九回(2)】エミール・デュルケムにおける「宗教の定義」を解説

【基礎社会学第三九回(3)】エミール・デュルケムにおける「信念、聖と俗」とはなにか

【基礎社会学第三九回(4)】エミール・デュルケムにおける「儀礼」を解説

【基礎社会学第三九回(5)】エミール・デュルケムにおける「教会」を解説

【基礎社会学第三九回(6)】【コラム】プラグマティズムに対するデュルケムの評価(今回の記事)

【基礎社会学第三九回(7)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズム」を解説

【基礎社会学第三九回(8)】エミール・デュルケムにおける「神と社会はひとつである」を解説

【基礎社会学第三九回(9)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズムの儀礼の具体例」

【基礎社会学第三九回(10)】エミール・デュルケムにおける「集合的沸騰」とは

【基礎社会学第三九回(11)】【コラム】聖なる時間/俗なる時間

【基礎社会学第三九回(12)】【コラム】ジンメルにおける「適切な距離」

【基礎社会学第三九回(13)】エミール・デュルケムにおける「認識論」とは

【基礎社会学第三九回(14)】【コラム】「来たるべき社会とその聖」をベイトソンから考える

プラグマティズムとは

プラグマティズムとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

基礎社会学第二十六回のミードの項目でプラグマティズムの概略を以前学んだので、整理してみよう。

プラグマティズム(英:pragmatism):知識や価値の問題を「行為」に関係づけて理解する哲学の立場のこと。

プラグマティズムに共通する主な4要素は行為、実利、可謬、創造である。パースが創始し、ジェームズやデューイが広めたといわれている。「行為」や「実行」を意味するギリシャ語の「プラグマ」が語源。

(1)「行為」を重視している

知識は実際の行為過程で経験的に確認できるものとして理解されている。「知識は行為の一部である」という言葉で表現される。行為による結果を考えることができない知識は無用のものとされる。

例:「氷」を知るとは、「氷そのもの」を知っているということではなく、氷を触ったら冷たい、氷に熱をあてると溶けるといった「行為の結果により判断できるもの」だと考えられている。イデアといった客観的で超越的なもの(例えば「氷そのもの」)を行為によって知ることは難しい。

(2)「実利」を重視している

知識は「問題解決」のための行為に向かうものではない場合は抽象的で無用なもの(真理ではない)とみなされる。

例:「トウモロコシの育て方に関する知識」は食べるためなど、役に立つから有用なものとされ、かつ生産性の高い手法など、行為の結果を考えることのできるものであるとみなされる。

(3)「間違い」を重視している

人間の知識は将来的に誤りが発見され、修正される可能性があると考えられている。絶対的で客観的であり、人間や人間の行為とは無関係であるような真理、もうこれ以上はなんら探究することがない知識というものは基本的には到達できないと考えられている。

(4)「創造」を重視している

絶対的で客観的な真理というものは難しいが、問題に対して試行錯誤を繰り返し、新しく修正していくという立場。

【基礎社会学第二十四回】G・H・ミードの「主我と客我(IとMe)」とはなにか

ジェームズにおける「実用主義」とは

今回は特に、アメリカの哲学者であるジェームズのプラグマティズムが重要となる。時代的にデュルケムが念頭に置いているのはジェームズのプラグマティズムだからである。

真理に関するジェームズの主張を簡潔に抑えておく。

真理の有用性(実用主義):真理は客観的かどうか、事実かどうかではなく、「個人にとって有用であるかどうか」を基準にする考え方。有用であれば真理とみなされる。科学だけではなく、宗教、人生、道徳など多くの分野でも実用主義の立場をとった。

たとえば宗教的な信念を誰かがそれを正しいと信じることに役立つならば、その人にとってその信念は真理であるとみなされる。自分とは無関係に真理があるという立場ではない。

デュルケムのプラグマティズムへの評価と批判

デュルケムは1913年の12月に「プラグマティズムと社会学」という講義を行っている。講義草稿は失われており、学生のノートによって編纂された物が残っているだけらしい。今回は清水強志さんの翻訳と解釈を参考に、プラグマティズムについて考えていきたい。

評価点

「真理が絶対的で普遍的なものではなく、状況や個人によって異なる多様性・相対性をもつ」こと、また真理が単なる思弁的な理論ではなく「行為に結びついている」とプラグマティズムが着目していることをデュルケムは評価した。

たとえば哲学者のイマニュエル・カントは現象と物自体(真の実在)を区別し、人間の理性によっては物自体、いわば真理のようなものには到達できないことを主張した。

いわゆる「二元論」の主張である。

プラグマティストも同様に、実在(物自体)そのものを認識することができるとは考えていない。思考(認識)は実在そのものをコピーすることができるとも考えない(主客一致は不可能)。

さらに、思考によって物自体とは異なる「新たな実在」を人間は創り出す主体であると考えられている。たとえば「単なる紙」に対して人間は思考を介在させることによって、単なる紙(実在)以上の、プラスαを付け加えるのである(実在そのものが捉えられないのだから、プラスアルファかどうかも厳密にはわからないが)。そうして付け加えられたプラスα(のみ)が我々には現象するのであり、そうして現われたものはいわば「シンボル(概念、観念)」である。

追記(2025/04/21):カントについては後で詳細に扱う

「さらに,ジェイムズは「真理は諸変化の連続したプロセス」(Durkheiml955:66)ととらえており,真理が豊かで複雑であることをうまく指し示しているが,厳密には結果として真理が変化していると言えるのだろうかとデュルケームは疑問を投げかけている。プラグマティズムの中でわれわれの関心を引くものは,論証の方法ではなく,精神の多様性と思考の変化性という生き生きとした感情および真理に関する生きた性質の感覚であると彼は高く評価する一方で,それらを説明するのに失敗していると断言する。即ち「プラグマティズムは,なぜ個は存在し,またなぜ精神の多様性が存在するのかという自分を越える哲学の一般的問題の1つにぶつかること」(Durkheim1955:59)になり,その説明ができない。」

清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007),126p「プラグマティストにとって真理を柔軟にするとは,実在における絶対的・神的性格をはぎとることだったのである。真理がその本性上実在や生命の一部をなすと仮定するとき,真理は科学の対象になる。これこそプラグマティズムの企ての中心をなすものであり,そこには真理や理性を理解しようという努力,およびそれらに代わって人間的関心を取り戻そうという努力そして人間的事物を作り出そうという努力がみられるとデュルケームは理解する。」

清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007),127p「こうして,デュルケームはプラグマティズムが根拠をおいている「行為と結びついた思考は,ある意味で,実在それ自体を創造する」(Durkheim1955:65)という主要な観念に行き着く。」

清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007),124p

プラグマティストとニーチェの関連性

デュルケムによると、プラグマティストは哲学者のニーチェに似ていると自称しているという。

ニーチェとは「普遍的真理を認めない」という点が共通しているという。ニーチェは諸事物そのものを認識することができず、我々は事物(実在)を切断し、自分の思考の枠組みに当てはめることでしか認識できないという。したがって我々の認識は「錯覚のシンボル体系」を構成しているのであり、またそうした体系に基づいて現れるものを実在だと信じているのである。

我々が明確に錯覚(シンボル)と実在を見分けているというより、我々が認識できるほとんど全てが錯覚であるというイメージだろう。

しかし我々は殆どの場合、錯覚だとは思っていないのであり、実在だと信じているのである。目の前に石があるとき、石という観念を認識しているだけだとは思っておらず、我々の観念とは無関係に石が実在すると素朴に信じている。現象学者のフッサールでいえば生活世界における素朴な態度、自然的態度といえるものである。

デュルケムはプラグマティストとニーチェには重大な相違があるという。

プラグマティストは「有用であること」を真理の規準とする。つまり、有用であるからそれは相対的な真理であるとみなされる。

ニーチェは人間の認識は所詮は「偽り」のものしか見いだせないが、しかし人間が生き延びるために「真と信じなければならない」のであり、またその限りにおいてそうした偽りの認識は「有用」とみなされるという。

たしかに「有用であるから真」と「偽ではあるが有用であり、偽を真と信じざるをえない」という立場には乖離がある。

「「プラグマティズム」講義の第一回目においてデュルケームはプラグマティストが「ニーチェ」に似ていると自称していたことに対して以下のように述べている。ニーチェの思考とプラグマティズムは普遍的真理を認めないことが共通している。たしかにニーチェによれば,思弁的真理は,非人格的でも普遍的でも存在できない。

われわれは,諸事物を切断したり,多かれ少なかれ諸事物をわれわれ自身の思考に変える方法を用いてしか,諸事物を知ることができない。われわれは諸事物をわれわれのイマージュの中でつくっている。われわれはシンボル,フィクションといった錯覚のシステム全体を実在に置き換えているということになる。それでは,なぜわれわれはこのようなフィクションをつくるのか?それはフィクションがわれわれにとって生きるのに有用だからだとニーチェは答えている。それらは偽りであるが,人間が存続するために,真と信じられなければならないのである。それゆえに,二ーチェにとっては真に思われるものが有用であり,プラグマティズムとは深い溝があることを指摘している。この点に関してのみ言えばデュルームはニーチェの立場に近いといえよう。」清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007),132p

評価しない点

個人と社会の次元の区別

プラグマティストは「個人」に重きをおきすぎて、「社会的な視点」が見えていない。

プラグマティズムでは、ある個人によってある観念が有用であるとみなされれば、それは真理であるとみなされている。要するに、個人的な心理的要素(意識)が基準となるのである。個人の「恣意性(ランダム性、偶然性)」がここではポイントになってしまう。

たとえば「お守りがあることで大学に合格する」とある個人が信じていて、その結果、自信が生じて大学に合格できたとする。

「お守りがあることで大学に合格する」という観念(命題)は、すくなくともこの個人にとっては有用であり、真理である。しかし他の人からすれば単なる迷信であり、有用ではないので「偽」であるという場合もある。有用かどうかが真理の基準であり、普遍的な真理を認めないという態度はこのようなケースである。「人権は守られるべきである」という、我々日本人のほとんどが真であると信じているような命題も同じように考えることができる。独裁者からすれば「個人の人権など守るに値しない」と認識される可能性もある。

デュルケムの場合は「人権は単にある個人にとって有用だから真である」というふうには考えない。

ある観念は「社会の集合意識(集合表象)として形成され、人々に共有されることで真理となる」と考えていく。たとえば「お守りは効果がある」というのはある孤立した個人ではなく、宗教や文化を土台とするものであり、伝統的に人々によって信じられているという文脈を考えることができる。今、私が適当に考えた「空に浮かんでいる雲の数が10個だから明日はいい日だ」というような非常に個人的な観念とは違うのである。

つまり、デュルケムは「真理には社会的起源がある」と主張しているわけである。また、そのような起源をもつ真理は「規範」として働くのであり、「強制(拘束)的性格」をもつという。

たとえばサイバネティクスの分野では、拘束性が恣意性(ランダム性)を減じる要素として解釈されている。

サイコロのように確率的に考えるのではなく、ある解釈を強制するイメージになる。たとえば初めて綿菓子を見た原始人は、それをどんなものにも解釈する可能性があり、ある程度恣意的に解釈することが可能であるといえる(もちろん抽象的に、その原始社会のシンボル体系に基づいて解釈されるわけではあるが)。

しかし我々日本人の場合は「甘いもの」として具体的に解釈され、またそう解釈するようにある程度強制されると言える。「辛いもの」として解釈することは難しい。「墓を蹴ってはいけない」と規範が拘束するのも同様である。

「人権は守られるべき」という社会的起源をもつような真理は、守らない人間には法律によって処罰を行ったり、仲間はずれにするような影響を及ぼしうる。

また、単に処罰が怖いというネガティブな側面ではなく、守るべきものとして積極的に個人が内面化し、従う場合もある。いずれの場合も個人にある一定の行為を促すという強制的側面があるといえる。

キーワード:真理の強制性

「結局,デュルケームはプラグマティズムにおける「真理の多様性」および「行為の感覚」を高く評価して,さらに真理の中に個人的多様性を認めた反面で,プラグマティストたちが真理の強制的性格を見落としたことを激しく批判していた。」

清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007),135️p

キーワード:個人的経験と集合的経験の二元性

「社会学は同じ問題を提起してもプラグマティズムと同じ解決を主張しない。ここでデュルケームはプラグマティズムと心理学を重ねてみている。即ち「プラグマティズムは真理を心理学的に,つまり主観的に説明することを望んでいる。ところが,すべての人間的な事物に関して個人の本性だけで説明できることには限界がある。もっぱら個人的諸要素しか考慮に入れないということは諸結果において説明することが必要となっている豊かさを不当に軽減することを生じさせる。(中略)社会学において真理理性,道徳は人類史におけるすべての展開を含む生成の結果である」(Durkheim1955:143)と。

デュルケームによれば,プラグマティズムは理性と感情を同一のプランの上に位置づける反面で,ある意味で感情や個人的衝動から独立してわれわれに押しつけてくる何かを真理のなかに認めているという。「実在やシンボルの一致を疑うことと,シンボルによって象徴化された事物を拒絶することは別のことである。ところで真理による諸精神の上への認められた圧力は解釈する必要がある1つのシンボルである」(Durkheim1955:144)と彼は述べている。結局、プラグマティズムは個人的経験に由来する精神状態と集合的経験に由来する精神状態の問にある二元性を誤認したのであり,他方,社会学は社会的なものが常に個人的なものよりも上位にあることに注意を促しているので,真理が理性のように高い価値を有していることを推測できるのである。」

清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007),127-128p

キーワード:恣意性

「また,デュルケームは,この時間と空間における変化性の理由に関してプグマティズムは「真理とは有用なものである」という一言を与えるだけであるとして,この学説において重要なことは,事実上真理であるものではなく,誰も認めなくても真理であるべきはずのものであるとしている。そうして,「プラグマティズムは名付けたいと思うことすべてを理想的真理と呼んでいる。それゆえに,その方法は恣意的であり,客観的価値を持たない単なる言葉の定義に彼らを導いている」(Durkheim1955:150)と述べている。

実際プラグマティストにとって真理は思索的機能をもっておらず,彼らはもっぱら真理のプラティックな有用性しか見ていない。しかし,歴史を探るとき,人類において神話はプラティックな真理でもなく,また行動の道具とは異なる信仰によって生きていたとデュルケームは指摘する。」

清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007),130p

キーワード:満足

「ところで,諸民族は恣意的に真実を創造することはできない。

「もしそれらが何も実在と合致しないなら,実際観念や表象は集合的になることはできない」(Durkheim1955:176)。つまり,それらは諸個人の行動と関係を有しており,挫折,失望,苦悩という経験は,行為が不適切な表象につながっているとわれわれに警告する。そして挫折などに結びついていた表象から離れるとデュルケームは説明している。」清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007),131p

満足をもたらさないものは真理になりえない

一方、デュルケムは「満足をもたらすからといって真理になるわけではない」と批判すると同時に、「満足をもたらさないものは真理になりえない」とも述べている。

ある観念が社会的な起源を単にもてばいいのではなく、そうした観念が人々に満足をもたらす、いいかえれば「意味のあるもの」でなければならないというわけである。そして意味がある/意味がないという判断の規準はその社会のシンボル体系(価値体系)に依存するわけである。個人のみの有益/無益というシンボル体系に依存するわけではない。

ネガティブな拘束だけではなく、この拘束に従う価値がある、意味があると思わせる必要がある(正当性の問題)。

たとえば我々の多くは「人権は守られるべきものである」という観念になんらかの満足を得ているのではないだろうか。また、そうした観念は社会の維持に関してなんらかの機能をもっているのではないだろうか。すこしも満足を得ていないである観念が維持されるとは考えにくい。

デュルケムの「社会学の本質的公準は人類の制度が誤謬と欺瞞に安住できないところにある」という主張とも関連する。

雨乞いで実際に、物理的に雨がふらないとしても、なんらかの価値が、意味が、誤謬ではない正しい機能が生じていると人々に信じられている限り、雨乞いの儀式はその文化で続くのである。たとえば「雨乞いの儀式に参加することで幸福感を得る、一体感を得る」といった潜在的な満足が存在することもある。

キーワード:デュルケムの真理観

「ここで,デュルケームの真理についてまとめると以下のようにいえよう。

1)実在を表現することは有益な機能を備えており,またその表現は社会に由来する。

2)真理は社会的なものなので,それは同時に人間的なものとなり,われわれに近づいてくる。「真理における集合的なものでさえ,個人意識によってのみ存在している。つまり,真理は個人によってのみ実現する」。

3)真理は生命的なものでもある。

4)真理は強制的性格を有している。それゆえに,道徳的理想が行動のための一規範であるように,真理は思考にとっての一規範である。」清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007),135️p

キーワード:満足

「即ち「われわれを満足させるすべての観念が真の観念であるということが間違いだとしても、逆は問違いではない。つまり,何らかの満足をわれわれにもたらすことなしには,ある観念は真理ではない。(中略)実際真理がわれわれ自身の一要素になるためには,真理がわれわれの役に立ち,有益である必要がある」(Durkheim1955:176)。」

清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007),131p

キーワード:「社会学の本質的公準は人類の制度が誤謬と欺瞞に安住できないところにある」

「社会学の本質的公準は人類の制度が誤謬と欺瞞に安住できないところにある。……我々が原始諸宗教の研究を始めるのは,これらが現実に則しまた実有を表わしているとの確信による。……これらの宗教の信仰や行事は時には蕪雑にみえるので,これを一種の根強い錯誤に帰したがる。しかし,我々は象徴のもとでこれが描き出し,これに真の意味を与えている実在に達しなければならない。……偽りの宗教は存在するものでない。あらゆる宗教はそのまま真実である。すべては様式こそ異なれ人間生存の一定の条件に応じ,同じ役割を演じ同じ原因に依るものである。」

寺林脩「デュルケム宗教論の展開」(1981),43p ※孫引き

個人レベルと集団レベルの論理階型(抽象レベル)の違い

個人レベルと集団レベルの論理階型(抽象レベル)の違いとしても捉えることができるのかもしれない。

個人レベルで有用でないとしても、集団レベルでは有用でありうる。たとえばある個人にとってある法律が有用ではないと感じられても、社会の維持にとっては有用であることがある。また、ある個人にとってある法律が有用ではないと感じられていても、その個人の外部にあり、またその個人を拘束するものであり、またその個人にも共有されている(そうした観念が実在すると信じられている)ものであるといえる。例えば窃盗犯は自分が逮捕されるときは刑法を不用だと思うが、自分のものが盗まれるときは刑法を必要とし、多くの人にとって必要であるということは意識しているだろう。

たとえある個人が有用ではないと感じていても、大多数の人が有用だと感じているかぎりは、その拘束は「正当性」をもつといえる。

ある集団の次元において正当であるとみなされるならば、その集団において、その時代において、そうした法律の観念は「真」であるとみなされるということになる。われわれの社会では「人権は尊重すべきである」という観念(命題)は正当性をもっており、真であるとされている。それも科学のような客観的真理ではなく、神話的真理として、検閲なしに、ほとんど無意識的に真とされているのである(社会化によって獲得する)。

もちろん、デュルケムは真理が単なる固定した概念ではなく、生命のように動的であり、発展し続けるものであるとも考えている。これは、社会が「生命」に例えられたこととも通底している。

たとえば姦通罪が現代において撤廃されるように、何が集団によって真とみなされるかは時代や場所によって変化しうるのである。孤立的な個人がある法律が自分を満足させないという心理的要素だけではなく、社会全体の動きによって、つまり社会的次元において変革が生じることによって真だと思われた観念が変化していくのである(この変革は後に集合的沸騰で扱う)。

キーワード:生命

「デュルケムにおいては、社会的事実は連続的な層としてとらえられている。『もっとも明確な特徴をもった構造的諸事実を、いまだいかなる確固たる外型にも枠づけられるにいたらないこれら社会生命の自由な潮流へ切れ目なく連続的にむすびつけている微妙に濃淡をもった諸段階が存在していることになる。』(68頁)。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,34-36p

神話的真理と科学的真理

主観的意識や内省への軽視

たとえばデュルケムは『社会学的方法の規準』(1895)において、「社会についての科学は世俗的な考察とは異なった様式で諸事物を考察しなければならない」と述べている。

世俗的な考察とは、たとえば個人の主観的意識のことであり、「常識という誤謬に満ちている」とまで批判されている(心理的手法を用いた社会学などが念頭に置かれている)。

どんなに緻密なものであれ、「個人的な内省」という手段によっては「社会的なもの」を発見することはできないということをデュルケムは原則としている。

「もっとも普通にみられる思考様式が社会諸現象の科学的研究にとって好ましいものであるどころか、むしろその逆であるということを忘れないで欲しい」とまでデュルケムは注意している。

国家は特殊な思考様式を用いなければならない存在であり、単に社会の意見を要約し、代表するだけの存在ではないというデュルケムの政治社会学的な考えとも通底するものがある。

心理的思考ではなく、社会学的思考、客観的思考を用いる必要があり、「科学によって確かな法則(真理)を発見するべきだ」という立場の表明である。

そうして「社会をモノのように考察せよ」という規準が提示され、個人(主観的意識)に外在的であり拘束的である「社会的事実」を捉えることが社会学の役割であると主張される。

デュルケムは「方法論的集団主義」の代表格とされ、「方法論的個人主義」とは対照的な人物とされている。いわば、個人的なもの、個人の主体性や動機、意識を軽視していると批判されがちである。マクロ社会学に分類されるパーソンズやルーマンへの批判も、同じような意味合いである。森を見すぎて木を見ていないと批判されるわけである。

追記(2025/04/22):「常識」=単なる集合的意識ではない。しかし、集合的意識と全く関連がないかというとそうではない。純度の問題だろう。たとえば「統合度が低いと自殺が生じやすい」という知識は日常的常識ではないが、重要な知識であり、社会的事実であり、科学的知識である。一方で、ある国のある宗教集団において、ある神が聖なる存在であるというのは日常的常識であると言える。デュルケムは前期において、まずは日常的常識をエポケー(判断停止)して、科学的知識を志向したのだといえる。要するに演繹的思考を重視した。後期においては帰納的思考を重視し、日常的常識が、人々の集合的意識がいかにして構造を、法則を、よりマクロな枠組みを創り出すのかというプロセスを重視した。いわば、日常的常識から科学的知識を説明するような、その流れを重視したと言えるのかもしれない。

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

キーワード:常識と誤謬

「デュルケームは『社会学的方法の規準』(1895)の中で以下のように述べている。社会についての科学は世俗的な考察とは異なった様式で諸事物を考察しなければならない。なぜなら,科学は発見を目的としており,かつ発見されたすべては既知の諸々の見解を混乱させるからである。われわれは「常識による諸暗示により解決することに慣れすぎているため社会学的諸論議から常識を容易に遠ざけることができない。自分では常識から解放されたと信じているときですら,知らぬ問に常識はその判断をわれわれに押しつける」と。客観的方法によって,実在としての社会にたどりつくために,常識という諸々の暗示を排してゆかなければならないとデュルケームは主張する。というのも,主観的意識は常識という「誤謬」に満ちており,それゆえに主観を排除することが社会学者において最重要な課題となるからである。「もっとも普通にみられる思考様式が社会諸現象の科学的研究にとって好ましいものであるどころか,むしろその逆であるということを」忘れないで欲しい。それゆえに,それらの研究にあたっては,「もっとも綿密な内省によってすら発見できないということを原則として採用することである」。つまり,生活過程において人が有している諸表象は,何ら批判を受けることもなく作られている以上,科学的価値を欠如しており,それゆえに,デュルケームは,「誤謬」としての常識を有する個人の中に「社会」を求めることはできなかったのである。」

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011),142-143p

「「集合的であるがゆえに自己の権威を保っている概念」とは,たとえば常識のようなもののことである.

前期の『規準』においては,科学的知識が偏見に満ちた常識の抵抗を排することによって確立されること,それゆえ科学が自律化するために常識から切断されなければならないことが強調されていたのに対し,『原初形態』においては両者は連続したものとしてとらえられている.

しかし,科学を常識や生活世界によって基礎づけるだけでは,あの遠近法は何ら変更をこうむることなく維持されうることに留意しなければならない.その試みはあまりに隔たってしまった科学的知識と日常的知識との距離を埋め合わせようとする,いたって常識的な試みであって,非科学のなかに科学性を,そして科学のなかに非科学性を見出すような奇妙な試みではないのである.」

松浦雄介「知と信の社会理論――『宗教生活の原初形態』における――」,5p

真理や誤謬とはなにか

そもそも「真理」や「誤謬」といった概念が正直あやふやでわかりにくい。

カント的に考えると、「主観的手法にせよ客観的手法にせよ、真理にたどり着くことができない」といえる。つまり、真理ではない=偽である可能性を示唆している(実践によって到達可能という信念的要素は省略)。

デュルケムは主観的手法よりも客観的手法のほうが社会学的事実を捉えることができると考えていた。ここで意図されているのは「科学的真理」に到達できる可能性である。カントは理論理性によって到達することは不可能だと考えた。デュルケムがこれをどう考えていたかは不明だが、しかし理論理性や科学的手法をより(主観や宗教よりも)信頼していたことはたしかである。

「デュルケームにおける2つの誤謬,つまり,「誤謬=偽」と「誤謬=真実」という相反する概念,つまり誤謬ゆえに偽りであると述べるときと,視点を変えることによって誤謬は真実とも言うことができるという考え方の違いをしっかり理解しなければならない」と清水さんはいう。

ここがなかなかわかりにくい。誤謬は偽であり、真でもあるというのは矛盾なのではないかと思ってしまう。

キーワード:真偽、正誤

「概念をカントのようにア・プリオリなものと考えず,時代や地域に応じた特有の社会に由来する概念の存在を強調したデュルケームは,たとえある意味で誤謬であるとしても明確に力を有している宗教を幻想にすぎないと述べることはできなかった。しかし,デュルケームにおける2つの誤謬,つまり,「誤謬=偽」と「誤謬=真実」という相反する概念,つまり誤謬ゆえに偽りであると述べるときと,視点を変えることによって誤謬は真実とも言うことができるという考え方の違いをしっかり理解しなければならない。」

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011),144p

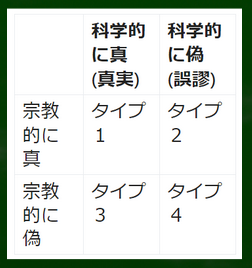

誤謬であり、かつ偽であるケース

【1】誤謬であり、かつ偽であるケース:科学的に誤った知識や論理的に誤った推論によって導かれた観念であり、かつ誰にもその社会では信じられていないケース。

たとえば「呪いの儀式で雨が降る」というのは科学的には誤謬であり、日本ではほとんどの人に信じられていないので偽である(儀式の過程で用いられる煙によって雨が降るなどというケースもあるだろうが、すくなくともそうした科学的な推論は行われていないだろう)。

誤謬であり、かつ真であるケース

【2】誤謬であり、かつ真であるケース:科学的に誤った知識ではあるが、ある社会においてそうした知識が真であると信じられており、それが社会の秩序を支え、一種独特な力をもっているケース。

たとえば「呪いの儀式で雨が降る」というのは科学的には誤りではあるが、ある社会においては宗教的に信じられており、力をもっている。それゆえに、「ある実在に一致している」と解釈することができ、真であると言える。

科学的真理と神話的真理とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

科学的真理:立証や証明によって真実としてみなされるタイプの真理のこと。物的、客観的実在に基礎づけられている。物理的な事実や、社会構造、法則など。

神話的真理:立証や証明などの検証を経ないでも、集合表象による創造的力によって真実とみなされ、客観性が付与されるタイプの真理のこと。

神話的真理は物的な実在ではなく、観念的実在(一種独特の実在)に基礎づけられている。ユング的にいえばプレローマ(物理的世界の説明)とクレアトゥーラ(観念的世界の説明)の違いであり、論理階型が違うといえる。ただし、孤立した個人の観念だけでは成り立たず、集合的な観念を必要とする。宗教的な信念や神話、伝統的な慣習なども神話的真理の具体例である。

創造的力:社会が集合的に信じることで生み出される力のこと。人々の思考や認識によって創り出された実在によって基礎づけられる真理のタイプのこと。

整理すると、このような図になる。

科学のあり方(客観性のあり方)も特定の社会の世界観に根ざしているという点が重要になり、観念的な要素があるというすこし複雑な話になるだろう。

追記(2025/04/22):「神話的観念は客観的実在の上に基礎を置かれた」という点がポイントなのだろう。「物的実在」の上ではなく、「観念的実在としての客観的実在」の上という点がポイントになる。とはいえ、客観的実在も一種の観念を土台としているという点が、トーマス・クーン関連では主題となる(いわゆる、科学者の思考も、その社会のパラダイムに拘束されるということになる)。

キーワード:科学的真理、神話的真理

「彼は,現代では一般に人々が「真理」について話す時に科学的真理のことを考えるが,科学より先に「神話的真理(les vérités mythologiques)」が存在し,人間の思考の歴史において神話的真理と科学的真理(les vérités scientifiques)という互いに対立する真理の2つのタイプが存在することを指摘する。

神話的存在の世界は実在の世界ではないが人間はそれを信じたのである。つまり,「神話的観念は客観的実在の上に基礎を置かれたので,真実としてみなされたわけではない。逆に,思考の対象にそれらの実在を付与しているのがわれわれの観念つまりわれわれの信念なのである。

だから,実在への一致を理由とするのではなく,その創造的力(pouvoir créateur)を理由として,観念は真実なのである」(Durkheiml955:173)と彼は述べる。

立証あるいは証明に従わせるという科学的真理とは反対に「神話的タイプにおいては,すべての真理は検閲(contrôle)なしに承認された諸命題の集合体である」(Durkheim1955:175)と彼は述べている。証明されていないにもかかわらず,真理とされる理由は集合表象のためである。

即ち「神話のこの客観性を創造するのは諸表象であり,またこの創造的力(pouvoir créateur)をそれらの表象に授けるものを創造するもの,それは諸表象の集合的性質である。同様に,諸表象が精神に自分の価値を認めさせるという因を作るのは,諸表象の集合的性質なのである」(Durkheim1955:175)。」

清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007),131p

「なんらかの実在と一致する」とは

真理とは「実在との一致である」

「なんらかの実在と一致する」という言い方も曖昧であり、わかりにくい。

真理とは「実在との一致である」とデュルケムはいう。デュルケムのいう「実在」は「物的実在」と「観念的実在」の2種類に区分することができる。つまり、ある認識が物的実在もしくは観念的実在のどちらか一方でも一致する限り、そこで得られたものは真理であるとみなされるわけである。また、そうした2種類の実在との一致の程度が低い、恣意的な認識や表象を経て獲得されたものは真理ではないと考えられている。

初期のデュルケムでは実在と仮象が区別されており、主観的、心理的、個人的な手法では「仮象の奥に存在する実在」を認識することはできないとみなされていた。

つまり、誤謬に陥らない方法として「客観的、社会学的な手法」が提唱されたのである。※デュルケムの用語法による「仮象」(apparence)とは、「概念によって構成されたもの」を意味し、「物自体」と区別されている。

ここでいう実在は主に「物のように客観的に捉えることができる、主観の外にあるような実在」とされている。

たとえば社会的連帯や法律、自殺といったものを「社会的事実」としてとらえ、「物的実在」と同じように客観的に捉えることが目指されたのである(もちろん同じカテゴリーにあるわけではなく、社会学独自の客観性、いわば観念的客観性とでもいうべきものをデュルケムは強調したが)。いわゆる実証主義的、合理主義的態度である。

しかし後期のデュルケムでは、「(科学的には)誤謬であってもなんらかの実在と一致するのではないか」と考えるようになる。

たとえば『宗教生活の原初的形態』でデュルケムは「全ての宗教は真理である」というような「多元的真理」の概念を提唱している。宗教の神話や教説、儀礼などの多くは科学的、客観的な観点からすれば「誤謬だらけの仮象の世界」である。しかし、そうした世界、認識においても真理があるとはいったいどういうことか。

キーワード:仮象

「ここでまず,カントが現象と仮象を明確に区別したことに留意しなければならない。デュルケームもまた両者を区別しており,彼は『宗教生活の原初形態』(1912)や「プラグマティズム」に関する講義(1913-1914)の中で,現象(phenomene)ではなく,仮象(apparence)という単語を用いている。つまり,デュルケームは主観的な表象にもとつく仮象(界)を物自体に対置させて考えていることが確認される。デュルケームは「社会的事実」をもののように考察するために,『社会分業論』(1893)では法,また『自殺論』(1897)では「自殺率」という個人から独立的かつ外在的に存在する可視的な「シンボル」を通して社会学的に(科学的・客観的に)アプローチすることを試みたのである。」

清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007),142p

「ところで,カントは『純粋理性批判』の中で仮象と(一定不変の)真理の国という対比を行っている箇所があるが,デュルケームもまた社会学によって「常識」という「誤謬」の先に,1つの「真理」=実在を把握できるという観念があったことは確かである。

即ち「科学の目的はまさしく,あたかも事物が全く客観的な悟性(un entendement purement objectif)によって見られたかのように,諸事物を心に描くことである」とデュルケームは述べている。ここでデュルケームの考えを整理すると,人々が一般に常識によってすべてを把握していると思われているものは,実は仮象にすぎないので,この常識を破るために,社会学が必要であると考えていたということであり,内省的心理学では仮象の世界観しか認識できないために,社会を知るには社会学でなければならないというのである。デュルケームは,(後述するように)真理とは実在との一致であると述べているが,社会学構築時期における彼の真理とは,まさに誤謬としての仮象の奥にある「実在=真理」を理解することにあったといえるだろう。」

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011),143-144pキーワード:一致

「しかしながら,『宗教生活の原初形態』(1912)においては若干趣を異にして,彼はすべての宗教は真理であるとする「多元的真理」の概念を追加している。

しかし,このことは彼の社会学の断絶を示しているのではない。デュルケームは,「仮象」の奥に存在する実在だけを真理とするのではなく,「仮象」を眺め生活する社会における実在をも認めるに至ったということである。それは,1895年の「啓示」が示しているように,社会における宗教の機能を改めて感じたデュルケームはその後,宗教の社会学的考察を一層重視している。そして,『原初形態』において,宗教信念は世界についての観念体系であり,それは幻覚や空想ではなく,明確に宗教力を有しており,ある実在に一致しており,それゆえに真理であると述べている。この文章は仮象界にも真理が存在することをデュルケームが認めたことを表していると考えられる。」

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011),144p

「固有の意味での錯乱(単なる幻想)」と「ある社会で客観化された錯乱」

宗教は単なる錯乱、単なる幻想とはいえない。なぜなら、宗教は「力」を有しているからである。実際に社会の秩序の維持などに「機能」し、人々を「拘束」している。

デュルケムは「固有の意味での錯乱(単なる幻想)」と「ある社会で客観化された錯乱」を区別している。たとえば、ドラッグを乱用して、目の前に巨大な虫が現われたと錯覚した場合は「固有の意味での錯乱」である。一方、「神や天国は存在する」というのも錯覚ではあるが、ある社会では客観化され、そう信じることが多くの人に正当であると共通に認識されているゆえに、「ある社会で客観化された錯乱」に分類される。

個人的錯覚(単なる幻想):個人が恣意的に、自分勝手な表象を経た感覚における錯覚を「個人的錯覚」と仮に定義する。

たとえば眼の前に明らかに鉛筆があるのにも関わらず、それをオムライスと表象することも不可能ではないが、こうした表象はすくなくとも我々日本の社会では単なる幻想とみなされるだろう(正当性をもつ表象ではない)。

社会的錯覚:ある社会における集合表象を通した感覚・認識のこと。

なんらかのシンボルを媒介する以上、実在そのものを捉えているわけではないので錯覚である点では個人的錯覚と違いがない。

個人的錯覚とは異なり、「社会の本性に即している」という点が重要になる。

つまり、社会的にそのように感覚することが妥当であると考えられているわけであり、そう考えるように個人は拘束、強制されている。

たとえば墓は神聖であるから蹴ってはいけないと日本社会では集合表象されている。デュルケムの言葉で言えば「比喩的かつ象徴的ではあるが、真実を曲げているとは言えない」というわけである。観念的ではあるが主観的ではなく、客観的な一種独特の実在なのである。

キーワード:錯覚

「さらに,『ある意味では,われわれの外界の表象もまた錯覚の織合わせにすぎない。というのは,われわれが身体で受け止める匂いや味や色彩は現実には存在しない。少なくともそれらを知覚するがままに存在しているのではないのである。(中略)集合表象は自らが関連している事物に(中略)存在していない特性を帰すのである』と述べている。」

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011),150p「(デュルケーム)『しかし,この錯乱を作るイマージュは客観化されており,自らが接合されている物質的な事物にではなく,社会の本性に則して建てられている以上,集合表象は単なる幻覚(illusions)ではなく,固有の意味での錯乱ではないといえるのである。「観念体系における表象は,比喩的かつ象徴的ではあるが真実を曲げている(infidele)とはいえない』。

一見錯乱と思われる集合表象は,固有の社会において客観化されているので,もはやその固有の社会においては錯乱とは言えないのである。それゆえに,デュルケームにしたがえば,固有の社会に所属する人々はその社会における一見錯乱と思われる集合表象をそこに所属する他の人々と同じように有していない限り,コミュニケーションをとることができないということになる。「事実,個人意識それ自体は互いに閉じ合っている。それはその内的状態が表現されてくるシーニュを手段にしてしかコミュニケーションできないのである。(中略)諸個人が一致し,また一致していると感じるのは,同じ叫びを発し,同じ言葉を発し,同じ対象について同じ所作をすることによってである」45)とデュルケームは述べる。」

「ある社会にとっては真であり、別の社会にとっては偽であるということがありうる」

「ある社会にとっては真であり、別の社会にとっては偽であるということがありうる」とデュルケムはいう。

それの真偽はその社会の「観念体系(シンボル体系)」に由来するものであり、物質的な事物体系に由来するわけではない(論理階型が違う)。そして宗教とは一種の観念体系なのであり、特に聖と俗に関する観念体系であるという点がポイントである。

神話的真理が真理であるとみなされるのは物的実在の世界と一致するからではなく、我々が対象になんらかの観念を付与しており、またそのような観念を正当であると信じているから真理とみなされるのである。

石は硬いというように、より感覚的な表象に基づくものと、神は存在するというように、社会的な表象に基づくものは一応区別することができる。フッサールの現象学では社会的な表象(錯覚)をエポケー(判断停止)して、より本質的なものを取り出すと考えることができる(超越論的還元)。

デュルケム的にいえば「宗教が感覚の知覚するままの世界を認めず、まったく異なった世界を押しつけている」ということになる。フッサールはそうしたより直接的ではない感覚を一旦判断中止して本質的なものへと「個人的な内省」によって迫っていったが、デュルケムは「科学的な手法」によって、宗教が個人に対して与える力、機能に迫っていったと考えることができる。

追記(2025/04/22):「ある社会にとっては真であり、別の社会にとっては偽であるということがありうる」とデュルケムはいうと書いたが、どこで見たのか振り返ると思い出せない。探せないだけなのか、「今日真実として認められているものが,明日には偽として扱われるかもしれない」を解釈してわたしが言い換えてしまったのかのどちらかとなる。申し訳ない。しかし内容自体はデュルケムの主張と反しないだろう。

「こうして,デュルケームはプラグマティズムの論拠を否定するが,プラグマティズムは「どのように真理の概念が構築されるべきかという問題についてわれわれを徐々に熟考するようにさせたという功績を持っていた」(Durkheim1955:171-172)と評価している。そこで彼は社会学的意味において「真理」とは何かという重要な問題に入ってゆくが,彼において重要なことは「真理の内容」ではなく,彼においては「ある観念が真理であると人々が信じる時,現実にふさわしいものとして人々が観念を見なしている」(Durkheim1955:172)ということが重要であり,さらに「今日真実として認められているものが,明日には偽として扱われるかもしれない。われわれにとって重要なこととは,ある表象が現実に適っているということを人間に信じる決心をさせた諸原因を知ること」(Durkheim1955:172)が重要なのである。」

清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007),130p

仮象の世界においても真理がある

ここで重要なのは、デュルケムが後期において、「仮象の世界においても真理がある」ということを認めたということである。ここでいう真理とは科学的真理ではなく、神話的真理である。

たとえば宗教的信念は神話的真理であるとされている。なぜならば、単に幻覚や空想ではなく、明確に宗教力を有しており、ある実在に一致しているからだという。

ある実在とは観念的、象徴的な実在であり、また「社会的実在」であるといえる。たとえば「聖なる力」はある社会に一種独特な形で、物理的ではない形で実在している。こうした社会的実在に宗教的信念は対応しているゆえに、真理であるとみなされているわけである。

宗教は社会的な起源をもち、単なる個人的・心理的要素に還元されるものではない。

キーワード:仮象の世界の真理

「しかしながら,『宗教生活の原初形態』(1912)においては若干趣を異にして,彼はすべての宗教は真理であるとする「多元的真理」の概念を追加している。

しかし,このことは彼の社会学の断絶を示しているのではない。デュルケームは,「仮象」の奥に存在する実在だけを真理とするのではなく,「仮象」を眺め生活する社会における実在をも認めるに至ったということである。それは,1895年の「啓示」が示しているように,社会における宗教の機能を改めて感じたデュルケームはその後,宗教の社会学的考察を一層重視している

。そして,『原初形態』において,宗教信念は世界についての観念体系であり,それは幻覚や空想ではなく,明確に宗教力を有しており,ある実在に一致しており,それゆえに真理であると述べている。この文章は仮象界にも真理が存在することをデュルケームが認めたことを表していると考えられる。」

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011),144p

科学的真理もまた、社会に起源を持つ

たとえば「1+1=2である」というのは空間や場所にかかわらず、普遍妥当する概念であり、科学的真理であるといえそうである。つまり、特定の社会に依存しないようにみえる。

しかし、デュルケムはこうした科学的真理もまた、社会に起源を持つと考えている。後でカテゴリー論の項目で扱うように、数や時間、空間というカテゴリーなどは社会に起源をもつものであり、社会と無関係に人間に備わっているものではないのである。カントのように先天的(アプリオリ)に人間に備わっているとデュルケムは考えていない。

デュルケムは「宗教と科学が共通の基盤の上に打ち立てられている」と述べ、その共通の基盤とは「社会」であるという。我々のほとんどの観念は観念体系に依存するものであり、観念体系は社会に依存し、起源をもっているのである。

また、歴史的には科学よりも宗教が先にあり、したがって科学的真理よりも先に神話的真理があったという。

序盤の「外/内のアプローチ」で見たように、デュルケムの手法は前期と後期ではまるで変わってくる。物的実在から観念的実在へ、科学的真理から神話的真理へと関心が変わっていったともいえる。

前期では個人の信仰や感覚といった表象は軽視されていた。後期でも孤立的な個人の表象は重視されていないが、集団的な表象はより重視されるようになる。

個人が集まってシンボル体系を維持したり、構成するといった諸個人(集団)が創り出す「内側の力」に、そしてその動態的な「行為の集積」にデュルケムの関心が移っていったのである。

人口の増加や密度の増加といった科学的真理に近い、人間を外から変化させるような力とは違う力に関心が移ったのである。人間を外から神の視点から眺めるように分析するのではなく、内から分析する視点への変化ともいえる。人間はそもそも社会システムの外に出て社会システムを眺めることなどできず、社会システムの内から社会システムを眺めるしかないのである。

追記(2025/04/22):デュルケムは「宗教と科学が共通の基盤の上に打ち立てられている」と述べとあるが、正確にはそのようにデュルケムは考えているというほうが正しい。

「ところで,デュルケーム自身,神話的真理が社会学の発展の障害物となると述べる一方で,彼の社会学において非常に重要な概念であることを否定することはできなかった。

なぜなら,神話的真理が歴史上(現代も含めて)現実社会において重要な役割を有しているからである。さらに科学的集合表象の役割を説明する上で神話的集合表象の役割を明確にすることが必要であり,そこには神話(宗教)と科学が共通基盤の上に打ち立てられているとデュルケームが考えていたことがあげられる。

宗教は決して幻覚や空想などではなく,実際に力を有しているということをデュルケームは強調する。それは宗教の起源を人々の恐れなどに帰する解釈を否定する重要な論拠となっている。そして,宗教力を有しているがために,すべての宗教は真理であり,また宗教力はシンボルを通じてのみ力を発揮することができるのである。即ち「力の観念は宗教的起源のものである。(中略)シンボルがどんなに不完全かもしれないとしても,シンボルの力を借りて考えられる宗教的諸力は実在するということをわれわれは示そうとしている」。」

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011),147p

参考文献リスト

今回の主な文献

中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」

中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」

エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」

エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」

グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」

グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化 」

真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108)」

真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108) 」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ: E・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012)[URL]

・『宗教生活の原初的形態』の全体的な要約となっている。批判的な言及が多い。

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 2: 空間が時間を超越することによる因果律の打破」(2013)[URL]

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 3: 土地と親族をめぐるアボリジニ社会の構造」(2014)[URL]

野中亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置」(1997)[URL]

酒井健「聖なるものの行方: 社会学研究会とそれ以後のバタイユ」(2013)[URL]

・教会の定義

・バタイユの話は面白い

太田健児「デュルケム後期道徳論における認識論問題:『宗教生活の原初形態』 のカテゴリー論と学説史再編問題を手がかりとして」(1999)[URL]

・主にカテゴリー(範疇)論、カントなどとの関連

ヅァイトリン,山田隆夫(翻訳),「エミール・デュルケーム (VII)-自殺-: 宗教生活の原初形態」(1990)[URLなし]

・デュルケムの主張の理解の補強に使える。ただし、マルクスとの対比が目的であるかのように全体が構成されていることに注意。

内藤莞爾「晩年のデュルケム (上)」(1983)[URL]

内藤莞爾「晩年のデュルケム (下)」(1984)[URL]

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983)[URL]

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (2)」(1984)[URL]

望月哲也「デュルケーム社会理論における宗教社会学の位置」(2000)[URL]

清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007)[URL]

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011)[URL]

寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980)[URL]

寺林脩「デュルケム宗教論の展開」(1981)[URL]

奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・ジンメルとデュルケムの比較の参考、集合的沸騰について

堀圭三「デュルケムのジンメル評価について」(1999)[URL]

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角 : 二つの規範と「社会」の実在性」[URL]

・『宗教生活の原初的形態』について極めてわかりやすく整理され、定義づけられ、一般化されているいい論文。

椎野信雄「遊びとゲーム: 遊びの貧困の所以 (特集 1 ゲームの時代)」(2011)[URL]

松浦雄介「知と信の社会理論」(2000)[URL]

加藤雄士「認識論のレビューに関する一考察: 人材開発の手法の理解に役立てるために」(2016)[URL]

中村恵子 「構成主義における学びの理論 : 心理学的構成主義と社会的構成主義を比較して」[URL]

沼上幹「われらが内なる実証主義バイアス」[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。