- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三九回(9)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズムの儀礼の具体例」

【基礎社会学第三九回(9)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズムの儀礼の具体例」

- 2025/4/24

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

Contents

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説

【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説

【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?

【基礎社会学第三九回(1)】エミール・デュルケムにおける「『宗教生活の原初的形態』の目的」を解説

【基礎社会学第三九回(2)】エミール・デュルケムにおける「宗教の定義」を解説

【基礎社会学第三九回(3)】エミール・デュルケムにおける「信念、聖と俗」とはなにか

【基礎社会学第三九回(4)】エミール・デュルケムにおける「儀礼」を解説

【基礎社会学第三九回(5)】エミール・デュルケムにおける「教会」を解説

【基礎社会学第三九回(6)】【コラム】プラグマティズムに対するデュルケムの評価

【基礎社会学第三九回(7)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズム」を解説

【基礎社会学第三九回(8)】エミール・デュルケムにおける「神と社会はひとつである」を解説

【基礎社会学第三九回(9)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズムの儀礼の具体例」(今回の記事)

【基礎社会学第三九回(10)】エミール・デュルケムにおける「集合的沸騰」とは

【基礎社会学第三九回(11)】【コラム】聖なる時間/俗なる時間

【基礎社会学第三九回(12)】【コラム】ジンメルにおける「適切な距離」

【基礎社会学第三九回(13)】エミール・デュルケムにおける「認識論」とは

【基礎社会学第三九回(14)】【コラム】「来たるべき社会とその聖」をベイトソンから考える

【1】アランダ族のインティチュマの供犠的儀礼

供犠的儀礼とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

供犠的儀礼:神聖なものに対して供え物を捧げる宗教的儀礼のこと。一般に、供犠(くぎ)とは供物やいけにえを神霊に供えることを意味する。ロバートソン・スミスは供犠の行動が信者集団の協同性や連帯に対して効用をもつと主張した。

インティチュマとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

インティチュマ(Intichiuma):豊穣の儀礼のこと。トーテミズムに基づいており、目的はトーテムに関連する動植物の繁栄にあり、トーテム動植物を食べたり、トーテム動植物に関連する場所に働きかけたりする。積極的儀礼の一種である。

オーストラリアの先住民であるアランダ族などが行っているという。例えばトーテム種のイモムシを増やすために、その精霊が宿る石を叩いたり、卵を産ませるために唄を歌ったり、またその岩の上に血液をかけて功徳を活発にしたりしているという。

インティチュマは「奉献」と「食べ物を通した交わり(コンミニオン)」という2つの要素からなっているという。

奉献とは一般に、供物を聖なる存在に捧げることを意味する。インティチュマの場合はトーテム動植物に関連する場所を訪れてなにかをしたりすることをさす。たとえば石や岩を叩いたりするらしい。その後で、普段は食べてはいけないとされているトーテム動植物を成員で食べるという。

キーワード:インティチュマ

「インティチュマは、長い乾季のあと、雨季が近づく直前におこなわれる。この儀礼は二段階からなるが、第1段階の儀礼が目的としてるのは、氏族のトーテムに役立つ動植物の繁殖を確実にすることである。各氏族の祖先が通った痕跡とされる石や岩は、動植物の生命の貯蔵庫だとみなされている。まずはこの聖所を訪ねて、この聖なる石をたたく。すると、聖なる塵が飛ぶ。これによって、動植物の豊かな増殖が保証されたと信じられる。この塵は、生命の萌芽なのである。このあと行われるのは、各氏族のトーテム動植物を食べるという儀礼である。これによって、トーテムの人々は、自らのうちのトーテム原理を、周期的に活気づけるのである。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,83p「デュルケムは、こうした二段階からなるインティチュマ儀礼を、奉献――なぜなら、『人がインティチュマを行うことをやめたら、聖なる存在は地面から消失するであろう。したがって、ある意味では、聖なる存在が生存を維持しているのは、人による。……神々を自足させるのは人である。』(『宗教生活の原初的形態』,193-194p)――と食物上のコンミュニオンとから成り立っている供犠だと位置づけている。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,83p「具体的には、供犠的儀礼としてアランダArunta族のインティチユマIntichiuma(豊穣)の儀礼が取り上げられており、トーテム種の増殖、トーテム種の儀礼的消費と共食などが議論されている。トーテム種のイモムシwitchettyを増やすために、その精霊が宿る岩の上の埃をはたいて種を飛ばしたり、卵を産ませるために唄を歌ったり、またその岩の上に血液をかけて功徳を活発にしたりと、観察者の視点からの解説が紹介されている。ただデュルケムにとっては、どうしても因果関係が理解できず、これは個人表象ではありえないという判断を下している。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へE・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012),125p

「聖なる存在が生存を維持しているのは、人による。神々を持続させるのは人である」

デュルケムは「聖なる存在が生存を維持しているのは、人による。神々を持続させるのは人である」という。

つまり、人間が奉献、奉仕することによって神が存在するのである。もし人間が奉献をやめたら神は消滅するとすらデュルケムはいう。「神と人間の関係」は大きく見れば「聖なる存在と俗なる存在」の関係であり、応用させれば「社会と個人の関係」でもある。社会は個人が奉仕することによって存在し、個人は社会が拘束することによって活力が増すのである。つまり、両者は循環的で相互的な関係にあるといえる。

キーワード:神

「デュルケムは、こうした二段階からなるインティチュマ儀礼を、奉献――なぜなら、『人がインティチュマを行うことをやめたら、聖なる存在は地面から消失するであろう。したがって、ある意味では、聖なる存在が生存を維持しているのは、人による。……神々を持続させるのは人である。』(『宗教生活の原初的形態』,193-194p)――と食物上のコンミュニオンとから成り立っている供犠だと位置づけている。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,83p

儀礼の目的、存在理由、機能について

供犠的儀礼の目的は豊穣にある。つまり、動植物や穀物が実り豊かになるという「物理的・物質主義的な目的」に見える。

しかし、現代の我々(観察者)からすると、どうして石を叩いたり動物を食べたりすることが、それらの豊穣へと繋がるのかという「因果関係」を理解することはできない。また、個々人の感覚的存在が、彼らの個人的な意識がそうした因果関係を単に見出しているとも理解することができない。であるとすれば、この儀礼には他に存在理由があるはずである。

デュルケムは「礼拝の真の存在理由は、一見もっとも物質主義的なもののそれでさえ、礼拝が命じている所作にではなくて、これらの所作が促す内的道徳的な更新に求められなければならない」という。

つまり、物質的な機能ではなく、「道徳的な機能」こそがインティチュマの本質であるということになる。もちろん成員が意図しているかといった動機の次元、目的の次元ではなく、あくまでも結果の次元(因果関係)であることには注意する必要があるだろう。なぜならデュルケムは目的論的機能主義の考えを否定しているからである。

デュルケムは「人々は、会合しただけで、互いに力付けられる。……共同の信仰は、再建される集合体の中で、当然にも、再び活気づく。……人々は神々が自らの奥底に再生しているのを感じるからである。……人はより強くなったと感じるから、より信仰を堅くする。しかも、実際に人はより強くなったのである」と述べている。

要するに、供犠的儀礼は個々人を社会と結びつけ、人々を連帯させる機能があるわけである。これは分業が人々を連帯させる機能があるのと等価的な機能といえる。

「社会的連帯を強化する」とは言い換えれば「社会の再創造」ともいえる。デュルケムは儀礼の機能を「社会の周期的再創造」に求めているのである。儀礼は一定の間隔を伴って定期的に行われることから「周期的」と表現できる。

キーワード:道徳的機能、物質主義

「デュルケムは、この儀礼について、次のように述べている。『人々は、会合しただけで、互いに力付けられる。……共同の信仰は、再建される集合体の中で、当然にも、再び活気づく。……人々は神々が自らの奥底に再生しているのを感じるからである。……人はより強くなったと感じるから、より信仰を堅くする。しかも、実際に人はより強くなったのである』(201-202p)と。彼によれば、『礼拝の真の存在理由は、一見もっとも物質主義的なもののそれでさえ、礼拝が命じている所作にではなくて、これらの所作が促す内的道徳的な更新に求められなければならない』(203p)。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,84p

「インティチュマ儀礼がいかに物理的・物質主義的な効果を目的としたものにみえようとも、その機能は、なによりも、社会の周期的再創造にほかならない。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,85p

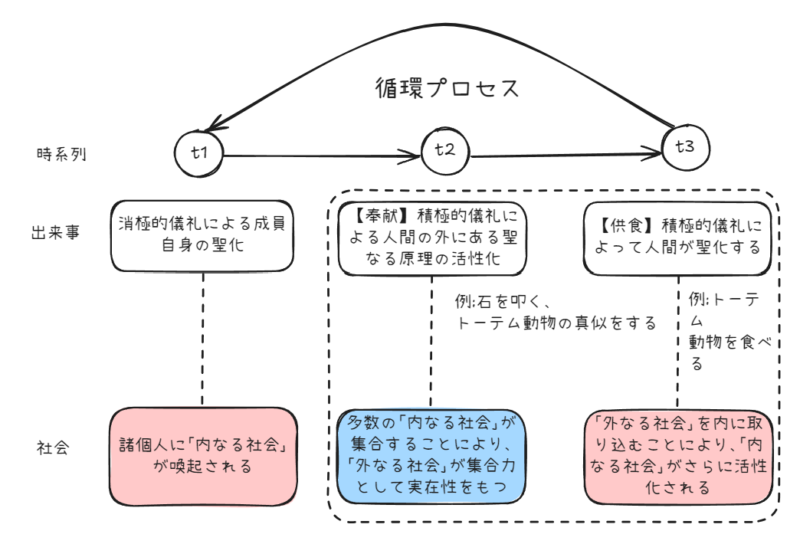

社会の再創造プロセスについて

しかし社会が再創造されるとはいったいどういうことなのか。

儀礼のない時期と、儀礼のある時期に分けるとする。儀礼のない時期にも社会は存在する。しかし、そうした時期における社会を個々人が強く意識することは少なく、個々人に内在する社会的部分もあまり活性化されていないと仮定することができる。

儀礼があることによって、生き生きとしていない個人の内部にある社会的部分が活性化し、諸個人は社会の実在性を強く意識するようになる。また、自分の外部にある、自分だけには還元されないような一種独特に実在している社会を感じるのである。自分は社会に所属していると意識する重要な機会であるというわけだ。

極めて卑近に例えるなら干からびたカエルにとっての水が儀礼なのだと言える。水のおかげで干からびたカエルは生き生きとし、再生するのである。デュルケムは「個人の魂も、自分が生命を克ちえた源泉そのものに再び浸って更生する」と表現している。

社会1

時系列的には、まず社会が存在する。この一番最初の、始原的な社会がいかにして生成されたのかについては詳しく述べられていない。おそらくは実証が難しい思弁的な領域なのだろう。

しかし、最初の社会はなんらかのメカニズムによって人間が集まって「創造」されたものである。この社会を、社会(1)とする。

社会2

社会(1)を維持したり、活性化するメカニズムがなければ、いずれ社会(1)は枯渇してしまう可能性がある。

人間が自分の個人的な部分を優先し、利己的に振る舞い、祖先や他者を軽視し、収奪や欺きを繰り返して社会が瓦解してしまう可能性がある。「ひとたび会合が解散して各人が再び個々の生活(世俗的生活)に帰ると、それは本来のエネルギーを次第に失う」とデュルケムはいう。

そのメカニズムのひとつが「儀礼」であるといえる。儀礼は積極的なものと消極的なものがあり、また不定期の喪の儀礼などもあり、より複雑な循環を形成しているが、ここでは単純化して考えていく。

儀礼は社会を周期的に再創造する機能をもつ。こうして再創造された社会を社会(2)とする。

社会n、社会X1

やがて社会(2)も活力を失ってくる。周期的に行われる儀礼によって再創造され、社会(3)となる。この繰り返しである。

特別な出来事、たとえばフランス革命などによって前の社会とはまるで異なる、社会(X1)が生じることもあるだろう。しかしいずれの場合も、後で扱うように、人々が集まって熱狂しているときに社会の維持、修復、改革は行われるのである。

『意識の前景にあるのは社会である。行為を支配し、指導しているのは、社会である。これは、そのときは、社会が、世俗的なときより、さらに溌剌とし、さらに活動的、したがって、またより実在的であるということになる。このように、人が、この瞬間に、自分たちの外部に、再生する何物かが、再び活気づく力が、目覚める生命があると感じるとき、自分を欺いているのではない。この更新は何ら空想的ではなく、しかも、個人自らがその恩恵に浴しているのである。なぜなら、各人が自分の中におびている社会的な存在の一部分は、必然的に、この集合的革新に参与するからである。

個人の魂も、自分が生命を克ちえた源泉そのものに再び浸って更生する。』(306-307p)、と。インティチュマ儀礼がいかに物理的・物質主義的な効果を目的としたものにみえようとも、その機能は、なによりも、社会の周期的再創造にほかならない。」中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,85p

【2】アランダ族の模擬的儀礼

模擬的儀礼とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

模擬的儀礼(擬態的儀礼,仏:rite mimétique):トーテム動植物の模倣を集団で行う儀礼のこと。積極的儀礼の一種である。

オーストラリアの先住民であるアランダ族などが行っているという。例えば芋虫を模倣した身体装飾を行い、芋虫の動作を真似したり、カンガルーのように飛んだり、カエルの鳴き声を真似たりする。

デュルケムは模擬的儀礼(擬態的儀礼)を根源的で本質的な儀礼と考えており、「礼拝の最初の形態としての現われ」であり、「他の儀礼はこの儀礼の諸様態にすぎない」とデュルケムは述べている。

供犠的儀礼と同じように、模擬的儀礼はトーテム動植物の豊穣を目的としている儀礼である。ただし、共感的呪術などと解釈することは誤りであるという。

追記(2025/04/22):なぜ模擬的儀礼が本質的な儀礼なのかについて、触れることができていなかった。松浦さんの解釈によれば、トーテミズムとはそもそも「ある集団が自分たちを同じ種の動物だと見なす信仰をつうじた自己確認の様式」を意味するらしい。たとえば自分たち人間はカンガルーと同じであると彼は信じているわけである。この類似であること、同じであるということを最も直接的に「行為」に関連付けるものが「模倣」である、その意味で本質的であると言える。もちろん供犠において動植物を食べて「同化」することもその一種であるが、より間接的な位置づけなのかもしれない。たとえばある岩がトーテムの場合、食べることは難しいだろう。

キーワード:模擬的儀礼

「模擬的儀礼とは、トーテム種の豊饒を確実にするための儀礼の一つである。そこでは「人が繁殖を願っている動物を、そのさまざまの態度、または、さまざまな形相のもとで、模倣することを目的とする運動や号泣」(p.501:下210頁)がおこなわれる。」「ここでは,ただ一つの儀礼形態にのみ議論を限定することにする.その儀礼とは擬態的儀礼rite mimetique(あるいは模倣的儀礼rite imitatif)である.これに限定する理由は,それが儀礼のもっとも根源的な形態とされるからである.なぜ擬態的儀礼はもっとも根源的なのか.そもそもトーテミズムとは,ある集団が自分たちを同じ種の動物だと見なす信仰をつうじた自己確認の様式であった.そしてこの信仰は,その動物を模倣する儀礼(すなわち擬態的儀礼)によって周期的に創造され,再創造される.それゆえ擬態的儀礼は「礼拝の最初の形態として現われ」(Durkheim1912:553-4=1941下:272),その他の儀礼は「おそらく,この本質的な儀礼の諸態様にすぎない」(Durkheim1912:554=1941下:273).そこで以下,この擬態的儀礼に焦点をしぼることにする.擬態的儀礼とは,トーテム動物をさまざまな態度やかたちで模倣することを目的としたさまざまな運動である。たとえば人々は,トーテムの性質に応じて「カンガルーのように飛び,あるいは,これらの動物が食べながらする運動,羽ありの飛翔・こうもりがあげる特色ある叫音・野生七面鳥の叫声・鷲のそれ・蛇の鋭い音・蛙の鳴声などをまねる.植物がトーテムのときには,これを摘む所作をし,あるいは,食べる所作などをするのである」(Durkheim1912:504=1941下:213).」

松浦雄介「知と信の社会理論――『宗教生活の原初形態』における――」,13p

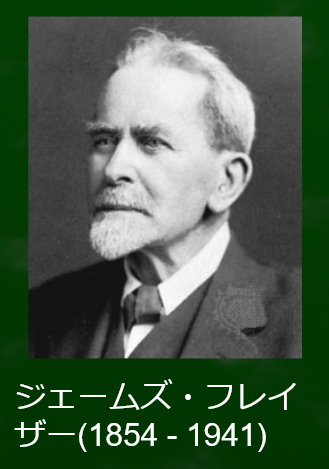

フレーザーと「類似の原理」との関連

デュルケムは人類学者のフレーザーの呪術論における「類感的呪術」をとりいれ、これを「類似の原理」と表現し、模擬的儀礼はこの類似の原理に基づいた儀礼であると述べている。

類似の原理:似たものは似たものを生じるという原理のこと。ある存在や状態を描写することが、別の類似した存在や状態を現出させることになるという法則のこと。例えば芋虫の真似をすれば芋虫が繁殖する。

松浦雄介さんによると「模擬的儀礼は類感的呪術と同じ類似の原理を共有しているが、だからといっておなじものであるわけではない」という。

呪術には「必ずモデルがある」という。例えば敵を倒すために敵の人形を作って針を刺すとする。このとき、人形は敵の「モデル」となっているのであり、敵という「実体」が存在する。

一方で、模擬的儀礼の場合は根源的な実在(物)が不在であり、物ではなく「イメージ」だけが与えられているという。

「(実体である)敵」のイメージである「人形」という類似に対して、「(実体ではない)未来におけるトーテム種の新世代」のイメージである「トーテム種の模倣」という類似という関係になる。模擬的儀礼は表面的には豊穣を祈るものであり、たとえば未来においてカンガルーや芋虫がより繁殖してほしいと願うものである(時間意識があるかどうかは別にして)。「実物の模倣」というより「イメージの模倣」であるという点が重要になる。

松浦さんによると、模擬的儀礼の特徴は類似ではなく、「生産と創造」にあるという。単なるイメージの反復から創造がなされるからである。その意味で時間意識というより空間意識、空間の再創造といったほうがいいのかもしれない。

キーワード:類似の原理、フレーザー

「これら以外にも豊富に存在する擬態的儀礼は,すべてある一つの原理に基づいている.

その原理とは「似たものは似たものを生じる」,すなわちある存在や状態を描写することが,この存在や状態を現出させることになる,という「類似」の原理である.この原理は,フレーザーの呪術論に由来するものである.フレーザーは共感的呪術を「類感的呪術」homeopathic magicと「伝染的呪術」contagious magicとの2種類にわけ,前者の原理として「類似」を,後者の原理として「接近」(ある対象物に達するものは,この対象物と近接関係にあるすべてのものにも達するという原理)を設定した.デュルケムはこの類似の原理を応用し,擬態的儀礼の原理として再設定したのである.しかし,擬態的儀礼は類感的呪術と同じ類似の原理を共有しているが,だからといって両者は同じものであるわけではない.なぜなら類感的呪術において類似するイメージは類似されるモデルを持っている.

それゆえ「類似」はたんに既成の効能を一定の方向に向けるだけであり,その点で「接近」と変わりはない.」

松浦雄介「知と信の社会理論――『宗教生活の原初形態』における――」,13p

「しかし擬態的儀礼においては,「類似」はそれ自体能動的である.そこではイメージだけが与えられており,モデルは存在しない.「なぜなら,トーテム種の新世代は,まだ期待,しかも不確かな期待にすぎないからである.したがって,誤っているもいないもない.

〔イメージとモデルとの〕同一視ということがそもそも問題になりえないのである.そこには固有の創造がある」(Durkheim1912:510=1941下:220-1).擬態的儀礼の特徴は,「類似」にあるのではなく,「生産と創造」にある.

こうして擬態的儀礼という最初の儀礼形態において見出されたのは,むしろ根源的な実在(物)の不在であった.そこでは,何かの実体をモデルとしてではなく,ただ単に,イメージの模倣が反復される.

それゆえ一見,儀礼だけが空転しているようにも見える.しかし,このイメージの模倣から創造がなされるのであってみれば,この空転からすべてが始まるのである.」

松浦雄介「知と信の社会理論――『宗教生活の原初形態』における――」,14p

儀礼によって何が実際には創造されるのか

では、儀礼によって何が実際には創造されるのか。繁殖などの物理的なものではないだろう。デュルケムは「集団が集合しているという事実に依存しているのであって、集団が集合している特別な理由に依存しているのではない」と述べている。

彼らの直接的な「動機」として豊穣や集団の強化、宗教の創造・再創造があるわけではないということが重要になる。結果として集団が強化されたり、宗教が維持されているだけなのだろう。

松浦さんの説明で言えば「人々はただ反復的に儀礼をしている。そしてその事実だけが、宗教を支えている」のであり、なにか特別な「目的」や「内容」が結果をもたらしているわけではないのだろう。

供犠的儀礼と同じように、模擬的儀礼にも本質的な機能があるのではないかとデュルケムは話を進めていく。

デュルケムは「ある動物をまねると、その繁殖をもたらすことができるという観念は、どこから彼にくることができたのであろうか」と問いを投げかけている。

模擬的儀礼は供犠的儀礼と同じように、道徳的機能があるという。

儀礼を通じて人々は「同じ道徳的共同社会の部員であることを証明し合い、その結びつきを強く意識する」というわけである。つまり社会的連帯が強化されるのであり、社会の統合が高まるのである。

以下追記(2025/04/22)

「儀礼のための「特別な理由」を求めることは,儀礼を説明するように見えて,何か別のことをすることである.」という松浦さんの説明はとても重要であり、別の事象を理解するときにも汎用性がありそうだ。要するに、内容ではなく形式、目的ではなく行為(手段)そのものが目的となっているのである。ジンメルならば「転回」とでもいうのかもしれない。

とはいえ、顕在的な目的が人々にないだけであり、潜在的な目的はあるのかもしれない。とはいえ、この「潜在的な目的」という言い方は目的論的であり、「潜在的な結果」というほうが正確なのかもしれない(目的が必ずしも結果ではないという意味で)。彼らはうっすらと、「儀礼をすることそれ自体」になんらかの意味があるのではないか、「(集合的)行為それ自体」に価値があるのではないかと感じている可能性はある。

たとえば日常においても、会話内の内容ではなく、会話すること自体に価値があることはあるだろう。ここでは、どんなコンテクストにも関わらず会話することに価値があるという空疎な意味合いではなく、特定のコンテクストにおいてはその形式が価値をもつということになる。たとえば恋人ならば、その会話の内容にこだわらないが、仲良くない人ならば自分の関心のある内容でないと会話は続けたくないということがあるだろう。

こうしたコンテクスト、いわばコンテクストを定めるメタコンテクスト、大きな土台というものが重要になる。デュルケムにおいてそれは、おそらくは集団の次元にあったのだろう。「社会(我々)のためにどうやらよいことだ」という根底的なコンテクストがあり、この根底的なコンテクストを前提として、「わたし(個人)のためにどうやらよいいことだ」という表層的なコンテクストがあり、このコンテクストに合致する限り、どんな内容であってもこの行為、及び行事はよいことだという表象が正当と感じられるわけである。

キーワード:儀礼の目的

「また儀礼は,それが持つ効果を目的として行われているのでもない.儀礼の効果は,その行為の持つ何らかの特殊な性質に由来しているのではなく,ただ儀礼が行われるというその点に由来している.人々の精神状態dispositions mentalesは,「集団が集合しているという事実に依存しているのであって,集団が集合している特別な理由に依存しているのではない」(Durkheim1912:554=1941下:270-1).」

松浦雄介「知と信の社会理論――『宗教生活の原初形態』における――」,14p

「儀礼のための「特別な理由」を求めることは,儀礼を説明するように見えて,何か別のことをすることである.こうして,人々はなぜ集い,何のために儀礼をするのか,といった問いは,むなしく潰え去る.

人々はただ反復的に儀礼をしている.そしてその事実だけが,宗教を支えている.」

松浦雄介「知と信の社会理論――『宗教生活の原初形態』における――」,14p

「『ある動物をまねると、その繁殖をもたらすことができるという観念は、どこから彼にくることができたのであろうか』(224p)。デュルケムによれば、儀礼の目的が物質的なものであると考えていると、こうした問いを解くことはできない。しかし、この儀礼も、供犠的儀礼とおなじように、トーテム種に対してもつとされている効力のほかに、それに参加している信徒の魂に深い作用を及ぼしている。人々は集合することによって、『互いに、同じ道徳的共同社会の部員であることを証明し合い、彼らを結合する親縁関係の意識を持つ』のである。信徒たちは、儀礼から『幸福の印象』を受ける。『この種の幸福感は、儀礼は成功したという感情、儀礼は在りたいと思ったものであったという感情、また、儀礼は目指していた目標に達したという感情を、彼らにどうして与えなかったであろう』(224p)。儀礼の物理的効力性は架空的なものにすぎないが、現実的である道徳的効力性こそが、それを信じさせるのである(224-225p)。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,86p

儀礼と幸福の関係について

諸個人の内面に「力」が再創造され、浸透し、また諸個人の外部に「力」が実在すると意識されるとどうなるのか。

デュルケムは「幸福」という言葉を用いている。

「この種の幸福感は、儀礼は成功したという感情、儀礼は在りたいと思ったものであったという感情、また、儀礼は目指していた目標に達したという感情を、彼らにどうして与えなかったであろう」とデュルケムはいう。

レヴィ=ストロースは『宗教生活の原初的形態』の叙述を「心理学的」と批判していたが、たしかにそうした要素が存在する。

実際、彼らに幸福感があったかどうかを我々観察者が実証的に明らかにすることは難しい。

キーワード:幸福

「信徒たちは、儀礼から『幸福の印象』を受ける。『この種の幸福感は、儀礼は成功したという感情、儀礼は在りたいと思ったものであったという感情、また、儀礼は目指していた目標に達したという感情を、彼らにどうして与えなかったであろう』(224p)。儀礼の物理的効力性は架空的なものにすぎないが、現実的である道徳的効力性こそが、それを信じさせるのである(224-225p)。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,86p

キーワード:レヴィ・ストロース

「序論と結論を先に見てきたが、レヴィ=ストロースが『宗教生活の原初形態』を厳しく批判したときに引用しているのは、わずかに第2編第7章からの4箇所のみである。大著から1章のみを引用して、心理学的だとする論難は、当時の先行学問であった心理学に対抗しようと熱意を燃やしてきたデュルケムにとっては、あまりにも挑発的な言葉であろう。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へE・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012),122-123p

「凡庸な日常生活と数日から数ヶ月におよぶ宗教的祭儀の興奮状態という2つの形相が同じリズムで振動しており、この対照の激しさが聖の感覚を噴出させるのに必要であったろうという記述にたいし、レヴィ=ストロースは、推進力や感動は結果であって、観念の体系に原因を求めねばならないと批判する。たしかに儀礼が人びとの心理的興奮を惹起させたとしても、この興奮の過激さが神聖という観念を生み出したのではないだろう。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へE・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012),122-123p

「儀礼の物理的効力性は架空的なものにすぎないが、現実的である道徳的効力性がそれを信じさせる」とは

「模擬的儀礼が物理的な豊穣を生じさせる」という因果関係は実在しない。

デュルケムは「儀礼の物理的効力性は架空的なものにすぎないが、現実的である道徳的効力性がそれを信じさせる」という。ここは後で扱うカテゴリー論でも重要なポイントとなる。

- 儀礼の物理的効力性は非実在的である。

- 儀礼の道徳的効力性は実在的である。

- 儀礼の表面的な目的は物理的効力性にあるが、実在していない。しかし儀礼によって意図していない道徳的効力性が生じていることにより、「物理的効力性もあるかのように人々に信じさせる」。

例えば「懺悔をすることによって天国へ行くことができる」という因果関係を信じさせる力が、キリスト教の集会にはあるのかもしれない。

日本の祭りの中にも豊穣を目的としたものがあるかもしれない。とはいえ我々日本人の多くは、もはやそうした因果関係があるかのように信じている人は少なそうだ。葬式において、供養が因果関係を生じさせると本気で考えている人はどのくらい現代にいるのだろうか。

しかし祭りや葬式に参加することで社会を意識する、道徳的な力を感じることはあるといえるのではないか。葬式に参加して、家族のつながりが再確認され、力が増したように感じることはありえる。また、供養の効果が因果的にあるかのようにすら思ってしまうことはあり、そう信じたくなってしまう力がそこにはあるのではないか。

「儀礼によって人々の力が増している」という因果関係は実在するという点が重要である。

自殺率の増加は「人々の力の減少」、「幸福感の減少」として捉えることができるのかもしれない。もちろん「分業」によってお互いに必要不可欠であるという「幸福感」や「力」が生じることもあろうだろうが、分業のコンテクストが欲望の異常な増大にあるとすれば、適切に機能せずに、アノミーやエゴイズムに陥ってしまうのだろう。

欲望の増大のために宗教の非合理性が邪魔になるとすれば、宗教による「力」も減少し、社会全体の力が疲弊していくのである。どうすれば適切に力を復活させられるのか、これが「道徳の再建」の問題となる。

「信徒たちは、儀礼から『幸福の印象』を受ける。『この種の幸福感は、儀礼は成功したという感情、儀礼は在りたいと思ったものであったという感情、また、儀礼は目指していた目標に達したという感情を、彼らにどうして与えなかったであろう』(224p)。儀礼の物理的効力性は架空的なものにすぎないが、現実的である道徳的効力性こそが、それを信じさせるのである(224-225p)。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,86p

【3】ワーラムンガ族の表象的儀礼(記念的儀礼)

表象的儀礼とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

表象的儀礼(記念的儀礼):氏族の神話的な過去を、儀礼を通じて現在の成員に体験させる儀礼。祖先の行いや神話的な出来事を再現し、集団の宗教的伝統を強化する役割を持つ。積極的儀礼の一種。

デュルケムは具体例としてウォルンカ蛇のために執行されるワーラムンガ族の祝祭を出している。

ウォルンカ蛇は実在の動植物ではなく、立てば天にまで届く大きさであり、遠い昔に棲んでいた動物であり、人を襲うと考えられている。

ワーラムンガ族はウォルンカ蛇の繁殖を望んでいないことから、他の儀礼のようにトーテム動植物の豊穣を直接的な目的とするものではないという。ただし、各氏族の繁栄が願われているという。

また、ワーラムンガ族(単位はクラン)だけのトーテムではなく、(より大きな単位の)半族に属し、祭儀の準備を担当する氏族は別にいるという。門口充徳さんによれば、こうした儀礼は宗教の解体過程の祭儀であるという。

表象的儀礼では、いわゆる寓話が表象されていくという。ウォルンカ蛇がどういう存在であるかを人々が語ったり、演じたりするのだろう。

いわばウォルンカ蛇は氏族の祖先なのであり、祖先の歴史を再現することによって諸個人の中に連帯感が生じ、また諸個人の外に大きな力があることを感じるといえる。つまり、儀礼によってのみ強く得られるような「道徳的、社会的、聖的、宗教的な力」が自らの内側に意識され、溢れ出るというわけである。デュルケムの言葉で言えば「幸福感」とも関連するのだろう。

キーワード:ワーラムンガ族

「第4章は、とくにワーラムンガWarramunga族のウォルンカ蛇serpentWollunquaの祝祭が取り上げられ、過去の再現による祖先の記念は、種の繁栄という物理的効果をともなったり、儀礼的心性の表出であったりと、機能としては曖昧だとされる。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へE・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012),125p「ワーラマンガ族のウォルンカ蛇は、立てば天にも届く大きさで実在の動植物と関係がないこと、遠い昔だけでなく現在もひと気のない谷間に棲んで人を襲おうとすること、ウォルンカ蛇の増殖は望まれていないこと、そしてこのトーテムはクランではなく半族に属し別の半族が祭儀の準備を担当していることから、通常のトーテムでも儀礼でもなく、宗教の解体過程での祭儀だと思われる。スペンサーとギランは、後述するフレイザー理論には反するが、非常に珍しい儀礼で慰撫にかかわる原始的形態と考えていた。Spencer&Gillen,op.cit.,TheNorthernTribesofCentralAustralia,pp.226-228.デュルケムは、通常の儀礼での興奮も参照文献として指摘はしているが、呪術師の興奮と昏倒にまで言及している。かれの理論構築には興奮や沸騰が必要であったのだろう。しかしここから社会統合や道徳的再生を説くのは困難である。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 3: 土地と親族をめぐるアボリジニ社会の構造」(2014),227p

「これに関連して、デュルケムが取り上げている儀礼がどのような教義に関連しているかを確認しておく必要がある。第2編、第7章、第3節で扱われるコロボリーは、宗教とはあまり関係のない娯楽的な行事であり、ワーラマンガ族のウォルンカ蛇の祭儀は宗教の解体過程での儀礼である。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 3: 土地と親族をめぐるアボリジニ社会の構造」(2014),217p「ワーラムンガ族でウォルンカ蛇のために執行される祝祭の例をみてみよう(cf.p.539ff.:下254頁以下)。ウォルンカは卓越した一種のトーテムであり、一連の祭儀においてはその寓話的生涯の主要な出来事が演出・表象されゆく。他のおおくの儀礼がトーテム種の繁殖を促すためになされるのにたいして、この儀礼はウォルンカを表象すること自体が目的である点が重要な特徴である。

なぜなら、ウォルンカは唯一的存在で繁殖しないからである。したがってここでは、儀礼の行為と表象は表裏一体であり、トーテムを表象することが行為であるとさえいえよう。ただしこれほど密着に行為と表象が結合していないすでにみた奉献儀礼のような場合でも、儀礼の遂行過程においてトーテム種の存在性が表象されていなければ成り立たない点では表象的儀礼と同じであろう。

より一般化していえば、儀礼が行なわれる際には当面の行為にかかわるなんらかの集合的表象は当然のことながら不可欠であると同時に、すでにみたような沸騰的過程を経ることによって、表象内容は実在性を強めるのである。」

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角.二つの規範と「社会」の実在性」,41p

キーワード:記念的儀礼(表象的儀礼)

第一は、表象自体が目的であるような儀礼、つまりデュルケームが表象的もしくは記念的儀礼と呼ぶものであり、それは「ひたすら過去を追憶させ、いわば、過去をまことの劇的表象によって現在とする」(p.531:下246頁)ような儀礼である。

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角.二つの規範と「社会」の実在性」,41p

「積極的儀礼には,他に模倣的儀礼と表象的または記念的儀礼がある。前者はトーテム動植物の様々な形態や姿態を模倣することによって,それとの一体化を表現する。

後者は,氏族の神話的過去を成員の精神的現在にする為に演出された儀礼である。

いずれも.儀礼を完成させてその効果を強固なものとする。」寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),61-62p

【4】儀礼の機能について

儀礼の創造的機能、再創造的機能

ものすごくシンプルにまとめれば、儀礼の機能は創造的機能と再創造的機能に分けることができる。創造的機能の説明や儀礼の具体的なプロセスの説明は後半の集合的沸騰の項目で扱う。

儀礼の創造的機能:社会の変革という結果のこと。従来の社会的存在を(大きく)変化させることが主な効果である。

儀礼の再創造的機能:社会の維持・強化という結果のこと。従来の社会的存在を維持・強化することが主な効果である。

社会的存在(個人に内在的な社会、外在的な社会)が維持・変化するとき、概念、道徳、集合表象や理性なども何らかの形で維持・変化するといえる。大きなシステムの関係のあり方が変化すれば、その内部の小さなシステムや要素のあり方も変化してしまう。

また、社会的存在が変化すれば個人的存在も何らかの形で変化・維持されるだろう。たとえば社会的次元で構造が変われば、個人的次元で自殺が生じやすくなるのもその一種であることを前回の『自殺論』で見てきた。

【5】外なる社会/内なる社会

外なる社会、内なる社会とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

小川伸彦さんは「内と外の社会」と「内と外の自然」に分けてデュルケムの社会概念及び個人概念を説明しているので参考になる。

外なる社会:外部にあるもの、自分を越えたものとして個人に意識される社会のこと。規範や象徴など。

内なる社会:人間の二元性における社会的存在のこと。外なる社会が個人に内面化され、変換された社会のこと。

外なる自然とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

外なる自然:自分を超えた非社会的な存在のこと。小川さんの例では「経済的活動」が挙げられている。

たとえばデュルケムは「純然たる経済的諸関係というものは人間を互いに外面的な関係に放置するものであり、そのために人は同じ集合的存在に参加することなしに、よくこの諸関係に従事できる」と述べている。

「外なる自然」という言い方はどうもスッキリと理解できない。経済的領域はまさに社会的領域ではないかと思ってしまうからだ。「外なる社会」との区別が正直よく理解できない。

ここで大事なのは社会と自然の対称であり、聖と俗の対称であるという点である。例えばデュルケムは「経済という集合生活の全領域は、その大半が規範的準則の抑制作用をまぬがれてしまうような結果に終わっている」と述べている。「社会的な力」、いわば「道徳」が及びにくい領域なのである。

宗教的行事や政治的行事と違い、経済的な日々の労働は「俗」な領域にあり、その意味で「自然」であり、また自分の体の内部ではないという意味で「外」にあるのである。そうするとすこし理解できる。

宗教が聖なるシンボル体系であるとすれば、経済は俗なるシンボル体系なのかもしれない。

もちろん「外なる自然」は外なる社会などと深く関わり合いを持っているという点には注意する必要がある。聖と俗が相互依存関係にあるのと同様である。

とはいえ、その関わり合いが薄くなり、相互依存性がうすれていったところに近代の危機があるのかもしれない。経済的行為を制御する、すなわち俗なる行為を制御する聖なる体系の助けが、方向づけが乏しくなったというわけである。ウェーバー的に言えば「プロテスタンティズムの精神が抜け落ちた」とでもいうべきところなのかもしれない。

「経済の領域をデュルケームの考える社会的生(活)に包括することの困難さの認識は次のような言葉にあらわれている。「この(経済という)集合生活の全領域は、その大半が規範的準則の抑制作用をまぬがれてしまうような結果に終わっている」(1893,第二版序文,p,III:2頁)、

「純然たる経済的諸関係というものは人間を互いに外面的な関係に放置するものであり、そのために人は同じ集合的存在に参加することなしに、よくこの諸関係に従事できる」

(1895,p.113:223頁)。」

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角.二つの規範と「社会」の実在性」,46p

内なる自然とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

内なる自然:人間の二元性における個人的存在のこと。自分自身の欲望や感情、考えを中心にした存在のこと。食欲や性欲など。

デュルケムは感性的思考すら社会になんらかの起源をもつと考えていることから、自然だからといって社会と関連がなく、生物学的もしくは物理化学的に還元して説明できる対象であるとは考えていない。

とはいえ、相対的に生物学的・物理化学的要素が大きいとはいえそうである。

また、純粋なる「自然」を把握することは思弁的な分離であり、我々の認識は社会と自然の、個人と社会の「葛藤(コンフリクト)」によって生じることを考えると、一体どれが自然的環境によるものでどれが社会的環境によるものかを判別することが難しいと言える。

自然と社会の関係図

簡易的に図にするとこのようなイメージになるといえる。

ルーマンの社会システム論的には社会システムや意識システム、生命システムなどの言葉で外や内が類別されるのかもしれない。経済システムや宗教システム、法システムは社会システムの中のサブシステムであるということになる。

したがって、内なる社会や内なる自然に意識システムや生命システムが該当し、外なる社会や外なる自然は社会システム内部の聖と俗の差異による区別、道徳的なシンボル体系が及びやすいかどうかの差異ということになるのだろう。

その意味で自然現象(地震や海、山、森)などの自然のシステムは外なる自然に考えてもいいのではないだろうか。もっとも、こうしたシステムは社会システムではなく、生命システムが組み合わさった部分的な生態システムとでもいうべきものなのだろう。

それぞれのシステムに共通するのはそれぞれの体系内で自己修正的に、既存のシステム・構造を許可・維持しようとするという点だろう。儀式はそのメカニズムであると位置づけることができる。意識システムや社会システムとは違い、他の多くのシステムはほとんど自動的にそうしたメカニズムが作用しているのだと考えられる。非選択的な「本能」や「物理作用」によって強化プロセスが説明されがちな領域である。

そこから宗教や儀式と機能的に等価な役割は何か、社会システムの維持に機能するものはなにかと探っていく。そうすると、分業が連帯感や道徳を維持・強化しているのではないか、宗教や儀式が力を失っても社会はなんとか維持されているのではないかと推論していくことができる。その社会、時代にとって一番合理的な力の生じさせ方とはなにか、とシステム合理性に訴えるやり方がルーマン的だと言える。

機能的等価物が複数あるとして、その総和が一定ラインに届かないと自殺が増えるなどの社会の不安定的な状態が生じてしまうと推論できる。だからこそデュルケムは教育制度(内なる社会が主眼)や職業団体制度(外なる社会が主眼)を考えていたわけである。

キーワード:外/内なる社会と自然

「ここで仮に、規範や象徴といった外的な存在としての社会を〈外なる社会〉、人間の二元性における社会的存在を〈内なる社会〉、そしてその個的存在を〈内なる自然〉と呼ぶならば、デュルケームにとっての社会とは、〈外なる社会〉と〈内なる社会〉とが一体的に捉えられたものとしてある。

もちろんこれは、現実の問題としての〈外なる社会〉の〈内なる社会〉への内面化の問題が論じられる必要性をなくすものではない。

しかし理想的状態の相において彼が念頭においていたのは、〈社会/個人〉図式ではなく、

〈〈外なる社会〉+〈内なる社会〉/〈外なる自然〉+〈内なる自然〉〉図式であった。

この図式に含まれる二項の根本的な対立は、宗教論の文脈では、絶対的に異質なものとしての〈聖〉と〈俗〉と対立と等価であり、ここにいう〈外なる自然〉としてデュルケームが考えていたのは、俗なる時間を覆う活動としての経済的活動であった。

さてこの〈内なる社会〉は、儀礼にどのような形で関わるのであろうか。デュルケームの儀礼類型のうちのいくつかを図式的に整理することによりみてゆこう。」

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角.二つの規範と「社会」の実在性」.39p

【6】儀礼のプロセス、個人と社会の関係

儀礼の3つの局面

小川さんの説明を参考に儀礼プロセスを上の図のようにまとめることができる。

このように3つの局面に分けることによって、個人と社会の「相互依存性(対等性)」や「優位性」という関係概念を理解することが容易になるといえる。

1:社会の優位性

たとえばデュルケムは「我々の道徳意識は意識の一部をなしているが、我々はそれを対等とは感じない。我々に命令を与えるため、禁止するためだけに発せられ、聞こえてくるこの声の内に、我々は自らの声を認めることはできない」と述べている。

「社会現象は、それらを表象する意識的主体から切り離されて、それ自体において考察されなければならない。つまり外界に存在する事物であるかのように、外部から研究されなければならない」といった発言もそれに近いものがある。

「人の力を大いに高めながら社会は、しばしば、個人に対しては苛酷である。それは必然的に、個人に恒久的な犠牲を要求する。それは絶えず、われわれの自然的な欲望に暴力を加える」といった、社会の強制性、拘束性が強調される場合もこの例だろう。

太田健児さんの取り上げる例では、喪の儀式のケースもこの例であるという。デュルケムは「喪に服す行為自体さえ、残酷な喪失によって傷つけられた、私的感受性の自然な運動ではなく、集団から課せられた義務である」と述べている。

個人と社会の葛藤において、社会が圧倒的に優位のケースとも言えるのかもしれない。いずれにせよ、前近代的な社会においては集団本位主義的社会の構造がほとんどであり、個性的な要素は乏しかったと言える。

また、現代においてすら、葬式に参加することは他のプライベートなこと、自分の欲望よりも優先するべき、それらの感情の外部にある、神聖的で絶対的な道徳とされているのではないだろうか。もし葬式に参加しなければ縁を切るような家族もいるだろう。

キーワード:デュルケムの発言

「次に,全体の個に対する優位性が強調された場合である。デュルケムが「道徳力」という用語を使う場合,対等性・相互補完性よりは,全体の優位,社会の権威といった一方の優位が説かれる。

例えば道徳的理念と個人の心的な生とが対比させられた場合である道徳的理念を刻みつけたのは社会であり,行為の定言命法的規範は,我々の内的状態にはない権威と威厳とが付与されているとデュルケムは説明する。

『我々の道徳意識は意識の一部をなしているが,我々はそれを対等とは感じない。我々に命令を与えるため,禁止するためだけに発せられ,聞こえてくるこの声の内に,我々は自らの声を認めることはできない』。

さらに霊魂観念の発生の観察をとおして,非個人性と個人性との問題が論じられる。personnaliteという用語は「人格」とも訳せるが,デュルケムの論旨からすると「個人性」「個別性」「各自性」という訳語が妥当であり,その上で,道徳性が備わった「人格」と理解した方がよかろう。

『個人性の概念は二種の因子の産物である。一つは本質的に非個人的(impersonne)である。これは集合体に霊魂として役立つ霊的原理である。事実,個人的霊魂の本体そのものを構成しているのはこの原理である。ところがそれは特定の人物のそれではない。即ち集合的資産の一部をなしているのである。あらゆる意識はその中でまたそれによって同化する(communier)』」

太田健児「デュルケム後期道徳論における認識論問題:『宗教生活の原初形態』 のカテゴリー論と学説史再編問題を手がかりとして」(1999)

,50p「デュルケムは『社会学的方法の基準』で,全体は部分の総和より大であるという公式(以後「特種的綜合観」と呼称)の下,社会と個人との関係をそこに代入した。また『社会現象は,それらを表象する意識的主体から切り離されて,それ自体において考察されなければならない。つまり外界に存在する事物であるかのように,外部から研究されなければならない』という定式も手伝って,所謂「社会実在論」としてドグマ化してしまった傾向がある。当時,在来の哲学界から強烈な批判を浴びたのはこの社会実在論であっだの。その是非はさておき,『原初形態』では原住民の霊魂観,礼拝が考察されながら,この「特種的綜合観」の焼き直しが随所に見られるのである。但し,「特種的綜合観」とはいえ,全体と個との対等性・相互補完性が強調される場合と,全体の個に対する優位性が強調される場合とがある。」

太田健児「デュルケム後期道徳論における認識論問題:『宗教生活の原初形態』 のカテゴリー論と学説史再編問題を手がかりとして」(1999)

,47p「しかも理性とは我々の中でも非個人的なもので,普遍的なものという対比で考えられる。

普遍的形式に従って考え行動するのが人格であり,個人性ではない。感覚や肉体など個人化する全てのものは,各自の人格の対立者であるとカントがみなした点が紹介される。

以上が全体の個に対する優位が強調された場合の特種的綜合観であるが,『喪に服す行為自体さえ,残酷な喪失によって傷つけられた,私的感受性の自然な運動ではなく,集団から課せられた義務である』という喪中の定義も,この典型であろう。」太田健児「デュルケム後期道徳論における認識論問題:『宗教生活の原初形態』 のカテゴリー論と学説史再編問題を手がかりとして」(1999)

,50p「三局面が一体的に述べられる場合には「礼拝の実際上の効果が、われわれにそれが依存していると同時に、われわれがそれに依存している道徳的存在を周期的に再創造することにある、ということを確証しなければならない。ところで、この存在は実存している。すなわち、社会である」(p.497:下205頁)、

とされ、局面②が強調される場合には「人の力を大いに高めながら社会は、しばしば、個人に対しては苛酷である。それは必然的に、個人に恒久的な犠牲を要求する。それは絶えず、われわれの自然的な欲望に暴力を加える」(p.452:下146頁)となり、

局面③が強調される場合には「社会は、人間の意識に場所を占める程度においてのみ実在性をもつ」(p.496:下204頁)と述べられる。

このようにデュルケームによれば、人が社会に働きかけ、また社会に働きかけられ、さらに自らの中に社会をみいだすことを通じて、社会はリアルなものとして感じとられるのである。これらの諸局面が生起する背景には、基調として先ほどみた集合的沸騰状態およびその情動性、象徴性が想定されている。」

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角.二つの規範と「社会」の実在性」,40p

2:個人と社会の相互依存性

たとえばデュルケムは「もし個人の意識の内にトーテム原理を感じなかったら、トーテム原理なるものは存在しない」、「神々なしには人は生きる事はできなかったろう。しかし他方神々は礼拝がなされなかったなら死んだであろう」、「社会の観念が個人の精神内で消滅したら、集合体の信念、伝承・熱望が、個人によって感じられ、分有されることを止めたら、社会は滅亡するだろう」と述べている。

個人と社会の相互依存性は、「個人の内にある社会」と「個人の外にある社会」の依存性として考えることができる。

つまり、「個人の内にある社会」がなければ「個人の外にある社会」もないのであり、「個人の外にある社会」がなければ「個人の内にある社会」もないのであり、その意味でお互いに依存し、お互いは対等なのである。

循環論的なニュアンスを受けるが、しかし現実問題として我々は生まれてきたときに既に「個人の外にある社会」がなんらかの形で組織化されて存在する。たとえば言語、法律、経済、宗教や文化は既に存在するのであり、我々に既に贈与され、社会化によって内面化していくものである。

個人と社会の相互依存性が強調される場合は、後期デュルケムのように、「内なる社会」が強調される場合であると言える。聖なる動植物を自分の中に取り入れたり(積極的儀礼)、聖なるものを日常生活において禁じたりすること(消極的儀礼)で、内なる社会が自分の中で強化されたり、維持されたり、意識されたりするわけである。

このプロセスのおかげで外なる社会もまた実在性をもち、その意味において、一種独特に実在するのである。誰も内面化しなくなってしまったら外在的社会は死ぬのである。誰にも信仰されない神が死ぬのと同じである。それゆえに社会と神は類似するのである。

キーワード:デュルケムの発言

「序論部での定義である。

『社会を個人から,全体を部分から,複合を単一から演繹できぬように,逆もまた真なり。社会は実在であり,固有の特色を備えている。純粋な個人的表象とは全く別な表象をもっている』

さらに霊魂観の箇所は,特種的綜合観の有り様を原住民の霊魂観から記述するのがテーマである。つまり霊魂は,祖先と結びつけられ.継続し,不死であり,神聖な性質を有しているが,基本的には“一なるもの”である。その“一”なる霊魂が,各個人に臨在し分有され“多”になる様々な事例が観察・記述されるのである。さて霊魂は,各個人の内に化身したトーテム原理そのものであり,個人内に入り込むことで霊魂が個別化する。

『この原理自体は依然として,人間に外在した未知の力である。しかし各人が所有しているその小片は,自らが宿っている特定の主体と密接な婚姻関係を結ばざるを得ない。即ち特定の主体の性質を帯び,ある程度までその主体のものとなる。このようにそれは矛盾する二つの性格をもつ。されどこれらが共存していることは霊魂観の顕著な特徴でもある』。

このトーテム原理と個人との関係は,直ぐさま『社会が個人の内にのみ,且つまたこのことによってのみ存続するのと同様』であるとされ,双方のある意味での対等性・相互補完性が確保されているのが分かる。

『トーテム原理はその連合が氏族を構成する個人の意識の内にのみ,且つまたこのことによってのみ生きる。もし個人の意識の内にトーテム原理を感じなかったら,トーテム原理なるものは存在しないだろう。……トーテム原理は必然的に個人の意識の内に分割され,分配されなければならない』。

さらに本来背反する聖性と俗性との相関という側面から霊魂論が展開される。『……これら二部分から我々は形成されているのは全く確かな事実である。またある意味では我々の内に聖的なものがあるとも言い得る』

デュルケムは,この聖性の源泉を社会とし,聖と俗とに社会と個人とを対応させる。『社会は我々を外から動かしたり,通りすがりに我々に影響するに止まらない。つまり社会は,我々の内部に永続する形で構成される。そして社会は,社会自らが表現されている観念と感情とからなる世界を我々に喚起する。しかし同時にそれらの観念と感情とは我々自身の永続的な構成要素でもある』。

これをデュルケムは部族の宗教的祭儀に例え,共同生活で覚醒された諸表象は一気に消滅しないこと,大先祖の姿,儀礼がメモワールする英雄的偉業,礼拝,つまり集合的に形成された様々なイデアが自分の内に生き続ける事例を紹介する」

太田健児「デュルケム後期道徳論における認識論問題:『宗教生活の原初形態』 のカテゴリー論と学説史再編問題を手がかりとして」(1999)

,48p「また「積極的礼拝」の箇所でも,特種的綜合観の事例が紹介されるe『……人間性の特質をなす各属性は社会から我々の方に来る。しかし他方,社会は個人によってのみ,また個人の内にのみ,生存し生活する。社会の観念が個人の精神内で消滅したら,集合体の信念・伝承・熱望が,個人によって感じられ,分有されることを止めたら,社会は滅亡するだろう』。『社会は人間の意識に場所を占める程度においてのみ実在性をもつ。そしてこの場所を社会に作ってやるのは我々である。我々は今や信徒が神々なしには済まされないと同様に,神々がもはや信徒なしには済まされない深い理由を理解する』。

あるいは『神々なしには人は生きる事はできなかったろう。しかし他方神々は礼拝がなされなかったなら死んだであろう』といった表現で,双方の対等性・相互補完性の面が強調されるのである。」

太田健児「デュルケム後期道徳論における認識論問題:『宗教生活の原初形態』 のカテゴリー論と学説史再編問題を手がかりとして」(1999)

,49p

デュルケムのアプローチの変化

小川さんの言葉で言えば、道徳概念(規範)の変化としても捉えることができる。

前期では「社会の側から人間に一方的におしつけられる硬直した規範としての道徳」が強調されたのに対して、後者では「人間がその存在を自らのうちにいきいきと感じとることのできるような集合的実在としての道徳」が強調されるようになったというわけである。

望月哲也さんの解釈で言えば、「聖なるもの(=社会)」は人々から接触を禁じられ、遠くから尊敬されるような高みに鎮座ましましているだけでなく、積極的儀礼を通して周期的に再生されつつ、人々の間に絶えず新たに分有されていっている」ということを発見したということになる。

このように考えていくと、デュルケムが社会的事実を実証的に明らかにすることを断念したというよりは、違ったアプローチを試みるようになったといったほうがいいのではないだろうか。

社会には内なる社会と外なる社会の二元性が存在し、外なる社会には外のアプローチ、内なる社会には内のアプローチで取り扱うというわけである。外はウェーバーで言えば「因果的説明(経験妥当性)」であり、内は「解明的理解(明証性)」として捉え直すことができる。マクロに偏るのではなく、ミクロな視点も柔軟に取り入れて、その重なりの中で理解のボーナスを手に入れるという視点でデュルケムを捉え直すことが可能だろう。理解できるからこそ、因果的説明への途筋が見えることもある。

「デュルケームの考えていた〈道徳〉は、社会の側から人間に一方的におしつけられる硬直した規範としての道徳ではなかった。彼の念頭にあったのは、論理的な規範と一対をなしつつ、人間がその存在を自らのうちにいきいきと感じとることのできるような集合的実在としての道徳であった。」

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角.二つの規範と「社会」の実在性」,44p

「聖なるもの(それは彼にとって社会とイコールなのであるが)は人々から接触を禁じられ,遠くから尊敬されるような高みに鎮座ましましているだけでなく,このように積極的儀礼を通して周期的に再生されつつ,人々の間に絶えず新たに分有されていっているのだということの発見は,デュルケームのなかに,社会の道徳的連帯のあり方についての根本的に新たな見方を促すことになったと思われる。」

望月哲也「デュルケーム社会理論における宗教社会学の位置」(2000),123p

参考文献リスト

今回の主な文献

中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」

中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」

エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」

エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」

グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」

グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化 」

真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108)」

真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108) 」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ: E・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012)[URL]

・『宗教生活の原初的形態』の全体的な要約となっている。批判的な言及が多い。

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 2: 空間が時間を超越することによる因果律の打破」(2013)[URL]

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 3: 土地と親族をめぐるアボリジニ社会の構造」(2014)[URL]

野中亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置」(1997)[URL]

酒井健「聖なるものの行方: 社会学研究会とそれ以後のバタイユ」(2013)[URL]

・教会の定義

・バタイユの話は面白い

太田健児「デュルケム後期道徳論における認識論問題:『宗教生活の原初形態』 のカテゴリー論と学説史再編問題を手がかりとして」(1999)[URL]

・主にカテゴリー(範疇)論、カントなどとの関連

ヅァイトリン,山田隆夫(翻訳),「エミール・デュルケーム (VII)-自殺-: 宗教生活の原初形態」(1990)[URLなし]

・デュルケムの主張の理解の補強に使える。ただし、マルクスとの対比が目的であるかのように全体が構成されていることに注意。

内藤莞爾「晩年のデュルケム (上)」(1983)[URL]

内藤莞爾「晩年のデュルケム (下)」(1984)[URL]

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983)[URL]

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (2)」(1984)[URL]

望月哲也「デュルケーム社会理論における宗教社会学の位置」(2000)[URL]

清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007)[URL]

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011)[URL]

寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980)[URL]

寺林脩「デュルケム宗教論の展開」(1981)[URL]

奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・ジンメルとデュルケムの比較の参考、集合的沸騰について

堀圭三「デュルケムのジンメル評価について」(1999)[URL]

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角 : 二つの規範と「社会」の実在性」[URL]

・『宗教生活の原初的形態』について極めてわかりやすく整理され、定義づけられ、一般化されているいい論文。

椎野信雄「遊びとゲーム: 遊びの貧困の所以 (特集 1 ゲームの時代)」(2011)[URL]

松浦雄介「知と信の社会理論」(2000)[URL]

加藤雄士「認識論のレビューに関する一考察: 人材開発の手法の理解に役立てるために」(2016)[URL]

中村恵子 「構成主義における学びの理論 : 心理学的構成主義と社会的構成主義を比較して」[URL]

沼上幹「われらが内なる実証主義バイアス」[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。