- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三九回(11)】【コラム】聖なる時間/俗なる時間

【基礎社会学第三九回(11)】【コラム】聖なる時間/俗なる時間

- 2025/4/24

- エミール・デュルケーム

- レヴィストロース, 真木悠介

- コメントを書く

Contents

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説

【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説

【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?

【基礎社会学第三九回(1)】エミール・デュルケムにおける「『宗教生活の原初的形態』の目的」を解説

【基礎社会学第三九回(2)】エミール・デュルケムにおける「宗教の定義」を解説

【基礎社会学第三九回(3)】エミール・デュルケムにおける「信念、聖と俗」とはなにか

【基礎社会学第三九回(4)】エミール・デュルケムにおける「儀礼」を解説

【基礎社会学第三九回(5)】エミール・デュルケムにおける「教会」を解説

【基礎社会学第三九回(6)】【コラム】プラグマティズムに対するデュルケムの評価

【基礎社会学第三九回(7)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズム」を解説

【基礎社会学第三九回(8)】エミール・デュルケムにおける「神と社会はひとつである」を解説

【基礎社会学第三九回(9)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズムの儀礼の具体例」

【基礎社会学第三九回(10)】エミール・デュルケムにおける「集合的沸騰」とは

【基礎社会学第三九回(11)】【コラム】聖なる時間/俗なる時間(今回の記事)

【基礎社会学第三九回(12)】【コラム】ジンメルにおける「適切な距離」

【基礎社会学第三九回(13)】エミール・デュルケムにおける「認識論」とは

【基礎社会学第三九回(14)】【コラム】「来たるべき社会とその聖」をベイトソンから考える

ミルチャ・エリアーデの聖なる時間/俗なる時間

エリアーデにおける聖なる時間、俗なる時間とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ルーマニア出身である宗教学者のエリアーデは宗教現象を「聖なるものの顕現(ヒエロファニー)」だとし、宗教的人間は共通の思考様式を持つと想定されている。これはデュルケムと似た解釈である。また、非宗教的人間は宗教的人間からの派生だと考えている点も似ている。

聖なる時間:逆転可能であり、神話の原初時間の再現(回帰)の時間のこと。例:祭りや宗教儀式など。何度でも繰り返せる時間。

俗なる時間:不可逆の連続的な時間の持続であり、宗教的意味を持たない時間のこと。例:仕事や学校の単なるスケジュールなど。ただ過ぎていく時間。

他にも、聖なる空間は「中心のある構造化された空間」であり、俗なる時間は「構造のない均質空間」であるとされている。そして聖なる時空は存在意義のある世界(コスモス)であるとされている。

キーワード:ヒエロファニー

「彼は、宗教現象とは「ヒエロファニー(聖なるものの顕現)」だとして、あらゆる「宗教的人間(homoreligious)」は、共通の思考様式を持つと想定していた。あらゆる宗教性を脱却しようとする非宗教的な人間(俗なる人間:非宗教者)も、宗教的人間からの発生物であり、非聖化過程の産物だと捉えていた。非宗教的な人間は、宗教的人間の態度の痕跡(宗教的意味の抜けた痕跡だが)を残しているのだ。

彼にとって「聖俗」は異なる二つの世界であった。時間には、聖なる時間と俗なる時間がある。(祭りのような)聖なる時間は、逆転可能であり、神話の原初時間の再現(回帰)である。俗なる時間は、不可逆の連続的な時間の持続であり、宗教的意味を持たない。また俗なる空間は構造のない均質空間であり、聖なる空間は中心のある構造化された空間である。聖なる時空は、存在意義のある世界(意味秩序:コスモスcosmos)となる。エリアーデの「聖なるもの」は、意味の充溢した秩序を構成する世界なのである。現象学的社会学者のP.L.バーガーも上記の聖俗論を引き受けて、宗教を、「コスモス化」の次元に位置づけた。」

椎野信雄「遊びとゲーム、遊びの貧困の所以 (特集 1 ゲームの時代)」(2011),27p

神話的な出来事

正直いって、これだけでは何を言っているのか意味がわからない。見田宗介(真木悠介)さんの解釈を参考に考えていく。

エリアーデの聖なる時間でいちばん重要なのは「神話的な出来事」であるという。「祖型的な範例をもつ出来事」とも述べられている。

たとえば「神が作物を植えた」という神話があるとすると、人々は一年のある時期に「ただ作物を植えているだけ」ではなく、「神話の出来事を繰り返している」という解釈が可能になる。一方で、「隣の集団と商売をする」という行為が神話に全く関係がないとすれば、それは価値がなく、一度きりで偶然的な出来事となる。ビジネスの文脈で利益にならない話に価値がないのとも似ている。

未開人にとって聖なる時間における「歴史」とは神話の出来事の記憶であり、われわれ現代人が一般に考えるような歴史のことではない。第二次世界大戦があったとか、総理大臣が誰になったとか、不可逆的なもの、神話と関連しないと思われるものは価値がない、俗なる出来事なのである。

たとえば我々が仕事をしていて、それが神話に関わるから価値をもつとはいちいち考えない。ある意味では我々にとって経済的利益こそ聖なるものであり、利益がある限りにおいて行為が意味をもつとさえいえるかもしれない。時は金なり、金は神なりとでもいったところだろうか(マモニズム)。

「未開人の心性からすると、[《聖なる時間》において撥無されるべき]古い時間は俗的時間から成り、その俗的時間において、重要でない出来事が、つまり祖型的な範例をもたない出来事が継起している。『歴史』とはこのような出来事の記憶であり、結局は、無価値なもの、あるいは『罪』とさえ呼ばねばなrないもの(それらの出来事が祖型的な規範から外れる限りにおいて)の記憶である。」

「それがどれほど逆説的とみえようとも、未開社会の『歴史』と呼びうるようなものは、『かのはじめの時に』起こり、それ以来今日にいたるまでくりかえされてやまない、神話的な出来事にのみ還元されるのである。近代人にとって、真に『歴史的』とみえるもの、すなわち、唯一独自で不可逆的なものはすべて、未開人からみると、神話=歴史的前例をもたないゆえに、重要ならざるものとされるのである。」

見田宗介『時間の比較社会学』,53p

祝日や休日は聖なる時間か?

では、現代の日本でも周期的に訪れる祝日や祭り、土曜日や日曜日などの労働をしない休みの日は「聖なる時間」なのだろうか。見田さんの解釈では、必ずしもそうではないという。

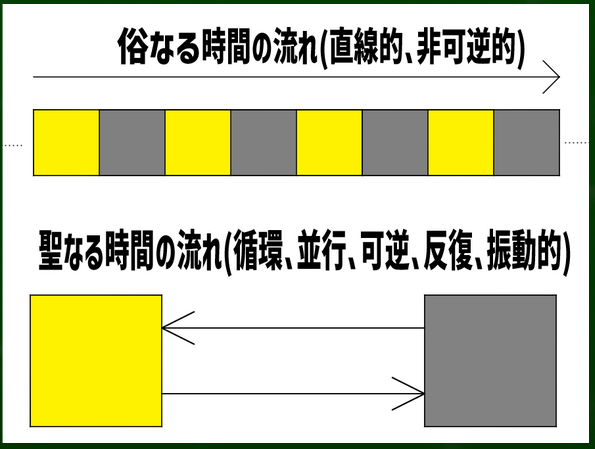

そのような時間は「黒と黄による遮断機の彩色のように、直線的に流れてゆく時間のなかを交互に占めている時期にすぎない」という。

図で示すとこのようになる。

たとえばキリスト教の時間意識は無限に伸びる直線ではなく、いつか終りが来るもの(終末)とされている点で現代の時間意識とは異なる。直線的ではなく線分的である。

循環はするが、そこに神話などの聖なる意識はなく、抽象的・機械的な循環である場合も聖なる時間とは異なってくる(ギリシャの時間意識など)。反復的ではなく円環的。

「われわれにとって重要なことは、これらの社会の《聖なる時間》が、われわれの社会における週末の休日や季節の祭りとおなじものではないということだ。われわれの社会の休日と平日あるいは祝祭日と他の日々とは、黒と黄による遮断機の彩色のように、直線的に流れてゆく時間の”なかを”交互に占めている時期にすぎない。」

見田宗介『時間の比較社会学』,54p

エドマンド・リーチの聖なる時間/俗なる時間

原始的時間は繰り返す逆転の反復の時間である

イギリスの人類学者であるエドマンド・リーチ(1910-1989)は、聖なる時間と俗なる時間は「繰り返す逆転の反復」、「対極間を振動することの連続、「繰り返し現れる対立の不連続」であると捉えているという。古代ギリシャやヘブライの時間意識よりもより原的な時間意識であるという。

「実際、いくつかの未開社会においては、時間の経過は、……同じ方向へたえず進行してゆくという感覚も、また同じ輪のまわりをまわり続けるという感覚も存在しない……。反対に、持続しない何か、繰り返す逆転の反復、対極間を振動することの連続として経験される。すなわち、夜と昼、冬と夏、乾燥と洪水、老齢と若さ、生と死という具合にである。このような図式にあっては、過去は何ら『深さ』をもつものではない。すべての過去は等しく過去である。それは単に現在の対立物にしかすぎない。」とリーチはいう。

たとえばアステカでは太陽の神と夜の神が永劫の戦いが続いているという。夜明けが来るたびに太陽の神は夜を駆逐するが、日が暮れるたびに夜の神は太陽の神を駆逐する。このような反復は現代における今日と明日のように「無限に、直線的にあたりまえにくるもの」とされているのではなく、「危機」として感じられているという。彼らの中には「緊張感」が生じているのである。

たとえば日本の天の岩戸の神話や、ギリシャの「アポロンが馬車を駆けることで明日が来る」とい神話にもそうした危機感が現れているという。

「メキシコの国立民族学博物館の入口に、アステカの時間意識を表現した巨大な壁画があるが、それは太陽神と夜の神との永劫につづく戦いである。夜明けのくるたびに太陽神は夜を駆逐する。けれども日暮れのくるたびにふたたび夜の神は昼を駆逐する。この相剋は世のつづくかぎりくりかえされる。それは『究極の救い』に至るヘブライ=キリスト教的な時間の意識と異質であると同時に、万物の輪廻し転生するインドの時間意識とも異質の時間と歴史のかたちだ。けれどもそれはアステカに特有の時間のかたちではなく、のちにみるように上代の日本を含む、多くの原生的な種族に普遍する時間のかたちだ。」

見田宗介『時間の比較社会学』,55p

「時間がこのように対極間の矛盾として表象されることの帰結は、”過渡期”がひとつの”危機”であること――時間を直線として表象する者にとっては想像しがたい深みをのぞかせる危機として感じとられるということだ。アステカの人身御供や日本の天の岩戸の神話も、この時間間隔を前程しなければ了解しがたいのではないか。『日がまた昇る』ことが必然では”ない”ことの不安。『太陽は明日も昇るだろう。なぜならばアポロンは彼の馬車を駆ることをけっして忘れないからだ』というギリシャの言い伝えにさえ、より『アポロン的』な様式にもせよ、この不安の痕跡は残っているように思う。」

見田宗介『時間の比較社会学』,55p

レヴィ・ストロースの聖なる時間/俗なる時間

トーテミズムにおける物的に現在化された過去

人類学者のレヴィ・ストロースはオーストラリアの未開社会における「チュリンガ」に「物的に現在化された過去」を見出している。

チュリンガは小石や木などで作られ、トーテム記号などが彫られている。このチュリンガは「それぞれきまったある一人の先祖の肉体」を表し、代々、その先祖の生まれ変わりと考えられる生者におごそかに授けられていくという。

自然の岩陰などに積んで隠しておくという。そして定期的に手でとって磨いたり、色を塗ったり、祈ったりするという。

チュリンガが「先祖の生まれ変わりであるということを物的に保証する」という点が重要である。

現代日本の意識では、先祖の生まれ変わりであるという意識はないだろう。「かけがえのないわたし(個我)」が重視されているからである。しかし原始共同体においては、自分は「再現する同じ人間」という意識があるという。自分と先祖の違いがあまりなく、一体的なのだろう。その意味で客我(社会)が強いのかもしれない。たしかに先祖がいた時代は我々からしたら「過去」かもしれないが、チュリンガによってそれは「現在化」されているというわけである。過去がつねに現在に寄り添っている。

「われわれがすでに序章においてみてきた、《時間の克服》としてのチューリンガが登場するのは、この文脈の中である。『物的に現在化された過去』としてのチューリンガは、オーストラリア中部の原住民たちにとって、自分がその生まれ変わりであるような祖先とのアイデンティティの証し、したがってまた潜在的には、”自分”の生まれ変わりであるようなはてしない子孫たちとのアイデンティティの証であり、そのことによってそれは、個体の生死をこえて存続する《自我》の永続性の軸であった。いつか近代化によって、種族とその信仰の共同性が風化し解体するときがあれば、このような《自我》の永在性はもはや何ものにも支えられずに解体し、チューリンガはただの木か石となり、自己の死はとりかえしのつかない消滅となるはずである。」

見田宗介『時間の比較社会学』,51p

カール・ストレーロウによる「展開されたチュリンガ」

民俗学者であるカール・ストレーロウ(1871-1922)は、原住民にとっての山や川は「単なる景色」ではなく、「祖先の功業を読み取ることができる存在」であるという。土地全体が、自然全体が「家系図」のようなものであるという。

レヴィ・ストロースはチュリンガを「物的に現在化された過去」だと表現したが、ストレーロウ的に言えばチュリンガだけではなく自然全体が「物的に現在化された過去」であり、「展開されたチュリンガ」だという。ある個別の物ではなく、より大きなシステムへと展開されていくという点は最後のコラムとの関連でも重要になる。

たとえばアメリカの原住民は白人に自らの生命を奪われること以上に、自然の破壊や土地からの追放に対して怒るという。

自分が死ねば「生」が奪われるが、自然が死ねば「死」すら奪われる。たとえばチュリンガが壊されてしまうと、もはや後継の人たちに生まれ変わることはできなくなってしまう。すくなくとも意識の上ではそうである。

そうして過去も現在化することがなくなり、現在もやがて再現することなく、ただの「無」になることが意識されてしまう。こうして聖なるものが喪われ、ニヒリズム、エゴイズム、アノミーへの道が開かれ始めるのだろう。

「この景観の原住民のなかに生まれ育った民俗学者であるストレーロウは、かれらにとっての”景観”の意味をつぎのように証言している。」

[ストレーロウ]「山や小川や泉や沼は、原住民にとっては単なる美しい景色や興味ある景観にとどまるものではない……。それらはいずれも彼の先祖の誰かが作り出したものなのである。自分を取り巻く景観の中に、彼は敬愛する不滅の存在[祖先]の功業を読み取る。これらの存在はいまも、ごく短期間、人間の形をとることができ、その多くを彼は父や祖父や兄弟や姉妹として直接的経験で知っている。その土地全体が彼にとっては、昔からあって今も生きている一つの家系図のようなものである。原住民はそれぞれ各自のトーテム祖先の歴史をつぎのように考える。それは、今日われわれの知っている世界を作りあげた全能の手がまだその世界を保持していた天地開闢の時代・生命の曙の時代に対する、原住民一人一人の自分自身の行動の関係なのである。」

見田宗介『時間の比較社会学』,24p

時間のない時間

レヴィ・ストロースによると、トーテム分類法は集団を原系列と派生系列にわけているという。原系列は超自然的な相のもとにおける動物や植物種であり、派生系列は文化的な相のもとにおける人間集団が含まれるという。

時系列的には原系列が派生系列を生み出したのであり、後者より前に前者は存在していたことになる。しかし、前者は今もなお存在している(たとえば動植物は自然に今もなお存在する)。

ここで重要なのは「原系列は時間に影響されない(無時間的)」ということである。一方で、派生系列は時間に影響されるものである。無時間的であるから聖的であり、有時間的であるから俗的であるとも解釈することができる。

たとえば「カンガルーが先祖である」という神話はこの先変わることがなく、時間によって影響を受けることがない。そして派生系列とともにある。それはカンガルーがそこらにまだ生きているという意味だけではなく、「カンガルーが先祖である」という過去が現在にしっかりと実在しており、我々の日々の認識に影響を与えているのであり、規準となっているのである。

「たんに昔にあった不可逆的な出来事(歴史)」ではなく、「今この瞬間にも実在し、繰り返し、持続している出来事(神話)」なのである。

見田さんの解釈で言えば、「生の出来事をたえずみずからの無時間的で有限なわくぐみの中に還元してしまう基準体系」がトーテム的な体系である。そしてエリアーデの時間で言えば「聖なる時間とは時間の破棄への意思であり、時間のない時間であることを本質とする」という。フッサールの「原的時間意識」などとも重なるものがあるのかもしれない。

原系列は時間の言葉で語られるときに「永遠」となり、通時の言葉で語られるときに「共時」となるという。

このあたりもなかなかスッと理解することが難しい。「原系列」は時間の影響を受けない無時間的なものとされているため、時間の流れとは無関係に存在し続けるという意味で「永遠」である。「原系列」は特定の時間的流れに依存せず、常に派生的な時間とともに存在している状態という意味で「共時」である。過去に流れず、未来へと先送りされるのではなく、常に現在と共に、永遠にあるのである。こうした時間意識は「時を超えた建築」と表現したクリストファー・アレグザンダーと通底するものがあって個人的に興味深い。

「とは言うものの、原系列は動物種および植物種として、通時態の中に人間系列とともに生き続けている。両系列は時間の中に存在するものではあるが、その中で無時間的待遇を与えられている。それは両系列が現実に存在するものであって、分離したときのまま、いまも相並んで時間の流れの中を漕ぎ続けているからである。原系列はいまもちゃんと存在していて、必要があればいつでも、派生系列に起こる変化を解釈したり修正したりするための基準体系となる。実際的にはそうではないかも知れないが理論的には、歴史は体系に従属しているのである。」とレヴィ・ストロースはいう。

[レヴィ・ストロース]「トーテム分類法は、たしかに集団を原系列と派生系列とにわける。原系列には超自然的な相の下において動物種と植物種が含まれる。派生系列には文化的な相の下において人間集団が含まれる。そして、前者が後者を生み出したのであるから、前者は後者より前から存在していたと主張するのである。とは言うものの、原系列は動物種および動物種として、通時態の中に人間系列とともに生き続けている。両系列は時間の中に存在するものではあるが、その中で無時間的待遇を与えられている。それは両系列が現実に存在するものであって、分離したときのまま、いまも相並んで時間の流れの中を漕ぎ続けているからである。原系列はいまもちゃんと存在していて、必要があればいつでも、派生系列に起こる変化を解釈したり修正したりするための基準体系となる。実際的にはそうではないかも知れないが理論的には、歴史は体系に従属しているのである。」

「《原系列》としてのトーテムが人間たちの生の出来事よりも前から存在し、われわれの『祖先である』とさえも神話が語るとき、この《原系列》はとおい過去にあり、そこからわれわれの現在の生に向かって歴史的な時間が流れているかのごとくだ。けれども同時に《原系列》は現在しつづけるのであって、生の出来事をたえずみずからの”無時間的”で有限なわくぐみの中に還元してしまう基準体系である。」

「すなわち《原系列》としてのトーテムは、”時間”のことばで語られる”永遠”、”通時”のことばで語られる”共時”である。」見田宗介『時間の比較社会学』,50p

「《原系列》としてのトーテムが人間たちの生の出来事よりも前から存在し、われわれの『祖先である』とさえも神話が語るとき、この《原系列》はとおい過去にあり、そこからわれわれの現在の生に向かって歴史的な時間が流れているかのごとくだ。けれども同時に《原系列》は現在しつづけるのであって、生の出来事をたえずみずからの”無時間的”で有限なわくぐみの中に還元してしまう基準体系である。」

「すなわち《原系列》としてのトーテムは、”時間”のことばで語られる”永遠”、”通時”のことばで語られる”共時”である。」見田宗介『時間の比較社会学』,50p

「年ごとにあるいはその他の周期ごとにくりかえされる《聖なる時間》は、たがいにひとつの共時性であり、”同一の時の再訪”であり、このようにしてそれはあの神話時代の《かのはじめの時》のくりかえしなされる現在化である。」

「それは流れてゆく時間の意味を、不変のものとしての構造のうちにくりかえし回収してゆく。エリアーデが強調しているように《聖なる時間》とは、まさにこのような時間の破棄への意思に他ならず、それは《時間のない時間》であることこそを本質とする。」

見田宗介『時間の比較社会学』,58p

ル・クレジオの聖なる時間/俗なる時間

並行的な時間意識

フランスの小説家のル・クレジオによれば、インディオが知っている唯一の歴史は「挿話的なものではなく、並行的な歴史の起源と展開」だという。それは恒常的なものであり、人間たちの歴史と同時に数歩の距離をおいて現れているという。そして彼らにとって世界は「並行的」であるという。

真木さんによると、聖なる時間と俗なる時間の「共時的な並行関係」に言及するだけでは十分ではないという。

単に並行するだけ、単に振動したり反復するだけではなく、「非対称性」がポイントだという。「対立」していることがポイントなのだろう。その点で、レヴィ・ストロースの「相並んで時間の中を漕ぎ進んでいる」という表現は正確ではないという。この「対立」によって変化を恒常的に保つバランスという観点は最後のコラムで扱うが、重要になる。

「『存在するものと存在しないものとを分かつ城壁に穴をうがつことで、インディオは非現実の世界に歩み入る』。ル・クレジオはかれらの《歌のまつり》について、このようにいう。」

[ル・クレジオ]「歴史はインディオの興味をひかない。人間たちの過去を知ったり、未来を知るために過去に問いかけてなんになるだろう。インディオが知っている唯一の歴史、興味をもつにふさわしいとみなす唯一の歴史は挿話的なものではなくて、”並行的な歴史”の起源と展開である。この歴史はまだ終わっていない。それは恒常的なものであって、人間たちの歴史と同時に、数歩の距離をおいて現れている。しかし、この並行的な世界、この霊魂の世界が卓越している点は、眼に見えないということだ。」

見田宗介『時間の比較社会学』,57p

遠い山嶺のような時間意識

真木さんは聖と俗の時間の関係を「一方は時間の中を漕ぎ進んでいるが、一方はいわば、時間の岸辺にとどまっている。それはとどまっていながらつねに並行している。とおい山嶺のようなものだ」と表現している。

たとえば頭上の月を見上げてみる。私が左右どこへ行こうと、その月はついてくる感覚を経験したことがある。私が行った場所にも行くであろう場所にも、やはり月はついてくる。そのような感覚なのだろう。

動いているが止まっているかのように見える。通時であるとともに共時でもある。過去であるとともに現在でもある。

現代的な認識の枠組み、時間意識からすれば矛盾的な表現であり、まさに「無時間的」ということになるのだろう。なぜなら過去は過ぎ去ったら無になるのであり、現在と共にあるとは見なされないからである。過去と現在と未来は分離され、人間と自然は分離されている。特に「(不遜な)科学的態度」においてはそうした矛盾した感覚は「心理的」、「超自然的」であると軽視されるのだろう。

「けれども《聖なる時間》に関して、《俗なる時間》とこのように共時的な並行関係をいうのみでは十分ではない。それはたんなる振動の双極ではなく、同時にひとつの”非対称性”なのだ。レヴィ・ストロースが『相並んで時間の中を漕ぎ進んで』いるというのは、この点で正確ではないともいえる。一方は時間の中を漕ぎ進んでいるが、一方はいわば、時間の岸辺にとどまっている。それはとどまっていながらつねに並行している。とおい山嶺のようなものだ。《並行的な歴史》ということばでル・クレジオが言おうとしたことは、たぶん、ほんとうは歴史ではないなにものかなのだ。」

見田宗介『時間の比較社会学』,57p

デュルケムにおける時間意識

社会生活のリズムから時間の概念が生じた

・「時間の概念」は、「社会生活のリズム」から導き出されたものであるとデュルケムは主張している。

つまり、時間概念は社会的産物であり、社会に起源をもつということである。

しかし「社会生活のリズム」とはいったいなにを意味するのだろうか。デュルケムは宗教の本質を「聖と俗の分類」であるとし、儀礼を「聖なる期間」として位置づけ、俗なる期間である日々の生活と対照的なものとして扱っている。

聖なる期間から俗なる期間へ、俗なる期間から聖なる期間へといったような反復は周期的であり、同じリズムで往来しているというわけである。この往来の、対照のリズムを「社会生活のリズム」というわけである。

デュルケムは「必須の標準点であった。あらゆる事物を時間的に配列する欠きえない標準点は、社会生活から借りてきたものである。日・週・月年などの分割は公的儀礼・祝祭祭儀の周期律に想応じている。暦は集団的活躍の整調を保障する働きと同時にそのリズムを表明するものである。」と述べている。

カテゴリー論と時間の関係は後で扱う。ここで重要なのは時間の概念が社会生活のリズムに起源をもつということである。宗教は社会に起源をもつのであり、社会、宗教、時間という順に概念が形成されていったということになる。

「このようにアプローチすれば,「経験論者」と「先験論者」とがおこなった論争で提起された認識論的問題の解決に役立つことができるであろう。時間,空間,その他のカテゴリーは、デュルケームにとって社会的カテゴリーであった。これらの諸カテゴリーは、カント的な意味で,人間の心に内在的であったのではなく,社会的環境によって与えられていた。たとえば,時間は,社会生活のリズムの集団表象であった。

すなわち,「必須の標準点であった。あらゆる事物を時間的に配列する欠きえない標準点は,社会生活から借りてきたものである。日・週・月年などの分割は公的儀礼・祝祭祭儀の周期律に想応じている。暦は集団的活躍の整調を保障する働きと同時にそのリズムを表明するものである。」(訳32頁)。」

ヅァイトリン,山田隆夫(翻訳),「エミール・デュルケーム (VII)-自殺-: 宗教生活の原初形態」(1990),260p「デュルケムの「宗教生活の原初形態』の大きな副産物は,いわゆる先験論と経験論を排する社会学的認識論である。

既に,属の概念は社会から借りてきたものであることを示したが,力や時間や空間の概念も人間の精神に本来的に内在するカテゴリーでないことを,トーテミズムの研究過程で確かめた。つまり,力の概念は宗教力から,時間の概念は社会生活のリズムから,空間の概念は地理的領域から,それぞれ導き出されたものである。抽象的で論理的な思考を整理する分類という概念や,力(因果関係を導く)・時間・空間という基本的概念のすべてが社会的産物である。哲学や科学にとって最重要な知識のカテゴリーは,宗教から,そして社会から生まれたのである。デュルケムの宗教論がいわゆる観念論に陥いらないのは,集合的に発生した道徳力や宗教力の観念を,常に社会の基体との相互媒介を前提にして捉えたからである。社会学的認識論,事実に即した実証主義的態度,これらが彼の宗教論を支えている。」

・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),61-62p「デュルケムの結論は、社会生活のリズムが時間の基底にあって、時間によって集合生活のリズムが表明されるということである。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ2―空間が時間を超越することによる因果律の打破」,160p

聖の時間と俗の時間の対称の激しさが、新しい観念を生じさせる

デュルケムは「宗教的観念が生まれたと思われるのは、この激昂した社会的環境における、この激昂そのものからである」とも述べている。

ここでいう激昂とは「集合的沸騰」を意味する。そして集合的沸騰は「聖の期間と俗の期間の対照の激しさ」が生んだものであるということである。対照や対立が集合的沸騰を生み出すのであり、保守的機能も革新的機能もこの対立が関わっているのである。

レヴィ・ストロースはこうしたデュルケムの主張に対して、「推進力や感動は結果であって、観念の体系に原因を求めねばならない」と批判している。

大事なのは「機能(結果や目的)」ではなく、「構造(体系)」であるということだろう。たとえば時間の構造もそのひとつだろう。たとえば我々は電車がどうやら遠い距離を徒歩や車よりも早く移動させてくれるという「結果」を「理解」することができる。しかし、電車がどのような構造であるのかはほとんど知らないし、「説明」できない。なぜそのような移動が可能になるのかという「メカニズム(過程)」も知らない。

「科学や宗教は,すべてシンボリズムに基づいている.ではこれらのシンボリズムは,どこから派生してくるのか.デュルケムの考えでは,それらが生じるのは「激昂した社会的環境における,この激昂そのものからである」(Durkheim1912:313=1941上:393).多くの未開宗教において,世界にはある種の力ないしエネルギーが遍在していると考えられる.それは「あらゆる種類の異質な存在を通じて伝播するエネルギー」(Durkheim1912:270=1941上:342)である.「マナ」や「ワカン」などの名で呼ばれるこの力は,いくつかの特徴を持っている.」

松浦雄介「知と信の社会理論――『宗教生活の原初形態』における――」,12p

「凡庸な日常生活と数日から数ヶ月におよぶ宗教的祭儀の興奮状態という2つの形相が同じリズムで振動しており、この対照の激しさが聖の感覚を噴出させるのに必要であったろうという記述にたいし、レヴィ=ストロースは、推進力や感動は結果であって、観念の体系に原因を求めねばならないと批判する。たしかに儀礼が人びとの心理的興奮を惹起させたとしても、この興奮の過激さが神聖という観念を生み出したのではないだろう。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へE・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012),122-123p

循環的な時間の概念

門口充徳さんは、デュルケムにとって時間とは「個人の過去の記憶や経験の意識から、抽象的で非人格的な枠組みに展開したものであり、あらゆる人びとから客観的に思考される社会的なもの」であるという。

デュルケムが考えるアボリジニ(オーストラリア原始共同体)の原始的な時間概念を、門口さんは「季節の周期的変化に関心のある農耕社会にみられる循環的な時間の概念に近い」と解釈している。

たとえば真木悠介さんは前8世紀ごろのヘシオドスの『仕事と日々』では「農事暦のように一年の間の活動を助言する性格をもっていたけれども、とくべつに循環そのものへの関心はみられない」と述べている。

古代ギリシャの哲学者のピタゴラスが「出来事がある周期のなかで回帰する」といったような(質的ではなく量的、抽象的な)「円環する時間の意識」とは区別する必要があるだろう。「稲をまき、育て、実りを得て収穫し、再び稲をまくという一連の営みが毎年繰り返される」という時間意識は量的ではなく質的で具体的な時間意識なのである。

一方で、アボリジニは農耕民ではない(狩猟採集民)ので、実際にアボリジニがどのような時間意識をもっていたのかがデュルケムの文献からは実証的に見えてこないということになる。

たとえばインティチュマは雨季が近づいた時期に行われるとあるように、儀礼はなんらかの自然のプロセスのリズムに基づいているとも解釈することができる。では他の祭儀と季節的変動との関連はどうかなど、詳細はよくわからない。また、デュルケムの当時の資料にトーテミズムをもった農耕民が存在していたかどうかなど、細かい事実関係に今回は関与しない。

「かれにとって時間とは、個人の過去の記憶や経験の意識から、抽象的で非人格的な枠組みに展開したものであり、あらゆる人びとから客観的に思考される社会的なものであった。

日・週・月・年は、公的儀礼・祝祭・祭儀の周期律に対応し、暦は、集合的活躍の調整を保証し、そのリズムを表明するものである。

このような序章での言説は、終章でも変わらない。「自我の中で、自我とともに流れることをわたくしが感じる具体的な持続は、……わたくしの内的生活のリズムしか表明しない」として、個人意識での時間の観念を捨象する一方で、「集合生活のリズムは、……あらゆる原初的生活の雑種的リズムを、主宰し、抱擁している」として、時間が社会の作品であることを強調する。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ2―空間が時間を超越することによる因果律の打破」,159p

「果たして集合体は、危機と復活を周期的に経験するものなのだろうか。アボリジニ社会に証拠を求めようとするならば、前節で扱った第2編、第7章、第3節のコロボリーになる。

一方で、狩猟・漁撈、食料の獲得といった小集団での生活と、他方で、クランや部族を招集して数日から数か月にわたって繰り広げられる宗教的祭儀という、俗と聖の対比である。

かれによれば、日常生活の無気力と祭儀での興奮の二つの形相が、同じリズムで震動するということになる。祭儀を挙行するにあたって、どのような危機があったのかについては言及されていないが、ともかく集合体の社会的連帯を祭儀が再強化する機能をもつことだけは語られていた。

そして第3編、第1章では、宗教生活と世俗生活は、空間と時間を共有しないとされ、同じく第2章では、礼拝は周期的な祝祭の循環で構成されているとされている。

かれの時間の概念にかんするこのような説明は、言い換えを繰り返しているにすぎないように思われるが、考察を試みるならば、まず近代社会に特徴的とされる直線的な時間の概念ではない。

どちらかといえば季節の周期的変化に関心のある農耕社会にみられる循環的な時間の概念に近いように思われるが、アボリジニは農耕民ではないし、宗教的祭儀が季節的変動や周期的危機と関連づけられているのかも定かではない。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ2―空間が時間を超越することによる因果律の打破」,160p

時間のリズム、空間のリズム

門口さんは「時間の概念の原初形態が集合生活のリズムということであるが、リズムを認識するためには、出来事とともに時間を測っていなければならない」という。「生活のリズムという考えは、すでに時間の概念を内包しており、時間の概念を説明する上では有効ではない」ともいう。

ここの話が抽象的で理解し難いが、なかなか面白く、理解したいと思わせるものがある。

たとえばT・スウェインは「アボリジニにおいて時間は存在せず、空間のみによって世界が成立している」と主張しているという。

遠い祖先の時代は「過去」とみなされず、時間意識は存在せず、時間を認めるような諸制度ももっていないという。しかし空間(土地・場所)で世界が成立しているとはどういうことか、時間意識があたりまえの我々現代人からは理解しがたいものがある。先ほど、リーチやレヴィ・ストロースの文脈で古代の時間意識が「無時間的」であることを学んだことも関係するのだろう。

たとえばアボリジニ社会において、人の誕生と死が「土地という空間」に位置づけられているという。

我々日本人の場合は一般に「人は親から生まれ、成長し、老いて死ぬ」という時間の流れの中で人生を考えている。しかし、アボリジニの世界観では、人の誕生は「親から生まれる」というよりも「土地から現れるもの」と考えられ、死は「土地に戻ること」だとされている。つまり、時間の中で人生を考えるのではなく、土地(空間)との関係の中で生と死が捉えられている。たとえばアボリジニの社会では「母親が子どもを産む」という認識はタブーであるとされているらしい。

門口さんによれば、「社会生活のリズム」は時間概念がなくても、「出来事の生起」として捉え直すことが可能になるという。

たとえば「昼の時間から夜の時間になった、俗なる時間から聖なる時間になった」というリズムではなく、「昼という空間から夜という空間に、俗なる空間から聖なる空間になった」といったリズムとえばいえばいいのだろうか。時間の中の規則性ではなく、出来事の生起そのものから生じるイメージである。夜の神と昼の神が戦いあうというアステカの神話のイメージにも近いものがありそうだ。神々の戦いという「出来事」が生じるからリズムが生まれるのであり、客観的で周期的な「時間」が進むからではない。

「また時間の概念の原初形態が集合生活のリズムということであるが、リズムを認識するためには、出来事とともに時間を測っていなければならないだろう。

デュルケムは、例えば季節が循環するはずの1年という時間の中で、凡庸な日常と興奮の祭儀との出来事の頻度をリズムといっているのではないか。

あるいは昼夜が交代する1日という時間の中で継起する出来事がリズムの感覚を生じさせると考えられているのではないか。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ2―空間が時間を超越することによる因果律の打破」,160p

「生活のリズムという考えは、すでに時間の概念を内包しており、時間の概念を説明する上では有効ではないように思われる。あくまでもリズムという様相を残そうとするならば、時間を問わず、たんに「出来事の生起」ということになるが、これについては後述する。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ2―空間が時間を超越することによる因果律の打破」,160p

「①遠い祖先の時代は、「過去」ではない。②時間意識は存在せず、時間を認識するような諸制度をもたない16。③空間(土地・場所)による存在論となっている。

デュルケムの所説に遡ることのできるエリアーデなどの時間論を徹底的に批判して、アボリジニ人類学に一石を投じたのがT・スウェインである。

そもそも本来のアボリジニ社会には時間は存在せず、空間のみによって世界が成立しているという主張である。

スウェインは、オーストラリア大陸をアボリジニが遭遇した外来者の特性にしたがって5つの地域に区分し、それぞれの地域での宗教的信念の歴史過程を解明するという画期的な業績を残している。

本来のアボリジニ社会として、ここで中心的に取り上げたいのは、外来者との遭遇が比較的遅かった中西部砂漠地域で、アボリジニの文化の原型を20世紀後半まで留めることができた地域である。

かれの主張の骨子は、アボリジニは、時間によってではなく、場所と空間によって存在を理解するということである20。

アボリジニにとって、出来事はたんに生起するだけであって、世界は永続する出来事AbidingEventsで構成されている。

永続する出来事は、土地や場所に結びつけられ、永続する律法AbidingLawを集合的に構成している。時間は、測られも数えられもせず21、存在論上の地位はあたえられない。ここでは空間が、時間化されることも、変動に委ねられることもなく、天地創造の宇宙論とも無縁である。

このように時間を封殺して空間のみで世界を理解するためには、場所についての独特の教義が必要である。既存の諸研究を検討した上でのスウェインの結論によれば、場所は意識的であって、経路によって聖地間を移動しているという。

こうして場所は、聖地の複数性を前提とした構造的なネットワークによって連結されていることになる。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ2―空間が時間を超越することによる因果律の打破」,162p

「さて時間の不在とはどのようなことなのか、スウェインからの引用を続けよう。

アボリジニ文化に特徴的な生と死にかかわる身体の生理的な否定と精神的な肯定は、時間の封殺に関係づけられるのではなく、場所による存在論から論理的に理解されなければならない。人の誕生とは、土地の表出であり、死とは土地に帰還することである。ここでは誕生は生殖とは切り離されており28、また母親とも隔絶されている。かれの主張によれば、母親が子どもを産むという認識は絶対的なタブーであり、男女間の陳腐な二項対立ではなく、女性と土地との強烈な対立を読み解くべきだということになる。

そして死後、分離した存在として個人の精神や霊魂が生き延びる余地はなく、死者の国も天国も準備されていない。全面的な空間論であるがゆえに、「場所ではない」ユートピアですら定義からして存在しえない。

逆に時間がささやきかけるのは人の死である31。親しい人や有力な人物の死に際して、追憶や故人の遺物があるとすれば、時間を招き入れてしまうことになる。

しかし時間が不在であれば、親子関係自体が存在しえず、通常の親族関係の概念枠組みで研究することはできない。また人の誕生と死とが土地という空間に関係づけられるのと同様に、婚姻にかかわる規則も空間との関係で理解されるべきだということになる。すなわちアボリジニ社会においては、人類学が研究対象としてきたような通常の親族関係は全面的に否定されているのである。」

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ2―空間が時間を超越することによる因果律の打破」,162p

参考文献リスト

今回の主な文献

中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」

中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」

エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」

エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」

グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」

グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化 」

真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108)」

真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108) 」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ: E・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012)[URL]

・『宗教生活の原初的形態』の全体的な要約となっている。批判的な言及が多い。

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 2: 空間が時間を超越することによる因果律の打破」(2013)[URL]

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 3: 土地と親族をめぐるアボリジニ社会の構造」(2014)[URL]

野中亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置」(1997)[URL]

酒井健「聖なるものの行方: 社会学研究会とそれ以後のバタイユ」(2013)[URL]

・教会の定義

・バタイユの話は面白い

太田健児「デュルケム後期道徳論における認識論問題:『宗教生活の原初形態』 のカテゴリー論と学説史再編問題を手がかりとして」(1999)[URL]

・主にカテゴリー(範疇)論、カントなどとの関連

ヅァイトリン,山田隆夫(翻訳),「エミール・デュルケーム (VII)-自殺-: 宗教生活の原初形態」(1990)[URLなし]

・デュルケムの主張の理解の補強に使える。ただし、マルクスとの対比が目的であるかのように全体が構成されていることに注意。

内藤莞爾「晩年のデュルケム (上)」(1983)[URL]

内藤莞爾「晩年のデュルケム (下)」(1984)[URL]

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983)[URL]

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (2)」(1984)[URL]

望月哲也「デュルケーム社会理論における宗教社会学の位置」(2000)[URL]

清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007)[URL]

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011)[URL]

寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980)[URL]

寺林脩「デュルケム宗教論の展開」(1981)[URL]

奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・ジンメルとデュルケムの比較の参考、集合的沸騰について

堀圭三「デュルケムのジンメル評価について」(1999)[URL]

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角 : 二つの規範と「社会」の実在性」[URL]

・『宗教生活の原初的形態』について極めてわかりやすく整理され、定義づけられ、一般化されているいい論文。

椎野信雄「遊びとゲーム: 遊びの貧困の所以 (特集 1 ゲームの時代)」(2011)[URL]

松浦雄介「知と信の社会理論」(2000)[URL]

加藤雄士「認識論のレビューに関する一考察: 人材開発の手法の理解に役立てるために」(2016)[URL]

中村恵子 「構成主義における学びの理論 : 心理学的構成主義と社会的構成主義を比較して」[URL]

沼上幹「われらが内なる実証主義バイアス」[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。