- Home

- エミール・デュルケーム, グレゴリー・ベイトソン

- 【基礎社会学第三九回(14)】【コラム】「来たるべき社会とその聖」をベイトソンから考える

【基礎社会学第三九回(14)】【コラム】「来たるべき社会とその聖」をベイトソンから考える

- 2025/4/24

- エミール・デュルケーム, グレゴリー・ベイトソン

- コメントを書く

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説

【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説

【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?

【基礎社会学第三九回(1)】エミール・デュルケムにおける「『宗教生活の原初的形態』の目的」を解説

【基礎社会学第三九回(2)】エミール・デュルケムにおける「宗教の定義」を解説

【基礎社会学第三九回(3)】エミール・デュルケムにおける「信念、聖と俗」とはなにか

【基礎社会学第三九回(4)】エミール・デュルケムにおける「儀礼」を解説

【基礎社会学第三九回(5)】エミール・デュルケムにおける「教会」を解説

【基礎社会学第三九回(6)】【コラム】プラグマティズムに対するデュルケムの評価

【基礎社会学第三九回(7)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズム」を解説

【基礎社会学第三九回(8)】エミール・デュルケムにおける「神と社会はひとつである」を解説

【基礎社会学第三九回(9)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズムの儀礼の具体例」

【基礎社会学第三九回(10)】エミール・デュルケムにおける「集合的沸騰」とは

【基礎社会学第三九回(11)】【コラム】聖なる時間/俗なる時間

【基礎社会学第三九回(12)】【コラム】ジンメルにおける「適切な距離」

【基礎社会学第三九回(13)】エミール・デュルケムにおける「認識論」とは

【基礎社会学第三九回(14)】【コラム】「来たるべき社会とその聖」をベイトソンから考える(今回の記事)

前置き

【1】学問における偽善と美について

関連付け

そもそもこのコラム自体、デュルケムの動画で扱うかどうか迷ったが、しかし理解は「関連付け」において真になされるものだとわたしは考えている(Aだけではなく、AとBに共通するCを発見することでAを真に理解することが可能となる)。

この関連付けがみなさんの助けになれば幸いである。ここまで読んでくれた人、視聴してくれた人はごくわずかだと思うが、今まさにあなたが目にしてくれているならばわたしはとても嬉しい。

もっと動画を分割すれば見てもらえる人が増えるのかもしれないが、分割することで失われるものがあると考えてしまう。

世界に対する無関心、偽善

遠い外国の飢餓や砂漠化、地球温暖化、戦争、テロリズム、核実験、ウイルスなどさまざまな「危険」が世界に存在することは漠然としか理解できていない。「世界はこうなっている、こんな危険にある、こうあるべきだ」と言われたところで、ほとんどの個人は「それは心配だ。なんとかなるといいね。でも私には私の生活がある」と感じるだけで終わるだろう。

いざ具体的になにかしようと思ってもよくわからず、募金や政治活動くらいしかわからない(かといって政治を詳しく調べるわけでもなく、どうせ変わらないと抽象的に無関心でいる)。

実際私だって偉そうなことは言える立場にない。

「いつか遠い未来に来る深刻な危機」や、「今現在、どこか違う場所で既に来ている深刻な危機」、「気づいていないだけで今生じている身の回りの危機」に具体的な関心を持てないでいる。「どうせちゃんと使われることはないだろう」とよく精査もせずに無関心に徹し、コンビニのレジの隅においてあるアフリカの飢饉の募金箱にお金をいれることはない。

SDGs(持続可能な開発目標)がとても胡散臭い邪魔な営為に見えてしまうことすらある。

レジ袋は無料で欲しいし、ストローもプラスチックがいい。電気代も原発を稼働させてでも安くなったほうがいいと心の底では思っているのかもしれない。そうした営みにどこか裏があるのではないかといった「偽善」を感じてしまう。また、自分とは無関係な営みのように「疎外感」を感じてしまう。自分と世界の関わりが実感としてわいてこない。

そんな抽象的な危機よりも、明日の自分の具体的な危機であり、家族や友人、恋人の危機が大事である。説教くさい思弁的な理想論は耳が痛くなる。

そうやって今日も私はエゴイズム的に生きるのであり、「何が正解かは誰だって本当はよくわからない」、「なるようになる、そのときはそのときだ」、「どうせいつか死ぬ」というアノミーやニヒリズム、オプティミズム(楽観主義)に浸ってなんとか精神を誤魔化している。忙しさで日々を埋め、精神を刺すような物事は忘却して、隔離させて閉じ込めておく。

たとえば「健全なる認識論」が仮にあったとする。それを日本において完璧なまでに諸個人で共有し、諸制度も変革されたと仮定する。その結果として他の諸国に取り残され、技術は退化し、他の先進国に取り残されて侵略されるかもしれない。正しすぎるがゆえに敗北するのである。

そうして愛する人が殺されるかもしれない。いっそのこと、不健康な認識論でよかったと世界を呪うことになるのかもしれない。まるでチキンレースのように感じる。いっそ本格的な危機が世界に生じてくれれば全体的な変革が可能になるのかもしれないと、漫画や映画の悪役のように危険な思想すらここからは芽生えてきそうだ(破壊のあとにしか創造がない)。そうやって「やらない理由」ばかりを探してしまう。

引っかかりと美しさ

「難しいことはよくわからない。だから政治家や学者に責任をまかせておけばいい」と、社会レベル、そして個人レベルでさえも危機を忘却し、感覚を麻痺させて日々を惰性で今日も私は生きている。

しかしどうもそういう生き方が「美しくない」、「神聖ではない」という「引っかかり」を感じている。学問を通して美しいものを知るたびにトゲが刺さったように違和感が増えていく。美や聖を学問を通して世界全体に知らしめることは、人々にこのトゲを埋め込んでいくことである。「静かな革命、内なる革命」とさえ言えるのかもしれない。

学べば学ぶほど無責任さや醜さが自覚され、どうも気持ちよくない。いっそ学問を知らなければよかったのにとさえ思うこともある。美味しい食べ物や美しい絵に接し続けると、不味い食べ物や醜い絵でどうにも我慢できなくなる。

美しさや神聖なものに、そして世界の危機や醜さ、不健全さに学問や生活を通して触れるたびに、「このままではよくない、こうありたい」というセンサーは無意識的に鍛えられていく。

動機はまだかなりエゴイスティック(自己中心的)ではあるが、私は美しいものや神聖なものに触れて人生を生きたいと素朴に感じるようになった。

人類の存続だとか、愛だとか、危機だとかいった偽善くさい高尚な理由ではなく、「美しいものや神聖なものに接していたい」からこそ私はやはり世界の危機とも接する必要があるのかもしれない。

自己中心的であるゆえに、だからこそ、脱自己中心的に志向していく。美しさと醜さは表裏一体であり、真反対であればあるほど、それを考えることは美を考えることにも通じる。

自己を変えるためには自己以外も変える必要があり、その境界と関係についての認識を改めて考えていく必要がある。

こうした理由から、私は世界の「病気(危機)、治療、道具」の3項目についてなにかしら知っておきたいと考えるようになった。

そのヒントが社会学や哲学の中にもあると思っている。そうして得た「智(wisdom)」を人々に広げることで少しでもこの危機の治療に繋がっていくことを願いたい。その構えの備蓄の一端を担いたい。

【2】創造発見学と創造美学、創造認識学

このサイトでは現在、創造発見学と創造美学、創造認識学の3つが主軸としてある。社会学や哲学はおおまかに創造発見学に分類されるものである。

いわばランダム性の領域であり、いざというときのための備え、構えとしての知識の備蓄のようなものである。適切な美と認識が、このランダム性の領域を用いて適切なアイデアを生み出していく。創造学、「なんのために、どこへむかって、どういうものを創造するべきか」についての、少なくとも方向性は定まってきたと言える。美や聖なるものに関わるものに創造の力を向けたい。

世界の危機や治療を「美」の側面から考えること、「認識論」の側面から考えることにわたしは特に関心がある。

それ以外の知識はそれらを考える際の「道具」であり、社会学や哲学などの多種多様な学問や、狭義に「創造技法」といわれるものもここに位置している。

これからコラムで扱う内容は、主に「創造認識学」のカテゴリーで扱っていく内容に関するものであり、これから私が一生をかけて扱うものである。

今回、記事がかなり長くなってしまっていることもあり、詳細な説明を省くこともあるがご容赦いただきたい。「来たるべき社会とその聖」の展望が、ほんのすこしでも得られれば、みなさんが学問を学ぶ強い動機となりうるとわたしは信じている。

【前編】創造美学第一回:クリストファー・アレグザンダーにおける「生き生きとした構造」とはなにか

病気、治療、道具について

【1】正常(健康)と異常(病気)をいかにして区別するのか

グレゴリー・ベイトソンとは

グレゴリー・ベイトソン(Gregory Bateson, 1904年5月9日 -1980年7月4日)は、アメリカの人類学者、精神病理学者、生態学者である。ダブルバインド理論などで知られている。主な著作は『精神の生態学』、『精神と自然』である。

正常と異常、健康と病理をいかにして区別するのか

デュルケムは「正常」と「異常(病理)」という言葉で現象を区別していた。特定の社会において集合意識(集合表象)となっているような、すなわち一般的な場合は「正常」であり、そうではないものが「病理」であるというわけである。

たとえばキリスト教社会の多くにおいて自殺は明らかに「病理」であるとみなされているのだろう(日本もそうだと思うが)。豚を食べることが異常な国もあれば、正常な国もある。

こうした定義は犯罪の定義が「共同感情が傷つけられたとその社会の人々の多くが感じるかどうか」という話とつながるものがある。

要するに絶対的な「内容」に即して正常と異常が判断されるわけではないのである。こうした考えは「聖と俗」の区別においても同様であり、「ある社会では聖であっても別の社会では俗でありうる」のである。

ベイトソンもカントのような理論理性の限界を踏まえたうえで「絶対的真理」なるものは得られないと考えている。それゆえに、絶対的にある要素がどんなコンテクスト(文脈)でも犯罪であるとか、病気であるとか、俗であるといったような思考をしていかない。言い換えればシステムによって要素への解釈は変動するのである。

要素よりも形式を重視する発想はジンメルに近いのであり、さらにより大きな構造(いわば社会的コンテクスト)を重視する発想はデュルケムに近い。だからといって相対的な視点に帰着するわけでもなく、多くのコンテクストに共通する基盤、「パターン」を探していく視点もある。

構造でも過程でもない、「階層」への着目

デュルケムが構造、ジンメルが過程に重きを置くとすれば、ベイトソンは「構造と過程が積み上がっていくより大きな全体」に重きを置いている。

より大きな目線からすれば、社会すらサブシステムであり、要素にすぎない。社会システムより生態システムのほうが単位としては大きいからである。「細胞の中のDNA」、「有機体の中の細胞」、「社会の中の有機体」、「環境の中の社会」というようなヒエラルキー(階層)構造があり、各単位は「システム」として捉えられていく。要素の振る舞いと全体のふるまいを明確に分けるという点が重要である。その意味で、全体の振る舞いがわかっても個人のふるまいがわからず、あくまでも全体的な傾向、確率的な説明に終始する(その逆もしかり)というデュルケムと重なる。

ベイトソンはある認識の枠組み(エピステモロジー、世界観、パラダイム、態度、カテゴリー等々)の正常/異常をデュルケムのように「一般性」から判断しない。たとえばその社会では一般的な認識だが、しかし不安定であることがありうる。

システマティックな基準で正常を異常を判断する

ざっくりといえば、あるシステムが安定的であれば健康であり、不安定的であれば病的であるというシステマティックな基準がある。たとえばすぐエンジンが爆発してしまうような車は「不健康」であり、爆発せずに安定して稼働するような車は「健康」であることになる。では、社会というシステムが安定しているとは、不安定であるとは、いったいどういうことなのか。

正しい認識枠組みと誤った認識枠組みの区別

正しい認識枠組み:変わることなく一定の状態を保ち続けるような状態のこと。ランナウェイにいたることなく、ホメオスタティックな、安定的な状態を保つ。たとえば安定して走る蒸気機関車などがその例として挙げられる。

追記:あらゆるものが変わらないという意味ではない。たとえば「変われば変わるほど、同じである」ということがありうる。Aが変わるという自体とBが変わるという自体の論理階型が違うので、矛盾は生じない。たとえばより抽象度の高いBというシステムを安定させるために、Aという要素が変わる場合がある(たとえば呼吸を安定させるために、深呼吸をするという変化が生じる)。もっとも、Aの変わり様がBの安定ではなく不安定に至らしめる場合もあり、それらが誤った認識枠組みと関係していく。

「けさ、ユング博士の論文をめぐってのディスカッションの席で、わたしは『**正しい**イデオロギーというものがあるのだろうか』という質問を発しました。わたしの口ぶりがユーモラスだったのが災いしたのでしょう、どなたもまともに取り合ってくれませんでした。地球上にはさまざまな民族が、さまざまなイデオロギーとエピステモロジーによって生きています。人間と自然との関係について、人間の本性について、知識と感情と意思について、それぞれに違った見方を持っています。しかもこれら多種多様な思考形態のなかに、『正しい』ものがあったとしたら、その正しい思考にしたがっている社会集団は変わることなく一定の状態を保ち続ける、ということがいえるはずです。もしそうした事実に基づいて生きている種族が地球上にいないとすれば、すべての文化が不安定であることを避けられない、ということになるはずです。」

『精神の生態学』,636p

誤った認識枠組み:単一の変数を強化し続け、システムは不安定になり、やがてランナウェイにいたるような状態のこと。ランナウェイは簡単に言えば「死」である。たとえば人口の増加によって飢餓が生じたり、環境破壊、戦争、核爆発などが生じる。

具体的な要素、中身ではなく、形式やシステムの安定性・柔軟性をもったあり方という抽象的な問題である。

安定的で柔軟性をもっていれば正しい認識枠組みであり、不安定で硬直性をもっていれば誤った認識枠組みである。そしてベイトソンの社会診断では、現代社会は誤った認識枠組みの上で成り立っているということになる。

「生物の進化するシステム――個々の有機体、動物および人間の社会、生態系等々――は、すべて複雑なサイバネティック・ネットワークからなり、いくつかの形式的特性を共有する。それらはみな増殖の可能性を秘めたサブシステムを含む。これらのサブシステムは、チェック機構が十分に機能しなくなると指数関数的な『ランナウェイ』現象をきたす。(例:マルサスの指摘した人口の累乗的増加特性。個人間の相互作用における分裂生成的な変化。国家間の軍備拡大競争。)」

『精神の生態学』,587p

【2】エピステモロジー(認識論)の歴史について

トーテミズム、アニムズム、神、そして神なき時代である現代

(1)トーテミズムの時代:自然と自分たちを同一視し、自然から得た手がかりを自分たちに押し当てる時代。例えば人間と狼(トーテム動植物の例)が区別されていない。

(2)アニミズムの時代:人間自身から得た手がかりを回りの自然界に押し当てる時代。例:自然は精神をもち、山も川も人格を与えられていた。

(3)超越的な神の時代:精神が自然と切り離され、孤立的で超越的な「神々」が誕生する。精神を世界に内在させている構造から、外在する構造へと変化する。

たとえばエジプトには内在する神(豊穣の神オシリスなど)が現れ、バビロニアには超越する神(宇宙を支配する神)が現れた。そしてキリスト教ではこうした2つの神が複雑に合わさっていったという。たとえば超越的である神ヤハウェと、人間の世界に内在したキリストといったように考えることができるのかもしれない。

(4)神が抜け落ちていく時代:テクノロジーは進歩し、合理的な考え方が一般的となり、非合理的な宗教の力が失われていく。

ウェーバーならば「脱魔術化」と表現するものである。神が抜け落ちても、精神と自然、人間と環境を切り離す思考の型自体はなかなか抜け落ちない。そうした思考のほうがテクノロジー(科学など)の進歩と合致しているからである(自然はただの物であり、支配、コントロールすべきもの)。また、人口の増大により、テクノロジーが進歩しないと困り、テクノロジーが進歩すると人口が増大する循環構造にある。

「人類学の資料から推察できるかぎり、われわれの最も古い祖先は、自然界から手掛かりを得て、それを、一種メタフォリカルに人間社会に押し当てて考えていました。言い換えれば、彼らは自然と自分たちを同一視し、文字どおり自然と心を通わせて、その響応(empathy)に導かれて社会を組織し、自分たちの魂についての理論を作った。これが世にいう『トーテミズム』であります。」

「この見方は、それなりにナンセンスでありますが、今日われわれがいそしんでいるところに比べれば、ずっと理に適っていると申し上げてよいでしょう。われわれを取り囲む自然界が、精神生態的なシステム構造を持っているとすれば、社会組織の中で生きる人間が、自分たちの姿を理解しようとするのに、自然界からのメタファーに頼るのは、当を得たことであります。」

「さて、その次に現れたと考えられるのが、トーテミズムとは逆に、人間自身から得た手掛かりをまわりの自然界に押し当てる思考法です。これが、いわゆる『アニミズム』で、山も川も森も、パーソナリティを与えられ、精神(こころ)をもつとされました。これもいろいろな意味で悪くない考えであります。」

「しかし次の段階になると、精神が自然界と切り離されて独り歩きを始める。神々の誕生であります。精神を内在させている構造から精神を切り離す――つまり、人間関係、人間社会、エコシステムの全体から精神を抜き取る――ことは、非常に深い誤謬にさまよい込むことであり、この誤りに陥ったものは、いずれ深い痛手を負うことは避けられない、とわたしは信じるものです。」

『精神の生態学』,641p

認識枠組みは強制性、拘束性をもち、幼少期に獲得される

合理性や二元論に我々は頼らざるをえない(アルコールのように依存、耽溺する)のであり、誤っていると知のレベルで認識したところで、無意識レベルではなかなか浸透しない。あらゆる場所で合理性や二元論を前提とした人間関係が、社会構造が存在しており、それに適応しなければなかなか生きていけない。

たとえば核をもつべきではないとしても、「もたざるをえないと思わざるをえない」ことと似ている。

認識枠組み(思考習慣や思考方法)は強力であり、人間に「強制的」に、「強化的」に働くものである。これはデュルケムが述べた「社会的事実の拘束性」と関わってくる。認識枠組みは意識的に発揮するというより、その殆どが無意識的に発揮されるものであり、幼少期の頃にその大半が植え付けられるものである。

神が抜け落ちていく時代は、宗教革命(16世紀)、科学革命(16~17世紀)、産業革命(18世紀~19世紀)などの時期と重なっていく。認識枠組みと社会的、経済的枠組みの関係はモリス・バーマンが扱っているのでいずれ深く扱う予定である。

【3】誤った認識枠組み(世界観、態度、学習)のリスト

- われわれと環境とを対立させて捉える思考

- れわれと他の人間を対立させて捉える思考

- 個人が(あるいは個々の企業や国家が)重要であるとする心

- 環境を一方的(uniteral)に制御することが可能であり、またそれを目指すべきだとする思い

- われわれは限りなき”フロンティア”を進んでいるという楽天主義

- 経済がすべてを決定するという”常識”

- テクノロジーが解決してくれるという無責任性

ベイトソンは産業革命期に有害な形を取って現れた「不遜な認識枠組み(姿勢)」のリストを挙げている。

「われわれと他の人間を対立させて捉える思考」は、デュルケムでいえば個人と社会の過度な対立と関係するだろう。端的に言えば「個人の中に社会がないのであり、社会に参加する意識、社会の中の個人という意識の希薄」である。

そうした参加する意識の希薄がアノミーやエゴイズムにいたり、自殺という「社会の病」にいたらしめるというのがデュルケムの根幹的な主張であった。

不健全な認識枠組みがまず根底にあり、それらがニヒリズム、アノミー、エゴイズムを個人に生じさせると考えていったほうがわかりやすい。

一方で、不健全な認識枠組みが不健全な諸制度(経済、政治など)を強化し、不健全な諸制度が不健全な認識枠組みを強化するという、悪循環(増殖的循環)が生じているわけである。

「現在我々の文明に支配的な観念が、有害な形をとって現れたのが産業革命期だということ。これらの思考と行動の形態は、百五十年に及ぶ偉大なるテクノロジーの破局的進展によって、端的に誤りであることが証明されたと、われわれは提言する。また、現代のエコロジー理論からも、それらの誤りは明らかである。環境との”戦い”に勝利する生物は自らを滅ぼすのだ。」

『精神の生態学』,652p

モリス・バーマンによる整理

先ほど産業革命期に現れたリストを示したが、より抽象的な形でモリス・バーマンがベイトソンの考え方を正しい認識枠組みと比較する形で要約しているので紹介する。

| デカルトの世界観 | ベイトソンの世界観 | |

|---|---|---|

| リスト1 | 事実と価値は無関係。 | 事実と価値は不可分。 |

| リスト2 | 自然は外側から知られ、諸現象はそのコンテクストからとり出され、抽象化されて吟味される(実験)。 | 自然はわれわれとの関係のなかで明らかにされ、諸現象はコンテクストのなかでのみ知ることができる(参加する者による観察)。 |

| リスト3 | 自然を意識的、経験的に支配することが目標。 | 無意識の精神が根源にある。叡智、美、優雅を目標とする。 |

| リスト4 | 抽象的、数学的な記述。数量化できることのみが現実。 | 抽象と具体とが混合した記述。量よりも質が第一。 |

| リスト5 | 精神は身体から、主体は客体から分離している。 | 精神 /身体、主体/客体はいずれも同じひとつのプロセスのふたつの側面。 |

| リスト6 | 直線的時間、無限の進歩。原理的には現実を完璧に知り尽くすことができる。 | 循環的(システムのなかの特定の変数のみを極大化することはできない)。原理的に現実のいち部分しか知ることができない。 |

| リスト7 | 「AかBか」の理論。情感は生理現象に伴って二次的に生じる現象である。 | 「AもBも」の理論(弁証法的)。情感は精緻な演算規則を持つ。 |

上の表の通りであり、詳細な説明は今回行わない。

より抽象的にいえば、デカルトは「二元論的世界観」であり、ベイトソンがそれらを「不健全な世界観」だとみなしているということである。そして「健全な世界観」である「全体論的世界観」に変更するべきだと主張しているということになる。

| 原子論 | 全体論 | |

|---|---|---|

| リスト1 | 物体と運動のみが現実。 | プロセス、形、関係がまずはじめにある。 |

| リスト2 | 全体は部分の集合以上のものではない。 | 全体は部分にはない特性を持つ。 |

| リスト3 | 生物体は原理的には非有機体に還元可能。自然は究極的には死んでいる。 | 生物体、もしくは<精神>は、構成要素に還元できない。自然は生きている。 |

原子論と全体論の区別がこちらである。「全体は部分にはない特性を持つ」というデュルケムが繰り返していた主張は全体論的な認識枠組みであるという点が今回はポイントになる。ベイトソンはそうした全体論を理論的に、サイバネティクスを通して整理しているという点がさらにポイントになるのだろう。デュルケムは理論的というよりアナロジー的に説明していた印象が強い。

表はモリス・バーマン『デカルトからベイトソンへ』,274pより引用

【4】今後予想される世界の危機について

テクノロジーと誤った認識論の組み合わせが危機を生じさせる

まず大前提として、「認識枠組み(エピステモロジー)」の誤りそれ自体は問題ではないという。

たとえば「目的意識」という認識枠組みは誤りであるかもしれないが、過去百万年間も続いてきたのであり、産業革命以前までは大きな帰結をもたらす可能性はそれほど高くなかったといえる。

誤った認識枠組みがなぜ現代において「危機」なのかというと、産業革命以降、「高いテクノロジー」との組み合わせが生じてきたからである。

もしテクノロジーがそれほど発展していなければ、小競り合いなどの戦争で特定の人種が壊滅的に滅んだりすることはあるかもしれないが、核戦争で全生物が死滅するほどの危機や地球規模の戦争や生態系が壊滅する可能性はほとんど低いだろう。しかしテクロノジーが発展していればそうした危機が現実味を帯びてきているのであり、実際に日本では核爆弾が使用されているし、原発事故も生じている。

「自分たち自身の捉え方も、他人の捉え方も、とにかく思考の全体を組み立て直さなくてはならない。これは面白がっていられることではない。」、「自分たちと自然界との関係をこんなふうに捉えているものが、高度なテクノロジーを手にしたとしたら、それが生き続けていく可能性は地獄の雪玉ほどのものでしょう。」とベイトソンは強く主張している。

われわれ自身の矛盾や混乱、不遜な態度は、より大きなシステムに「狂い」をもたらすこともありうる。とくにテクノロジーの進展によって、それが「より大きな破滅」をもたらす狂いをもたらしかねなくなってきている。

個人の認識枠組みも社会の認識枠組みに影響を与え、社会の認識枠組みも個人の認識枠組みに影響を与えうる。この悪循環によって生態システムが狂っていくのであり、連鎖を修正するような仕組みが要請されているのである。

「たしかに意識にしたがった生き方を、人間は百万年もつづけてきた。意識と目的とは、少なく見積もっても過去百万年、われわれの種の特徴となってきたものであり、その発生は、さらにずっとさかのぼるかもしれない。イヌやネコが意識をもっていないとは言い切れません。イルカならなおさらです。」

「だったら、そんなことをとやかく言っても仕方ないだろうと?いや、わたしが恐れるのは、意識という大昔からのシステムに、現代のテクノロジーが加わった点にあるのです。今日では日々効率を増していく機械が、交通のシステムが、飛行機と武器と医療品と殺虫剤が、意識の目指すところを強力に推進している。目的と意識の側に、身体のバランスも社会のバランスも、すべて突き崩す力がついてしまった。ひとつの病理が進行中なのであります。」

「われわれが何をしにここに集まったのかということと、わたしがいま述べてきたこととは、根本でつながっていると考えます。個々の人間がシステムの性格をもち、その人間が生きる文化がシステムの性格をもち、それをさらに大きく包む生態系がシステムの性格をもつ。しかし一方で、個々の人間システムのなかに、人間存在のシステミックなあり方を、ほとんど必然的にかき曇らせてしまうような奇妙なねじれが、意識という形で存在する。そのことの矛盾を考えなくてはならないと思うのです。」

『精神の生態学』,580p

「自分たちと自然界との関係をこんなふうに捉えているものが、高度なテクノロジーを手にしたとしたら、それが生き続けていく可能性は地獄の雪玉ほどのものでしょう。憎しみの生み出す死の平気で自滅しないまでも、爆発的に膨れ上がっていく胃袋で、この惑星を食べ尽くしてしまうに違いない。世界は有限の材料からできているのであります。」

『精神の生態学』,612p「しかしわれわれの心が――道具や行動のすべてを含めて――より大きな心の一部であるということは、われわれ自身の矛盾や混乱が、この大きな心のコンピューティング機構に『狂い』をもたらすことを意味する。われわれという狂気を含んだ内在的精神は、それ自体狂気に陥る危険にさらされる。巨大なテクノロジーをかかえるに至ったわれわれは、今やこの大きな心の中に狂気を生み出す能力を身につけたのだということを自覚しなくてはならない。」

『精神の生態学』,619p

目的意識とテクノロジーの組み合わせの例

例えばマルサス(トマス・ロバート・マルサス)は指数関数的な増殖能力をシステムは抱えていると述べている。いわゆる「人口爆発」の問題である。指数関数とは1,2,3と増えるのでなく、1,2,4,8と増えていくものである。

生物は自分たちの個体数以上の個体を残す能力をもっている。例えば夫婦2人で10人の子供をつくることも可能である。

人口の増大が過度に進むと、有害な要因によってしか生態システムが安定しなくなる。たとえば個体数の制御として「食料供給量の低下」などが挙げられる。

化学肥料、灌漑技術、遺伝子改良(GMO)、機械化などの農業技術の進歩によって、食料の増加は必ずしも線形(算術級数)ではなく、指数関数的な成長に近づくこともある。しかし、そうした科学技術が指数関数的に増加することによって、DDTのような殺虫剤が生まれ、環境と人体へ悪影響を及ぼすこともある。

たとえば人口の増加に伴い、電力もまた増加させる必要があり、原子力発電という技術が生じる。しかし原発事故によって環境への甚大な悪影響を及ぼすことがある。

人口が増大して国が貧窮すれば、資源をもとめて戦争が起きることもある。国家間の軍備拡大競争もまた指数関数的に増大していくことも考えられる。最近のAI競争も企業間で指数関数的に増大していき、簡単に地球を破壊できるようなテクノロジーを個人が利用できてしまうこともありえるだろう。

「さて、生態のなかに生きるということは、それぞれの種が生存競争と相互依存の組み合わせのなかに生きているということであります。この『組み合わせ』について考えないといけません。まず、それぞれの種がマルサスの指摘した、す数関数的な増殖能力を抱えている。それぞれの世代が、自分たちの個体数を上回る数の子供をつくる能力をもっている。この能力のないものが生態系の構成員に加わることはできません。生態系のようなシステムにおいて、それを構成するものが個体数を増加させる能力を抱えもっていることは必須の条件です。しかしそれぞれがこういう能力をもっているとなると、それらが合体してできるシステムを安定させるには、あるトリックが必要になる。たがいがうまく絡みあい、うまいぐあいに支え合わないといけない。さきほどから述べてきた自己修正的回路は、まさにその役割をはたすものであります。」

「マルサスの描いた曲線は、化学的な爆発のプロセスと同じ指数関数曲線でありました。”人口爆発”という例の呼び名も当をえたものであるわけです。」

『精神の生態学』,575p

「孤立した知識は、つねに憎しみに傾く。他のものは消してしまった方が便利だという”常識”がそうさせるのではない。その背後には、回路の孤しか見られない人間は、計算づくの目的的行為が裏目に出て自分を苦しめるという状況に出会うとき、驚きとともに怒りを禁じえないという、より深い理由があるのだ。DDTで害虫駆除を見事に達成した場合、虫に依存していた鳥が飢えて死ぬ。そうすると鳥が食べてくれていた虫の虫殺しまでDDTに代行させねばならないことになる。いや、それよりまず第1ラウンドで、毒入りの虫を食べた鳥が死んでしまうことになるだろうか。DDTで犬を死滅させてしまえば、泥棒防止のためその分だけ警察力に依存しなくてはならなくなる。するとその分だけ泥棒に知恵と武器がついてくる。われわれはこんな循環的世界に生きているのであり、そこで愛が生き続けるためには、《智》の声を届かせなくてはならない。循環性の事実を認知することも、《智》の営みのひとつである。」

『精神の生態学』,222p

危機へ至る3つの要因と、その相互関係

ベイトソンは危機の根を「3つの原因」にまとめている。

- テクノロジーの進展

- 人口増加

- 西洋文化の思考のあり方と世界に対する姿勢(アティチュード)の誤り

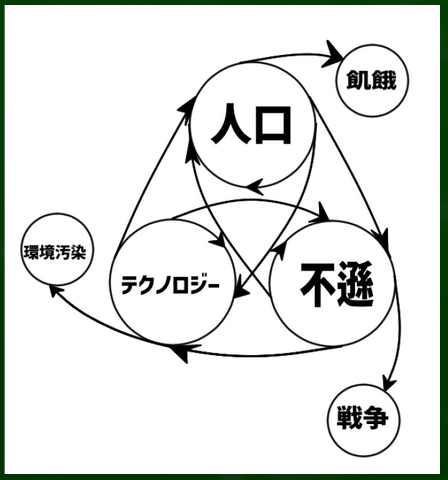

図にするとこのようになる。

それぞれの原因は相互作用関係にあり、それぞれは独自に自己促進的な増加を生じさせ、さらにそれぞれの原因の増加を強化するような仕組みになっている。いわゆる負の連鎖である。

- 人口の増加はテクノロジーを増加させ、人々の不遜を増加させる。

- テクノロジーの増加は人口を増加させ、人々の不遜を増加させる。

- :人々の不遜(悪い認識枠組み)の増加はテクノロジーを増加させ、人口を増加させる。

それでは、こうした諸問題、「病気」を治療するためにはいかなる手段が可能なのだろうか。

「これらの三つの原因はどれも、世界を破滅に導く**必要**条件であると、われわれは信じる。すなわち、このうちどれかひとつでも是正できれば人類を救うことができるという楽天主義に、我々は立つものである。」

「右の基本要因が、相互に作用しあっていること。人口の増加はテクノロジーの増長に拍車をかける一方で、環境に対する不信と不安の気持ちを助長する。またテクノロジーは人口増加を助長し、自然環境に対する傲慢で”不遜”な態度を強化する。」

「今の関係を示す図を添付した。図で注意すべきなのは、人口、テクノロジー、”不遜”を表す三つの円の矢印がすべて同じ向き(時計回り)になっている点で、これはこの三者がみな自己促進的(専門用語で言えば『自己触媒的』autocatalytic)な現象であることを表している。つまり、人口が大きくなるほどその増加率も高まり、多量のテクノロジーを抱えるほど新しい発明の起こる頻度も高まり、『敵』としての環境をねじふせる強大な”パワー”がわれわれにあると信じるほど、自らが”パワー”を持つように、環境が敵対していると思えるということである。」

「同様に、三つの原因は二つづつ、時計回りに結ばれたペアをなし、これが三つの自己促進的サブシステムを形成している(図の3つの楕円)。このシステムにどのようにして反時計回りのプロセスを導入するか――これが、いま世界とハワイが直面している問題だと言ってよい。」

『精神の生態学』,649p

【5】今後期待される世界の治療法について

まずは「人々の不遜」を変革するほかない

「現在進行中のプロセスを逆転するために、いま介入が可能な地点は、環境に対するわれわれの姿勢のあり方をおいてほかにない」とベイトソンはいう。

どんな解決策を想像しても、西洋文化の思考法と世界に対する構えが変革されないかぎり、それを政策として推し進めるには大きな無理があるのである。

追記:たしかに、「今日からは世界のためにテクノロジーを一切発展させることをやめましょう」とか、「世界のために人口を減らしていきましょう」といった提言が現実問題として聞き入られるとは思えない。

つまり、人口の増大やテクノロジーの増大を直接的に減少させることは難しいということである。人口を適切な量に維持したり、テクノロジーの方向を改善させるためには、「不遜な認識論」、つまり「悪い認識論」を「正しい認識論」に改善していく必要があるということになる。

しかし、認識論を変えるというのはわれわれが想像する以上に難しいという。「怒りっぽい性格」を変えるというような一部の、表面的なものの変革だけではなく、もっと「根底的な変化」である。ベイトソンの用語でいえば学習2や学習3に相当するものである。

「現在進行中のプロセスを逆転するために、いま介入が可能な地点は、環境に対するわれわれの姿勢のあり方をおいてほかにないと思われる。」

「テクノロジーの進歩発展を食い止めることは、いまの時点で不可能だとしても、それを適切な方向へ導くことは可能であるかもしれないこと。この点も、調整局ならびにセンターの研究課題となるべきものである。」

「人口爆発は、今日の世界が抱える唯一最大の問題であること。人口が増え続けるかぎり、生存に対する新しい脅威が――毎年一個とかいう割合で――生まれ続けることを覚悟しなくてはならない。そして最終的には地球規模の飢餓へなだれ込むことになる。(この末期症状にいたっては、ハワイとしてできることは何ひとつない。)人口爆発への対策として、われわれがここで提言できるものはない。どんな解決策を想像しても、西洋文化の思考法と世界に対する構えが変革されないかぎり、それを政策として推し進めるには大きな無理があると思えるのだ。」

『精神の生態学』,650p

【6】なぜ誤った認識論が変化しにくいのか

根底的変数と表層的変数を理解する

認識論を変更するとは、「根底的変数」を変えることであるといえる。

根底的変数:社会システム全体のあり方を決める倫理的・抽象的な諸前提。法によって制御が困難であり、(とくに幼少期の)教育によって生じたり変化したりするもの。たとえば「私」と「目の前のあなた」、「目の前の川」は独立したシステム同士であるという意識を法によって強制的に変えることは難しい。

表層的変数:表面的なレベルの人間行動。たとえば法によって暴力や窃盗という行動を抑えつけることは比較的容易である。

幾たびもの使用に耐える観念(習慣化された観念)はハードにプログラムされ、柔軟性が低く、変化しにくくなっていき、意識的な思考の検閲をパスして無意識的に発動するようになる。「三つ子の魂百まで」といえばわかりやすい。あるいは我々が呼吸を意識的にすることが日常でないように、あって当たり前であるというイメージである。

「論のはじめに理想として掲げた健康な文明システムというのは、高く張られたロープの上で、巧みにバランスを取る軽業師にたとえられるかもしれない。軽業師は一つの不安定な状態から次の不安定な状態へ動き続けながら、もっとも基本的な命題――『わたしは綱の上に立っている』――が真である状態を保っている。このとき、腕の位置や腕の動きの速度等の諸変数に非常に大きな柔軟性が与えられている。それらの諸変数を自在に変化させながら、軽業師はより根本的で一般的なレベルでの安定を得ているわけだ。腕が固定されていたり、マヒしていたりして、腕と身体全体とのコミュニケーション経路が断たれた状態では、落下は避けられない。」

「いまの例を頭において、われわれの法システムのエコロジーを考えると面白い。まず明らかなように、社会システム全体のあり方を決める倫理的・抽象的な諸前提は、法によっては制御しにくいものだ。」

「一方、より断片的で表面的なレベルの人間行動を法によって固定するのは容易である。ということはつまり、法律が蔓延してくるにつれて、綱渡りをするわれわれの社会の『腕』の動きの自由がしだいに奪われていくということを意味するようである。綱から落ちる自由の方は野放しになったままで。」「しかし、この現状を受け止めたうえで、法令によって根底的変数の安定化を図ろうとするのは適切ではない。これは、法令ではなく、教育と性格形成のプロセスを通して実現していかなくてはならないということなのだ。今日われわれの社会が、教育の領域で最も大きく揺れ動いているのは、この意味で、まことに理にかなった現象だと言えそうである。」

『精神の生態学』,659p

ハードとソフト

ハードにプログラムされることで、「柔軟性」に余裕が出てくるという点もポイントになるが、しかしハードにプログラムされたものが「誤った観念」であった場合は、さまざまな問題が派生して生じていくことになる。ゲームで言えばソフトは取っ替え引っ替えされるが、ハードは同じであるイメージになる。わざわざメーカーがハードをソフトごとに開発する必要はない。

根底的変数は、デュルケムでいえば「宗教的真理」に相当するものだろう。たとえば現代でも「自由や平等、人格といったものに価値がある」と我々はハードにプログラムされているといえ、それらを疑うことは基本的にない。

また、認識論が「学習」されるということは、カテゴリーの社会的起源論とも重なる論点である(ベイトソンは遺伝子との協同をも考えているだろうが)。

「要するに、ある変数が長期間にわたって許容値の中間点付近にとどまっていると、しだいにその動きの自由が他の諸変数によって”食われ”、ついにはその可動幅がゼロになってしまう――より正確には、そこに食い込んできた諸変数の値を乱すという代価を払わなくては動けなくなってしまう――ということである。言い換えれば、値を変えずにいる変数は、その事実によって、ハードにプログラムされていくということ。もっともこれは、習慣形成の現象を別の角度から言ったものにすぎない。」

『精神の生態学』,665p

【7】認識論の変化は理論上可能か

認識論の変化は理論上可能である。なぜなら、異なる時代や他の特定の文明においては、実際に異なる認識的前提に基づいて人々が生活しているからである。遺伝的にあらゆる要素が規定されていて、学習による変化ができないというわけではない。

特定の認識論だけが唯一の生き方ではない。簡単に認識論を変えることができないというのは事実だが、不可能と決まったわけではない。ただし、急激に変えられるものでもない。

「他の文明と他の時代にあっては異なった姿勢と前提郡――生態系のなかで人間がもつ『値』が、人間と環境との関係を律してきたこと。昔のハワイの文明も、また現在のハワイ人にしても、西洋的な”不遜”とは無縁である。われわれのやり方だけが人間として唯一可能な生き方ではない。変化は理論上可能である。」

『精神の生態学』,665p

【8】正しい認識論の例(バリ的性格について)

分裂生成理論(対称的分裂生成、相補的分裂生成)とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

ベイトソンは悪い認識論を「分裂生成」と関連付け、バリ島の社会では分裂生成がない点に注目している。つまり、バリ島の社会は正しい認識論の例、すくなくとも「よりマシな例」であるということになる。

分裂生成理論:個人や集団の相互作用が徐々にエスカレートし、対立的または補完的な関係が強化され、やがて破局的な分裂に至るプロセスを扱う理論のこと。対称的分裂も相補的分裂も「増殖的循環(悪循環)」であるとされている。

分裂生成パターンは「クライマックス型のパターン」とも呼ばれている。人間には行き着くところに行き着いたときの緊張解除の願望があるのではないかともベイトソンはいう。

対称的分裂生成:相互に競争や対抗行動がエスカレートするパターンのこと。相互促進的な行動が本質的にAとBで同じであることでエスカレートするパターン。

具体例:冷戦時代の軍拡競争。 夫婦間の激しい言い争いがエスカレートして関係が崩壊する。 スポーツの試合でお互いに挑発し合い、過剰な攻撃性が増幅する。

相補的分裂生成:支配・服従、攻撃・回避といった補完的な関係がエスカレートするパターン。相互促進的な行動が本質的にAとBで違っていても、互いが適切にかみ合うことでエスカレートするパターン。

具体例:権威的な親と従順すぎる子どもとの関係。上司の支配的な態度に対して部下がますます萎縮する。攻撃的なパートナーと受け身のパートナーの関係が悪循環する。

「イアムトルのデータを分析する中から、わたしがたどり着いたエートスの定義は、『個人における本能的・感情的な動きを組織する、文化的に平準化されたシステムの表出』というものである。」

「イアムトル族のエートスの分析分析――そこに繰り返し現れる『強調点』ないし『テーマ』を浮き立たせる秩序づけの作業――から、分裂生成の理論が生まれた。」

「イアムトル社会の作動のしくみに、二つのクラスの『増殖的循環(いわゆる「悪循環」)』が、特に浮き立って看取されたのである。二つとも、Aの行動がBの行動を刺激し、そのBの行動がまたAを刺激して、はじめの行動を強めるという、社会的相互作用の連鎖である。ここでAとBには、個人として行動する人間も、集団の一員として行動する人間も含まれる。」「これらの分裂生成的シークエンスには、二つのクラスが認められる。」

「対称的分裂生成。AとBとの相互促進的行動が本質的に認められる、競争や張り合いのケース。」

「相補的分裂生成。相互促進的行動が本質的に違っえ値ても、互いに適切にかみ合っている、《支配ー服従》、《養護ー依存》、《見せるー見える》等のケース。」『精神の生態学』,175p

「今示唆したように、われわれの見ている相互作用が、性行為と形式的な類似にあるのだとすると、当事者のエネルギー切れというようなことではなく、何かオルガズムのようなものがはたらいて、それが一つの上限を設定しているのではないかという推測が湧いてくる。」

「つまり、何らかの身体的またはニューロン的な関わりの激しさが、ある点に”達した”ところで、分裂生成の緊張が一気に解放されるということだ。実際、単純な張り合いのケースをいろいろ並べて考えてみても、どうもこれがことの深層ではないかという思いが残る。人がなぜ、『常識』からみれば損なのはわかりきった争いに引き入れられ、しかも一度入り込むと抜け出せなくなるのか、その謎を説明するひとつの重要な因子が、この種の(意識的・無意識的な)解放願望を想定することで得られるのではないか。人間の抗争好きな傾向を生み出している本性のようなものがもしあるとすれば、それは何よりも、この行き着くところに行き着いたときの緊張解除の願望なのではないだろうか。」『精神の生態学』,176p

プラトー型のパターンについて

プラトー型のパターン(plateau、高原状態):「強度の一定した持続(プラトー)」のパターンであり、特定の要素が過剰に増大することなく、一定の範囲にバランスよく留まるパターンのこと。

この一定の強度が「中庸」である点が健全な認識論には重要となる。バランスや安定、平衡を維持することが重要であり、そのために常に変化し、対立を越えていく、あるいは緩和していくところにポイントがある。

プラトー型のパターンは生得的なものというよりも社会的・後天的なもので、「学習」によって習得しうるという点がポイントである。

一方、クライマックス型のパターンは赤ん坊ですらもっているので、生得性が強いのかもしれない。仮に人間が、累積的相互作用に走る傾向をもともと具えているとするなら、それを抑え込む学習が(後天的に)バリ島ではなされているということになる。

具体例:AとBが争った場合、その関係を一定の敵対状態に凍結するという試みがバリ島では行われている。

Aが一方的にBにたいして話を聞かせるような語り方をしない。子供が母親に甘える仕草を見せた場合、母親はそれにのらない。音楽でも徐々に強度を上げていくようなリズムではなく、規則性にしたがって楽音が流れていく。目的的行動よりも現在それ自体に価値をおく行動を基本とする。

| 非バリ系 | バリ系 | |

|---|---|---|

| 認識枠組みの違い | 特定の単純な変数の最大化を目指す。たとえば個人、あるいは集団が経済的価値の最大化を目指して動く。特に金、信望、権力などの「パワー」の変数が重要になる。 | 特定の単純な変数の最大化を目指すことはない。「安定性」とでもいうような高次元の、複雑な変数の最大化を目指す。 |

図で整理するとこのような違いとなる。

社会のパターンの違いが、個人の認識枠組みのパターンの違いへとつながっていくということになる。デュルケム的な視点とも重なるものがある。表面的な要素よりも構造や関係、つまり繰り返される一般的なパターンを見ていくからである。

「バリの社会で例外的に見られる累積的相互作用のうち、もっとも重要だと思われるものが、大人(とくに親)と子どもとの間で起こる。その典型的なシークエンスを述べてみよう。まず母親が、子供のちんちんを引っぱるなどして、戯れの行為を仕掛ける。刺激された子供は、その反応を母親に向け、二人の間に短時間の累積的な相互作用が生起する。だが、そこで子供がクライマックスに向かって動きだし、母親の首に手を回したりなどすると、母親は自分の注意をサッと子供からそらしてしまう。この時点で子供は、別の累積的相互作用(感情の激発に向けて相互に苛立ちをつのらせていくタイプのもの)を仕掛けることが多いが、これに母親はのらず、見る側に回って子どもの苛立ちを楽しみ、子供が攻撃してきたときも表情一つ変えずにサラリとこれをかわしてしまう。」

「これは、子供がもっていこうとする種類の相互作用を母親が嫌悪していることのあらわれではあるが、同時のそれが、他人とそのような関わりをもっても報われないことを子供に教え込む、学習のコンテクストになっている点に注意したい。」

「仮に人間が、累積的相互作用に走る傾向をもともと具えているとするなら、それを抑え込む学習がここでなさているわけである。」

「ともかく、バリの生活に子供たちが組み入れられていくにつれて、彼の行動からクライマックスのパターンが消えていき、それに代わって高原状態(プラトー)――強度の一定した持続――が現れていくと論じることは可能だ。バリ社会ではトランスもいさかいも、こうしたプラトー型の行為連鎖によって進行する傾向を持つ。」「バリ島の音楽、演劇、その他の芸術形態の一般的特徴として、クライマックスの欠如ということが挙げられる。音楽に関して言えば、その進行は形式的な構造に基づき、また強度の変化は、これらの形式的関係の展開のしかたと時間的長さによって規定される。近代の西洋音楽に特徴的な、強度を次第に増しながらクライマックスへと盛り上がっていく構造はなく、よりフォーマルな規則性にしたがって楽音が流れていくのである。」

『精神の生態学』,178p

「人間も哺乳動物として、基本的には多元的で最大化を目指さない価値体系の中に生きている。しかし、奇妙なことにこの動物は、一つないしそれ以上の変数(金、信望、権力など)の値が大きければ多いほどいいというコンテクストに自ら収まることがある。」

「哺乳動物の多元的価値体系を、人間も基本的に抱えているものだとすると、たとえばイアムトル族の社会組織を前にする人類学者は、その社会の価値体系を抽出し、それによって彼らに特徴的な行動を説明するということ以外に、引き受けなくてはならない仕事があることになる。すなわち、人々がその社会に組織されていく過程で、彼らの哺乳動物としての存在の上に現在の価値体系がどのように『かぶさって』いったかを訪ねていくこと。」

『精神の生態学』,190p

「ところが、バリ島文化では、この単純化のプロセスがはたらいていないようだ。個人も村も、単純な変数の値を一方的に高めようとはしない。そうではなく、なにか『安定性』とでもいうような高次元の変数の最大化を図るのである。」

『精神の生態学』,191p

【9】道徳の再建について

デュルケムにおける道徳の再建

アノミーもエゴイズムも、根は単純な変数(お金、権力、信望など)の最大化を目指すという社会的に形成され、強化された「認識論的前提」にあるという点がポイントになる。

そうした誤った前提を正すメカニズムとしてデュルケムは「社会的道徳の再建」を目指すのであり、これは「正しい認識論的前提」とも関連するものであると考えられる。具体的には「教育」や「制度の変革(たとえば中間集団の再建)」を通して目指されるということになる。

あるいは集合的沸騰における「新たな社会的理想(神聖さ)の創造」によって実現されていくということにもなるかもしれない。

単純変数の最大化ではなく、安定性という高次元の変数の最大化を目指すという「重し」として集合意識が新しく位置づけられ、その範囲の中で、重しのなかで「個人化、個性」が位置づけられるということになる。

これはデュルケムが「道徳的個人主義」を主張したこととも重なってくる。社会によって価値があると、神聖であると、また安定的であると思えるような方向において個性の発達やテクノロジーの発達がされていくならば、かならずしもそうした増大はアノミーやエゴイズムを生じさせるものではなく、また生態を崩壊させるものではないといえる。ただし、なにをもって「安定的」なのか、そもそも社会とはなにかというシステム論的な発想はデュルケムの時代においてまだ整備されていなかった。

ベイトソンにおける「智」の育成

いずれにせよ個性という「表層」が問題なのではなく、個性がいかなる「コンテクスト」に置かれるのか、「認識論的前提」に置かれるのかという「全体論的な視点」がポイントになる。こうした全体論的な視点に基づく知識のまとまりをデュルケムは「智(ウィズダム)」と名付けている。要素単体ではなく、常にその要素が収まる全体、コンテクストとセットで考えていくのであり、一番大きなコンテクスト(生態システム)とできるだけ関連付けて考えていく思考のあり方である。

智(wisdom):より大きな相互作用システムについての知識。生き物としてのシステム全体から差し出されてくる知識を受け止め、それに導かれる心。

ベイトソンは「法」による表面的な強制では長期的にはあまり好ましくなく、「教育」による根底的な変化を望ましいとみなしている。

また、社会単位の治療だけではなく、個人単位の治療も不可能ではないという。

例えば個人単位では、愛や芸術、動物との交流、宗教との接触などによっても誤った認識論に修正がほどこされるケースもあるという。心理療法(サイコセラピー)もその代表的な例である。

いずれにせよ社会的な単位の治療においては法令などの「その場しのぎの解決策」では事態をより悪化させる可能性があり(DDTの散布など)、長期的なスパンを視野に入れた政策や教育が必要になるといえる。

また、そうしたものを実施するためにも、智に習熟した人間を増やすということが大前提として必要になる。

「意識がチェックすべき対象の決定権を目的が握ってしまうと、巧みな技術のつまった袋ができる。それあの技術そのものは、ほとんどが非常に有益なもので、その発見は大いに讃えるべきものではあるのですがしかしそれらの素晴らしい知識を手にしたことで、身体のネットワーク・システムについてわれわれは何を知ったというのでしょうか。ウォルター・キャノンは、『身体の智』という本を書きましたが、『医学の智』については誰も本を書いておりません。《智》というのは、要するにより大きな相互作用システムについての知識と定義していいものです。攪乱を受けたときに指数関数的な変化の曲線があらわれる、そういうシステムの全体について知ることは《智》の営為であります。」

『精神の生態学』,579p

「病気をそれぞれ個別化し、それぞれの防ぎ方や直し方のトリックを身につけても、全体性を看取する《智》(vision)は生まれてこない。われわれのトリックは一方で、生態系や種の個体群の動的均衡を崩し、抗体に対する病原体の免疫性を強め、新生児と母親との接触を絶つというような、さまざまな問題を生み出してもいるのだ。意識が切り取ってくる因果連鎖が、始めと終わりとが切れたものではなく、システムの大小さまざまな回路の一部をなすものであるとき、切り取った連鎖をいじればシステムの正常な働きは阻害される。しかも医学はテクノロジーのほんの一部にすぎないものだ。今後現われてくるテクノロジーは、生態システムの、いまだ正常に機能している部分をどこまで撹乱していくのだろうか。」

『精神の生態学』,221p「最後に、今述べた状況に対して修正的にはたらく要因に目を向けておこう。人間の活動の中で、意識を通した連結によって偏向されずにいるものは何か。《智》が広がっている領域はどこか。」

「もっとも重要なものに『愛』があることは疑いない。マルティン・ブーバーが行った人間関係の分類の分類が、われわれの議論とかみ合うものだ。彼は、《我と汝》の関係を《我とそれ》の関係と区分し、後者を人間と無生物との間で特徴的に見られるものと規定したうえで、人間同士でも愛より目的のほうが重要な場合には《我とそれ》の関係が現れることを指摘した。」

「筆者としては、彼の考えに補足して、人間と社会、人間と生態系の間にも《我と汝》の関係が成り立ちうることを提言したい。複雑なサイバネティクス構造をもつ社会やエコシステムが、生あるものと感じられるかぎりにおいて、愛による結びつきは理論的にも可能だろう。」

……

「人間と他の動物、あるいは人間と自然界との交流は、ときに、《智》を育む。宗教。」『精神の生態学』,594p

【10】今後期待される道具(理論)について

文明を単に退化させればいいというわけではない

原始時代のトーテミズムやアニミズムがいかに認識論的に健全だとしても、我々は古代の不便さにもはや耐えることは難しい。テクノロジーや知識をすべて放棄することが可能だとしても、それは賢明ではないとベイトソンはいう。バリ島のケースでも同じことが言えるだろう。

こうした発想はデュルケムや真木悠介さんにもみられる。いかにして健全な認識論の「エッセンス」を我々の文明とフィットさせるかが課題となる。全てを忘れてまるごと退化することが可能であったとしても、また同じ過ちを繰り返しては意味がない。

「オーストラリア原住民とエスキモーとブッシュマンの無垢に返ることは、たとえそれが可能だとしても、賢明ではない。それでは無垢に返ることを促した賢明さそのものが失われてしまい、すべてもう一度始めからやり直さなくてはならなくなってしまうからだ。」

『精神の生態学』,655p

文明が高度であるとはどういうことか

我々が歴史を通して獲得してきた「智(賢明さ)」を保持したまま、健全な認識論とうまく組み合わせることはいかにして可能なのか。賢明さを助長するような、維持するような「装置」を、テクノロジーをもっていれば、そうした文明は高度だといえるという。

そうした装置=道具として、ベイトソンはサイバネティクスの知識を挙げている。サイバネティクスはコミュニケーション理論、情報理論、システム理論など呼び名がたくさんある。サイバネティクスを通して生まれたインターネットもそのひとつである。

こうしたサイバネティクスを生態学として考えるベイトソンの試みが「精神の生態学」であり、そこでは精神が「システム」として考えられている。今回はその試みを詳細に紹介する余裕はない(最後にすこしだけ扱う)。

デュルケムの考えはルーマンによってサイバネティクスの知見を経由し、「社会システム理論」として繋がっていったということも重要だろう。もちろんその間の試みであるパーソンズの社会システム理論も忘れてはならないものである。

社会学も哲学も「智」の道具となりうるという点がポイントになる。また、そうした認識論的な智を土台として、物理学や化学などの諸科学が適切な方向に向かって発展していく限り、それらもまた生態にとって有益な道具となりうるのだろう。

我々はなにも考えずに、単純な変数(経済発展、個の利益、種の発展など)の強化のために創造・発展をしつづければいいというのではなく、「適切な方向に基づいて創造をする」という視点が今必要とされている。フッサールが直接的に経験、直感される世界を土台として諸科学を基礎づけようとしたように、ベイトソンもまたシステム(精神)を土台として諸科学を基礎づけようとしたのかもしれない。

「”高度”の文明と呼ぶためには、また、人々が必要な《智》を保ち、身体的・美的・創造的なよろこびをもって生きていくための要件が(教育・宗教面において)整っていなくてはならない。」

「人間の心の柔軟性と文明全体の柔軟性がマッチすることが重要だ。人間の遺伝的、経験的多様性に見合うだけの多様性を文明が持つというだけでなく、予測されない変化に臨んでもそれに十分対処できるだけの柔軟性――”事前適応性”pre-adaption”――を、文明がもっている必要がある。」

「”高度”の文明では、人間の環境への働きかけは一定のリミット内に抑えられる。一度失われたらもとに戻らない天然資源は、必要な変化を達成するためだけに使われる。(サナギが蝶に変身する過程で、過去にたくわえた脂肪を使うように。)それ以外は、宇宙船地球号の受ける太陽エネルギーのみによって、文明がエネルギー代謝を行うよう図らなくてはならない。これを実現するためには、テクノロジーの飛躍的進歩が必要になるだろう。いまの段階で、われわれが光合成と風、潮、水から引き出すことのできるエネルギーでは、世界の人口のごく一部しか支えることができないのだ。」

『精神の生態学』,655p

来たるべき社会とその聖

【1】「神=精神」について

超越的な神の登場によって生じた誤った認識論

たとえば個人や社会とも全く関わりがない、独立した創造者である「超越する神」や、個人や社会と関わりはあるが、空の神や木々の神といった「内在する神」が歴史上存在した。

「神を自分とは完全に独立した、超越的ななにかだという意識」は、自分もまた他者や自然とは独立したなにかだという意識が論理的に自然と出てくるとベイトソンはいう。

その結果、「道徳的・倫理的な配慮をする必要のない世界」だと思いこむようになってしまう。生存において重要な単位は自分や家族、種であり、周りの世界は他の種族や野獣などと対抗しながら存在していると思いこむようになる。

つまり、誤った認識論の根は産業革命自体にあるというより、それ以前の宗教的な態度にあるといえるのだろう。真木悠介さんやウェーバーがヘレニズムやヘブライズムに歴史的な関心をもっていたこととも繋がっていく問題である。

「神を外に置いてその創造物と向かい合わせ、そのうえ自分が神と似た姿をしていると考えるなら、自分はまわりの事物の外側にいて、それに相対するように存在するという思いが、論理的に、自然的に出てきます。精神は完全に自分に所属するものに思え、まわりは『心ない』、したがって道徳的・倫理的な配慮をする必要のない世界だと思えてくる。そこから何をどう絞り上げようと自由だ、と。自分の生存を支える単位は自分であり、あるいは家族や同族のグループであり、それがそのまわりの世界、他の社会的ユニット、他の種族や野獣や草や木と対抗しながら存在しているのだという思いが出てきます。」

『精神の生態学』,612p

拡大されたエゴイズム

自分だけのためではなく、愛する他者のために生きるという態度も「拡大されたエゴイズム」であると真木さんはいう。愛する人のため(異性をめぐる戦い)、国民のため(国家間の戦争)、同じ宗教を信じるものたちのため(宗教戦争)、人々はお互いを敵視して争うのである。

新しいかたちの神

ベイトソンにおける健全な認識論では、宗教が新しい姿で見えてくるという。ベイトソンにおける健全な神の姿は「広大な精神」であり、最も大きな単位の「精神システム」であるという。こうした新しい宗教の姿は、拡大されたエゴイズムの一つの克服のあり方なのではないだろうか。

精神の基本特性(これらの要件を満たせば精神システムであると言える)

深掘りはできないが、簡単に「精神システム」の要件を述べておこう。

- このシステムは差異をもとにして動く

- このシステムは、数々の差異とその数々の変換形を伝える閉じたループとそのネットワークから成っている。(ニューロンを伝わっていくのは『衝撃』ではなく、『差異の知らせ』である。)

- このシステム内の出来事は、多くの場合、反応する側からエネルギーが引き出されるのであって、反応を引き起こす側からの衝撃をエネルギーの糧としない。

- このシステムは、自己修正性を持ち、それはホメオスタシスの方向にも、ランナウェイの方向にも発現する。自己修正的ということは、試行錯誤を含意する。

たとえば人間を「生命システム」として具体的に考えていこう。体温は一定に保たれるようにシステムは構成されており、もし低すぎれば震えて上がるように、高すぎれば汗をかいて下がるようになっている。

こうした自己修正的なメカニズムがなければ、体温が上がりっぱなしや下がりっぱなしになり、ランナウェイ(死)が生じてしまう。

われわれは「精神」と聞くと、二元論的に体と分離したなにかだと思ってしまう。しかしベイトソンのいう精神とはシステムのことであり、人間だけではなく機械にも、自然にもありうるという。その複雑さがそれぞれ違うだけである。たとえばエアコンも単純な精神システムを具えている(室温が下がれば、一定の温度まで上がるような仕組みがある)。

ベイトソンの例では盲人が杖をもって歩いている時、盲人という生命システムにおいて杖もまたシステムに含まれうるということになる。体の「外部」もまたシステムに含めていく(内部)という発想が重要になる。

「この『精神』でありますが、ある最低限の基本特性を具えたシステムなら、それを『精神』と呼んでもかまわないとわたしは考えています。『精神』の呼び名に値するシステムの基本特性を列挙してみましょう。」

『精神の生態学』,638p

広大な精神=神

さまざまな精神(システム)は、最も大きなシステムである生態システムに「内在」する。システムの輪郭線を別のレベルで引いてみるとき、進化構造の全体が精神特性をもってくる。もちろん、私とあなたの生命システムが区別可能という意味で、それらは独立的なシステムではあるが、しかし他のシステムがなければあるシステムは存在できないという意味でお互い依存し、つながっている。

精神:複雑な関係が帯びる機能、創発的特性のこと。心性(mental)とも呼ばれる。

広大な精神:個々の精神をすべてサブシステムとして組み込んだ最も大きいシステムのこと。

「細胞の中のDNA」、「有機体の中の細胞」、「社会の中の有機体」、「環境の中の社会」というようなヒエラルキー構造(論理階型)があり、各単位は「システム」として捉えられていく。つまり大きなシステムの中に小さなシステムがあると言ったような複雑な関係が織りなされている。しかもそれは静的ではなく動的に、くっついたり離れたりして常に変化しているのである。

ジンメルが「他者と目線があったときにそこに社会(社会過程)が生じうる」と述べていたこととも繋がるものがある。盲人がちょっと杖を離せば、一時的に杖との関係がなくなると考えることもできる。

細胞を広い視野で見ていくと、社会とも自然環境とも関わりをもつものとして見えてくるのである。

このようにして全てを包括しうるような最も大きなシステムが「広大な精神(Mind)」と呼ばれている。

そしてこの「広大な精神」を神に例えるならそれもよいとベイトソンはいう(比喩であることがポイントだろう)。ただし従来の意味の(人格的な)神ではないことに注意する必要がある。

「そしてこれら個々の精神をすべてサブシステムとして組み込んだ、広大な《精神》は神にもたとえられるものであります。この大いなるシステムを指して『神』と呼んでいるヒトも実際見受けられるようです。これはしかしあくまでも、相互につながり合った社会システム全体とこの惑星のエコロジー全体に内在する神であります。」(『精神の生態学』,612p)

追記(2025/04/23):引用文が正確ではなかった。正確な引用文は下記の通り。

「そしてこれら個々の精神をすべてサブシステムとして組み込んだ、広大な《精神》Mindを考えて下さい。この《精神》は神にもたとえられるものであります。この大いなるシステムを指して『神』と呼んでいるヒトも実際見受けられるようです。これはしかしあくまでも、相互につながり合った社会システム全体とこの惑星のエコロジー全体に**内在する**神であります。」

『精神の生態学』,612p

「言い換えれば、a-観念の生態系(これを大文字のMを使って《Mind》と表記しよう)においては、観念の**使用頻度**が、その観念の生存を決定する要因になること、そして、b-一定頻度の使用に耐えた観念は、習慣形成によって、もはや批判の目の届かない所にしまいこまれ、その生存をさらに安定させるということだ。」

『精神の生態学』,663p

超越的な心的決定と内在的な心的決定の違い

従来の宗教における神では、「超越的な心的決定」が重要であり、「内在的な心的決定」は重視されていない。

超越的な心的決定:超自然的、超越的な存在者があらゆるものを決定するということ。超越する神性=心性は、全知全能であり、すべての情報を持っていて、あらゆるシステムに良い結果も悪い結果も独自の判断で生じさせる。

内在的な心的決定:超自然的、超越的な存在者ではなく、感情ももたず、独自の評価も行わない。

われわれ個人、社会、動植物、無機物、それらからなる複合的なシステムなど、さまざまなシステムが織りなす最も大きなシステムが内在的な神であり、精神であり、心性である。それぞれのシステムの組み合わせによって、それぞれのシステムにとって良い結果も悪い結果も生じさせる。

ただし、ベイトソンは「世界が巨視的に見て心的特性を持つからといって、それを構成する最小粒子が精神特性ないしはその可能性を持つということにはならない」と注意している。サミュエル・バトラーなどは神秘的な考えによって、最小単位にも精神的なものがやどっていると考える点でベイトソンと立場が異なるという。

そもそも「最小粒子」なるものを人間が知覚できるのかどうか、認識できるかどうか不明である。カントなら「できない」と判断するのではないだろうか。フッサールなら「それ以上遡れず、あるとしかいいようがないもの」とでもいうのかもしれない。現代科学では「クオリア」などとも呼ばれるのかもしれない。

「すなわち、われわれの宇宙は、物理的に決定されるだけでなく、それに加えて(そしてつねにそれと相伴うかたちで)心的にも決定される――これまでの論は、結局この点に帰結するものだつた。」

「『心的決定』mental determination といっても、超自然的な要素を科学にもちこもうというのではない。世界を巨視的な視点からみたとき、そこには必ず心的な特性が現れる、ということだ。これは超越者から与えられる決定ではなく、内在する immanent 心的決定性である。宇宙の中の生ある部分、あるいは生き物を含んだ部分では、この決定性はことに複雑で顕著に現れている。」『精神の生態学』,618p

「超越する心性(または神性)は、一人の全治の存在として思い描かれる。《彼》の得る情報は、地上をめぐる経路とは分離したチャンネルを通して得られる。地上の一つの種が、エコロジーを破壊するふるまいに耽るのを見ると、この《心》は、怒りと悲しみをもって、戦争や汚染や死の灰を送り届ける。」

「内在する精神も、最終的には同じ結果をもたらすものだ。ただしこちらは起こることも悲しむこともしない。内在する精神は分離した、超=地上的な伝達チャンネルによって事態を把握し自らの行動を決定することができない。したがって分離した感情をもつことも、評価のコメントを下すこともない。より大きな決定のしくみが、内在者と超越者とでは違っているのである。」「世界が巨視的に見て心的特性を持つからといって、それを構成する最小粒子が精神特性ないしはその可能性を持つということにはならない。この点でわたしは、サミュエル・バトラー、ホワイトヘッド、ティヤール・ド・シャルダンと意見を異にする。わたしの見る心性とは、複雑な**関係**のみが持つ機能である。」

『精神の生態学』,619p

【2】「神と社会と神聖と美、そして精神」はひとつか

バリ島における「お村さん」

ベイトソンによると、バリ島の人々は「お村さん」という寄合組織をもっているという。

お村さん(I desa):正式村民全員によって構成される寄り合い組織、その抽象的人格のこと。村は村本尊 (神,Betara Desa)とも呼ばれ、この神に供物が捧げられる。

デュルケムでいえば、まさに「お村さん」は神の象徴であり、同時に社会の象徴であるのだから、「神と社会は一つではないか」ということにになる。

「特にその行動が、『寄合』(正式村民全員によって構成される、身分階層を織り込んだ組織)に関係するものである時、この特質は極めて顕著だ。この組織は、世俗的には『お村さん』(I Desa――”I”は英語の”Mr”にあたる敬称)と呼ばれ、その事細かな規則や手続きは、この抽象的人格との関連で説明される。同時に村は、『村本尊』(Betara Desa――”Bettara”は神を呼ぶときの敬称)とも呼ばれ、この神に対して社が建立され、供物が捧げられる。(この点、バリ島文化の理解には、デュルケーム的な宗教社会学の方法で望むのがふさわしい。彼ら自身、そのアプローチを当然と考えるはずだ。)」

『精神の生態学』,184p

バリ島における正しい行い、許容される行い、許容されない行い

ベイトソンはバリ島の人々の行いを、正しい行い、許容される行い、許容されない行いの3種類に区別している。

正しい行い(patoet):人々から積極的に是認され、美的にも評価される行為。

許容される行い(dadi):とくにプラスの価値付けもマイナスの価値づけも行われない行為。

許容されない行い(sing dadi):蔑まれ、避けられる行為。例:自分の資産を増やせるだけ増やそうといつも考えているような行為。

ここで重要なのは「正しい行い」が美的にも評価されるという点である。もっとも、宗教的・社会的な権威によって「こういうものが美しい、正しい」とカッチリと決まっているわけではないという。

「そういうときには、そうやるべきだ、美しいと感じざるをえない」というような形式的な絶対原則に訴えるものだという。

おそらくは社会がAというからAだ、宗教がAというからAだというような権威によって正誤や美醜が自動的に、学習的に必ずしも決まるわけではないということになる。もちろんそれらは感性に影響はしているかも知れないが、より本質的で客観的で、普遍的ななにかがあるはずである。

「文化的に『正しい』patoet行いは、人々から積極的に是認され、美的にも評価される。『許容される』dadi行いは、とくにプラスの価値づけもマイナスの価値づけもされない。『許容されない』sing dadi行いは蔑まれ、避けられる。」

「――この一般則は多くの文化に翻訳可能なものだろうが、一歩突っ込んで、まずdadiの意味するところを探ってみると、それはわれわれが『エチケット』または『法』という言葉で言いあらわしているのとは等価ではない。『エチケット』も『法』も、他人またはなんらかの社会的存在が下す価値判断に関わるものだが、バリの人々はそういう、なんらかの人間的・超自然的権威によって行いがpatoetとdadiとsing dadiとに分類されるのだという感覚は抱いていない。『なになにがdadiである』というのは、むしろ、『そういうときには、みんなそうやるものだ』という、絶対原則に訴える言い方なのである。」「さらに強調しておくべきことは、正しい、あるいは許容される行いを規定するパターン(ことに言葉遣いのそれ)がとてつもなく複雑であるために、バリの人々はつねに(家族の間でさえ、ある程度は)誤りを犯しはしないかという不安と共に暮らしている。しかも、その細則は、箇条書きに整理できたり、感情的な態度に還元できたりする性格のものではない。相手がどう感じるかとか、それがどのような尊敬の気持ちを示すかというレベルの心遣いで太刀打ちするには、あまりにも微に入り細にわたった規則なのである。きつく張られたロープの上を、いつ足を踏み外すかと恐れながらバランスを取って進む、そんな綱渡りの人生をバリの人々は日々生きているといえるかもしれない。」

『精神の生態学』,185p

美しさと正しさが一致するメカニズム

たとえばベイトソンでいえば、あるシステムが安定的なとき、要素と要素が調和している時には「美しい」と感じられ、また「正しい」と感じられるのではないだろうか。その「調和のあり方」はその時々の状況や要素、制度等によるという意味で流動的、相対的、特殊的であり、コンテクストに強く依存するが、「要素(部分)がコンテクスト(全体)と調和しているときに正しく、美しく感じられる」という次元では普遍的であると言える。

ベイトソンの言葉で言えば、「自然界のあらゆる分野の現象に、同じ種類のプロセスを探っていくことができるのではないか」とも近いものがある。たとえばチューリップが美しいと思えるのはなんらかのシステムの調和のあり方が、自分というシステムの調和のあり方と「類似」しているからなのかもしれない。

C・アレグザンダーでいえば、この美は「名付けえぬ質」であり、「私たちの自己に似ている形や空間構造は神や宇宙の構造を反映したものであり、その限りにおいて価値の高いものと判断される」、「私たちが、この一つであるもの(統一体)とこの関係に入ったとき、私たちと物事とはなんらかの形で溶け出し、より透明となり、形が失われ、宇宙がそこから形づくられる空(くう)の中に消え失せる。」という主張とも関連するのだろう。この統一体とは「神」の別名である。

人は安定的な、調和的な、コンテクストとフィットする、全体に上手く収まった部分を「美的」にも「神聖的」にも評価する傾向にあるのではないだろうか。

集合的沸騰にいるとき、諸個人はそれぞれ調和し、孤立した部分という意識や俗的な意識が小さくなっていき、「神聖さ」を、そして「社会」を自らにとりいれていき、それらとの「境界」が消えていく。全体に部分が上手くフィットすると、そうした境が消えていくのである。『自殺論』における自己犠牲で「愛」を扱ったが、これも一種の「他の部分(サブシステム)との境」が消えていく現象なのかもしれない。愛も神聖さも美も社会も、良いと思われるものは要素と要素が調和した時であるという原則があるのではないだろうか。俗的な自己が消えていく、脱自己中心化は今まで学んだ人たちが進むべきと感じていた方向として共通するのは偶然ではないはずである。

参加する意識

あらゆる要素が相互作用する一番大きなシステムが「広大な精神システム」であり、ベイトソンはそれを「神」に例えることがある。

神(広大な精神システム)を部分的にであったとしても調和させるから、人は楽しいと感じたり、美しいと感じたり、神聖だと感じたり、愛を感じたり、幸せだと感じるのではないだろうか。我々の体温が低すぎもせず、高すぎもせず、ちょうどいい感じに整ったときに「体調がいい」と感じることも無関連ではないはずである。

我々はその大きなシステムの中の、そしてその要素であり「サブシステム」であり、我々はいうならば「神の一部」ということになる。選択せずとも不可避的に世界(生態システム)に参加しているのであり、社会に参加しているのである。モリス・バーマンが「参加する意識」と名付けた感覚に通底するものがある。

それを意識するかどうかの違いが重要であり、われわれはそれに対してあまりにも無頓着なために、自分と他のシステム、あるいは自分たち(国家、家族等々)と他のシステム(国家、家族、自然)を切り分けて、断続させて考えてしまうのである。

そうすると増殖的システムは止まらず、やがて(かけがいのない)自分や自分たちをまもるために核兵器を作り、敵を壊そうとする。しかしその敵も自分も、同じシステムの要素であるから、結局は自分に対して核兵器を撃つことと等しい。

「環境を破壊するものは自らを破壊する」というベイトソンの言い方は、デュルケムの「社会の性質に含まれている道徳より他の道徳を欲するということは、社会を否定することであり、ひいては自己を否定する」という言い方とも重なってくる。環境を否定することは、自己を否定することにリカーシブ(再帰的)に繋がっていくのである。

「しかしもっと大胆にユニットの修正を進める必要があります。生物の側の柔軟性ばかりではなく、環境がやはり柔軟性をもって動くということも考えに入れなくてはならない。環境を破壊する生物は自らをも破壊するからであります。生物と環境とが合体したものこそが生存のユニットであるからです。」

『精神の生態学』,600p

明日の形而上学

だからといって、もはや昔のように個人と社会があまりにも密接であったり、(通常の意味での)神と社会があまりにも密接であるような社会に戻ることはできないだろう。

「いざとなったら大勢の人間と一緒に喜べる」というような範囲の自由自在性が重要なのかもしれない。その点でジンメルが述べた「距離のバランス」が示唆的である。そのときどきの、その状況に応じて適切に個人と社会の距離の調和の形を探っていくことが重要であり、紋切り型に「これをすれば全てOK」ということはない。その意味で「(綱渡り的な)バランス感覚」が重要になる。

マンハイム的な意味での「全体性(トータリテート)」をもって視野を広くし、ルーマン的に人間の主観に頼り切らずに「システムの合理性」をも頭に入れる必要が出てくるのだろう。

いずれにせよ特定の変数に頼り切らないこと、多くの変数を考慮し、全体性を確保し、その調和・中庸・安定・柔軟性を保つことが今まで学んだ多くの学者には共通している。たしかにこれだけではひどく抽象的でこのままでは役に立ちそうにはないが、「指針」にはなる。理論の整備は社会システム理論や精神の生態学、精神の美学を通して行い、さらに具体事例を多く取り扱っていくことが必要になる。

「今、まだいかにも頼りないものではあるが、エコロジーの思想が広がりつつある。この思想も、生まれるそばから政治と商業の場に持ち運ばれ、矮小化されてしまっているのが実情ではあるが、ともかくも、今なお人間の心のなかに、統一を求める衝動、我々をその一部として包み込む全自然界を聖なるものとして見ようという衝動が働いていることはたしかである。」グレゴリー・ベイトソン『精神と自然』、24p

マックス・ウェーバーは「いつか色彩が変わる。無反省に利用された観点の意義が不確かとなり、道が薄暮れのなかに見失われる。大いなる文化問題が、さらに明るみに引き出されてくる。そのとき、科学もまた、その立場と概念装置とを添えて、思想の高みから事象の流れを見渡そうと身構える。科学は、ただそれのみが研究に意味と方向とを示せる星座を目指して、歩みを進める。」と述べた。

ベイトソンの理論は諸問題を明るみに出してくれるような、「星」であるとわたしは信じている。

参考文献リスト

今回の主な文献

中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」

中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」

エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」

エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」

グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」

グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」

グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化 」

真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108)」

真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108) 」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ: E・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012)[URL]

・『宗教生活の原初的形態』の全体的な要約となっている。批判的な言及が多い。

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 2: 空間が時間を超越することによる因果律の打破」(2013)[URL]

門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 3: 土地と親族をめぐるアボリジニ社会の構造」(2014)[URL]

野中亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置」(1997)[URL]

酒井健「聖なるものの行方: 社会学研究会とそれ以後のバタイユ」(2013)[URL]

・教会の定義

・バタイユの話は面白い

太田健児「デュルケム後期道徳論における認識論問題:『宗教生活の原初形態』 のカテゴリー論と学説史再編問題を手がかりとして」(1999)[URL]

・主にカテゴリー(範疇)論、カントなどとの関連

ヅァイトリン,山田隆夫(翻訳),「エミール・デュルケーム (VII)-自殺-: 宗教生活の原初形態」(1990)[URLなし]

・デュルケムの主張の理解の補強に使える。ただし、マルクスとの対比が目的であるかのように全体が構成されていることに注意。

内藤莞爾「晩年のデュルケム (上)」(1983)[URL]

内藤莞爾「晩年のデュルケム (下)」(1984)[URL]

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983)[URL]

内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (2)」(1984)[URL]

望月哲也「デュルケーム社会理論における宗教社会学の位置」(2000)[URL]

清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007)[URL]

清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011)[URL]

寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980)[URL]

寺林脩「デュルケム宗教論の展開」(1981)[URL]

奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・ジンメルとデュルケムの比較の参考、集合的沸騰について

堀圭三「デュルケムのジンメル評価について」(1999)[URL]

小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角 : 二つの規範と「社会」の実在性」[URL]

・『宗教生活の原初的形態』について極めてわかりやすく整理され、定義づけられ、一般化されているいい論文。

椎野信雄「遊びとゲーム: 遊びの貧困の所以 (特集 1 ゲームの時代)」(2011)[URL]

松浦雄介「知と信の社会理論」(2000)[URL]

加藤雄士「認識論のレビューに関する一考察: 人材開発の手法の理解に役立てるために」(2016)[URL]

中村恵子 「構成主義における学びの理論 : 心理学的構成主義と社会的構成主義を比較して」[URL]

沼上幹「われらが内なる実証主義バイアス」[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。