まえおき

今回の抑えておきたいキーワード及び要点

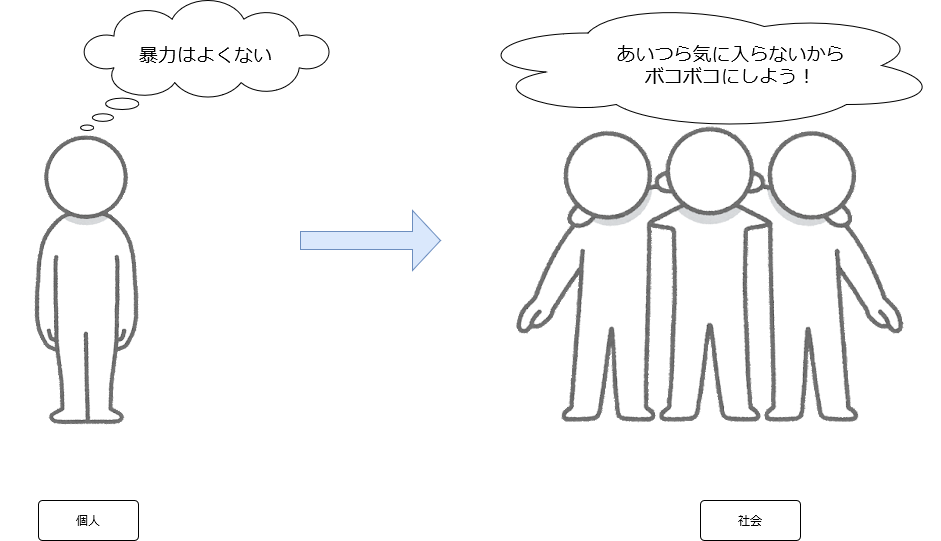

- 「社会学的悲劇」:一つの場所に集まった大衆に「社会学的昂奮(こうふん)状態」が生まれ、個人の知性を押し流し、分別や道徳という批判的抑制を消失させ、人々を「最低の人々の基準」に引き下げてしまうこと。ジンメルはこの「社会学的悲劇」を否定的に評価した

- 「一般社会学と形式社会学(純粋社会学)」:一般社会学は個人の力とは違う集団的な力、個人的水準と社会的基準の差異、個人と社会の関係を分析する。形式社会学は個人と個人の間の心的相互作用そのものを扱う。

- 「空間的な近接と分離」:空間的な近接は感情的な性格をもち、空間的な分離は知的な性格をもつ。空間的な近接は「社会学的な昂奮(こうふん)、感情の昂揚(こうよう)」を生みだし、人を愚かにすることがある(社会学的悲劇)。空間的な分離は知的な発展を前提としていて、空間的な近接による悲劇を避けつつ、共属することが可能である。ジンメルは空間的な分離による共属を肯定的に評価した

動画での解説・説明

・この記事のわかりやすい「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ゲオルク・ジンメルとは

ゲオルク・ジンメル(1858~1918)はドイツの社会学者。ベルリンの中心街に裕福なユダヤ商人の7人姉妹の末っ子として生まれる。

ベルリン大学の哲学部に進学し、23歳で哲学博士の学位を取得する。その4年後にベルリン大学の哲学部の私講師になり、その5年後に院外教授となる。哲学正教授となったのは56歳のときであり、ベルリン大学ではなくシュトラスブルク大学であった。学問的には評価されながらも、ベルリン大学の正教授になれなかった理由はジンメルがユダヤ人だったこと、宗教的見解が相対主義的だったことが原因という説がある*6。

1909年にM・ウェーバーやF・テンニースらと共にドイツ社会学会を創設した。ジンメルの社会学に関する主な代表作は『社会文化論』(1890)、『社会学』(1908)、『社会学の根本問題』(1917)。

ジンメルには「個人と社会の葛藤(かっとう)」という問題関心があった*7。当時のドイツにおいてユダヤ人は「異邦人(よそもの)」であり、いかにして社会にとって異質なものが社会との関係を築くのかという視点が重要になる。

ジンメル関連の記事

・以前の記事

【基礎社会学第五回】ゲオルク・ジンメルの「形式社会学」とはなにか

【基礎社会学第七回】ゲオルク・ジンメルの「社会学的悲劇」について学ぶ(今回の記事)

・以後の記事

【基礎社会学第九回】ゲオルク・ジンメルの「純粋社会学」の例である「軸の転回」、「社交」について学ぶ。

【基礎社会学第十一回】ゲオルク・ジンメルの『貨幣の哲学』を学ぶ (前編)

【基礎社会学第十三回】ゲオルク・ジンメルの『貨幣の哲学』を学ぶ (後編)

基礎前提知識

前回のジンメルの記事はこちら

【社会学を学ぶ】ゲオルク・ジンメルの「形式社会学」とはなにか

形式社会学とはなにか

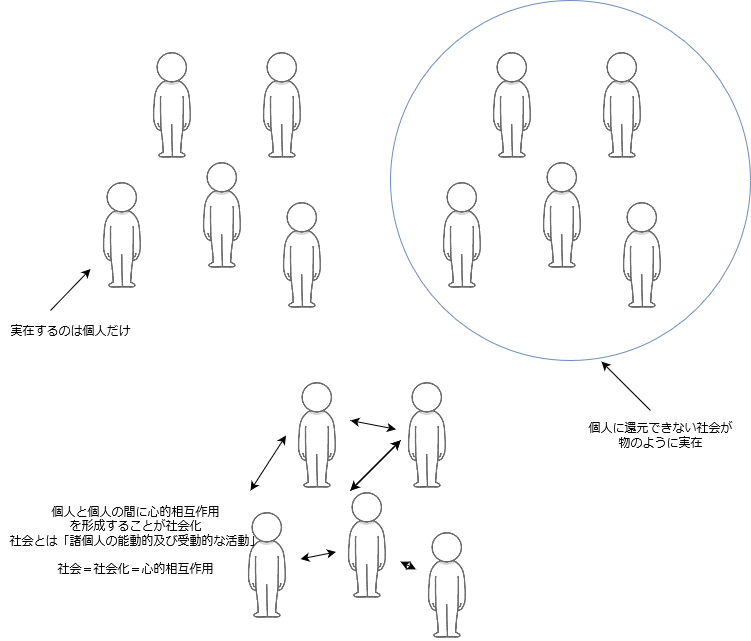

形式社会学(けいしきしゃかいがく):人間同士の心的な相互作用の形式を社会学の対象とする立場*3。社会化の形式を研究対象とすべきであるとする社会学上の立場であり、ゲオルク・ジンメルが創始者*4。社会的なものを、政治・経済・宗教などの内容と、支配と服従、闘争と競争、模倣と分業などの結合形式とに分け、後者に見られる人々の心的な相互作用を研究の対象とする社会学*4

人間同士の心的な相互作用の形式を社会学の対象とする立場を「形式社会学」というが、「相互行為主義」と表現する人もいる。ジンメルが著した『社会学』の第一論文「社会学の問題」には「形式社会学」という言葉は使われていない。社会学者の富永健一によれば、ジンメルが導入したことは「社会を個人に分解した上で、それらの個人の相互行為として社会を捉える方法的起点」であり、それは「相互作用主義」だという*5。

ジンメルの考えでは社会とは心的相互作用であり、また社会化とは心的相互作用が個人と個人の間で結ばれることです*7。

・社会に着目するのでも個人に着目するのでもなく、社会と個人の間の「関係の形式」に着目したのがジンメルということです。ジンメルは「心的相互作用」を糸に例えています。点や点の集まりではなく、点と点を結ぶ線が重要なのだ、という感じですかね。

ジンメルは『社会学の根本問題』で「社会概念を最も広く解せば、諸個人間の心的相互作用を意味する(20P)」*7といった。

私のような一般人が社会とは何か?というと「社会に溶け込む」という使い方や、「社会のルールを守れ」といった使い方における「社会」だ。「社会に出たら恥をかく」という使い方のように、どこかプライベートな個人の領域とは異なる別の「場所」のような気がしている。「社会のみなさんに迷惑をかけるな」という言い方も同様だ。つまり、ここでいう「社会」は「何かをすること」ではなく「場所や人々」という概念が強い。

「地域社会」、「宗教社会」、「村社会」といったように特定の集団の社会があれば、日本人の一員というような大きな「国家」としての社会もある。こうした社会をジンメルは「名のある統一的構成物」*7といった。国家、家族、教会、クラスの一員といったものは「名のある統一的構成物」らしい。こうした「名のある統一的構成物」は相互作用が頻度や強度を増すと客体化される*7。用語でいうと「制度名や組織名」にあたる。

ジンメルの説明でいうところの「すべて個人と個人の間を一瞬の休みもなく永遠に往復する直接の相互作用が結晶したもの(『社会学の根本問題』,27P)」にあたる。

こうした「相互作用が結晶したもの」もひとつの「社会」であり、「結晶していく過程」を「社会化」と理解するのは社会学概念を「狭く」理解したものにあたる。「広く」理解しようとすれば、そうした「結晶」以外にも我々は多様に無限な相互作用を個人と個人の間に結んでいる。

ジンメルの説明でいうところの「人間の社会関係は、絶えず結ばれては解け、解けては再び結ばれるもので、立派な組織体の地位に上ることがなくても、永遠の流動及び脈搏として多くの個人を結び合わせるものである(『社会学の根本問題』,21P))」ですね。

「社会概念を最も広く解すれば、諸個人間の心的相互作用を意味する(ゲオルク・ジンメル『社会学の根本問題』,20)」*7

最も廣(ひろ)い意味での社会は何人かの個人が相互作用に入るところ、そこに存在する。一緒になって散歩するための一時的な団体から、家族あるいは中世のギルドの密接な統一まで、きわめてさまざまな程度や種類の社会化を確認するに違いない。

特別な理由や目的──それなくしては当然社会化は起こりえないのだが──は社会課程の主要部分つまり素材(Material)を形成する。このような原因の結果、このような目的の促進がそれらの担い手の下で相互作用・社会化を引き起こすのであり、これこそが形式であって、その形式に内容を与え、そして科学的抽象化によって、特殊な社会科学の全存在が内容から分離するのである。

というのは同じ形式──多種多様な素材の同種の社会化でもあるが──がきわめて多様性極まりない目標を指示することが明らかになるからである。社会化一般が宗教団体にも反乱者にも、経済団体にも、国民会議にも家族にも唯一存在するわけではなく、形式的同一性を社会的結合の特殊な配置と発展に広げる。

集団の諸目的とその道徳的性質に従って、考えうる最も多様な集団である社会諸集団で見出すものは、例えば上位と下位、競争、模倣、対立、分業といった同じ形式である。

われわれが見出すものは、ヒエラルキーの形成 シンボルの中の集団形成原理の具体化 党派内分離自由のあらゆる段階あるいは集団に対する個人の結びつき、集団自体の交叉と層化、外部の影響に対する集団の一定の反動形式である。

ゲオルク・ジンメル『社会学の問題』 54-55P*2

人々がたがいにまなざしを交しあい、相互に妬みあい、たがいに手紙を書き交わしたり、あるいは昼食を共にし、またいっさいの具体的な利害のまったくの彼方でたがいに同情して触れあったり、あるいは反感を抱いて接触しあい、 利他的な行いにたいする感謝によって裂くことのできない結合的な作用が存続したり、ある者が他者に道を尋ねたり、あるいはたがいに着飾って装いをこらしたりすること、これらの例は無数の関係からまったく偶然に選び出されたものであるが、このような関係はすべて人から人へと演じられ、瞬間的であろうと永続的であろうと、意識されていようと意識されないまであろうと、また一時的であろうと影響の多いものであろうと、われわれを絶えまなく一緒に結びつける。あらゆる瞬間にもそのような糸が紡ぎあわされ、編み目が落とされてはふたた び拾いあげられ、他の糸と取りかえられて他の糸と織りあわされる。ここには社会の原子のあいだに、たんに心理学的な顕微鏡のみにとらえられる相互作用が横たわり、この相互作用は、 きわめて明白であるとともにまた謎に満ちたこの社会生活の完全な強靭さと弾力性、完全な多彩さと統一性をそなえている。

ゲオルク・ジンメル『社会学』上,29-49

「人間の社会関係は、絶えず結ばれては解け、解けては再び結ばれるもので、立派な組織体の地位に上ることがなくても、永遠の流動及び脈搏として多の個人を結び合わせるものである」

(『社会学の根本問題』、21P)*7

社会とはもともと「諸個人の能動的及び受動的な活動」のことをさし、だから「社会(Gesellschaft)」というより「社会化(Vergesellschaftung)」というべきものなのだ

(『社会学の根本問題』、22P)*7

一般社会学と形式社会学(純粋社会学)の区別について

整理

| 一般社会学とは | ・狭い社会学的性質を帯びた問題(個人に還元できない集団の力の条件)を扱う。 ・個人と社会の「違い」を扱う。個人には還元できない社会の力とはなにか、そうした社会の力は個人にどのような影響を与えるのか ・社会の根本的な構造(関係・形式等)は問題となっていない。「相互作用そのもの」を扱うわけではない。 ・個人と社会の「構図」を扱う。「個人的水準」と「社会的水準」の水準の違いを扱う。 ジンメルの例:社会学的悲劇。一つの場所に集まった大衆に「社会学的昂奮(こうふん)状態」が生まれ、個人の知性を押し流し、分別や道徳という批判的抑制を消失させ、人々を「最低の人々の基準」に引き下げてしまう。 ウェーバーの例:個人の世俗内禁欲(個人的水準)が意図せざる結果として「鉄の檻(社会的水準)」を生みだし、個人の自由の喪失、意味の喪失に追い込まれた。脱魔術化した近代。 デュルケムの例:個人を超えるものとしての社会(社会的水準)が個人(個人的水準)に影響を及ぼし、自殺を生じさせる。急激な経済の成長によって自殺が増える。プロテスタント社会はカトリック社会に比べて自殺率が高い。 |

|---|---|

| 純粋社会学とは | ・最も狭い、最も本来の意味に近い意味での「社会」を扱う ・ジンメル固有の社会学的領域 ・相互作用の形式を純粋に記述する。「相互作用そのもの」を扱う。 ・社会の根本的な構造が問題となっている ・「人間を正に社会たらしめる諸形式(『社会学の根本問題』,39)」を扱う。 例:支配関係(形式)、社交関係、信頼関係、遊戯的関係など |

| 社会とは | ・最も広い「社会」の扱い方は、「心的相互作用」に関わるもの全て。心的相互作用の結果、個人にどのような影響を社会が与えるのかという問題や、個人と個人の間の純粋な心的相互作用の形式はなにかという問題などすべての要素を含んだもの。 ・「社会」とは、「諸個人の能動的及び受動的な活動」。「社会」ではなく、「社会化」すること。 ・社会とは「個人の集まり」でも「個人に還元できない社会」でもなく、個人と社会の間にある「心的相互作用」であり、「社会化」である。 ・個人や社会を物のように扱うのではなく、個人が社会化するその「過程そのもの」、「影響を与え、与えられる作用そのもの」が「社会」である。「社会」とは「社会化」である。そして「社会化」には純粋な「形式」があり、そこに「内容」が入っているだけ。 ・例:宗教にも支配関係、家族にも支配関係はある。どちらも内容は違うが、形式としては同じものが存在しうる。こうした根本的な構造としての形式を扱うのが社会学。 |

| 社会学的悲劇とは | ・個人としては分別があるのに、社会(集団)になると分別がなくなってしまうこと ・本来社会化(大衆化)する目的は価値の低いもの、原始的な価値を前提とする。たとえば生存の確保や所有物の獲得といったもの。そうしたものを共通の性質とて個人が大衆化する。 ・個人が本来持っていた個性的で優雅な精神は共通の性質として集団に持ち込みにくい。 このように「個人の水準」を価値が高いもの、「社会の水準」を価値が低いものとするのはウェーバーに言わせればジンメルの「価値判断」です。つまり主観というわけです。 ジンメル自身も「或る理想的な尺度で測った場合、社会現象と個人現象の間には、如何なる水準の差があるか(『社会学の根本問題』,37-38)」といっています。この「理想的な尺度」はウェーバーにいわせれば「価値理念」ですね。 |

なんとなくわかるきもします。たとえばSNSでTwitterを鍵垢ではなく、そして複数の友人とつながって使う場合を想定してもそうかもしれません。本当に個人的な・個性的な発言というものがしにくいという現象はありがちです。たとえばある人間が「女性は働かないで家に居るべきだ」というような主張をすれば一斉に叩かれるかもしれません。しかし「命は大事だ、人の価値は平等だ」といったようなより原始的な、万人が思う共通の性質度が高い発言をすれば批判されにくいですよね。集団の力に負けずに個性的な発言をできる人もいるかもしれませんが、影響は大小関わらず受けていると思います(そもそもTwitterの規約からしても「反社会的」な発言は規制される)。もちろん反社会的な発言が知的だ、といいいたいわけではありません。個人が集団化すると、個人が本来もっていた個性的なものが影響を受けてしまうということです。その変化の善し悪しは「価値判断」であり、どのように影響を受けていたかという因果連関の理念型的な事実認識の解明がウェーバー的に言えば大事なのかもしれません。

本来ならば「テロリズムはよくない」と分別を持っている人でも、ある宗教団体に所属していると「テロリズムは悪くない」と言いにくくなることは容易に想定できます。あるいはある芸能人の不祥事を「叩きすぎだ」と個人的には思っていても、まわりも一斉に叩いてる為に理性のブレーキが効かずに、必要以上に誹謗中傷を繰り返してしまう現象も想定できます。

こうした意味で、個人的水準は価値が高く(知的)、社会的水準は価値が低い(原始的)だとジンメルはいったわけですね。そして個人的水準から社会的水準への移行で生じるものが「社会学的悲劇」だということです。ジンメルの価値判断からすれば、大衆化して疎かになってしまっていることが「悪い」わけです(価値判断)。

「「個人」でも「社会」でもなく、存在するのは「社会」のように見える「相互作用」だけである。もちろん、相互作用のことを「社会」と呼んでもいい。だが、コントやマルクスやヴェーバーやデュルケムが「個人」と対立させ、その間に悲劇を見出した「社会」など、ここで言明された立場による限り、ない。」*9

「第 2 章は「社会の水準と個人の水準」と題され、「(一般社会学の一例)」と付記されている。つまり、「個人と社会」問題が「一般社会学」(通常社会学が扱うとされる問題、といった意味と解するべきか)の一例としてまず取り扱われる(ibid.: 38)。これに対し、第 3 章は「純粋社会学」を扱うものとされ、社会を「諸個人間の相互作用」という「最も狭い、最も本来の意味に解した場合の、社会学の問題」、すなわち「相互作用の諸形式」「人間を正に社会たらしめる諸形式」が取り扱われる(ibid.: 39)。つまり、「純粋社会学」はジンメル固有の問題領域を指すものといえるだろう。」*7

社会の合目的性:社会的な目的は原始的で、低級なものである

社会の合目的性(しゃかいのごうもくてきせい):合目的性とは一般に、「ある事物が一定の目的にかなった仕方で存在していること」である。個人としては多様な目的が存在していても、社会としては決まった目的にかなった仕方で存在できるようになる。その意味で、社会の活動は個人の活動より合目的性が高い。

では社会化にはこうした価値が低いものしかないのか?ということになります。そもそも価値の高低は実在そのものからはウェーバーで学んだように抽出できません。したがってジンメルの理想(価値理念)から抽出された価値判断ということになります。

たとえば「万引は良いのか、悪いのか」、「学校に行けばいいのかどうか」、「親孝行をするべきかどうか」、「身だしなみには気をつけるべきか」、「老人に優しくするべきか」、「人に優しくするべきか」と無限に多様な価値判断が個人には要求されます。それに対して社会は、「万引は悪いものだ」と法律などで教えてくれ、学校では「不登校はよくないよ、親は大事にしなさい、身だしなみには気をつけて、人には優しくして、勉強して大学にいけ、遅刻はするな」等々の一定の価値基準を与えてくれるわけです。

たとえばSNSなどでも程度活動していれば全体の空気感というものがわかってくる場合もあるはずです。こういう発言はズレてるな、不謹慎だなやめておこうと思うことも多々あります。「人間いつか死ぬのだから、好きにやったら良いじゃないか」と思うこともありますが、「好きにやっていたら他人に迷惑をかけるからダメだ」というほうが社会的な方向性としては強いような気がします。したがって迷惑をかけない範囲の自由というものがある種、強制されることもあるわけです(法などでも規定されているわけですが)。

音楽家が自分の表現活動として許可されていない駅前でライブをしていたとします。個人の活動としては望ましいものであっても、社会の活動としては望ましくないものとして警察に怒られてしまうかもしれませんよね。こうやって規制されているうちに、社会の活動としてはこういうものしか許されていないのか、と個人の活動がどんどん影響を受けていくわけです。しかし、こういうものなら許される、こういうものなら良いものだと評価されるといったような客観的正当性を社会は与えてくれるという機能もあるわけです。

ジンメルはそうした「社会の合目的性の高さの理由」として「社会的な目的が個人においては根本的に単純且つ原始的なものと見られている目的と同じ」だからであるといいました。確かに人に優しくするのは「自分が傷つけられないため」であり、許可されていない路上で演奏してはいけないのは「騒音がストレスになる場合もあるから」であり、勉強しなければいけないのは「勉強していないと国の経済力が落ちて外国から食べ物などを輸入できなくなるから」であるといったように考えられます。つまり、社会的な目的は「生存の確保」や「所有物の獲得」といった単純で原始的なものの性質が強いということです。そして原始的であるからこそ、人々に強制することができるのであり、人々が共有することができるのだということです。

たしかにそうした社会的な目的は自分が物を盗られない、暴力を振るわれない、中傷されないといったような多くの利益をもっているかのように思えます。

「まず彼は、社会の活動が個人の活動より合目的性が高いという主張を紹介する。個人は相反する感覚、本能、思想によってあちこちへと引き回され、客観的正当性をもって行動を決定できないが、社会集団は活動方針を迷うことなく決定し、断固として実行することができる、という主張である(ibid.:46)。これはなぜか。それは、社会的な目的が「個人においては根本的に単純且つ原始的なものと見られている目的と同じ」だからである。(『社会学の根本問題』.:47)。

個人が集団を作るとき、その「全体的精神」に運び込むのは「万人共通の領域」「比較的確実に一切の個人に存在している」要素であり(たとえば生存の確保や所有物の獲得など)、「原始的な要素、優雅や精神という点では低級な要素」「古いもの」である(『社会学の根本問題』:48)。」*7

個人的なものは、知的で高級なものであり、社会的なものは原始的で低級なものである

個人的な水準と社会的な水準:ジンメルによれば個人としての自分は「新しいもの、稀なもの、個性的なもの」という「価値の高いもの」を所持しているという。それに対して社会としての自分は「原始的なもの」であり、個人に比べると「価値の低いもの」を所持していることになる。

たしかに個人が洗練された価値観をもっている場合、他の人と共有されない場合もあるかもしれませんね。たとえば美術に対してものすごく詳しい人がピカソに対して思う価値と、大衆がピカソに対して思う価値はなかなか一致しないでしょう。あるいは「暴力はいかなる場合にもよくない」という価値観をもっている人と、人を守るためには暴力は許されるという価値観を持っている人の間では一致しませんよね。現代の日本の社会では、人を守るための暴力は許される、正当防衛だというのが社会的な水準ではないでしょうか。あるいはもっと規模が小さい小学生のあるクラスで、「いじめられてるのはいじめられるやつが悪い」という価値観が共有されている場合もあるでしょう。個人としてはいかに洗練された「弱者を集団でいじめるのはよくない」という価値観をもっている人も、その個人的な価値観を持ち出した瞬間に集団からはぶかれ、自分もいじめられてしまうかもしれません。「弱肉強食」というのはある種、原始的なものですよね。弱者がいると集団が危険にさらされることがあるからでしょうかね。

「これに対し、個人としての自分は「新しいもの、稀なもの、個性的なもの」という「価値が高いもの」を保持している。そしてここに「社会学的悲劇」と呼ぶべき現象が発生すると、ジンメルはいう。個人が「繊細な、洗練された、申分ない性質」を持っている場合、これは他の人々との類似や一致を困難にするだろう。これに対し、「個人は或る性質や行動様式を他の人々と共有することによって大衆を作っている」が、これらの「他の人々と確実に共有し、それによって他の人々と明らかに一つの大衆を作り得る」要因となるものは、「低級な、原始感覚的な層に還元される」ものだとジンメルは考える(『社会学の根本問題』:53)*7

知性は個人の水準のほうが先に進み、感情は社会の水準のほうが先に進む

精神の発生的段階:知性より感情のほうが「原始的・基礎的・一般的」である。つまり感情が先にあって、後になって知性が発生する。「知性」の発達は個人的水準のほうが早く、社会的水準のほうが遅い。しかし「感情」は個人的水準のほうが遅く、社会的水準のほうが早い。知性は感情よりも「知的・応用的・特殊的」であると言い換えることができるかもしれません。

たしかにニュートンのようなある種の知性をもった人間が現れ、そうした知性が全体に浸透していく過程としてみれば、個人の知性のほうが先なのかもしれません。歴史のある時点で火を扱える人間が登場し、それが全体に浸透していくというのも発生的に考えればそうなのかもしれません。

社会学的悲劇とは

社会学的悲劇の意味

社会学的悲劇(しゃかいがくてきひげき):「人としては知性や個性をもつ人間が、集団としては感情に押し流され、分別や道徳といった批判的抑制を失ってしまうこと。批判的知性が消えてしまうこと。」*7

社会的水準の意味

2つの社会的水準(しゃかいてきすいじゅん):社会的水準は2つある。ひとつは「ひとつの場所に集まって空間的に近接する人々が感情の放射によって社会学的興奮状態に陥り、分別や道徳を喪失し、もっとも低い人々の地位に引き下げられて一体化する社会的水準(社会学的悲劇)」*7。もうひとつは「空間的に分離した人々が知性によって関係を結び、近接にともなう反感や紛糾を防ぎながら共属を達成する社会的水準」*7。

個人的基準の意味

個人的水準(こじんてきすいじゅん):「新しいもの、稀なもの、個性的なものような個人がもっている基準。ジンメルによれば『価値の高いもの』「繊細な、洗練された、申分ない性質」」*7

個人と社会の関係について

人間(個人)が集まれば、社会を形成する。個人が集団(社会)を作るときに持ち込む精神は「万人共通の領域」や「比較的確実に一切の個人に存在している要素」である。

たとえば、学校でグループができる理由を考えてみる。孤立していることが自分に不利であるからではないだろうか。あるいは原始社会などを考えてみれば、他の地域の人々から襲われたときに、集団でいたほうが対抗しやすい。そうした意味で、「生存の確保」という精神がある。あるいはマンモスを狩猟するのに集団で狩るほうが効率的だ。その意味で、集団を形成する精神には「所有物の獲得」といものがある。

ジンメルによれば、集団を作るときに個人が集団に持ち込む精神は単純かつ原始的であるという。もしそこに個性的な要素を持ち込もうとすれば、集団内で対立してしまうかもしれない。たとえば「宗教は無意味だ」という考えは原始的というよりも、個性的な精神に近い。そうした考えを集団に持ち込もうとすると、宗教を信じている人と対立するかもしれない。女性蔑視と男性蔑視の対立、暴力性の肯定と否定、芸術の良し悪し等々の「個性的な精神」は「社会の形成」に持ち込まれにくい。

特に「空間的に近接している人」との間では「個人的水準」が持ち込まれにくい。「空間的に分離している人」との間では持ち込まれやすい。例えばTwitterなどの「ネット」の人間関係は「空間的に分離している」が、いざオフ会などで実際に会って話すとなると「空間的に接近している」。ネットでは好き勝手に個人的な意見をぶつけあがっていたが、集団になると尻窄みしてしまうことはよくあるだろう。たとえばクラスメイトとの間で好き勝手な意見をぶつけあっていて険悪な空気になってしまうと、生存の確保や所有物の獲得に失敗するかもしれない。だからこそ衝突を避けるように、集団の秩序に合うように行動する(その秩序が悪いものであっても批判しにくいという意味で社会学的悲劇)。

多くの場合は、単純かつ原始的な目的のために集団は形成されるという。これらの「原始的な要素」をジンメルは「低級な要素、古いもの」とした。

大衆とは一般的に、「社会を占める大多数の・大勢を占めるとされる人々」を意味する。この大衆という手段形成の要因は「低級な、原始感覚的な層」に還元されるらしい。つまり、生存の確保だとか、所得物の獲得といった低級な精神をもって集団が形成されるというわけだ。個人としては賢くて分別があるのに、人々が大衆を形成すると、精神が低級になってしまう。

つまり、個人的水準が社会的水準に移行すると、高い人々が低い人々の地位へ引き下げられてしまう。賢くて分別があった個人が、大衆としては分別を失ってしまう。分別とは道理をわきまえているということです。こうした状態をジンメルは「社会学的悲劇」と表現しました。

「個人は或る性質や行動様式を他の人々と共有することによって大衆を作っている」が、これらの「他の人々と確実に共有し、それによって他の人々と明らかに一つの大衆を作り得る」要因となるものは、「低級な、原始感覚的な層に還元される」ものだとジンメルは考える」

(『距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──』、奥村隆、121、以下『距離のユートピア』と略)

感情の昂揚とは

感情の昂揚(かんじょうのこうよう):社会学的昂奮(こうふん)状態。個人単体では説明のつかないような感情の高まりが集団(社会)によって生じているような状況。この「感情の昂揚」が「社会学的悲劇」を生むとジンメルは考えた。

確かに学校のいじめ問題を考えても、個人的には道徳的分別があっても、集団としては暴力的になるケースがありそうです。こうした現象をジンメルは「感情の昂揚(こうよう)」と表現しました。昂揚とは一般に、(ある精神や気分が)高まり強くなることを意味します。たとえばハロウィンなどの祭りごとで、渋谷で感情が昂揚して事件を起こしたり、ゴミを散らかしたりして分別がなくなるのも同じようなものだと思います。あるいはSNSなどで特定の個人を度を超えた誹謗中傷してしまうような現象も、感情の昂揚のケースがあるかもしれません。

自分ひとりだけがある芸能人のある行為を「悪い」と思っているだけではなく、大勢の人が悪いと思っていて、Twitterやニュースサイト等で怒涛のように感情が高まっていくケースがありそうですね。みんな同じようなことを思っていたのか、自分はもっと激しいことを言ってやろう、といったように客観的に見れば愚かなこともやってしまうかもしれません。そういう人に限って、冷静になってみたらダメなことだったと法廷で反省することになるわけです。

あるいは会社の社員という、集団に属す場合もそうかもしれません。ある会社の集団内には、「いらないものでもどんどん売れ」ということもあたりまえのように、それを批判する能力もなく行われるかもしれません。個人としては「いるものを売るべきだ」と考えているかもしれませんが、集団に属し、近接的な距離で接するうちに知的さを失い、感情的に行為してしまうわけです。生活のためにお金を稼ぐというのもある意味では原始的なものであり、現代では万人に共通の性質であり、非個性的な要素であり、基礎的なものですよね。ジンメルにいわせればこれは低級なものだということです。

このように、個人としては道徳的な分別がある人も、集団(社会)としては道徳的に分別がない人になってしまうケースがあるわけです。こうした個人の社会化を「社会学的悲劇」というわけです。

群集に与えられた僅かな刺戟から屢々途方もない結果が生れ、愛や憎しみが一寸刺戟されたところから雪崩のような大波が起り、大衆が客観的には全く理解し難い昂奮に陥って、思考から行為へ無茶苦茶に突進して、個人を手もなく巻き込んでしまう

ゲオルク・ジンメル『社会学の問題』 58P*7

信者の全員が結合して一体になることによって、一人のそういう気持ちが屢々(しばしば)全員に伝わり、抗し難い効果的な現象が起こる……近くにいる人たちの数があたかも各個人の抱く感情の抱く感情の強度の乗数であるかのように、感情の高揚が起ると、この個人の知性を真先に押し流してしまうという事実、これは無数の例が教えるところである」。彼は劇場や集会も例にするが、「こういう社会学的昂奮状態では、分別という批判的抑制ばかりではない、道徳という批判的抑制も簡単に消えてしまう」

ゲオルク・ジンメル『社会学の問題』 60P*7

境界について

境界(きょうかい)の機能:集団を囲い込む「枠」のようなものがある。この枠は内部の心的相互作用に影響する。この枠が狭いか・広いかも相互作用のあり方に影響を与える。

たとえばフェスを考えてみる。あるいはコミケでも、祭りでも良い。ほとんどの居住空間よりも「空間」が広い。つまり枠が広い。このような大きな空間は、人間に「移動の自由の感情、未定のものへの拡張可能の感情、目標の不確かな設定の感情」などを抱かせるようだ。また混み合っているときには心理的に動揺するらしい。たしかに電車の中ですし詰めになっていると精神的にキツイことがある。

フェスでたくさんの人間が混み合って、アーティストの音楽に熱狂している時のあの統一感のある感情を思い出す。ジンメルの言葉で言うところの「個人を彼の個性の彼方の統一体へ融合させるかの集合感情」が高まるのかもしれない。一人でアーティストの音楽を聞くよりも、大きな空間で沢山の人と一緒に聞いたほうが感動が大きいことは確かにある。

こうした「集合感情」は「空間の大きさ」、つまり「枠の大きさ」に関係しているという。

「空間をめぐるジンメルの考察の焦点のひとつは「境界」に置かれる。そのこちら側とあちら側のあいだの相互作用とともに、囲い込まれた集団の「枠」として境界が機能してその内部の相互作用に影響することをジンメルは指摘し、「本質的なこと」として「枠が狭いか広いか」を指摘する(ゲオルク・ジンメル『社会学』1908=1994: 下 230)。

集合した群衆が「衝動性と熱狂性と感動性」をもつことがあるが、その一部は居住空間よりも広い戸外にいることによる。大きな空間は、「移動の自由の感情、未定のものへの拡張可能の感情、より以上の目標の不確かな設定の感情」を抱かせるというのだ。そして大きな空間でも「相対的に狭すぎる」「混みあっている」ときには、心理学的動揺を増大させる。この動揺によって、「個人を彼の個性の彼方の統一体へ融合させるかの集合感情」は高まり、この集合感情は津波によるかのように彼を感動させる」とジンメルはいう(ibid.: 下 231)。」*7

距離に基づく関係について

近い距離に基づく関係:空間的な近接と感覚が結びつく

空間的な近接性:子供は近くにいるものは仲間、遠くにいるものは仲間ではないと考える。感覚的な近接のみが相互所属の意識の根拠となる*7。原始的な段階では意識の抽象能力が低い(知的ではない)。近くで接しているから緊密であるというのは感覚的であり具体的。「空間的な近接」と「感覚的な性格」が結びつく。「空間的な近接」は「社会学的な悲劇」を生む。

遠い距離に基づく関係:空間的な分離と知性が結びつく

空間的な(分離性):現代の大都市においては「一定の知的な発展」によって「遠い距離に基づく関係」が生まれる。空間的に近くにいなくても「共属」の意識が生まれる。「空間的な分離」と「知的な性格」が結びつく。

※共属とは一般に、「お互いに同じ集団に所属すること」

「この「遠い距離にもとづく関係」は「一定の知的な発展を前提」とし、「場所的な近接」には「より感覚的な性格が示される」。知性は「人間のあいだに距離を置」き、「もっともかけ離れた人びと」との接近と一致、「もっとも近くにいる人びと」を冷たく疎遠化する客観性を可能にするだろう(ゲオルク・ジンメル『社会学』.:下245)。逆に、空間的な近接は「きわめて充溢した幸運とともにもっとも耐えがたい圧迫の基礎」となるかもしれない(ibid.:下246)。

それは、「結合の強度の上昇」とともに「直接的な反感」や「理想化の脱落もしくは否認」を生む(ゲオルク・ジンメル『社会学』.:下266)。人は接近することで「関係の温かさと誠実さ」が増大することを予想するが、そこでは「反動と冷却が成立し、……さらに愛あるいは友情、関心の共同あるいは精神的な理解といった以前にすでに獲得されていた価値を奪い去る」。また、「この状態は、人間のあいだには稀ではない紛糾のひとつ」でもあるだろう(ibid.:下267)。こうしてジンメルは、空間的分離と知性が結びつくのに対して空間的な近接と感覚が結びつくことを指摘し、後者における反感や紛糾の発生をきわめてネガティブにとらえているといってよいだろう。」*7

空間的な近接と感覚が結びついたときに生じる「反感」や「紛糾」について

反感と紛糾:空間的な近接は「きわめて充溢(じゅういつ)した幸運とともに最も耐え難い圧迫の基礎」になるかもしれない。「(関係の)結合の強度の上昇」と共に、「直感的な反感」や「理想化の脱落もしくは否認」を生む。人は接近することで「関係の温かさと誠実さ」が増大することを期待するが、「反動と冷却が成立し、愛や友情、関心の共同あるいは精神的な理解といった以前にすでに獲得されていた価値を奪い去る」こともある。これらは人間のあいだには稀ではない紛糾のひとつ*7。「知性的な距離(空間的な分離)」のほうが「社会学的な悲劇」は発生しにくい。

紛糾(ふんきゅう)とは一般に、「意見や主張などが対立してもつれること」です。

結婚するまでは仲が良かったカップルが、結婚して毎日同じ家で過ごすようになり、逆に仲が悪くなるということは確かにありそうです。あるいは遠距離恋愛で上手くいっていたのに、近距離恋愛になったとたんに「思ってたのと違う」という感じになることもありそうです。昔国語のテストの文章かなにかで、顕微鏡で見るとトンボは醜いという話を思い出しました。近すぎると逆に美しくないのだ、というような趣旨の文章でとても強烈に記憶に残っています。ジンメルのこうした主張はそれを思い出させました。

社会の中でも比較的大きい、「日本人」というくくりを考えて見てもそうかもしれません。たしかアンダーソンの「想像の共同体」か何かで読んだ気がしますが、そもそも日本人という枠組みは想像の共同体なんですかね。確かに私は日本人ですし、日本人という集団に所属しているという意識があります。つまり日本社会の一員であるという意識があります。

しかし日本社会のほとんど全員と空間的に遠い距離にありますし、ほとんど誰であるか具体的に知りません。正直言うと隣に住んでいる人がどういう人かすらよく知りません。しかしそういう人たちと日本という社会に所属する仲間であるというような意識はなんとなくあります。もし実際にそれぞれ全員と会って話し合って仲間かどうか決めるとすると、この人はなんか嫌だな、仲間として思われたくないなという「反感や紛糾」があるかもしません。空間的に遠い距離だからことつながれる、というのはなんとなく「理解」できます。そしてそれが「大都市」によくありがちであり、「都市」とは近代化が生んだものであるとするなら、やはり近代化はそうした抽象的な関係性を生み出したのかもしれません。「想像の共同体」も近代以降のものです。そもぞも「国民国家(nation state)」というもの自体が近代の産物です。

日本の田舎の農家などを考えてみると、遠い距離の人と親しいというのはたしかに都市と比べてあまりなさそうです。ご近所付き合いが大事で、特定の人と実際に会って会話して、緊密な関係を結んでいます。現代はインターネットが発達しているので、そうした田舎の子供でも遠い距離の人と関係を結びがちですよね。

「人々は近接していることによって『感覚』に振り回され、『知性』を失い、『理想化』を脱落させる。ジンメルはこれよりも、『遠くにいるものの共属』を可能にする『距離』と『知性』を明らかに評価する。デュルケムが『理想』を見出した近接にジンメルは『悲劇』を見出し、デュルケムが『物憂い日常』を見出した分離にジンメルは『知性』を見出す。」

(奥村隆『距離のユートピア』,124-125P)

マックス・ウェーバーやエミール・デュルケムとの比較

| ゲオルク・ジンメル | ジンメルにとっての社会学的な悲劇:一つの場所に集まった大衆に「社会学的昂奮(こうふん)状態」が生まれ、個人の知性を押し流し、分別や道徳という批判的抑制を消失させ、人々を「最低の人々の基準」に引き下げてしまうこと ・構造ではなく過程を重視*7。 例:「個々人が結びつくことで、感情の昂揚が起こり、分別や道徳を喪失してしまう」*7 「ジンメルは「構造」を把握するのではなく(社会=Gesellschaft は遠くから観察したときの現象なのだった)、それを発生させる相互作用の「過程」そのもの(つまり社会化=Vergesellschaftung)に照準する。このとき、その結果としての「個人の水準」と「社会の水準」を対比させようとしても、行為と構造をめぐる対比ではなく、集団のなかで生じる相互作用のありようと帰結に焦点を見出すものとなるだろう。相互作用と過程に照準する社会学は、次節以降見るように、行為と構造を対比する社会学にはない性能をもつ比類なき「顕微鏡」を備えているが、その「個人と社会」の水準問題そのものを(そして、そのあいだに生じる「悲劇」を)とらえる性能は、はるかに劣るように思われる」*7 |

|---|---|

| マックス・ウェーバー | ・マックス・ウェーバーにとっての社会学的な悲劇は意図せざる結果としての「自由と意味の喪失」 ・「個人の行為を集積していった果てに、それをいくら集積してもとらえられない「意図せざる結果」として社会的な水準が生み出される」*7 ・「個々人の意図せざる結果としての鉄の檻を誕生させ、自由の喪失・意味の喪失を生み出す」*7 ・行為と構造の構図が重要。構造の重視*7。行為と構造の対比。個人と社会の対比。 ・意図せざる結果として「社会的水準」が生まれる。ここでいう社会的水準とは、「禁欲的にならざるを得ないということが社会の一員に共有されているような状況」。禁欲的になろうと自分の意思で自由になっているわけではなく、資本主義のシステムとして鉄の檻が禁欲的的であることを強制するような事態。 ・「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」の内容の整理:ピューリタン個々人が神に選ばれていることを確認しようとして行った行為(世俗内的禁欲)が利潤を挙げ合理化を生み出し、結果として資本主義が存立する一因となった。ピューリタンたちは意図して資本主義を存立させようとしたわけではなく、意図せざる結果として存立した。資本主義はやがて「鉄の檻」となり、自由の喪失を意味の喪失を生み出した。 ・自由の喪失:結果として利益が出ていた状態から、利益を目的として仕事をしないといけなくなった。 ・会社を自分の意志で企業させていた。仕事をしてうまくいくことが神に救われるかどうかの基準となった。利益が目的ではない。しかし一旦仕事を集団的に合理的に・禁欲的にはじめると、競争が始まり、すこしでもまわりから遅れると破産してしまう。利益を出さないと投資ができず、会社の経営がうまくいかなくなる。やがて利益を出すことが目的となり、宗教的な意味が忘れられていく。 ・意味の喪失:宗教的(呪術的)意味への信仰の喪失。脱魔術化した近代。 ・プロテスタントはカトリック的な呪術的要素を徹底的に排除した。神父さんに懺悔の告白をしても何の意味もない。そうした行為は神の救いになんら影響はない。 |

| エミール・デュルケム | ・エミール・デュルケムのとっての社会学的な悲劇は「自殺」 ・自殺は社会学的な現象(デュルケムの用語で言えば物のように存在する「社会的事実」)。個人に還元できない社会の法則が個人の自殺をもたらす。 ・行為と構造の構図が重要。構造の重視*7。行為と構造の対比。個人と社会の対比。 ・感情の高揚としての社会的な基準が社会に「理想」や「宗教」を生み、またこの「理想」なしには人間は生きていくことができない。「空間的な近接」が「感情の高揚」を生み、「理想」を生み出すと肯定的に評価した。ジンメルはそれを否定的に評価した。 「ジンメルはこの「感情の高揚」が、個人の知性を押し流し、分別や道徳という批判的抑制を消失させ、人々を「最低の人々の水準」に引き下げると考えた。こ 「個人の行為である個々の自殺を見る「臨床医」の視点ではわからない、各社会の固有の自殺率とその増加傾向をとらえる「社会学者」の視点から、彼は集団の凝集性と自殺率の関係を発見し、社会が個人に及ぼす外在的で強制的な力の存在を証明しようとする(Durkheim1897=1985:409)。」*7 |

最後に、神さえも助けえない、──キリストが死に給うたのもただ選ばれた者だけのためであり、彼らのために神は永遠の昔からキリストの贖罪の死を定めてい給うたのだからだ。このこと、すなわち教会や聖礼典による救済を完全に廃棄したということ(ルッタートゥムではこれはまだ十分に徹底されていない)こそが、カトリシズムと比較して、無条件に異なる決定的な点だ。

世界を呪術から解放するという宗教史上のあの偉大な過程、すなわち、古代ユダヤの預言者とともにはじまり、ギリシャの科学的思考と結合しつつ、救いのためのあらゆる呪術的方法を迷信とし邪悪として排斥したあの呪術からの解放家庭は、ここに完結を見たのだった。

(「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」、146 -147P、マックス・ウェーバー、大塚久雄訳、岩波文庫、1989初版、2006年第39版) 157P

…

ところが、結果として金が儲かっただけではない。他面では、彼らのそうした行動は結果として、これまた意図せずして、合理的産業経営を土台とする、歴史的にまったく新しい資本主義の社会的機構をだんだんと作り上げていくことになった。そして、それがしっかりと出来上がってしまうと、こんどは儲けなければ彼らは経営をつづけていけないようになってくる。資本主義の社会機構が逆に彼らに世俗内禁欲を外側から強制するようになってしまったわけです。

こうなると信仰など内面的な力はもういらない。いつのまにか、ジョン・ウェズリーが嘆いているように、信仰は薄れていくことになる。こうして、宗教的核心はしだいに失われて、世俗内禁欲のエートスはいつとはなしにマモンの営みに結びつき、金儲けを倫理的義務として是認するようになってしまった。これが「資本主義の精神」なのです。

(「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」、146 -147P、マックス・ウェーバー、大塚久雄訳、岩波文庫、1989初版、2006年第39版) 405P ※大塚さんの解説部分

「たとえばマックス・ヴェーバーが「個人と社会」の水準の相違になにを見出したかを思い出してもよい。『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』において彼は、ピューリタン個々人が神の選ばれていることを確信しようとして行った行為(「世俗内的禁欲」)が、利潤を挙げ合理化を生むことで、結果として資本主義の存立を帰結したことを描きだす。さらには、資本主義が巨大な機構となり、この「鉄の檻」のなかで、「天職人たらんと欲した」人々がその行為の帰結として「天職人たらざるをえない」状況に追い込まれ、自由の喪失・意味の喪失を経験することを予言する(Weber 1904┡5=1989: 364)。このように、個人の行為を集積していった果てに、それをいくら集積してもとらえられない「意図せざる結果」として社会的な水準が生み出されることをヴェーバーはとらえる。」

(奥村隆『距離のユートピア』)

オーストラリアのトーテミズムを論じた1912 年の『宗教生活の原初形態』で、デュルケムは、俗なる時間には小集団に散在し「物憂くも日常生活を送っている」(Durkheim 1912=1941,

42: 上 393)人々が、聖なる時間に一箇所に集合することによって「個人がすべて同じ観念、同じ感情で交通するとき」、その激昂から宗教的観念が生まれるという。「集中しているということそれ自体が例外的に強力な興奮剤として働くのである。ひとたび諸個人が集中すると、その接近から一種の電力が放たれ、これがただちに彼らを異常な激動の段階へ移す」(ibid: 上 389)。このとき、「共通の信念・共通の伝統・大祖先の追憶・大祖先の権化とする集合的理想」(ibid.: 下 206)からなる「社会の魂」が、「個人意識にまったく化身する」ことになるだろう(上 404)。そして、人々は直接関連している事物に「俗的経験の対象がもたない例外的な力能、功徳」を付与する。俗的生活が推移する現実の世界に重ね合わされたもうひとつの世界が、「理想の世界」であるとデュルケムはいう(ibid.: 下 333)。

「意図せざる結果」としての「個人」と「社会」の区別及び対立

個人と社会の関係:マックス・ウェーバーもエミール・デュルケムも、個人と社会が対立している構図となっている。ジンメルの考えでは存在するのは「個人」でも「社会」でもなく、「相互作用」である。

・エミール・デュルケムの立場は「社会実在論」であり、社会というものが実在していることを前提としている。社会は個人に還元できない。

・マックス・ウェーバーの立場は「社会唯名論」であり、社会とは個人の行為の集まりだということを前提としている。個人のみが実在。

個人の見地か、社会の見地かという二択ではない別の見地

距離のとり方:接近すれば「個人」が見えてきて、離れれば「個人」は消えて「社会」が現れてくる。ジンメルはそのどちらの見地にもたたず、「個人」と「社会」の間にある「形式(関係、心的相互作用を)」に比重をおいた。この形式のみを扱う狭い意味の社会学が「純粋社会学(形式社会学)」であり、より広い意味の社会学が「一般社会学」である。

・「社会実在論」も「社会唯名論」も「距離のとり方」にすぎない。社会的な現象と言われるものも、接近すれば「個人」が見えてきて、離れれば「個人」は消えて「社会」が現れてくる。どちらの見地をとるか、重視するかという「見地や距離のとりかた」にすぎない。

・ジンメルは心的相互作用の集まりが社会であるといった。それではこれは「社会」に比重を置いているのだろうか、「個人」に比重を置いているのだろうか。難しい。

・たとえばデュルケムの考えでは「個人に還元できない社会」というものがある。その意味で、「個人の向こうにある社会」といえる。

・ジンメルの考えでは「個人の向こうにある社会」ではなく、「個人」と「個人」のあいだに絶え間なく折り合わされる相互作用こそが「社会」である。相互作用は「社会化」でもあり、「社会」であもる。

社会の本質をめぐる古い論争において,ときに社会は,神秘的なまでに増大させられた意味を有している.人間のすべての生活にいわば最初に現実性を染み込ませるものは,ときには抽象的な概念だけなのであり,それに

よって観察者は個々の存在者の現実性を事後的に構成する.例えば,木々,小川,草原を「ひとつの風景」と表現するように.その古い論争はいずれにしても,社会に二重の意味でひとつの現実性を与えている.まず,直接的に意味を持った存在者としての諸個人が,「ひとつの社会」と呼ばれる高度な統一性を構成する社会化の過程の担い手であること.次に,そのような構成を動機づける-諸個人のなかに息づく(lebendig)-利害関心があること.経済的・理想的,戦闘的・性愛的,宗教的・慈善的な利害関心である.そのような衝動を満たすために,あるいはそのような目的を達成するために,社会的な生活の見逃しえない多様な形式が生じるのである。ゲオルク・ジンメル「社交性の社会学」S.1*8

自由について

※この項目は動画ではあまり扱っていません。次回以降の記事に繰り越します。

社会の分化とは~近代化とは~

社会の分化(しゃかいのぶんか):社会の分化とは、個人が多くの集団に同時に所属するようになることである。近代化の特徴のひとつ。

相互行為は社会化(社会形成)と個人化(個人形成)という2つの過程が同時に進行する場である。近代以降、社会は分化しつつあり、社会の分化は近代の特徴のひとつである。例えば埼玉に住み、東京で働くようなサラリーマンを想定してみる。埼玉の社会と東京の社会という2つの社会に一人の個人が同時に所属していることになる。他にも電車に乗ると、乗員の中の一人というひとつの社会に所属することになる。もっと細かく見ていけば、家族の一員、町内会の一員、会社の一員、埼玉の友人グループの一員、東京の友人グループの一員といったように多様な社会に所属している。さらには実家の千葉の友人グループの一員といったように分化していく。

近代以前の社会を考えてみれば、今よりも単一的な社会であった。毎日同じような人々と過ごし、同じような人々と働き、同じようなことをしていた。両親とも同僚とも友人とも同じ地域で暮らしているケースが多い。たとえば現代の日本の田舎の農家などを想定してみると、彼らは農家の一員であることは地域社会の一員であり、近所にでかけても知人が多い。同じようなメンバーの社会に所属している。個人が小さな社会に全面的に包摂されている。

しかし近代以降に増えたのは、分化した社会である。とくに「都会」は見知らぬ人ばかりである。それぞれの社会でそれぞれの役割を求められ、自分がさらけ出す一面も場所によってそれぞれである。家族には自分の内面をさらけ出し、同僚には自分の内面を隠し、友人には、近所の人には、電車の人には・・といったようにそれぞれ違う。このようにバラバラに分化している社会において、自分であるということと社会に所属しているということが一致しなくなってくる。つまり、個人化と社会化が対立して緊張関係にある。

社会と個人の葛藤は原理手浮きに解決し難い:自分らしさとは?

| 真実の自分(生命の形式) | 社会によって支配されたくない個人のの衝動や関心。全面的であろうとする個人。統一体への衝動および全体性の衝動。自己自身の完成。 例:会社と社員の関係において、ある社員は客を合法的であったとしても騙したくないと思っているケース。 |

|---|---|

| 社会が自分に求めるもの(社会化の形式) | 社会は一面的、部分的な機能を要求している 例:会社と社員の関係において、会社は社員に、利益さえ出してくれればいいと思っている。合法的であれば客を騙してでも利益を出してほしい。社員の道徳性という一面は求めていないケース。社内恋愛禁止等々。 |

| 近代以前は個人=社会の要素が多い | 昔は社会が現代ほど分化していないので、A集団ではある一面を、B集団では違う一面を、C集団では違う一面をといったようなバラバラではない。 例:昔の農耕社会。農耕社会が自分に求めるものと、自分がこう在りたいと思う衝動や関心が近かった。個人と社会の対立が小さい。悪く言えば非個性的で自由度が低い。 「個人が小さな集団に全面的に包括されているところでは、両者の間に対立や緊張はあまりみられない。たとえば、第一章でみた、『ありし東京』における『町内』、すなわちあらゆる生活活動が自己完結的に営まれていた狭い地域社会で暮らしていた承認や職人にとっては、個人であることと『町内』のメンバーであることがほぼ一致していた。だが、郊外から通勤するようになったサラリーマンや労働者にとっては、事態は異なっている。彼らは郊外では家族の一員であり、また地域社会の一員であり、それから電車の中の社会の一員となって通勤し、職場では官僚制組織の一員として働き、職場からの帰りには友人と盛り場に立ち寄るかもしれない。このように社会が分化するについれて、個人は(『町内』のような)単一の集団ではなく、多くの集団に同時に所属するようになる。それにともなってますます多くの糸が彼らのなかで交差するようになる。その結果、個人はますます個性的になっていく(「社会学」、有斐閣、50P)。」 |

「社会は一つの全体、1つの有機的統一体であろうとし、各個人を単なる手足たらしめようとする。できれば、個人は、手足として果すべき特殊な役割に全力を傾注し、この役割を立派に果す人間になるように事故を改造せねばならない。 ところが、この役割に向かって、個人自身の持つ統一体への衝動及び全体性への衝動が反抗する。個人は社会全体の完成を助けるだけでなく、自己自身の完成を欲し、自己の全能力を発揮することを欲し、社会の利益が諸能力間の関係に如何なる変更を要求しようと意に介さない。 メンバーに向かって部分機能という一面性を要求する全体と、自ら一個の全体たらんと欲する部分との間の抗争は、原理的に解決し難いものである。 ゲオルク・ジンメル、『社会学の根本問題』、清水幾太郎訳、岩波文庫、94P、1917年 訳は1994年」 |

「社会と個人との間に実際に色々の葛藤があるのを否定するわけには行かないであろう」(ゲオルク・ジンメル『社会学の根本問題』1917=1979: 93)*7

「社会の本当の実際的問題は、社会の力や形式と個人の独立的生命との関係にある」(ゲオルク・ジンメル『社会学の根本問題』 第四章冒頭)*7

(社会と個人の葛藤は)「社会が個人に内在しているために生じる」(『社会学の根本問題』.: 93-4)

「ジンメルはこう述べる。この葛藤は、「社会が個人に内在しているために生じる」(『社会学の根本問題』: 93-4)。人間には「真実の自分のように」感じる部分とそうではない他の部分があり、このあいだに衝突が生じる。いいかえれば、「自ら社会的存在と感じている」人間が、「社会性によって統御されぬ自己の衝動や関心」(「真実の自分」と対応するだろう)と敵対関係に置かれるのであり、「社会と個人の間の葛藤」が「個人の諸部分の間の葛藤」となるのだ。だから、「社会と個人との間の極めて広汎且つ深刻な闘争は、個々の利害という内容の問題ではなく、個人の生命の一般的形式の問題であると思う」。社会はそれがひとつの全体であるために各個人を手足として特殊な役割を果たす存在にしようとするが、個人のほうは自身が持つ「統一体への衝動及び全体性の衝動」によりこれに反抗する。個人に「部分的機能という一面性」を要求する社会と、「自ら一個の全体」たらんとする個人のあいだの抗争は、「原理的に解決し難いものである」とジンメルはいう(『社会学の根本問題』.: 94)」*7

個人的自由とは

都市については別の機会に扱うつもりです。今回は「社会学的悲劇」との関連ですこし触れて終わりにします。「自由」についてもまた別の機会に扱います。

個人的自由(こじんてきじゆう):「個人的自由の本質は各人が所有している特殊性と無比性とが生の形態に表現されること」である。

「無比性(むひせい)」とは一般に、「他に比べることがないこと」である。つまり独自性や個性と似ている。最近見たラップのバトルでは「唯一無二」であることをラッパーが繰り返し重要であるように叫んでいた。個性的ではないと目立たずに、音楽業界や芸術業界、あるいは経済やその他多くの分野で利益を出していきにくい世界なのかもしれない。

人口がたくさん増えれば、食糧を作らなくていいひとが出てくる。昔は技術に乏しく、多くの人が「農家」である必要があった。しかし現代社会、とくに発展した国では発展途上国に「食糧」をまかせていることが多い。牛丼屋が外国産の肉の値上げの影響を受けて、並を400円に値上げするという話を最近聞いたが、身近な飲食店でも外国の輸入に大部分を頼っていることが多い。食糧以外の仕事とはなにか、と羅列していくときりがない。半導体を作る仕事、車を作る仕事、ウェブサイトを作る仕事、接客業、レジ打ち、漫画家、ホスト、清掃、云々と無限にあるかのように分業形態にある。そうした分業体制は「人との違い(個性・無比性・特殊性)」を生みだしやすい。都市に行けば行くほど農家の割合は低く、人口は多く、仕事の種類の数は多い。

要するに、「個人的自由」とは自分らしさ、自分に合った仕事をする自由度が増えるといえばいいのだろうか。たとえばある漫画家が、自分の内面的な個性をもっていたとする。たとえば他の人よりも秀逸に海賊に関する個性的な漫画を描けるというような特殊性をもっていたとしよう(ワンピースのことだが)。もし昔の時代なら、そのような能力を発揮できる場所も自由もなかったかもしれない。親の跡をついで農家になれ、親の跡をついで武家になれと世襲的に仕事をしていたかもしれない。あるいは誰と結婚するかまで親によって決められ、恋愛の自由も現代ほどなかったかもしれない。

しかし今は能力、特に特殊性と無比性があれば、その個性を仕事にできるチャンスがある。もちろん個性的であることが必ずしも利益につながるとは限らないが、昔よりはずっと可能性が高いように思える。出る杭は打たれるということわざのような感覚が当たり前だった昔の価値観よりはチャンスが有る。今後非個性的な作業はロボットが代わりに行い、出ない杭は飯を食えなくなるかもしれない。

「現代の大都市においては人々は抽象に慣れており、空間的にもっとも近い人びとに対する無関心と、空間的にきわめて遠い人びととの緊密な関係が存在しうるとジンメルはいう(ゲオルク・ジンメル『社会学の根本問題』下 244」

(奥村隆『距離のユートピア』,125P)

多くの人は彼の有名な 1903 年の講演「大都市と精神生活」を連想するだろう。そこで彼は、大都市の「冷淡さ」は、嫌悪・憎悪・闘争や完全な無関心を防ぎ、かすかな反感を孕みながら多様な人々と関係を結ぶことを可能にし、さらには「個人的自由」を生み出す、というのだから(Simmel 1903=1976)。」*7 1903年に行われたジンメルの講演「大都市と精神生活」より

他方、大都市生活は他に例をみないほどの個人的自由を人々にもたらす。ジンメルによれば、個人の自由の本質は、各人が所有している特殊性と無比性とが生の形態に表現されることにある。そして大都市は、それをうながす条件を備えている。まず集団の規模拡大という事情である。集団の規模が拡大し、それに応じてその内的統一性と他の集団とのあいだの境界性とが弛緩してくるにつれて、個人は、活動の自由と特殊性とを増大させるのである。

こうした効果は、もちろん人数や地域の量的拡大によってのみ引き起こされるのではない。それはまた、量が質へと転化し、大都市が物理的境界を超えて機能的な大きさをもつようになることによってさらに助長される。

大都市が個人に自由をもたらす要因として、とりわけ経済的分業は重要である。大都市はその量的大きさと質的多様さから、多種多様な仕事を受け入れ、個人の仕事の専門家をうながす。

さらにより決定的なことは、都市は、食料獲得のための闘争を、自然との闘争から人間をめぐる闘争へと変えた点である。

「クロニクル社会学」、那須壽編、有斐閣アルマ、P 177P

「ジンメルは、こうしたいわば『分離による結合』という事態は、大都市の日常生活にも見られるという。すなわち、大都市で出会う人すべてと濃密な結合を保とうとすることは苦痛の末の関係破綻をもたらすが、皆が一定の無関心(分離)を維持する限りで、むしろ人他人との結合が可能となる、というわけである。ジンメルによると、『個人的自由』が大都市においてこそ流布し得るのも、こうした分離による結合のおかげなのである。」

(「本当に分かる社会学」,14-15)

貨幣が個人に与える影響:倦怠とは

この項目もいずれ「貨幣」という別のカテゴリーで記事にするかもしれません。

倦怠(けんたい):高密な刺激に対してそれに相応しいエネルギーをもって反応できないという、いわば無能力のこと。倦怠は貨幣経済の主観的な反映。

たしかに田舎に住んでいた人がはじめて東京のに来ると圧倒されますよね。まずその人の多さに驚き、建物の高さに驚き、様々な店があることに驚き、個性的な服を着ている人の割合の多さにも驚きます。外国人もたくさんいますよね。そうした刺激に反応できないと、倦怠を生み出すそうです。恋人の倦怠期と聞けば「ドキドキしないこと」という意味ですが、同じように刺激に「ドキドキしなくなる」というわけですね。

先程、都市は個性(特殊性・無比性)を生みだしやすい場所であることを説明しました。しかし倦怠は個性に対して無反応になる現象でもあります。ジンメルは物事の両義性(アンビバレンス)を重視した人でしたが、都市にも個性を生み出す要素と、個性を消す要素の2つの要素があるということです。

さて「個性を消す要素」はなにかというと、それは貨幣の量的な性質にあるといいます。たとえば超個性的な漫画家の月収が100万円というAさん、土地を貸しているだけで月収が100万円というBさんがいるとします。どちらが個性的かといわれれば、漫画家ですよね。しかしどちらも「貨幣の量」を基準にして見ると、同じ仕事というわけです。漫画家の仕事も、土地を貸している仕事もどちらも100万円の価値があるという時点では同じなのです。

超個性的な芸術を作る仕事の時給が1000円で、コンビニのバイトの時給が1000円なら、どちらも同じ仕事というわけです。「貨幣の量」という視点で見れば、どちらも代わりがきく仕事というわけです。ある家族Aにとって、旦那が100万円稼いでくれば「ファミリーマートの社長」だろうが「建築士」だろうが「漫画家」だろうが変わらないといった極端のケースもあるかもしれません。貨幣には質を量として表現する性質があるということです。

しかしそうした貨幣があることで、経済というものは発展し、都市生活が楽になるという一面もあります。貨幣という基準で図られるような個性じゃないとい感じ、さらに個性的になろうとする場合もあるかもしれませんね。

大都市生活はまた同様の理由から「倦怠(けんたい)」を生み出す。倦怠とは、高密な刺激に対してそれに相応しいエネルギーをもって反応できないという、いわば無能力のことであり、それは、事物の相違が知覚できない「鈍感」とは異なっている。倦怠の本質はむしろ、事物の相違に対する無感覚にある。倦怠とは、事物の相違の意義と価値とが、それゆえに事物のそのものが無価値に感じられることなのである。

ジンメルは、そうした倦怠もまた貨幣経済の主観的な反映であると言う。「貨幣は、事物のあらゆる多様性を等しく尊重し、それらのあいだのあらゆる質的相違をいかほどかという量によって表現し、そしてその無色彩性と無関心とによって、すべての価値の公分母にのしあがる。そうすることによって貨幣は、もっとも恐るべき平準器となり、事物の核心、その特性、その特殊な価値、その無比性を、望みなきまでに空洞化する」

…そこで生は、まさしく自らの人格的なものをすくうべく、特色と特殊性とを極端に呼び起こさねばならなくなるのである。

「クロニクル社会学」、那須壽編、有斐閣アルマ、176-177P

※一般に平準(へいじゅん)とは「物事の均一をはかり、でこぼこをなくすこと。また、そのようにしてできた一定の水準。」

※一般に倦怠(けんたい)とは「物事に飽きて嫌になること。飽き飽きすること、心身が疲れてだるいこと」

貨幣と自由

「「貨幣」は人を自由にする。それは「純粋な道具」としてあらゆる目的から人に距離をとらせることを可能にし、衝動を客観化して自己を制御することを可能にする。このとき「人格」は交換される事物から切り離され、差異のある者たちはそのまま交換へとはいっていくことができる。」*7

出典

- 「クロニクル社会学」、那須壽編、有斐閣アルマ、180P

- 「初心に還って:ジンメル再読」(URL)

- 「社会学用語図鑑」田中正人(編者)、香月耿孝史、プレジデント社、64-65P

- 形式社会学(コトバンク)

- 「近代とともにあった社会学」、大澤真幸(URL)

- 「ジンメルの影響圏におけるゴフマン社会学」、薄井明(URL)

- 「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」、奥村隆(URL)

- 「スポーツにおける社交の意義と可能性-ジンメル『社交の社会学』読解-」,釜崎太(URL)

- 「ジンメルのアンビヴァレンツ」、奥村隆(URL)

参考文献・おすすめ文献

ゲオルク・ジンメル『貨幣の哲学』

ゲオルク・ジンメル『社会学の根本問題』

ジンメルコレクション

ゲオルク・ジンメル―現代分化社会における個人と社会 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

ゲオルク・ジンメル―現代分化社会における個人と社会 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

雀部幸隆『知と意味の位相―ウェーバー思想世界への序論』

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。