はじめに

要約

- アナクシメネスはミレトス学派のギリシャの自然哲学者で、アナクシマンドロスの弟子。

- 万物の根源(アルケー)を空気であると考えた。

- 世界は空気でできていて(存在)、空気によって変化している(生成)という説明をした。万物は根源である「空気」が希薄化と濃密化によって変化したのであり、生成されたものだと考えた。

火や水、土といった異なる個別具体的なものを、空気という尺度によって足し合わせたり引き合ったり(濃密化や希薄化)できるようにしたということが社会学的には重要になる。

動画での解説・説明

・この記事のわかりやすい「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

アナクシメネス

アナクシメネスとは、意味

アナクシメネス(Anaximenēs,紀元前585~紀元前525年頃):・イオニア学派(ミレトス学派)のギリシア自然哲学者。ミレトス出身。万物の根源(アルケー)を空気(アエル)と考えた。地球や天体は平板であり、太陽や星が地球の周りを回転していると考えた。アナクシマンドロスの弟子。アナクシメネスの一次資料はほとんど残っておらず、断片や解説のみが残っている。

イオニアはアテネを中心とするギリシャが支配する地方の名前。ミレトスはイオニア地方の植民都市のひとつ。

「小アジア、ミレトスの哲学者。万物のアルケーを空気(アエール)とし、空気を濃くしたり薄くすることによって、寒暖の具体的なもの、すなわち風や水、土、石、そして火や天体などが生じると考え、一元的な量的変化で世界を説明した。また、地球や天体は平板とみなし、太陽や星が地球の周りを回転するとした。」

「ビジュアル図解シリーズ、哲学」、PHP、30-31P

「アナクシマンドロスの弟子であるアナクシメネスもまたミレトスの出身である.彼は世界の原物質を「空気」(アエール ἀήρ)と考えた.」

「初期ギリシア哲学者の実在感」小坂国継、28P

前提

・前提知識と哲学の歴史をざっくり整理

1:神話から自然哲学へ、主観から客観へ、神話的思考の衰退と合理的な知識の登場

2:世界が何でできているか(存在の原理)

3:世界は何によって動いているか(生成の原理)

4:存在・生成の原理を説明できるような万物の根源を「アルケー」という。アルケーを求める人達を「自然哲学者(ピュシコイ)」という。最初の自然哲学者がタレスであるといわれている。ソクラテス以前の人々は「自然」について主に探究したという。ソクラテス以後は、愛とはなにか、勇気とはなにか、人間はどう生きるべきかといった方向へと変わっていく。

5:ミレトス学派の哲学者たちは万物の生成と生成を明確に区別していなかったという。

・タレスはアルケーを「水」、アナクシマンドロスは「無限定なもの」、アナクシメネスは「空気」であると考えた。彼らにとって、それらは万物の存在の原理であると同時に、生成の原理であるとされ、その両者は明確に区別されていなかったという。たとえば水は存在の原理としては不生不滅で恒常不変であるが、生成の原理としては生成し、消滅し、変化するものだと考えられている。

6:存在の原理と生成の原理の矛盾の克服

ミレトス学派の人々の考え(不変かつ変化する)は矛盾するのではないか、と考える人々が後に出てくる。たとえばパルメニデスは、世界には変化はなく、存在だけがあると考えた。あるいはヘラクレイトスは、世界について変化を中心に考えた。デモクリトスなど、原子という考えで存在と生成の問題を解決しようとした人もいた。原子自体は不変であるが、小さすぎて目に見えない。原子が一定の法則によって結合したり離れたりすることによって変化しているように見えるだけ。

そうした矛盾の問題をイデアという概念によって解決しようとしたのがプラトン。プラトンは、イデア界においては永遠不変、不動だが、現象界においては生成流転すると考えた(二世界説)。アリストテレスはプラトンを批判し、イデアと現象界という区別に代えて、エイドスとヒュレーという区別を考えた。ざっくりいえば、イデア界と現象界、本質と仮像のように切り離して考えるのではなく、本質(エイドス)は素材(ヒュレー)のなかに存在しているという考え。たとえば設計図はエイドス、木材はヒュレーにあたる。イスのエイドスが座れる形なら、ヒュレーは木材となる。

「ところで,タレスのいう水は,現実にある水であるとともに,万物の生命の原理でもあるようなものである.彼の物質観の根底には,このような「物活論」的思想が横たわっており,それはたとえば「磁石は鉄を動かすがゆえに魂(生命)をもつ」(アリストテレス『霊魂論』411a7)という言葉の内に端的に表現されている.要するに,ここでは,質料因と生命因,物質的なものと精神的なものとが未だ明確に区別されておらず,素朴な形で同一視されていたということができるだろう.そしてこのような物活論的な思想はミレトス学派に共通した特徴であった」

小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」,26P

「……「説明」としての「ロゴス」は、とりわけ、空想やイマジネーションを交えた「物語」風の「説明」としての「ミュトス」(神話)との対比においては、「合理的な討論にゆだねられ検討対象とされるものについて説明する言葉」という意味合いをもつこととなっていきましたが、この意味こそは、わたしたちの論題である「コスモロジー」という合成語に結晶しているものであると言うことができます。すなわち「コスモロジー」とは、字義どおりには、「コスモスについての合理的な説明」という意味をもつ言葉なのであります。」

山川偉也「古代ギリシアのコスモロジー : 西洋思想史講義ノートより」,309P

空気(アエール、アエル)

空気(アエール、アエル)とは、意味

空気(ἀήρ,アエール,アエル):・アナクシメネスは万物の根源(アルケー)を空気だと考えた。つまり、空気によって世界はできており、空気によって世界は生成(変化)すると考えられている。この「空気」とは文字通りの空気であり、経験的に観察できる物質である。ただし、現代における科学的な意味合い以上のものを含んでいた(アナクシメネスは「空気は神である」、「空気は魂である」といったような発言をしている)。空気は気息や気とも和訳されることがある。気息(プネウマ)については後述。

・この「空気」とは文字通りの空気であり、経験的に観察できる物質。経験的物質ではあるが、石や木のような特定の形をもった具体的な物体ではない。空気それ自体は目に見えないが、たとえば紙が風によって動いている様子は観察できる。

・そうした意味ではタレスの水と似ている。タレスにおける「水」も経験的物質。

・アナクシマンドロスは経験的物質ではなく、頭の中で論理的に考えられた抽象物に近い。「無限定なるもの」は観察できず、具体的なものではない。水で構成されないものも、土で構成されないものもあり、どれか特定のものに限定できないものという意味でト・アペイロンを考え出した。アナクシメネスは師のアルケーのような無限定なるもの、非経験的物質ではなく、限定的なもの、経験的物質こそアルケーだと考えた。

師のアナクシマンドロスへの批判

・師のアナクシマンドロスにおけるト・アペイロン(無限定なもの)は目には見えない抽象的・非経験的なアルケーだったが、アナクシメネスは目に見える経験的な物質をアルケーだとしたというのがポイント。ただし、アナクシマンドロスやタレスと同じように、特定の形をもった物体的なものをアルケーとはしなかった。空気や水は物質的なものだが、物体的なものではない。ミレトス学派は物活論の傾向があり、アルケーは単なる物質ではなく同時に生命に満ちたものと考えられていたそうだ。

・アナクシマンドロスは万物の生成を詳しく説明していなかった。万物の根源はト・アペイロンだとはしたが、どのように他のものへ生成変化していくのか不明確だった(曖昧で詩的な説明だった)。

・アナクシメネスは万物の根源を無限定的なものと考えたが、アナクシメネスは限定的なものと考えた。限定的なものが「空気」である。世界の根源は説明できないような抽象的な何かではなく、説明できる具体的な何かであるとアナクシメネスは考え、師を批判する。

・ただし、アナクシマンドロスと同様に、アナクシメネスは空気は無限のものだと考えていた。ただし、アナクシマンドロスのように無限定、無規定なものではなく、空気という経験的物質に限定できるものだと考えていた点で異なる。

最初の哲学者タレスとの比較

・アナクシマンドロスの師であるタレスはアルケーを経験的に観察可能な「水」に求めたので、そうした意味ではタレスに考えが近い。

・タレスは万物の生成を詳しく説明していなかった。万物の根源は水だとはしたが、どのように他のものへ生成変化していくのか不明確だった。

・水よりも空気のほうが運動性があり、大きく広がるという。水以上にどこにでもある物質である。水は低いところから高いところへ流れないが、空気は自在に移動することができる。人間や他の生物は空気がないと生きていくことができない。そうした意味で、アルケーは水よりも空気だというのは合理的に思える。

空気がアルケーである主な根拠

1:水よりも空気のほうが運動性があり、大きく広がる。

2:水は低いところから高いところへ流れない(例:川の流れは反対にならない)が、空気は自在に移動することができる。

3:水以上にどこにでもある物質である。

4:人間や他の生物は空気がないと生きていくことができない。

→そうした意味で、アルケーは水よりも空気だというのは合理的に思える。さらに、アルケーである根拠は「生成の原理」も説明できるからである(後述)。

5:アナクシメネスが空気をアルケーと考えたのは、一般にギリシア人においては「気息」(プネウマ πνεῦμα)が生命の原理と考えられていたということと大いに関連があると考える人もいる。

→ギリシア語においてプネウマは元々「気息、風、空気」などを意味していたが、「存在の原理」という意味として扱われるようになったらしい。気息(きそく)は一般に、呼吸や気質などを意味する。魂を意味するプシュケーも元々「気息」を意味していたらしい。

「これはアルケーをふたたび経験的物質のなかにもとめているのであるから,アナクシマンドロスの思想と較べて一歩後退であるとも考えられるだろう.しかしアナクシメネスはアナクシマンドロスのいう「無限なるもの」に具体的名称ないし存在性をあたえ,それを「空気」と呼んだと考える方が正鵠を得ている.というのも空気は世界のいたるところに充満しており,それ自身無限であると考えられるからである.またアナクシメネスが空気をアルケーと考えたのは,一般にギリシア人においては「気息」(プネウマπνεῦμα)が生命の原理と考えられていたということと大いに関連があるであろう.」

小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」,28P

「シンプリキオスはつぎのように伝えている.「アナクシメネスはミレトスの人で,アナクシマンドロスの一門であった.彼自身もまた,師と同じく基体なるものが単一かつ無限であると言ったが,しかし,アナクシマンドロスのようにそれを無限定的なものとはせず,限定されたものであるといい,空気がそれであると述べた.そしてそれは希薄さと濃密さの違いによって,あり方を異にする,という.すなわち薄くなると火となり,濃くなると風となり,次いで雲となり,さらに濃くなると水となり,そして土となり石となり,またこの他のものもこれから生ずる,というのである.彼もまた,動は永遠であり,変化はこれによっておこなわれる,としている.」(『断片集』第2部13章A5)」

小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」,29P

「空気は水と同様,どこにでもある物質であるから遍在性に優れており,また生命に欠かせない原理でもあり,また変化と変位に富んでいる.しかも水は低いところから高いところへは流れないが,その点,空気は高いところから低いところへも,反対に低いところから高いところへも自在に移動する.したがって宇宙における万物の生成と変化の原理として空気を考えるのは合理的であるようにも思われる.」

小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」,29P

万物生成論

生成とは

生成(becoming):・生成とは哲学において一般に、「事物がある状態から他の状態になること。また、その過程。転化(「小学館」より引用)」を意味する。非存在が存在となることも生成と呼ぶ。「世界とは何によって動いているか」についての問題。

- 世界が何でできているかというのは「存在」の原理で、世界が何によって動いているかというのは「生成」の原理。

- アナクシメネスは世界は「空気」でできていて、「空気」によって動いていると考えた。→1つの原理で存在と生成を説明した。タレスやアナクシマンドロスは生成についての説明が不十分だったのに対し、アナクシマンドロスはより合理的な説明をした。具体的には次の項目で述べる「希薄さと濃密さ」である。

仮に万物の根源、源、元のもの、最小単位が「空気」であるとして、目の前にある岩や水、火は「空気」からできていることになる。では、空気はどのようにして岩になるのか、水になるのかという問題になる(生成の原理の問題、変化の問題)。近代科学はHOWを扱い、WHYを扱わないというのも個人的なポイント。重力とはなにか、なぜ重力というものがあるのかを扱わず、重力の作用や機能を扱うのが近代科学。

「彼らは世界が何でできているか.世界は何によって動いているか.存在と生成の原理は何であるかを探究した.要するに宇宙のアルケー(究極原理 ἀρχή)をもとめた.」

「プラトンのイデアについて」小坂国継,41P

空気で万物の生成の原理を説明する

・アナクシマンドロスは「世界は一つのものから生まれた」と考えたのに対し、アナクシマンドロスは「一つのものがさまざまな様子で世界に存在している」と考えた。どのような様子かというと、「希薄さと濃密さ」である。

・空気が薄くなると火となり、濃くなると風になり、さらに濃くなると水、土、石というように変化していく。当時のギリシャにおける四元素は風、水、土、火であり、空気の変化によってさまざまなものが生成されていることになる。空気という一つの存在が他の存在を生んだというより、空気という一つの存在がさまざま形へ変化しただけ、というニュアンス。

・タレスやアナクシマンドロスと同様に、アナクシメネスも「一元論(一元的物質原理)」で世界(秩序)の生成を説明している。彼らより後の時代の、アナクサゴラスやエンペドクレス、デモクリトスといった哲学者たちは、多元論(多元的物質原理)で世界の生成を考えた。つまり、世界は無限数の「種子」から成り立っているだとか、火・気・水・地の「四元素」から成り立っているだとか、「無数の原子」から成り立っていると考えていった。

タレスやアナクシマンドロスにおける生成の原理の説明

・一元論はひとつの物質から世界の生成を説明しようとするものであり、その点ではアナクシメネスは師のアナクシマンドロスと同じである。しかし、アリストテレスいわく、両者の観方は違うという。

- 或る一つのきまった性質のものを基体として、そのものの量差(濃密化と稀薄化)によって万物が生成するという考え方。例:タレスやアナクシメネス。

- 一つのものからそれのうちに内在する反対なものらが分離するという考え方。例:アナクシマンドロス

・アナクシマンドロスは生成の原理について、具体的に説明していない。たとえば、「必然の掟にしたがう」、「それらが時の定めによって、相互に不正の報いを受け、そして償いをするから」といった詩的な説明をしている。ト・アペイロンの永遠の運動から対立するものである寒暖(熱と冷)が生じ、それぞれ分離していき、万物が生成される旨を述べているが、どういう原理で分離していくか具体的に説明していない。アリストテレスによれば「一つのものからそれのうちに内在する反対なものらが分離する」のがアナクシマンドロスによる生成の原理。

・タレスとアナクシマンドロス、アナクシメネスの共通点は一元論的な考え方。アルケーを1つのもの(水、無限定なるもの、空気)だと考えている。しかしそこからどのように生成するかについては、アナクシマンドロスとそれ以外、というような観方に分かれるという。

・アナクシメネスはタレスやアナクシマンドロスよりも生成の原理を具体的に説明している。

・ある一つのきまった性質のものを基体(アルケー)として、そのものの量差(稀薄化と濃密化)によって万物が生成するという考え方。

・アナクシメネスにとってその基体が「空気」だった。

・多くのもので世界ができているという考え方を多元論、ひとつのものでできているという考え方を一元論という。たとえば火・気・水・地の「四元素」から成り立っているという多元論をエンペドクレスは考えた。

・アナクシメネスは「一つのものが他の存在を生む」というよりも、「一つのものがさまざまな様子で世界に存在している」と考えた。どのような様子かというと、「希薄化と濃密化」である。

・空気が薄くなると火となり、濃くなると風になり、さらに濃くなると水、土、石というように変化していく。空気が薄いか濃いか、少ないか多いかといった生成の原理によって万物が説明されていく。

・当時のギリシャにおける四元素は風、水、土、火であり、空気の変化によってさまざまなものが生成されていることになる。空気という一つの存在が他の存在を生んだというより、空気という一つの存在がさまざまな形へ変化しただけ、というニュアンス。他の元素よりも空気のほうがより存在の原理や生成の原理を合理的に説明できると考えられた。

「彼は、タレスやアナクシマンドロスが、『ある1つのものから世界が生まれた』と考えたのに対し、そうではなく『1つのものがさまざまなようすで世界に存在している』と考えました。空気は薄くなると火になり、濃くなると風や雲、さらに水や土になると考えたのです。また、空気が薄くなることで熱をもたらし、濃くなることで冷たくなると考えました。」

「ビジュアル図解シリーズ、哲学」、PHP、30-31P

「これら三つの枠組みを用いてプラトンが説明しようとしているのは、彼に先立つギリシアの自然哲学者たちが試みたところの一元的物質原理からの、あるいは多元的物質原理からの世界秩序の生成という事態です。アナクシマンドロスやアナクシメネスは一元的なアルケーすなわち、「無限なもの」や「気」からの世界秩序の生成を説いたのでした。これに対し、アナクサゴラスやエンペドクレスやデモクリトスといった人々は、あるいは無限数の「種子」、あるいは「火・気・水・地」といった四元素、あるいは分割不可能な「原子」(アトム)と「空虚」(ケノン)といった多元的原理からの世界秩序の生成を説きました。プラトンがやろうとしたのも、これとちがったことではありませんでした。しかし、それをやろうとするときプラトンがもちだした道具立ては、彼らとはずいぶんと違ったものでした。」

山川偉也「古代ギリシアのコスモロジー : 西洋思想史講義ノートより」,325P

「アリストテレスは「自然学』(A.4,187a12ff.)において、自然学者たちの観方には二通りある、と言っている。即ち、(1)或る自然学者たちは基体である物体を一つであるとし、火とか空気とか水とかのうちのどれか一つを基体として、他の多くのものらはこの一である基体の濃密化や稀薄化によって生成する、と考えているのである。即ち、これは或る一つのきまった性質のものを基体として、そのものの量差(濃密化と稀薄化)によって万物が生成するという考え方である。タレスやアナクシメネスはこの種の考え方の人である。しかるに、(2)他の自然学者たちの方は、一つのものから「それのうちに〕内在する反対なものらが分離する(Ek tos Épis Evoisas rds Evaritórgas Ekkptvesdae)という考えで、例えばアナクシマンドロスがそのような考え方である、と。」

箕浦恵了「ミレトスのアナクシマンドロス–その断片 DK. 12B1 について」,46P

プネウマ、物活論

プネウマとは、意味

プネウマ(pneuma):・ギリシア語においてプネウマは元々「気息、風、空気」などを意味していたが、「存在の原理」という意味として扱われるようになったらしい。気息(きそく)は一般に、呼吸や気質などを意味する。魂を意味するプシュケーも元々「気息」を意味していたらしい。古代ギリシア人は一般に、気息が生命の原理と考えており、それがアナクシメネスが空気をアルケーと考えたことにつながると解釈される場合がある。

物活論とは、意味

物活論(ぶっかつろん,hylozoism):・物質がそれ自体のうちに生命(魂)を備えていて生動するという説。ミレトス学派には共通して、物活論の傾向があり、万物の生命の原理のようなものとしてアルケーが考えられていた。

※ミレトス学派は一次資料がほとんど残っておらず、断片か二次資料のみしか残っていならしい。本人が言ったかどうか定かではなく、また解釈にも議論がある。

- タレスは物質それ自体に生命があるかのような考えを持っていた。生き物だけではなく、磁石のようなものも、「磁石は鉄を動かすがゆえに魂(生命)をもつ」と述べている。アルケー「水」に冠して「神的」という形容句を冠したらしい。「万物は神々に満ちている」ともいっていたらしい。

- タレスの弟子であるアナクシマンドロスも同じように、「自然万有の始源である「無限なるもの」(rdincipow)は神的なものであり,これが万物を取り囲み、舵を取って導いていて,不死不滅である」といっていたらしい。万物の生命の原理が具体的に何かという点でタレスとは異なるが、神的なものでありという要素は共通している。

- アナクシマンドロスの弟子であるアナクシメネスも同じように、「われわれの魂は空気であり,それがわれわれを統括しているように,宇宙世界全体を気息と空気が包括している」といっていたらしい。万物の生命の原理が具体的に何かという点でタレスともアナクシマンドロスとも異なるが、神的なものであり、魂をもっているという点では共通している。

- タレス以前では世界の存在や生成にたいして「宗教的な神話」によって主観的に説明されていたが、タレス以後では非宗教的、非神話的になり、より客観的、合理的に世界の存在や生成が説明されていくようになる。神話では地域によって自然の捉え方が異なり、雨は神様からの恵み、神様が泣くから雨が降る、といったように主観的でバラバラであり、異なる地域の異なる神を信仰する人と話が通じないこともあった。異文化との交流が盛んだったイオニア地方(ミレトスを含む)では異なる宗教をもつ人にたいしても「理屈」で納得させる必要が生じ、より合理的な考え方が模索されるようになっていた。自然の本性を合理的に追求する哲学を「自然哲学」という。

- ただし、神話や宗教が一切排除されたのではなく、神や魂といった要素はタレス以降も残っていたという。物活論がミレトス学派に共通して存在することもその例です。万物の生命の原理が神的(のようにすごい)、というようなイメージです。しかし、神話のような擬人化された神や、非自然的な介入、空想やイマジネーションの物語の説明の傾向は弱くなっていることは確かなようです。ミュトス(神話)的説明に代わってロゴス(理性、合理)的説明がより重視されるようになったということです。

「ところで,タレスのいう水は,現実にある水であるとともに,万物の生命の原理でもあるようなものである.彼の物質観の根底には,このような「物活論」的思想が横たわっており,それはたとえば「磁石は鉄を動かすがゆえに魂(生命)をもつ」(アリストテレス『霊魂論』411a7)という言葉の内に端的に表現されている.要するに,ここでは,質料因と生命因,物質的なものと精神的なものとが未だ明確に区別されておらず,素朴な形で同一視されていたということができるだろう.そしてこのような物活論的な思想はミレトス学派に共通した特徴であった」

小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」,26P

「またアナクシメネスが空気をアルケーと考えたのは,一般にギリシア人においては「気息」(プネウマ πνεῦμα)が生命の原理と考えられていたということと大いに関連があるであろう.」

小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」,28P

「……同じミレトス派のアナクシメネスも「われわれの魂は空気であり,それがわれわれを統括しているように,宇宙世界全体を気息と空気が包括している」(「断片」2)と語っており,この始源としての「空気」を神と呼んだという証言がある(DK13A10)。要素的物質としての空気の濃密化と希薄化によって世界過程を説明するアナクシメネスにとって,空気が神的なものであったとすると,ここでもいわゆる「神の自然化」が達成されていることになろう」

三浦要「無神論と有神論のはざまで: ソクラテス以前哲学における「神論」の特質をめぐって」77P

「タレスが神人同形性を排除したうえで,「万物は神々に満ちている」と語るとき、なるほど伝統的宗教の特質は排除され、また自然探究も人間の側の能動的な関与が求められることとなるが,それでも依然として魂としての神々は非宗教化という事態をこうむっているわけではない。また二番目の資料では、アナクシマンドロスにとって自然万有の始源である「無限なるもの」(rdincipow)は神的なものであり,これが万物を取り囲み、舵を取って導いていて,不死不滅であるとされている。テオプラストスを典拠とするヒッポリュトス(DK12A11)は、「不死にして不滅である」という表現に代えて「永遠にして不老である」(aidowkaidynow)という表現を伝えている。そもそも「不死にして不老」というのは叙事詩において神々の属性を表す定型句である。・これらの文言がアナクシマンドロスの用いたものであるとして,それでは,「無限なるもの」がここで神的なものと言われているのは、伝統的な神々がもっている属性を,同じ神としてそれが有しているからだろうか。そうではない。中性名詞の「無限なるもの」はもはや伝統的な神の一人ではない。万物を包摂して統御するという「無限なるもの」が有している力機能のあり方こそが神的なのである」

三浦要「無神論と有神論のはざまで: ソクラテス以前哲学における「神論」の特質をめぐって」66P

「彼らにとって、宇宙についての合理的な説明としてのコスモロジーは、そのラショナルなあり方そのものをも含めて、同時に、神学的でありました。すなわち、ラショナルな存在への彼らの信念は、神的存在への彼らの信念と分かちがたく結びついていたのです。そのことについては、いちばん最初の哲学者タレスがすでに、彼の立てたアルケー「水」に冠して「神的」という形容句を冠したという伝承に現れ、彼の弟子アナクシメネスが「無限な空気がアルケーである」と語ったときに、そのアルケーとしての「空気」について、「空気が神である」としたことからも明らかであります。」

山川偉也「古代ギリシアのコスモロジー : 西洋思想史講義ノートより」312P

社会学とアナクシメネスとの関連:時間と空気

通約、線形化、数量化

「異質のものを通約して線形化し数量化する尺度を立てて、この抽象化された尺度を世界把握の規定においたことにある」という真木悠介さんの説明がとても重要になります。

・通約(つうやく)とは一般に「分数の分母・分子をその公約数で割って、分数を簡単にすること」です。

通約というより倍分のほうが理解しやすいかもしれません。たとえば1/2+1/3を計算してみてください。私が小学生の時なら、あれ、これ足せないんじゃないの?と思いました。しかし足すことができるように、分母を6にして3/6+2/6=5/6にできますよね。このように分母を合わせることを倍分というらしいです。

火や水、土といった異なる個別具体的なものを、空気によって足し合わせたり引き合ったり(濃縮化や希薄化)できるようにした、ということですね。

アナクシマンドロスの後継者でありミレトス学派の完成者であもるアナクシメネスは、万物の「始原(アルケー)」を空気と考えた。そしてこの空気が濃厚化するときに水となり、さらに濃厚化するときに土となる。逆に空気が稀薄化するときに火となるという。これは一見、学派の祖タレスの「水」一元説を「空気」とおきかえただけか、古代世界に多い複数元素説の一つを提唱(あるいは採用)してこれとおきかえただけであるようにみえる。

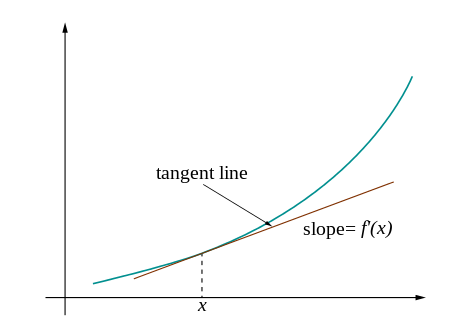

けれどもアナクシメネスの特色は、濃厚化/稀薄化という、異質のものを通約して線形化し数量化する尺度を立てて、この抽象化された尺度を世界把握の規定においたことにある。

世界のすべての事物をあたかも貨幣による価値づけのように数量としてとらえるということは、ピュタゴラス学派においていっそう徹底される。

「時間の比較社会学」、真木悠介、岩波現代文庫、176P

線形化とは一般に、「操作点の周りの小さい領域で有効な非線形システムの線形近似」のこと。

線形化も通約と同じように、似ている箇所を見つけていく作業に似ています。火と水は違う線に見えますが、空気という視点でみると一致しているという感じでしょうか。

文系なので線形化についてはよく理解できませんが、直線と曲線は大きく見ればぜんぜん違うけれども、似たような箇所があるよね、といったところでしょうか。たとえば火や水は大きく見れば全然違いますが、同じ原子を持つという点では似ていますよね。

火や水、土は異なる部族であり、異なる時間の形態としても考えることができます。そうした異なるものを、空気という基準で線形化、通約化、抽象化、数量化していくというのは時間の数量化と似ているねということです。人口が増え、他部族、他国家と接触する機会が増え、時間を共通のものとして合わせたり、貨幣を共通のものとして作ったり、いままで具体的なものだったものが抽象的なものへ変化していく過程として考えることができるのです。

水よりも空気のほうがより抽象的だったということですね。アナクシマンドロスの「ト・アペイロン(無限定なるもの、無限なるもの)」は抽象的であるという点では空気よりも上ですが、経験によって観察できないという点では、説得力がなかったのかもしれません。

空気が濃いか薄いかで考えるということは「数量化」といえますね。

参考文献

参照論文(論文以外を含む)

- 小坂国継「初期ギリシア哲学者の実在感」(URL)

- 山川偉也「古代ギリシアのコスモロジー : 西洋思想史講義ノートより」(URL)

- 箕浦恵了「ミレトスのアナクシマンドロス–その断片 DK. 12B1 について」(URL)

- 三浦要「無神論と有神論のはざまで: ソクラテス以前哲学における「神論」の特質をめぐって」(URL)

主要文献

「時間の比較社会学」

汎用文献

「哲学 雑学3分間ビジュアル図解シリーズ」

「哲学用語図鑑」

「本当にわかる哲学」

「史上最強の哲学入門」

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。