- Home

- チャールズ・サンダース・パース, 創造発見学, 思考法

- 【創造発見学第一回】アブダクションとはなにか

【創造発見学第一回】アブダクションとはなにか

- 2023/5/31

- チャールズ・サンダース・パース, 創造発見学, 思考法

- コメントを書く

Contents

- 1 はじめに

- 2 論理学基礎知識

- 3 アブダクション

- 3.1 アブダクションとはなにか、意味

- 3.2 アブダクションによる推論の形式の定式化

- 3.3 パースによる3つの例

- 3.4 探求の論理学と論証の論理学

- 3.5 拡張的推論と分析的推論

- 3.6 論理学は規範科学である

- 3.7 論理的行為と倫理的行為の関係とは

- 3.8 探究の論理学は「真理」を目的とする

- 3.9 アブダクション2段階:【第一段階】仮説が推量として思いつく過程、アブダクティブな示唆とは

- 3.10 アブダクティブな示唆は非合理的な神秘的能力か

- 3.11 アブダクションな示唆と、幸運な推測の違いとは

- 3.12 どうしてパースはアブダクティブな示唆にも論理的ルールが暗黙の内に働いていると思ったのか

- 3.13 アブダクションは後件肯定の誤謬を犯している

- 3.14 アブダクションの形式に、後件肯定の誤謬のケースをあてはめてみる

- 3.15 不当周延の虚偽とはなにか、意味

- 3.16 アブダクションは当て推量ではない

- 3.17 経験的事実の世界に関する知識を拡張するために用いられるアブダクション

- 3.18 アブダクションと創造的想像力(科学的想像力)

- 3.19 アブダクション2段階:【第二段階】選択された仮説が受け入れられるかどうかを吟味する過程

- 3.20 どのようにしてもっとも正しいと思われる仮説を選択するのか、4つの条件について

- 3.21 四種類の仮説(アブダクション)

- 3.22 仮説が事実を作る

- 3.23 科学的探究の3つの段階

- 3.24 選択可能性と知識を増やすことについて

- 3.25 帰納とアブダクションを区別する4つの理由

- 4 その他

- 5 参考文献リスト

はじめに

動画での解説・説明

・「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

論理学基礎知識

推論とはなにか、意味

推論(inference):・一般的には「ある事実をもとにして、未知の事柄をおしはかり論じること」を意味する。論理学では、一つ以上の主張(前提)を根拠として、それをもとに他の主張を結論することをいう。

たとえば動物の餌を家の前に置いていて、1時間後に確認しに行ったら餌が無くなっていたとする。

このような事実をもとに、「餌を食べたのは猫だろう」と私は推論する。なぜなら先程、猫を家の前で見たからである。このような推論は、私たちの日常の世界でよく使われている。重要なのは、推論には強弱があるという点である。たとえば先程の推論は弱い。なぜなら、食べたのは犬かもしれないし、鳥かもしれないからである。

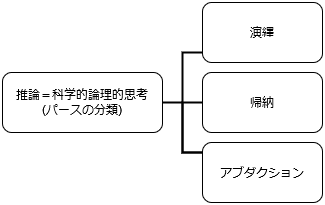

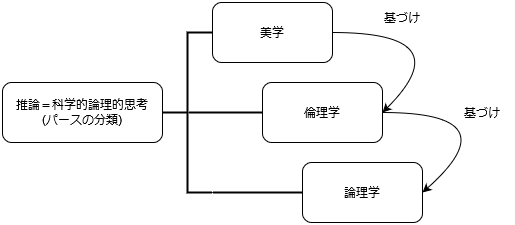

「演繹、帰納、アブダクション(リトロダクション)というのは、つまり、科学的論理的思考を形成している主要な三種類の推論であるということです。推論は前提と結論から成りますが、前提とは推論の論拠となるあらかじめ与えられてある知識や情報やデータのことであり、結論とはそれらの与えられた知識や情報やデータを論拠にして下される判断のことです。推論はつまり、いくつかの前提(既知のもの)から、それあの前提を根拠にしてある結論(未知のもの)を導き出す、論理的に統制された思考過程のことをいいます。そして推論は、前提から結論を導き出す際の、その導出の形式や規則とか、推論の前提がその結論を根拠づける論証力(必然的か蓋然的か)の違いなどによって、いくつかの種類に分類されます。一般には、推論は演繹と帰納の二種類にわけられ、そして科学的思考法の方法はこの二種類の推論の方法から成り立っている、と考えられています。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」,2-3P

「一つ以上の主張を根拠として、それをもとに他の主張を結論するとき、それは『推論』と呼ばれます。」

野矢茂樹「まったくゼロからの論理学」5P

推論の有名な例:三段論法とはなにか、意味

三段論法:・二つの前提から一つの結論を導く論理的推論のこと。2つの主張PとQからRという主張を導くもの。

- 前提1:すべての人間は動物である

- 前提2:田中さんは人間である

- 結論:それゆえ、田中さんは動物である

「例えば『三段論法』と呼ばれる推論は、2つの主張PとQからRという主張を導くものです。(P、Q、Rと三つの主張が出てくるので『三段』論法と呼ばれるわけです。)

P

Q

それゆえ、R

このときPとQは推論の『前提』とか『根拠』と呼ばれます。PとQから導かれるRは『帰結』とか『結論』とか呼ばれます。『根拠』や『帰結』という言葉を使ってもかまわないのですが、この本では『前提』と『結論』という言い方をすることにしましょう。」

野矢茂樹「まったくゼロからの論理学」5P

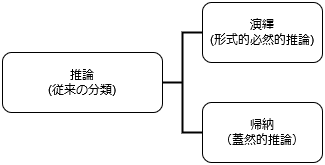

パースによる新たな推論の三分類

論理学において推論にはどのような種類があり、またどのような推論が妥当だと思われているのか。

言い換えれば、どのような推論が「論理的」だと思われているのか。先取りしておくと、アブダクションや帰納のような推論は論理的ではないとパース以前では考えられていたそうだ。つまり、演繹が妥当な推論であり、いわば王道であると考えられていた。

パースの文脈では推論は「科学的思考法」という「方法論」として分類されていることが重要になる。物事を考えるための道具のようなものである。

パース以前の論理学では、推論は「演繹と帰納」の二種類に分けられている。

パース以前の論理学では、推論は「演繹と帰納」の二種類に分けられている。

そして、パース以前の論理学では特に演繹が重要視され、また妥当だと思われている。そしてパースはアブダクションを演繹と帰納に加え、特にアブダクションを重視している。これらの問題に触れる前に、まずは演繹とはなにか、帰納とはなにかについて説明を行っていく。

演繹とはなにか、意味

演繹(ディダクション):・一般に、前提が真であると認めたならば結論も真だと必ず認めねばならない推論を意味する。

演繹で注意しなければいけない点は、演繹の正しさは前提が正しいかどうかには関わらないということ。

演繹の例

- 前提1(規則):この袋の豆はすべて白い

- 前提2(事例):これらの豆は、この袋の豆である

- 結論(結果):ゆえに、これらの豆は白い

演繹としては正しいが、前提が間違っている演繹の例

- 前提1:有袋類の雌のお腹には袋がある

- 前提2:たぬきは有袋類である。

- 結論:雌のたぬきのお腹には袋がある

しかし、たぬきは有袋類ではない。したがって、結論も間違っている。たぬきが有袋類という前提で進めていくならば、演繹としては結論は正しく、また論理的な推論である。つまり、演繹は前提を所与として、与えられた者として推論していくものであり、前提が正しいかどうかには関わらない。前提から必然的に導かれる結果に関わるのである。

「前提が真であると認めたならば結論も真だと必ず認めねばならない推論を『演繹』と言います。それに対して、一応言葉を与えておくならば、『前提が真ならば結論が真である可能性が高くなるが、必ず真になるというわけではない推論』は『推測』と呼ぶことができるでしょう。しかし、この本が扱うのは『演繹』ですから、『推測』という言葉はもう忘れてしまってもかまいません。」

野矢茂樹「まったくゼロからの論理学」,7P

「ここで一点注意をしておきます。だいじな注意です。演繹かどうかは前提から結論する過程にのみ関わります。どういうことかというと、演繹の正しさは前提が正しいかどうかには関わらないのです。次の例を見てください。たぬきは有袋類だ。有袋類の雌のお腹には袋がある。それゆえ、雌のたぬきのお腹には袋がある。たぬきは有袋類ではありませんから、例3の前提はまちがっています。それでもこの二つの前提を認めたならば、『雌のたぬきのお腹には袋がある』という結論は認めねばなりません。つまり、例3は演繹なのです。あえて冗長な言い方をすれば、例3は演繹として正しいのです。」

野矢茂樹「まったくゼロからの論理学」,8P

「このように演繹的推論は前提の内容に暗々裏に含まれている情報を解明し、それを結論として導き出す分析的推論です。演繹的内容は前提の内容を分析し解明するために用いられる推論ですから、したがって演繹的推論においては結論は前提の内容以上のことを言明しない、つまり前提の内容を超えた知識の拡張はありません。しかしそのかわり、分析的な演繹的推論には真なる前提から必然的に真なる結論が導かれる、という重要な論理的特性があります。演繹の特性は『前提に提示されれている所持実は、想像しうるあらゆる状況において、その結論の真理を含まずには真となることができないということ、したがってそれは必然的様相によって受け入れられるということ』にあります。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」,32P

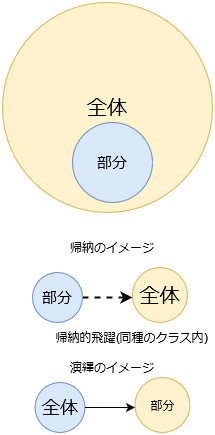

帰納とはなにか、意味

帰納(インダクション):・個々の事例をもとにそれを一般化する推論のこと。

演繹が「必然的推論」であるとすれば、帰納は「蓋然的推論」であるとされている。

蓋然とは、「はっきりとは言い切れないが、確からしいさま」を意味する。演繹は前提が正しければ必ず結論が正しいのに対し、帰納における一般化は必ずしも正しいとは限らない。

帰納の例

個々の事例:私の家の犬は吠える。近所の犬の家も吠える。テレビに出ていた犬も吠えていた。

一般化:すべての犬は吠える。

他にも有名な例としては、「すべてのカラスは黒い」という帰納がある。

しかし、この帰納は白いカラスが見つかっているので、誤った結論となる。

このように、帰納は必然的に正しいものに帰結するのではなく、「多分正しいだろう」というような蓋然的な推論であり、演繹よりも「弱い推論」であるとされている。したがって、論理学では演繹が重視される傾向にある。要するに、内容よりも形式が重視される。それゆえに、「論理的」という言葉が「形式論理的」という意味として捉えられがちとなる。

「帰納というのは、個々の事例をもとにそれを一般化する推論のことです。例えば、『いままで飼った猫はお手を覚えなかった。それゆえ猫はお手を覚えないものなのだ』といった推論が帰納と呼ばれるものです。そこで、帰納と演繹を対にして、帰納が個別事例からの一般化ですから、演繹のことを『一般的に成り立つことから個別的なことを結論する推論』のように説明してるものを見かけたりします。例えば『ウサギは冬眠しない。それゆえいま飼っているウサギのミミちゃんも冬眠しない』といった推論です。たしかにこれも演繹ですが、演繹にはこうしたもの以外にもいろいろなタイプがあります。例えば、現在19歳の人が明日誕生日をむかえることから、明日20歳になると結論することなども、別に一般的なことから個別的なことを結論しているわけではありません。ですから、はっきり述べておきますが、演繹を帰納と対になるものに限定するような説明はまちがいです。」

野矢茂樹「まったくゼロからの論理学」,8P

「たとえば帰納的推論の拡張的機能について考えてみましょう。帰納的推論は、たとえばわれわれがこれまでみてきた限られた数の犬について、それらの犬は吠えるという性質をもっていることを尻、それをもとにして、だから、『すべての犬は吠える』というふうに一般化し、一般命題を確立する推論です。その場合、われわれがこれまでみてきた限られた数の犬について、それらの犬は吠えるという性質をもっているという情報が前提であり、その前提にもとづいて、結論は『すべての犬は吠える』というふうに普遍的な言明を行っています。つまり帰納の結論は前提が与えている情報(われわれがこれまでみてきた限られた数の犬に関する情報)を越えて、われわれがみたことのない、あるいはみることのできないすべての犬(過去に存在し、現在存在している、そして未来に存在するであろうすべての犬)について『すべての犬は吠える』ということを主張しています。いいかえると、帰納的推論はある部分に関する既知の情報からその部分が属するクラス全体について新たな情報を引き出しているのであり、過去の経験にもとづいて未知の一般的事象に関する知識を与えているのです。つまり帰納的推論は部分から全体へ、特殊から不変へと知識を拡張している、ということができます。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」,34P

メモ

はじめに

この記事は要約ではなく、私が気になった部分を抜粋して紹介していき、自分の興味と結びつけて知識を吸収することを目的としています。

特にこの本は「精神の生態学」を紐解くためのひとつの解釈コードの一つだと思って真剣に読んでいます。

アブダクション

アブダクションとはなにか、意味

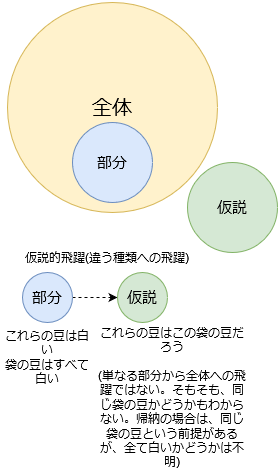

アブダクション(abduction):・ある驚くべき現象の観察から出発し、その現象がなぜ起こったかについて何らかの可能な説明を与えてくれる仮説を考え出す方法。発想法、仮説的形成法、仮説的推論、リトロダクションとも呼ばれる。19世紀のアメリカの哲学者、チャールズ・サンダース・パース(C.S.パース)によって最初に紹介された。

「アブダクションとは仮説を形成する思考の方法を意味し、パースはしばしばアブダクションをたんに『仮説』(hypothesis)とも呼んでいます。アブダクションの訳語として『仮説的形成法』、『仮説的推論』、あるいは『発想法』などの言葉が使われることもありますが、しかし最近わが国でも『アブダクション』という呼び方がそのまま一般にも使われていて、この言葉が定着しつつあるようです。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」,1P

「……アブダクションはすぐれた発見的機能を有するが、しかし可謬性の高い推論であり、帰納よりも論証力の弱い種類の蓋然的推論です……」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」,4P

「本稿では、パースによって提唱されたアブダクション(abduction)という推論について考察をおこなう。彼によると、アブダクションとは、演繹法(deduction)、帰納法(induction)と並ぶ推論の基本的な形式のひとつであり、また、科学の方法(scientificmethod)において、仮説構築プロセスを担当する論理として位置づけられている。」

赤川元昭「アブダクションの論理」,115P

アブダクションによる推論の形式の定式化

- 驚くべき事実Cが観察される

- しかしもしHが真であれば、Cは当然の事柄であろう

- よって、Hが真であると考えるべき理由がある

おそらく、Cはcase(事実)の略で、Hはhypothesis(仮説)を表す記号。パースの文脈ではCは「驚くべき事実」であり、Hは「説明仮説」。

「驚くべき事実Cが観察される、しかしもしHが真であれば、Cは当然の事柄であろう、よって、Hが真であると考えるべき理由がある。ここで『驚くべき事実C』というのはわれわれの疑念と探究を引き起こすある意外な事実または変則性のことであり、『H』はその『驚くべき事実C』を説明するために考えられた『説明仮説』です。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」55P

「パースは,推論の研究を進める中で,探究の三段階を位置付けた。まず,我々は驚くべき事実に出会うと,その驚きが解消されるようにその説明を考える。そして,説明を与えるような一つの仮説を考える。この事実から理論へ向かう段階が第一段階である。仮説が安全性を得るためには,検証されなければならない。そのためには,その仮説を論理的に分析し,事実によって検証できる帰結を導き出す必要がある。この段階が第二段階である。最後に,それらの帰結が経験とどれほど一致するのか,すなわち,仮説がかなり正確か,少々の修正を必要とするのか.あるいは,全く却下されるのかを判断する必要がある。この理論から事実へ向かう段階が第二段階である。以上の三段階は,アブダクション(abduction).ディダクション(deduction),インダクション(induction,の三種類の推論に.それぞれ対応しているとされている。」

柚木朋也「アブダクションに関する一考察: 探究のための推論の分類」,103P

パースによる3つの例

(1)知事のケース

(驚くべき事実C)トルコのある地方で、一人が馬に乗って、周りには四人の騎手がその人の頭上を天蓋で蔽っていて、通っていく人に出会う。

(仮説H)もしこの人物がこの地方の知事ならば、このように重んじられている理由に納得がいく。

(2)化石の発見のケース

(驚くべき事実C)魚の化石が陸地で発見される

(仮説H)もしこの陸地一帯がかつて海だったのならば、この陸地に魚の化石がある理由に納得がいく。

(3)ナポレオンのケース

(驚くべき事実C)無数の文書や遺跡が、ナポレオン・ボナパルトという名前の支配者に関連している

(仮説H)もし実在の人であったのならば、このように無数の文書や遺跡が存在することに納得がいく。

ある事実に驚くことができるかどうか、またはある現象をそもそも事実としてみなせるかどうかもポイントとなっていく。たとえばリンゴが木から落ちるということに全員が驚くことができるとは限らない。むしろ、驚くためにはなにか条件が必要となっていくのではないか。

「例をあげて示しましょう。パースはたとえばつぎのような例をあげています(アブダクションは事実の発見、法則の発見、理論の発見のあらゆるレベルの発見にかかわりますが、しかし例としては事実の発見にかかわる仮説の例がわかりやすいし、パースがあげているのも事実の発見に関するものです)。(1)『わたしくはかつてトルコのある地方のある港町で船から降りて、わたしくが訪ねたいある家の方へ歩いていると、一人の人が馬に乗ってその人のまわりには四人の騎手がその人の頭上を天蓋で蔽って、通っていくのに出会ったことがある。そこでわたしくは、これほど重んじられた人となると、この地方の知事のほかには考えられないので、その人はきっとこの地方の知事に違いないと推論した。これは一つの仮説である。』(2)『化石が発見される。それはたとえば魚の化石のようなもので、しかも陸地のずっと内側で見つかったとしよう。この現象を説明するために、われわれはこの一帯の陸地はかつては海であったに違いないと考える。これも一つの仮説である。』(3)『無数の文書や遺跡がナポレオン・ボナパルトという名前の支配者に関連している。われわれはその人をみたことはないが、しかしかれは実在の人であったと考えなければ、われわれはわれわれがみたもの、つまりすべてのそれらの文書や遺跡を説明することはできない。これも仮説である。』」

探求の論理学と論証の論理学

探求の論理学(the logic of inquiry):・アブダクションを主題にした新しい論理学のこと。アブダクションは発見的(拡張的)機能に重きがおかれている。

論証の論理学:・演繹を主題にした、論理学のこと。アブダクションが推論と見なされず、軽視されている。拡張的機能よりも分析的機能が重視されている。

パースの分類は2つの推論に、アブダクションという新たな推論を単に加えただけではない。アブダクションを主題とし、またアブダクションを最も重視した新たな論理学を提唱している。この新しい論理学をパースは「探究の論理学(アブダクションの論理学)」と名付けている。パース以前の論理学は「論証の論理学」と名付けられている。

パース以前の論理学ではアブダクションは推論とは考えられておらず、軽視されていたという点が重要。

「しかしこのパースの三分法の推論の概念は、たんに推論の概念を拡張して、演繹と帰納の二種類の推論に、アブダクションというもう一つの種類の推論をくわえている、というだけのものではありません。パースはアブダクションというもう一つの種類の推論をくわえている、というだけのものではありません。パースはアブダクションという新たな第三の種類の推論の概念を確立することによって、演繹の論理学や帰納の論理学とは違う、アブダクションを主題にした新しい論理学というものを考えているのです。かれはその新しい論理学を『探究の論理学』(the logic of inquiry)、あるいは『アブダクションの論理学(the logic of abduction)』と呼んでいます。パースの『探究の倫理学』(アブダクションの論理学)は歴史的に演繹の論理学、帰納の論理学に続いて登場した新しいもう一つの論理学ということができるでしょう。古代ギリシアの哲学者アリストテレスが演繹の論理学(三段論法学)を創設し、イギリスの哲学者F・ベーコンとJ・S・見るらによって帰納の論理学が確立され、そしてパースが新たにアブダクションという第三の種類の推論をくわえて、それを主題にした『探究の論理学』を創設している、ということができます。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」,6P

「しかし、これに対し、論証の論理学は推論の形式を実際の探究の過程または文脈から切り離して、もっぱら推論の形式的構造をもとにして、推論の妥当性について研究します。つまり論証の論理学は前提から結論を導き出す際の、その導出の形式または規則が論理的に妥当か妥当でないか、正しいか正しくないか、ということを考慮します。そして推論が論理的に妥当か妥当でないか、正しいか正しくないか、ということは、推論の形式(前提と結論の間の論理的関係)のみに依拠しており、推論の内容(前提や結論の真偽)とは無関係です。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」,8P

「パースによれば、探求(inquiry)とは、信念(belief)に到達しようとする努力を指し、この探求という努力は、疑念(doubt)という刺激によって生み出され、信念が得られたときに停止する。そして、この信念の形成へと至る探求こそが、思考の唯一の機能だという」

赤川元昭「アブダクションの論理」,121P

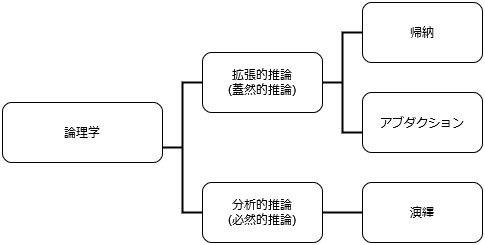

拡張的推論と分析的推論

拡張的推論:新しい諸観念を生み出し知識の拡張をもたらす推論。発見的推論とも呼ばれる。

分析的推論:・前提の内容を分析解明し、その内容に密かに含まれている情報を結論において明確に述べるという仕方で、前提から結論を導き出す推論

アブダクションと帰納は「拡張的推論」であり、演繹は「分析的推論」であると分類されている。

「探究という科学的行為は、諸問題を解決したり、いろいろな疑問に答えたり、そして発見を行い、新しい知識を獲得する、そういう重要な成果を上げるために、つまり知識を拡張するために行われます。ですから探究の論理学では、そのように科学的探究において重要な成果をあげ、知識を拡張するのに役立つ推論がもっとも重視されます。いいかえると、探究の論理学では推論の形式的妥当性とか論理的必然性という特性よりも、新しい諸観念を生み出し知識の拡張をもたらす推論の『拡張的』(発見的)機能が重視されます。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」,7P

「『拡張的』機能を有する推論──パースはそれを『拡張的推論』(ampliative inference,ampliative reasoning)と呼びます──にはアブダクションのほかに、帰納が含まれます。しかし帰納とアブダクションの『拡張的』機能には違いがあり、そしてこの二種類の拡張的推論をはっきりと区別し、科学的探究においてそれらが果たす異なった『拡張的』機能を明確に示しているところに、パースの探究の論理学のもっとも重要な特色があります。詳しくはあとで述べますが、手短にいうと、アブダクションは科学的探究のいわゆる『発見の文脈』(the context of discovery)において仮説や理論を発案する推論であり、帰納はいわゆる『正当化の文脈』(the context of justification)において、アブダクションによって導入される仮説や理論を経験的事実に照らして実験的にテストする操作です。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」,10P

「分析的推論というのは前提の内容を分析解明し(explicate)、その内容に暗々裏に含まれている情報を結論において明確に述べるという仕方で、前提から結論を導き出す推論のことを言います。つまり分析的推論は前提のなかにすでに含まれている以上のことを結論として導き出すことはできないのです。拡張的推論は前提の内容を拡張するために用いられるのに対し、分析的推論には拡張的機能はなく、それは前提の内容を分析し解明するために用いられる推論です。そして科学的探究における分析的な演繹的推論の役割は、アブダクションによって提案される仮説や理論を前提にして、その仮説や理論の内容を分析解明し、その仮説や理論から実験可能などんな経験的初諸帰結・予測が必然的にあるいは高い確率で導かれるかを示すことによって、その仮説や理論を実証的事実に関連付けることです。こうして分析的な演繹的推論は科学的探究において、仮説や理論を提案するアブダクションとその仮説や理論を実験的にテストし検証する帰納との間の、いわば仲介の役割を果たすのです。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」,12P

論理学は規範科学である

規範科学:・一般には規範学と呼ばれ、一定の価値目的を実現するための当為・規範を取り扱う学問だとされている。

パースはこの規範科学として美学、倫理学、論理学の3つの学問を挙げている。そして、論理学は倫理学に依拠し、倫理学は美学に依拠するという。

パースによると、論理学は「われわれはいかに思考すべきか」という「規範」の問題にかかわるものであるという。

それゆえに、心理学のような「どのように思考するのか」というような「事実」の問題にかかわるものに依拠する訳にはいかないという。

したがって、論理学は心理学ではなく、倫理学に依拠するべきであり、また倫理学はさらに美学に依拠するべきであるという。

「かれによると、規範科学には論理学のほかに、倫理学と美学が含まれますが、それらの規範科学はただいに本質的にかかわり合っています。かれはいいます、『美学は理念の科学である。すなわち、それ以外のいかなる理由も考えずに、客観的に賛美に値するものを研究する科学である。(中略)倫理学──すなわち正邪に関する科学──は最高善(summum bonum)を決定するのに美学に訴えてその助力をえなくてはならない。それは自己統制的、あるいは熟慮思惟に関する理論であり、よって論理学はその第一原理を倫理学に求めなければならない』。つまり論理的規範は倫理的規範に依拠し、倫理的規範はさらに美的規範に依拠するというふうに、それらの規範は本質的につながっていて、論理学はその基礎を倫理学に求め、そして倫理学は美学に訴えてその助力をえなくてはならない、というのです」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」,21P

「心理学はわれわれは実際にどのように思考するのか(how we do think)という事実の問題をとり扱いますが、しかし論理学はわれわれはいかに思考すべきか(how we ought to think)という規範の問題にかかわります心理学は心理的経験的事実としての思考作用(正常な思考であれ異常な思考であれ、あるいは心理学者たちはむしろ異常な思考に関心があるかもしれません)について実証的に研究する経験科学(empirical science)です。心理学は人間の思考作用を因果諸法則によって支配された生理学作用として取り扱います。しかし論理学が取り扱う思考はある目的(諸問題を解決したり、発見を行ったり、新しい知識を獲得するという目的)のために意識的に熟慮して行われる自己統制的な思考であり、つまり論理学は『自己統制的、熟慮的思惟に関する理論』なのです。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」,21P

論理的行為と倫理的行為の関係とは

1:パースは思考を行為の一種と考えている(プラグマティズム)

2:倫理学では、行為は規範や理念の意識のもとに、自らの意思によって熟慮的に自己統制的に行われる行動のことをいう。

3:論理学においても、思考は「規範や理念によって熟慮的に意識的に統制された思考」である。

したがって、論理的行為は倫理的行為の一種であるとみなされている

論理的行為は手当たり次第によく考えないで観察したり、実験したりするものではない。ある「目的」をもって、よく考えた上で「意識的」に行為するものである。

ある思考が良いか悪いか、正しいか正しくないか、妥当か妥当でないかというふうに自らを評定し、批判し、統制していく倫理的行為である。

「すなわち、『論理的思惟はもちろん思考の一種である。つまりそれは規範や理念によって熟慮的に意識的に統制された、そういう種類の思考なのである。こうしてパースは論理的思惟を分析し、それが熟慮的で自己統制された思考から成り立っていることを知ったのである。それゆえ、かれは論理学を熟慮的思考の理論と定義するのである』このようにパースは論理的思惟を分析した結果、論理的思惟は規範的特質を有するものであることがわかって、かれの規範科学としての論理学の概念にいたっているのです。論理的思惟が規範的であるというのは、つまりそれは自覚的な規範意識のもとに行われる好意であり、『良い』『悪い』とか、『正しい』『正しくない』とか、『妥当である』『妥当でない』というふうに評定し批判し統制しうる行為である、ということです。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」,23P

「科学的観察に限らず、ある明確な目的をもって熟慮的に意識的に遂行されるあらゆる科学的探究の方法は本質的に規範的特性を有するものである、とパースは考えています。したがってパークスがいうように、『こうしてパースの規範科学としての論理学の概念は、一つの観点からみると、すなわち論理学はもっとも広い意味における科学的方法に関する研究であるという考えになるのである。』いいかえると、パースは論理学を規範科学として考えることによって、論理学は規範的特性を有するあらゆる科学的探究の方法に関する研究であり、すなわちもっとも広い意味における探究の論理学でなくてはならない、と考えるにいたっているのです。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」,24P

探究の論理学は「真理」を目的とする

1:パースは、人間の精神には自然について正しい推測へとわれわれを導く自然的性向があるという。つまり、真理を獲得できる本能(天性)があるという

2:こうした本能はカントのいうようなアプリオリなものではないという。真理を獲得できる本能、つまり「理性」は環境に「適応」してきた結果、形成されていったものだという。たとえば魚が水中を泳ぐためにヒレを形成していったのと同じだという。

3:自然から真理を引き出すためには、「なぜか」と問いかける必要がある。

「なぜか」という問いかけは「仮説」と関係している。「なぜこんなところに魚の化石があるのか」、「なぜリンゴは落ちるのか」、こういった謎や疑問に納得できるような「説明仮説」を立てることが真理探究にとって重要になる。

そして、この仮説形成こそ、アブダクションの一番の役割である。真理を引き出すためには優れた「洞察力と想像力、推論の技術」が必要になってくるという。アブダクションだけができても真理は引き出せず、演繹や帰納の技術も必要になる。

「科学者たちはかれらの仕事においてどんな方法を用い、どんな種類の推論をどのように用いているのか、という実際の科学的研究活動の事実を記述するものだけではありません。いま述べましたように、探究の論理学は規範的観点に立って科学的探究の諸法則を研究するものでなくてはなりません。つまり科学的探究は真理の探究を目的とし理念としてりうのであり、したがって探究の論理学はその目的または理念を達成するためにわれわれはいかに探究を行うべきか、いかに思考し推論を行わなくてはならないか、ということについて──つまり探究の行為の規範的諸原理について──考える規範科学でなくてはならない、ということができます。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」,24-25P

「自然の事象に対して『なぜか』と問いかけて、その疑問に答えるために推論を行い、納得のいく『説明仮説』を立てるということは、たとえば犯人の自白を促す誘導尋問のように、自然に対してわれわれ探求者の側から積極的に問いかけることによって、つまり自然に対していわば誘導尋問を行うことによって、自然から真理を引き出そうとする企てです。自然からどんな真理を引き出すことができるかは、自然に対するわれわれの問いかけ方いかんによる、つまりわれわれの仮説の建て方いかんによるのです。正しく仮説を立てて自然に対してうまく問いかけ誘導尋問を行えば、自然はきっとその本性をわれわれに示すでしょう。しかし自然にうまく問いかけ誘導尋問を行えば、自然はきっとその本性をわれわれに示すでしょう。しかし自然にうまく問いかけて自然から真理を引き出すためには、すぐれた洞察力と想像力が必要であり、そしてもちろん熟練した推論の技術が不可欠です。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」,59P

「人間の精神には本来、自然について正しい推測へとわれわれを導く自然的性向があり、つまり考えられるあらゆる理論をいちいち吟味しなくても、有限回の回数によって唯一の真なる理論を考え当てることのできる本能的能力が備わっている、と考えなくてはなりません。パースは、この事実を確信することが真理を探究するあらゆる科学的企ての根底にあるもっとも基本的な前提であり、それを認めることができなければ、真理を学ぼうとするすべての企ては放棄しなくてはならない、といいます」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」,74-75P

「カントにとって、アプリオリな直観の形式やカテゴリー、およびその妥当性は『それ自体として存在している実在的自然の諸法則からは、原則的に独立しており、そこから生じてきたものではないと考えられている』が、しかし『進化現象という疑いえぬ事実に直面しているわれわれには、もはやそうした考えは許されない』。『人間の理性は、それが備えているあらゆる直観の形式やカテゴリーを含めて、人間の頭脳と全く同じように、自分をとりまく自然の諸法則との絶え間ない相互作用の中で有機的に形成されてきたもの』であり、『自然的外界の諸法則に系統発生的に適応していく過程の中で成立したもの』である。『<適応>という言葉は……われわれの足が地面を歩くのに適しており、魚のひれが水中を泳ぐのに適しているというのと同じ意味で、われわれの直観形式やカテゴリーが実在的に存在するものに<適している>という意味で使われているにすぎない』。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」,77P

アブダクション2段階:【第一段階】仮説が推量として思いつく過程、アブダクティブな示唆とは

- 仮説が推量として思いつく過程

- 選択された仮説が受け入れられるかどうかを吟味する過程

探求中の問題の現象について考えられる説明をあれこれ推測し、心に思い浮かぶ仮説を思いつくままに列挙する段階。

ブレインストーミングという方法があるが、そうしたアイデアをとりあえず列挙する段階と似ているかもしれない。

アブダクティブな示唆:・自然について正しく推測する本能的能力。あたりをつけるようなイメージ。閃光のように思いがけなく、突然現れるもので、論理的に制御することは難しい。

第1段階は「洞察」や「閃き」が働く段階である。こうした閃きは「アブダクティブな示唆」と呼ばれている。

例:アルキメデスが入浴中に浴槽の水位の変化を見て、黄金の割合を求めるという問題を解決した。ケクレが尻尾を加えた蛇の夢を見て、ベンゼンの分子構造式を発見した。ニュートンがリンゴが木から落ちるのを見て閃いたなど。そうした閃光のような洞察は、論理的に制御することが難しいという。方程式を解くように、演繹的にアブダクティブな示唆は得られない。

アブダクティブな示唆は非合理的な神秘的能力か

たとえばキリストが水をぶどう酒に変えたといったような、神秘的能力なのか、という話。神様が発見を導いた啓示なのか。パースいわく、そうではないという。たとえば魚が水中で泳ぐためにヒレを発達させたのは非合理的、神秘的なものではなく、合理的なもの。

つまり、「アブダクティブな示唆」は自然に適応するために進化によって、自然と相互作用によって得られていった合理的な本能的能力であるということ。こうしたアブダクティブな示唆を認めることが、探究の根底にあるもっとも基本的な前提だという。進化論的思想とも呼ばれている。

パースは、「人間の精神には本来、自然について正しい推測へとわれわれを導く自然的性向があり、考えられうるあらゆる理論をいちいち吟味しなくても、有限回の推測によって唯一の真なる理論を考え当てることのできる本能的能力が備わっている」と主張している。この主張の是非はさておき、そうしたことを前提としたほうが、探究は楽しいのかもしれない。

アブダクティブな示唆が単に本能に導かれたものであったり、空想的なものであったり、偶然的なものであったとしても、事実と無関係ではない。また、この第一段階は単なる心理学の問題でもない。

たとえば「リンゴが落ちる」という驚くべき事実を見て、「物体の中には引力が働いている」という示唆、閃きを得たとする。たとえこの示唆が単なる推量的なもの、空想的なものであったとしても、「何らかの論理的ルールが暗黙のうちに働いている」ともパースはいう。ここがすこしややこしい。

アブダクションな示唆と、幸運な推測の違いとは

「幸運な推測、非合理的要素(ポパー)、創造的直観(ベルクソン)、無意識の働き(ケストラー)、超論理的な直観、啓示」と「アブダクティブな示唆」との違いは一体どこにあるのか。なかなかむずかしい。

1:演繹のように必然的に、論理的な通路によって仮説を発見することはできないことをパースは認めている。つまり、論理的に制御できない要素がある。一方で、アブダクティブな示唆には何らかの論理的ルールが暗黙の内に働いているともパースは述べているので、そうした論理的なルールを取り出すことができれば、アブダクションの論理形式になりうるともいう。ただしこの「論理的」という意味合いが形式的かどうかが問題になる。

2:第一段階(閃光のように現れる示唆)を仮に非論理的な段階、第二段階(熟慮的な推論)を論理的な段階だとしても、この2つの段階は相反するものではなく、両方が補完的な関係にあり、それによって仮説の形成が可能になるという。2つセットで、はじめてアブダクションになる。

たしかになんらかのアイデアを思いついたり閃いたとしたら、次にそのアイデアはほんとうに的を得ているのかどうか、じっくり、頭を使って考えるフェーズに入る。たとえば夢で見ていたことをメモして、実はそんなにたいしたことなかったな、と冷静に考えることもある。いずれにせよアブダクションは非論理的ではなく、論理的な行為である。

どうしてパースはアブダクティブな示唆にも論理的ルールが暗黙の内に働いていると思ったのか

パースは「人間の精神は自然の諸法則の影響のもとで発展しているので、そのために人間はある程度自然のパターンにしたがって自然に思考するということは疑いえない」と述べている。

たしかに自然には一定の法則がある。たとえば力の大きさは質量に比例する。そのような自然の中に生きているのだから、人間の思考も同様になにかしらのパターンに沿って形成されているのであり、デタラメで偶然的、神秘的なものではないというわけだ。つまり、合理的で合法則的なものであり、ある種の論理性があるのではないか、と考えるのもわからなくはない。しかし一方で、アブダクティブな示唆は閃光のように突然くるもので、意図的に、方程式を解くように起こすことはできない。かといってそのような示唆が非合理的に生じるものではない、というのも理解できる。この問題は次に扱う、論理的ではあるが形式論理的(演繹的)ではないという問題につながってくる。

「パースはアブダクションによる仮説は二つの段階を踏まえて行われると考えているのです。つまりアブダクションは最初にいろいろな仮説を思いつく示唆的(洞察敵)段階とそれらの仮説について検討し、そのなかからもっとも正しいと思われる仮説を選ぶ(あるいは、それらの仮説のほかにもっと適切な仮説がないかどうかを考える)熟慮的な推論の過程から成り立っています。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」50P

「その第1段階は、探求中の問題の現象について考えられうる説明をあれこれ推測し、心に思い浮かぶ仮説を思いつくままに列挙することであり、つまりこの段階ではアブダクションは考えられうる諸仮説をただ示唆するだけです。そして洞察(閃き)が働くのは主にその第一段階においてです。アブダクションの第二段階は、それらの思い浮かぶ諸仮説のリストのなかから、十分熟慮して、もっとも正しいと思われる仮説を選び選択する過程です。いいかえると、科学的探求者はたとえ偶然の閃きによって仮説を思いついたとしても、かれはただちにその仮説を採択するのではなく、かれはさらに、その仮説が考えられうる仮説のなかでもっとも理にかなった仮説といえるかどうかを熟慮し、もっとも正しいと考えられる仮説を選ばなくてはなりません。このようにアブダクションは最初にいくつかの仮説を思いつくままに提起する示唆的な段階と、それらの仮説のなかからもっとも正しいと思われる仮説を選ぶ熟慮的な推論の段階から成り立っている、というのです。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」68P

「アブダクションの過程について,パースは様々な記述をしている。アプダクションの本質的な部分は次の2つの過程に分けることができる。

①仮説が推量〔guess)として思いつく過程。

②選択された仮説が受け入れられるかどうかを吟味する過程

多くの論者が「発見」を心理学の問題と見なすのは,①のためである。パースはこの過程については「自然の光(il lume neturaie natural light)」,「本能的洞察〔instinctive insight)」,あるいは,「天性(genius)」〔1.6305,604)を持ち出す。そして,「アブダクションは結局推量にすぎない。」(7,219)という。しかし,そうした推量が全く空想的なものであり,「自然の光」や「本能」に導かれたものであると考えられるとしても,それらは驚くべき事実と無関係なはずはない。驚くべき事実からその仮説が思いつかれたこと自体,そこには何らかの論理的ルールが暗黙のうちに働いているのであり,それを形式化すれば,アブダクションの論理形式になるというのがパースの主張である。②の過程については,適格試験上の仮説の採用(adoption of a hypothesis on probation)と呼ばれ,「アブダクション的なインダクション」とも呼ばれた過程である、しかし,「まず,我々は既知の事実を十分に見て,それらがその仮説にどれほど一致するか,そして,どれほどその修正が必要かを見るために,それらを注意深く吟昧する。それは,非常に適切で必要な探究である.しかし,それはアブダクションであって,インダクションではない。そしてそれは仮説がその事例の事実に適合していく創始性(ingenuity)を示すにすぎない。研究者の大部分がするように.これをインダクションとするのは,推論についてのなされうる最大の過ちである。もし,そのように考えられたなら,それは,post hocergo propter hocの誤謬である。しかし,もしそれが,インダクションの適用に先甑つ過程と考え,仮説のテストを意図するものでなく仮説を完全に,そして,それをより明確にするための助けと意図すると,その手順はうまく行われた探究の本質的な部分である。」(7,114)このように,パースは,の部分は互いに結び付いた一つの過程,つまり,アブダクションを仮説を定立する過程としてとらえる。「アブダクションは理論を求め,インダクションは事実を求める。」(7218)のである。」

柚木朋也「アブダクションに関する一考察: 探究のための推論の分類」,107P「ところで、『アブダクティブな示唆は閃光のようにわれわれに現れる』ということについてですが、パースはこの洞察の働きについて、それは何か説明不可能な『非合理的要素』とか不可解な神秘的能力というようなものではなく、それは自然に適応するために人間に本来備わっている本能的能力である、といいます。それはつまり、人類進化の過程のなかで自然の諸法則との絶えざる相互作用を通して、それらの自然の諸法則の影響のもとで育まれ発展してきた人間の精神に備わる『自然について正しく推測する本能的能力』である、というのです。そしてパースによると、人間の精神には本来この『自然について正しく推測する本能的能力』が備わっているという進化論的事実を認めることが、あらゆるアブダクティブな探究の根底にある(ひいてはあらゆる科学的探究の根底にある)もっとも基本的な前提です。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」69P

アブダクションは後件肯定の誤謬を犯している

後件肯定の誤謬:・後件を肯定することによって前件をも肯定するところに生じる虚偽のこと。

- 前提1:もし英雄であるならば、色を好む

- 前提2:田中さんは色を好む

- 結論:したがって、田中さんは英雄である

色を好むからといって、必ずしも英雄であるわけではないので、虚偽となる。

さらに形式化すると、以下のようになる

- 前提1:もしPならば、Qである

- 前提2:Qである

- したがって、Pである

「もしPならば、Qになる」のPを前件、Qを後件という。Pが真であるかどうかを検証する際に、「Qである、したがってPである」という推論は演繹として間違っているという話。

AならばB、BであるならばAという誤った演繹は日常では使われがちなのかもしれない。「雨が降っているならば、地面は濡れる。地面が濡れている、したがって雨が降っている。」しかし誰かがシャワーで水をまいただけかもしれない。

「しかしこの式は後件Cを肯定することによって先件Hを肯定しているものであり、それはつまり論理学でいう『後件肯定の誤謬』(the fallacy of affirming the consequent)をおかしており、形式論理の規則に反しています。……したがってアブダクションは論理的な推論であるというのは演繹を正しい推論のモデルと考える論理学の通念では当然認め難い推論の概念でしょう。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」63P

「こうしてパースがアブダクションを論理的な推論とみなすのは、もとより形式論理の推論の概念とは基本的に違う意味においてであることはいうまでもありません。『アブダクションはその結論を問題的に、または推測的に言明にするにすぎない』。仮説というものは論理的規則にしたがって形成しうるものではなく、われわれは推測によって、いわば試行錯誤的に仮説を考え出さなくてはなりません。しかしアブダクションはなんら合理的な思惟なしに行われる放縦な当てずっぽうの推測である、ということではもちろんありません。われわれはむしろつぎのようにいわなくてはならないでしょう。つまりアブダクションは論理的規則にしたがって機械的に行われる推論ではなく、試行錯誤的な推測であるからこそ、それゆえにかえって、アブダクティブな推測においては、とくに意識的に熟慮的で自己修正的でなくてはならないのであり、十分納得のいくもっとも理にかなった推測に到達するまで熟考に熟考を重ねなくてはならない、といわなくてはなりません。そしてそういう意味でアブダクションは論理的に統制された推論とみなしうる、ということはすでに繰り返し論じたとおりです。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」65P

「実は、パースのいう論理においても、論理学の教科書でいう論理においても、妥当な推論とは、「前提が正しい場合には、結論も正しくなる」ような推論を意味している。ただし、論理学の教科書でいうところの妥当な推論とは、その形式によって、必然的に正しい結論が導き出せるような推論である。それは、「AならばB」かつ「A」という前提から、「B」という結論が必然的に導き出されるような推論形式だといえる。これに対して、パースのいう論理の妥当性とは、推論形式の問題ではなく、推論内容の問題である。つまり、妥当な推論とは、推論の前提と結論とが実際に事実と合致するかどうかという基準によって判断される。したがって、AやBといった内容を伴わない単なる記号だけでは、推論の妥当性を判断することはできない。たとえば、「人間であれば死ぬ(AならばB)」かつ「人間である(A)」という前提から、「死ぬ(B)」という結論が導き出される場合、これらの前提と結論が事実と合致するときにはじめて、この推論は正しい(もしくは妥当な)推論と呼べるものになる。」

赤川元昭「アブダクションの論理」,125P

「このように、パースの論理学では、推論の正しさとは、推論形式ではなく、前提と結論の内容が事実に合致するかどうかという判断基準によって、明確に区分されている。そして、推論の内容が正しい(表現を変えるならば、推論内容が正しくなくなってしまうような事実が存在しない)という点では、必然的な推論だけではなく、いわゆる蓋然的な推論、つまり、アブダクションや帰納法も正しい論理の範疇に属することがわかる。」

赤川元昭「アブダクションの論理」,127P

「このアブダクションの論理形式に関して,第一にその形式が充たされていないならば.それは仮説としてさえ認められない,,なぜなら,仮説は事実を説明しなければならないからである、、第二に,この形式は.明らかに後件肯定の誤謬(fallacyofaffirmingllleconsequent)を犯しており,妥当ではない、もちろん,妥当でないということは,前提が真でも結論が真であるとは限らないということであり,無意味であるということではない。ただ,誤りの可能性も多分にあるので安全性を得るためには,必ず検証されなければならない。第三に,「Aの全内容がその前提「もしAが真ならば,Cは当然のことである』にすでに表されていなければ,Aはアブダクション的に推理(beinfered)されえない,あるいは,次のように表現してもよい、,アブダクション的に推測(beconjectured)さ才しえないと。」(5,]89)つまり,Aの内容が存在し,それがCと結び付けられなければ,アブダクションになり得ないのであり,その結び付きこそがアブダクションの本質である。「アブダクション的な暗示(suggestion)は閃きのようにやってくる。それは,洞察(insight)の行為であるが,非常に誤りやすい洞察である。仮説の様々な要素が以前に我々の精神にあったというのは真である。しかし,我々の考察以前に新しい暗示を閃かすのは,我々が以前には決して一緒にしようとは夢にさえ見なかったものを一緒にしようとする考えである。」(5,181)パースは,演繹と帰納という二分法では明確にならなかった探究の過程の推論をアブダクションを導入することにより,明確にしようと試みたのである」

柚木朋也「アブダクションに関する一考察: 探究のための推論の分類」,105P

わかりやすい誤りの例

前提1:もし人間であるならば(前件)、哺乳類である(後件)

前提2:クジラは哺乳類である(後件の肯定)

結論:クジラは人間である(前件の肯定)

クジラは人間ではないから誤りである。後件が肯定されたからといって、前件が肯定されるわけではない。

アブダクションの形式に、後件肯定の誤謬のケースをあてはめてみる

驚くべき事実C:地面が濡れている

仮説H:雨が降ったと考えるならば、地面が濡れいていることに納得がいく。

しかし、地面が濡れている理由は雨以外にも考えられる。それゆえに、アブダクションは蓋然的な推論であるといえる。つまり、多分そうであろう、というような弱い推論である。演繹は必ずそうだという強い推論であるので、パース以前の論理学では、アブダクションは推論として認められていなかった。つまり、論理的であると認められていなかった。また、パースはアブダクションを「後件から前件への推論」とも呼んでいる。

不当周延の虚偽とはなにか、意味

不当周延の虚偽(fallacy of illicit minor):・前提では不周延である概念を結論で周延させるために生ずる虚偽。

例:(大前提)すべての鳥は翼がある。(小前提)ある動物は鳥である。ゆえに、すべての動物には翼がある。

小前提の小概念は「ある動物」であるのに、結論では「すべての動物」となり、より広く周延してしまっている。

(1)演繹のケース

- この袋の豆はすべて白い(大前提-規則)

- これらの豆はこの袋の豆である(小前提-事例)

- ゆえに、これらの豆は白い(結論-結果)

アブダクションのように、多分豆は白いだろう、というような弱い推論ではない。前提が真ならば、必ず結論も真になる。演繹のケースは不当周延の虚偽を犯していない。結論が前提より大きくない。前提から言える以上のことを、結論で述べていない。それゆえに、拡張的ではないともいえる(新しいことを発見しない)。

(2)帰納のケース

- これらの豆はこの袋の豆である(小前提-事例)

- これらの豆は白い(結論-結果)

- ゆえに、この袋の豆はすべて白い(大前提-規則)

小前提と結論をもとに大前提を推論する形式。多数の主語を一つの主語によって置き換える。

いわばサンプルとして、袋の豆を取り出してみて、白かったので残りの豆も白いだろう、というように一般化している。「これらの豆」という小概念であるのにも関わらず、結論では「すべての豆」というふうに、より広く周延してしまっている。それゆえに虚偽となる。つまり、正しい三段論法になっていない。

部分に関する情報に基づいて、その部分が属する全体について言及している。

(3)アブダクションのケース

- この袋の豆はすべて白い(大前提-規則)

- これらの豆は白い(結論-結果)

- ゆえに、これらの豆はこの袋の豆である(小前提-事例)

大前提と結論をもとに小前提を推論する形式。多数の述語を一つの述語によって置き換える。

大前提と結果が真であったとしても、導き出された事例は必ずしも真であるとは限らない。いわゆる中名辞不周延の誤謬のケース。中名辞とは大前提と小前提の両方にあって大概念と小概念を媒介する中概念を言語で表わしたもの。ややこしいのでいずれ論理学基礎で学んでいく予定。

たとえば眼の前の袋の豆をすべて調べて、すべての豆が白かったとする。そして、袋の近くにあった豆も白かったとする。それらが真であったとしても、もしかしたら違う袋が部屋のどこかにあるかもしれない。たとえば友達の田中さんが食べ残した別の袋の白い豆かもしれない。要するに、前提以上、前提を越えて、なにかを結論付けてしまっている、という「飛躍」がある。

演繹のように必然的な推量ではない。アブダクションとは「仮説をつくること」であり、多分この袋の豆だろうと推量することである。アブダクティブは帰納よりも推論が弱いケース。

「〘名〙 (fallacy of illicit minor の訳語) 定言的三段論法で、結論中の小概念が、小前提中のそれより広く周延することから起こる虚偽。たとえば「(大前提)すべての鳥は翼がある。(小前提)ある動物は鳥である。ゆえに、すべての動物は翼がある」では、小前提の小概念は「ある動物」であるのに、結論では「すべての動物」となり、より広く周延するため、虚偽となる。小名辞不当周延の虚偽。」

精選版 日本国語大辞典

「三段論法の形式で書き表してみると、帰納は三段論法の小前提と結論から大前提を推論するという形式になっており、仮説(アブダクション)は大前提と結論から小前提を推論するという形式になっています。こうした帰納と仮説の推論の帰納について、パースはつぎのように述べています。『帰納の機能は一連の多数の主語を、それらの主語および他の無数の主語を包含するただ一つの主語によって置き換えることである。こうしてそれは<多様性の統一体への還元>の一種である』。そして『仮説の機能は、それら自体では統一体を成していない多数の述語を、それらの述語をすべて含み、(多分)他の無数の述語も一緒に含む、ただひとつの述語によって置き換えることである。したがってそれも多様性の統一体への還元である。』」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」101P

「近世の論理学は、こうした代表理論自体は捨て去ったが、「周延的かどうか」という区別は受け継いだ。すなわち近世の論理学においては、主語等の項(項辞)を専ら「概念」と看做す考えが有力となり、概念に対応する個体群を「外延」と呼ぶようになったが、これに伴ない、ある命題(ないし判断)の主張が、命題を構成するある概念の外延の全てに及ぶ場合を、その命題においてその概念は「周延されている(周延している)」とし、また外延の全てに及ぶとは限らない場合を、その概念は「周延されていない(周延していない)」ないし「不周延である」として区別するようになった。……こうした周延・不周延の区別は、三段論法の規則において重要な役割を果たす。まず、三段論法において、媒概念は前提において少なくとも一度は周延されていなければならない、という規則が認められ、この規則に反する推論は「媒概念不周延の誤謬」を犯しているとされる。また、前提において周延されていない大概念ないし小概念を結論において周延してはならない、という規則が認められ、これに反する推論は「大概念(ないし小概念)不当周延の誤謬」を犯しているとされる」

「A「頭の良い人間は皆、読書家だ。そして私もまた、よく本を読む。だから私は頭が良い」 Aの発言は「XはYである。ZもYである。故にZはXである」という形式の三段論法で、これは論理学で媒概念不周延の虚偽と呼ばれる。このタイプの推論は、Z⊆X⊆Y(⊆:部分集合)でない限り成立しないので、恒真命題ではない。Aの発言は「カラスは生物である。スズメバチも生物である。故にスズメバチはカラスである(あるいはカラスはスズメバチである)」という発言と論理構造が等しい。また、Aの発言について、「頭の良い人間は皆、読書家だ」が真であったとしても、「読書家は頭がいい」はそれの逆となるため、必ずしも真であるとは限らない。」

「しかしうえに三段論法の形式で書き表して示したように、帰納とアブダクションの推論の形式は形式論理の規則に反しており、論理的に(形式論理的に)妥当な推論の形式ではありません。ということは、つまり帰納もアブダクションもともに、推論の形式的妥当性や論理的必然性を犠牲にして、そのかわり、経験的事実の世界に関する知識を拡張するために用いられる拡張的推論である、ということを意味しています。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」85P

「ケースーこれらの豆はこの袋から取り出したものである。リザルトーこれらの豆は白である。∴ルールーこの袋から取り出した豆はすべて白である。この場合.ケースとリザルトが真であっても,導き出されたルールは必ずしも真であるとは限らず,小名辞不周延の誤謬を犯している。例えば,この袋の中には白と赤の豆が人っており,たまたま取り出した豆が白かったということも考えられる。しかし,この種の推論が意味をなさないということにはならない。この推論は,ケースを増やすことによって確実性は増加する。つまり,物事の真偽を確かめるのに有効な推論である。この推論をインダクションと名付けておく。さらに,次のように順を入れかえる。ハイポセシス(アブダクション)ルールーこの袋から取り出した豆はすべて白である。リザルトーこれらの豆は白である。.ケースーこれらの豆はこの袋から取り出したものである。この場合,ルールとリザルトが真であっても,導き出されたケースは,必ずしも真であるとは限らず,中名辞不周延の誤謬を犯している。これらの豆は全く別の袋から取り出したものかもしれない。このように,全く見当外れの可能性もある。この推論は当て推量に近いものである。しかし,全く根拠がないわけでもなく,むしろそう考えることによって新しい知識を獲得することが可能となる。この推論は,ハイポセシス(アブダクション)と呼ばれている。」

柚木朋也「アブダクションに関する一考察: 探究のための推論の分類」,104P

アブダクションは当て推量ではない

当て推量:・一般に、確かな根拠もなしに自分勝手におしはかること。あてずっぽう。

アブダクションは自分勝手にあてずっぽうで推量することではない。

1:アブダクションは仮説を推測的に言明しているにすぎない

2:アブダクションは間違う可能性のある、論証力の弱いタイプの推論である

3:だからといって当て推量ではない。なぜなら、「そのように考えるのが理にかなっている」というふうに納得できる「合理的な根拠」に基づいているからである。また、そうした仮説形成が熟慮的に行われるのであり、したがって「論理的に統制された推論」であるとパースは言う。ただし、この「論理的」という言葉は演繹のように形式論理的に妥当という意味ではない。アブダクションは形式論理的ではないからである(様々な誤謬を犯している)。

「たしかに、アブダクションはその結論(仮説)を推測的に言明しているにすぎず、それは大いに間違う可能性のある論証力の弱いタイプの推論です。しかしさきにあげた諸例が示しているように、アブダクションはたんなる当てずっぽうな推測ではなく、それはある明確な理由または根拠──つまり『そのように考えるべき理由がある』、『そのように考えるのがもっとも理にかなっている』、『そのように考えざるをえない』というふうに納得できる合理的な理由または根拠──にもとづいて、仮説を提案しています。このようにアブダクションは意識的に熟慮して行われる思惟(reasoning)であり、そういう意味で論理的に統制された推論(inference)である、ということができます。パースはいいます、『仮説(アブダクション)はあらゆる意味において推論である。なぜなら仮説は、正当なものであれ不当なものであれ、ある理由があって採用されているのであり、そしてその理由は、そのようなものとして考えられる場合には、仮説に対してもっともらしさを与えているからである』」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」62P

「この場合,ルールとリザルトが真であっても,導き出されたケースは,必ずしも真であるとは限らず,中名辞不周延の誤謬を犯している。これらの豆は全く別の袋から取り出したものかもしれない。このように,全く見当外れの可能性もある。この推論は当て推量に近いものである。しかし,全く根拠がないわけでもなく,むしろそう考えることによって新しい知識を獲得することが可能となる。この推論は,ハイポセシス(アブダクション)と呼ばれている」

柚木朋也「アブダクションに関する一考察: 探究のための推論の分類」,104P

経験的事実の世界に関する知識を拡張するために用いられるアブダクション

・アブダクションや帰納は推論の形式的妥当性や論理的必然性を犠牲にして、経験的事実の世界に関する知識を拡張するために用いられる。

それゆえに、科学の発展のためにはアブダクションは不可欠であると言える。自然科学だけではなく、他の学問や芸術にとっても、アブダクションは不可欠ではないだろうか。創造にはアブダクションという方法が必要になる。

また、帰納や演繹はアブダクションを前提とする。たとえるならば、アブダクションなしの演繹は鶏肉なしで鶏の唐揚げを作るようなもの。まずアブダクションで仮説を発見し、その仮説を前提にして、テストしていく過程が演繹や帰納。

「しかしうえに三段論法の形式で書き表して示したように、帰納とアブダクションの推論の形式は形式論理の規則に反しており、論理的に(形式論理的に)妥当な推論の形式ではありません。ということは、つまり帰納もアブダクションもともに、推論の形式的妥当性や論理的必然性を犠牲にして、そのかわり、経験的事実の世界に関する知識を拡張するために用いられる拡張的推論である、ということを意味しています。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」85P

「したがって仮説演繹法では、仮説は最初から決まったものとして与えられているのです。N・R・ハンソンは仮説演繹法(H-D説)についてこう評しています。『H-D説は、ちょうど、ビートン夫人が献立を考えるのに、ウサギを材料とすべきことは最初から決まっている場合と同じで、仮説は、最初から決まったものとして与えられている。しかし、多くの料理の本では、その前に準備のための指示章があって、そこでは<まずウサギを捕らえよ>という点が語られる。H-D説は、物理学者が仮説を捉えてしまったあとに起こる事柄を説明してはくれる。しかし、物理学を特徴づけてきた巧妙なやり口、執拗な努力、想像力と思考の大胆さなども論じることができるはずである』。……ハンソンによると、物理学を特徴づけているのはそれらの創造的思惟の働きであり、これこそ、パースが『リトロダクション』と呼んだものの特性です。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」114-115P

アブダクションと創造的想像力(科学的想像力)

・演繹は仮説の形成には関わらず、形成された仮説を前提とする。そのような方法は仮説演繹法と呼ばれている。一見アブダクションと似ているが、最初から仮説が用意されているという点から始まっており、仮説を発見する創造的想像力が軽視されている。

N・R・ハンソンは仮説演繹法を料理に例えて批判している。演繹はまずウサギ、つまり仮説が材料として与えられ、料理をするようなものである。しかし、ウサギはまず捉えなければ用意できないのであり、そうした仮説が形成されてこそ、演繹が後になって必要とされるのである。アブダクションを軽視した仮説演繹法をハンソンは批判している。

創造的創造力:・熟慮的思惟または推論を含んだ、科学的合理的根拠のある閃き、洞察のこと。もし合理的根拠の全くない、気ままな夢想であったとしたら、科学的発見を妨げる先入観や偏見を生むことになってしまうため、合理性は必要不可欠となる。

ただし、非合理的なものがまったく無意味であるというわけではない。たとえば非科学的な神秘的な思想はある分野への意欲などを支える心理的要因にはなりうるという。

「『アブダクションは論理的諸規則によって拘束されることはほとんどない』ということは、さらにつぎのようにいいかえることもできるでしょう。つまり論理的諸規則によって縛られることがないから、それだけアブダクティブな推論には創造的な想像力が働く余地がある、ということです。科学的探求者たちは自由に想像力を働かせて仮説を発案することができます。パースによると、科学的な想像力というのはそれ自体が合理的な思惟の働きです。すなわち、『科学的想像力は説明と法則を夢見る』のです。あるいは、まえにも引用しましたが、『人は諸現象を愚かにじろじろみつめることもできる。しかし、想像力の働かないところでは、それらの現象はけっして合理的な仕方でたがいに関連付けられることはない』。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」65P

「ヘンペルは『データから理論にいたるには創造的想像力が必要である』といいます。しかしかれはその科学的想像力について、それは組織的な思索や推論を何ら必要とせず、科学者たちはかれらの想像力を自由に広げてよいし、かれらの創造的思考は科学的に疑問のある考えによって影響されることすらあってよい、といいます。……科学的創造力というものが熟慮的思惟または推論をいっさい含まず、何ら科学的合理的根拠のないたんなる放縦な夢想だとしたら、それは科学的発見を妨げる先入観や偏見を生むことはあっても、科学的発見のための真の創造力にはなりえないでしょう。ケプラーはブラーエの科学的な観察データにもとづいて思索したのであり、その観察データを説明するために周到な計算と推論を重ねるなかで、惑星という概念に絶対的であった一様な円運動という鉄則に対し疑問を抱くようになり、ついにその鉄則を打破して、かれの発見にいたったのでした。ケプラーの発見は、パースがいうように、『最初から最後まで推論のあらゆる能力のもっとも強力な行使』によって成し遂げられたのであり、それは『いまだかつて行われたことのない遡及的推論のもっとも偉大な成果』なのです。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理47-48P

アブダクション2段階:【第二段階】選択された仮説が受け入れられるかどうかを吟味する過程

第一段階が「示唆的な段階」だとすると、第二段階は「熟慮的な推論の段階」だという。

これらの段階は補完的な関係にあり、相反するものではないという。

第二段階は「適格試験上の仮説の採用」、もしくは「アブダクション的なインダクション」とも呼ばれている。

ここで重要になるのは、「どのようにしてもっとも正しいと思われる仮説を選択するのか」という条件である。

どのようにしてもっとも正しいと思われる仮説を選択するのか、4つの条件について

もっともらしさ:仮説は検討中の問題の現象についてもっともらしい、もっとも理にかなった説明を与えるものでなくてはならない

検証可能性:仮説は実験的に検証可能でなくてはならない

単純性:同じ程度の説明能力を有するいくつかの仮説があるとすると、より単純な仮説を選ばくてはならない

経済性:より実験的にテストするのに費用や時間や思考やエネルギーが節約できる仮説を選ばなくてはならない

たとえば、もし「もっともらしさ」が得られなければ、仮説H1を破棄して、H2を発案する必要がある。

つまり、熟慮し推論を重ね、修正していく必要がある。つまり、アブダクションは「試行錯誤的な推測」である。

「もっともらしさ」はより高い確率、より妥当性をもって事実Cが帰結するかどうかに関連してくる。たとえば単に地面が濡れているだけで雨が降ったと帰結させるよりも、地面以外も広範囲で濡れている方が「雨が降っていた」という仮説はもっともらしさがある。たとえば地面は濡れているが草木や車は濡れていない場合は、雨ではなく、誰かがホースで水をまいた可能性が高いかもしれない。どこまでいってもほとんど蓋然的なものにとどまるが、しかし不断に修正し、蓋然性を高めていくことはできる。

「パースは以下に述べる4つの条件または基準をあげています。(1)もっともらしさ(plausibility)。それはつまり、仮説は検討中の問題の現象についてもっともらしい、もっとも理にかなった説明を与えるものでなくてはならない、ということです。……(2)検証可能性(verifiability)。すなわち、仮説は実験的に検証可能でなくてはならないということです。つまり提案された仮説は経験的事実に照らして確証ないし反証しうるものでなくてはなりません。仮説の検証は、まず演繹によってその仮説からどんな経験的諸帰結・予測が必然的に導かれるかを示し、そして帰納によってそれらの推測がどれだけ経験的事実と一致するかを確かめることによって行われます。……(3)単純性(simplicity)。それはつまり、同じ程度の説明能力を有するいくつかの仮説があるとすると、より単純な仮説を選ばくてはならない、ということです。パースによると、仮説の単純性というのは論理的単純性ではなく、いわば心理的単純性、つまり本能的に自然に感ずる単純性です。……(4)経済性(economy)。いま述べた単純性の規則から、さらにつぎのようにいうことができます。つまり、単純な仮説ほど、それは実験的にテストするのに費用や時間や思考やエネルギーが節約できる、ということです。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」71P

四種類の仮説(アブダクション)

- 事実の発見に関する仮説:(1)物理的に直接に観察可能な事実に関する仮説。めることができる。

- 事実の発見に関する仮説:(2)物理的に直接に観察不可能な事実に関する仮説。

- 法則の発見に関する仮説

- その仮説がはじめて提案された時点では実際的にも原理的にも直接には観察不可能な純粋に理論的な対象と考えられていたものに関する仮説

1:事実の発見に関する仮説

(1)物理的に直接に観察可能な事実に関する仮説。

例:知事のケースでは、「知事だろう」と仮説を立て、実際にその人物が知事であるかどうか確かめることができる。

2:事実の発見に関する仮説

(2)物理的に直接に観察不可能な事実に関する仮説

例:ナポレオンのケースでは、「ナポレオンは実在していた」という仮説を立てることはできるが、ナポレオンが実在していることを観察することは出来ない。魚の化石のケースも同様に、その陸地がかつて海であったかどうかは物理的に観察することはできない。タイムマシンがあったら可能かもしれない。

3:法則の発見に関する仮説

例:ボイルの法則における仮説の重要性

一定の温度の下での気体の体積が圧力に反比例することを主張する法則のこと。1662年にロバート・ボイルによって発見されたという。

ボイルの法則は帰納によって発見された例として一般には挙げられている。ある気体の事例の中に見出された法則が、あらゆる気体においても成り立つ、という推論である。つまり、部分から全体への飛躍がある。ただし、そのような帰納的な発見であっても仮説が必要である。たとえば「ある物理量はもうひとつの物理量の関数ではないか」という仮説を前提とし、帰納的な発見が行われていく。そうした仮説がなければ、どのような事実を観察すればいいかすらわからない。

仮説や仮定なしに、偏見なく事実を集め、分析し、比較し、一般化することは果たして可能なのか。

なんの仮説もなしに、気体の体積と圧力の関係について観察して、法則を得ることは可能だろうか。適当な事実を集積しただけでは一般化まで至ることは難しい。なんらかの「仮説(着目事象)」が必要になってくる。

4:その仮説がはじめて提案された時点では実際的にも原理的にも直接には観察不可能な純粋に理論的な対象と考えられていたものに関する仮説

この第四の種類の仮説が、パースによるともっとも優れた科学的仮説であり、科学的価値の大きなものだという。例えば万有引力の法則や、気体分子運動論など。

たとえば引力を直接観察することはできない。また、万有引力の法則を帰納的に導き出すことはできない。ニュートン自身は「私は仮説を立てない」と述べていたが、ニュートンは単なる帰納によって法則を発見したのではなく、強力な創造的創造力によって、つまりアブダクション(仮説)によって仮説を発見したのである。

なぜ第四の種類の仮説がもっともすぐれているかに関する2つの理由

1:他の多くの重要な仮説を含意し、科学的に実りの多い帰結を生むから

2:もっとも一般的普遍的な性格を有し、多くの事象およびそれらの事象間の「関係」を「説明」できるようになるから

たとえばボイルの法則は「観察の結果を一般法則の形式で記述する方法としては役立つが、科学的発見のなかでは高い位置を占めない」とパースはいう。気体の体積が圧力に反比例する、という事実関係だけではそこまで価値が高くない。しかし、そのような法則を「説明」するために、直接観察不可能な気体分子の運動があるという「仮定」を提案した「気体分子の運動」は価値が最も高いという。たとえばあるものとあるものが比例関係にある、ということを主張するだけではなく、それは「引力」によるものだ、という「万有引力の法則」説明も価値が高い。

仮説が事実を作る

N・R・ハンソンは「仮説が事実をつくる」と言っている。

1:実証主義では、科学者個人の主観的な推測や判断から偏見が生じて科学的探究の客観性と実証性を危うくすることがないように、「事実をして自らを語らしめよ」という原則がある。

2:しかし、なんの仮説、考え、目的もなく、無方針に事実が集められることはない。

3:事実はたんなる出来事ではなく「意味」をもつものであり、「価値」をもつ事象である。

4:探求者の考えや仮説によって、事実は意味や価値を付与され、またそのように解釈される。

5:ある帰納主義では、事実の取捨選択はしないこと、また仮説や仮定を用いずに、事実を分析することが主張されているが、そうした過程を経て意義ある一般化を行うのは難しい。

6:まず仮説ありき、閃きや発見ありきであり、そこから演繹や帰納によってテストされていくのである。アブダクションなしでは演繹や帰納によって科学を進歩させていくことは難しい。

「科学者個人の主観的な推測や判断から偏見が生じて科学的探究の客観性と実証性を危うくすることがないように、『事実をして自らを語らしめよ』というのです。しかしどのようにして事実は自らを語るのでしょうか。事実をして自ら語らしめるにしても、まず事実が集められなくてはなりません。誰かが事実を集めてそれらの事実に語らしめなくてはなりません。しかし事実を集める場合、われわれは何の考えも目的もなく、求められる事実の意味も考えずに、ただ無方針に事実をあれこれ集めることはしないでしょう。事実とはまさに事実としての意味をもつもののことであり、事実を集めるということはわれわれの関心や目的や考えにとって意味をもつ事実が選ばれ集められるということです。事実とはたんなる出来事ではなく、意味をもつ出来事であり、事実としての価値をもつ事象なのです。ある事象が事実としての意味または意味をもつものとなるのは、われわれがその事象に着目しその事象のうちに事実としての意味または価値を読み取るからであり、われわれがそれを必要かつ重要な事実として解釈し選択するからです。つまり探求者がかれの考えや仮説にもとづいて事実に意味を付与するのであり、事実が自ら語るのではなく、いわば研究者が事実語らしめるのです。そういう意味で、N・R・ハンソンは『仮説が事実をつくる』とさえいってます。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」160P

科学的探究の3つの段階

- 第一段階:アブダクション

- 第二段階:演繹

- 第二段階:演繹

アブダクション:ある驚くべき現象の観察から出発し、その現象がなぜ起こったかについて何らかの可能な説明を与えてくれる仮説を考え出す。

演繹:(1)仮説をできるだけ解明し、明確にする。(2)演繹的立証が行われる。もし仮説が真であるとしたら、どのような結論が必然的に導かれるかを立証する。

帰納:経験的事象に照らして実験的にテストする。

例:化石のケース

アブダクション:陸地で魚の化石が見つかるという驚くべき事実Cに対して、この陸地はかつては海であったという仮説を形成する。ほかにもたまたま誰かがここに埋めたというような可能性なども検討し、それでもやはり海であったという仮説が一番可能性が高いと考えていく

演繹:もしアブダクションによって提案された仮説が真であるとすれば、この陸地一帯には他の魚や貝の化石も見つかるはずである、と予測を導き出す。

帰納:実際に予測どおりに陸地を採掘して、貝の化石が他にも発見されるかどうかの確証もしくは発見されないかの反証を行う。

アブダクションだけではなく、演繹や帰納も探究の論理学では重要になる。ただし、パースは特にアブダクションを重視している。

「その第1段階はアブダクションであり、第二段階は演繹であり、第三段階は帰納です。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」104P

「このようにある驚くべき現象の観察から出発し、その現象がなぜ起こったかについて何らかの可能な説明を与えてくれる仮説を考え出すのがアブダクションであり、それが探究の第一段階です。……つまり探究の過程における演繹の分析的機能は二つの部分から成ります。第一に、『仮説を解明すること、すなわち仮説をできるだけ完全に明確にすること』、そして第二に、仮説の内容が解明されると、『解明に続いて証明、あるいは演繹的立証が行われる』(つまり、もしその仮説が真であるとしたら、その仮説からどんな結論が必然的に導かれるか、という演繹的立証が行われる)。探究は仮説の検証をもって一応完結するが、その仮説が最初に観察された変則的な現象を正しく説明しているかどうかを経験的事象に照らして実験的にテストするのが帰納の役割です。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」105-106P

「たとえば魚の化石が見つかったこの一帯の陸地はかつては海であったという仮説であるとします。ここまでが探究の第一段階、つまりアブダクションの段階です。つぎに、その仮説から経験的に検証可能などんな予測が導かれるかを考えてみます。つまり、もしその仮説が真であるとしたら、この一帯の陸地をもっと広く踏査してみれば、すでにみつかった魚の化石のほかにも、そこがかつては海であったということを証拠立てる他の魚介類の化石とか、その他の地質学的諸事実がもっと多く見つかるはずである、と予測できます。このような予測を導き出す思惟が演繹であり、それが探究の第二段階を成します。そしてこの場所一帯をできるだけ広く踏査して、他の地質学的諸事実を調べ、アブダクションによって提案された仮説が予測したとおりになるかどうかを確かめるのです。それが探究の第三段階における帰納の役割です。つまり、帰納の役割は最後に仮説の確証または反証を行うことです。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」109P

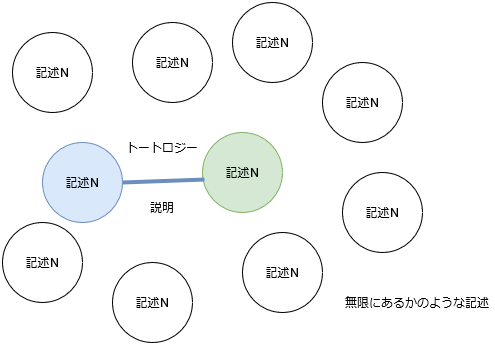

選択可能性と知識を増やすことについて

驚くべき事実Cに遭遇した場合、2つの場合が考えられるという

- A:真なる仮説が選択可能性の中にない場合

- B:真なる仮説が選択可能性の中にある場合

もしAの場合は、真なる仮説を選択することは出来ない。

たとえば「潮の満ち引きが1日に二度起こる」という驚くべき事実に遭遇したケースを考えてみる。月の位置や引力について知識をもっていない場合に、真なる仮説を選ぶことは難しい。

柚木朋也さんによれば、アブダクションといえども、知識や経験をはるかに超えることは出来ないという。つまり、Aの場合には選択可能性を豊富にすることが必要であり、知識や経験を豊富にすることが必要であるという。

たしかに知識や経験を増やすことは、選択可能性を増やすことになる。したがって、真なる仮説に届きやすくするのかもしれない。

一方で、各時代のそれぞれのパラダイムに制約された知識の中で、どのようにしてパラダイムはシフトしていくのだろうか。誰が、どのような経緯でいままでの常識をはるかに超えた発見、およびその説明原理を見つけるのかは面白い。しかしそのようなパラダイムシフトであったとしても、やはりある程度の選択可能性がなければ起こり得ないのかもしれない。知識があえて欠けていることで、偏見のない発見ができる可能性もあるし、知識が幅広くあることで、それを総合して、創発が起こる可能性もある。あるいはその他、社会的な条件が必要になるかもしれない。

ニュートンはパラダイムシフトを起こしたとされているが、今までのパラダイムをよく理解していたからこそ、それをある種の危機と考え、乗り越えようとしたのだとも考えられる。パラダイムシフトについては最後の項目ですこしだけ触れる。

Bの場合はさらに2つに分類されるという

- Bー1:真なる仮説が、仮説と意識されるいくつかの候補の中にない場合

- B-2:真なる仮説が、仮説と意識されるいくつかの候補の中にある場合

1の場合には、仮説として意識される候補にのぼらせることが必要であるという。つまり、驚くべき事実と仮説との「接点」を見つけるという作業である。

アーサー・ケストラーという人は、「創造的思考は二者連結を基盤にして生まれる」と主張してるそうだ。

いままで結び付けなかったものを結びつけるというこの「合成」という作業は最も重要で、もっとも難解であるといわれている。

この作業は科学だけではなく、芸術や経済、あらゆるものに応用できるものである。異なったものの中に同一性を見たり、アナロジー思考も重要になってくるそうだ。

「以上のように考えるとすれば驚くべき事実に遭遇した場合,次の二つの場合が考えられる。a真なる仮説が選択可能性の中にない場合b真なる仮説が選択可能性の中にある場合aの場合,真なる仮説を選択できないのは明らかである。例えば,「潮の満ち引きが1日に二度起こる」という事実を観察したときに.月の位置や引力について全く知識をもっていない場合には,真なる仮説を選択することは不可能であり.仮に真なる仮説を知らされたとしても理解することすら難しいであろう。新しい概念を導入する論理的操作であるアブダクションといえども,知識や経験をはるかに越えることはできないのであり,我々の知識や経験の近接地帯に足を踏み入れることで展開されるのである。したがって,aの場合には,選択可能性を豊富にする,つまり,知識や経験を豊富にすることが必要である。次に,bの場合について考察する。bには,様々な程度があり,その程度や状態については,明確に区別できないものである。しかし,大きくは次の二つの場合に分けることができる、,イ真なる仮説が.仮説として意識されるいくつかの候補の巾にない場合ロ真なる仮説が,仮説として意識されるいくつかの候補の中にある場合さて,イの場合には.仮説をいかにして意識するかが重要である。そのためには,真でない仮説の除去13〕を行う中で,真なる仮説を仮説として意識される候補に上らせることが必要である。つまり,いかにして驚くべき事実と仮説との接点を見つけるか,ということが重要である。「我々がこれまで一緒に考えなかった,あるいは,結び付けなかったものを結び付けるこうした合成(colligation)が最も重要でかつ難解な部分」〔2,469n.)なのである。このことは,アーサー・ケストラーが,創造的思考は「二者連結」を基盤にして生まれると主張したこととも一致する。二者連結とは,以前には無関係で矛盾するとさえ見なされていた二つの知識領域を連結することである。そのための方法については,多くの研究がある。例えば,市川は「等価変換理論」において,異なったものの中に同一性を見る理論を展開している,。また,ポリアもアナロジー(類推)の重要性を指摘している.一方,ロの場合には,どの仮説からテストするかという問題が生じ,そのためには,経済性を考慮する必要がある。経済性の考察については,パース自身が詳細に述べているので,そちらを参照されたい]

柚木朋也「アブダクションに関する一考察: 探究のための推論の分類」,107P

帰納とアブダクションを区別する4つの理由

1:帰納はアブダクションよりもいっそう強力な種類の推論である(アブダクションのほうが間違いやすい)

2:帰納の本質はある一群の事実から同種の他の一群の事実を推論するというところにあるが、これに対し、アブダクションはある一つの種類の事実から別の種類の事実を推論する(アブダクションのほうがより価値の高い発見をする)

3:帰納は思想の習慣的要素を生み出すが、アブダクションは思想の感覚的要素を生み出す

4:帰納と仮説を区別することで、諸科学の分類に役立つ。たとえばアブダクションは理論的諸科学(天文学、純粋物理学)や仮説の科学(地質学や生物学)などに、帰納は分類的諸科学(植物学、動物学、鉱物学、化学)などに分類できるという。

この4つのなかで個人的に重要な違いは、「観察可能か不可能か」という違いである。

たとえば自分の家の犬が吠えていて、近所の犬も吠えていることから、「すべての犬は吠える」という一般化を行うとする。この場合、現実的には難しいとしても、他の犬が吠えているかどうか実際に確認していくことは可能である。

しかし、アブダクションの場合は直接には観察不可能な何か、あるいは観察したものとは種類の違うなにかを特に仮定する(観察可能なものも扱うことがある)。

眼の前にいる犬と眼の前にいない犬は、たしかに既知から未知への「飛躍」があるが、しかしそれは同種の事象への飛躍である。

眼の前にある貝の化石から、かつてこの陸地は海であったという仮説への「飛躍」は同種の事象への飛躍ではない。異なる飛躍である。

パースは前者の飛躍を「帰納的飛躍」と呼び、後者の飛躍を「仮説的飛躍」と呼ぶ。仮説的飛躍は「創造的想像力による推測の飛躍」であるという点が重要である。

「パースはいいます、『帰納と仮説の大きな違い(the great difference between induction and hypothesis)は、前者の場合はわれわれが事例のなかに観察したものと類似の現象の存在を推論するのに対し、仮説はわれわれが直接観察したものとは違う種類の何ものか、そしてわれわれにとってしばしば直接には観察不可能な何かを仮定する、という点にある……』」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」85P

「パースは帰納とアブダクションを区別する理由として、以上で述べた理由も含めて、四つあげています。第一の理由は、帰納はアブダクションよりも『いっそう強力な種類の推論』であるということです。……第二の理由は、たびたび述べていますように、『帰納の本質はある一群の事実から同種の他の一群の事実を推論するというところにあるが、これに対し、仮説はある一つの種類の事実から別の種類の事実を推論する』、そして『仮説的推論は非常にしばしば直接観察の出来ない事実を推論する』ということです。……第三の理由は、帰納と仮説(アブダクション)の間に存在する『ある重要な心理学的あるいはむしろ生理学的な相違』です。パースはこう述べています。『仮説は思想の感覚的要素を生み出す、そして帰納は思想の習慣的要素を生み出す』。『帰納は規則を推論する。さて、規則の信念は習慣である。習慣がわれわれのうちに作用している規則であることは明らかである』。『したがって帰納は習慣形成の生理学的過程を表す論理式である』。……そして最後に、帰納と仮説(アブダクション)を区別する第四の理由はこの区別が諸科学の分類に役に立つということです。パースによると、たとえば分類的諸科学(植物学、動物学、鉱物学、化学など)は帰納的であり、理論的諸科学(天文学、純粋物理学など)、あるいは仮説の科学(地質学や生物学など)は仮説的である、というふうに分類できます。」

米盛裕二「アブダクション 仮説と発見の論理」95-97P

「つまるところ、単純枚挙的な帰納法には、「陸地のずっと内側で魚の化石が発見される」といった一見不思議に思えるような事実がなぜ生じるのかを積極的に問いかけるような思考の働きに欠けている。このような点で、アブダクションという推論から導き出される結論は、単純枚挙的な帰納法とは違って、受動的に取りまとめられた観察事実の集積などではけっしてない。表現を変えるならば、アブダクションとは、たとえ観察事実がたったひとつしか存在しなかったとしても、その観察事実が疑念を生じさせるに十分なものであるならば、その生み出された疑念をなんとか解決しようとする積極的な思考の働きが確かに存在するような推論である。これに対して、単純枚挙的な帰納法とは、さながら、いかなる事前的な知識ももたないような無垢な知性によって、複数の観察事実をただ単純に取りまとめることによって、素直に結論を導き出すようなタイプの推論だといえる。」

赤川元昭「アブダクションの論理」,117P

その他

【コラム】マックス・ウェーバーの価値自由

ウェーバーについての基礎知識は前回の記事を参照

【基礎社会学第四回】マックス・ウェーバーの価値判断や価値自由とははなにか?

価値判断:・対象が何であるべきかという観点から対象を評価すること

事実認識:・対象が何であるかを認識すること

価値自由:・ひとりひとりの個人が、実践的価値と科学的事実認識とを、別種の精神活動として峻別した上、両者を緊張関係において区別して堅持すること、自己制御。

たとえば、「貧しい人が豊かになれるように富を分配する」という価値判断を主観を超えて、客観的に妥当だと考える人がいるとする。こうした価値判断に基づいて主張すること自体を否定していない(それゆえに、主観を一切排除しろという話ではないことがわかる)。しかし、こうした価値判断や当為の「妥当」を事実認識の経験的妥当と混同してはいけないということである。

たとえば「自殺は減らすべきである」という価値判断が、自分だけでなく他の多くの人もそう考えていて、客観的に妥当だと考えるとする。しかし多くの人が価値判断をしているからと言って、「自殺は減らすべきである」という価値判断を「火に水をかけると消える」という事実認識と同等だと混同してはいけないということである。

「こうあるべきだ」というような当為や価値判断は事実認識から生まれないという。「こうなっている」ということしか経験科学は教えてくれない。重力は「こういうふうになっている、こういうふうに作用する」ということはわかっても、「重力はこうあるべきだ」というのはわからない。HOWとWHYの問題でも重要になる。近代になるにつれて、HOWにシフトしていく。

こうした問題は、「人間が生きる意味はあるのか」について経験科学が答えられないのと同じ。もっと言えば哲学を含む他の学問でも答えることができる問題ではない。では宗教か?という話になるが、それこそ宗教同士で対立しているように、神々の闘争であり、価値判断の闘争になる。宗教の力が小さくなってきた今、さらに神々の闘争は規模が大きくなり、神の数が増えている。ちょっとしたことでも価値観は対立していく。右翼と左翼の争いも価値観の対立である。「こうあるべきだ」という価値判断がどこからくるのかはなかなか難しい問題である。個人的な体験からくる場合もあれば、学校での教育、宗教、普通はこうだというような大衆の平均的な声の場合もある。

個人的にウェーバーの発言の中で、特に心に残った文章を紹介する。

「君はこれまで昔からわれわれの教会で受け継がれ信じられてきたキリスト教の教義を教えられてきました。そしてそのなかで、君はキリスト教の意味と内面的な意義との理解が人によって実にさまざまであること、そして人々がこの宗教のわれわれにもたらす大きな謎を各人各様に解こうと努めていることをかんがえないわけにはいかなかったでしょう。そこでいま君にも、他のキリスト教徒と同様に、キリスト教会の一員として、そうした問題にたいする君自身の見解を作り上げるように要求されているわけです。これは各人が、各人なりに解決しなくてはならない課題です。もちろんそれは一気に解けるようなものではなく、各人が一生かけて色々と経験を積みながら解決してゆくべき問題です。君がいま初めて自分に提起されたこの課題をどう解くか、それはもっぱら君自身の問題であり、君の良心(Dein Gwwissen)と君の知性(Dein Verstand)、君の心(Dein Herz)が責任を負うべき事柄です。」(アルフレートへの手紙)

「……そんなことで色々思い悩む人もいることは、わたしにもよく分かります。しかし、そうした極論に溺れたりせずに、われわれの認識手段が──絶対の観点からすれば──いかに取るに足らない価値しかもたず、いかに弱点だらけのものであるかを弁えるすべを心得、またそのことを日頃つねに自分に言い聞かせている者は、物事というものは必ずわれわれの経験をはみ出すものであり、それを捉えようとする理論はつねに誤謬を犯す可能性があるということを思い知らされたとしても、だからといって認識への努力そのものを放棄しようとは夢にも思わないでしょう。」(アルフレートへの手紙)

「世界に起こる出来事が、いかに完全に研究され尽くしても、そこからその出来事の意味そのものを創造することができなければならない。つまり、『世界観』とは、けっして経験的知識の進歩の産物ではないのであり、したがって、われわれをもっとも強く揺り動かす最高の理想は、どの時代にも、もっぱら他の理想との闘争をとおして実現されるほかはなく、そのさい、他の理想が他人にとって神聖なのは、われわれの理想がわれわれにとって神聖なのとまったく同等である」

「客観性」、41P

「……いかなる文化事象の認識も、つねに個性的な性質を備えた生活の現実が、特定の個別的関係においてわれわれにたいしてもつ意義を基礎とする以外には、考えられないからである。ところが、いかなる意味で、また、いかなる関係において、そうである(生活の現実がわれわれにたいして意義をもつ)かは、どんな法則に酔っても、われわれには明らかにされない。というのも、それは、価値理念によって決定されるからであり、われわれは、個々の場合に、そのつど、この価値理念のもとに『文化』を考察するのである。『文化』とは、世界に起こる、意味のない、無限の出来事のうち、人間の立場から意味と意義を与えられた有限の一片である。人間がある具体的な文化を仇敵と見て対峙し、『自然への回帰』を要求するばあいでも、それは、当の人間にとって、やはり文化であることに変わりはない。けだし、かれがこの立場決定に到達するのも、もっぱら、当の具体的文化を、かれの価値理念に関係づけ、『軽佻浮薄にすぎる』と判断するからである。ここで、すべての歴史的個体が論理必然的に『価値理念』に根ざしている、というばあい、こうした純論理的-形式的事態が考えられているのである。

いかなる文化科学の先験的前提も、われわれが特定の、あるいは、およそなんらかの『文化』を価値があると見ることにではなく、われわれが、世界に対して意識的に態度を決め、それに意味を与える能力と意思とをそなえた文化人である、ということにある。」

「客観性」、92-93P

どのような事実を、どのように価値づけするか、意味づけするかというのは良心と知性と心が責任を負うべき事柄というのは確かにそうかもしれない。

核兵器を開発したオッペンハイマーは自分のしたことに後悔したらしい。もし責任という観点で、良心や知性や心によって「核兵器開発を主導するべきか」という課題にたいして真摯に対応していたら、もしかしたら開発を主導しなかったかもしれない。あるいはそれでも主導するべきだ、となっていたかもしれない。

「物事というものは必ずわれわれの経験をはみ出す」という点は不可知論やニヒリズムにつながってしまうが、しかし同時に「認識の努力そのものを放棄しない」という点も重要になる。

責任をとれると、少なくとも自分の中で思えるまで、しっかりと知性をつけ、経験を積み、その中で醸成された良心と心によって価値判断していくことが重要になるのだと思う。

アブダクションの項目で「仮説が事実を作る」ということを学んだ。

同様に、ウェーバーも「文化とは世界に起こる意味のない無限の出来事のうち、人間の立場から意味と意義とを与えられた有限の一片である」と述べている。

事実は人間が意味付与をしないかぎり、事実とはいえないとも解釈できる。我々が何を事実だと判断するかは、それぞれの時代の、それぞれの個人による価値理念、関心、意味付与に基づいているのである。宗教の力が弱まった現代社会では、絶対的な価値というものが弱まり、個人がそうした価値を選択し、またどちらが正しいかと争い合っている。

ウェーバーいわく、文化人は世界に対して意識的に態度を決め、それに意味を与える能力と意思をそなえているという。事実にはじめから価値が埋め込まれていて、それを我々が発掘するのではなく、我々が価値を付与していくのである。

そしてそういう価値理念に基づいて我々は日々生活し、学問し、働いているということを自覚し、責任をもてるようになるべきだということである。そして責任をもつためには、知識を増やして、選択可能性を増やし、また選択肢を吟味できる能力も必要になるのではないか。

【コラム】トーマス・クーンのパラダイムシフト

パラダイムシフト:・一般に、ある時代・集団を支配する考え方が、非連続的・劇的に変化すること(累積的、連続的な変化ではない)。社会の規範や価値観が変わることを意味する。

科学革命(読み):以前のパラダイムを打破し、自然についての異なった見方を導入すること

※トーマス・クーンはまたいつか違う記事で、単独で扱う予定。

たとえばラボアジエはフロギストン説を避け、燃焼を酸素との結合として命名した最初の人物とされている。

ようするに、フロギストン説というパラダイムを打破し、パラダイムシフトが生じたという話。燃素(フロギストン)が飛び出すことで燃焼するのではなく、酸素と結合することで燃焼するのだという話。

もっと著名な例では、地球の周りを太陽が回っているのではなく、地球が太陽の周りを回っているのだ、というパラダイムシフト、いわゆるコペルニクス的転回が挙げられる。

パラダイムシフト(科学革命)はどのような条件で起こるのか、という視点も面白い。

たとえばクーンはパラダイムシフトは「危機」が前提となっているという。たとえばコペルニクスが地動説を唱える前は、天動説がパラダイムにあり、支持されていた。この場合、どういう危機があったのか。

プトレマイオスの天動説では、うまく問題が解けないケースが有ったという。たとえば惑星の位置や春分点の歳差に関しての予測と観測値がうまく合わなかったという。そうした危機状態が先にあり、新しいパラダイムが発見されるというわけである。

クーンは「テクニカルな謎解きがうまくいかなくなった」ことだけが危機を構成する唯一の要素ではなく、改暦に対する社会的要請も挙げられている。この社会的要請という観点は非常に重要になる。

アブダクションとパラダイムシフトの関連性

クーンによると、新しいパラダイムは「ときには真夜中に、その危機に没入しているときに人間の心に現れることがある」という。

これはアブダクションでいうアブダクティブな示唆、閃き、洞察の段階と近い。ただし、それは「危機」が前提となっているというのが重要になる。たしかに解決しなければならない、という状態のときに、閃きが起こりやすいというのは理解できる。

また、クーンによれば、どのようにして人間の心の中に新しいパラダイムの形が現れるかは、あまりよくわからないそうだ。

ただし、クーンは2つの条件を提案している。

- 非常に若い研究者の場合

- 新しい分野に入ってきた新人の場合

こうしたケースにおいては、伝統的なパラダイムに縛られることが少なく、新しいパラダイムを発見しやすいという。

非常に若い研究者のケースは、カール・マンハイムが「学生」を世代を新しく変える力として表現したことを思い出す。

「異常研究に伴って、その他にまだいろいろな様相が現れるのだが、この位相についてはわれわれはまだ問われるべき問題点の発見にさえも手をつけていない状態である。しかしここではそれ以上のことは必要ないであろう。これまで述べた点からして、危機がいかに硬直化した型を緩め、同時に根本的パラダイム変換に必要なデータを増加せしめるかを示すに十分であろう。時には異常研究によって変則的に与えられた構造の中に、新しいパラダイムの形がすでに仄見えていることがある。アインシュタインは、古典力学に代わるものを出す前に、すでに黒体輻射、光電効果、比熱に現れた既知の変則性の間の相互関係を見通すことができたと書いている。しかし、そのような構造が意識的に見通せる場合はあまりない。むしろ、新しいパラダイム、あるいは後に整備される考えのヒントは、突然、時には真夜中に、その危機に没入している人間の心に現れることがある。その最後の段階の本質は何か──つまり、ある個人が、いかにして集積されたすべてのデータに秩序を与える新しい方法を発明するか──は、ここでは測り知れないものであり、永遠に不可知に止まるであろう。ここではただ、それについて一つのことに注目してみよう。このような新しいパラダイムの基本的発明を遂げた人は、ほとんど、非常に若いか、パラダイムの変更を促す分野に新しく入ってきた新人のどちらかである。おそらくこの点は特にはっきりさせる必要もなかったこともでもあろうが、明らかに彼らは、通常科学の伝統的ルールに縛られることがなく、これらのルールはもはや役に立たない外のものを考えよう、ということになり易い。」

トーマス・クーン『科学革命の構造』101-102P

「類似点の一つは、すでに明らかにしたところである。政治革命が始まる時は、ある政治集団の中で既存の制度が環境によって提起される問題にうまく適合しない、という感覚が拡がる。同じように科学革命が始まる時も、やはり科学者集団の狭い一部に限られるが、既存のパラダイムが自然の研究においてうまく機能しなくなった、という感覚が拡がる。政治革命の場合も科学革命の場合も、機能が悪くなって危機に至る感覚が、革命の前提となっている。」

トーマス・クーン『科学革命の構造』105P

「一六世紀にはコペルニクスの共同研究者ドメニコ・ダ・ナヴァラは、プトレマイオスの体系のように混み合っていて不正確なものは、きっと自然を真に表すものではありえない、と考えた。そしてコペルニクス自身『天体の回転について』の序文で、彼が受け継いだ天文学の伝統は、今やついに化物を作り上げた、と書いた。一六世紀初期までには、ヨーロッパ最良の天文学者の多くは、天文学のパラダイムが昔からある問題にさえもうまく当てはまらなくなってきた、ということを認識するに至った。その認識が、コペルニクスをしてプトレマイオスのパラダイムを捨てさせ、新しいものを求めさせる前提となったのである。彼の有名な序文は、機器状態を表現する古典の一つとなっている。通常のテクニカルな謎解きがうまくいかなかったということが、コペルニクスの直面する天文学上の危機を構成する唯一の要素ではもちろんない。改暦に対する社会的要請、特に歳差の問題が、差し迫って解かれねばならぬことであった、というように議論を拡張させることができるであろう。」

トーマス・クーン『科学革命の構造』77-78P

【コラム】見田宗介とアブダクション

見田宗介さんは社会学を「越境する知」と呼び、経済学、法学、政治学、哲学、文学、心理学、生物学等々のありとあらゆる学問の領域を横断的に踏破し統合する学問としてみている。

この「越境」という観点は、クーンのパラダイムシフトのひとつの兆候であった、「新しい分野に入ってきた新人」と関係してくるのだと思う。社会学者が、生物学に社会学的見地をあてはめて、生物学の新しいパラダイムを切り拓いたり、逆のこともありうる。学問を横断し、知識を集め、選択可能性を開いて考えられる仮説をより多く手に入れていく作業は大切だ。

とはいえ、見田さんは「越境する知」ということは結果であって、目的とすることではないという。

ほんとうに大切な問題、自分にとって、あるいは現在の人類にとって切実な問題をどこまでも追求しようとする人間は、やむにやまれず境界を突破するという。

たしかにそうかもしれない。ほんとうに解きたいという問題に出会った時に、所構わず学問を貪り、仮説をたくさんたてて、より適切だと思う仮説を選び、演繹や帰納によってテストしていく。そして「ほんとうに解きたい」という問題に出会うということは、ある種の「危機」に直面しているときなのかもしれない。

見田さんは『時間の比較社会学』で、「時間のニヒリズム」とは自分が死んだ後、あるいは人類が滅亡した後にはすべてが消え去っている以上、現在のあらゆる物事が無意味だという感覚の取り方だと主張している。

見田さんにとってこれが解かなければならない問題と深く関わっているという。

そして重要な点は、時間のニヒリズムは特定の文化の様式と社会の構造を基盤としているという点である。

これはクーンがパラダイムシフトには「社会的要請」が関係すると述べたこととも関係してくる。

あるいはモリス・バーマンが「我々が抱える諸問題の根が社会的・経済的因子にある」と述べたこととも関係してくる。

たとえば人口の増加や民族の交流の増加は争いを生み出し、貨幣を生み出し、直線的・抽象的な時間意識を生み出していく。さらにユダヤ・キリスト教の受難は、もう二度とこの時間を繰り返してほしくないというような不可逆的な時間意識を生み出していく。

人口が増えていけば、効率よく食料を生産したり、労働する必要が出てくる。そうして新しい技術、政治が必要とされ、古い技術を否定するような危機が生じていく。バーマンは重要な境目が16~17世紀ごろの科学革命にあると述べている。そうしたルーツをさぐっていけば中世よりさらに前、特に古代ヘレニズム、ヘブライズムに遡る、と見田さんの主張を解釈していくことができる。

「社会学は<越境する知>Einbruchslehreとよばれてきたように、その学の初診において、社会が現象のこういうさまざまな側面を、横断的に踏破し統合する学問として成立しました。マックス・ウェーバー、デュルケーム、マルクスのような『古典的』な社会学者をはじめ、フロム、リースマン、パーソンズ、アドルノ、バタイユ、サルトル、レヴィ・ストロース、フーコーといった、現在の社会学の若い研究者や学生たちが魅力を感じている主要な著者たちは、すべて複数の──経済学、法学、政治学、哲学、文学、心理学、人類学、歴史学、等々の──領域を横断する知性たちです。けれども重要なことは、『領域横断的』であるということではないのです。『越境する知』ということは結果であって、目的とすることではありません。何の結果であるかというと、自分にとってほんとうに大切な問題に、どこまでも誠実である、という態度の結果なのです。あるいは現在の人類にとって、切実にアクチュアルであると思われる問題について、手放すことなく追求し続ける、という覚悟の結果なのです。近代の知のシステムは、専門分化主義ですから、あちこちに『立入禁止』の札が立っています。『それは〇〇学のテーマではないよ。そういうことをやりたいのなら、他に行きなさい。』『✕✕学の専門家でもない人間が余計な口出しをするな』等々。学問の足り入り禁止の立て札が至る所に立てられている。しかし、この立ち入り禁止の立て札の前で止まってしまうと、現代社会の大切な問題たちは、解けないのです。そのために、ほんとうに大切な問題、自分にとって、あるいは現在の人類にとって切実にアクチュアルな問題をどこまでも追求しようとする人間は、やむにやまれず境界を突破するのです。」

見田宗介「社会学入門」7-8P

【コラム】ベイトソンとアブダクション

記述、説明、トートロジー

グレゴリー・ベイトソンはアブダクションを以下のように定義している

他に関連した現象を求め、これも同一の規則の下に収まり、同一のトートロジー上にマップすることが可能だと論じていく作業。ある記述における抽象的要素を横へ横へと広げていくこと。

ベイトソンにおけるアブダクションを理解するためには、記述、説明、トートロジーの3つの用語を理解する必要がある。

記述:・記述される諸現象に内在するすべての事実を含みつつも、これらの現象をより理解しやすくするような現象間の結びつきについては一切触れないもの。情報を含むが、論理も説明も含まない。例:単に撮影しただけの動画など

説明:・記述の中に含まれる以上のことを、われわれに理解させてくれるもの。

トートロジー:・記述と説明という、二つのタイプのデータを結びつけあわせているもののこと。「もしPが正しければ、Pは正しい」、「ある公理、ある公準がこれこれなら、定理はこれこれというものになる」など。同義反復。トートロジーの出来不出来は、これらの結びつきが妥当であるかどうかにかかっているという。

ベイトソンは「説明によって得られる理解のボーナス」と説明してる。

例:リンゴが木から落ちたのを見て、「重力によって落下した」と説明する(ニュートン的な説明)。あるいは、「地球の中心が本来の居場所だから」と説明する(アリストテレス的な説明)。「神の意志だから」と説明する(宗教的な説明)。

パースのアブダクションで言うと、一切の仮説なしに事実を積み重ねても説明は生まれてこない。

つまり、単なる記述の寄せ集めのなかの素材Aと素材Bをリンクさせる、関係づけるような「説明原理(説明仮説)」が必要になる。

また、パラダイムシフトでいえば、記述が変化していくのではなく、説明が変化していく仮定だと言える。たとえばアリストテレス的なパラダイムからニュートン的なパラダイムへシフトしていくことは、説明仮説が変わっていったということである。

現代人にはものが落ちる理由を「本来の居場所だから」と説明してもキョトンとした顔になるだろうが、そうした説明が当たり前で、重力の方がむしろ不自然にみえたような時代もある。どれが真実かどうかというより、どれが納得できるのか、社会に適合しているのかというような要素が重要になってくる。たとえば「重力」で説明したほうが経済にうまく合致し、技術が発展するならば、重力の説明原理のほうが人々に共有され、認められ、パラダイムとなっていく。

たとえば眼の前で木からリンゴが落ちたとする。そうした事実を我々はどのように説明するのか。もし重力というものがあるならば、つまり、「万有引力の法則」という仮説が正しければ、リンゴは重力によって落ちたと説明することができる。1+1=2と認めたならば、1+1+1=3になる、というもの同義反復かもしれない。もし「神様がいる」という仮説が正しければ、「神様のご意思によって落ちた」という説明もできる。近代人の多くは、「神様のご意思」というデータの結びつけ方、説明原理を妥当であると思わなくなってきている。昔はそれが妥当だと思っていた。

Pならば・・と決めたのは我々である。ここに、ウェーバーの価値判断の話や、事実は仮説が作るというハンソンの話がつながってくる。

このように考えていけば、トートロジーは演繹的なものであるとも解釈することができる。仮説が正しければ当然に帰結するものをテストしていく。1+1=2と認めるならば、1+1+1=3は当然に帰結する。しかしなぜ1+1=2となるかについては関与しない。

ただし、演繹は仮説がなければならない。つまりPならば・・という仮説ありきで、われわれの決断、価値判断ありきで、Pを帰結させていく。演繹は発見的機能をもたず、はじめから含意しているものを我々に教えてくれるだけである。命は尊いということを決めたならば、自殺防止対策として戦争という手段をとるのは誤りになる(戦争時に自殺は減るが、命はより失われる)。しかし、なぜ命は尊いのか、ということに関知しない。あるいは別のPならば、を見つけて、より上位の仮説を探していくのかもしれない。ベイトソンは「・・・ならばの世界から抜け出ることはできない。なぜならば、・・・ならばと決めたのはデータではなく、われわれだから」という。

ベイトソンは説明を、記述の断片をトートロジーへマップすることであると説明している。マップするとは、いわば関連付けることであり、リンクを結ぶことである。

リンゴを重力で説明してもいいし、宗教で説明してもいいし、本来の居場所(形相と質量)で説明してもいい。神を信じると決めたならば、科学の説得力がなくなることもあり、信じないと決めたならば、科学の説得力が増す。トートロジーのリンクをわれわれが受け入れるかどうか、疑いえないものとみなすかどうかで、トートロジーに基づけられた説明は満足のいくものとなる。

結局はトートロジーに基づいた説明への「信仰」の問題である。あるいは「習慣」の問題なのかもしれない。神や預言者があたりまえとは思わないわれわれの時代においては、科学の説明の正しさが、無意識的に正しいと信じている。

「つまり、それを欲しさえすれば、どんなことでもつねに学び知ることができるということ、したがってそこにはなにか神秘的な、予測しえない力がはたらいている道理がないということ、むしろすべての事柄は原則上予測によって意のままになるということ、このことを知っている、あるいは信じているというのが、主知化しまた合理化しているということの意味なのである。ところで、このことは魔法からの世界解放(エントッアウベルソク・デア・ウェルト)ということにほかならない。こんにち、われわれはもはやこうした神秘的な力を信じた未開人のように呪術に訴えて精霊を鎮めたり、祈ったりする必要はない。技術と予測がそのかわりをつとめるのである。そして、なによりもまずこのことが合理化の意味にほかならない。」(マックス・ウェーバー『職業としての学問』33P)

説明を受け入れることは、トートロジーのリンクを受け入れることである。

このように考えていけば、リンクが自明であるかどうかは、パラダイムを受け入れているかどうかにも関わってくる。カール・マンハイムでいえばイデオロギーとも関わってくる。

それでは現代社会のパラダイムはどうなっているか、説明原理はどうなっているか。変えたほうがいいのか、変えないほうがいいのか。そうした問題が重要になる。モリスバーマンは近現代社会のパラダイムを「デカルト的パラダイム」と表現し、「ベイトソン的パラダイム」へ移行したほうがいいのではないかと提案している。この詳細は今回説明できないが、非常に面白いテーマであり、そのためにアブダクションを今回学んだ。

アブダクションはわれわれが日常的に用いている

科学哲学者M・ヘッセは、人間が問題を解決する場合、かれは通常、演繹的に思考しているのではないという。人間は類比やモデル、メタファーなどをつかったたえず修正、拡張して思考しており、通常は非論証的であるという。すなわち、帰納的、アブダクション的であるという点は重要になる。

ベイトソンはネコと人間のコミュニケーションにおいても、人は仮説を立てているという。

たしかに、牙を剥き出しにしたら怒っている、背を伸ばしたら眠そうだな、などと解釈している。もしかしたら間違っているかもしれないし、合っているかも知れない。

人間は怒ると口を開いて歯を剥き出しにすることがある。それゆえに、「怒るときに動物は歯を剥き出しにする」という説明原理、つまり仮説をたて、人間だけではなく猫にも当てはめているともいえる。

こうした日常的な仮説形成をもっと意識的に、学問や芸術の場面で使うようにすることができれば面白いのではないかと思う。

ベイトソンは「アブダクションを行うことのできぬ世界では、思考はまったく停止してしまう以外にない」とまで言い切っている。仮説がなければ物理学もなく、芸術もなく、宗教もない。

参考文献リスト

主要文献

米盛裕二「アブダクション―仮説と発見の論理」

トーマス・クーン「科学革命の構造」

真木悠介「時間の比較社会学」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」

モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」

グレゴリー・ベイトソン「精神と自然: 生きた世界の認識論」

マックス・ウェーバー「社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」」

マックス・ウェーバー「社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」」

参考論文

1:赤川元昭「アブダクションの論理」(URL)

2:柚木朋也「アブダクションに関する一考察: 探究のための推論の分類」(URL)

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。