はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

ニクラス・ルーマンとは、プロフィール

(パブリックドメイン,出典)

・ニクラス・ルーマン(1927-1998)はドイツの社会学者。

・主著は『社会システム理論』(1984)

・デュルケム、ジンメル、パーソンズ、マートンなどさまざまな社会学者に影響を受けている。1960年代にドイツの哲学者であるユルゲン・ハーバーマスとの論争によって名が知られるようになった。

・方法としては「機能分析」を、理論としては「社会システム理論」を提唱した。

記事の分割について

記事が長すぎて重いので3つに分割することにしました。動画では1つにまとめています。

はじめに

難解な社会システム理論を学ぶモチベを高める方法

大前提として、今回の動画は主に「私がルーマンの理論を学ぼうとするモチベを高める作業」である。

「難解なルーマンの理論を精確に理解する作業」、あるいは「精確に理解したものを紹介する作業」ではない。

もちろんある程度理解できなければ面白さも十分に理解できないことは気をつけたい。今回は「面白そうだと思った」という軽い感覚を素直に表現していきたい。次回の動画以降、できるだけ精確な理解の作業を行っていく。

もちろん、最低限の前提の説明、用語の定義の説明はできるだけしていきたい。この「最低限の説明に留める」という禁欲が重要になる。無理に説明しようとすると学ぶ動機が下がり、ボリュームが大きくなりすぎる。気分で自由にピックアップして説明していくため重複する説明も多いがご容赦いただきたい。

- モチベが低まる方法:ルーマンの社会システム理論の基礎用語から精密に把握していく。

- モチベが高まる方法:ルーマンの社会システム理論の「目的」や「使い方」、「ワクワク」を最初に知る。

私は社会学的な、あるいは科学的な使い方すらを超えて、あらゆる日常の行為や芸術、ビジネスにも使えそうな汎用性のある「何か」を得ることが大事だと考える。朝食から恋愛、量子力学にまで使えそうな「何」かである。

例えば「自己準拠(自己言及、自己参照)は基底的自己準拠システムと、過程的自己準拠システム(再帰性)と、システム自己準拠(反省)に分かれ、それらはオートポイエティック・システムの再生産を可能にしている」と最初からジャーゴンたっぷりに衒学的に説明されても辟易するだろう。

個人的にオートポイエーシス周り(自己産出系論)が一番理解するのに苦労すると感じた(しかし、おもしろいとも感じた)。

まったく面白さを感じないものに精確な理解を苦痛とともにする必要はないと考える。もちろん資格や試験、社会問題に対応するためというような状況ならば、最初から動機づけられているので面白さは必ずしも必要ないのかもしれない。

動機が明確にない場合は、学ぶこと自体の面白さも重要になる。

社会システム理論は難しいが、面白い

はっきりいって、ルーマンの用語を教条的に説明されても退屈で疎遠であり、理解し難く、ほとんどの一般人はルーマンの理論を学ぶ気は起きないだろう。

そもそもほとんどの人はルーマンの理論だけではなく、あらゆる社会学を難しく感じるのだろう。私だって社会学の初歩の初歩であるウェーバーあたりの原著でも難解に感じた。それゆえにいかに「面白さ」を共有できるのかが導入のポイントになると考える。ルーマンの理論の読解には特に必要なのである。

・取り上げる対象は「道具」か「視点」にできるだけ絞る。

両者の概念や違いは曖昧でもいいものとする。視点も道具として使えるからであり、重なり合う部分があるからである。主な違いはより体系的に整備されているかどうかで曖昧に判定していく。

・道具や視点の中でも、私が「面白い(ワクワクできた、フックにひっかかった)」と思ったものをピックアップしていく。面白いと思った理由もセットでできるだけ述べていく。

たいていは、「これは日々の生活や研究に使えそうだ」という汎用性、「こんな発想もあったのか」という驚き、「ここにもつながっているのか」という関連性などが多い。あとは個人的な関心である(創造、美学、認識論など)。

特にわたしはルーマンがG・ベイトソンを評価している点と、ベイトソンはルーマンと同じようにサイバネティックス用語をかなり使う点から、学ぶ動機がそもそも最初からある。つまり、ルーマンを理解することはベイトソンを理解することにつながるから、理解したいと思えるわけである。

ルーマンの道具は「機能分析」と「システム理論」の2つ

・ルーマンの道具は大きく分けると「機能分析」と「(社会)システム理論」の2つである。

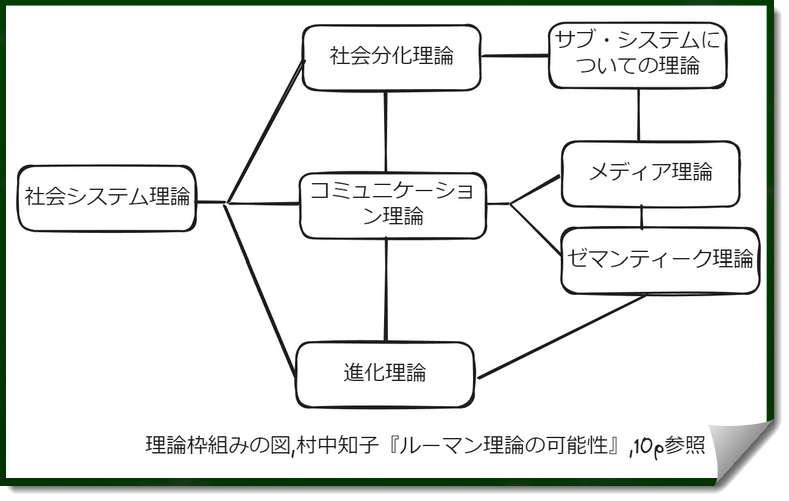

その他は、そこから導き出される細かい理論や道具、視点である。例えば社会システム理論という大きな分析道具から、社会分化理論という道具、コミュニケーション理論という道具、メディア理論という小さな道具が派生したというように読み替えていくことができる。

今回の動画は主に機能分析と社会システム理論を長めに解説する構成になっている。

さらに主要な道具としてメディア理論(例:コミュニケーションメディア)やゼマンティーク理論(例:三つの意味次元)などもすこし長めに解説する。他にも面白そうな、かつ体系的な道具はありそうだが、動画があまりにも長すぎてしまうため絞った。できるだけ単体でも理解できそうなものを選んだ。最後に、面白い視点を感想を中心に、大量に取り上げる予定である。

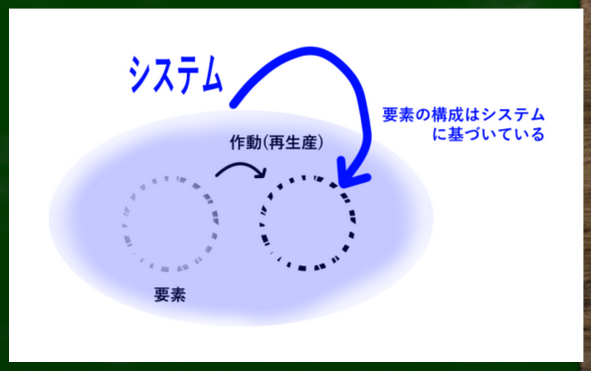

例えば村中知子さんの図を参照すると、このようなイメージとなる。

例えば村中知子さんの図を参照すると、このようなイメージとなる。

あらゆる社会学的な理論の前提の理論が社会システム理論であり、それゆえに「メタ理論」といえる。もちろん一般システム理論まで想定した場合は、さらに抽象度が上がり、ほとんどあらゆる学問の営みの前提となりうる理論になる。

「機能分析」と「社会システム理論」の関係

機能分析とは端的に言えば「機能的に等価な選択肢を探求する方法」のことであり、社会システム理論とは「社会をコミュニケーションシステムとして考える理論」のことである。

両者の関係は、「機能分析」を用いて「社会システム理論」が作られたという関係にある。機能分析を用いて経験的に何かを分析する際に、社会が対象である場合、そもそも「社会とはどういうものかという知識や枠組み」が必要となる。

機能分析単体からは、社会とはなにか、社会における行為とはなにか、という答えはでてこない。

何らかのリソースを通してそうした枠組みを探すための道具として機能分析は重要であり、その結果得られる枠組みとして社会システム理論は重要になる。また、そうした枠組みは一度作られたら終わりではなく、さらに機能分析を用いて磨かれていく、刷新されていく必要がある。この2つの道具の二刀流で社会学の分析は進んでいく。端的にいえば、社会学は「理論」と「方法」の2つが主要な道具なのである。

例えばどのような対象を分析したらいいのかのヒントを与えてくれる道具として「社会システム理論」を位置づけることができる。

比較すべき対象が分かったうえで、比較が大事だと伝えてくれる、あるいは他のあり得る事態への視点が大事だと伝えてくれる道具が機能分析であるといえる。機能分析は道具というより、どちらかといえば「態度(主義)」なのかもしれない。頭を柔らかくしてくれるサプリのような、そうしたイメージである。

システムの捉え方を理解していれば、あるシステム同士を比較したり、同じ働きをもっていると観察することも可能になるかもしれない。

たとえば顕微鏡(機能分析)だけをもっていても、具体的な知識(社会システム理論)がなければ有効に活用できないことと似ている。これでは宝の持ち腐れだろう。細胞の基本的な形を理解していれば、異なる動物同士の細胞も顕微鏡で比較することが可能になる。

道具を使って新たな道具を創ると考えることもできる。顕微鏡を使ってより小さな虫眼鏡をつくることが可能なようにである。

社会システム理論という道具を使って「メディア分析」という道具、「第二次観察」という道具が作られていくと考えることができる。さらにはさまざまな「視点」も得られていくと考えることができる。今回はそうした道具や視点を列挙して紹介したい。

「機能分析」という道具

ルーマンの機能分析とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

(広い意味の)機能分析:対象とされる事柄がより大きな全体的な仕組みの中で、ひとつの要素として果たしている「はたらき=機能」を分析するスタイルのこと。

こうした広い意味での機能分析は社会学だけではなく、多くの学問で用いられている。

たとえば社会学者のパーソンズも、マートンも、そしてルーマンも「(広い意味での)機能分析」を用いているといえる。しかし「機能の捉え方」がそれぞれ違う。

※詳細なそれぞれの「違い」については省略する。パーソンズやマートンについては基礎社会学の動画、あるいは次回の動画を参照

【基礎社会学第三十五回】ロバート・K・マートンの実証的機能分析とはなにか

(ルーマンにおける)機能分析:機能的に等価なものを発見する索出的な比較というスタイルのこと。

たとえばある環境問題に対して、政治的なアプローチで解決する方法しかないと決めつけているとする。このとき、「経済的な、あるいは科学的なアプローチでも解決が可能ではないか」という「他でありうる視点」を検討するという点が重要になる。

本当に等価なのか、思わぬ副作用(逆機能)が、あるいは思わぬ別のところへの貢献(潜在的機能)などがあるのではないかとさらに疑っていくこともできる。

このように、多様な視点、文脈を通して物事を「比較」していく方法であるといえる。視点や文脈に敏感でいることをルーマンは大事にしているのであり、特定の視点や文脈に依存しない絶対的な何かに価値があるとは思っていないという傾向がある。また、弁証法的にいつか(討論や思考などによって)絶対的な何かにたどり着くとも思っていない傾向がある。

・特に参考にしたページ

キーワード:機能分析

「ルーマンによれば、機能分析の方法とは、差異がいかなる差異なのかを取り決める諸条件を精密に規定し、そのことをとおして情報獲得に資する理論技術にほかならない。機能的方法とは、現存しているものを、コンティンジェントなもの(別様でもありうるもの)として把握する方法なのである。この点で、機能的方法は第一に、別様でもあるものを発見する索出的方法(heuristische Methode)である。コンティンジェンシーの考察は相違なるものを比較することによって可能となるのだから、第二に機能的方法は比較の方法となる。つまり、機能的方法は索出的な比較の方法として特徴づけられ、現存するものを、別様にもありえたものと、不可視であったものという複合的なコンティンジェンシーの相のもとで把握しようとする化学分析の方法であり、『問題の範囲』を拡張し、『問題の連関』についての視野を広げるものである。こうした方法は、自覚的であるかは別にして、われわれの日常生活においても頻繁に用いられているありふれた、しかしながら実り豊かな方法だと考えられる。」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,102p

機能主義とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

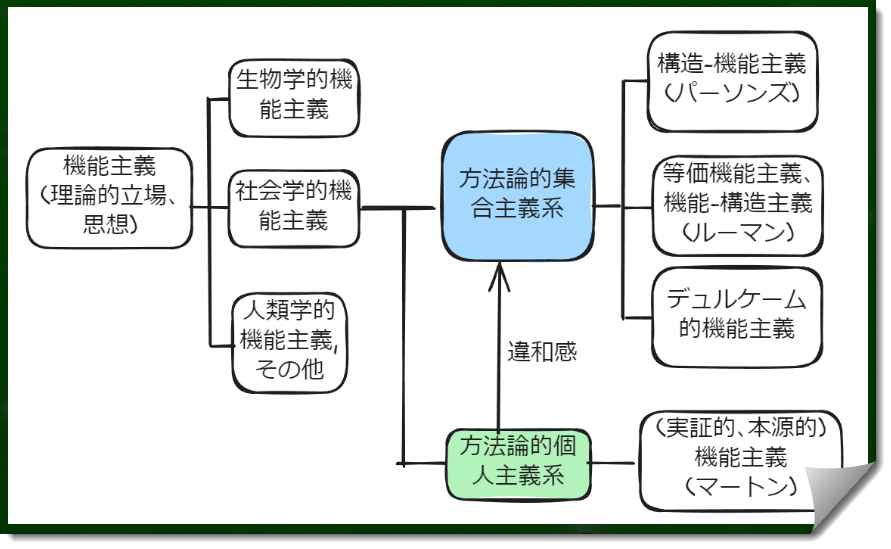

機能分析は機能主義とセットで考えたほうがわかりやすい。それぞれの学者はそれぞれの機能主義という思想をもち、機能分析というものを独自に捉えていると考えていいかもしれない。

広義の機能主義:機能に関するある特殊な理論的立場や思想を意味する。

社会学的機能主義:特に「社会」に対する特殊な立場や思想を意味する。この特殊な立場は「方法論的個人主義」と「方法論的集合主義」に大別される。

機能主義者と呼ばれる人たちをざっくりと分類するとこのような図になる。

機能主義者と呼ばれる人たちをざっくりと分類するとこのような図になる。

※この分類は村田裕志さんの整理を参考にした。詳細は以前のマートンの基礎動画を参照

【基礎社会学第三十五回】ロバート・K・マートンの実証的機能分析とはなにか

等価機能主義とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

等価機能主義:「問題と解決策との間の可能な関係を探求し、それらを比較することを基本とするアプローチ」のこと。「関数としての機能を重視する立場」のこと。

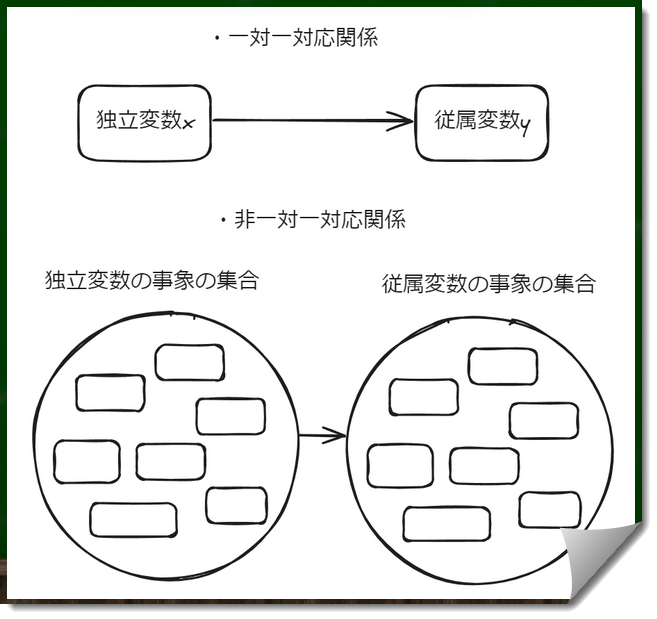

独立変数の事象と従属変数の事象の一対一対応関係だけではなく、独立変数事象の「集合」と従属変数事象の「集合」との全般的な対応関係も「機能」として考えていくのである。これは代わりうるものの可能性を考慮している考え方である。集合内のどの変数でも同じ程度の効果をもたらすと考えていく。

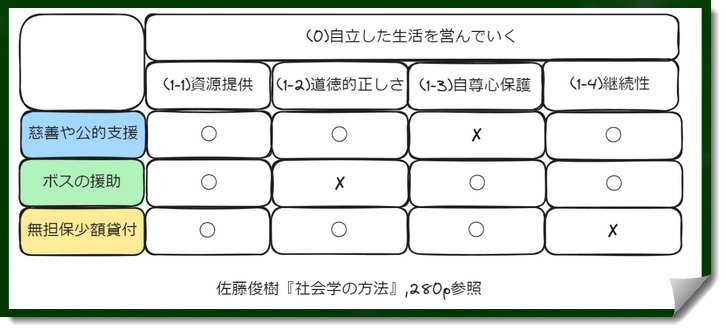

図にするとこのようなイメージとなる。

たとえばオニギリしかエネルギーの補給手段がないと考えるのではなく、パンでもパスタでも、うどんでもいいと他の等価物を考えていくスタイルともいえる。

※詳細は以前の記事を参照

【基礎社会学第三十五回】ロバート・K・マートンの実証的機能分析とはなにか

・特に参考にしたページ

キーワード:等価機能主義

「ルーマンは,パーソンズやマートンの機能概念を自己流に大幅に読み替えて新機軸を打ち出すために,あらためて,この関数概念に着目した。すなわち,「機能」が社会的事象間の対応関係の形式や変換パターンであるとすれば,個々の独立変数の事象と従属変数の事象との一対一対応関係のみならず,独立変数事象の集合と従属変数事象の集合との全般的な対応関係も「機能」としてイメージされる。そうであれば,「機能」(関数)というはたらきは,事象の生じる空間のただなかに,しかるべき対応関係のしくみをもたらす特定の枠組みを付与する作用とみることもできる。さらに,その特定の枠組みによって明示化されるある範囲(変数の集合)に属する個々の要素相互の関係は,当該の「機能」(関数)という観点からみたばあいの,それぞれに相互に代替可能な諸要素間の等価関係とも考えられる。つまり,当該の「機能」という,いわば“思考のサーチライト”のもとで,代替可能な諸要素の範囲が照らし出されるという次第である。ルーマンは,このような論理を展開することにより,因果関係の単線的な一対一対応関係のイメージを崩すことをこころみた。それが「等価機能主義」といわれる理論的立場であり,あるいは,パーソンズ的な「構造‐機能主義」を批判的にもじって「機能‐構造主義」と称される立場でもある。」

村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」,105-106p

なぜ「機能分析」が面白いと思ったのか

A 日常でも、研究でも「道具」として使えそうだから。

日常で私たちはほとんどの行為を「習慣」に頼っている。つまり、多くの場合は一対一の関係として固定的に捉えている。「固定的なものを一旦、判断保留して別様の可能性を考える」といえばフッサールのエポケーのようで面白い。要するに、頭を柔軟にするのである。

私は説明は長く、詳細な方が理解度は高くなると思い込んでしまっている。しかし短い具体例つき、比喩つきの説明でも理解度の高さは同じなのではないか、という視点をとることはできる。

しかし逆機能もあるのではないか、等々深く考えることができる。朝食から国家の政策にまで、あらゆる事象に使えそうな面白い道具である。単に等価なものを探す、新たな視点で比較するという視点だけならば、たしかに大事だがルーマン以前の人が同じようなことを主張していたであろうし、あまり大したことではないと感じてしまう。

機能分析を用いて「社会システム理論」を作り出すところにルーマンのすごさはあるといえる。ルーマンの理論は「機能主義的システム理論」とも呼ばれることがある。

たとえば宮台真司さんはルーマンの理論よりも、理論を通してルーマンが実際に分析したファインディングス(発見)に価値があると考えている。ルーマンのそうした発見は鋭く、目から鱗が落ちるようなものが多いそうだ。それゆえに、我々が機能分析や社会システム理論を単に理解することに価値があるのではなく、実際に我々の知識や経験のリソースを理論というボトルに注ぎ込んで利用し、発見することに価値があるということになるのだろう。

・特に参考にしたページ

キーワード:「機能主義的システム理論」

「ルーマンは、かれの機能主義的システム理論のほうが優れていると信じていた。この理論装置が主張するのは、知識と理性を自己目的的に促進することよりも、どのように社会システムが『複雑性を把握し縮減するための潜在能力を増大させる』かを理解すべきだということである。さらに、それぞれれの社会システムは異なった仕方で複雑性を縮減するのだから、システム論的なものの味方は、単一の(大文字で表記される)理性は存在しないと本気で思っていることも含意している。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,24pキーワード:「ファインディングス」

「【宮台】システム理論であれ何であれ、理論枠組みそれ自体に実りがあるのではなく、理論枠組を使って得られたファインディングスに実りがあるのです。枠組は単に枠組でしかありません。正確に言えば、枠組それ自体に、思考法という意味で『目から鱗』的な差異が宿ることがありえますが、『目から鱗』が一枚か二枚落ちればそれで終わり。あとは単に退屈ですね。」

井庭崇、他「社会システム理論」,58P

機能分析のワクワク、「理解できた」あの瞬間

私がマートンを学んでいるときにちらっとこのルーマンのページの図を見たとき、「なんだルーマンはこんな面白いことをやっているのか」と思った記憶がある。当時の私は、「ルーマンは理系のわけのわからないシステム理論をやっている人」だと思っていた。

私がマートンを学んでいるときにちらっとこのルーマンのページの図を見たとき、「なんだルーマンはこんな面白いことをやっているのか」と思った記憶がある。当時の私は、「ルーマンは理系のわけのわからないシステム理論をやっている人」だと思っていた。

こういうリストを作ってある事象を観察すると、意外な何かが見えてきそうだな、とワクワクした。これはおもしろい道具だな、と目をキラキラさせた覚えがある。

ここだけを見たら「なんだマートンの機能的等価物概念とたいして変わらないか」と思った記憶もあるのだが、それでも学んでみたいと思うきっかけのひとつである。

先取り的に説明すると、マートンは機能を因果関係の一つと解釈し、ルーマンは因果関係が機能の一つであると解釈したという違いがある。

佐藤俊樹さんは機能的等価物という可能性が見えた瞬間、私たちは「わかった!」と感じ、それが見えた瞬間、現実の事象をより深く、的確に理解できると説明していた。

この説明を受けて、当時ものすごくワクワクした。ルーマンの機能分析は「因果関係の解明」が主な目的ではなく、「機能的等価を見いだすことそれ自体にある」という視点の強調がとても重要である。

・特に参考にしたページ

キーワード:機能的等価

「例えば、現実の事態はaであるが、aに対してはb、c、d、……という可能性もある/あった。それが見えた瞬間、私たちは『わかった!』と感じる。もう少し正確にいえば、それが見えた瞬間、現実の事態aをより深く、より的確に理解できる。そういう形で、他の可能性を提示できる視点を提供する。機能主義という考え方の固有な意味はそこにある、とルーマンはいう。機能主義で何かが解明されたといえるのは、つねにそういう瞬間ではないか、というわけだ。これがマートンの機能的等価や潜在的/顕在的機能を下敷きにしていることはすぐわかるだろうが、ルーマンによれば、機能主義の固有の意味は機能的等価を見出すことそれ自体にある。これは因果関係の解明とは違う。」

佐藤俊樹『社会学の方法』,277p

「社会システム理論」という道具

社会システム理論とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

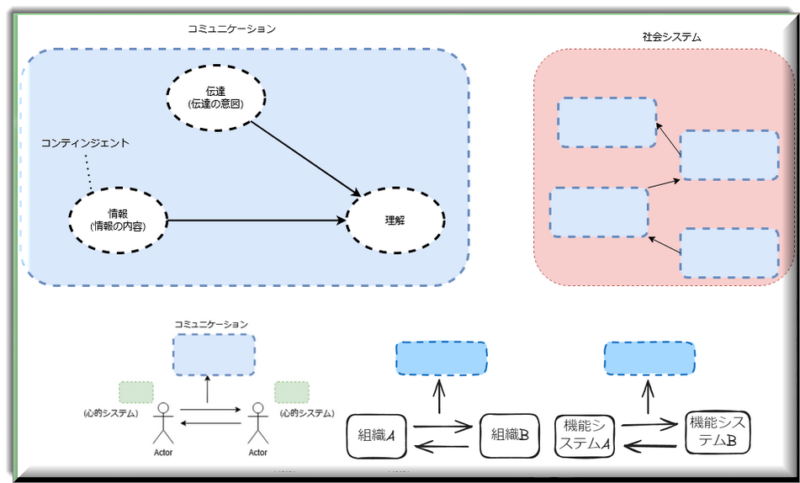

ルーマンの社会システム理論:社会をコミュニュケーションという要素からなるシステムと考える理論のこと。

社会システム理論とは、文字通り「社会をシステムとして捉える理論のこと」である。パーソンズもルーマンも、その意味では同じ社会システム理論である。さらに大きく見ていけば、ほとんどの社会学的な理論や仮説は「社会をなんらかの要素のなんらかの関係としてのなんらかのまとまり」であると捉えているのであり、それゆえに社会システム理論を使っているといえそうだ。

しかし重要なのはその「なんらか」である。さて、ルーマンはどのようにシステムという概念をとらえたのか。今回は概要を述べるに留める。

・特に参考にしたページ

キーワード:社会システム

「ルーマンの社会システム論は,「(人と人との)相互作用」・「組織」・「(全体)社会」という,ミクロな微小社会から超マクロな社会全体にいたるまでの広範囲に適用可能な抽象的に一般化された理論的提案を中心に据えている。その基礎概念にあたるのが「コミュニケーション」であり,ルーマンによれば,社会システムとは,コミュニケーションを要素とする「コミュニケーションシステム」であるとされる。」

村田裕志「解釈学的-社会システム論としてのルーマン理論 (矢澤修次郎教授退任記念号)」,198p【井庭】「ルーマンの理論を一言で言うと、社会とはコミュニケーションの連鎖である、ということです。社会というのは、人の集まりではなく、コミュニケーションの集まりである。しかも、コミュニケーションは瞬時に消えてしまう『出来事』なので、社会が存在するためには、絶えずコミュニケーションが生成されなければならない。そのコミュニケーションの連鎖こそが社会の動態だ、とルーマンは捉えたわけです。それまでの社会学では、『社会とは、主体の集まりであるとか、行為の集まりである』という捉え方が主流でした。これに対して、ルーマンは、主体や行為から引き離された、社会レベルで創発する『コミュニケーション』こそが要素である、と考えたのです。」

井庭崇、他「社会システム理論」,200P

従来の社会システム理論

例えば従来の社会学では「2人以上の人間の心理的相互作用によって成り立っている(ジンメル)」とか、「行為や役割の相互関係によって成り立っている(ウェーバー、パーソンズ)」とか、そうしたとらえ方で「社会的なもの=社会システム」が考えられていた。そこで、コミュニケーションを要素とするとはどういうことか、という点が問題となる。

・特に参考にしたページ

キーワード:「社会的なもの」

「この論点は,約一世紀前の社会学の確立期に問われた“社会的なもの”をめぐる社会本質論的・社会存在論的な問題設定にもかかわっている。当時,その問いにたいする回答として,ジンメルの「相互作用の形式」,デュルケームの「社会的事実」や「集合表象」,ウェーバーの「行為連関」がそれぞれに提出され,それらを基礎概念にしたかたちで,20世紀の社会学研究にたいして決定的な方向性があたえられることになった。」

村田裕志「解釈学的-社会システム論としてのルーマン理論 (矢澤修次郎教授退任記念号)」,210-211p

前期ルーマンと後期ルーマンの区別

ルーマンは「前期ルーマン」と「後期ルーマン」に区別されることがある。あるいはオートポイエティックターン以前と以後という区別もある。

いわゆる『社会システム理論』というルーマンの代表的な本とされることが多い本が1984年に出版されている。この本を分岐点とすることもある。実際、ルーマン自身もこの本をゼロ地点と表現することがある。

前期ルーマン:一九八〇年以前の、自己産出系論(オートポイエーシス)が本格的に展開される前のルーマンのこと。独自のシステム理論を展開しており、「複雑性の縮減」などと関連付けたシステム理論であり、サイバネティクスの改良版であったという。

後期ルーマン:一九八〇年代以後の自己産出系論が本格的に展開された後のルーマンのこと。

・特に参考にしたページ

キーワード:「前期ルーマン、後期ルーマン」

「学説史的な解説を加えておくと、ルーマンの自己産出系論が本格的に展開されるのは一九八〇年代以降で、『後期ルーマン』と呼ばれる。実はそれ以前にもルーマンは独自のシステム論を提唱していて、『前期ルーマンと呼ばれる。』」

佐藤俊樹『メディアと社会の連環』,331p

「前期ルーマンでは、システムは環境の複雑性を縮減するものとされる。それゆえ、環境の複雑性を縮減している何かがあれば、それをシステムだといえる。それに対して後期ルーマンは、要素群の『回帰的ネットワーク(rekursive Netzwerk)』が同一性をもてば、システムであるといえる。この意味での『回帰的』はマトゥラナの『オートポイエーシス』の定義でも使われており、自己産出系論の共通述語になっている。」

佐藤俊樹『メディアと社会の連環』,331p

ルーマンにおけるコミュニケーションとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

コミュニケーション:「情報・伝達・理解」の三つの契機からなる概念。

情報、伝達、理解の三つが揃ったときに創発する出来事のこと。複数の主体の間で相互調整的に創発する出来事のことをいう。

と、いわれてもよくわからないので、すこし掘り下げてみていく。

・特に参考にしたページ

キーワード:「コミュニケーション」、「創発」

「ルーマンが言う『コミュニケーション』は、何かを伝えるという『伝達行為』のことではない。また、発信者から受信者にメッセージが移転するという『通信』のことでもない。そうではなく、複数の主体の間で『相互調整的に創発する出来事』のことを、コミュニケーションと呼ぶ。」

井庭崇、他「社会システム理論」,10P「これを、社会システム理論の言葉で言うと、『コミュニケーション』は、《情報》と《伝達》と《理解》という三つが揃ったときに初めて創発するものである、ということになります。《情報》というのは『何が発せられたのか』、《伝達》というのは『それがなぜ(どういう意図を持って)発せられたのか』、ということに関わっていて、それらが両方あることがわかるということが《理解》ということです。そのような創発的コミュニケーションが、社会の要素であると捉えるのが、ルーマンの社会システム理論の重要な点です。」

井庭崇、他「社会システム理論」,201P

(1)ルーマンにとって「理解」とは、「送り手が伝達したいと思った情報がそのまま受け手に伝わる」ことではない。

送り手からすれば、自分の意図が相手に正確に理解される保証はないし、相手がなんらかの理解をした時点では正確に理解されたかどうかわからない。

受け手からすれば、送り手の意図を正確に理解できたという保証はないし、自分がなんらかの理解をした時点では正確にできたかどうかわからない。

要するに、お互い、相手の心や頭は覗けないということである。これはウェーバーでも学んだことである。社会学者は平均的、合理的、非合理的にせよ、なんらかの理念的な、特定のタイプとしての動機を推定して分析する必要があることを我々は学んだ(ウェーバーの目的合理的な理念型はその例)。もちろん実際に動機を聞くというあり方もあるが、しかし本人すらその動機を知っている、言語化できる保証はない。

【基礎社会学第六回】マックス・ウェーバーの「理念型」とはなにか(概略編)

あるコミュニケーションが創発した時点では、そのコミュニケーションが誤解されたかどうか、誤解しているかどうかはわかりようがない。

誤解かどうか観察するためには、新たなコミュニケーションが必要になる。例えば、「先程の発言はこういう意図でよかったか」と受け手が送り手に確認したり、「さっきのはこういう意図だった」あるいは「そういう意味じゃないのよ」と送り手が受け手に示すような新しいコミュニケーションが必要になる。つまり、理解(誤解)したかどうかは(主体の意識ではなく、それらに還元できず)コミュニケーションにおいてのみ確定されていくのである。これはなかなか面白い。もちろんほんとうはAという意図でなかったかもしれないことが、後になってAという意図だったと事後解釈される場合もある。

・特に参考にしたーページ

キーワード:「コミュニケーション」

「つまり、理解あるいは誤解とは、コミュニケーションにおいてのみ確定されていくのであり、コミュニケーションにおいてしか確定されえない。言い換えれば、送り手が発した言葉を受け手が解釈したその瞬間にはまだ、送り手にも受け手にも、受け手の解釈が「正しい」解釈(=理解)だったのか、あるいは「誤った」解釈(=誤解)だったのかを判断することはできない。受け手の解釈が理解だ、ったのか誤解だったのかが判断できるのは、続くコミュニケーションを観察するばあいにおいてのみである。」

佐藤麻衣 「コミュニケーション理論としてのルーマン理論再考」,3p

(2)ルーマンにとって「誤解」とは「理解」の一種である。

あるコミュニケーションが生じた時点では誤解だとはわからないにせよ、なんらかの意図があるとして受け手に「解釈」されているわけである。

例えば「もう遅い時間だね」と送り手に言われて受け手は「自分と一緒にいてあっという間に時間が過ぎてしまったんだなという喜びの表現」として解釈したとする。それで受け手は「次はあの店に行こう」と誘うが、送り手は「もう帰らなきゃ」と返すとする。

そこで受け手は、「さっきの発言は帰りたいという意味だったのか」と自分の誤解に気づくわけである(それが本当に誤解であるかどうかも、また次のコミュニケーションで、と続くわけだが)。

このように、後になって誤解だとわかるにせよ、その時点では一定の推定のもとで送り手の情報と伝達の差異を観察し、理解しているという点には変わりがない。それゆえに、誤解とは理解の一種であり、誤解も理解も次のコミュニケーションへと接続するコミュニケーションの要素であるといえる(その意味では機能的に等価である)。

そしてルーマンはこの理解を、他の伝達や情報よりも特に重視している。

・特に参考にしたページ

キーワード:誤解

「異なる事柄が受け手に伝わったばあいに、わたしたちはそれを「誤解」と呼ぶ。だが、「誤解」とは、その名が示すように「誤った理解」のことである。さきほど、送り手が伝達したいと思ったこととは異なる事柄が受け手に伝わることを、わたしたちは「誤解」と呼ぶと述べたが、裏を返せばそれは、たとえ間違っていたとしても何かは伝わっているということである。言い換えれば、たとえ誤った理解であろうとも、何がしかの事柄は理解されているということになる。そうだとするならば、誤解とは理解の一種である。つまり、送り手にとっては「誤解」でしかありえない受け手の解釈もまた、ある種の「理解」なのである。ルーマンの「伝達やその伝達によって伝えられる情報の選択的な理解あるいは誤解」という言葉には、受け手の理解を送り手の伝達意図とは切り離し、受け手の「自由な理解を尊重する姿勢が表れている。」

佐藤麻衣 「コミュニケーション理論としてのルーマン理論再考」,3p

(3)コミュニケーションだけがコミュニケーションできる。人間はコミュニケーションできない。

ここが多くの人が躓くポイントであり、意味不明なポイントのひとつだろう。

まず、「人間はコミュニケーションできない」という主張に、我々は違和感を感じるだろう。

なぜなら田中さんは鈴木さんとコミュニケートした、田中さんはコミュニケーション能力が高いといった言い方を日常でしているからである。

つまり、コミュニケーションをするのは「主体である人間」という日常感覚が我々にはあり、それとの乖離が理解を困難にさせる。この日常の感覚とルーマンの主張との差異を、比較しつつ違和感を薄めていく作業が必要になる。それが理解へとつながっていく。

【1】ルーマンはコミュニケーションに人間は不可欠だと考えている。なぜなら、人間、つまり生命システムや心理システムがなければコミュニケーションシステムが成り立たないからである。

それゆえに、「人間がコミュニケーションしない」ことは「人間がいかなるかたちでも関わらない」ということを意味しない。別の言い方をすれば、ルーマンは人間はコミュニケーションに間接的に関わり、不可欠だと考えている。

井庭崇さんの喩えでいえば、植物は太陽でできているわけではないが、太陽がなければ生きていくことができないのと同じである。

社会システムはコミュニケーションから(のみ)できているが、人間がいなければ生きていく(発生・維持・連鎖していく)ことができない。それゆえに、人間がコミュニケーションをする主体ではないからといって、人間が関わらないということではない。

【2】ルーマンは「コミュニケーションがわたしたち人間の意のままになることはほとんどない」と考えている。

もちろん我々の日常感覚的にも、自分の意図が完璧に相手に伝わるとか、相手の意図を完璧に理解できるとは思っていないだろう。そうした意のままにならない事態とは少し違う。ルーマンが言っているのは、「コミュニケーションが創発的であり、いずれかの個体としての人間には還元できない」という意味での意のままにならない事態である。

たとえばサッカーチームではひとりひとりの能力以上のものがチームワークによって生じることがある。みんなでアイデアを出し合って、一人では出せない、それぞれの単なる集積以上の「何か」が生じることがある。

部分の寄せ集め以上の何か、部分には還元できない何かの性質を「創発性」という。コミュニケーションは創発する出来事なのである。

重要なのは「人間がコミュニケーションする」というのもひとつの解釈の視点であり、「コミュニケーションがコミュニケーションする」というのもひとつの解釈の視点であるということである。

問題は解釈の視点の変更においてルーマンがどういう理解のボーナスをもたらしたかという点である。「わかった!」と言えるようなボーナスはどこにあるのか。

・特に参考にしたページ

キーワード:「コミュニケーションだけがコミュニケーションできる」

「つまり、コミュニケーションだけが、すでにおこなわれたコミュニケーションの意味を確定できるし、コミュニケーションだけが、すでにおこなわれたコミュニケーションを修正することができるのである。逆に言えば、コミュニケーションされていない事柄は、コミュニケーションに何ら影響を与えることができないということになる一一「コミュニケーションされない事柄は、コミュニケーションには何ら寄与することはできない。コミュニケーションだけが、コミュニケーションに影響を与えることが出来るのである。言い換えれば、コミュニケーションだけがコミュニケーションという統一体を分解することができるのであり(たとえば、情報の選択地平を分析してみたり、あるいは伝達の基盤について問うてみたりすることができるのであり)、コミュニケーションだけがコミュニケーションを点検したり、修繕したりすることができるのであるJ(Luhmann1995:118)。そしてまた、以上のことは同時に、その場で起きた出来事や人間の意識というものがコミュニケーションに対して直接的には影響を与えることができないということを表している。」

佐藤麻衣 「コミュニケーション理論としてのルーマン理論再考」,5p

キーワード:「システムの閉鎖性/孤立性」

「今、論じている閉鎖とは作動の次元に関することであり、あくまでもいかなるシステムもその境界をまたぎ超えて作動することはできないという事実だけに関わることである、という点を確認しておくことは大切である。したがって、ルーマンが何度も何度も注意を喚起しているように『閉鎖とは経験的孤立を意味するわけではない』。これには二つの理由がある。第一に、いかなるシステムも世界の中に埋め込まれているのであり、環境からの一定の支えがなければ存在できない。たとえば、もしも生命体も心理システムもまったく存在しなければ、いかなる社会システムもありえない。システムそれ自体によって満たすことはできない、こうした環境に関わる、あるいはエコロジカルな必要事項を、ルーマンは『物質的基盤における環境との連続性』と表現している。つまり、社会システムが成り立つための外的な物質的条件である。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,55-56pキーワード:太陽の比喩

「『要素ではないが必要不可欠である』ということは、『生物は太陽の光がなければ生きていくことができないが、生物は太陽の光でできているわけではない』ということと同様である。社会システム理論において、主体や人間が『環境に位置している』といわれるのは、このような意味に置いてなのである。また、区別するということは切断して孤立させることではない。区別することで初めて、その区別されたもの同士の関係性を論ずることができるようになるという点は、ルーマンの理論を理解するうえで重要である。つまり、社会を人間と区別されるものとして描くことで初めて、人間と社会との関係を正面切って論じられることになるのである。」

井庭崇、他「社会システム理論」,34P

キーワード:意のままならさ

「このことから、ルーマンの「コミュニケーションするのは人間ではない」という言葉は、人間やコミュニケーションを観察するための分析視角のひとつだということが明らかになる。つまり、通常わたしたちは、人聞がコミュニケーションしていると考えている。それはそれでいい。だがそうした考え方は、人聞がコミュニケーションをコントロールしているとか、コミュニケーションが人聞の意のままになるという錯覚をもちやすく、現実を精確に捉えることを難しくする。だから(じっさいにコミュニケーションをしているのは人聞かもしれないがそれはそれとして)とりあえず、人間とコミュニケーションを切り離し、人聞がコミュニケーションをするのではなくコミュニケーションだけがコミュニケーションをするのだと考えてみようと提案するのである。そして、おそらく、そのほうが現実を、言い換えれば、人間とコミュニケーションの現実的な関係を、より精確に描写できるだろうと主張しているのである。」

「コミュニケーション理論としてのルーマン理論再考」,7p

なぜルーマンはアンチヒューマニズム的、アンチ主体論的な考え方をするのか

ルーマンは「人間中心的な立場」をとっている、個々の主体に焦点を当てている理論に批判的である。理由はなんだろうか。この理由を通して、理解のボーナスが見えてくる。

【1】「人間中心的な立場をとると人を誤らせるから」

たとえば人間がコミュニケーションをコントロールできると考えてしまうと、コミュニケーションが人間の意のままになる、人間に還元できると考えてしまうようになる。しかし実際は人間には還元できない創発的な現象であり、そのことを踏まえて物事を分析する必要がある。

【2】理論的な意味で、そもそも人間はコミュニケーションシステムの外部(環境)である。

コミュニケーションシステムはコミュニケーションのみが作動と再生産に関わる要素であり、人間がとって代わることはできない。例えば他人の心理システムに自分の心理システムや法システム、経済システムが取って代わることのできないとの同じである。人間は社会=コミュニケーションシステムの一部ではないのである。※このことはそもそもシステムや環境とは何か、という知識が前提となるが、ここでは省略する

【3】ルーマンは規範的な立場としてヒューマニズムに懐疑的である。

なぜなら、人間主体を基礎とする理論は「簡単にイデオロギー的に悪用されてしまうから」だという。たとえばある理論が「人間は主体的に、理性を通して〇〇の方向に発展していくべきであり、それが最善の道である」と唱えると、そのためにはそれらに反するものを抑圧しても構わないというような抑圧にもつながるのかもしれない。そうした理論は柔軟さを失いがちなのだろう。ルーマンは全体主義的なナチスドイツを経験しているという点もポイントなのだろう。ルーマンは全体主義に繋がるような考え方、傲慢さを規範的に否定する。

「コミュニケーションをいったん人間から切り離して、コミュニケーションだけがコミュニケーションをすると考えて見てはどうか、そのほうが何か有益な分析が得られるのではないか」という新たな視点をルーマンは提案しているというわけである。

なるほど、そういわれてみたらそうかもしれないと思ってしまった。少なくとも私はそうした視点にも立てることの有益性を感じた。このあたりもエポケー的(固定的な考え方を一旦空にする)だな、と感じる。

・特に参考にしたページ

キーワード:アンチヒューマニズム

「ルーマン理論は,(諸個人を合理的な行動主体とみなす)「人間中心主義的」(anthropocentric))観点を批判する立場の「反ヒューマニズム(反人間主義)」)的な極度に集合主義的な論法を展開しているが,それと類似した観点や論法の先例は,たとえば,第一次世界大戦期のヨーロッパ社会の危機を体験した著名な哲学者ハイデガーや神学者バルトの思想にもみられる。ただし,(第二次世界大戦末のドイツ敗戦時に強烈なコンティンジェンシーを実体験したルーマンにとっては,集合的な基盤とされるべきは,ハイデガーのような「(古典文献から読みとられる)存在なるもの」や,バルトのような「(聖書から読みとられる)神のことば」ではなく,近代ヨーロッパ社会においてはぐくまれてきた「法の支配」をはじめとする各種の「機能システム」という,(日常的になじまれた)社会制度的‐意味基盤ということになるのであろう。」

村田裕志「解釈学的-社会システム論としてのルーマン理論 (矢澤修次郎教授退任記念号)」,197pキーワード:イデオロギー

「人間主体を基礎とする理論に対して懐疑的であるべき理由は、それが簡単にイデオロギー的に悪用されてしまうからである。つまり、そうした理論から、よくよく考えれば恐ろしい事態が予想されるにもかかわらず、人間の『改善』のためのあれこれの提案が導き出されることになるのである。それゆえ、ルーマンは喜んで『反人間主義的』立場をとる。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,104pキーワード:人間は社会の外部である

「だが、より厳密に考えてみるならば、人間を社会の外に置くというアイディアは、社会的なものはコミュニケーションによって構成されるという主張を詰めきれば出てくるアイディアである。社会とはコミュニケーションの総体、つまり社会システムの総体に付けられた呼称だとすれば、そして、コミュニケーションだけがコミュニケーションできるとすれば、人間は必然的に社会にとって外的存在ということになる。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,105p

相互行為より複雑で継続的なシステムをルーマンは重視している

ただし、ルーマンは一対一の人間関係、いわゆる「相互作用(相互行為)」といわれるコミュニケーションの分析をあまり重視していない。

それより複雑性が高い、組織や全体社会といったコミュニケーションシステムを重視しているように見える。例えば個人ではなく組織がコミュニケーションに関わるという点でわれわれの日常感覚からまたすこしずれていく。

重要なのは、個人や組織よりもより複雑性や継続性が高い分化した「機能システム」にルーマンは全体主義に至らないような機能を期待しているという点である。特定の個人や集団、組織への活動の期待というより、よりマクロ(大き)な視点をもっているといえる。

この図で重要なのは、心的システムや生命システムの集合体である人間が、コミュニケーションの外部に位置するということであり、したがって人間は社会システムの内部ではなく外部、つまり環境に位置するということである。

この図で重要なのは、心的システムや生命システムの集合体である人間が、コミュニケーションの外部に位置するということであり、したがって人間は社会システムの内部ではなく外部、つまり環境に位置するということである。

・特に参考したページ

キーワード:機能システム

「そうしてみると,社会学的にプラグマティックに単純化していえば,人びとが人間関係・家族・企業・社会制度・国家などの社会的に集合的なシステムのあり方や存続を気にかけつつ,ものごとを遂行している状態こそが社会システムの「セルフレファレンス」にあたるということになる。そのなかでも,人為に左右されにくい自律的な「セルフレファレンス」のメカニズムをそなえた機能システムに,ルーマンは期待したのである。つまりは,「ユクスキュル‐ハイデガー‐ルーマン的」には,諸個人(心理システム・意識システム)は「社会システム‐内‐存在」であり,社会システムは「環境世界‐内‐存在」であるということになるであろう。」

村田裕志「解釈学的-社会システム論としてのルーマン理論 (矢澤修次郎教授退任記念号)」,220p「このように,ルーマンは,デリダとは異なる視点から文字テクストを重視しているが,このような視角は,今日の社会学分野に一般的な“生の人間により近いところ”(つまり「システム」ではなく「生活世界」)に寄り添おうとする姿勢,たとえばミクロ社会学・意味学派(現象学的社会学,シンボリック相互作用論,エスノメソドロジー)などの研究姿勢とは真逆の方向性であるといえよう。ミクロ社会学的視点から見れば,ルーマンのように,(具体的な人間ではなく)抽象的な機能システムを重視し,しかも「会話」よりも「文書」を重んじる姿勢は,むしろ(近現代社会の)疎外し物象化された状況こそ第一義とするかのような,きわめて保守的な立場にしか映らないにちがいない。」

村田裕志「解釈学的-社会システム論としてのルーマン理論 (矢澤修次郎教授退任記念号)」,225p・キーワード:相互行為

「ルーマンは、相互行為システムについては比較的わずかしか書いていない。それにはおもに二つの理由があるかもしれない。一つは、ルーマンの相互行為概念がゴッフマンの著作に依拠していてゴッフマンのそれと非常によく似ているので、自分には実質的に新しいことで付け加えるべきことはないと思ったかもしれないことである。相互行為システムに対するルーマンの感心が限られていることの2つ目の理由は、相互行為システムが処理しうる複雑性の量がわずかであることである。……したがって、膨大な数の相互行為システムを含んでいない社会などというものは考えにくいにせよ、高度に複雑な近代社会は、フェイス・トゥ・フェイスの相互行為には依存しない複雑性に対処するための何らかの手立てを見いだす必要がある。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,150p

ルーマンにおけるオートポイエーシス(自己産出)とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

最後に、オートポイエーシスとはなにかについてざっくりと紹介する。

もちろん、詳細な説明、たとえば自己産出(オートポイエーシス)と自己言及、自己組織の違い、さらには自己言及の内部での基底的自己言及、過程的自己言及、システム的自己言及の違い、そもそも出来事、観察、情報、構造とはなにかなど多様な基礎知識が必要になってくる。今回はそうしたものをほとんど省略する。

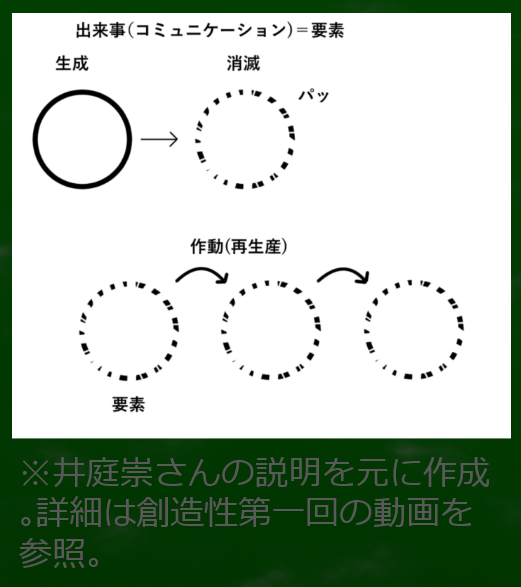

(1)時間化された要素

システムを構成する要素が、生成された直後に消滅してしまう「出来事」であるということ。そのため、システムが成立するためには要素が絶えず生み出されなければいけない。

こうして要素が再生産されることを「作動(オペレーション)」と呼ぶ。再生産は全く同じ要素が工場で生産されるようなイメージではない。次々と、前の要素を前提として新しい要素が生産されていく(脱トートロジー化)。

具体的には外部との関わり、外部への観察によって生産されていく。しかしその観察は必ず自己を通すという意味で、外部が作動を規定するわけではない。

たとえば、田中さんが目の前の蚊にイライラして、舌打ちしたとする。目の前の蚊は心理システムからすれば外部であり、環境である。しかし目の前の「なにか」を蚊であると解釈するのは心理システムである。

たとえば目の前の微細なホコリは存在しているかもしれないが、見えなければそこに在るとみなされない。したがって、システムを通して常に環境は観察されるのであり、環境はただシステムを刺激するだけである。

それを見た鈴木さんが、自分にイライラしているから舌打ちしたのだ、と理解したとする。このようにコミュニケーションは出来事としてパッと生じる。さらにそこから、鈴木さんが嫌な顔をする。

田中さんはそれを、「昨日きつく言い過ぎたから怒っているのかな」というふうに理解していく。このように、コミュニケーションは話者の意図とは無関係なところで、創発的に、誰か単独ではコントロールできずにひとりでに続いていくことがある。

コミュニケーションがコミュニケーションを生み出していくのである。我々の日常では相手の意図を逐一確認することは稀であり、ほとんどが推測である。

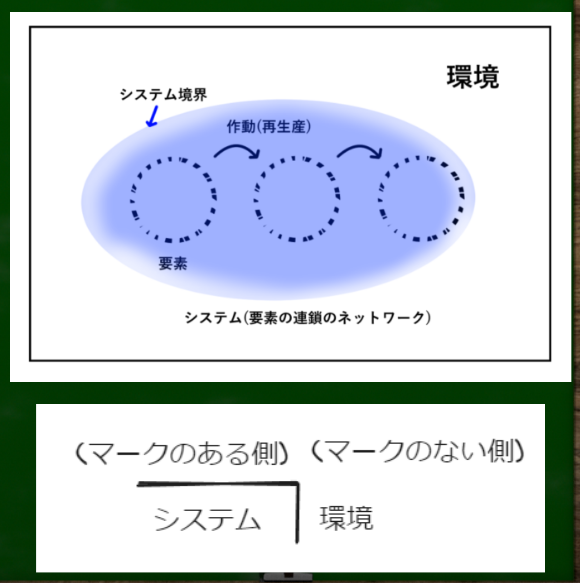

(2)システム境界の再生産

非持続的な要素の継続的な生成プロセスと、それ以外のものを区別する「境界」というものがある。

要素が再生産されるごとに、境界も再生産されていく。境界の内部を「システム」と呼び、その外部を「環境」と呼ぶ。 スペンサー・ブラウンの「区別を設けよ」という言葉が印象に残っている。区別が、差異がなければ何かを何かとして解釈することはできない。それゆえに、それは認識が可能になる前提であり、所与のものであり、それを認めなければあらゆる分析が困難になる。フッサールの言葉で言えば「原事実」だろうか。

(3)システムに基づく要素の構成

システムの要素はでたらめにつくられるのではなく、システムに基づいてつくられる。

重要なのは、外部のなんらかの環境に作動が基づいているわけではないという点である。それゆえに、自ら(要素)で自ら(システム)をつくり、自ら(システム)で自ら(要素)をつくるという循環的な関係にある。この自らで自らを作り出すという事態を、自己産出(オートポイエーシス)というのである。もちろん単純なトートロジー(自己=自己)ではなく、脱トートロジー化されるというところがポイントである。

さて、これで社会システム理論の基礎は理解できたと思う。

社会システム理論とは社会をシステムとして考える理論のことであり、社会システムはコミュニケーションシステムである。主要な特徴は社会システムにとって人間は環境(外部)に位置するという点であり、社会システムはオートポイエティックに組織されているという点である。

と、まとめられてもなかなか頭に入ってこなかったかもしれない。私ならこれだけでは頭に入らないだろう。次回以降、基礎はゆっくりとしつこく噛み砕いて掘り下げていく予定である。

※主なオートポイエーシスの基本情報は以前の記事を参照のこと

・特に参考にしたページ

キーワード:脱トートロジー

「じつはこのことはすでに、システムが自己=自己という同一性の原理に基づいてオペレーションをしているのでもなく、また指示されることのなかに、指示されることがらが完全に再現されているのでもないことを物語っている。もしそうでないのなら、システムは環境から情報を獲得することなどありえず、自己にのみよって孤立的に存立しうることになってしまう。社会システムという統一体のオペレーションは、結局オートポイエシス的再生産の遂行であるのだが、そのことが可能となるためには、自己準拠が純粋に自己のみに関わるというトートロジーを脱し、『自己を拠り所とすると同時に自己以外のものを参照するように指示する』自己準拠の形式を整えていなければならない。」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,89-90p

「それゆえ、非対称化は純然たる自己準拠が断ち切られる形式を言い表しているのであるが、注意を要するには、こうした非対称化はつねにシステム内部の過程であり、外部の観察者がシステムに関する表象を整序する方法ではないということである。システムはみずからでみずからを脱トートロジー化するのである。」

村中知子『ルーマン理論の可能性』,90p

ルーマンの社会システム理論が面白い理由

(1)社会のあらゆる現象の説明を可能にするような、基盤としての理論というスケールの大きさがおもしろい

もしほんとうにあらゆる現象が説明可能になるなら、その理論は優れた道具であり、ワクワクする。実際にルーマンは社会システム理論を使って科学、宗教、法、経済、芸術、愛などさまざまなテーマを分析している。また、相互作用というミクロの現象も少ないながらも扱っている。

もちろん、社会システム理論は魔法のランプではなく、お願いすればそれ単体でホイホイと分析結果が出てくるわけではない。

あくまでも社会システム理論や一般システム理論は他の理論を主導する、メタ理論として構想されている。主導される分析においては経験的研究、すなわち「リアリティ」と接続させる必要も出てくる。

・特に参考にしたページ

キーワード:「社会的世界全体の複雑性を捉える」

「社会的世界全体の複雑性を捉えるなどということは可能なのだろうか。気候変動に関する政治から、私たちがお気に入りのテーマを取り上げる際のその扱い方に至るまで、じつにさまざまな現象を説明することなどどうしたらできるのだろうか。社会学のたった一つの理論枠組みで、現代の科学と経済からブラジルの貧民街における排除のパターンに至るまで、あるいはまた、法的な決定から芸術家たちのコミュニケーションの仕方に至るまで、どんなことでも考え出すなどということは可能なことなのだろうか。多くのものはそのような試みは壮大過ぎて無謀だと思うであろう。しかし、ドイツの社会学者ニクラス・ルーマンは、やってやれないことではないと考えたようである。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,10-11pキーワード:「社会のすべての現象」

「ルーマンにとって、社会の理論とは、社会のすべての現象を説明することができる社会学理論のことである。この壮大な課題に、彼はその研究者としての生涯を捧げたのである。」

クリスティアン・ボルフ『ニクラス・ルーマン入門』,12p

そもそも理論とはなにか

そもそも「理論」とはいったいなんだろうか。我々は社会学者ではなくとも、日常でなんらかの理論を用いているはずである。

たとえば相手を褒めたことがいい人間関係につながったことから、それを一般化して、仮説として採用する場合も緩い意味では理論を用いているといえる。人間関係というものは複雑であり、よくわからない。

そこで、理論を使えば、「意味のわからなさ(未規定性)」が少し減ったような気がする。それゆえに、緩い意味では理論とは「現象を説明する筋道」のようなものである。暗闇の中の灯りのようなものだ。真っ暗だとリンゴとみかんの区別もできない。自分が火星からきた宇宙人だと仮定すれば、この地球はほとんどが真っ暗である。

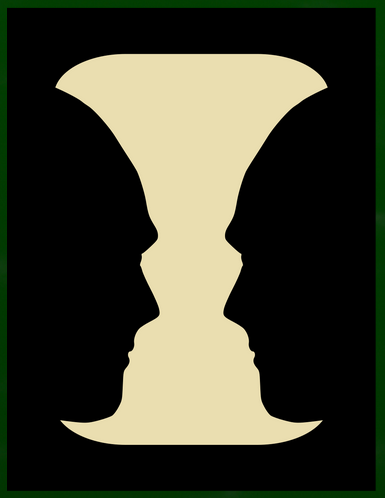

江原由美子さんによれば、理論化とは「現象を一定の目的にとって切り取ること」だという。たとえばルビンの壺をツボだと見るか、人だと見るかもなんらかの理論に基づいて切り取り、解釈していることになる。

我々は「何か」に直面したとき、意識的に、あるいは無意識的に、それを理論、あるいは認識の枠組みともいえるものに照らし合わせて解釈しているのである。我々はそうした無意識的なものを暗黙知と言ったり、習慣といったり、意識的なものを知識と言ったりもする。

江原さんによるとこうした日常においてなんとなくつかっている「理論」と科学における「理論」には違いがあるという。

学問は「体系化された知識を求めること自体を目的とする組織的活動」であるという。そして、学問においては「論理的一貫性や実証的手続きなどの学問的基準に基づいて、その妥当性を検討するべきことが、最初から前提とされている」という。日常では最初から前提とされておらず、これが違いとなる。

・特に参考にしたページ

キーワード:「理論」

「しかし良く考えてみると,現象と理論の関係は,もう少し複雑である.実際に起きていることと,現れていることとは,違う場合がある.あるいは,起きていることと,知覚されたこと・経験されたこととも,違う場合がある.現象は非常に多くの複雑な情報を含んでおり,私たちはその一部のみを「現われ」として捉えたり,一方向からだけ知覚したりするのである.ゆえに,理論が多くの現象を統一的に説明できるように思われるのは,個々の現象の中から予め理論が「現象のどの部分を知覚すればよいか」を選択し,その選択された情報に関してのみ統一・的に説明を加えるからである.つまり理論は,現象の含む情報の複雑性や豊かさを,理論によって「縮減」しうるのだ.だからこそ理論は「多くの現象を統一的に説明できる」性能を備えることになるのである.理論の経済性は,多くの現象を統一的に説明できる点にあるのだけれども,この経済性は,理論が現象の情報量を縮減するからこそ,可能になっていると考えられる.このことを逆の言い方をすれば,個々の現象や現実には,理論に還元できない豊かさがあることになる。」

江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」,77P

「理論は何らかの意味で「合理的」であることを必要とする.2.1で,理論は「現象を説明する」と述べた.「説明する」という行為は,「わかるようにときあかす」ことを言う.つまり,理論は「わかる」ものでなければならない.この「わかる」ということを,「合理性」と呼んでおくことにしよう.では「わかる」とは何か.「わかる」とは,現象の中に,一定のパターンや規則性を見出すことである.「わかる」という経験は,飛躍を伴う.人は「わからない」ことから,「わかる」ことにあるとき飛躍する.つまり人は,現象に一定のパターンや規則性があることを見出すとき,「わかった」と思う.パターンや規則性を知れば,人は,実際に現象が起こる前に予め起こることを「知る」ことができる.太陽がいつも東から昇ってくることに気がつけば,実際に太陽が昇る以前に,太陽の昇る方向が「わかる」.「2+2=4」という演算がわかれば,人は「2+2」という問題以外の問題,「3+4」や「358+291」などの全く新しい問題も,解くことができる.この「できる」ようになるという感覚こそ,「わかった」という経験がはらむ「飛躍」の意味である.対象が,自然現象や記号ではなく,他者の行為の場合でも,同じように「わかる」ことができる.他者の行為に一定のパターンや規則性を見出せる場合,私たちはその行為を「わかる」.この意味では対象が自然であれ,記号であれ,他者の行為であれ,「わかる」という意味は同一である.しかし他方において他者の行為を「わかる」という意味には,他者の行為の中に,一定のパターンや規則性を見出すという意味とは,やや異なる意味も,含まれている.その意味とはつまり,他者がなぜどうしてそのような行為を行ったのかを「わかる」こと,他者の行為の意味(動機や目的を含む)を「わかる」ことである.このような意味での「わかる」という言葉は,M.ウェーバーの「理解社会学」などの試みにおいて,使用されてきた.」

江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」,78P

「では,学問における理論と日常生活における理論の違いはどこにあるのか.それは,学問という体系的知識を求めること自体を目的とする組織的活動の中で理論が位置づけられている位置が,日常生活における理論が日常的実践の中で位置づけられている位置と,大きく違っているということに,求められるだろう.日常生活においても理論は,非常に重要な機能を担っている.それなしには私たちは世界を経験することができない.しかし日常生活の理論は知覚や経験と不可分に結びついており,理論の存在や機能を認識することは,日常生活ではほとんどない.確かに私たちは,何か問題が生じた時は,自分の枠組を問い直し,別の枠組で見ることができないかどうか検討する.しかしそれはあくまで,何か問題がある時に限られる.他方,学問においては,その知識が妥当かどうかを検討する営みが最初から組み込まれている.理論的知識も同じである.したがって学問における理論は,論理的一貫性や実証的手続きなどの学問的基準に基づいて,その妥当性を検討するべきことが,最初から前提とされている。」

江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」,81P

(2)理論は経験的に使えるから面白い

佐藤俊樹さんによれば、社会学理論には一般理論、数理モデル、中範囲の理論などさまざまな理論があるという。

ルーマンは社会システム理論を一般理論にすることを目指している。ただし、佐藤さんによればルーマンは完成された公理系を提示したわけではないという。つまり、数学のような、経験によって容易に覆られないような演繹システムは提示できなかったわけである。

ここで詳細に説明はしないが、佐藤さんは「全体社会」というようなスケールが大きい話の説明においてルーマンの説明は問題があり、より中範囲の、たとえば「組織」というケースを経験的に分析するほうが望ましいと考えているようだ。

要するにルーマンの一般理論をより経験的に使えるように整備し、改良することを目指している。

佐藤さんによれば、理論なしに研究はできないという。なぜなら、特定の研究的な観察を「社会的に意味がある」と主張する必要はあるからだという。

例えば、犯罪の増加を観察するだけでは、それがどのような社会的影響を持つか、どのように対処すべきかを判断することができないのではないか。そもそも犯罪の概念自体もなにかしらの理論に基づいているのではないか。要するに、単なるデータの羅列では研究にならない。一方で、経験的な実証がまったくない、抽象語を並べるだけでも好ましくないというわけだ。

ここからがおもしろい。佐藤さんいわく、ある観察や記述が価値をもつのは「考える前には見えなかったものが、考えることを通じて、見えてくる」からだという。

もちろん考える前にも観察において見えていたものも一部あるだろうが、考えるという作業、すなわち理論を用いた論理的な分析を経て、+αの意外性のある発見や知識が得られるというわけである。箱に物を入れて出すと、同じ物であるにも関わらず入れた物が変化しているようなイメージである。

ここで重要なのは経験的なデータ、すなわち観察が素材となっているという点だろう。観察をもとに理論を用いて分析し、「おもしろいもの」を獲得するという作業である。

たとえばウェーバーのプロ倫で学んだ「プロテスタンティズムが資本主義の発展に影響を与える」という、常識にとらわれない、目から鱗の、そういう視点もあったのか、というワクワクもその一つだろう。

佐藤さんいわく、ルーマンの理論は抽象的な議論が好きな人向けではなく、実は自分で経験的な事象に取り組み、その分析の用具を手探りしている研究者にとって魅力的であるという。ルーマンの理論を中範囲で、経験的、実証的に使えるように整備したという佐藤さんの理論はここでは扱わないが、おもしろい試みである。

また、ボルフによればそもそもルーマンの社会システム理論を実証的に使うことは可能であり、実際に使っている人がいるという。そもそもルーマン自体が実証的に使っているのであり、問題はどの範囲まで実証的に使えるかという点である(例:相互行為、組織、機能システム(制度)、全体社会のどこまでか)。佐藤さんは制度や組織が有望であるという。

・特に参考にしたページ

キーワード「完成された公理系」

「ただ、その中身にはかなり誤解があるようだ。そもそもルーマンは完成された公理系を提示したわけではない。一時期喧伝されたスペンサー・ブラウン代数も、最後の著作ともいえる『組織と決定』ではあくまでも近似モデル、それもある程度荒い近似として位置づけられている。」

佐藤俊樹『メディアと社会の連環』,329pキーワード「社会的に意味がある」

「抽象語を並べて何か言ったつもりになるよりは、その方がはるかに良いと私は思うが、そうした研究でも、特定の研究的な観察を『社会的に意味がある』と主張する必要はある。その際には社会に関する非経験的な、それゆえ理論的な仮定を実際には置いている。ルーマンが等価機能主義をシステム理論に結びつけたのも、それがわかっていたからだ。『理論なしに研究ができる』という思い込みは、そうした仮定を自明化する方法に働く。」

佐藤俊樹『メディアと社会の連環』,3pキーワード「考えることで初めて見えてくる」

「『考えることで初めて見えてくる』という事態は、より丁寧にいえば、『考える前には見えなかったものが、考えることを通じて、見えてくる』ということである。つまり、(1)当事者の観察=『考える前にも見えていたこと』をその一部に含み、(2)論理的に=『考えることを通じて』展開され、(3)意外性のある発見や知識が得られる=『何かが初めて見えてくる』。(2)と(3)を感覚的に表現すれば、『考える楽しさ』になる。」

佐藤俊樹『メディアと社会の連環』,4pキーワード:「経験的な事象」

「未完成の、試行錯誤の試みだから、完成品の理論として輸入するのは難しい。外部の権威による認証もとれない。それゆえ、経験的な事象に興味がなく、抽象的な議論が好きな研究者には、実はあまり魅力的ではない。むしろ、自分で経験的な事象に取り組み、その分析の用具を手探りしている研究者にとって、魅力的なのだ。」

佐藤俊樹『メディアと社会の連環』,333p

(3)社会システム理論は「発見ツール」だから面白い

宮台真司さんはルーマンが「私の理論は演繹的な体系ではない。かといって帰納的でもない。単にヒューリスティックであるにすぎない、発見ツールにすぎない」と言っているのを聞いたことがあるそうだ。ヒューリスティックとは直観的、近似的という意味の論理学の言葉である。

機能分析だけではなく、社会システム理論も発見ツールであるという点はとてもワクワクした。

宮台さんは社会システム理論を「システム理論は敏感な人間をますます敏感にするツール」として考えている。そしてそのツール、つまり枠組み自体はおもしろいものではないが、「敏感な人間がシステム理論を『使う』場合にだけ輝く」という。これは聞いていてとてもワクワクした。佐藤さんも宮台さんも、とにかく経験的に「使う」ことに面白さを置いていて、理論そのものを内在的に理解すること自体がおもしろいとは考えていないのだろう。

宮台さんはさらに、「システム理論を用いて自分が発見したことの意味や関連を明らかにできるし、そのことを通じて新たな発見へと自分を導ける」ともいう。

ただし、システム理論を使う前に「我々側がもともと準備していたリソースが膨大にあり、リソースの価値を知り、リソース同士を関連付ける訓練をしている」という作業が重要になるという。それゆえに、敏感な人間をもっと敏感にするツールなのである。例えば社会のある現象をどうしても説明したい、というような動機や、それに関する知識、そしてそこへと経験的調査を繰り返していく、あるいは他の分野の認識も深めるといったリソース(資源)がなければ、豚に真珠、馬の耳に念仏といったところなのだろう。

・特に参考にしたページ

キーワード:「ヒューリスティック」

「【宮台】ルーマン理論それ自体の細部に関わる整合性に拘泥する人たちはオートポイエティック・ターンを騒ぎ立てます。……村中泰亮(むらかみやすすけ)教授が『あなたは一般理論家を自称しておられるが、ヨーロッパの近代にしか通用しない枠組だと感じる。一般理論だというなら演繹的プロセスを明示してほしい』と質問したんですね。ルーマンは『私の理論は演繹的な体系ではない。かといって帰納的でもない。単にヒューリスティックであるにすぎない、発見ツールにすぎない。』と断言した。」

井庭崇、他「社会システム理論」,59Pキーワード:「敏感」

「【宮台】それで僕は一九九二年に『サブカルチャー神話解体』という連載をやります。この本の最終章にこう書きました。『システム理論はどんな方法ですか』という問いに『システム理論は敏感な人間をますます敏感にするツールだ』と答えたのです。システム理論という枠組み自体さして面白いものではない。敏感な人間がシステム理論を『使う』場合にだけ輝くのだと書きました。」

井庭崇、他「社会システム理論」,60Pキーワード:「リソース」

「【宮台】システム理論に依拠すれば誰でも有効な発見ができるわけじゃありません。鈍感な人がシステム理論を習得しても、何も発見できません。でも、敏感な人間であれば、システム理論を用いた発見ができますし、システム理論を用いて自分が発見したことの意味や関連を明らかにできるし、そのことを通じて新たな発見へと自分を導けます。その意味で、非常に重要な発見ツールだと思います。だから、実際『サブカルチャー神話解体』という本には、非常に大きな情報量がつまっていながら、単なる歴史的記述をこえたファインディングスがたくさんあると思います。今でもいろんなところで言及される業績ですが、これはシステム理論が生み出したというよりも、システム理論を使う前に僕たちがもともと準備していたリソースが膨大にあり、リソースの価値を知り、リソース同士を関連付ける訓練をしていたからこそ、システム理論に独特の『発見を「支援」する力』を最大限に活かせたのではないかと思います。」

井庭崇、他「社会システム理論」,61P

(4) 多種多様な別々の学問を「一つの理論的フレームワーク=社会システム理論」で捉えると「比較」が可能になるから面白い

さらに宮台さんは重要な指摘として、社会システム理論を「団子に刺す串」に例えている。

世の中には様々な理論があり、特定の分野に分かれている。たとえば経済学という団子、物理学という団子、医学という団子がある。こういた団子同士を比較する枠組みとして、メタ理論というものがある。これが一般システム理論である。社会システム理論は特に、社会システム特有の、法システム、経済システム、芸術システムなどの団子をとくに刺す串だといえる。

串の使い方だけに習熟しても、経済や法といった団子に詳しくなければ使い物にならない。それゆえに、一人の人間が複数の言説宇宙に立てるようになる必要があるという。これもリソースを準備することにつながるのだろう。社会システム理論だけを学んでも得るものは少ない。

創造法だなんだといって串だけを鍛えても、肝心の団子がないと使いこなせないだろう。さらに知識だけがあっても、実際に分析したことがなければ手術経験がない外科医と同じだろう。団子と串、さらにそれを食べたり触ったり、作ってみるという経験が必要なのかもしれない。

・異なる分野を同じ枠組み(=社会システム理論)で見ることで、多くの発見があるから面白い

たとえば社会システム理論は経済、法、科学、政治、宗教、芸術など、個別に分野ごとに専門的に研究されるような現象をひとつの枠組みで明らかにし、捉え直そうとしている。しかし、個別の分析と同じような解釈に帰結するなら、わざわざ社会システム理論は必要ないだろう。

多様な対象を同じ枠組みで捉えることによって、それぞれの「違い」や「特徴」、そしてそれぞれからなる「全体」が見えてくるという理解のボーナスがある。例えば恋愛を経済と政治、そして芸術のそれぞれから捉えてみることによって、より全体的に恋愛という現象を理解できる可能性がある。

社会システム理論を「視点」として見る発想はきわめて重要であり、いわば「色眼鏡」であり、「道具(ツール)」である。たとえば虫眼鏡で見える景色と、空から見た景色は同じ対象をそれぞれもっていたとしても、違うものとして見えてくる。こうした「視点」という道具に私はワクワクする。

・特に参考にしたページ

キーワード:「団子」

「【宮台】機能的分化によって成立した複数のサブシステムの各々に対応しつつ互いに別種の合理性に着目する各専門領域の、問題設定=視座は、それ自体としては調停できません。なぜなら、各専門領域ごとに異なるユニバース・オブ・ディスコース(言説宇宙)があるからです。放っておけば言説宇宙ごとの島宇宙にディバイドされます。ディバイドされないためには、一人の人間が複数の言説宇宙に立てるようになることで、言説宇宙間をブリッジ(橋渡し)することが重要です。この橋渡しを『複数の団子に駆使を通す』イメージで理解すればいい。社会システム理論は『複数の団子に串を通す』ことに執着した専門性です。複数の因子に通暁した人が、串にも通暁すれば、『複数の団子に串を通す』ことができます。」

井庭崇,他「社会システム理論」128️Pキーワード:「フレームワーク」

「社会システム理論は、社会の全体性を捉えたいという志向性をもっているグランド・セオリーである。つまり、社会を、いわゆる学問分野(ディシプリン)――経済学や政治学など――の枠組みで切り刻んで捉えるのではなく、社会をまるごと理解したいという野心をもっている。もちろん、社会全体を完全に捉えることなどできるわけはない。しかしながら、断片化し多様化する現代社会において、全体性の把握は喫緊の課題であることは確かである。『社会の全体性を捉える』という不可能な目標に向かって、本気の探求を続ける、そのような決意が社会システム理論にはある。」

井庭崇、他『社会システム理論』,Ⅴp「ただし、ふつうの場合と異なるのは、自分のこれまでの経験からだけではなく、人類の長い歴史のなかで培われてきた学問的知識と方法を重視しながら社会像をつくっているという点である。現象のどこに着目し、何と何を関係づけ、そこからどのような知見を引き出すのか。そのような実践的な知恵は、学問分野のなかで、理論や方法として明示化・共有されてきた。個別具体的な現象の分析は、そのような物事の捉え方についてのフレームワーク(枠組み)や、それを支える思想・哲学を踏まえて行われる。」

井庭崇、他『社会システム理論』,2p

時系列メモ(2024/09/03追記)

1960~1961年 パーソンズのもとで学ぶ

1962年 『機能と因果性』

第1段階が始まる

抽象的な理論ではなく、具体的な方法論

1962年 行政機関を退職

1964年 『公式組織の機能とその派生的問題』

1967年 公演の演題:「社会学的啓蒙」

『機能と因果性』(1962)では因果は機能のひとつであったが、この時期では因果と機能は別のものになっている。つまり、「因果性が機能的範疇の適用事例の一種」であることが否定されている。

佐藤俊樹,「社会学の方法」289p。

1968年『目的概念とシステム合理性』

目的合理性とシステム合理性を区分するように提案した

1969年 ビーレフェルト大学の教授に任命

1970年代

キャッチフレーズ:「複雑性の縮減」,ボルフ,61p

機能主義,61p

「社会学的啓蒙」論文を書き始める

まだ、システムの要素のレベルにまで踏み込んだシステムの定義ができていない。,村中、34p

1970年 『社会学的啓蒙1』巻頭に「機能と因果性」が収められる

全六巻

『科学が行為者にむかって、その人にとっての潜在的な問題と構造、その行為の意識されていない「根拠」について啓蒙してよいのは、次の場合、すなわち、科学が問題と構造の機能連関を周知し、さらに、潜在そのものが行為者にとっていかなる機能を果たしているかをも知り、かつ、行為者にとって機能的に等価なオルターナティブを提供しうるばあいにかぎられる』[村中,114p]

1971年『批判理論とシステム理論』(ハーバマスと)

1971年に「社会システムは行為と体験のシステムである」と述べている。

3つの意味次元を最初に考察(「社会学の基礎概念としての意味」)

1975年『社会学的啓蒙2』

「近代社会の機能分化」について主張する

[分節化]、[階層分化]、[機能分化]

1978年『組織と決定』(論文)

自己産出系論へと転換していく。ただし、自己産出という言葉は使われていない。

1979年『教育システムにおける反省問題』

基底的自己言及という言葉が出てくる

1980年代

キャッチフレーズ:「オートポイエーシス」,ボルフ,61p

・ルーマンの転回

・コミュニケーションシステム論への転回

・オートポイエーシス論的展開

1980年『社会構造とゼマンティク』第一巻

1981年

自己産出という言葉が使われるようになる,佐藤41p

1983年『法と社会システム』

機能主義を巡る方法論的側面と理論的側面について主張

1984年『社会システム理論』

オートポイエーシスの概念の導入

第二段階が始まる(ボルフ,40p)

3つの意味次元をより精緻に考察するようになる

中期のルーマン(1984年)

科学の啓蒙に対する禁欲の強調から、対象システムの自己準拠への配慮へ関心が移る。機能分析は科学システムによってのみ可能である。啓蒙は倫理的なものではなく、機能分析に機能分析を適用するという、再帰性の確保によって可能となる[村中,115p]。

1980年代の後半

・観察、区別、再参入、パラドクス,入門114p

・差異論的展開、ボルフ,140p

・第三段階が始まる(ボルフ,40p)

認識論的問題が重視されるようになる

1988年『社会の経済』

サブシステムについて扱うシリーズのひとつ

1990年『社会の科学』

サブシステムについて扱うシリーズのひとつ

これ以降、回帰的ネットワークが重要な言葉となる。280p,中

コミュニケーションシステム理論が出来上がる,佐藤

1991年『批判的社会学の終わり』

ハーバーマス(批判理論家)への批判

一次観察(存在論的観察)から二次観察(認識論的観察)へ

1993年 退官記念講義

・二次観察の重要性を主張

1993年 『二次観察としての脱構築』

デリダについて語る

1993年『社会の法』

サブシステムについて扱うシリーズのひとつ

1995年『社会構造とゼマンティク』第四巻

知識社会学のプロジェクトの最後の巻

1995年『社会の芸術』

サブシステムについて扱うシリーズのひとつ

1995年『インクルージョンとエスクルージョン』

人格について語る。人間について語っている。

包摂/排除

1997年『社会の社会』

サブシステムについて扱うシリーズのひとつ,集大成

「コミュニケーションとは情報と伝達の差異の観察である」と述べられるようになる。ボルフ,145p

1998年 『情熱としての愛』

知識社会学のプロジェクトに含まれることがある

死後出版

2000年 『社会の政治』

サブシステムについて扱うシリーズのひとつ

2002年『社会の教育システム』

サブシステムについて扱うシリーズのひとつ

2002年 『あなたが見ないものを私は見る』

フランクルフルト学派への批判が書籍化

参考文献リスト

今回の主な文献

・絶対に必要だと感じた本

クリスティアン・ボルフ「ニコラス・ルーマン入門」

一番わかりやすい。おすすめ。具体例が多く、難解な言い回しが少ない。初学者には必須文献。この本を出発点とすれば、ルーマンを学びたいと思えるようになるかもしれない。ワクワクさせる記述と用語をきちんとわかりやすく説明していく作業が両立できている書籍はきわめて稀であり、貴重だ。

これ以外の本は「説明する範囲は細かく広いが分かりにくい、ワクワクしない」、「わかりやすい、ワクワクするが説明する範囲が狭い」というパターンが多かった。

・必要だと感じた本

井庭崇『社会システム理論』』

序章の社会システムに関する説明が他のどの文献よりも分かりやすく、具体的で、図もあり、そして小難しくない。なによりも「使えそうな」ワクワクする内容である。

ただし、序章以外は直接的、説明的にルーマンが扱われることは少ない(他の章はほとんど対談形式である)。対談では特に1章の宮台真司さんとの対談内容が面白かった。

ルーマンを学ぼうか迷っている、前段階の本としては一番適切だろう。この本がなかったら私は社会システム理論を学ぼうとしなかったかもしれない。

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

衒学的な表現が少なく、かつ、以前の社会学者(ウェーバー、ジンメル、パーソンズなど)に関連付けて具体的に説明されているのでわかりやすい。初学者(大学生など)に対してなんとか理解してもらおうという意図が見える。この本はルーマンを学ぶというより、社会学を学ぶために必読だと感じた。

ルーマンに特化した本ではない(ルーマンへの言及のページ数は比率的に高いが)。ルーマンの用語を教条的に逐一説明していくという内容ではなく、ルーマンの言いたいことはこういうことだ、こういうところはいい、ここはおかしいというような批評が中心となる。

村中 知子『ルーマン理論の可能性』

昔の本によくある衒学的な表現が多いが、ルーマンの基礎用語の理解を詳細に促してくれるいい本だった。何回も何回も精読する価値がある本である。

社会学の初学者と言うより、ルーマンを知らない社会学者(学者)に向けているような印象を受ける。

ルーマンの用語を逐一、深く慎重に説明していくという内容である。正直にいって難しいが、しかし意味不明ではなく、頑張ればわかるかもしれないというような明るさをもつ難しさである。

クラウディオ バラルディ (著), 土方 透 (翻訳) 「GLU: ニクラス・ル-マン社会システム理論用語集」

クラウディオ バラルディ (著), 土方 透 (翻訳) 「GLU: ニクラス・ル-マン社会システム理論用語集」

各単語が説明されている。辞典的につかえる。しかし、『ニコラス・ルーマン入門』を読んでいた時に感じたワクワクはほとんどなく、きわめて分かりにくい説明であり、具体例も比喩も欠けていると感じた。頭が良い人からすればこうした説明は簡潔で理路整然であると言えるのかもしれないが、頭の悪い私からすれば何倍にも薄めて薄めて繰り返し繰り返し具体的に、比喩的に、冗長に、ワクワクさせつつ教えていただかなければ理解できない。

結局は全体的にある程度理解していないと部分を単独で参照しても歯が立たない。確認用のレファレンスであり、この一冊のみからなにかを理解しようとすると泥沼に陥りそうだ。この本からルーマンを学ぼうとすると、学ぼうとする気力が失せる。

しかし、あらかた基礎を理解した後でこれをパラパラと読むと、こういうことだったのかという発見や整理的な知見がちらほら出てくるようなイメージである。無愛想な人間が慣れると時折親しみを見せ始めるような、そういう本であり、私は実はこの本が好きだ。

ゲオルク クニール (著), アルミン ナセヒ (著), 舘野 受男 (翻訳),「ルーマン 社会システム理論 [「知」の扉をひらく]」

ゲオルク クニール (著), アルミン ナセヒ (著), 舘野 受男 (翻訳),「ルーマン 社会システム理論 [「知」の扉をひらく]」

私はまだ購入していないし読んでいない。各所でおすすめされることが多い。是非購入したいが、中古で価格が下がるのを待っている。

・応用的な本

基本的にこれらの本は詳細にまだ読めていない。パラパラ読んだだけである。

佐藤俊樹『メディアと社会の連環: ルーマンの経験的システム論から』

佐藤俊樹『メディアと社会の連環: ルーマンの経験的システム論から』

ルーマンの基礎を学ぶ際にも役立つ部分が多いが、しかし全体的にルーマンの基礎を学ぶことを目的としていないので初心者が最初に手に取る本ではないだろう。ただし、ルーマンをより実証的に、対象の範囲を絞って使うことを最初から目的としている場合は、この本から挑戦するのもいいかもしれない。

いずれにせよ初心者は『社会学の方法』から読むべきだろうとは思う。また、著者はできるだけ分かりやすく、難しい言葉を避けてくれているように見える(難解な用語というより高度な論理的理解が求められる)。また、全体的にアンソロジー的(さまざまな批評をまとめた感じ)で量が多く、言いたいことがすぐに伝わってこない(だからこそ、思わぬ面白さやチップスがあるのだが)。

端的に、順に、丁寧に主張を説明を展開していくという感じではない。別の言い方をすればマートン的な本の読みやすさはまったくない。しかしワクワクする本であり、理解したいと思わせる何かがあり、とても惹かれる。佐藤さんの著作は難しいが、しかしワクワクさせられることがある。その理由はおそらく理論を「使う」ということに価値が置かれているからだろう。

馬場靖雄『ルーマンの社会理論』

初心者がルーマンの基礎の基礎を学ぼうとして最初に手に取る本ではないだろう。また、著者自身が「ルーマン理論全体を体系的に解明しようとするものではない」と述べている。

説明が難解であり、ルーマンへの批判を批判したり、ルーマンを批判したり、本全体が最初からややこしい。基礎を理解した後に読みたい本である。私はこの本から読みはじめてルーマンを学びたいとはとても思えなかった。

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

馬場靖雄「『社会学的啓蒙』の諸相」(URL)

熟読文献

村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(URL)

熟読文献

ルーマン初学者に優しい

村田裕志「 社会システム概念-再考: ルーマン理論の応用に向けて」(URL)

熟読文献

ルーマン初学者に優しい

村田裕志「解釈学的-社会システム論としてのルーマン理論 (矢澤修次郎教授退任記念号)」(URL)

熟読文献

ルーマン初学者に優しい

井庭崇「創造システム理論の構想」(URL)

創造発見学において基礎文献

ルーマン初学者に優しい

佐藤麻衣 「コミュニケーション理論としてのルーマン理論再考」(URL)

コミュニケーションについて分かりやすく説明されていて助かる

熟読

ルーマン初学者に優しい

春日淳一「ダブル・コンティンジェンシーについて」(URL)

なかなかおもしろい。秩序問題を理解するためにこの論文は必須だろう。なによりも著者が「自分はわからなかった」というスタンスでいてくれることが、読むモチベを上げる。

ルーマン初学者に優しい

小林伸行「哲学的ゾンビ同士に、社会は存在するか? Nルーマンの社会システム論に於ける哲学的諸命題に関する一考察」(URL)

面白い

赤堀三郎 「システム理論は社会学的でありうるか」(URL)

木村裕之「「社会学的啓蒙」とは何か : N.ルーマンの時代診断と理論プログラムの接点から 」(URL)

「社会学的啓蒙」について語る箇所があまりにも乏しい。なにを読んでいるのか、という気持ちに時折なる。

江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(URL)

社会学とはなにか、理論とはなにかの基礎前提を学べる

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。