- Home

- エミール・デュルケーム

- 【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説

- 2025/1/30

- エミール・デュルケーム

- コメントを書く

Contents

- 1 はじめに

- 2 自殺の四類型:宿命論的自殺

- 3 フィリップ・ベナールによるデュルケムへの批判について

- 3.1 主な批判の内容

- 3.2 ベナールによるデュルケム解釈:U字曲線のモデルについて

- 3.3 集団本位的自殺をU字曲線のモデルから外す

- 3.4 ベナールの統計分析例:女性や男性の結婚は自殺にどのような影響を及ぼしえたのか

- 3.5 薬師院さんによるベナールへの批判

- 3.6 集団本位主義的社会は二者関係として成立するような社会ではない

- 3.7 一般的状態=潮流の意味合いについて

- 3.8 遺伝子の比喩で考えてみる

- 3.9 社会の一般的状態としてとらえた統合/拘束と社会的自殺率とのあいだにある関係

- 3.10 大村英昭さんが説明していたモデルの紹介

- 3.11 理想の創造なくしては、社会は構成されえない

- 3.12 津崎克彦さんによる社会のタイプの区別

- 3.13 見田宗介さんの前近代/近代の比較図

- 4 参考文献リスト

はじめに

動画での説明

・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。

よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m

エミール・デュルケムとは、プロフィール

エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。

前回の記事

【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について

【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?

【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味

【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか

【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説

【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説

【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説

【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説

【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説

【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説

【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説

【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説

【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説

【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?

【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説

【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説(今回の記事)

【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説

【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?

自殺の四類型:宿命論的自殺

宿命論的自殺とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説

宿命論的自殺(ファタリズム,宿命主義的自殺,仏:suicide fataliste):過度の規制から生じる自殺であり、本人の欲望とは無関係に無常にも未来を閉ざされた人々のはかる自殺の型。

デュルケムは宿命論的自殺を今日的意味をほとんどもたないとし、例も少ないという。『自殺論』では本文で触れることをせず、脚注で扱われるのみである。そのため、この型を除いた「自殺の三類型」として社会学の参考書では扱われることがある。

キーワード:宿命論的自殺

「アノミーの対極にあるのはファタリスム(宿命主義)である。宿命的自殺は、『過度の規制から生じる自殺であり、無常にも未来を閉ざされた人々のはかる自殺』である。ただし、このタイプは現代ではほとんど重要性をもっていないとされ、注でごく簡単に言及されているにすぎない。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,65p

宿命論的自殺の具体例

デュルケムが挙げている数少ない例が、前近代的には「奴隷の自殺」であり、現代的形態としては「年若い夫や子供のない妻の自殺」であるという。

宮島喬さんの例では「心中」、横山裕一さんの例では「姥捨て山伝説」が当たると解釈されている。

キーワード:宿命論的自殺の具体例

「宿命的自殺は,社会の規制が非常に強く,個人の欲求が過度に抑圧されている状態で起こる自殺とされている。デュルケームはこの類型に対して実際例を挙げておらず,アノミー的自殺の対極としての思弁的概念の可能性もあるともされている。この宿命的自殺は「生まれながらに定められている自殺」という意味であるが,デュルケームの研究者の宮島喬氏は「心中」をこの例として挙げている5)。過去の日本には,明文化されてはいないものの「身分不相応」という強い社会的規制があり,そこに「許されない結婚」が存在し,その状況下で結婚を約束した二人が別れることもできず自殺してしまうというケースである。その背景には「結婚の成就」という欲求の過度の抑制が存在する。また,筆者は,日本に伝承される姥捨山伝説6)がこれに当たるのではないかと考えている。過去の日本における貧しい集落では,若い世代が生き残って行くために,ある年齢に達した老人は山に捨てられそのまま死ぬことを強要された,という物語である。この話が実話であるかどうかは不明であり,また,種々の脚色されたバージョンもあるが,日本人の意識の中にその情景が受け継がれていることは事実である。少なくとも伝承の中では,捨てられる老人の「生きたい」という欲求は完全に抑圧されており,デュルケームの定義にあてはまる。これは一見,集団本位的自殺とも考えられるが,捨てられる老人は決して死ぬことを自己犠牲と考えたり,自殺の選択を美化していないことなどから,あてはまらないと考えた。」

横山裕一「デュルケームの集団的意識による個人行動の拘束の理論および自殺論の解説―飲酒問題の理解のための新しい手引きとして」(2018),50p「第4のパターンは宿命的自殺と呼ばれるもので、アノミーとは対照的に強い規制の下で生じる自殺である。デュルケイムは、これを本人の欲望とは無関係に「無情にも未来を閉ざされた」人々による自殺とし、歴史的には奴隷の自殺、現代的形態として年若い夫や子供のない妻などの例を挙げている。ただし、デュルケイムによれば、他の3つの自殺と比べると、例が少なく、今日における重要性が低いということから、『自殺論』の中では、本文ではなく脚注でふれるのみの扱いとなっている(Durkheim1897=1985:292-320)。」

・津崎克彦「日本における労働と自殺をめぐる社会学的研究 予備的考察」(2019),202p

「集団本位主義的自殺」と「宿命論的自殺」の本質的な相違とは:姥捨山のケースを参考に考える

しかし「集団本位主義的自殺」と「宿命論的自殺」の本質的な相違は一体どこにあるのだろうか。

先程扱った「自己犠牲タイプ」といかなる相違があるか、社会学的に判断可能か。たとえば親の子に対する自己犠牲と、姥捨山における姥の死の違いはどこにあるのだろうか。どうして姥の死が家族や社会にたいする自己犠牲だとはいえないのか。

たとえば本人が望んでいる/望んでいない、絶望している/絶望していないといった姥の個人的、心理的要素を考慮にいれることはできない。

したがって姥捨て山が生じるような社会では統合と規制のどちらのほうが強いかという点で語るしかないのではないだろうか。場合によっては集合主義的社会(統合が過度で拘束が過度ではない)と封建主義的社会(拘束が過度で統合が過度ではない)を区別してもいいのかもしれない。

もし統合が強すぎる社会なら、姥捨て山のケースは集団本位主義的自殺に分類される可能性が高い。なぜなら、個人と集団の意識が区別できないほどに一体となっており、本人が他者のためと思っているにせよ思っていないにせよ、予知しているにもかかわらず、自らの死を招く行為を自ずとしてしまうようなケースであると考えられるからである。

義務的タイプか随意的タイプのどちらかといえば、義務的タイプに当たるのだと思われる(基本的に選択の余地がないから)。

もし規制が強すぎる社会なら、姥捨山のケースは宿命論的自殺に分類される可能性が高い。

この場合は社会の統合力が過剰ではないケースを想定している。「姥は愛をもって予知しているのにもかかわらずしてしまう」というようなケースではなく、「ほとんど命令に近い形で、絶望をもって予知したうえでせざるをえない」というケースだと考えられるからである。

姥捨山の社会状態を実際に分析しなければ安易にどちらかに分類できるとは言えないと考える。「姥捨山」の例はあくまでも伝説(昔話)にすぎないと考えた上で、理念的に考える際には有用だろう。

自殺のタイプの区別の難しさ

実際の社会は統合も規制も両方が関わった複雑な事態であり、統計によってある程度数値化するなりして推測していくほかはないのだろう。

これは姥捨山だけではなく、どの具体例にもいえることであり、各自殺のタイプはマックス・ウェーバー的に言えば理念型(現実の事例に厳密に当てはまるものではなく、社会的現象の理解を助けるために抽象的に構築された理論的なモデル)であると考えたほうがいい。

フィリップ・ベナールによるデュルケムへの批判について

主な批判の内容

さてここからがすこし応用的な話となる。

フランスの社会学者であるフィリップ・ベナールが1973年に「デュルケムと女性,あるいは未完の『自殺論』」という著作でデュルケムを批判した。

その内容はデュルケムが女性もまた男性と同じように「自由への欲求」をもっていたのだという事実を隠蔽するために「宿命論的自殺」を自らの理論から追放してしまっている」というものである。

この「宿命論的自殺」への軽視ゆえに、デュルケムの『自殺論』が未完のままで終わってしまっていると批判している。

ベナールは新たに「宿命論的自殺」と「アノミー的自殺」とのU字曲線的関係を「拘束」という変数を軸に再構成し、『自殺論』を完成させようと目論んでいる。

ベナールの解釈によれば、女性には男性にはない、特有の宿命論的自殺のタイプがあるということになる。

ベナールは「デュルケム自身のデータを見るかぎり、結婚生活が女性にとって過度の拘束であること、すなわち既婚女性のもつ『自由への欲求』が無常にも閉ざされていることに起因する自殺――宿命論的自殺――の存在が浮かび上がらざるをえない」という(追記2025/01/29:ベナールが言っているというより、薬師院さんによる整理の引用である)。

キーワード:ベナールによる批判

「ベナールは,デュルケムの抱く女性にたいする偏見が,『自殺論』においてデュルケム本来の理論をねじ曲げてしまったと主張する。デュルケムは,女性もまた男性と同じように「自由への欲求」をもっていたのだという事実を隠蔽するために,「宿命論的自殺」(過度の拘束から生じる自殺)を追放してしまったというのである。ベナールは,「宿命論的自殺」を『自殺論』から救出し,それとアノミー自殺とのU字曲線的関係を,拘束という変数を軸に再構成したのである。」

薬師院仁志「自殺論の再構成」,42p「(1)デュルケム自身のデータを見るかぎり,結婚生活が女性にとって過度の拘束であること,すなわち,既婚女性のもつ「自由への欲求」が無情にも閉ざされていることに起因する自殺宿命的自殺の存在が浮かび上がらざるをえない。」

薬師院仁志「自殺論の再構成」,50p

「『私たちのねらいは……かれ〔=デュルケム〕が自殺についての一貫した理論をほぼ完成させつつあったにもかかわらず,途中で新しい理論へとのりかえたために初めの理論が次第に抑えこまれていくのを明らかにすることである。』(Besnard:1973,28=訳,2)ベナールが『自殺論』を「未完の著作」(Besnard:1973,28=訳,2)と位置づけるのは,このような見地に立つからである。だからこそ,その「未完の著作」を本来の姿で完成させることが,重要な課題として認知されたのである。」

薬師院仁志「自殺論の再構成」,44p

ベナールによるデュルケム解釈:U字曲線のモデルについて

ベナールによるデュルケム解釈をまずはざっくりと見ていく。

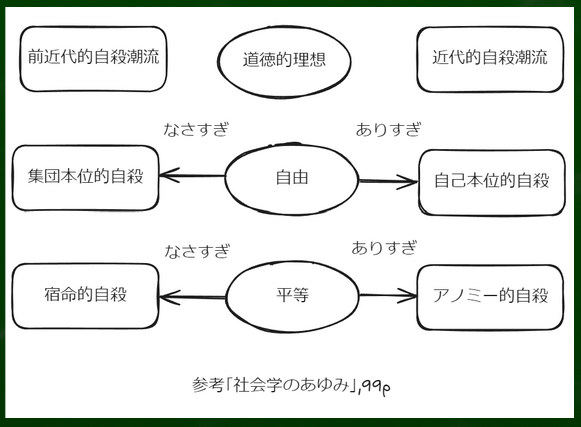

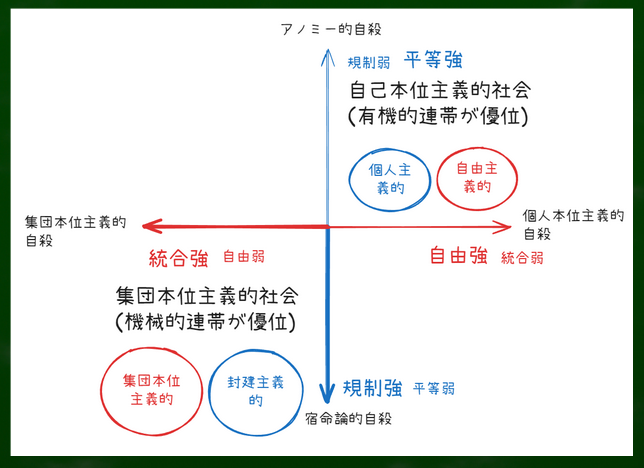

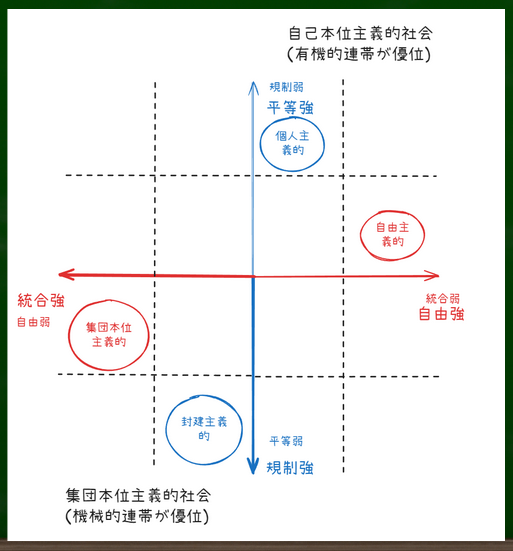

『自殺論』の説明枠組みは、統合と拘束という二つの社会的変数に依存するものとなる。統合が強すぎれば集団本位主義的自殺に、弱すぎれば自己本位主義的自殺となる。拘束が強すぎれば宿命論的自殺に、弱すぎればアノミー的自殺となる。これらの二変数は独立して作用するという。

適度な統合や拘束において自殺率が低くなり、その両端において高くなるというようなデュルケムの理論枠組みをベナールは「U字曲線のモデル」と名付けている。

ベナールによるとデュルケムは『自殺論』の第二編第四章までは四類型にもとづいた理論枠組みを採用していたというが、最終的にこのような枠組みをデュルケムは放棄したという(代わりに潮流モデルを採用した)。それゆえにデュルケムの『自殺論』は「未完の著作」であるとベナールはデュルケムを批判している。

「宿命論的自殺」を放棄することはU字曲線を放棄することにもつながる。

U字曲線モデルを完成させるためには、「宿命論的自殺」が「アノミー的自殺」と同じくらいの比重を持って存在していなければならないからである。

なぜデュルケムが宿命論的自殺を放棄ないし軽視したかというと、「女性もまた男性と同じように『自由への欲求』をもっていたのだという事実を隠蔽するため」だというのがベナールの主張である。

もっとも、今回はデュルケムがそのような隠蔽を意図していたかどうか、偏見をもっていたかどうかについて触れていくわけではない。

キーワード:U字曲線とは

「(1)自殺は,社会的統合が強すぎたり弱すぎたりした場合に増加し,適度な社会的統合が保たれている場合に最少となる。〔集団本位(主義)的自殺一自己本位(主義)的自殺を両端とする関係〕(2)自殺は,社会的拘束が強すぎたり弱すぎたりした場合に増加し,適度な社会的拘束が保たれている場合に最少となる。〔宿命(論)的自殺一アノミー的自殺を両端とする関係〕(3)統合と拘束の二変数は,それぞれ独立して作用する。これらは,ベナールのいう『自殺論』本来の理論を整理したものである。ベナールは,この枠組を「U字曲線」のモデルと命名したうえで,『自殺論』の第二編第四章(=集団本位的自殺の章)までは,デュルケムも,この「本来の説明枠組」を採用していたのだと主張している4)。すなわち,説明枠組(1)一統合と自殺との関係は,すでに『自殺論』のなかで試みられており,自己本位的自殺と集団本位的自殺は,U字曲線的な関係の両端として認識されていたというのである。しかし,『自殺論』が,少なくとも最終的に準拠したのは,このような「説明枠組」ではなかった。」

薬師院仁志「自殺論の再構成」,44p

集団本位的自殺をU字曲線のモデルから外す

ベナールは「集団本位的自殺」は他の自殺類型との関係を記述することが不可能だという理由で、U字曲線のモデルを構成することができないという。

たとえば集団本位的自殺の例としてデュルケムは軍人の自殺しか挙げておらず、他の類型との関係を記述することが難しいというわけだ。

それに対して宿命論的自殺の場合は家族状況の影響による自殺の例が挙げられており、集団本位的自殺以外の自殺と共通の領域をもっている。

ベナールは、デュルケムがU字曲線のモデルとして「自己本位的自殺と集団本位的自殺」を取り上げるのではなく、「アノミー主義的自殺と宿命論的自殺」のU字曲線こそ深く取り上げるべきであると主張する。

キーワード:モデルから外された理由

「ベナールは,デュルケム自身が,自己本位的自殺およびアノミー的自殺にたいして,既婚1未婚/やもめの区別,子どもの有無などといった項目を軸とした分析をほどこしていること,また,宿命的自殺にたいしても「子どものない妻」(Besnard:1973,41=訳,25)という家族状況的な例を挙げていることに注目するのである。つまり,これら三種類の自殺を社会的変数の上に位置づけながら『自殺論』を再構成するためには,「自殺にたいする家族状況の影響」という共通領域に着目するのが最も適切だというわけである。このことを裏返せば,経験的なデータとしては軍人の自殺という例しか挙げられていないような類型(=集団本位的自殺)は,それと他の自殺類型との関係(=U字曲線的関係)を記述することが不可能だという理由で,『自殺論』本来の理論を構成するには不適当だとされてしまうことになるのである。すなわち,「デュルケムが一章を割くべきであったのは宿命論的自殺についてであって,集団本位主義的自殺についてではなかった」(Besnard:1973,52=訳,40)というのである。」

薬師院仁志「自殺論の再構成」,45p

ベナールの統計分析例:女性や男性の結婚は自殺にどのような影響を及ぼしえたのか

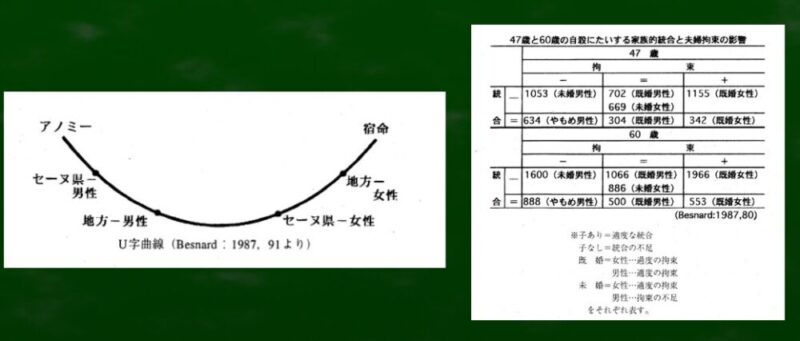

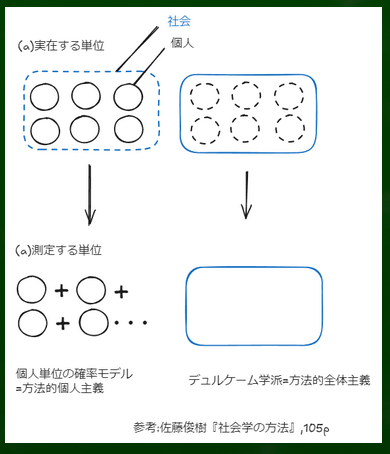

実際にベナールはデュルケムの統計データを用いて、「拘束と自殺との関係は、統合の程度のいかんにかかわらず、U字型曲線により表現されている」と証明したと主張する。

例えばパリは都会であり、婚姻による統合が弱いという。地方では統合が弱いという。また、都会では拘束が弱く、地方では拘束が強い。女性からすると「強すぎる拘束(過度な拘束)」であり、男性からすると「弱すぎない拘束(適度な拘束)」であるとベナールはいう。

ベナールによるU字曲線を図にするとこのようになるという。※翻訳された図は薬師院仁志さんの『自殺論の再構成』から引用(46、48p)。

たしかに、統計によれば既婚女性は都会よりも地方で自殺が多く、既婚男性は地方よりも都会で自殺が多い。地方だと女性は宿命論的自殺が生じやすく、都会だと男性はアノミー的自殺が生じやすいということになる。

男性は未婚だと拘束がないために自殺が多く、既婚だと適度な拘束のために自殺が少ない。さらに子どもがいれば統合が適度となり自殺が少なく、子どもがいなければ統合が不足し、自殺は増える。

女性は未婚だと過度な拘束がないために自殺が少なく、既婚だと過度な拘束のために自殺がより多い。さらに子どもがいれば統合が適度となり自殺が少なく、子どもがいなければ統合が不足し、自殺は増える。

男女に共通しているのは子どもがいれば自殺は減るということだろう。重要なのは、統合があるかどうかに関わらず、拘束だけを見ても自殺がU字型になっているという点である。ただし、これは統合のあり方が拘束のあり方に影響を与えない(その逆も)ということを必ずしも意味せず、抽象的に分離して観察が可能である程度に私は理解している。たとえば「比率(U字)」の変化そのものに強い影響は与えないが、それぞれの数には影響を与えうると考えることもできる(論理階型が違う)。

私はこのような考えを見ていると、ジンメル的な「都市の自由」を連想する。女性にとっての「適切な距離」が都市では生まれやすいのかもしれない。

しかし男性によっては「不適切な距離」としてアノミーが生じやすいのかもしれない。いずれにせよ、当時のヨーロッパの統計データであり、今でもあてはまると考えるのは早計である。また、デュルケムのデータがベナールによってどのように整理され、変換されたのかについて私は詳細に見たわけではないので、ここでは深く取り扱わない。

薬師院さんによるベナールへの批判

個人の身分を軸をするデータである「自殺にたいする家族状況の影響」から集団本位的自殺を説明することはできないという問題点があるという。単にデュルケムが出した具体例が少ない、あるいは特殊(軍人の自殺)であるというデータの性質が問題なのではない。

ベナールの「人間はたとえ誰であれ抽象的かつ一般的な個人的存在であり、みずからの本性を発達させ、比類のない個性を生みだすというすべをもった自立した存在」であるという前提が問題だという。

集団本位主義的自殺が起きるような社会ではそもそも「個性(自立した自由な存在)」が認められるような社会ではない。したがって、ベナールの理論的枠組みではそもそもそのような自殺(軍人の自殺)を説明できないのである。

薬師院さんによればそもそも自己本位/集団本位もU字曲線状に分布するものではなく、単なる統合の大小といった量的に異なった領域ではなく、そもそも質的に異なった領域にあるという。

自己本位の場合は二者関係(社会-個人)が成り立ちやすい社会であり、集団本位の場合は二者関係が成り立ちにくい社会であり、両者は統合の大小で単純に比較できないというわけだ。

一つの社会である個人、ある性別やある集団の統合が強かったら〇〇しやすい、弱かったら〇〇しやすいと分析していくのではなく、一つの社会には一つの潮流があると(ざっくりと)まとめて分析していくようなイメージだろうか。ある個人や特定の集団に対して統合が強すぎる、弱すぎると分析することが主眼なのではない。

仮に小さな集団(カトリックやユダヤ教徒など)を分析するにしても、その社会全体の一般状態を理解するための手段のひとつであり、それが最終視点ではない。軍隊のようなケースは潮流から外れた特殊な例外として扱っていくのであり、軍隊を固有に扱うことが目的なのではないといえる。

もっとも、薬師院さんはベナールの分析自体が不当で価値がないといっているのではない。ベナールの理論はデュルケムの理論の完成として位置づけられないのであり、批判は妥当ではないということだろう。

「要するに,人間はたとえ誰であれ,男性も女性も軍人も〈未開人〉も,同一の曲線上に代入されうる抽象的かつ二般的な個人的存在であることが,ベナールの依拠する前提なのである。また,そのような前提の下でしか,個人と社会の関係を軸にする思考は成立しえないのである。」

「ベナールのU字曲線上には,「自由への欲求」を抱いた,「みずからの本性を発達させ,比類のない個性を生みだすというすべ」をもった,個として自立した存在しか入り込むことができないのである。そのような前提に立つかぎり,デュルケムのいう集団本位的自殺をとらえることはできない。集団本位主義は,個人が社会から強度の統合作用を受けた結果として,その個人に担われるものではないからである。「固有の存在の姿を示していない」ような〈存在〉が,何らかの具体的内容の担い手となることは不可能であろう。」

薬師院仁志「自殺論の再構成」,53p「しかし,デュルケムにとって,自己本位的自殺と集団本位的自殺は,単一のU字曲線上に分布するものではなかったことも事実である。それらは,質的に異なった領域に属するものなのである。デュルケムが,集団本位的自殺の具体例として,軍隊社会の自殺統計を援用したのも,そのような理由によるのである。つまり,個人を単位とする核家族制度の枠内で収集されたデータでは,集団本位的自殺を記述することができなかったのである。すなわち,U字曲線モデルではたとえデータの性質がどのようなものであれ理論的に,集団本位的自殺を位置づけることができないのである。統合曲線の〔+〕極側半分は,常に欠落せざるをえず,したがって,ベナールによる『自殺論』の再構成は,それ自体「未完の」理論とならざるをえないのである。ベナールの社会学上の立場は,デュルケムのそれとは本質的に異なっている。」

薬師院仁志「自殺論の再構成」,55p

集団本位主義的社会は二者関係として成立するような社会ではない

薬師院さんは集団本位主義は「個人が社会から強度の統合作用を受けた結果として、その個人に担われるものではない」という。集団本位主義的社会は孤立的で自由な個人を規定、拘束するというような二者関係として成立するような社会ではない。

デュルケムの考えでは自由や自立、個性といった要素は社会が付与するものであり、生まれながらにして備わっているものではない。

一般的状態=潮流の意味合いについて

デュルケムは「個人と社会との関係ではなく、集団(社会)自体の『一般的状態=潮流』」を重視しているという。

ベナールは「自殺を促す流れ」はよくない比喩表現だとしている。しかし、薬師院さんによると「潮流(流れ)」という用語をデュルケムが用いたのには理由があるという。

潮流は「個人の具体的行為に対して作用する変数」を指示するものではなく、「社会の一般的状態」を表現する概念として『社会分業論』以来一貫して用いられてきた用語だからである。

また、こうした考え方はU字曲線モデルとは異なった思考に属しているという。具体的状態を考えすぎないように、「潮流」といった言葉を採用したのだろう。

社会的統合を「互いに外在するものとしての個人と社会の関係を表すもの」としてデュルケムは考えていない。デュルケムにとって社会的統合とは「個人の属している社会集団の統合の強さ」である。

ある特定の個人や団体(家族、宗教団体等)にいかにして社会がどのように影響を及ぼすかといった諸関係を重視しているわけではない。「社会の一般的状態」、たとえば集団本位的か自己本位的かといった全体の傾向、流れ、潮流を重視しているのである。

デュルケムが重視したのは「社会そのものの固有の性格=潮流=一般的状態」であり、「個々ばらばらに個人の上にではなく、集団の上に影響をおよぼすことのできるような諸原因」である。

図にするとこのようなイメージとなる。後で統計の話で扱うが、佐藤俊樹さんはデュルケムが「一つの結果は一つの原因が対応する」と考えているという。したがってバラバラの個人ではなく、ある程度の(システム的に)区別できる大きな集団が基本の単位(ユニット)となる。

キーワード:潮流

「ベナールは,「自立した『自殺を促す流れ』はまずい比喩的な表現でしかないとして排除されるべき」(Besnard:1984,128=訳,175)だと理解している。しかし,デュルケムが「流れ」(courant=潮流)という用語を用いたのにも,それなりの理由があるのである。それは,個人の具体的な行為にたいして作用する「変数」を指示するものではなく,社会の「一般的状態」を表現する概念として,『社会分業論』以来一貫して用いられてきた用語なのである。それは,U字曲線モデルとは異なった思考に属している。第4章の課題は,その相違を,集団本位的自殺という具体例から離れて,一般論として明示することである。」

薬師院仁志「自殺論の再構成」,54p

遺伝子の比喩で考えてみる

デュルケムにとって真に実在するのは社会であり、個人ではない。自殺も個人をバラバラに見ていては事実が見えてこないのであり、「一般的状態」にまとめあげてはじめて観察することができる。

特定の個人や特定の集団を統計で利用することがあるが、それはそうした「一般的状態」を明らかにしていくための手段であり、それらの特定の個人及び集団と社会との諸関係を明らかにすることが最大の目的というわけではない。

遺伝子(社会)は要素が変化する範囲や方向を定めるものであり、体細胞(個人)はその範囲で変化するのであり、ある個人の体細胞の変化だけで遺伝子が変化することはほとんどない。遺伝子と特定の個人の体細胞の変化ではなく、もっと大きな集団単位の変化、大きな力が遺伝子の変化をも導くことがあるとアナロジーとして考えていくとわかりやすい。社会は次の時代の社会へと遺伝する。

例えばある個人がプロテスタントの教義を信じる存在(教徒)であるために自己本位的自殺という行為を行う可能性が高いといったことをデュルケムは重視したいわけではない。

ある人物が所属している社会の状態やその人物が社会に結びついている様式が自己本位的自殺を生み出しやすいという構造類型に属する自己本位主義の潮流の下にある、ということを重視している。

社会の一般的状態としてとらえた統合/拘束と社会的自殺率とのあいだにある関係

問題は「社会の一般的状態としてとらえた統合/拘束と社会的自殺率とのあいだにある関係」であって、「社会的統合/拘束とその下におかれた個人との関係」ではないという点が極めて重要になる。特にこの後に扱う予定である「統計」との関連で重要になる。

私はデュルケムを再び学ぶ前までは、こうしたデュルケムの「社会の一般状態」を重視する態度をあまり理解していなかった。いい勉強になった。しかし何度も何度も理解に挑戦しなければななかなか頭に入ってこない内容である。

「つまり,ある個人がプロテスタントの教義を信じる存在(教徒)であるがゆえに自己本位的自殺という行為を行う可能性が高いといったことではなく,その人物が内属している社会の状態,あるいは,その人物が社会に結びついている(社会の部分をなしている)様式が,自己本位的自殺を産み出しやすい構造類型に属するすなわち自己本位主義の潮流の下にあるということである。

問題は,「社今の一般的状態」としてとらえた統合/拘束と、社会的自殺率とのあいだにある関係であって,社会的統合/拘束とその下におかれた個人との関係ではないのである。デュルケムは,次のように述べている。もしも自殺を,別々に考察されるべき,たがいに孤立した個々の出来事とのみみないで,所与の時間単位内に所与の社会の内部に起こる自殺を全体的に考察してみるならば,こうして得られた全体は,たんなる個々の単位の総和,すなわち寄せ集められた自殺の和ではなく,それ自体が一種独特のsuigeneris新しい事実を構成していることがみとめられる。それは,統一性と個性をもち,それゆえ固有の性格をそなえている。さらにいえば,その性格はすぐれて社会的なものなのだ。(Durkheim:1897,8=訳,25)」

薬師院仁志「自殺論の再構成」,54-55p

大村英昭さんが説明していたモデルの紹介

大村英昭さんが説明していたモデルを紹介する。「潮流」によって説明されているモデルであり、「社会の一般状態」を理解するために有用だろう。

前近代的潮流では「自由がなさすぎる」、「平等がなさすぎる」といったように、道徳的理想からの乖離がある。近代的自殺潮流では「自由がありすぎる」、「平等がありすぎる」といったように、道徳的理想からの乖離がある。

要するに、前近代的社会には前近代的潮流という独特の集合的意識があり、それらは集団本位的自殺や宿命的自殺を生み出しやすい(社会的)傾向、性質をもつというわけである。

この図はどの社会でも実際に自由や平等が道徳的、集合的意識として捉えられているというより、自由や平等からの乖離によって自殺が生じるという「潮流、流れ」を説明したものとして簡易的に考えることができる。

もっとも、自由がなさすぎるという「限度の範囲、閾値」とでも呼ぶべきものはその社会ごと、その時代ごと、その集合的意識のあり方ごとに変わっていくと言える。例えば自由がないことに耐えられない閾値は近代社会のほうが低いといえそうだ。

理想の創造なくしては、社会は構成されえない

デュルケムは「理想の創造なくしては、社会は構成されえない。これらの理想は発達の頂点に達している時の社会生活を描き要約している集合的諸観念に他ならない」という。

ここでいう「理想」が道徳的理想である。大村さんは「自由と平等という観念こそ、市民革命の集合的高揚が生み出したわれわれの理想である」という。したがって、自由や平等が実際に道徳的理想であるという意識は近代以降の社会に特に固有の集合的意識であるといえそうだ。そしてそこからの乖離によって自殺が生じていくのである。

別の言い方をすれば、自由や平等のあり方に対する意識がそれぞれの時代で異なるといえそうだ。例えば各階層ごとの自由や平等というあり方(例えば商人と武士との差は不平等と感じにくいが、商人同士の差は不平等と感じやすい)から、階層を越えた自由や平等というあり方(生まれながらの商人や武士という階層自体を不平等と感じる)へと理想が変化していくとも解釈できる。

現代からしていかに不平等や不自由に見えても、その次代には自由や平等であると感じられていることがありうる。

キーワード:理想の創造

「『理想の創造なくしては、社会は構成され得ない。これらの理想は発達の頂点に達している時の社会生活を描き要約している(集合的)諸観念に他ならない』。とすれば、『自由』と『平等』という観念こそ、市民革命の集合的昂揚が生み出したわれわれの理想である。第三節の終わりにも書いていたように、自由と平等は、人間が社会(共同体)を創造することで自然の不条理かつ無道徳的な諸特質を規制しはじめて以来、ずっと発展してきた諸傾向のいわば頂点を示す諸観念である。それは『個人人格の崇拝』という『集合意識』を体現するものであった。この集合意識は、およそ人間にかかわるすべてのものへの共感であり、あらゆる人間的な苦悩そして悲惨にたいする憐憫であり、正義や公正に対するやみがたい渇望を意味する。」

「社会学のあゆみ」,98p「『社会は理想を創造せずしては構成され得ない。これらの理想は発達の頂点に達している時の社会生命を描き要約している諸観念にほかならない』(127頁)。この辺の問題は、デュルケムの社会概念の理解にとってのみならず、社会学(の使命)観をみるためにも、きわめて重要なものである。」

中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,74p

津崎克彦さんによる社会のタイプの区別

津崎克彦さんによればデュルケム自身は自由主義と個人主義の区別、集団主義と封建主義の区別を行っておらず、単に「個人主義社会(自己本位主義社会)」/「集団本位主義社会」と表現しているという。

「規制と統合を別の概念とする以上はそれぞれ別の論理で、それに対応した社会があることを明確にしたほうが分かりやすい」と津崎さんはいう。これはわかりやすい把握の仕方で勉強になった。

たしかに規制が強すぎる側面を封建主義的、統合が強すぎる側面を集団主義的と分けた方がわかりやすい。統合がそれほど強くない(あるいは適度)が規制は強すぎる社会というタイプなどを考える際にも役立つかもしれない。

封建主義的社会だからといって必ずしも統合が(過度に)強いとは限らないだろう(近代社会と比べて強い傾向にはあるだろうが)。

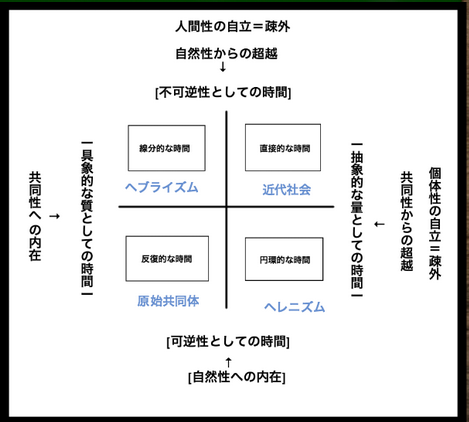

津崎さんの図を参考にして構成するとこのようなイメージになる。

あるいはこのような図にすることもできるかもしれない。

「デュルケイム自身はここでいう自由主義と個人主義の区別、集団主義と封建主義の区別を行っておらず、単に個人主義社会、集団本位主義社会と表現している(Durkheim1897=1985:463-465)が、規制と統合を別の概念とする以上はそれぞれ別の論理で、それに対応した社会があることを明確にしたほうが分かりやすいであろう。」

・津崎克彦「日本における労働と自殺をめぐる社会学的研究 予備的考察」(2019),202p

見田宗介さんの前近代/近代の比較図

こうした図を見て思い出すのは見田宗介さんの前近代/近代の比較図である(『時間の比較社会学』より作成)。 パーソンズのパターン変数などとも関連するのかもしれない。

パーソンズのパターン変数などとも関連するのかもしれない。

近代社会では時間意識として個体性が自立し、かつ自然性からも超越したものとして考えられている。デュルケムと重なるところがあり、とくに集合意識がより抽象的になることは重要だろう。

また、それらの起源がヘブライズムとヘレニズムにあると考えられている点も重要である。

ウェーバーがプロテスタンティズムの倫理を、デュルケムが宗教改革を重要な社会変動の一因として重視したこととも関わってくる。ヘレニズムは貨幣の誕生や都市の発達と関わってくる。

参考文献リスト

今回の主な文献

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)

エミール・デュルケム「自殺論 (中公文庫 テ 4-2) 」

汎用文献

佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」

大澤真幸「社会学史」

新睦人「社会学のあゆみ」

本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる

アンソニー・ギデンズ「社会学」

社会学

社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)

クロニクル社会学

社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像

参考論文

・津崎克彦「日本における労働と自殺をめぐる社会学的研究 予備的考察」(2019)[URL]

『自殺論』の概要としてわかりやすい解説

・阪本俊生「< 寄稿論文> デュルケムの自殺論と現代日本の自殺: 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」(2011)[URL]

現代的な『自殺論』の意義の解説

・横山裕一「デュルケームの集団的意識による個人行動の拘束の理論および自殺論の解説―飲酒問題の理解のための新しい手引きとして」(2018)[URL]

宿命論的自殺関連

・薬師院仁志「自殺論の再構成」(1998)[URL]

主にベナールからのデュルケムへの批判

宿命論的自殺関連

・杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察: アルヴァックスとの比較を通して」(2014)[URL]

・杉尾浩規「自殺と集団本位主義: デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」(2013)[URL]

集団本位的自殺についての解説

・米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」(1980)[URL]

アノミー関連

・合田 正人「西田幾多郎と「模倣」の問題 タルドへの小さな言及の波紋」(2018)[URL]

タルド関連

・中倉智徳「ガブリエル・タルドの『経済心理学』における労働概念について」(2008)[URL]

タルド関連

その他

・奥村隆「ジンメルのアンビヴァレンツ」(2008)(URL)

・奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]

・野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置――デュルケーム宗教社会学の動学化のために――」(1997)[URL]

・米川茂信「アノミーの規範分析: デュルケム・アノミー概念のマートン・アノミー概念における継受と展開」(1983)[URL]

・村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(2008)[URL]

・盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」(2005)[URL]

・江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(2006)[URL]

・赤坂真人「社会システム論の系譜(Ⅲ)──ヘンダーソンとパーソンズ;科学方法論をめぐって──」(1994)[URL]

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。